Goitzsche – 20 Jahre Wildnis

- Veröffentlicht am

Einst förderten hier Bagger Braunkohle in einer Mondlandschaft. Überall Schmutz, Lärm, von Natur keine Spur. Heute, zwanzig Jahre später, radle ich durch eine grüne Landschaft: Sukzessionswälder mit Kiefern und Birken, offene Flächen mit blühendem Ginster, weite Wasserflächen mit Schilfgürteln. Irgendwo, gut versteckt, ruft ein Teichrohrsänger. Die Goitzsche – das „i“ ist übrigens stumm – hat sich zu einer einzigartigen Bergbaufolgelandschaft entwickelt.

Auf über 6.000 ha erstreckt sich heute, direkt vor den Toren Bitterfelds, eine abwechslungsreiche Landschaft. 1.300 ha davon wurden schon frühzeitig von den BUND-Landesverbänden Sachsen-Anhalt und Sachsen gesichert, weitere 1.000 ha sind inzwischen Flächen der DBU Naturerbe GmbH. Zusammen ergeben diese Flächen eine wertvolle Kernzone, in der sich die Natur weitgehend ungestört entwickeln darf.

Vom Auwald zur Mondlandschaft

Früher wuchs hier vor allem artenreicher Auwald, dominiert von Eichen, Eschen und Hainbuchen, durchsetzt von Laubbäumen, Sträuchern und einer vielfältigen Krautschicht. Im Frühjahr bildete der Bärlauch weiße Blütenteppiche. Vereinzelt gab es Bruchwälder, aber auch trockenere Kiefernwälder. Sie wechselten sich ab mit Ackerflächenab, die Siedlungsdichte war gering.

Das Bild der Region änderte sich, als es im Jahr 1839 gelang, mit dampfmaschinengetriebenen Pumpen das Grundwasser abzusenken: Der Braunkohleabbau nahm Fahrt auf, erst recht, als die Region 1857 an das Eisenbahnnetz angeschlossen wurde. 1949 begann schließlich auch in der Goitzsche der Abbau der Braunkohle. Nur ein 20 ha großes Gebiet wurde verschont, das Bitterfeld rechtzeitig als Stadtwald ankaufte.

40 m tief wurde gebaggert. Bis 1990 wurden 850 Mio. t Abraum bewegt, um 408 Mio. t Kohle zu fördern. Der Abraum sollte später wieder in die Tagebaue verfüllt werden, um sie land- und forstwirtschaftlich zu erschließen oder militärisch zu nutzen. Dazu kam es jedoch nie: Die Wende stoppte alle Tagebauaktivitäten.

Sanierung

Der Zerstörung der Landschaft folgten aufwendige Sanierungen. Dazu wurden vor allem die Böschungen des Tagebaus abgeflacht und stabilisiert, 289 ha Böschungen wurden begrünt. Auf weiteren 175 ha wurden verschiedene Baumarten aufgepflanzt. Etliche Kilometer Gleise und Rohrleitungen wurden rückgebaut, ebenso die bergbaulichen Anlagen. Stattdessen entstanden Wanderwege.

Im Anschluss an diese Maßnahmen sollten die Seen allmählich durch Niederschläge, Grundwasser und einen Teil des Wassers der Mulde gefüllt werden. 2006 sollte der große Goitzschesee dann seinen planmäßigen Wasserstand erreicht haben. Die Natur jedoch hatte andere Pläne: Das große Hochwasser 2002 ließ den Muldedamm auf einer Länge von knapp 500 m brechen, und der See füllte sich völlig unkontrolliert innerhalb eines Tages komplett. Auf die Arten im See hatte das unerwartete Folgen, wie Carol Höger erzählt: So macht der Fischadler noch 18 Jahre nach der Flut Jagd auf farbenfrohe Kois, die durch die Mulde aus gefluteten Gartenteichen in den See gelangten.

Bitterfeld blieb von dem Hochwasser weitgehend verschont, dank des beherzten Anpackens vieler Freiwilliger, die das Seeufer damals mit Sandsäcken erhöhten. An ihr Engagement erinnert heute eine Kunstinstallation, die „Sandbank“, von den Einheimischen die „blaue Bank“ genannt.

Es scheint, die Natur hätte schon frühzeitig das Heft in die Hand genommen und selbst aktiv einen Beitrag zur Wildnisentwicklung geleistet. Denn das ist das Ziel, das der BUND auf seinen Flächen verfolgt: eine vom Menschen möglichst unbeeinflusste, freie Entwicklung. Auf den 1.300 ha, die im Jahr 2007 von den Landesverbänden an die BUNDstiftung übergingen, wurden die entsprechenden Rahmenbedingungen geschaffen.

Eingriffe erfolgen hier tatsächlich nur im geringstmöglichen Umfang – am umfangreichsten bei der Regulierung des Grundwasserstandes. Dafür sind die Seen mit Gräben verbunden, die regelmäßig von der LMBV (Lausitzer und Mitteldeutsche Bergbau-Verwaltungsgesellschaft) unterhalten werden. „Das würden wir eigentlich gerne noch weiter reduzieren“, meint Projektleiter Ralf Meyer. „Denn auch die Gräben sind wertvolle Lebensräume.“ Eingriffe müssen natürlich auch da erfolgen, wo Menschen sind: Der Verkehrssicherungspflicht muss auch in der Wildnis nachgekommen werden. Die Wege sind instand zu halten, und die Gehölze in ihrem direkten Umfeld müssen auf ihre Verkehrssicherheit geprüft werden.

Doch sonst passiert nichts auf den Flächen des BUND. Sogar Robinienbestände dürfen sich frei entwickeln. „Auch auf die Gefahr hin, dass lieb gewonnene Lebensräume wieder verschwinden“, meint Meyer mit leichter Wehmut. Trotzdem: der Prozessschutzgedanke hat Vorrang. „Unser Gedanke dabei war: Wie können wir der geschundenen Landschaft und den Anwohnern etwas zurückgeben?“, meint der heutige Projektleiter. „Ein Refugium schaffen für seltene Arten und etwas für zukünftige Generationen erreichen!“

Ein wesentlicher Vorteil dabei: die Größe und Unzerschnittenheit des Gebiets. Schon jetzt kann der Biber hier ungestört bauen, und auch andere Arten, die in der Kulturlandschaft nicht gern gesehen werden, könnten hier ein Rückzugsgebiet finden. „Das schafft eine ganz andere Akzeptanz, zumal die Wildtiere hier ohne Bejagung weniger scheu sind und damit ganz anders erlebbar werden“, erklärt der Projektleiter.

So ist ein Dreiklang entstanden: Tourismus, Prozessschutz und Landschaftskunst gehen Hand in Hand. Ein Projekt mit Vorbildcharakter, findet Meyer. „Das kann als Blaupause dienen für andere.“

Vielfältige Lebensräume

Die Gebietskulisse ist dabei überraschend vielfältig – es gibt tiefe, weite Seen, flache Weiher, zeitweilig wasserführende Tümpel. Röhrichtgürtel umschließen den nährstoffreicheren großen Goitzschesee, kristallklares Wasser prägt die anderen Seen.

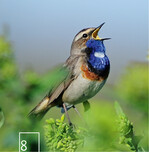

So vielfältig wie die Strukturen ist auch das Tierartenspektrum. Der Biber hat die Goitzsche für sich entdeckt und trägt seinen Beitrag zur dynamischen Entwicklung bei. Im Röhricht tummeln sich Drosselrohrsänger, gut getarnt, doch aufgrund ihrer unverkennbaren Rufe leicht zu identifizieren. Auf den Inseln und Halbinseln im Goitzschesee haben Seeadler und Fischadler ihre Reviere, im Schilf brüten Hauben- und Zwergtaucher. Kormorane haben ihre Nester auf abgestorbenen Bäumen in flachen Wasserbereichen gebaut, und an den Ufern jagen Eisvögel und Uferschwalben. Amphibien wie die Kreuz- und Wechselkröte laichen in den Pfützen und Tümpeln. Allerdings waren die Dürreperioden der letzten Jahre eine echte Herausforderung für sie: „Es gab einfach kein Wasser“, erzählt Carol Höger. „Nur eine einzige Pfütze blieb im letzten Jahr erhalten, dank der Hilfe vieler Besucher. Wir hatten ein Hinweisschild angebracht, und die Leute holten tatsächlich Wasser aus dem Graben und füllten damit die Pfütze.“

Andere Standorte in der Goitzsche sind generell eher trocken. Die vegetationsarmen Rohbodenstandorte bieten zahlreichen Insekten Heimat, zum Beispiel der Blauflügeligen Ödlandschrecke oder dem Ameisenlöwen. Sie leben hier zwischen den charakteristischen Horsten des Silbergrases, die zusammen mit Sand-Strohblume, Hasenklee und Berg-Sandglöckchen die Flächen prägen.

Auf frischeren Flächen dann höherer und dichterer Bewuchs. Junge Birken und Zitterpappeln, leuchtend gelb blühender Ginster und Sanddorn, dazwischen Johanniskraut, Nachtkerzen und Rainfarn. Wo die Flächen offen genug sind, findet sich eine Vielzahl von Schmetterlingen, beispielsweise der Magerrasen-Perlmuttfalter, Rostbinde, Würfeldickkopf, ebenso zahlreiche Vogelarten: Heidelerche, Raubwürger, Neuntöter und Wendehals, um nur einige zu nennen.

Auf geeigneten Standorten konnten sich innerhalb der 20 Jahre, die die Flächen nun unberührt sind, auch Pionierwaldstadien bilden: Vorwälder mit Sandbirke, Eberesche, Zitterpappel und Salweide, mit reichem Unterwuchs, der sogar Raritäten aufweist: Zwei landesweit höchst gefährdete Arten des Rautenfarns kommen hier vor. Dort, wo Relikte früherer Auwälder erhalten blieben, wachsen heute Eichen-Hainbuchen-Wälder. Die Wälder bieten zahlreichen Vogelarten Brut- und Nahrungshabitat. Hier finden sich Zaunkönige ebenso ein wie verschiedene Spechtarten und Greifvögel. Der Bestand der Arten wird dabei von Ehrenamtlern eobachtet, basierend auf einem Netz aus Monitoringflächen, das in einem früheren Forschungsprojekt entwickelt wurde.

So sehr die Artenvielfalt von der Ungestörtheit der Goitzsche profitiert: Der Mensch ist hier keineswegs ausgeschlossen. Die Asphalt- und Schotterwege laden zum Radfahren ein, zahlreiche Rast- und Aussichtspunkte ermöglichen Einblicke in die Flächen. Zwei Radle(h)rwege in Längen von 12 und 25 km führen dabei durch die Besonderheiten des Gebiets. Tafeln entlang der Wege bieten weiterführende naturschutzfachliche Informationen. Jagd- und fischereiliche Nutzungen dagegen sind nur äußerst eingeschränkt gestattet, und die Flachwasserzonen in den Gebieten des BUND dürfen nicht für Wassersport genutzt werden. Der BUND bietet für Besucherinnen und Besucher aller Altersgruppen zahlreiche geführte Wanderungen und Naturerlebnistage an.

In der Goitzsche findet Prozessschutz in der Bergbaufolgelandschaft statt. Den weitgehend unbeeinflussten, natürlichen Prozessen wird ein hoher Eigenwert beigemessen. Zugleich ermöglichen sie Langzeitbeobachtungen von wissenschaftlichem Wert und Akzeptanzförderung durch Wildnis-Bildung.

- Projektträger: BUNDstiftung

- Flächengröße: 1.300 ha

- Biotoptypen: Stillgewässer, Verlandungsvegetation, Rohböden, Silbergrasfluren, Gras- und Krautfluren, Birken-Pionierwälder, Laub- und Nadelholzforsten

- Finanzierung: Spenden und Fördermittel

BUNDstiftung

Rathausstraße 1

06808 Bitterfeld-Wolfen

Tel: +49 3493/96 79 802

E-Mail: info@goitzsche-wildnis.de

Autoren

Carol Höger Jahrgang 1971, gelernte Facharbeiterin für Anlagentechnik in der Filmfabrik Wolfen, kam als Bundesfreiwillige zum Projekt. Inzwischen ist sie schon 8 Jahre dabei und absolviert ein Fernstudium zur Natur- und Umweltpädagogin, das sie noch 2020 beenden wird.

Ralf Meyer Jahrgang 1962, studierte Lehramt für Biologie und Chemie an den Universitäten Rostock und Halle, Diplomarbeit zur Verbreitung und Ökologie des Wildkaninchens, Gründungsmitglied des BUND Sachsen-Anhalt, seit 2014 BUND-Landesvorsitzender, seit 2018 Projektleiter Goitzsche-Wildnis.

Barrierefreiheits-Menü

Schriftgröße

Kontrast

Menü sichtbar

Einstellungen

Zu diesem Artikel liegen noch keine Kommentare vor.

Artikel kommentierenSchreiben Sie den ersten Kommentar.