Natürliche Flussdynamik - Dynamik am Grünen Band

Die Hohe Garbe an der Elbe war über Jahrhunderte eingedeicht, um das Land urbar zu machen und vor Hochwässern zu schützen. Die Folge: Verlust der auentypischen Verhältnisse und Gefährdung des wertvollen Hartholzauwaldes. Hier hat „Lebendige Auen für die Elbe“ Abhilfe geschaffen. Dr. Meike Kleinwächter hat uns das Projekt vorgestellt.

- Veröffentlicht am

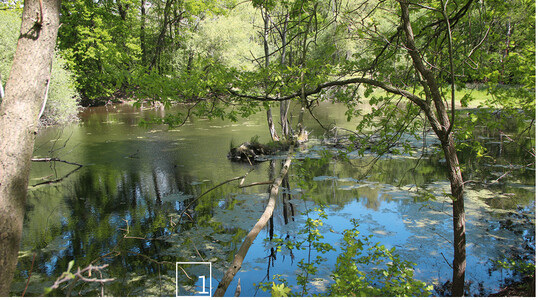

Einst frei und wild mäandrierend umfloss die Elbe die Hohe Garbe, umspülte ihre Inseln, fraß sich in ihr Ufer ein und lagerte an anderer Stelle Material an. Regelmäßig überflutete sie die Hartholzauen und versorgte sie mit Nährstoffen, Schlick und Sand. Der Mensch spielte keine Rolle in dieser ursprünglichen Landschaft.

Doch das Bild sollte sich ändern: Im 12. Jahrhundert begannen holländische Siedler mit der Urbarmachung des Landes, legten Deiche an, befestigten Ufer. Innerhalb weniger Jahrhunderte wurde der Auwald abgeholzt, Viehweiden traten an seine Stelle. Einen Lichtblick für die einstigen Waldarten brachte Mitte des 19. Jahrhunderts der Förster Friedrich Reuter: Er forstete mit Eichen und Korbweiden wieder auf und legte durch einen neuen Deich mit insgesamt vier Schleusen den Grundstein dafür, dass die Hohe Garbe kontrolliert geflutet werden konnte, um Nährstoffe in die Fläche einzutragen und die Bodenfruchtbarkeit zu erhalten. Den Rest des Jahres war der Bereich trocken und nutzbar.

1980 verlor dieser Sommerdeich seine Funktion: An seiner Stelle wurde weiter landeinwärts ein neuer Hochwasserdeich gebaut. Der alte Deich aber ist geblieben. Nicht ohne Folge für die Hohe Garbe: Kleine Hochwässer konnten nicht mehr einströmen. Bei starkem Hochwasser aber wird sie nun zur „Badewanne“, denn das Wasser fließt zwar hinein, aber kann nur sehr langsam wieder abfließen. Dieser Effekt schadet nicht nur den Weideflächen, sondern insbesondere auch dem letzten großen Auwald, die an diesem Flussabschnitt, dank Friedrich Reuters Bemühungen und der Lage der Garbe im Grünen Band erhalten geblieben sind: Etwa 200 ha – kein Urwald zwar, aber immerhin die 150 Jahre alten Bestände, die Reuter gepflanzt hat und die nun im Besitz der öffentlichen Hand sowie zahlreicher privater Landeigentümer waren.

Eine Entwicklung im Sinne des Naturschutzes in Anbetracht dieser zahlreichen verschiedenen Beteiligten? Unmöglich. Ein Bodenordnungsverfahren sollte schließlich die Initialzündung bieten. Ursprünglich sollten nur die Flächen der öffentlichen Hand zu einer Kernzone des Biosphärenreservats Mittelelbe zusammengelegt werden, doch der BUND erkannte schnell das Potenzial des Verfahrens: „Das Bodenordnungsverfahren bot uns die Chance, durch Flächenerwerb den gesamten Wald aus der Nutzung zu nehmen und so seine natürliche Entwicklung langfristig zu sichern“, erklärt Dr. Meike Kleinwächter, Projektleiterin des Projekts „Lebendige Auen für die Elbe – Auenentwicklung und Auenverbund an der Unteren Mittelelbe“. Mit Erfolg: Nach Abschluss des Verfahrens sind nun 90 % der Hohen Garbe in öffentlicher Hand oder im Besitz der Naturschutzorganisationen – wesentlich mehr, als das Projektteam sich zu träumen gewagt hätte: Fast 400 ha, die sich wieder mit der Dynamik des Flusses auentypisch entwickeln können.

Und genau das war das Ziel des Projekts: Diese Entwicklung zu ermöglichen und zu initiieren – und zwar durch die Reaktivierung und den Wiederanschluss ehemaliger Flutrinnen an die Elbe, den Rückbau von Verwallungen und die Schlitzungen des Altdeiches. Entwickelt hat die Projektziele der BUND gemeinsam mit zahlreichen Projektpartnern. Der Vorteil des BUND: Ganz in der Nähe unterhält er auf Burg Lenzen das Auenzentrum, dessen Leiterin Meike Kleinwächter ist. „So können wir vor Ort präsent sein. Gleichzeitig sind wir nicht an Zuständigkeitsgrenzen gebunden, wir können somit eine Vernetzungsplattform darstellen – länderübergreifend und für verschiedene Akteure und Interessen.“

Gründliche Vorbereitung

Doch bevor die Bagger anrücken durften, waren umfangreiche Vorarbeiten nötig. Es galt, die wesentlichen Fragen zu beantworten: Wie wirken sich die Baumaßnahmen auf zukünftige Hochwasser aus? Welche Flächen sind naturschutzfachlich von besonderer Bedeutung? Welche Bereiche können der Sukzession überlassen werden, wo ist eine Pflanzung sinnvoll? Und vor allem: An welchen Stellen kann der Deich geschlitzt werden, um eine natürliche Gewässerdynamik zu schaffen?

Grundlagen zur Beantwortung all dieser Fragen boten ein digitales Geländemodell sowie historische Karten des Gebiets, die Aufschluss darüber gaben, wie das Gebiet früher aussah und wie der Mensch es verändert hat.

Die Vorarbeiten haben sich gelohnt: Am 4. September 2019 grub sich der erste Baggerlöffel in den Boden. Während einer Bauphase von nur wenigen Monaten konnten alle wesentlichen morphologischen Maßnahmen umgesetzt werden.

Wasser marsch!

Mit Erfolg: „Wir hatten gleich im März 2020 das Vergnügen, wieder Wasser durch die Flutrinnen in die Hohe Garbe laufen zu sehen – zum ersten Mal seit dem letzten Jahrhunderhochwasser 2013 an der Elbe!“, freut sich Kleinwächter. Die Maßnahmen ermöglichen es nun auch wieder kleineren Hochwassern nur knapp über Mittelwasser, in die Aue zu strömen. Über 11 ha wurden so kurzzeitig geflutet. „Die Natur hat direkt mit einem Massenaufkommen von Kiemenfußkrebsen reagiert“, berichtet die Biologin. „Bei der kleinen Welle war das Wasser aber leider schneller wieder weg, als uns lieb war.“

Deshalb hat das Projektteam zusätzlich zur Anbindung an die Elbe auch Kleingewässer anlegen lassen. Sie sollen das Wasser in Teilbereichen länger in der Aue halten und so die Entwicklung der Larven und Kaulquappen ermöglichen. An einem Abbaugewässer für den Neudeich hat der BUND zudem weitere Lebensräume entwickelt: flache Uferbereiche, aber auch Steilufer, um den verschiedenen Artengruppen neue Habitate zur Verfügung zu stellen.

Die schnelle Rückkehr der Krebse, Insekten und Amphibien zeigt: Die Hohe Garbe hat ein enormes Wiederbesiedelungspotenzial. Für Braunfrösche, Moor- und Grasfrösche, aber ebenso für Libellen, Schuppenschwänze und Fische.

Förderung der Waldentwicklung

Um die natürliche Waldentwicklung zu fördern, wurden im Projekt außerdem etwa 14.000 Sträucher und Bäume neu gepflanzt. Eichen, Flatterulmen und Weiden dürfen sich nun, geschützt von Wildrosen, Weißdorn, Schlehe und Kreuzdorn, aus kreisförmigen Pflanzungen sukzessive ausbreiten und den Hartholzauenwald von 200 auf 230 ha Fläche vergrößern. An Ufern wurden außerdem Weidensteckhölzer und Schwarzpappeln ausgebracht. Sie sollen die Steiluferlebensräume schützen und außerdem für Verschattung sorgen.

Eine letzte Maßnahme folgte aber noch nach Abschluss der Pflanzarbeiten und der Wiederanbindung der Auen an die Elbe: Der Kälbenwerder, eine frühere Flussinsel der Elbe, die der Hohen Garbe direkt vorgelagert ist, wurde wieder vom Ufer getrennt. Dazu wurde das verlandete Nebengerinne neu ausgebaggert, und die Insel kann nun wieder vom Fluss umspült werden.

Der Erfolg der Maßnahmen wird gründlich evaluiert. Dabei liegt nicht nur die Entwicklung der Vegetation und der Fauna im Fokus der Erfolgskontrolle. „Ein wesentlicher Aspekt ist auch die sozioökonomische Evaluation“, erklärt Meike Kleinwächter. „Damit wollen wir klären, wie sich der Bekanntheitsgrad und das Verständnis für die Maßnahmen über den Projektverlauf hinweg in der Bevölkerung verändert haben.“ Die Hochschule für nachhaltige Entwicklung Eberswalde wurde mit der Evaluation beauftragt. Sie stellte dem BUND infolge breit angelegter Befragungen ein gutes Zeugnis aus. Insbesondere die transparente Vorgehensweise im Projekt haben die Befragten aus dem Umfeld der Hohen Garbe geschätzt. Vielfältige und kontinuierliche Informationen und auch Beteiligungsmöglichkeiten führten dazu, dass der Großteil der Befragten mit den Projektzielen vertraut ist und die Veränderungen, die mit dem Projekt einhergehen, als sehr gut bis gut beurteilt.

Zusammenarbeit

Wesentliches Element war auch die „Auenwerkstatt“, eine Art Runder Tisch zum Austausch. „Uns war es ein Anliegen, mit der gesamten Region, mit allen Akteuren, mit allen Anwohnern über das Projekt in den Dialog zu treten“, erklärt Kleinwächter. Das war nicht immer ganz einfach, gibt die Biologin zu. Eine wesentliche Hilfe beim Austausch war Lars Fischer vom Büro Landschaftskommunikation. „Er war die neutrale Position zwischen allen Beteiligten“, meint Kleinwächter. Mit seiner Hilfe gelang es, einen offenen Dialog zu schaffen. „In einigen Veranstaltungen ging es hoch her“, erinnert sich die Biologin. „Aber mit Transparenz, Respekt sowie Offenheit für andere Meinungen konnten wir einen echten Mehrwert erzielen.“

Dabei war der Austausch längst nicht der einzige Aspekt der Auenwerkstatt: Gemeinsam mit den Menschen vor Ort wurde im Projekt die Auentour-App entwickelt, mit der der besondere Naturraum im Umfeld der Hohen Garbe entlang einer 26 km langen Rundtour entdeckt werden kann. Die Anwohner schlugen „Points of interest“ vor, steuerten Tipps zur Streckenführung und Infos zur kulturhistorischen Landschaft bei. „Einige haben sogar ihr Regionalwissen als Audio für die Auentour-App eingesprochen“, freut sich Kleinwächter. Außerdem beteiligten sich Interessierte, vor allem Schulklassen, bei Pflanzaktionen an der Entwicklung des neuen Auwaldes der Hohen Garbe. „Das stärkt die Identifikation mit der Auenrevitalisierung ungemein.“

Informationsfluss

Die Menschen, die in der Region leben, über den Fortschritt des Projekts zu informieren, war darüber hinaus ein wesentliches Anliegen für Kleinwächters Team. Um möglichst viele Menschen zu erreichen, entstand die „Auenzeitung“. Während der gesamten Projektlaufzeit erschien diese Zeitung einmal jährlich im September als Beilage des örtlichen Amtsblatts und lag auf Veranstaltungen wie dem regionalen Herbstfest aus. „So erreichten wir alle Haushalte der Verbandsgemeinde“, erläutert Meike Kleinwächter. Und auch über die Region hinaus machte das Projekt auf seine Anliegen aufmerksam: Fotowettbewerbe, Kurzfilme und eine Installation beim Berliner „Festival of Lights“ etwa brachten das Thema Artenvielfalt und Auen einer breiten Öffentlichkeit nahe.

Das Auenzentrum möchte aber nicht nur über das Projekt informieren, es begeistert auch für die Schönheit und den Wert der Flusslandschaft. Im Park der Burg Lenzen wartet ein „AuenReich“ darauf, von den Besuchern entdeckt zu werden. Für die Kleinsten hat sich das Team ebenfalls etwas einfallen lassen: Das Figurentheater „Blauer Mond“, das in der Region bekannt ist, besucht jetzt mit dem „Auenelf“ Schulklassen und bringt ihnen die Welt der Auen und ihre Besonderheit näher.

Diese Welt der Auen in der Hohen Garbe betrachten die Projektbeteiligten aber nicht isoliert. „Wir haben insgesamt 50 Flusskilometer unter die Lupe genommen, über drei Bundesländer hinweg“, erklärt Kleinwächter. „In der Vernetzung wertvoller Flächen liegen große Potenziale, sowohl für den Erhalt der auentypischen Lebensräume und Arten als auch für die Entfaltung der Ökosystemleistungen, die die Auen für uns Menschen erbringen!“ Auf Basis der vorliegenden Daten wurden dann Entwicklungsszenarien entwickelt: Was passiert mit den Flächen, wenn die Landwirtschaft intensiviert wird? Wie wirkt sich eine strukturreiche Landschaft aus, wie eine klassische Auenlandschaft? „Das Ergebnis war ganz eindeutig“, fasst Kleinwächter zusammen: „Von der Revitalisierung profitiert am Ende auch die Gesellschaft enorm.“

Projektdaten

- Bundesland: Sachsen-Anhalt, Brandenburg, Niedersachsen

- Projektgebiet: Hohe Garbe und ein ca. 50 km langer Elbabschnitt von Dömitz bis Wittenberge

- Laufzeit: 01. Januar 2012 bis 28. Februar 2021

- Projektträger: Trägerverbund Burg Lenzen e. V.

- Projektpartner: Bund für Umwelt und Naturschutz e. V. (BUND), BUNDstiftung, Karlsruher Institut für Technologie (KIT, Abteilung Aueninstitut), Technische Universität Berlin (Institut für Landschaftsarchitektur und Umweltplanung), Leibniz-Institut für Gewässerökologie und Binnenfischerei (IGB)

- Kooperationspartner: Die Biosphärenreservate Mittelelbe, Flusslandschaft Elbe-Brandenburg und Niedersächsische Elbtalaue sowie die Landesverbände des BUND in Sachsen-Anhalt, Brandenburg und Niedersachsen unterstützen die Arbeit für die lebendigen Elbauen beratend.

- Finanzierungsumfang: 6,7 Mio. €

- Finanzierung: gefördert im Bundesprogramm Biologische Vielfalt durch das Bundesamt für Naturschutz mit Mitteln des Bundesministeriums für Umwelt, Naturschutz und nukleare Sicherheit, weitere Unterstützer: Lotto-Toto GmbH Sachsen-Anhalt, Umweltstiftung Michael Otto, Stiftung Umwelt, Natur- und Klimaschutz des Landes Sachsen-Anhalt, Allianz Umweltstiftung, Deutsche Postcode Lotterie

Kontakt

Dr. Meike Kleinwächter

BUND-Auenzentrum Burg Lenzen

Burgstr. 3, 19309 Lenzen

Tel. 038792 5078 201

E-Mail: Meike.Kleinwaechter@burg-lenzen.de

Website: www.bund.net/elbauen

Dr. Meike Kleinwächter ist Biologin und Ökologin. Sie hat sich bereits in ihrer Promotion mit der Elbe beschäftigt und kehrte nach einigen Jahren an der Bundesanstalt für Gewässerkunde in Koblenz an ihren Lieblingsfluss zurück.

Barrierefreiheits-Menü

Schriftgröße

Kontrast

Menü sichtbar

Einstellungen

Zu diesem Artikel liegen noch keine Kommentare vor.

Artikel kommentierenSchreiben Sie den ersten Kommentar.