Neue Wasser für Rotbauchunken

Seit 2016 arbeiten der NABU Niedersachsen, die Biosphärenreservatsverwaltung Niedersächsiche Elbtalaue und amphi international daran, in Niedersachsen neue Lebensräume für Kammmolche, Laubfrösche und Rotbauchunken zu schaffen. Anderthalb Jahre vor Projektende berichten sie uns über Erfahrungen und Fortschritte.

- Veröffentlicht am

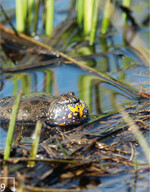

Warm, sanft, fast melancholisch klingen die Töne durch die Abenddämmerung. Es ist ein warmer Abend Mitte April, die Bäume haben ihr Laub noch nicht ganz entfaltet. Die Rufenden sind für meine Augen nicht zu sehen, trägt die Frühlingsluft ihre monotonen Gesänge doch Hunderte Meter weit durch die Elbniederungen. Es ist das Konzert der Rotbauchunken.

Dass ihre Rufe hier wieder so zahlreich ertönen, ist kein Zufall. Es ist vielmehr einer der Erfolge des Projekts LIFE Auenamphibien, dessen Ziel es ist, die Rotbauchunken, Laubfrösche und Kammmolche Niedersachsens zu fördern. In den sechseinhalb Jahren seit dem Start des Projekts hat das Projektteam um Dr. Markus Richter, seines Zeichens Diplom-Ökologe und Dr. der Chemie, viel für diese Erfolge getan: Bislang wurden 189 Gewässer für die Rotbauchunke angelegt, Hunderte Jungtiere wurden wieder angesiedelt und die dauerhafte Pflege der Lebensräume sichergestellt.

Doch zurück zum Anfang. 2016 startete das LIFE-Projekt als Nachfolger eines erfolgreichen Projekts des NABU Niedersachsen zum Thema Amphibien mit leicht verändertem Fokus: Dieses Mal sollte die Rotbauchunke im Fokus stehen. „Die Art hat es am nötigsten, dass man ihr hilft“, stellt Markus Richter fest. Denn im Gegensatz zu den anderen Zielarten des Projekts stellt sie höhere Ansprüche an den Lebensraum, sowohl an die Wasserqualität als auch an die Sukzession ihrer Teiche. Der Rotbauchunke reicht außerdem nicht ein einzelner Teich als Laichhabitat. Sie benötigt zudem ein Sommergewässer – am liebsten in Rufweite des Fortpflanzungsgewässers. „Am liebsten eigentlich zehn Gewässer, und fischfrei sollen sie sein“, führt Ute Thiergärtner weiter aus. Die Umweltschützerin hat sich auf die Rotbauchunke spezialisiert und arbeitet für den Projektpartner amphi international im LIFE-Projekt mit. „Die Rotbauchunke mag keine Pfützen. Sie mag große Gewässer und überflutete Wiesen. Aber wo gibt es das noch?“ Hier in Niedersachsen erreicht sie außerdem ihre westliche Verbreitungsgrenze – ein weiterer Grund dafür, dass die Populationen hier besonders empfindlich sind.

Die Projektpartner –NABU Niedersachsen, die Biosphärenreservatsverwaltung Niedersächsische Elbtalaue und amphi international – haben es sich deshalb zum Ziel gemacht, diese Lebensräume wieder neu zu schaffen. 301 Teiche mit einer Gesamtgröße von 24 ha sollen in der Projektlaufzeit bis Ende 2023 entstehen, davon alleine 100 im Biosphärenreservat an der Elbe, dem letzten verblieben Vorkommen der Rotbauchunke in Niedersachsen. Die Anzahl ergibt sich aus einer Potenzialanalyse zu Beginn des Projekts. Die Planung der Teiche ist die Expertise von Markus Richter. Denn es ist längst nicht damit getan, einfach nur ein Loch zu graben. „Grundsätzlich gilt: Die Teiche brauchen eine flache Böschung und sollten besonnt sein“, führt Richter aus. „Außerdem sollten sie einmal jährlich trockenfallen, um die Fische loszuwerden.“ Gewässer mit Fischen meiden die meisten Amphibien – können diese sich in einem Gewässer etablieren, sind die Amphibien bald Geschichte.

Gewässer nach Maß

Über diese Grundlagen hinaus gilt es aber noch weitere Aspekte zu beachten: Woher kommt das Wasser? Welcher Boden ist vor Ort vorhanden? Wie hoch sind die Wasserstandsschwankungen im Jahresverlauf? „Vollzugshinweise hierzu sind meistens zu uneindeutig und unkonkret“, stellt Richter fest. Ute Thiergärtner ergänzt: „Man muss die Strukturen in der Landschaft anschauen und die Gegebenheiten vor Ort kennen. Wenn man nur nach Schema F baut, wird das nichts.“ In die Teiche des Projekts fließen deshalb über 20 Jahre Erfahrungswissen ein. Weiß das Team beispielsweise, dass die Unken es vorziehen, wenn mehrere Gewässer in einem Verbund vorhanden sind. Außerdem kann sich eine stabile Population nur entwickeln, wenn verschiedene Sukzessionsstadien mit unterschiedlich starkem Pflanzenbewuchs vorhanden sind. „Trotzdem bleibt immer ein Restrisiko, dass man es vergeigt“, gibt Richter zu.

In diesem Fall hat die lange Projektlaufzeit einen erheblichen Vorteil: Das Projektteam kann nachsteuern, wenn ein neu angelegtes Gewässer nicht so „funktioniert“ wie erwartet. In den wasserrechtlichen Genehmigungen beantragt der NABU deshalb gerne 30 cm mehr als zu wenig, sodass im Zweifel nachjustiert werden kann.

Kommunikationsaufwand

Genehmigungen braucht es außerdem, wenn die Flächen nicht im Besitz der Projektpartner sind. „Hier brauchen wir für jeden Flächenbesitzer einen eigenen Vertrag“, betont Rebecca Heiligtag vom Biosphärenreservat Elbaue. Im Projekt trifft das nur auf einen Teil der Flächen zu, vor allem im Biosphärenreservat gehören große Flächen dem Land Niedersachsen und werden von der Biosphärenreservatsverwaltung verwaltet. Befinden sich die Flächen in der innersten Schutzzone (Gebietsteil C), nimmt die Biosphärenreservatsverwaltung auch die Rolle der Unteren Naturschutzbehörde ein. Dies erleichtert die oftmals schwierigen und langdauernden Abstimmungsprozesse sehr. Manchmal jedoch ist es schon eine Herausforderung, überhaupt erst einmal den aktuellen Flächeneigentümer zu ermitteln. Die Projektbeteiligten müssen sich durchtelefonieren, stoßen auf Vorbehalte und übereifrige Datenschützer. Dafür können Wochen ins Land gehen. „95 % der Zeit geht für Kommunikation drauf“, meint Markus Richter. Oft aber lohnt sich die Suche. „Wenn man in einem Projektgebiet mit Landwirten zusammenarbeitet, sind die total hilfsbereit“, findet Ute Thiergärtner.

Die Anlage der Gewässer selbst nimmt dann nur noch einen Bruchteil der Zeit ein. In ein bis drei Tagen ist der Bagger mit einem Teich fertig, die Amphibien können einziehen. Im Normalfall. In einigen Bereichen, vor allem entlang der Flüsse, die im Harz entspringen, sind die Böden auch mit Dioxinen belastet. Wenn der Boden hier nicht vor Ort verbleiben darf, wird es teuer: Er wird zum Sondermüll. Einige geplanten Amphibiengewässer konnten deshalb nicht wie geplant umgesetzt werden. „Trotzdem liegen wir voll im Zeitplan“, freut sich Markus Richter. Fast 200 Teiche sind bisher umgesetzt, für 30 weitere ist bereits der Umsetzungsauftrag vergeben, und einige weitere sind gerade in der Genehmigungsphase. Richter ist optimistisch, dass das Ziel der 301 Teiche zumindest annähernd erreicht werden kann.

Angenommen werden die Teiche sehr gut, zur Freude der Projektbeteiligten. Rebecca Heiligtag stellt ein Beispiel vor, bei dem große, tiefe Fischteiche für die Bedürfnisse der Rotbauchunke optimiert wurden. Diese wurden durch das Einziehen von Dämmen und der Schaffung von Flachwasserzonen neu gestaltet. „Die Kammerung mag nicht so schön aussehen“, meint sie. „Aber der Bestand der Rotbauchunken hat sich innerhalb des Projektzeitraums von acht auf 80 Tiere erhöht, und nebenbei konnte hier auch jede Menge Boden, der bei anderen Maßnahmen anfiel, sinnvoll verwertet werden.“

Aufzucht und Wiederansiedlung

Die Neuanlage von Laichgewässern und Sommergewässern für die Rotbauchunken ist aber nur ein Aspekt des Projekts. Eine wesentliche Säule ist auch die Wiederansiedlung von Jungtieren. Für diesen Bereich des Projekts ist das Team von amphi international zuständig. Ute Thiergärtner und ihre Kollegen sammeln dazu Laichballen der Unken in den noch vorhandenen Gewässern – natürlich immer nur einen kleinen Teil – und ziehen die Jungtiere dann unter kontrollierten Bedingungen auf.

Die Entnahme der Tiere aus der freien Natur ist wichtig: Diese Amphibien sind heimisch und damit an die Bedingungen in Niedersachsen angepasst. Die Tiere der Züchter aus der Region dagegen stammen vor allem aus Österreich, das zeigen Genanalysen.

Die Laichballen ziehen dann in einem überdachten Swimmingpool in Wannen ein – ungefähr fünf Ballen pro Container, ausgestattet mit Pflanzen, Luftstein und allem, was für die Gesunderhaltung der Nachzucht wichtig ist. Die Kaulquappen werden täglich gefüttert, ihre Wannen täglich geputzt. Kurz bevor sich die Vorderbeine entwickeln, ziehen sie in größere Pools um.

Nach zwei bis drei Monaten sind die jungen Unken schließlich bereit, in ihre neue Heimat überzusiedeln. „10 % der Tiere bringen wir wieder in die Ursprungsgewässer zurück“, berichtet Ute Thiergärtner. „Da sich normalerweise maximal 5 % der Eier erfolgreich entwickeln, ist das eine gute Zahl, die Ausgangsgewässer profitieren also ebenfalls von unserer Arbeit.“ Die restlichen Tiere ziehen dann in die neu angelegten Gewässer ein – und mit ihnen Libellen, Moorfrösche, Wasserpflanzen und Kiebitze, die in den Feuchtwiesen brüten.

Nur mit einer Wiederansiedlung ist es aber nicht getan: Würden Tier und Teich sich selbst überlassen, wären beide nach einigen Jahren verschwunden. Durch die natürliche Verlandung und Sukzession, vor allem im Bereich von Gehölzen, würden die Gewässer schnell zuwachsen, die Rotbauchunken und andere Amphibien hätten dann keinen Lebensraum mehr. Die dritte Säule des Projekts ist deshalb die Beweidung – meist mit Rindern, die die Teichufer zuverlässig offenhalten.

Dazu werden Pachtverträge mit Landwirten abgeschlossen, manchmal nutzen die Flächeneigentümer die Weiden auch für die eigenen Tiere. Die Zäune, die für die Beweidung nötig sind, werden über das Projekt finanziert. So entstehen langfristig nutzbare Weide-Ökosysteme mit Mehrwert für Amphibien, Insekten und die Biodiversität selbst.

Projektdaten

- Projektlaufzeit: 1.2016–12.2023

- Projektpartner: NABU Niedersachsen, Biosphärenreservatsverwaltung Niedersächsische Elbtalaue, amphi international

- Projektgebiet: Niedersachsen

- Zielarten: Rotbauchunke, Laubfrosch, Kammmolch

- Projektfinanzierung: 60 % EU, 25 % Land Niedersachsen, 15 % Landkreise, Städte, Volkswagen AG, Bingo Umweltstiftung

- Finanzierungsumfang: 3,428 Mio €

Kontakt

NABU Niedersachsen

Alleestraße 36

30167 Hannover

T: 05037 968 5371

M: 0172 360 1878

E-Mail: Markus.Richter@NABU-Niedersachsen.de

Dr. Markus Richter ist Ökologe und promovierter Chemiker. Nach langjähriger Tätigkeit beim Naturschutzring Dümmer e.V. ist er seit 2010 beim NABU Niedersachsen Projektleiter von LIFE AMPHIKULT und LIFE Auenamphibien.

Rebecca Heiligtag ist Biologin und hat sich bereits in der Masterarbeit mit den Auswirkungen der Renaturierung der Lenzener Elbtalaue auf die Rotbauchunke beschäftigt. Seit Juli 2016 ist sie Technische Sachbearbeiterin bei der Biosphärenreservatsverwaltung Niedersächsische Elbtalaue in Hitzacker für das Projekt „Auenamphibien“.

Ute Thiergärtner hat Umweltsicherung studiert und arbeitete anschließend an zwei Kreisverwaltungsbehörden in Niedersachsen und Nordrhein-Westfalen in den Abteilungen Altlasten und Bodenschutz. Nach einigen Jahren beim Landesamt für Umwelt in Bayern fing sie 2016 bei Amphi International an.

Barrierefreiheits-Menü

Schriftgröße

Kontrast

Menü sichtbar

Einstellungen

Zu diesem Artikel liegen noch keine Kommentare vor.

Artikel kommentierenSchreiben Sie den ersten Kommentar.