Ein Gesamtpaket zum Erleben, Schützen und Entwickeln

- Veröffentlicht am

Bis in das 19. Jahrhundert war die Untere Isar ein äußerst dynamischer Fluss mit zahlreichen Seitenarmen und starker Geschiebebewegung. Mit zunehmender Verbauung, Errichtung von Staustufen und sich ausbreitender Siedlungstätigkeit wurde dem jedoch ein Ende gesetzt. Mit der Naturnähe verschwanden auch die Arten und Lebensräume. Das soll sich jetzt ändern: Im LIFE-Natur-Projekt Flusserlebnis Isar wird der Name zum Programm.

Mit dem von der EU-geförderten LIFE-Projekt unter der Leitung von Antje Uhl vom Wasserwirtschaftsamt Landshut und Wolfgang Lorenz von der Regierung von Niederbayern als Höheren Naturschutzbehörde wollen die Projektträger zusammen mit zahlreichen Partner und Unterstützern aus der Region die Isar naturnäher gestalten. Diese Zusammenarbeit der verschiedenen Projektbeteiligten wird als Landshuter Modell bezeichnet. Dabei arbeiten alle Stellen als ständige Kooperationspartner eng zusammen – mit positiven Resultaten, wie die Renaturierung der Isar zeigt.

Einfach ist die Aufgabe dabei nicht, die sich Johannes Bongard mit seinem Kollegen Hubert Schacht (Dipl.-Ing. (FH) Landespflege) vorgenommen hat. Der Umweltplaner hatte sich direkt nach seinem Studium beim Wasserwirtschaftsamt Landshut beworben – man suchte dort einen Projektbetreuer für das LIFE-Projekt. „Mich reizt die Vielfältigkeit der Aufgaben in diesem Projekt“, erklärt Bongard. „Es geht um alle Bereiche der Flusslandschaft.“ Und dies schließt nicht nur die Isar selbst mit ihren Ufern ein, sondern auch die umliegenden Wälder und Wiesen.

Ehrgeizige Ziele

Hauptziel des Projekts ist die ökologische Aufwertung des Flussraums. So sollen vor allem die aquatischen und semiaquatischen Lebensräume gesichert und entscheidend verbessert werden, um zum Beispiel die Lebensbedingungen für die hier eigentlich typischen Flussfischarten wie Huchen (Hucho hucho ), Frauennerfling (Rutilus virgo ) oder Nase (Chondrostoma nasus ) wiederherzustellen. Die Gewässerdynamik soll – im Rahmen des Möglichen in Anbetracht der acht flussaufwärts liegenden Staustufen – wiederhergestellt werden. Die Neuschaffung strukturreicher Uferböschungen mit Kiesbänken und Flachwasserzonen sowie der Einbau von Strukturelementen stehen daher im Mittelpunkt der Maßnahmen. Doch auch die Belange der Bevölkerung sollen nicht zu kurz kommen. So fand auch die Steigerung des Erlebnis- und Erholungswertes Eingang in den Projektantrag.

Das Projektgebiet deckt eine Länge von insgesamt 31 Flusskilometern zwischen Loiching und Ettling ab. In sieben Teilgebieten auf der Strecke, fünf davon innerhalb von FFH-Gebieten, sind Maßnahmen zur Renaturierung der Isar und ihrer Auen geplant. „Um die Isar auf diesen 31 km vollständig zu renaturieren, müsste man die Staustufen zurückbauen. Dies ist aus technischen, finanziellen und rechtlichen Gründen nicht realisierbar“, erklärt Bongard die Festlegung der Teilgebiete. „Mit den sieben Schwerpunkten schaffen wir aber wertvolle Trittsteine für die noch vorkommenden Arten und Lebensräume.“

Vernetzung von Wasser, Wald und Wiesen

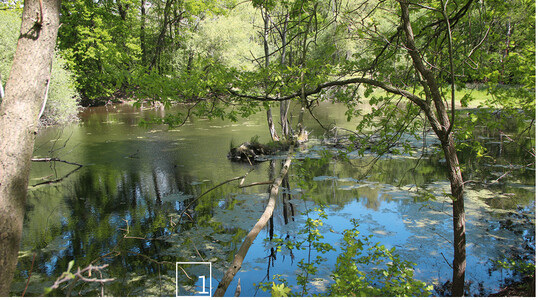

Der Fokus in den Teilgebieten Loiching, Dingolfing und Landau liegt auf der Neuschaffung und Optimierung der Gewässer- und Uferstrukturen der Isar. In den übrigen Teilgebieten hat sich die Planung auf die Wälder und Wiesen in den angrenzenden Isarauen konzentriert. Dabei sollen auch Klein- und Stillgewässer in der Aue reaktiviert oder neu angelegt werden.

Das Projekt zeichnet ist aber auch dadurch aus, dass nicht allein das Gewässer selbst betrachtet wird, sondern auch die Lebensräume, die im direkten Zusammenhang mit der Isar stehen. So bilden die Auwälder einen zweiten wesentlichen Themenschwerpunkt: Ziel ist auch, lichte Buschwälder und standorttypische Weich- und Hartholzauwälder zu entwickeln. Dazu werden standortfremde Gehölze entnommen, für die dann autochthone Arten neu angepflanzt werden. Prägende, wertvolle Biotopbäume werden geschützt und die Pflege der an der Isar vorhandenen Kopfweiden soll wiederaufgenommen werden.

Zu den typischen Strukturen der Unteren Isar gehören auch die artenreiche Wiesen und Magerrasen auf den sogenannten Brennen, also sonnenexponierten und wasserdurchlässigen Kiesbänken. Durch Mahdgutübertragung sollen die typischen Arten dieser Standorte wieder angesiedelt werden, zum Teil wird auch mit im Projektgebiet gewonnenem Saatgut neu eingesät. Auf diesem Weg sollen in den Teilgebieten Loiching, Landau und Ettling Halbtrockenrasen beziehungsweise magere Auwiesen entwickelt werden, um so einen möglichst durchgängigen Verbund von Trocken- und Magerstandorten aufzubauen.

Im Spannungsfeld zwischen Naturschutz und Naherholung

„Für uns stehen in der Planung und Umsetzung neben den typischen Flussfischen auch Kiesbrüter wie der Flussregenpfeifer im Fokus“, erzählt Hubert Schacht. Dass es dabei zu Konflikten zwischen Erholungsnutzung und Artenschutz kommen kann, liegt auf der Hand. Die Planung berücksichtigt das: Eine Nutzung durch Erholungsuchende wird vor allem am siedlungsnahen Kohärenzschwerpunkt in Dingolfing stattfinden. Hier dürfen und sollen die Bürger an die Isar gelangen. „Es wäre schön, wenn die zukünftigen Generationen erzählen können: ‚Ich habe als Kind in der Isar gespielt.‘“, meint Schacht. Die Fische sollte dieser Nutzungsdruck weniger belasten – ihre Laichzeit liegt sehr früh im Jahr, wenn das Wasser noch zu kalt ist, um darin zu baden. Anders sieht es bei den Kiesbrütern aus. „Ein Flussregenpfeifer wird sich hier in Dingolfing nicht ansiedeln“, gibt Bongard zu. „In ruhigeren Gebieten wie in Landau sieht das aber schon ganz anders aus.“

Aktiv informieren

Den Kompromiss zwischen Artenschutz und Erholung gehen die Projektverantwortlichen gerne ein, denn ihr Ziel ist es auch, bei den Bürgern die Akzeptanz für die Veränderung zu fördern und Verständnis für die natürliche Dynamik im Fließgewässer zu schaffen. „Viele der Anwohner haben die Isar nie anders kennengelernt als im verbauten Zustand“, erläutert Landschaftsarchitekt Bongard. „Deshalb war es uns wichtig, zu zeigen, wie es auch anders sein kann.“ „Natürlich ist es eine Herausforderung, den Leuten zu vermitteln, dass gerade die Veränderungsdynamik wie etwa natürliche Sukzession, Umlagerung von Kies und temporär schwankende Wasserstände das Entscheidende ist“, ergänzt sein Kollege Schacht. „Wir müssen diese Veränderung positiv in den Köpfen verankern.“

Infotafeln am Standort Dingolfing sowie Flyer zum Projekt allgemein und zu einzelnen Teillebensräumen sollen dabei helfen. Auch ein interaktiver Fragebogen in Form einer Onlineumfrage ist als fester Projektbestandteil vorgesehen und auf der Projekt-Homepage www.flusserlebnis-isar.de des Wasserwirtschaftsamtes Landshut kann sich jeder über den aktuellen Projektfortschritt informieren.

Insgesamt stößt das Renaturierungsprojekt in der Bevölkerung auf durchaus positive Resonanz, vor allem seit die ersten Maßnahmen umgesetzt wurden. „Manche Leute haben jetzt erst bemerkt, was ihnen bisher entgangen ist“, stellt Bongard fest. Exkursionen und aktive Öffentlichkeitsarbeit fördern diese Akzeptanz. Lediglich die notwendigen Rodungen entlang der Ufer zur Ausgestaltung flacher Kiesbereiche sorgten kurzzeitig für Unmut. Aber spätestens nachdem die ersten Ergebnisse der neuen Gestaltung sichtbar wurden, beruhigten sich die Gemüter.

Jetzt wird es noch mal richtig spannend

Nachdem in den ersten Projektjahren vor allem organisatorische Vorarbeiten und Planungen abgewickelt wurden, wird es jetzt richtig spannend. Gerade wurden die ersten wasserbaulichen Maßnahmen in Dingolfing und Loiching abgeschlossen. Im Herbst sollen dann die Bauarbeiten in Landau beginnen. „Dingolfing war der bisher größte und öffentlichkeitswirksamste Part. Landau dürfte aber naturschutzfachlich der interessanteste Bereich werden, da wir hier unter anderem auch eine größere Insel und einen komplett neuen 800 m langen Seitenarm der Isar anlegen“, erläutert Bongard. „Da können wir alle Zielsetzungen des LIFE-Projekts verwirklichen.“ Zudem sind die beiden Streckenabschnitte bei Landau mit 99 und 147 ha auch die größten Teilgebiete für die Renaturierung. Dort werden zusätzlich die Gewässer- und Uferstrukturen optimiert, Kleingewässer und Stillgewässer neu angelegt und aufgewertet sowie Hart- und Weichholzauen entwickelt. Zudem sollen magere, artenreiche Wiesen und Halbtrockenrasen entwickelt werden, die für diesen Naturraum ebenfalls typisch sind.

Erste Umsetzungserfolge zu verzeichnen

Stolz ist Bongard, dass schon jetzt am Anfang der „praktischen Phase“ des Projekts erste Erfolge zu verzeichnen sind. Durch die Neuschaffung von Gewässer- und Uferstrukturen konnten neue Lebensräume und Laichgebiete für Fische geschaffen werden. „Die Fische reagieren sehr spontan auf die Veränderungen“, kann er berichten. „Erste Barben haben schon kurz nach Fertigstellung auf den neu angelegten Kiesbänken bei Dingolfing gelaicht. Wenige Wochen später waren dann auch Tausende Jungfische erstmals wieder in den Flachwasserzonen zu beobachten.“ Auch Weiden keimen bereits auf den neu geschaffenen flachen Ufern, die Entwicklung der Weichholzauen ist damit initiiert und wird durch die gepflanzten, standortgerechten Gehölze noch gefördert.

Neben diesen Beobachtungen erfolgt im Projekt ein ausführliches Monitoring von ausgewählten Artengruppen wie dem Makrozoobenthos und den Fischen. „Wir haben zu Projektbeginn Nullaufnahmen gemacht“, führt Schacht aus. „Während des Projekts wird ein Erfolgsmonitoring durchgeführt, das auch in die Zwischen- und Endberichte an die EU einfließen wird.“ Auch nach Projektabschluss sollen zur Erfüllung der Auflagen der Wasserrahmenrichtlinie weitere Monitoringdurchgänge erfolgen.

Noch einige Herausforderungen zu bestehen

Trotz aller Erfolge wird das Projekt auch von kleineren oder größeren Herausforderungen begleitet. Als problematisch erweist sich beispielsweise die Suche nach Auftragnehmern zur Durchführung der einzelnen Maßnahmen. „Seit Projektantrag 2016 sind die Preise für Bauleistungen deutlich gestiegen, kaum einer bietet zu den Preisen, die in unserem eingeplanten Budget sind“, erklärt Schacht. „Zudem erschwert die gute Auftragslage der Baubranche die Firmensuche enorm.“ Vermutlich müsse man in einzelnen Teilen Abstriche machen und sich auf Teilmaßnahmen beschränken. Einen kleinen Lichtblick in Sachen Kostenkontrolle gibt es aber. Ein großer Teil der Materialien ist bereits vor Ort vorhanden: meterdicke Kiesschichten aus der Zeit, in der die Isar noch dynamisch ihr Geschiebe verlagern konnte. „Wenn der Kies nicht vor Ort in 4 bis 9 m dicken Schichten vorhanden gewesen wäre, wäre das Projekt in dieser Form nicht zu finanzieren gewesen“, so Schacht.

Auch die Natur fordert die Projektverantwortlichen. Das derzeit grassierende Eschentriebsterben sowie das Sterben der Erlen erschweren die Entwicklung naturnaher Auen. „Zwar bekommen wir so eine große Menge an stehendem und liegendem Totholz, was ja aus naturschutzfachlicher Sicht auch erfreulich ist, aber das entspricht eben nicht dem Bild der artenreichen Auwälder, die wir hier entwickeln möchten“, beschreibt Schacht. In enger Zusammenarbeit mit den Forstbehörden wurde und wird daher eine Auswahl standortgerechter Gehölze gepflanzt, um auf lange Sicht einen naturnahen Auwald mit großen, bestandsprägenden Stieleichen als Schwerpunktbaumart der Hartholzaue zu etablieren.

Im dritten Landschaftstyp, den Wiesen der Aue, stellt die Kanadische Goldrute(Solidago canadensis ) ein Problem dar. Diese trockensten Standorte der Aue (Brennen) sollen im Projekt durch das Abziehen des Oberbodens gezielt ausgehagert und so zu nährstoffarmen Standorten entwickelt werden. Die Goldrute breitet sich jedoch äußerst schnell speziell auf diesen Rohbodenstandorten aus und unterdrückt das Aufkommen der Zielarten. „Damit sich die Goldrutenbestände nicht weiter ausbreiten können, werden sie rechtzeitig vor dem Aussamen gemäht“, so Johannes Bongard.

Planung mit Weitsicht

Die Projektverantwortlichen bei „Flusserlebnis Isar“ hoffen, langfristig Arten an der Unteren Isar etablieren zu können, die hier schon nahezu verschwunden sind. Nicht nur Fische wie die Nase (Chondrostoma nasus ) oder Schlammpeitzger (Misgurnus fossilis ) und Amphibien wie die Gelbbauchunke (Bombina variegata ) sollen gefördert werden. Bongard hofft auch, den Fischadler (Pandion haliaetus ) wieder an die Isar zu locken. „Bisher haben wir zwei Fischadlernisthilfen installiert. Das ist nicht ganz einfach, weil dieser Vogel sehr hohe, alles überragende Bäume braucht. Wir hoffen, dass sich durchziehende Fischadler auf der Rückreise aus ihrem Winterquartier in der kommenden Saison die Nisthilfen immerhin schon mal ansehen, bestenfalls sich gleich niederlassen.“

Antragsteller und Projektträger: Bayerisches Staatsministerium für Umwelt und Verbraucherschutz

Bauherr: Wasserwirtschaftsamt Landshut und die Regierung von Niederbayern, Sachgebiet 51, Höhere Naturschutzbehörde

Projektpartner: Stadt Dingolfing, Stadt Landau an der Isar, Landkreis Dingolfing-Landau

Laufzeit: Okt. 2015 bis Dez. 2022

Fläche: 604 ha

Lebensraumtypen: 3150 (natürliche eutrophe Seen mit einer Vegetation des Magnopotamions oder Hydrocharions), 3260 (Flüsse der planaren bis montanen Stufe mit Vegetation des Ranunculion fluitantis und des Callitricho-Batrachion), 6210 (naturnahe Kalk-Trockenrasen und deren Verbuschungsstadien (Festuco-Brometalia), 6210* (naturnahe Kalk-Trockenrasen und deren Verbuschungsstadien (Festuco-Brometalia): besondere Beständen mit bemerkenswerten Orchideen), 6510 (magere Flachland-Mähwiesen (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis ), 91E0 (Auenwälder mitAlnus glutinosa undFraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae), 91F0 (Hartholzauenwälder mitQuercus robur, Ulmus laevis, Ulmus minor, Fraxinus excelsior undFraxinus angustifolia (Ulmenion minoris)

Finanzierung: 60 % EU-Förderung, 29,05 % StMUV, 3,62 % Kommunale Projektpartner, 7,33 % Bayerischer Naturschutzfonds

Finanzierungsumfang: ca. 6,4 Mio €

„Auch in einem stark beeinträchtigten Gewässer kann man etwas bewirken. Wir wollten bewusst in einen Bereich gehen, wo es weh-tat, wo die Maßnahmenumsetzung schwierig ist. Wir wollen Partner suchen, Kräfte bündeln und Zusammenarbeit pflegen, um die enormen Herausforderungen bei der Umsetzung von FFH- und Wasserrahmenrichtlinie zu meistern.“

Einige Videos zum Projekt können Sie mit dem Smartphone über die QR-Codes abrufen.

Barrierefreiheits-Menü

Schriftgröße

Kontrast

Menü sichtbar

Einstellungen

Zu diesem Artikel liegen noch keine Kommentare vor.

Artikel kommentierenSchreiben Sie den ersten Kommentar.