Das Umsetzungsdesign von IP-LIFE Sandlandschaften

Abstracts

LIFE ist das einzige Förderinstrument der Europäischen Union, das ausschließlich Natur-, Umwelt und Klimaschutz adressiert. Im Rahmen des integrierten LIFE-Projektes (Atlantische) Sandlandschaften (IPSL) werden – wie auch unter anderem über den Europ ä ischen Landwirtschaftsfonds f ü r die Entwicklung des l ä ndlichen Raums (ELER) – investive Naturschutzmaßnahmen umgesetzt. Dabei ist IPSL durch ein projektspezifisches Umsetzungsdesign gekennzeichnet, wie unter anderem die Akteursbeteiligung, die Größe des Projektgebietes, die Nutzung von Hebelmitteln, das Spektrum umgesetzter Naturschutzmaßnahmen, der Serviceansatz, die Projektlaufzeit und Mittelausstattung sowie die Flexibilität. Im vorliegenden Beitrag wird das Umsetzungsdesign von IPSL auf Basis von Ergebnissen leitfadengestützter Interviews detailliert betrachtet und die Stärken und Schwächen herausgearbeitet. Die Ergebnisse deuten an, dass das Umsetzungsdesign überwiegend positiv auf die Umsetzung investiver Naturschutzmaßnahmen wirkt und Ansätze auch für die Ausgestaltung anderer Förderinstrumente liefern könnte.

Implementation design of the project IP-LIFE Sand Landscapes – lessons learned concerning public support for investment-based conservation measures

LIFE is the only European Union funding instrument that exclusively addresses wildlife, the environment, and climate protection. Within the framework of the integrated LIFE project (Atlantic) Sand Landscapes (IPSL) – as well as through the European Agricultural Fund for Rural Development (EAFRD), among others – investment-based nature conservation measures are being implemented. IPSL is characterised by a project-specific implementation design, such as stakeholder participation, the spatial scale, the use of leverage funds, the range of conservation measures implemented, the service approach, project duration and funding, and flexibility. In this paper, the case of IPSL's implementation design is considered in detail, based on the results of guided interviews, and the strengths and weaknesses are elaborated. The results indicate that the implementation design has a predominantly positive effect on the implementation of investment-based nature conservation measures and could also provide approaches for the design of other funding instruments.

- Veröffentlicht am

Eingereicht am 09.08.2023, angenommen am 26.11.2023

1 Einleitung – Hintergrund und Fragestellung

Eines der Kernanliegen der Europäischen Union (EU) ist der Schutz der Biodiversität, den sie in verschiedenen Strategien und Richtlinien festgeschrieben hat (unter anderem Biodiversitätsstrategie [Europäische Kommission 2011, 2020], FFH-Richtlinie [RI 92/43/EWG], Meeresstrategierahmenrichtlinie [RI 2008/56/EG]). Neben ordnungsrechtlichen Vorgaben sollen die Ziele dieser Strategien und Rechtsakte vor allem über finanzielle Anreize für Flächeneigentümer und -bewirtschafter erreicht werden. In der Regel finanziert die EU Umwelt- und Naturschutz durch die Integration entsprechender Ziele in existierende Fonds, zum Beispiel den Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE), den Europäischen Garantiefonds für die Landwirtschaft (EGFL) oder den Europäischen Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des ländlichen Raums (ELER) („integrated financing“) (Kettunen et al. 2017 a). Im Gegensatz dazu ist LIFE (L’Instrument Financier pour l’Environnement) das einzige EU-Förderprogramm, das ausschließlich der Finanzierung von Umwelt- und Naturschutzvorhaben dient. LIFE wurde 1992 zeitgleich mit der Veröffentlichung der FFH-Richtlinie ins Leben gerufen. Die Ziele von LIFE sind die Förderung des Übergangs zu einer nachhaltigen, kreislauforientierten, klimaneutralen Wirtschaft und die Verbesserung der Qualität der abiotischen und biotischen Ressourcen (VO 2021/783 Art. 3). Insbesondere sollen durch die Unterstützung des Natura-2000-Netzes der Verlust der biologischen Vielfalt und die Degradation von Ökosystemen gestoppt werden. Für die Förderperiode 2014 bis 2020 standen 3,5 Mrd. EUR zur Verfügung (VO 1293/2013, Art. 4), für die Förderperiode 2021 bis 2027 werden es 5,4 Mrd. EUR sein (VO 2021/783, Art. 5).

LIFE ist ein EU-weit einheitliches, zentral von der EU verwaltetes Förderprogramm. Im Gegensatz zum ELER oder EFRE werden EU-Gelder nicht dezentral über operationelle Programme der Mitgliedsstaaten oder Regionen vergeben. Die Antragsstellung erfolgt bei der EU-Kommission und die Anträge stehen in einem EU-weiten Wettbewerb um eine Förderung. Wichtigstes Auswahlkriterium ist der Nachweis eines europäischen Mehrwertes. Förderfähig sind öffentliche und private Einrichtungen sowie im EU-Recht vorgesehene spezialisierte Stellen und internationale Organisationen; natürliche Personen sind nicht förderfähig (VO 2021/783, Art. 12).

Seit 2014 werden im Rahmen von LIFE neue Projekttypen finanziert. Hierzu zählen unter anderem integrierte Projekte (IP) (Europäische Kommission 2016 a), mit denen umwelt- und klimaspezifische Unionsvorschriften wie zum Beispiel die Verwaltung des Natura-2000-Netzes umgesetzt werden sollen (VO 1293/2013, Art. 2). Laut EU-Kommission sind IPs charakterisiert durch einen großen räumlichen Bezugsraum, die Akteursbeteiligung und die Nutzung zusätzlicher Finanzierungsquellen (Hebelmittel) (ebenda). Darüber hinaus bestehen für die einzelnen Projekte große individuelle Gestaltungspielräume. Im Folgenden wird die projektspezifische Ausgestaltung als Umsetzungsdesign bezeichnet.

Bisher liegen kaum Erkenntnisse vor, wie das Umsetzungsdesign auf Ebene der einzelnen IPs ausgestaltet ist und welche Erfahrungen mit dem jeweiligen projektspezifischen Umsetzungsdesign gemacht werden. Eine Erhebung unter Projektmanagern europäischer IPs deutet an, dass diese die Ausgestaltung des Umsetzungsdesigns der eigenen Projekte überwiegend mit „zufrieden“ bis „ausgezeichnet“ im Hinblick auf die Erreichung der Projektziele bewerteten (fünfstufige Skala: 1 = schwach bis 5 = ausgezeichnet), wobei Umsetzungsdesigns einzelner Projekte nicht detailliert vorgestellt wurden (Harju-Autti et al. 2023).

Der vorliegende Beitrag betrachtet das Umsetzungsdesign des integrierten LIFE-Projektes „The exemplary implementation of the EU 2020 target with a focus on oligotrophic habitats on sand in the Atlantic region of Germany“ (kurz: „IP-LIFE Sandlandschaften“, im Folgenden IPSL). Ziele sind eine Bewertung des Umsetzungsdesigns bezüglich der Erreichung naturschutzfachlicher Ziele sowie die Formulierung sich daraus ergebender Schlussfolgerungen hinsichtlich der Optimierung von IPSL sowie Lessons Learned bezüglich der Förderung investiver Naturschutzmaßnahmen.

2 Material und Methoden

2.1 Das IP „Atlantische Sandlandschaften“

Bei IPSL (Kasten 1) handelt es sich um das erste IP, das in Deutschland im Bereich Natur und Biodiversität umgesetzt wird (Anonymous o. A).

Das Projekt verfolgt zwei Zielsetzungen (Anonymous 2015):

1) Entwicklung eines methodischen Konzepts, um die Verschlechterung des Zustands aller unter das europäische Naturschutzrecht fallenden Arten und Lebensräume in der atlantischen Region Deutschlands aufzuhalten und eine signifikante und messbare Verbesserung des Zustands zu erreichen (Ziel 1 der EU-Biodiversitätsstrategie: Aufhalten der Verschlechterung des Zustands aller unter das europäische Naturschutzrecht fallenden Arten und Lebensräume und Erreichen einer signifikanten und messbaren Verbesserung dieses Zustands, damit bis 2020 gemessen an den aktuellen Bewertungen i) 100 % mehr Lebensraumbewertungen und 50 % mehr Artenbewertungen nach Habitat-Richtlinie einen verbesserten Erhaltungszustand und ii) 50 % mehr Artenbewertungen nach Vogelschutz-Richtlinie einen stabilen oder verbesserten Zustand zeigen). Hierfür sind entsprechend des nationalen Prioritären Aktionsrahmens (PAF) Gebietskulissen, prioritäre Ziele und Maßnahmen sowie Kosten und Finanzquellen zu definieren. Das Konzept soll als Vorlage für die Konzeptentwicklung für die kontinentale und alpine Region Deutschlands dienen.

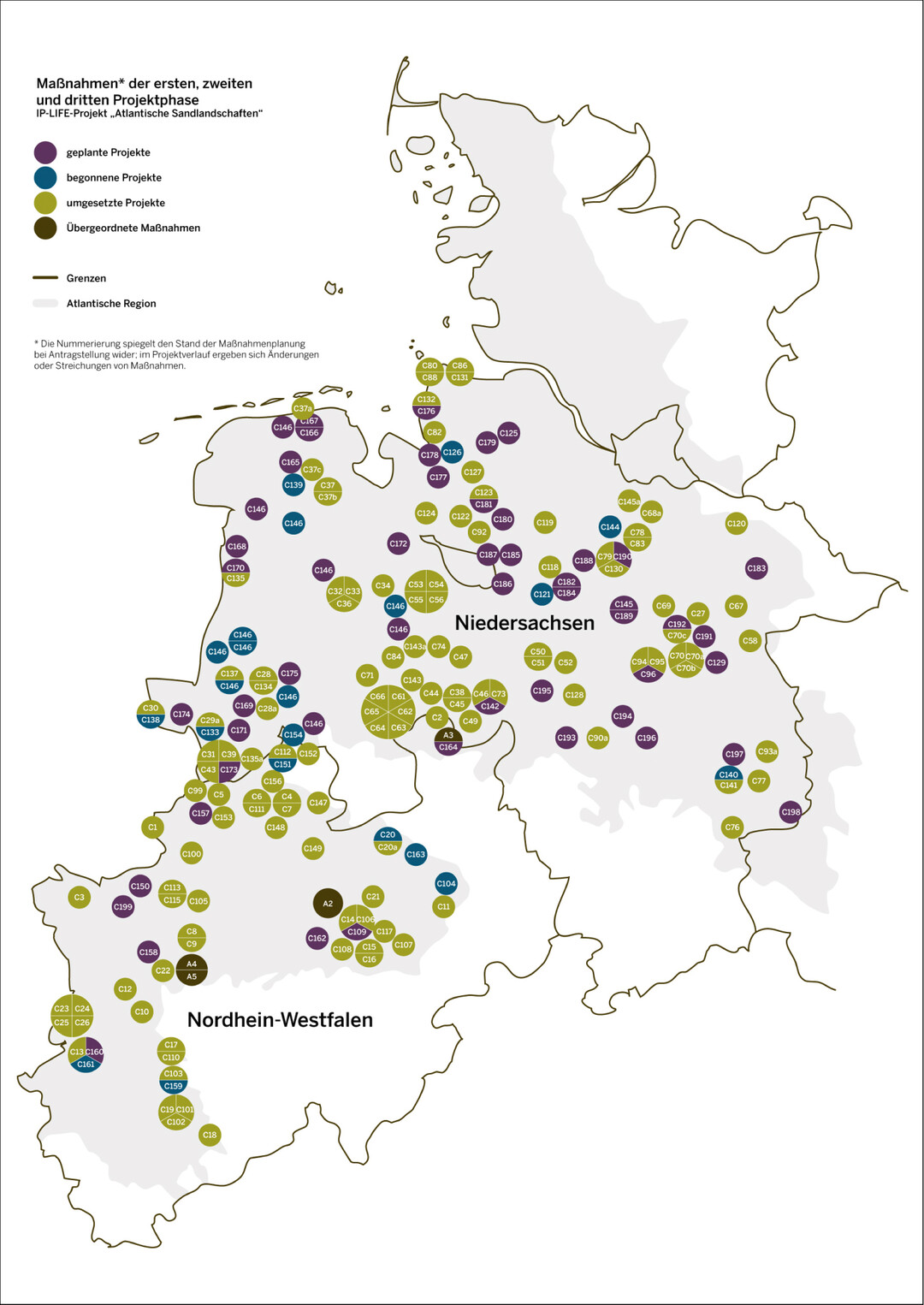

2) Umsetzung investiver Naturschutzmaßnahmen (im Folgenden als Maßnahmen bezeichnet) (Kasten 2) zur Verbesserung von Erhaltungszuständen oder Trends für 15 Lebensraumtypen (LRT) und zehn Arten (Kasten 3) der atlantischen Sandlandschaften (Anonymous 2015). Diese Maßnahmen werden in Nordrhein-Westfalen (NW) und Niedersachsen (NI) umgesetzt. Abb. 3 zeigt die Projektkulisse und die räumliche Lage der bisher umgesetzten Maßnahmen.

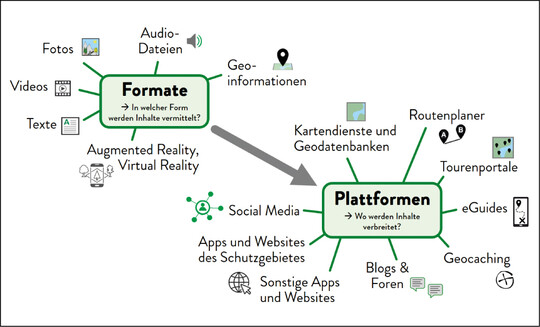

Die Öffentlichkeitsarbeit ist ein weiteres Ziel. Sie soll öffentliches Bewusstsein für den Verlust der biologischen Vielfalt schaffen und damit die Akzeptanz für die Maßnahmen erhöhen.

2.2 Methodik der Datenerhebung

Bisher wurden keine Untersuchungen durchgeführt, welche Implikationen das Design von IPs (im Allgemeinen) und IPSL (im Besonderen) für die Erreichung naturschutzfachlicher Ziele hat. Deshalb wurde ein explorativer und qualitativer Forschungsansatz gewählt. Qualitative Forschung zeichnet sich dadurch aus, dass Einzelfälle – hier IPSL und die Ausgestaltung der relevanten EU-Anforderungen (Akteursbeteiligung, großes Projektgebiet, Nutzung von Hebelmitteln) sowie weitere Aspekte des Umsetzungsdesigns – betrachtet und die Ergebnisse zu ersten Theorien verdichtet werden (Kelle & Kluge 2010, Lamnek 2010, Rosenthal 2011).

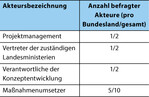

Um „die (verschiedenen) Sichtweisen und das Erleben“ der Befragten zu erfassen (Wenzler-Cremer 2007), wurden im Rahmen der durchgeführten Erhebung alle in IPSL eingebundenen Akteursgruppen befragt (Tab. 1). In den beiden Bundesländern wurden Projektmanager (PM), Vertreter der beteiligten Ministerien (MI), Verantwortliche für die Konzeptentwicklung (Ziel A) (K) sowie zehn der insgesamt 89 Maßnahmenumsetzer (MU) (Ziel B) befragt (Die Abkürzungen werden im Folgenden genutzt, um die in den Interviews gemachten Aussagen der befragten Akteursgruppe zuzuordnen). Bei den Maßnahmenumsetzern wurden solche ausgewählt, die schon mehrere oder große Maßnahmen (in Bezug auf Flächen- und/oder Finanzumfang) im Rahmen von IPSL umgesetzt haben, um erfahrene Personen zu befragen. Des Weiteren sollten möglichst unterschiedliche Institutionen (Untere Naturschutzbehörden – UNBs, biologische/ökologische Stationen, Stiftungen, Verbände) in der Stichprobe vertreten sein. Kontakte zu den Akteuren wurden vom Projektmanagement vermittelt.

Es wurden leitfadengestützte Interviews durchgeführt. Die Erkenntnisse aus einzelnen Interviews flossen als Fragestellungen in nachfolgende Interviews ein (iterativer Prozess, Offenheit der Erhebung; siehe unter anderem Rosenthal 2011). Die Interviews wurden 2021 online geführt und dauerten zwischen 22 und 75 Minuten. Die aufgezeichneten Interviews wurden transkribiert und induktiv codiert. Auf dieser Basis wurden die Antworten zu den in Kapitel 3 dargestellten Charakteristika des Umsetzungsdesigns von IPSL verdichtet. Es erfolgte somit eine qualitative Inhaltsanalyse (Kuckartz & Rädiker 2022, Nawratil & Schönhagen 2008).

Daneben erfolgte eine Dokumentenanalyse, wofür der Projektantrag (Anonymous 2015), der erste und zweite Zwischenbericht an die EU-Kommission (Anonymous 2019, 2021) sowie weitere im Rahmen des Projekts entstandene Texte wie etwa Newsletter und Projektflyer (im Wesentlichen einsehbar auf der Projekthomepage: https://www.sandlandschaften.de/de/index.html) ausgewertet wurden. Im Folgenden wird das spezifische Umsetzungsdesign von IPSL beschrieben und die damit verbundenen Stärken und Schwächen hinsichtlich der Erreichung naturschutzfachlicher Ziele werden herausgearbeitet.

3 Das Umsetzungsdesign des IP-LIFE Projekts „Atlantische Sandlandschaften“

3.1 Akteurskonstellation

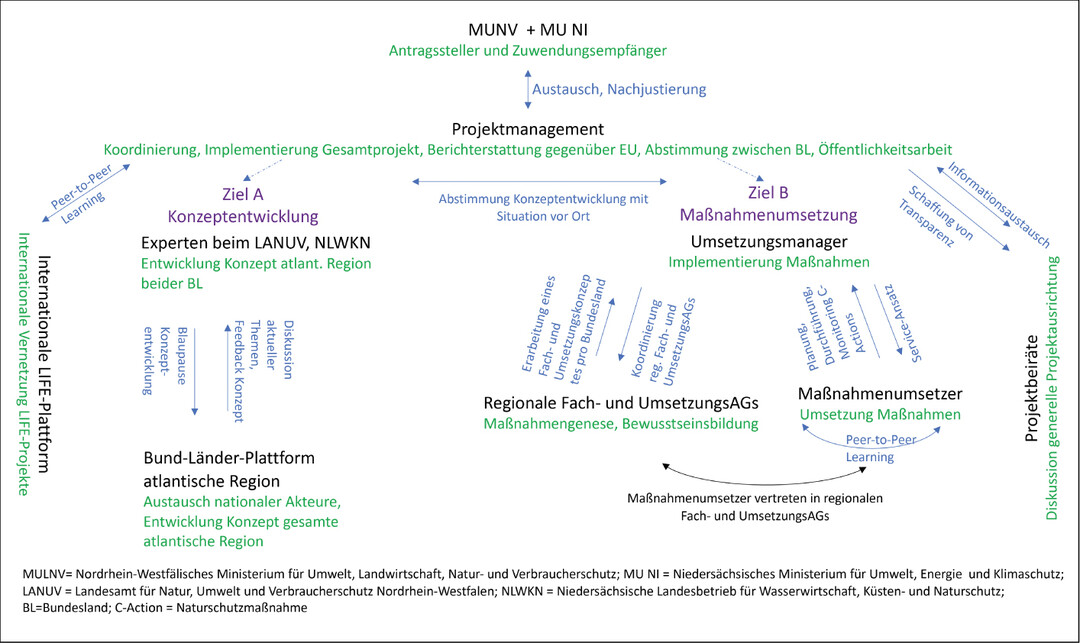

Die Akteursbeteiligung wird in der Literatur als relevanter Erfolgsfaktor von Umwelt- und Naturschutzmaßnahmen genannt (Cortina-Segarra et al. 2021, Gavin et al. 2018, Paavola et al. 2009, Primmer et al. 2015). Gleichzeitig wird LIFE als Instrument angesehen, das die Akteursbeteiligung und damit den Erfolg von Umwelt- und Naturschutzmaßnahmen stärken kann (Kettunen et al. 2017 a). In der Umsetzung von IPSL ist eine Vielzahl von Akteuren mit unterschiedlichen Aufgaben eingebunden (Abb. 1).

Antragssteller und Zuwendungsempfänger sind das Ministerium für Umwelt, Naturschutz und Verkehr des Landes Nordrhein-Westfalen (MUNV) und das Niedersächsische Ministerium für Umwelt, Energie, Bauen und Klimaschutz (MU NI). Die für LIFE zuständigen Abteilungen waren in die Projektbeantragung involviert und übernehmen gegenüber der EU-Kommission die Verantwortung für die Umsetzung und Abwicklung des Projekts. Da IPs relativ aufwendig in der Antragsstellung sind (die Antragsstellung kann jedoch von der EU gefördert werden), werden sie üblicherweise „aufgrund ihrer Größe und Eigenart (…) von Verwaltungen durchgeführt, Verbände sollen aber beteiligt werden“ (NABU 2015).

Die Gesamt-Akteurskonstellation lässt sich bezüglich Ziel A und B untergliedern (Abb. 2). Die Schnittstelle zwischen den beiden Unter-Akteurskonstellationen liegt im Wesentlichen beim Projektmanagement, was den Wissens- und Erfahrungstransfer zwischen beiden Zielsetzungen sicherstellen soll. Das Projektmanagement ist in NW bei der Bezirksregierung Münster und in NI beim Niedersächsischen Landesbetrieb für Wasserwirtschaft, Küsten- und Naturschutz (NLWKN) angesiedelt. Das Projektmanagement übernimmt die Koordinierung und Implementierung des gesamten Projekts. Zu seinen Aufgaben gehören die Organisation der Zusammenarbeit zwischen den beiden Bundesländern, die Berichterstattung und Formulierung von Anpassungsbedarfen gegenüber der EU-Kommission, die nationale und internationale Vernetzung sowie die Öffentlichkeitsarbeit.

In NI und NW ist die Umsetzung von Ziel A Aufgabe von LANUV beziehungsweise NLWKN. Sie sind für die Ermittlung der notwendigen Bedarfe wie zum Beispiel Flächengrößen zuständig, um Ziel 1 der EU-Biodiversitätsstrategie in der atlantischen Region in NW und NI zu erreichen. Die festgestellten Bedarfe werden mit dem Projektmanagement rückgekoppelt, um diese bei der Auswahl von Maßnahmen zu berücksichtigen (K, PM).

Mit IPSL wurde eine Bund-Länder-Plattform „Atlantische Region“ initiiert. In dieser stimmen sich die Vertreter (Fachbehörden und Ministerien) aller Bundesländer mit Anteilen an der atlantischen Region sowie des Bundesministeriums für Umwelt, Naturschutz, nukleare Sicherheit und Verbraucherschutz sowie des Bundesamtes für Naturschutz (BfN) miteinander ab. Die Plattform hat den Austausch und die Vernetzung der beteiligten Akteure intensiviert, wobei schon vorher ein Austausch über Bund-Länder-Arbeitsgruppen stattfand. LANUV und NLWKN führen die Konzepte der einzelnen Bundesländer in einem gemeinsamen Konzept für die atlantische Region Deutschlands zusammen. Das BfN unterstützt die Konzeptentwicklung durch F&E-Projekte (zum Beispiel durch das Projekt „Erarbeitung von Vorschlägen für Maßnahmen zur Verbesserung des Erhaltungszustandes von FFH-Lebensraumtypen und -arten“), in denen unter anderem die methodischen Grundlagen für die Quantifizierung von Verbesserungsbedarfen auf Bundesebene entwickelt werden. Auf diese Grundlagen greift IPSL zurück.

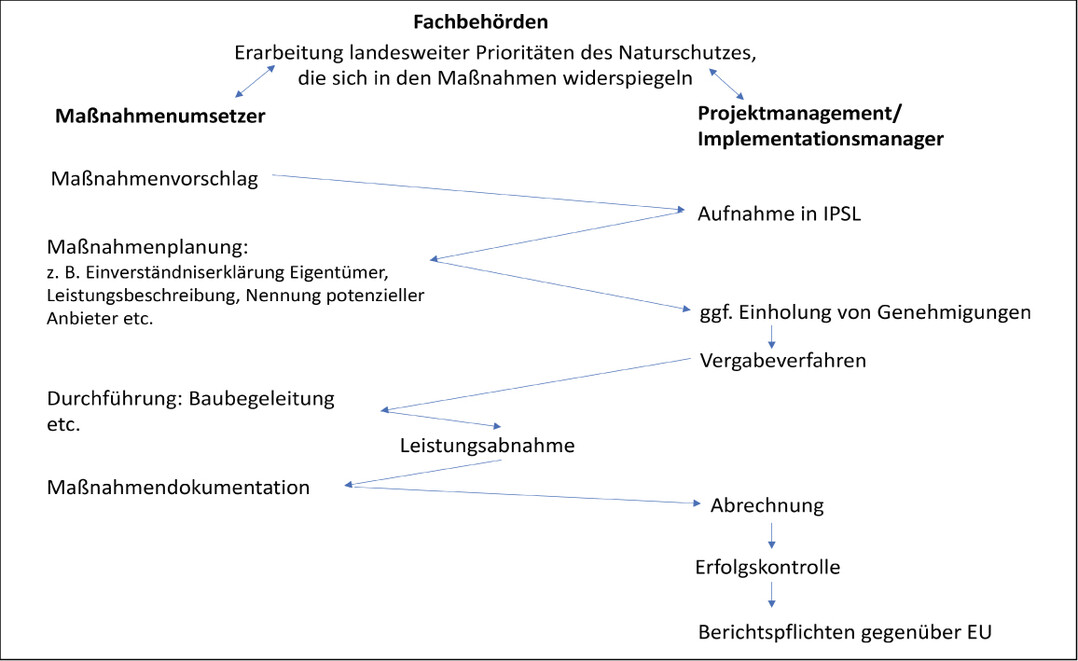

Neben der Koordinierung und Implementierung des gesamten Projekts ist das Projektmanagement für die Umsetzung von Maßnahmen (Ziel B) verantwortlich. Hierbei wird es durch sogenannte Umsetzungsmanager unterstützt, die bei der Bezirksregierung Münster beziehungsweise dem NLWKN angesiedelt sind. Die Umsetzungsmanager „unterstützen die lokalen Partner (Anmerkung: Maßnahmenumsetzer) bei Planung, Ausschreibung und Abwicklung der Vorhaben“ (PM). Im Folgenden werden Projekt- und Umsetzungsmanagement unter dem Begriff Projektmanagement zusammengefasst.

Das Projektmanagement ist für die Etablierung und Koordinierung sogenannter Fach- und Umsetzungsarbeitsgruppen verantwortlich (in NW eine pro Bezirk, also insgesamt fünf; in NI wurden die Fach- und Umsetzungsarbeitsgruppen aufgrund des hohen Zeitaufwands nach einer Startphase nicht fortgesetzt). Mitglieder der Fach- und Umsetzungsarbeitsgruppen sind das Projektmanagement, Vertreter der zuständigen Behörden (unter anderem Untere Naturschutzbehörden, Nationalparkverwaltung, Forstämter), Biologische (NW) beziehungsweise Ökologische (NI) Stationen, Verbände (Naturschutzverbände, Landvolk und andere) sowie weitere Akteure, die potenziell als Maßnahmenumsetzer aktiv werden. Diese werden vom Projektmanagement angesprochen und gemeinsame Treffen werden organisiert. Aufgabe der Fach- und Umsetzungsarbeitsgruppen ist die Erarbeitung regionaler Fach- und Umsetzungskonzepte in einem Bottom-up-Ansatz. Inhalte dieser Konzepte sind die Definition von Suchräumen, in denen Maßnahmen umgesetzt werden sollen, sowie der Vorschlag von Maßnahmen (Maßnahmengenese). Durch die regionalen Fach- und Umsetzungsarbeitsgruppen werden die örtliche Expertise eingebunden, die Akzeptanz der Maßnahmen vor Ort gesteigert und die Motivation zur Umsetzung von Maßnahmen gestärkt (PM, MU). Neben den Prioritäten der Maßnahmenumsetzer werden die vom Projektmanagement sowie vom Land und den Konzeptentwicklern (Ziel A) definierten Handlungserfordernisse und Potenziale des Arten- und Biotopschutzes eingebracht (Top-down-Ansatz). Das Projektmanagement wählt nach eingehender Prüfung die umzusetzenden Maßnahmen aus. Dabei spielen die fachliche Eignung, die Durchführbarkeit (zum Beispiel Flächenverfügbarkeit) und die Einbeziehung möglichst vieler Maßnahmenumsetzer eine Rolle.

Umgesetzt werden die Maßnahmen vor Ort von den Maßnahmenumsetzern. Diese planen und führen die Maßnahmen und das entsprechende Monitoring, also die deskriptive Erfassung einzelner Aspekte in sogenannten Monitoringblättern in der Regel drei Jahre nach Maßnahmenumsetzung und zum Projektende durch (bei Wechseln in der FFH-Bewertung oder Neuanlage von LRT-Flächen erfolgen Biotopkartierungen). Bei der Umsetzung der Maßnahmen besteht Arbeitsteilung zwischen dem Projektmanagement und den Maßnahmenumsetzern und eine enge Zusammenarbeit (Abb. 2; die Leistungsabnahme erfolgt dabei entweder durch die Maßnahmenumsetzer oder das Projektmanagement). Hemmend für die Beteiligung der Maßnahmenumsetzer wirkt deren ohnehin hohe Arbeitsbelastung, die durch die FFH-Vertragsverletzungsverfahren gegen Deutschland noch gestiegen ist (PM, MU), sowie der Umstand, dass für die Maßnahmenumsetzer keine Personalmittel vorgesehen sind (Abschnitt ).

Ein Projektbeirat begleitet die Umsetzung von Ziel B. Dieser umfasst in NW neben dem Projektmanagement das verantwortliche Ministerium, Interessenvertreter auf Landesebene wie zum Beispiel Naturschutz- und Landwirtschaftsverbände, Waldbauernverband, den Landesbetrieb Wald und Holz, die Landwirtschaftskammer NW und andere. Der Projektbeirat trifft sich circa einmal im Jahr, wobei der Informationsaustausch und die Schaffung von Transparenz und damit Akzeptanz für das Projekt im Vordergrund stehen. In Niedersachsen wird das Projekt durch eine NLWKN-interne Steuerungsgruppe begleitet, um insbesondere den regionalen und landesweiten Naturschutz innerhalb des NLWKN „zu harmonisieren“ (PM).

Die internationale LIFE-Plattform fördert die Vernetzung und den Austausch der internationalen Akteure. An Veranstaltungen der internationalen LIFE-Plattform nehmen Vertreter des Projektmanagements teil.

3.2 Projektkulisse

Integrierte LIFE-Projekte sind durch ihre Umsetzung in einer großen Projektkulisse gekennzeichnet (Europäische Kommission 2016 a). Die Projektkulisse von IPSL umfasst die atlantischen Sandlandschaften NIs und NWs.

Die Befragten (PM, MI, MU, K) betonen die Sinnhaftigkeit der großen Projektkulisse, denn „Natur hört nicht an der Kreisgrenze auf, hört nicht an der Bundeslandesgrenze auf, sondern es ist halt die Region atlantische Sandlandschaften“ (MU) und die Verbesserung des Erhaltungszustandes muss für die gesamte atlantische Region Deutschlands erreicht werden (K). Diesbezüglich wäre es sinnvoll gewesen, die anderen Bundesländer mit Anteilen an der atlantischen Region im Projekt zu berücksichtigen. Allerdings hätte dies den Abstimmungsaufwand wesentlich erhöht und das Budget für jeden Partner reduziert. Deshalb wurde entschieden, die Umsetzung in zwei Bundesländern durchzuführen und die weiteren Bundesländer über Ziel A einzubinden.

3.3 Nutzung von Hebelmitteln

Im Gegensatz zu nicht-integrierten LIFE-Projekten und anderen Förderprogrammen wird bei integrierten LIFE-Projekten die Nutzung sogenannter „Hebelmittel“ gefordert. Dabei handelt es sich um andere europäische, nationale oder private Finanzierungsquellen, die – über reine Kofinanzierungssätze hinaus – genutzt werden sollen, um die Projektziele zu erreichen. Eine freiwillige Zuweisung von ELER-Mitteln in LIFE oder Erasmus+ ermöglicht auch Art. 99 der Strategieplan-Verordnung (EU) (2021/2115). Dieser Paradigmenwechsel – in anderen Förderprogrammen ist die Nutzung solcher Hebelmittel explizit ausgeschlossen – erschließt sich erstmal nicht (MI) und stellt die beteiligten Akteure vor einige Herausforderungen. So werden neben finanziellen Mitteln aus IPSL in erster Linie weitere staatliche Förderinstrumente (zum Beispiel ELER) genutzt; Förderungen etwa von Stiftungen oder Umweltlotterien werden eher selten beantragt (MU). Als Herausforderung im Zusammenhang mit der Nutzung von Hebelmitteln wird die Doppelförderungsproblematik wahrgenommen (MU). Aus rechtlichen Gründen müssen Doppelförderungen ausgeschlossen werden, weshalb bei Nutzung mehrerer Förderinstrumente oder Finanztöpfe oft eine aufwendige Prüfung notwendig wird. Diese kann die Maßnahmenumsetzung unter Umständen verzögern (MU). Als sehr aufwendig beziehungsweise nicht darstellbar erweist sich der Nachweis, dass die Hebelmittel ohne IPSL nicht genutzt worden wären (MI, PM). Eine weitere Ursache für den hohen Aufwand bei der Identifizierung von Hebelmitteln ist, dass die Förderprogramme jeweils eigene Monitoringmethoden verwenden, die untereinander nicht oder kaum vergleichbar sind.

3.4 Verfolgung von zwei Zielen

IPSL verfolgt mit der Entwicklung eines methodischen Konzepts für die atlantische Region (Ziel A) und der Umsetzung konkreter Maßnahmen in den atlantischen Sandlandschaften der beteiligten Bundesländer (Ziel B) zwei Ziele. Dabei umfasst das Konzept alle zu berücksichtigenden LRT und Arten der atlantischen Region und beschränkt sich nicht auf die getroffene Auswahl an LRT und Arten der Sandlandschaften NIs und NWs. Gründe für die Beschränkung in Ziel B waren das begrenzte Budget, die durch Eingrenzung besser erreichbare Identifikation der Beteiligten mit dem Projekt, die hohe Flächenverfügbarkeit der Schutzgüter in der Projektkulisse, das gemeinsame Problem der Eutrophierung und das bereits vorhandene Fachwissen (PM).

Die Verknüpfung der beiden Ziele in einem Projekt kann Vorteile haben. Allerdings ist die Konzeptentwicklung unabhängig von IPSL notwendig, um die Anforderungen für die Verbesserung des Erhaltungszustandes der LRT und Arten zu ermitteln. LIFE wird als eine der wenigen Optionen genannt, diese konzeptionellen Arbeiten zu finanzieren (K). Als Hemmnis der Zusammenarbeit zwischen den Bundesländern mit Anteilen an der atlantischen Region zeigt sich, dass nur in NW und NI ein Budget für die Konzeptentwicklung vorgesehen ist. Insbesondere Bundesländer mit größeren Flächen in der atlantischen Region oder mit bereits weit fortgeschrittenen Konzepten sagten ihre Teilnahme dennoch sofort zu (K). Festzuhalten ist, dass aufgrund der FFH-Vertragsverletzungsverfahren gegen Deutschland die Notwendigkeit der Konzeptentwicklung für alle biogeografischen Regionen (atlantische, kontinentale, alpine) als paralleler Prozess relevanter wurde. Dies steigerte die Motivation der Bundesländer, die nicht direkt über IPSL gefördert sind, sich einzubringen (K).

Eine Vernetzung der Konzeptentwickler mit den Maßnahmenumsetzern in NW und NI hat begonnen, soll aber zukünftig noch intensiviert werden, sodass der Austausch zwischen den Akteuren von Ziel A und B auch direkt und nicht vor allem über das Projektmanagement stattfinden kann. Die Potenziale des gegenseitigen Lernens hinsichtlich der abgeleiteten Verbesserungsbedarfe, Flächengrößen und weitere sowie der Kenntnisse der lokalen Situationen wie zum Beispiel Flächenverfügbarkeiten und Maßnahmenakzeptanz sollen in den letzten Projektphasen stärker genutzt werden. In NW findet zusätzlich zu dem im IPSL vorgesehen Austausch eine Rückkopplung bezüglich der Inhalte des FFH-Berichts mit den lokalen Akteuren in Form sogenannter Kreisgespräche statt. Hier werden in „einem offizielleren Rahmen auch mit Ministeriumsbeteiligung, den UNBs und biologischen Stationen die Ergebnisse aus dem FFH-Bericht kreisspezifisch“ dargelegt (PM) und die speziellen Verantwortlichkeiten der Kreise für bestimmte LRT und FFH-Arten besprochen.

3.5 Spektrum der Naturschutzmaßnahmen

Innerhalb der Projektkulisse werden durch Maßnahmen 15 Lebensraumtypen (LRT) und zehn Arten adressiert (Kasten 2 und 3). Diese Beschränkung des Maßnahmenspektrums ermöglicht, die zur Verfügung stehenden finanziellen Mittel sehr zielgerichtet einzusetzen (PM, MU) und gestattet vor allem beim Projektmanagement einen Wissensaufbau. Im Zusammenhang mit der Umsetzung investiver Naturschutzmaßnahmen werden unter anderem externe Planung, Flächenerwerb oder -pacht, die Erstinstandsetzung der Flächen (zum Beispiel Anlage von Kleingewässern, Freistellung von Binnendünen) sowie Ausstattung (zum Beispiel Amphibienzäune) finanziert.

Maßnahmen werden in erster Linie auf öffentlichen Flächen oder Flächen im Eigentum der Maßnahmenumsetzer realisiert, wobei die Verfügbarkeit an diesen Flächen teils ein limitierender Faktor ist (MU). Wenige Maßnahmenumsetzer kritisierten, dass Maßnahmen, die nicht in der Kulisse liegen oder nicht die definierten LRT und Arten betreffen, nicht finanziert werden. In der Regel nutzen die Maßnahmenumsetzer verschiedene Förderprogramme und es gelingt ihnen damit, sehr unterschiedliche Maßnahmen zu realisieren. In einigen Interviews wurde kriti- siert, dass mit IPSL Folgepflegemaßnahmen kaum umsetzbar sind. Ursache hierfür sind die LIFE-Regularien, die solche Maßnahmen ausschließen. Zur Finanzierung dieser Folgemaßnahmen greifen die Maßnahmenumsetzer meist auf andere Fördermöglichkeit wie zum Beispiel die Förderrichtlinie Naturschutz (FöNa in NW) zurück, was die mit IPSL umgesetzten Instandsetzungsprojekte sinnvoll ergänzt.

3.6 Serviceansatz

In Bezug auf die Maßnahmenumsetzung ist IPSL durch einen Serviceansatz gekennzeichnet. So bietet das Projektmanagement eine zentrale Anlaufstelle, die die Maßnahmenumsetzer mit fachlicher Expertise unterstützt und entlastet. Das Projektmanagement übernimmt zum Beispiel Ausschreibungen, Vergabe, Bauabwicklung, Berichterstattung und Öffentlichkeitsarbeit. Risiken (unter anderem in Bezug auf Vergaberecht, Haftungsrisiko, Abbruch der Maßnahmenumsetzung zum Beispiel aufgrund von Altlasten) werden – im Gegensatz zum ELER, bei dem die Maßnahmenumsetzer die genannten Risiken tragen – von den Ländern getragen (MU, PM). Finanziell entlastet werden die Maßnahmenumsetzer, da von ihrer Seite keine Eigenbeteiligung und Vorfinanzierung notwendig ist (MU, PM). Nachteilig im Zusammenhang mit dem Serviceansatz wird angemerkt, dass durch die Übernahme vieler Aufgaben durch das Projektmanagement der Lerneffekt auf Seiten der Maßnahmenumsetzer hinsichtlich administrativer Abläufe gering ist (PM), wobei jedoch anzumerken ist, dass diese meist bezüglich der Umsetzung von Maßnahmen im Rahmen von anderen Förderprogrammen mit administrativen Abläufen vertraut sind.

Das Projektmanagement unterstützt die Vernetzung zwischen den Maßnahmenumsetzern zum Beispiel durch gemeinsame Besuche von Projekten und Seminarangeboten. Die Maßnahmenumsetzer greifen bei spezifischen Fragen auf das entstandene Netzerk zurück (Peer-to-Peer Learning) (MU). Positiv hervorgehoben wurde in einer Reihe von Interviews das kollegiale, vertrauensvolle Miteinander von Maßnahmenumsetzern und Projektmanagement (MU). Insgesamt kann man somit von einem Aufbau von Sozialkapital sprechen.

Ein Großteil der Verantwortung für den Projekterfolg liegt damit beim Projektmanagement. Die Befragten schätzen, dass der Serviceansatz auf Seiten des Projektmanagements höhere Kosten als bei anderen Förderinstrumenten verursacht (MI, PM, K). Der systematische Erfahrungs- und Wissensaufbau bezüglich der Maßnahmenumsetzung, insbesondere beim Projektmanagement führt zu Kosteneinsparungen, die bei einer Betrachtung über die gesamte Projektlaufzeit die mit dem Serviceansatz verbundenen Kosten überwiegen und somit aus Sicht der Befragten die Gesamteffizienz der Maßnahmenumsetzung steigern (MI, PM, MU). Vor allem die Entlastung von Eigenbeteiligung, Vorfinanzierung und Risiken erhöht die Umsetzungsbereitschaft der Maßnahmenumsetzer (MU). Der Serviceansatz wird somit vom Großteil der Befragten positiv bewertet, da die Maßnahmenumsetzung insgesamt erleichtert wird (MU, PM, MI).

3.7 Projektlaufzeit und Mittelausstattung

Die Projektlaufzeit von IPSL erstreckt sich über zehn Jahre, unterteilt in vier Projektphasen. Die lange Projektlaufzeit wird von den Befragten als positiv bewertet und für notwendig erachtet, um zum Beispiel die aufwendige Antragsstellung zu rechtfertigen (MI, MU, PM), die umfassende Akteursbeteiligung und den Serviceansatz zu etablieren und deren Vorteile nutzen zu können. Die lange Laufzeit ermöglicht Lernprozesse und deren Einspeisung in den weiteren Projektverlauf (MU, PM). Es besteht außerdem Planungssicherheit für das Projektmanagement (PM). Dennoch sind zehn Jahre nicht ausreichend, um Prozesse zu verstetigen (K, PM) und insbesondere im Hinblick auf die aufwendig etablierten Beteiligungs- und Servicestrukturen ist es unbefriedigend, dass diese nach der Projektlaufzeit nicht weitergeführt werden (K).

Die Mittelausstattung wird insofern positiv beurteilt, als dass die finanziellen Mittel als zusätzliche Mittel zu den ansonsten vorhandenen Fördermitteln für den Naturschutz in den Regionen wahrgenommen werden (MI, MU, PM). Allerdings ist das Budget in Anbetracht der verfolgten Ziele und der Größe der Projektkulisse zu gering (K). Die fehlende Bereitstellung von Personalmitteln für die Konzeptentwicklung in den nicht an IPSL beteiligten Bundesländern und für die Maßnahmenumsetzer erschwert den Prozess (K). So müssen die Maßnahmenumsetzer die Personalkosten aus anderen Fördertöpfen decken. Dies kann unter Umständen die Teilnahme an IPSL auf Seiten der Maßnahmen- umsetzer negativ beeinflussen (MU, PM) beziehungsweise die Akquise zusätzlicher Flächen zur Maßnahmenumsetzung erschweren und damit den Projekterfolg beeinträchtigen, da das Projektmanagement auf die freiwillige Mitarbeit der Maßnahmenumsetzer angewiesen ist (PM). Festzuhalten ist, dass einige Maßnahmenumsetzer wie zum Beispiel Biologische Stationen in NW zu 80 % durch die Länder finanziert werden und damit gewissermaßen indirekt die Umsetzung von Maßnahmen in IPSL (PM, MU). Zu berücksichtigen ist, dass die Einbindung weiterer Projektpartner in IPs mit hohem administrativem Aufwand verbunden ist, der erst ab einem Mindestbudget pro Projektpartner sinnvoll ist (PM). Darüber hinaus steigt mit der Anzahl der Partner der Koordinationsaufwand für das Gesamtprojekt. Es sind somit Lösungen für die Finanzierung der Personalkosten der Maßnahmenumsetzer außerhalb von LIFE zu finden beziehungsweise die Maßnahmenumsetzer von Aufgaben zu entlasten, um möglichste viele, wirkungsvolle Maßnahmen umsetzen zu können (PM).

3.8 Flexibilität

Die weitreichenden Entscheidungsbefugnisse des Projektmanagements unter anderem in Hinblick auf Mittelverwendung und Maßnahmenauswahl führen zu einer hohen Flexibilität (PM, MU, MI). Das Projektmanagement kann relativ schnell und mit wenig Bürokratie über die Umsetzung von Maßnahmen entscheiden. Dies ist unter anderem bei unvorhergesehenen Maßnahmen relevant (zum Beispiel der Gefahr des Austrocknens eines Teichs nach einem Dammbruch), deren Umsetzung zur Sicherung von LRT und Arten kurzfristig notwendig ist (MU). Hier bietet IPSL als ein Art „Feuerwehr-Topf“ große Vorteile. Positiv bewertet wird die Möglichkeit, Umsetzungsfristen (zum Beispiel aufgrund ungünstiger Witterungsbedingungen) relativ formlos, ohne aufwendige Prüfungen und Änderungsanträge in Absprache mit dem Projektmanagement zu verschieben (MU). Die Flexibilität ermöglicht es des Weiteren, gewonnene Erkenntnisse (Lernprozesse) zur Nachjustierung von Abläufen und Inhalten im weiteren Projektverlauf umgehend zu nutzen (MU, PM). Insgesamt trägt die IPSL inhärente Flexibilität und die daraus resultierende Schnelligkeit verbunden mit geringem bürokratischem Aufwand dazu bei, die Effektivität und Effizienz der Maßnahmenumsetzung zu erhöhen.

Die Flexibilität ist in den LIFE-Regularien angelegt. So ist eine Verschiebung von bis zu 20 % der finanziellen Mittel zwischen den Kostengruppen ohne Änderungsantrag möglich (Europäische Kommission 2016 b). Da die Zieldefinition auf Ebene der atlantischen Sandlandschaften stattfindet (zum Beispiel Aufwertung des LRT xy) können weitere Maßnahmen im Projektverlauf in die jeweils neuen Projektphasen aufgenommen werden.

Im Folgenden werden die aus den Interviews gewonnenen Erkenntnisse aus Sicht der Autoren zusammenfassend bewertet und Lessons Learned bezüglich der Förderung investiver Naturschutzmaßnahmen formuliert.

4 Zusammenfassende Bewertung des Umsetzungsdesigns von IPSL und Lessons Learned bezüglich der Förderung investiver Naturschutzmaßnahmen

Die Charakteristika des Umsetzungsdesigns von IPSL, die sich einerseits aus den Anforderungen der EU-Kommission (Akteursbeteiligung, großes Projektgebiet, Nutzung von Hebelmitteln) und andererseits aus der projektspezifischen Ausgestaltung ergeben, wurden in den geführten Interviews überwiegend als Stärke angesehen. Die Stärken ergeben sich im Wesentlichen durch den Aufbau von Sozialkapital, die realisierten Lern- effekte, Capacity Building, die Entlastung der Maßnahmenumsetzer durch den etablierten Serviceansatz und die gegebene Flexibilität.

Diese Stärken sind eine Folge bestimmter Aspekte des Umsetzungsdesigns (Abb. 4). So ermöglichen zum Beispiel die Größe des Projektgebiets, der Fokus auf ausgewählte LRT und Arten, die intensive Akteursbeteiligung, der Serviceansatz und die lange Projektlaufzeit die Realisierung von Lerneffekten, insbesondere beim Projektmanagement (zum Beispiel hinsichtlich realistischer Angebotspreise für durchzuführende Maßnahmen). Vor diesem Hintergrund wäre generell eine stärkere personelle und technische Vernetzung innerhalb der Administration auch mit anderen Förderprogrammen wünschenswert. Die zeitliche Begrenzung von IPSL, die sich aus dem Projektcharakter ergibt, bedingt den Nachteil, dass die Weiternutzung der aufgebauten Strukturen (Netzwerk- und Beteiligungsstrukturen) und des gewonnenen Wissens nicht gesichert ist. Es wird angeregt, diese Strukturen sowohl über Bundesländergrenzen hinweg als auch über die Projektlaufzeit hinaus zu erhalten und weiterzuentwickeln. In diese Weiterentwicklung sollten weitere Maßnahmenumsetzer (zum Beispiel kontinentale Region, erweitertes Spektrum an LRT und Arten) und administrative Ebenen (zum Beispiel ELER-Förderung, das heißt Vernetzung der Förderprogramme) einbezogen werden.

Die aufwendige Akteurskonstellation in IPSL, insbesondere im Hinblick auf Ziel B, scheint ein wesentlicher Erfolgsfaktor zu sein (Kettunen et al. 2017 b), der die Effektivität und Effizienz des Gesamtprojekts positiv beeinflusst. Die Akteursbeteiligung ermöglicht es, Kenntnisse der lokalen Situation einzubinden, um notwendige und zielgerichtete Maßnahmen umzusetzen und stärkt die Akzeptanz der Maßnahmenumsetzung vor Ort. Hierfür sind der gegenseitige Austausch – hinsichtlich landes- oder bundesweiter Prioritäten und regionaler wie lokaler Gegebenheiten und Möglichkeiten – beziehungsweise partnerschaftliche Kommunikationsstrukturen aufzubauen. Dadurch können die Umsetzung von NATURA 2000 insgesamt unterstützt und positive Wirkungen hinsichtlich weiterer Politikinstrumente wie zum Beispiel dem Aktionsprogramm naturbasierter Klimaschutz entfaltet werden.

Die Abstimmung der Vielzahl an Akteuren bedingt einen nennenswerten Aufwand. Dieser steht nach dem Aufbau der Kommunikationsstrukturen in einem positiven Verhältnis zu den erzielten Ergebnissen (siehe auch Harju-Autti et al. 2023). Dies gilt vor allem für Projekte mit langer Laufzeit, großer Förderkulisse und einer Vielzahl an Maßnahmen und Akteuren.

Lerneffekte bei den Maßnahmenumsetzern werden zusätzlich durch die Vernetzung untereinander und den entstehenden Peer-to-Peer-Learning-Ansatz hervorgerufen. Eine Nachjustierung von Maßnahmen (adaptives Management) im Projektverlauf wird durch die gegebene Flexibilität ermöglicht. Durch schnelle Absprache zwischen Maßnahmenumsetzern und Projektmanagement, weitreichende Entscheidungsbefugnisse und schlanke Entscheidungsstrukturen auf Ebene des Projektmanagements fungiert IPSL zum Teil als „Feuerwehr-Topf“. Ein dauerhafter, flexibler sowie schneller „Feuerwehr-Topf“ könnte auch in anderen Regionen die Effizienz des Naturschutzes verbessern.

Bei den im Rahmen von IPSL umgesetzten Maßnahmen handelt es sich in erster Linie um investive Naturschutzmaßnahmen. In den allermeisten Fällen sind Folgemaßnahmen zur Pflege der Flächen notwendig, die durch IPSL erstmals instand gesetzt wurden. Diese werden über andere Instrumente gefördert. Daher ist eine enge Verzahnung der Förderprogramme auf allen Ebenen – von der Programmierung, Administration bis zur Maßnahmenumsetzung – notwendig.

Als Schwäche ist das in Anbetracht der Ziele und der großen Projektkulisse von IPSL begrenzte Budget zu bewerten. Die fehlenden Personalmittel für die Maßnahmenumsetzer und Konzeptentwickler in nicht direkt in IPSL eingebundenen Bundesländern sind eine weitere Schwäche, wobei darauf hinzuweisen ist, dass die Einbindung weiterer Projektpartner unter den aktuellen LIFE-Regularien mit einem hohen administrativen Aufwand verbunden ist. Mit einem größeren Budget könnten insgesamt Effektivitätsgewinne verbunden sein. Die aufgebaute Akteurskonstellation und die gewonnenen Lerneffekte könnten intensiver genutzt und dadurch beide von IPSL verfolgten Zielsetzungen besser adressiert werden.

Die Nutzung von Hebelmitteln ist wünschenswert, um zusätzliche Finanzmittel für den Naturschutz zu akquirieren. Allerdings legen die Ergebnisse der durchgeführten Interviews nahe, dass die Identifizierung von möglichen Hebelmitteln (Kettunen et al. 2017 a), die Prüfung der Doppelförderung, die Zuordnung zu IPSL und der Nachweis von Hebelmitteln als Bewertungsmaßstab für den Erfolg von integrierten LIFE-Projekten Probleme und zusätzlichen administrativen Aufwand hervorrufen und der Ansatz überdacht und überarbeitet werden sollte. Eine stärkere Vernetzung von Fördertöpfen erscheint allerdings sinnvoll und betrifft die strategische, administrative und operative Ebene der verschiedenen Fördertöpfe.

Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass die überwiegend positiv wirkenden Charakteristika von IPSL Ansätze für andere Förderinstrumente liefern können und bei den Planungen etwa für die Implementierung der Nature Restoration Regulation (Europäische Kommission 2022) in Deutschland oder das Aktionsprogramm natürlicher Klimaschutz (BMUV 2022) bedacht werden sollten. Die zum Beispiel in Irland mit Landwirten gesammelten positiven Erfahrungen zur Stärkung von Akteursbeteiligung und Flexibilität sowie die Etablierung eines Serviceansatzes, der in den ELER der neuen GAP-Förderperiode ab 2023 Eingang findet, können weitere interessante Ansätze liefern, um die Effizienz und Effektivität der Umsetzung investiver Naturschutzmaßnahmen zukünftig zu optimieren (Moran et al. 2021).

Festzuhalten ist, dass bisher wenige Erkenntnisse bezüglich der Ausgestaltung integrierter LIFE-Projekte existieren (siehe auch Harju-Autti et al. 2023). Der vorliegende Beitrag basiert daher auf einer Erhebung mit stark explorativem Charakter. Die gezogenen Schlüsse sind als Hypothesen anzusehen, die in weiteren Erhebungen überprüft werden sollten. Im vorliegenden Beitrag wurde IPSL als ein Beispiel für die Umsetzung integrierter LIFE-Projekte betrachtet, das Umsetzungsdesign anderer IPs kann sich hiervon wesentlich unterscheiden. Die Erhebungsergebnisse erlauben daher nur wenige Rückschlüsse auf den Effekt der LIFE-Regularien – mit Ausnahme kritischer Anmerkungen bezüglich administrativer Anforderungen zum Beispiel im Zusammenhang mit dem Nachweis von Hebelmitteln. Allerdings geben sie Anregungen bezüglich der Ausgestaltung weiterer IPs oder anderer Förderprogramme.

Literatur

Aus Umfangsgründen steht das ausführliche Literaturverzeichnis unter Webcode NuL2231 zur Verfügung.

Fazit für die Praxis

- Die Ausgestaltung des Umsetzungsdesigns von IPSL wird von den Beteiligten als überwiegend positiv bewertet.

- Das Umsetzungsdesign von IPSL führt zum Aufbau von Sozialkapital, zur Realisierung von Lerneffekten und zum Capacity Building. Der etablierte Serviceansatz und die gegebene Flexibilität entlasten die Maßnahmenumsetzer.

- Die aufwendige Akteurskonstellation scheint insbesondere im Hinblick auf die Umsetzung investiver Maßnahmen ein wesentlicher Erfolgsfaktor zu sein. Sie ermöglicht die Einbindung von Kenntnissen der lokalen Situation und stärkt die Akzeptanz der Maßnahmenumsetzung vor Ort.

- Lerneffekte bei den Maßnahmenumsetzern werden zusätzlich durch die Vernetzung untereinander und den entstehenden Peer-to-Peer-Learning-Ansatz hervorgerufen.

- Adaptives Management ermöglicht die Berücksichtigung gesammelter Erfahrungen im weiteren Projektverlauf.

- Durch schnelle Absprache zwischen Maßnahmenumsetzern und Projektmanagement, weitreichenden Entscheidungsbefugnissen und schlanken &hel

Barrierefreiheits-Menü

Schriftgröße

Kontrast

Menü sichtbar

Einstellungen

Zu diesem Artikel liegen noch keine Kommentare vor.

Artikel kommentierenSchreiben Sie den ersten Kommentar.