Erfolgreiche Reaktivierung eines Mittelwaldes im niedersächsischen Bergland

Abstracts

Im Mittelwald Liebenburg bei Salzgitter in Niedersachsen wird seit 35 Jahren eines der deutschlandweit größten Vorhaben zur Reaktivierung der traditionellen Mittelwaldnutzung unter heutigen ökonomischen und technischen Rahmenbedingungen durchgeführt. Dieser Beitrag zeigt auf, wie sich Artenvielfalt, Vegetation und Waldstruktur dieses Mittelwaldes im Vergleich zu einem benachbarten Hochwaldkomplex erhalten und entwickelt haben. Darauf aufbauend werden die Rahmenbedingungen diskutiert, unter denen eine naturschutzorientierte Mittelwaldbewirtschaftung heute erfolgreich sein kann.

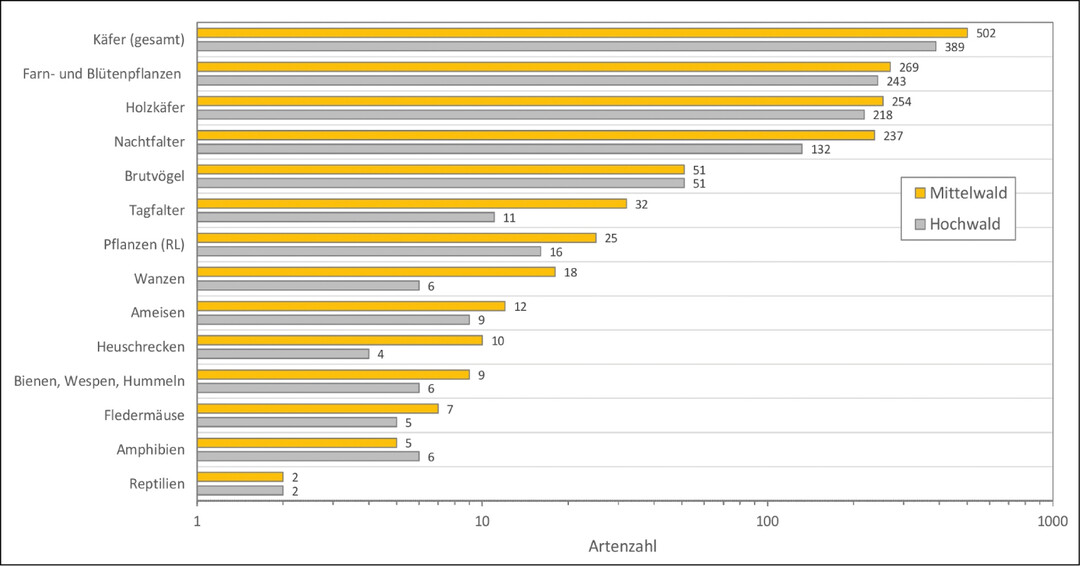

Das Projektgebiet mit seinen standörtlichen Ausgangsbedingungen und seiner jahrhundertelangen Geschichte der Mittelwaldbewirtschaftung hat sich für deren Reaktivierung als sehr geeignet erwiesen. Es wurde an eine Habitatkontinuität angeknüpft und die Vorkommen mittelwaldtypischer Tier- und Pflanzenarten konnten erfolgreich erhalten und gefördert werden. Der Vergleich der Artvorkommen im Mittel- und Hochwald zeigt, dass der Artenreichtum insgesamt und vor allem die Anzahl exklusiver Arten im Mittelwald deutlich höher sind. Insgesamt dokumentieren die Untersuchungen der Tier- und Pflanzenvorkommen nach dem initialen Reaktivierungszyklus eine hohe und für Mittelwälder typische Biodiversität. Der turnusmäßige Einschlag der Hauschicht bewirkt ein kleinflächiges Nebeneinander unterschiedlicher Sukzessionsstadien und damit verbunden unterschiedliche kleinklimatische Verhältnisse. Diese Lebensräume fehlen im geschlossenen Hochwald. Es wird deutlich, dass eine aktive Mittelwaldbewirtschaftung sehr gut geeignet ist, den günstigen Erhaltungszustand von Waldlabkraut-Eichen-Hainbuchenwäldern und damit des FFH-Lebensraumtyps 9170 dauerhaft wiederherzustellen und zu sichern.

Successful restoration of a coppice-with-standards forest in northwest Germany – species diversity, vegetation, and forest structure

In the Liebenburg forest district near Salzgitter in Lower Saxony, one of Germany’s largest projects for restoring traditional coppice-with-standards forest management under today’s economic and technical conditions has been underway for 35 years. This paper shows how species diversity, vegetation, and forest structure of this ancient coppice-with-standards woodland have been conserved and developed in comparison to a neighbouring site under high forest management. Based on this, the framework conditions are discussed under which conservation-oriented coppice-with-standards forest management can be successful today.

Due to the natural site conditions and its centuries-long history of coppice-with-standards forest management, the study area has proven to be very suitable for reactivating this management technique. Ecological continuity had not been disrupted and the occurrences of animal and plant species typical for coppice-with-standards woodlands were successfully conserved and supported. The comparison of species’ occurrences in the coppice-with-standards and high forest stands shows that the overall species richness and especially the number of exclusive species are significantly higher in the coppice-with-standards stand. Overall, the evaluation of animal and plant occurrences after the initial reactivation cycle documents a rich biodiversity that is typical for coppice-with-standards woodlands. The rotational felling of the underwood causes a small-scale coexistence of different succession stages and thus different microclimatic conditions. These habitats are missing in closed high forests. It becomes clear that active coppice-with-standards forest management is very well suited to permanently restore and secure the favourable conservation status of Galio-Carpinetum oak-hornbeam forests and thus EU Habitats Directive habitat type 9170.

- Veröffentlicht am

1 Einleitung

Die Bedeutung von historischen Waldnutzungsformen für die Entstehung und Erhaltung einer schutzbedürftigen Biodiversität wird in Wissenschaft und Praxis zunehmend erkannt. Waren Mittel-, Nieder- und Hutewälder in der Kulturlandschaft Mitteleuropas einst weit verbreitet, so sind gegenwärtig nur noch wenige Reliktbestände erhalten. Dabei werden in den meisten Fällen die Nutzungsformen, die zu ihrer Entstehung geführt haben, nicht mehr ausgeübt. Daher sind zeitgemäße Bewirtschaftungs- und Pflegekonzepte unabdingbar, um die für viele Tier- und Pflanzenarten essenzielle Habitatkontinuität in diesen meist arten- und strukturreichen Lebensräumen zu sichern (Buckley 2020, Dolek et al. 2018, Mölder et al. 2019, Schröder 2009, Strubelt et al. 2019, Vollmuth 2021, Weiß et al. 2021). Am Beispiel eines vor über 30 Jahren reaktivierten Mittelwaldes bei Liebenburg im niedersächsischen Bergland zeigt dieser Beitrag auf, wie sich seine Artenvielfalt, Vegetation und Waldstruktur im Vergleich zu einem benachbarten Hochwaldkomplex erhalten und entwickelt haben. Darauf aufbauend werden die heutigen Rahmenbedingungen diskutiert, unter denen eine naturschutzorientierte Mittelwaldbewirtschaftung erfolgreich sein kann.

Ein traditionell bewirtschafteter Mittelwald ist zweischichtig aufgebaut und besteht aus einem locker-lichten Oberholz und einer Hauschicht (Unterholz) aus Stockausschlägen. Gayer (1878) spricht auch von einer Verbindung des Niederwaldes mit einem modifizierten Plenterwald im Oberholz. Der gesamte Hiebszug ist in einzelne Schläge aufgeteilt, die zumeist kleiner als 2 ha sind und jeweils einem Nutzungszyklus von 20–30 Jahren unterliegen. Dabei wird die Hauschicht des jeweiligen Schlages bis auf wenige sogenannte Lassreitel, die das zukünftige Oberholz bilden sollen, vollständig geerntet. Nach Bedarf und Verfügbarkeit werden auch einzelne Stämme aus dem Oberholz entnommen. Dementsprechend ist der Mittelwald eine multifunktionale Betriebsart, die verschiedenste Ansprüche von der Brennholzgewinnung über die Bauholzerzeugung bis hin zur Waldweide erfüllt (Cotta 1832, Groß & Konold 2010, Vollmuth 2021). Dadurch entsteht ein kleinräumiges Mosaik unterschiedlicher Sukzessionsstadien auf engem Raum, die sich durch ein verschiedenartiges Licht- und Wärmeangebot in Bodennähe auszeichnen. Typische Baumarten des Oberholzes sind Stiel- und Trauben-Eiche; das Unterholz wird von ausschlagfähigen Baumarten wie der Hainbuche, der Winter- oder Sommer-Linde und zahlreichen Straucharten gebildet; hier sind etwa Feld-Ahorn, Weißdorn und Hasel zu nennen. In den ersten Jahren nach einer Hauung bildet sich eine dichte, artenreiche Krautschicht aus, die sich mit abermals dichter werdender Hauschicht und entsprechend abnehmendem Lichtangebot wieder ausdünnt (Regierung von Mittelfranken 2015, Strubelt et al. 2019, Vollmuth 2021, Zacharias 1996).

Im Hinblick auf die lange Habitatkontinuität von Mittelwäldern sind aktuelle dendrochronologische Untersuchungen bedeutsam, bei denen für Mittelwald-Oberständer typische Wachstumsmuster in Hölzern historischer Bauwerke und aus archäologischen Ausgrabungen ausgewertet wurden. Die Forschungsergebnisse zeigen, dass die Mittelwaldwirtschaft wesentlich älter ist, als aufgrund von Archivalien (vergleiche Schubert 1996, Vandekerkhove et al. 2016 a, Vollmuth 2021) bisher vermutet wurde: Entsprechende Wachstumsmuster konnten für Süddeutschland und Nordostfrankreich bis zurück in das erste Jahrtausend nach Chr. nachgewiesen werden (Muigg et al. 2020).

Zahlreiche Untersuchungen belegen die große Bedeutung von strukturreichen Mittelwäldern für licht- und wärmeliebende, aber auch alt- und totholzbewohnende Arten. Hier sind vor allem die Gruppen der Schmetterlinge, Stechimmen, Ameisen, Spinnen, Reptilien, Singvögel und Gefäßpflanzen, aber auch Spechte, totholzbewohnende Käfer, Moose und Flechten zu nennen (Dolek et al. 2009, 2018, Schröder 2009, Strubelt et al. 2019, Vandekerkhove et al. 2016 b, Vymazalová et al. 2021). Die heutige Seltenheit und Gefährdung vieler dieser Arten kann auch auf den Rückgang dieser einst flächenmäßig sehr bedeutenden Bewirtschaftungsform in den letzten 200 Jahren zurückgeführt werden (Becker et al. 2017, Schröder 2009). Veränderte ökonomische Rahmenbedingungen und forstliche Lehrmeinungen führten zur Umwandlung der meisten Mittelwälder in Hochwaldbestände (Literaturübersicht in Vollmuth 2021). Deren Mittelwaldvergangenheit ist jedoch auch nach Jahrzehnten nicht nur am breitkronigen Habitus der Bäume aus dem früheren Oberholz, sondern auch in der Krautschicht sowie in der Zusammensetzung der Gehölzarten noch erkennbar. In Gemeinde-, Kommunal- und kleinen Privatwäldern hielt sich die Mittelwaldbewirtschaftung zwar länger als im Staatswald, spätestens nach dem Zweiten Weltkrieg wurde sie aber auch hier unbedeutend (Vollmuth 2021).

Unter den heutigen wirtschaftlichen Rahmenbedingungen ist die Mittelwaldwirtschaft kaum kostendeckend zu betreiben und insbesondere auf guten Standorten dem Hochwaldbetrieb betriebswirtschaftlich deutlich unterlegen (Albert und Ammer 2012, Hochbichler 2008). Deshalb erfolgen ihre Fortführung und Wiederbelebung aus naturschutzfachlichen und gesellschaftlich-kulturhistorischen Gründen (Schröder 2009), wobei eine finanzielle Förderung über Programme des Vertragsnaturschutzes zielführend ist (Demant et al. 2020, STMUV und STMELF 2021). Deutschlandweit werden noch rund 46.000 ha und damit 0,4 % der Holzbodenfläche als Mittelwald bewirtschaftet oder weisen Strukturen zurückliegender Mittelwaldbewirtschaftung auf (Thünen-Institut 2014), ein Verbreitungsschwerpunkt liegt in Franken und dort in seit Langem genossenschaftlich genutzen Wäldern (Bärnthol 2003). In Niedersachsen beläuft sich die Fläche von Beständen mit Mittelwaldstrukturen auf knapp 800 ha und damit 0,1 % der Holzbodenfläche (Thünen-Institut 2014). Etwa 200 ha davon befinden sich als aktiv bewirtschafteter Mittelwald (Abb. 1) im Bereich des Salzgitter-Höhenzuges im nördlichen Harzvorland (Knolle et al. 2021).

In den Genossenschaftsforsten des Salzgitter-Höhenzuges bei Liebenburg im Landkreis Goslar wurde eine typische Mittelwaldbewirtschaftung bis in die 1950er-Jahre und damit für Norddeutschland ausgesprochen lange praktiziert. 1964 und 1973 verkauften die Forstgenossenschaften Heißum und Dörnten ihre Waldbestände mit Mittelwaldtradition an das Land Niedersachsen – zuvor war allerdings ein Großteil der Altbäume eingeschlagen worden, insbesondere Eichen. Im nun landeseigenen „Mittelwald Liebenburg“ wurde 1986 die Mittelwaldwirtschaft auf zunächst 15 ha und ab 1989 auf über 200 ha wieder aufgenommen (Brand 1997, Geb et al. 2004). Das Ziel ist die Wiederherstellung und Erhaltung eines historischen Mittelwaldkomplexes durch die Wiederaufnahme der traditionellen Bewirtschaftung unter heutigen ökonomischen und technischen Rahmenbedingungen und unter Beachtung veränderter Umweltbedingungen. Diese Mittelwald-Reaktivierung wird seit 2002 von der Nordwestdeutschen Forstlichen Versuchsanstalt wissenschaftlich begleitet. Forschungsergebnisse zu Artenvielfalt, Vegetation und Waldstruktur dieses reaktivierten Mittelwaldes stehen im Zentrum des vorliegenden Beitrags und werden mit einem benachbarten Hochwald verglichen.

2 Material und Methoden

2.1 Untersuchungsgebiet

Das Untersuchungsgebiet befindet sich im Naturraum Innerste-Bergland, der den Salzgitter-Höhenzug einschließt (Knolle et al. 2021). Der untersuchte Mittelwald-Hiebszug, einer von insgesamt vier Hiebszügen im Mittelwald Liebenburg, hat eine Größe von 74 ha und liegt südöstlich der Ortschaft Heißum in einem größeren Waldkomplex. Die Fläche steigt von 210 m Höhe ü. NN im Westen auf 280 m ü. NN im Osten an. Als Vergleichsfläche wurde ein 81 ha großer Hochwaldkomplex nordwestlich der Ortschaft Liebenburg in demselben Naturraum ausgewählt. Das Gebiet umfasst die Kuppen des Lewer Berges mit einer Höhe von 227 m ü. NN und fällt nach Westen und Osten bis auf 135 m ü. NN ab (Abb. 2).

Mittelwald und Hochwald-Vergleichsfläche liegen im Landschaftsschutzgebiet „Salzgitterscher Höhenzug“ (LSG GS 040), mit dem das FFH-Gebiet Nr. 122 „Salzgitterscher Höhenzug (Südteil)“ rechtlich gesichert ist. Ein besonderer Schutzzweck ist die Erhaltung oder Wiederherstellung eines günstigen Erhaltungszustandes von wärmeliebenden Eichen-Hainbuchenwäldern (FFH-LRT 9170, Labkraut-Eichen-Hainbuchenwälder). Dies soll insbesondere durch die kulturhistorische Mittelwaldbewirtschaftung geschehen, in deren Rahmen alle entsprechenden Maßnahmen freigestellt sind (Landkreis Goslar 2018, Knolle et al. 2021). Der gesamte Mittelwald Liebenburg ist als Kulturhistorischer Wirtschaftswald zudem Bestandteil des LÖWE-Waldschutzgebietskonzepts der Niedersächsischen Landesforsten (Niedersächsische Landesforsten 2018).

2.2 Standortbedingungen

In beiden Teilgebieten wechseln aus Plänerkalken (Obere Kreidezeit, Cenomanium und Turonium) hervorgegangene flachgründige Kalksteinverwitterungsböden in Form von Rendzinen und Pararendzinen mit tiefgründigeren verwitterten Kolluvien sowie Braunerden und Parabraunerden ab. Die Nährstoffversorgung befindet sich in beiden Flächen relativ einheitlich im eutrophen Bereich, kleinflächig kommen gut mesotrophe Standorte vor. Die Wasserversorgung der Böden ist überwiegend frisch bis mäßig frisch. Nur in Kuppenbereichen und an steil abfallenden Hängen insbesondere im Hochwald kommen auch mäßig sommertrockene bis trockene Standorte vor (LBEG 2022).

2.3 Heutige Bestockung und historische Nutzung

Nach der Forsteinrichtung mit dem Stichjahr 2020 weisen die Bestände des untersuchten Hiebszuges eine typische Mittelwaldstruktur auf. Wichtigste Baumarten des Hauptbestandes sind Esche und Hainbuche, gefolgt von Berg-Ahorn, Rotbuche und Feld-Ahorn. Die ursprünglich dominierende Stiel-Eiche ist nach stärkerer Nutzung in den 1960/70er-Jahren nur noch mit geringen Anteilen im Oberholz vorhanden. Eichen und Buchen erreichen im Oberholz ein Alter von 170 Jahren. Je nach dem Zeitpunkt des letzten Eingriffs fehlt entweder ein Unterwuchs oder es haben sich unterschiedlich weit fortgeschrittene Dickungsstadien aus Sträuchern, Stockausschlag und Verjüngung insbesondere der Hainbuche sowie der Edellaubhölzer entwickelt. Auf der Vergleichsfläche im Hochwald Lewer Berg stocken überwiegend Buchenalthölzer mit beigemischten Eschen sowie vereinzelt Berg-Ahorn, das Alter des Hauptbestandes bewegt sich zwischen 100 und 160 Jahren. Abzugrenzen von diesem vorherrschenden Waldtyp sind wenige flachgründige Kuppenstandorte, wo ähnliche Strukturen und Baumartenmischungen wie im Mittelwald zu finden sind.

Sowohl der Mittelwald als auch die Vergleichsfläche mit Ausnahme ihres südlichen Zipfels sind historisch alte Waldstandorte mit einer mindestens 200-jährigen Waldtradition (LBEG 2022). Für den Mittelwald Liebenburg ist diese durch Ämterkarten bis ins 17. Jahrhundert belegt (vergleiche Ohainski 2014), wahrscheinlich jedoch deutlich älter. Zacharias (1996) nimmt an, dass die Wälder des Salzgitter-Höhenzugs kaum für eine ackerbauliche Nutzung geeignet waren und daher immer bewaldet blieben. Dies gilt auch für die Vergleichsfläche am Lewer Berg. Allerdings ist anzunehmen, dass dessen Südteil um die Anlage der Liebenburg im Mittelalter einen offenen Charakter aufwies. Forstordnungen des 16. Jahrhunderts lassen auf eine geordnete Mittelwaldwirtschaft im Gebiet schließen, die auch eine Beweidung der Schläge mit Vieh umfasste (Grünewald 1958). Als Landeseigentum wurden die Waldbestände am Lewer Berg wahrscheinlich sehr früh in einen Hochwald überführt, der heute keine Mittelwaldstrukturen erkennen lässt. In den bis ins Mittelalter zurückreichenden Genossenschaftswäldern hielt sich die Mittelwaldbewirtschaftung dagegen bis ins 20. Jahrhundert hinein, wobei auch schon im 19. Jahrhundert einzelne Bestände in Hochwälder überführt wurden (Beling 1873, Grünewald 1958).

2.4 Waldbauliche Behandlung

Die Bewirtschaftung des in 20 Jahresschläge eingeteilten Hiebszugs (Abb. 3) orientiert sich am Leitbild einer typischen Mittelwaldbewirtschaftung mit mittlerem Oberholzanteil (100-200 Vorratsfestmeter pro Hektar gem. Arbeitskreis forstliche Landespflege 1987). Für das Oberholz werden ein Bestockungsgrad von 0,4 sowie starke Bäume und eine Erhöhung des Eichenanteils angestrebt (Geb 2004). Ausgehend von dauerhaften Erschließungslinien wird die Hauschicht mit Harvestern maschinell geerntet (Meyer 2022), gebündelt am Fahrweg abgelegt, gehackt und als Energieholz vermarktet. Im Winter 2021/22 kam ein EcoLog 580D mit einem Fäller-Bündler-Aggregat des Typs Bracke C16 (Abb. 4, vergleiche auch Stoll und Burger 2012) zum Einsatz, dem ausführenden Unternehmen wurden vom Forstamt Liebenburg 150 € pro Maschinenarbeitsstunde gezahlt. Bei einer Hauflächengröße zwischen 4,5 und 5 ha ist mit 2–3 Arbeitstagen zu rechnen, beim Einsatz von erfahrenen Maschinenführern sind keine Vor- oder Nachhiebe notwendig. Zuletzt wurden 3–4 € je Schüttraummeter Hackgut erlöst, aktuell kann mit Erlösen von 7–8 € gerechnet werden. Da die Mittelwaldbewirtschaftung nicht kostendeckend ist, erhalten die Niedersächsischen Landesforsten besondere Zuweisungen des Landes Niedersachsen.

Im Hinblick auf die Wiederaufnahme der Mittelwaldbewirtschaftung müssen zwei Phasen unterschieden werden. Im initialen Reaktivierungszyklus von 1991 bis 2010 wurde jede einzelne Hiebsfläche zunächst in einen für die weitere Bewirtschaftung notwendigen Ausgangszustand versetzt. Dabei erfolgte im durchgewachsenen Mittelwald eine Auflichtung des Oberstandes; der Unterstand als zukünftige Hauschicht wurde auf den Stock gesetzt. Daran schloss sich der eigentliche erste Mittelwaldzyklus an, bei dem sich Eingriffe auf die Hauschicht konzentrierten. Die Einschlagsmengen variieren recht stark und lagen zu Beginn des ersten Mittelwaldzyklus deutlich unter denjenigen des Reaktivierungszyklus. Vor jeder Hiebsmaßnahme werden Lassreitel markiert, Baumart und Anzahl richten sich nach den besonderen Erfordernissen in jedem Jahresschlag. Sowohl reaktivierte als auch neu geschaffene Wurzelstöcke haben sich als ausschlagfreudig erwiesen.

Die Hochwaldfläche wurde im Zuge von Durchforstungs- und anderen Nutzungsmaßnahmen teilweise aufgelichtet und weist einen überwiegend lockeren Kronenschlussgrad auf, der vorherrschende Bestockungsgrad liegt zwischen 0,6 und 0,8. Dies hat zu einer mehr oder weniger flächigen, dichten Naturverjüngung vor allem mit Buche, Berg-Ahorn und Esche geführt.

2.5 Untersuchungsmethoden

Tab. 1 führt die in den Jahren 2015/16 untersuchten Organismengruppen mit den jeweiligen Bearbeitern und den verwendeten Erfassungsmethoden auf. Die Erhebungen erfolgten entweder durch eigenes Personal der Nordwestdeutschen Forstlichen Versuchsanstalt oder durch beauftragte Experten. Weitere Informationen, so zur Anzahl der Erfassungsdurchgänge und Fallenstandorte in Mittel- und Hochwald, sind im Download-Bereich dieser Zeitschrift verfügbar (Tab. A1 unter Webcode NuL2231 ). Gehölze und Vegetation wurden an festen Stichprobenpunkten erfasst, von denen im Mittelwald sowie in der Hochwald-Vergleichsfläche jeweils 46 dauerhaft im Gelände vermerkt sind. Weitere Details zum Erhebungsdesign und zu den Untersuchungsmethoden können Meyer et al. (2018) entnommen werden.

3 Ergebnisse

3.1 Struktur von Derbholzbestand und Verjüngung

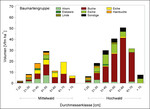

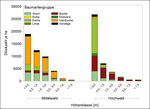

Trotz hoher mittlerer Stammzahlen von 532 Stück je ha ist das Derbholzvolumen (> 7 cm BHD) im Mittelwald gering (Abb. 5), der mittlere lebende Vorrat beläuft sich auf 108 m³ je ha. Die Bestandesstruktur ist von baumartenreichen Dickungen und Stangenhölzern sowie wenigen starken Buchen und Eichen im Oberholz geprägt. In der Hauschicht und im schwachen Baumholz dominieren mit hohen Stammzahlen, aber geringen Volumina die Ahorn-Arten, Hainbuche und Esche. Weitere Baumarten wie die Elsbeere sind einzelstammweise beigemischt.

Im Hochwald ist das mittlere lebende Holzvolumen bei einer ähnlichen Stammzahl von 489 Stück je ha fast 2,5-fach so hoch wie im Mittelwald und beläuft sich auf 264 m³ je ha (Abb. 5). Die Buche dominiert, gefolgt von Esche und Berg-Ahorn. Weitere Mischbaumarten kommen mit geringen Anteilen vor, die Eiche fehlt weitgehend. Mit 30 m³ je ha ist das Totholzvolumen deutlich höher als im Mittelwald, dort werden nur 5 m³ je ha erreicht. Heute dürfte das Totholzvolumen im Mittelwald jedoch höher sein als bei der Erfassung 2015/16, da als eine vermutliche Folge der Trockenjahre 2018/19 verschiedentlich Bäume im Oberholz abgestorben sind, hier vor allem Buchen.

Sowohl im Mittel- als auch im Hochwald ist die Dichte der Gehölzverjüngung (< 7 cm BHD) sehr hoch; dabei gibt es deutliche Unterschiede in der Artenzusammensetzung und in der Verteilung der Pflanzenzahlen auf die Höhenklassen (Abb. 6). So finden sich im Mittelwald in den Höhenklassen > 0,5 m im Vergleich zum Hochwald deutlich höhere Pflanzenzahlen. Zudem dominieren im Mittelwald die Hainbuche und die Ahorn-Arten, im Hochwald sind es die Rotbuche und die Esche. Der Stockausschlagbetrieb des Mittelwaldes begünstigt eine hohe Gehölzartenvielfalt und ermöglicht bei geringer Oberholzdeckung ein zügiges Aufwachsen der Verjüngung. Zur Gruppe „Sonstige“ gehört im Mittelwald auch die sehr artenreiche Strauchschicht aus Weißdorn, Hasel, Pfaffenhütchen, Roter Heckenkirsche und weiteren Arten. Eichenverjüngung ist sowohl im Mittel- als auch im Hochwald sehr selten. Hierfür ursächlich sind starker selektiver Wildverbiss, Ausdunklung durch konkurrenzstarke Schatthölzer und im Mittelwald die nicht auf allen Jahresschlägen gegebene Koinzidenz von Hauungs- und Mastjahren.

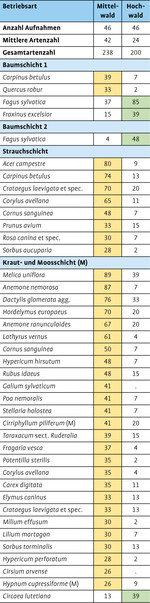

3.2 Flora und Vegetation

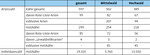

Im Mittelwald zeichnen der Deckungsgrad und die Artenvielfalt der Krautschicht die Schlagfolge weitgehend nach. In den jüngeren Schlägen findet sich eine sehr dichte und artenreiche Krautschicht (Abb. 7), die mit zunehmendem Aufwuchs der Hauschicht wieder ausdünnt. Demgegenüber sind Artenzahlen und Deckungsgrade im Hochwald insgesamt deutlich niedriger. Neben der höheren Artenzahl im Mittelwald fällt insbesondere die hohe Zahl der dort ausschließlich vorkommenden („exklusiven“) Farn- und Blütenpflanzenarten sowie der Arten der Roten Liste Niedersachsens auf (Tab. 2). Rote-Liste-Arten, die nur im Mittelwald vorkommen, sind etwa die Raue Nelke (Dianthus armeria ), das Turmkraut (Turritis glabra ) und der Gold-Klee (Trifolium aureum ).

Beide Waldbetriebsarten sind in ihrer Artenzusammensetzung klar getrennt: Die Hochwaldbestände gehören pflanzensoziologisch innerhalb des Verbandes Fagion sylvaticae (Waldmeister-Buchenwälder) zum Hordelymo-Fagetum (Waldgersten-Buchenwald) und damit zum Lebensraumtyp 9130 nach Anhang II der FFH-Richtlinie (Ssymank et al. 1998). Die Mittelwaldbestände sind innerhalb des Verbandes Carpinion betuli (Eichen-Hainbuchenwälder) dem Galio-Carpinetum (Waldlabkraut-Eichen-Hainbuchenwald) und somit dem FFH-Lebensraumtyp 9170 (Ssymank et al. 1998) zuzuordnen. Dementsprechend unterscheiden sich Hoch- und Mittelwald hinsichtlich Artenzusammensetzung, Diversitätsindizes (Shannon-Index, Evenness) und Ellenberg-Zeigerwerten sowie Waldbindung der Arten deutlich. Eine Ausnahme bilden einige wenige Vegetationsaufnahmen an flachgründig-trockenen Kuppen im Hochwald, die in ihrer Artenzusammensetzung inklusive des Vorkommens von Pflanzenarten der Roten Liste dem Mittelwald nahestehen. Insgesamt liegt die mittlere Artenzahl je Vegetationsaufnahme im Mittelwald bei 42 Gefäßpflanzen- und Moosarten, im Hochwald sind es dagegen nur 24 Arten (Tab. 3).

Die Zeigerwerte nach Ellenberg et al. (2001) für Feuchte, Stickstoff und Bodenreaktion sind in Mittel- und Hochwald sehr ähnlich, was die Vergleichbarkeit der natürlichen Ausgangsbedingungen unterstreicht. Signifikant höhere mittlere Licht-Zeigerwerte im Mittelwald spiegeln jedoch die Auflichtung dieser Bestände gegenüber dem Hochwald wider. Der Vergleich der Artenzahlen für die Gruppen der Wald und Offenlandarten nach Schmidt et al. (2011) zeigt, dass sowohl bei den eng an Wald gebundenen (Waldbindungskategorien 1.1 und 1.2) als auch bei den im Wald wie im Offenland vorkommenden Arten (2.1) sowie den Waldarten mit Schwerpunkt im Offenland und den reinen Offenlandarten (2.2, O) jeweils im Mittelwald höhere Artenzahlen und deutlich höhere Deckungsprozente erreicht werden als im Hochwald. Dabei wird die höhere Gefäßpflanzen-Artenzahl im Mittelwald in erster Linie durch waldtypische Arten bestimmt.

3.3 Fauna

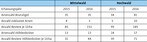

3.3.1 Brutvögel

Insgesamt wurden in beiden Teilflächen und Aufnahmejahren 49 Brutvogelarten nachgewiesen. Die Artenzahlen und Brutpaardichten bewegen sich im oberen Bereich der von Flade (1994) angegebenen Referenzwerte für Eichen-Hainbuchen- und Buchenwälder. Dabei weisen Heckenbraunelle, Gartengrasmücke und Fitis als Arten der lichten (Grenz-) Strukturen und Strauchsäume entsprechend höhere Revier- und Individuendichten im Mittelwald auf. Auch der Baumpieper als Art der Waldränder und Auflichtungen kommt typischerweise im Mittelwald vor und fehlt im Hochwald. Der Hochwald weist insgesamt etwas höhere Artenzahlen und Siedlungsdichten als der Mittelwald auf (Tab. 4). Dabei sind vor allem Arten geschlossener Wälder sowie Höhlenbrüter wie Kleiber, Waldbaumläufer und Hohltaube im Hochwald mit seinem höheren Totholzanteil deutlich zahlreicher vertreten. Bemerkenswert ist die höhere Siedlungsdichte des Mittelspechts im Hochwald, obwohl diese Art als typischer Besiedler eichenreicher Mittelwälder gilt. Im Hochwald dürften die zahlreichen starken Eschen mit ihren rauen Rindenstrukturen ein geeignetes Nahrungshabitat für diese Art bieten. Im Mittelwald macht sich hingegen die beschriebene starke Reduktion der Alt-Eichen bemerkbar.

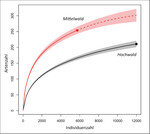

3.3.2 Holzbewohnende Käfer

Für die xylobionten Käfer (nach Köhler 2000) konnte im Mittelwald eine höhere Artenzahl, im Hochwald hingegen eine höhere Individuendichte nachgewiesen werden (Tab. 5). Ein Vergleich der Artensättigungskurven bestätigt den signifikant höheren Artenreichtum im Mittelwald (Abb. 8). Alle sechs Gilden der Xylobionten (Holz-, Mulm-, Nest-, Holzpilz-, Rinden- und Baumsaftkäfer) werden durch die Mittelwaldwirtschaft gefördert, hier vor allem durch den Erhalt von mikrohabitatreichen Altbäumen im Oberholz und totholzhaltigen Wurzelstöcken in der Hauschicht (Abb. 9; vergleiche Weiss et al. 2021). Bedeutsam ist hier der erheblich höhere Anteil solcher Arten, die offene und besonnte Waldstrukturen bevorzugen. Hier stehen 57 Arten im Mittelwald 29 Arten im Hochwald gegenüber. Zudem finden sich 34 dieser Arten ausschließlich im Mittelwald. Die Habitatpräferenzen der Holzkäferarten unterscheiden sich hingegen nur geringfügig zwischen Mittel- und Hochwald. Holzbesiedler haben einen etwas höheren Anteil im Mittelwald, während im Hochwald Pilzbesiedler stärker vertreten sind. „Urwaldreliktarten“ (Müller et al. 2005) als anspruchsvolle Indikatoren für Habitatkontinuität sowie Strukturqualität von Alt- und Totholz kommen in beiden Teilflächen vor.

3.3.3 Nachtfalter

Insgesamt wurden 251 Nachtfalterarten nachgewiesen. Dabei ist die Gesamtartenzahl im Mittelwald um 87 % höher als im Hochwald. Ohne Berücksichtigung der Vorwarnliste finden sich im Mittelwald 180 % mehr gefährdete Arten der Roten Liste Niedersachsens als im Hochwald. Mit zunehmendem Bestandesschluss steigen nach einer Hauung im Mittelwald bis kurz vor den Folgehieb sowohl die Arten- als auch die Individuenzahlen deutlich an und erreichen Werte, die etwa denen eines durchgewachsenen Mittelwaldbestandes im Untersuchungsgebiet entsprechen. Im Hochwald ist die Artenzahl der Nachtfalter am kühleren und feuchteren Osthang deutlich geringer als am sonnigeren Westhang.

3.3.4 Tagfalter

Vor allem nach Hauungen begünstigt das warme Mikroklima des lichten Mittelwaldes einen hohen Blütenreichtum und bietet damit günstige Lebensbedingungen für eine artenreiche Tagfalterfauna. Mit 32 nachgewiesenen Arten kommt im Mittelwald die Hälfte aller aktuell im Landkreis Goslar nachgewiesenen Tagfalterarten vor. Dabei ist die Artenzahl dreimal höher als im Hochwald. Im Mittelwald wurden insgesamt zwölf Arten der Roten Liste Niedersachsens, darunter zwei vom Aussterben bedrohte Arten, fünf stark gefährdete Arten, eine gefährdete Art sowie vier weitere Arten der Vorwarnstufe nachgewiesen. Das Vorkommen des vom Aussterben bedrohten Veilchen-Perlmutterfalters ist vermutlich das größte in Niedersachsen. Im Hochwald kommen lediglich zwei Arten der Vorwarnliste vor.

3.3.5 Fledermäuse

Insgesamt wurden sieben Fledermausarten erfasst. Sowohl im Mittel- als auch im Hochwald wurden Großes Mausohr, Rauhautfledermaus, Braunes Langohr, Mückenfledermaus und Zwergfledermaus nachgewiesen. Ausschließlich im Mittelwald kommen die Kleine Bartfledermaus und die Fransenfledermaus vor.

3.3.6 Weitere Tiergruppen

Sowohl im Mittel- als auch im Hochwald kommen die Amphibienarten Kammmolch, Bergmolch, Teichmolch, Feuersalamander, Erdkröte und Grasfrosch vor. Mit Waldeidechse (Abb. 10) und Blindschleiche konnten zwei Reptilienarten in beiden Teilflächen nachgewiesen werden.

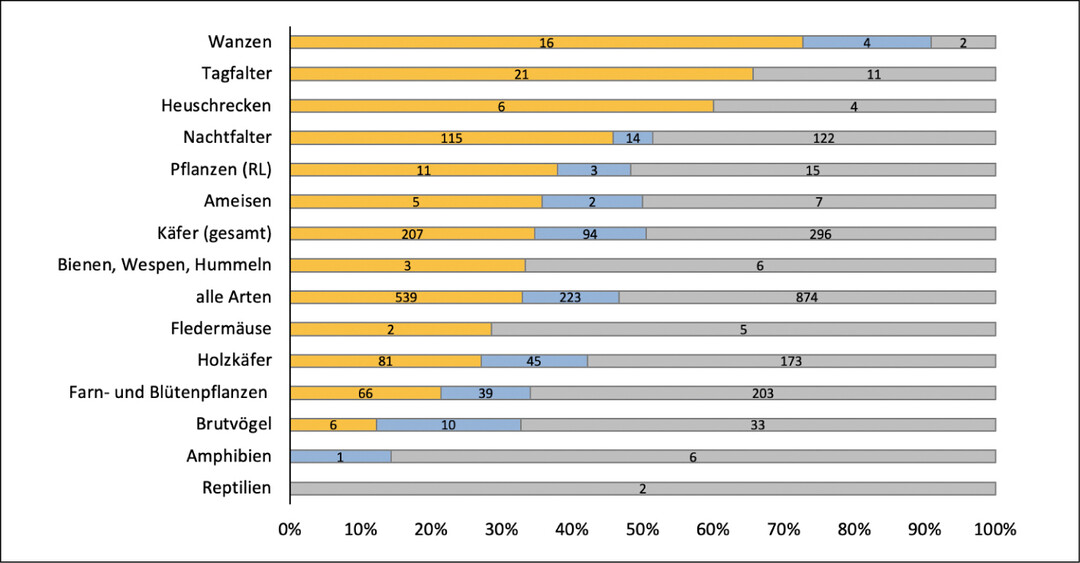

Im Mittelwald kommen mehr als doppelt so viele Heuschreckenarten als im Hochwald vor (Abb. 11), neben den zu erwartenden Langfühlerschrecken sind es auch verschiedene Kurzfühlerschrecken, die sonnige Stellen mit niedriger Vegetation bevorzugen. Ebenso profitieren die Gruppen der Ameisen, Wanzen, Bienen, Hummeln und Wespen (Abb. 11) deutlich von den lichteren Waldstrukturen, dem größeren Wärmeeinfluss und dem reicheren Blütenangebot im Mittelwald.

4 Diskussion

Im Mittelwald Liebenburg wird seit den 1980er-Jahren eines der deutschlandweit größten Vorhaben zur Reaktivierung der traditionellen Mittelwaldnutzung unter heutigen ökonomischen und technischen Rahmenbedingungen durchgeführt. Das Projektgebiet mit seinen standörtlichen Ausgangsbedingungen und seiner jahrhundertelangen Geschichte der Mittelwaldbewirtschaftung hat sich als sehr geeignet erwiesen. Dabei konnte an eine Habitatkontinuität angeknüpft werden und die Vorkommen mittelwaldtypischer Tier- und Pflanzenarten konnten erfolgreich erhalten werden. Die Entwicklung von Artenvielfalt und Waldstruktur ist im Vergleich zwischen dem reaktivierten Mittelwald und einem benachbarten Hochwaldbestand besonders gut erkennbar.

4.1 Mittelwaldbewirtschaftung

Im Mittelwald entwickelt sich die Bestandesstruktur unter Verwendung moderner Technik, vor allem durch den Harvestereinsatz mit Fäller-Bündler-Aggregat (Abb. 4, 12), wieder in die Richtung des historischen Vorbildes. Die Vorräte und dabei vor allem der Anteil von Eichen im Oberholz muss allerdings langfristig und dauerhaft erhöht werden, da er infolge früherer Nutzungen aktuell zu niedrig ist. Die Nachzucht von Lassreiteln ist aufgrund von geringer und mastjahrabhängiger Eichennaturverjüngung sowie hohem selektivem Wildverbiss nicht einfach, doch stimmt das erfolgreiche Aufwachsen von jungen Eichen aus Naturverjüngung im Einzelschutz optimistisch. In Anlehnung an lokale historische Eichen-Verjüngungsverfahren im Mittelwald (Beling 1873) sollte darüber nachgedacht werden, in jedem Schlag an geeigneten Stellen Eichen durch Löchersaat gruppenweise einzubringen, die dann gepflegt und vor Verbiss geschützt werden müssten. Auch die Pflanzung von Eichen erscheint möglich, jedoch nicht auf flachgründigen Kalksteinverwitterungsböden. Vor dem Hintergrund des historischen Vorbildes (Grünewald 1958) werden auch die Vogel-Kirsche (Abb. 12) sowie seltenes Wildobst wie Wild-Apfel und -Birne in der Hauschicht vor Einschlägen gekennzeichnet und belassen. Als Übergangslösung sowie im Hinblick auf die Erzeugung von Wertholz (vergleiche Hochbichler 2008, Mosandl et al. 2010) ist es darüber hinaus wichtig, auch Edellaubhölzer wie Elsbeere oder Berg- und Spitz-Ahorn dauerhaft im Oberholz zu erhalten und entsprechend Lassreitel nachzuziehen.

Besonderes Augenmerk verdient die Entwicklung und Behandlung der Wurzelstöcke in der Hauschicht. Die Ansatzhöhe des Sägeschnitts wird in der Fachliteratur seit Langem intensiv diskutiert (Übersicht bei Pyttel et al. 2013). Für ein erfolgreiches Wiederausschlagen sollten die Stämme unserer Ansicht nach nicht tiefer als 30 cm über dem Erdboden abgeschnitten werden, so wird es abseits der Erschließungslinien auch im Mittelwald Liebenburg praktiziert (Abb. 13). Höher angesetzte Schnitte ermöglichen zudem die Entwicklung von strukturreichen Wurzelstöcken, die vor allem xylobionten Arten wichtige Mikrohabitate bieten (Buckley 2020, Weiss 2021). Darüber hinaus wird nach unserer Beobachtung der junge Stockausschlag mitunter stark vom Wild verbissen, wodurch trotz einer hohen Zahl von Trieben ein Herauswachsen aus der Verbisshöhe erschwert wird (vergleiche Pyttel et al. 2013). Auf ausschlagenden Wurzelstöcken abgelegtes Reisig kann zwar als Verbissschutz dienen, insgesamt sind für den Erhalt einer typischen und artenreichen Hauschicht aber angepasste Wildbestände essenziell.

Es wird deutlich, dass die erfolgreiche Bewirtschaftung eines Mittelwalds mit modernen Methoden eine anspruchsvolle Aufgabe ist, wie auch schon die historische Mittelwaldnutzung Umsicht und gut abgestimmte Arbeitsabläufe erforderte (Rebel 1922, Vollmuth 2021). Demensprechend wird die wissenschaftliche Begleitung des Mittelwaldprojekts in Liebenburg nicht nur fortgesetzt, sondern auch erweitert. So wird seit 2019 in einem weiteren Hiebszug untersucht, wie bei einer phasenweisen und gesteuerten Beweidung mit Rindern (Abb. 14) nach historischem Vorbild die Entwicklung der Stockausschläge erfolgt, ob eine erfolgreiche Verjüngung der Baumschicht möglich ist und wie sich die Beweidung auf die Artenzusammensetzung auswirkt. Deutlich wird aber auch, dass die Reaktivierung der Mittelwaldbewirtschaftung vor allem in Beständen mit Mittelwaldtradition und einer entsprechenden Struktur- und Artenvielfalt sinnvoll ist, die naturschutzfachliche Erfolge erwarten lassen (vergleiche Weiss et al. 2021). Im Sinne der „Hotspots-Strategie“ (Meyer et al. 2009) sollten die nur beschränkt zur Verfügung stehenden Mittel für den Naturschutz auch bei Mittelwald-Lebensräumen dort eingesetzt werden, wo die größte Wirksamkeit im Hinblick auf die Sicherung dieser Zentren der Biodiversität zu erwarten ist. Da das niedersächsische Landschaftsprogramm (MU 2021) dauerhaft den Erhalt und die Pflege von Nieder- und Mittelwäldern auf mindestens 2.000 ha Fläche vorsieht, muss die Reaktivierung von entsprechend geeigneten Mittelwäldern forciert werden.

4.2 Artenvielfalt

Der zusammenfassende Vergleich der Vorkommen von Tier- und Pflanzenarten im Mittel- und Hochwald zeigt, dass es zwar aufgrund ähnlicher standörtlicher und vegetationsökologischer Voraussetzungen eine große Schnittmenge gemeinsamer Arten gibt, dass jedoch der Artenreichtum insgesamt (Abb. 11) und vor allem die Anzahl exklusiver Arten im Mittelwald deutlich höher ist als im Hochwald (Abb. 15). Insgesamt dokumentieren die Untersuchungen der Tier- und Pflanzenvorkommen nach dem initialen Reaktivierungszyklus eine hohe und für Mittelwälder typische Biodiversität (Strubelt et al. 2019, Zacharias 1996). Auch wird deutlich, dass eine aktive Mittelwaldbewirtschaftung sehr gut geeignet ist, den günstigen Erhaltungszustand von Waldlabkraut-Eichen-Hainbuchenwäldern und damit des FFH-Lebensraumtyps 9170 dauerhaft zu sichern und wiederherzustellen. Im Hinblick auf die Fauna reagieren Tag- und Nachtfalter, Holzkäfer, Heuschrecken, Wanzen, Bienen und Hummeln positiv auf das höhere Licht- und Wärmeangebot sowie den Blütenreichtum im Mittelwald. Dort bewirkt der turnusmäßige Einschlag der Hauschicht ein kleinflächiges Nebeneinander unterschiedlicher Sukzessionsstadien und damit verbunden unterschiedliche kleinklimatische Verhältnisse (Weiss et al. 2021). Diese Lebensräume fehlen im geschlossenen Hochwald. Dementsprechend umfasst auch die Avifauna im Mittelwald mehr Arten der Auflichtungen und Waldränder, während im Hochwald bei ähnlicher Artenzahl die Höhlenbrüter stärker vertreten sind.

Auch die Zusammensetzung von Flora und Vegetation sowie deren zeitliche Entwicklung über den Hiebszyklus hinweg spiegeln das kleinflächige Nebeneinander unterschiedlicher Sukzessionsstadien im Mittelwald wider. Der im Vergleich zum Hochwald besonders hohe Anteil von Farn- und Blütenpflanzenarten der Roten Liste unterstreicht die große naturschutzfachliche Bedeutung der Mittelwaldbewirtschaftung. Dabei ist zu betonen, dass im Mittelwald Liebenburg im Gegensatz zu anderen Mittelwald-Reaktivierungen (Vild et al. 2013, weitere Literatur in Weiss et al. 2021) nach Hauungen keine Bestände verdämmender Nitrophyten und Ruderalarten wie Brennnessel (Urtica dioica ) oder Land-Reitgras (Calamagrostis epigejos ) entstehen. Der Hauptgrund hierfür dürfte die recht geringe Wasserhaltekapazität der (Para-)Rendzinen und die damit verbundene Limitierung des Stickstoffangebotes sein (Strubelt et al. 2019). Als entscheidend für den Erfolg der Mittelwald-Reaktivierung im Hinblick auf Flora und Vegetation kann auch die relative kurze Unterbrechung der Mittelwaldbewirtschaftung gelten, die das erfolgreiche Überdauern von mittelwaldtypischen Pflanzenarten in Restbeständen oder als Diasporen in der Bodensamenbank ermöglicht hat (Van Calster et al. 2008). In diesem Zusammenhang zeigen Untersuchungen in ehemaligen Mittelwäldern Südniedersachsens (Vollmuth 2021), dass nicht nur die Vielfalt an Pflanzenarten abnimmt, je länger die Mittelwaldnutzung zurückliegt, sondern dass letztlich sogar zahlreiche, bisher als typisch für Kalkbuchenwälder angesehene Arten verschwinden, so die Frühlings-Platterbse (Lathyrus vernus ) oder die Ährige Teufelskralle (Phyteuma spicatum ). Unsere vergleichenden Untersuchungen zwischen reaktiviertem Mittelwald und Hochwald legen ähnliche Entwicklungen auch für spezialisierte wärme- und lichtliebende Tierarten nahe.

In den insgesamt dunklen Hochwaldbeständen, die für Waldgersten-Buchenwälder typische Strukturen und Artvorkommen aufweisen, finden sich im Bereich von flachgründig-trockenen Kuppen allerdings auch lichtere Bereiche, die in der Vegetationszusammensetzung dem Mittelwald nahestehen. Solche Bereiche haben das Potenzial, durch angepasste Bewirtschaftungsmaßnahmen als Ersatzlebensräume von mittelwaldtypischen Arten des Waldlabkraut-Eichen-Hainbuchenwaldes entwickelt zu werden, wenn im direkten Umfeld keine Reaktivierung der Mittelwaldbewirtschaftung möglich ist (Beinlich et al. 2014, Haupt 2012, Vandekerkhove et al. 2016 b).

Dank

Die Untersuchungen zu Artenvielfalt, Vegetation und Waldstruktur wurden von den Niedersächsischen Landesforsten (NLF) finanziell gefördert und vor Ort vom Niedersächsischen Forstamt Liebenburg tatkräftig unterstützt, hier vor allem von Lucas Prescher, Harald Fischer und Detlef Tolzmann. Den Bearbeitern der verschiedenen Organismengruppen sei für ihre gewissenhafte Arbeit herzlich gedankt, namentlich Martin Bollmeier, Thomas Dunz, Stephan Gürlich, Anke Kätzel, Birgit Kieker, Volker Laske, Klaus Werner und Siegfried Wielert. Zwei anonymen Gutachtern danken wir für die sorgfältige Begutachtung des Manuskriptes und die hilfreichen Empfehlungen zur Verbesserung dieser Publikation.

Literatur

Aus Umfangsgründen steht das ausführliche Literaturverzeichnis unter Webcode NuL2231 zur Verfügung.

Fazit für die Praxis

• Im Mittelwald Liebenburg entwickelt sich die Bestandesstruktur unter Verwendung moderner Technik in die Richtung des historischen Vorbildes.

• Der turnusmäßige Einschlag der Hauschicht bewirkt ein kleinflächiges Nebeneinander unterschiedlicher Sukzessionsstadien. Dies fördert die Vorkommen licht- und wärmeliebender, mittelwaldtypischer Tier- und Pflanzenarten.

• Die vergleichende Untersuchung von Mittel- und Hochwald zeigt, dass es zwar eine große Schnittmenge gemeinsamer Tier- und Pflanzenarten gibt, jedoch der Artenreichtum insgesamt und vor allem die Anzahl exklusiver Arten im Mittelwald deutlich höher ist.

• Eine aktive Mittelwaldbewirtschaftung ist sehr gut dazu geeignet, den günstigen Erhaltungszustand von Waldlabkraut-Eichen-Hainbuchenwäldern (FFH-Lebensraumtyp 9170) wiederherzustellen und dauerhaft zu sichern.

• Die Reaktivierung der Mittelwaldbewirtschaftung ist vor allem in Beständen mit Mittelwaldtradition und einer entsprechenden Struktur- und Artenvielfalt sinnvoll, die naturschutzfachliche Erfolge erwarten lassen.

• Für ein erfolgreiches Wiederausschlagen und die Bildung von Mikrohabitaten sollten die Stämme in der Hauschicht nicht zu tief abgeschnitten werden.

Barrierefreiheits-Menü

Schriftgröße

Kontrast

Menü sichtbar

Einstellungen

Zu diesem Artikel liegen noch keine Kommentare vor.

Artikel kommentierenSchreiben Sie den ersten Kommentar.