Käseglocke oder Kettensäge?

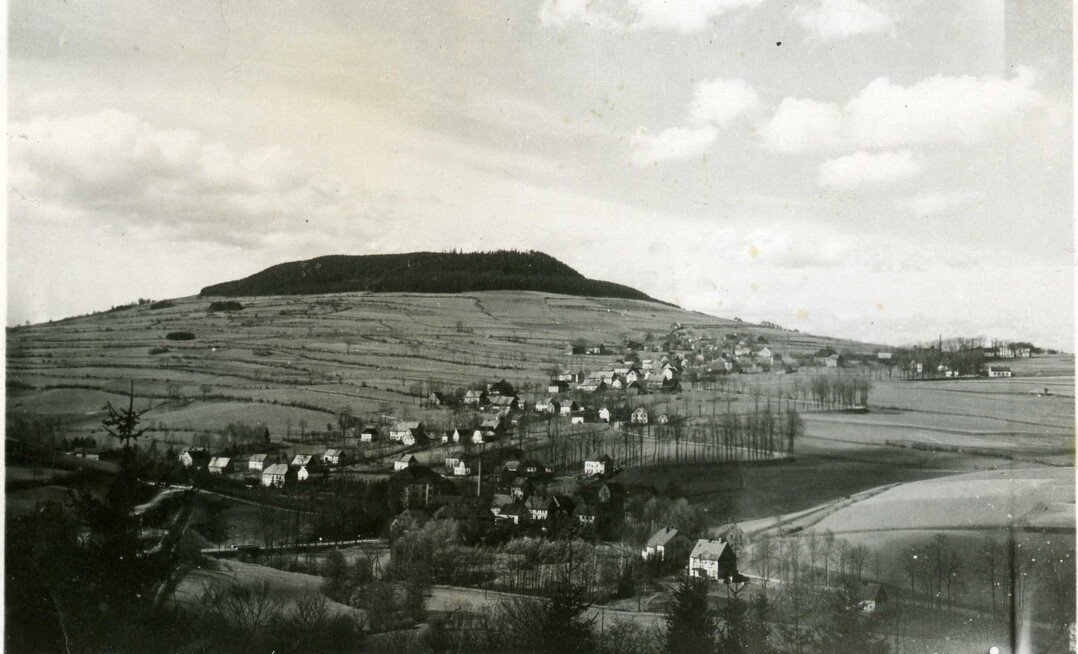

Wussten Sie, dass allein der Altkreis Annaberg mit einer Gesamtlänge von 250 km Hecken zu den Gebieten mit der höchsten Feldheckendichte in ganz Sachsen gehört? Die nachhaltige und naturverträgliche Entwicklung der in Sachsen einzigartigen Steinrückenlandschaft ist eine der langfristigen Aufgaben für die Landschaftspflege und den Naturschutz. Claudia Buchau (LPV Mittleres Erzgebirge) gibt einen Einblick.

- Veröffentlicht am

Gerade die hiesige Landwirtschaft hat in der Geschichte zur Entstehung dieser von Waldhufen und Ackerterassen geprägten Landschaft beigetragen und ist auch heute als größter Flächennutzer unmittelbar betroffen. Denn auf Wiesen und Äckern erfüllen Hecken ökologische Funktionen, die auch der Landwirtschaft zugutekommen. Sie mindern z. B. die Bodenerosion oder bieten Weidetieren Schutz. Andererseits stellen überalterte Baumhecken Landwirtschaftsbetriebe vor technische Probleme bei der Bewirtschaftung Ihrer Flächen.

Aus der Sicht des Naturschutzes ist eine kontinuierliche Verjüngung der Feldhecken notwendig, um die wertgebenden Eigenschaften strukturreicher Lebensräume für seltene Tierarten wie Feldhase, Haselmaus oder Neuntöter in unserer Kulturlandschaft zu erhalten. In der Vergangenheit zurückliegender Jahrhunderte wurde der Bewuchs der Steinrücken fortlaufend und in regelmäßigen Abständen „auf-Stock-gesetzt“, also heruntergeschnitten.

Warum machte man sich - bei damaligem Stand der Technik - diese mühevolle Arbeit überhaupt? Vor allem, um die damals sehr klein strukturierten Wiesen und Äcker von konkurrierendem Bewuchs durch Gebüsche freizuhalten, aber auch zur Gewinnung von Nutz- und Brennholz. Die heute so schützenswerte und ökologisch einzigartige Steinrückenlandschaft entstand erst im gemeinsamen Wirken von Natur und Mensch.

Über die Jahrhunderte, bis in die Zeit vor der Landnutzung durch die Landwirtschaftlichen Produktionsgenossenschaften (LPG) vor etwa 70 Jahren, haben Bauern die Feldhecken zur Erhaltung ihrer Flächen und zur Gewinnung von Bau- und Brennholz kurz gehalten. Diese aus rein wirtschaftlichen Gründen durchgeführten Schnittmaßnahmen führten zur regelmäßigen Verjüngung der Hecken, sodass niedrige Strauchhecken das Landschaftsbild prägten.

Etwa 50 Jahre fand die Verjüngung aus unterschiedlichen Gründen nicht mehr statt. Aus einstmals lichten und artenreichen Strauchecken haben sich zunehmend überalterte Baumreihen entwickelt.

Blühende Krautsäume verschwinden im Schatten dichter Baumgruppen, lichthungrige Gebüsche aus Him- und Brombeere, Rose, Schlehe und Weißdorn weichen dem Konkurrenzdruck der dominierenden, überwiegend aus Bergahorn und Gemeiner Esche bestehenden Baumschicht.

Dieser Rückgang an Pflanzenarten und die Veränderung der Biotopstrukturen führen auch zu einer Gefährdung einheimischer Tierarten. Vögel wie der Neuntöter, aber auch Säugetiere wie die nach europäischem Naturschutzrecht geschützte Haselmaus, das Wiesel, der Feldhase sowie die in Sachsen stark bedrohten Fledermausarten brauchen struktur- und blütenreiche, lichte Hecken, um in unserer Kulturlandschaft überleben.

Heckenverjüngung – worum geht es hier?

Eine möglichst flächendeckende naturschutzgerechte Verjüngung baumdominierter Hecken ist ein erster Schritt, um wieder natürliche Vielfalt in diese Lebensräume zu bringen. Nahrungsquellen, Lebens- und Rückzugsräume für eine große Zahl an Tier und Pflanzenarten wieder herzustellen. Aus den überalterten Baumreihen erneut einen Biotopverbund aus strukturreichen Feldhecken zu schaffen, ist ein langfristiges und nur mit angemessener und kontinuierlicher öffentlicher Unterstützung machbares Ziel, dem sich der LPV Mittleres Erzgebirge seit nunmehr 30 Jahren widmet.

Konsequente Entnahmen konkurrenzstarker Großbaumarten wie Berg- und Spitzahorn sowie Gemeiner Esche sind dabei unumgänglich. Das Ziel ist, eine artenreiche Strauchhecke zu entwickeln, in der ein möglichst langes Trachtband vorzufinden ist – beginnend im Februar mit der Blüte der Hasel, über Schlehe, Faulbaum, Roten Holunder, Vogelkirsche, Traubenkirsche, Him- und Brombeere, Kreuzdorn bis hin zur Blüte der Heckenrose und des Schwarzen Holunders im Juni.

Für das Pöhlberggebiet durch die untere Naturschutzbehörde in Auftrag gegebene naturschutzfachliche Untersuchungen in ehemals intensiv verjüngten Hecken dokumentieren, dass die gewünschten Erhaltungsziele dort nach kurzer Zeit erreicht wurden und neben dem nach europäischem Recht geschützten Neuntöter auch wieder anspruchsvolle Halboffenlandarten wie z. B. die Dorngrasmücke vorkommen. Damit trägt eine fachgerechte Heckenverjüngung auch zur Erfüllung der Erhaltungs- und Entwicklungsziele im Europäischen Vogelschutzgebiet „Mittelgebirgslandschaften östlich Annaberg“ bei.

Ein „Umbau“ der Hecken nach der Devise „oben licht, unten dicht“, kann aus Baumreihen wieder artenreiche Hecken wachsen lassen, selbst wenn die Entnahme großer Bäume im ersten Moment ein ungewohntes Bild entstehen lässt. Ein abschnittsweises Vorgehen ist dabei Standard, um Rückzugsräume für die heckenbewohnenden Tierarten zu belassen.

Wann und wie werden Hecken gepflegt?

Der Pflegezeitraum beginnt gemäß BNatSchG grundsätzlich am 1. Oktober und endet am 28. Februar des Folgejahres. In besonderen Ausnahmefällen kann die Untere Naturschutzbehörde eine Ausnahmegenehmigung bis Mitte oder auch Ende März erteilen. Die Winter im Erzgebirge sind oft schneereich und die Hecken schlecht erreichbar.

Die Verjüngung der Feldhecken erfolgt abschnittsweise. . Auf Grund der großen Dichte an Feldhecken im Gebiet ist es in Einzelfällen aber naturschutzfachlich auch vertretbar, größere zusammenhängende Abschnitte zu pflegen, weil die nächsten Feldhecken innerhalb des Aktionsradius der relevanten Tierarten liegen. Erhaltenswerte und gefährdete Gehölzarten wie z.B. die Bergulme, die Schwarze Heckenkirsche oder der Faulbaum werden in den zu pflegenden Beständen identifiziert, gezielt freigestellt und können sich so wieder verbreiten.

Die Heckenpflegearbeiten werden von einem Netzwerk aus Eigentümern, Landwirtschaftsbetrieben und den Landschaftspflegern des LPV Mittleres Erzgebirge übernommen. Das Einholen aller Genehmigungen, die Beantragung der Fördermittel und die fachliche Einweisung & Begleitung der Maßnahmen erfolgt durch die Mitarbeiter des LPV, die mittlerweile über Erfahrungen aus zwei Jahrzehnten Heckenpflege verfügen.

Die im jeweiligen Winter zu pflegenden Abschnitte und die erhaltenswerte Gehölze werden markiert, mit den Pflegern gibt es eine Einweisung vor Ort. Oftmals übernehmen Landwirtschaftsbetriebe im Haupt- und Nebenerwerb diese Winterarbeiten und generieren so ein Einkommen. Vom LPV werden Verträge, Merkblätter und Karten erstellt und den Umsetzungspartnern übergeben. Praktisch erfolgt der Rückschnitt eine Hand breit über dem Boden, bei Großsträuchern/ Baumgruppen sind diese komplett zu entnehmen und auf eine saubere schräge Schnittfläche ist zu achten.

Nach Abschluss der Arbeiten wird eine Abnahme durch die Mitarbeiter des LPV durchgeführt, ebenso erfolgt eine Kontrolle durch die zuständige Bewilligungsbehörde. Nach Eingang der Fördergelder werden diese dann entsprechend der Verträge an die Umsetzungspartner ausgezahlt.

Was haben wir bisher erreicht?

In den 30 Jahren, die der LPV hier im Altlandkreis Annaberg tätig ist, konnten 115 km Feldhecke verjüngt werden. Dazu mussten Eigentümer- und Pächtereinverständnisse für 1.750 Flurstücke eingeholt werden, wobei die Anzahl der Eigentümer von 1 – 34 Personen je Flurstück variiert. Insgesamt gab es 175 Pächterkontakte und der LPV hat die Maßnahmen gemeinsam mit mehr als 340 Vertragspartnern umgesetzt. In den 30 Jahren, die es den LPV gibt, wurden mehr als 2,5 Mio. € Fördergelder akquiriert und davon 1,5 Mio. € an die Umsetzungspartner ausgereicht. Mit dem restlichen Geld hat der LPV seit mehr als 20 Jahren seinen eigenen Außendienst mit fünf bis sieben Mitarbeitern in der Landschaftspflege. Dabei wird nicht nur der Lohn für die Mitarbeiter finanziert, sondern auch regionale Wirtschaftskreisläufe gestärkt, indem Technik angeschafft wurde, Dienstleister mit dem Häckseln beauftragt wurde uvm.

Den Mehrwert, den der Landschaftspflegeverband „Mittleres Erzgebirge“ e.V. für die Gesellschaft geschaffen hat, indem er unsere einzigartige Kulturlandschaft mit ihren geschützten Steinrücken und den Tier- und Pflanzenarten erhalten hat, lässt sich nicht in Zahlen ausdrücken, aber vielfach für jeden ersichtlich. So ist das Gebiet um Mildenau, Geyersdorf, Kleinrückerswalde und Königswalde im Frühling ein Landschaftstraum in Weiß – die Blüte von Schlehen, Vogel- und Traubenkirsche ist jedes Jahr ein besonderes Ereignis. Und wenn man unter den Kirschbäumen steht, kann man das Summen und Brummen der Bienen & Hummeln in einzigartiger Weise wahrnehmen. Verschiedene Erfassungen von Brutvogelarten, Fledermäusen und Schmetterlingen beweisen, dass die Artenvielfalt hier noch oder wieder sehr hoch ist. Es ist gelungen, die Nordfledermaus im Arbeitsgebiet mehrfach nachzuweisen, auch mit Wochenstubenquartieren. Eine Erfassung zum Feldhasen gibt es bisher noch nicht, aber die Bestände haben sich in den letzten Jahren verbessert – dieses Jahr haben sich gleich 4 Hasen direkt auf der Wiese hinter unserem Büro zur Hasenhochzeit „verabredet“ und auch in der freien Landschaft sind sie wieder häufiger anzutreffen. Der Rotmilan profitiert ebenfalls von der Vielfalt. Auch wenn hier leider noch keine exakte Erfassung vorliegt, sind sie häufig zu beobachten, teilweise acht bis zwölf Tiere gleichzeitig.

Was ist notwendig, um die erfolgreiche Arbeit weiterzuführen?

Die Feldhecken müssen – in Nachahmung der früheren Nutzung - im regelmäßigen Turnus wieder auf den Stock gesetzt werden, wenn sie ihre Vielfältigkeit bewahren sollen. Von den klimatischen Veränderungen profitieren im Moment vor allem Ahorn und Esche. Der Neuaustrieb muss unbedingt begrenzt werden, weil sie sonst die Verjüngung von langsam wachsenden Gehölzen „überwuchern“. Die Umtriebszeiten sollten zwischen fünf bis sieben Jahren liegen. Um die Heckenverjüngung durchführen zu können ist eine Förderung durch die EU und den Freistaat Sachsen zwingend notwendig. Ohne diesen finanziellen Anreiz lassen sich weder Eigentümer noch Bewirtschafter überzeugen. Die Anwendung von Standardkostensätzen hat sich bei Förderung bewährt. Allerdings sind diese nicht kostendeckend, wenn man bedenkt, dass fast ausschließlich Handarbeit möglich ist. An den Steilhängen lässt es sich nur schwer mit großer Technik arbeiten. Eine Herausforderung ist z. Bsp. auch das Häckseln des Astwerkes. Hier wünschen wir uns eine Lösung, die auch naturschutzfachlich sinnvoll ist. Bisher muss gemäß Förderrichtlinie jeder Ast aus den Hecken entfernt werden. Das ist zum einen sehr zeitaufwändig und zum anderen fehlen die Übergangshabitate für Feldhasen, Brutvögel und andere Kleinsäuger.

Verwertungsmöglichkeiten der anfallenden Hackschnitzel und damit eine Wertschöpfung aus der Heckenpflege kann nur in regional/lokal angepassten Kreisläufen gelingen. Hier sind aber noch größere Anstrengungen und viel „Netzwerken“ nötig, um tragfähige Konzepte zu entwickeln und dann auch umzusetzen.

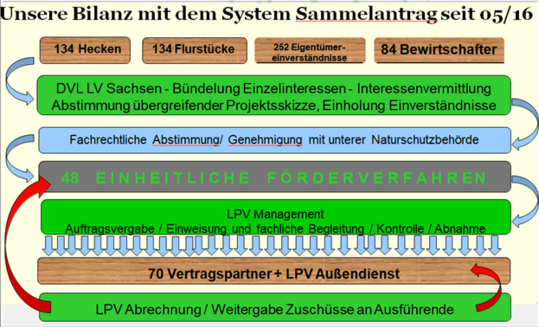

Für „Einzelkämpfer“ ist ein Förderverfahren sehr anspruchsvoll und überfordert oft. Außerdem bedarf es nicht selten einer externen Vermittlung, um die unterschiedlichen Ansprüche von Eigentümern, Bewirtschaftern, Naturschützern, Jagdpächtern, Imkern, der allgemeinen Bevölkerung und der Landwirtschaftsverwaltung zusammenzuführen. Genau das bietet der LPV seit nunmehr 30 Jahren an, indem er als Sammelantragsteller für mehrere Eigentümer/ Bewirtschafter auftritt und ein vor Ort verankertes Projektmanagement garantiert. Das erleichtert auch die Arbeit der Bewilligungsbehörden, indem ihnen fachlich fundierte, gut vorbereitetet Anträge gebündelt vorgelegt werden und ihnen ein erfahrener Ansprechparther statt vieler Einzeleigentümer zur Verfügung steht.

Allerdings ist dieses Verfahren für den LPV als Sammelantragsteller vor dem Hintergrund der Sanktionsmechanismen wirtschaftlich riskant und oft mit nicht kalkulierbarem Risiko verbunden. Aber ohne dieses Management des LPV und das strukturierte, naturschutzfachlich fundierte Vorgehen in den letzten 30 Jahren wären die Heckenpflegearbeiten nicht in dem Umfang durchgeführt worden und es wären weit weniger sichtbare Erfolge im Biotopverbund und bei der Artenausstattung zu verzeichnen gewesen.

Ein zunehmendes Problem stellt die personelle Situation dar. Unser Außendienst hat ein Durchschnittsalter von 54 Jahren und es wird immer schwerer, junge und engagierte Mitarbeiter zu finden, die bereit sind, sich der körperlichen Belastung und der Arbeit bei Wind, Regen, Schnee & Kälte auszusetzen. Die bisherigen Umsetzungspartner, wie Eigentümer, Land- und Forstwirte überaltern ebenfalls und die Betriebe finden ebenfalls kaum noch Nachwuchs.

Eine ungeregelte Erbfolge, die entweder große Erbengemeinschaften oder noch mehr zersplitterte Flurstücke mit sich bringt, stellt die Arbeit des LPV ebenfalls immer neu vor Herausforderungen. Eigentümerdaten dürfen von den Kommunen aus datenschutzrechtlichen Gründen nicht mehr weitergegeben werden, die Recherche erfordert einen hohen Zeitaufwand und ähnelt manchmal einer Detektivarbeit.

Jeder Richtlinienwechsel und die damit verbundenen Starschwierigkeiten, Personalknappheit in der Verwaltung und immer mehr Auflagen, Kontrollen und damit verbundene lange Bearbeitungszeiten der Anträge sind selbst für erfahrene Antragsteller oft demotivierend und lassen verlässliche Planungen nur schwer zu.

All diese Herausforderungen gilt es in Zukunft zu meistern, was fast einer Quadratur des Kreises gleicht. Motivation gibt dabei stets auf Neue das Erleben in der Landschaft mit ihrem Reichtum an Farben, Formen, Tieren und Pflanzen.

„Tradition ist nicht die Bewahrung der Asche sondern die Weitergabe des Feuers“ (Jean Jaurès)deshalb wird sich der LPV auf jeden Fall weiter für die erzgebirgische Kulturlandschaft engagieren. Dabei muss auch die junge Generation dafür gewonnen, diese Landschaft mit all ihrer Vielfalt ebenso zu schätzen und aktiv zu ihrem Erhalt beizutragen.

Zu diesem Artikel liegen noch keine Kommentare vor.

Artikel kommentierenSchreiben Sie den ersten Kommentar.