Artenvielfalt hören

Wie nehmen wir unsere Umwelt wahr? Mit den Augen, sicher, doch auch mit anderen Sinnen – dem Gehör zum Beispiel. Lioba Degenfelder wollte Artenvielfalt für alle hörbar machen und hat deshalb die Wanderausstellung „Land.schafft.Klang“ ins Leben gerufen. Co-Kuratorin Laura Kuen hat uns das Projekt vorgestellt.

von Julia Schenkenberger erschienen am 18.10.2024Das monotone Zirpen der Grillen und Heuschrecken, die Gesänge der Zikaden und das aufgeregte Zwitschern der Feldlerchen: Für mich sind das die Geräusche des Sommers. An der Auswahl ist unschwer zu erkennen, dass ich auf dem Land lebe. Wenn ich nach Feierabend durch die Wiesen des Heckengäus streife, begleitet mich diese Klangkulisse, oft ganz unbewusst.

1Der Klang artenreicher Wiesen ist auch Umweltingenieurin Lioba Degenfelder vertraut. Sie weiß allerdings auch: Artenarme Lebensräume klingen anders und mancherorts spricht das Schweigen der Arten Bände. Zwar ist das Artensterben überall, doch das ist längst nicht in den Köpfen der Menschen angekommen. Verfehlt die Umweltbildung hier ihre Wirkung? Degenfelder engagiert sich seit über 15 Jahren in der Umweltbildung. Ihre Kritik: Vieles ist zu distanziert, sodass die Tragweite des Problems oft nicht durchdringt. Ihre Freundschaft mit der Musikerin Evi Keglmaier liefert schließlich den richtigen Impuls: Kann „Klang“ einen neuen Zugang zum Thema Artenvielfalt schaffen?

Allmählich wächst in Lioba Degenfelder der Wunsch, eine Ausstellung über Landschaften und deren Klänge zu entwickeln. Sie findet beim Bayerischen Landesverein für Heimatpflege e. V. Gleichgesinnte, die sich für ihre Idee begeistern und bei der Rosner & Seidl Stiftung großzügige Förderer für das Projekt. Doch: Sie selbst hat noch nie eine Ausstellung kuratiert.

Das Team wuchs mit seinen Aufgaben zu einem interdisziplinären Kollektiv. Kuratorisch gesellte sich Laura Kuen an Degenfelders Seite. Die Umweltanthropologin hat bereits mehrere Ausstellungen kuratiert, war zuletzt am Deutschen Museum in München aktiv. Sie begeistert sich für Degenfelders Ansatz, Artenvielfalt hörbar zu machen. „Ich komme aus der audiovisuellen Anthropologie. Mir war bewusst, dass jenseits der Sprache viel zu hören ist“, erklärt sie. „Es geht um die Kunst des Bemerkens.“

Kuen bringt ihre kuratorische Erfahrung in das Projekt ein. Das Team ist jedoch bedeutend größer. Sieben Menschen arbeiten hier zusammen – und zwar auf Augenhöhe. Sie bringen verschiedenste Expertisen mit sich: Neben den beiden Kuratorinnen arbeiten ein Videograf, zwei Ausstellungsgestalter, eine Musikerin und eine Projektmanagerin an der Ausstellung. Für das Projekt ein großer Mehrwert, findet Kuen. „Wir sind fachlich sehr weit gestreut, das war und ist das Bereichernde.“

Viel zu hören

Das Projektteam trifft sich von Anfang an regelmäßig, mindestens einmal die Woche. Zusätzlich gehen die sieben mehrfach für drei Tage in Klausur. Anfänglich bekommt das Team vor allem fachlichen Input von Umweltingenieurin Lioba Degenfelder, doch schnell können sich alle einbringen. Je mehr sie über Klänge sprechen, desto mehr sprudeln die Ideen. „Wir sind förmlich in ein Kaninchenloch gefallen“, lacht Kuen und spielt dabei auf Alice im Wunderland an. „Wir wollten immer mehr hörbar machen!“

2Schnell wird deutlich, dass sich das Team beschränken muss. Es gibt einfach zu viel zu hören. Die Wahl fällt schließlich auf den Lebensraum Wiese. Wiesen können Hotspots der Artenvielfalt sein, sind aber auch auf unterschiedlichste Weise vom Menschen beeinflusst. Außerdem sind Wiesen und Weiden denkbar vielfältig: vom trockenen Magerrasen zur hochgelegenen Almweide – beide Heimat spezialisierter Arten – und von der orchideenbewachsenen Feuchtwiese über die strukturreiche Streuobstwiese bis hin zum ergiebigen, aber artenarmen Intensivgrünland.

3Das Team möchte mit der Ausstellung Wissen vermitteln – Wissen über Artenvielfalt, aber auch über das Artensterben und die Rolle der Menschen. Gleichermaßen möchte man die Menschen berühren und mitnehmen. „Wir wollen Spotlights geben, die die Menschen anregen, sich weiter zu informieren“, erklärt Kuen.

Zahlreiche Gespräche mit Menschen aus der Forschung ergänzen die Ursprungsidee, Recherchen über wissenschaftliche Studien bilden die notwendige Wissensgrundlage. Es ist Aufgabe des Teams, zu sortieren und zu priorisieren – schließlich soll die Ausstellung mobil sein und, sofern der Platz begrenzt ist, nur eine Fläche von 150 m² einnehmen. Es gilt abzuwägen, zu verwerfen, das Wichtige herauszuarbeiten. Ganz allmählich entwickelt sich so das Drehbuch der Ausstellung.

Die Gestaltung bildet die Ideen ab

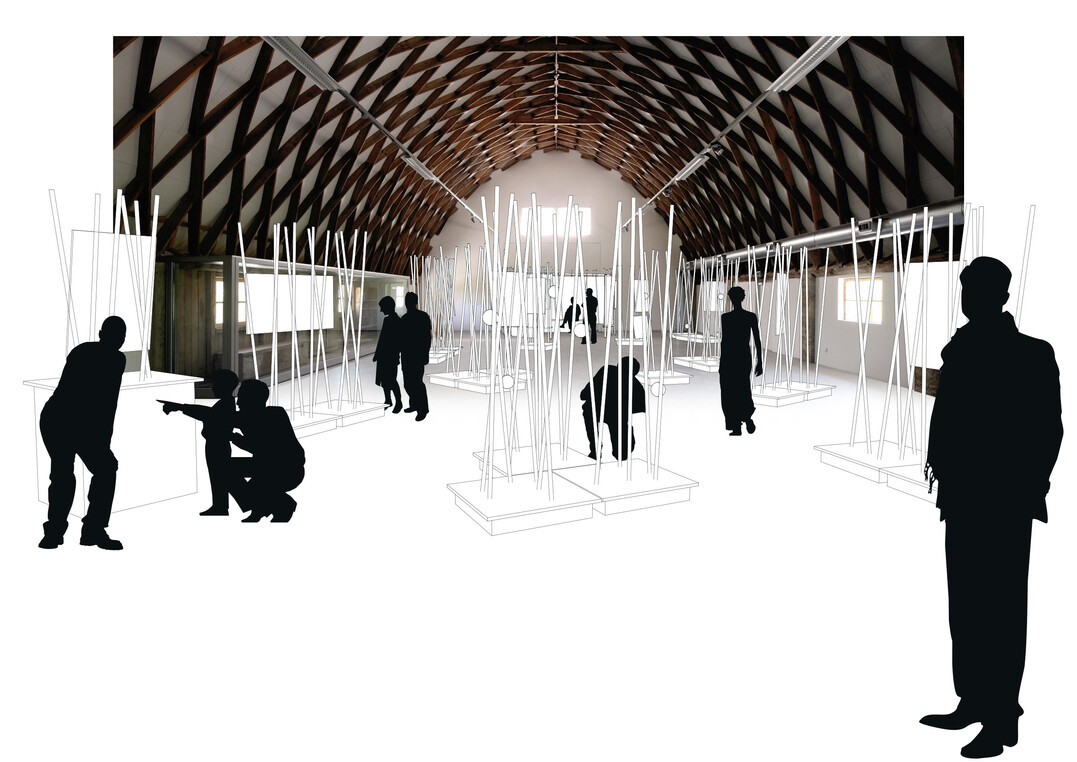

Gemeinsam entwickeln Kuen und ihre Mitstreiterinnen und Mitstreiter ein mobiles Konzept, das Interessierte in die Wiese eintauchen lässt. Bambushalme bilden das Grundgerüst und erlauben den Perspektivwechsel. Wer hier auf Entdeckungsreise geht, wird Teil der Wiese. In verschiedenen Klanginseln werden die einzelnen Themen abgedeckt. Die Menschen lernen, wieso Tiere überhaupt Geräusche machen, sie erfahren, wie artenreicher Boden klingt und warum nicht jede Wiese gleich klingt.

4Um all diese Klänge zu sammeln, ist Charles Kenwright, seines Zeichens Videograf und Field Recordist, durch ganz Bayern gereist. Seine Aufnahmen bilden verdichtete Klangkulissen diverser Wiesen und Weiden. An anderen Stationen nutzt das Team Aufnahmen des Tierstimmenarchivs Berlin.

5Kenwright verschafft jedoch nicht nur den Arten selbst Gehör; zu Wort kommen auch die Menschen, die mit den verschiedenen Wiesen und Weiden verbunden sind, etwa ein Landschaftspfleger, ein Schäfer und ein junger Landwirt, der sich mit dem Rückgang der Artenvielfalt auf seinen Flächen bewusst auseinandersetzt.

Die Ausstellung spricht viele Sinne an: Natürlich das Gehör, aber auch das Auge. Informative Texte erläutern die Stationen. So kurz sie gehalten sind, so viel Arbeit steckt doch in ihnen. Bis zu acht Korrekturschleifen durchlief jeder Text, erzählt Laura Kuen. „Es war ein Annäherungsprozess zwischen wissenschaftlichem Informationsgehalt und Verständlichkeit“, erinnert sie sich. „Die Texte sollen so zugänglich wie möglich sein.“ Die ersten beiden Sätze umfassen dabei die Kernessenz der Botschaft, sodass jeder und jede das Wichtigste aus der Ausstellung auch im Vorbeigehen mitnehmen kann.

6Land.schafft.Klang soll berühren. Das wird spätestens mit der letzten der Ausstellungsinseln klar. Mit einem von Evi Keglmaier komponierten „Requiem für verschwundene Arten “ ist sie all jenen Arten gewidmet, die in Bayern bereits ausgestorben sind oder die in naher Zukunft verschwinden könnten. Es ist die emotionalste der Stationen, vielleicht auch die andächtigste. Besucherinnen und Besucher können Gedenkbilder dieser Arten mit nach Hause nehmen und per QR-Code die Stimmen und Rufe der Verschwundenen anhören.

Berühren ist ein wesentliches Ziel der Ausstellung. Sie soll aber vor allem für Artenvielfalt faszinieren und begeistern. Kernelement dabei ist das Klangzelt, eine zeltartige Konstruktion aus schalldämmendem Stoff. Wer es betritt, darf der Klangcollage „In den Wiesen“ von Evi Keglmaier und der Soundkünstlerin Miriam Strobl lauschen. In ihrer Komposition kombinieren sie Naturklänge mit Gesang, Instrumenten und elektronischem Sound.

Seit Frühling 2024 wandert die Ausstellung durch Bayern. Geplant sind bisher elf Ausstellungsorte bis 2026. Wie es danach weitergeht, lässt Kuen momentan offen – publizieren möchte sie zu der Ausstellung auf jeden Fall, das verrät sie mir.

- Projektname: Land.schafft.Klang

- Laufzeit: 2024-2026

- Projektziel: Umweltbildung zur Artenvielfalt des Lebensraums Wiese

- Finanzierung: Rosner & Seidl Stiftung

Michaela Metz Projektkoordination Land.schafft.Klang

Bayerischer Landesverein für Heimatpflege e. V. Ludwigstraße 23 Rgb. 80539 München

Telefon +49 (0)174 7957970 info@landschafftklang.de

www.landschafftklang.de

Zu diesem Artikel liegen noch keine Kommentare vor.

Artikel kommentierenSchreiben Sie den ersten Kommentar.