Projekt und Verein Blühende Bergstraße

- Veröffentlicht am

Ein kleiner Weinberg mit nur wenigen Reben, die dicht an dicht mit Trauben besetzt sind. Am Ende der Reihen prächtig blühende Schwertlilien und die ersten frühen Rosenblüten. Eine kleine Trockenmauer bildet den Abschluss zum Weg. Oberhalb derselben ein artenreicher Magerrasen mit Sommerwurz und Helmknabenkraut. Eidechsen liegen faul in der Sonne, und über allem Vogelzwitschern und Grillenzirpen.

Gleich daneben ein anderes Bild: Ein kleiner Garten mit verschiedenen Salatsorten, prächtigem Rhabarber und bunten Zierpflanzen um die Terrasse, alles etwas verborgen hinter einer dichten Hecke. Und wenige Meter weiter eine kleine Streuobstwiese, wo an den Bäumen schon die ersten Kirschen Farbe bekommen. Es ist diese Vielfalt, die der Verein Blühende Bergstraße erhalten will.

Alles begann als gemeinsames Projekt der Städte und Gemeinden Laudenbach, Hemsbach, Weinheim, Hirschberg, Schriesheim und Dossenheim am badischen Abschnitt der Bergstraße mit dem Ziel, die abwechslungsreiche Kulturlandschaft in den Hängen der Bergstraße zu erhalten. Denn das vielfältige Mosaik, das den Charakter der Bergstraße prägt, droht zu verschwinden. Immer mehr der Kleinflächen werden aufgegeben, fallen brach und verwalden sukzessive. Wertvolle Lebensräume auf den offenen Wiesen, Böschungen und Trockenmauern gehen so verloren – und damit wichtige Habitate für seltene Arten wie die Sommerwurz (Orobanche sp.) oder die Schlingnatter (Coronella austriaca ).

Diese Entwicklung hat viele Ursachen: Der Weinbau hat sich weitgehend aus den schwierig zu bewirtschaftenden Lagen zurückgezogen und der Markt für den früher verbreiteten Obstanbau ist zusammengebrochen. Der früher selbstverständliche Anbau für den Eigenbedarf ist heute keine Notwendigkeit mehr. Viele der Flächenbewirtschafter haben bereits altersbedingt aufgegeben oder werden dies in absehbarer Zeit tun. Maßgebliche Voraussetzung für die Nutzung der Grundstücke unter heutigen Maßstäben ist aber eine zeitgemäße Erschließung für Pkw und zur Bewirtschaftung erforderliche Fahrzeuge und Maschinen. Hier zeigen sich schnell Defizite im Gebiet und selbst Landschaftspflegemaßnahmen stoßen bei der Anfahrbarkeit an Grenzen.

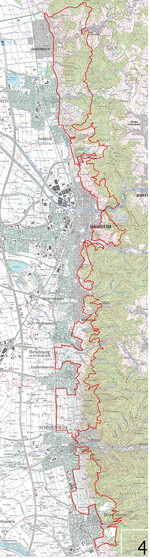

Das Projektgebiet

Bei dem Projektgebiet handelt es sich um einen Abschnitt der Hangzone entlang der Bergstraße, die den Ostrand des Oberrheingrabens bildet. Es umfasst 1.658 ha mit etwa 11.000 Flurstücken, die sich mit Ausnahmen von Wegen und Waldflächen fast ausschließlich in privatem Eigentum befinden.

Ihren Namen verdankt die „Blühende Bergstraße“ den Obstbäumen, die zusammen mit dem Wein die Kulturlandschaft prägen. Besonders charakteristisch sind kleinteilige Gemengelagen von Gärten, Wiesen, Obststücken und kleinen Weinbergen sowie markante Trockenmauern und Hohlwege. Der Bergstraßenhang ist nicht nur landschaftlich reizvoll und dementsprechend von Touristen und Naherholungsuchenden aus dem Rhein-Neckar-Raum stark frequentiert. Vielmehr ist er auch ein ökologisch besonders hochwertiges Gebiet, vor allem aufgrund der Prägung durch Mager- und Trockenbiotope, der hohen Strukturvielfalt und kleinteiligen Mosaikbildung, der engen Verzahnung mit dem Wald sowie der Vorkommen seltener und gefährdeter Arten. Daraus resultiert auch eine hohe Dichte an Schutzgebieten. Das Gebiet ist Teil des Biotopverbunds der mager-trocken geprägten Lebensräume entlang der Rheinschiene und damit auch im europäischen Maßstab von Bedeutung.

Nachdem in einer vorgeschalteten Moderationsphase Stärken und Schwächen des Projektgebiets analysiert und Projektideen gesammelt worden waren, schlossen sich die Gemeinden 2014 zusammen und beauftragten die Bresch Henne Mühlinghaus Planungsgesellschaft (bhm) mit dem Regionalmanagement zur Umsetzung. Das Projekt wurde als Integriertes Ländliches Entwicklungskonzept (ILEK) „Blühende Badische Bergstraße“ vom Ministerium für ländlichen Raum und Verbraucherschutz Baden-Württemberg für einen Zeitraum von fünf Jahren gefördert.

Ziele

Das Projekt hatte das Ziel, die noch stattfindende Nutzung im Gebiet zu halten und zu stärken und gleichzeitig die hohe Bedeutung des Gebiets für Naturschutz und Landschaftserleben zu sichern und zu fördern. Nicht zuletzt sollten auch neue Impulse für einen sanften Tourismus gegeben werden. „Immer unter dem Aspekt des Flächenmosaiks, das die Bergstraße hier ausmacht“, ergänzt Dr. Thomas Trabold von bhm, „und für das fachübergreifend die Landschaftspflege koordiniert werden muss.“

Planung und parallele Umsetzung

Für die Erhaltung der Vielfalt der kleinteiligen Landschaft und die Entwicklung des Gebiets hat bhm einen Entwicklungsplan erarbeitet, der die Interessen aller Landnutzer berücksichtigt und gleichzeitig die Vernetzung der Offenland-Lebensräume zu einem Biotopverbund fördert. Dabei waren insbesondere diejenigen Bereiche zu ermitteln, in denen Offenhaltung durch Nutzung nicht mehr möglich erscheint, eine Offenhaltung aber von öffentlichem Interesse ist, weshalb Pflegemaßnahmen notwendig sind.

„Wir haben jedoch nicht die Planung abgewartet, sondern die schnelle Umsetzung von ersten Maßnahmen in allen Mitgliedsgemeinden vorangetrieben“, erläutert Projektleiter Bernhard Ullrich. „Unsere langjährige Erfahrung in Umsetzungsprojekten zeigt, dass schnell erste Erfolge sichtbar werden müssen, um ein Projekt erlebbar zu machen, positive Stimmung zu bewahren und zum Mitmachen zu motivieren.“

Inzwischen befinden sich rund 30 Landschaftspflegemaßnahmen in Umsetzung oder Vorbereitung durch das Projektmanagement. Hinzu kommen zahlreiche weitere Maßnahmen, die in Regie des Landschaftserhaltungsverbands Rhein-Neckar und anderer Partner im Sinne des Projekts umgesetzt werden. Der Erfolg ist umso höher zu bewerten, als sich die Abstimmungen mit den Eigentümern aufgrund der starken Besitzzersplitterung extrem aufwendig darstellen. Die durchschnittliche Flurstücksgröße liegt nämlich in Problembereichen oft unter 500 m2.

Wirtschaftswegenetz

Ziel des Projekts ist es auch, ein zeitgemäßes Wegenetz zu entwickeln, das die Ansprüche aller Nutzergruppen berücksichtigt. Und das sind in der Bergstraße nicht wenige: Landwirte, Winzer, Anwohner und Wanderer sind nur einige dieser Gruppen. In Teilgebieten wurden hierzu Flurneuordnungsverfahren angeordnet. Wo keine umfassende Instandsetzung oder Modernisierung des Wegenetzes im Rahmen einer Flurneuordnung in Aussicht steht, wurde in Zusammenarbeit mit den Gemeinden und anderen Akteuren nach Möglichkeiten zur Beseitigung der gröbsten Mängel im Wegenetz gesucht.

Der neue Blütenweg

Als einer der ersten Schritte wurde der sogenannte „Blütenweg“ neu konzipiert. Dieser etwa 95 km lange Wanderweg führt von Darmstadt bis nach Wiesloch durch die Hangzone der Bergstraße. Im Abschnitt des Projektgebiets wurde der Blütenweg aus den Siedlungen heraus in die freie Landschaft gelegt, um Touristen und Naherholungssuchenden mehr Aussichtspunkte sowie abwechslungsreiche blühende Wegabschnitte mit Magerrasen, Obstwiesen, Hohlwegen und mehr zu bieten. Hierzu wurden oft unbekanntere, aber attraktivere Wege genutzt, Teilabschnitte des Weges wurden hierzu reaktiviert oder neu gebaut.

Der Blütenweg ist die zentrale Entwicklungsachse des Projekts. Vor allem hier sollen Maßnahmen zur Nutzungssicherung und Landschaftspflege greifen. Schritt für Schritt soll auch die Ausstattung mit Info-Tafeln und Sitzgelegenheiten verbessert werden.

2016 wurde der neue Blütenweg im Rahmen des „Blütenwegfestes“ eingeweiht. Aus diesem Fest hat sich in wenigen Jahren eine Veranstaltung mit hoher Anziehungskraft auch über die Region hinaus mit 10.000-12.000 Besuchern entwickelt. Vor allem aber verbindet der Blütenweg: Über 100 Vereine, Institutionen, Initiativen und Einzelakteure haben gemeindeübergreifend zusammengearbeitet und das vielfältige Programm der Veranstaltung gestaltet. Damit wurde ein erster wichtiger Schritt in Richtung Gemeinschaftsgefühl über die Gemeinden hinweg getan.

Intensive Öffentlichkeitsarbeit

Das Projekt wurde von Beginn an mit intensiver Öffentlichkeitsarbeit begleitet. Dies ergibt sich schon alleine daraus, dass die Vielzahl der Grundstücksbesitzer nur über breit angelegte Öffentlichkeitsarbeit erreicht werden kann. Mit ihr wurde einerseits die Wertschätzung der Landschaft gesteigert und andererseits das Problembewusstsein etabliert und auf hohem Niveau gehalten. Insbesondere den am Blütenweg gelegenen Flächen wurde auf diese Weise eine hohe Aufmerksamkeit zuteil, was schon zahlreiche Grundstücksbesitzer veranlasst hat, selbst wieder tätig zu werden.

Ein wesentlicher Aufgabenbereich dabei ist auch die Beratung der Grundstückseigentümer. Sie verfolgt das Ziel, sie auch dauerhaft für die Gartennutzung zu begeistern. Dazu haben die Gemeinden der Bergstraße Infomaterial zusammengestellt und zudem eine kostenlose Grundstücksbörse eingerichtet, in der Gartengrundstücke, Weinberge und Obstwiesen vermittelt werden können. Die Prämisse für die Flächen ist immer die Nutzung, um das Mosaik nicht der Sukzession anheimfallen zu lassen.

Vom Projekt zum Verein

Mit dem Auslaufen der Förderung als ILEK im April 2019 endete das Engagement keineswegs: Bereits im Juli 2018 gründeten die Projektgemeinden zusammen mit dem Bezirks-, Obst-, Wein- und Gartenbauverein Weinheim und dem BUND-Regionalverband Rhein-Neckar-Odenwald den „Verein zur Sicherung und Förderung der Blühenden Bergstraße“, kurz „Blühende Bergstraße“, der seit 2019 die Projektträgerschaft übernahm und die bisherigen Aufgaben nahtlos weiterführt. Voraussetzung hierfür war die Bestellung einer hauptamtlichen Geschäftsführung, die bhm übertragen wurde.

Die Gründungsmitglieder werden inzwischen von weiteren Organisationen und Einzelmitgliedern unterstützt, die sich dem Verein angeschlossen haben – ganz im Sinne der Bildung einer Allianz für die „Blühende Bergstraße“. Mit Gründung des Vereins eröffnen sich weitere Möglichkeiten der Finanzierung von Maßnahmen über Fördermittel oder Spenden. Zudem wird das Engagement auf privaten Grundstücken erleichtert.

Zahlreiche Veranstaltungen sind Teil der Vereinsaktivität: Neben der Mitorganisation des Blütenwegfestes organisiert der Verein regelmäßig Landschaftspflegeaktionen in den Mitgliedsgemeinden, um mit freiwilligen Helfern beispielsweise Trockenmauern freizustellen, brachgefallene Grundstücke zu entbuschen oder Wiesen zu mähen. Die Resonanz ist positiv: Vom Teenager bis zum tatkräftigen Senior ist alles dabei. „Die Einsätze stärken die Identifikation mit der Bergstraße“, findet Thomas Trabold. „Außerdem werden hier viele Kontakte geknüpft, die beispielsweise die Grundstücksbörse voranbringen.“ In mehreren Orten haben sich lokale Aktionsgruppen etabliert, die mit vorbildlichem Einsatz die Umsetzung der Maßnahmen entscheidend voranbringen und für die nun der Verein die Plattform bildet.

Ausblick

Die Erfahrung aus fünf Jahren Projektmanagement zeigt, dass Umfang und Vielschichtigkeit der Managementaufgaben sowie die hohe Dynamik im Gebiet eine Dauerbetreuung und stetige Impulsgebung erfordert. Unerlässlich dabei ist eine Beobachtung der Veränderungen, um bei unerwünschten Entwicklungen nachzusteuern. Mit der Gründung des Vereins und dem Beschluss zur Fortsetzung der Finanzierung des hauptamtlichen Projektmanagements haben die Gemeinden die Voraussetzungen dafür geschaffen, dass das Projekt weitergeführt werden kann.

Der Verein arbeitet dafür, dass alle das gemeinsame Ziel erkennen. „Die Bürger und die Politiker haben erkannt, dass für den Schutz der Natur und Kulturlandschaft alle gemeinsam an einem Strang ziehen müssen. Der Verein gibt die Chance, alle Parteien zu bündeln“, meint Trabold. Spannend sei zu beobachten, dass sich aus den verschiedenen Interessen allmählich ein perfektes Zusammenspiel entwickelt. Da komme es zu Kompromissbereitschaft und Offenheit für neue Lösungen. „Zu dogmatisch rangehen bringt gar nichts“, stellt Trabold fest. „Wichtig ist, dass der Funke überspringt.“

- Geschäftsführer für das Projekt seitens der Gemeinden: Roland Robra

- Projektmanagement und Geschäftsführung des Vereins Blühende Bergstraße: Bernhard Ullrich, Dr. Thomas Trabold, Jan Frings (bhm Planungsgesellschaft)

- Vorstand Verein: Manuel Just, Gerhard Röhner, Hansjörg Höfer, Sven Stein

Projekt und Verein Blühende Bergstraße:

Link zur Broschüre für Grundstücksbesitzer:

Autoren

Bernhard Ullrich hat in Hannover Landespflege studiert und arbeitet seit vielen Jahren im Büro bhm. Als Projektleiter hat er das Projekt Blühende Bergstraße seit der Auftragserteilung 2014 zusammen mit den Projektpartnern entwickelt und vorangetrieben.

Dr. Thomas Trabold hat in Hohenheim Agrarwissenschaften studiert, arbeitet seit 2018 im Büro bhm und ist im Projektteam insbesondere für die Vereinsarbeit zuständig. Ehrenamtlich engagiert er sich im Heidelberger Biotopschutz für die Erhaltung und Vernetzung wertvoller Lebensräume.

Barrierefreiheits-Menü

Schriftgröße

Kontrast

Menü sichtbar

Einstellungen

Zu diesem Artikel liegen noch keine Kommentare vor.

Artikel kommentierenSchreiben Sie den ersten Kommentar.