Mehr als nur Bäume und Borkenkäfer

98 Prozent der Fläche des Nationalparks Bayerischer Wald sind bewaldet. Bleiben also zwei Prozent. Und um genau die kümmern sich Claudia Schmidt und ihre Kollegen im LIFE-Projekt „Moore, Fließgewässer und Schachten im Nationalpark Bayerischer Wald“. Wir haben uns mit der jungen Projektbetreuerin und ihrem Kollegen Jochen Linner in der Nationalparkverwaltung in Grafenau getroffen.

- Veröffentlicht am

Wir haben uns nicht gerade den schönsten Tag für ein Treffen ausgesucht. Am Vorabend hat der dringend nötige Regen eingesetzt und ein Ende ist erst mal nicht in Sicht. Nicht gerade die idealen Bedingungen, um in den Nationalpark Bayerischer Wald zu gehen. Aber Wasser ist eigentlich genau das richtige Stichwort, denn darum geht es vielfach in dem Projekt, das Claudia Schmidt betreut hat: um die wasserabhängigen Lebensräume des Bayerischen Waldes.

Drei verschiedene Lebensräume stehen dabei im Fokus der Nationalparkverwaltung: die Hochmoore des Bayerischen Waldes, die durch Entwässerung und Aufforstung stark degradiert wurden, die Fließgewässer, die häufig zum Zweck des Holztransports begradigt und verbaut wurden, und schließlich die trockenen Lebensräume der Schachten. Unter diesem Begriff sind die offenen Weideflächen in abgelegenen Bergwäldern zusammengefasst, die in der Vergangenheit als Hutungen für Rinder genutzt werden, heute aber brachzufallen drohen. Im LIFE-Projekt „Moore, Fließgewässer und Schachten im Nationalpark Bayerischer Wald“ hat es sich die Nationalparkverwaltung zum Ziel gemacht, zumindest einen Teil der noch vorhandenen Flächen zu renaturieren. Seit Oktober 2013 wurde fünf Jahre lang daran gearbeitet, die Ziele zu verwirklichen. Nun sind die Arbeiten abgeschlossen.

Den großen Umfang der Projektarbeit konnte die Verwaltung nicht mit dem Stammpersonal bewältigen. Deshalb wurde eine Projektbetreuerin eingestellt. Seit Mai 2016 ist das Claudia Schmidt. Die junge Umweltplanerin hatte schon während des Studiums mit einer Arbeitsgruppe im Nationalpark gearbeitet und nicht zuletzt hatte sie sich bereits in der Masterarbeit mit den Mooren und ihrer Renaturierung auseinandergesetzt. Jochen Linner, im Nationalpark für den Bereich Naturschutz und Natura 2000 zuständig, war für die Projektkoordination verantwortlich. Möglich wurde das Projekt aber auch deshalb, weil das Personal des Nationalparks nicht nur seine vielfältigen Erfahrungen einbrachte, sondern auch tatkräftig bei der Umsetzung aller Maßnahmen mitarbeitete. So konnte ein Teil der Arbeiten kostenneutral abgewickelt werden, um das Budget von 1,3 Millionen Euro nicht zu sehr zu strapazieren. Insgesamt waren über 70 Mitarbeiter an der Umsetzung beteiligt – und neben ihnen noch zahlreiche Freiwillige, die sich bei verschiedenen Einzelmaßnahmen mit vollem Körpereinsatz engagiert haben.

Moorlebensräume

Einen wesentlichen Projektbestandteil bildete die Renaturierung von drei Hochmooren, die als noch renaturierbare degradierte Moore eingestuft wurden. „Hier war klar: Wenn wir nichts machen, würde sich der Zustand weiter verschlechtern“, erzählt Claudia Schmidt. Die Detailplanung für die Wiedervernässung übernahm eine Arbeitsgruppe der Technischen Universität München. Die Studierenden untersuchten die Moorgeschichte anhand von Torfbohrungen, kartierten die Vegetation und arbeiteten schließlich Pläne aus, um den Zustand der Moore zu verbessern.

Dabei wurden die Entwässerungsgräben, die alle drei Moore durchzogen, abschnittsweise verschlossen. Keine der „Staustufen“ ist dabei größer als 30 Zentimeter – vor allem, damit der Wasserstand möglichst gleichmäßig wieder ein naturnahes Niveau erreichen kann, aber auch, damit die entstehenden, wassergefüllten Grabenbereiche nicht zu tief sind, um von der Vegetation überwachsen zu werden.

Kleinere Gräben konnten durch einfache Torfdämme aus Material, das vor Ort entnommen wurde, verfüllt werden. Breitere und tiefere Gräben wurden mit Spundwänden und rundholzverstärkten Dämmen verschlossen. Allein in der Kleinen Au, einem der drei Moore, wurden so 46 Staudämme eingebaut und zusätzlich 470 Meter Entwässerungsgräben komplett verfüllt. Durch die gute Erreichbarkeit dieses Moors konnten die Mitarbeiter durch einen Minibagger unterstützt werden, im abgelegeneren Tieffilz war das nicht möglich. Hier mussten sämtliche Arbeiten durch reine Muskelkraft geschehen.

Zusätzlich zum Verschluss der entwässernden Gräben wurden die Fichten, mit denen die Hochmoore aufgeforstet wurden, entnommen. Zur Schonung der empfindlichen Böden wurde hier auf den Einsatz schwerer Maschinen verzichtet. Der Abtransport des Pflanzenmaterials – sowohl des Nutzholzes als auch des nicht nutzbaren Reisigmaterials – geschah in der Kleinen Au über einen Seilkran mit doppeltem Laufwagen. „Die Fichten wurden sozusagen schwebend aus der Fläche transportiert“, erzählt Schmidt. „Eine schonende Renaturierung wäre sonst nicht möglich gewesen.“ Im Tieffilz kam sogar ein Lastenhubschrauber für den Antransport des Baumaterials zum Einsatz, da die Fläche nur über einen Trampelpfad zu erreichen ist.

Über den Umfang der Arbeiten wurde im Einzelfall ausführlich beraten. „Gerade beim Tieffilz haben wir lange diskutiert“, erklärt Jochen Linner. „Die Fläche liegt in der Kernzone. Dort mit einer großen Maßnahme in die Fläche reinzugehen war umstritten.“ Letzten Endes wurde ein Kompromiss gefunden: Man beschränkte sich auf den Bereich, der bereits in den 90er-Jahren Gegenstand einer Renaturierung war, und bemühte sich, die damals erzielten Fortschritte zu sichern und zu verbessern.

Der Erfolg der Maßnahmen wird mit einem ausführlichen Monitoring begleitet. „Pro Fläche haben wir je mindestens neun Monitoringpunkte für die Wasserstände und die Vegetation“, erläutert Claudia Schmidt. Beide Monitorings werden auch nach Abschluss des Projekts weitergeführt. „Bereits jetzt ist allmählich eine Entwicklung festzustellen“, so Schmidt. „Die Wasserstände stiegen rasch an und Torfmoose erobern sich mehr und mehr ihren Lebensraum zurück.“

Moorwälder

Die Arbeiten in der Projektsäule „Moor“ erstreckten sich außerdem über damit zusammenhängende Lebensraumtypen. Im Projekt wurden daher auch Moorwälder einbezogen, hier wurden Rundholzdämme errichtet und einzelne Fichten entnommen. „Unser Credo war hier, vor allem in der Managementzone des Nationalparks aktiv zu werden, denn die Wälder in der Naturzone haben durch die Totholzanreicherung eine gewisse Chance, sich auch ohne unser Eingreifen zu erholen“, erläutert Schmidt das Vorgehen.

Um die Gebietskulisse abzurunden, kaufte der Nationalpark außerdem weitere Flächen auf. „Durch diesen Flächenaufkauf wurde die Renaturierung von weiteren Feuchtlebensräumen möglich“, erzählt Linner. „Da mussten wir aber erfahren, dass der Ankauf schwer planbar ist.“ Zeitintensive Abstimmungen mit potenziellen Verkäufern und Anrainern waren nötig, um schließlich die Umsetzung in Angriff zu nehmen.

Fließgewässer

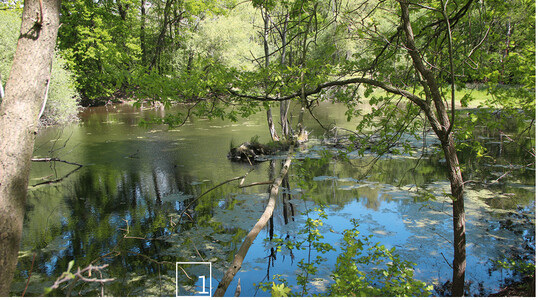

Schließlich konnten durch den Ankauf passender Grundstücke aber auch zusätzliche Bäche renaturiert werden. Viele Gewässer des Bayerischen Waldes wurden in der Vergangenheit zum Transport von Holz flussabwärts begradigt, ausgebaut und befestigt. Dadurch gingen viele Lebensräume für Tiere und Pflanzen verloren.

Doch das Renaturierungsinteresse stand hier im klaren Konflikt zum Denkmalschutz. „Diese Bauwerke sind eigentlich eine wahnsinnige Ingenieurs- und Arbeitsleistung“, schwärmt Linner. „Vor allem, wenn man bedenkt, dass das Gelände schwer kartierbar und schlecht zugänglich ist!“ Das Team um Claudia Schmidt stand deshalb im engen Austausch mit den Denkmalschutzbehörden. Die noch vorhandenen Kulturrelikte wurden begutachtet und schließlich wurde ein Kompromiss zwischen Erhaltung der Kulturgeschichte und der Renaturierung gefunden. Den renaturierten Bächen wurde abschnittsweise ihr anthropogen beeinflusster Lauf gelassen, in anderen Bereichen wurde der Verbau entfernt. „Wir haben hier das enge Korsett der Verbauung entfernt. Dabei haben wir nur an einzelnen Stellen eingegriffen, das Material punktuell verlagert und wieder eingebaut, um die Strömung zu lenken“, erklärt Linner.

Im Fokus der Planungen und Maßnahmen stand hier vor allem auch die nach der Fauna-Flora-Habitat-Richtlinie geschützte Mühlkoppe. Der Fisch lebt vor allem am Gewässergrund, Querbauwerke mit einer Höhe von über 20 Zentimetern sind für ihn kaum zu bewältigen. Daher wurde auch die Durchgängigkeit der Nationalparkgewässer betrachtet. Wenn nötig, entstanden Stege und Brücken, um den Gewässerverlauf nicht zu unterbrechen. Bei kleineren Fließquerschnitten wurden auch Furte gebaut, Fließwege verlängert und flache Sohlrampen ausgestaltet.

Trockenlebensräume

Doch nicht nur die Gewässerlebensräume gehören zu den wenigen nicht bewaldeten Bereichen des Bayerischen Waldes. Auch die Schachten haben eine lange kulturhistorische Bedeutung. Diese Offenlandbereiche wurden anthropogen geschaffen, um hier Tiere weiden zu lassen. Im Nationalpark sind sie vor allem als Borstgrasrasen ausgeprägt; in einzelnen Bereichen, wenn eine Mähnutzung erfolgte, entstanden auch Bergmähwiesen. Hier finden sich Arten wie der Ungarische Enzian oder die Arnika, Warzenbeißer und Lilagold-Feuerfalter.

Im Projekt erprobte die Nationalparkverwaltung die Möglichkeiten der Beweidung dieser Flächen: Eine Rinderherde wurde angeschafft, Rotes Höhenvieh, eine robuste, gefährdete Hausrinderrasse. Insgesamt gibt es im Park noch 15 Schachten, die Beweidung wurde zuerst nur auf dem Ruckowitzschachten getestet. „Die frühere Beweidungsform war ja eine ganz andere“, erläutert Linner den Ansatz. „Wesentlich größere Herden beweideten damals den Wald und übernachteten auf den Schachten. Heute beweiden wir mit weniger Tieren, dafür aber als Standweide. Wir wussten selbst nicht, wie sich das auswirkt.“

Das begleitende Arten- und Lebensraummonitoring ist aber bisher vielversprechend. Der Borstgrasrasen-Charakter der Flächen bildet sich wieder verstärkt heraus und auch die Charakterarten des Lebensraumtyps sind verstärkt vertreten. Die Nationalparkverwaltung weitete die Beweidung daher schon im laufenden Projekt in Rücksprache mit der EU-Kommission auf einen weiteren Schachten aus. Aktuell weiden zehn Tiere auf den Nationalparkflächen. Die Jungtiere werden nach Möglichkeit zur Zucht verkauft.

Öffentlichkeitsarbeit

Dieser Ansatz soll Aufmerksamkeit auf die Aktivitäten der Nationalparkverwaltung lenken. Sie ist Teil der vierten großen Säule im LIFE-Projekt: der Öffentlichkeitsarbeit. Umfangreiches Informationsmaterial, Infotafeln, Wanderausstellungen und Imagefilme informieren über die Arbeiten, die im Zuge der Renaturierung umgesetzt wurden. Fachexkursionen und eine eigene Gläserreihe, gestaltet von einem lokalen Künstler aus recycelten Flaschen, ergänzen das Programm.

„Das umfasst natürlich auch die komplette Informationsstruktur während des Projektes“, berichtet Linner. „Information und Abstimmung mit Betroffenen, Gemeinden und Nachbarn waren enorm zeitintensiv. Gleichzeitig konnten wir so aber ein wertvolles Netzwerk aufbauen, von dem in Zukunft alle Beteiligten profitieren können.“

After-LIFE

Und die Zukunft haben Schmidt und Linner schon im Blick: Nicht nur sollen die umgesetzten Maßnahmen gesichert und durch ein umfangreiches Monitoring begleitet werden, sondern die Nationalparkverwaltung engagiert sich bereits in einem neuen Projekt, dem „LIFE for MIRES“, bei dem die Moore in Tschechien und Deutschland grenzübergreifend im Interesse der Projektträger stehen. „In dem Fall sind wir aber nur Juniorpartner“, lacht Schmidt. „Unter anderem werden wir beim Monitoring mitarbeiten und unsere Erfahrung einbringen.“

Projektdaten

Projektträger: Nationalparkverwaltung Bayerischer Wald

Zuwendungsempfänger: Nationalparkverwaltung Bayerischer Wald

Projektbetreuung: Claudia Schmidt, Jochen Linner

Laufzeit: Okt. 2013 bis Sept. 2018

Finanzierungsumfang: 1,3 Millionen Euro

Finanzierung: EU (50 %), Bayerischer Naturschutzfonds (30 %), Nationalparkverwaltung Bayerischer Wald (20 %)

Mitarbeiter: über 70, darunter eine Tierärztin, Tierpfleger, Mitarbeiter der Betriebshöfe, Botaniker, Förster, Waldarbeiter, Pressesprecher, Grafikdesigner, Verwaltungsangestellte und Servicekräfte der Infozentren

Philosophie

Im Nationalpark Bayerischer Wald hat die menschliche Nutzung ihre Spuren hinterlassen. Mit den Maßnahmen sollen nicht nur die besonderen Natura-2000-Lebensräume erhalten und verbessert werden, sondern auch durch Öffentlichkeitsarbeit und Netzwerkbildung die Akzeptanz und Zusammenarbeit zwischen verschiedenen Akteuren langfristig gestärkt werden.

Weitere Infos finden Sie unter dem Webcode NuL4819.

Barrierefreiheits-Menü

Schriftgröße

Kontrast

Menü sichtbar

Einstellungen

Zu diesem Artikel liegen noch keine Kommentare vor.

Artikel kommentierenSchreiben Sie den ersten Kommentar.