Ergebnisse der Initiative NATÜRLICH BAYERN des DVL Bayern

Als Folge der Veröffentlichung der sogenannten „Krefeld-Studie“ zum Insektensterben in Deutschland (Hallmann et al. 2017) und begleitend zum bayerischen Volksbegehren Artenvielfalt beauftragte das Bayerische Umweltministerium den Deutschen Verband für Landschaftspflege (DVL) im Jahr 2018 mit der Umsetzung und Koordinierung der Initiative NATÜRLICH BAYERN. Mit einem Gesamtvolumen von 3 Mio. € ausgestattet, sollten Maßnahmen zum Schutz und zur Förderung von Wildinsekten in Bayern initiiert und umgesetzt, Akteure beraten und die Öffentlichkeit sensibilisiert werden.

von Martin Sommer, Dagmar Nitsche, Sabine Richter, Beate Krettinger erschienen am 15.03.2024Aufgabe des DVL war neben der Koordinierung des Gesamtprojekts die Durchführung einer landesweiten Öffentlichkeitsarbeit. Beteiligte Landschaftspflegeverbände setzten in 30 zweijährigen Einzelprojekten konkrete Maßnahmen um und übernahmen die Beratung und Schulung verschiedener Akteure, vor allem von Gemeinden und deren Bauhöfen.

Methoden der Flächenaufwertung

In Zusammenarbeit mit Kommunen, Landwirtinnen und Landwirten, Firmen und anderen Organisationen wurden gezielt Flächen als Lebensräume für Wildinsekten neu angelegt oder aufgewertet. Dabei wurden verschiedene Methoden angewandt. Auf Flächen, die noch eigenes Aufwertungspotenzial besaßen, wurde die Bewirtschaftung umgestellt. Im Dialog mit Bauhofleiterinnen, -leitern, -mitarbeitenden, Landwirtinnen, Landwirten und Firmen wurden dabei jeweils lokale Lösungen für Wildinsekten-Lebensräume gestaltet. Wo immer möglich wurde von Mulchen auf Mahd mit Abfuhr des Mähguts umgestellt. Wichtiger noch war die Änderung von früher und häufiger (Mulch-)Mahd auf spätere und seltenere Mahd.

Für Flächen, die neu angesät wurden, wurde ausschließlich gebietseigenes Saatgut verwendet. Dafür kamen folgende Methoden bzw. Samenherkünfte zum Einsatz:

- Kauf und Ansaat von zertifiziertem Regiosaatgut, bei großen Flächen in Streifensaat (Abb. 1, Herkunft aus dem jeweiligen Ursprungsgebiet gemäß Erhaltungsmischungsverordnung)

- Wiesendrusch mit Mähdrescher (Herkunft autochthon aus der Nähe, mindestens gleicher Naturraum)

- Samenernte mit einer Bürstmaschine (Abb. 2, Herkunft autochthon, wie bei Wiesendrusch)

- Mähgutübertragung (Abb. 3, Herkunft autochthon, wie bei Wiesendrusch) sowie

- Handsammlung (in Einzelfällen bei besonderen Arten und Ackerwildkräutern).

Ergebnisse

Bayernweite Öffentlichkeitsarbeit

Im Zuge der begleitenden Öffentlichkeitsarbeit des DVL wurde eine Projekthomepage (www.natuerlichbayern.de) erstellt, auf der u. a. wöchentliche Updates zu den Einzelprojekten eingespeist wurden. Diese wurden auch in die Social-Media-Kanäle (Facebook, YouTube) des DVL eingepflegt.

Praxisempfehlungen wurden auf die Homepage eingestellt und fanden in Form von zwei Erklärvideos zu Neuanlage von artenreichen Flächen und insektenfreundlicher Flächenpflege ein noch breiteres Publikum.

Der Moderator Willi Weitzel konnte gewonnen werden, unter dem Slogan „Worauf Insekten wirklich fliegen“ die Projektinhalte in einer fünfteiligen Filmreihe spielerisch an weitere Zielgruppen zu vermitteln. Darin reist Willi Weitzel zu verschiedenen Landschaftspflegeverbänden und lässt sich vor Ort von den Projektbeteiligten und Partnern wie Bauhöfen, Bürgermeisterinnen, Bürgermeistern und Landwirtinnen und Landwirten die verschiedenen Projekte, Techniken und Methoden erklären.

Um den vielen beteiligten Partner aus den Gemeinden und Bauhöfen Anerkennung für ihr Engagement zu zollen, kreierten DVL und lokale Landschaftspflegeverbände eine Auszeichnung. 43 Kommunen, die sich innerhalb des Projektes um die Artenvielfalt besonders verdient gemacht haben, erhielten neben einer Urkunde eine eigens gestaltete, metallene Florfliege.

Umsetzungsmaßnahmen

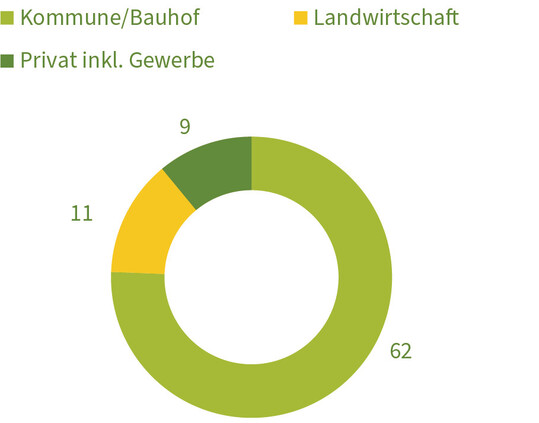

Die 30 teilnehmenden Landschaftspflegeverbände verteilten sich über alle Regierungsbezirke Bayerns. Insgesamt wurden im Rahmen der Projekte 670 ha Fläche in knapp 300 Gemeinden für Wildinsekten aufgewertet oder neu angelegt. Davon waren 60 % Wiesen bzw. Grünland und 30 % Säume und Raine, die restlichen Flächen verteilen sich auf die Lebensraumtypen Gräben, Äcker, Hecken und Sonderbiotope wie Offensandstellen oder Totholz (Abb. 4). Abb. 5 zeigt die Verteilung der Flächen zusätzlich in Eigentümergruppen aufgegliedert. Abb. 6 stellt die verschiedenen Aufwertungsmethoden dar.

2Beratungen und Schulungen

Wichtige Bestandteile der Einzelprojekte waren Beratung und Schulung der verschiedenen Akteure in den jeweiligen Landkreisen, wobei der Fokus auf den Bauhöfen und ihren Mitarbeitern lag. Abb. 7 zeigt die Verteilung der 82 Schulungen auf die Teilnahmegruppen. Insgesamt wurden 1.362 Teilnehmende gezählt.

Öffentlichkeitsarbeit in den Einzelprojekten

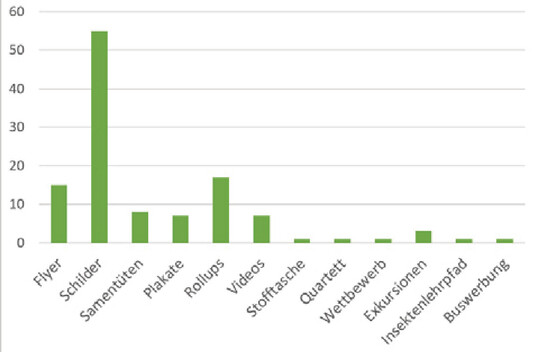

Neben Flächenaufwertungen und Beratung stand die lokale Öffentlichkeitsarbeit mit unterschiedlichen Medien als dritte Komponente in den Arbeitspaketen der Landschaftspflegeverbände. Damit sollte Information über die Projekte vermittelt und die Akzeptanz für die Maßnahmen sowohl bei den Akteuren als auch in der Öffentlichkeit gestärkt werden (Abb. 8). Einige waren in ihrem lokalen Umfeld innovativ und setzten etwa einen Insektenlehrpfad, einen Facebook-Wettbewerb, eine Buswerbung oder eine komoot -Radtour ein, um diese Ziele zu erreichen.

komoot ist ein Routenplaner, eine Navigations-App, ein Tourenverzeichnis und ein soziales Netzwerk für Outdoor-Aktivitäten. Es richtet sich im Speziellen an Radfahrer, Wanderer, Mountainbiker, Gravelbiker und Rennradfahrer, aus Wikipedia, 23.11.2023

Ergebnisse der Vegetationskartierung

Der DVL ließ auf 100 ausgewählten, aufgewerteten Flächen zwei bis drei Jahre nach der jeweiligen Erstaufwertung die Vegetationstypen untersuchen. Dabei waren alle Verfahren der Aufwertung vertreten. Die vorläufige Auswertung der Kartierergebnisse zeigt überwiegend positive Entwicklungen der aufgewerteten Flächen. Als Kriterium für die naturschutzfachliche Wertigkeit wurde die Zuordnung zu den Biotoptypen der Biotopkartierung Bayern gewählt.

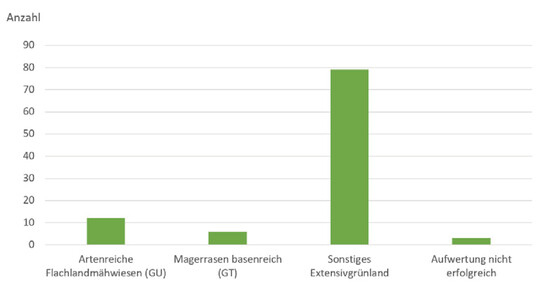

Fast alle Untersuchungsflächen lassen sich grob den drei Hauptkategorien „Artenreiche Flachlandmähwiesen (Biotoptyp GU)“, „Magerrasen basenreich (Biotoptyp GT)“ und „sonstiges Extensivgrünland (kein LRT der Biotopkartierung)“ zuordnen. Hinzu kommen einige Sonderstandorte, wie lückige Pionierrasen auf abgeschobenen Flächen (Abb. 9). Dem Biotoptyp ‚Artenreiche Flachlandmähwiesen‘ konnten zwölf der Flächen zugeordnet werden. Zudem konnten sechs weitere Flächen dem Biotoptyp ‚Magerrasen basenreich‘ zugeordnet werden, der besonders für mager-trockene Flächen der angestrebte Zielzustand ist.

Während der weitaus größte Teil der Untersuchungsflächen mehr oder weniger deutliche, erwünschte Effekte der Maßnahmen zeigt (Blütenreichtum und Artenvielfalt), gibt es auch einen geringen Anteil, auf denen kein nachhaltiger Effekt erzielt werden konnte. Insgesamt konnte der Kartierer feststellen, dass „Impfungen“ etablierter Wiesenflächen, z. B. durch Mähgutübertragung ohne Entfernung der Grasnarbe, eher wenig nachhaltige Effekte erzielt. Die eingebrachten Zielarten des Saatguts waren aufgrund des Konkurrenzvorteils der vorhandenen Vegetation schon ein bis zwei Jahre nach der Maßnahme nicht mehr nachweisbar.

Die Liste der erfassten 308 Pflanzenarten (Gräser und Kräuter) enthält insbesondere Assoziations-, Verbands, Ordnungs- und Klassencharakterarten der Klassen Molinio-Arrhenatheretea (Eurosibirisches Kulturgrasland) und Festuco-Brometea (Kalkmagerrasen). Etwa ein Drittel des erfassten Artenspektrums (112 Arten) gehört der Kategorie Störungs- und Stickstoffzeiger an, insbesondere Vertreter der Klassen Secalietea (Getreideunkrautfluren) und Chenopodietea (Hackunkraut- und Ruderalfluren).

Das Insektenvorkommen auf den aufgewerteten Flächen, das nicht eigens erfasst wurde, resümiert der Kartierer, dass „die An- oder Abwesenheit bzw. allgemeine Häufigkeit blütenbesuchender Insekten auch von anderen, übergeordneten Faktoren abhängen muss, insbesondere der Einwirkung klimatischer Steuergrößen (v. a. Folgen der Nahrungsverknappung durch anhaltende Dürren). Dies scheint durch aktuelle Forschungsergebnisse (Müller et al. 2023) bestätigt zu werden.“

Diskussion

Zahlreiche der aufgewerteten Flächen waren kleinere kommunale Restflächen, sogenannte „Eh-Da-Flächen“. Umso höher ist das Zusammenkommen von 670 Hektar Aufwertungsfläche als Folge intensiver Beratungsarbeit zu werten. Das zeigt sich auch dadurch, dass über die Hälfte der Flächen von den Kommunen freiwillig, d. h. ohne Förderung aus dem Projekt, durch Änderung des Pflegeregimes aufgewertet wurden.

Ebenso zeigt die Vegetationskartierung (s. vorigen Abschnitt) von repräsentativ ausgewählten Flächen den großen fachlichen Erfolg der Maßnahmen. Es stellte sich bereits nach sehr kurzer Zeit vielfach extensives Grünland ein, von dem bereits 18 % den Kriterien der bayerischen Biotopkartierung entsprachen. Das bedeutet, dass die Ansaaten mit selbst geerntetem oder gekauftem Regiosaatgut bei guter Flächenvorbereitung sehr schnell eine Vegetation hervorbringen, die Insekten neue Lebensräume bietet. Gezeigt hat sich auch, dass die einfache Umstellung des Bewirtschaftungsregimes bei noch vorhandenem Arten- oder Samenpotenzial auf der Fläche sehr schnell und sehr kostengünstig Erfolge zeitigen kann. Entscheidend ist hier die Experteneinschätzung dieses Potenzials durch die erfahrenen LPV-Mitarbeitenden.

Entscheidend für diese Erfolge waren u. a.:

- die hohe Fachkompetenz der LPV-Mitarbeitenden

- das bestehende Vertrauensverhältnis zwischen Kommunen und Landschaftspflegeverbänden aufgrund der langjährigen Zusammenarbeit,

- die große Bereitschaft vieler Bauhöfe und Kommunen, die Pflege von Flächen nach den Pflegekonzepten der Landschaftspflegeverbände umzustellen und sich von den oft kurzfristig erzielten Ergebnissen überraschen zu lassen. Die meisten der Kommunen sind bereit, auch nach Ende der Initiative die Pflege weiter nach diesen Pflegekonzepten beizubehalten.

- eine kreative Öffentlichkeitsarbeit, die die Maßnahmen bayernweit und lokal flankierte und die das Projekt und seine Anliegen einer breiten Bevölkerung präsentiert haben.

Viele Bürgermeisterinnen, Bürgermeister und Bauhofleiterinnen und -leiter haben rückgemeldet, dass eine sehr einfache Maßnahme wie das Aufstellen von Schildern an den Aufwertungsflächen mit Erläuterung, warum dort besonders gepflegt wird, dazu beiträgt, dass Beschwerden über „unordentliche“ Grünflächen und Randstreifen stark abnehmen und stattdessen die Maßnahmen sogar vielfach von der Bevölkerung gelobt werden.

Die kurzen und präzisen Praxisempfehlungen wurden sehr häufig auf der Webseite gelesen und heruntergeladen. Besonders die Anleitung zu insektenfreundlicher Mähtechnik erwies sich als sehr erfolgreich. Am Ende des Projekts wurden die wichtigsten Praxisempfehlungen zur Flächenneuanlage und Flächenpflege zu zwei animierten Erklärfilmen konzentriert. Die beiden Filme werden seitdem ebenfalls häufig angeklickt.

Die Rückmeldungen von Bauhöfen zeigen außerdem, dass die Initiative nachhaltig wirkt: teilnehmende Bauhöfe und Flächeneigentümer schafften Balkenmäher an und stellten die Flächenbewirtschaftung langfristig um. Bei Neuanlagen von Flächen wird die regionale Herkunft des Saatmaterials berücksichtigt und Mahdgutübertragung in Betracht gezogen. Viele Kommunen lassen sich auch weiterhin von Landschaftspflegeverbänden zu insektenfreundlichen Maßnahmen beraten und pflegen ihre Flächen insektenfördernd.

Allen Partner, die zum Gelingen der Initiative beigetragen haben, danken wir für ihr Engagement und die gute Zusammenarbeit!

Das Projekt wurde mit 90 % vom Bayerischen Staatsministerium für Umwelt und Verbraucherschutz gefördert. Unser Dank gilt dem Fördermittelgeber sowie der Regierung vom Mittelfranken für die freundliche Unterstützung und fördertechnische Abwicklung des Projekts.

Dr. Martin Sommer

DVL-Bundesgeschäftsstelle

Tel. 0981 180099-17

m.sommer@dvl.org

Hallmann, C., Sorg, M., Jongejans, E. et al. (2017): More than 75 percent decline over 27 years in total flying insect biomass in protected areas. PLoS ONE 12 (10), e0185809.

Müller, J., Hothorn, T., Yuan, Y. et al. (2023): Weather explains the decline and rise of insect biomass over 34 years. – Nature, URL: https://www.nature.com/articles/s41586-023-06402-z; DOI: 10.1038/s41586-023-06402-z

Zu diesem Artikel liegen noch keine Kommentare vor.

Artikel kommentierenSchreiben Sie den ersten Kommentar.