Brandenburger Erfahrungen

In Brandenburg wurde der von der Bayerischen Landesanstalt für Weinbau und Gartenbau (LWG) entwickelte Veitshöchheimer Hanfmix im Projekt „Natürliche Energie der Landschaft“ vom März 2022 bis Oktober 2024 getestet. Dr. Olivia Kummel vom LPV Potsdamer Kulturlandschaft berichtet über die Erfahrungen.

von Dr. Olivia Kummel, Verein für Landschaftspflege Potsdamer Kulturlandschaft erschienen am 14.04.2025Einer der Gründe für den Test dieser mehrjährigen Mischung ist, dass als primäre Energiepflanzen in Brandenburg immer noch großflächig Mais und Raps angebaut werden, gerade der Maisanbau in Monokultur bestimmt ganze Landschaften, erhöht die Erosion, entzieht den Böden einseitig Nährstoffe, vermindert den Humusaufbau und mindert die Artenvielfalt (Bigalke 2020). Auch die anhaltende Wasserknappheit, vermehrt in den Sommermonaten, gefährdet in Kombination mit dem reinen Maisanbau langfristig nicht nur die natürliche Bodenfruchtbarkeit, sondern auf lange Sicht auch die Erzeugung von Biogas aus Mais und Raps als Bestandteil erneuerbarer Energien.

Mit dem Anbau des Veitshöchheimer Hanfmixes versprach sich der LPV Potsdamer Kulturlandschaft eine Alternative zu Mais als Biogaslieferant auf den trockenen, sandigen Standorten. Auch eine Verbesserung der Artenvielfalt und der Bodenstruktur waren Gründe für den Testanbau. Nicht zuletzt sollte neben dem Blütenangebot auch die Strukturvielfalt der Landschaft angehoben werden (Brandenburger et al. 2024; Krimmer et al. 2020).

Hintergrund

Das Projekt wurde aus ELER-Mitteln über die Brandenburger Richtlinie zur „Förderung der konzeptionellen Zusammenarbeit für eine markt- und standortangepasste Landbewirtschaftung“ gefördert. Drei Standjahre konnten so intensiv gemonitort und begleitet werden. Auf elf Hektar und sechs Testflächen wurde von vier Landwirten der Hanfmix angebaut. Fünf der Flächen wurden konventionell und eine ökologisch bewirtschaftet. Das Saatgut wurde vom Saatguthersteller Knapkon bezogen. Bereits im Vorfeld des Projektes wurden die Landwirte von einer Saatgutentwicklerin, die den Veitshöchheimer Hanfmix zusammen mit ihren Kolleginnen und Kollegen der LWG entwickelt hatte, über die Vorbereitung des Saatbettes und die Aussaat unterrichtet. Der Hanfmix benötigt ein sauberes Saatbett, um ein Aufkeimen ungewünschter Beikräuter und -gräser zu minimieren. Zudem setzt sich die Saatgutmischung vorwiegend aus Lichtkeimern zusammen, d.h. das Saatgut wird nur aufgelegt und eventuell angewalzt, um ein Verwehen zu verhindern. Im Detail besteht der Hanfmix aus 60 % heimischen Wildstaudenarten und 40 % Kulturarten mit hohem Faseranteil. Zu Beginn des Projektes wurden die ausgewählten Flächen mit Ackerzahlen zwischen 21 und 30 von den Kooperationspartnern Landesjagdverband und NABU beurteilt hinsichtlich ihrer Eignung für Niederwild und verschiedene Vogelarten, die durch den Anbau des Hanfmixes gefördert werden könnten.

Projektablauf und -inhalte

Das Projekt wurde begleitet von einem floristischen und faunistischen Monitoring, um die jährliche Entwicklung auf den Standorten festzuhalten. Im Rahmen des floristischen Monitorings war wichtig zu erfahren, welche Pflanzen des Hanfmixes mit Klima und Bodenverhältnissen in Brandenburg zurechtkommen. Untersucht wurde ebenfalls die Veränderung der Bodenstruktur, indem Bodenproben gezogen und Regenwurmzählungen vorgenommen wurden.

Einen weiteren Schwerpunkt bildete die Öffentlichkeitsarbeit. Das Projekt bekam einen eigenen Internetauftritt, auf dem auf einer interaktiven Karte die Ergebnisse des Monitorings, regelmäßig eingestellt wurden. Ein vierteljährlicher Projekt-Newsletter informierte über Aktivitäten und Termine. Auf regelmäßigen Netzwerktreffen und geführten Spaziergängen konnten Erfahrungen ausgetauscht und die Monitoringergebnisse diskutiert werden. Eine Exkursion des Deutschen Landschaftspflegetages in Brandenburg im September 2023 führte zu den Hanfmixflächen auf eine trockene und auf eine frische Testfläche. Ein geführter Spaziergang im Juli 2024 wurde zusammen mit dem Kooperationspartner Blühstreifenverein Beelitz auch auf deren Blühflächen mit einheimischen Pflanzenmischungen durchgeführt. Zum Projektabschluss wurden in einer Broschüre die wichtigsten Erkenntnisse zusammengefasst.

Erkenntnisse für den Anbau des Veitshöchheimer Hanfmixes in Brandenburg Auf den sehr mageren Ackerstandorten setzten sich an einigen offenen Stellen Quecke und Gänsefuß durch, die entweder mit einem Gräserherbizid oder einem Schröpfschnitt eingedämmt wurden. Für Biobetriebe, die meist nur Schröpfschnitte vornehmen dürfen, um unerwünschte Beikräuter einzudämmen, ist deshalb ein sauberes Saatbett bei der Aussaat essenziell. Nach dem ersten Standjahr, wenn die Herausforderungen des Standorts sichtbar werden, können Nährstoffgehalt oder eben Beikrautbestände angepasst werden. Durch eine verspätete Aussaat und die darauffolgende Sommertrockenheit konnte der Hanfmix im 1. Standjahr auf den sehr trockenen Flächen nicht optimal auflaufen. Deshalb erfolgte im 2. Standjahr, nach einer Gräserherbizid-Behandlung, teilweise eine Neuansaat.

Ist der Hanfmix jedoch erst einmal etabliert, ist nur noch mit sehr geringem Pflegeaufwand zu rechnen. Gedüngt werden kann mit Gärresten. Eine weitere Erkenntnis ist, dass der Aussaatzeitpunkt sehr gut gewählt sein sollte, um die Frühjahrsfeuchte noch mitzunehmen. In Brandenburg fällt der optimale Zeitpunkt auf Ende März, um den Frösten zu entgehen und noch genug Niederschläge abzubekommen. Aus dem Monitoring der Etablierung verschiedener Blühpflanzen aus der Saatmischung kann festgehalten werden, dass Bärenklau und Dill schlecht bis gar nicht keimten. Andere Blühpflanzen wie der Rainfarn und die Stockrose kamen hervorragend mit den Standortbedingungen zurecht und etablierten sich sehr gut. In der Folge sollte der Veitshöchheimer Hanfmix leicht verändert werden, um langfristig unter Brandenburger Standortverhältnissen mit trockenen, sandigen Böden mit niedrigen Ackerzahlen gute Biomasseerträge zu bringen.

Monitoringergebnisse der Flora und Fauna

Im floristischen Monitoring wurden neben den aufgelaufenen Pflanzenarten aus der Saatmischung auch die Beikräuter aufgenommen, die vom Hanfmix profitierten. Die Saatgutmischung besteht aus einjährigen, zweijährigen und mehrjährigen Blühpflanzen. Auf den Testflächen waren im ersten Jahr vermehrt Hanf, Sonnenblumen und Amaranth sichtbar und bildeten einen bis zu 4 m hohen Bestand (siehe Abb. 1). Im 2. Standjahr kam dann der Blühaspekt von Steinklee, Herzgespann und Wilder Möhre zum Tragen (siehe Abb. 2). Stockrose, Rainfarn und Wegwarte dominierten ab dem 3. Standjahr (siehe Abb. 3). Als Beikräuter wurden unter anderem zwei Rote-Liste-Arten Brandenburgs (2016) erfasst, das gezähnte Rapünzchen (stark gefährdet) und der Feld-Rittersporn (gefährdet). Insgesamt wurden 152 Pflanzenarten auf den Testflächen kartiert. Damit wurden circa 40 Pflanzenarten auf 60 m2 erfasst.

1Beim Monitoring der Avifauna konnten ähnliche Ergebnisse erreicht werden. Insgesamt wurden in den drei Standjahren 77 Vogelarten auf den Testflächen oder in unmittelbarer Umgebung gesichtet. Davon wurden 30 Arten als Nahrungsgäste erfasst, etwa Bluthänfling, Neuntöter oder Rohrweihe. Bei sechs Vogelarten konnte ein Brutverdacht oder Brutnachweis geführt werden. Dazu zählen die vier Rote-Liste-Arten Braunkehlchen (stark gefährdet), Feldlerche (gefährdet), Heidelerche und Grauammer (beide Vorwarnliste). Vor allem der etagenartige Aufbau des Hanfmixes aus niedrigen Arten, wie die Färber-Hundskamille, und hochwüchsigen Arten, wie die Stockrose bietet den bodenbrütenden Arten gute Deckungsmöglichkeiten. Aber auch die überjährig stehen gelassenen Pflanzenstängel dienen als Ansitzwarte und locken verschiedene Vogelarten an. Ähnliche Ergebnisse erzielten auch die Kartierungen auf den Testflächen des Hanfmixes und anderer Biogasmischungen in Bayern und in der Prignitz in Brandenburg. Hier wurden ebenfalls Braunkehlchen, Feldlerchen und Grauammern mit Brutnachweis und Rohrweihen als Nahrungsgast geführt (Krimmer et al. 2021, 15). In den drei Untersuchungsjahren konnte dort ein Anstieg der Brutpaare beobachtet werden.

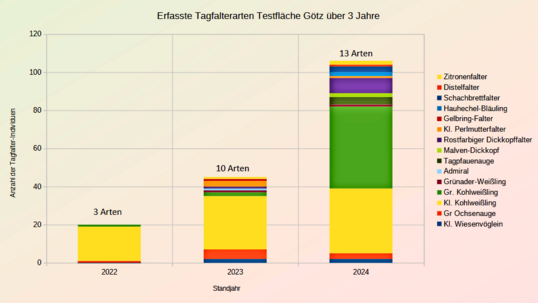

Als weitere Artengruppe wurden Tagfalter und Widderchen untersucht. Hier konnte auf den Hanfmixflächen ein relevanter Anstieg der Individuenzahl pro Standjahr kartiert werden (siehe Abb. 4). Wurden z.B. im 1. Standjahr 20 Individuen und drei Arten auf der feuchten Testfläche gezählt, so waren es im 2. Standjahr bereits 43 Individuen und zehn Arten, im 3. Standjahr dann 105 Individuen und 13 Arten. Die Fläche mit den durchschnittlich meisten Individuen bildete eine konventionell bewirtschaftete, trockene Fläche mit über 400 Individuen und 14 Arten im 3. Standjahr. Insgesamt wurden 27 Arten erfasst. Drei Arten werden auf der Roten Liste Brandenburg geführt (Schwalbenschwanz, Malven-Dickkopffalter, Ampfer-Grünwidderchen) und fünf Arten sind nach BArtSchV (2005) besonders geschützt (Brauner Feuerfalter, Kleiner Feuerfalter, Kleines Wiesenvöglein, Hauhechel-Bläuling, Malven-Dickkopffalter). Durch eine insektenschonende Mahd mit mindestens 20 cm Schnitthöhe haben Arten wie der Malven-Dickkopffalter, der durch die Stockrosen angezogen wurde, gute Überwinterungsmöglichkeiten. Auch andere wertgebende Arten, wie der Rotrandbär, konnten auf den Testflächen beobachtet werden. Auf allen Testflächen wurde zudem die besonders geschützte Blaue Holzbiene gesichtet. Durch den starken Blühaspekt wurden die Hanfmixflächen intensiv von nektar- und pollensuchenden Insekten besucht.

Der Hanfmix hat sich bei Niederwild ebenfalls bewährt. Viele Rehe und Feldhasen nutzten die Flächen als Ablage-, Ruhe- oder Schlafplatz sowie als Nahrungsquelle. Vor allem bietet der Hanfmix eine gute Versteckmöglichkeit vor Beutegreifern. Diese Ergebnisse decken sich ebenfalls mit denen von Krimmer et al. (2021, 16). Hier wurden zudem noch Dachs und Fuchs beobachtet. Wildschweine suchen die Hanfmixflächen kaum auf. Es wird vermutet, dass der Bewuchs zu dicht ist.

Bodenstruktur und Bodenleben

Bei der Beprobung der Bodenstruktur wurden einmal jährlich im Frühjahr Bodenproben genommen, die jedoch kaum eine Änderung an der Bodenzusammensetzung oder im Humusanteil zeigten. Anders sah es bei den Regenwürmern aus. Zwei Mal jährlich, im April und Oktober, wurden Regenwurmzählungen vorgenommen. Dabei wurden sowohl die Individuen als auch die Kokons gezählt und die Biomasse gewogen. Die Regenwurmarten wurden nicht erfasst. Schon nach dem ersten Standjahr konnte auf allen Testflächen ein Anstieg der Regenwurmpopulation nachgewiesen werden. Auf der ökologisch bewirtschafteten Fläche verdoppelte sie sich sogar. Diese wies auch die meisten Individuen auf. Im 3. Standjahr wurde zusätzlich eine konventionell bewirtschaftete Referenzfläche mit Mais in unmittelbarer Nähe zur ökologisch bewirtschafteten Fläche beprobt. Sie enthielt nur ein Fünftel der Individuen auf der ökologisch bewirtschafteten Hanfmix-Fläche.

Die gestiegene Anzahl an Regenwürmern ist zum einen auf die Bodenruhe zurückzuführen. Der Hanfmix kann bis zu fünf Jahre auf einer Fläche verbleiben. In dieser Zeit findet praktisch keine mechanische Bodenbearbeitung statt. Die verbleibenden Wurzeln und Blätter bieten genug Nahrung für das Bodenleben. Weiterhin verschattet der Bewuchs die Flächen und schafft ein günstiges Bodenklima mit mehr Feuchte.

Zwischenfazit Monitoring

Das Monitoring der ersten drei Standjahre war absolut überzeugend und bestätigte, was auch schon die Forschung der LWG herausgefunden hatte: der Veitshöchheimer Hanfmix fördert die Artenvielfalt bereits nach kurzer Zeit, indem er unter anderem auch gefährdeten Arten wie Braunkehlchen oder Malven-Dickkopffaltern als Brut-, Überwinterungs- und Nahrungshabitat dient. Auch das Nieder- und Rehwild findet im Hanfmix Deckung. Die Bodenstruktur verbesserte sich durch die stark zunehmende Regenwurmpopulation. Da der Hanfmix von Wildschweinen kaum angenommen wird, wurden keine Wildschäden auf den Testflächen verzeichnet.

Biogasproduktion aus dem Veitshöchheimer Hanfmix

Zwei Landwirte betreiben selbst eine Biogasanlage. Auf der feuchten Fläche wurde der Aufwuchs jährlich geerntet und der Biogasanlage zugeführt. Die anderen Landwirte nutzten den Aufwuchs entweder als Einstreu oder mulchten ihn. Dabei ist auf die Erntezeitpunkte zu achten. Im 1. Standjahr kann im September geerntet werden, bei den anderen Standjahren erfolgt die Ernte bereits Ende Juli/Anfang August. Auf vier der sechs Testflächen wurden Batch-Versuche vom Leibniz-Institut für Agrartechnik und Bioökonomie (ATB) durchgeführt. Im 1. Standjahr lag die Methan-Hektarausbeute zwischen 230 und 270 Normliter (lN) pro kg organischer Trockenmasse (oTM), im 2. zwischen 180 und 260 und im 3. zwischen 230 und 260 lN /kg oTM. Das 2. Standjahr liegt mit seinen Methan-Hektarausbeuten unter denen des 1. und 3. Standjahres. Der Grund dafür ist, dass der Hanfmix erst Anfang Oktober geerntet wurde. Dies hatte zur Folge, dass die Pflanzenbiomasse verholzte und dadurch schlechter im Biogasprozess abgebaut werden konnte (Brandenburger et al. 2024, 16). Die Brandenburger Ergebnisse decken sich jedoch weitestgehend mit den Ringversuchen, die auf den Hanfmixflächen in Bayern durchgeführt wurden. Hier betrugen die Methan-Hektarausbeuten zwischen 180 und 260 lN/kg oTM (Krimmer et al. 2021, 18). Damit erreicht der Veitshöchheimer Hanfmix durchschnittlich 45% des Methan-Hektarertrages von Mais (ebd.). Für eine hohe Biomasseproduktion sind demnach nicht nur die Witterungsverhältnisse und der Beikrautdruck von Bedeutung, sondern auch der optimale Erntezeitpunkt, Schnitthöhe und Häcksellänge. Der Erntezeitpunkt stellt nicht zuletzt einen Kompromiss zwischen lang anhaltendem Blühaspekt, Ruhepause für Wildtiere (geerntet werden darf erst nach dem 15. Juli) und dem optimalen Biomasseertrag dar (Brandenburger et al. 2024, 16).

Fazit

Aufgrund der herausragenden Leistungen des Hanfmixes zur Förderung der Biodiversität wurde in einigen Bundesländern, wie Bayern und Niedersachsen, der Veitshöchheimer Hanfmix in die Regelförderung aufgenommen (Agrokraft 2023, 13; Brandenburger et al. 2024). Als ein direktes Ergebnis des hier vorgestellten Projektes wird der Anbau des Hanfmixes als eine Agrarnaturschutzmaßnahme für überbetriebliche Kooperativen in Brandenburg gefördert. Er stellt ein wichtiges Element im Biotopverbund dar und dient Wildtieren als Nahrungshabitat und Lebensraum, Zufluchtsort sowie Ruhe- und Schlafplatz. Sein starker Blühaspekt birgt landschaftsästhetisches Potenzial. Sein Anbau trägt auch zur Imagepflege der Landwirtschaft bei (Paltrineri 2020, 583). Damit ist der Veitshöchheimer Hanfmix eine gute Ergänzung zu anderen Hochertragskulturen in der Biogasproduktion. Eine Förderfähigkeit von Biogasmischungen in der ersten Säule auch in anderen Bundesländern ist deshalb zu begrüßen, da sie Biodiversität und Produktion miteinander vereint (Krimmer et al. 2021) und einen entscheidenden Beitrag zur Strukturierung der Kulturlandschaft leisten.

Brandenburger, A., Heiermann, M., Kummel, O. (2024): Natürliche Energie der Landschaft-Hanfmix in Brandenburg: Der Veitshöchheimer Hanfmix in der Anwendung-Ergebnisse aus der Praxis. https://www.lpv-potsdamer-kulturlandschaft.de/unsere-projekte/nat%C3%BCrliche-energie-der-landschaft

Krimmer, E., Marzini, K., Heidinger. I. (2021): Wildpflanzenmischungen für Biogas: Artenvielfalt produktionsintegriert fördern. Naturschutz und Landschaftsplanung 02/2021. https://www.nul-online.de/magazin/archiv/article-6780095-202007/wildpflanzenmischungen-fuer-biogas-artenvielfalt-produktionsintegriert-foerdern-.html

Marzini, K., Krimmer, E., Degenbeck, M. (2021): Wildpflanzenmischungen als Biogassubstrat In: Biogas Forum Bayern Nr. I – 21/2021, Hrsg. ALB Bayern e.V., https://www.biogas-forum-bayern.de/bif27

Paltrinieri, S., Schmidt, J. (2020): Wildpflanzen statt Mais für Biogas. Naturschutz und Landschaftsplanung 12/2020. https://www.nul-online.de/magazin/archiv/article-6731916-202007/wildpflanzen-statt-mais-fuer-biogas-.html

Der Verein für Landschaftspflege Potsdamer Kulturlandschaft e.V. ist Mitglied im Deutschen Verband für Landschaftspflege (DVL) e.V. Landschaftspflegeverbände sind Zusammenschlüsse, in denen Landwirtinnen und Landwirte, Naturschützende sowie Kommunalpolitikerinnen und Kommunalpolitiker gemeinsam naturnahe Landschaftsräume erhalten oder neu schaffen.

Olivia Kummel

Verein für Landschaftspflege Potsdamer Kulturlandschaft e.V.

Tel. 0152-56735001

olivia.kummel@lpv-potsdamer-kulturlandschaft.de

Zu diesem Artikel liegen noch keine Kommentare vor.

Artikel kommentierenSchreiben Sie den ersten Kommentar.