Modifizierte Benjeshecken

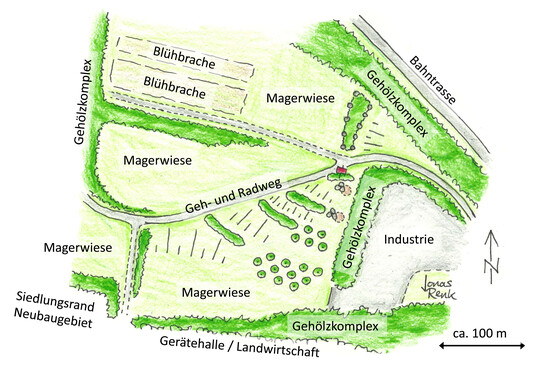

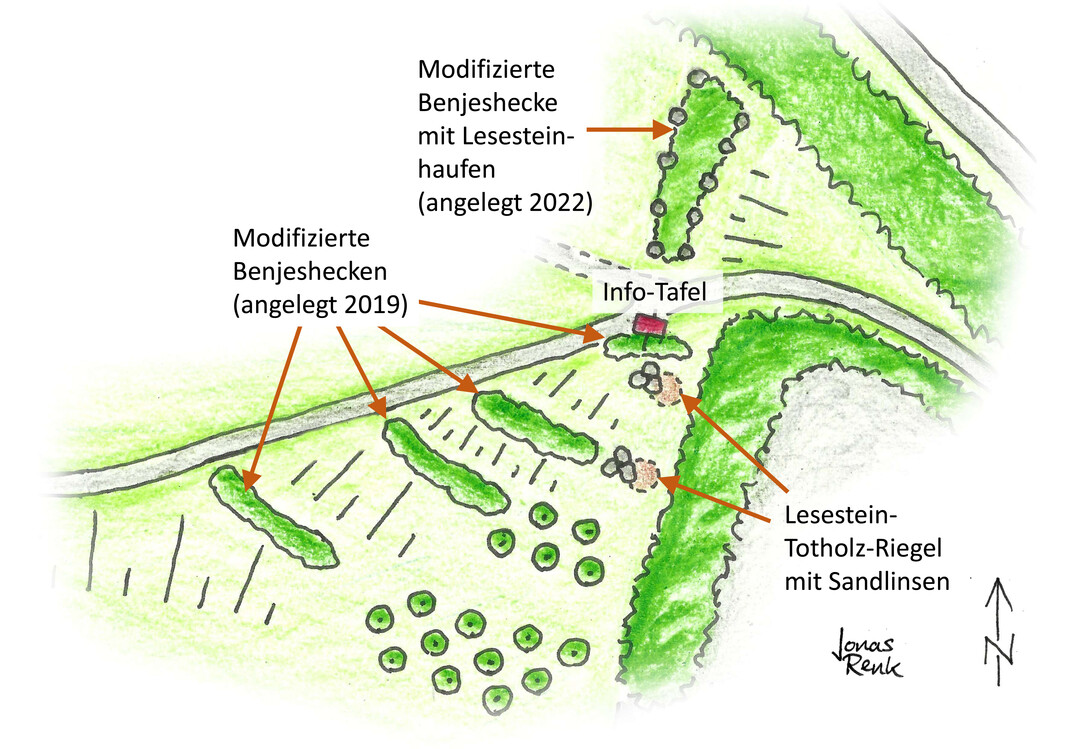

Modifizierte Benjeshecken können vielen Tieren Nahrung und Lebensraum bieten und wesentlich zur Biotopvernetzung beitragen. In einer städtischen Grünanlage in Würzburg sind solche Benjeshecken mit Initialpflanzungen seit 2019 neu angelegt und mit weiteren Biotopstrukturen kombiniert worden und werden dort durch eine Info-Tafel erläutert. Jonas Renk berichtet über die Erfahrungen aus Anlage, Pflanzung, Pflege und Entwicklung.

- Veröffentlicht am

Eine alte Idee neu aufgegriffen

Benjeshecken, auch Schichtholzhecken genannt, sind wallartig angelegte Strukturen aus locker aufgeschichtetem Gehölzschnitt von Ästen und Zweigen verschiedener gebiets- und lebensraumtypischer heimischer Wildgehölze sowie liegendem Totholz. Typischerweise fällt das Material ohnehin bei größeren Schnittmaßnahmen, Fällungen und Rodungen an. So stellen Benjeshecken auch eine sinnvolle Verwertungsmöglichkeit dar. Durch die Keimung von heruntergefallenen, angeflogenen, vor allem aber von Vögeln hinterlassenen Samen sowie teilweise auch durch den Gehölzaustrieb entsprechenden Schnittguts entwickeln sich daraus sukzessive naturnahe (Feld-)Hecken.

Die Hecken bieten vielfältige Lebensräume für Tiere: Sie finden dort Nahrung und Deckung und nutzen die Strukturen zur Fortpflanzung, Brut, Aufzucht, Wanderung und Überwinterung. So können durch Benjeshecken wichtige Trittsteinbiotope geschaffen werden, die wesentlich zur Lebensraumvernetzung beitragen. Je nach Lage und Standort, verwendetem Gehölz und Entwicklungsstadium können in Benjeshecken viele Insekten, Spinnen, Schnecken, Reptilien, Amphibien, Säuger wie Spitzmäuse, Haselmaus, Igel, Wildkaninchen oder Feldhasen sowie Vögel - zum Beispiel Grünfink, Stieglitz, Goldammer, Singdrossel, Neuntöter oder Rebhuhn - vorkommen.

Benannt sind die ökologischen Strukturelemente nach den beiden Brüdern und Landschaftsgärtnern Hermann und Heinrich Benjes, die in den 1980er Jahren das Konzept der Benjeshecken zur Entwicklung naturnaher Feldhecken für die Biotopvernetzung in der Kulturlandschaft entwickelten und sich für deren vielfache Umsetzung engagierten.

Modifizierte Benjeshecken: Kombination mit Initialpflanzungen

Bei der modifizierten Benjeshecke wird die lockere Aufschichtung von Gehölzschnitt und Totholz durch die Initialpflanzung verschiedener Gehölze ergänzt. Durch dieses Zusammenwirken entwickeln sich solche Benjeshecken in der Regel wesentlich schneller und sicherer zu den im Ergebnis gewünschten naturnahen und strukturreichen (Feld-)Hecken, während diese angestrebte Entwicklung bei reinen Schichtholzhecken oft lange auf sich warten lässt, nicht den gewünschten Erfolg bringt oder gar ausbleibt.

Der Aufwand für die Anlage und Pflege der Initialpflanzungen hält sich bei modifizierten Benjeshecken dadurch in Grenzen, dass die zwischen zwei Reihen aus aufgeschichtetem Material gepflanzten und mit einer Reisiglage oder geschreddertem Gehölz bedeckten jungen Gehölze von den günstigen Startbedingungen profitieren: Durch den aufliegenden Gehölzschnitt wird die Feuchtigkeit besser im Boden gehalten und durch die teilweise Verschattung wird die Verdunstung herabgesetzt. Dabei entsteht ein günstiges Kleinklima für die gepflanzten Gehölze. Außerdem sind sie zwischen dem aufgeschichteten Material gut vor Starkwind und gegen Wildverbiss geschützt.

Mögliche Vorgehensweise bei der Anlage modifizierter Benjeshecken

Die Anlage modifizierter Benjeshecken erfolgt in der Regel während der Vegetationsruhe und überwiegend per Hand.

Dabei kann folgendermaßen vorgegangen werden:

1. Bodenvorbereitung

Wenn ein geeigneter und möglichst langfristiger Standort für eine modifizierte Benjeshecke gefunden ist, empfiehlt es sich, im vorgesehenen Bereich zunächst durch Bodenbearbeitung eine Schwarzbrache herzustellen und bei Bedarf den Boden entsprechend zu modellieren.

2. Einschlagen der Holzpflöcke

Nach der Bodenvorbereitung können Holzpflöcke eingeschlagen werden, die später das locker aufgeschichtete Schnittgut und Totholz halten sollen. Dementsprechend sollten sie ungefähr so hoch wie die vorgesehene Aufschichtung im Boden stecken. Der seitliche Abstand zwischen den Holzpflöcken richtet sich nach der Länge des Schnittguts. Die Holzpflöcke begrenzen die Benjeshecke zugleich nach außen, daher wird mit dem Einschlagen der Pflöcke zugleich die Breite der Kern- und Mantelzone der späteren Hecke abgesteckt.

3. Initialpflanzungen

Wenn die Holzpflöcke eingeschlagen sind und seit der Bodenvorbereitung ein paar Wochen vergangen sind, können die Initialpflanzungen mittig zwischen den späteren Aufschichtungen in einer oder mehreren Reihen vorgenommen werden. Für die mittigen Pflanzungen ist es sinnvoll, verschiedenartige standort- und gebietstypische heimische (Wild-)Sträucher zu verwenden. Je nachdem, wie breit die Hecke werden soll und darf, können neben Sträuchern auch geeignete Feld- oder Obst-Bäume gepflanzt werden, die sich dann als Überhälter in der Hecke entwickeln können.

Je nachdem wie viel Fläche vor Ort zur Verfügung steht und wie groß die gepflanzten Gehölze sind und möglicherweise werden, kann bei der Anlage einer freistehenden modifizierten Benjeshecke mit Initialpflanzung zwischen zwei Wällen aus aufgeschichtetem Totholz und Gehölzschnitt in der Breite mit ca. 1,5-2 m pro Wall gerechnet werden. Dazwischen kann bei einer einreihigen Initialpflanzung von etwa 1 m bzw. bei einer zweireihigen Initialpflanzung von etwa 2 m mit versetzter Pflanzung ausgegangen werden.

Demnach kann eine modifizierte Benjeshecke mit einreihiger Initialpflanzung und beidseitig aufgeschichtetem Gehölzmaterial bei der Anlage zum Beispiel eine Gesamtbreite von 4-5 m haben. Im Falle einer zweireihigen Initialpflanzung kann ausgehend von den genannten Maßen 5-6 m Breite ausgegagen werden. Für die weitere Entwicklung der Hecke sollte seitlich am Rand noch etwas Raum für das Gehölzwachstum sowie für den Heckensaum vorhanden sein. Hierfür sollte mindestens 1,5 m eingeplant werden. Wenn mehr Fläche zur Verfügung steht, können modifizierte Benjeshecken natürlich auch breiter angelegt werden. Insbesondere bei der Pflanzung von Bäumen und großen Sträuchern sollte die mögliche spätere Größe mitbedacht und auf ausreichend Pflanzabstand geachtet werden.

In der freien Natur – das heißt im Wesentlichen in Gebieten außerhalb besiedelter Bereiche – müssen bei den Initialpflanzungen (wie generell bei Gehölzpflanzungen in der freien Natur) grundsätzlich gebietseigene (auch als gebietsheimisch oder autochthon bezeichnete) Gehölze verwendet werden (einen Sonderfall bilden hierbei Kulturobstbäume, die durch die Kultivierung logischerweise zwar nicht gebietseigen sein können, aber dennoch gepflanzt werden dürfen). Nähere Infos zur Umsetzung der vorgeschriebenen Verwendung gebietseigener Gehölze in der freien Natur finden Sie hier.

4. Aufschichtung des Gehölzschnitts

Wenn die Initialpflanzungen erfolgt sind, können beidseitig der Pflanzung Schnittgut und Totholz locker so zwischen den Holzpflöcken aufgeschichtet werden, dass das Material von den Holzpflöcken gehalten wird. Dabei sollte darauf geachtet werden, dass die Gehölzpflanzungen nicht beschädigt werden. Der Boden unter den Pflanzungen kann mit einer lockeren Reisiglage oder geschreddertem Gehölz bedeckt werden, um die Pflanzen besser vor Austrocknung zu schützen.

Um die Strukturvielfalt zu erhöhen, können sowohl die Breite der gesamten Hecke, als auch die Abstände zwischen den Pflanzungen unter Berücksichtigung der Ansprüche der jeweiligen Gehölzarten und der angrenzenden Flächennutzungen auch variieren. Die Benjeshecke muss auch nicht zwangsläufig als Linie verlaufen und kann auch Unterbrechungen haben, was sie zusätzlich mit Strukturen bereichern kann. Allerdings sollte dabei die spätere Pflege der Hecke mitbedacht und nicht unnötig erschwert werden. Weitere Infos zur Anlage modifizierter Benjeshecken finden Sie auch hier.

Praxis-Beispiel: Neuanlage modifizierter Benjeshecken in einer Würzburger Grünanlage

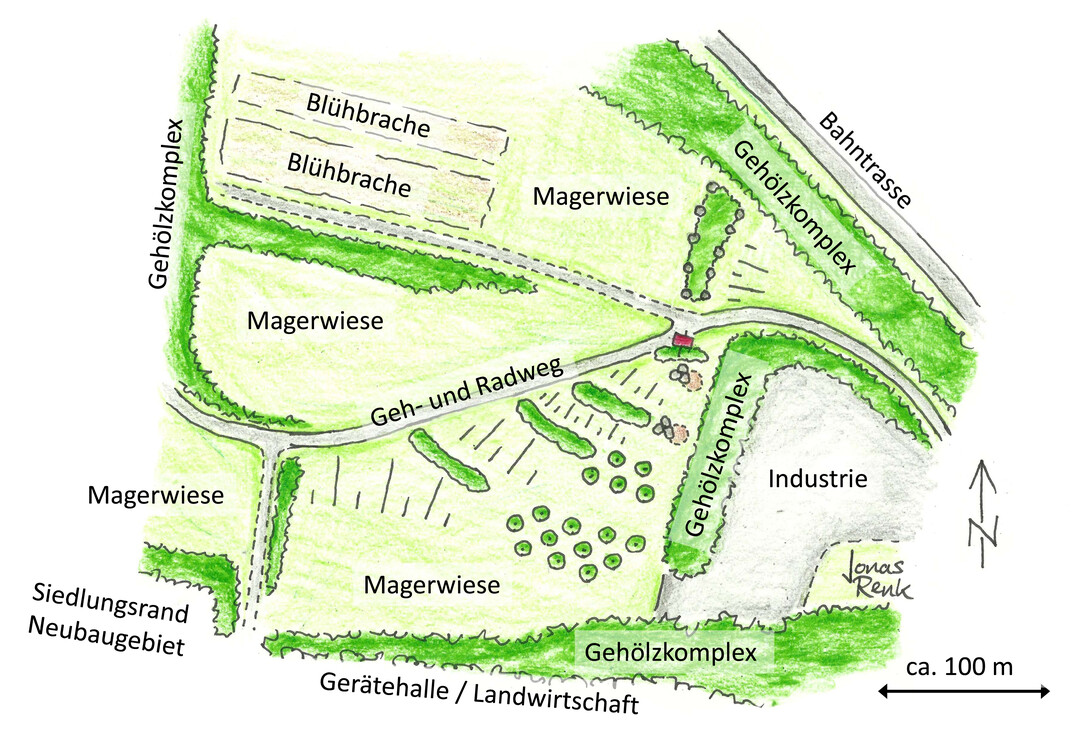

Auf einer städtischen Grünanlage und Kompensationsfläche im Osten Würzburgs sind durch das Gartenamt der Stadt in Kooperation mit GaLaBau-Firmen auf großen extensiv gemähten und mageren Wiesen in Hanglage 2019 und 2022 mehrere modifizierte Benjeshecken umgesetzt worden.

Die dortige Grünfläche im Kalten Grund ist Teil der Konversionsfläche Hubland, einer ehemaligen großräumigen Kaserne der US-Armee, die dort 2008 abgezogen ist. Zur Schaffung der neuen Grünanlage wurden dort durch die Stadt Würzburg Abriss- und Entsiegelungsmaßnahmen durchgeführt, Flächen ökologisch aufgewertet und ein Geh- und Radwegenetz durch die Grünfläche angelegt. Die Fläche dient gleichzeitig zur Kompensation von Eingriffen im Zuge der Bebauungsplanung für neue Wohngebiete in zuvor weniger bebauten Bereichen innerhalb der Konversionsfläche.

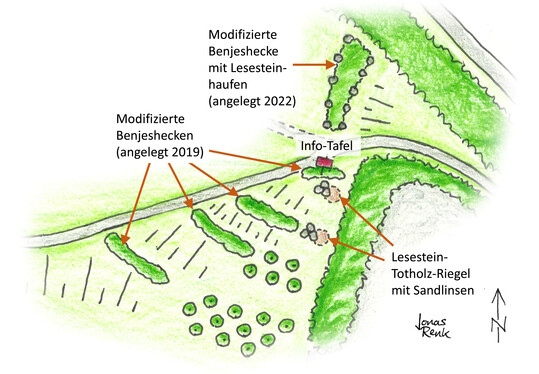

2019 sind hier die ersten modifizierten Benjeshecken in Kooperation zwischen dem Gartenamt und der Fachabteilung Naturschutz und Landschaftspflege (Untere Naturschutzbehörde) (Autor auf damaliger Stelle als Fachabteilungsleiter) der Stadt Würzburg geplant und durch das Gartenamt und ein vom ihm beauftragtes GaLaBau-Unternehmen umgesetzt worden. Diese ersten Strukturen wurden in drei jeweils ungefähr 30 m langen Abschnitten parallel zueinander im Hang mit linearen einreihigen Initialpflanzungen zwischen beidseitig aufgeschichtetem Gehölzschnitt und Totholz angelegt. Durch eine Bodenmodellierung wurde der Hang im Bereich der Benjeshecken geringfügig terrassiert, um die Pflege zu erleichtern. Ein weiterer, kürzerer (etwa 10 m langer) Heckenabschnitt dieser Bau- und Pflanzweise wurde weiter unterhalb entlang des Geh- und Radwegs angelegt. Dieser untere Abschnitt hat gleichzeitig die Funktion, den in der Nähe befindlichen Lesestein-Totholz-Riegel vom Weg abzuschirmen und dadurch vor Störungen und die Wegnahme von Material besser zu schützen. Als Initialpflanzungen wurden überwiegend standort- und lokaltypische Heckensträucher gebietseigener Herkunft aus dem entsprechenden Vorkommensgebiet, darunter je nach Lage der Hecke Wildrosen wie Bibernell-Rose (Rosa pimpinellifolia) und Wein-Rose (Rosa rubiginosa), Weißdorn (Craetagus spec.), Wolliger Schneeball (Viburnum lantana) und Schwarzer Holunder (Sambucus nigra). Vereinzelt wurden auch Feld- und Obstbäume unter anderem der Gattung Prunus als Überhälter in der späteren Hecke gepflanzt.

Mittlerweile haben sich aus den vier 2019 angelegten Benjeshecken mit den damals noch kleinen Strauch-Initialpflanzungen (Höhe bei der Neupflanzung 60–100 cm) im Mittel etwa 2 bis 2,5 m hohe struktur- und artenreiche Hecken mit Säumen entwickelt, die Lebensraum für viele Tiere und Pflanzen bieten und effektiv zur Biotopvernetzung beitragen. Nun können in diesem Bereich unter anderem regelmäßig Rebhühner (Perdix perdix, in der Roten Liste als stark gefährdet eingestuft) festgestellt werden.

Um über die Benjeshecken hinaus die lokal nachgewiesenen Vorkommen der Zauneidechse (Lacerta agilis) und der Blauflügeligen Ödlandschrecke (Oedipoda caerulescens) – beide gemäß der Roten Liste von einem Rückgang betroffen und daher auf der Vorwarnliste geführt, in offenem Boden und sandigen Stellen nistende Wildbienen und Solitärwespen und andere Tiere zu fördern, wurden im weiteren Verlauf außerdem zwei Totholz-Lesestein-Riegel und offene Bodenstellen mit sandigen Bereichen (Sandlinsen) in der Nähe der Hecken angelegt.

Auf Grund des festgestellten Erfolgs der ersten vier Hecken durch die günstige Entwicklung der Gehölzpflanzungen und die erkennbar zunehmende Entwicklung zu artenreichen Biotopen wurde im Auftrag des Gartenamts 2022 eine weitere modifizierte Benjeshecke weiter unterhalb des Hangs angelegt, wobei die Maßnahme vom Gartenamt auf Grund der bisherigen Erfahrungen und der in diesem Gebiet festgestellten Reptilienvorkommen weiterentwickelt wurde.

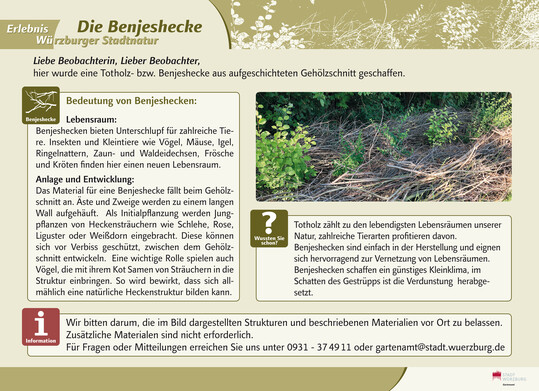

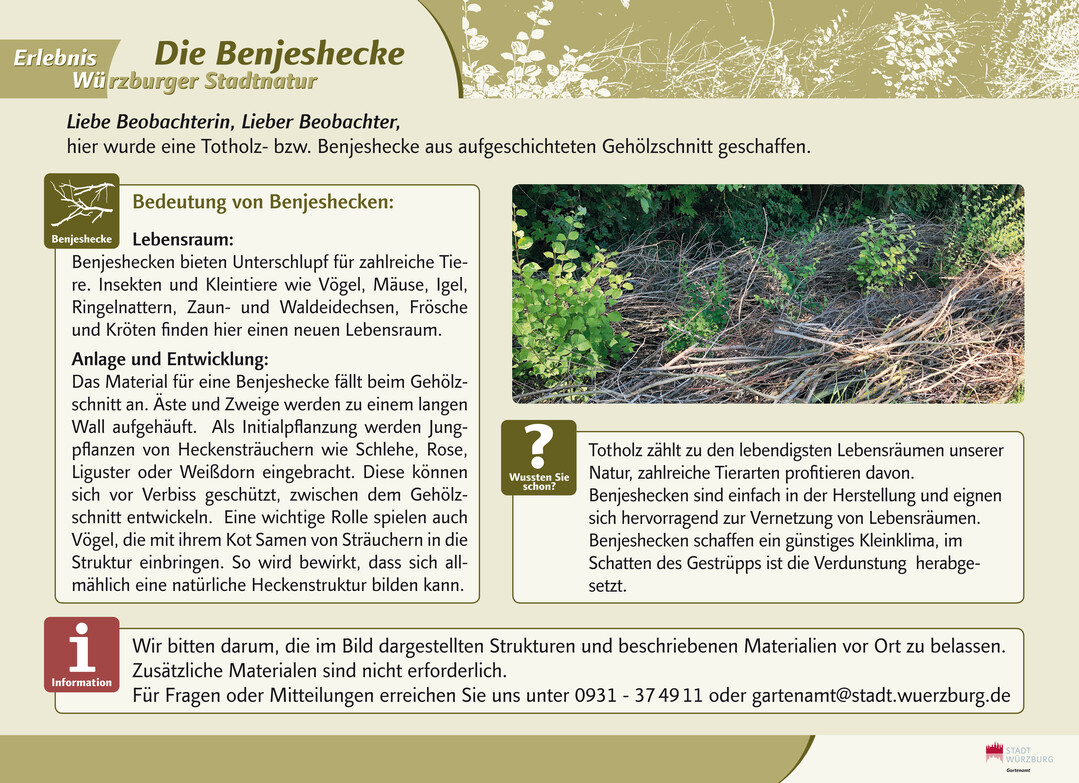

Außerdem wurde vor der bestehenden kleineren Benjeshecke am Weg eine fest installierte Info-Tafel angebracht, auf der die Maßnahmen und die ökologische Bedeutung der Benjeshecken öffentlichkeitswirksam erklärt wird und aus gegebenem Anlass auch darum gebeten wird, die verwendeten Materialen vor Ort zu belassen. Die Info-Tafel wurde maßgeblich von Dr. Heike Lenz, der Artenschutz-Expertin am Würzburger Gartenamt, entwickelt.

Zuletzt wurde im Frühling 2022 eine etwa 50 m lange Benjeshecke nördlich des Weges neu angelegt. Diese beginnt auf der einen Seite schmaler mit einer einreihigen Initialpflanzung und wird dann im weiteren Verlauf mit zweireihiger Initialpflanzung verbreitert. Beidseitig wurden hier zusätzlich zum Gehölzschnitt und Totholz am Rand in regelmäßigem Abstand kleine Lesesteinhaufen zur Förderung der Eidechsen und anderer Tiere angelegt.

Langfristige Heckenpflege

Wenn sich aus neu angelegten modifizierten Benjeshecken nach einigen Jahren natürlicherweise dichtere und höhere Heckenstrukturen gebildet haben, kann damit begonnen werden, sie abschnittsweise in geeigneten langen Zeitintervallen zwischen Anfang Oktober bis Ende Februar auf den Stock zu setzen, beispielsweise mittels entsprechender Motorsense mit Sägeblatt und nötigenfalls Motorsäge.

Die im konkreten Fall für die Pflegeabschnitte geeigneten Zeitintervalle sind unter anderem von der Wüchsigkeit und der gewünschten Größe der Hecke abhängig. Insbesondere in der freien Landschaft sollten längere Benjeshecken jedenfalls nicht schon nach ein paar Jahren beziehungsweise komplett in einem Arbeitsgang auf den Stock gesetzt werden. Bei den etwa 30 m langen Hecken im Hangbereich der beispielhaft vorgestellten modifizierten Benjeshecken im Kalten Grund in Würzburg könnte beispielsweise nach etwa 5 Jahren damit begonnen werden, alle 3 bis 5 Jahre jeweils einen Abschnitt von einem Drittel, also etwa 10 m Länge, auf den Stock zu setzen. Die im Frühjahr 2022 angelegte etwa 50 m lange Benjeshecke könnte zum Beispiel auch in 4 Pflegeabschnitte unterteilt werden, also in regelmäßigen Abständen zu je einem Viertel auf den Stock gesetzt werden. In älteren Hecken können in den Pflegeabschnitten geeignete Feld- oder Obstbäume in größerem Abstand als Überhälter stehen gelassen und bei Bedarf mit einem fachgerechten Pflegeschnitt unterstützt werden.

Gleiches gilt für Benjeshecken mit gepflanzten Bäumen. Wenn in älteren Hecken zu viele größere Bäume vorhanden sind oder von Bäumen eine Gefahr ausgeht, kann zur Biodiversität beigetragen werden, indem diese fachgerecht zu Baumtorsos zurückgeschnitten werden. Bei Neophyten-Bäumen mit vor Ort festgestellter problematischer Ausbreitung kann in manchen Fällen auch ein Ringeln des Baumtorsos sinnvoll sein. Um zu verhindern, dass beim Auf-den-Stock-Setzen und Fällen beispielsweise in der Hecke überwinternde Igel oder Haselmäuse in ihrem Winterschlaf gestört werden, ist es empfehlenswert, den entsprechenden Teilabschnitt vorher oder während der Pflege hinsichtlich möglicher Überwinterungsbereiche diesbezüglich zu betrachten und gegebenenfalls einzelne Stellen im Abschnitt stehen zulassen.

Wichtige Lebensraumfunktionen übernehmen in naturnahen Hecken, die üblicherweise in ihrem Querschnitt von der Mitte nach außen in Kern-, Mantel- und Saumbereich unterteilt werden, auch die Säume, also der krautige und grasige Übergang von der Hecke zur angrenzenden Fläche. Diese Bereiche können etwa alle zwei bis drei Jahre zum Ende des Winters hin gemäht werden, damit sie zum Beispiel von Insekten zur Überwinterung genutzt werden können.

Das bei der Pflege von Hecken anfallende Schnittgut sollte grundsätzlich entfernt und sinnvoll verwertet werden – beispielsweise für die Neuanlage einer (modifizierten) Benjeshecke an anderer Stelle. Anfallende Stammteile oder dicke Äste können auf Grund ihres Lebensraumpotenzials zumindest teilweise als liegendes Totholz in den Hecken und ihren Säumen belassen werden. Weitere Infos zur Pflege naturnaher Hecken finden Sie hier und hier.

Modifizierte Benjeshecken in der offenen Kulturlandschaft und im Siedlungsraum

Typischerweise wurden und werden (modifizierte) Benjeshecken in der offenen Kulturlandschaft an Grünland und Äckern sowie entlang von Wegen und Gräben angelegt, um dort als lineare Landschaftselemente die Biotopvernetzung zu verbessern und weitere Funktionen zu erbringen wie beispielsweise zum Erosionsschutz beizutragen. Natürlich können (modifizierte) Benjeshecken aber zum Beispiel auch in Grünanlagen und Gärten im Siedlungsraum und am Ortsrand angelegt werden und dort neben einer ökologischen Aufwertung beispielsweise auch als raumbildende Elemente zur Einfassung oder Abgrenzung oder als Sichtschutz dienen. So wurde in Würzburg vor wenigen Jahren auch in der neu geschaffenen städtischen Elisabeth-Ehlers-Grünanlage im Stadtteil Heidingsfeld eine modifizierte Benjeshecke im Siedlungsraum angelegte. Diese wurde mit einem dicken Stamm als offen liegendes Totholz ergänzt und es wurde – wie in der Grünanlage im Kalten Grund – eine Info-Tafel angebracht, auf der die Maßnahme und ihre ökologische Bedeutung informiert dargestellt wird.

Fazit und Ausblick

Mit der Schaffung modifizierter Benjeshecken kann effektiv zur Biodiversität beigetragen werden, indem wichtige Lebensräume für viele und teils seltene Tiere geschaffen werden und erheblich zur Biotopvernetzung beigetragen wird. Der Vorteil modifizierter Benjeshecken gegenüber reinen Schichtholzhecken liegt darin, dass durch die Kombination mit Initialpflanzungen in der Regel wesentlich schneller und sicherer naturnahe und strukturreiche (Feld-)Hecken entstehen, während diese Entwicklung ansonsten oft lange andauert, nicht in der vorgesehenen Form oder überhaupt nicht eintritt.

In Würzburg wurde mit den Benjeshecken im Kalten Grund positive Erfahrungen gesammelt: Sie waren relativ leicht anzulegen, sind vor allem längerfristig mit wenig Pflegeaufwand verbunden und wachsen erkennbar schnell zu den gewünschten Strukturen heran. Das Besondere an den dortigen Hecken ist auch die Verknüpfung mit weiteren Biotopelementen, die zusätzlich zur Förderung vor Ort festgestellter Vorkommen teils seltener Tierarten beitragen und die Strukturvielfalt erhöhen: Offene Totholz- und Steinriegel, randliche Lesesteinhaufen und offener Boden mit sandigen Stellen dienen zum Beispiel dortigen Reptilien, Heuschrecken, Wildbienen und Solitärwespen als Lebensraum und zur Eiablage.

Weiterführende Informationen

Deutscher Verband für Landschaftspflege (DVL) e.V. (2006): Landschaftselemente in der Agrarstruktur - Entstehung, Neuanlage und Erhalt – DVL-Schriftenreihe „Landschaft als Lebensraum“, Heft 9. www.dvl.org/uploads/tx_ttproducts/datasheet/DVL-Publikation-Schriftenreihe-9_Landschaftselemente_in_der_Agrarstruktur.pdf

Landschaftspflegeverband Mittelfranken e.V.: Hinweise zur Pflege von Hecken und Feldgehölzen: www.lpv-mittelfranken.de/obstsortenliste.html?file=files/LPV/Downloads/Faltblaetter%20Massnahmen/Heckenpflege_Faltblatt_LPV_Mfr.pdf&cid=2169

Zeh, H./Europäische Föderation für Ingenieurbiologie (EFIB) (2007): Ingenieurbiologie. Handbuch Bautypen. Zürich.

Zu diesem Artikel liegen noch keine Kommentare vor.

Artikel kommentierenSchreiben Sie den ersten Kommentar.