Synergien zwischen Wasserrückhalt und Naturschutz nutzen

In der Landwirtschaft liegt eine der zukünftigen Herausforderungen der Klimaanpassung darin, durch spezielle Landschaftsgestaltungs- und Bodenschutzmaßnahmen die Wasserspeicherfähigkeit der Flächen zu erhöhen. Dadurch können Extremwetterereignisse abgepuffert werden. Mit Maßnahmen in der Flur, auf Feldstückebene und an Gewässern können Oberflächenabflüsse reduziert, Erosion vermindert und damit die Wasserinfiltration erhöht werden. Der Schlüssel für die Umsetzung liegt dabei in der kooperativen Entwicklung von regionalen Lösungen. Ein Win-Win-Effekt entsteht, wenn auch naturschutzfachliche Ziele berücksichtigt werden.

- Veröffentlicht am

Durch den Klimawandel nehmen Extremwetterereignisse wie Dürren und Starkregen zu. Bei einer Klimaerwärmung um 3 °C prognostiziert das Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung eine Erhöhung der durchschnittlichen Dürremonate in der Bundesrepublik um 50 %. In Hinblick auf Hochwasser wird in den Sommermonaten Mai bis Oktober eine Zunahme der jährlichen Maxima erwartet (1). Die Folgen sind eine verstärkte Wind- und Wassererosion. Humusverlust ist nicht nur im Hinblick auf die Fruchtbarkeit der Böden fatal: Humus kann das Fünffache seines Gewichts an Wasser speichern und so Extremwetterereignisse abpuffern. Der Trockenstress auf die Pflanzen mindert Wachstum und Erträge in der landwirtschaftlichen Produktion und stellt Landwirte vor große Herausforderung.

Landschaft zum Wasserspeicher entwickeln

Bund und Länder verfolgen die Strategie, die Eigenverantwortung der landwirtschaftlichen Unternehmer zur Risikovorsorge zu stärken und diese durch Forschung und Förderprogramme zu unterstützen. So sieht zum Beispiel die Deutsche Anpassungsstrategie an den Klimawandel (DAS) für den Bereich Landwirtschaft unter anderem vor, zukünftig angepasste Pflanzensorten zu entwickeln und Verfahren zur Verbesserung der Bodenfruchtbarkeit und der Bodenstruktur im Rahmen von Agrarumweltmaßnahmen zu fördern. Die Deutsche Ackerbaustrategie will die regionale Betroffenheit evaluieren und darauf basierend Empfehlungen für einen an den Klimawandel angepassten Ackerbau ableiten. Dabei sollen die Aspekte Kulturarten, Sorten und Fruchtfolgen, Bewirtschaftungsmethoden, Bodenbearbeitung oder Erosionsschutz einbezogen werden. Diskutiert wird zudem der Ausbau von Bewässerungsanlagen. Doch auch die Deutsche Ackerbaustrategie nennt bei den Zielkonflikten das Problem: „Der Ausbau von Beregnungs-/Bewässerungskapazitäten kann durch das lokal verfügbare Wasserangebot begrenzt sein“ (2). Deshalb sollte Bewässerung nicht die erste Wahl sein. Um die Landwirtschaft an die veränderten Klimabedingungen anzupassen, ist es stattdessen zielführend, eine Agrarlandschaft zu schaffen, in der Oberflächenabflüsse verringert und die Wasserinfiltration erhöht werden. Dieses Ziel hat auch das Bundesumweltministerium in der ersten nationalen Wasserstrategie für das Jahr 2050 definiert:

„Der naturnahe Wasserhaushalt ist so weit wie möglich hergestellt, wobei der Erhalt der natürlichen Bodenfunktionen gegeben ist, der Rückhalt des Wassers in der Fläche gestärkt ist und der Flächenverbrauch sowie die Bodenversiegelung minimiert sind.“ (3)

Maßnahmen zum verbesserten Wasserrückhalt

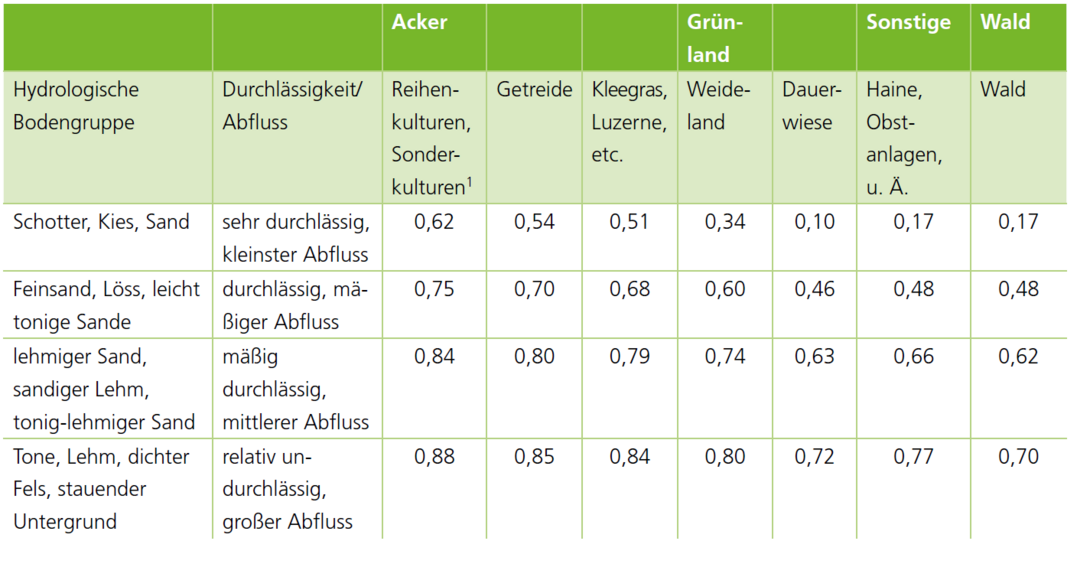

Generelles Ziel ist es, die Infiltrationsrate einerseits zu erhöhen, anderseits die Oberflächenabflüsse und Erosion zu verringern und den Aufbau von Humus als guter Wasserspeicher zu fördern. Die Infiltrationsrate (Wassermenge, die je Zeiteinheit versickert) ist unter anderem von Faktoren wie Klima, Gelände und Bodentypen abhängig, auf die Landwirte wenig Einfluss haben. Landwirte können die Infiltration aber über die Nutzung und Bodenbearbeitung positiv beeinflussen (siehe Tabelle 1).

Die Deutsche Vereinigung für Wasserwirtschaft, Abwasser und Abfall empfiehlt, wie eine Agrarlandschaft gestaltet sein muss, um den Wasserrückhalt zu verbessern. Dazu zählen unter anderem ein hoher Anteil an Gehölzen und Dauergrünland, verkürzte Hanglängen und kleine Schläge, die durch Landschaftsstrukturelemente und Pufferstreifen abgegrenzt werden (4). Zusätzlich kann das Landschaftsplanungsinstrument „Keyline-Design“ (Schlüssellinienkultur) angewendet werden. Dabei werden Bearbeitungs- und Pflanzenmuster so erstellt, dass Oberflächen- und Bodenwasser besser verteilt und gespeichert werden können.

Auch auf Ackerflächen können produktionsintegrierte Maßnahmen die Oberflächenabflüsse verringern und den Humusaufbau fördern. Beispiele sind der Anbau von Zwischenfrüchten und Untersaaten, mehrjähriger (Energie-)pflanzen, Winterbegrünungen sowie bodenschonende Anbauverfahren wie Direktsaat, Mulchsaat mit einmaliger Bodenbearbeitung oder Strip Tillage. Bei der Wahl der Kulturarten sollten sowohl die Durchlässigkeit der Bodentypen als auch die Hangneigung einbezogen werden. Wasser infiltriert auf Grünland wesentlich besser als auf Acker, aber auch hier gibt es Unterschiede zwischen intensiv und extensiv bewirtschafteten Flächen. So kann zum Beispiel durch ein optimiertes Weidemanagement („Portionsweide“) und eine angepasste Besatzdichte die Grasnarbe verdichtet und die Infiltration erhöht werden. Agroforstsysteme, ob traditionell (zum Beispiel Streuobstwiesen, Hecken) oder modern (zum Beispiel lineare Pflanzungen von Kurzumtriebsplantagen oder Stammholz zwischen Ackerflächen), steigern die Versickerung enorm. Gehölze erhöhen die Infiltration im Vergleich zu Acker und Grünland wesentlich (siehe Tabelle 1) und können zudem für mehr Wasser im System sorgen, da sie über die Wurzeln an tiefere Wasserschichten gelangen.

Bewirtschaftungsmaßnahmen können durch bauliche Maßnahmen etwa von Rückhaltebecken oder den Abbau von Drainagen ergänzt werden. An Gewässern tragen Maßnahmen wie Pufferrandstreifen sowie die Renaturierung von Fließgewässern bis hin zur Wiederherstellung von überflutbaren Auen zum verbesserten Wasserrückhalt bei.

Synergien mit naturschutzfachlichen Zielsetzungen nutzen

Welche Maßnahmen bevorzugt umgesetzt werden sollten, hängt von der Region ab. Dabei spielen Naturraum, landwirtschaftliche Betriebsstrukturen sowie Förderinstrumente und vorhandene Akteursnetzwerke eine Rolle. Zwar können auch einzelne Landwirte über eine Bewirtschaftungsanpassung Verbesserungen beim Wasserrückhalt auf ihren Flächen erzielen. Die Wirkung ist aber höher, wenn viele dezentrale, aber strategisch platzierte Maßnahmen in einem großen Einzugsgebiet umgesetzt werden.

Dabei sollten die Synergieeffekte, welche die beschriebenen Maßnahmen mit anderen naturschutzfachlichen Zielen bieten, genutzt werden: Hecken- und Bäume, Grünland und Humus binden Kohlenstoff und tragen zum Klimaschutz bei. Gewässerrandstreifen schützen vor Stoffeinträgen und verbessern die Wasserqualität im Sinne der Europäischen Wasserrahmenrichtlinie. Abwechslungsreiche, kleinstrukturierte Landschaften mit einem hohen Anteil an Landschaftselementen erhöhen die Biodiversität und unterstützen die Umsetzung der Europäischen Biodiversitätsstrategie 2030. Der Anbau von mehrjährigen Energiepflanzen (zum Beispiel Durchwachsene Silphie oder Wildpflanzenmischungen) und Energiehölzern in Agroforstsystemen helfen, fossile Energieträger zu substituieren. Bei der Wiedervernässung von Moorstandorten bzw. ihrer Bewirtschaftung bei einem hohen Wasserstand wird Kohlenstoff im Boden gebunden. Der dort mögliche Anbau von Paludikulturen wie Schilf, Rohrkolben oder Torfmoosen liefert natürliche Rohstoffe im Sinne der Bioökonomie (siehe Weiterführende Informationen).

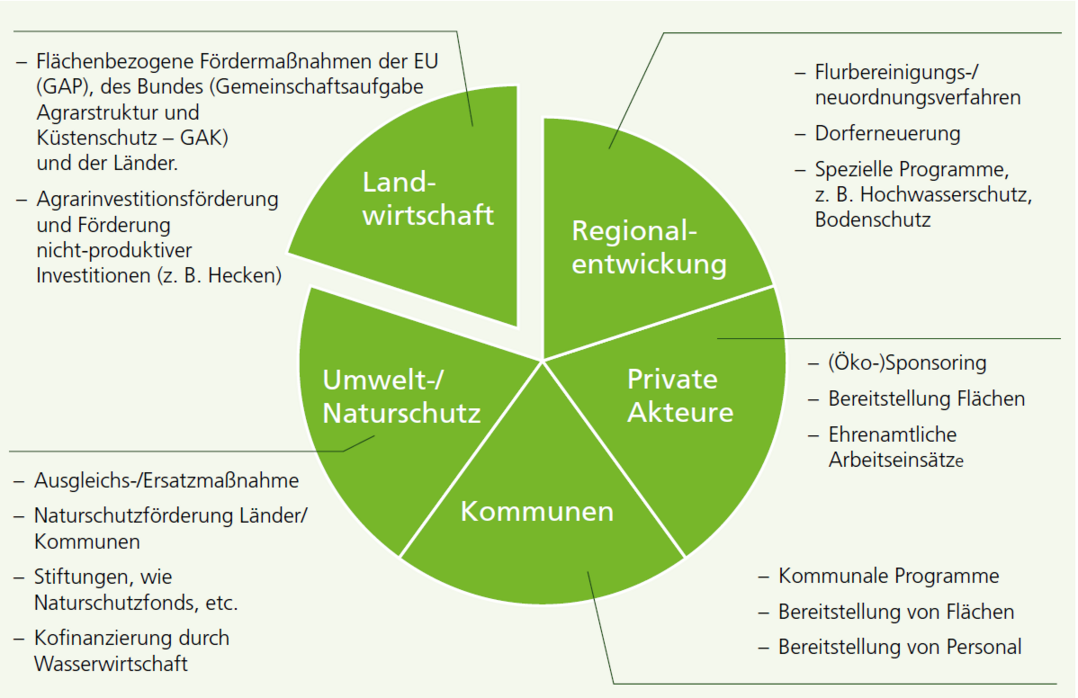

Bei einer großflächigen Planung von vielfältigen Maßnahmen sind unterschiedliche Akteure involviert: Kommunen, Landwirtinnen und Landwirte, Wasserwirtschaft, Wasser- und Bodenverbände, Ämter für Landwirtschaft und Umwelt, Planungs- und Umsetzungsbüros, private Akteure, Vereine, Forschung, Maschinenringe und andere. Da es sich bei der Verbesserung des natürlichen Wasserrückhaltes um eine Querschnittsaufgabe verschiedener Akteure und Ressorts handelt, können zu ihrer Realisierung auch vielfältige Finanzierungsquellen hinzugezogen werden (siehe Abbildung 1).

Rolle der Landschaftspflegeorganisationen

Bei der Umsetzung von Projekten fallen vielseitige Aufgaben an: von der Kontaktaufnahme und Beratung relevanter Akteure wie Kommunen und Landwirte über die Bestandskartierung, Maßnahmenentwicklung und Finanzierungsberatung bis hin zur Umsetzung und Betreuung. Eine Hauptaufgabe ist es, den Informationsfluss zwischen den Akteuren sicherzustellen: Planungsbüros müssen ökologische Zusammenhänge verstehen und die Anliegen der Akteure bei der Maßnahmenplanung einbeziehen. Ämter müssen über geplante Maßnahmen frühzeitig informiert werden, um ihre Genehmigungsfähigkeit sicherzustellen. Öffentlichkeitsarbeit fördert Akzeptanz, was wiederum die Bereitschaft von Landwirten und Kommunen zur Beteiligung erhöht. Die aufwändigste Arbeit an einem Planungsprozess ist es oft, die unterschiedlichen Flächeneigentümer und -bewirtschafter im Projektgebiet zu kontaktieren und für das Projekt zu gewinnen sowie die passenden Maßnahmen mit ihnen abzustimmen. Dafür sind geschickte Kommunikation und Mediation gefragt. Landschaftspflegeorganisationen haben durch ihre Drittelparität aus Landwirtschaft, Naturschutz und Politik sowie die Gemeinnützigkeit ideale Voraussetzungen diese Aufgaben auszufüllen. Da sie Erfahrung in vielen Themenbereichen haben, welche auch den Wasserrückhalt betreffen, können die deutschlandweit 190 Landschaftspflegeorganisationen bei dieser Zukunftsaufgabe unterstützen und den Aspekt „Wasserrückhalt“ in ihre Beratungstätigkeiten sowie in neue Projekte integrieren.

Weiterführende Informationen

Deutscher Verband für Landschaftspflege e.V. (2021) Verbesserung des natürlichen Wasserrückhaltes in der Agrarlandschaft, Nr. 29 der DVL-Schriftenreihe „Landschaft als Lebensraum“ (PDF)

Deutscher Verband für Landschaftspflege e.V. (2019): Kooperativer Klimaschutz durch angepasste Nutzung organischer Böden – Ein Leitfaden, Nr. 26 der DVL-Schriftenreihe „Landschaft als Lebensraum“ (PDF)

(1) Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung GmbH – UFZ (Hrsg.) (2018): Auswirkungen der globalen Erwärmung auf hydrologische und agrarische Dürren und Hochwasser in Deutschland.

(2) Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft (BMEL) (2021): Ackerbaustrategie 2035. Perspektiven für einen produktiven und vielfältigen Pflanzenbau.

(3) Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und nukleare Sicherheit und Verbraucherschutz (BMUV) (2023): Nationale Wasserstrategie. Kabinettsbeschluss vom 15. März 2023

(4) DWA Deutsche Vereinigung für Wasserwirtschaft, Abwasser und Abfall e.V. (Hg) (2015): Wasserrückhalt in der Fläche durch Maßnahmen in der Landwirtschaft – Bewertung und Folgerungen für die Praxis. Hennef

(5) Auerswald, K. & Seibert, S.P. (2020): Hochwasserminderung im ländlichen Raum. Verlag: Springer Berlin Heidelberg