Kompensationsmaßnahmen im Brackwasserbereich von Ästuaren

Abstracts

Im Brackwasserbereich der Weser entstand als Kompensationsmaßnahme ein Tidepolder, der im September 2012 für den Tideeinfluss geöffnet wurde. Im Jahr 2020 wurden an drei Schnittachsen Höhenmessungen durchgeführt, um die morphologische Entwicklung im Tidepolder zu dokumentieren. Der Vergleich der Geländehöhen zeigt einen durch Sedimentationsprozesse verursachten flächigen Geländeaufwuchs mit unterschiedlichen Mächtigkeiten sowie Erosionen im Bereich hergestellter und spontan entstandener Prielabschnitte. Die im Bereich des Tidepolders gemessenen Sedimentationsraten sind bei Berücksichtigung der vor Ort vorhandenen Schwebstoffkonzentration übertragbar auf gleichartige Planungen im Brackwasserbereich. Im Tidepolder hatte sich bereits nach einem Jahr Entwicklungszeit Brackwasserwatt entwickelt. Auch die darauf folgende Vegetationsentwicklung verlief rasant. Im Jahr 2020 war bereits der überwiegende Teil der Flächen im Tidepolder bewachsen. Neben einer hochwertigen Flora und Fauna haben sich wertvolle und seltene Lebensräume für Brut- und Gastvögel entwickelt. Es bleibt abzuwarten, wie lange die flächenhafte Überströmung außerhalb der Prielrinnen im Polder erhalten bleiben wird. Aufgrund der morphologischen Entwicklungen im Tidepolder werden Planungshinweise formuliert, die bei ähnlich gelagerten Kompensationsmaßnahmen in anderen Ästuaren und Küstenabschnitten zugrunde gelegt werden können.

Compensation measures in brackish water area of estuaries – Developments at Luneplate tidal polder on the Lower Weser, 2012 to 2020

In the brackish water area of the Weser, a tidal polder was created as a compensation measure; it was opened to tidal influence in September 2012. In 2020, height measurements were carried out along three transects to document morphological development in the tidal polder. A comparison of terrain heights shows extensive growth of terrain of variable thickness caused by sedimentation processes as well as erosion in the area of constructed and spontaneously formed tidal creek sections. The sedimentation rates measured in the area of the tidal polder are applicable for similar plans in the brackish water area, taking into account the concentration of suspended matter present on site. After just one year of development, brackish flats had developed in the tidal polder. The vegetation development that followed was also rapid. In 2020, most of the areas in the tidal polder were already highly vegetated. In addition to high-quality flora and fauna, valuable and rare habitats for breeding birds and migratory birds have developed. It remains to be seen how long the extensive overflow outside the tidal creeks in the polder will continue. Based on the morphological developments in the tidal polder, planning advice has been formulated that can be used as a basis for similar compensation measures in other estuaries and coastal sections.

- Veröffentlicht am

1 Einleitung

Auf der Großen Luneplate im Süden von Bremerhaven wurden seit über 30 Jahren durch die bremenports GmbH und Co. KG als Hafengesellschaft der Stadt Bremen großräumige naturschutzfachliche Kompensationsmaßnahmen für hafenbedingte Eingriffe hergestellt (Tesch 2003, Tesch et al. 2010, Wieland & von Bargen 2008; Abb. 1). Die Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen sowie Kohärenz- und CEF-Maßnahmen haben eine Gesamtgröße von rund 1.000 ha arrondierter Flächen. Die Kompensationsflächen sind inzwischen Teil der FFH-Gebiete Weser bei Bremerhaven (DE 2417-370), Unterweser (DE 2316-331) und Teichfledermausgewässer im Raum Bremerhaven/Bremen (DE 2517-331) sowie der Vogelschutzgebiete Luneplate (DE 2417-401) und Unterweser (DE 2617-401). Außerdem ist die Luneplate seit März 2015 als Naturschutzgebiet „Luneplate“ ausgewiesen. Eine Teilfläche dieser naturschutzfachlich sehr hochwertigen Kompensationsmaßnahmen wird als Tidepolder genutzt.

Unter anderem als Kohärenzmaßnahme für durch den Hafenbau verursachte Eingriffe in das FFH-Gebiet „Weser bei Bremerhaven“ wurde ein Tidepolder geschaffen, der sich im Binnenland hinter dem Hauptdeich befindet und trotzdem fast durchgehend dem Tideeinfluss unterliegt. Die Planung des Tidepolders erfolgte im Zuge des Planfeststellungsverfahrens CT 4 (Containerterminal, Abschnitt 4). Der Planfeststellungsbeschluss erging am 15. Juni 2004 (WSV 2004), die Ausführungsplanung (GfL 2008) wurde im Jahr 2008 abgeschlossen (Abb. 2).

Der Tidepolder auf der Luneplate hat eine Größe von rund 215 ha und wurde in den Jahren 2009–2012 baulich hergestellt. Die Öffnung des Tidepolders mit der Inbetriebnahme des Sturmflutsperrwerks erfolgte im September 2012. Im Zuge der Baumaßnahmen wurden rund 600.000 m³ Marschboden zur Herstellung des Prielsystems ausgekoffert und in der randlichen Tidepolderverwallung wieder eingebaut. Es entstanden ein Sturmflutsperrwerk im Landesschutzdeich zur Befüllung des Tidepolders sowie ein Tideschöpfwerk zur Entwässerung der hinterliegenden Marschflächen.

Ein Integrierter Pflege- und Managementplan (IPMP) für das Naturschutzgebiet Luneplate sowie für die von bremenports betreuten Kompensationsflächen beschreibt auf Grundlage der Auflagen aus den verschiedenen Plangenehmigungen ein weitreichendes Programm an Begleituntersuchungen (Tesch & KüFoG 2014). Neben regelmäßigen Kartierungen von Avifauna, Flora und Vegetation sowie weiteren Tierartengruppen sieht das Programm im Rahmen der Begleituntersuchungen die Erfassung der Geländemorphologie des Tidepolders vor.

Dieser Bericht beschreibt die morphologische Entwicklung des Tidepolders vom Zeitpunkt seiner Öffnung bis zur Messung der Geländehöhe im Jahr 2020 (Winkler 2020).

Die im Zuge der Begleituntersuchungen ermittelten Daten zu Erosionen und Sedimentationen im Tidepolder können als Grundlage für zukünftige Planungen ähnlicher Vorhaben zur Schaffung von Ästuarlebensräumen dienen. Abschließend werden auf Grundlage der bisher auf der Luneplate gemachten Erfahrungen Planungshinweise für die Anlage von tidebeeinflussten Flächen formuliert.

Außerdem wird die Besiedlung des Tidepolders mit Pflanzen beschrieben, da diese eng mit den Geländehöhen verbunden ist und Wechselwirkungen zwischen Vegetationsentwicklungen und morphologischen Prozessen bestehen.

Eine kurze Bewertung der Vegetationsentwicklung ermöglicht eine erste naturschutzfachliche Einordnung der Maßnahmen. Eine detaillierte Darstellung der Ergebnisse der umfangreichen Begleituntersuchungen, insbesondere der Avifauna, soll in weiteren Veröffentlichungen erfolgen.

2 Funktion des Tidepolders

Das Wasser der Weser kann durch das im Hauptdeich gelegene Sturmflutsperrwerk in den Tidepolder hineinlaufen. Das Sperrwerk hat zwei Durchlasskammern mit je 13 m Breite und Sohltiefen von –2,60 m NHN. Das Sturmflutsperrwerk wird nur bei Hochwässern geschlossen, die über 2,50 m NHN und damit 0,54 m über dem mittleren Tidehochwasser (MThw) auflaufen. Da diese Wasserhöhen im langjährigen Mittel nur rund 14-mal im Jahr erreicht werden, ist das Bauwerk im Jahresverlauf fast durchgehend geöffnet.

Die Bemessung des Sperrwerks erfolgte mit der Vorgabe, dass das Brackwasser der Weser ungehindert ohne zeitliche Verzögerungen mit der Tide in den Tidepolder hineingelangen sowie herauslaufen kann. Außerdem sollte die Strömungsgeschwindigkeit im Normalfall 4 m/s nicht überschreiten, um Fische bei der Passage des Durchlassbauwerks nicht zu gefährden. Bei Normaltideverhältnissen liegen die ermittelten Strömungsgeschwindigkeiten im Bauwerksbereich unter 1,5 m/s (Knabe 2006).

Das mittlere Tidehochwasser hat im Bereich der Luneplate eine Höhe von 1,96 m NHN, sodass der Tidepolder, mit Geländehöhen zum Zeitpunkt der Öffnung überwiegend zwischen 1,40 und 1,60 m NHN, großflächig überflutet wird.

Die rechnerisch ermittelte Füllmenge des Tidepolders betrug zum Zeitpunkt der Öffnung beim mittlerem Tidehochwasser von 1,96 m NHN rund 1.200.000 m³ und beim maximalen Wasserstand von 2,50 m NHN 2.190.000 m³ (Knabe 2006). Innerhalb des Tidepolders werden seit Öffnung des Sturmflutsperrwerkes rund 160 ha Fläche regelmäßig von der Tide erreicht.

Das aus der Weser einströmende Wasser verteilt sich bei Flut über ein neu hergestelltes Prielsystem im Tidepolder. Räumlich begrenzt wird der Tideeinfluss durch die randliche Tidepolderverwallung mit einer Höhe von 3,50 m NHN.

Zur Sicherung der Be- und Entwässerung der hinterliegenden Flächen der Dedesdorfer Marsch, mit einem Einzugsgebiet von circa 25 km², wurde im Süden des Tidepolders ein Tideschöpfwerk mit Sielfunktion erstellt. Mit diesem Schöpfwerk kann das Hinterland durch den Tidepolder hindurch be- und entwässert werden.

Mit dem Tidepolder wurde, geschützt von Hauptdeich und Sturmflutsperrwerk, ein tidebeeinflusster Bereich geschaffen, der sich funktional nur durch das Ausbleiben von Sturmfluten über 2,50 m NHN von einem Außendeichbereich unterscheidet. Der überwiegende Teil des Tidepolders unterliegt keiner Nutzung und kann sich naturnah entwickeln. Neben den Prielen wurden zwei brackwasserbeeinflusste Tidetümpel mit Größen von rund 1,1 und 1,5 ha hergestellt. Eine landwirtschaftliche Nutzung ist in den höher gelegenen, wenig tidebeeinflussten Randbereichen an der Tidepolderverwallung vorgesehen. Hier findet eine extensive Beweidung mit Rindern statt, mit dem Ziel, brackwasserbeeinflusstes mesophiles Grünland entstehen zu lassen.

Ziel der Kompensationsplanung und der darin prognostizierten Lebensraumtypen sind Wattflächen im Bereich der Priele, Brackwasserröhrichte an den Prielkanten sowie flächenmäßig dominierend brackwasserbeeinflusste Schilfröhrichte. Die extensiv genutzten und höher gelegenen Grünlandflächen im Bereich der Tidepolderverwallung sollen den Übergang zum angrenzenden Graben-Grünland-Areal schaffen.

Während der baulichen Herstellung des Tidepolders wurde deutlich, dass im Zuge der gleichzeitig laufenden Planung des Offshore-Terminals Bremerhaven (OTB) vorgezogene artenschutzrechtliche Vermeidungsmaßnahmen für Wat- und Wasservögel, insbesondere Säbelschnäbler und Krickente, erforderlich waren. Um die CEF-Maßnahme für diese Vogelarten im Tidepolder umzusetzen, wurde die im Rahmen der Maßnahme CT 4 erstellte Planung nachträglich geändert und für Wasser- und Watvögel optimiert. Die CEF-Maßnahmen wurden im Jahr 2012 im Nordosten des Tidepolders noch vor der Öffnung des Sturmflutsperrwerkes realisiert.

Wie der Lageplan (Abb. 2) zeigt, wurden als CEF-Maßnahme auf rund 34 ha Fläche zusätzliche Erdbaumaßnahmen im Tidepolder umgesetzt. Es wurden Bereiche bis in den Unterboden abgegraben, um Wattflächen als Lebensraum für Wat- und Wasservögel sowie einen Tidetümpel herzustellen. Außerdem erfolgte stellenweise ein flächiger Abtrag des Oberbodens. Als weitere Maßnahmen wurden sehr flache (0,4 m über Gelände) und breite (20 m) Verwallungen aus anstehenden Kleiboden angelegt, um mit der Flut einlaufendes Wasser aus der Weser zurückzuhalten und damit während der Ebbphase Flachwasserbereiche herzustellen. Die Ausbauhöhe der Verwallungen lag unter dem mittleren Tidehochwasser.

3 Salzgehalt und Schwebstoffkonzentration

Der Salzgehalt im einlaufenden Weserwasser hat einen wesentlichen Einfluss auf die sich einstellenden Pflanzenarten im Tidepolder. Die morphologische Entwicklung, insbesondere die Sedimentation, ist abhängig von der Schwebstoffkonzentration des Weserwassers, das den Tidepolder überströmt. Strömungsarme Verhältnisse in den Übergängen von Ebbe und Flut begünstigen die Ablagerung der im Wasser vorhandenen Schwebstoffe.

Der Sielkanal als Verbindung zwischen dem Tidepolder und der Weser befindet sich bei Weser-km 58,2 in der oligohalinen Zone (Weser-km 45 bis 65, Salzgehalt 0,5–5 ‰). Die Lage im Brackwasserbereich der Weser verursacht relativ hohe Schwebstoffkonzentrationen im zulaufenden Wasser. Insgesamt 14 Salinitätsmessungen im Hauptpriel des Tidepolders (am Tideschöpfwerk) zwischen November 2011 und Oktober 2013 ergaben Salzgehalte im Hauptpriel zwischen 1,7 und 11 ‰, das Mittel lag bei 4,95 ‰ (WSA 2014).

Das WSA Weser-Jade-Nordsee misst an verschiedenen Pegeln in der Weser die Flut- und Ebbestrommittel der Trübung. Dem Zulauf zum Tidepolder am nächsten sind die beiden Pegelstandorte Blexen (Weser-km 62,46) und Nordenham (Weser-km 55,81). Die Mittelwerte der Flut- und Ebbestrommittel der Trübung an diesen beiden Pegeln sind in Tab. 1 dargestellt. In einer von der Bundesanstalt für Wasserbau herausgegebenen Untersuchung (BAW 2018) wurde folgende Formel zur Umrechnung von Trübung auf Schwebstoffkonzentration bestimmt: c (mg/l) = 3,89 × TR(NTU)0,83. Damit ergibt sich für den Tidepolder, bei einem mittleren Trübungswert um 130 NTU, eine Schwebstoffkonzentration von 221 mg/l. Es ist jedoch der modellhafte Ansatz der Formel und der Messungen zu berücksichtigen, sodass dieser Wert als Orientierungswert anzusehen ist (WSA 2021).

4 Durchgeführte Geländeaufnahmen

Als Begleituntersuchung für den Tidepolder sieht der Integrierte Pflege- und Managementplan (IPMP) für die Luneplate (Tesch & Küfog 2014) Untersuchungen der Morphologie vor. Vorgeschlagen waren großräumige Darstellungen der Geländehöhen durch luftgestützte Laserscan-Daten sowie terrestrisch vermessene Transekte der Priele und Tidetümpel.

Mit den Untersuchungen zur Entwicklung der Geländemorphologie sollten folgende Fragestellungen beantwortet werden:

Wie verändern sich die Lage und die Querprofile der Priele nach Abschluss der baulichen Herrichtung unter dem Einfluss des Tidegeschehens? Erfolgt eine Ausdehnung in Richtung der Küstenschutzeinrichtungen?

Kann die Ent- und Bewässerungsfunktion des Hauptpriels beibehalten werden?

Wie entwickeln sich die baulich hergestellten Tidetümpel und Flachwasserbereiche?

Wie verändern flächenhafte Sedimentationen den Tideeinfluss im Polder?

Auswertungen von luftgestützten Laserscan-Daten des Tidepolders zur Bestimmung der Geländehöhen waren nicht zielführend umzusetzen. Die vorliegenden Bestandsdaten einer terrestrischen Vermessung wurden von bremenports mit Befliegungsdaten aus den Jahren 2015 und 2017 verglichen. Bei der Auswertung wurde deutlich, dass die Befliegungsdaten aus den Jahren 2015 und 2017 keine verlässlichen Angaben zu den Höhen der Geländeoberfläche liefern konnten. Die Ursache hierfür waren der Bewuchs der Flächen mit Pflanzen sowie das stellenweise auf den Flächen stehende Wasser. Terrestrische Vermessung vor Ort ergaben, dass sowohl die Oberflächen von dichten Pflanzenbeständen als auch Wasserflächen die Laserstrahlen der Befliegungen reflektieren, sodass in diesen Bereichen nicht die Geländeoberfläche, sondern die Oberflächen der Gewässer und Vegetationsbestände gemessen wurde.

Um die Veränderungen der Morphologie des Tidepolders zu dokumentieren, beauftragte bremenports im Jahr 2020 eine Vermessung der Geländehöhen auf drei Transekten (Abb. 2). Die Bestandsdaten der Geländehöhen wurden aus verschiedenen Quellen zusammengefügt. Grundlage der Darstellung des Ausgangszustands waren Bestandsvermessungen nach der Herstellung der Baumaßnahmen, Planungshöhen der Ausführungsplanungen sowie die Urgeländevermessung, die vor Baubeginn durchgeführt worden ist (Winkler 2002).

Ein beauftragtes Vermessungsbüro führte im Mai 2020 eine topografische Geländehöhenvermessung als Transektvermessung entlang von drei Profilen durch (Winkler 2020). Erfasst wurden die Höhenpunkte bei Ebbe alle 10 m sowie alle markanten Geländeknickpunkte per GPS-Vermessung mit dem Gerät Topcon, HiPerII. Die per Landvermessung nicht erreichbaren Höhenpunkte der Priele wurden bei Tidehochwasser per Echolot single Beamer mit den Frequenzen 200 kHz und 030 kHz erfasst.

5 Ergebnisse der Transektvermessungen

Die Unterschiede der Geländehöhen in den Jahren 2012 und 2020 werden in einem Bericht mit umfangreichen Schnittzeichnungen zu den drei Profilen detailliert beschrieben (Wieland 2022). Zusammenfasssend waren an den Schnittachsen folgende morphologische Prozesse zu beobachten:

Das Profil 1 (Abb. 2) zeigt überwiegend flächenhafte Sedimentationen mit einer Mächtigkeit von 0,30–0,60 m. Im Bereich der tiefen Abgrabungen der CEF-Maßnahme hat sich das Gelände erheblich um 1,50 m beziehungsweise 2,90 m im Bereich des Tidetümpels aufgehöht. Die geringsten Auflandungen zwischen 0,10 und 0,20 m gab es im Süden des Profils vor der Tidepolderverwallung. Erosionen sind im Bereich von gebauten und neu entstandenen Prielen zu beobachten. Im Bereich einer größeren, im Zuge der Baumaßnahmen abgegrabenen Fläche, die eine starke Sedimentationsmächtigkeit von 1,50 m aufweist, hat sich ein neues umfangreiches Prielsystem gebildet.

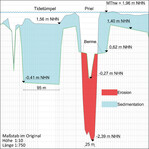

Die Flächen im Osten des Profils 2 , südöstlich des Tidetümpels, haben sich seit der Öffnung des Tidepolders in der Höhenlage wenig verändert. Nur Geländesenken und Gräben sind hier deutlich verschlickt. Im Bereich des Tidetümpels hingegen haben erhebliche Sedimentationen mit einer Mächtigkeit von 2 m stattgefunden (Abb. 3). Die Flächen nordwestlich des Tidetümpels sind überwiegend 0,40–0,60 m hoch aufgeschlickt.

Der große Prielnebenarm (Abb. 3) hat die baulich hergestellt Breite von über 25 m erhalten, sich aber deutlich um über 2 m vertieft. Die über 60 m breiten beidseitigen Bermen, die auf einer Höhe von 0,60 m NHN angelegt wurden, sind aufgrund des Sedimentauftrags nicht mehr vorhanden. Die Prieltiefe mit maximal –2,40 m NHN liegt deutlich unter dem mittleren Tideniedrigwasser von –1,96 m NHN.

Auch der kleinere Prielarm hat sich vertieft, allerdings nur um rund 0,50 m. Auch hier ist die ehemals hergestellte, über 80 m breite Berme nicht mehr vorhanden. Im Bereich des bis zu 0,60 m hoch aufgeschlickten Sediments im Westen des Profils 2 hat sich ein dichtes Prielsystem entwickelt.

Im Verlauf des Profils 3 haben zwischen den beiden Prielen und im Westen des Transekts Auflandungen um circa 0,20–0,40 m stattgefunden. Die baulich hergestellte Berme am westlich gelegenen kleinen Prielnebenarm ist nach der Herstellung um rund 0,80 m aufgeschlickt und damit nicht mehr vorhanden. Kaum verändert hat sich die Geländehöhe im Osten dieses Profils.

Wenig Veränderung gab es im Verlauf dieses Transsekts bei den Sohltiefen der beiden Priele. Der zwischen Tideschöpfwerk und Sturmflutsperrwerk gelegene Hauptpriel, über den die Binnenlandentwässerung erfolgt, ist im Querschnitt überwiegend unverändert.

6 Morphologische Veränderungen

Die wesentlichen morphologischen Prozesse sind der flächige Sedimentauftrag im tidebeeinflussten Bereich sowie die Bildung neuer Prielsysteme und die Anpassung der baulich hergestellten Prielabschnitte.

6.1 Sedimentauftrag

6.1.1 Flächiger Sedimentauftrag

Die drei Höhenprofile aus dem Jahr 2020 zeigen, dass der Sedimentauftrag im tidebeeinflussten Bereich nicht gleichmäßig verteilt ist, sondern im nordwestlichen Bereich stärker erfolgt als im südöstlichen Teil des Tidepolders.

Unter der Annahme, dass die Ergebnisse der drei Querschnitte für den gesamten Tidepolder gültig sind, teilt sich der regelmäßig überflutete Bereich des Tidepolders im Hinblick auf das Sedimentationsgeschehen in den größeren nordwestlichen Bereich mit einer Ausdehnung von rund 130 ha und einen südöstlich parallel zur Tidepolderverwallung verlaufenden Streifen mit einer Größe von rund 30 ha.

Der nordwestliche, parallel zu den beiden ersten Prielnebenarmen verlaufende Bereich weist im Mittel Sedimentationen mit einer Mächtigkeit von 0,30–0,60 m auf. Auf Flächen, die im Zuge der Baumaßnahmen ausgekoffert worden sind, wurden Geländeaufhöhungen von 0,80–2,90 m gemessen. Geht man von einer mittleren Auflandung von 0,40 m aus, haben sich auf den 130 ha rund 520.000 m³ Kleiboden neu abgelagert. Die Geländehöhen lagen zum Zeitpunkt der Vermessung im nordwestlichen Tidepolder überwiegend um 1,80 m NHN. Im Bereich des Profils 2 wurde an einer Stelle mit 2,05 m NHN ein Wert erreicht, der sogar rund 0,10 m über dem mittleren Tidehochwasser liegt.

Der Streifen im Südosten des Tidepolders wurde überwiegend nicht durch Baumaßnahmen verändert und ist durch Höhenzuwächse im Umfang von bis zu 0,20 m geprägt. Teilweise sind sogar Erosionserscheinungen zu beobachten. Bei einer Auflandung mit einer geschätzten durchschnittlichen Mächtigkeit von 0,10 m sind hier rund 30.000 m³ Klei sedimentiert. Die Geländehöhen lagen hier im Jahr 2020 überwiegend um 1,60 m NHN.

Die stärkeren Ablagerungen im nordwestlichen Bereich des Tidepolders sind vermutlich darin begründet, dass das einlaufende Wasser zuerst durch die beiden großen Nebenpriele direkt in dieses Areal geleitet wird und der Sedimentationsvorgang hier beginnt. Wenn das Brackwasser der Weser anschließend den Südosten des Tidepolders erreicht, hat sich bereits ein Teil der im Wasser enthaltenen Schwebstoffe abgelagert.

6.1.2 Tidetümpel

Im Zuge der Baumaßnahmen wurden zwei Tidetümpel angelegt (Abb. 2). Der nördlich gelegene Tidetümpel wurde mit einer Größe von rund 1,1 ha und einer Ausbautiefe auf –1,20 m NHN angelegt. Nach drei Jahren hatte sich bereits eine hydraulische Verbindung des Tidetümpels mit dem Prielsystem gebildet, wie das Luftbild aus dem Jahr 2015 zeigt (Abb. 7). Somit wurde bereits nach weniger als drei Jahren kein Wasser mehr im Tidetümpel zurückgehalten und die Flächen hatten das Geländeniveau der angrenzenden Wattflächen erreicht. Das Luftbild aus dem Jahr 2021 (Abb. 8) lässt die Existenz des Tidetümpels nicht mehr erkennen. Im Jahr 2020 hatte der ehemalige Tidetümpel das allgemeine Niveau der Wattflächen erreicht (bis 1,70 m NHN). Somit weist diese Fläche die mächtigsten Sedimentationen innerhalb des Tidepolders auf. Die im Jahr 2020 gemessenen Wattflächen liegen 2,90 m höher als die im Jahr 2012 ausgekofferte Sohle des Tidetümpels.

Der südlich gelegene Tidetümpel wurde mit einer Größe von rund 1,5 ha und einer Ausbautiefe auf –0,30 m NHN hergestellt. Im Jahr 2015 war auf dem Luftbild noch eine Wasserfläche zu erkennen (Abb. 7). Allerdings zeigt das Luftbild aus dem Jahr 2018 (Abb. 1), dass neu gebildete Prielstrukturen den Anschluss des Tidepolders an das Prielsystem hergestellt haben. Somit wurde spätestens nach einem Zeitraum von fünf Jahren kein Wasser mehr in diesem Tidetümpel zurückgehalten. Im Jahr 2020 war der Tidetümpel komplett auf 1,60 m NHN aufgeschlickt, ist aber noch auf dem Luftbild von 2021 (Abb. 8) als vegetationslose Wattfläche zu erkennen. Die Auflandungen haben hier eine Mächtigkeit von rund 2 m erreicht.

6.1.3 Prielbermen

Die im Zuge der Herstellung des Prielsystems ausgekofferten breiten Prielbermen (Abb. 3) sind allesamt in kurzen Zeiträumen aufsedimentiert. Die Priele haben vorwiegend steile Ufer ausgebildet, meistens in der Breite des beim Bau hergestellten unteren Hauptgerinnes.

6.2 Erosionen

6.2.1 Prielsystem

Neben dem baulich hergestellten Prielsystem haben sich in großem Umfang neue Prielabschnitte gebildet, die das System der gebauten Abflussrinnen ergänzen und erweitern (Abb. 4).

Die mit Gefälle von der Prielwurzel zum Prielauslauf gebauten Nebenpriele haben sich überwiegend deutlich vertieft. Der große, nach Norden abzweigende Nebenpriel liegt heute im Verlauf des Profils 2 um 2 m tiefer als bei der Herstellung. Bei Echolot-Messungen (Geo-Ingenieurservice 2018) wurden in diesem größten Nebenpriel Sohltiefen bis –3 m NHN gemessen.

Die Sohltiefe des zwischen Tideschöpfwerk und Sturmflutsperrwerk gelegenen Hauptpriels wurde per Echolotmessung gepeilt (Geo-Ingenieurservice 2015 und 2018). Die Tiefenlage des Hauptpriels, der auch der Entwässerung des Hinterlandes dient, ist seit der Öffnung des Tidepolders im Jahr 2012 stabil. Die Sohltiefe zwischen –2 und –3 m NHN stellte sich hier ohne Räumarbeiten ein. Das im Zuge der Entwässerung des Hinterlandes durch den Hauptpriel fließende Oberflächenwasser verhindert eine Sedimentation und bewirkt damit, dass sich die Sohltiefe im Hauptpriel unter dem Niveau des mittleren Tideniedrigwassers von –2 m NHN hält.

6.2.2 Flache Verwallungen

Es wurden sehr flache (0,30–0,40 m über Gelände) und breite (20 m) Verwallungen aus anstehendem Kleiboden angelegt, um mit der Flut einlaufendes Brackwasser aus der Weser zu fangen und damit temporäre Flachwasserbereiche herzustellen, die auch in der Ebbphase Wasser führen. Die Ausbauhöhen dieser Verwallungen lagen unter dem mittleren Tidehochwasser bei 1,70 (nördlicher Flachwasserbereich) und 1,20 m NHN (südlicher Flachwasserbereich) (Abb. 2).

Wie das Luftbild vom April 2015 zeigt, hatten schon nach drei Jahren neu entstandene Prielabschnitte die Verwallungen durchschnitten, sodass keine Wasserhaltung in diesen Bereichen mehr stattfinden konnte.

6.2.3 Einlauf am Sturmflutsperrwerk

Das Sturmflutsperrwerk ist rund 40 m breit, mit zwei Durchflusskammern mit jeweils 13 m Breite und 40 m Länge. Vor und hinter dem Sperrwerk ist die Sohle des Hauptpriels auf einer Länge von jeweils 60 m mit vollvergossenen, teilvergossenen und losen Steinschüttungen befestigt. Im Tidepolder hinter den befestigten Flächen am Sturmflutsperrwerk hat sich in der Sohle des Hauptpriels durch Erosionsprozesse ein Kolk gebildet, der rund 60 × 60 m groß ist und bis 3,50 m tiefer liegt als die hergestellte Prielsohle (Tiefe bis –6,10 m NHN). Am Rand dieses Kolks, der die angelegte Prielsohle verbreitert, kommt es zu Erosionen an der Tidepolderverwallung (Abb. 5). Die Erosionen an der Tidepolderverwallung werden seit der Öffnung des Tidepolders beobachtet. Sollten sie nicht mittelfristig zum Stillstand kommen, muss hier zukünftig das Prielufer zum Schutz der Tidepolderverwallung baulich befestigt werden.

7 Flora und Vegetation

Zwischen der Besiedlung der Brackwasserwattflächen durch Pflanzen und der morphologischen Entwicklung der Wattflächen bestehen Wechselwirkungen. Einerseits ist ein Pflanzenwachstum erst ab einer bestimmten Geländehöhe möglich, sodass die Aufhöhung des Geländes das Pflanzenwachstum fördert. Zum anderen führt die Vegetation durch die Beruhigung des einströmenden Brackwassers zu einer verstärkten Sedimentation in diesen Bereichen.

7.1 Besiedlung der Brackwasserwattbereiche

Die Flächen der Luneplate, auf denen der Tidepolder hergestellt worden ist, wurden vor den Baumaßnahmen überwiegend als Acker intensiv landwirtschaftlich genutzt. Die Abgrenzung der einzelnen Ackerparzellen zueinander erfolgte marschentypisch durch ein Grabensystem (Abb. 6).

Nach der Öffnung des Tidepolders im Jahr 2012 wurden Sedimente des einströmenden Brackwassers in den Tidepolder eingetragen und es entstanden in sehr kurzer Zeit ästuartypische Lebensräume. Eine Kartierung von Flora und Vegetation im Jahr 2013 stellte bereits große Teile des Tidepolders als Brackwasserwatt dar (Fernández 2014). Erfasst wurden im Zuge der Kartierungen die Biotoptypen gemäß dem Kartierschlüssel für Biotoptypen in Bremen und die Fundorte von Arten der Roten Liste sowie Zielarten. Der Tidepolder war im Jahr 2013 auf den überschwemmten Flächen überwiegend vegetationslos, allerdings wiesen bereits erste Flächen eine Pioniervegetation auf. Insgesamt wurden rund 120 ha des Tidepolders von Lebensraumtypen des Meeres und der Meeresküsten eingenommen, wovon 60 ha vollständig vegetationslos waren (Fernández 2014). Vorkommende Lebensraumtypen des Meeres und der Meeresküsten waren Brackwasserwattflächen mit und ohne Pioniervegetation, Brackwasser-Röhrichte (Strandsimsen-Röhrichte, salzbeeinflusste Schilfröhrichte) und Ästuarwattpriele.

Während das Luftbild aus dem Jahr 2015 noch viele vegetationslose Wattflächen zeigt (Abb. 7), trat die Pioniervegetation mit dominierender Strandaster (Tripolium pannonicum ssp.tripolium ) im Jahr 2016 erstmals deutlicher in Erscheinung. Außerdem war die Krähenfußblättrige Laugenblume (Cotula coronopifolia ) häufig anzutreffen. Die Begleituntersuchungen des Jahres 2016 ordneten im Tidepolder 180 ha den Lebensraumtypen des Meeres und der Meeresküsten zu.

Die Vegetationsentwicklung ist durch die im Folgenden aufgeführten Tendenzen charakterisiert:

Abnahme der vegetationslosen Brackwasserwattflächen: Im Jahr 2019 waren nur noch 27 ha ohne Bewuchs anzutreffen (Fernandez 2020). Wie das Luftbild aus dem Jahr 2021 zeigt, schreitet die Besiedlung der Wattflächen weiter voran (Abb. 8).

Ausbreitung des Lebenraumtyps Untere Standaster-Salzwiese als Pioniervegetation: Dieser von der Strandaster dominierte Lebensraumtyp kam im Jahr 2016 noch nicht vor und nahm 2019 bereits eine Fläche von 79 ha in Anspruch.

Zunahme der Röhrichte: Die mit brackwasserbeeinflussten Röhrichten bestandenen Flächen nahmen von 20 ha im Jahr 2016 auf 35 ha im Jahr 2019 zu.

Natürliche Erweiterung des Prielsystems: Die Prielflächen haben sich kontinuierlich von 6 ha im Jahr 2013 auf 11 ha im Jahr 2019 vergrößert.

Konstante Flächengröße der brackwasserbeeinflussten Lebensräume: In den Jahren 2016 und 2019 waren Lebensraumtypen auf einer Fläche von jeweils 180 ha den Meeren und Meeresküsten zuzuordnen (im Jahr 2013: 120 ha).

7.2 Naturschutzfachliche Bewertung der Vegetationsentwicklung

Der Landschaftspflegerische Begleitplan (GfL 2002) zur Baumaßnahme CT 4 formuliert für die Vegetation im tidebeeinflussten Bereich folgendes Entwicklungsziel:

Entwicklung eines brackwassergeprägten tidedynamischen Lebensraums mit einer ästuartypischen Abfolge von Biotoptypen und Biozönosen sowie natürlichen Entwicklungsprozessen.

Es wurden folgenden Lebensraumtypen im Tidebereich prognostiziert:

1) Brackwasserwatt ohne Vegetation höherer Pflanzen im Bereich der Priele (KBO) – auf Höhenlagen unter 1 m NHN,

2) tidebeeinflusstes Brackwasserwattröhricht mit Strand-Simse (Bolboschoenus maritimus ) und Salz-Teichsimse (Schoenoplectus tabernaemontani ) an den Prielrändern (KBR) – auf Höhenlagen zwischen 1 und 1,50 m NHN und

3) Schilfröhricht der Brackmarsch (KRP) – auf Höhenlagen über 1,50 m NHN.

Das im Landschaftspflegerischen Begleitplan zur Baumaßnahme CT 4 formulierte Entwicklungsziel für die Kompensationsmaßnahmen wird sich voraussichtlich in einigen Jahren mit einer Etablierung des brackwasserbeeinflussten Schilfröhrichts eingestellt haben. Die geplanten und prognostizierten Lebensraumtypen sind im Untersuchungsgebiet allesamt bereits vorhanden.

Der Tidepolder ist heute, nach neun Jahren Entwicklungszeit, überwiegend mit seltenen und hochwertigen Lebensraumtypen bewachsen. Die im Überflutungsbereich des Tidepolders vorkommenden Pflanzengesellschaften sind gemäß Biotopwertliste des Landes Bremen (SUBV 2014) in die höchste Wertstufe 5 einzustufen. Diese Lebensräume sind außerdem als prioritäre Lebensräume gemäß FFH-Richtlinie sowie als besonders geschützte Biotope gemäß Bundesnaturschutzgesetz einzustufen.

Zusammenfassend ist festzustellen, dass die Entwicklung der Vegetation des Tidepolders den Zielen der Kompensationsmaßnahmen entspricht. Es sind seltene und wertvolle Biotoptypen der Ästuare mit hohem Wert für die Leistungsfähigkeit des Naturhaushaltes entstanden. Parallel zur Vegetationsentwicklung hat sich im Bereich des Tidepolders zwischenzeitlich ein sehr hochwertiger Lebensraum für die Avifauna entwickelt, mit internationaler Bedeutung für die Gastvögel und nationaler Bedeutung für die Brutvögel (Achilles 2021).

8 Entwicklungsprognose

Die morphologische Entwicklung wurde anhand der Vermessungen für den Zeitraum 2012–2020 dokumentiert. Das Monitoringprogramm erstreckt sich auf die gesamte 15-jährige Entwicklungszeit des Tidepolders bis zum Jahr 2027. Weitere Untersuchungen der Morphologie des Tidepolders sind für das Jahr 2026 geplant. Darüber hinaus erfolgen bis zum Jahr 2027 regelmäßige Untersuchungen der Brut- und Gastvögel sowie der Flora und Vegetation

Für den Tidepolder ist zu erwarten, dass die hier dokumentierten flächigen Sedimentationen weiterhin stattfinden werden. Allerdings ist anzunehmen, dass sich der Geländeaufwuchs zunehmend verringern wird. Durch den geschätzten Auftrag von rund 550.000 m³ Wattboden im Tidepolder innerhalb der ersten acht Jahre hat sich die berechnete Menge des einlaufenden Brackwassers von 1.200.000 m³ im Jahr 2020 bereits fast halbiert. Bei geringerem Volumen des einlaufenden Brackwassers verringert sich entsprechend die Menge der eingetragenen Schwebstoffe, die sedimentieren können. Es bleibt abzuwarten, bis zu welchen Geländehöhen die Sedimentation führen wird und wie lange der flächige uneingeschränkte Tideeinfluss erhalten bleiben wird.

Abhängig vom verbleibenden Tideeinfluss ist auch die Stabilität des heute vorhandenen Prielsystems, wobei von einer längerfristigen Konstanz der Priele auszugehen ist. Im Bereich der Tegeler Plate, die sich südlich des Tidepolders im Außendeichbereich der Weser befindet, hatte bremenports als Kompensationsmaßnahme Mitte der 1990er-Jahre zwei Prielsysteme angelegt. Diese beiden Prielsysteme sind inzwischen seit 25 Jahren stabil und weisen nur geringfügige Änderungen in Lage, Tiefe und Ausdehnung auf.

Die weitere Vegetationsentwicklung wird voraussichtlich dazu führen, dass in wenigen Jahren der gesamte Tidepolder mit Ausnahme der Priele mit Pflanzen bedeckt sein wird. Analog zu den Vegetationsbeständen im Außendeichbereich der Weser vor der Luneplate ist anzunehmen, dass mittel- bis langfristig brackwasserbeeinflusste Röhrichte (Strandsimsen-Röhrichte an den Prielrändern und salzbeeinflusste Schilfröhrichte in der Fläche) den Bestand dominieren werden. Die aktuell großflächig vorhandene Pioniervegetation der Unteren Strandaster-Salzwiese wird voraussichtlich mittelfristig von salzbeeinflussten Röhrichten verdrängt werden.

Parallel zur Vegetationsentwicklung ist eine Anpassung der Vorkommen an Brut- und Gastvögeln zu beobachten (Achilles 2021). Durch den Verlust von offenen Brackwasserwattflächen ohne Vegetation ist eine Abnahme der Bedeutung des Tidepolders für Watvögel und damit insgesamt für Brut- und Gastvögel zu erwarten.

9 Zusammenfassung

Im Brackwasserbereich der Weser entstand als Kompensationsmaßnahme ein Tidepolder, der im September 2012 für den Tideeinfluss geöffnet wurde. Im Jahr 2020 wurden an drei Schnittachsen Höhenmessungen durchgeführt, um die morphologische Entwicklung im Tidepolder zu dokumentieren. Der Vergleich der Geländehöhen der Profile 1–3 zeigt einen durch Sedimentationsprozesse verursachten flächigen Geländeaufwuchs mit unterschiedlichen Mächtigkeiten sowie Erosionen im Bereich hergestellter und spontan entstandener Prielabschnitte. Die gemessenen Geländeaufhöhungen lagen zwischen 0 m im südöstlichen Bereich des Tidepolders und 2,90 m im Bereich eines neu angelegten Tidetümpels im Nordosten des Tidetümpels. Bei einem geschätzten Sedimenteintrag von 550.000 m³ ergibt sich auf den tidebeeinflussten Flächen eine durchschnittliche Geländeaufhöhung um rund 0,30–0,40 m innerhalb der ersten acht Jahre.

Die im Bereich des Tidepolders gemessenen Sedimentationsraten sind übertragbar auf gleichartige Planungen im Brackwasserbereich. Dabei ist die vor Ort vorhandene Schwebstoffkonzentration des zulaufenden Wassers (siehe Abschnitt 3) eine wesentliche Kenngröße.

Im Tidepolder hatte sich bereits nach einem Jahr Entwicklungszeit Brackwasserwatt entwickelt. Bereits im Jahr 2013 waren regelmäßig im Brackwasserwatt des Tidepolders nach Nahrung suchende Watvögel wie Krickente, Brandgans und Säbelschnäbler zu beobachten. Das bedeutet, dass bereits nach einem Jahr die für das Brackwasserwatt typischen Nahrungstiere der Watvögel vorkamen. Auch die Vegetationsentwicklung verlief rasant. Im Jahr 2020 war bereits der überwiegende Teil der Flächen im Tidepolder bewachsen. Neben einer hochwertigen Flora und Fauna haben sich sehr wertvolle und seltene Lebensräume für Brut- und Gastvögel entwickelt. Es bleibt abzuwarten, wie lange die flächenhafte Überströmung außerhalb der Prielrinnen im Polder erhalten bleibt. Eine weitere Entwicklung der Lebensräume des Tidepolders in Richtung salzbeeinflusstes Schilfröhricht ist zu erwarten. In den ersten zehn Jahren konnten sehr wertvolle, seltene und geschützte Lebensräume für Pflanzen und Tiere dokumentiert werden.

Literatur

Aus Umfangsgründen steht das ausführliche Literaturverzeichnis unter Webcode NuL2231 zur Verfügung.

Fazit für die Praxis

Bei der Planung tidebeeinflusster Flächen in Ästuaren sind folgende Sachverhalte zu berücksichtigen:

- Im Brackwasserbereich sind hohe Sedimentationsraten zu erwarten. Eine flächenhafte Überströmung eines Polders ist seitlich eines ausgebauten Flusses voraussichtlich nicht dauerhaft herstellbar.

- Abgrabungen in überfluteten Bereichen sedimentieren innerhalb eines sehr kurzen Zeitraumes zu.

- Vom Hochwasser überspülte, unbefestigte Verwallungen, z.B. zur Herstellung von Flachwasserbereichen, sind nur kurzfristig wirksam.

- Dynamische Entwicklungen aufgrund von Erosionen sind nur im Prielsystem zu erwarten.

- Ein- und Auslaufbereiche müssen großräumig und massiv befestigt werden, um dauerhaft zu sein.

- Durch die Sedimentationen stellt sich sehr kurzfristig Brackwasserwatt ein, das wiederum, bei entsprechender Höhenlage, innerhalb weniger Jahre von Pflanzen besiedelt wird.

- Es können sehr hochwertige und seltene Lebensräume für Pflanzen und Tiere entstehen. Insbesondere die sich zuerst einstellenden Sukzessionsstadien sind besonders wertvoll.

Kontakt

> Thomas.Wieland@bremenports.de

Barrierefreiheits-Menü

Schriftgröße

Kontrast

Menü sichtbar

Einstellungen

Zu diesem Artikel liegen noch keine Kommentare vor.

Artikel kommentierenSchreiben Sie den ersten Kommentar.