In situ-Ansiedlung der Gelbbauchunke in Luxemburg

Das Naturschutzsyndikat SICONA hat in Luxemburg Erfahrungen mit der Wiederansiedlung der dort stark gefährdeten Gelbbauchunke gesammelt. Dazu wurden Tiere ex situ vermehrt und in eigens ausgewählte und optimierte Lebensräume ausgebracht. Dr. Simone Schneider und Liza Glesener berichten über ihre Erkenntnisse und die Herausforderungen des Projekts.

- Veröffentlicht am

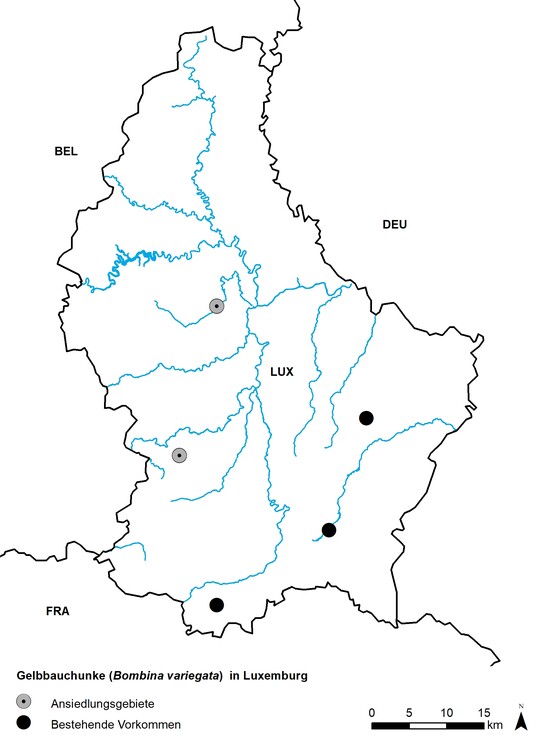

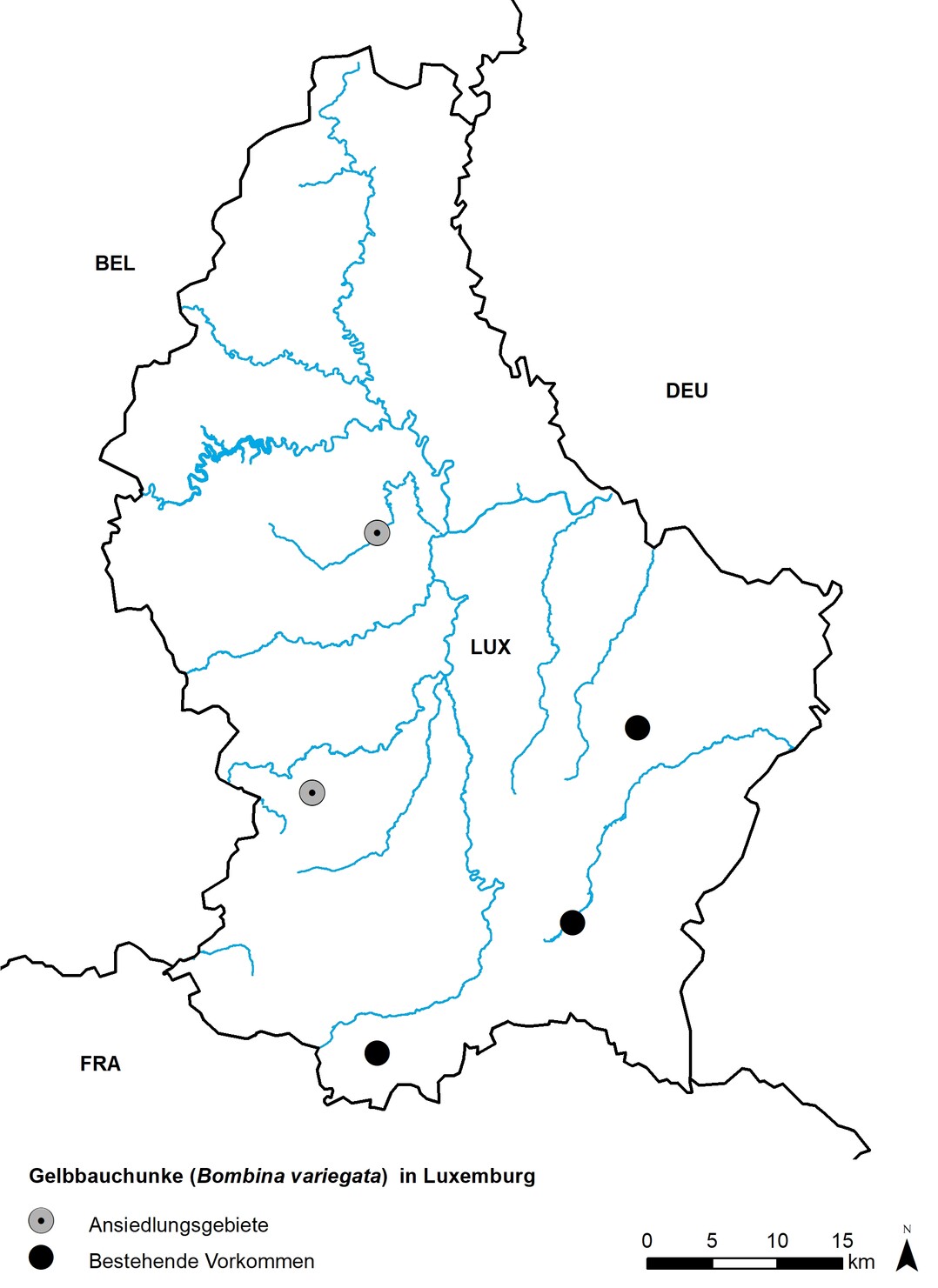

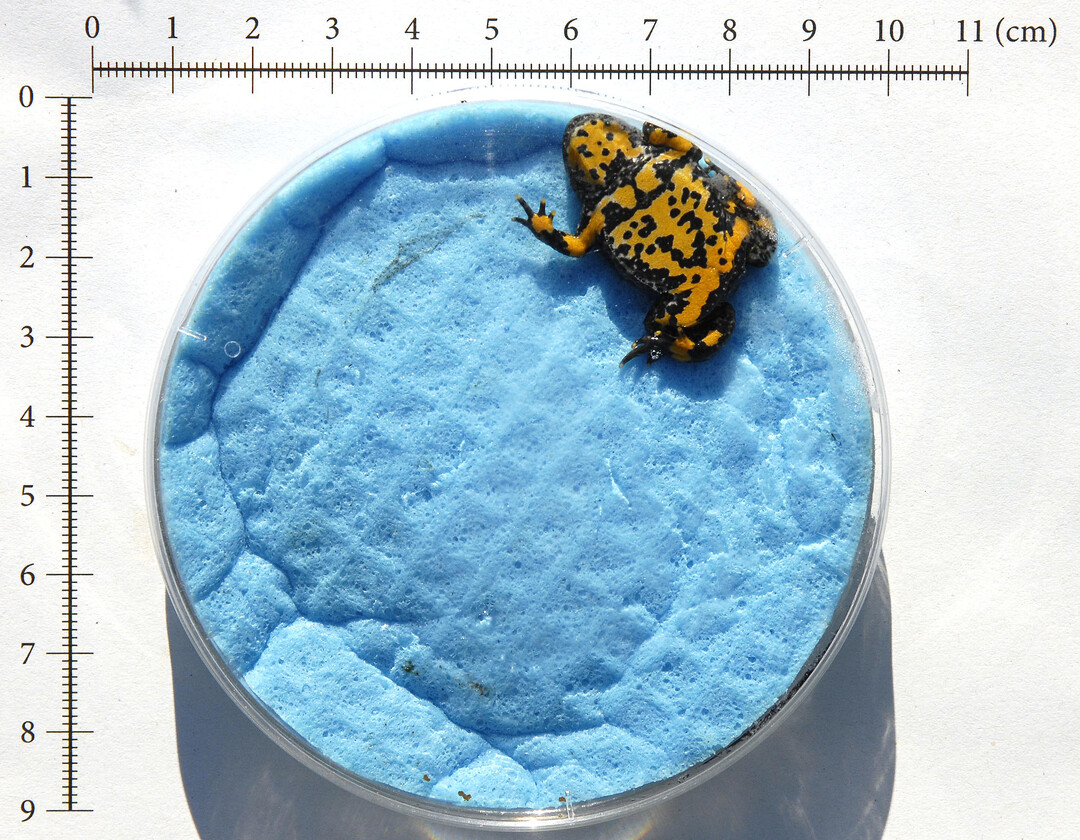

Die nach der Fauna-Flora-Habitat-Richtlinie (JOCE 1992) geschützte Gelbbauchunke (Bombina variegata Linnaeus, 1758; Abb. 1) ist – mit nur noch drei natürlichen bekannten Vorkommen – eine der seltensten Amphibienarten Luxemburgs. Dabei galt die heute auf der Roten Liste der Amphibien Luxemburgs als „stark gefährdet“ geführte Art (Proess 2016) in der zweiten Hälfte des 19. und ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts landesweit noch als sehr häufig und weit verbreitet (Proess 2016, Ferrant 1922, De la Fontaine 1870).

Im Hinblick auf die Stärkung der Art und eine zumindest langfristig bessere Vernetzung der wenigen noch bestehenden Vorkommen in Luxemburg wurden in den Jahren 2016 bis 2018 zwölf adulte Gelbbauchunken zur Aufzucht von jungen Tieren für die Ansiedlung in neu geschaffenen Lebensräumen eingesetzt (Glesener et al. 2021, 2018). Der hervorgegangene Nachwuchs wurde anschließend in zwei vom Naturschutzsyndikat SICONA speziell für die Gelbbauchunken restaurierten Gebieten (Abb. 2) angesiedelt, die seitdem einem jährlichen Monitoring unterliegen. Die Artenschutzmaßnahmen fanden im Rahmen des nationalen Artenschutzplanes der Gelbbauchunke statt (Proess & Schneider 2018). Ziel der In situ-Ansiedlung war es, stabile sich selbst erhaltene Populationen aufzubauen. Ob und unter welchen Bedingungen dieses Vorhaben gelungen ist, wird im Nachfolgenden vorgestellt.

Aufzucht – Ein Unkenjahr bei SICONA

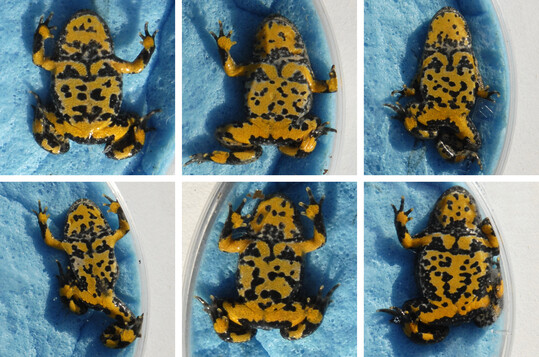

Für die Aufzucht standen zwölf adulte Gelbbauchunken aus wildlebenden Beständen benachbarter Regionen zur Verfügung. Zwei Paare entstammten belgischen Populationen; vier Paare hatten ihren Ursprung in Rheinland-Pfalz. Ein möglicher Befall der Tiere mit Chytridpilz (Batrachochytrium dendrobatidis) wurde über die Untersuchung von Abstrichen ausgeschlossen. Paare wurden über drei Jahre jeweils in wechselnden Kombinationen vom Frühjahr bis in den Spätsommer in Aqua-Terrarien zusammengesetzt. Sobald ein Weibchen abgelaicht hatte, wurden die Gelege (Abb. 3) in Aquarien überführt, die bei Bedarf mit Wärmestäben bestückt wurden. Nach Möglichkeit wurden die Kaulquappen im Hinterbeinstadium in die Ansiedlungsgebiete ausgesetzt (Abb. 3). Blieben Tiere länger in der Aufzucht, ging es ab dem Vierbeinstadium zurück ins Aqua-Terrarium (Abb. 3), sodass der Landgang möglich war. Der Wasserwechsel erfolgte regelmäßig und bei warmer Witterung besonders häufig. Genutzt wurde dazu sowohl gesammeltes Regenwasser als auch ein bis zwei Tage abgestandenes Leitungswasser. Verfüttert wurden alle paar Tage getrockneter Löwenzahn (Kaulquappen) bzw. jeden Tag lebende Fruchtfliegen (junge Metamorphlinge) und Heimchen (Adulte). Ende Oktober-Anfang November jeden Jahres wurde zur Darmentleerung und Vorbereitung der adulten Unken auf die Überwinterung die Fütterung langsam eingestellt und die Umgebungstemperatur der Tiere so graduell wie möglich gesenkt. Die Wintermonate verbrachten die Zuchtpaare bei 4° C und möglichst ungestört einzeln im Kühlschrank. Die Aufzucht und Pflege der Gelbbauchunken erforderten insgesamt eine recht arbeits- und zeitintensive Betreuung.

In situ-Ansiedlung in zwei Bachtälern

Um als Ansiedlungsgebiet infrage zu kommen, muss eine Fläche die allgemeinen Lebensraumkriterien der Gelbbauchunke im Hinblick auf Besonnung, Offenheit, Laich- und Landlebensraum (Sommer- wie Winterhabitate) erfüllen. Diese Funktion muss dauerhaft gewährleistet sein – sei es über die Besitzverhältnisse (Fläche in öffentlicher Hand) oder über langfristige Pacht. Außerdem muss die Möglichkeit der regelmäßigen Habitatpflege sowie eine geeignete Nutzung garantiert sein, um den Flächenzustand als Pionierstandort und die fortbestehende Eignung der in ihr enthaltenen Gewässer zur Reproduktion der Art gewährleisten zu können. Selbst unter diesen Voraussetzungen ist der Erfolg nicht automatisch garantiert.

Das ungefähr 2,6 ha große Ansiedlungsgebiet am Olmerbach („Olmerbaach“) liegt in einer mit Kühen extensiv beweideten Fläche mit zwei größeren, meist permanenten Gewässern sowie rund 40 Kleinstgewässern (durch SICONA angelegte Kleinsttümpel und vereinzelt auch Fahrspuren) an einem renaturierten Abschnitt eines kleineren Baches. Die Offenhaltung der Gewässer erfolgte bisher durch die Beweidung und den damit verbundenen Fraß und Viehtritt sowie zeitweisem Gehölzrückschnitt. Im zweiten Ansiedlungsgebiet „Warkdall“ wurden auf 0,5 ha einer größeren, innerhalb einer am Ufer eines kleineren Flusses (Wark) gelegenen Grünlandfläche zu Beginn 20 Klein- und Kleinstgewässer angelegt (Abb. 4). Winterliche Überschwemmungen und die damit verbundenen Einschwemmungen bedingen hier regelmäßig Neu- bzw. oberflächliche Abgrabungen, sodass die Fläche einem stärkeren jährlichen Wandel unterliegt. Sie wurde am Anfang mit Kühen und seit wenigen Jahren mit Pferden beweidet, die die Vegetation niedrig halten sollen. An beiden Standorten kann die Füllung der Gewässer mit Wasser im Sommer lediglich über Regenfall erfolgen. Im Winter bei hohem Grundwasserspiegel und Hochwasserereignissen, aber auch gelegentlich nach Starkregenfällen im Sommer bleiben Teile der Flächen über längere Zeit geflutet.

Das Aussetzen der aufgezogenen Tiere erfolgte über zwei und drei Jahre („Olmerbaach“: 2017 bis 2018 727 Tiere, „Warkdall“: 2016 bis 2018 1.037 Tiere). Meist wurden sie als ältere Kaulquappen, teilweise auch als Metamorphlinge/Juvenile ausgesetzt. Geplant war eigentlich das Aussetzen jeweils im Hinterbeinstadium – aufgrund der extrem trockenen Witterung in den Ansiedlungsjahren und die dadurch bedingte Wasserknappheit in den Gewässern der Ansiedlungsgebiete wurden die Tiere jedoch oft länger in der Aufzucht behalten, um die Zeitdauer der direkten Abhängigkeit ans Wasser im Freiland zu verkürzen, sodass auch bei schnellem Austrocknen der Temporärgewässer eine maximale Überlebenschance bestehen blieb. Dennoch musste auch so immer wieder Wasser auf die „Warkdall“-Fläche, welche unter den zwei Gebieten besonders unter der Trockenheit litt, gefahren werden. Die wohl dem Klimawandel zuzuschreibenden extrem regenarmen Frühjahre und Sommer (MeteoLux 2023) sind auch in den nachfolgenden Jahren tendenziell eher zum Regelfall geworden.

Monitoring zur Beurteilung der Ansiedlung

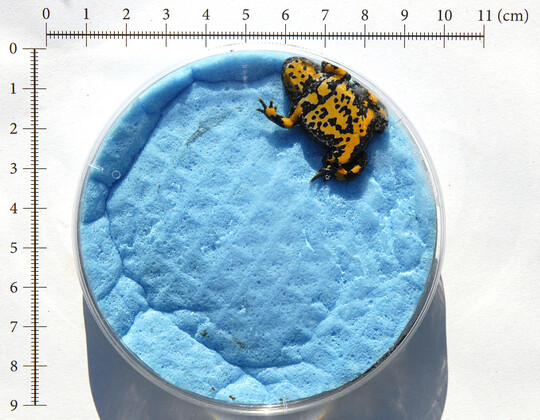

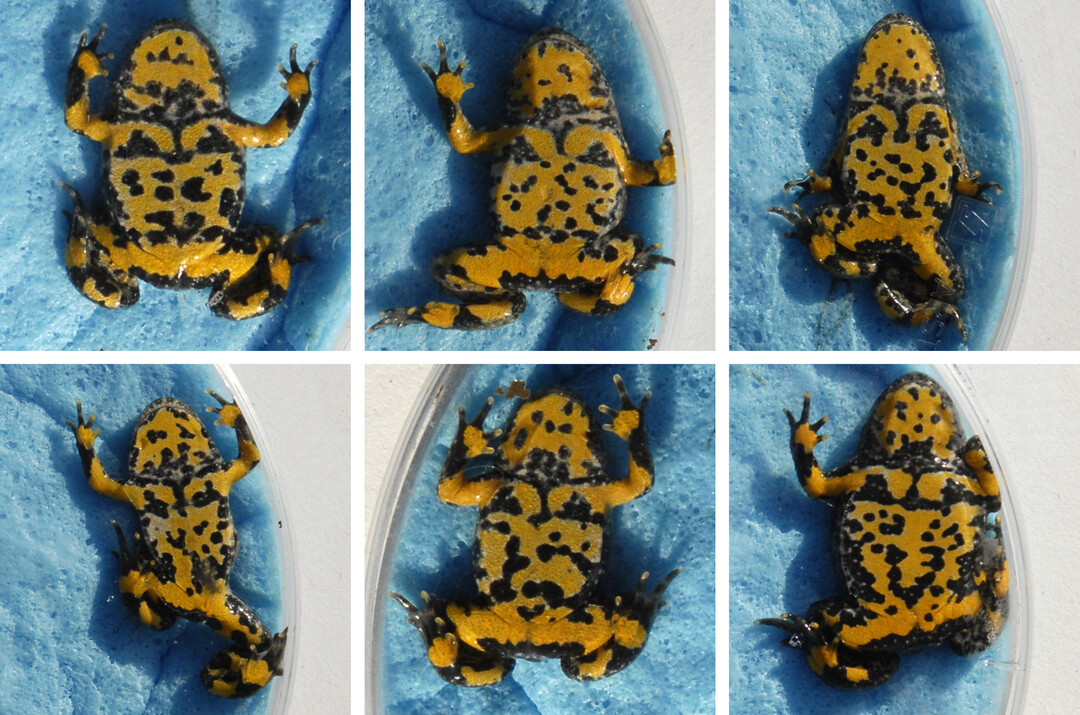

Das jährliche Monitoring erfolgt über die Suche nach Laich und Kaulquappen sowie über die Fang-Wiederfang-Methode (Schlüpmann & Kupfer 2009, Krebs 1999). Bei letzterer werden subadulte und adulte Tiere aus oder an den angelegten Gewässern mit dem Kescher abgefangen, ihre Kopf-Rumpf-Länge vermessen und die Bauchseite fotografiert (Abb. 5). Aufgrund der individuellen Bauchzeichnung jeder Unke können Tiere auf diese Art eindeutig voneinander unterschieden werden. Jedoch reichte bisher die Stichprobe (mindestens 30 Tiere bei zwei Erfassungsterminen mit gleichen Witterungsbedingungen sowie eine Wiederfangrate von mindestens einem Drittel der Tiere, vgl. Krebs 1999) nicht aus, um aussagekräftige Populationsgrößenschätzungen vornehmen zu können, und es konnte nur die Mindestzahl der die Gebiete besuchenden Tiere über die Jahre ermittelt werden. Die Messung der Kopf-Rumpf-Länge kann Daten über das individuelle Wachstum der Tiere liefern, dient aber hauptsächlich der Altersbestimmung der Unken.

Das alljährlich stattfindende Monitoring der angesiedelten Populationen begann jeweils im ersten Jahr nach der Ansiedlung und zieht sich tendenziell von Ende April-Anfang Mai bis Mitte-Ende August (Schlüpmann & Kupfer 2009). Bei sechs bis neun Begehungen sind mindestens dreimal Individuen zwecks Fotografie abzufangen. Das Monitoring dient nicht nur der Zählung der Tiere, sondern auch der Verfolgung des Wasserstandes in den Gebieten.

Ergebnisse – Erfolge und Misserfolge

Im Ansiedlungsgebiet „Olmerbaach“ konnten bisher leider in keinem Jahr Unken nachgewiesen werden. Im Gebiet „Warkdall“ erfolgten demgegenüber in jedem Untersuchungsjahr Fang-/Wiederfang-Zählungen. 2017 gelang, in Abweichung von den Untersuchungen der nachfolgenden Jahre, kein Wiederfang; dem gegenüberzustellen ist jedoch der Wiederfang von in 2017 erstmalig fotografierten Individuen in den Jahren 2018 bis 2022. Die Ergebnisse der Fang-Wiederfang-Erfassungen im „Warkdall“ bis 2022 sind in Tabelle 1 dargestellt. Insgesamt konnten über die Jahre 2017–2022 hinweg 79 unterschiedliche Individuen in mehreren Entwicklungsstadien nachgewiesen werden (Abb. 6). Vier weitere Tiere kamen bisher im diesjährigen Monitoring 2023 hinzu. In Tabelle 2 sind das erste und das bisher letzte Nachweisjahr aller Unken (inklusive Juvenile) einander gegenübergestellt.

13 Tiere wurden zu Beginn der Erfolgskontrolle im juvenilen Stadium gefangen und fotografiert. Von diesen wurden nur zwei auch an späteren Zeitpunkten wiedergefangen. Von den 17 zuerst als subadulte Tiere beobachteten Individuen wurden zwölf Tiere auch in späteren Jahren erfasst. Letztlich wurden 49 Tiere erst als Adulte zum ersten Mal an den Kleingewässern gefangen. Drei davon wurden 2021, fünf 2022 und vorläufig vier 2023 – drei bzw. vier oder fünf Jahre nach der letzten Ansiedlung – erstmals erfasst. Dabei handelt es sich mit Ausnahme der Tiere von 2023 mit relativ großer Sicherheit in allen Fällen um angesiedelte und nicht aus neuer Reproduktion stammende Tiere. 2016 konnten erstmals Balzrufe verzeichnet werden; eine erfolgreiche Reproduktion wurde im nassen Jahr 2021 nachgewiesen.

Insgesamt wurden 44 Tiere in nur einem Jahr gesichtet, 18 Tiere wurden in zwei Jahren am Gewässer angetroffen, elf Tiere in drei, fünf Tiere in vier und ein Tier in fünf unterschiedlichen Jahren. Die Tabelle 3 illustriert das jeweilige Mindestalter aller vermessenen Tiere in ihrem jeweilig letzten Fangjahr.

Die Kleingewässer weisen insgesamt eine gute Wasserqualität auf. Sie beherbergen mittlerweile trotz (zu!) regelmäßigem Austrocknen auch relativ viele andere Amphibienarten (Grünfrosch, Grasfrosch, Erdkröte, Bergmolch, Fadenmolch) und, aufgrund der Überschwemmungen im Winter, zeitweise auch kleine Fische (unter anderem Bachschmerlen & Elritzen).

| Ansiedlungsgebiet „Warkdall“ | ||||||

|---|---|---|---|---|---|---|

| Jahr | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |

|

Tagesminimum S und A |

1 | 2 | 2 | 6 | 3 | 1 |

|

Tagesmaximum S und A |

4 | 23 | 22 | 14 | 13 | 10 |

| Kumulative Populationsgröße | 5 | 25 | 31 | 27 | 20 | 17 |

| Erstes Fangjahr/letztes Fangjahr | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Gesamt |

|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 2017 | 14 | 1 | 1 | 1 | 1 | 18 | |

| 2018 | 9 | 2 | 7 | 2 | 4 | 24 | |

| 2019 | 6 | 7 | 4 | 17 | |||

| 2020 | 9 | 2 | 1 | 12 | |||

| 2021 | 1 | 2 | 3 | ||||

| 2022 | 5 | 5 | |||||

| Gesamt | 14 | 10 | 8 | 17 | 13 | 17 | 79 |

| Erreichtes Mindestalter in Jahren | Anzahl der Tiere |

|---|---|

| 0 | 11 |

| 1 | 6 |

| 2 | 29 |

| 3 | 11 |

| 4 | 11 |

| 5 | 6 |

| 6 | 4 |

| 7 | 1 |

Diskussion – Woran liegt‘s?

Aufgrund der relativ kleinen Stichproben (zwischen einem und maximal 23 Tieren) ist die Populationsgrößenschätzung nach Schnabel-Index und ähnlichen Berechnungsmethoden nicht aussagekräftig (vgl. Krebs 1999). Deshalb wurden nur die Werte zur kumulativen Population (Zahl aller subadulten und adulten Individuen) im jeweiligen Untersuchungsjahr betrachtet. Dieser Wert beinhaltet jedes Jahr nur die Tiere, die tatsächlich gefangen wurden. Es kam aber vielfach vor, dass Tiere in einem Untersuchungsjahr nicht vorgefunden wurden, in anschließenden Jahren aber wieder auftauchten. Demnach gibt auch der kumulative Populationswert nicht die reelle Anzahl an Tieren wieder, sondern kann ebenfalls nur eine gewisse Größenordnung liefern.

Für eine Reproduktion der angesiedelten Gelbbauchunken, deren Laichgewässer von Überflutungen bzw. Regenfällen abhängen, waren die sehr trockenen und warmen Klimabedingungen der Jahre 2017–2020, 2022 und bisher auch 2023 ungünstig (MeteoLux 2023). Die meist schwachen und/oder nur unregelmäßigen Niederschläge füllten die Gewässer nie über einen für den Entwicklungszyklus der Tiere ausreichend langen Zeitraum (Glesener et al. 2021). Nur 2021 verhielt es sich glücklicherweise anders. Auch hier wurde nach dem ersten Nachweis von Unken-Kaulquappen überhaupt – der Anfang Juni interessanterweise in einer Fahrspur direkt neben der Fläche gelang – kurzfristig die anschließend über eine Woche sehr heißer und trockener Tage schnell austrocknende Spur zur Überbrückung bis zum nächsten Regen während einer Woche regelmäßig mit Wasser befüllt. Es handelte sich schlussendlich um den ersten Nachweis von Kaulquappen aus der Reproduktion vor Ort überhaupt. Starke Regenfälle im Juli ließen aber dann das gesamte Ansiedlungsgebiet über längere Zeit flächig überschwemmt zurück und im September konnten erstmals juvenile Unken beobachtet werden.

Langfristig sind solche fast „gärtnerischen Artenschutzmaßnahmen“ mit künstlicher Wasserzufuhr natürlich nicht wünschenswert. Etablierte Populationen der langlebigen Gelbbauchunke sollten durchaus auch mehrere Jahre ohne Reproduktion überbrücken können (vgl. Gollmann und Gollmann 2012). Im Hinblick auf die extreme Klimalage der letzten Jahre und klimawandelbedingt womöglich auch der kommenden Jahre, ist das Fortbestehen sowohl der Ansiedlungsgebiete als auch der Vorkommen mit noch bestehenden Populationen jedoch sehr unsicher. Aus diesem Grund wird in den kommenden Jahren in Luxemburg, wie dies auch in anderen Gebieten bereits geschehen ist (z. B. Bäumler & Kurz 2015, Kurz & Zehm 2015) der Einsatz von künstlichen Laichgewässern in Form von Betonbecken getestet. Auch diese werden vermutlich nicht ganz ohne Wasserbefüllung auskommen, sollten aber das Wasser doch länger halten als die direkt im Erdreich angelegten Kleingewässer. Des Weiteren dienen bereits seit einigen Jahren einige größere Stillgewässer im Umfeld des Gebietes „Warkdall“ den Unken zwar nicht als Laichplatz, aber als Rückzugsort bei großer Trockenheit. Obwohl die Nähe größerer Gewässer auch andere Amphibien und somit die Konkurrenz anlockt, sind sie aus diesem Grund wohl dennoch zu befürworten.

Bei der Auswahl weiterer Ansiedlungsgebiete prüfen wir vorab nun über mindestens zwei bis drei sehr trockene Jahre hinweg deren Eignung im Hinblick auf den Wasserhaushalt. Außerdem werden bei weiteren Ansiedlungen – falls diese Maßnahme sich in den nächsten Jahren als erfolgsversprechend erweist – bereits im Vorfeld neben naturnahen Kleinstgewässern auch künstliche Becken angelegt werden. Letztlich wird auch das Pflegeregime und vor allem das Zusammenspiel mit der angepassten Nutzungsweise stärker berücksichtigt. Die Vor-Planung mit der Begutachtung der Ansiedlungsgebiete ist aufwendig, doch in Zeiten des Klimawandels notwendig. Dadurch können die am besten geeignetsten Gebiete ausgewählt werden – als Grundvoraussetzung einer erfolgreichen Ansiedlung der kleinen Unke und geringeren Managementmaßnahmen nach der Ansiedlung. Wichtig ist insbesondere eine zum richtigen Zeitpunkt einsetzende Beweidung, um die Gebiete möglichst früh im Jahresverlauf offen zu halten. Erfolgt die Beweidung erst im späten Frühjahr, kann dies – in Kombination mit fast ausbleibenden Niederschlägen nach dem Beweidungsstart – bedeuten, dass die Kleinstgewässer am Anfang der Saison zu stark überwachsen und später zu trocken sind, um eine erfolgreiche Reproduktion zu ermöglichen.

Dem entgegengewirkt wurde vielfach durch das manuelle Entfernen von Vegetation, das langfristig aber sicher nicht zufriedenstellend sein kann. Im „Warkdall“ hat sich mit dem Wechsel zur Pferdebeweidung mittlerweile ein zufriedenstellendes Management etabliert. Im Gebiet „Olmerbaach“ muss das Zusammenspiel noch optimiert werden. Neben dem Misserfolg der ausbleibenden Reproduktion kann hier das bisherige Nichtauffinden angesiedelter Unken im Rahmen des Monitorings zumindest teilweise dadurch bedingt sein, dass aufgrund einer zu extensiven Beweidung die Vegetation um die Kleinstgewässer zu dicht ist. Aber auch unter idealen Umständen konnten bisher hier keine Tiere nachgewiesen werden und die genaue Ursache ist bisher noch nicht bekannt. Sicherlich hätten hier noch mehr Kaulquappen ausgebracht werden können, um der Mortalitätsrate gerade zu Beginn der Ansiedlung erfolgreicher entgegenzuwirken, wobei dies wiederum von den Erfolgen bei der Aufzucht abhängig ist. Des Weiteren sind die Gewässer in diesem Ansiedlungsgebiet auf einer weitaus größeren Fläche angelegt als dies im „Warkdall“ der Fall ist und die Ansiedlungen mussten, wieder einmal klimabedingt, jedes Jahr in anderen Bereichen des Ansiedlungsgebiets und somit weniger konzentriert als im „Warkdall“ erfolgen.

Der Erstfang von adulten Tieren im „Warkdall“ zwei bis fünf Jahre nach der Ansiedlung bestätigt tendenziell, dass viele der Tiere die Gewässer erst bei oder sogar etwas nach Geschlechtsreife aufsuchen (mündliche Mitteilung Christian Höppner, 2017). Gelbbauchunken erreichen diese in der Regel nach zwei Überwinterungen (Gollmann und Gollmann 2012), die nachweislich bei 58 der fotografierten Tiere, die mit Sicherheit nicht der Reproduktion von 2021 entstammen, stattgefunden haben. Dies entspricht 5,6 % der ausgesetzten Kaulquappen. Höppner et al. (2017) geben einige der in anderen Studien ermittelten Werte zur Überlebensrate der Gelbbauchunke im Freiland gebündelt wieder, die je nach Untersuchung stark variieren. Sie stellten bei ihrem Ansiedlungsprojekt eine Überlebensrate nach zwei Jahren von 9,8 % (bezogen auf alle ausgesetzten Tiere) fest. Die Ausfälle in der Ei- und Larvalphase, die in natürlichen Populationen bis zu 100 % erreichen können (Gollmann & Gollmann 2012), werden durch die Aufzucht erheblich reduziert. Während Höppner et al. (2017) erste Reproduktionen bereits ein Jahr nach der Ansiedlung dokumentieren konnten, führen sie dies auf den vergleichsweisen sehr frühen Schlupf der Larven und optimale Wachstumsbedingungen in der Aufzucht zurück. Im Ansiedlungsprojekt von Bosman et al. (2013; zitiert in Höppner et al. 2017) in Holland wird die erste natürliche Reproduktion nach drei Jahren beschrieben.

Das weitere Monitoring der Populationsentwicklung und der Wasserstände der Unkengewässer bleibt unerlässlich. Das bestehende Management der Gebiete ist ebenso fortzuführen und die Habitate sind regelmäßig auf das Erfordernis weiterer Optimierungen zu prüfen, die dann auch zeitnah durchzuführen sind. Insbesondere die weitere Anlage von Kleingewässern und ggf. künstlichen Gewässern, die regelmäßige Offenhaltung und Vertiefung bzw. die Abgrabung der bestehenden Kleinstgewässer zum Erhalt des Pioniercharakters sollten hier hervorgehoben werden. Auch der Beweidungszeitpunkt und die -intensität sind mit den bewirtschaftenden Landwirten abzustimmen.

Fazit für die Praxis

Auch wenn die Aufzucht der Jungunken zeit- und arbeitsintensiv ist, ist sie doch lohnend! Ansiedlungen sind insbesondere von den Standortgegebenheiten und der geeigneten Pflege der Ansiedlungsgewässer abhängig. Unser Ansiedlungsprojekt zeigt aber vor allem auch, welchen Einfluss das Klima und das zunehmende Ausbleiben von Regenfällen hat. Auch genügt es nicht nur, die Jungen in die Freiheit zu lassen, sondern ist die Nachpflege des Lebensraumes für sie überlebenswichtig! Die Tiere reproduzieren sich an einem unserer Standorte; also ein Schritt in die richtige Richtung, der zeigt, wie wichtig In situ-Ansiedlungen gefährdeter Arten sind. Es wird aber auch deutlich, dass Schutzmaßnahmen – wie hier anhand der Ansiedlung der Gelbbauchunke vorgestellt – für Arten der Feuchtlebensräume oft nur mit viel Aufwand zu verwirklichen und daher ihre Primärlebensräume unbedingt zu erhalten sind.

Dank

Dank an Roland Proess, der mit der Zweitautorin im Auftrag von SICONA das Monitoring der Ansiedlungspopulation im „Warkdall“ durchgeführt hat. Die Ansiedlung der Gelbbauchunken sowie die Anlage der Unken-Gewässer wurde finanziert durch die Gemeinden Feulen und Koerich sowie dem Ministerium für Umwelt, Klima und nachhaltige Entwicklung und der EU (im Rahmen von Life-Projekten). SICONA bedankt sich insbesondere auch den Kollegen in Belgien (Natagora) und Rheinland-Pfalz (SGD Nord) für das Übergeben der Elterntiere zur Aufzucht.

Eckdaten zum Projekt Ansiedlung der Gelbauchunke in zwei neu geschaffenen Sekundärlebensräumen

- Ansiedlung über zwei beziehungsweise drei Jahre

- Initiales Aussetzen von rund 1.750 Kaulquappen und Juvenilen

- Populationsgröße nach fünf Jahren der letzten Ansiedlung: mindestens 83 adulte Unken am erfolgreichen Ansiedlungsgebiet und 0 im zweiten Gebiet

- Erfolgreiche Reproduktion

Literatur

Bäumler, Z., Kurz, M. (2015): Künstliche Laichplätze für die Gelbbauchunke als Mittel für die Bestandsstützung. Feldherpetologisches Magazin 3, 22-26.

Bosman, W., B. Crombaghs, Geraeds, R. (2013): Nieuwsbrief geelbuikvuurpad en vroedmeesterpad in Limburg. Bericht der Stichting IKL, Stichting RAVON und des ökologischen Büros Natuurbalans

Limes Divergens BV. https://www.ravon.nl/portals/2/Bestanden/Soorten/Nieuwsbrief%20geelbuik_2000-2015.pdf (zuletzt aufgerufen am: 03.06.2023).

De la Fontaine, A., (1870): Faune du pays de Luxembourg ou Manuel de zoologie contenant la description des animaux vertébrés observés dans le pays de Luxembourg. Troisième classe: Reptiles. Publications de l’Institut royal grand-ducal de Luxembourg, Section des sciences naturelles et mathématiques 11, 49-91.

Ferrant, V., (1922): Faune du Grand-Duché de Luxembourg. Deuxième partie: Amphibiens et Reptiles. Annexes aux Bulletin Mensuel Sociéte Naturelle Luxembourg, 16, 1-55.

Glesener, L., R. Proess, Schneider, S. (2021): Aufzucht, Wiederansiedlung und Monitoring der Gelbbauchunke (Bombina variegata). Zwischenbericht für die Periode 2018 bis 2020. Unveröffentlicher Bericht, Naturschutzsyndikat SICONA, im Auftrag der Gemeinde Feulen, der Gemeinde Koerich und des Ministeriums für Umwelt, Klima und nachhaltige Entwicklung. Olm, 15 S.

Glesener, L., Schneider, S. (2018): Aufzucht, Wiederansiedlung und Monitoring der Gelbbauchunke (Bombina variegata). Zwischenbericht für die Periode 2016-2017. Unveröffentlichter Bericht, Naturschutzsyndikat SICONA, im Auftrag der Gemeinde Feulen, der Gemeinde Koerich und des Ministeriums für Umwelt, Klima und nachhaltige Entwicklung. Olm, 13 S.

Gollmann, B., Gollmann, G. (Hrsg.) (2012): Die Gelbbauchunke: von der Suhle zur Radspur. Laurenti Verlag, Beiheft der Zeitschrift für Feldherpetologie 4, Bielefeld, 176 S.

Höppner, C., M. Nadjafzadeh, Buschmann, H. (2017): Wiederansiedlungsvorhaben für die Gelbbauchunke (Bombina variegata) im Nördlichen Weserbergland. In: Hachtel, M., C. Göcking, Menke, N., Schult, U., Schwartze, M., Weddeling, K. (Hrsg.) (2017): Um- und Wiederansiedlung von Amphibien und Reptilien – Beispiele, Probleme, Lösungsansätze. Laurenti-Verlag. Supplement der Zeitschrift für Feldherpetologie 20, 70-105.

JOCE (1992): Richtlinie 92/43/EWG des Rates vom 21. Mai 1992 zur Erhaltung der natürlichen Lebensräume sowie der wildlebenden Tiere und Pflanzen. Amtsblatt der Europäischen Union N° 206: 7-50.

Krebs, C.J., (1999): Ecological methodology. Addison Wesley Longman, Menlo Park, 620 S.

Kurz, M., Zehm, A. (2015): Bestandssicherung der Gelbbauchunke durch künstliche Laichplätze. ANLiegen Natur 37 (1), 12-13.

MeteoLux (2023): Saisonale Klimabilanzen. Administration de la Navigation Aérienne du Luxembourg, Abteilung Klima. https://www.meteolux.lu/de/produkte-und-dienstleistungen/klimabilanzen/saisonale-klimabilanzen/?lang=fr (zuletzt aufgerufen am 22.05.2023).

MNHNL, 2000–. Recorder-Lux, Datenbank über das Naturerbe des Großherzogtums Luxemburg, Datensatz zu allen bisher erfassten Amphibien. Nationalmuseum für Naturgeschichte, Luxemburg. URL: https://mdata.mnhn.lu (zuletzt aufgerufen am 26.06.2023).

Proess, R. (Hrsg.) (2016): Verbreitungsatlas der Amphibien des Großherzogtums Luxemburg. Ferrantia 75, Luxembourg, 107 S.

Proess, R., Schneider, S. (2018): Plan national pour la protection de la nature – Plans d’actions espèces – Sonneur à Ventre jaune – Gelbbauchunke – Bombina variegata. Ministère du Développement durable et des Infrastructures, Département de l’Environnement (Ed.), Luxembourg, 11 S.

Schlüpmann, M., Kupfer, A. (2009): Methoden der Amphibienerfassung – eine Übersicht. In: Hachtel, M., Schlüpmann, M. Thiesmeier, B., Weddeling, K. (2009): Methoden der Feldherpetologie. Laurenti-Verlag, Supplement der Zeitschrift für Feldherpetologie 15, 7-84.

SICONA, 2000–. Datensatz zu allen bisher erfassten Amphibien im Rahmen der Arbeiten des Naturschutzsyndikats SICONA. Unveröffentlichte Daten, Naturschutzsyndikat SICONA, im Auftrag des Umweltministeriums Luxemburg und der SICONA-Gemeinden, Luxemburg (zuletzt aufgerufen am 26.06.2023).

Kontakt

Dr. Simone Schneider

Naturschutzsyndikat SICONA

simone.schneider@sicona.lu

Liza Glesener

Naturschutzsyndikat SICONA

liza.glesener@sicona.lu

Zu diesem Artikel liegen noch keine Kommentare vor.

Artikel kommentierenSchreiben Sie den ersten Kommentar.