Pflanzendiversität nach Renaturierungsmaßnahmen in der Marsch

Abstracts

Mit staatlich geförderten Renaturierungsmaßnahmen will man dem Trend der Artenverarmung im Grünland entgegenwirken. In dieser Untersuchung soll ihr Erfolg in der norddeutschen Marsch hinsichtlich der floristischen Vielfalt quantifiziert und qualitativ bewertet werden. Dafür wurden auf Föhr 35 Grünlandflächen untersucht, die der Verein für den Wiesenvogelschutz Elmeere e.V. über die letzten 20 Jahre gekauft hat und auf denen heute vier unterschiedliche Vernässungsgrade zu finden sind. Für die Parameter Extensivierungsdauer und Vernässung wurde die floristische Vielfalt verglichen und Vegetationsaufnahmen pflanzensoziologisch bewertet.

Der Grad der Vernässung beeinflusste die Diversität stärker als die Dauer der Maßnahmen, wobei der Verschluss von Entwässerungsgräben das beste Ergebnis erzielte. Dennoch blieben die Flächen mit 18,5 Arten/10 m² im Mittel artenarm. Durch Aushub von Wasserflächen sind auf einigen Flächen verschiedene Mikrohabitate entstanden, was zu einer großen Heterogenität und so zu einer Gesamtartenzahl von 74 Arten führte. Soll sich in Zukunft die pflanzliche Diversität deutlich erhöhen, sollten die Drainage gestoppt, verschiedene Habitate geschaffen und zudem Feuchtwiesenarten angesät werden.

Plant diversity after marsh restoration measures – an analysis of the grasslands of Föhr

Conservation efforts aim to restore species richness in European grasslands. Since restoration management is state-aided, the goal of this study is to qualify and quantify its success in the marshlands of NW Germany.

For this study, 35 sites were investigated on the island of Föhr; these have been bought over the last 20 years by the Society for the Conservation of Limicoline Birds Elmeere e.V. The influence of the parameters 1. duration of extensive management and 2. raising the water table were compared and plant community composition of the plots were determined.

Stopping drainage had more effect on diversity than duration, with blocking ditches performing best. Nevertheless, the sites remained species-poor, with 18.5 species / 10 sqm on average. On some sites different microhabitats developed after digging up water expanses. On these sites a high heterogeneity could be found, leading to a species diversity of 74 species in total.

To achieve a higher diversity in future we recommend that drainage ditches be blocked, different habitats developed, and wet meadow species sown.

- Veröffentlicht am

1 Einleitung

Die Artenvielfalt im Grünland ist aufgrund der intensiven Landwirtschaft in den letzten 50 Jahren stark zurückgegangen (Rosenthal2003) und liegt in der Regel unter 25 Gefäßpflanzenarten auf 20 m² (Ellenberg&Leuschner2010). Mit staatlichen Renaturierungsmaßnahmen soll diesem Trend entgegengewirkt werden. Dazu zählen der Rückbau von Drainagen, Stopp der Düngung und des Herbizideinsatzes sowie extensive Bewirtschaftung. Diese Maßnahmen dienen der Biomassereduktion und damit dem Nährstoffaustrag sowie der Aushagerung des Bodens, so dass sich auch weniger konkurrenzstarke Pflanzen wieder etablieren können (Walkeret al. 2004).

Eine Aushagerung in der Marsch gelingt jedoch nur bedingt.Oomeset al. (1996) zeigen in einer Untersuchung, dass nach neun Jahren ohne Düngung und fünf Jahren extensiver Bewirtschaftung mit zweischüriger Mahd die Biomasseproduktion erwartungsgemäß abnahm, die Nährstoffverfügbarkeit im Boden jedoch unverändert blieb. Lediglich der Kalium-Gehalt im Bodenwasser verminderte sich signifikant und war daher der limitierende Faktor für die Biomasseproduktion. Auch eine Wasserstanderhöhung durch Drainageverschluss hatte keinen Einfluss auf die Nährstofflage. Wird bei Weiden oder Mähwiesen in regenreichen Gebieten des Flachlandes die Drainage entfernt, übersteigen die Regenfälle, vor allem im Winter und Frühjahr, den Abfluss, so dass die Flächen für mehrere Monate unter Stauwassereinfluss stehen. Die hohen Wasserstände verhindern Auswaschungen von Mineralstoffen, und die Verfügbarkeit von Phosphat im Bodenwasser erhöht sich sogar (Oomeset al. 1996). Die Artendichte nimmt aber mit steigender Phosphorversorgung ab, weil sich seltene Arten eher unter Phosphorlimitierung etablieren können (OldeVenterinket al. 2003). Zusätzlich verlagern Gräser ihre Nährstoffe relativ schnell in die Wurzeln, und Leguminosen wie Trifolium repens fixieren Stickstoff aus der Luft (Dierschke&Briemle2008).

Aufgrund dieser Schwierigkeiten ist der Artenzuwachs in der Marsch nach Extensivierungsmaßnahmen generell gering und lag in den Niederlanden nur bei 0,6 Arten/10 m² pro Jahr (Bakker1987) oder sogar nur bei 1 Art/10 m² nach 5 Jahren (Oomeset al. 1996). Die Ursache für die geringe Zuwachsrate wird auch in der geringen Samenbank im Boden und einem kleinen Artenpool der Umgebung gesehen. Die Samenbanken im Grünland werden von dominanten Gräsern beherrscht, deren Samen in den oberen Bodenschichten zu finden sind (Schmiedeet al. 2009). Samen seltener Arten liegen tiefer, brauchen länger, um sich zu etablieren, und wachsen nur in Lücken der Grasnarbe, wie sie z. B. durch Tritt entstehen (Schmiedeet al. 2009). Außerdem sind über 50 % der Arten einjährige Pflanzen, nur 20 Arten des Kulturgraslandes haben Samen mit einer Lebensdauer von über 50 Jahren (Thompsonet al. 1997). Die beste Neuansiedlung von Arten findet über größtmögliche Populationsdichten in benachbarten Habitaten statt (Rosenthal2006). Sind solche ebenfalls nicht vorhanden, sind nach jahrzehntelanger Intensivwirtschaft keine seltenen Arten in der Samenbank mehr zu erwarten (Bakkeret al. 1996).

Um daher zukünftige Eingriffe in der Marsch möglichst zielgerichtet gestalten zu können, soll in dieser Arbeit der Erfolg von Renaturierungsmaßnahmen auf Föhr hinsichtlich der floristischen Vielfalt quantifiziert und qualitativ bewertet werden. Es sollen die Einflussgrößen Extensivierungsdauer und Vernässungsgrad verglichen und Ursachen für Unterschiede herausgearbeitet werden. Dies erscheint besonders wichtig, da Extensivierung staatlich gefördert wird, dem Landesamt für Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume Schleswig-Holstein (LLUR) jedoch keine Studien zur Entwicklung der Diversität der Pflanzen vorliegen (pers. AuskunftI. Rabe, LLUR, Oktober 2017).

2 Material und Methoden

2.1 Untersuchungsgebiet

Die Untersuchung erfolgte auf den Flächen des Naturschutzvereins Elmeere e.V. auf Föhr, dessen Ziel der Schutz und die Förderung der Wiederansiedlung von Wiesenvögeln ist. Um den Wiesenvögeln geeignete Habitate zu bieten, kauft der Verein Elmeere e.V. seit 20 Jahren regelmäßig intensiv genutzte landwirtschaftliche Flächen, um sie gemäß Vertragsnaturschutz in extensive Flächen umzuwandeln. Heute ist der Verein im Besitz von 48 Flächen mit Größen von 1–8 ha und einer Gesamtgröße von ca. 130 ha (pers. AuskunftH. Finckh, Elmeere e.V., März 2016).

Um die floristische Diversität zu quantifizieren, wurden von den 48 Flächen 33 aufgenommen; einige der Vereinsflächen konnten zur Zeit der Datenaufnahme nicht betreten werden, andere mussten aus Zeitgründen entfallen. Zusätzlich wurden zwei Intensivflächen aufgenommen, die nicht dem Verein gehören. Fast alle Flächen liegen in der Marsch, zwei am Geestrand und nur eine auf der Geest (Abb. 1). Im Juni 2016 wurde vor der ersten Mahd eine einmalige Vegetationsaufnahme durchgeführt, bei der alle Arten höherer Pflanzen bestimmt wurden. Die Aufnahmen erfolgten pro Fläche in jeweils zehn Plots von 1 m2. Für die Auswahl der Plots wurde im Vorfeld mit GIS ein systematisches Raster über die Flächen gelegt und jeweils zehn Rasterzellen von 1 m2mit GPS-Koordinaten versehen, die dann angelaufen wurden. Plots, die zur Zeit der Datenaufnahme im Wasser lagen, mussten vor Ort abweichend gewählt werden. Mithilfe eines 1 m2großen Zählrahmens, der in 16 Felder eingeteilt war, wurde als Maß für die Häufigkeit die Frequenz jeder Art pro Plot ausgezählt. Die Frequenzen liegen somit zwischen 1 und 16.

Für die Beurteilung der Diversität wurden die Flächen nach den Parametern Extensivierungsdauer und Vernässungsgrad in Gruppen eingeteilt. Für die Dauer der Maßnahmen wurden drei Gruppen mit jeweils 11 bzw. 12 Flächen gebildet. Dauer 1 : 10 Jahre (20.–11. Jahr), Dauer 2 : 5 Jahre (10.–6. Jahr), Dauer 3 : 5 Jahre (5.–0. Jahr). Für die Vernässungsgrade wurden vier Gruppen festgelegt, wobei es zu Überschneidungen mit der Dauer kommt. 1) Aushub (9 Flächen): In den ersten sieben Jahren wurden die Flächen mosaikartig ausgebaggert und der Aushub als Wall um die Flächen herum aufgeschüttet. In den tiefer liegenden Anteilen entstehen im Winter ausgedehnte Wasserflächen, die erst im Sommer abtrocknen oder ganzjährig bestehen bleiben (Abb. 2a). 2) Gräben (11 Flächen): Wo mehrere Flächen aneinanderstoßen, konnten die Entwässerungsgräben verschlossen werden. Oberflächenwasser wird kaum noch abgeführt, es entsteht ein Rückstau in die Flächen, die dadurch dauerhaft feucht bleiben (Abb. 2b). 3) Grüppen (8 Flächen): Bei diesen Flächen wurden die Grüppen an ihren Enden zugeschüttet. Hierdurch wird die Entwässerung nur wenig beeinflusst, im Frühjahr fällt Stauwasser an, das aber im Laufe des Frühlings wieder abtrocknet (Abb. 2c). 4) Keine (7 Flächen): Flächen, bei denen außer der Entfernung der Drainage nichts unternommen wurde, und solche, die nicht dem Verein gehören und daher noch drainiert sind. Sie sind so stark entwässert, dass sie dauerhaft austrocknen (Abb. 2d).

InMillies(2018) wurde betrachtet, welche Artenzusammensetzungen in den einzelnen Plots vorkamen, die dann in sechs pflanzensoziologische Gruppen eingeteilt wurden. Die Einteilung folgt den Pflanzengesellschaften Deutschlands vonPott(1995). Die erste Grupppe gehört zu den Teichschlamm-Gesellschaften, (Klika&Hadac1944), Assoziation Gifthahnenfuß-Gesellschaft (Passarge1959). Dies ist eine Pioniergesellschaft auf sehr nährstoffreichen, sehr nassen tonigen Böden. Die zweite Gruppe wurde der Assoziation Fuchsschwanzwiese (Regel1925) zugeordnet. Sie ist wechselfrisch und auf nährstoffreichen, lehmig-tonigen Böden zu finden. Gruppe drei gehört zu den wechselfeuchten Wiesen (Koch1926). Eine eindeutige Assoziation gibt es aber nicht, sondern Pflanzen aus verschiedenen Gesellschaften, z. B. Juncus-effusus -Gesellschaft (Oberdorfer1957) oder Deschampsia-cespitosa- Gesellschaft (Freitag1957). In Gruppe vier gibt es typische Vertreter der Kriech- und Flutrasen, Assoziation Knickfuchsschwanz-Rasen (Tüxen1937). Bezeichnend sind länger andauernde Überstauungen auf grundwassernahen Standorten, wie z. B. in Hohlformen von Weiden, also in den Grüppen. Die fünfte Gruppe mit Cynosurus cristatus , Lolium perenne und anderen Grünlandarten steht für die Weidelgras-Weißkleeweide (Braun-Blanque&deLeeuw1936). Sie ist die typische Fettweide mit guter Nährstoff- und Wasserversorgung, die als Stand- oder Mähweide unter intensiver und halbintensiver Landwirtschaft entsteht (Dierschke&Briemle2008). Auf den nährstoffreichen Böden der Marschen ist sie besonders häufig zu finden (Dierschke&Briemle2008). Die letzte Gruppe ließ sich nicht eindeutig zuordnen. Sie entstand vermutlich durch Aussaat von Festuca pratensis , einer Pflanze mit sehr hohem Futterwert (Dierschke&Briemle2008), die aber kein typischer Vertreter einer pflanzensoziologischen Einheit ist.

2.2 Datenanalyse

Die Diversität innerhalb einer einzelnen Lebensgemeinschaft wird durch diealpha- Diversität beschrieben. Sie beinhaltet Daten über die Artenvielfalt sowie die Zusammensetzung und Verteilung der Arten innerhalb einer Aufnahme (Whittaker1960). In dieser Arbeit wurde die Anzahl der Arten bestimmt und der Simpson-Index berechnet. Der Index gibt die Wahrscheinlichkeit an, dass zwei zufällig gefundene Individuen unterschiedlichen Arten angehören (Smith&Smith2009). Er kann Werte von 0 bis 1 annehmen, die Diversität ist umso größer, je höher der Wert ist.

Um die mittlere alpha -Diversität für die unterschiedlichen Gruppen von Dauer und Vernässung vergleichen zu können, wurde für beide Parameter eine ANOVA (Analysis of Variance) durchgeführt. Die ANOVA wurde jeweils über alle Plots und über alle Flächen berechnet und signifikante Unterschiede wurden mit dem p-Wert < 0,05 angegeben.

Im Gegensatz zur alpha- Diversität beschreibt diebeta -Diversität den Grad des Artenwechsels oder der Veränderung einer Folge von Lebensgemeinschaften (Whittaker1960). Hierfür wurde der Jaccard-Koeffizient J berechnet, der die Ähnlichkeit eines Gruppenpaares angibt nach J = a/(a + b + c) (Leyer&Wesche2007). Der Koeffizient erreicht Werte von 0 bis 1, je kleiner er ist, desto unähnlicher ist das Gruppenpaar. Die Anzahl gemeinsamer Arten aller Gruppen wurde in einem Venn-Diagramm (Venn1880) jeweils für Dauer und Vernässung dargestellt (VandePeer2018). Das Diagramm zeigt zudem, ob eine Gruppe Arten besitzt, die in keiner anderen Gruppe vorkommen.

Abschließend wurde überprüft, welche der pflanzensoziologischen Einheiten , die in den Plots gefunden wurden (Millies2018), auf welchen Flächen zu finden waren. So konnte beurteilt werden, in welchen Gruppen unter Dauer und Vernässung die meisten unterschiedlichen pflanzensoziologischen Einheiten entstanden waren, um einen Hinweis auf ihre Heterogenität zu erhalten.

3 Ergebnisse

3.1alpha -Diversität

Auf allen Flächen wurden insgesamt 74 Arten aus 16 Familien gefunden (s. Tab. A1 im Online-Supplement unter www.nul-online.de, Webcode 2231). Auf den einzelnen Flächen gab es Artenzahlen von zwölf bis maximal 26 Arten. Die mittleren Artenzahlen lagen auf den jüngsten und trockensten Flächen bei 14,7 Arten/10 m², auf den übrigen, die bereits seit mindestens zehn Jahren extensiviert werden, bei 18,5 Arten/10 m². Die Artenzahlen pro Plot lagen zwischen zwei und 16 Arten. Der Simpson-Index pro Fläche lag zwischen 0,8 und 0,9, pro Plot rangierte er von 0,4 bis 0,9.

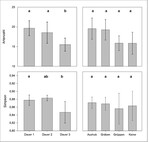

Die ANOVA wurde zuerst über alle Flächen pro Gruppe berechnet und anschließend über alle Plots pro Gruppe. Werden die Gruppen nach Flächen (Abb. 3a) bewertet, zeigt die Größe der Konfidenzintervalle, dass die Daten z. T. stark streuen, was zu einer Überschneidung der Gruppen und so zu keinen signifikanten Unterschieden führt. Nur Dauer 3 , also die jüngste Gruppe, ist signifikant weniger divers als Dauer 1 und 2 . Auf der Plot-Ebene ergeben sich deutlich mehr signifikante Unterschiede (Abb. 3b). Unter Vernässung ist die alpha -Diversität von Gräben signifikant höher als bei allen anderen Gruppen und von Grüppen und Keine höher als von Aushub . Bei der Dauer liegt Dauer 2 höher als Dauer 1 und 3 . Es ist also wichtig, zu unterscheiden, auf welcher Skala die alpha -Diversität betrachtet wird. Auf beiden Skalen gibt es jedoch keine Unterschiede zwischen Artenzahl und Simpson-Index.

3.2beta -Diversität

Der Jaccard-Koeffizient liegt bei Vernässung für alle Gruppen im Mittel bei 0,5, bei Dauer bei 0,59, also bei jeweils 50–60 % gemeinsamer Arten. Am unähnlichsten ist das Gruppenpaar Aushub und Keine mit 0,40.

Die Venn-Diagramme (Abb. 4) zeigen an, dass sich in allen Gruppen Artenzusammensetzungen gebildet haben, die in keiner anderen Gruppe zu finden sind. Unter Vernässung hat Aushub mit 13 Arten die meisten eigenen Arten gegenüber 5 bzw. 6 Arten in Grüppen und Keine und nur 2 in Gräben . Alle vier Gruppen teilen 20 Arten. Bei der Dauer gibt es ein ähnliches Bild mit 14 eigenen Arten in Dauer 1 und nur 4 bzw. 5 in Dauer 2 und 3 . Hier haben die Gruppen 33 gemeinsame Arten.

Die Zuordnung der pflanzensoziologischen Einheiten zu den Flächen (Tab. 1) zeigt, dass die Gruppen Aushub und Dauer 1 Plots mit allen sechs Einheiten haben und außerdem die einzigen Grupppen sind, auf denen Schlammpioniere und Frischwiesen vorkommen. Gräben und Keine haben Plots mit drei Gesellschaften, Grüppen, Dauer 2 und 3 haben nur Plots der Weidelgras-Weißkleeweiden und Saatgrasland.

4 Diskussion

4.1alpha -Diversität

Zwischen artenärmster und artenreichster Fläche gibt es einen signifikanten Unterschied in der Artenzahl mit 12 Arten auf einer Intensivfläche gegenüber 26 Arten auf einer Graben -Fläche. Die maximale Artenzunahme liegt daher theoretisch bei 0,7 Arten/10 m² pro Jahr, was dem Wert anderer Studien in etwa entspricht (Bakker1987,Oomeset al. 1996). Dennoch liegen die Zahlen mit 18,5 Arten/10 m² im Mittel sogar deutlich unter den zu erwartenden 25 Arten für Intensivflächen (Ellenberg&Leuschner2010). Alle Flächen sind daher immer noch als artenarm einzustufen.

Beim Blick auf die ANOVA zeigen die geringen Unterschiede zwischen Artenzahlen und Simpson-Indizes, dass es kaum seltene und kaum dominante Arten gibt. Dieses überrascht zumindest auf den jüngsten Flächen, die intensiv bewirtschaftet werden, auf denen daher eine hohe Dominanz von angesäten Futterpflanzen zu erwarten wäre.

Bei der Bewertung der Flächen lässt sich kein besonderer Einfluss des Vernässungsgrades oder der Zeit auf die Diversität feststellen, die jüngsten Flächen sind jedoch erwartungsgemäß am wenigsten divers. Wird die ANOVA aber für die einzelnen Plots durchgeführt, zeigt sich, dass Artenzahlen und Simpson-Index bei den ältesten Flächen, die seit 20 Jahren extensiv bewirtschaftet werden ( Dauer 1 ), niedriger geblieben sind als bei denen, die erst seit zehn Jahren dem Verein gehören ( Dauer 2 ). In diese Zeit fällt der Beginn der Vernässungsmaßnahme Gräben , die ebenfalls die höchsten Werte für die alpha -Diversität aufweist, was den Schluss zulässt, dass diese Maßnahme größeren Einfluss auf die alpha -Diversität nimmt als die Zeit. Beim Vergleich der Plots mit den Flächen fällt auf, dass die Werte für Artenzahl und Simpson-Index für die Gruppen Aushub und Dauer 1 in den Plots deutlich niedriger sind als auf den Flächen. Dies entsteht dadurch, dass die einzelnen Plots zwar eine niedrige Diversität haben, die Arten sich aber zwischen den Plots unterscheiden, so dass sie sich über alle Flächen zu einer hohen Diversität aufsummieren.

4.2beta -Diversität

Der Jaccard-Koeffizient und die Venn-Diagramme bestätigen diese Aussage. Innerhalb eines Parameters haben alle Gruppen im Mittel jeweils nur 50 % gemeinsame Arten, die verschiedenen Maßnahmen führen zu einem gewissen Anteil an „eigenen“ Arten, der bei Aushub und Dauer 1 besonders hoch ist.

Die Zuordnung der Gruppen zu den pflanzensoziologischen Einheiten erklärt, wie diese Vielfalt entsteht. Die Gruppen Aushub und Dauer 1 haben Plots in allen sechs Pflanzengesellschaften und sind außerdem die einzigen, die Plots der Teichschlammpioniere besitzen. Aufgrund der starken Eingriffe bei der Maßnahme Aushub gibt es auf diesen Flächen große Wasserflächen, die nur langsam und nur zum Teil abtrocknen und dann an ihren Rändern offene Schlammbereiche freilegen (Abb. 5). Die Gifthahnenfuß-Gesellschaft ist eine Initialgesellschaft offener Schlammböden, die jedes Jahr neu besiedelt werden müssen (Pott1995). Auch die Plots der Frischwiesen gehören ausschließlich zu den Gruppen Aushub und Dauer 1. Die Flächen dieser Gruppen weisen eine besonders vielfältige Habitatstruktur auf, die aufgrund unterschiedlicher Eingriffe entstehen kann, auch wenn die Plots an sich nicht sehr divers sind.

Durch die Extensivierung entwickeln sich also vielfältige Artenkombinationen, die sich von Plot zu Plot und von Fläche zu Fläche unterscheiden, wodurch eine große Heterogenität entsteht, die sich in der hohen Gesamtartenzahl von 74 Arten widerspiegelt.

Aber auch die Standortbedingungen einzelner Flächen spielen eine Rolle. So hat die Fläche 16 sieben von zehn Plots in der Gruppe der Wechselfeuchten Wiesen, obwohl auf ihr keinerlei Vernässungsmaßnahmen durchgeführt wurden. Sie liegt also offensichtlich an einem natürlicherweise feuchten Standort in der Nähe des Geestrandes. Dieser Bereich ist grundwassernah und enthält moorige Torfschichten im Boden. Dadurch hat Fläche 16 Potenzial für die Entwicklung zu einer Feuchtwiese. Die Fläche 32 ist dagegen die einzige, die auf der Föhrer Geest liegt. Der Boden der Geest ist sandig und neigt zum Versauern, was sich in der Artenzusammensetzung der Fläche widerspiegelt mit Arten wie Deschampsia flexuosa (Abb. 6).

Zu beachten bleibt, dass trotz der verschiedenen pflanzensoziologischen Gesellschaften in den Plots die Flächen als Ganzes alle zu den Weidelgras-Weißkleeweiden gehören und als nährstoffreiche Fettweiden anzusehen sind. Der Grund liegt in der Bodenbeschaffenheit der Marsch, die eine Aushagerung praktisch unmöglich macht (Schiefer1984).

4.3 Schlussfolgerung

Nach jahrzehntelanger Intensivwirtschaft erhöht sich die Artenzahl wie in anderen Studien (Bakker1987,Oomeset al. 1996) nur sehr langsam, und auch von Nachbarflächen ist ohne Samenbank kein Einwandern neuer Arten zu erwarten. Ein solches Einwandern würde zudem sehr lange dauern.Jensen(1998) ermittelte auf Feuchtwiesen für 80 % der gefundenen Arten einen Ausbreitungsradius von weniger als 1,5 m. Selbst bei zielgerichteter Ausbreitung könnten diese Pflanzen also in 20 Jahren höchsten 30 m überbrücken und damit evtl. die Nachbarfläche gar nicht erreichen. Die Insellage hat Föhr zudem seit Jahrhunderten vom Festland isoliert, so dass die Wiederbesiedelung mit verloren gegangenen Arten praktisch unmöglich ist.

Gemäß der Kartieranleitung Schleswig-Holstein (LLUR 2017b) kann Grünland, das bestimmte Kriterien erfüllt, als wertvolles Biotop unter Schutz gestellt werden. Dafür braucht artenreiches Feuchtgrünland (GF) mehr als 25 % Deckung von Feuchtezeigern und mindestens acht wertgebende Arten. Mesophiles Grünland (GM) braucht weniger als 25 % Deckung von Feuchtezeigern und mindestens zwei der Grasarten Anthoxanthum odoratum , Cynosurus cristatus , Festuca rubra oder Agrostis capillaris sowie mindestens drei weitere wertgebende Arten in regelmäßig auf der Fläche verteilten Exemplaren. Die Liste der wertgebenden Arten enthält 22 Gattungen und 53 Arten. Wertgebende Arten sind seltene Arten wie Fritillaria meleagris , sowie alle Binsen und Seggen, außer Juncus effusus und Carex hirta , und Arten, die nicht unbedingt selten, aber im Intensivgrünland durch Düngung verloren gegangen sind, wie Rumex acetosa oder Bellis perennis (Bakker1987). Die Anforderungen an Wertgrünland sind relativ moderat, und eine Mindestartenzahl wird nicht erwartet. Dies lässt vermuten, dass der Artenpool von Feuchtwiesenarten in ganz Schleswig-Holstein gering bzw. weit verstreut ist.

Trotz ihrer Artenarmut zählen nach Einschätzung des LLUR Schleswig-Holstein neun der 35 der Elmeereflächen zum Wertgrünland mit insgesamt 29 wertgebenden Arten (vgl. Tab. A1 im Online-Supplement unter www.nul-online.de, Webcode 2231). Um den Artenpool auf allen Flächen zu verbessern, ist das Einsäen regionaler Samenmischungen mit Zielarten der Feuchtwiesen und -weiden empfehlenswert (Smithet al. 2002). Die Einsaat sollte erst mehrere Jahre nach Beginn der Renaturierungsmaßnahmen stattfinden, wenn die größten Veränderungen in der Artenzusammensetzung bereits stattgefunden haben (Pywellet al. 2003). Auch ein gezielter Austausch von Mahdgut untereinander oder mit Wertgrünland auf dem Festland kann erwogen werden, wobei zu bedenken ist, dass die Streuauflage die Samenkeimung unterschiedlich beeinflusst (Jensen&Gutekunst2003,Loydiet al. 2013).

Während zu lange Überflutung und Trockenheit die Diversität eher herabsetzen, haben die Flächen, bei denen die Gräben verschlossen wurden und damit der Wasserstand dauerhaft erhöht wurde, die höchste Artenvielfalt in den Plots. AuchToogood&Joyce(2009) fanden in einer Studie in den Marschen von Südostengland heraus, dass die Vernässung mehr Einfluss auf die Diversität hatte als das Alter und die Art der Bewirtschaftung. Auf den Elmeere-Flächen wurden zudem verschiedene Mikrohabitate geschaffen, so dass sich Pflanzen unterschiedlicher Lebensräume ansiedeln konnten, die auf den jeweils anderen Flächen fehlen.Toogood&Joyce(2009) fanden eine signifikante Veränderung der Artenzusammensetzung nach einer Überschwemmungsdauer von fünf Monaten. Die Diversität blieb dabei gleich, jedoch wurden viele Gräser durch kurzlebige Arten der Schlammbodenpioniere ausgetauscht, auch hier nahm die Heterogenität also zu. Bei Überflutungen unter fünf Monaten waren die Veränderungen gering. In einer Untersuchung in den Schwemmlandebenen der argentinischen Pampa (Chaneton&Facelli1991) verminderte sich die Diversität nach einer dreimonatigen Stauwasserzeit oder nahm nur geringfügig zu. Aber auch stieg die Heterogenität, weil dominante Arten zeitweilig unterdrückt wurden und so konkurrenz-schwächere Arten zunehmen konnten. Es ist also zu überlegen, ob die Maßnahmen Aushub und Gräben verbunden werden können, indem auf benachbarten Flächen ohne Drainage zusätzlich Bereiche mit größeren Wasserflächen geschaffen werden. Daneben könnten kurzwüchsige Randbereiche entstehen, die Brutplätze für Wiesenvögel bieten. Das Verschließen der Grüppen hat keinen Einfluss auf die Artenvielfalt, da diese Flächen nicht wirklich vernässt sind. Sie unterschieden sich nicht von den Flächen ganz ohne Maßnahmen, welche meistens die intensiv bewirtschafteten Flächen sind. Dies hat seine Ursache darin, dass die Beete seitwärts in die Grüppen entwässern, also über ihre ganze Länge, und die Grüppen dann über ihre ganze Länge in das Grundwasser. Ein Zuschütten der Grüppen nur an deren Ende bewirkt daher kaum einen Rückstau in die Fläche hinein.

Artenreiche Wiesen und Weiden haben sich über Jahrhunderte entwickelt. Eine volle Regeneration aus Intensivgrünland ist fraglich und kann, wenn überhaupt möglich, sehr lange Zeit in Anspruch nehmen.Hrevusovaet al. (2009) stellten in Flussauen bei Prag nach 16 Jahren ohne Düngung keine Erhöhung des Artenreichtums fest. Allerdings konntenPoptchevaet al. (2009) in einem Monitoring verschiedener Grünlandarten auch nach 20 Jahren noch andauernde Veränderungen wahrnehmen. Daher sollten die Renaturierungsmaßnahmen zur Förderung von artenreichem Feuchtgrünland auf jeden Fall weitergeführt werden, auch wenn sich die pflanzliche Biodiversität nur sehr langsam erhöht.

Literatur

Bakker, J.P.(1987): Restoration of species-rich grassland after a period of fertilizer application. In:van Andel J., Bakker J.P., Snaydon R.W., Hrsg, Disturbance in Grasslands. Geobotany 10, 185-200.

–, Poschlod, P., Strykstra, R.J., Bekker, R.M., Thompson, K.(1996): Seed banks and seed dispersal: important topics in restoration ecology. Acta Botanica Nederlandica 45 (4), 46-490.

Chaneton, E.J., Facelli, J.M.(1991): Disturbance effects on plant community diversity: spatial scales and dominance hierarchies. Vegetatio 93, 143-155.

Dierschke, H., Briemle, G.(2008): Kulturgrasland. Ulmer, Stuttgart, 2. Aufl.

Ellenberg, H., Leuschner, C.(2010): Vegetation Mitteleuropas mit den Alpen. Ulmer, Stuttgart, 6. Aufl.

Google Earth(2017):Data SIO, NOAA, U.S. Navy, NGA, GEBCO. Image © 2017 GeoContent, DigitalGlobe, GeoBasis-De / BGK (erstellt am 10.12. 2017).

Hrevusova, Z., Hejcman, M., Pavlu, V., Hakl, J., Klaudisova, M., Mrkvicka, J.(2009): Long-term dynamics of biomass production, soil chemical properties and plant species composition of alluvial grassland after the cessation of fertilizer application in the Czech Republic. Agric. Ecosyst. Environ. 130, 123-130.

Jensen, K.(1998): Species composition of soil seed bank and seed rain of abandoned wet meadows and their relation to aboveground vegetation. Flora 193 (4), 345-359.

–, Gutekunst, K.(2003): Effects of litter on establishment of grassland plant species: the role of seed size and successional status. Basic Appl. Ecol. 4 (6), 579-587.

Leyer, I., Wesche, K. (2007): Multivariate Statistik in der Ökologie. Springer, Heidelberg.

LLUR(2017): Kartieranleitung und Biotoptypenschlüssel für die Biotopkartierung Schleswig-Holstein, 3. Fassung. Landesamt für Landwirtsch., Umwelt und ländl. Räume des Landes Sch.-H., Hrsg., Flintbek, 284-286. Nur als pdf, url: https:// www.llur.schleswig-holstein.de (am 22.3.2017).

Loydi, A., Eckstein, R. L., Otte, A., Donath, T.W.(2013): Effects of litter on seedling establishment in natural and semi-natural grasslands: a meta-analysis. J. Ecol. 101 (2), 454-464.

Millies, S.(2018): Die Biodiversität der Pflanzen unter Einfluss von Renaturierungsmaßnahme im Grünland von Föhr. Msc.-Arbeit, Dep. Biologie, Univ. Hamburg.

Olde Venterink, H., Wassen, M., Verkroost, A., de Ruiter, P.(2003): Species richness – productivity patterns differ between N-, P-, and K-limited wetlands. Ecology 84 (8), 2191-2199.

Oomes, M.J.M., Olff, H., Altena, H.(1996): Effects of vegetation management and raising the water table on nutrient dynamics and vegetation change in a wet grassland. J. Appl. Ecol. 33, 576-588.

Poptcheva, K., Schwartze, P., Vogel, A., Kleinebecker, T., Hölzel, N.(2009): Changes in wet meadow vegetation after 20 years of different management in a field experiment (NW-Germany). Agric. Ecosyst. Environ. 134, 108-114.

Pott, R.(1995): Die Pflanzengesellschaften Deutschlands. Ulmer, Stuttgart, 2. Aufl.

Pywell, R.F., Bullock, J.M., Roy, D., Warman, L., Walker, K., Rothery, P.(2003): Plant traits as predictors of performance in ecological restoration. J. Appl. Ecol. 40, 65-77.

Rosenthal, G.(2003): Selecting target species to evaluate the success of wet grassland restoration. Agric. Ecosyst. Environ. 98, 227-246.

–(2006): Restoration of wet grasslands – Effects of seed dispersal, persistence and abundance on plant species recruitment. Basic Appl. Ecol. 7, 409-421.

Schiefer, J.(1984): Möglichkeiten der Aushagerung von nährstoffreichen Grünlandflächen. Veröffentlichung f. Naturschutz u. Landschaftspflege in BW 57 (58), 33-62.

Schmiede, R., Donath, T., Otte, A.(2009): Seed bank development after the restoration of alluvial grassland via transfer of seed-containing plant material. Biol. Conserv. 142, 404-413.

Smith, R.S., Shiel, R.S., Millward, D., Corkhill, P., Sanderson, R.A.(2002): Soil seed banks and the effects of meadow management on vegetation change in a 10-year meadow field trial. J. Appl. Ecol. 39 (2), 279-293.

Smith, T.M., Smith, R.L.(2009): Ökologie. Pearson Studium, München, 6. Aufl.

Thompson, K., Bakker, J.P., Bekker, R.M.(1997): The soil seed banks of North West Europe: methodology, density and longevity (Vol. 1). Cambridge Univ. Press, Cambridge.

Toogood, S.E., Joyce, C.B.(2009): Effects of raised water levels on wet grassland plant communities. Appl. Veg. Sci. 12, 283-294.

Van de Peer, Y.(2018): Venn-Diagrams. url: bioinformatics.psb.ugent.be/beg/tools/venn-diagrams (am 10.12.2018).

Venn, J.(1880): I. On the diagrammatic and mechanical representation of propositions and reasonings. The London, Edinburgh, and Dublin Philos. Mag. J. Sci., 10 (59), 1-18.

Walker, K., Stevens, P., Stevens, D., Mountford, J., Manchester, S., Pywell, R.(2004): The restoration and recreation of species-rich lowland grassland on land formerly managed for intensive agriculture in the UK. Biol. Conserv. 119, 1-18.

Whittaker, R.H.(1960): Vegetation of the Siskiyou Mountains, Oregon and California. Ecol. Monogr. 30, 280-338.

Fazit für die Praxis

- Das Verschließen von Entwässerungsgräben ist die erfolgreichste Vernässungsmaßnahme, um diealpha -Diversität zu erhöhen. Daher sollte der Ankauf aneinanderstoßender Flächen vorangetrieben werden.

- Um die Heterogenität zu erhöhen, sollten möglichst vielfältige Habitatstrukturen geschaffen werden, wie große Wasserflächen, erhöhte trockene Bereiche und kurzwüchsige Randstreifen.

- Bei einer nicht ausreichenden Samenbank im Boden und einer isolierten (Insel-) Lage wird das Einsäen regionaler Saatgutmischungen mit Zielarten der Feuchtwiesen und -weiden empfohlen. Es bietet sich ein gezielter Austausch mit Arten anderer Wertgrünlandflächen in Schleswig-Holstein an. Dieser sollte erst mehrere Jahre nach Beginn der Renaturierungsmaßnahmen erfolgen.

Kontakt

Silke Millies , MSc., absolvierte 2018 den Masterstudiengang Biologie mit Schwerpunkt Ökologie an der Universität Hamburg. Sie befasste sich bereits mit Pflanzendiversität unter Beweidungsgradienten. Die vorliegende Arbeit ist Teil ihrer Abschlussarbeit.

Dr. Jens Oldeland ist Akademischer Rat an der Universität Hamburg in der Abteilung für Biodiversität, Evolution und Ökologie am Institut für Pflanzenwissenschaften und Mikrobiologie. Sein Forschungsschwerpunkt liegt auf den Bereichen Biodiversität, Fernerkundung und ökologische Statistik.

Barrierefreiheits-Menü

Schriftgröße

Kontrast

Menü sichtbar

Einstellungen

Zu diesem Artikel liegen noch keine Kommentare vor.

Artikel kommentierenSchreiben Sie den ersten Kommentar.