Wiesenbrüterschutz ohne Zaun und Prädationsmanagement

Das Schwäbische Donaumoos ist Heimat zahlreicher Wiesenbrüter und Feuchtgebietsarten, unter anderem auch seltenste Arten. Wie diese heute erfolgreich geschützt werden, zeigen Ulrich Mäck und Raphael Rehm.

von Dr. Ulrich Mäck, Dr. Raphael Rehm erschienen am 15.07.2025Im Donautal zwischen Ulm und Donauwörth erstreckt sich das „Schwäbische Donaumoos“ (SD), ein Feuchtgebiet von internationaler ökologischer Bedeutung. Das Gebiet wurde bereits 1976 als Ramsar-Gebiet „Donauauen und Donaumoos“ (10.000 ha) anerkannt. Die Schutzgebiete entlang der Donau und angrenzender offener Moos- und Riedflächen bieten eine Vielzahl ökologischer Nischen und beheimaten über 250 Vogelarten, darunter mindestens 140 Brutvogelarten. Im Bereich der Riedflächen sind typische Wiesenbrüter und Feuchtgebietsarten wie Kiebitz und Bekassine anzutreffen. Große Brachvögel sind nur noch in geringen Beständen vorhanden, Braunkehlchen und Grauammer nach einem früheren Rückgang nun wieder vereinzelt anzutreffen. Zudem verzeichnet das Gebiet hohe Zahlen von Überwinterern und Zugvögeln wie Kornweihe, Raufußbussard, Sumpfohreule, Raubwürger und Kranich. Die Vielfalt wird durch zahlreiche Watvogelarten wie Zwergschnepfe, Kampfläufer und Grünschenkel ergänzt.

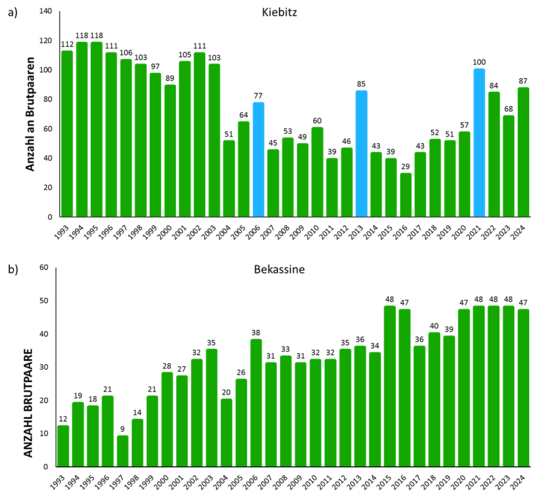

Das SD ist nicht nur für seine Landschaft und Artenvielfalt bekannt, sondern auch für seine bedeutende Rolle im Naturschutz. Die Lebensräume im SD haben deutlich unter den Auswirkungen moderner Landnutzung gelitten. Die Entwässerung und Intensivierung der Riedflächen führten zum Verlust von extensiven, blütenreichen Wiesen und damit beinahe zum Aussterben von Wiesenvögeln. Vor rund 20 Jahren wurde hier ein wegweisendes Renaturierungsprojekt durch die Wiedervernässung des Leipheimer Mooses (180 ha) gestartet, was das Gebiet schon damals zu einem Vorreiter für funktionierenden Moorschutz in Bayern machte. Zu dieser Zeit war die Bedeutung von Mooren für den Klimaschutz noch wenig diskutiert. Der Fokus des Naturschutzes lag vor allem auf dem Schutz seltener Arten wie der Bekassine und dem Großen Brachvogel. Auch die Population des Kiebitzes wurde in dem Gebiet schon frühzeitig im Rahmen der jährlichen Brutvogelkartierung durch eine ehrenamtliche ornithologische Arbeitsgruppe seit 1993 erfasst (siehe Grafik), ohne dass damals absehbar war, dass dieser Vogel heute zu einem Sorgenkind des Naturschutzes werden würde.

Durch die frühe Erfassung der Kiebitzpopulation wurde der Rückgang erkannt und entsprechende Schutzmaßnahmen eingeleitet. Nun zeigt sich eine Verlangsamung dieses Trends, und die letzten Jahre deuten sogar auf einen Bestandsanstieg hin (Abb. 1), im Gegensatz zur bundesweiten Entwicklung mit Rückgängen von über 95% seit 1980. Seit 2014 wird im SD gezielt der Wiesenbrüterschutz fokussiert, insbesondere bezüglich des Kiebitzes. Diese Maßnahmen erfolgen im Rahmen des Projekts "Wiesenbrüter-Brutplatzmanagement" der Regierung von Schwaben (RvS) und werden finanziell vom Bayerischen Umweltministerium unterstützt. Das Projekt umfasst die Identifizierung von Brutvorkommen, die Kontaktaufnahme und Beratung der betroffenen Landwirte bezüglich Schutzmaßnahmen sowie die gezielte „Betreuung“ der Gelege, einschließlich der Markierung und Sicherung vor Bewirtschaftung. Zudem werden Bruthabitate gepflegt und wo möglich neue geschaffen. Darunter verstehen wir auch die Etablierung von extensiver Beweidung zur Offenlandpflege und die Umgestaltung ehemaliger Kiesabbaustellen, die sich als ausgezeichnete Ersatzhabitate erwiesen haben.

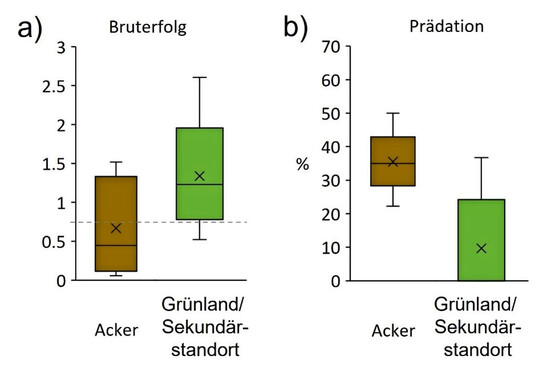

In den letzten Jahren konnten wertvolle Daten über den Bruterfolg des Kiebitzes unter Berücksichtigung der Landnutzung gesammelt werden. Etwa 70% der Brutpaare im SD nutzen Acker als Ersatzhabitat, wobei der bestandserhaltende Bruterfolg in dieser Umgebung im Durchschnitt unzureichend ist (<0.8 flügge Jungvögel pro Brutpaar) (siehe Abbildung unten). Hingegen wird in Grünlandgebieten mit extensiver Beweidung oder auf Sekundärstandorten wie renaturierten Flach-Ufern und Inseln ehemaliger Nasskiesabbaustellen selbst in trockenen Jahren ein für den Bestandserhalt ausreichender Bruterfolg erzielt (>0.8 flügge Jungvögel pro Brutpaar).

Hervorzuheben ist, dass im SD weder das Einzäunen von Gelegen noch gezieltes Management von Prädatoren (speziell forcierter Fuchsabschuss etc.) erfolgt, da in den naturnahen Lebensräumen der Prädationsdruck sich offenbar weniger dramatisch auswirkt als in naturfernen Bereichen bzw. für die Arten pessimaler Habitate. Insbesondere extensiv bewirtschaftete Weideflächen und Inselstandorte haben sich als die bedeutenden Brut-Hot-Spots erwiesen. Auf Nassflächen sind Füchse selten auf Mäusejagd, und Weidetiere wie Wasserbüffel und Hochlandrinder halten Bodenprädatoren fern und dienen so als natürlicher Schutz für Kiebitz und Bekassine.

Speziell Inselsituationen in Seen können Schutz vor Prädation bieten und hohe Bruterfolgsraten gewährleisten. Aus unserer Erfahrung ist Wasser in der Landschaft der entscheidende Faktor und die Natur zeigt uns selbst was sie braucht: In nassen Frühjahren steigen die Brutpaarzahlen bis auf das Doppelte an (erste Grafik) mit Bruterfolgen von über 2,5 Flügge/BP. Auch in diesen Erfolgsjahren wurden keine zusätzlichen Maßnahmen wie Zäunung oder Prädationsmanagement durchgeführt – der Wasserstand und die geringere Nutzungsintensität allein waren entscheidend. Der anhaltende Anstieg des Brutbestandes der Bekassine im SD markiert ebenfalls einen bedeutenden Meilenstein für den Naturschutz. Als Indikatorart für den Erfolg oder Misserfolg von Naturschutzmaßnahmen spielt die Bekassine eine entscheidende Rolle. Die langfristigen Bemühungen zur Entbuschung der Kernbereiche des Niedermoors sowie zur Anhebung des Wasserstandes im Leipheimer Moos haben sich positiv auf ihren Bestand ausgewirkt (siehe Grafik zur Bestandsentwicklung). Seit dem Tiefststand von 9 Brutpaaren im Jahr 1997 ist eine deutliche Erholung zu verzeichnen. Bis 2015 stieg die Anzahl der Brutpaare auf 40 an und seit 2021 sogar auf fast 50 (siehe Grafik zur Bestandsentwicklung). Damit wurden mittlerweile die historisch bekannten Werte aus den 1960er Jahren im SD mit 30 bis 40 Brutpaaren überschritten.

1Dabei ist wichtig zu beachten, dass die Bekassine früher in einem weitläufigeren Bereich der Niederung brütete, heute jedoch fast ausschließlich in den Naturschutzgebieten anzutreffen ist. Dies macht sie gegenwärtig abhängig von regelmäßigen Landschaftspflegemaßnahmen wie der Mahd von Feuchtwiesen und der Entbuschung von vernässten Torfstichen und Senken. Nur durch die Wiedervernässung von Teilbereichen konnten sich langsam stabile (Groß-)Seggenfelder entwickeln, die für die Bekassine als essentiellen Lebensraum dienen. Die erfolgreiche Bestandserholung im SD ist angesichts einer Abnahme von 82% beim bundesweiten Bestand der Bekassine umso bedeutsamer für den Artenschutz.

Im SD kehrten auch andere Vogelarten, die an grasbewachsene Feuchtbiotope gebunden sind, vereinzelt zurück, teilweise nach einer Abwesenheit von bis zu 30 Jahren. Hierzu zählen die Wasserralle, der Wachtelkönig und das Tüpfelsumpfhuhn. Die Rohrweihe, ein charakteristischer Greifvogel der Niedermoore, brütet ebenfalls vereinzelt. Besonders erfreulich ist die erfolgreiche Rückkehr des Weißstorches, der seit gut 30 Jahren im SD stabil zunimmt. Diskussionen über die Zunahme von Rohrweihen und Weißstörchen und deren Auswirkungen auf die Wiesenbrüter haben im SD keinen Widerhall gefunden. Stattdessen liegt der Fokus auf der Schaffung und Pflege naturnaher Lebensräume, um eine Vielzahl von Arten zu fördern.

Langfristig kann nur eine Balance zwischen Prädatoren und Beutearten in naturnahen (Groß-)Landschaften erreicht werden. Die Entwicklungen aus dem SD zeigen, dass Zäunung und Prädationsmanagement nicht erforderlich sind, wenn geeignete Lebensräume bestehen. Wasser in der Landschaft spielt eine zentrale Rolle für den Bruterfolg von Wiesenbrütern, da dies den Prädationsdruck mindert. Es ist wichtig, die Bedeutung von geeigneten Habitaten für den Bruterfolg zu betonen und entsprechende Maßnahmen zum Schutz und zur Schaffung solcher Lebensräume zu fördern. „Feuerwehrmaßnahmen“ wie Zäunung und aktives Prädationsmanagement mögen im Einzelfall für eine begrenzte Zeit kurzfristig helfen, bieten aber leider der Politik auch eine finanziell günstige und weniger streitbelastete Alternative. Daher muss der Schwerpunkt im Wiesenbrüter- aber auch ganz allgemein im Artenschutz stets auf der Habitaterhaltung und -schaffung liegen, um einen langfristigen und dauerhaften Schutz zu gewährleisten. Nur dann wird es gelingen, den Rückgang der Biodiversität zu stoppen.

Mäck, U. & H. Ehrhardt (Hrsg.), 2012: Das Schwäbische Donaumoos - Niedermoore, Hang- und Auwälder. Schuber, Ulm: 240 S.

Dr. Ulrich Mäck, ehem. Geschäftsführer; Dr. Raphael Rehm, Geschäftsführer

Die Arbeitsgemeinschaft Schwäbisches Donaumoos ist als Landschaftspflegeverband Mitglied im Deutschen Verband für Landschaftspflege e.V. (DVL). Landschaftspflegeverbände sind Zusammenschlüsse, in denen Landwirtinnen und Landwirte, Naturschützende sowie Kommunalpolitikerinnen und Kommunalpolitiker gemeinsam naturnahe Landschaftsräume erhalten oder neu schaffen.

Zu diesem Artikel liegen noch keine Kommentare vor.

Artikel kommentierenSchreiben Sie den ersten Kommentar.