Wiederherstellung von Weideflächen

Wenn Weideflächen eine Zeit lang nicht beweidet werden, wird ihr natürliches Gleichgewicht gestört und es kommt zu erheblichen Veränderungen im Ökosystem. Sträucher und Bäume wachsen, Grünland wird zu Wald, und einige Pflanzenarten breiten sich übermäßig aus. Doch wie können Weideflächen wiederhergestellt werden? Delaram Aghahosseini hat die wichtigsten Punkte für uns zusammengefasst.

von Delaram Aghahosseini erschienen am 10.04.2025Wenn die Beweidung aufgegeben wird, führt die natürliche Sukzession zur Invasion von Sträuchern, Bäumen und ausbreitungsfreudigen Gräsern, die die weniger konkurrenzkräftigen Arten verdrängen und dichte Streuschichten bilden. Dieser Prozess verändert die Lichtverfügbarkeit, die Nährstoffzyklen und den Feuchtigkeitsgehalt des Bodens, was das Überleben traditioneller Graslandarten erschwert (Elias et al. 2019). Darüber hinaus kommt es auf stillgelegten Weiden häufig zu einer Stickstoffanreicherung durch umliegende landwirtschaftliche Flächen, was die Dominanz konkurrenzstarker Gräser wie Bromus erectus und Brachypodium pinnatum beschleunigt (Elias et al. 2019).

Die Wiederherstellung von Weideland ist wichtig, um Artenvielfalt und das ökologische Gleichgewicht in Grünlandökosystemen zu erhalten. Dazu ist es notwendig, ein strukturiertes Beweidungssystem einzuführen, das dafür sorgt, dass die Landschaft offen bleibt, und gleichzeitig die Erholung der einheimischen Graslandarten fördert. Studien haben gezeigt, dass eine gezielte Beweidung die holzige Vegetation wirksam kontrollieren, offenes Grasland wiederherstellen und seltene Pflanzen- und Tierarten fördern kann (Elias et al. 2019). Die Wiederherstellung der Beweidung ist ein komplexer Prozess, der eine sorgfältige Planung, die Auswahl eines geeigneten Viehbestands und eine kontinuierliche Bewirtschaftung erfordert, um das Nachwachsen unerwünschter Vegetation zu verhindern.

Erste Schritte der Weiderestaurierung

Einfach nur den Weidebetrieb wiederaufzunehmen, also Tiere auf die Weide zu stellen, funktioniert in den allermeisten Fällen nicht. Vorher muss ein beweidungsfähiger Zustand erreicht werden.

1. Beseitigung unerwünschter Vegetation

Wenn keine Beweidung stattfindet, dominieren Gehölze wie Crataegus spp., Prunus spinosa, Robinia pseudoacacia und Berberis vulgaris die Landschaft, verringern die Lebensraumqualität und verdrängen einheimische Gräser (Elias et al., 2019). Sie müssen – zumindest in Teilen – weichen, um wieder Platz für die weidetypische Vegetation zu schaffen.

Zu den wirksamen Methoden zur Entfernung dieser Pflanzen gehören:

- Mechanische Rodung: Kettensägen und Freischneider sind für dichte Strauchbestände erforderlich (Bergwiesen Osterzgebirge, n.d.) .

- Wurzelentfernung: Auf Feuchtwiesen ist die Entfernung von Wurzeln entscheidend, um ein Nachwachsen zu verhindern, was häufig das Zerkleinern von Baumstümpfen erfordert (Elias et al., 2019). Auch auf trockeneren Standorten kann dies hilfreich sein, allerdings ist die Maßnahme – insbesondere in steilem Gelände – oft aufwendig und kostenintensiv. In solchen Fällen kann eine Kombination aus mechanischer Rodung und gezieltem Weideeinsatz eine praktikablere Alternative sein (Elias et al. 2019).

- Gezielter Ziegenverbiss: Ziegen verbeißen Gehölze deutlich intensiver als andere Weidetiere – sie fressen nicht nur Blätter und junge Triebe, sondern schälen auch Rinde und können sogar in Sträucher klettern, um höher gelegene Pflanzenteile zu erreichen. Dadurch sind sie besonders effektiv in der Bekämpfung von Gehölzen. In Gebieten mit mäßiger Beeinträchtigung (40-60 % Strauchbewuchs) können Ziegen allein den Strauchbewuchs innerhalb von drei Jahren um 30-50 % reduzieren (Projekt Unteres Saaletal), wodurch die Notwendigkeit einer kostspieligen manuellen Rodung entfällt (Elias et al. 2019).

2. Bodenbewertung und Grasregeneration

Die Bodenverschlechterung auf aufgegebenen Weiden ist häufig auf die Stickstoffanreicherung aus der umgebenden Landwirtschaft zurückzuführen, die zur Dominanz aggressiver Gräser wie Bromus erectus und Brachypodium pinnatum führt (Elias et al. 2019).

Die folgenden Schritte werden empfohlen:

- Kontrolliertes Mulchen: Das Entfernen übermäßiger Streuschichten erleichtert die Keimung von Samen. In Feldstudien trugen Mulchen und Beweidung dazu bei, nackten Boden freizulegen, so dass einheimische Arten keimen konnten (Elias et al. 2019) .

- Nachsaat mit einheimischen Arten: Die Nachsaat mit autochthonen, zertifizierten Samen oder die Zulassung der natürlichen Regeneration kann zur Wiederherstellung der ursprünglichen Pflanzengemeinschaft beitragen (Zahn 2014). Wenn die natürliche Samenbank erschöpft ist, kann eine gezielte Nachsaat mit Arten wie Stipa capillata und Allium sphaerocephalon die Erholung beschleunigen (Elias et al. 2019).

- Bodenuntersuchung: Der pH-Wert und der Nährstoffgehalt sollten vor der Neuansaat analysiert werden.

3. Umzäunung und Aufbau der Infrastruktur

Eine angemessene Umzäunung ist notwendig, um die Weidetiere in Schach zu halten und zu schützen. Insbesondere Ziegen, die geschickte Ausbrecher sind, benötigen aufgrund ihrer Kletterfähigkeiten und ihrer Neigung zur Flucht eine sichere Umzäunung.

Zu den wichtigsten Überlegungen gehören:

- Elektrische Umzäunung: 4-6 elektrische Drähte mit einer Spannung von 4.000-10.000 Volt werden empfohlen, um den Tieren beizubringen, Grenzen zu respektieren und die Eindämmung zu gewährleisten (Zahn 2014).

- Elektrische Netzzäune: Sie bestehen aus gewebten, leitfähigen Maschen und sind ca. 105 cm hoch und werden üblicherweise für temporäre Umzäunungen bei der Ziegen- und Schafbeweidung verwendet. Elektrische Netzzäune können allerdings unter Umständen für Tiere gefährlich sein: Wildtiere, einschließlich Rehe und Igel, können sich darin verfangen (Zahn 2014).

- Feste Drahtzäune: mit mehreren Litzen, die ein Entweichen verhindern und gleichzeitig anderen Wildtieren den Durchgang ermöglichen (Elias et al. 2019).

- Unterstände: Besonders im Winter sind Unterstände mit trockener Einstreu erforderlich, um expositionsbedingten Stress und Gewichtsverlust zu verhindern, da einige Weidetiere, vor allem Ziegen. empfindlich auf Kälte und Feuchtigkeit reagieren (Zahn 2014).

Optimale Tierarten und Besatzdichten

1. Auswahl des Tierbestands

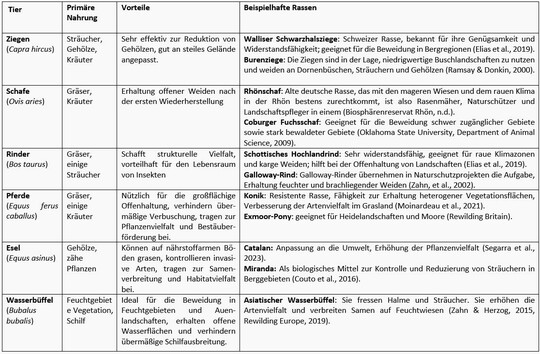

Verschiedene Weidetiere leisten einen einzigartigen Beitrag zur Wiederherstellung der Landschaft. Die Wahl der Tierart sollte an die Vegetationsstruktur, das Gelände und die Pflegeziele angepasst werden. Die folgende Tabelle zeigt eine breite Palette von Weidetieren, die in verschiedenen Studien untersucht wurden. Die Tabelle gibt Auskunft über die bevorzugte Nahrung jeder Art, die Vorteile ihrer Beweidung für Weiden und Beispiele für verschiedene Arten.

Ziegen sind am effektivsten bei der Bekämpfung von Sträuchern und Baumschösslingen, da sie holzige Pflanzen bevorzugen. Sie fühlen sich auch in steilem, unwegsamem Gelände wohl (Elias et al. 2019). Schafe weiden hauptsächlich Gräser und schmackhafte Kräuter und sind nützlich, um offene Landschaften nach der anfänglichen Entbuschung zu erhalten. Rinder tragen zur Lebensraumvielfalt bei, indem sie die Vegetation zertrampeln und kleine kahle Stellen schaffen, die die Ausbreitung von Samen begünstigen (Elias et al. 2019). Ziegen sind aufgrund ihrer Vorliebe für holzige Vegetation am effektivsten für die anfängliche Wiederherstellung von Weiden, während Schafe und Rinder besser für die langfristige Pflege geeignet sind (Tabelle 1).

2. Richtlinien für die Besatzdichte

Die Besatzdichte hängt von der Vegetationsdecke, den Weidebedingungen und den Bewirtschaftungszielen ab. Im Rahmen des Projekts Unteres Saaletal wurden die optimalen Besatzdichten auf der Grundlage der Lebensraumbedingungen ermittelt:

- Ziegen: 0,2-1,0 GVE /ha/Jahr (1 erwachsene Ziege = 0,15 GVE)

- Schafe: 6-12 GVE/ha/Jahr (1 erwachsenes Schaf = 0,1 GVE) in Abhängigkeit von der Vegetationsdecke

- Rinder: 1-2 GVE/ha/Jahr (1 erwachsenes Rind = 1,0 GVE) zur Vermeidung von Überweidung und Bodenerosion und zur Erhaltung offener Landschaften

Eine Kombination aus turnusmäßiger Beweidung und angepassten Besatzraten ist wichtig, um die Erholung der Vegetation auszugleichen und Überweidung zu verhindern (Elias et al. 2019).

Langfristige Pflegestrategien

1. Überwachung der Vegetationserholung

Kontrolle des Strauchwachstums: Regelmäßige Vegetationserhebungen sollten das Nachwachsen von Sträuchern, die Artenzusammensetzung des Grünlands und die Bodenbedingungen erfassen (Elias et al. 2019). In einigen Gebieten wuchs Robinia pseudoacacia trotz Beweidung wieder nach, was eine mechanische Nachkontrolle erforderte (Elias et al. 2019). Es wurde beobachtet, dass Ziegen die Strauchbedeckung innerhalb von drei Jahren um 30-50 % reduzierten (Elias et al. 2019).

Erhebungen zur Biodiversität von Grünland: Die Erhaltung und Förderung des Artenreichtums ist ein Schlüsselindikator für eine erfolgreiche Wiederherstellung. Im unteren Saaletal nahmen Pflanzenarten wie Astragalus exscapus und Oxytropis pilosa nach der Wiederherstellung der Beweidung deutlich zu (Elias et al. 2019).

2. Zusätzliche Pflegemaßnahmen

Rotationsbeweidung: Verhindert Überweidung und Bodenerosion und optimiert das Nachwachsen der Pflanzen (Elias et al., 2019).

Selektives Mähen: Kann dazu beitragen, wieder austreibende Sträucher in stark befallenen Gebieten zu kontrollieren. Die Mahd ist auch in Gebieten notwendig, in denen Ziegen die nachwachsenden Sträucher nicht beseitigen können (Bergwiesen Osterzgebirge, n.d.). Mulchen kann dabei bei besonders konkurrenzstarken Arten sinnvoll sein.

Vorübergehende Absperrungen: Bestimmte hochsensible Gebiete, wie z. B. Orchis morio-Habitate, können eine periodische Pause von der Beweidung erfordern (Elias et al. 2019).

Offene Bodenstellen fördern die Keimung seltener Grünlandpflanzen, wie Astragalus exscapus und Oxytropis pilosa (Elias et al. 2019).

3. Gleichgewicht zwischen Naturschutz und landwirtschaftlicher Nutzung

Die konservierende Beweidung sollte mit landwirtschaftlichen Praktiken kombiniert werden, um eine langfristige Nachhaltigkeit zu gewährleisten.

Aufklärung der Öffentlichkeit: Die Bedenken der Gemeinschaft hinsichtlich der Umzäunung und der Veränderung der Landschaft können durch Workshops und Informationsschilder ausgeräumt werden (Elias et al. 2019).

Zusammenarbeit von Interessengruppen: Grundbesitzer, Naturschützer und Landwirte sollten sich abstimmen, um ein nachhaltiges Weidemanagement sicherzustellen (Elias et al. 2019).

4. Naturschutzvorteile der Beweidung: Bespiel Saaletal

Das Beweidungsprojekt im Unteren Saaletal (Sachsen-Anhalt) wurde 2007 gestartet, um die Verbuschung artenreicher Trockenrasenflächen zu bekämpfen und die Biodiversität zu erhalten. Durch den gezielten Einsatz von Ziegen (hauptsächlich Burenziegen) und teilweise Mischbeweidung mit Schafen, Pferden und Rindern sollten diese wertvollen Offenlandlebensräume langfristig gesichert werden. Das Projekt im Unteren Saaletal hat gezeigt, dass die Beweidung mit Ziegen einen erheblichen positiven Einfluss auf die Biodiversität hat. Besonders wertvolle Trockenrasen konnten durch gezieltes Weidemanagement erhalten und verbessert werden:

- 58 Vogelarten, darunter Lanius collurio (Neuntöter), profitierten von offenen Landschaften.

- 23 Heuschreckenarten haben sich vermehrt, insbesondere Oedipoda caerulescens.

- Die Schmetterlingspopulationen nahmen aufgrund der verbesserten Blütenpflanzenvielfalt zu (Elias et al. 2019).

Schlussfolgerung

Die Wiederherstellung der Weidehaltung auf seit langem aufgegebenen Weiden ist ein mehrstufiger Prozess, der einen integrierten Ansatz erfordert, der die Beseitigung der Vegetation, die Regeneration des Bodens, die Auswahl des Viehbestands, die strategische Beweidung und die kontinuierliche Überwachung umfasst.

Ziegen spielen eine entscheidende Rolle bei der anfänglichen Wiederherstellung: Aufgrund ihrer Ernährungspräferenzen und ihrer Anpassungsfähigkeit spielen sie eine Schlüsselrolle bei der Kontrolle des Eindringens von Büschen. Schafe und Rinder tragen zur langfristigen Gesundheit der Weiden bei.

Angemessene Besatzdichten, angemessene Einzäunung, Rotationsweide und zusätzliche Pflegemaßnahmen gewährleisten den langfristigen Erfolg von Weiderestaurierungsmaßnahmen und verhindern die erneute Ausbreitung von Sträuchern. Bei sorgfältiger Planung und unter Einbeziehung der Öffentlichkeit kann die konservierende Beweidung ein kosteneffizientes, nachhaltiges Instrument zur Erhaltung des bedrohten Grünlands in Europa sein. Durch die Umsetzung dieser Strategien können Landbewirtschafter offene Landschaften effektiv erhalten, die Artenvielfalt bewahren und die ökologische Widerstandsfähigkeit von Grünlandökosystemen verbessern.

Experten-Einblick: Dr. Daniel Elias über die Rolle der Beweidung bei der Wiederherstellung von Landschaften

Um einen tieferen Einblick in die Herausforderungen und Strategien der Weiderestaurierung zu erhalten, hatte ich die Gelegenheit, mit Herrn Dr. Daniel Elias zu sprechen, einem führenden Experten für Landschaftspflege und Autor des Praxisleitfadens Ziegenbeweidung. Seine Forschung im Projekt Lower Saale Valley liefert wichtige Erkenntnisse über die Rolle der Ziegen bei der ökologischen Wiederherstellung.

Könnten Sie kurz erläutern, was genau unter Beweidung zu verstehen ist? Was fasziniert Sie am Thema Beweidung und welchen Einfluss hat Beweidung Ihrer Meinung nach auf das Ökosystem Grünland? Die extensive Beweidung ist die naturnaheste Bewirtschaftungsform von Offenland, die man sich vorstellen kann. Über Jahrmillionen haben wilde Pflanzenfresser wie Auerochsen, Wildpferde oder Wisente das Landschaftsbild und die Entstehung von Offenland maßgeblich mitgeprägt. Mit der Entwicklung der Kulturlandschaft im Neolithikum entstanden neue Lebens- und Wirtschaftsformen, welche die Entstehung des Grünlandes, wie wir es heute kennen, begünstigten. Die wilden Pflanzenfresser wurden durch Nutztiere wie Rind (Nachfahren des ausgestorbenen Auerochsen, Pferd, Schaf und Ziege ersetzt. Grundsätzlich führt extensive Beweidung zu einer sehr heterogenen Vegetationsstruktur auf der Weidefläche. Dies hängt mit dem selektiven Fressen der Weidetiere zusammen. Generell werden die am leichtesten zu erreichenden und schmackhaftesten Pflanzen bevorzugt gefressen, während bestachelte/bedornte, oder auch bitter schmeckende und giftige Pflanzen dagegen gemieden werden. Letztere werden durch dieses Fraßverhalten auf der Weidefläche gefördert. Das können manchmal weniger erwünschte Ruderalarten sein, aber auch naturschutzfachlich sehr wertvolle und oft seltene Arten wie Enzian oder Frühlings-Adonisröschen. Der Huftritt der Weidetiere ist teilweise auch sehr wichtig und nicht nur negativ zu sehen. Er verbessert insbesondere im Bereich aufgelassener oder vernachlässigter Standorte den Abbau des Streufilzes und ermöglicht zusätzlich zum Fraß das Entstehen von Vegetationslücken, die wiederum als Keim- und Etablierungsnischen für verschiedene Pflanzenarten dienen können. An den Kot der Weidetiere sind spezialisierte Dungfliegen und -käfer gebunden, die wiederum Nahrungsquelle für Vogelarten sein können. Auch der Transport von Samen ist über Fell, Hufe und Kot innerhalb von und auch zwischen Weideflächen möglich. Diese Eigenschaft ist von großer Bedeutung für den Biotopverbund. Grundsätzlich variieren die genannten Effekte in Abhängigkeit der eingesetzten Weidetierart und des Beweidungsregimes. Bei einer angepassten Nutzungsweise können die Weidetiere aber maßgeblich zur Struktur- und Artenvielfalt beitragen. Können Sie bitte kurz erläutern, warum die Wiedereinführung der Beweidung auf aufgegebenen Weiden wichtig für die biologische Vielfalt und die Gesundheit des Ökosystems ist? Durch die fehlende Biomasseabschöpfung ist aufgelassenes, also ungenutztes, Grünland in der Regel durch die Anreicherung von Nährstoffen und Vergrasungsprozessen gekennzeichnet. Dies begünstigt die Akkumulation dichter Streuauflagen, was die Keimung von schwachwüchsigen, oft krautigen Arten, behindert. Außerdem verbuschen aufgelassene Grünländer allmählich, wodurch nach und nach der Offenlandcharakter verloren geht und das grünlandtypische Arteninventar schrittweise abgebaut wird. Um diese Pflegedefizite wieder abzubauen, ist eine standortangepasste Beweidung erforderlich, die ggf. um ersteinrichtende Maßnahmen wie eine vorherige Pflegemahd oder die Entbuschung zur Wiederherstellung des grünlandtypischen Charakters ergänzt werden muss. Die Wiedereinführung der Beweidung auf aufgegebenen Weiden bedeutet auch die Wiedereinführung der zuvor genannten dynamischen Prozesse, was sehr positiv für die biologische Vielfalt sein kann. Die Anteile blühender Kräuter werden durch die extensive Beweidung wieder erhöht, was ein steigendes Nahrungsangebot für viele Tiergruppen wie Insekten oder Vögel bedeutet. Dafür erforderlich ist ein standortangepasstes Weideregime in Abhängigkeit von der Produktivität der Standorte sowie der Pflegedefizite und -ziele. Wichtige Stellschrauben sind insbesondere Anpassungen in der Besatzstärke und der Weidezeiträume möglich. In den meisten Biotopen ist zudem der Verzicht auf Düngung sehr wichtig. Weiterhin sollte keine Zufütterung oder die Gabe von Wurmmitteln auf den Flächen erfolgen. Wie lange dauert es Ihrer Erfahrung nach in der Regel, bis eine verlassene Weide nach der Wiedereinführung der Beweidung Anzeichen einer ökologischen Erholung zeigt? Das ist sehr davon abhängig, was es für ein Standort ist und wie lange die Fläche ungenutzt war. Auf sehr nährstoffarmen Magerrasenstandorten haben wir die Erfahrung gemacht, dass man auch nach mehreren Jahren der fehlenden Nutzung mit einem guten Weidemanagement durchaus viele Zielarten innerhalb von zwei bis drei Jahren wieder „aktivieren“ kann. Bei Flächen, die bereits Jahrzehnte ungenutzt waren, können die ehemals typischen Arten bereits verschwunden sein. Die Wiederbesiedlung einer solchen Weide durch Zielarten ist dann auch abhängig davon, ob diese Pflanzenarten noch im Gebiet bzw. der Umgebung mit größeren Populationen noch vorhanden sind. Entscheidend ist darüber hinaus, wie schnell die Pflegedefizite (z.B. Vergrasung und akkumulierte Streuauflagen) auf der Weidefläche rückführbar sind, damit konkurrenzarme Keim- und Etablierungsstandorte auf der Weidefläche entstehen können. Die allermeisten Tiere können sich im Gegensatz zu Pflanzen im Raum aktiv bewegen. Sie sind aber sehr von den vorhandenen Vegetationsstrukturen und eventuell dem vorhandenen Blütenangebot abhängig, was aber erst bereitgestellt werden muss. In unserer stark fragmentierten Landschaft, in der arten- und individuenreiche Spenderpopulationen in vielen Gegenden nur noch sehr sporadisch vorkommen, können solche Wiederbesiedlungsprozesse und damit einhergehend eine ökologische Erholung sehr lange dauern, weil die Wiederbesiedlung überwiegend dem Zufall überlassen bleibt. Schwedische Studien zeigen, dass selbst die Wiederbesiedlung von Ackerbrachen mit charakteristischen Grünlandarten mehrere Jahrzehnte dauert, auch wenn naturnahe Grünländer direkt angrenzend gelegen sind und diese in die Beweidungsmaßnahme integriert. In vielen Regionen kann es deshalb erforderlich sein, gezielt standorttypische Pflanzenarten einzubringen, um den Renaturierungserfolg zu beschleunigen. Eine Möglichkeit besteht beispielsweise in der Einsaat von Wildkräutern in sogenannten Fenstern oder Streifen innerhalb der Weidefläche. Die Weidetiere breiten dann die etablierten Kräuter weiter in die Weidefläche aus. Ein solcher Ansatz wird im Projekt WeideVielfalt getestet. Ziel des Projektes ist es, gemeinsam mit den Weidebetrieben durch Beratung und ergänzende Maßnahme die biologische Vielfalt auf deren Weideflächen zu erhöhen. Haben Sie Fälle beobachtet, in denen Über- oder Unterbeweidung die Erholung der Weide negativ beeinflusst hat? Aus ökologischer Sicht ist ein Nutzungsmosaik unterschiedlicher Stadien der Vegetationsentwicklung sinnvoll. Der kleinräumige Wechsel von kurzrasigen und langgrasigen Bereichen mit ausreichendem Blütenangebot und Pflanzenstrukturen, die auch noch im Winterhalbjahr auf der Weidefläche vorhanden sind, sowie eingestreut einzelnen Gehölzen, stellt sicher den Optimalzustand auf einer Weidefläche dar. Wertgebend können auch kleinflächige Bereiche mit Offenboden sein. Unternutzung führt zum Verlust dieser Strukturvielfalt. In der Regel setzten zunächst Vergrasungs- und Ruderalisierungsprozesse ein, und es kommt zum Verlust von typischen Kräutern auf der Weidefläche. Dieser Prozess läuft auf den trockenen und nährstoffarmen Flächen in der Regel langsamer ab, aber er sorgt immer für eine Verschlechterung des Erhaltungszustandes. Auch eine Überbeweidung hat negative Folgen. Durch das intensive und dann oft wiederholte Abfressen der Pflanzen werden an extensive Beweidung angepasste Pflanzen verdrängt, was wiederum zu einem reduziertem Angebot an Blüten und Strukturen führt. Es fehlen in der Folge nicht nur in der Vegetationszeit Habitatflächen, sondern auch Strukturen für Überwinterungsstadien von Insekten. Daher ist es wichtig die Besatzstärke immer an die jeweiligen Standortbedingungen und den Aufwuchs an Biomasse, der auch Abhängigkeit von den Witterungsbedingungen ist, anzupassen. Insbesondere in Dürresommern ist der Pflanzenaufwuchs und das Blütenangebot natürlicherweise reduziert. Daher müssten diese Standorte dann mit reduzierter Besatzstärke beweidet werden. Eine Anpassung der Besatzstärke ist für Weidetierhalter aber nicht immer so einfach möglich, da die Verfügbarkeit von Weideland begrenzt ist und die Tierbestandzahlen nicht einfach kurzfristig Verkauf und Ankauf angepasst werden können. Aufgrund des zunehmenden Auftretens von Sommertrockenheit infolge des Klimawandels ist es daher empfehlenswert, möglichst Flächen mit unterschiedlichen Standorteigenschaften zu haben (z.B. besser versorgte Bereiche als Ausweichflächen) und anderseits auch Managementvorgaben möglichst flexibel zu vorzugeben. Welches sind die häufigsten Fehler, die bei der Wiedereinführung der Beweidung gemacht werden? Der Verlust von Weidetieren in der Landschaft ist auch mit dem Verlust von Wissen darüber verbunden. Als Neueinsteiger empfiehlt es sich, bestehende Netzwerke zu nutzen, um Erfahrungen mit anderen Weidebetrieben oder Landnutzenden auszutauschen. So können Fehler beim Einstieg in die Beweidung gegebenenfalls vermieden werden. Das Projekt WeideVielfalt bietet ein entsprechendes Beratungsangebot an. Außerdem kann es bei der Wiedereinführung der Beweidung notwendig sein, ersteinrichtende Maßnahmen auf der Fläche umzusetzen, um vorhandene Pflegedefizite (Vergrasung, Verbuschung) zurückzuführen, die durch langjährige Unternutzung/Nichtnutzung gegebenenfalls entstanden sind. Dies kann die Bewirtschaftbarkeit verbessern und auch die Förderfähigkeit erhöhen. Die Entbuschung als ersteinrichtende Maßnahme ist jedoch nur sinnvoll, wenn unmittelbar anschließend eine Beweidung erfolgt, um das Risiko von Stockausschlägen zu reduzieren. Wichtig ist auch bei der Instandsetzung von Flächen, den oft recht großen Nachpflegebedarf auf vorher verbuschten Flächen zu beachten. Sowohl bei vorherigen Entbuschungen als auch bei Gehölzentnahmen nach Beweidungsbeginn muss für mehrere Jahre mit einem erhöhten Arbeits- und Finanzaufwand gerechnet werden. Das wird leider in vielen Projekten und Förderprogrammen nicht berücksichtigt und führt gerade auf Flächen mit schwer bewirtschaftbarem Relief zu Problemen bis hin zu Sanktionen und Flächenaufgaben. Was war das überraschendste oder unerwartetste Ergebnis Ihrer Forschung über die Ziegenbeweidung? Überraschend war es für mich, wie gut Burenziegen für die Beweidung von stark verbuschten, felsigen Steilhängen mit Trockenrasenvegetation geeignet sind. Als anpassungsfähige und genügsame Mischfresser weisen Ziegen allgemein ein breiteres Futterartenspektrum als andere typische Weidetiere auf. Neben Gräsern und Kräutern besteht ihre Nahrung vor allem aus Gehölzen (Blätter, Rinde, junge Zweige), sofern diese auf den Weideflächen verfügbar sind. Ziegen sind außerdem sehr kletterfreudig und an trockenwarmes Klima sehr gut angepasst. Dieses Verhalten ist sicher auf evolutive Anpassungen an ihren ursprünglichen Lebensraum als Wildtier in felsigen Gebirgsregionen und Halbwüsten mit spärlichem Pflanzen- und Strauchbewuchs zurückzuführen. Auch die zum Teil sehr artenreiche Vegetation war sehr beeindruckend auf den Weideflächen. Zum Teil haben wir Pflanzenarten auf Weideflächen festgestellt, die dort bereits seit Jahren nicht mehr gesehen wurden. So haben wir auf einer neu eingerichteten Mischweide von Rindern und Ziegen beispielsweise den Deutschen Enzian wiedergefunden, der dort seit mindestens einem Jahrzehnt nicht mehr angetroffen wurde. Andere seltene Pflanzenarten der Trockenrasen konnten ihre Populationsgrößen deutlich vergrößern. Beeindruckend war auch das Auftreten der sehr seltenen Rotflügeligen Ödlandschrecke auf einer Ziegenweide im Saale-Ustrut-Gebiet, die zuvor hier nachweislich nicht vorhanden war. Diese Art ist aus einem angrenzenden Bereich auf die Weidefläche eingewandert, nachdem hier die Gehölzdeckung reduziert wurde. Unerwartet war auch der wechselnde Biomasseaufwuchs in Abhängigkeit der Niederschläge. Im Zuge von trockenwarmen Frühjahren war die Trockenvegetation bereits Anfang Juni bräunlich gefärbt, und das Futterangebot für die Ziegen war stark reduziert. In regenreicheren Jahren dagegen war der Wiederaufwuchs nach erfolgter Beweidung so stark, dass aus naturschutzfachlicher Sicht durchaus ein zweiter Weidegang auf einzelnen Flächen wünschenswert gewesen wäre. Wenn Sie das Projekt im Unteren Saaletal noch einmal beginnen würden, was würden Sie anders machen? Auf den Ziegenbeweidungsflächen im Unteren Saaletal wurden zwei verschiedene Zäunungsvarianten eingesetzt: Anfänglich wurden Wildgatterzäune, in späteren Projektphasen ausschließlich Elektrozäune installiert. Auf den Flächen mit Festzäunen (Wildschutzzaun) waren jedoch vermehrt Probleme mit Ausbrüchen von Ziegen aufgetreten. Auch die Verletzungsgefahr war höher. Die Zäune wurden später mit einer Litze zum Innenbereich der Weide nachgerüstet, was die Ziegen besser in der Fläche hielt, jedoch einige Wildtiere, insb. Wildschweine, nicht abhielt, Schäden an den Zäunen zu verursachen. Die negativere Wirkung auf das Landschaftsbild und die fehlende Wilddurchgängigkeit sprechen ebenfalls gegen die Festzäune. Außerdem war die Zaunpflege aufgrund des Einwachsens von Gebüschen nur sehr aufwändig umsetzbar. Auf Flächen mit Elektrozäunen gab es dagegen so gut wie keine Ausbrüche von Ziegen. Die Elektrozäune bestanden aus vier bis fünf Litzen, wobei sich die niedrigste Litze bei ca. 0,25 m und die höchste bei ca. 1,10 m befand. Wichtig ist die kontinuierliche Versorgung mit Strom, welche auf den Projektflächen über eine Batterie und ein Solarmodul mit Diebstahlschutz sichergestellt wird. Vor Einrichtung der Zäune wurde eine zwei Meter breite Schneise geschaffen (Beseitigung der Gehölze und Mahd. Da die Wilddurchgängigkeit der reinen Elektrozäune deutlich besser und die Auswirkung auf das Landschaftsbild weniger gravierend ist, wurde auch eine höhere Akzeptanz in der Bevölkerung und bei weiteren Nutzern (z.B. Jägerschaft) erreicht. Wie wird sich Ihrer Meinung nach der Klimawandel auf die Bemühungen zur Wiederherstellung der Weidehaltung auswirken? Der Klimawandel hat bereits Auswirkungen auf die Weidehaltung. Durch die Klimaerwärmung hat sich die Phänologie der Pflanzenarten auf den Weideflächen verändert. Viele Arten beginnen bereits deutlich früher mit der Blüte. Auch ist eine Verlängerung der Vegetationsperiode zu beobachten. Weiterhin verändern sich die Niederschlagsmuster. Das zunehmende Auftreten trockenheißer Dürreperioden in Sommerhalbjahren führt auf vielen Flächen zu einem reduzierten Futterangebot für die Weidetiere. In niederschlagsreicheren und weniger durch Hitze geprägten Jahren ist das Futterangebot größer. Solche oftmals extremen Schwankungen macht es für die Bewirtschafter nicht einfach. Sie müssen mit der Anpassung der Besatzstärken reagieren, aber Weidetiere können in der Regel nicht einfach kurzfristig dazugekauft und abgegeben werden. Ein weitere Herausforderung ist die Zunahme von kaum vorhersehbaren Starkregenereignissen, die zum Beispiel auch mit Überflutungen enden können. Darauf müssen Weidetierhalter in immer mehr gefährdeten Gebieten regieren und entsprechende Vorsorge treffen (z.B. „Rettungshügel“). Das ist aber auch mit Aufwand und Kosten verbunden. Die beschriebenen Prozesse zeigen, dass für Weidetierhalter die Bedingungen etwas unvorhersehbarer werden und sie ggf. zukünftig noch flexibler Wirtschaften müssen. Empfehlenswert für die Weidetierhalter wäre es, wenn die Weideflächen größer wären und ein breites Standortspektrum aufweisen. Auf Weideflächen mit Süd- und Nordhängen und Bäumen auf der Weidefläche sind sehr unterschiedliche Mikrohabitate vorhanden, die für die Weidetiere eine flexible Nutzung der unterschiedlichen Bereiche entsprechend der jeweiligen Witterungsbedingungen ermöglichen. Aber leider ist dies nicht überall möglich. Sehen Sie für die Zukunft politische Veränderungen, die die Erhaltungsbeweidung entweder unterstützen oder behindern könnten? Ja, es gibt sowohl unterstützende als auch behindernde Veränderungen. Die politische Bezugnahme auf die gravierenden Folgen des Klimawandels und der Biodiversitätskrise könnten zu einer stärkeren Förderung von nachhaltigen Landnutzungspraktiken wie extensiver Beweidung führen. Auch das aktuell viel diskutierte Nature Restoration Law könnte einen positiven Beitrag in diese Richtung leisten. Demgegenüber steht die weiterhin zunehmende Intensivierung der Landwirtschaft, was zu einem weiteren Rückgang von Weideflächen führen kann. Negativ sind auch die zum Teil übermäßige Bürokratie und Defizite in der Ausgestaltung der Förderprogramme zu werten. Gerade bei schwer bewirtschaftbaren Flächen mit stärkerem Relief und Sonderstrukturen wie Obstbäumen und anderen Gehölzanteilen sowie Kleinstflächen spiegelt sich der deutlich erhöhte Bewirtschaftungs- und Verwaltungsaufwand nicht in den Fördersätzen wider. Hinzu kommen außerdem sozio-ökonomische Veränderungen. Viele Weidetierhalte finden für ihre Betriebe keine Nachfolger mehr, die Jugend verlässt dörfliche Gegenden oder sie suchen sich zumindest Arbeiten außerhalb der Landwirtschaft. Zum Teil entsteht auch eine Flächenkonkurrenz. Wenn große Solaranlagenkomplexe einfacher zu bewirtschaften sind, wer beweidet dann noch die schwer zu pflegenden Trockenrasen? Kleinere Betriebsstrukturen werden immer noch nicht ausreichend gefördert und wertgeschätzt. Gerade solche Betriebe sind aber oft bereit, naturschutzfachlich wertvolle Flächen entsprechend extensiv zu bewirtschaften und nachhaltige, regionale Vermarktungsstrukturen aufzubauen. Und auch diese Vermarktungsstrukturen fehlen uns in vielen Regionen. Sie müssen eine viel stärkere Unterstützung finden, zum Beispiel auch in Form von regionalen und mobilen Schlachthäusern und der Unterstützung der Schlachtung auf den Weiden. Ein weiteres Problem stellt die Ausbreitung des Wolfes insbesondere für Schaf- und Ziegenhalter dar. Auch mit den vorhandenen Herdenschutz-Programmen bleiben Herausforderungen bestehen. Welchen Rat würden Sie Landbesitzern geben, die die Beweidung wiederherstellen wollen, aber nur über begrenzte Ressourcen verfügen? Jeder Landbesitzer sollte vorher sehr gut die Ausgangsbedingungen der Flächen analysieren, recherchieren, was die Flächeneinrichtung kostet, was es an Förderungen und weiteren Einnahmen geben kann und wie sich seine eigenen Ressourcen darstellen. Es gibt leider viele naturschutzfachlich sehr wertvolle Flächen, wo man ganz klar sagen muss, dass bei den aktuellen Rahmenbedingungen eine wirtschaftlich lohnende Bewirtschaftung nicht möglich ist. Dennoch müssen wir Bewirtschafter für solche Flächen finden. Das bedeutet aber, dass für solche Maßnahmen weitere Beihilfen außerhalb der „normalen“ landwirtschaftlichen Förderung notwendig sind. Da durch Privatpersonen oder Betriebe jedoch in der Regel nicht entsprechende Naturschutzförderprogramme in Anspruch genommen werden können, müssen rechtzeitig Projekte entwickelt werden, über die solche besonderen Flächen eingerichtet und ggf. auch erstinstandgesetzt werden. Entscheidend ist auch die Auswahl der richtigen Weidetiere. Bei der Wahl der Weidetiere und der Weideform fließt auch immer die eigene Vorliebe mit ein, aber die Weidetiere müssen unbedingt für die jeweilige Fläche und die Entwicklungsziele passen. Weiterhin sollten der Standort (trocken, feucht, flachgründig), die vorhandene Biotopausstattung und die Pflegedefizite in die Entscheidung einbezogen werden. Gerade für Neueinsteiger würde ich empfehlen, zunächst klein zu beginnen und dann schrittweise den weiteren Tierbestand und die Anzahl der Weideflächen aufzubauen. Außerdem sollten lokale Ressourcen wie freiwillige Helfer, lokale Tierhalter oder landwirtschaftliche Betriebe berücksichtigt werden, um die vorhandenen Ressourcen zu ergänzen. Dies kann helfen, Kosten zu sparen und Kapazitäten zu erweitern. Weiterhin ist Vernetzung und Erfahrungsaustausch zum Weidemanagement und von Fördermöglichkeiten sehr hilfreich. Das Projekt WeideVielfalt bietet ein solches Beratungsangebot an. Was ist die wichtigste Botschaft, die Sie den Menschen über die Wiederherstellung der Weidehaltung auf verlassenem Land mit auf den Weg geben möchten?Ich möchte trotz der Widerstände Interessierte motivieren, in die extensive Weidehaltung einzusteigen. Weidetiere in der Landschaft sind eine Gemeinwohlleistung, die uns allen zugutekommt. Extensive Weidehaltung ist nachhaltig, sie schont den Boden, verbessert die Wasserqualität und fördert die biologische Vielfalt. Die extensive Weidehaltung hat außerdem das Potenzial, den Klimawandel zu mildern, indem sie den Kohlenstoffgehalt im Boden erhöht und somit die Treibhausgasemissionen reduziert. Die Wiederherstellung der Weidehaltung kann auch dazu beitragen, ländliche Räume wiederzubeleben, indem sie neue wirtschaftliche Möglichkeiten für die lokale Bevölkerung schafft und die Infrastruktur verbessert. Eine vielfältig mit Pflanzen und Tieren sowie Bewirtschaftungseinheiten ausgestattete Landschaft ist auch anpassungsfähiger und wird den Herausforderungen, die bestehen, mehr gerecht.

Couto, M., Santos, A. S., Laborda, J., Nóvoa, M., Ferreira, L. M., & Madeira de Carvalho, L. M. (2016). Grazing behaviour of Miranda donkeys in a natural mountain pasture and parasitic level changes. Livestock Science, 186, 16–21. https://doi.org/10.1016/j.livsci.2016.01.005

Elias, D., Mann, S., Necker, M. & Tischew, S. (Hrsg.) (2019): Praxisleitfaden Ziegenbeweidung - Einsatz von Ziegen zur Beweidung verbuschter Trockenstandorte im Unteren Saaletal. Hochschule Anhalt, Bernburg. 64 S.

Moinardeau, C., Mesléard, F., Ramone, H., & Dutoit, T. (2021). Grazing in temporary paddocks with hardy breed horses (Konik polski) improved species-rich grasslands restoration in artificial embankments of the Rhône river (Southern France). Global Ecology and Conservation, 31, e01874. https://doi.org/10.1016/j.gecco.2021.e01874

Ramsay, K.A., Donkin, E.F. (2000). [ A review of the current status of goat research and development in South Africa]. Conference paper, in: Proceedings of Regional Workshop on Goat Development in Southern Africa, Mangochi, Malawi, 31 July to 4 August 2000. 31: 1–16.

Rewilding Europe. (2019). Rewilding the Danube Delta: Water buffaloes as ecosystem engineers. Retrieved from https://rewildingeurope.com/news/water-buffalo-release-boosts-natural-dynamics-in-the-danube-delta/.

Rewilding Britain. The role of grazers and browsers. from https://www.rewildingbritain.org.uk/why-rewild/reintroductions-key-species/the-role-of-grazers-and-browsers.

Segarra, J., Fernàndez-Martínez, J., & Araus, J. L. (2023). Managing abandoned Mediterranean mountain landscapes: The effects of donkey grazing on biomass control and floral diversity in pastures. CATENA, 233, 107503. https://doi.org/10.1016/j.catena.2023.107503

Zahn, A., Lang, A., Meinl, M., & Schirlitz, T. (2002). Die Beweidung einer Feuchtbrache mit Galloway-Rindern – Flora, Fauna und wirtschaftliche Aspekte einer kleinflächigen Standweide. Laufener Seminarbeiträge, 1(02), 35–45. Bayerische Akademie für Naturschutz und Landschaftspflege (ANL), Laufen/Salzach.

Zahn, A. (2014). Beweidung mit Ziegen. In B. Burkart-Aicher et al. (Eds.), Online-Handbuch Beweidung im Naturschutz. Bayerische Akademie für Naturschutz und Landschaftspflege (ANL), Laufen. Retrieved from https://www.anl.bayern.de/fachinformationen/beweidung/handbuchinhalt.htm

Zahn, A., & Herzog, F. (2015). Wasserbüffel als Habitatkonstrukteure: Das Verhalten von Wasserbüffeln auf einer Standweide und die Auswirkungen auf Amphibienpopulationen. Anliegen Natur, 37(1), 46–54.

Biosphärenreservat Rhön. (n.d.). Rhönschaf – Eine alte deutsche Rasse im Biosphärenreservat Rhön. Retrieved from https://www.biosphaerenreservat-rhoen.de/natur/landwirtschaft-und-fischerei/alte-haustierrassen/rhoenschaf

Oklahoma State University, Department of Animal Science. (2009). Coburger Fuchsschaf. Breeds of Livestock. Archived from the original on June 6, 2010. Retrieved June 18, 2009, from https://web.archive.org/web/20131129130808/http://www.ansi.okstate.edu/breeds/sheep/coburgerfuchsschaf

Zu diesem Artikel liegen noch keine Kommentare vor.

Artikel kommentierenSchreiben Sie den ersten Kommentar.