All-Inclusive-Paket für Neophyten

Katrin Schneider ist Projektleiterin bei „Korina“ und beschäftigt sich in mehreren Projekten mit dem Verhalten und den Auswirkungen von Neophyten auf Schutzgebiete in Sachsen-Anhalt. Gerade hat ihr Team das Projekt „Umsetzung des Aktionsprogrammes Invasive Neophyten in Schutzgebieten Sachsen-Anhalts“ zum Abschluss gebracht. Wir haben uns mit ihr getroffen, um mehr über das Projekt zu erfahren.

- Veröffentlicht am

Text: Julia Schenkenberger

Bilder: Schenkenberger

Abbildungen: Screenshots

Sich mit dem Thema Neophyten auseinanderzusetzen war für für die Diplombiologin Katrin Schneider keine spontane Eingebung. Vielmehr ist ihr Interesse an fremdländischen Pflanzen über Jahre gewachsen. „In meiner Schulzeit habe ich Dorfpflanzen kartiert“, erzählt sie. „Da waren natürlich auch viele Neophyten dabei.“ Die Neubürger interessierten sie besonders. „Jede dieser Pflanzen hat einen kulturhistorischen Bezug. Damit ist jede Art auch unmittelbar mit dem Menschen verknüpft.“

Ihre Faszination für Neophyten greift die studierte Diplombiologin heute in ihrer Arbeit auf. Bei ihrem Arbeitgeber, dem Unabhängigen Institut für Umweltfragen (UfU e. V.) in Halle, gründete sie im Jahr 2010 Korina, die Koordinationsstelle für Invasive Neophyten in Schutzgebieten Sachsen-Anhalts. „Korina ist eine Institution, die über aufeinanderfolgende Projekte finanziert wird, in den letzten Jahren überwiegend über Fördermittel zur Entwicklung des ländlichen Raumes (ELER)“, erklärt Schneider.

Seit seiner Gründung hat das vierköpfige Team fünf Projekte abgeschlossen, ein weiteres, durch die Rentenbank gefördertes, ist noch in Arbeit. Projektinhalt ist immer die Neophytenproblematik. „Das erschwert uns den erheblichen Aufwand der Antragstellung natürlich noch mal, da wir immer neue Schwerpunkte für die Projektanträge finden müssen“, beklagt Katrin Schneider. „Wir wollen nicht einfach nur Projekte abarbeiten, wir wollen eine Institution schaffen, die langfristig das Neophytenmanagement verbessert, die etwas bewegt!“

Projektabschluss

Durch das gerade abgeschlossene Projekt „Umsetzung des Aktionsprogrammes Invasive Neophyten in Schutzgebieten Sachsen-Anhalts“ ist das Team um Katrin Schneider diesem Ziel ein großes Stück näher gekommen. Das Aktionsprogramm, das Korina entwickelt hat, ist sehr breit aufgestellt. „Ich finde es wichtig, die Aufgabe von allen Seiten anzugehen. Leider hat man dann nicht für alles so viel Zeit, wie man es sich wünschen würde.“ Von der Bereitstellung von Informationen zu 120 verschiedenen Neophyten, die bereits als invasiv oder potenziell invasiv eingestuft werden über die Erfassung von Funddaten und das Monitoring von Einzelpflanzen und Beständen erstreckt sich das Projektportfolio bis hin zu Maßnahmentests und der Koordination von Maßnahmen anderer Träger. „Sinn des Projekts ist, Invasionen von Neophyten zu vermeiden“, erklärt Schneider. „Das erreichen wir durch Prävention und Kontrolle. Auf lange Sicht streben wir einen nachhaltigeren und professionelleren Umgang mit Neophyten an.“

Deshalb kann das Projekt auch nicht wie klassische Projekte auf eine konkrete Fläche bezogen werden. Die Daten über die Vorkommen der jeweiligen Arten werden in ganz Sachsen-Anhalt gesammelt, es gibt sogar Einzelmeldungen aus anderen Bundesländern deutschlandweit.

Einen wesentlichen Teil ihrer Arbeit bildet außerdem die Umweltbildung. In Fernsehbeiträgen, auf Vorträgen und in Schulen informieren Schneider und ihr Team über Neophyten. „Uns ist dabei wichtig, auch zu vermitteln, dass nicht alle Neophyten per se problematisch sind“. Schneider bezieht sich dabei darauf, dass viele Neophyten sich zwar in Gärten etablieren konnten, sich jedoch nicht invasiv ausbreiten. „Die invasiven Arten sind schön, nützlich und gefährlich zugleich. Es ist aber wichtig, bei der Einfuhr und Ausbringung von Arten umsichtiger und vorsichtiger vorzugehen.

Konträre Ansichten

Katrin Schneider setzt sich seit Jahren intensiv mit beiden Positionen des Naturschutzes auseinander. „Uta Esers Buch ‚Das Heimische und das Fremde‘ war für mich ein tolles Grundlagenbuch und diente mir lange Zeit als Argumentationsgrundlage. Heute kann ich zu meiner Einstellung gegenüber invasiven Neophyten stehen und trotzdem liberal denken.“

Sie ist sich der konträren Ansichten zum Thema durchaus bewusst und immer gesprächsbereit. „Es gibt nicht nur eine Wahrheit“, betont Schneider. Die Diskussion um den Umgang mit Neophyten im Naturschutz resultiert aus zwei wesentlichen Denklinien. Konservative Naturschützer sehen die invasiven Arten, sowohl Tiere als auch Pflanzen, als Gefahr für heimische Arten und Lebensgemeinschaften, befürchten sogar eine Verdrängung der angestammten Arten durch invasive Neophyten. So steht beispielsweise das Indische Springkraut,Impatiens glandulifera , im Verdacht, durch das Bilden von Massenbeständen den heimischen Arten der Ufervegetation das Licht zu nehmen und durch seine reiche Blüte anderen Pflanzenarten die Bestäuber zu entziehen. Vertreter der liberaleren Denkweise argumentieren jedoch, dass bisher keine Aussterbeereignisse durch Neophyten bekannt seien und eine Koexistenz daher möglich sei. Beim angesprochenen Indischen Springkraut sei das Massenvorkommen demnach nicht bedenklich, da die Bestandszahlen der Art im Laufe mehrerer Jahre immer wieder stark schwankten.

Invasiv oder zahm?

Die Grenze zwischen problematischen und unproblematischen Neophyten ist in Anbetracht dieser Diskussion innerhalb des Naturschutzes oft schwierig zu ziehen. Nach Ansicht der Autorin dieses Porträts gibt es kein Richtig oder Falsch, es kommt schlichtweg auf die Denkweise des Betrachters an. Hinzu kommt aber auch, dass viele Arten, die über viele Jahre unauffällig in den Gärten blieben, in denen sie ausgepflanzt wurden, sich plötzlich schlagartig verbreiten. „Wenn dieser Zeitpunkt, an der die Art invasiv wird, nicht rechtzeitig erkannt wird, dann ist es eigentlich schon zu spät“, warnt Schneider. „Obwohl schon seit den 1990er-Jahren einzelne invasive Neophyten bekämpft werden, gibt es immer noch viele konträre Ansichten unter Naturschützern, ob Neophytenmanagement sinnvoll und notwendig ist oder nicht.“ Aus Sicht von Katrin Schneider liegt dies vor allem daran, dass zu wenig darüber bekannt ist, wo genau die einzelnen Neophytenarten derzeit vorkommen, wie schnell sie sich ausbreiten und welche positiven oder negativen Auswirkungen sie haben. Daher ist es für Korina wichtig, erste auffällige Verwilderungen frühzeitig zu erkennen, zu bewerten und zu handeln, bevor die Art zu weit verbreitet ist. Bekannte Beispiele für solche bereits sehr weit verbreiteten invasiven Neophyten sind die Kanadische Goldrute, das Indische Springkraut oder der Riesenbärenklau. Alle drei Arten sind derart omnipräsent, dass ihre „Ausrottung“ in der Natur kaum realistisch erscheint.

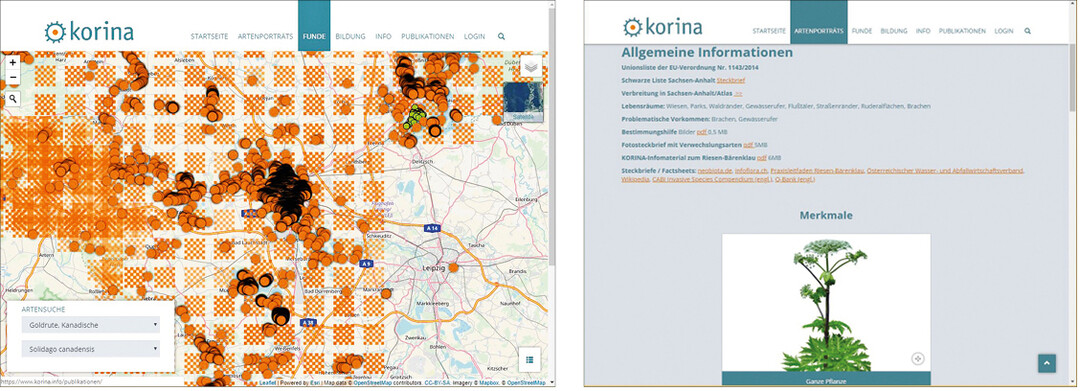

„Trotz der allgemeinen Präsenz der Neobiota in den Medien werden deutschlandweit nur sehr wenig Kartierungen invasiver Neophyten oder Untersuchungen ihrer Auswirkungen durchgeführt, kritisiert die Projektleiterin. „Daher herrschen oft Meinungen oder weltanschaulich geprägte Einstellungen vor.“ Um diese Situation zu verbessern und den Naturschützern zu ermöglichen, begründete Urteile zu fällen, stellt Katrin Schneider mit ihrem Team auf ihrer Internetseite umfassende Informationen zu 120 invasiven und potenziell invasiven Arten zur Verfügung. Dies beinhaltet zum einen den aktuellen Stand der Verbreitung der Arten (Atlas) sowie Links zu Veröffentlichungen und Studien zu den einzelnen Arten in den jeweiligen ausführlichen Artenporträts.

Die Bewertung, ob eine Art als invasiv einzustufen ist oder nicht, erfolgt bei Korina üblicherweise zuerst anhand der sogenannten Schwarzen Liste Sachsen-Anhalt. Sie baut auf der Naturschutzfachlichen Invasivitätsbewertung des Bundesamtes für Naturschutz auf und enthält zusätzlich einige weitere Arten. Sie führt Pflanzen und Tiere auf, die nachweislich negative Auswirkungen haben oder haben könnten. Eine der bekanntesten Arten ist der Riesenbärenklau,Heracleum mantegazzianum . Die imposante Staude, die sich in feuchten Senken, an Wegrändern und entlang von Gewässern ausbreitet, wirkt phototoxisch und kann bei Hautkontakt, vor allem bei empfindlichen Personen, in Verbindung mit UV-Strahlung zu schwersten Verbrennungen führen.

Jedoch kann die Schwarze Liste, auch aufgrund der stetigen Umweltveränderungen, keinen Anspruch auf Vollständigkeit erheben. So hat das Team um Katrin Schneider in den vergangenen Jahren beobachtet, dass sich der Goldregen vermehrt auf den Halbtrockenrasenstandorten ausbreitet und dort stark zur Verbuschung der offenen Lebensräume beiträgt. Bislang wurde die Art aber noch nicht als invasiv eingestuft. „Durch Korina haben wir nun die Möglichkeit, diese Entwicklungen detailliert zu dokumentieren, um so auch eine Aktualisierung der Schwarzen Liste voranzutreiben und frühzeitig einzugreifen“, erklärt Katrin Schneider.

Das Aktionsprogramm beschäftigt sich deshalb auch intensiv mit dem Aufbau eines Netzwerks von Fundmeldern. Die Vorkommen der Neophyten werden per Korina-App oder Internet-Meldeformular in der Funddatenbank erfasst und können im Atlas auf der Homepage oder in der App eingesehen werden. Das Gros dieser Fundmeldungen stammt von den Mitarbeitern selbst, aber auch einige Interessierte machen auf freiwilliger Basis mit. „Die Schwierigkeit ist, Menschen dafür dauerhaft zu begeistern. Manchmal mangelt es einfach an der Artenkenntnis, bei anderen an der Affinität zu Apps“, stellt Schneider fest. „Ein Problem ist aber auch, dass die Kontaktpflege zu den Meldern sehr zeitaufwäedig ist.“ Alleine schon das Finden von Interessierten gestaltet sich schwierig. Korina ist zwar in Sachsen-Anhalt mit Infoständen, Vorträgen und mit Artikeln in Zeitungen präsent und Katrin Schneider twittert intensiv, jedoch ist diese Präsenz auch äußerst zeitintensiv.

Gerade an der Zeit mangelt es Katrin Schneider fast immer. Gut die Hälfte ihrer Zeit verbringt sie mit Verwaltungsaufgaben. „Da wir Korina über die Fördertöpfe öffentlicher Träger finanzieren, verwende ich viel Zeit für das Schreiben von Anträgen, die Verwaltung, die Vergabe von Werkaufträgen. Hinzu kommt, dass wir jede Ausgabe, die wir tätigen, auch ausführlich begründen müssen.“

Expertenwissen für alle

Dabei würde Schneider ihre Zeit viel lieber in den Ausbau ihres Informationssystems investieren. Die Internetseite mit ausführlichen Artenporträts und online verfügbarer Funddatenbank ist einmalig in Deutschland und wird immer weiter an die Erfordernisse eines professionellen Neophytenmanagements angepasst. „In zwei wichtigen Aspekten unterscheidet sich unsere Datenbank von anderen Funddatenportalen. Zum einen kann man zu vorhandenen Fundmeldungen neue Informationen hinzufügen, sodass für die einzelnen Neophytenbestände Populationsentwicklungen darstellbar sind. Zum anderen kann man als neue Information auch melden, dass der Bestand nicht mehr vorhanden ist. Damit können dann auch die Erfolge von Maßnahmen nachvollziehbar und öffentlich gemacht werden.“

Doch mit dem Aktionsprogramm richtet sich das Team nicht nur an die öffentliche Hand und Landschaftsplaner, die sich mit dem Thema auseinandersetzen. „Jeder kann und soll das Wissen, das wir zusammengestellt haben, nutzen, das darf kein Expertenwissen bleiben!“ Deshalb sind auch Bestimmungshilfen und Informationsflyer über die wichtigsten Arten zum Download auf der Korina-Homepage zur Verfügung gestellt.

Maßnahmenableitung

Das gesammelte Wissen findet auch praktische Anwendung. Wenn die Bestandsentwicklung als problematisch eingeschätzt wird, werden unter Umständen auch Maßnahmen zur Bekämpfung ergriffen. „Dies macht aber nur einen sehr geringen Teil unserer Arbeit aus“, betont die Biologin. „Bei anderen wissenschaftlichen Projekten scheitert es meistens an der Verknüpfung von Theorie und Praxis, da die Ausführung nicht in ihrem Verantwortungsbereich liegt.“ Die Projekte von Korina haben immer einen starken Bezug zu Maßnahmen. Zum einen testet Korina zusammen mit Auftragnehmern Maßnahmen gegen invasive Neophyten. In den ersten Jahren waren dies vor allem Maßnahmen gegen Riesenbärenklau. Inzwischen werden Maßnahmen gegen invasive Neophyten getestet, bei deren Kontrolle noch nicht so viele Erfahrungen vorliegen, wie zum Beispiel die Stauden-Ambrosie, Götterbaum, Flieder. Dabei legt sie auch Wert darauf, mithilfe externer Mitarbeiter langfristig wirksame Maßnahmen zu erproben.Ein zweiter Schwerpunkt ist die Beratung der Naturschutzbehörden und anderer Akteure bei der Durchführung langfristig wirksamer Maßnahmen. Zunehmend gewinnt die Koordinierung von Maßnahmen an Bedeutung, da sich herausgestellt hat, dass bei Maßnahmen gegen bereits weiterverbreitete Arten, wie zum Beispiel den Riesenbärenklau, eine Koordination der unterschiedlichen Eigentümer, Landnutzer und zuständigen Behörden unerlässlich ist.

Doch wie geht es nach dem Abschluss des Projekts zur Umsetzung des Aktionsplanes nun weiter? „Einfach Korina dichtmachen nach Projektende ist keine Option“, meint die Projektleiterin. „Da müssen wir andere Fördertöpfe anzapfen, damit es wieder weitergeht.“ Eine Option hat sich Ende 2018 aufgetan: Der Umweltausschuss Sachsen-Anhalts plant einen Haushaltstitel für die Koordinationsstelle. Wenn dieser Titel zustande käme, hätte diese Institution ganz neue Handlungsmöglichkeiten in Sachsen-Anhalt, auch im urbanen Raum, und könnte die Arbeitsschwerpunkte neu verteilen. Darüber hinaus ist auch eine Entwicklung über die Grenzen Sachsen-Anhalts hinaus denkbar.

Projektdaten

Umsetzung des Aktionsprogrammes Invasive Neophyten in Schutzgebieten Sachsen-Anhalts

• Laufzeit: 2/2017 bis 12/2018, Korina 2010–2018

• Biotoptypen: alle

• Flächengröße: Sachsen-Anhalt

• Planungsbüro: Unabhängiges Institut für Umweltfragen e. V., Halle/Saale

• Finanzierung: ELER-Naturschutzförderung des Landes Sachsen-Anhalt

• Finanzierungsumfang: 1,8 Mio € (2010–2018)

Philosophie

„Neophytenmanagement ist eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe. Wir sind die Verursacher, aber wir sind auch diejenigen, die etwas bewirken können.“

Interessant hierzu …

ist auch die öffentliche Auseinandersetzung von Rüdiger Disko und Josef Reichholf über den Umgang mit Neophyten in der Zeitschrift Nationalpark (2/1996 bis 3/1997).

Buchtipps

NEHRING, S., ESSL, F., RABITSCH, W. (2015): Methodik der naturschutzfachlichen Invasivitätsbewertung für gebietsfremde Arten Version 1.3. BfN-Skripten 401.

SCHMIEDEL, D., WILHELM, E.-G., NEHRING, S. et al. (2015). Management-Handbuch zum Umgang mit gebietsfremden Arten in Deutschland. Band 1: Pilze, Niedere Pflanzen und Gefäßpflanzen. BfN

NEHRING, S., KOWARIK, I., RABITSCH, W. et al. (2013): Naturschutzfachliche Invasivitätsbewertungen für in Deutschland wild lebende gebietsfremde Gefäßpflanzen. BfN-Skripten 352.

Kowarik(2010): Biologische Invasionen. Neophyten und Neozoen in Mitteleuropa. Ulmer Verlag

Körner(2000): Das Heimische und das Fremde. LIT

Eser(1999): Der Naturschutz und das Fremde. Campus Verlag

Barrierefreiheits-Menü

Schriftgröße

Kontrast

Menü sichtbar

Einstellungen

Zu diesem Artikel liegen noch keine Kommentare vor.

Artikel kommentierenSchreiben Sie den ersten Kommentar.