Wässerwiesenbewirtschaftung in der Südpfalz am Beispiel der Queichniederung

Die Bewässerung von Wiesen ist eine traditionelle Landbewirtschaftung mit zahlreichen Beispielen in ganz Europa (Leibundgut 2016a, 2016b). War die Wiesenbewässerung ursprünglich ein Beitrag zur Ertragssteigerung, so entwickelten sich die Wiesen nach und nach zu artenreichen Lebensräumen, sodass sie für auch für den Naturschutz immer interessanter wurden (Keller 2013). Am Beispiel der Queichniederung (Südpfalz zwischen Landau und Germersheim) wird hier die Technik der Wiesenbewässerung näher erläutert.

- Veröffentlicht am

Die Bedeutung der Wässerwiesen für die Landwirtschaft

Die Wiesenbewässerung diente vor allem der Ertragssteigerung. Zum einen konnten Landwirte am Ende des Winters den Schnee von den Wiesen abschmelzen und so die Vegetationszeit früher einsetzen lassen. Zum anderen haben die im Bachwasser mitgeführten Inhaltsstoffe eine düngende Wirkung: je nach Herkunft des Wassers ist es mit Mineralien aus dem Ursprungsgestein angereichert. Zusätzlich führten die Bäche früher auch das ungeklärte Wasser aus den Dörfern oder kleinen Industriebetrieben wie Papierfabriken, was ebenso ertragssteigernd wirkte. Ob das Wasser für eine Bewässerung geeignet erschien, ergab sich zuallererst aus den vorhandenen Nährstoffen. Diese können geologisch bedingt bereits im Wasser gelöst vorliegen, wobei das Ursprungsgestein entscheidend ist. So besitzt das Quellwasser des Pfälzerwaldes, das aus dem Buntsandstein hervorsprudelt, kaum Nährstoffe. Dagegen beinhalten die Gewässer aus den Alpen oder dem Schwarzwald mehr Mineralien wie zum Beispiel Calcium und Magnesium.

Heute lassen sich nach Konold (2000) folgende Vorteile der Wiesenbewässerung festhalten:

Vorteile der Wiesenbewässerung:

- Geregelte Wasserzufuhr

- Absicherung der Heuernte

- Nährstoffzufuhr

- Verlängerte Vegetationsperiode

- Bekämpfung von Unkraut und tierischen Schädlingen

- Wasserretention

- Grundwasserneubildung

- Ausgeprägtes Mikrorelief mit kleinräumigem Vegetationsmuster, dadurch hohe Standortvielfalt

- Förderung bestimmter, oft seltener Arten

Typen der Wiesenbewässerung

Grundsätzlich kann man vier verschiedene Typen der Wiesenbewässerung unterscheiden. Die Art und Weise der Bewässerung hängt wesentlich von der Standortlage im Gebirge oder in der Niederung ab.

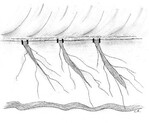

Die Hangbewässerung

Im Gebirge bietet sich zuallererst die Hangbewässerung an. Bei dieser Technik zweigt man das Wasser von einem Bach ab – ähnlich einem Mühlenkanal. In der Regel wird der vorhandene Mühlenkanal genutzt, um an vorher festgelegten Stellen das Wasser auf die darunter liegenden Wiesen abzuleiten. Von da aus rinnt das Wasser den Hang hinunter und fließt wieder in den Bachlauf ein. An langen Hangbereichen wird es in einer Art Entwässerungsgraben gesammelt, aus dem sich die weiter unten liegenden Wiesen speisen.

Die Rückenbewässerung

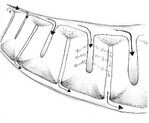

Der zweite Typus kommt in breiteren Bachtälern, sogenannten Kastentälern, vor. Dort wurden „Buckel- oder Schemelwiesen“ angelegt. In regelmäßigen Abständen von circa 5–10 m wurden Gräben ausgehoben und das Material seitlich aufgeschichtet. So entstanden die Rücken oder „Buckel“, im Querschnitt breit dreieckige Gebilde, die auf dem höchsten Punkt eine Rinne erhielten. Von dem Oberlauf des Baches zweigte man das Wasser ab und führte es in Gräben an die Rinnen der meist senkrecht dazu liegenden „Buckel“. Dort floss das Wasser in den Rinnen hinab beziehungsweise rieselte die „Buckel“ abwärts in die ausgehobenen Gräben. Das Wasser sammelte sich an den tiefen Stellen und floss wieder in den Bach zurück. Die Rücken hatten einen weiteren Vorteil für die Landwirtschaft: Der Grasschnitt auf den höheren Stellen konnte leichter trocknen.

Bewässerung der Rieselwiesen, Rieselbewässerung, Stauberieselung:

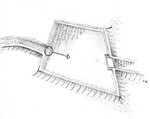

In der Niederung entwickelte sich die Wiesenbewässerung unter anderem aus der Regulierung der regelmäßigen Überflutungen von Tälern und Auen am Ende des Winters oder im Frühjahr mit der einsetzenden Schneeschmelze. Hieraus entstand die Idee, das Wasser geregelt in die Fläche zu führen und danach wieder abzuleiten. Da man in der Niederung meist nicht viel Gefälle für die Wiesenbewässerung nutzen konnte, kam die „Rieselbewässerung“ zum Einsatz. Hierfür wurde das Wasser an den vorhandenen Mühlen oder an speziellen Stauwehren angestaut und in Bewässerungsgräben geleitet. Die zu bewässernde Fläche muss dabei flussabwärts liegen. Das gestaute Wasser lässt sich maximal für 100 m zurück für die Bewässerung nutzen.

In Fließrichtung hingegen kann man mit dem Gefälle über mehrere hundert Meter Wiesengelände mit dem den Ertrag sichernden Wasser versorgen. In den Bewässerungsgräben wurde das Wasser von kleinen Staueinrichtungen, den „Wiesenschließen“, an denen man es ein zweites Mal anstaute, in die Wiesengewanne eingeleitet. Von kleinen Rinnen rieselte das Wasser etwa knöchelhoch über die gesamte Wiesenfläche bis zu einem Entwässerungsgraben. Sie wurden von den Wiesenbesitzer in der Winterszeit mit dem „Wiesenbeil“ ausgehoben. Das sich dort sammelnde Wasser floss zurück in den Bach. Lokal oder regional finden sich Abwandlungen dieser Art der Wiesenbewässerung. Zum Beispiel wurden abgegrenzte Bereiche einige Zentimeter eingedeicht, um dem Wasser mehr Zeit zum Einsickern in den Boden zu geben (Staubewässerung).

Funktionsweise am Beispiel der Wiesenbewässerung in der Gemeinde Offenbach/Queich

Die Offenbacher Gemarkung beherbergt zwei größere Wiesenareale: die Offenbacher Oberwiesen, die von der Grenze zu Landau bis an die westliche Ortsgrenze reichen; die Fläche beträgt circa 84 ha. Nordöstlich der Ortsrandstraße zur Neumühle hin liegen die Niederwiesen mit circa 148 ha. Die Oberwiesen verfügen über neun Bewässerungs- und fünf Entwässerungsgräben. In den Niederwiesen befinden sich sieben Bewässerungs- und acht Entwässerungsgräben, vier Gräben fungieren zunächst als Entwässerungsgräben, im weiteren Verlauf dienen sie der Bewässerung.

In den Bewässerungsgräben gibt es nach Pauling (1973) 90 „Stauschleusen“ bzw. „Wiesenschließen“, an denen man durch Einschieben von hölzernen Stautafeln das Wasser anstauen kann, um es dann über die Grabenschulter gleichmäßig in die Wiesen zu leiten. Mitarbeiter des Bauhofes pflegen die Gräben regelmäßig. Die Wiesenbewässerung hat die Gemeinde einem Wiesenwässerer, Herrn Dörr, übertragen. Die Gräben haben einen einheitlichen Zuschnitt: 100 bis 120 cm Breite, 60 bis 80 cm Höhe; die Wiesenschließen sind circa 100 cm breit und 80 cm hoch.

Entsprechend dem Bewässerungsplan für die Queichwiesen stehen der Gemeinde für die Oberwiesen je zwei Bewässerungstage für Heu (25. und 26. April) und Ohmet (11. und 12. Juli) zu. Die Niederwiesen dürfen nur 2 × 6 Tage bewässert werden (20.–22.04., 07.–09.05., 15.–17.07. und 30.07.–01.08.). Die Bewässerung beginnt um 18.00 Uhr des Vorabends und endet um 18.00 Uhr des angegebenen Tages (Pauling 1973).

Während man die Oberwiesen überwiegend ein bis zwei Mal mäht (bei keiner bis geringer Düngung), gibt es in den Niederwiesen sogenannte „Silagewiesen“, die von den Landwirten drei bis vier Mal gemäht und entsprechend häufiger gedüngt werden müssen, meist durch Ausbringung von Wirtschaftsdünger wie Gülle. Im Winter kann man Teile der Gemarkung durch Schafe abweiden lassen.

Bedeutung für den Naturschutz und klimaangepasste Landwirtschaft

Die fachlich korrekte Planung und Nutzung sind wichtig, um mögliche negative Auswirkungen der Wässerwiesen auf den Naturschutz zu vermeiden (Konold 2000). Bei falscher Anlage besteht etwa die Gefahr der Gewässereutrophierung und Wiesenintensivierung, der Gewässerausbegradigung oder von Barrieren im Gewässer durch Ausleitungsbauwerke.

Bei sorgfältiger Planung und Nutzung haben die Wässerwiesen allerdings viele positive Effekte für den Naturschutz. Durch die regelmäßige Wasserzufuhr haben sich oft artenreiche Lebensräume mit einer Vielzahl gefährdeter und geschützter Tiere und Pflanzen entwickelt. Vor allem feuchte und wechselfeuchte Wiesen profitieren von der Wiesenbewässerung. In der europäischen Gesetzgebung spricht man diese FFH-Lebensraumtypen als magere Flachland-Mähwiesen (EU-Code 6510) oder Berg-Mähwiesen (EU-Code 6520) an. Auch Brenndolden-Auenwiesen (EU-Code 6440), feuchte Hochstaudenfluren (EU-Code 6430), zum Beispiel entlang der Gräben oder Pfeifengraswiesen (EU-Code 6410) konnten sich in Wässerwiesen entwickeln. Dementsprechend kommen auch seltene Pflanzen vor, wie die Sibirische Schwertlilie, Kantenlauch, Röhriger und Haarstrang-Wasserfenchel.

In den Wiesen der Queichniederung kommen etliche Bodenbrüter vor, vor allem dort, wo die Heumahd etwas später stattfindet. Beispiele sind Schwarzkehlchen, Grau- und Goldammer oder Wiesenpieper. (Keller 2013). Die Wässerwiesen nützen vor allem auch den Weißstörchen (Dorner 2015, Hilsendegen 2023). Darüber hinaus beherbergen die Wässerwiesen weitere gefährdete und seltene Tiere, wie Schlammpeitzger, Großer Feuerfalter und Dunkler Ameisen-Bläuling, Grüne Flussjungfer und Helm-Azurjungfer (Keller 2013).

In den Zeiten der Wasserknappheit, verursacht durch die Effekte der Klimaerwärmung, kommt der Wiesenbewässerung eine weitere aktuelle Funktion zu: Wasser kann länger in der Fläche gehalten und Dürrezeiten können überbrückt werden. Bei Starkregenereignissen, die immer häufiger auftreten, kann das Wasser in die Wiesengräben geleitet und die Siedlungen entlastet werden.

Literatur

Dorner, I. (2015): Weißstorch Ciconia ciconia (Linnaeus, 1758). In: Dietzen, C., T. Dolich, T. Grunwald, P. Keller, A. Kunz, M. Niehuis, M. Schäf, M. Schmolz & M. Wagner (2015): Die Vogelwelt von Rheinland-Pfalz, Band 2 Entenvögel bis Storchenvögel (Anseriformes - Ciconiiformes). Schriftenreihe „Fauna und Flora in Rheinland-Pfalz“, Beiheft 47, GNOR-Eigenverlag. 620 S.

Hilsendegen, P. (2023): Weißstorch 2022 in Rheinland-Pfalz. Pollichia-Kurier Heft 1, 2023. S. 29–32.

Keller, P. (2013): Die Queichniederung – Porträt einer Landschaft: Europäisches Naturerbe, Lebendige Kulturlandschaft, Traditionelle Wiesenbewässerung, Schützenswerter Lebensraum. Schriftenreihe „Fauna und Flora in Rheinland-Pfalz“, Beiheft 45, GNOR-Eigenverlag. 336 S.Leibundgut, C. & I. Vonderstrass (2016a): Traditionelle Bewässerung – ein Kulturerbe Europas. Band 1: Grundlagen. Merkur Druck AG, Langenthal. 267 S.

Leibundgut, C. & I. Vonderstrass (2016b): Traditionelle Bewässerung – ein Kulturerbe Europas. Band 2: Regionale Dokumentation. Merkur Druck AG, Langenthal. 436 S.

Pauling, M. (1973): Wiesenbewässerung in der Pfalz unter besonderer Berücksichtigung de Wässerwiesen der Gemeinde Offenbach. – Schriftliche Hausarbeit, Universität Kaiserslautern, Kaiserslautern. 87 S.

Zu diesem Artikel liegen noch keine Kommentare vor.

Artikel kommentierenSchreiben Sie den ersten Kommentar.