Die BfN-Arbeitshilfe zur „arten- und gebietsschutzrechtlichen Prüfung bei Freileitungsvorhaben“

Abstracts

Die BfN-Arbeitshilfe „Arten- und gebietsschutzrechtliche Prüfung bei Freileitungsvorhaben“ (Bernotat et al. 2018) wurde in einem langjährigen Entwicklungs- und Abstimmungsprozess erarbeitet und validiert. Sie stellt nach wie vor den einzigen übergeordneten Bewertungsrahmen und Fachstandard zur Bewertung des Kollisionsrisikos an Freileitungen dar.

In einem Aufsatz von Jödicke et al. (2021) werden nun verschiedene Kritikpunkte dargelegt und unter anderem eine stärkere verbal-argumentative Berücksichtigung des jeweiligen Einzelfalls gefordert.

Im vorliegenden Artikel wird in Form einer differenzierten Erwiderung dargelegt, warum die angeführten Kritikpunkte überwiegend auf nicht oder nur partiell zutreffenden Einschätzungen der Herleitung, der inhaltlichen Ausgestaltung und der Anwendung der Arbeitshilfe oder auf Missverständnissen beruhen.

BfN guidelines for the “assessment of overhead powerline projects according to species and habitat protection laws” – response to criticism by Jödicke et al. (2021)

Guidelines from the German Federal Agency for Nature Conservation on „The assessment of overhead powerline projects according to species and habitat protection laws“ (Bernotat et al. 2018) (BfN-guideline) was developed, adjusted, and validated in a long-term coordination process. It is still the superordinate evaluation framework/methodological standard for assessing the significance of the collision risk for birds with overhead powerlines.

In an article by Jödicke et al. (2021), various points of criticism are formulated; among others, they state that an impact assessment mostly based on argumentative descriptions is required for each individual case.

Here, we clarify in a differentiated response why the mentioned criticisms are based mostly, or partially, on false assumptions on the derivation of the method and the content and application of the guidelines, or are based on misunderstandings.

- Veröffentlicht am

1 Einleitung

Die Bewertung der bau-, anlage- und betriebsbedingten Mortalität von Tieren spielt in naturschutzfachlichen Planungen und Prüfungen von Eingriffen eine entscheidende Rolle. Aufgrund der Anforderungen des europäischen Arten- und Gebietsschutzes gewinnen auch bewertungsmethodische Fragen zunehmend an Gewicht.

Insbesondere das in § 44 Abs. 1 Nr. 1 des Bundesnaturschutzgesetzes (BNatSchG) verankerte artenschutzrechtliche Tötungsverbot und das in § 44 Abs. 5 S. 2 Nr. 1 BNatSchG aufgenommene Signifikanzkriterium entfalten für Freileitungsvorhaben eine große Relevanz. Dies ergibt sich unter anderem daraus, dass dabei grundsätzlich ein individuenbezogener Prüfmaßstab anzulegen ist und der Artenschutz sich auf alle in Deutschland heimischen Brut- und Gastvogelarten erstreckt.

2 Einordnung der BfN-Arbeitshilfe

Die sogenannte MGI-Methodik zu „Übergeordneten Kriterien zur Bewertung der Mortalität von wildlebenden Tieren im Rahmen von Projekten und Eingriffen“ nach Bernotat & Dierschke (2016) wurde in einem mehr als zehnjährigen Erarbeitungs- und Abstimmungsprozess entwickelt, validiert und fortgeschrieben.

Die MGI-Methodik bezieht sich auf verschiedene Anwendungskontexte im Rahmen von naturschutzfachlichen Prüfungen zu Infrastrukturvorhaben, insbesondere aber auf die Operationalisierung des Signifikanzkriteriums der Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichts (BVerwG) zum artenschutzrechtlichen Tötungsverbot sowie die Bewertung der Erheblichkeit im Rahmen des europäischen Gebietsschutzes. Sie berücksichtigt die konkretisierenden Hinweise, welche die Rechtsprechung dazu gegeben hat (hierzu ausführlich Bernotat 2018).

Bei der BfN-Methodik zum Mortalitäts-Gefährdungs-Index (MGI) handelt es sich somit um eine in Fachkreisen breit abgestimmte vorhabentyp- und artengruppenübergreifende Arbeitshilfe des Bundesamtes für Naturschutz für die Planungspraxis. An den jeweiligen Einstufungen der Arten hinsichtlich ihrer allgemeinen und ihrer vorhabentypspezifischen Mortalitätsgefährdung haben modulübergreifend über 50 Expertinnen und Experten mitgewirkt. Die jeweiligen Zwischenstände und Module wurden zwischen 2008 und 2020 auf fünf mehrtägigen Expertenworkshops intensiv erörtert sowie zusätzlich in zehn Fachgremien und auf mehr als zwölf Fachtagungen vorgestellt und diskutiert. Die jeweiligen Stände der MGI-Methodik wurden in diesem Zeitraum in 16 Fachbeiträgen veröffentlicht und so der Fachöffentlichkeit regelmäßig zugänglich gemacht.

Der Methodenansatz liegt in regelmäßig aktualisierter Fassung vor. Er wird bereits in zahlreichen Veröffentlichungen zitiert, empfohlen und in der Praxis bei unterschiedlichen Vorhabentypen und Prüfbereichen erfolgreich angewandt.

In der amtlichen Begründung der jüngsten BNatSchG-Novelle wird zur neu eingefügten Vorschrift des § 44 Abs. 5 S. 2 Nr. 1 ausgeführt (BT-Drucksache 18/11939: 17): „Die erarbeiteten Konzepte zur Bewertung der Mortalität wildlebender Tiere sowie für die Vermeidbarkeit von Beeinträchtigungen sollten praxisbezogen weiterentwickelt werden.“ Mit der neuen BfN-Arbeitshilfe zum Arten- und Gebietsschutz bei Freileitungsvorhaben ist das Bundesamt für Naturschutz dem Willen des Gesetzgebers zur „praxisbezogenen Weiterentwicklung“ nachgekommen. Zum langjährigen Entwicklungs-, Abstimmungs- und Validierungsprozess und der zunehmenden Anerkennung in Wissenschaft, Praxis und Rechtsprechung wird auf eine Zusammenstellung im Zuge des Wissenschaftsdialogs 2019 der Bundesnetzagentur verwiesen (Bernotat 2020).

Inzwischen wurde die MGI-Methodik nach Bernotat & Dierschke (2016) von der Rechtsprechung des BVerwG aufgegriffen. In seinem Beschluss vom 08.03.2018 zur B 474n Ortsumgehung Datteln (Az. 9 B 25.17, juris, Rn. 28) äußert sich das Gericht nicht nur wohlwollend zur MGI-Methodik im Hinblick auf die Operationalisierung des artenschutzrechtlichen Signifikanzansatzes, sondern erkennt auch den bereits in der Begründung zur Novelle des Bundesnaturschutzgesetzes hergestellten Bezug des Gesetzgebers zur MGI-Methodik an.

Im Hinblick auf Freileitungsvorhaben (Abb. 1) wurden wesentliche Aspekte des Mortalitäts-Gefährdungs-Index in den FNN-Hinweisen zu Vogelschutzmarkierungen an Hoch- und Höchstspannungsfreileitungen berücksichtigt (Forum Netztechnik/Netzbetrieb im VDE - FNN 2014).

Die MGI-Methodik wird zudem konsequent und erfolgreich durch das Bundesamt für Naturschutz im Rahmen seiner Stellungnahmen als Träger öffentlicher Belange bei länderübergreifenden Freileitungsvorhaben angewandt. Eine konsequente Anwendung der Methode ermöglicht es, die unterschiedlichsten räumlichen Fallkonstellationen im Hinblick auf die Frage eines signifikant erhöhten Tötungsrisikos nach einem einheitlichen Bewertungsrahmen zu beantworten. Die Bundesnetzagentur (BNetzA) empfiehlt daher regelmäßig ihre Berücksichtigung bei der Festlegung des Untersuchungsrahmens zur Bundesfachplanung (zum Beispiel 14.06.2017, Az. 6.07.00.02/19-2-1/10.0).

Die BfN-Arbeitshilfe konkretisiert die methodischen Anforderungen der MGI-Methodik in differenzierterer Form für den Kontext von Freileitungsvorhaben und stellt somit einen ebenenübergreifenden Bewertungsrahmen für die Bewertung insbesondere der Mortalität durch Leitungskollision innerhalb des europäischen Arten- und Gebietsschutzes dar.

Die Bedeutung von Standards hat zuletzt auch durch die Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts eine erhebliche Bedeutungssteigerung erfahren. In einem Beschluss vom 23.10.2018 (Az. 1 BvR 2523/13, BVerfGE 149, 407-421) stellt das Bundesverfassungsgericht fest, dass „[…] der Gesetzgeber Verwaltung und Gerichten nicht ohne weitere Maßgaben auf Dauer Entscheidungen in einem fachwissenschaftlichen ‚Erkenntnisvakuum‘ übertragen [darf], sondern […] jedenfalls auf längere Sicht für eine zumindest untergesetzliche Maßstabsbildung sorgen [muss]“. Das Bundesverfassungsgericht kritisiert in diesem Zusammenhang auch den weitreichenden Einfluss von „privatem Fachwissen“ durch Begutachtende bei Zulassungsentscheidungen und schlägt stattdessen zumindest die Festlegung einheitlicher Maßstäbe und Methoden durch „fachkundige Gremien“ vor.

Eine Verwendung der MGI-Methodik bei Freileitungsvorhaben unter anderem hinsichtlich der Einstufung der artspezifischen Mortalitätsgefährdung und der Konfliktintensitäten von Leitungskategorien im konstellationsspezifischen Risiko erfolgte jüngst auch durch das Sächsische Oberverwaltungsgericht (Urteil vom 08.09.2020, Az. 4 C 18/17, juris, Rn. 132 ff.). Darin wurden zudem neben den BfN-Fachkonventionen von Lambrecht & Trautner (2007) auch die neuen BfN-Fachkonventionsvorschläge zur artspezifischen Wirksamkeit von Vogelschutzmarkern von Liesenjohann et al. (2019) gerichtlich anerkannt.

Von Jödicke et al. (2021) wird dagegen die Einordnung der BfN-Arbeitshilfe als Fachstandard beziehungsweise Fachkonvention infrage gestellt und im Ergebnis unter anderem eine stärkere individuell fachgutachterliche verbal-argumentative Bewertung des jeweiligen Einzelfalls gefordert. Auch wenn von den Verfassenden das „unter Berücksichtigung von Fachexperten in einzelnen Arbeitsschritten entwickelte Klassifizierungssystem für die Einstufung zusätzlicher vorhabentypspezifischer Mortalitätsgefährdung auf Artniveau grundsätzlich begrüßt“ wird, äußern sie zu einigen speziellen methodischen Aspekten Kritik.

Der vorliegende Artikel soll in Form einer differenzierten Erwiderung darlegen, warum die angeführten Kritikpunkte ganz überwiegend auf nicht oder nur partiell zutreffenden Einschätzungen der Herleitung, der inhaltlichen Ausgestaltung und der Anwendung der BfN-Arbeitshilfe oder auf Missverständnissen beruhen.

3 Kritik an den in der Methodik entwickelten und verknüpften Matrices

Die MGI-Methodik wird irrtümlich als ein „rein Matrix-basiertes Bewertungsverfahren“ verstanden und es wird unter anderem verkannt, dass hinter den klassifizierenden Einstufungen in den Matrizes immer komplexe biologische und ökologische Sachverhalte stehen, die unter Berücksichtigung des rechtlichen Rahmens des europäischen Arten- und Gebietsschutzes transparent klassifiziert wurden. Es ist zudem ein generell etabliertes planungsmethodisches Vorgehen, ökologische Sachverhalte und Bewertungsaspekte durch klassifizierende Einstufungen und matrix-bezogene Verknüpfungen nachvollziehbar zu aggregieren und zu operationalisieren.

Dies gilt insbesondere für artbezogene Einstufungen, wie sie im Mortalitäts-Gefährdungs-Index (MGI) für alle in Deutschland heimischen Brut- und Gastvogelarten vorgenommen wurden. Hinter den Einstufungen stehen eine Vielzahl herangezogener Kriterien (Abb. 2), aber die Endeinstufungen werden nicht verbal, sondern über ein transparentes und einheitliches parameterbasiertes Bewertungssystem abgebildet.

Die von Jödicke et al. (2021) geforderte rein verbal-argumentative Texterläuterung komplexer Bewertungssachverhalte erscheint dagegen im Hinblick auf die Transparenz und Nachvollziehbarkeit nicht mehr zeitgemäß, da sie unvermeidlich zu subjektiven, je nach gutachtender Person unterschiedlichen Einstufungen führt. Es ist gerade nicht nachvollziehbar, wenn eine Art in einem Fall als grundsätzlich kollisionsgefährdet eingestuft wird und im anderen nicht oder wenn für eine Art in einem Fall die Wirksamkeit von Vogelschutzmarkern anerkannt und im anderen Fall bestritten wird.

Darüber hinaus wird verkannt, dass auch innerhalb der MGI-Methodik an verschiedenen Stellen – nämlich bei der Ableitung des konstellationsspezifischen Risikos (KSR) (siehe unten) – Raum für differenzierende Ausführungen bei der Einordnung des konkreten Einzelfalls in den übergeordneten Bewertungsrahmen besteht. Die Beschreibung der Methodik als „rein matrix-basiertes Bewertungsverfahren“ greift daher zu kurz.

4 Rechtliche Einordnung der MGI-Methodik beim Artenschutz

Die in der Rechtsprechung insbesondere des BVerwG entwickelten Kriterien und Maßstäbe zur Bewertung der Signifikanz von Tötungsrisiken sind in der MGI-Methodik vollumfänglich enthalten und abgebildet und darüber hinaus in einen praktikablen methodischen Gesamtrahmen integriert. Dies umfasst zum Beispiel die Berücksichtigung des allgemeinen Lebensrisikos einer Art, artspezifischer Verhaltensweisen und damit verbundener Kollisionsrisiken, weitere Kriterien im Zusammenhang mit der Biologie der Arten, ihre Aktionsräume und Abstände zum Vorhaben, die regelmäßige Frequentierung von Habitaten sowie die Wirksamkeit vorgesehener Vermeidungs- bzw. Schutzmaßnahmen (vgl. z. B. BVerwG, Beschluss vom 8.3.2018, Az. 9 B 25.17, juris, Rn. 11 oder BVerwG, Urteil vom 27.11.2018, Az. 9 A 8.17, juris, Rn. 98 ff.).

Jödicke et al. (2021) kritisieren, dass im Rahmen der artenschutzrechtlichen Signifikanzbewertung bei der artbezogenen Differenzierung neben vielen anderen autökologischen Parametern auch die Häufigkeit und der Erhaltungszustand der Arten berücksichtigt werden.

Bei der Prüfung des signifikant erhöhten Tötungsrisikos im Artenschutz geht es jedoch unter anderem darum, wie bedeutsam Individuenverluste sind. Hierbei spielt eine wichtige Rolle, ob und falls ja, wie schnell Individuenverluste auf natürliche Weise ersetzt werden können. Dafür sind neben den populationsbiologischen Parametern insbesondere auch die Häufigkeit und allgemeine Gefährdung beziehungsweise der Erhaltungszustand der Arten von Bedeutung. Weit verbreitete, ungefährdete Arten in einem günstigen Erhaltungszustand können Individuenverluste schneller wieder auf natürliche Weise ausgleichen als seltene, gefährdete Arten, die sich in einem ungünstigen Erhaltungszustand befinden. Insofern sind diese Kriterien auch gleichzeitig Indikatoren für die Empfindlichkeit und Resilienz von Arten und somit auch für die Bewertung der Signifikanz des Tötungsrisikos bei Individuenverlusten relevant.

Insofern verkennen Jödicke et al. (2021), dass – insbesondere bei den artenschutzrechtlich formal alle gleichermaßen geschützten Vogelarten – eine Unterscheidung zwischen sehr häufigen, ubiquitären Arten einerseits und seltenen, gefährdeten Arten andererseits zwingend geboten ist, um eine vernünftige und verhältnismäßige Operationalisierung des individuenbezogenen artenschutzrechtlichen Tötungsverbots zu erreichen. Eine Berücksichtigung von regelmäßig an Freileitungen kollidierenden häufigen Arten wie Stockenten, Ringeltauben oder Staren in gleichem Maße und Gewicht wie seltene kollisionsgefährdete Arten wie Großtrappe, Kranich oder Weißstorch, ist unter artenschutzrechtlichen Aspekten nicht angemessen oder sinnvoll (für differenzierte Ausführungen hierzu in rechtlicher Hinsicht siehe Bernotat 2018).

Diese individuenbezogene Prüfung unter artspezifischer Differenzierung wurde bereits durch das BVerwG – unter anderem mit Bezug auf Bernotat & Dierschke (2016) – bestätigt (BVerwG, Beschluss vom 8.3.2018 zur B 474n OU Datteln, Az. 9 B 25.17, juris, Rn. 28 oder BVerwG, Urteil vom 27.11.2018, Az. 9 A 8.17, juris, Rn. 100).

Dies verdeutlicht, dass die Kritik von Jödicke et al. (2021) hier auf einer unzutreffenden Auslegung des artenschutzrechtlichen Tötungsverbots beruht.

5 Rechtliche Einordnung der MGI-Methodik beim europäischen Gebietsschutz

Grundsätzlich ist zunächst richtigzustellen, dass Artenschutz und Gebietsschutz getrennte Rechtskreise mit eigenständigen Prüfmaßstäben darstellen. Darauf wird sowohl in der BfN-Arbeitshilfe an verschiedenen Stellen explizit hingewiesen (etwa Bernotat et al. 2018: 27 ff.) als auch im Fachartikel zur Einordnung und Anwendung der MGI-Methodik beim europäischen Arten- und Gebietsschutz (Bernotat 2018).

Im Rahmen des europäischen Gebietsschutzes nach §§ 33, 34 BNatSchG gilt es zu klären, ob Projekte geeignet sind, die nach den Erhaltungszielen geschützten Arten eines Natura-2000-Gebiets einzeln oder im Zusammenwirken mit anderen Projekten oder Plänen erheblich zu beeinträchtigen. Der Bewertungsmaßstab ist dabei nicht individuenbezogen, sondern bezieht sich auf die Bestände der nach den Erhaltungszielen im Gebiet geschützten Arten. Entscheidendes Beurteilungskriterium ist die „Stabilität“ der Gebietsbestände, welche die Fähigkeit umschreibt, nach einer etwaigen Störung wieder zum ursprünglichen Gleichgewicht zurückzukehren (so BVerwG, Urteil vom 17.1.2007, Az. 9 A 20.05, juris, Rn. 43 f. und BVerwG, Urteil vom 12.3.2008, Az. 9 A 3.06, juris, Rn. 132.). Dafür sind die zahlreichen in den vorhabentypspezifischen Mortalitäts-Gefährdungs-Index (vMGI) integrierten populationsbiologischen und naturschutzfachlichen Parameter vollumfänglich geeignet.

Arten mit einer geringen vorhabentypspezifischen Mortalitätsgefährdung können Individuenverluste in einem Gebiet schneller wieder auf natürliche Weise ausgleichen als Arten mit einer hohen Mortalitätsgefährdung. Die Erheblichkeitsschwelle liegt daher für erstgenannte Arten tendenziell höher als für letztgenannte. Die MGI-Methodik ist daher auch geeignet, projektbedingte Mortalitätsrisiken von in Natura-2000-Gebieten geschützten Arten im Rahmen einer FFH-Verträglichkeitsprüfung (FFH-VP) transparent und nachvollziehbar zu bewerten.

Im Rahmen einer solchen FFH-VP nach § 34 BNatSchG sind jedoch zu allen nach den Erhaltungszielen des Gebiets geschützten Arten Bewertungen vorzunehmen und Projekte zudem auch im Zusammenwirken mit anderen Projekten oder Plänen zu prüfen. Eine Besonderheit der MGI-Methodik ist, dass sie auch die rechtlich gebotene Einbeziehung von Kumulation und Vorbelastung ermöglicht. Zum einen bestehen im Zusammenhang mit dem konstellationsspezifischen Risiko verschiedene Möglichkeiten, kumulative Mortalität – auch im Hinblick auf die Kollisionsrisiken an verschiedenen Vorhabentypen (zum Beispiel von Freileitungen und Windenergieanlagen) – methodisch zu berücksichtigen und nachvollziehbar abzubilden, aber auch Vorbelastungs- oder Bündelungskonstellationen adäquat zu berücksichtigen.

Das Bundesamt für Naturschutz empfiehlt zudem, zu allen in den Erhaltungszielen genannten Vogelarten in der FFH-VP eine Aussage zu treffen. Es wird aber – in Übereinstimmung mit verschiedenen Ansätzen der Länder im Kontext von Leitfäden zu Windenergieanlagen – davon ausgegangen, dass es in der Regel nur bei den freileitungssensiblen und besonders kollisionsgefährdeten Arten zu erheblichen Beeinträchtigungen kommen kann.

Jödicke et al. (2021) führen am Beispiel desWeißstorchs in Thüringen aus, dass bei der Bewertung der Kollisionsgefährdung im Rahmen des Arten- und Gebietsschutzes eine bundeslandbezogene Relativierung erfolgen sollte.

Da der Mortalitäts-Gefährdungs-Index eine Beurteilungsgrundlage auf Artniveau (und somit auf Typ-Ebene) darstellt, ist hierfür die Berücksichtigung von nach einheitlichen Maßstäben erarbeiteten und flächendeckend vorliegenden nationalen Daten am zielführendsten. Die Regionalisierung oder Einzelfallbetrachtung sind dagegen in einem späteren Schritt bei der Ableitung des konstellationsspezifischen Risikos in zahlreichen Parametern vorgesehen. Zudem ist auch zu berücksichtigen, dass die Haupteinsatzgebiete der BfN-Arbeitshilfe die grenzüberschreitenden und länderübergreifenden Bundesfachplanungsvorhaben des Netzausbaus sind. Hier ist es bei der Anwendung im Rahmen europäischer Prüfnormen nicht nachvollziehbar, warum die Kollisionsgefährdung einer Art oder die Signifikanz von Individuenverlusten bei identischen Konstellationen plötzlich an der Landesgrenze zu abweichenden Ergebnissen führen sollte, nur weil sich einzelne Einstufungen in den Bundesländern unterscheiden.

Dies würde dem wachsenden Bedürfnis nach einheitlichen und transparenten Planungs- und Bewertungsgrundlagen in Praxis und Öffentlichkeit, bei den Gerichten sowie in der Politik eher widersprechen. Unabhängig davon war es Ziel und Aufgabe der BfN-Arbeitshilfe, eine bundesweit einheitliche Methodik der Kollisionsbewertung beim europäischen Arten- und Gebietsschutz zu ermöglichen.

An einem weiteren Fallbeispiel zum Gebietsschutz wird von Jödicke et al. (2021) vorgeschlagen, den schlechten Erhaltungszustand desZwergtauchers in einem Vogelschutzgebiet dahingehend zu werten, dass ihm damit eine höhere Empfindlichkeit gegenüber kollisionsbedingten Tötungsrisiken innewohne und die Erheblichkeitsschwelle schneller überschritten würde.

Eine solche Einzelfallbetrachtung ist unserer Einschätzung nach grundsätzlich möglich. Allerdings ist darauf hinzuweisen, dass eine Berücksichtigung des lokalen Erhaltungszustands in dieser Art und Weise nur bedingt zielführend ist, da in der Praxis ein ungünstiger Erhaltungszustand einer Art bewertungsmethodisch sowohl wertmindernd als auch empfindlichkeitserhöhend gewertet werden kann. Auch könnten damit paradoxerweise Freileitungen in den größten Vogelbeständen und Kernpopulationen im günstigen Erhaltungszustand als weniger konfliktträchtig eingestuft werden als solche in Gebieten mit vereinzelten Randvorkommen in ungünstigem Erhaltungszustand.

Daher haben wir uns in der BfN-Arbeitshilfe – wie bereits in den vom BVerwG allgemein anerkannten Fachkonventionen von Lambrecht & Trautner (2007) – explizit dagegen entschiedenen, den Erhaltungszustand des Gebiets in dieser Form zu berücksichtigen. Er fließt dagegen sachgerecht über die Bestandsbewertung bei der Ableitung des konstellationsspezifischen Risikos in die Bewertung mit ein.

Im Ergebnis lässt sich festhalten, dass die MGI-Methodik die verschiedenen bisher in der Rechtsprechung entwickelten Beurteilungsmaßstäbe des Natura-2000-Gebietsschutzes aufgreift und für die Planungspraxis einen einheitlichen und übergreifenden Bewertungsrahmen bietet. Sie umfasst mit den verschiedenen art-, vorhaben-, raum- und konstellationsbezogenen Parametern des konstellationsspezifischen Risikos die notwendige einzelfallbezogene Konkretisierung, die im Rahmen einer FFH-VP geboten ist. Daher eröffnet sie die Möglichkeit, für gutachterliche oder behördliche Bewertungen der Erheblichkeit einen abgestimmten, übergeordneten bewertungsmethodischen Rahmen heranzuziehen. Hierbei sind einzelfallspezifische Konkretisierungen aufgrund von fachgutachterlichen Bewertungen innerhalb der MGI-Methodik möglich und erwünscht.

6 Diskussion zum vorhabentypspezifischen Tötungsrisiko von Arten

Es wird kritisiert, dass die Einstufung des vorhabentypspezifischen Tötungsrisikos von Arten zum Teil „grob“ und zu „unspezifisch“ sei und keine Unterscheidung der Totfundzahlen von Brut- und Rastvögeln erfolge.

Dem kann nur widersprochen werden. Die artspezifischen Einstufungen des Kollisionsrisikos sind in differenzierter Weise basierend auf dem vorhandenen Wissen unter Berücksichtigung der relevanten artspezifischen Parameter zur Biologie, Ökologie und zum Verhalten einer Art, der veröffentlichten Experteneinschätzungen sowie einer europäischen und in ihrer Dimension vermutlich einmaligen Zusammenstellung nachgewiesener Totfunde erfolgt.

Eingeflossen sind unter anderem die artspezifische Mobilität und Aktivität, Flugverhalten, Flug- und Manövrierfähigkeiten sowie Flughöhe, Fortbewegungsgeschwindigkeit, Aktionsraumgröße, spezielle Verhaltensweisen bei Balz, Revierverteidigung, Jagd oder auf dem Zug, das räumliche Sehvermögen (insbesondere hinsichtlich der Geradeaussicht), regelmäßiges Agieren in Schwärmen, risikoerhöhende Attraktionswirkungen der Anlagen oder im umgekehrten Fall Störreize, die zu Meidereaktionen führen.

Bei der Interpretation der für die verschiedenen Vorhabentypen ermittelten Totfundstatistiken wurden die Totfundzahlen unter anderem auch vor dem Hintergrund der Häufigkeit der Art als Brut- und Rastvogel und sofern möglich unter Berücksichtigung der Fund- und Meldewahrscheinlichkeiten interpretiert und in Fußnoten und Kommentarspalten der tabellarischen Anhänge dokumentiert.

Dabei wurde für alle Brut- und Gastvogelarten eine fünfstufige Einteilung des vorhabentypspezifischen Tötungsrisikos vorgenommen. Diese artspezifischen Einstufungen des Kollisionsrisikos wurden darüber hinaus mit verschiedenen ornithologischen Fachleuten abgestimmt.

Jödicke et al. (2021) stellen nun die Einstufungen einzelner Arten in Frage.

BeimKranich wird postuliert, die Art sei vor allem als Gastvogel kollisionsgefährdet, unter anderem, da von den 255 Totfunden nur 16 % der Anflugopfer während der Brutzeit und 71 % während der Zug- und Rastzeit aufgetreten seien.

Dabei wird offenbar verkannt, dass der Kranich zur Zug- und Rastzeit in um ein Vielfaches größeren Beständen in Deutschland vorkommt. Während der Brutbestand auf circa 10.000 Paare (und somit circa 20.000 Tiere) geschätzt wird, kommen im Herbst auf dem Zug bis zu 310.000 Kraniche in Deutschland vor (Gerlach et al. 2019). Das Verhältnis der Totfunde zur Brutzeit (42) und zur Zugzeit (180) ist mit 1:4,3 deutlich enger als das Verhältnis der jeweils anwesenden Individuen (1:15,5), sodass diese Zahlen eher eine höhere Kollisionshäufigkeit zur Brut- gegenüber der Zugzeit andeuten. Bei einer genaueren Analyse wäre zudem insbesondere die unterschiedlich lange Aufenthaltsdauer der betreffenden Individuen zu berücksichtigen.

Da es sich zudem immer um dieselbe Art (mit ihrer Flügelspannweite, Manövrierfähigkeit, ihrem Sehvermögen und ihrem generellen Verhalten) handelt und es ganzjährig nachweislich Kollisionen gibt, ist die angedachte Unterscheidung weder erforderlich noch gerechtfertigt. Der Kranich gehört mit 255 nachgewiesenen Totfunden in Deutschland zu den zehn Arten mit den höchsten absoluten Verlustzahlen, sodass eine Relativierung des Kollisionsrisikos zur Brutzeit nicht nachvollziehbar ist.

Im Übrigen beinhaltet auch die MGI-Methodik eine (deutlich zielführendere) Unterscheidung von Gastvogelbeständen und Brutvogelbeständen dahingehend, dass in das konstellationsspezifische Risiko des Kranichs Brutvögel in der Regel als einzelnes Brutpaar (mit Risikostufe eins) eingehen, wohingegen die großen Kranich-Rastbestände oder Schlafplätze je nach Größe mit Risikostufe zwei oder drei berücksichtigt werden.

Als weiteren Punkt führen Jödicke et al. (2021) an, dass beim Kranich angeblich niedrige Leitungen per se gefährlicher seien als höhere. Auch dies wird schlicht damit begründet, dass die meisten festgestellten Opfer nicht an 380-kV-Leitungen, sondern an Mittelspannungs- sowie 110-kV- und 220-kV-Leitungen festgestellt wurden.

Auch diese Argumentation lässt sich leicht dadurch entkräften, dass das 380-kV-Netz als Teil des Höchstspannungsnetzes im Vergleich zu den anderen Spannungsebenen nur einen Bruchteil der Streckenlänge einnimmt (DENA 2021). Daraus dann über absolute und eher zufällig ermittelte Totfundzahlen Aussagen zum Kollisionsrisiko auf Typebene ableiten zu wollen, erstaunt. 41 Totfunde wurden an den niedrigeren 110-kV-Leitungen mit circa 81.000 km Länge in Deutschland (DENA 2021) ermittelt, an Höchstspannungsleitungen mit circa 37.000 km Länge in Deutschland (DENA 2021), die nur etwa zu zwei Dritteln hohe 380-kV-Leitungen sind, jedoch 22 Totfunde. Daraus ließe sich dem fragwürdigen Ansatz folgend nur das gegenteilige Ergebnis ableiten, dass nämlich an 380kV-Leitungen auf die Länge bezogen mehr Totfunde anfallen.

Jödicke et al. (2021) stellen auch das hohe Kollisionsrisiko desSchwarzstorchs infrage. Aus punktuellen Daten zu einer hohen Gefährdung durch Auffliegen unter einer Mittelspannungsleitung wird abgeleitet, dass die Art nur an Mittelspannungsleitungen – nicht aber an Höchstspannungsleitungen – einem Kollisionsrisiko unterläge.

Dazu ist zunächst darauf hinzuweisen, dass die 33 in Deutschland festgestellten Totfunde im Verhältnis zur Seltenheit der Art im Artenvergleich als sehr hohe Verlustzahlen zu werten sind. Zudem handelt es sich beim Schwarzstorch um einen Großvogel mit großer Flügelspannweite (Abb. 3) und relativ schlechter Manövrierfähigkeit, der somit vergleichbare Risikoparameter aufweist, wie die sehr kollisionsgefährdeten Arten Weißstorch (236), Graureiher (158) oder Kranich (284) mit entsprechend hohen Totfundzahlen.

Des Weiteren ist darauf hinzuweisen, dass das fiktive Beispiel sehr konstruiert ist, da der Neubau einer Mittelspannungsleitung heute in der Regel nur als Erdkabel genehmigungsfähig wäre, insbesondere im zentralen Aktionsraum eines Schwarzstorchpaares.

Übereinstimmung mit Jödicke et al. (2021) besteht jedoch darin, dass es auch Fälle gibt, in denen eine Überspannung essenzieller Nahrungshabitate – beispielsweise in einem Bachtal – durch eine Mittelspannungsleitung als signifikant erhöhtes Kollisionsrisiko zu werten wäre. Dafür ist weder ein Hochstufen der Konfliktintensität von Mittelspannungsleitungen noch das generelle Abstufen von Höchstspannungsleitungen notwendig, sondern lediglich eine sachgerechte Bewertung des konstellationsspezifischen Risikos im konkreten Einzelfall. Dabei kann zum Beispiel das essenzielle Nahrungshabitat „Bachtal“ im Zuge einer Habitat-Potenzial-Analyse oder einer Raum-Nutzungs-Analyse höher gewertet werden, als dies durch die Berücksichtigung des zentralen Aktionsraums der Art erfolgt (Bernotat et al. 2019). Die Überspannung des essenziellen Teilhabitats kann zudem – wie auch an mehreren Stellen in der MGI-Methodik dargelegt – risikoverschärfend berücksichtigt werden.

Dem Schwarzstorch als Art dagegen die Kollisionsgefährdung an Hoch- und Höchstspannungsleitungen gänzlich abzusprechen ist angesichts der Totfundzahlen und der raumgreifenden Flüge in die Nahrungshabitate nicht nachvollziehbar. Wir halten daher auch im Hinblick auf die europarechtlichen Maßstäbe des Arten- und Gebietsschutzes an der Einstufung als Art mit hoher Mortalitätsgefährdung durch Freileitungskollision fest.

Im Übrigen wird darauf hingewiesen, dass die abweichende fachgutachterliche Einschätzung von Jödicke et al. (2021) auch vor dem Hintergrund der Einstufung des Schwarzstorchs im Leitfaden der Europäischen Kommission (2018: 152) fachlich und rechtlich angreifbar wäre, da die Art dort hinsichtlich Leitungskollisionen in die höchste Gefährdungskategorie jener Arten eingestuft wurde, für die „Unfälle erheblich zur Mortalität beitragen und die Art bis hin zum Risiko des Verschwindens auf regionaler Ebene oder darüber hinaus gefährden“.

BeimFlussregenpfeifer wird von Jödicke et al. (2021) richtigerweise festgestellt, dass es für diese Art kaum belegte Totfundzahlen gibt. Aus diesem Grund wäre bei einer ausschließlichen Betrachtung der Totfundzahlen durchaus auch eine andere Bewertung möglich gewesen. Das Kollisionsrisiko bei vielen eher seltenen oder aufgrund ihrer geringen Größe im Rahmen von Totfundsuchen eher unterrepräsentierten Limikolenarten wurde allerdings nicht nur anhand der Totfunde, sondern basierend auf einem multikriteriellen Ansatz eingestuft, wobei bei schlechter Datenlage auch Analogieschlüsse zu taxonomisch ähnlichen Arten vorgenommen wurden. Dabei kann man auch die Totfundzahlen der in Größe und Verhalten sehr ähnlichen Arten See- (6) und Sandregenpfeifer (19) einbeziehen, die im Verhältnis zur Seltenheit der Arten durchaus bemerkenswert sind. Hierbei dienten zudem auch die Leitfäden von Prinsen et al. (2011) als Orientierung, die für die Gruppe der Limikolen generell von einem hohen bis sehr hohen Gefährdungsgrad durch Leitungsanflug ausgehen. Hinsichtlich der angesprochenen Einschätzung des Kollisionsrisikos in Bezug auf Straßen ist darauf hinzuweisen, dass hier eine völlig andere Gefährdungssituation betrachtet werden muss. Bei der Straße sind bodennahe Flugbewegungen und gegebenenfalls auch Anlockeffekte relevant, wohingegen bei Freileitungen vor allem Flugbewegungen im Luftraum zu betrachten sind. Flussregenpfeifer unternehmen zur Brutzeit nicht nur Balzflüge im Luftraum des Brutgebietes, sondern auch weit reichende Nahrungsflüge (Glutz von Blotzheim et al. 1975, Hölzinger & Boschert 2001). Die Einschätzung der ermittelten Totfunde muss zudem die in einem Vorhabenkontext insgesamt ermittelten Totfundzahlen berücksichtigen (Bernotat & Dierschke 2016: Anhang 22) und kann nicht einfach pauschal miteinander verglichen werden. Die unterschiedliche vorhabentypbezogene Einschätzung zeigt somit, welche differenzierte Betrachtung in der übergreifenden MGI-Methodik vorgenommen wurde, und ist daher eher als Stärke der Methodik anzusehen. Insgesamt scheint die Bewertung des Kollisionsrisikos somit gerechtfertigt, zumal der Flussregenpfeifer als Art der vMGI-Klasse C ohnehin primär im Zusammenhang mit Limikolenbrut- und Rastgebieten zu berücksichtigen ist.

Im Hinblick auf denGroßen Brachvogel belegen alleine bereits die mehr als 440 dokumentierten Totfunde aus vielfältigen europäischen Studien in verschiedenen Naturräumen und an unterschiedlichsten Leitungstypen sowohl zur Brut- als auch zur Rastzeit das sehr hohe Kollisionsrisiko. Dass dieses von Jödicke et al. (2021) nun auf Rastvögel begrenzt und für Brutvögel ausgenommen werden soll, ist daher nicht überzeugend, zumal auch diese Art ausgeprägte Balzflüge unternimmt (Glutz von Blotzheim et al. 1977). Die Unterscheidung von Brut- und Rastvögeln wird zum einen beim vMGI auf Artebene vorgenommen und zum anderen im Zusammenhang mit dem konstellationsspezifischen Risiko bei der Betroffenheit der Art zum Beispiel als Brutpaar oder im Rahmen eines Limikolenrastgebiets. Aus der Langlebigkeit der Art zudem ein „Erfahrungslernen“ und somit kein verbleibendes Kollisionsrisiko abzuleiten ist ebenfalls nicht nachvollziehbar. Demnach müssten dann zum Beispiel auch die als besonders kollisionsgefährdet eingestuften langlebigen Großtrappen als Ganzjahresvögel besonders lernfähig sein und auch die langlebigen Greifvögel wie Seeadler, Schreiadler oder Rotmilan dürften an Windenergieanlagen zur Brutzeit nicht mehr kollidieren, da sie die Anlagenstandorte kennen bzw. „gelernt“ hätten. Im Gegenteil sind jedoch gerade langlebige Arten als K-Strategen durch Individuenverluste besonders schwer betroffen. Da nicht zuletzt auch der Leitfaden der Europäischen Kommission (2018: 153) für den Großen Brachvogel von einer hohen bis sehr hohen Kollisionsgefährdung ausgeht, würden auch hier solche abweichenden gutachterlichen Einschätzungen die Verfahrens- und Rechtssicherheit infrage stellen.

Zwischenfazit

Die Beispiele zeigen, dass Jödicke et al. (2021) im Hinblick auf die artbezogenen Einstufungen nicht das volle Spektrum der relevanten Daten und Parameter berücksichtigen oder aus punktuellen Konstellationen zu grobe Verallgemeinerungen abgeleitet haben.

Zudem wurde leider nicht erkannt, dass die in der Sache relevanten Aspekte des Einzelfalls sowie die dabei gegebenenfalls erforderlichen gutachterlichen Spielräume nicht bei der Einstufung von Risiken auf Artniveau bestehen, sondern bei der Einstufung der Risiken konkreter, vorhabenspezifischer Konstellationen im konstellationsspezifischen Risiko (KSR).

In der MGI-Methodik wurden dagegen nach einem systematischen und einheitlichen Vorgehen die vorhabentypspezifischen Kollisionsrisiken aller in Deutschland heimischen Brut- und Gastvogelarten eingestuft und durch eine Verknüpfung mit der allgemeinen Mortalitätsgefährdung der Art wurde die vorhabentypspezifische Mortalitätsgefährdung der Arten ermittelt.

Der in fünf (Haupt-)Klassen (A bis E) unterteilte vorhabentypspezifische Mortalitäts-Gefährdungs-Index (vMGI) gibt die spezielle Empfindlichkeit beziehungsweise Mortalitätsgefährdung einer Art gegenüber einem bestimmten Anlagentyp wieder.

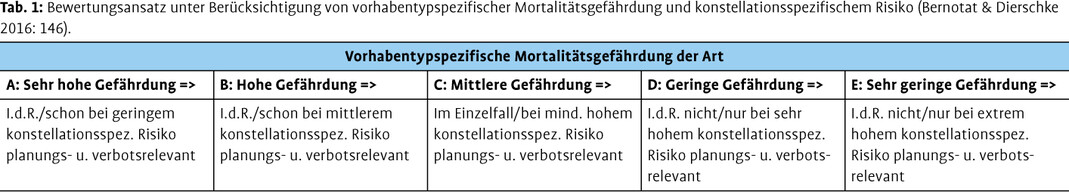

Als übergeordneter Bewertungsrahmen gilt, je höher die vorhabentypspezifische Mortalitätsgefährdung (vMGI) einer Art ist, desto empfindlicher ist sie gegenüber projektbedingter Mortalität und umso eher führt ein konstellationsspezifisches Risiko im konkreten Einzelfall zu einer Schwellenüberschreitung, die im artenschutzrechtlichen Sinne als „signifikante Erhöhung des Tötungsrisikos“ zu werten ist (Tab. 1).

7 Konfliktintensität verschiedener Leitungskonfigurationen

In diesem Bewertungsschritt setzt die Kritik von Jödicke et al. (2021) daran an, dass einem höheren Mehrebenenmast (z. B. Donaumast) in der MGI-Methodik grundsätzlich eine höhere Konfliktintensität beigemessen wird als einem niedrigeren Einebenenmast. Dies wird anhand von speziellen Einzelfallkonstellationen bei einzelnen Arten (zum Beispiel Schwarzstorch, Wasserralle, Kranich) begründet.

Im Hinblick auf die Konfliktintensität von Leitungskonfigurationen wurde in der BfN-Arbeitshilfe ein detaillierter, ausführlich begründeter und alle maßgeblichen Aspekte berücksichtigender Bewertungsrahmen erarbeitet (zum Beispiel Übersichtstabelle zur Konfliktintensität von Vorhabentypen in Bernotat et al. 2018: 81). In die Unterscheidung der Konfliktintensität (KI) eines Vorhabens fließen zum Beispiel Leitungstypen, Ebenen, Mastgrößen, Spannfeld-Konstellationen sowie Mastdesign ein und es wird zwischen verschiedenen Ausbautypen wie Zubeseilung, Ersatzneubauten und Neubauten unterschieden. Uns ist kein ähnlich differenzierter Ansatz zur Unterscheidung der Konfliktintensität von Freileitungstypen bekannt. Dieser wurde zudem basierend auf drei Jahren Praxiserfahrung und unter Abstimmung mit Kollegen aus der Praxis validiert. Auch auf die in der Kritik angesprochene spezielle Thematik der Überspannung von Gewässern und vergleichbar konfliktträchtiger Habitate wurde explizit und an verschiedenen Stellen (etwa bei der Zubeseilung, bei der Einstufung der Markerwirksamkeit und bei der Frage der Bündelung) hingewiesen.

Jödicke et al. (2021) verkennen in ihrer Kritik, dass bei der Unterscheidung der Konfliktintensität von Mehrebenenmasten zu Einebenenmasten nicht allein die Höhe eine Rolle spielt, sondern auch die Erhöhung des Kollisionsrisikos durch mehr Leiterseile und vor allem Leiterseilebenen und somit des dreidimensionalen Risikobereichs im Luftraum. Insofern besteht in Fachpublikationen seit Jahrzehnten Konsens darin, dass das Kollisionsrisiko steigt, je mehr Seilebenen übereinanderliegen, und eine Reduktion der Ebenen wird zudem regelmäßig als Minderungsmaßnahme vorgesehen (etwa Brauneis et al. 2003: 115, Haas & Mahler 1992: 168 ff., Haas et al. 2003: 27, Prinsen et al. 2011: 29). Fleckenstein & Schwoerer-Böhning (1996: 324) schätzen, dass das Anflugrisiko und damit die Zahl der Anflugopfer theoretisch mit jeder zusätzlichen Seilebene um 30 % ansteigen und mit jeder reduzierten Seilebene um 30 % verringert werden kann. Im Ergebnis gehen sie davon aus, dass sich dadurch für einen Einebenenmast ein 60 % geringeres Anflugrisiko im Vergleich zu einem herkömmlichen Mast mit drei Seilebenen ergibt (nähere Informationen in Bernotat et al. 2018: Kapitel 9).

Bei der Fokussierung auf eine Überspannungsproblematik in bestimmten Konstellationen wird verkannt oder jedenfalls anders gewichtet, dass bei der Bewertung von Kollisionsrisiken das gesamte Spektrum möglicher Flugbewegungen – in unterschiedlichen jahreszeitlichen und verhaltensökologischen Situationen – zu betrachten ist. Eine ausschließliche Berücksichtigung einer speziellen horizontalen Flugbewegung (Schwarzstorch-Beispiel) oder vertikalen Flugbewegung (Auffliegen aus dem Bruthabitat) greift hier deutlich zu kurz. Die Vögel müssen zum Beispiel immer auch die entsprechenden Habitate im weiteren Aktionsraum erreichen und wieder verlassen, sie interagieren mit anderen Arten und Individuen, sie verhalten sich atypisch bei Störungen und sie verändern ihre Mobilität im Jahresverlauf. Bei der planerischen Bewertung räumlicher Konstellationen müssen daher die relevanten Flugbewegungen des gesamten Jahreszyklus einer Art abgebildet werden. In der Gesamtschau dieser differenzierten Betrachtungen weisen die größeren, höheren Mehrebenenmasten mit ihrer größeren Anzahl an Leiterseilebenen und ihrem deutlich größeren Höhenbereich ein höheres Kollisionsrisiko im Aktionsraum von Vogelarten auf als die kleineren, niedrigeren und etwas breiteren Einebenenmasten.

Die spezielle Problematik der Überspannung kann in bestimmten Einzelfällen tatsächlich eine abweichende Bewertung erforderlich machen. Bei geeigneter fachlicher Begründung ist dies aber gutachterlich auch innerhalb der MGI-Methodik möglich und in der BfN-Arbeitshilfe an verschiedenen Stellen explizit vorgesehen (siehe oben).

Jödicke et al. (2021) kritisieren darüber hinaus, dass bei der Ableitung des konstellationsspezifischen Risikos (KSR) schon auf Ebene der Bundesfachplanung eine Aussage zum Mastdesign und der damit verbundenen Konfliktintensität des Vorhabens erforderlich sei, die zu diesem Zeitpunkt zum Teil noch nicht vorläge.

Da auf der Ebene der Bundesfachplanung aber nach dem Netzausbaubeschleunigungsgesetz (NABEG) die entscheidenden räumlichen Weichenstellungen getroffen werden, müssen hier alle maßgeblichen Entscheidungskriterien in hinreichender Tiefe berücksichtigt werden. Erforderlich sind somit keine ausgereiften technischen Planungen, sehr wohl aber grundsätzliche Aussagen zum geplanten Mastdesign. Im Hinblick auf entscheidungsrelevante Parameter eines Vorhabens sind daher gegebenenfalls Konkretisierungen der Konfliktträchtigkeit durch den Vorhabenträger oder die Vorhabenträgerin vorzunehmen. Dies ist übliche Praxis – auch bei anderen Vorhabentypen wie zum Beispiel Straßen. Der von Jödicke et al. (2021) geforderte Verzicht auf eine Berücksichtigung dieser entscheidungsrelevanten Aspekte des Kollisionsrisikos hätte in kritischen Konstellationen zur Folge, dass auf Ebene der Bundesfachplanung Fehlentscheidungen bei der Trassenkorridorwahl resultieren könnten, welche die Verfahrens- und Rechtssicherheit der weiteren Planung gefährden könnten.

Darüber hinaus erlaubt es die MGI-Methodik, auch auf der vorgelagerten Planungsebene denkbare Realisierungsszenarien für ein Vorhaben „durchzuspielen“, konfliktträchtige Räume zu identifizieren und so frühzeitig eine auswirkungsminimierende Planung und Lenkung der Vorhaben zu ermöglichen.

Im Übrigen soll darauf hingewiesen werden, dass der Vorteil der MGI-Methodik unter anderem gerade darin besteht, dass sie sowohl mit aggregierten Daten auf der vorgelagerten Planungsebene als auch mit konkretisierten Daten auf der Genehmigungsebene konsistent anwendbar ist.

8 Betroffene Individuenzahl kollisionsgefährdeter Arten

Die MGI-Methodik umfasst mit der Liste der Gebiete und Vorkommen der besonders kollisionsgefährdeten Arten eine zielgerichtete Fokussierung des Untersuchungsumfangs auf das relevante Artenspektrum und die relevanten Artvorkommen (Bernotat et al. 2018: 45 und 52 ff.).

In diesem Zusammenhang wird von Jödicke et al. (2021) im Hinblick auf die artübergreifenden Gebietskategorien der Ansammlungen besonders kollisionsgefährdeter Limikolen einerseits und Wasservögel andererseits kritisiert, dass die Bedeutung solcher Gebiete in einem ersten Schritt übergreifend und nicht artspezifisch berücksichtigt wird.

Der MGI-Methodik liegt eine fachliche Auffassung zugrunde, nach der zum Beispiel einem Limikolenbrutgebiet von landesweiter bis nationaler Bedeutung eine besonders hohe Konfliktträchtigkeit zukommt. Diese landesweite Bedeutung für Limikolen und das damit verbundene konstellationsspezifische Risiko sollte – anders als von Jödicke et al. (2021) vorgeschlagen – nicht dahingehend aufgesplittet und relativiert werden, dass zum Beispiel nur eine lokale Bedeutung für den Großen Brachvogel oder eine lokale Bedeutung für die Bekassine und einzelne Brutpaare von zum Beispiel Rotschenkel, Uferschnepfe und Austernfischer berücksichtigt werden.

Es handelt sich dabei zudem um eine im planerischen Kontext übliche Betonung solcher artübergreifenden Gebietskategorien, die im Freileitungskontext (FNN 2014: 26) oder auch in zahlreichen Leitfäden der Länder oder der LAG VSW (2015) im Zusammenhang mit der Gefährdung durch WEA etabliert ist. Der Ansatz entspricht zudem zum Beispiel auch den Kriterien von Behm & Krüger (2013) sowie Krüger et al. (2013) zur Bewertung von Vogelbrutgebieten und Gastvogellebensräumen in Niedersachsen.

Zudem sei unklar, wie hier bei den Gebietskategorien schließlich der artenschutzrechtliche Artbezug hergestellt werden kann.

Dabei handelt es sich primär um ein Missverständnis. Es ist unstrittig, dass im Rahmen artenschutzrechtlicher Prüfungen auch mithilfe der MGI-Methodik grundsätzlich immer ein Artbezug herzustellen ist. Dies ist auch in der Methodik vorgesehen. So wird die Frage eines signifikant erhöhten Tötungsrisikos für alle kollisionsgefährdeten Arten eines solchen Brut- oder Rastgebiets auf Artniveau beantwortet, indem das ermittelte konstellationsspezifische Risiko mit der jeweiligen vorhabentypspezifischen Mortalitätsgefährdung der Art ins Verhältnis gesetzt wird und auf dieser Grundlage – unter Berücksichtigung der artspezifischen Wirksamkeit von Vermeidungs- oder Minderungsmaßnahmen – eine Überschreitung der Signifikanzschwelle zu erwägen ist. Darüber hinaus kann zum Beispiel hinsichtlich der Betroffenheit eines Brutpaares einer bestimmten Art in einem landesweit bedeutenden Limikolenbrutgebiet das Kriterium der Entfernung der Freileitung in Bezug auf den betroffenen Aktionsraum auf den Brutplatz beziehungsweise das geeignete Bruthabitat bezogen werden.

9 Entfernung – Raumnutzung, Lage des Vorhabens zum Aktionsraum

Für die Bewertung von Kollisionsrisiken spielen immer auch die Entfernung des Vorhabens oder die Lage im Aktionsraum der kollisionsgefährdeten Arten eine wichtige Rolle. Dafür wurden im Rahmen des konstellationsspezifischen Risikos verschiedene Abstandskategorien unterschieden, die aber bei Bedarf auch durch die Betrachtung der Habitatpotenziale und Raumnutzung der Tiere konkretisiert und modifiziert werden können.

Bei den in diesem Themenbereich kritisierten Aspekten handelt es sich offensichtlich eher um Unklarheiten oder Missverständnisse.

Bei der von uns im Zuge solcher Anpassungen angeratenen Berücksichtigung der für eine Art üblichen Mindestaktionsraumgrößen handelt es sich primär um einen Prüfschritt, der verhindern soll, dass im Rahmen der fachgutachterlichen Modifikation der räumlichen Bewertungskomponente neben der qualitativen Bewertung der Habitateignung die quantitative Dimension vergessen wird. Insofern wird hier kein wirklicher Widerspruch gesehen.

Der zweite geäußerte Kritikpunkt, dass eine Berücksichtigung der räumlichen Aspekte über Abstandsbetrachtungen auf der vorgelagerten Ebene nicht möglich sei, ist für uns nicht nachvollziehbar, da hier die zu prüfenden Trassenkorridore räumlich ins Verhältnis zu den Vorkommen der besonders kollisionsgefährdeten Arten gesetzt werden können und müssen. Die zielgerichtete Fokussierung der MGI-Methodik und die Möglichkeit, sie auch im gestuften Planungssystem konsistent weiter zu konkretisieren, stellen gerade Vorteile des Bewertungsansatzes dar. Dies gilt auch, da die hierfür erforderlichen Informationen entweder in der Regel bekannt sind (zum Beispiel landesweit bedeutsame Brut- und Rastgebiete von Limikolen oder Wasservögeln oder Brutplätze besonders kollisionsgefährdeter Großvogelarten) oder mit überschaubarem Aufwand (zum Beispiel halbquantitativ) ermittelbar sind. Im Gegenzug bleibt allerdings unklar, wie Jödicke et al. (2021) auf der vorgelagerten Planungsebene die verbindlichen räumlichen Trassenkorridorentscheidungen bewertungsmethodisch herleiten wollen, wenn sie Informationen zum räumlichen Vorkommen der kollisionsgefährdeten Arten nicht für erforderlich halten.

10 Fazit

In dem Artikel von Jödicke et al. (2021) finden sich zahlreiche Kritikpunkte, die aus verschiedenen Gründen in der Sache unzutreffend sind. Sei es, dass die MGI-Methodik und ihre Spielräume nicht hinreichend erkannt wurden oder an die Methodik Kritikpunkte adressiert werden, die in Wahrheit in den rechtlichen oder wissenschaftlichen Rahmenbedingungen begründet sind, oder dass es sich dabei schlicht um abweichende Einschätzungen auf Grundlage unterschiedlicher Interpretationen vorhandener Daten handelt.

Vor dem Hintergrund, dass auch verschiedene erfahrene Fachgutachtende in Deutschland bei der Bewertung identischer Fallkonstellationen regelmäßig zu zum Teil stark voneinander abweichenden Ergebnissen kommen, machen es sich Jödicke et al. (2021) zu einfach, wenn sie diesen komplexen, objektiven methodischen Bewertungsrahmen zugunsten von rein „verbalargumentativen“ Herleitungen ablehnen. Die grundsätzlich im Raum stehende Frage ist im Kern die, inwieweit in naturschutzfachlichen Bewertungsfragen eine Standardisierung und untergesetzliche Maßstabsbildung erstrebenswert ist oder Bewertungen stattdessen primär auf einem fachgutachterlichen Votum eines beauftragen Gutachterbüros im jeweiligen Einzelfall basieren sollten.

Wir halten – nicht zuletzt vor dem Hintergrund der deutlichen Mahnungen des Bundesverfassungs- und des Bundesverwaltungsgerichts – eine stärkere Standardisierung naturschutzfachlicher Prüfungen gerade bei weitreichenden Zulassungsentscheidungen für die eindeutig zu präferierende Option. Ein Dissens besteht insbesondere, soweit die Forderung erhoben wird, maßgebliche Entscheidungen ohne übergeordneten Bewertungsrahmen und ohne untergesetzliche Bewertungsmaßstäbe allein fachgutachterlich und gegebenenfalls auch nur verbalargumentativ im Einzelfall vorzunehmen.

Letztlich sind aber weder ein „Prüfen mit dem Rechenschieber“ noch ein „kreatives Schreiben fachgutachterlicher Prosa“ geeignet, eine Artenschutzprüfung fachlich und rechtlich valide, transparent und nachvollziehbar durchzuführen. Vielmehr geht es um die sachgerechte Einordnung jedes konkreten Einzelfalles mithilfe einer in gewissem Umfang standardisierten, vorhabenübergreifend und fachwissenschaftlich entwickelten Methodik sowie einheitlicher und objektiver Bewertungsmaßstäbe.

Sofern sich Jödicke et al. (2021) darauf beziehen, dass relevante Aspekte des Einzelfalls einer bestimmten räumlichen Konstellation in die Bewertung mit einfließen sollten, besteht darüber grundsätzlich Konsens. Hierbei muss jedoch der methodische Rahmen mit seinen inkludierten – vielleicht noch nicht immer ganz erkennbaren – Spielräumen erhalten bleiben. Wie bei allen Standards üblich, bestehen zudem auch Möglichkeiten, etwaige atypische Fälle als solche zu kennzeichnen, um dann fachlich nachvollziehbar und begründet von der Methodik abzuweichen. Auch wäre es natürlich ein Missverständnis anzunehmen, dass die Anwendung der Methodik keiner fachgutachterlichen Expertise bedarf. Diese ist zwingend geboten, damit die jeweiligen spezifischen Einzelfallkonstellationen über die Einstufung der Bewertungskriterien sachgerecht in den übergeordneten Bewertungsrahmen eingeordnet werden können.

Insofern wird die Anwendung der MGI-Methodik in der fachgutachterlichen Praxis auch zukünftig zu mehr Verfahrens- und Rechtssicherheit führen und einen Beitrag zur untergesetzlichen Maßstabsbildung im Sinne des Bundesverfassungsgerichts leisten.

Literatur

Behm, K., Krüger, T. (2013): Verfahren zur Bewertung von Vogelbrutgebieten in Niedersachsen. Informationsdienst Naturschutz Niedersachsen 33 (2), 55-69.

Bernotat, D. (2018): Naturschutzfachliche Bewertung eingriffsbedingter Individuenverluste – Hinweise zur Operationalisierung des Signifikanzansatzes im Rahmen des artenschutzrechtlichen Tötungsverbots. Zeitschrift für Umweltrecht 29 (11), 594-603.

– (2020): Mortalitäts-Gefährdungs-Index (MGI) und BfN-Arbeitshilfe zur arten- und gebietsschutzrechtlichen Prüfung bei Freileitungsvorhaben – Entwicklung, Abstimmung und Validierung als Fachkonvention / Fachstandard für die Planungspraxis. Tagungsband zum Wissenschaftsdialog 2019 der BNetzA, 28-41. URL: https://www.netzausbau.de/SharedDocs/Downloads/DE/Veranstaltungen/2019/Widi/Tagungsba nd.pdf?__blob=publicationFile.

–, Dierschke, V. (2016): Übergeordnete Kriterien zur Bewertung der Mortalität wildlebender Tiere im Rahmen von Projekten und Eingriffen 3. Fassung – Stand 20.09.2016. Leipzig (Bundesamt für Naturschutz), 460 S. – URL: https://www.bfn.de/fileadmin/BfN/planung/eingriffsregelung/Dokumente/Bernotat_Dierschke_2 016_01.pdf.

–, Dierschke, V. (2017): Der Mortalitäts-Gefährdungs-Index (MGI) zur Bewertung vorhabenbedingter Mortalität in der FFH-VP – am Beispiel der Vögel. In: Bernotat, D., Dierschke, V., Grunewald, R. (Hrsg.), Bestimmung der Erheblichkeit und Beachtung von Kumulationswirkungen in der FFHVerträglichkeitsprüfung. Naturschutz und Biologische Vielfalt 160, 61-78.

–, Rickert, C., Rogahn, S. (2019): Bewertung des konstellationsspezifischen Risikos von Freileitungen im Rahmen des europäischen Arten- und Gebietsschutzes. In: Amprion (Hrsg.), Vogelschutz an Höchstspannungsfreileitungen. Band zur Amprion-Tagung am 18.4.2018, Dortmund, 86-112.

–, Rogahn, S., Rickert, C., Follner, K., Schönhofer, C. (2018): BfN-Arbeitshilfe zur arten- und gebietsschutzrechtlichen Prüfung bei Freileitungsvorhaben. BfN-Skripten 512, 200 S. URL: https://www.bfn.de/themen/planung/eingriffe/veroeffentlichungen.html#c101762.

Brauneis, W., Watzlaw, W., Horn, L. (2003): Das Verhalten von Vögeln im Bereich eines ausgewählten Trassenabschnittes der 110 kV-Leitung Bernburg-Susigke (Bundesland Sachsen-Anhalt). Flugreaktionen, Drahtanflüge, Brutvorkommen. Ökologie der Vögel: Verhalten, Konstitution, Umwelt 25 (1), 69-115.

Deutsche Energie-Agentur GmbH (DENA) (2021): Das Stromnetz von morgen – Zahlen und Fakten. URL: https://www.dena.de/themen-projekte/energiesysteme/stromnetze/.

Deutscher Bundestag (2017): Gesetzentwurf der Bundesregierung: Entwurf eines Gesetzes zur Änderung des Bundesnaturschutzgesetzes. BT-Drucksache 18/11939 vom 12.04.2017.

Europäische Kommission (2018): Leitfaden Energietransportinfrastrukturen und die Naturschutzvorschriften der EU. 160 S.

Fleckenstein, K., Schwoerer-Böhning, B. (1996): Bewertung von Beeinträchtigungen der Avifauna im Landschaftspflegerischen Begleitplan für Freileitungen. Berichte der ANL 20, 317-326.

Forum Netztechnik / Netzbetrieb im VDE (FNN) (2014): Technischer Hinweis „Vogelschutzmarkierung an Hoch- und Höchstspannungsfreileitungen“, Dezember 2014, 39 S.

Gerlach, B., Dröschmeister, R., Langgemach, T., Borkenhagen, K., Busch, M., Hauswirth, M., Kamp, J., Karthäuser, J., König, C., Markones, N., Prior, N., Trautmann, S., Wahl, J., Sudfeldt, C. (2019): Vögel in Deutschland – Übersichten zur Bestandssituation. DDA, BfN, LAG VSW, Münster, 63 S.

Glutz von Blotzheim, U. N., Bauer, K. M., Bezzel, E. (1975): Handbuch der Vögel Mitteleuropas. Bd. 6. Akademische Verlagsgesellschaft, Wiesbaden.

–, Bauer, K. M., Bezzel, E. (1977): Handbuch der Vögel Mitteleuropas. Bd. 7. Akademische Verlagsgesellschaft, Wiesbaden.

Haas, D., Mahler, H. (1992): Freileitungen aus der Sicht des Vogelschutzes. In: Bartz, W. J., Wippler, E. (Hrsg.), Kabel und Freileitungen in überregionalen Versorgungsnetzen: Technik, Genehmigungsverfahren und Umweltverträglichkeit. Expert-Verlag, 151-177.

–, Nipkow, M., Fiedler, G., Schneider, R., Haas, W., Schürenberg, B. (2003): Vogelschutz an Freileitungen. Tödliche Risiken für Vögel und was dagegen zu tun ist: ein internationales Kompendium. NABU – Naturschutzbund Deutschland e. V., Bonn, 51 S.

Hölzinger, J., M. Boschert (2001): Die Vögel Baden-Württembergs. Bd. 2.2. Verlag Eugen Ulmer, Stuttgart.

Jödicke, K., Flierdt, M. van de, Reinhardt, A., Bernshausen, F., Beste, C., Göbel, B., Herden, C., Jechow, B., Mercker, M., Spannagel, J., Strobach, T. (2021): Artenschutzprüfung mit dem Rechenschieber? Kritische Anmerkungen zur Arbeitshilfe „Arten- und gebietsschutzrechtliche Prüfung bei Freileitungsvorhaben“ des BfN. Naturschutz und Landschaftsplanung 53 (3), 18-27.

Krüger, T., Ludwig, J., Südbeck, P., Blew, J., Oltmanns, B. (2013): Quantitative Kriterien zur Bewertung von Gastvogellebensräumen in Niedersachsen. Informationsdienst Naturschutz Niedersachsen 33 (2), 70-87.

Länderarbeitsg

Barrierefreiheits-Menü

Schriftgröße

Kontrast

Menü sichtbar

Einstellungen

Zu diesem Artikel liegen noch keine Kommentare vor.

Artikel kommentierenSchreiben Sie den ersten Kommentar.