Rechtliche Bewertung und Empfehlungen anhand der Rechtslage auf Bundesebene sowie in Baden-Württemberg, Niedersachsen und Sachsen

Abstracts

Pestizide dienen dazu, unerwünschte Pflanzen, Tiere und Pilze von Äckern, Weiden, Forsten oder Anlagen fernzuhalten oder sie zu dezimieren, wobei sie direkt oder mittelbar auch Nicht-Zielorganismen schädigen oder beeinträchtigen können. Ihr Einsatz in oder in der Nähe von Schutzgebieten steht daher in einem besonderen Konfliktverhältnis mit den naturschutzrechtlichen und -fachlichen Schutzzielen. In einer Studie im Auftrag des Umweltbundesamtes wurde nun untersucht, inwieweit Bundes- und Landesrecht einschließlich Gebietsregelungen den Pestizideinsatz für Schutzgebiete regulieren, beschränken oder untersagen.

Das Ergebnis ist ernüchternd, da sowohl Bundesrecht als auch das betrachtete Landesrecht und die allermeisten der ausgewerteten 1.756 Schutzgebietsregelungen nicht das europarechtliche Schutzregime bei Natura-2000-Gebieten sicherstellen, insbesondere beim Pestizideinsatz im Rahmen der land-, forst- und fischereiwirtschaftlichen Bodennutzung. Auch in vielen Naturschutzgebieten und außerhalb der Kernzonen der Nationalparke und Biosphärenreservate sind Pestizide regelmäßig nicht verboten. Ausgehend von diesem Befund erarbeiteten die Autoren Empfehlungen für eine abgestufte Bundesregelung für die vier Schutzgebietstypen.

Regulation of pesticide use in protected areas – Legal assessment and recommendations based on the legal situation at the federal level as well as in Baden-Württemberg, Lower Saxony, and Saxony

Pesticides are used to destroy or deter undesirable plants, animals, and fungi from fields, pastures, forests, or individual plants, whereby they also directly or indirectly damage or impair non-target organisms. Their use in or near protected areas is therefore in particular conflict with nature conservation objectives and law. A study on behalf of the Federal Environment Agency has now examined the extent to which federal and regional law (including protected area regulations) regulate, restrict, or prohibit pesticide use in protected areas.

The result is sobering, since both federal law and the considered regional law (as well as the vast majority of the evaluated 1,756 protected area regulations) do not ensure protection under European law for Natura 2000 sites, especially with regard to the use of pesticides in the context of agricultural, forestry, and fisheries. Pesticides are also regularly not prohibited in many nature reserves and outside the core zones of national parks and biosphere reserves. Based on this finding, the authors developed recommendations for a graduated federal regulation for the four types of protected areas.

- Veröffentlicht am

1 Einleitung

Der schlechte Erhaltungszustand vieler Biotope und Arten sowie der starke Rückgang an Insektenbiomasse und Brutvögeln auch in deutschen Schutzgebieten (BfN 2016, BMU/BFN 2020, Hallmann et al. 2017, Seibold et al. 2019, Settele 2019, Sorg et al. 2019) stellt die Wirksamkeit der naturschutzrechtlichen Regelungen für Schutzgebiete auch im Hinblick auf den Einsatz von Pestiziden infrage. Der Pestizideinsatz in Deutschland bewegt sich seit Jahrzehnten auf hohem Niveau, wobei die Umweltwirkung aufgrund vieler neu zugelassener hochwirksamer Wirkstoffe eher zu- als abnimmt (Möckel et al. 2021: 25–40). Pestizide werden dabei auch in oder in der Nähe von Schutzgebieten eingesetzt.

Pestizide sind Wirkstoffe, die sowohl in Pflanzenschutzmitteln als auch Biozidprodukten enthalten sind. Bei den Anwendungsbereichen unterscheidet man unter anderem zwischen Herbiziden zur Unterdrückung oder Abtötung von Pflanzen, Fungiziden zur Minimierung von Pilzbefall und Insektiziden zur Vergrämung oder Abtötung von Insekten. Trotz eines Zulassungsverfahrens gehen von Pestiziden neben den beabsichtigten Wirkungen auf Zielorganismen (unter anderem Beikräuter, Krankheitserreger, Schädlinge) auch vielfältige direkte und indirekte Wirkungen auf Nicht-Zielorganismen aus (Niggli et al. 2020, Schäffer et al. 2018, SRU/WBBGR 2018, Swarowsky et al. 2019). Diese Wirkungen werden im Zulassungsverfahren zum einen nicht vollumfänglich ermittelt (unter anderem aufgrund der Beschränkungen von Labortests) und zum anderen in Abwägung mit den gewünschten Wirkungen in Kauf genommen (Schäfer et al. 2019, SRU 2016: 376 ff., 389 ff., Storck et al. 2017, UBA 2016: 8 ff.). Trotz Zulassung gehen daher von Pflanzenschutzmitteln und Biozidprodukten Nebenwirkungen und Risiken für Habitate und wildlebende Arten sowie für die menschliche Gesundheit aus.

Direkte Wirkungen auf Nicht-Zielorganismen entstehen, da Pestizide regelmäßig nicht selektiv wirken, sondern auch für andere Organismenarten toxisch sind oder deren Reproduktion beeinträchtigen (Boily et al. 2013, Krüger et al. 2013, Mbanaso et al. 2014, Milanovic et al. 2014, SRU 2016: 381 ff.). Darüber hinaus werden Nicht-Zielorganismen auch beeinträchtigt, wenn Pestizide durch Wind, Wasser oder Fehlgebrauch auf Nicht-Zielflächen gelangen und dort wirken. Untersuchungen zeigen, dass Pestizide nicht nur wie im Zulassungsverfahren angenommen über 50 m, sondern über weit größere Entfernungen über die Luft verfrachtet werden und auch in vielen Fließgewässern nachweisbar sind (BVL 2020 b, Hofmann et al. 2020, Knillmann/Liess 2019, Liess et al. 2008, Niggli et al. 2020, Schäffer et al. 2018).

Indirekte Wirkungen entstehen, wenn durch die Abnahme der Ziel- oder Nicht-Zielorganismen die Nahrungsgrundlagen oder Fortpflanzungsstätten für Nicht-Zielorganismen reduziert werden, etwa weil Vögel weniger Samen und Insekten oder Wildbienen weniger blühende Beikräuter finden (Belsky & Joshi 2020, Hallmann et al. 2014, SRU 2016: 376 ff., 384 ff.). Besonders Breitbandherbizide wie Glyphosat, die alle Pflanzenarten auf Agrarflächen dezimieren, haben daher weitreichende ökologische Auswirkungen auf die biologische Vielfalt (BfN 2018: 3 ff., Petit et al. 2015).

Die Wirkungen auf Nicht-Zielorganismen machen auch vor Schutzgebieten und den darin unter Schutz gestellten Habitaten und wildlebenden Arten nicht halt. Zum einen befinden sich die meisten Schutzgebiete (insbesondere die kleineren Naturschutzgebiete und viele FFH-Gebiete) häufig in landwirtschaftlichen Gebieten (Raths et al. 2006, Tscharntke et al. 2016), sodass Pestizide von außen hineingetragen werden. Zum anderen findet in den meisten Schutzgebieten außerhalb streng geschützter Kernzonen eine land- oder forstwirtschaftliche Nutzung statt. Bei den terrestrischen Natura-2000-Gebieten in Deutschland liegt der Anteil der Ackerflächen bei 25 % und der Grünlandanteil bei knapp 20 % (BMU/BfN 2013: 7; Raths et al. 2006).

In Anbetracht der Wirkungen auf Nicht-Zielorganismen und Nicht-Zielflächen untersuchte die Studie, inwieweit die geltende rechtliche Regulierung des Pestizideinsatzes in Schutzgebieten den europarechtlichen Erfordernissen und naturschutzfachlichen Schutzzielen (siehe Abschnitt 2) gerecht werden oder hier Regelungslücken bestehen. Die Untersuchung konzentrierte sich dabei auf Schutzregeln zu Natura-2000-Gebieten (alle FFH-Gebiete und Europäische Vogelschutzgebiete), Naturschutzgebieten (NSG), Nationalparks (NLP) und Biosphärenreservaten (BR). Hinsichtlich der Schutzregeln wurde differenziert zwischen den bundesweit geltenden Anforderungen zum Einsatz von Pestiziden in und außerhalb von Schutzgebieten (siehe Abschnitt 3) und darüber hinausgehenden landesrechtlichen Anforderungen beziehungsweise schutzgebietsspezifischen Regelungen (siehe Abschnitte 4 und 5).

Die Auswertung landesrechtlicher Regelungen und spezifischer Schutzgebietsrechtsakte beschränkte sich auf folgende Bundesländer:

- Baden-Württemberg, da hier 2020 eine strengere Landesregelung erlassen wurde,

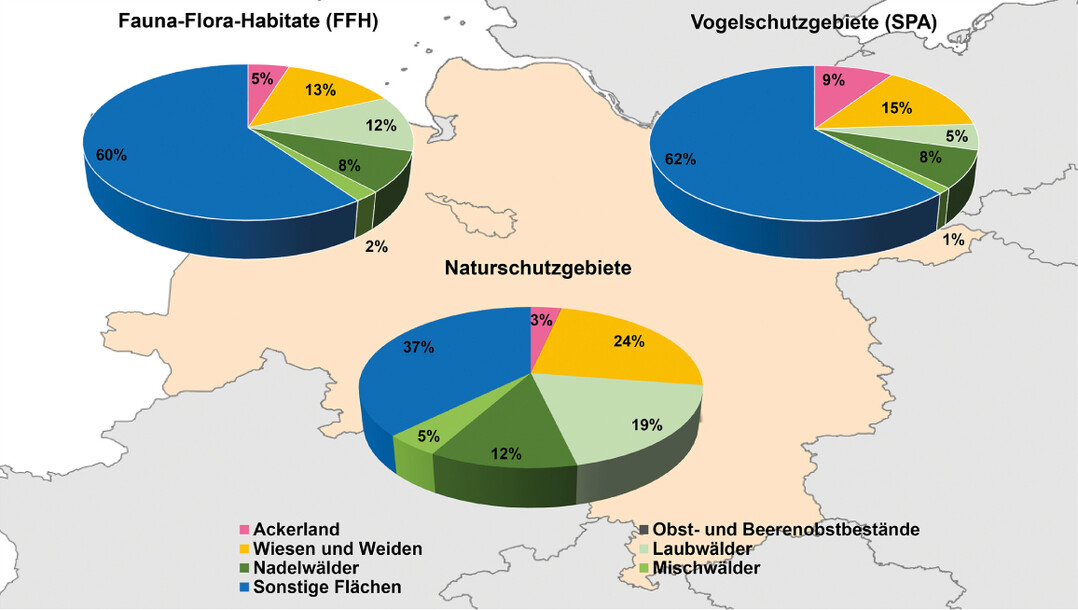

- Niedersachsen als ein westdeutsches Flächenland mit einem großen Anteil an landwirtschaftlichen Flächen in den terrestrischen Schutzgebieten (siehe Abb. 1) und

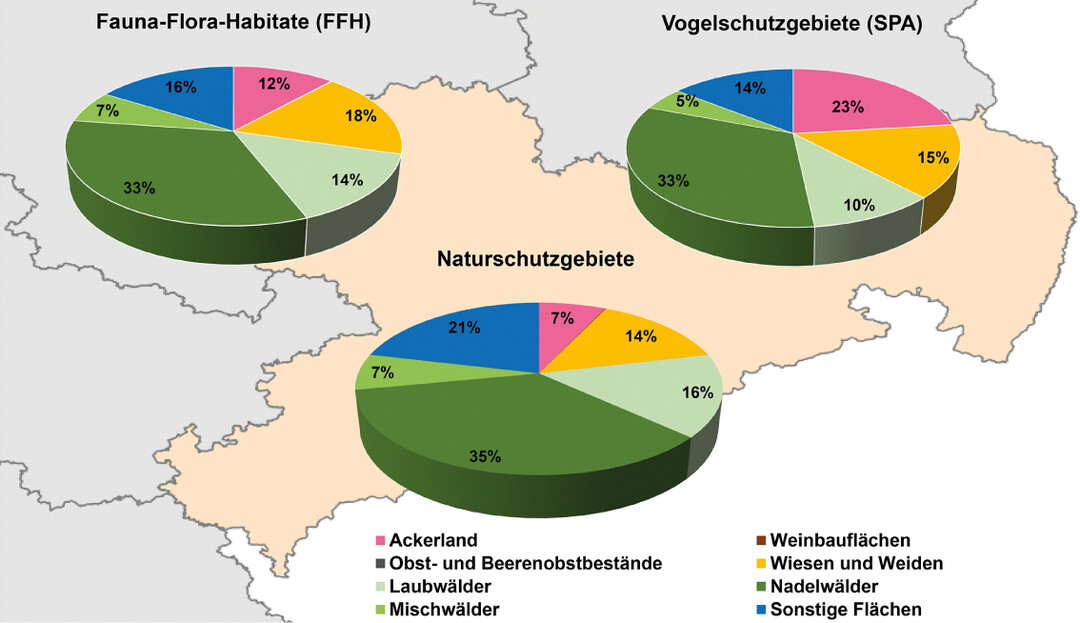

- Sachsen als ein ostdeutsches Flächenland mit sowohl landwirtschaftlichen als auch umfangreichen forstwirtschaftlichen Flächen in Schutzgebieten (siehe Abb. 2).

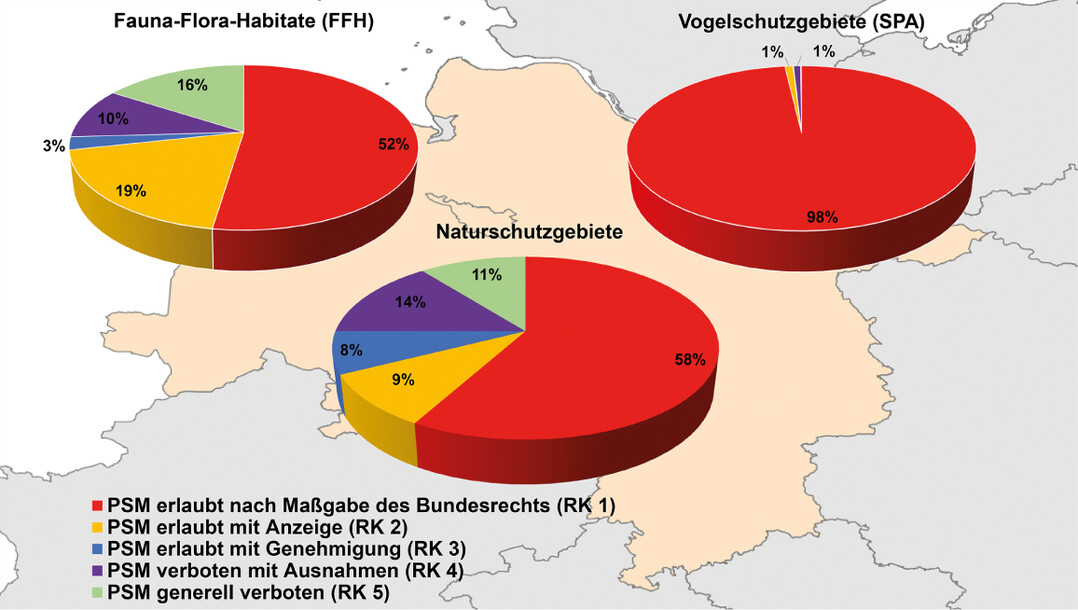

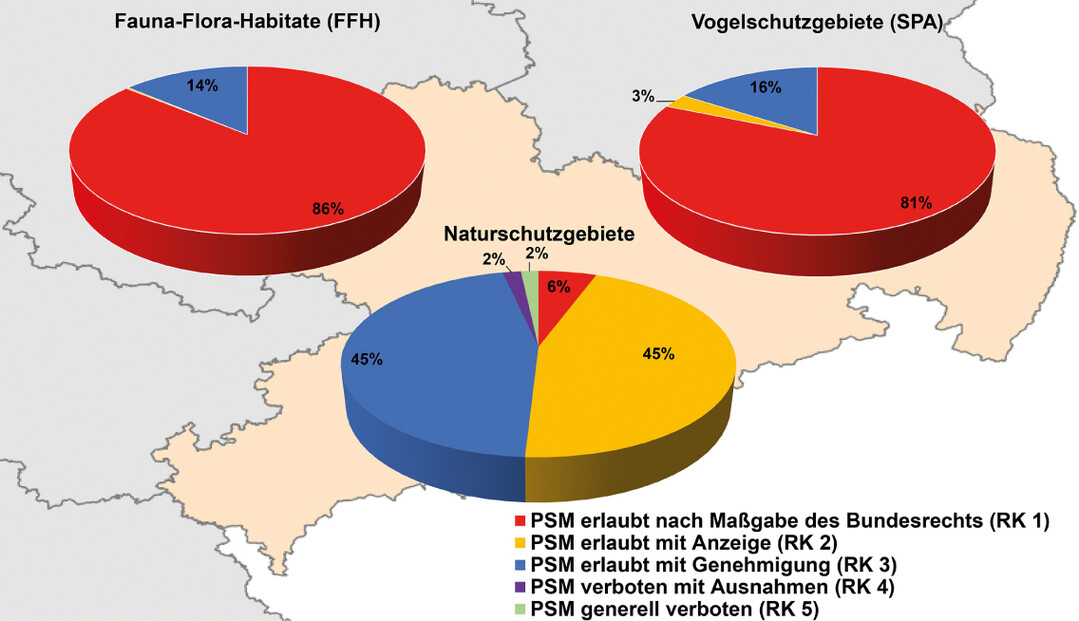

In Baden-Württemberg wurde nur die neue Gesetzeslage bewertet. In Niedersachsen und Sachsen wurden 1.756 verfügbare Schutzgebietsrechtsakte hinsichtlich der enthaltenen Regelungen zum Pestizideinsatz untersucht. Für eine vergleichende Auswertung der diversen Regelungen wurden fünf Kategorien von Regelungstypen unterschieden (siehe Tab. 1). Die Analyseergebnisse in Niedersachen und Sachsen wurden mit den Flächenanteilen der betreffenden Flächentypen (unter anderem Ackerland, Wein-, Obst- und Beerenanbauflächen, Wiesen und Weiden, Laub-, Misch- und Nadelwälder) innerhalb der betreffenden Schutzgebiete nach dem CORINE Land Cover Datensatz (CLC 5 ha) verschnitten, um den Umfang jeweils betroffenen Flächen zu berechnen.

Anhand der identifizierten bundes- und landesrechtlichen Regelungslücken zum Pestizideinsatz oder -eintrag in Schutzgebieten wurden bei den vier betrachteten Schutzgebietstypen Empfehlungen für eine bundesweit einheitliche Regelung im Bundesnaturschutzgesetz erarbeitet (siehe Abschnitt 6). Auch die von der Bundesregierung favorisierte Ausweitung der mittelspezifischen Verbote in der Pflanzenschutzmittel-Anwendungsverordnung wurde betrachtet (siehe Box). Der Artikel gibt einen Überblick über die wichtigsten Ergebnisse der Studie (nähere Informationen zur Studie siehe Anmerkungen).

2 Europarechtliche Erfordernisse und naturschutzfachliche Ziele

Für den Einsatz von Pestiziden in Schutzgebieten sind vor allem die Richtlinien zur Anwendung von Pestiziden sowie zum Schutz von Natur und Umwelt relevant. Die Anforderungen an die Zulassung und das Inverkehrbringen von Pflanzenschutzmitteln und Biozidprodukten, welche europaweit einheitlich durch die Verordnungen 1107/2009/EG und 528/2012/EU geregelt sind, enthalten hingegen keine besonderen Vorgaben für Schutzgebiete oder geschützte Arten und Habitate. In Anbetracht der rechtlichen, aber auch faktischen Begrenzungen des Zulassungsrechts kommt den Regelungen zur Anwendung von Pestiziden besondere Bedeutung zu.

2.1 Pestizid-Aktionsrahmenrichtlinie 2009/128/EG

Das Europarecht macht mit der Pestizid-Aktionsrahmenrichtlinie 2009/218/EG nur für Pflanzenschutzmittel nähere Vorgaben zur Anwendung in und außerhalb von Schutzgebieten. Hervorzuheben ist hierbei Art. 12, der von den Mitgliedstaaten verlangt, dass in Natura-2000-Gebieten und Wasserschutzgebieten die Verwendung von Pflanzenschutzmitteln soweit wie möglich minimiert oder verboten wird. Des Weiteren müssen die Mitgliedstaaten nach Art. 55 Verordnung 1107/ 2009/EG und Art. 14 Richtlinie 2009/218/EG seit 2014 sicherstellen, dass die in Anhang III der Richtlinie niedergelegten Grundsätze des integrierten Pflanzenschutzes von den Anwendern eingehalten werden. Hierzu gehören die Vorrangigkeit vorbeugender und nicht-chemischer Maßnahmen und ein Schadschwellenkonzept für den Einsatz von Pestiziden. Für die praktische Umsetzung der Grundsätze haben die Mitgliedstaaten alle erforderlichen Maßnahmen zu treffen.

2.2 Schutzregime bei Natura-2000-Gebieten

Die Mitgliedstaaten müssen mit ihren Natura-2000-Gebieten gemäß Art. 2 Abs. 2 und 3 Abs. 2 FFH-Richtlinie 92/43/EWG gewährleisten, dass auf ihrem Gebiet günstige Erhaltungszustände der natürlichen Lebensräume und wildlebenden Tier- und Pflanzenarten von gemeinschaftlichem Interesse nach den Anhängen I und II der FFH-Richtlinie und Art. 4 Abs. 1 Vogelschutzrichtlinie 2009/147/EG (ehemals Richtlinie 79/409/EWG) in ihrem natürlichen Verbreitungsgebiet erhalten oder wiederhergestellt werden. Für Natura-2000-Gebiete schreibt die FFH-Richtlinie daher ein strenges Schutzregime vor, das weder Land- und Forstwirtschaft noch den Einsatz von Pestiziden ausnimmt (ausführlich Möckel 2021). Hervorzuheben ist hier insbesondere das Erfordernis einer Verträglichkeitsprüfung gemäß Art. 6 Abs. 3 FFH-Richtlinie. Der europäische Gerichtshof hat in seinen Urteilen wiederholt die Bedeutung der Natura-2000-Gebiete als europäisches Naturerbe sowie das hohe Schutzniveau der FFH-Richtlinie und Vogelschutz-Richtlinie betont und hieraus hohe Anforderungen an die Genauigkeit, Klarheit und Bestimmtheit der gesetzlichen Umsetzung sowie an die erforderliche behördliche Durchführung in den Mitgliedstaaten hergeleitet (EuGH, Urt. v. 20.10.2005 – C-6/04, Rn. 21, 25 f. und Ls. 1; Urt. v. 10.5. 2007 – C-508/04, Rn. 58 ff., 73, 79, 98).

Der Gerichtshof hat des Weiteren 2018 nochmals klargestellt, dass eine Verträglichkeitsprüfung auch bei nicht genehmigungspflichtigen Maßnahmen landwirtschaftlicher Bodennutzung (in dem Fall ging es um Düngung und Beweidung) durchzuführen ist, wenn diese potenziell geeignet sind, ein Natura-2000-Gebiet einzeln oder kumulativ in Zusammenwirkung mit anderen Plänen und Projekten erheblich zu beeinträchtigen (EuGH, Urt. v. 7.11.2018 - C-293/17 und C-294/17). Das Potenzial einer erheblichen Beeinträchtigung liegt vor, wenn sich eine Gefährdung des Erhalts oder der Wiederherstellung günstiger Erhaltungszustände für die im betreffenden Gebiet geschützten oder vorkommenden Lebensraumtypen und Arten von gemeinschaftlichen Interesse einschließlich der charakteristischen Arten der Lebensraumtypen beziehungsweise der erforderlichen Habitate der Arten nicht mit Gewissheit ausschließen lässt (EuGH, Urt. v. 7.11.2018 – C-461/17). Das Risiko ist unter anderem anhand der besonderen Merkmale und Umweltbedingungen des betroffenen Gebiets zu beurteilen (EuGH, Urt. v. 7.11. 2018 – C 293/17 und C 294/17, Rn. 93, 109). Auch stoffliche Einträge sind hierbei prüfungsrelevant (EuGH, Urt. v. 7.11.2018 - C 293/17 und C 294/17, Rn. 59-73). Die Tätigkeiten müssen dabei nicht im Gebiet erfolgen, da Beeinträchtigungen der Erhaltungsziele von außen durch Ferntransport oder Fernwirkungen ebenfalls prüfungspflichtig sind (EuGH, Urt. v. 24.11.2011 – C-404/09, Rn. 146 ff., 166 ff.; Urt. v. 13.12.2007 – C-418/ 04, Rn. 256 f.).

Ausgenommen von der Prüfungspflicht sind nach dem Gerichtshof lediglich wiederkehrende Maßnahmen, die schon vor dem Inkrafttreten der FFH-Richtlinie (1992) erfolgten und sich seitdem nicht hinsichtlich ihrer Art oder der Umstände ihrer Ausführung verändert haben (EuGH, Urt. 7.11.2018 - C 293/ 17 und C 294/17, Rn. 74-86; Urt. v. 14.1.2010 – C-226/08, Rn. 47-51). Bei diesen unveränderten Maßnahmen gilt jedoch das Verschlechterungsverbot des Art. 6 Abs. 2 FFH-Richtlinie, der ein ähnlich hohes Schutzniveau einfordert und die Mitgliedstaaten auch zu präventivem und repressivem Handeln verpflichtet (EuGH, Urt. v. 7.11.2018 – C-293/17 und C-294/17, Rn. 85, 134; Urt. v. 14.1.2016 – C-399/14, Rn. 52).

Lassen sich bei einer Tätigkeit anhand objektiver Umstände und den besten verfügbaren wissenschaftlichen Erkenntnissen erhebliche Beeinträchtigungen eines Natura-2000-Gebiets nicht mit Gewissheit – das heißt ohne jeden vernünftigen wissenschaftlichen Zweifel – ausschließen, dann ist die geprüfte Tätigkeit von den Mitgliedstaaten zu untersagen, sofern kein Ausnahmegrund nach Art. 6 Abs. 4 FFH-Richtlinie vorliegt (EuGH, Urt. v. 7.11.2018 – C-293/17 und C-294/17, Rn. 59-73, 92-100; Urt. v. 14.1.2016 – C-399/14, Rn. 43-49.). Pauschale antizipierte Freistellungen von der Prüfung für bestimmte Tätigkeiten oder unterhalb von Bagatellschwellen sind nur zulässig, wenn sichergestellt ist, dass in jedem späteren Einzelfall weder einzeln noch kumulativ eine erhebliche Beeinträchtigung für die betreffenden Natura-2000-Gebiete ausgehen kann (EuGH, Urt. v. 7.11.2018 – C-293/17 und C-294/17, Rn. 90-120; Urt. v. 21.6.2018 – C-543/16 Rn. 91-94; Urt. v. 26.5.2011 – C-538/09, Rn. 41¿ff.; Urt. v. 10.1.2006 – C-98/03, Rn. 39-41).

Ob eine Tätigkeit prüfungspflichtig ist, bedarf der Klärung im Rahmen einer behördlichen Vorprüfung (Screening) anhand objektiver Umstände unter Berücksichtigung der besonderen Merkmale und Erhaltungsziele des betroffenen Natura-2000-Gebiets (EuGH, Urt. v. 7.9.2004 – C-127/02, Rn. 43 f., 49; Urt. v. 21.7.2011 – C-2/10, Rn 41 f.; BVerwG, Urt. v. 18.12.2014 – 4 C 35.13, Rn. 33, 48). Da Pestizide direkt und mittelbar auf wildlebende Arten und Habitate einwirken, ist bei ihrem Einsatz in oder in der Nähe von Natura-2000-Gebieten eine behördliche Vorprüfung erforderlich (Möckel 2021). Lassen sich hier erhebliche Beeinträchtigungen nicht mit Gewissheit ausschließen, ist eine vollumfängliche Verträglichkeitsprüfung durchzuführen. Etwas anderes gilt nur, wenn der Pestizideinsatz hinsichtlich der Art und Menge des Mittels und seiner Wirkstoffe sowie der Art und Weise der Ausbringung seit 1992 unverändert erfolgt, was regelmäßig nicht der Fall ist, da die meisten Mittel und Wirkstoffe erst später zugelassen wurden.

2.3 Naturschutzfachliche Ziele

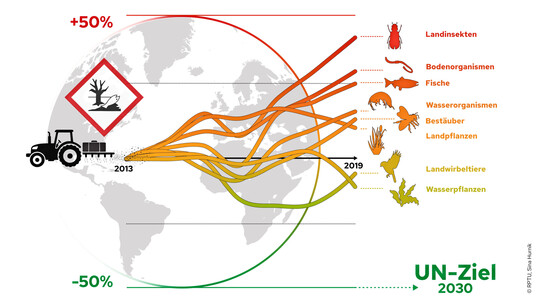

Um den fortschreitenden Verlust der Biodiversität in der EU zu stoppen, hat sich die Europäische Kommission im Rahmen ihres Green Deals politisch das Ziel gesetzt, die Verwendung und das Risiko chemischer Pestizide sowie den Einsatz von Pestiziden mit höherem Risiko bis 2030 zu halbieren (EU-KOM 2020b, EU-KOM 2020d). Rechtlich bereits jetzt schon verbindlich ist für die Mitgliedstaaten hingegen das Ziel, in den biogeografischen Regionen einen günstigen Erhaltungszustand der geschützten Lebensraumtypen und Arten zu bewahren oder wiederherzustellen, wobei insbesondere Natura-2000-Gebiete dieses Ziel sicherstellen sollen (Art. 2 Abs. 2 FFH-Richtlinie, 9. Erwägungsgrund Vogelschutz-Richtlinie). Ob Schutzgebietsregelungen diesbezüglich eine Regelungslücke aufweisen, lässt sich daher nicht generell, sondern nur anhand der im jeweiligen Gebiet geschützten Habitate sowie Arten und ihrer Erhaltungserfordernisse feststellen, die in Managementplänen näher zu beschrieben sind.

Für die nationalen Schutzgebietstypen (NP, NSG, BR) ergeben sich die naturschutzfachlichen Ziele aus den §§ 23–25 BNatSchG sowie den spezifischen Schutzgebietsrechtsakten und Bewirtschaftungsplänen. Mit der Biodiversitätsstrategie und dem „Aktionsprogramm Insektenschutz“ hat die Bundesregierung naturschutzfachliche Ziele unter anderem für Schutzgebiete und hinsichtlich des Pestizideinsatzes formuliert (Bundesregierung 2007, Bundesregierung 2019), wobei diesen politischen Zielsetzungen keine rechtliche Verbindlichkeit zukommt.

3 Bundesweit geltende Anforderungen zum Einsatz von Pestiziden

Während für Biozide das allgemeine Chemikalienrecht gilt, hat der Bundesgesetzgeber mit dem Pflanzenschutzgesetz (PflSchG) den Einsatz von chemischen Pflanzenschutzmitteln gesondert geregelt. Hierauf gestützt hat das Bundeslandwirtschaftsministerium unter anderem die Pflanzenschutzanwendungsverordnung (PflSchAnwV) erlassen. Zugelassene Pflanzenschutzmittel dürfen gemäß § 12 Abs. 1 PflSchG nur unter Einhaltung der in der Zulassung festgesetzten Anwendungsvorgaben (unter anderem Anwendungsgebiet und maximal zulässige Anwendungsmenge) angewendet werden. Im Rahmen der guten fachlichen Praxis sind unter anderem die allgemeinen Grundsätze zum integrierten Pflanzenschutz des Anhangs III der Richtlinie 2009/128/EG einzuhalten (§ 3 Abs. 1 Nr. 1 PflSchG). Allerdings hat der Bundesgesetzgeber es bisher versäumt, die europäischen Grundsätze zum integrierten Pflanzenschutz zu konkretisieren, weshalb sowohl ihre praktische Umsetzung durch die Anwender als auch die behördliche Kontrollierbarkeit stark eingeschränkt sind (BMEL 2018, Europäischer Rechnungshof 2020, Möckel 2020). Damit kommt Deutschland den Verpflichtungen aus Art. 14 Richtlinie 2009/ 128/EG nicht ausreichend nach.

Pflanzenschutzmittel dürfen nicht angewandt werden, soweit der Anwender damit rechnen muss, dass ihre Anwendung im Einzelfall schädliche Auswirkungen auf die Gesundheit von Mensch oder Tier beziehungsweise auf das Grundwasser oder sonstige erhebliche schädliche Auswirkungen, insbesondere auf den Naturhaushalt, hat (§ 13 Abs. 1 PflSchG). Bei der Anwendung von Pflanzenschutzmitteln ist es unter anderem verboten, wildlebende Tiere der besonders geschützten Arten zu verletzen oder zu töten und ihre Entwicklungsformen zu beschädigen oder zu zerstören sowie wildlebende Pflanzen der besonders geschützten Arten und ihre Entwicklungsformen zu beschädigen oder zu zerstören (§ 13 Abs. 2 PflSchG, § 44 Abs. 1 BNatSchG). Diese Artenschutzverbote setzen Art. 12 FFH-Richtlinie und Art. 5 Vogelschutz-Richtlinie um, die nach dem Europäischen Gerichtshof ebenfalls ein hohes Schutzniveau von den Mitgliedstaaten einfordern (vergleiche zuletzt EuGH, Urt. v. 4.3.2021 – C-473/19 und C-474/19).

In Naturschutzgebieten, Nationalparks, Nationalen Naturmonumenten, Naturdenkmälern und gesetzlich geschützten Biotopen sind rund 60 von über 288 im Jahr 2019 zugelassenen Wirkstoffen (BVL 2020 a) nach § 4 PflSchAnwV verboten oder in ihrer Verwendung stark eingeschränkt, „es sei denn, daß eine Anwendung in der Schutzregelung ausdrücklich gestattet ist oder die Naturschutzbehörde die Anwendung ausdrücklich gestattet“. Die Zahl der Wirkstoffe soll aktuell durch eine Novellierung der PflSchAnwV erhöht werden (BMEL 2021), um das „Aktionsprogramm Insektenschutz“ der Bundesregierung (Bundesregierung 2019) umzusetzen. Fraglich ist, inwieweit damit auch die europäischen Verpflichtungen aus Art. 12 Richtlinie 2009/128/EG und Art. 6 Abs. 2-4 FFH-Richtlinie umgesetzt werden (siehe Box).

Das Bundesnaturschutzgesetz sieht verschiedene Instrumente vor, um auf der gesamten Fläche den Naturhaushalt sowie Biotope zu erhalten und wildlebende Arten zu schützen (unter anderem Grundsätze zur guten fachlichen Praxis, Eingriffsregelung, Verbote zum Artenschutz). Zur Begrenzung des Pestizideinsatzes in Schutzgebieten tragen sie aus verschiedenen Gründen bisher wenig bei (siehe Tab. 2 und Abschnitt 3.5.3 der Studie). Hinsichtlich der schutzgebietsspezifischen Regelungen ist zu differenzieren. Bei Naturschutzgebieten, Nationalparks und Biosphärenreservaten beschreiben §§ 23–25 BNatSchG nur die Schutzziele, überlassen im Übrigen aber den Ländern die Ausgestaltung der rechtlichen Schutzregelungen, sodass bisher auf Bundesebene keine Konkretisierung naturschutzrechtlicher Schutzpflichten hinsichtlich der Anwendung von Pestiziden in Schutzgebieten besteht. Dies könnte sich mit dem geplanten Insektenschutzgesetz (Bundesregierung 2021) zumindest für den Einsatz von Biozidprodukten ändern, da der Entwurf umfangreiche Verbote in Naturschutzgebieten, Nationalparks, Nationalen Naturmonumenten, Naturdenkmälern sowie in gesetzlich geschützten Biotopen vorsieht.

Bei Natura-2000-Gebieten enthalten schon §§ 33, 34 BNatSchG Schutzregelungen zur Umsetzung von Art. 6 Abs. 2-4 FFH-Richtlinie. Der Einsatz von Pestiziden in oder in der Nähe dieser Gebiete kann dabei entweder ein nach § 34 Abs. 6 BNatSchG anzeigepflichtiges Projekt sein oder unter § 33 BNatSchG fallen. Nach der Gesetzesbegründung der Bundesregierung zu § 34 Abs. 6 BNatSchG ist die land-, forst- und fischereiwirtschaftliche Bodennutzung, welche den Anforderungen an die gute fachliche Praxis in § 5 Abs. 2 bis 4 BNatSchG, § 17 Abs. 2 des Bundes-Bodenschutzgesetzes und dem Recht der Land-, Forst- und Fischereiwirtschaft entspricht „in der Regel kein Projekt im Sinne dieses Gesetzes“ (BT-Drs. 16/6780, S. 13; BT-Drs. 16/12274, S. 65). Zwar sind Gesetzesbegründungen rechtlich unverbindlich, gleichwohl hat diese Regelvermutung in der behördlichen Praxis zu der politisch gewünschten Freistellung geführt. Obwohl die ganz überwiegende Literaturmeinung in dieser pauschalen Freistellung einen Verstoß gegen Art. 6 Abs. 3 FFH-Richtlinie sah und sieht, da die Regelungen zur guten fachlichen Praxis nicht auf die Schutzerfordernisse bei Natura-2000-Gebieten Bezug nehmen (vgl. Möckel in: Schlacke 2017, § 34 Rn. 41 ff. mit weiteren Nachweisen), ist das Bundesverwaltungsgericht der Gesetzesbegründung und behördlichen Praxis gefolgt (BVerwG, Urt. v. 6.11.2012 – 9 A 17.11, Rn. 89).

Spätestens seit dem Urteil des EuGH vom 7.11.2018 (siehe Abschnitt 2) ist klar, dass eine derartige freistellende Regelvermutung nicht richtlinienkonform ist (OVG Bautzen, Beschl. v. 9. 6. 2020 – 4 B 126/19; Fischer-Hüftle 2020, Möckel 2019, Schumacher 2020). Selbst bei einer uneingeschränkten Anwendung von § 34 Abs. 6 BNatSchG auf land-, forst- und fischereiwirtschaftliche Bodennutzungen ist allerdings aufgrund der Defizite dieser Regelung nicht sicherstellt, dass alle Tätigkeiten mit potenziellen negativen Auswirkungen (einzeln oder kumulativ) auf Natura-2000-Gebiete einer behördlichen Verträglichkeitsprüfung unterzogen werden (Fischer-Hüftle 2009; Möckel in: Schlacke 2017, § 34 Rn. 194 f.). Im Ergebnis gewährleistet das Bundesrecht derzeit nicht, dass vor einem Pestizideinsatz in oder in der Nähe eines Natura-2000-Gebiets gemäß Art. 6 Abs. 2 FFH-Richtlinie geprüft und sichergestellt wird, dass von diesem Einsatz mit Gewissheit keine erheblichen Beeinträchtigungen ausgehen können.

Insgesamt ist nach den ausführlichen Untersuchungen in der Studie zu konstatieren, dass beim Einsatz von Pflanzenschutzmitteln und Biozidprodukten gemäß Bundesrecht weder der jeweilige Erhaltungszustand noch die spezifische Vulnerabilität von Ökosystemen, Gewässern, geschützten Biotopen sowie wildlebenden Tier- und Pflanzenarten gegenüber Pestiziden berücksichtigt wird. Zugleich mangelt es an einem ausreichenden Gebietsschutz vor den negativen Auswirkungen des Pestizideinsatzes.

4 Weitergehende landesrechtliche Anforderungen in Baden-Württemberg

Baden-Württemberg will den Einsatz von chemisch-synthetischen Pflanzenschutzmitteln bis 2030 landesweit um 40–50 % gegenüber 2020 reduzieren (§ 17b Landwirtschafts- und Landeskulturgesetz – LLG). Seit 2015 hat Baden-Württemberg den Einsatz von Pestiziden in Naturschutzgebieten, in Kern- und Pflegezonen von Biosphärengebieten, in gesetzlich geschützten Biotopen und bei Naturdenkmalen außerhalb von intensiv genutzten land- und fischereiwirtschaftlichen Flächen verboten (§ 34 Naturschutzgesetz). Damit dürfen auf forstwirtschaftlichen Flächen in den genannten Gebieten keine Pestizide eingesetzt werden. Des Weiteren gilt ab dem 1.1.2022 ein Totalverbot von Pestiziden in Naturschutzgebieten.

Von den Verboten können allerdings befristet landesweite oder regionale Ausnahmen erlassen werden, soweit dies zur Gewährleistung der Verkehrssicherheit von Schienenwegen oder zur Vermeidung von Beeinträchtigungen der menschlichen Gesundheit oder des menschlichen Wohlbefindens erforderlich ist. Auf Antrag können auch bestimmte Mittel in Naturschutzgebieten zugelassen werden, wenn das Verbot für land- und fischereiwirtschaftlicher Betriebe eine unbillige und ungerechtfertigte Härte darstellt oder ihr Einsatz zur Erhaltung des Schutzgebiets unerlässlich ist.

Auf obigen intensiv genutzten land- und fischereiwirtschaftlichen Flächen sowie auf allen Flächen in Landschaftsschutzgebieten, Natura-2000-Gebieten, Naturparks und in Entwicklungszonen von Biosphärengebieten dürfen Pflanzenschutzmittel seit dem 23.7.2020 nur entsprechend den in § 17c Landwirtschafts- und Landeskulturgesetz (LLG) niedergelegten Grundsätzen zum integrierten Pflanzenschutz angewendet werden. Dieser gilt allerdings nur für die Landwirtschaft, nicht aber für die Forst- und Fischereiwirtschaft.

Trotz des hohen Anspruchs behebt das Landesrecht nicht die europarechtlichen Defizite des Bundesrechts hinsichtlich Art. 6 Abs. 3 FFH-Richtlinie und Art. 12 und 14 Richtlinie 2009/128/EG. Zum einen wird der land-, forst- und fischereiwirtschaftliche Einsatz von Biozidprodukten in Natura-2000-Gebieten weder eingeschränkt noch dem Vorbehalt einer FFH-Verträglichkeitsprüfung unterworfen. Zum anderen sind Pflanzenschutzmittel ebenfalls ohne Vorbehalt einer FFH-Verträglichkeitsprüfung im Rahmen von § 17c LLG zulässig, obwohl die gebietsunspezifischen Vorgaben des § 17c LLG nicht die Anforderungen des Europäischen Gerichtshof an pauschal antizipierte Freistellungen erfüllen (siehe Abschnitt 2).

Die Vorgaben genügen weiterhin nicht dem Minimierungs- und Konkretisierungsaufträgen von Art. 12 und 14 Richtlinie 2009/128/EG, da sie nur wenig über den Anhang III der Richtlinie 2009/128/EG hinausgehen und auch nur für die Landwirtschaft gelten. Selbst die weitergehenden ausdrücklichen Verpflichtungen zu einer Fruchtfolge und zur Verwendung nützlingsschonender Pflanzenschutzmittel bleiben letztlich so unkonkret, dass sie wenig bewirken oder behördlich nicht durchsetzbar sind. Die besonders relevanten Schadschwellen werden auch in Baden-Württemberg nicht weiter konkretisiert und rechtsverbindlich festgelegt.

5 Schutzgebietsregelungen in Niedersachsen und Sachsen

In Niedersachsen und Sachsen wurden die geltenden Rechtsakte von 1.756 Schutzgebieten ausgewertet – differenziert nach den vier Schutzgebietstypen und den verschiedenen CORINE-Flächentypen (Details siehe Vorabfassung). Die Rechtsakte sind überwiegend Verordnungen der zuständigen oberen oder mittleren Landesnaturschutzbehörden. Sachsen hat zum Teil mittels Sammelverordnungen Regelungen für eine Vielzahl von Schutzgebieten erlassen. Gleichzeitig gilt bei 18 sächsischen Naturschutzgebieten noch die DDR-Naturschutzverordnung vom 18. Mai 1989 (Gesetzesblatt der Deutschen Demokratischen Republik, Berlin, den 19. Juni 1989, Teil I Nr. 12, S. 159-169), wonach es nicht gestattet ist, „Biozide anzuwenden und mit Luftfahrzeugen über einen angrenzenden 100 m breiten Streifen um das Naturschutzgebiet Agrochemikalien auszubringen“.

Anhand der Auswertung von 692 Schutzgebietsverordnungen sind in Sachsen in 581 Schutzgebieten Pflanzenschutzmitteln und in 521 Gebieten Biozidprodukte nicht generell verboten (siehe Abb. 4). Insbesondere gestattet Sachsen auf sämtlichen land- und forstwirtschaftlich genutzten Flächen innerhalb seiner Flächenschutzgebiete den Pestizideinsatz (Regelungskategorie 1 bis 3) mit Ausnahme von fünf Naturschutzgebieten und der Kernzone eines Biosphärenreservats, welche einen Anteil von 0,34 % an der gesamten Schutzgebietsfläche haben. Biozidprodukte sind in den meisten Schutzgebieten ohne weitere Einschränkungen zulässig (Regelungskategorie 1). Bei den Naturschutzgebieten wurde 2001 mit Sammelverordnungen das ursprünglich höhere Schutzniveau gezielt im Interesse der Agrarbetriebe abgesenkt.

Europarechtlich problematisch ist, dass Sachsen bei über 80 % der Natura-2000-Gebiete nicht über die defizitäre Bundesregelung des § 34 BNatSchG hinausgeht (Regelungskategorie 1), obwohl der Pestizideinsatz in 47 dahingehend betrachteten Managementplänen explizit als Gefahr für die geschützten Arten eingestuft wird. Der Freistaat erklärt es sogar ausdrücklich zur Landespolitik, beim Schutz der Natura-2000-Gebiete vorrangig auf das Freiwilligkeitsprinzip zu setzen (Sachsen 2021). Die Freistellung des landwirtschaftlichen Pestizideinsatzes von strengeren Schutzgebietsregelungen betrifft eine erhebliche Flächenkulisse, da in Sachsen unter anderem der Anteil der Ackerflächen in FFH-Gebieten bei 12 %, in Vogelschutzgebieten bei 23 % und bei Naturschutzgebieten bei 7 % liegt. Flächenmäßig sind dies in Vogelschutzgebieten 57.000 ha Ackerland, wobei auch auf den 37.000 ha Grünland und 117.000 ha Waldflächen ein – wenn auch wesentlich seltenerer – Einsatz von Pestiziden nach den Schutzgebietsregelungen nicht untersagt ist.

In Niedersachsen wurden die Regelungen für insgesamt 1.064 Schutzgebiete analysiert. Die niedersächsischen Regelungen zum Pestizideinsatz unterscheiden sich erheblich von den Sächsischen, da sie oftmals differenzierter und konkreter bezogen auf das Schutzgebietsziel sind. Komplettverbote sind auf den land- und forstwirtschaftlichen Flächen innerhalb der Schutzgebiete dennoch die große Ausnahme. In 1.022 von 1.064 Schutzgebieten waren Pflanzenschutzmittel und in 1.043 Schutzgebieten Biozidprodukte nicht verboten, sondern im Rahmen der Regelungskategorien 1 bis 4 zulässig (siehe Abb. 3), allerdings im Vergleich zu Sachsen mit deutlich mehr Auflagen und Einschränkungen. Häufig müssen Anwender auf Wiesen, Weiden und in Wäldern den Einsatz bei den Naturschutzbehörden vorher anzeigen. Negativ stechen die Großschutzgebiete hervor. In beiden Nationalparks, Harz und Niedersächsisches Wattenmeer, ist auf der gesamten Fläche der Pestizideinsatz nach Maßgabe des Bundesrechts erlaubt.

Auch wenn die ökologische und rechtliche Situation in jedem Schutzgebiet einzigartig ist, so lassen sich die Schutzgebietsregelungen anhand der vorgenommenen Differenzierung in fünf Regelungskategorien hinsichtlich ihrer Vereinbarkeit mit höherrangigem Recht und übergreifenden rechtlich determinierten naturschutzfachlichen Erfordernissen bewerten. Die Bewertungsergebnisse sind in Tab. 1 zusammengefasst und ausführlich in Kapitel 3.5 der Studie dargelegt.

6 Empfehlung für den Bundesgesetzgeber

Die Untersuchung hat gezeigt, dass hinsichtlich des Pestizideinsatzes in oder in der Nähe von Schutzgebieten derzeit weder die bundesrechtlichen Regelungen noch die landesrechtlichen Regelungen in Baden-Württemberg, Niedersachsen und Sachsen den europarechtlichen Anforderungen und den naturschutzfachlichen Zielen genügen. Nur wenige Schutzgebietsrechtsakte erfüllen die Anforderungen.

Der rechtsanalytische Befund wird bestätigt durch die anhaltenden schlechten Erhaltungszustände bei Biotopen und wildlebenden Arten in Agrarlandschaften und in Schutzgebieten (siehe Abschnitt 1). Die Defizite der bundes- und landesrechtlichen Schutzregelungen erklären, warum auch nach über 40 Jahren europäischer Vogelschutzrichtlinie und über 25 Jahren FFH-Richtlinie die Erhaltungszustände der meisten hierdurch geschützten Lebensraumtypen und Arten in Deutschland ungünstig sind und sich auch seit 1992 nicht wesentlich verbessert haben (vgl. BMU/BFN 2020). Insoweit sind die anhängigen Vertragsverletzungsverfahren der Europäischen Kommission gegen Deutschland eine logische Konsequenz (EU-KOM 2020 a, EU-KOM 2020 c).

Um die rechtlichen Defizite zu beheben, empfehlen die Autoren bundesweit im Bundesnaturschutzgesetz für die vier untersuchten Schutzgebietstypen die in Tab. 3 vorgeschlagenen Schutzregelungen hinsichtlich des Pestizideinsatzes einzuführen. Das bundesrechtliche Schutzregime bezüglich Pestizideinträgen sollte aufgrund des Ferntransports von Pestiziden dabei nicht nur bei Natura-2000-Gebieten, sondern auch bei den ebenfalls kleinräumigen Naturschutzgebieten die angrenzenden Flächen mit umfassen, um gemäß § 22 Abs. 1 BNatSchG „die für den Schutz notwendige Umgebung“ mit einzubeziehen (vgl. Hendrischke in: Schlacke 2017, § 22 Rn. 28 f., § 23 Rn. 43).

Diese Empfehlungen würden wesentlich geringere Vollzugsprobleme verursachen als die wirkstoffbezogenen Beschränkungen in der geltenden und zukünftig novellierten Pflanzenschutzanwendungsverordnung (siehe Box), da es einfacher zu kontrollieren ist, ob überhaupt ein Pflanzenschutzmitteleinsatz erfolgt (bei Ackerflächen sind in der Kultur regelmäßig die Fahrspuren der Ausbringungsfahrzeuge auf Satellitenbildern erkennbar), als zu kontrollieren, welcher Wirkstoff ausgebracht wird. Soweit durch die vorgeschlagenen Verbote und Genehmigungsvorbehalte die betrieblichen Gewinne einer der land-, forst- und fischereiwirtschaftlichen Bewirtschaftung in diesen Gebieten vermindert werden, könnte dies finanziell zum Beispiel gemäß Art. 30 der noch geltenden ELER-Verordnung 1306/2013/EG beziehungsweise der zukünftigen ELER-Verordnung kompensiert werden.

Anmerkungen

Der Aufsatz beruht auf einer Studie, die von den Autoren im Auftrag des Umweltbundesamtes im Herbst 2020 erstellt sowie im Dezember 2020 vom Umweltbundesamt und Bundesumweltministerium abgenommen wurde, deren Veröffentlichung bisher allerdings aus politischen Gründen nicht erfolgte. Die gesamte Studie ist auf https://www.umweltbundesamt.de/publikationen unter dem Titel „UBA-Texte 49/2021 Regelungen zur Anwendung von Pestiziden in Schutzgebieten – Abschlussbericht“ veröffentlicht. Studienleiterin war Dr. Heidi Mühlenberg. Prof. Dr. Josef Settele vom Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung – UFZ hat die Autoren bei der Durchführung der Untersuchung beraten. Der Aufsatz ist bezüglich des Insektenschutzgesetzes und der Pflanzenschutzanwendungsverordnung auf dem Stand vom April 2021.

Literatur

Aus Umfangsgründen steht das ausführliche Literaturverzeichnis unter Webcode NuL2231 zur Verfügung.

Novelle der Pflanzenschutzanwendungsverordnung

Das Bundeslandwirtschaftsministerium will mit der Novelle (BMEL 2021) zum einen den Einsatz glyphosathaltiger Mittel einschränken und ab 2024 ganz verbieten (§§ 3b, 9 Entwurf). Zum andern soll neben einem besseren Schutz von Gewässern (§ 4a Entwurf) der Einsatz bestimmter Pflanzenschutzmittel in Schutzgebieten wie folgt stärker beschränkt werden:

- Verbot einer Anwendung glyphosathaltiger Mittel in Wasserschutzgebieten, Heilquellenschutzgebieten und Kern- und Pflegezonen von Biosphärenreservaten (§ 3b Abs. 5 Entwurf),

- Verbot folgender Pflanzenschutzmittel in Naturschutzgebieten, Nationalparks Nationalen Naturmonumenten, Naturdenkmälern, gesetzlich geschützten Biotopen sowie in FFH-Gebieten auf Dauergrünland-, Wald- und nicht-landwirtschaftlichen Flächen (sofern die FFH-Flächen nicht unter die anderen Schutzgebietskategorien fallen):

1. die einen der in Anlage 2 oder 3 aufgeführten Stoffe enthalten oder daraus bestehen oder

2. die dazu bestimmt sind, unerwünschte Pflanzen oder Pflanzenteile zu vernichten (Herbizide), oder

3. die dazu bestimmt sind, Pflanzen oder Pflanzenteile vor Insekten zu schützen oder Insekten zu bekämpfen (Insektizide), und gemäß der Zulassung als bienengefährlich B1 bis B3 oder als bestäubergefährlich NN 410 gekennzeichnet sind (§ 4 Abs. 1 des Entwurfs).

Von dem Verbot in § 4 Abs. 1 des Entwurfs sollen behördliche Ausnahmen zur Abwendung erheblicher land- und forstwirtschaftlicher oder sonstiger wirtschaftlicher Schäden oder zum Schutz der heimischen Tier- und Pflanzenwelt, insbesondere vor invasiven Arten, möglich sein (§ 4 Abs. 2 Entwurf). Für Ackerflächen in FFH-Gebieten soll eine – regelungstechnisch überflüssige – Aufforderung zur freiwilligen Einhaltung der Verbote normiert werden (§ 4 Abs. 3 Entwurf). Für europäische Vogelschutzgebiete, die ebenfalls Natura-2000-Gebiete sind, gelten die Verbote insgesamt nicht. Gleiches gilt in FFH-Gebieten für Flächen zum Gartenbau, Obst- und Weinbau, Anbau von Hopfen und sonstigen Sonderkulturen sowie zur Vermehrung von Saatgut und Pflanzgut. Damit stellt die PflSchAnwV auch zukünftig nicht das nach Art. 6 Abs. 3 FFH-Richtlinie erforderliche Schutzregime für alle Natura-2000-Gebiete sicher (siehe Abschnitt 2).

Des Weiteren wird mit den wirkstoffbezogenen Beschränkungen ein weitestgehender Kontrollverzicht in Kauf genommen. Denn anders als bei einem vollumfänglichen Pestizidverbot oder Genehmigungsvorbehalt (siehe Abschnitt 6) können wirkstoffbezogene Untersagungen effektiv nur mittels Vor-Ort-Kontrollen behördlich überwacht werden, da nur so feststellbar ist, ob bei Pestizidanwendungen in diesen Schutzgebieten tatsächlich nur die erlaubten Wirkstoffe ausgebracht werden. Zwar müssen berufliche Anwender gemäß Art. 67 Abs. 1 Verordnung 1007/2009/EG „die Bezeichnung des Pflanzenschutzmittels, der Zeitpunkt der Verwendung, die verwendete Menge, die behandelte Fläche und die Kulturpflanze, für die das Pflanzenschutzmittel verwendet wurde“ dokumentieren. Ob diese Aufzeichnungen aber hinsichtlich der Flächen in Schutzgebieten korrekt sind, kann nur mittels Vor-Ort-Kontrollen durch die zuständigen Länderbehörden überprüft werden. Eine derartige Kontrolle erfolgt derzeit in seltenen Verdachtsfällen (vergleiche die Jahresberichte des Bundesamtes für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit zum Pflanzenschutz-Kontrollprogramm der Länder).

Um das bestehende Vollzugsproblem der PflSchAnwV zu beheben, hätte es daher einer Ausweitung der Kontrollkapazitäten in den Ländern sowie einer vorangehenden Anzeigepflicht zu Zeitpunkt und Ort eines geplanten Pestizideinsatzes bedurft. Beides sieht der Entwurf nicht vor. Vielmehr geht er davon aus, dass bei den Bundesländern allenfalls aufgrund der Bearbeitung von Ausnahmeanträgen (E.3 Entwurf) ein höherer Verwaltungsaufwand entsteht. Damit wird auch weiterhin bewusst in Kauf genommen, dass die Anwendungsverbote der PflSchAnwV nicht durch Vor-Ort-Kontrollen überwacht werden. Die gemäß Art. 12 Richtlinie 2009/128/EG vorgeschriebene weitestgehende Minimierung ist somit regulatorisch und praktisch nicht sichergestellt.

Fazit für die Praxis

- Aufgrund der Defizite im Bundes- und Landesrecht hinsichtlich des Einsatzes von Pflanzenschutzmitteln und Biozidprodukten (Pestizide) in und in der Nähe von Schutzgebieten kommt den Anwendern und Behörden eine erhöhte Verantwortung für das Erreichen günstiger Erhaltungszustände bei den geschützten Habitaten und Arten zu.

- Die vorhandenen Regelungen sind so anzuwenden und auszulegen, dass die natürlichen Lebensgrundlagen im Sinne von Art. 20 a Grundgesetz nicht gefährdet und die Natura-2000-Gebiete gemäß den europäischen Vorgaben nicht erheblich beeinträchtigt werden. Dies bedeutet insbesondere, dass:

- – die Anwendung von Pestiziden in oder in der Nähe von Natura-2000-Gebieten den zuständigen Naturschutzbehörden vorher gemäß § 34 Abs. 6 BNatSchG anzuzeigen ist und die Behörden den geplanten Einsatz auf ihre Verträglichkeit zu prüfen haben;

- – anderslautende Schutzgebietsregelungen der Länder wegen Verstoß gegen Art. 6 Abs. 3 FFH-Richtlinie nicht anwendbar sind;

- – Pestizide nicht eingesetzt werden dürfen, wenn nicht auszuschließen ist, dass diese erheblich schädliche Auswirkungen auf geschützte Biotope, Lebensraumtypen und Arten haben (§ 13 PflSchG, §§ 30, 44 BNatSchG).

Kontakt

Dr. iur Stefan Möckel ist Wissenschaftlicher Referent am Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung – UFZ, Department Umwelt- und Planungsrecht, und seit 2020 Leiter der Arbeitsgruppe „Landnutzung, Ökosystemleistungen und Biodiversität“ im UFZ-Themenbereich „Umwelt und Gesellschaft“ (zusammen mit Dr. Julian Rode). Promotion zu Umweltabgaben zur Ökologisierung der Landwirtschaft (2005). Erste und Zweite Juristische Staatsprüfung (2001, 2006). Schwerpunkte seiner Arbeit sind unter anderem Naturschutz- und Agrarumweltrecht.

---

Von Stefan Möckel, Cornelia Sattler und Heidi Mühlenberg

Eingereicht am 15. 04. 2021, angenommen am 24. 04. 2021

Barrierefreiheits-Menü

Schriftgröße

Kontrast

Menü sichtbar

Einstellungen

Zu diesem Artikel liegen noch keine Kommentare vor.

Artikel kommentierenSchreiben Sie den ersten Kommentar.