Verbreitung, Ausgestaltung und Effektivität von Baumschutzverordnungen in Bayern

Abstracts

Zur Sicherung ihres Baumbestandes steht bayerischen Kommunen das Instrument der Baumschutzverordnung zu Verfügung, die Fällungen nur nach vorheriger behördlicher Genehmigung gestattet. In den letzten Jahren ist in einigen Städten aus verschiedenen Gründen eine Tendenz zur Abschaffung der Verordnungen erkennbar, gleichzeitig scheitern andernorts Neueinführungen. Im Mittelpunkt der vorliegenden Arbeit steht die Analyse einer bayernweiten Kommunalbefragung – die mit Abstand umfangreichste, die bislang zu diesem Thema durchgeführt wurde. Untersucht wurde, als wie wichtig Baumschutzverordnungen auf kommunaler Ebene für den Baumschutz angesehen werden, wie viele Verordnungen es in Bayern gibt und wann diese eingeführt wurden. Weiter kam auf den Prüfstand, welche Schutzkriterien die Baumschutzverordnungen anlegen, ob sie möglicherweise gar kontraproduktive Wirkungen haben, wie viel (personellen) Aufwand ihre Durchsetzung bedeutet, in welcher Form Ausgleichsmaßnahmen verlangt und wie streng diese durchgesetzt und kontrolliert werden. Schließlich wurde eruiert, welche Schwachpunkte und Verbesserungspotenziale die existierenden Verordnungen aus Sicht der Kommunen aufweisen.

Dissemination, design and effectiveness of tree protection regulations in Bavaria – an empirical study

In order to secure their tree populations, Bavarian municipalities can enact tree protection statutes, with which fellings are only allowed when approved in advance by competent authorities. In recent years some cities have seen a trend to deregulation, while the introduction of new statutes has failed in other places. This paper provides the results of a municipal survey in Bavaria – the largest empiric investigation performed on this topic so far.

The main questions of the research were how importantly the municipalities rate the statutes for tree protection, how many statutes there are in Bavaria in total and when they were enacted, which protection criteria they apply, if the statutes may be counterproductive, what (personnel) expenses they cause, in which form compensation measures are demanded in case of fellings and how those are monitored. Furthermore, weak points and potential for improvement of the statutes have been determined.

- Veröffentlicht am

1 Einleitung

In zahlreichen Studien ist die Bedeutung von Stadtnatur für Biodiversität (Kuhnet al. 2004) sowie Luftqualität und Klimaschutz (Nowaket al. 1991) ebenso belegt wie die positiven Wirkungen für die Gesundheit der Bevölkerung. Solche sind u. a. mit Blick auf Stress und Depressionen (Grahn & Stigsdotter2003) sowie die physische Gesundheit und Lebensdauer nachgewiesen (De Vries & Verheijet al. 2003). Für Deutschland konnten z. B.Wüstemann et al. (2017) zeigen, dass die Verfügbarkeit von städtischen Grünflächen einen signifikant positiven Einfluss auf die Lebenszufriedenheit sowie die mentale und physische Gesundheit der Bevölkerung ausübt (Wüstemannet al. 2017).

Die wichtigen Funktionen der Stadtnatur und speziell von Stadtbäumen als Bewahrer einer lebenswerten Stadt sind heute vor dem Hintergrund von Wärmeinseleffekt, Klimawandel, aber auch zunehmenden Depressionen sowie Herz- und Kreislauferkrankungen von wachsender Bedeutung.

Gerade Städten und Gemeinden obliegt durch Art. 141 der Bayerischen Verfassung eine besondere Verantwortung, die Ortsbilder und natürlichen Lebensgrundlagen zu bewahren. Um ihre Stadtbäume zu erhalten, können bayerische Kommunen Baumschutzverordnungen erlassen, nach denen vor allem alte Bäume ab einem bestimmten Stammumfang nur mit einem tatsächlich vorliegenden „guten Grund“ gefällt werden dürfen. Dazu ist im Vorfeld eine entsprechende Genehmigung einzuholen.

Die Ermächtigungsgrundlage für den Erlass von Baumschutzverordnungen findet sich in § 29 Abs. 1 Satz 2 BNatSchG. In Bayern wurden solche Verordnungen in den 1970er und 1980er Jahren v. a. vom Umweltministerium unterstützt, um ortsbildprägende und für lebenswerte Dörfer und Städte wichtige Bäume zu schützen.

In den letzten Jahren kommt es immer wieder zu örtlichen Bestrebungen, Baumschutzverordnungen abzuschaffen oder zumindest zu lockern. Sie seien eine „Gängelung“ der Bürger, Bürokratiemonster, im besten Fall wirkungslos, im schlimmsten kontraproduktiv – oder die Bäume würden auch ohne Verordnung aufgrund des Eigeninteresses der Bürger ausreichend geschützt (Neumann2005). (Zuletzt wurde mit ebensolchen Argumenten und gegen erheblichen Widerstand in der Bevölkerung die Baumschutzverordnung in Schweinfurt abgeschafft. Ein Bürgerbegehren brachte zwar eine Mehrheit für den Erhalt der Verordnung, das notwenige Quorum wurde jedoch knapp verfehlt. Vgl. hierzuSchikora2018.) In der Lokalpolitik werden teilweise auch die knappen öffentlichen Kassen als Grund genannt (Günther2002). Einige dieser Argumente sollen im Rahmen dieses Aufsatzes geprüft werden. Der BUND Naturschutz in Bayern e.V. hat im Rahmen eines vom Bayerischen Naturschutzfonds geförderten Projektes „Neue Chancen für alte Bäume“ zwischen dem 13.03.2018 und dem 22.04.2018 eine Befragung unter sämtlichen bayerischen Städten und Gemeinden mit dem Ziel durchgeführt, die Verbreitung, Ausgestaltung und Effektivität von Baumschutzverordnungen zu untersuchen.

Konkret sollte geklärt werden, als wie wichtig Baumschutzverordnungen auf kommunaler Ebene für den Baumschutz angesehen werden, wie viele Verordnungen es in Bayern überhaupt gibt und wann diese eingeführt wurden, außerdem, welche Schutzkriterien Baumschutzverordnungen anlegen, ob sie kontraproduktive Wirkungen haben, wie viel (personellen) Aufwand ihre Durchsetzung bedeutet, wie streng Ersatzmaßnahmen durchgesetzt und kontrolliert werden und welche Schwachpunkte und Verbesserungspotenziale die existierenden Verordnungen aufweisen.

2 Befragungsergebnisse

Insgesamt wurden von Bayerns 2056 politisch selbständigen Kommunen 671 Datensätze zurückgeschickt, was einer durchaus hohen Rücklaufquote von 32,6 % entspricht. Die Einwohnerzahlen reichten dabei von kleinsten Gemeinden mit 55 bis zur Großstadt mit (laut Angabe) 1 500 000 Einwohnern. Die Verteilung der Kommunen nach Größenklassen lässt sich Tab. 1 entnehmen.

Es fällt auf, dass neun Städte eine Einwohnerzahl von mehr als 100 000 angaben. Da es laut offiziellen Zahlen in Bayern nur acht Städte dieser Größenordnung gibt, müssen wir davon ausgehen, dass mindestens eine Stadt bei dieser Angabe großzügig aufgerundet hat. Ebenfalls ist an dieser Stelle zu bedenken, dass zumindest die drei größten Städte Bayerns über die Einwohnerzahl leicht zu identifizieren wären und daher nach einem prüfenden Blick auf die Einwohnerzahlen angenommen werden muss, dass nicht alle Großstädte korrekte Einwohnerzahlen angegeben bzw. gänzlich auf eine Eingabe verzichtet haben (möglichweise aus Sorge um die Anonymität). Im Weiteren sollen dennoch die in Tab. 1 aufgeführten Größenkategorien für die Analyse beibehalten werden.

Von den 671 teilnehmenden Kommunen haben 81 eine Baumschutzverordnung erlassen, 590 nicht.

Die Autoren haben – parallel zur hier dargestellten Befragung – bei allen Unteren Naturschutzbehörden Bayerns Informationen zur Verbreitung von Baumschutzverordnungen in deren Zuständigkeitsbereichen eingeholt. Konnten oder wollten diese keine Auskünfte geben, wurde direkt bei den betreffenden Kommunen nachgefragt. Laut den so gewonnenen Angaben wurden in Bayern insgesamt 94 Baumschutzverordnungen erlassen. Von den betreffenden Kommunen nahmen 86 % an der Befragung teil.

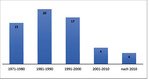

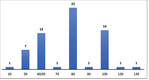

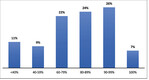

Die älteste Baumschutzverordnung stammt aus dem Jahr 1974, die jüngste von 2017. 83 % aller Verordnungen wurden noch im vergangenen Jahrhundert erlassen, 59 % in den 1970er und 1980er Jahren und lediglich 7 % seit 2010.

Nachfolgender Abb. 1 ist zu entnehmen, aus welcher Zeit die bestehenden Verordnungen stammen (Zahl der abgegebenen Antworten: 62).

2.1 Wichtigkeit von Baumschutzverordnungen

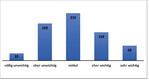

Die Frage, wie wichtig Baumschutzverordnungen in ihrer derzeitigen Form tatsächlich für den Baumschutz sind, sollte zunächst von den Kommunen mithilfe einer fünfstufigen Skala bewertet werden. Diese Frage wurde allen Kommunen gestellt, also auch denjenigen, die keine Baumschutzverordnung erlassen haben. Dabei halten sich die positiven und negativen Antworten – fasst man einerseits die Kategorien „völlig unwichtig“ und „eher unwichtig“ sowie andererseits „eher wichtig“ und „sehr wichtig“ zusammen – in etwa die Waage. Der Anteil derjenigen, die Baumschutzverordnungen als „sehr wichtig“ einstufen, ist jedoch deutlich höher als der jener, die sie als „völlig unwichtig“ betrachten (s. Abb. 2).

Analysiert man lediglich die Einschätzungen derjenigen Kommunen, die eine Baumschutzverordnung erlassen haben, zeigt sich eine deutlich andere Verteilung. Von den 65 Kommunen, die eine Antwort gegeben haben, halten lediglich drei eine Baumschutzverordnung für völlig unwichtig oder eher unwichtig für den Baumschutz, wohingegen 54 sie für eher wichtig oder sehr wichtig halten (s. Abb. 3).

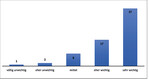

Im Anschluss wurde im Rahmen einer offenen Frage um die Angabe von Gründen für die jeweilige Einschätzung gebeten. Die Ergebnisse beziehen sich auf alle Kommunen, also auch diejenigen, die selbst keine Baumschutzverordnung erlassen haben. Die negativen Einschätzungen wurden von den Autoren dieses Artikels folgendermaßen kategorisiert (vgl. Abb. 4):

- Es sind genügend Bäume vorhanden.

- Bürger sollen eigenverantwortlich handeln bzw. ihr Privateigentum respektiert werden.

- Viel Bürokratie und Verwaltungsaufwand.

- Bürger und Behörden schützen die Bäume auch ohne Verordnung.

- Kontraproduktivität: Vor der Einführung kommt es zu Fällungen, danach zu keinen Neupflanzungen.

- Bäume werden anderweitig geschützt (Bebauungsplan, Baumkataster, Naturschutzgesetz etc.).

In den Begründungen zur Einschätzung, Baumschutzverordnungen seien wichtig bzw. sehr wichtig, findet sich vielfach ein Abstellen auf die Funktionen von Bäumen als Habitat, Sauerstofflieferant und als wichtiger Akteur im Kampf gegen Klimawandel und Insektensterben. Häufig wird die Wichtigkeit der Verordnung genannt, um in der Bevölkerung ein Bewusstsein für die Bedeutung der Bäume zu schaffen und Fällungen nur noch in gut begründeten Fällen zu ermöglichen. Vor allem in Zeiten, in denen Nachverdichtung ein wichtiges Thema ist – ob im Kampf gegen den Flächenverbrauch oder durch den zunehmenden Siedlungsdruck in Ballungsräumen –, seien Baumschutzverordnungen unverzichtbar. Fällungen seien dank einer Baumschutzverordnung auch nicht mehr ohne Ersatzpflanzungen möglich und vor allem ortsbildprägende Bäume erfahren so einen Schutz, der sonst nicht möglich wäre.

2.2 Ausgestaltung der Baumschutzverordnungen

49 von 81 Kommunen mit Baumschutzverordnung gaben an, alle Bäume im Stadtgebiet unter Schutz gestellt zu haben, eine Kommune nur Bäume in Privatbesitz und 15 Kommunen „Sonstiges“, wobei hier die meisten lediglich die Ausgestaltung konkretisiert haben, wie z. B. „Alle Bäume ab einem bestimmten Stammumfang“ bzw. „Innerhalb im Zusammenhang bebauter Ortsteile“. Da auch für diese Kommunen gilt, dass sämtliche Bäume unter den Schutz fallen, beträgt die Zahl der Baumschutzverordnungen, die alle Bäume im Stadtgebiet schützen, absolut 60 bzw. 74 % der Kommunen mit Verordnung. Vier schützen nur bestimmte Bäume, z. B. eine bestimmte Allee, in bestimmter Lage oder besonders ortsbildprägende Bäume.

Die meisten Kommunen legen einen Mindeststammumfang für den Schutz der Bäume fest, der unterschiedliche Werte von meistens 60, 80 oder 100 cm in einem Meter Höhe annimmt (Abb. 5). Zwei Ausreißern nach oben mit 120 bzw. sogar 130 cm steht ein Ausreißer nach unten mit nur 10 cm entgegen. Bei letzterem kann man davon ausgehen, dass es sich entweder um einen Eingabefehler oder einen außerordentlich ambitionierten Schutzwunsch handelt. Insgesamt haben 61 Kommunen hierzu eine Angabe gemacht.

35 Kommunen gaben zudem an, nur bestimmte Bäume unter Schutz zu stellen, meistens handelt es sich hierbei um Laubbäume, häufig mit Ausnahme der Obstbäume (außer Walnuss und Kastanie). Vereinzelt sind auch exotische Bäume explizit vom Schutz ausgenommen.

Angaben unter „Sonstige“ zielen meist auf den zusätzlichen Schutz von mehrstämmigen Bäumen und in einigen Fällen von Hecken ab 40 m² ab.

39 Kommunen haben ihre Baumschutzverordnung seit der Einführung mindestens einmal novelliert. Davon waren einige lediglich redaktionelle Änderungen, 13 Änderungen betrafen allerdings den Schutz bestimmter Baumarten – meistens wurde der Schutz von Nadelbäumen aufgehoben. In sieben Kommunen wurde der minimale Stammumfang für die Schutzwürdigkeit erhöht, in einem Fall von bislang 30 cm über zwischenzeitlich 60 auf heute 100 cm. Fünf Kommunen haben den Geltungsbereich angepasst, z. B. Neubaugebiete mit einbezogen. In den überwiegenden Fällen einer Novellierung wurden also die Schutzvorschriften im Zeitverlauf gelockert.

2.3 Kontraproduktivität von Baumschutzverordnungen

Kritiker von Baumschutzverordnungen unterstellen diesen häufig eine kontraproduktive Wirkung in zweierlei Hinsicht: Erstens würden alte Bäume mit Schutzanspruch noch rasch gefällt, bevor die Verordnung eingeführt wird. Besteht die Verordnung bereits, würden Bäume zweitens aufgrund des Mindeststammumfangs vor dem „Hineinwachsen“ in die Verordnung gefällt werden (z. B.Sebelka2008,Tempel2017, o. V. 2010).

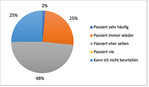

Die diesbezüglichen Erfahrungen der Kommunen wurden untersucht. Zur Beantwortung der Frage, ob vor der Einführung der Verordnung vermehrt Fällungen beobachtet werden konnten, hatten die Befragten die Möglichkeit, zwischen fünf Antwortoptionen zu wählen (Abb. 6). Von den insgesamt 65 Antwortenden konnte der Großteil, nämlich 42, die Situation allerdings nicht beurteilen, neun gaben an, es sei zu keinen Fällungen gekommen, acht sagten aus, dies sei selten passiert. Nur fünf Befragte antworteten, sie hätten die Erfahrung gemacht, kurz vor der Einführung seien noch Bäume gefällt worden. Eine einzige Kommune meinte, dies sei häufig passiert.

Das zweite oft geäußerte Argument gegen die Effektivität von Baumschutzverordnungen lautet, die Bäume könnten dann eben nicht mehr alt werden, da die Eigentümer sie rechtzeitig fällen würden, bevor sie unter die Verordnung fallen. Tatsächlich meint keine einzige Kommune, dies würde „nie“ passieren (Abb. 7). Allerdings gaben auch nur 2 % an, es komme „sehr häufig“ vor. Ein Viertel der Kommunen macht die Erfahrung, solche präventiven Fällungen würden „immer wieder“ geschehen. Der Großteil von beinahe der Hälfte (48 %) gab an, dies passiere „eher selten“. Die Befürchtung, Bäume hätten durch eine Baumschutzverordnung keine Chance mehr, alt zu werden, lässt sich anhand dieser Zahlen nicht halten, auch wenn das Problem nicht völlig von der Hand zu weisen ist – von einer grundsätzlich hohen Gefahr für die „mittelalten“ Bäume und einer Kontraproduktivität der Baumschutzverordnungen kann unseres Erachtens nicht ausgegangen werden.

2.4 Aufwand zur Durchsetzung einer Baumschutzverordnung

Die Kommunen wurden gebeten, den Personalaufwand für Verwaltung und Außendienst (in Stunden pro Monat) zur Durchsetzung der Baumschutzverordnung zu schätzen – naturgemäß differiert dieser sehr stark in Abhängigkeit von der Größe der Kommune und reicht von einer halben Stunde im Monat bis zu 450 Stunden. Setzt man den angegebenen Zeitbedarf in Relation zur Einwohnerzahl ergibt sich ein arithmetischer Mittelwert von 1,65 Stunden pro Monat und tausend Einwohner. Gewichtet man die starken Ausreißer mithilfe des Medians weniger stark, erhält man einen Wert von 0,91.

Der Aufwand für die Durchsetzung einer Baumschutzverordnung liegt also in etwa bei einer Stunde pro Monat und 1000 Einwohnern, bei den Großstädten ist ein degressiver Effekt erkennbar.

2.5 Fällanträge, Genehmigungen und Ausgleichsleistungen

Auch bei der Zahl der Anträge auf Genehmigung von Fällung oder Baumveränderung scheint es zweckmäßig, die Anzahl der Anträge auf die Einwohnerzahl zu beziehen. Das arithmetische Mittel beträgt hier 3,75 Anträge pro Jahr und 1000 Einwohner, der Median 2,41. Pro Jahr und 1000 Einwohner werden also durchschnittlich ca. 3 Anträge auf Baumfällung oder Baumveränderung gestellt.

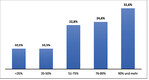

Die Frage nach dem Anteil der genehmigten Anträge wurde in offener Form gestellt und die Antworten von den Autoren kategorisiert (Abb. 8). Von den 57 Kommunen, die einen Prozentsatz nannten, zu dem sie Fällungen genehmigen, gaben 10,5 % an, weniger als 35 % der Anträge, weitere 10,5 % zwischen 35 und 50 % der Anträge zu genehmigen. 78 % der Kommunen genehmigen mehr als die Hälfte der Anträge, etwa ein Drittel der Kommunen genehmigen mit 90 % (oder mehr) sogar beinahe jeden eingehenden Antrag.

Bayernweit werden durchschnittlich 72 % aller Fällanträge bewilligt. Dies passt zu Werten vonSchulz, der bei einer bundesweiten Befragung eine Genehmigungsquote von über 80 % ermittelte (Schulz2002). Der große Ermessensspielraum der Behörden zeigt sich in den deutlichen Unterschieden der Genehmigungszahlen zwischen den Kommunen (Abb. 8).

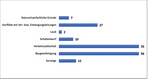

Gefragt nach den häufigsten Gründen für die Erteilung einer Fällgenehmigung (s. Abb. 9), wurde (bei der Möglichkeit von Mehrfachnennungen) jeweils 56-mal Verkehrssicherheit und das Vorhandensein einer Baugenehmigung genannt. 27-mal gab es Konflikte mit Ver- und Entsorgungsleitungen, siebenmal fanden sich naturschutzfachliche Gründe. Der Schattenwurf wurde zehnmal als Grund angegeben, wegen des ungewünschten herbstlichen Laubabwurfs mussten immerhin zwei Bäume fallen, die unter eine Baumschutzverordnung fielen. Zwölfmal wurden sonstige Gründe genannt, konkret waren das jeweils hälftig Krankheiten des Baums und (potenzielle) Schädigungen von Gebäuden.

Werden trotz bestehender Baumschutzverordnung Fällungen genehmigt, ist durch den Eigentümer üblicherweise ein Ausgleich zu leisten. In der überwiegenden Mehrzahl der Fälle ist dies durch Ersatzpflanzungen (47 %) bzw. durch „Ersatzpflanzungen oder Geldzahlung“ (42 %) möglich. 4 % der Kommunen erwarten grundsätzlich keinen Ausgleich. Ein ausschließlicher Ausgleich durch Geldzahlung ist in keiner Kommune üblich. Die Antwortoption „Anders, nämlich “ wählten 7 % der Kommunen und gaben dann ebenfalls an, Ersatzpflanzungen zu verlangen und nur dann, wenn diese nicht möglich seien (z. B. aus Platzmangel), Geldzahlungen oder alternativ Dachbegrünungen zu akzeptieren.

Dass Bäume bei einer Fällung zumindest ersetzt werden müssen, gilt vielen Befürwortern von Baumschutzverordnungen als wichtiges Argument (s. o.). Interessant ist, wie häufig bei Fällungen auch tatsächlich Ersatzpflanzungen erfolgen. Dies wurde offen abgefragt und die Antworten von den Autoren kategorisiert. Wie in Abb. 10 dargestellt, gaben 20 % der Kommunen an, in weniger als 60 % der Fälle auf Ersatzpflanzungen zu bestehen. Etwa ein Drittel besteht bei nahezu jeder Fällung auf einer Ersatzpflanzung.

Durchschnittlich erfolgen in 73,5 % der Fällmaßnahmen Ersatzpflanzungen. Den Wert bzw. Umfang der durchzuführenden Ausgleichsmaßnahme ermitteln dabei 42 % der Kommunen anhand der Art und Größe des gefällten Baums, 35 % pauschal ohne eine individuelle Baumwertermittlung und 5 % anhand des tatsächlich (üblicherweise von Gutachtern) ermittelten Baumwerts. Weitere 18 % gaben an, sie würden den Umfang anderweitig ermitteln, und konkretisierten dies z. B. wie folgt:

- bei Baugenehmigungen anhand des ermittelten Baumwerts, sonst pauschal ohne Baumwertermittlung;

- nach Art, Größe und Anzahl der gefällten Bäume, entweder Ersatz 1:1 oder weniger, wenn das Grundstück zu klein für einen Ersatz ist;

- anhand der Vitalität und ökologischen Bedeutung des gefällten Baumbestandes.

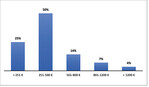

Wird anstelle einer Ersatzpflanzung ein Ausgleich durch Geldzahlung verlangt, liegt diese bei einem Viertel der Kommunen bei 250 € oder weniger, bei der Hälfte der Kommunen zwischen 251 und 500 € (Abb. 11). In drei Vierteln der Fälle wird als Ausgleich für die Fällung eines Baums also eine Geldzahlung von 500 € oder weniger vom Eigentümer verlangt. Ein Viertel nimmt mehr als 500 €, 4 % der Kommunen veranschlagen eine Ausgleichzahlung von mehr als 1200 €, das Maximum liegt bei 1500 €.

Durchschnittlich kostet eine Baumfällung in Bayern den Baumeigentümer eine Ausgleichszahlung in Höhe von 486 €.

Die Einnahmen durch die Ausgleichszahlungen sind bei 86 % der Kommunen zweckgebunden, und zwar durchweg für Neupflanzungen von Bäumen. In nur 14 % der Kommunen unterliegen die Einnahmen keiner Zweckbindung.

Ob die Ersatzmaßnahmen überhaupt oder in gefordertem Umfang durchgeführt werden, wird nur in 26 % der Kommunen bei jeder Maßnahme überprüft. 58 % kontrollieren stichprobenartig, 10 % lediglich formal, z. B. durch Vorlage einer schriftlichen Zusage, 6 % der Kommunen verlangen nicht einmal eine solche Zusage. Es ist nach Meinung der Autoren zu befürchten, dass sich laxe Kontrollen innerhalb einer Kommune herumsprechen und einen ebenso laxen Umgang mit den Ausgleichsmaßnahmen zur Folge haben können.

Wird bei Kontrollen festgestellt, dass die Ersatz-/Ausgleichsmaßnahmen nicht durchgeführt wurden, drohen lediglich in 68 % der Kommunen Sanktionen – 32 %, also fast ein Drittel, hat für diesen Fall keine Sanktionen vorgesehen. Von denjenigen Kommunen, in denen Sanktionen verhängt werden, werten wiederum 72 % das Vergehen als Ordnungswidrigkeit und verhängen ein Bußgeld. Die übrigen 28 % fordern den Eigentümer lediglich ein weiteres Mal auf, der Ausgleichsverpflichtung nachzukommen. Tatsächlich haben also lediglich in 49 % der Fälle (72 % von 68 %), bei denen eine Missachtung der Auflagen festgestellt wurde, die Eigentümer auch mit finanziellen Konsequenzen in Form eines Bußgeldes zu rechnen.

Die Kommunen wurden ebenso nach ihrer eigenen Einschätzung gefragt, wie häufig tatsächlich Sanktionen nach Verstößen gegen die Auflagen durchgesetzt werden. Wie aus Abb. 12 ersichtlich, gaben nur 8 % der Kommunen an, dass es bei Verstößen „immer“ auch zu Sanktionen komme. Ein Drittel meinte, Sanktionen würden „meistens“ durchgesetzt. Etwas mehr, gut 35 %, antworteten „Selten“ und ebenfalls 8 % gaben an, es komme „nie“ zu Sanktionen. 16 % der Befragten konnten hierzu keine Einschätzung abgeben.

Mindestens 43 % der Kommunen setzen also nach eigener Angabe selten oder nie Sanktionen durch, selbst wenn Verstöße gegen die verlangten Ausgleichsauflagen erkannt werden. Da Kontrollen nur in etwa einem Viertel der Fälle auch wirklich bei jeder Maßnahme durchgeführt werden (s. o.), kann das Bußgeldrisiko für die Eigentümer insgesamt als durchaus gering eingestuft werden.

2.6 Abschaffung ehemals bestehender Baumschutzverordnungen

17 der 590 Kommunen ohne Baumschutzverordnung haben eine vormals bestehende Baumschutzverordnung abgeschafft. Zwölf gaben hierfür einen Grund an:

- Vier Kommunen nannten den politischen Willen der regierenden Parteien;

- vier Kommunen nannten die schwierige Umsetzbarkeit aufgrund der Personalsituation;

- zweimal wurde auf die Befristung der Baumschutzverordnung verwiesen, nach deren Ablauf sie nicht verlängert wurde;

- ebenfalls zweimal wurde genannt, die Nachteile hätten die Vorteile überwogen.

- Vier Kommunen nannten folgende unmittelbar zu beobachtende Folgen der Abschaffung der Baumschutzverordnung:

- Baumfällungen wurden nachgeholt;

- alte straßenzugprägende Eichen wurden gefällt;

- „Blankorodungen“ potenzieller Baugrundstücke; Kahlschläge in Hanglagen für „freie Sicht“;

- starke Reduzierung des Baumbestandes, obwohl die Stadt durch ein Förderprogramm für Baumpflege versucht hatte, dem entgegenzuwirken.

Bei allen vier antwortenden Kommunen wurden erhebliche Fällungen nach Abschaffung der Baumschutzverordnung beobachtet.

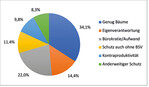

2.7 Schwächen und Verbesserungspotenziale

Gefragt nach den Schwächen ihrer Baumschutzverordnungen gaben 51,4 % der Kommunen an, das Hauptproblem liege in der mangelnden Kontrolle und Durchsetzung. Die Baumschutzverordnung sei nicht das Problem, vielmehr erschwere die schlechte Personalsituation ihre Umsetzung. 14,3 % sehen das Hauptproblem darin, dass im Fall bestehenden Baurechts die Baumschutzverordnung faktisch Makulatur werde. 11,4 % kritisieren, dass nur bestimmte Bäume geschützt seien, häufig keine Nadel- und Obstbäume. 5,7 % sehen Akzeptanzprobleme bei der Bevölkerung. Einzelaussagen zielen z. B. auf die zu niedrige Höhe der Geldzahlungen, den zu gering angesetzten Stammumfang, auf den vermeintlich unzulässigen Eingriff in das Privateigentum oder die nicht geregelte Auswahl der Bäume für die Ersatzpflanzungen ab.

Schließlich wurden die Kommunen nach Möglichkeiten gefragt, wie Baumschutzverordnungen verbessert werden könnten. Zwei Antworten stechen aufgrund ihrer häufigen Nennung besonders heraus:

- Die Forderung nach größerer Flexibilität der Baumschutzverordnungen und nach Lockerung starrer Vorschriften;

- Die Forderung nach einer bundes- oder zumindest landesweiten Vereinheitlichung und einer verbindlichen gesetzlichen Regelung anstelle einer Verordnung.

- Auf den ersten Blick widersprechen sich beide Forderungen. Hier sind dennoch interessante Lösungen denkbar, etwa ein landesweit einheitliches Zonierungskonzept (s. u.).

- Gefragt nach allgemeinen Verbesserungspotenzialen des Baumschutzes nannten die Kommunen (alle 671 wurden gefragt):

- 71-mal, das Bewusstsein in Bevölkerung und Verwaltung für Wichtigkeit und Nutzen der Bäume müsse geschärft werden;

- 24-mal die Forderung nach mehr und besser ausgebildetem Personal in den Kommunen;

- 14-mal finanzielle Förderungen für die Baumeigentümer (staatlich wie privat) für Pflege und Pflanzung von Bäumen.

3 Schlussbemerkungen

In den Kommunen, die eine Baumschutzverordnung erlassen haben, wird diese von einer sehr großen Mehrheit als wichtiges Instrument für den Schutz von Bäumen angesehen. Angesichts der erheblichen Mängel im Vollzug durch die Behörden, v. a. bei Kontrolle und Durchsetzung von Ausgleichsmaßnahmen, erscheint die Forderung von Seiten der Kommunen nach mehr und besser ausgebildetem Personal als durchaus berechtigt. Der zeitliche Aufwand für die Durchsetzung einer Baumschutzverordnung liegt durchschnittlich bei etwa einer Stunde pro Monat und 1000 Einwohnern.

Durchschnittlich erfolgen bei 73,5 % der Fällmaßnahmen Ersatzpflanzungen. Wird z. B. aus Platz- oder anderen Gründen auf sie verzichtet und stattdessen eine Ausgleichszahlung vereinbart, hat diese eine durchschnittliche Höhe von 486 € und ist in 86 % der Fälle zweckgebunden. Zur Einordnung: Für diese Summe lässt sich eine Stiel-Eiche mit einem Stammumfang von 10–12 cm pflanzen, darüber hinausgehende Kosten wie Jungbaumpflege oder Bewässerung sind hierbei noch nicht berücksichtigt (s. Kasten Rechenbeispiel).

Ist der Unterhalt für den Eigentümer nicht zumutbar, sollten Unterstützungszahlungen für Pflanzung und Pflege von Bäumen im Einzelfall geprüft werden, wenn sich dadurch Bäume erhalten lassen. Hierfür könnte ein Fonds eingerichtet werden, den z. B. die Unteren Naturschutzbehörden verwalten. Um Kommunen zum Pflanzen und Pflegen von Bäumen zu motivieren, wäre auch denkbar, die Mittel eines größer angelegten Fonds von den Kommunen aufbringen zu lassen – idealerweise entsprechend der Einwohnerzahl – und diese Mittel dann abhängig vom jeweiligen Baumbestand auszuschütten. In diesem Fall würden – quasi im Rahmen eines ökologischen Finanzausgleichs – baumarme Kommunen solche Kommunen mit größerem Baumbestand und damit verbunden höheren Erhaltungskosten unterstützen.

Die Einschätzung, Baumschutzverordnungen seien kontraproduktiv, da sie die Eigentümer veranlassen, Bäume noch rasch vor Einführung bzw. vor „Hineinwachsen“ in eine Verordnung zu fällen, lässt sich mit den hier erzielten Ergebnissen nicht bestätigen. Zwar kommen solche Fälle durchaus vor, ein flächendeckendes Problem scheinen sie jedoch nicht sein.

Insgesamt können Baumschutzverordnungen ein sinnvolles Instrument zum Schutz von Bäumen darstellen, sofern ihre Anwendung von Seiten der Behörden mit Augenmaß erfolgt und auch durchgesetzt werden kann. Landesweit werden 72 % der Fällanträge auch genehmigt, die „Strenge“ der Behörden variiert allerdings beträchtlich. Ein landesweites Zonierungskonzept könnte die Kommunen an dieser Stelle unterstützen und dabei ihrer Forderung nach Vereinheitlichung Rechnung tragen. So könnten je nach Verdichtungsgrad der Bebauung die Verordnungen mit unterschiedlicher Konsequenz durchgesetzt werden und in stark verdichteten Zonen – der Wichtigkeit der Bäume für die Lebensqualität entsprechend – ein höherer Anspruch angelegt werden. In diesen Zonen wären Baumfällungen dann nicht oder nur gegen hohe Ausgleichszahlungen bzw. erhebliche Ersatzpflanzungen möglich. Da in dicht besiedelten Gebieten üblicherweise auch weiterhin ein hoher Siedlungsdruck herrscht und die Investoren mit der Entwicklung der Grundstücke große Gewinne machen, wäre so zweierlei sichergestellt: Bei Ersatzpflanzungen bekämen die Anwohner, die ihre überlebenswichtige Stadtnatur ansonsten verlieren, zumindest einen angemesseneren Ausgleich als heute. Sind Ersatzpflanzungen (z. B. aus Platzgründen) nicht möglich, die Bebauung jedoch aus städtebaulicher Sicht alternativlos, würde die Kommune, die die hohen Grundstückspreise und damit die Gewinne der Eigentümer durch ihre Investitionen in Infrastruktur, Sicherheit etc. erst ermöglicht, zumindest ein Stück weit beteiligt. Die Funktionen eines alten Baums z. B. als Habitat können durch Neupflanzungen überhaupt nicht ersetzt werden und auch mit Blick auf die klimatischen und biologischen Funktionen von Stadtbäumen ist ein Ausgleich im Verhältnis 1:1 nicht ausreichend, da junge Bäume z. B. zur CO2-Aufnahme aus der Atmosphäre kaum etwas beitragen (vgl.Musaviet al. 2017). In Zonen mit sehr hohem Durchgrünungsanteil, könnten hingegen geringere Ansprüche an den Baumschutz angelegt und die Ersatzpflanzungen lediglich im Verhältnis 1:1 durchgeführt werden.

Die Schaffung von Akzeptanz auf Seiten der Bürger geht natürlich auch mit einer Verbesserung des Problembewusstseins einher. Das Bewusstsein der Bevölkerung hat sich in den letzten Jahrzehnten zwar spürbar verbessert, auf lokalpolitischer Ebene ist der neoliberale Siegeszug durch „Verschlankung“ der Personalausstattung, den Abbau von Ordnungsrecht und den Bedeutungsverlust des Allgemeinwohls jedoch ebenso deutlich spürbar. In der Schärfung des Bewusstseins für die Wichtigkeit der Bäume in Siedlungsgebieten sehen die Autoren eine essenzielle Bedeutung für den Baumschutz. Zu diesem können Baumschutzverordnungen durchaus beitragen, da sie die Eigentümer zwingen, sich im Vorfeld einer Maßnahme mit den Bäumen auseinanderzusetzen.

Literatur

De Vries, S., Verheij, R.A.et al. (2003): Natural Environments – Healthy Environments? An Exploratory Analysis of the Relationship Between Green Space and Health. Environment and Planning 35 (10), 1717-1731.

Grahn, P., Stigsdotter, U.A.(2003): Landscape Planning and Stress. Urban Forestry and Urban Greening 2 (1), 1-18.

Günther, J.-M.(2002): Aktuelle Entwicklungen im Baumschutzrecht und bei Naturdenkmalen. Jahrbuch der Baumpflege 2002, 159-171.

Kuhn, I., Brandl, R., Klotz, S.(2013): The flora of German Cities is naturally species rich. Evolutionary Ecology Research 6 (5), 769-764.

Maas, JrR., Verheij, S.et al. (2006): Green Space, Urbanity, and Health: How Strong is the Relation? Journal of Epidemiology and Community Health 60 (7), 587-592.

Musaviet al. (2017): Stand age and species richness dampen interannual variation of ecosystem-level photosynthetic capacity. Nature Ecology & Evolution volume 1, Article number: 0048.

Neumann, K.(2005): Stimmen die praxisüblichen Werte für Bäume im Zusammenhang mit Ausgleich und Ersatz? In:Dujesiefken, D., Kockerbeck, P.(Hrsg.): Jahrbuch der Baumpflege 2005, 92-108.

Nowak, D.J., Crane, D.E., Stevens, J.C.(1991): Air pollution removal by urban trees and shrubs in der United States. In: Urban Forestry & Urban Greening 4, 2006, S. 115-123.

Rowntree, R.A., Nowak, D.J. (1991):Quantifying the role of urban forests in removing atmospheric carbon dioxide. Journal of Arboriculture 17 (10), 269-275.

o.V. (2010): Privatbäume bleiben Privatsache. Augsburger Allgemeine vom 04.05.2010.

Schikora, O.(2018): Argumente gegen die Baumschutzverordnung. Mainpost vom 18.01.2018.

Schulz, H.-J. (2002): Effizienz von Baumschutzsatzungen – Ergebnisse einer bundesweiten Umfrage. Jahrbuch der Baumpflege 2002, 172-185.

Sebelka, S.(2017): Baumschutz wird in Kitzingen weiter nicht verordnet. Mainpost vom 17.10. 2008.

Seipl, H.,et al. (2005): Fachkunde für Garten- und Landschaftsbau. 3. überarbeitete und erweiterte Auflage, Hamburg.

Tempel, F.(2017): Schutz oder Bevormundung, in: Süddeutsche Zeitung vom 11.05.2017.

Wüstemann, H., Kolbe, J., Krekel, C. (2017): Gesundheitswirkungen städtischer Grünräume: eine empirische Analyse, in: Natur und Landschaft 92 (1), 31-37.

Rechenbeispiel

Bruttolohn Landschaftsgärtner für zwei Stunden ca. 60 € (lt. Bundesverband Garten-, Landschafts- u. Sportplatzbau e. V.) + Materialkosten rund 200 € (geeignete Bauschulpflanze Stiel-Eiche mit Baumanbindung und Stammschutz gegen Mähschäden lt. aktuellen Katalogen) + Transport mit LKW 30 € + Gemeinkosten (40 %, z. B. Verwaltung, Maschinen; marktüblich) + Wagnis und Gewinn (20 %; marktüblich) = Gesamtkosten zzgl. MwSt. rund 490 €. Vgl. zum BerechnungswegSeiplet al. 2005.

Fazit für die Praxis

- Bayernweit sind 94 Baumschutzverordnungen (BSV) in Kraft.

- Kommunen, die selbst eine BSV erlassen haben, schätzen deren Wichtigkeit für den Baumschutz im Vergleich zur Gesamtheit der Kommunen als deutlich größer ein.

- Der personelle Aufwand für die Durchsetzung einer BSV beträgt durchschnittlich etwa eine Stunde pro Monat und 1000 Einwohner, mit degressivem Effekt bei den Großstädten.

- Es werden pro Jahr und 1000 Einwohner durchschnittlich drei Fällanträge gestellt.

- Bayernweit werden durchschnittlich 72 % aller Fällanträge bewilligt.

- Mindestens 43 % der Kommunen setzen selten oder nie Sanktionen durch, selbst wenn Verstöße gegen die verlangten Ausgleichsauflagen erkannt werden.

- Durchschnittlich kostet eine Baumfällung in Bayern den Baumeigentümer eine Ausgleichszahlung in Höhe von 486 €.

- Eine kontraproduktive Wirkung von BSVs konnte durch die vorliegende Studie nicht bestätigt werden.

- Gefragt nach den Schwachpunkten von BSVs gaben die meisten Kommunen die mangelnde Kontrolle und Durchsetzung an. Die Baumschutzverordnung selbst wäre nicht das Problem, vielmehr die schlechte Personalsituation, die die Umsetzung erschwere.

Kontakt

Dr. Daniel Mühlleitner ist als wissenschaftlicher Mitarbeiter beim Bund Naturschutz in Bayern e.V. in der Landesfachgeschäftsstelle in Nürnberg tätig und Dozent für Ökonomie an der Hochschule Weihenstephan-Triesdorf. Forschungsschwerpunkte im Bereich der ökologischen Ökonomie und der nachhaltigen Siedlungsentwicklung, dabei neben der Bedeutung der Stadtnatur v. a. in Fragen der Ordnungspolitik als Grundlage für eine nachhaltige Wirtschaft.

> daniel.muehlleitner@bund-naturschutz.de

Christopher Busch ist selbstständiger Baumpfleger und Baumsachverständiger, zudem weitergebildet zum Fachagrarwirt für Baumpflege und Baumsanierung sowie zum European Tree Technician. Neben seiner praktischen Tätigkeit einer der Leiter des bayernweiten Projekts „Neue Chancen für alte Bäume“ des BUND Naturschutz in Bayern e.V. Er ist gefragter Referent zu den Themen fachgerechte Baumpflege, Baumschutz und Artenschutz an Bäumen im Siedlungsraum.

Prof. Dr. Kai Frobel ist seit über 30 Jahren beim BUND Naturschutz in Bayern e.V. Leiter des Naturschutzreferates. Studium der Geoökologie und Promotion in Biogeografie an der Universität Bayreuth, Honorarprofessor für Naturschutz und Landschaftspflege am dortigen Lehrstuhl für Biogeografie. Sprecher des bundesweiten Arbeitskreises Naturschutz des BUND, Mitglied des Wissenschaftlichen Beirates des BUND, Vorstandsmitglied des DVL und Kuratoriumsmitglied der Stiftung Naturschutzgeschichte.

Barrierefreiheits-Menü

Schriftgröße

Kontrast

Menü sichtbar

Einstellungen

Zu diesem Artikel liegen noch keine Kommentare vor.

Artikel kommentierenSchreiben Sie den ersten Kommentar.