Amphibien-Jungtiermortalität an permanenten Schutzanlagen

- Veröffentlicht am

Technische Amphibienschutzanlagen werden seit den 1980er-Jahren an vielen Straßenabschnitten eingebaut, an denen starke Wanderbewegungen von Individuen beobachtet wurden. Besonders bei neu gebauten Anlagen sind Amphibien-Sonderuntersuchungen heute meist Bestandteil von Genehmigungsverfahren. In diesem Zusammenhang wird der Erfolg der Anlagen zum Beispiel in Bayern nach ein bis drei Jahren geprüft (s. auch Geise et al 2008). Der langfristige Erfolg ist schwieriger zu erfassen, da sich die Erfassungskriterien im Lauf der Zeit meist ändern. Dennoch geben Untersuchungen aus Bayern (Geise & Schlumprecht 2014) und der Schweiz (Schmidt et al. 2020 in prep, Brenneisen & Szallies 2017) deutliche Hinweise darauf, dass mobile und auch technische Schutzanlagen maßgeblich zum Schutz von Amphibienpopulationen beitragen können.

Alle Untersuchungen haben gemeinsam, dass sie sich auf die am leichtesten zu erfassenden und individuenstärksten Arten konzentrieren. Außerdem beziehen sich die Untersuchungen fast ausschließlich auf die Wanderbewegungen der adulten Tiere, obwohl Experten (Geise et al. 2008) forderten, dass die abwandernden Jungtiere ebenso beachtet werden müssen. Hierzu fehlen aber bisher methodische Lösungen.

Vor diesem Hintergrund waren Beobachtungen an einer neu und nach dem aktuellen, wissenschaftlichen und technischen Kenntnisstand gebauten Schutzanlage bei Wessling (Bayern) alarmierend, bei der Amphibien in größerer Zahl an der Schutzanlage starben. Darunter waren vor allem auch Hüpferlinge des Springfroschs, die hier in großer Zahl die Straße unterqueren sollten (NuL 2018). Zwischenzeitlich sind die Ursachen hierfür bekannt: Ausschlaggebend war der Bezug zu anfänglich drastischen pH-Veränderungen (pH-Werte > 11) über das ansteigende Porenwasser und die baubedingte flächige Ausbreitung von abgelagerten Kalkstäuben in den ersten beiden Jahren in den Tierdurchlässen, am Leitsystem und im Umfeld der Anlage. Es wurden Maßnahmen, unter anderem die Hydrophobisierung der Leitelemente, gefunden und ergriffen, die ein weiteres Sterben der Tiere an der Schutzanlage verhindern.

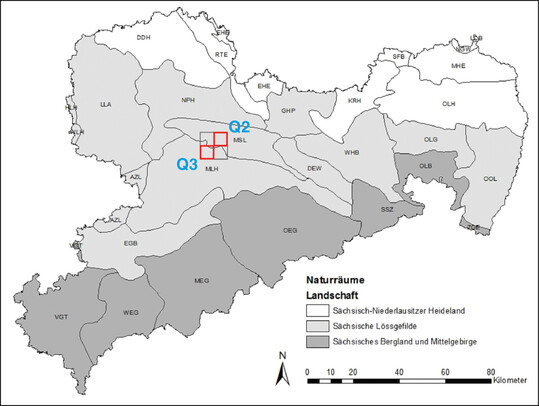

Dennoch blieb die Frage, ob die sichernde Wirkung der technischen Schutzanlagen gerade bei Hüpferlingen insbesondere seltener Arten mit gegebenenfalls dünnerer Haut bisher ausreichend beachtet worden ist. Wissenschaftlich fundierte Untersuchungen dazu sind aufwendig und kostenträchtig. Daher wurde als erster Schritt im Jahr 2019 eine Fragebogenaktion gestartet, bei der die Betreuer und/oder Kenner von technischen Schutzanlagen gebeten wurden, noch einmal gezielt nachzusehen und ihre Erfahrungen zu melden. Der vierseitige Fragebogen umfasste eine Beschreibung der Schutzanlagenmaterialien, der beobachteten Tierarten und -altersgruppen (adult, juvenil), deren Verhalten und tote Tiere pro Erfassungstag, sowohl auf der Seite der Laichgewässer als auch auf der Seite der Winterhabitate. Der Fragebogen wurde in Österreich, der Schweiz und in Deutschland gestreut.

Ergebnis Österreich

In Österreich wurden vor allem Anlagen in den Bundesländern Salzburg, Kärnten und Oberösterreich untersucht. Es handelte sich um Beton- und Metallanlagen. Die Betonanlagen sind in der Regel in Waschbeton ausgeführt und stellen daher in Bezug auf die Fragestellung keine Gefahr dar (KYEK, 2016). An keiner der Anlagen wurden tote Tiere an der Schutzanlage gefunden.

Ergebnis Schweiz

Schweizweit wurden 16 permanente Schutzanlagen durch Freiwillige kontrolliert. An keiner Anlage bot sich ein vergleichbares Bild wie jenes an der Schutzanlage Wessling im Jahr 2017/18. An mindestens drei Standorten konnten generell keine oder fast keine Amphibien während der Zeit der Jungtierwanderung festgestellt werden.

An vier Standorten – alle mit Beton-Durchlässen ausgestattet – wurden vereinzelt bis mehrere Dutzend tote Juvenile festgestellt, während an den restlichen zwölf Standorten keine toten Jung- oder Adulttiere beobachtet wurden. Die Anzahl toter Jungtiere, hauptsächlich Erdkröten und einige Grasfrösche, dürfte im Vergleich zu den mehreren Hundert und in einem Fall bis mehrere Tausend wandernden Adulten nicht populationsrelevant sein.

Ergebnis Deutschland

Es haben sich sechs Gruppen/Betreuer zurückgemeldet. Neben den Beobachtungen von toten Amphibien im Leitsystem bei Wessling kamen zwei weitere Beobachtungen, bei denen zum einen auf den Blechen einer Metallschutzanlage immer wieder Hüpferlinge abstarben, sofern diese nicht verschmutzt waren, und zum anderen von vereinzelten Totfunden juveniler Kammmolche beziehungsweise eines Grasfrosches. In beiden Fällen wurden aber mehrere Hundert bis mehrere Tausend lebende Amphibien gezählt.

Diskussion und Ausblick

Die Rückmeldungen auf die sehr breit gestreute Umfrage waren spärlich. Wir gehen allerdings davon aus, dass das Thema „Sterbende Amphibien an Amphibienschutzanlagen“ durch die Presseresonanz 2018 bei vielen Betreuern angekommen war. Dass diese den Fragebogen nicht beantwortet haben, unterstützt den Eindruck der Rückmeldungen: Es sterben immer wieder adulte und subadulte Amphibien an den Amphibienschutzanlagen, allerdings nur wenige Tiere. Die Schutzwirkung der Anlagen scheint das Sterberisiko bei weitem zu übertreffen.

Leider wurden aber auch bei dieser Fragebogenaktion keine artspezifischen Aussagen gemacht. Es bleibt damit das oben beschriebene Wissensdefizit. Wünschenswert wäre ein bundesweites Forschungsprojekt, bei dem Anlagen nach einheitlichem Muster untersucht werden und bei denen auch die anwandernden Jungamphibien systematisch und artspezifisch erfasst werden. Es ist davon auszugehen, dass dies zu Anpassungen in den Vorgaben zum Bau von technischen Amphibienschutzanlagen führen würde und so den Schutz hoch bedrohter FFH-Arten deutlich verbessern würde.

Unabhängig davon ist die Forderung, dass von Bauteilen dauerhafter Amphibienschutzanlagen keine Gefahr für die Tiere ausgehen darf, zu bekräftigen, dies nicht zuletzt deshalb, da keine Verbotstatbestände ausgelöst werden dürfen.

Dank

Herzlichen Dank gebührt den Freiwilligen in der Schweiz, in Österreich und Deutschland, die der Umfrage zugearbeitet haben.

Barrierefreiheits-Menü

Schriftgröße

Kontrast

Menü sichtbar

Einstellungen

Zu diesem Artikel liegen noch keine Kommentare vor.

Artikel kommentierenSchreiben Sie den ersten Kommentar.