Amphibien in Agrarlandschaften Mittelsachsens

Abstracts

Welchen Einfluss haben Landnutzung und Strukturen in der Umgebung von Laichgewässern auf die Besiedlung mit einzelnen Amphibienarten? Um dies zu beantworten, wurden 2017 im Sächsischen Lössgefilde auf zwei Quadranten eines Messtischblattes (4844) alle zugänglichen Standgewässer kartiert. Während ein Quadrant überwiegend ackerbaulich genutzt wird, sehr strukturarm ist und nur eine geringe Gewässerdichte aufweist, gibt es im anderen Quadranten strukturreiche Gebiete entlang der Auen von Freiberger Mulde und Zschopau.

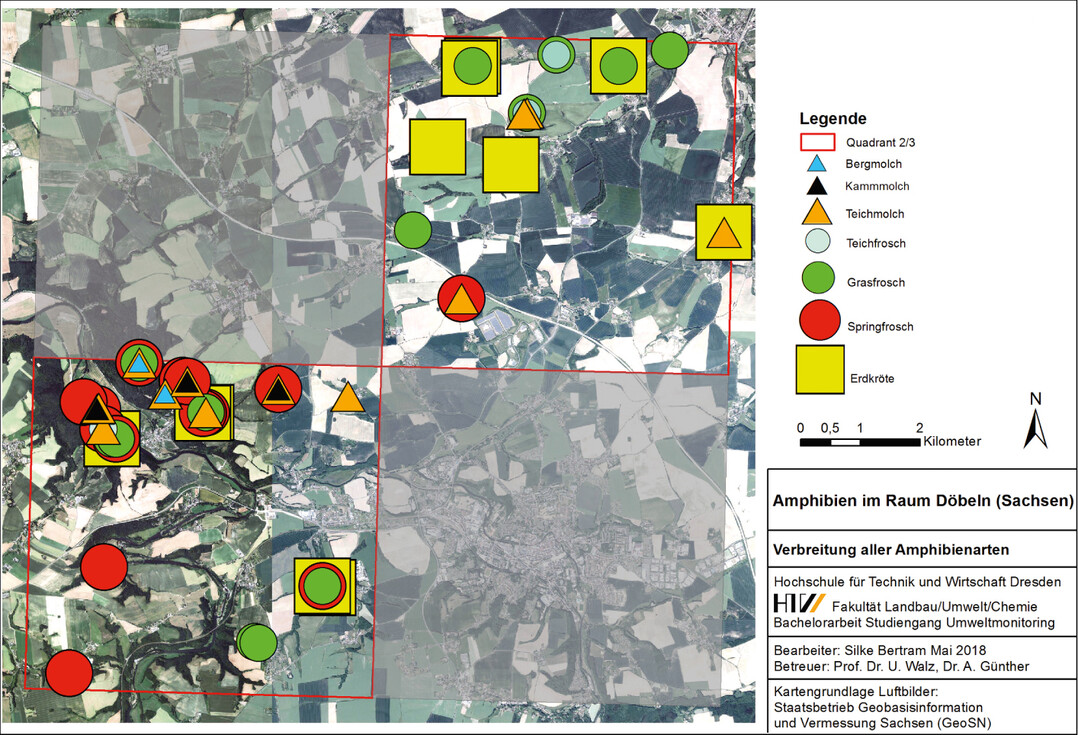

Die Gewässer wurden auf Unterschiede in der Besiedlung mit Amphibien untersucht (Artenzahl und Individuendichte). Im strukturarmen Quadrant wurden fünf Amphibienarten kartiert. Neben den in Sachsen häufigen Arten Erdkröte (Bufo bufo ), Teichmolch (Lissotriton vulgaris) sowie Gras- und Teichfrosch (Rana temporaria undPelophylax kl.esculentus ) konnte auch der Springfrosch (Rana dalmatina ) nachgewiesen werden.“ Der strukturreichere Quadrant bot zusätzlich Kamm- und Bergmolch ( Triturus cristatus und Ichthyosaura alpestris ) einen Lebensraum. Dominierende Art war hier der Springfrosch. Mit mehr als 500 Laichballen wurde das größte bisher in Sachsen dokumentierte Vorkommen nachgewiesen. Untersucht wurden auch Zusammenhänge mit den chemischen Parametern der Standgewässer und deren Nutzung.

Als wichtige Faktoren für das Vorkommen von Amphibien haben sich bestätigt: der Strukturreichtum in der Umgebung der Gewässer, der räumliche Verbund mit der Möglichkeit des Austauschs zwischen den Populationen, ein Zusammenhang mit möglichst geringem Nitratgehalt von Standgewässern. Außerdem spielen das komplexe Zusammenwirken der Faktoren und die Nutzungsgeschichte eine wichtige Rolle.

Amphibians in agricultural landscapes in central Saxony – the influence of land use and structural richness in the vicinity of spawning waters on colonisation by amphibians

What influence does land use and its structure in the vicinity of spawning waters have on colonization by individual amphibian species? For this purpose, complete mapping of all accessible standing waters in two quadrants of official survey map 4844 in Saxony was carried out in 2017. Both comparison areas are characterised by predominantly agricultural use, but differ in the proportions of land use and presence of structural elements. One quadrant is very poor in structure and has a low standing water density. In contrast, in the other quadrant, there are structurally rich areas along the Freiberger Mulde and Zschopau floodplains. The waters were examined for differences in the colonization of amphibians, in terms of species numbers and individual density. Five amphibian species were mapped in the structurally poor quadrant. In addition to the species common in Saxony, common toad (Bufo bufo ), common newt (Lissotriton vulgaris ), European grass frog (Rana temporaria ) and common water frog (Pelophylax kl.esculentus ), the agile frog (Rana dalmatina ) was also detected. The quadrant with a richer structure in addition provided a habitat for crested newt (Triturus cristatu s) and alpine newt (Ichthyosaura alpestris ). Spring frog was the dominant species; with a clutch count > 500, the largest occurrence documented in Saxony to date was found. Correlations with the chemical parameters of the standing waters and their use were also examined. Overall, important factors for the occurrence of amphibians have been confirmed as structural richness in the surroundings of the water bodies, spatial connectivity with the possibility of exchange between populations, and relationship with the least possible nitrate content of standing waters. In addition, the complex interaction of factors also plays an important role, especially against the background of the history of use.

- Veröffentlicht am

Eingereicht am 29. 02. 2020, angenommen am 10. 06. 2020

1 Einleitung

Amphibien bewohnen Wasser- und Landlebensräume mit ausreichend Nahrungsangebot und Versteckmöglichkeiten. Sie sind zur Reproduktion auf geeignete Laichgewässer angewiesen, deshalb kommt der Nutzung der Gewässer und ihrer angrenzenden Areale als Jahreslebensräume eine große Bedeutung zur Bereitstellung eines großen Nahrungsspektrums und geeigneter Mikrohabitate für die unterschiedlichen Ansprüche verschiedener Amphibienarten zu.

Durch die zunehmende Intensivierung der Landwirtschaft mit bereits in den 1960er-Jahren im Zuge der Kollektivierung in der damaligen DDR erfolgter Zusammenlegung mosaikartiger kleiner Ackerflächen zu großräumigen Ackerschlägen und der damit einhergehenden Beseitigung von Saum- und Feldstrukturen, feuchten Senken und Kleingewässern wurde der Lebensraum für Amphibien gerade in den Agrargebieten der Lössgefilde immer weiter zurückgedrängt (Schmidtet al. 2013). Die Agrarpolitik zeigt deutliche Auswirkungen mit Bewirtschaftung bis nah an den Straßen-/Gewässerrand, mit unkrautfreien Beständen durch Herbizideinsatz sowie mit Monokulturen von Mais und Raps. Das Fehlen von Randstreifen, Feldgehölzen und bodendeckender Krautschicht auf Äckern führt zu zunehmender Trockenheit und fehlendem Nahrungsangebot auf großen Flächen, die somit als Lebensraum für einzelne Amphibienarten verlorengehen (Großeet al. 2015).

Im Mittelpunkt der Untersuchungen in diesem Beitrag steht die Frage, ob in der ausgeräumten Agrarlandschaft mit geringer Gewässerdichte die Amphibienverbreitung im Vergleich zu strukturreichen naturnahen Gebieten geringer ist. Dazu wurden im Sächsischen Lössgefilde zwei Messtischblattquadranten mit unterschiedlicher Biotoptypausstattung miteinander verglichen. Die zentralen Fragen sind:

1. Wie unterscheiden sich beide Teilgebiete in Artenspektrum und Individuenzahl sowie in Bezug auf die Verbreitung einzelner Amphibienarten?

2. Welche Rolle spielt die Landnutzung im Umkreis potenzieller Laichgewässer für die Besiedlung mit einzelnen Amphibienarten?

3. Haben chemische Parameter der Standgewässer und deren Nutzung einen Einfluss auf die Besiedlung?

2 Grundlagen

Gegenstand der Untersuchungen sind die Quadranten 2 und 3 des Messtischblattes 4844 Döbeln (Abb. 1). Das Projektgebiet liegt im Landkreis Mittelsachsen und repräsentiert nachMannsfeld & Syrbe(2008) die Naturräume Mittelsächsisches Lösshügelland (Quadrant 2) und Mulde-Lösshügelland (Quadrant 3). Aufgrund humusreicher Parabraunerden mit günstiger Wasserhaltefähigkeit, die sich großflächig auf bis 10 m mächtigen Lössablagerungen entwickelten, stellen die Lössgefilde einen Gunstraum für die ertragreiche Landwirtschaft dar. Durch die landwirtschaftliche Nutzung von etwa 80 % der Fläche wurde der Wald auf geringe Anteile von etwa 5 % an Talhängen, Nassflächen und Geländestufen zurückgedrängt. Die Agrarnutzung des Gebietes geht bis ins Neolithikum zurück (Mannsfeld & Schönfelder2014).

2.1 Landnutzungsstruktur im Untersuchungsgebiet

Der Quadrant 2 (Q2) verkörpert mit riesigen Ackerschlägen, vereinzelten Ortschaften und ihren Verbindungsstraßen, jedoch nur wenigen Flurelementen wie Feldhecken die für die heutige Zeit typische ausgeräumte Agrarlandschaft (Abb. 2).

Durch eine intensive Bewirtschaftung können Höchsterträge erzielt werden. Bereits Mitte des 19. Jahrhunderts hat sich die Waldfläche im Bereich des Döbelner Meilenblattes durch die Umwidmung von vorwiegend als Waldweide genutztem Niederwald zu Acker von 19,2 % auf 5,3 % verringert (Miethke & Ueberfuhr2010). Die Beseitigung von Feldwegen und Grenzrainen im Zuge der Kollektivierung der Landwirtschaft in den 1960er-Jahren führte lautSchmidtet al. (2013) zum Verlust von Versteck-, Nahrungs- und möglicherweise Brutmöglichkeiten für typische Arten der Agrarlandschaft. So sind für Vogelarten wie beispielsweise Rebhuhn, Kiebitz und Feldlerche, die in den 1890er-Jahren noch häufig im Lösshügelgebiet anzutreffen waren, bis zur heutigen Zeit deutliche Rückgänge zu verzeichnen (Schmidtet al. 2013). Strukturreiche Biotope finden sich heute nur noch im Bereich von landwirtschaftlich nicht zu bewirtschaftenden Kerbtälern und Bachläufen sowie in Abgrabungen und Siedlungen mit Gärten und Parks.

Dagegen enthalten in Quadrant 3 (Q3) die Auen von Freiberger Mulde und Zschopau den Großteil der naturnahen Elemente. Entlang beider Flüsse erstrecken sich in unterschiedlicher Ausbreitung das EU-Vogelschutzgebiet „Täler in Mittelsachsen“, das FFH-Gebiet „Muldentäler oberhalb des Zusammenflusses“ sowie das Landschaftsschutzgebiet „Freiberger Mulde-Zschopau“ (LfULG2018). Das Kernstück des einzigen zusammenhängenden Waldgebietes der Untersuchungsfläche bildet im Nordwesten das Naturschutzgebiet „Hochweitzschener Wald“ mit einem strukturreichen Sternmieren-Stieleichen-Hainbuchen-Wald (Klenke2008). Die Flächen der Auen von Mulde und Zschopau werden überwiegend als Grünland genutzt und stellen Überschwemmungsflächen dar, die auch bei den letzten beiden „Jahrhunderthochwassern“ 2002 und 2013 überflutet waren. Angrenzend verlaufen mehr oder weniger steile, zumeist bewaldete Hänge, an die sich auf den hügeligen Plateauflächen riesige Ackerschläge anschließen. Die Gewässerdichte ist höher als in Quadrant Q 2, es fehlen jedoch ausgedehnte Komplexe mit zahlreichen Kleingewässern. Die unterschiedlichen Anteile der Landnutzung beider Vergleichsgebiete sind in Abb. 3 dargestellt. Zerschneidende Elemente stellen die Autobahn A14, breit ausgebaute Bundesstraßen sowie Bahnlinien und die regulierten Flussläufe von Freiberger Mulde und Zschopau dar.

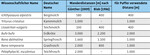

2.2 Kenntnisstand zur Amphibienverbreitung im Untersuchungsgebiet

Bei Berücksichtigung aller bisher dokumentierten Beobachtungen des Messtischblattes 4844 waren im Gebiet bis zu neun Amphibienarten zu erwarten (Tab. 1). Die Nachweise vor 1990 gehen auf die Erfassungen zum Verbreitungsatlas der Amphibien und Reptilien Ostdeutschlands (Schiemenz & Günther1994) zurück. Die Nachweise nach 1990 wurden im Zuge der Erstellung des Atlas der Amphibien Sachsens (Zöphel & Steffens2002) hauptsächlich von 1994–1997 erbracht. Zwischen den Zeiträumen vor 1990 und nach 1990 ist ein Rückgang der Artenvielfalt auf den beiden untersuchten Quadranten 2 und 3 zu erkennen. In Q2 wurden nach 1990 nur noch die drei in Sachsen häufigsten Amphibienarten Erdkröte, Grasfrosch und Teichmolch nachgewiesen.

3 Methoden

3.1 Freilanderfassungen und chemische Analysen

Bisherige rasterbezogene Amphibienkartierungen lieferten Informationen zu Präsenz und Absenz einzelner Arten pro Messtischblattquadrant. Bestandsrückgänge häufiger, weit verbreiteter Arten wie beispielsweise des Grasfroschs konnten erst erkannt werden, wenn diese völlig aus einem Raster verschwanden. Für die vorliegende Arbeit erfolgte nach dem Vorbild der gewässerbezogenen Kartierung im Raum Freiberg (Saathoff2016) eine Komplettkartierung aller Standgewässer des Untersuchungsgebietes mit halbqualitativer Erfassung der Grasfrosch- und Springfroschvorkommen über die Laichballenzählung sowie Artnachweise aller vorkommenden Amphibienarten durch passive Fallenfänge, Sichtbeobachtung und Verhören. Zum Einsatz kamen selbst gebaute Eimerfallen nach Ortmann, die in Flachwasserbereichen jeweils durch drei Flaschenfallen ersetzt wurden. Jedes Gewässer wurde fünf- bis siebenmal aufgesucht. Grundlage bildete eine „Ausnahmegenehmigung von Verboten des besonderen Artenschutzes für die Freilandforschung“ des Landratsamtes Mittelsachsen.

Daten zu Gewässerstandorten und historischen Amphibienfundpunkten entstammten der Zentralen Artdatenbank Sachsens (ZenA 2017), der TK25 MTB 4844 sowie den Fundkarten der Amphibienkartierung der 1990er-Jahre für den Amphibienatlas Sachsen (Zöphel & Steffens2002). Insgesamt war die Datenlage im Untersuchungsgebiet spärlich. Für einzelne Amphibienarten lagen nur historische Angaben pro MTBQ ohne Gewässerbezug vor.

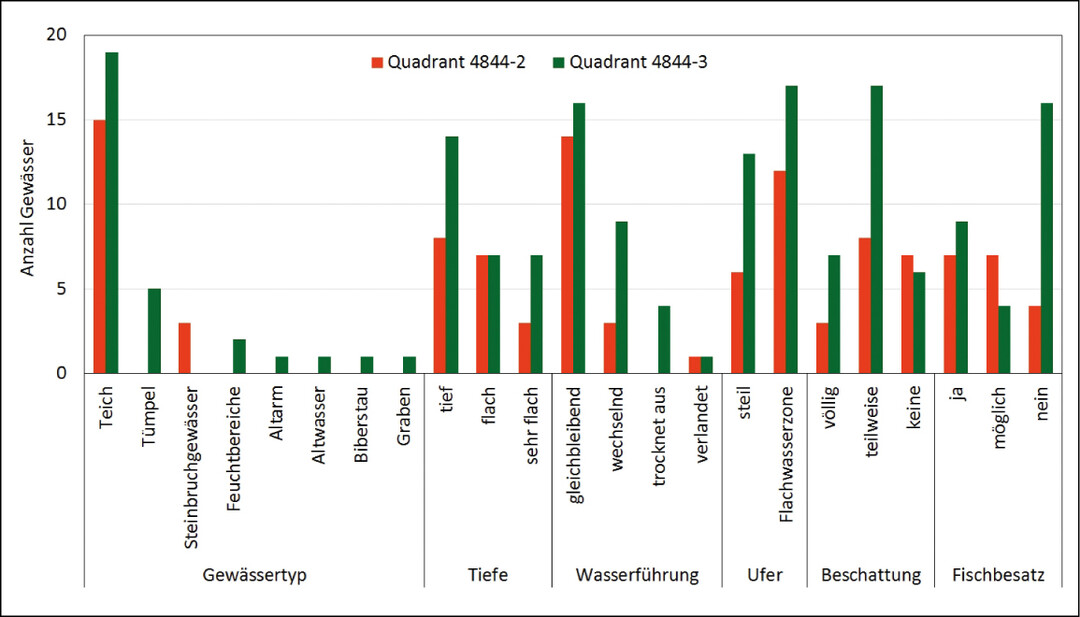

Auf Grundlage der Gewässerdaten wurden ab Anfang März 2017 Begehungen im Gelände durchgeführt und Gewässermerkmale der Standgewässer erfasst (Gewässertyp, Tiefe, Wasserführung, Uferbeschaffenheit, Beschattung, Fischbesatz; Kategorien siehe Abb. 4). Als fischfrei galten alle Gewässer, die nach Aussagen der Besitzer/Pächter ohne Fischbesatz waren, sowie alle flachen, klaren Gewässer, die im gesamten Kartierzeitraum ohne Fischsichtungen blieben. Die Erhebung der Vegetationsdaten (Unterwasser- und Schwimmblattvegetation, Röhricht; Kategorien siehe Abb. 5) erfolgte im Mai. Aus allen zum Zeitpunkt der Fallenausbringung zugänglichen wasserführenden Standgewässern wurden etwa 1 m vom Ufer entfernt Wasserproben entnommen, kühl transportiert und sofort nach Rückkehr aus dem Gelände mit dem MColortest™ System der Firma Merck KGaA auf die Parameter pH-Wert, Nitrat, Nitrit, Ammonium und Phosphat untersucht.

3.2 Auswertungsmethoden

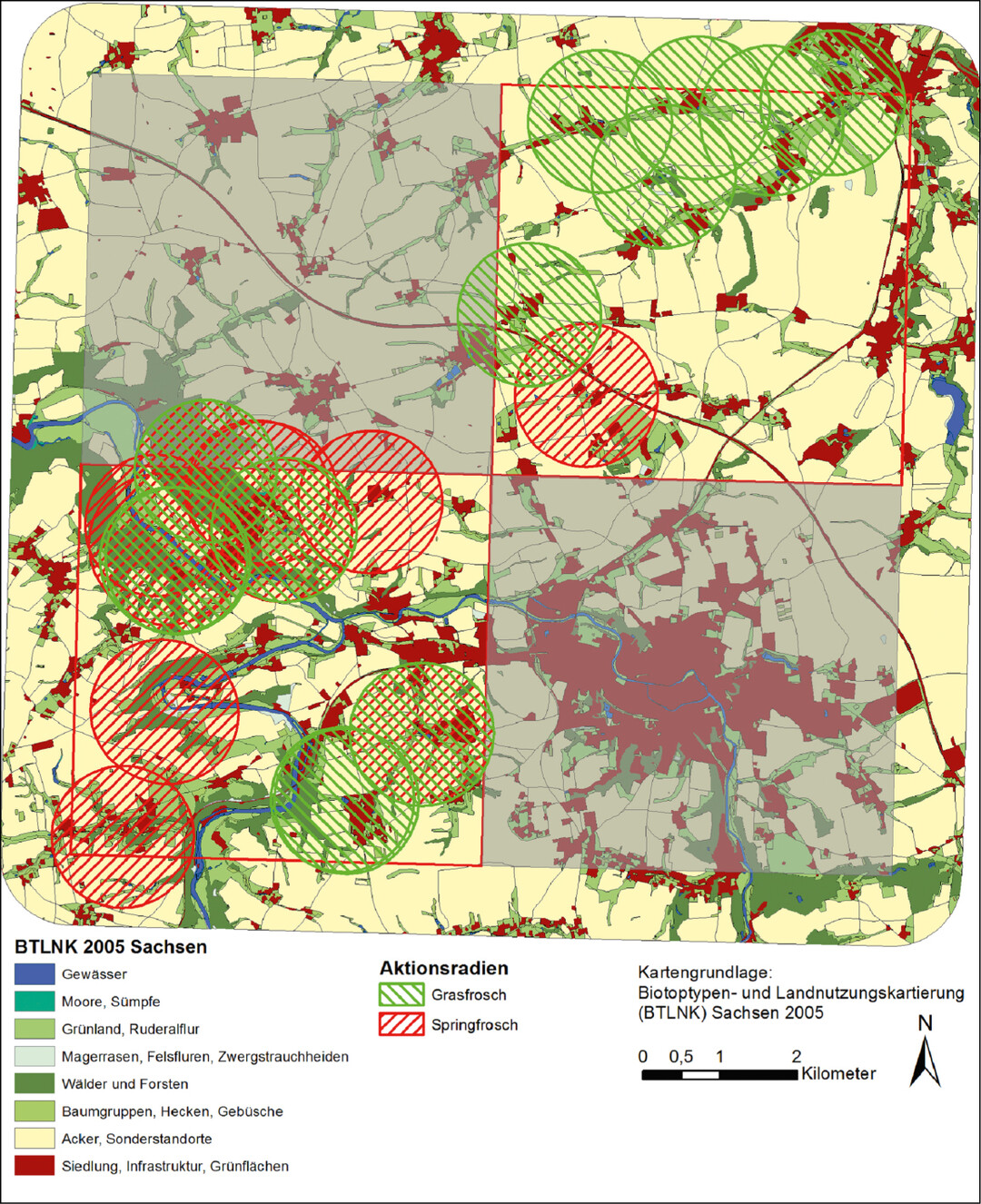

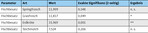

Zu jedem Gewässer wurden Gewässermerkmale, Analytikergebnisse und Artnachweise beziehungsweise Nicht-Nachweise ausgewertet. Im Programm MultiBaseCS konnte die Standgewässerdatei der Zentralen Artdatenbank Sachsens aktualisiert und vervollständigt werden. Anschließend wurden die Gewässerdaten als Shape-Datei exportiert und in ArcGIS weiterverarbeitet. Es folgte eine Analyse der Landnutzung innerhalb artspezifischer Aktionsradien um besiedelte Standgewässer. Dafür wurden die Gewässer ab Gewässerrand gepuffert. Ausschlaggebend für die Wahl der Pufferdistanzen waren durchschnittliche Wanderstrecken aus Literaturangaben (Tab. 2). Sie wurden auf Basis von Erfahrungswerten und der gegebenen Landschaftsstruktur und -fragmentierung sowie den überwiegend geringen Populationsgrößen modifiziert, wobei Einzelindividuen zweifellos größere Distanzen überwinden können (Jehle & Sinsch2007,Schäfer & Kneitz1993,Weddelinget al. 2006).

Datengrundlage für eine artbezogene Flächenauswertung der Pufferflächen bildete die Biotoptypen- und Landnutzungskartierung (BTLNK) Sachsens. Die acht Hauptgruppen (HG) der BTLNK wurden zu fünf Nutzungstypen zusammengefasst: 1 Gewässer (HG: „Gewässer“ und „Moore, Sümpfe“); 2 Grünland (HG: „Grünland, Ruderalflur“ und „Magerrasen, Felsfluren, Zwergstrauchheiden“); 3 Wald (HG: „Wälder und Forsten“ und „Baumgruppen, Hecken, Gebüsche“); 4 Acker (HG: „Acker, Sonderstandorte“) und 5 Siedlung (HG: „Siedlung, Infrastruktur, Grünflächen“).

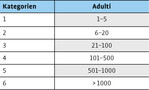

Zur besseren Vergleichbarkeit der Bestandsgrößen der einzelnen Amphibienarten erfolgte die Einteilung in Kategorien entsprechendZöphel & Steffens(2002). Ein Laichballen von Spring- und Grasfrosch steht für zwei adulte Individuen (vgl.Günther2009), einzelne Individuen wurden gezählt, Larvenfänge und Rufer der Kategorie 1 (1–5 Adulti) zugeordnet (Tab. 3).

4 Ergebnisse

4.1 Nutzung und Verteilung der Gewässertypen

Im gesamten Untersuchungsgebiet gab es 56 Standgewässer, davon 48 zugängliche (18 in Q 2 und 30 in Q 3). Häufigster Gewässertyp war der Teich (Abb. 4). Fischfreie Standgewässer konnten überwiegend in Q3 angetroffen werden.

Unabhängig vom Gewässertyp waren die Standgewässer unterschiedlich mit Unterwasser- und Schwimmblattvegetation sowie Röhrichtpflanzen ausgestattet. Von Amphibien deutlich bevorzugt wurden Gewässer mit einem Röhrichtgürtel. Kein Gewässer mit deckender oder zum Teil deckender Unterwasser- und Schwimmblattvegetation blieb unbesiedelt (Abb. 5).

Das Umfeld der Gewässer unterschied sich in beiden Quadranten voneinander. In Q2 lagen die meisten Gewässer in kleinen Dörfern unmittelbar an der Hauptstraße, umgeben von schmalen Grünlandstreifen, Gärten oder großen alten Bäumen. Ihre Umgebung wurde zu etwa 85 % landwirtschaftlich genutzt, davon zu 76 % als Acker. Dabei reichte die Bewirtschaftung oft bis unmittelbar an Straßen- und Wegränder, an Bachläufe und Standgewässer.

Die Gewässer in Q3 befanden sich überwiegend in Flussauen mit Grünlandnutzung und angrenzendem Laubmischwald. Insgesamt gab es reliefbedingt eine kleinflächigere Bewirtschaftung, eine größere Vielfalt an Strukturen wie beispielsweise Feldgehölze, feuchte Senken und Einzelbäume sowie krautreiche oder über weite Teile bewaldete Bachläufe.

4.2 Chemische Parameter

Grundlage für die Auswertung bildete die Trinkwasserverordnung (TrinkwV 2001). Nitrat, Nitrit und Ammonium gelten als Maß für die Stickstoffbelastung des Wassers. Etwa ein Drittel der Gewässer von Q2 wiesen Nitratgehalte 50 mg/l (Grenzwert der Trinkwasserverordnung) auf. In Q3 war etwa ein Fünftel der Gewässer mit Nitrat belastet, sie befanden sich alle im intensiv agrarisch genutzten südöstlichen Teil des Quadranten.

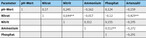

Die statistische Auswertung (Tab. 4) ergab eine positive Korrelation zwischen Nitrat und Nitrit (rs = 0,644**) sowie zwischen Ammonium und Phosphat (rs = 0,512**). Zwischen den Nitratgehalten und der Artenzahl nachgewiesener Amphibienarten pro Gewässer bestand eine negative Korrelation (rs = - 0,429**). Je höher der Nitratgehalt, desto weniger Amphibienarten wurden in einem Gewässer nachgewiesen.

Die pH-Werte der Gewässer lagen im gesamten Untersuchungsgebiet im neutralen bis alkalischen Bereich mit Mittelwerten von pH 8,2 in Q2 und pH 7,5 in Q3. Erkennbar war eine Häufung neutraler Werte im Norden von Q3 mit hohem Waldanteil im Einzugsgebiet. Auffällig hohe pH-Werte von 9 waren bei einem Drittel aller Gewässer von Q2 zu finden.

4.3 Amphibienverbreitung im Bezug zur Gewässer- und Landnutzung

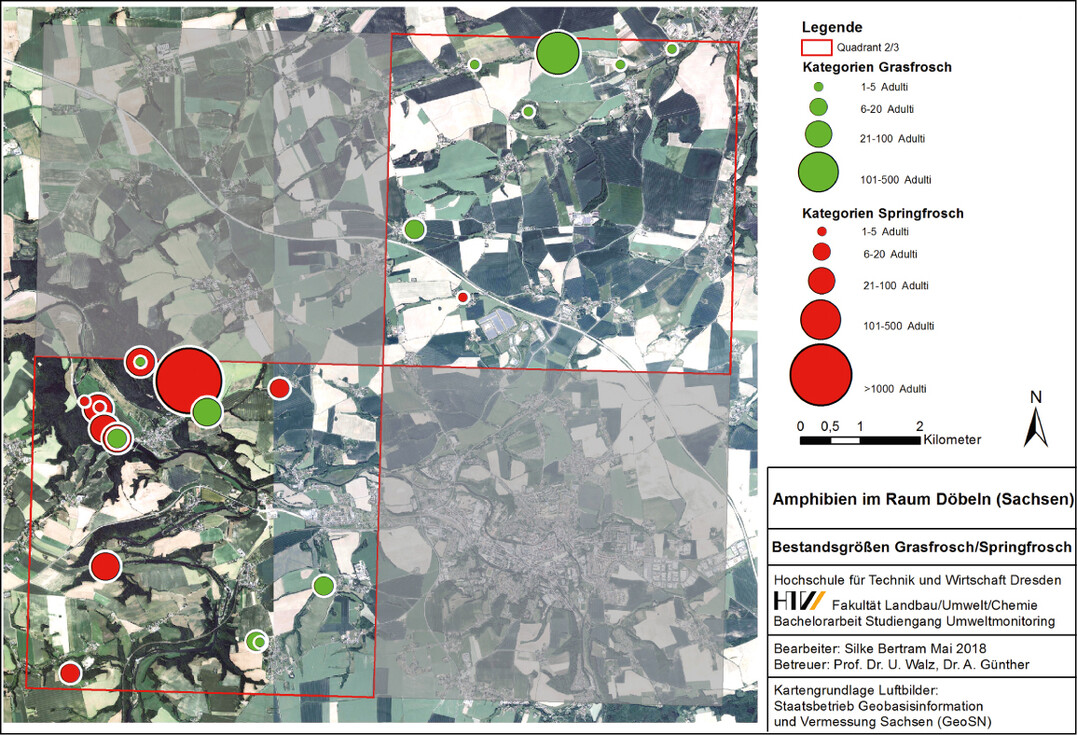

Im gesamten Untersuchungsgebiet wurden sieben Amphibienarten nachgewiesen (Abb. 6). Neben den in Sachsen häufigen Arten Erdkröte, Grasfrosch und Teichmolch konnten in Q2 auch vereinzelt Springfrosch und Teichfrosch kartiert werden. In Q3 kamen zusätzlich Kammmolch und Bergmolch vor. Eine Häufung der Vorkommen sowohl in Bezug auf die Artendiversität als auch auf die Individuendichte zeigte sich im nordwestlichen Teil von Q3 im Einzugsgebiet lichter Laubwälder mit der höchsten Gewässerdichte der gesamten Untersuchungsfläche (Abb. 7).

Insgesamt blieben 16 der 48 zugänglichen Gewässer unbesiedelt. Gemeinschaften von drei beziehungsweise vier Amphibienarten konnten nur in acht Gewässern nachgewiesen werden (Abb. 8). Von allen zugänglichen Gewässern im Untersuchungsgebiet waren 16 nachweislich und elf möglicherweise mit Fisch besetzt und 21 fischfrei. Ein Viertel aller mit Fisch besetzten sowie die Hälfte der fischfreien Gewässer blieben ohne Amphibiennachweis. Erdkröte (p = 0,001**) und Grasfrosch (p = 0,049 *) wurden signifikant häufiger in Gewässern mit Fischbesatz angetroffen (Tab. 5). Springfrosch und Teichmolch kamen häufiger in fischfreien Gewässern vor, waren mit allen übrigen sechs Amphibienarten vergesellschaftet (Abb. 9) und nutzten am häufigsten gemeinsam ein Laichgewässer.

Im gesamten Untersuchungsgebiet konnten drei Schwanzlurcharten nachgewiesen werden. Am häufigsten und mit der höchsten Individuenzahl kam der Teichmolch vor. Betrachtet man die angrenzende Landnutzung der Laichgewässer innerhalb der Aktionsradien der Schwanzlurcharten, so zeigte sich beim Bergmolch eine deutliche Präferenz zum Wald (Abb. 10). Der Kammmolch bevorzugte Gewässer im Offenland mit einem ausreichenden Waldanteil im Einzugsgebiet.

In elf Gewässern des Untersuchungsgebietes wurde die Erdkröte nachgewiesen. Mit einem angenommenen Aktionsradius von 2000 m um die Gewässer wäre die Art in der Lage, das gesamte Untersuchungsgebiet zu besiedeln. Einschränkend wirken sich dabei Zerschneidungseffekte und die starke Laichplatztreue der Erdkröte aus.

Springfrosch und Grasfrosch als Vertreter der Echten Frösche sowie Teichfrosch als Vertreter der Europäischen Wasserfrösche kamen in sehr unterschiedlicher Verbreitung vor. Der Teichfrosch war nur in drei Gewässern zu finden. Der Grasfrosch trat in beiden Vergleichsgebieten etwa gleich häufig auf. Auffällig waren überwiegend sehr kleine Laichgemeinschaften mit Nachweisen von einem bis sechs Laichballen. Das größte Vorkommen mit gut 70 Laichballen befand sich in Q2 in einem mit Graskarpfen und Stichlingen besetzten, an Unterwasservegetation reichen Dorfteich. Vom Springfrosch konnte in Q2 der Erstnachweis für den MTBQ 4844-2 mit zwei Laichballen erbracht werden (Abb. 11). Ganz anders stellte sich die Verbreitung des Springfrosches in Q3 dar. Dort wurden an zwölf Fundorten zwischen vier und 79 Laichballen gezählt, in einem Teich im strukturreichen Nordwesten des Quadranten sogar über 500 Laichballen.

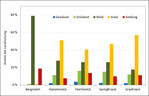

Zum Vergleich der Bestandsgrößen von Grasfrosch und Springfrosch erfolgte die Einteilung in Kategorien. Es zeigte sich, dass der Grasfrosch in beiden Vergleichsgebieten in überwiegend geringer Individuenzahl vorkam, während der Springfrosch in Q3 eine große Individuendichte aufwies und in Q2 großräumig fehlte (Abb. 12). Bei Betrachtung der Landnutzung im Aktionsradius beider Arten zeigte sich für den Springfrosch ein höherer Wald- und ein geringerer Ackeranteil als beim Grasfrosch (Abb. 10).

5 Diskussion

5.1 Methodenkritik

Die Verwendung der „Biotoptypen- und Landnutzungskartierung“ (BTLNK) Sachsen aus dem Jahr 2005 kann zu gewissen Unschärfen bei der Beurteilung der heutigen Nutzung führen. Beim Ausschneiden der Aktionsräume der einzelnen Amphibienarten wurde von einer radialen Ausbreitung der Amphibien um das Laichgewässer ausgegangen. Barrieren wie große Straßen, Flüsse und steile Felswände wurden nicht berücksichtigt.

Alle Amphibienfunde sind als Mindestwerte zu verstehen. Bei Gewässern ohne Amphibiennachweise ist eine Besiedlung nicht auszuschließen. Echte gewässerspezifische Negativnachweise für einzelne Arten können erst nach mehrjährigen Kartierungen ausgesprochen werden. Occupancy-Modelle sensuMacKenzie & Royle(2005) kamen nicht zum Einsatz.

5.2 Unterschiede der Vergleichsgebiete

Der Verlust und die Fragmentierung von Lebensräumen zählen zu den bedeutendsten Gefährdungsursachen von Tierarten (Henle2003). Beide Vergleichsgebiete zeigen Unterschiede hinsichtlich der Anzahl der Amphibienarten und ihrer Bestandsdichte sowie ihrer Vergesellschaftung.

In Quadrant 2 wurden neben Erdkröte, Grasfrosch und Teichmolch auch vereinzelt Teichfrosch und Springfrosch nachgewiesen. Ein Drittel der Gewässer blieb unbesiedelt, nur an einem Gewässer wurden drei Amphibienarten kartiert. Der südöstliche Viertelquadrant blieb bis auf ein Gewässer völlig unbesiedelt. Dieser Bereich weist die geringste Gewässerdichte auf sowie den größten Anteil zusammenhängender Ackerfläche, keinen Wald und nur wenige Feldgehölze und Baumreihen entlang von Straßen und Wegen. Der Grasfrosch kam in Q2, bis auf eine Ausnahme, nur in über Bachläufe miteinander verbundenen Standgewässern vor. Er nutzt lautBlab(1986) als Lebensraum und Laichgewässer auch langsam fließende Bäche mit krautreichem Uferbewuchs, welcher ein ausreichend feuchtes Mikroklima bietet. Da sich die Aktionsradien von 1.000 m überlappten, besteht die Möglichkeit des genetischen Austauschs. Vom Teichmolch wurden drei Vorkommen kartiert, die aufgrund ihrer Isolierung voneinander bei ungünstigen Einflüssen und Bestandsschwankungen einem erhöhten Aussterberisiko unterliegen.

In Quadrant 3 blieb ein Drittel der Gewässer unbesiedelt, in einem Viertel konnten jedoch drei beziehungsweise vier Amphibienarten angetroffen werden. Dominierende Art in Q3 war der Springfrosch. Im Vergleich mit dem mit 497 Laichballen größten im Atlas der Amphibien Sachsens (Zöphel & Steffens2002) dokumentierten Vorkommen des Landes handelt es sich beim aktuellen Nachweis von mehr als 500 Laichballen um ein außerordentlich großes Vorkommen des Springfrosches an der nordöstlichen Arealgrenze des Verbreitungsgebiets Mulde-Porphyrhügelland. Es umfasst mehr als 1.000 Individuen, wenn man lautGünther(2009) unterstellt, dass jedes Weibchen einen Laichballen ablegt. Im Unterschied zum Springfrosch konnten auch in diesem Quadranten nur sehr kleine Laichgemeinschaften des Grasfrosches nachgewiesen werden. Der Teichmolch war lediglich auf einem begrenzten Raum im Norden von Q3 verbreitet. Die Fundorte standen alle durch Bachläufe miteinander in Verbindung und die Aktionsräume von 400 m überlappten sich teilweise. Durch genetischen Austausch und Besiedlung benachbarter Gewässer bei Austrocknung des ursprünglichen Laichgewässers kann so das Aussterberisiko der Population minimiert werden. Das trifft ebenso auf den Kammmolch zu, der in drei Gewässern mit dem Teichmolch gemeinsam vorkam. Im selben Teilbereich von Q3 gelang der Nachweis des Bergmolches an zwei Fundorten als Erstnachweis im MTBQ 4844-3.

Bei der Kartierung kristallisierte sich ein Gebiet im Nordwesten von Quadrant 3 als das mit der höchsten Gewässerdichte, den unterschiedlichsten Gewässer- und Biotoptypen und der höchsten Amphibiendiversität heraus. Es konnten alle sieben Amphibienarten kartiert werden. Auch die einzigen Nachweise von Kamm- und Bergmolch sowie des größten Springfroschvorkommens gelangen in diesem Gebiet.

Nitratgehalte von 50 mg/l (Grenzwert der Trinkwasserverordnung TrinkwV 2001) zeigten sich in einem Drittel der Gewässer von Q2 und einem Fünftel der Gewässer von Q3. Statistisch konnten für Präsenz/Absenz von Amphibien in Gewässern mit verschiedenen Nitratgehalten (p = 0,01**) hochsignifikante Unterschiede nachgewiesen werden. Somit könnten erhöhte Nitratgehalte eine Ursache der Nichtbesiedlung von Standgewässern durch Amphibien im Untersuchungsgebiet sein beziehungsweise indirekt bestehende Beeinträchtigungen anzeigen.

Für ein silikatisches Gebiet lieferte die Analyse der pH-Werte überraschende Ergebnisse im überwiegend alkalischen Bereich, was lautPott & Remy(2008) für einen starken anthropogenen Einfluss spricht.

5.3 Einfluss der Gewässer- und Landnutzung auf die Besiedlung mit Amphibien

Gewässernutzung

Die Gewässernutzung beschränkte sich auf Fischteiche mit den Hauptfischarten Karpfen und Schleie. Erdkröte und Grasfrosch nutzten im Gebiet signifikant häufiger Laichgewässer mit Fischbesatz (Erdkröte p = 0,001**, Grasfrosch p = 0,049*). Das heißt jedoch nicht, dass auch ein kausaler Zusammenhang besteht. Möglicherweise bevorzugen Erdkröte und Grasfrosch größere Gewässer, die im Untersuchungsgebiet mit Fischen besetzt waren. Erdkrötenlarven werden lautGünther(2009) von Friedfischen wegen ihres Hautsekrets nicht gefressen. Für den Grasfrosch bedeutet ein hoher Fischbesatz der Gewässer jedoch das erhöhte Risiko eines Reproduktionsausfalls. Tritt dies mehrere Jahre hintereinander auf, kann eine Grasfroschpopulation ausgelöscht werden (Günther2009). Fischbesatz in Kleingewässern stellt nachweislich eine Hauptgefährdungsursache für Amphibien dar (Güntheret al. 2005).

Landnutzung im Gewässerumfeld

Der Bergmolch bevorzugte im Untersuchungsgebiet mit Abstand den höchsten Waldanteil (78 %). Seine Habitatansprüche bestätigten die in der Literatur beschriebene enge Bindung der kaltstenothermen Art an Wald und Gehölze im planar-collinen Bereich (Blab1986,Glandt2011,Günther2009). Diese Art zeigt in Sachsen zumindest regional deutliche Bestandsrückgänge im Offenland (Saathoff2016 und unveröffentlichte Daten), was besonders hinsichtlich der hohen Verantwortlichkeit Deutschlands für die Erhaltung dieser Art (vgl.Henleet al. 2004 undKühnelet al. 2019) zukünftig auch hinsichtlich aktueller und historischer Änderungen der Landnutzung näher untersucht werden sollte. Für den Kammmolch stellte sich eine Bevorzugung von sonnenexponierten Gewässern in offenen Landschaften mit 50 % Acker, aber auch 28 % Wald in der Umgebung heraus. Der Teichmolch zeigte keine Präferenzen für eine bestimmte Nutzungsform. Generell spielt für Molche als wassergebundene Amphibienarten, die mindestens drei Monate im Wasser verbringen und teilweise auch darin überwintern, die Qualität der Laichgewässer und die Struktur der gewässernahen Umgebung als Tagesverstecke die größte Rolle.

Beim Springfrosch bestätigte sich mit einem Waldanteil von 26 % die Bindung an lichte Laubwälder (Günther2009). Die Gewässer waren zu 46 % von Acker umgeben und überwiegend besonnt, was für den Springfrosch als wärmeliebende Art spricht. Am einzigen Fundort des stark agrargeprägten Q2 kam der Springfrosch sogar mit 76 % Acker und nur 3 % Wald in Form eines kleinen Erlenwäldchens mit angrenzender Feuchtwiese zurecht.

Der Grasfrosch tolerierte einen höheren Ackeranteil von 56 % und einen geringeren Waldanteil von 18 %. Er kann sehr unterschiedliche Habitate besiedeln und bevorzugt lautGünther(2009) feuchtere Bereiche als der Springfrosch. Früher wurde der Grasfrosch häufig auf kleinflächig bewirtschafteten Äckern angetroffen (Blab1986,Schlüpmann & Feldmann2006). Dieses Habitat ist durch großflächige intensive Landwirtschaft mit Monokulturen und fast unkrautfreien Beständen verloren gegangen (Blab1986). Zum Verlust der ackertypischen Biozönosen haben insbesondere die Vernichtung naturnaher Elemente wie Hecken, Säume und feuchte Senken im Rahmen der Flurbereinigung in den 1960er-Jahren sowie Bodenverdichtung, Eutrophierung und Einsatz von chemischen Stoffen beigetragen (Riecken1992). Auch Feldraine mit typischen Ackerunkräutern sucht man heute in vielen Agrargebieten vergebens. Durch das Fehlen von Unkräutern mangelt es an Insekten als Nahrungsgrundlage für den Grasfrosch. So sind linienhafte Strukturen wie Feldgehölze und Bachläufe in Agrargebieten von entscheidender Bedeutung für das Überleben und den genetischen Austausch von Grasfroschpopulationen (Glandt2016). Im gesamten Untersuchungsgebiet wurden überwiegend sehr kleine Grasfrosch-Laichgemeinschaften angetroffen. Weitere Rückgänge könnten zum Verschwinden der bisher flächendeckend verbreiteten Art aus den untersuchten Quadranten des MTB 4844 führen. Bestandsentwicklungen lassen sich nur durch fortlaufende quantitative gewässerbezogene Kartierungen erkennen.

Die Erdkröte zeigte eine breite Varianz in der Wahl ihrer Landhabitate, wie auch vonBlab(1986) undGünther(2009) beschrieben. Trotzdem fehlte sie in weiten Teilen des Untersuchungsgebiets, was mit der Gewässerstruktur zu tun haben könnte. Eine große Gefährdung stellen die Straßenüberquerungen während der Wanderung zum Laichplatz dar (Günther2009). Der Teichfrosch besiedelte im Untersuchungsgebiet größere besonnte Gewässer mit horizontaler Schwimmblattvegetation, was sich mit den Literaturangaben deckt (Blab1986,Günther2009,Jedicke1992).

5.4 Entwicklung der Populationen

Der Blick in die Vergangenheit zeigt, dass die Altdaten mit den aktuellen Kartierergebnissen nur bedingt vergleichbar sind. Für den Zeitraum vor 1990 lagen nur Artnachweise pro Quadrant vor. Für den Zeitraum nach 1990 (Kartierung für den Amphibienatlas Sachsen) wurden Artnachweise gewässerbezogen, jedoch meist ohne Individuenzahl in der Zentralen Artdatenbank (ZenA 2017) dokumentiert, es fehlen Angaben zur Anzahl der untersuchten, aber unbesiedelt gebliebenen Gewässer. Aus diesem Zeitraum gab es Artnachweise für Q2 an fünf und für Q3 an 17 Fundorten. Im Jahr 2017 waren in Q2 zwölf von 18 und in Q3 20 von 30 untersuchten Gewässern besiedelt.

Erdkröte, Grasfrosch und Teichmolch wurden in allen drei Zeiträumen im gesamten Untersuchungsgebiet nachgewiesen, bei der letzten Kartierung 2017 jedoch nur mit geringen Individuenzahlen. Der Mangel an quantitativen Daten zu häufigen Arten in den historischen Daten verschleiert vermutlich das Ausmaß des Rückgangs. Der Teichfrosch hat sich möglicherweise etwas ausgebreitet. Der Springfrosch konnte 2017 erstmals in Q2 und mit hoher Individuenzahl in Q3 erneut kartiert werden, er breitet sich offensichtlich aus. Berg- und Kammmolch erweitern das Artenspektrum 2017 in Q3, wobei Schwanzlurche aus methodischen Gründen bei früheren Kartierungen möglicherweise übersehen wurden. Moorfrosch und Knoblauchkröte sind aus dem Untersuchungsgebiet verschwunden (Tab. 1).

Im Vergleich zu benachbarten Gebieten in Sachsen mit bis zu acht Amphibienarten pro Gewässer, beispielsweise im Freiberger Raum (Saathof2016), konnte im exemplarisch betrachteten Untersuchungsgebiet im Sächsischen Lössgefilde mit maximal vier Amphibienarten pro Gewässer nur ein eingeschränktes Artenspektrum nachgewiesen werden.

Am Beispiel des Grasfrosches zeigt sich das komplexe Zusammenwirken der Faktoren. Die Art toleriert einen höheren Acker- und einen geringeren Waldanteil. Trotzdem wurden überwiegend sehr kleine Grasfrosch-Laichgemeinschaften angetroffen. Die geringe Gewässerdichte und riesige Ackerschläge als Barriere sowie der häufige Fischbesatz der besiedelten Gewässer dürften hier über die Jahre bereits zu einem erheblichen Rückgang geführt haben.

6 Schlussbemerkungen

Die Ergebnisse der Untersuchungen zeigen auf, was für das Ziel des Erhalts der biologischen Vielfalt – in diesem Falle der Amphibien – in der Kulturlandschaft getan werden kann und muss. Neben der Verbesserung des Zustands einiger Gewässer des Untersuchungsgebietes, etwa durch das Ausbaggern von durch Verlandung bedrohten Tümpeln, geht es vor allem um strukturelle Verbesserungen im Umfeld der Standgewässer. Um das Überleben und die Reproduktion von Amphibien in stark agrargenutzten Gebieten zu sichern, sind nachGlandt(2016) in erster Linie noch vorhandene wertvolle Lebensräume zu erhalten und zu optimieren sowie durch Landschaftskorridore zu vernetzen. Strukturreiche linienhafte Elemente wie krautreiche baumbestandene Bachläufe, Hecken und Feldgehölze als Verbindung zwischen potenziellen Laichgewässern sind in der Agrarlandschaft von entscheidender Bedeutung. Die Gewässerdichte sollte durch Neuanlage von Kleingewässern im Verbund erhöht werden. Zur Verminderung von Stoffeinträgen in Stand- und Fließgewässer ist die konsequente Einhaltung des im Sächsischen Wassergesetz (SächsWG 2015)festgeschriebenen Verbots von Dünge- und Pflanzenschutzmitteln im 5m-Bereich der Gewässerrandstreifen notwendig. Wo nicht bereits vorhanden, sind 10 m breite Gewässerrandstreifen anzulegen. Darüber hinaus wäre ein Umsteuern in der Europäischen Agrarpolitik notwendig. Statt flächenbezogener Förderung, die zur Beseitigung von Kleinstrukturen führt, wäre die Honorierung einer echten Landschaftspflege notwendig. Dabei könnten feuchte Senken und Hanglagen aus der intensiven Bewirtschaftung genommen werden, generell extensiv genutzte Ackerrandstreifen und Blühstreifen angelegt und an Wälder und Gehölze angrenzende Bereiche zur Entwicklung von Saumstrukturen freigestellt werden. Diese Elemente stellen wertvolle Verbundhabitate dar und könnten die Situation von Amphibien und anderen Tierarten in der Agrarlandschaft deutlich verbessern.

Literatur

Aus Umfangsgründen steht das ausführliche Literaturverzeichnis unter Webcode NuL2231 zur Verfügung.

Fazit für die Praxis

- Nutzung und Struktur in der Umgebung der Laichgewässer beeinflussen die Artenzahl und Populationsgrößen der Amphibienfauna.

- Gewässer mit gut ausgebildeter submerser und emerser Vegetation waren in allen Fällen durch Amphibien besiedelt.

- Grasfrosch, Kamm- und Teichmolch besiedelten fast ausschließlich Gewässer, die über geeignete Landlebensräume vernetzt waren. In der Agrarlandschaft besitzen Bachläufe dabei eine besondere Bedeutung.

- Im Untersuchungsgebiet besteht eine statistisch signifikante negative Korrelation zwischen Nitratgehalt und Artenzahl der vorkommenden Amphibien.

- Für die Erhebung praxisrelevanter Daten zur Bestandsentwicklung von häufigen Amphibienarten sind vollständige Präsenz-Absenz-Erfassungen an allen Gewässern eines Testgebietes zu empfehlen.

Kontakt

B. sc. Silke Bertram ist ehrenamtlich tätig im Naturschutz mit Schwerpunkt Amphibienkartierung. Studium Umweltmonitoring an der HTW Dresden.

Prof. Dr. habil. Ulrich Walz ist Professor für Landschaftsökologie und Geographische Informationssysteme an der Hochschule für Technik und Wirtschaft (HTW) Dresden. Zuvor Projektleiter am IÖR Dresden und Lehrbeauftragter an der TU Dresden, der Uni Rostock. Studium der Geographie und Landschaftsökologie in Stuttgart und Hohenheim; Promotion 2000 an der TU Dresden und 2013 Habilitation an der Universität Rostock in den Fachgebieten Geoinformatik und Landschaftsökologie. Forschungsschwerpunkte: Biodiversität und Landschaftsstruktur; Ökosystemleistungen; Landschaftswandel und Umweltauswirkungen; Indikatoren zur landschaftsstrukturellen Vielfalt.

Dr. André Günther arbeitete von 2001 bis 2014 als wissenschaftlicher Mitarbeiter in der Arbeitsgruppe Biologie/Ökologie der TU Bergakademie Freiberg und ist aktuell Lehrbeauftragter für Naturschutz und Landschaftsmanagement. 1993 war er Gründungsmitglied des Naturschutzinstitutes Freiberg, in dem er auch aktuell wieder tätig ist. Im Jahr 2008 promovierte er zum Reproduktionsverhalten südostasiatischer Pracht- und Juwelenlibellen. Langjährige Forschungsschwerpunkte sind Ausbreitungsvermögen und Gefährdung von Amphibien in fragmentierten Landschaften sowie Verbreitung, Ökologie und Verhalten von Libellen in Europa, Asien und Afrika.

Barrierefreiheits-Menü

Schriftgröße

Kontrast

Menü sichtbar

Einstellungen

Zu diesem Artikel liegen noch keine Kommentare vor.

Artikel kommentierenSchreiben Sie den ersten Kommentar.