Wirksamkeit und Monitoring von Artenschutzmaßnahmen

Abstracts

Aufbauend auf Arbeiten des Bundesamtes für Naturschutz (BfN) zur Wirksamkeit von vorgezogenen Ausgleichs- (CEF-)Maßnahmen ( Runge et al. 2010) hat das Umweltministerium des Landes Nordrhein-Westfalen einen Leitfaden „Wirksamkeit von Artenschutzmaßnahmen für die Berücksichtigung artenschutzrechtlich erforderlicher Maßnahmen in Nordrhein-Westfalen“ entwickeln lassen (MKULNV & FÖA 2013). Dieser dient zur Standardisierung der Bewertung der artspezifischen Eignung und Wirksamkeit von CEF-Maßnahmen für einen Großteil der planungsrelevanten Arten in Nordrhein-Westfalen.

Da bezüglich der Anforderungen an den Nachweis der Wirksamkeit von artenschutzrechtlich veranlassten Maßnahmen und eine einheitliche Ausgestaltung des Risikomanagements für diese Maßnahmen noch Ergänzungsbedarf bestand, wurde dieser Leitfaden nun ergänzt um ein „Methodenhandbuch zur Artenschutzprüfung in Nordrhein-Westfalen“ (MKULNV & FÖA 2017).

Mit Bezugnahme zu den rechtlichen Rahmenbedingungen werden die in den beiden Arbeitshilfen für Nordrhein-Westfalen entwickelten Standards vorgestellt. Behandelt werden die Fragen, welche Artenschutzmaßnahmen ein Monitoring benötigen und wie die Methodenauswahl und der Ablauf für die Praxis normiert werden können. Methodik, Kriterien und Ergebnisse lassen sich im Kern auf andere Bundesländer übertragen – vorausgesetzt die jeweiligen landesspezifischen Besonderheiten werden berücksichtigt und die entsprechende Bewertung wird gegebenenfalls begründet angepasst.

Effectiveness and monitoring of species protection measures – Operationalization in the federal state of North Rhine-Westphalia

Based on work by the Federal Agency for Nature Conservation (BfN) on the effectiveness of measures to ensure continuous ecological functionality (CEF) (RUNGE et al. 2010), the Ministry for Environment of the State of North Rhine-Westphalia (NRW) has initiated the development of a guideline on the “Effectiveness of species conservation measures for the consideration of measures required under species protection law in North Rhine-Westphalia” (MKULNV & FÖA 2013). This serves to standardise the assessment of the species-specific suitability and effectiveness of CEF measures for a large part of planning-relevant species in NRW. Since there was still need to supplement requirements for evidence of the effectiveness of measures initiated under species protection law and concerning consistent design of risk management for these measures, this guideline has been supplemented by a “Manual of Methods for Species Protection Assessments in North Rhine-Westphalia – Survey and Monitoring” (MKULNV & FÖA 2017). Regarding the legal framework, standards developed in the two guidelines for NRW will be presented. Questions being addressed include which species conservation measures require monitoring, as well as how the selection of methods and the procedure can be standardised in practice. The methodology, criteria and results can essentially be transferred to other German federal states – provided that respective (state-specific) particularities are considered and the corresponding assessment is adjusted if deemed necessary.

- Veröffentlicht am

1 Einführung

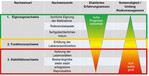

Im Zusammenhang mit Planungen und der Genehmigung von Vorhaben sind für die europäisch geschützten Arten die in § 44 Absatz 1 Bundesnaturschutzgesetz (BNat SchG) normierten artenschutzrechtlichen Zugriffsverbote zu beachten. Aus § 44 Absatz 5 BNatSchG ergibt sich die Möglichkeit für Vorhabenträger, durch Realisierung vorgezogener Ausgleichsmaßnahmen (CEF-Maßnahmen = measures to ensure the continued ecological functionality) ein Eintreten artenschutzrechtlicher Verbotstatbestände zu verhindern. Vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen müssen die ökologische Funktion der betroffenen Lebensstätte entsprechend den Ansprüchen der jeweiligen Zielart im räumlichen Zusammenhang dauerhaft und ohne zeitliche Unterbrechung gewährleisten (EU-Kommission 2007) (Abb. 1). Eine vorgezogene Ausgleichsmaßnahme kann als wirksam bezeichnet werden (LANA 2009), wenn

„1. die betroffene Lebensstätte aufgrund der Durchführung mindestens die gleiche Ausdehnung und/oder eine gleiche oder bessere Qualität hat und die betroffene Art diese Lebensstätte während und nach dem Eingriff oder Vorhaben nicht aufgibt oder

2. die betroffene Art eine in räumlichem Zusammenhang neu geschaffene Lebensstätte nachweislich angenommen hat oder ihre zeitnahe Besiedlung unter Berücksichtigung der besten einschlägigen wissenschaftlichen Erkenntnisse mit einer hohen Prognosesicherheit attestiert werden kann.“

Alle Maßnahmen, welche sich fachlich als CEF-Maßnahmen eignen, kommen ebenso als kompensatorische Maßnahmen zur Sicherung des Erhaltungszustands geschützter Arten im Zuge einer Ausnahme nach § 45 Absatz 7 BNatSchG in Betracht (FCS-Maßnahmen = measures to ensure the favourable conservation status). FCS-Maßnahmen müssen ebenfalls art- bzw. populationsbezogen und streng funktional abgeleitet werden, unterliegen aber aufgrund ihrer größeren raum-zeitlichen Flexibilität in Bezug auf die Zielerreichung nicht denselben hohen Monitoringanforderungen wie CEF-Maßnahmen.

Die Unterscheidung einer je nach Gefährdungsstatus oder Erhaltungszustand einer Art oder Artengruppe differenzierten Monitoringintensität ist auch durch den von der Rechtsprechung – auch für das aktuelle BNatSchG 2017 – eingeräumten fachbehördlichen Beurteilungsspielraum gedeckt (vgl. BVerwG, Beschluss vom 08.03.2018 – 9 B 25.17). Hierzu hat das Bundesverfassungsgericht ganz aktuell zwei Verfassungsbeschwerden gegen den fachbehördlichen Beurteilungsspielraum wegen unzureichender fachwissenschaftlicher Erkenntnisse als unzulässig zurückgewiesen (BVerfG, Beschluss vom 23.10.2018 – 1 BvR 2523/13 u. 1 BvR 595/14). Dennoch fordert das Bundesverfassungsgericht die Schaffung – gegebenenfalls untergesetzlicher – Bewertungsmaßstäbe. Dies gilt auch für die Wirksamkeit der zu ergreifenden Maßnahmen. Geeignete Kriterien werden hier vorgestellt.

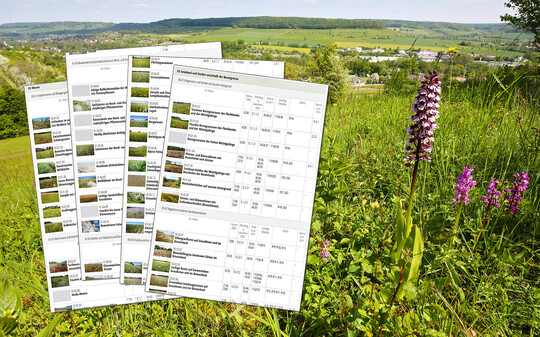

Zur Standardisierung der Bewertung der artspezifischen Eignung und Wirksamkeit von CEF-Maßnahmen hat das Umweltministerium des Landes Nordrhein-Westfalen (MKULNV) einen Leitfaden „Wirksamkeit von Artenschutzmaßnahmen für die Berücksichtigung artenschutzrechtlich erforderlicher Maßnahmen in Nordrhein-Westfalen“ entwickeln lassen (MKULNV & FÖA 2013). Der „Wirksamkeits-Leitfaden“ beschreibt für 102 Arten vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen in 98 Maßnahmentypen bzw. 319 Einzelmaßnahmen und bewertet diese hinsichtlich der Prognosesicherheit. Der Leitfaden kann im Internet im Fachinformationssystem „Geschützte Arten in Nordrhein-Westfalen“ unter „Downloads“ heruntergeladen werden und steht unter „Artenschutzmaßnahmen“ oder auf den jeweiligen Artseiten im rechten Menüfeld unter der gleichnamigen Rubrik zur Verfügung (Web-Adresse: artenschutz.naturschutzinformationen.nrw.de/artenschutz/de).

In seinen Bewertungskriterien baut der Leitfaden auf einem Forschungsprojekt des BfN auf (Rungeet al. 2010). Für den Großteil der Maßnahmen (238 von 319) ergab sich durch das fachgutachterliche Votum der eingebundenen Expertinnen und Experten in Verbindung mit wissenschaftlichen Wirksamkeitsbelegen (umfangreiche Literaturauswertung) eine hohe Eignung als CEF-Maßnahme. Anderen Maßnahmen wurde dagegen aufgrund einer nur mittleren bis geringen Prognosesicherheit und/oder langer Entwicklungsdauer eine lediglich mittlere Eignung als CEF-Maßnahme attestiert. Ihre Wirksamkeit kann gegebenenfalls dennoch durch ein geeignetes Risikomanagement im Einzelfall nachgewiesen werden (s. Tab. 1).

Bezüglich der Ausgestaltung des Risikomanagements bestehen in der Praxis oftmals Defizite: Nachweise der Wirksamkeit von CEF-Maßnahmen werden im Verfahren zwar oft gefordert und auch zugesagt. Die konkreten Festlegungen stellen aber Vorhabenträger und Planer ebenso wie die zuständigen Behörden regelmäßig vor große Hürden. Nachweispflichten werden in den Genehmigungen oft entweder zu vage oder zu einengend formuliert; Definitionen der Inhalte fehlen meist ebenso wie anerkannte Methodenstandards. Im Ergebnis geraten die Antragsteller in einen ergebnisoffenen Prozess: Wenn der Wirksamkeitsnachweis eine Voraussetzung für die Zulassung ist, kann im Zweifel nicht gebaut bzw. das Vorhaben nicht in Betrieb genommen werden. Erkennbar ist daher ein Bedarf zur Standardisierung der Fragen, in welchen Fällen ein Monitoring von CEF-Maßnahmen durchzuführen ist und aus welchen Elementen das Monitoring besteht. Klare Vorstellungen über die Einsatzbereiche, Methoden und Leistungsbilder für dieses Monitoring existierten bislang nicht (Stein2015).

Vor dem Hintergrund der genannten Defizite ist als Hilfestellung in Nordrhein-Westfalen ein den „Wirksamkeits-Leitfaden“ ergänzendes „Methodenhandbuch zur Artenschutzprüfung in Nordrhein-Westfalen – Bestandserfassung und Monitoring“ erarbeitet worden (MKULNV & FÖA 2017). Auch das Methodenhandbuch kann im Fachinformationssystem „Geschützte Arten in Nordrhein-Westfalen“ unter „Downloads“ heruntergeladen werden (s. o.).

Kerninhalt des „Methodenhandbuchs Artenschutzprüfung“ ist die Festlegung von Standards zur Durchführung des Monitorings im Rahmen des Risikomanagements. Die Methoden beziehen sich dabei v. a. auf den Wirksamkeitsnachweis für CEF-Maßnahmen, berücksichtigen aber auch eine mögliche Eignung als FCS-Maßnahme. Im „Methodenhandbuch Artenschutzprüfung“ werden für die in Nordrhein-Westfalen planungsrelevanten Arten neben Standards zum Monitoring auch die geeigneten Kartiermethoden mit Schwerpunkt Ersterfassung (d. h. vor dem Eingriff) beschrieben (darunter erstmals auch Standards zur Erfassung von Rastvögeln). Auch das Methodenhandbuch wurde unter Hinzuziehung von Landesexperten erarbeitet (zu Details vgl. Abschnitt 4). Es wird mit vorliegendem Beitrag vorgestellt.

Von dem eingriffsbedingten Monitoring von CEF-Maßnahmen zu trennen ist das Monitoring nach Artikel 11 FFH-RL, das die Überwachung des Erhaltungszustands der FFH-Lebensraumtypen und FFH-Arten zum Inhalt hat. Dieses Monitoring liegt in der Verantwortung des amtlichen Naturschutzes. Bund und Länder haben sich diesbezüglich auf eine bundesweit einheitliche Methodik geeinigt (vgl. BFN & BLAK 2017 undSachteleben & Behrens2010). Dieser Aspekt wird in vorliegendem Beitrag nicht behandelt.

2 Rechtliche Rahmenbedingungen und Vorgaben bestehender Regelwerke bezüglich Nachweispflichten

Eine allgemeine Pflicht zum qualifizierten Monitoring von „Kompensationsmaßnahmen“ besteht nicht; aus § 17 Absatz 7 Satz 2 BNatSchG kann dies nicht abgeleitet werden (vgl. VG Lüneburg, Urteil vom 07.05.2015 – 2 A 147/12). Ein Monitoring kann aber angemessen und insoweit auch als Verpflichtung zulässig sein, „wenn es Bestandteil des [artenschutzrechtlichen] Schutzkonzeptes ist, welches dazu dient, im Vorhinein nicht ausräumbare Unsicherheiten, die eine Überprüfung angezeigt erscheinen lassen, auszuräumen bzw. zu überprüfen“ (ebd., mit Verweis auf OVG Lüneburg, Beschluss vom 18.04.2011 – 12 ME 274/10; vgl. auch BVerwG, Urteil vom 17.01.2007 – 9 A 20.05). Im Leitfaden der EU-Kommission zum strengen Artenschutz (vgl. EU-Kommission 2007, Rn. 74) vertritt die Kommission ausdrücklich die Auffassung, „ … die ökologische Funktion dieser Maßnahmen für die betreffenden Arten müsste selbstverständlich eindeutig nachgewiesen werden“ (ebenso in LANA 2009).

Ein methodischer Rahmen wird weder im Leitfaden der EU-Kommission noch vom deutschen Gesetzgeber vorgegeben. Laut EU-Kommission soll der Nachweis problemangemessen sein (EU-Kommission 2007, Rn 76): „(…) So muss beispielsweise bei seltenen Arten mit einem ungünstigen Erhaltungszustand die Sicherheit, dass die Maßnahmen ihren Zweck erfüllen werden, größer sein als bei verbreiteten Arten mit einem günstigen Erhaltungszustand.“ Hieraus ergibt sich, dass Prognoseunsicherheiten über die Eignung oder die Wirksamkeit von CEF-Maßnahmen durch ein begleitendes Monitoring plus eventuell notwendiger Korrekturmaßnahmen aufgefangen werden müssen, welche nach dem „Je-desto-Prinzip“ konzipiert und gegebenenfalls korrigiert werden müssen.

Obwohl die Maßnahmen des Risikomanagements jedenfalls „geeignet sein [müssen], Risiken für die Erhaltungsziele wirksam auszuräumen“ (BVerwG 9 A 20.05 vom 17.01.2007, Leitsatz 6), darf selbst beim insoweit besonders strengen Gebietsschutz dem Vorhabenträger nach der Rechtsprechung des BVerwG bezüglich des Risikomanagements und des damit zusammenhängenden Monitoringaufwandes aber keine Grundlagenforschung auferlegt werden (BVerwG, vgl. Urteil vom 09.07.2008 – 9 A 14.07, BVerwGE 131, 274). Vielmehr geht es darum, mit einem angemessenen Aufwand und unter Berücksichtigung der körperlichen Integrität der durch Monitoring zu beobachtenden Tiere die naturschutzfachlich geeignete Methode und den erforderlichen Untersuchungsumfang festzulegen (vgl. BVerwG, Urteil vom 28.03.2013 – 9 A 22.11, Rn. 47). Je nach Art und gewählter Methode korreliert die Erfassungsintensität nicht unbedingt mit der Erfassungsgenauigkeit. So kann im Einzelfall ein Untersuchungsansatz „pars pro toto“ genügen, insbesondere auch dann, wenn die Art gegenüber Untersuchungen besonders empfindlich ist (vgl. BVerwG, Urteil vom 28.03.2013 – 9 A 22.11, Rn. 52).

Bezüglich der Anforderungen an das Monitoring artenschutzrechtlicher Vermeidungsmaßnahmen existiert eine recht umfangreiche Rechtsprechung, v. a. in Bezug auf das artenschutzrechtliche Tötungsverbot. Anlass waren hier immissionsschutzrechtliche Genehmigungen für Windkraftanlagen (bspw. OVG Lüneburg, Beschluss. vom 18.04.2011 – 12 ME 274/10, OVG Magdeburg, Urteil vom 13.03.2014 – 2 L 215/11). Bezüglich der Anforderungen zum Monitoring für den Umgang mit Prognoseunsicherheiten bei CEF-Maßnahmen ist die deutsche Rechtsprechung dagegen bislang zurückhaltend. Allgemein gilt sicherlich der Hinweis des BVerwG, die für den Habitatschutz geltenden Anforderungen könnten „nicht unbesehen und unterschiedslos auf den allgemeinen Artenschutz übertragen werden“ (vgl. BVerwG, Urteil vom 09.07.2008 – 9 A 14.07, Leitsatz 4).

Entsprechend kann auch bezüglich der Anforderungen an das Monitoring von Artenschutzmaßnahmen davon ausgegangen werden, dass (graduelle) Abstufungen bezüglich der zu erbringenden Nachweise gerechtfertigt sein können. In Einzelfällen müssen aber auch aufwendige Monitoringprogramme im ursächlichen Zusammenhang mit bzw. als Teil von Zulassungsverfahren festgelegt und umgesetzt werden. Angesichts der offenkundig verbundenen Unsicherheiten im Falle einer Umsiedlung von Haselmäusen in ein neues Habitat genügte es dem 9. Senat jedenfalls nicht, die Funktionalität der Ersatz-Lebensstätten im Sinne einer einfachen Pflege- und Funktionskontrolle zu überwachen. Vielmehr hätten nach dem Urteil die Ersatzlebensräume in einem festgelegten Turnus nach der Umsiedlung auf Besatz kontrolliert werden müssen (BVerwG, Urteil vom 06.11.2013 – 9 A 14.12, Rn. 123 zur Haselmaus).

Im Rahmen der Richtlinien für die landschaftspflegerische Begleitplanung im Straßenbau (RLBP, BMVBS 2011) ist bereits anerkannt, dass auch für den strengen Artenschutz eine Notwendigkeit zum Risikomanagement bestehen kann. Über das Risikomanagement sollen Risiken auf ein vernünftiges und durchführbares Maß minimiert werden. Die Methodik muss je nach Art, Maßnahme und konkreter Situation (Ort) im Einzelnen gewählt werden und der jeweiligen Zielsetzung gerecht werden. Dies bedeutet zugleich, dass ein Risiko als tolerierbar eingestuft werden kann, wenn der für seine Minimierung zu betreibende Aufwand unangemessen hoch liegt (RLBP Gutachten,Boschet al. 2010: 136). Exakte wissenschaftliche Nachweise sind im Hinblick auf den Verhältnismäßigkeitsgrundsatz höchstens im Einzelfall, je nach Schwere der Beeinträchtigungen und Bedeutung der betroffenen Arten, erforderlich (vgl. MKULNV & FÖA 2017: 29).

3 Risikomanagement für CEF-Maßnahmen in NRW

Im Rahmen des Planungs- bzw. Genehmigungsverfahren ist die Eignung der konzipierten CEF/FCS-Maßnahmen zu begründen. Im „Wirksamkeits-Leitfaden“ (MKULNV & FÖA 2013) werden die Maßnahmen in ihrer Eignung als CEF-Maßnahme von „sehr hoch“ bis „keine Eignung“ klassifiziert. Maßnahmen mit einer „sehr hohen“ bis „hohen“ Eignung und einer Entwicklungsdauer bis fünf Jahre sind im Regelfall als CEF-Maßnahmen geeignet und benötigen kein Risikomanagement (vgl. Tab. 1).

Mit Einführung des „Wirksamkeits-Leitfadens“ (Erlass des MKULNV vom 02.07.2013) hat ein Planungs- bzw. Vorhabenträger, der sich bei der Planung von CEF/FCS-Maßnahmen auf die dort beschriebenen (Standard-)Maßnahmen bezieht, damit ein hohes Maß an Planungssicherheit im Planungs- bzw. Genehmigungsverfahren. Für die in dem Leitfaden mit sehr hoher bis hoher Eignung bewerteten Maßnahmen gilt, aufgrund des Expertenvotums und der dokumentierten wissenschaftlichen Belege, der für die Einschätzung der Prognosesicherheit notwendige „Eignungsnachweis“ (vgl. Abb. 2) als pauschal erbracht.

Für eine Reihe von Maßnahmen hält der Leitfaden aber ein Risikomanagement, also ein Monitoring und davon abhängige Korrekturen an den Maßnahmen, für notwendig. Dieses greift weiter als die in § 17 Absatz 7 BNatSchG genannte Prüfung der frist- und sachgerechten Durchführung der Vermeidungs- und der festgesetzten Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen einschließlich der erforderlichen Unterhaltungsmaßnahmen und auch weiter als die bei UVP-pflichtigen Vorhaben vorgesehene Überwachung angeordneter Maßnahmen gemäß § 28 UVPG 2017. Auslösekriterien für ein artspezifisches Risikomanagement sind z. B. den Maßnahmen immanente Unsicherheiten, die bei der Umsetzung gesehen werden, oder erhöhte Anforderungen aufgrund des hohen Gefährdungsgrades der betroffenen Art („Je-desto-Prinzip“, s. o.). Die methodischen Anforderungen an Risikomanagement und Monitoring werden mit dem „Methodenhandbuch Artenschutzprüfung“ (MKULNV & FÖA 2017) festgelegt (vgl. in Abschnitt 4).

4 Methodische Standards für Funktions- und Stabilitätsnachweis

4.1 Grundannahmen

Je nach Prognosesicherheit bzw. -risiko werden neben dem in Abschnitt 3 beschriebenen Eignungsnachweis unter Umständen zwei weitere Stufen von Nachweisen für erforderlich gehalten. Zur Operationalisierung führt das „Methodenhandbuch Artenschutzprüfung“ die Begriffe „Funktionsnachweis“ und „Stabilitätsnachweis“ ein (vgl. Abb. 2).

Der Funktionsnachweis stellt fest, dass die Maßnahme die Lebensraumfunktion der Lebensstätte für die Zielart erfüllt. Hierzu ist durch ein „maßnahmenbezogenes Monitoring“ (vgl. Abschnitt 4.2) nachzuweisen, dass auf den Maßnahmenflächen Habitate entstanden sind, die in Qualität und Menge die Lebensraumpotenziale wieder bereitstellen, welche durch den Eingriff entzogen wurden. Ist dies der Fall, ist deswegen plausibel zu erwarten, dass die betroffene Art die Lebensstätte zeitnah besiedeln kann. Dieser Nachweis muss bereits zum Eingriffsbeginn erfolgen (vgl. Abb. 3). Er ist die hinsichtlich CEF-Maßnahmen für die Vorhabenzulassung maßgebliche Hürde.

Der Stabilitätsnachweis stellt, anschließend an den Funktionsnachweis, mittels eines „populationsbezogenen Monitorings“ (vgl. Abschnitt 4.3) fest, dass der vom Eingriff betroffene Bestand einer Zielart „stabil“ ist. Insofern bedeutet der Begriff „populationsbezogen“ nicht etwa, dass in diesen Fällen stets die gesamte vom Vorhaben betroffene (lokale) Population einer Art zu betrachten wäre. Nachzuweisen ist vielmehr, dass die Zielart die Maßnahmenfläche mindestens zweimal entsprechend der Zielwertfestlegung angenommen hat bzw. vorgekommen ist. Als Konvention für Nordrhein-Westfalen gilt, dass das populationsbezogene Monitoring auf diese Weise ausreichend belegt, dass die Maßnahmenfläche die Lebensraumbedingungen für die Zielart in der erforderlichen Qualität und Menge stabil und nicht nur ausnahmsweise aufweist. Nicht erforderlich und angesichts der Dynamik des Naturgeschehens auch unrealistisch wäre dagegen die Forderung, dass die Zielart die Maßnahmenflächen jedes Jahr in entsprechender Anzahl besiedeln muss. Der Stabilitätsnachweis kann anders als der Funktionsnachweis erst im Anschluss an den Eingriff erfolgen (vgl. Abb. 3).

Letzten Endes können hinsichtlich der Nachweisstufen der Maßnahmenwirksamkeit drei Fallkonstellationen unterschieden werden (vgl. Abb. 2):

- Nur Eignungsnachweis: In vielen Fällen reicht allein der Eignungsnachweis aus. Dies betrifft z. B. häufige/ungefährdete Arten, für die hinsichtlich der Wirksamkeit der Maßnahmen ein großes Erfahrungswissen und eine hohe bis sehr hohe Prognosesicherheit vorliegen. In der Konsequenz sind für diese Maßnahmen kein Risikomanagement und auch kein weiteres Monitoring erforderlich.

- Eignungs- und Funktionsnachweis: Bei manchen Maßnahmen muss zusätzlich der Funktionsnachweis (maßnahmenbezogenes Monitoring) erbracht werden. In diese Kategorie fallen beispielsweise Arten, für die nur ein geringeres Erfahrungswissen vorliegt, sowie Maßnahmen, deren Funktionsfähigkeit von einer regelmäßigen Pflege/Betreuung abhängen (z. B. Entwicklung von Extensivgrünland, Anbringen von Nisthilfen oder Fledermauskästen; vgl. Abb. 4).

- Alle drei Nachweisebenen erforderlich: In schwierigen bzw. unsicheren Fällen ist zusätzlich der Stabilitätsnachweis (populationsbezogenes Monitoring) erforderlich. Dies betrifft v. a. seltene Arten sowie Eingriffe in besonders empfindliche Lebensstätten oder solche mit einer sehr hohen artenschutzfachlichen Konfliktdichte (Betroffenheit bedeutender Artvorkommen/hoher Maßnahmenbedarf).

- Bei Maßnahmen mit einem rein „experimentellen Charakter“ genügt allerdings auch ein Stabilitätsnachweis nicht; solche Maßnahmen sind als CEF-Maßnahmen grundsätzlich ungeeignet.

Im konkreten Einzelfall ist also durch die zuständigen Behörden festzustellen, mit welcher Intensität und mit welchem Aufwand der Vorhabenträger die Wirksamkeit des Maßnahmenkonzeptes nachzuweisen hat, um die Zulässigkeit seines Vorhabens zu erreichen. Als Hilfestellung benennt der „Wirksamkeits-Leitfaden“ in Anhang 3 (MKULNV & FÖA 2013) diejenigen Arten und Maßnahmen, für die im Sinne der hier vorgestellten Systematik ein maßnahmenbezogenes oder auch ein populationsbezogenes Monitoring erforderlich ist. Die entsprechenden Erhebungen und Bewertungen zur Wirksamkeit sind von einer fachkundigen Person durchzuführen.

4.2 Maßnahmenbezogenes Monitoring

Das maßnahmenbezogene Monitoring, das gegebenenfalls den Funktionsnachweis liefert (vgl. Abb. 2), ist methodisch auf eine artspezifische Strukturkontrolle beschränkt. Dabei werden die Habitate mittels Geländebegehung hinsichtlich ihrer Funktionsfähigkeit für die Zielart begutachtet. Bestandserfassungen der Zielart finden in diesem Rahmen nicht statt. Das maßnahmenbezogene Monitoring beinhaltet folgende Frageebene: Sind die wesentlichen artspezifischen Strukturen auf der Maßnahmenfläche so realisiert oder zumindest in Entwicklung, dass die Wirksamkeit der Maßnahme attestiert werden kann?

Die Zielkriterien und -werte (das „Soll“) für die Maßnahmenwirksamkeit können den Angaben in den Maßnahmensteckbriefen des „Wirksamkeits-Leitfadens“ (MKULNV & FÖA 2013) entnommen werden. Dort sind diese Parameter artspezifisch formuliert (z. B. Struktur der Vegetation, Mindestmenge bestimmter Strukturelemente). Weitere Kriterien ergeben sich vorhabenspezifisch, wie beispielsweise der konkrete Umfang der Maßnahmenfläche entsprechend der Eingriffszulassung.

Der Verlauf des maßnahmenbezogenen Monitorings ist in Abb. 5 dargestellt. Ist das Entwicklungsziel der Maßnahme beim letzten regelhaft vorgesehenen Kontrolldurchgang erreicht, wird die Maßnahme als wirksam eingestuft (= Funktionsnachweis erbracht) und das Monitoring ist beendet. Müssen gegebenenfalls notwendige Korrekturmaßnahmen durchgeführt werden, wiederholt sich das maßnahmenbezogene Monitoring in der beschriebenen Prüfschleife. Das maßnahmenbezogene Monitoring wird so lange weitergeführt, bis das Entwicklungsziel voll erreicht ist (d. h. die Maßnahme für die Zielart strukturell geeignet ist).

Die Anzahl der Kontrollen ist von der Entwicklungszeit der jeweiligen Maßnahme abhängig (Beispiele in Tab. 2). Beträgt die Entwicklungszeit zwei oder mehr Jahre, sind im Regelfall drei artspezifische Strukturkontrollen für einen erfolgreichen Funktionsnachweis zu durchlaufen. Die zweite Kontrolle erfolgt nach der Hälfte, die dritte Kontrolle am Ende der spezifischen Entwicklungszeit der Maßnahme. Beträgt die Entwicklungszeit im Sonderfall weniger als ein Jahr (z. B. Nistkästen), genügt im Allgemeinen eine erfolgreiche Strukturkontrolle.

Die Wirksamkeitsbewertung wird anhand des Erfüllungsgrades der in den o. g. Maßnahmensteckbriefen aufgeführten Kriterien vorgenommen. Hierfür enthält das „Methodenhandbuch Artenschutzprüfung“ (MKULNV & FÖA 2017) einen Bewertungsrahmen (vgl. Tab. 3) sowie einen Bewertungsbogen (Methodenhandbuch, Anhang 7), mit dem die Ergebnisse der Kontrolldurchgänge dokumentiert werden können. Die artspezifische Strukturkontrolle und die Bewertung zur Wirksamkeit sind unbedingt von einer fachkundigen Person als Experteneinschätzung durchzuführen.

4.3 Populationsbezogenes Monitoring

Das populationsbezogene Monitoring, das ggf. den Stabilitätsnachweis liefert (vgl. Abb. 2), geht folgenden Fragen nach: Ist das Vorkommen der Zielart gegenüber der Situation vor Realisierung des Vorhabens bzw. vor Realisierung der Maßnahmen stabil (und nicht geringer)? Sofern sich der Bestand verschlechtert hat: Gibt es plausible Erklärungen für die (Fehl-)Entwicklungen auf den Maßnahmenflächen? Mit Blick auf die zweite Fragestellung umfasst das populationsbezogene Monitoring immer auch ein maßnahmenbezogenes Monitoring.

Die Zielkriterien und -werte (das „Soll“) für die Beurteilung der Wirksamkeit ergeben sich aus den Festlegungen im Rahmen des Artenschutzbeitrages zur Vorhabenzulassung. Hieraus kann ein konkreter Maßnahmenbedarf resultieren, wie z. B. eine bestimmte Anzahl herzustellender Brutreviere. Das „Methodenhandbuch Artenschutzprüfung“ (MKULNV & FÖA 2017) gibt hier ergänzende Hilfestellungen: Je nach Art und Funktion können Hinweise entnommen werden, ob die lokale Population einer Art zu monitoren ist (z. B. bei Arten mit gut abgrenzbaren Vorkommen wie einer Wochenstubenkolonie der Bechsteinfledermaus) oder „nur“ das vom Vorhaben betroffene örtliche Vorkommen (z. B. konkrete Reviere bei Brutvogelarten mit flächigen Vorkommen wie der Feldlerche, Abb. 7).

Die Kartiermethode ist art- und maßnahmenspezifisch in Anhang 8 des Methodenhandbuches dargestellt (vgl. auszugsweise in Tab. 4). Im Regelfall ist sie mit der Methode der Ersterfassung zur artenschutzrechtlichen Beurteilung des Vorhabens im Rahmen der Artenschutzprüfung identisch. So wird die Feldlerche in der Ersterfassung mittels Revierkartierungsmethode erfasst.

Das „Methodenhandbuch Artenschutzprüfung“ (MKULNV & FÖA 2017) unterscheidet drei Fälle des populationsbezogenen Monitorings:

- bei „ allen Vorkommen “. In diesen Fällen kommt regulär ein populationsbezogenes Monitoring zum Tragen. Dies gilt in erster Linie für Arten mit einem schlechten Erhaltungszustand, bei denen aufgrund der Empfindlichkeit der Art und der damit verbundenen Umsetzungsrisiken die jeweiligen Maßnahmen immer populationsbezogen zu überwachen sind.

- bei „ landesweit bedeutsamen Vorkommen“ . Diese werden vom Landesamt für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz des Landes Nordrhein-Westfalen (LANUV) definiert und im Fachinformationssystem „Geschützte Arten in Nordrhein-Westfalen“ unter „Downloads“ zur Verfügung gestellt.

- bei „umfangreichen Maßnahmenkonzepten“ . Diese Variante berücksichtigt, dass Maßnahmen im Allgemeinen umso umfangreicher veranlasst werden, je schutzbedürftiger die betroffenen Arten bzw. je gravierender die Wirkungen des Vorhabens sind. Dies impliziert in solchen Fällen maßnahmenseitig eine geringere Prognosesicherheit der Wirksamkeit, die durch das populationsbezogene Monitoring aufgefangen werden soll. Eine abschließende Definition dessen, was als ein umfangreiches Maßnahmenkonzept angesehen wird, ist nicht möglich. Nach Empfehlung des Leitfadens kann als umfangreiches Maßnahmenkonzept z. B. ein Maßnahmenbündel von in der Regel 30 ha gelten. Bei Vögeln kann hilfsweise die Zahl betroffener Reviere als Kriterium herangezogen werden, vgl. die am Landesbestand in Nordrhein-Westfalen orientierte Empfehlung des Leitfadens, welche auszugsweise in Tab. 5 für eine Auswahl von Brutvögeln aufgeführt ist (im Leitfaden werden diesbezüglich Brut- und Rastvögel unterschieden).

Der Ablauf des populationsbezogenen Monitorings ist in Abb. 7 dargestellt. Es erfolgt im Regelfall durch (mindestens) drei artspezifische Bestandserfassungen . Bei der ersten Bestandserfassung (ex ante) wird vor Herstellung der Maßnahme geprüft, ob die Maßnahmenfläche bereits einen Vorwert für die Zielart aufweist. Dies wird im Regelfall durch eine Kartierung entsprechend der methodischen Vorgaben für die Ersterfassung (vgl. Methodenhandbuch, Anhang 4) erfolgen. Unter Umständen ist auch ein Rückgriff auf vorhandene Daten ausreichend.

Die zweite Bestandserfassung der Zielart erfolgt parallel zum Abschluss des maßnahmenbezogenen Monitorings. Erst mit dem erfolgreichen Funktionsnachweis ist das Lebensraumpotenzial auf der Maßnahmenfläche so hergestellt, dass eine erfolgreiche Ansiedlung der Zielart auf Zielniveau erwartet werden kann. In einigen Fällen ist es sinnvoll, die zweite Bestandserfassung erst später durchzuführen. Dies betrifft Fälle, in denen die herzustellende Struktur zwar vorhanden ist, die Zielarten jedoch eine Eingewöhnungszeit benötigen oder der Eingriff, der die betroffenen Individuen dazu drängen könnte, die Maßnahmenflächen anzunehmen, noch nicht umfänglich umgesetzt ist.

Mittels einer weiteren, dritten Bestandserfassung gelingt optimaler Weise eine Bestätigung des Vorkommens der Zielart auf dem Zielniveau. In diesem Fall kann die Maßnahme als wirksam betrachtet werden (= Stabilitätsnachweis erbracht); das Monitoring ist damit beendet. Die dritte Bestandserfassung erfolgt im Regelfall in einem zeitlichen Abstand von ein bis drei Jahren zur vorherigen. Der vorgeschlagene zeitliche Abstand variiert entsprechend der anzunehmenden Veränderungsdynamik in der Habitatstruktur und der populationsbiologischen Besonderheiten einer Art, einen neuen Lebensraum eher schnell oder nur langsam zu besiedeln. Sofern in diesem Kontext ergänzende Korrekturmaßnahmen erforderlich werden, beginnt das populationsbezogene Monitoring erneut.

Das populationsbezogene Monitoring wird weitergeführt, bis das Zielniveau insgesamt zwei Mal bestätigt werden konnte. Bestandserfassungen im Rahmen des populationsbezogenen Monitorings werden für eine Gesamtdauer von in der Regel maximal zehn Jahren vorgesehen. Danach sollte erkennbar sein, ob eine Maßnahme noch zur Wirksamkeit kommt. Ist dies nicht der Fall, bestehen auch die Voraussetzungen für die Anerkennung einer Maßnahme nicht.

Angesichts zahlreicher natürlicher und anthropogener Einflussfaktoren, welche nicht in den Einflussbereich des Vorhabenträgers fallen, sind Öffnungsklauseln für die Bewertung der Maßnahmenwirksamkeit erforderlich: Wenn das Zielniveau – anders als durch die Konvention vorgegeben – nur ein Mal erreicht wurde, kann ein Erfolg der Maßnahme gegebenenfalls abweichend auch anderweitig plausibel begründet werden. Dann ist u. a. darzustellen, weshalb die Verfehlung des Erfolgs nicht auf einen Mangel der Maßnahme zurückzuführen ist. Plausible Gründe für die ausbleibende Wirksamkeit können z. B. überregionale Bestandsabnahmen sein, die bei einigen Arten auch mit Gefährdungsursachen auf dem Zug oder im Überwinterungsgebiet zusammenhängen und nicht zwingend mit den Lebensraumstrukturen und Bedingungen auf den Maßnahmenflächen im Brutgebiet korrelieren. Als Argumentationshilfe können hierbei Daten aus anderen Erfassungsprogrammen (z. B. Daten der Ökologischen Flächenstichprobe (ÖFS) oder Kartierdaten von Referenzflächen) herangezogen werden.

Zielverfehlungen, welche im Monitoring zutage treten, können ein Verfahren erheblich belasten und zu unverhältnismäßigen Forderungen seitens der Verfahrensbeteiligten führen. Deswegen wird dringend angeraten, den Ablauf des populationsbezogenen Monitorings und die anzuwendenden Maßstäbe zu gewährleisten, indem das Überwachungsprogramm mit den zuständigen Behörden frühzeitig vor Beginn des Monitorings abgestimmt wird.

5 Schlussfolgerungen

Ein Vorhaben, z. B. eine neue Straße oder ein Gewerbefläche, darf nur realisiert werden, wenn die artenschutzrechtlichen Vorschriften des § 44 BNatSchG dem nicht entgegenstehen und die zugehörigen Vermeidungs- und vorgezogenen Ausgleichsmaßnahmen mit hoher Prognosesicherheit wirksam sein werden. Welche Maßnahmen geeignet sind, ist regelmäßig unter den Planungsbeteiligten umstritten. Da in Zweifelsfällen die Wirksamkeit der Maßnahmen mithilfe eines Monitorings zu überwachen ist (vgl. im Leitfaden der EU-Kommission 2007), wird in der Praxis oftmals undifferenziert ein unter Umständen aufwendiges Monitoring jeglicher Maßnahme gefordert.

Der in Nordrhein-Westfalen durch Erlass eingeführte „Wirksamkeits-Leitfaden“ (2013) sowie das „Methodenhandbuch Artenschutzprüfung“ (2017) tragen zum Planungsprozess auf zwei Ebenen bei: Zum einen wird die Auswahl von geeigneten CEF-Maßnahmen für die in Nordrhein-Westfalen planungsrelevanten Arten strukturiert. Im Grundsatz geeignete Maßnahmen werden hinsichtlich ihrer für die Wirksamkeit maßgeblichen Merkmale artspezifisch beschrieben und hinsichtlich ihrer Eignung als vorgezogene Ausgleichsmaßnahme nach einem einheitlichen Kriteriengerüst nachvollziehbar bewertet. Soweit mangels wissenschaftlicher Begleituntersuchungen die Wirksamkeit bestimmter Maßnahmen nicht durch Literatur ausreichend belegt werden kann, basiert die Beurteilung auf einer breit angelegten, abgestimmten Expertenbeurteilung. Zum anderen werden maßnahmenimmanente Prognoserisiken im Leitfaden benannt. Objektiv bestehende Risiken ziehen ein Risikomanagement, bestehend aus Monitoring und eventuell notwendigen Korrekturmaßnahmen nach sich. Hierzu legt der Leitfaden die (in der Regel) notwendige Intensität bezüglich des Monitorings fest und liefert zugleich den erforderlichen methodischen Rahmen.

Die Auswahl geeigneter CEF-Maßnahmen, die auf anerkannten Kriterien beruht (vgl.Rungeet al. 2010), kann auf andere Bundesländer übertragen werden, soweit diese nicht selbst entsprechende Leitfäden herausgeben. Gleiches gilt für die Methode zur Festlegung des erforderlichen Monitorings. Bei Übertragungen müssen aber Abweichungen, die regional begründet sein können, ausreichend berücksichtigt werden (z. B. im Leitfaden nicht behandelte Arten, abweichende Habitatpräferenzen, unterschiedliche Dichte und Verteilung der Populationen der betroffenen Arten). Entsprechend angepasste Leitfäden bereiten zurzeit das Bundesland Rheinland-Pfalz (Straßenverwaltung) und der Nachbarstaat Luxemburg (Umweltverwaltung) vor.

Die o. g. NRW-Leitfäden konzentrieren sich auf die Eignung und das Monitoring von Habitatentwicklungsmaßnahmen. In den Leitfäden nicht angesprochen sind Vermeidungsmaßnahmen z. B. durch Errichtung von Querungshilfen für Tiere. Ihre Wirksamkeit ist Gegenstand anderer, spezifischer und bislang ausschließlich auf den Projekttyp Straßenbau ausgerichteter Leitfäden (z. B. FGSV 2008, BAST 2014) sowie laufender Bemühungen um Regelwerke (Lüttmann2015, FGSV in Vorb.).

Dank

Wir danken Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Naturschutz- und Fachbehörden, insbesondere des LANUV, den Gutachterbüros und den Verbänden in Nordrhein-Westfalen, darunter insbesondere den Artexperten für ihre Mitarbeit. Ohne deren Verständnis für die Ziele und die Kooperation wäre die Erstellung der Leitfäden nicht möglich gewesen. Besonderer Dank gilt Wolfgang Stein (ehem. Referent Landespflege in der Abt. Planerische Grundsatzangelegenheiten des Landesbetriebs Straßenbau NRW) für seine Unterstützung durch Hinweise und Diskussionsbeiträge und Dr. Matthias Kaiser (Informationssystem „Geschützte Arten NRW“ im Landesamt für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz Nordrhein-Westfalen). Für ihre engagierte Mitarbeit an den Leitfäden danken wir den Kollegen Stefan Sudmann (Büro Sterna, Kranenburg) und Wolfgang Herzog (Büro BÖF, Kassel).

Literatur

BASt (Bundesanstalt für Straßenwesen; 2014): Monitoring von Grünbrücken. Berichte der Bundesanstalt für Straßenwesen, Verkehrstechnik Heft V (237), Fachverlag NW in der Carl Schünemann Verlag GmbH, Bremen.

BfN, BLAK FFH-Monitoring und Berichtspflicht (Bundesamt für Naturschutz, Bund-Länder-Arbeitskreis FFH-Monitoring und Berichtspflicht; 2017): Bewertungsschemata für die Bewertung des Erhaltungsgrades von Arten und Lebensraumtypen als Grundlage für ein bundesweites FFH-Monitoring. Teil II: Lebensraumtypen nach Anhang I der FFH-Richtlinie (mit Ausnahme der marinen und Küstenlebensräume). BfN-Skripten 481, 242 S.

BMVBS (Bundesministerium für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung; 2011): Richtlinien für die landschaftspflegerische Begleitplanung im Straßenbau (RLBP), Ausgabe 2011. Eingeführt mit Allgemeinem Rundschreiben Straßenbau Nr. 13/2011.

Bosch & Partner, FÖA Landschaftsplanung,Smeets & Damaschek Landschaftsarchitekten, Gassner, E. (2010): Gutachten RLBP: Entwicklung von Methodiken zur Umsetzung der Eingriffsregelung und artenschutzrechtlicher Regelungen des BNatSchG (Leitfaden) sowie Entwicklung von Darstellungsformen (Musterkarten LBP). F+E Nr. 02.0233/2003/LR. Im Auftrag des Bundesministerium für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung. Ref. Stb13. Stand: 04/2010. Gutachten. www.strassenbau.niedersachsen.de/download /70456/Gutachten_zu_den_RLBP_Ausgabe_ 2009.pdf (letzter Zugriff 10.04.2018).

EU-Kommission (2007): Leitfaden zum strengen Schutzsystem für Tierarten von gemeinschaftlichem Interesse im Rahmen der FFH-Richtlinie 92/43/EWG. Endgültige Fassung Februar 2007. Europäische Kommission. www.circa.europa.eu/Public/irc/env/species_protection/library?l=/commission_guidance/german/env-2007-00702-00-00-de-/_EN_1.0_&a=d (20.07. 2011).

FGSV(2008): Merkblatt zur Anlage von Querungshilfen für Tiere und zur Vernetzung von Lebensräumen an Straßen M AQ (R2). Forschungsgesellschaft für Straßen- und Verkehrswesen, Arbeitsgruppe Straßenentwurf (Hrsg). Köln. 48 S.

– (in Vorb.): Hinweise zum Risikomanagement und Monitoring im Straßenbau (HRM). Entwurf des AK 2.9.1 der FGSV (Köln). April 2017.

Kiel, E.-F. (2015): Geschützte Arten in Nordrhein-Westfalen – Vorkommen, Erhaltungszustand, Gefährdungen, Maßnahmen. Ministerium für Klimaschutz, Umwelt, Landwirtschaft, Natur- und Verbraucherschutz des Landes Nordrhein-Westfalen (Hrsg.). Düsseldorf, 266 S. https://artenschutz.naturschutzinformationen.nrw.de/artenschutz/de/downloads

– (2018): Anforderungen an das Risikomanagement (vorgezogener Ausgleich, Monitoring) – § 44 (5) BNatSchG. Vortrag. BEW-Seminar „Europäische Naturschutzbestimmungen in der Planungs- und Genehmigungspraxis“ am 7./8. 11.2018 in Duisburg. https://artenschutz.naturschutzinformationen.nrw.de/artenschutz/de/downloads.

LANA (Länderarbeitsgemeinschaft Naturschutz, Landschaftspflege und Erholung; 2009): Hinweise zu zentralen unbestimmten Rechtsbegriffen des Bundesnaturschutzgesetzes. 25 S. https://www.bfn.de/fileadmin/MDB/documents/themen/eingriffsregelung/lana_unbestimmte%20Rechtsbegriffe.pdf (11.02.2016).

Lüttmann, J. (2015): Monitoring und Risikomanagement für arten-und gebietsschutzrechtlich begründete Maßnahmen im Zulassungsverfahren. Vortrag auf der FGSV-Landschaftstagung 2015 in Stade. www.fgsv.de/veranstaltungsarchiv.98.html?&no_cache=1&tx_julleevents _pi1%5BshowUid%5D=149&tx_julleevents_pi1% 5Bsub%5D=2108.

MKULNV, FÖA (2013): Leitfaden „Wirksamkeit von Artenschutzmaßnahmen für die Berücksichtigung artenschutzrechtlich erforderlicher Maßnahmen in Nordrhein-Westfalen“. Ministerium für Klimaschutz, Landwirtschaft, Naturschutz und Verbraucherschutz des Landes Nordrhein-Westfalen (Hrsg.). Stand: 5.2.2013. .

– (2017): Methodenhandbuch zur Artenschutzprüfung in NRW. Stand: 9.3.2017. Forschungsprojekt des Ministerium für Klimaschutz, Umwelt, Landwirtschaft, Natur- und Verbraucherschutz (MKULNV) des Landes Nordrhein-Westfalen (Az.: III-4 - 615.17.03.13). Bearb. FÖA Landschaftsplanung GmbH (Trier): M. Klussmann, J. Lüttmann, J. Bettendorf, U. Jahns-Lüttmann, R. Heuser; S. Sudmann (Büro Sterna, Kranenburg), W. Herzog (Büro BÖF, Kassel). Schlussbericht. Stand: 9.3.2017. (Online: artenschutz.naturschutzinformationen.nrw.de/artenschutz/de/downloads). 61 S. + Anhänge.

Runge, H., Simon, M., Widdig,T. (2010): Rahmenbedingungen für die Wirksamkeit von Maßnahmen des Artenschutzes bei Infrastrukturvorhaben, im Auftrag des Bundesamtes für Naturschutz. www.bfn.de/fileadmin/MDB/documents/themen/eingriffsregelung/FuE_CEF_End bericht_RUNGE_01.pdf.

Sachteleben, J., Berens, M.(2010): Konzept zum Monitoring des Erhaltungszustandes von Lebensraumtypen und Arten der FFH-Richtlinie in Deutschland. BfN-Skripten 278. bfn.de/fileadmin/MDB/documents/service/skript_278.pdf (27.07.2011).

Stein,W. (2015): Monitoring naturschutzrechtlicher Maßnahmen im Straßenbau. Straße und Autobahn 2015 (12), 861-868.

Fazit für die Praxis

- Der Leitfaden „Wirksamkeit von Artenschutzmaßnahmen für die Berücksichtigung artenschutzrechtlich erforderlicher Maßnahmen in Nordrhein-Westfalen“ beschreibt und bewertet geeignete CEF-Maßnahmen für die in Nordrhein-Westfalen planungsrelevanten Arten.

- Im Ergebnis gibt es für fast alle der bearbeiteten Arten als geeignet bewertete CEF-Maßnahmen. Für die 319 entwickelten Maßnahmentypen erfolgt eine Klarstellung, welche Anforderungen jeweils an einen Wirksamkeitsnachweis bestehen.

- Das „Methodenhandbuch zur Artenschutzprüfung in Nordrhein-Westfalen – Bestandserfassung und Monitoring“

- konkretisiert für die Maßnahmen, die mit Prognoserisiken behaftet sind, Art und Umfang des Monitorings und macht Vorgaben, wann gegebenenfalls Korrekturmaßnahmen zu treffen sind.

- Mit dem spezifisch aufbereiteten Fachwissen liegen für mehr als 100 Tierarten begründete Handlungsempfehlungen vor. Für die Anwender erhöht sich damit die Planungssicherheit in der Konzeption von Artenschutzmaßnahmen.

- Methodik, Kriterien und Ergebnisse der Leitfäden lassen sich unter Berücksichtigung der landesspezifischen Besonderheiten auf andere Bundesländer übertragen.

Kontakt

Dr. Jochen Lüttmann ist Landschaftsplaner und Mitinhaber des Büros FÖA Landschaftsplanung GmbH, Trier. Promotion an der Univ. Hannover (Umweltplanung) zu Fragen des Biotopverbunds in der Agrarlandschaft. Gutachter zu Fragen des Arten- und Gebietsschutzes seit 1987. Mitarbeit an einschlägigen Regelwerken, u. a. Richtlinien für die landschaftspflegerische Begleitplanung RLBP, Leitfaden „Wirksamkeit von Artenschutzmaßnahmen in NRW“ und „Methodenhandbuch zur Artenschutzprüfung in NRW“.

Dr. Ernst-Friedrich Kiel ist seit 2008 im Umweltministerium NRW (MULNV) beschäftigt und leitet dort seit 2010 das Referat „Biodiversitätsstrategie, Artenschutz, Habitatschutz, Vertragsnaturschutz“. Zuvor war er beim Landesamt für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz NRW (LANUV) als Artenschutzdezernent beschäftigt und promovierte an der Universität Bielefeld am Lehrstuhl für Biologie.

> ernst-friedrich.kiel@mulnv.nrw.de

Ute Jahns-Lüttmann ist Landschaftsplanerin und Mitinhaberin des Büros FÖA Landschaftsplanung GmbH, Trier. Mitarbeit an verschiedenen Regelwerken zur projektbezogenen Umweltplanung (u. a. Richtlinien für die landschaftspflegerische Begleitplanung RLBP, Leitfaden „Wirksamkeit von Artenschutzmaßnahmen in NRW“, „Methodenhandbuch zur Artenschutzprüfung in NRW“).

Moritz Klußmann , Dipl. Landschaftsökologe, ist seit 2005 Mitarbeiter der FÖA Landschaftsplanung GmbH und dort mit gutachterlichen Aufgaben im Arten- und Gebietsschutz tätig.

Barrierefreiheits-Menü

Schriftgröße

Kontrast

Menü sichtbar

Einstellungen

Zu diesem Artikel liegen noch keine Kommentare vor.

Artikel kommentierenSchreiben Sie den ersten Kommentar.