So lassen sich Ökosysteme wiederherstellen

Bereits seit mehr als 20 Jahren gehören Renaturierungen von artenreichem Grünland, Heiden, Niedermooren und Fließgewässern sowie die Neuanlage von Stillgewässern und Feuchtgebieten zu den Schwerpunkten der Arbeiten des Zweckverbandes für Naturschutz SICONA in Luxemburg. Dr. Simone Schneider stellt ausgewählte Beispiele vor.

- Veröffentlicht am

Bevor solche Projekte umgesetzt werden können, muss eine konkrete Bauplanung ausgearbeitet werden. Dazu gehört auch, die historische Situation zu verstehen, da diese oft dem natürlichen Zustand nahekommt und der Mensch in den letzten 200 Jahren die Landschaft schon sehr verändert hat. Nach der geeigneten Flächenauswahl werden die Maßnahmen folglich im Detail geplant – zur Klärung der Eigentumsverhältnisse oft mit einigen Jahren Vorlauf –, die entsprechenden Genehmigungen eingeholt und schließlich mittels des eigenen Fuhrparkes umgesetzt. Die Projekte werden wissenschaftlich begleitet und zur Erfolgskontrolle in regelmäßigen Abständen unterschiedliche Artengruppen anhand standardisierter Methoden gemonitort. Für die erfolgreiche Etablierung der Zielarten und Entwicklung der Zielhabitate nach der Wiederherstellung ist eine angepasste extensive Nutzung oder Pflege notwendig, die in detaillierten Pflegeplänen festgehalten wird. Eine Auswahl weiterer Renaturierungsprojekte finden Sie in den SICONA-Info-Ausgaben 03/2020 sowie 04/2021.

Je nach Zielsetzung erfolgt eine Kombination der Maßnahmen: Neben der Anlage von Kleingewässern und der Vernässung von Flächen wird das angrenzende Grünland mittels Mahdgutübertragung und dem Einbringen von autochthonem Samenmaterial der Zielhabitate renaturiert. Dies ermöglicht, wertvolle Ökosysteme für eine ganze Reihe von typischen und zugleich auch seltenen Pflanzen- und Tierarten zu schaffen. Die hier vorgestellten Projekte konnten durch das Naturschutzsyndikat SICONA mithilfe der Finanzierung der beteiligten Mitgliedsgemeinden, dem Umweltministerium und bei einigen Projekten auch durch eine Beteiligung der EU umgesetzt werden. Die nationalen Arten- und Biotopschutzpläne sowie der Nationale Naturschutzplan sehen solche Renaturierungsmaßnahmen im großen Stil vor.

Um das Interesse – gleichfalls auch die Lust – auf solche zum Teil aufwendigen Wiederherstellungen von (seltenen) Lebensräumen zu wecken, zeigen wir Ihnen hier eine kleine Auswahl von der in den vergangenen Jahren durchgeführten Projekte: Ein Potpourri quer durch die Vielfalt der Ökosysteme. Bei Fragen zu einzelnen Projekten, Umsetzungsschritten oder zum Fachaustausch kontaktieren Sie uns gerne (simone.schneider@sicona.lu).

Feuchtgebiete

Ein gut ausgebautes Gewässernetz ist wichtig, um Wanderungen und mit ihnen den genetischen Austausch zwischen den Bewohnern der Gewässer wie den Amphibien zu ermöglichen. Welche Arten sich in den neuen Gewässern wohlfühlen, hängt dabei von vielen Faktoren ab: Wie groß und wie tief ist das Gewässer? Wird es durch Quellwasser durchflossen oder fällt es regelmäßig trocken? Wie ist die Bewirtschaftung im Umfeld? Diese und weitere Faktoren beeinflussen die zukünftige Lebensgemeinschaft und müssen bei der Planung bedacht werden. Mit jedem neu angelegten oder wiederhergestellten Gewässer steigt auch der Pflegeaufwand. Denn es sind vor allem offengehaltene und gut besonnte Gewässer, die den selteneren Arten wie dem Kammmolch (Triturus cristatus) und dem Laubfrosch (Hyla arborea) einen geeigneten Lebensraum bieten. Der SICONA-Pflegetrupp investiert daher viel Zeit und Energie in die regelmäßige Mahd der Feuchtgebiete, um Verbuschungen durch Weiden und Erlen oder das Zuwachsen der Weiher mit Breitblättrigem Rohrkolben zu verhindern. In den letzten Jahren werden daher auch vor allem größere Gewässer so geplant, dass sie von Landwirten – unter den Bedingungen des Vertragsnaturschutzes – mit bewirtschaftet werden können, beispielsweise durch eine extensive Sommerbeweidung.

Dass der Aufwand der Renaturierungen sich lohnt, wird regelmäßig durch die Ergebnisse des wissenschaftlichen Monitorings belegt. Nicht nur der Kammmolch konnte bisher in zahlreichen in den über 500 von SICONA seit dem Jahr 2000 neu angelegten Gewässern nachgewiesen werden, dies oft sogar bereits nur wenige Jahre nach der Gewässeranlage. Auch andere Amphibienarten wie Erdkröte, Wasserfrosch, Grasfrosch, Berg-, Teich- und Fadenmolch und diverse Libellenarten besiedeln die neuen Gewässer sehr schnell, abgesehen von den typischen Pflanzen- und Vogelarten der Feuchthabitate.

… wie aus einem kleinen Fichten-Wäldchen ein neues Feuchtgebiet wurde …

Nach dem Motto „Vorher – Nachher“ können wir Ihnen diese kürzlich auf einem Hektar durchgeführte Renaturierung vorstellen. Der zum Teil bereits eingefallene Fichtenbestand wurde entfernt und auf deren Fläche sowie direkt angrenzend acht Kleingewässer in unterschiedlicher Größe, Form und Ausprägung angelegt.

Wir sind sehr gespannt, wie sich das Gebiet in den nächsten Jahren entwickeln wird.

Wiedervernässung entlang eines Bachlaufs

Um ein paar Eindrücke während und kurz nach den Umsetzungen von Renaturierungen aufzuzeigen, folgt diese kleine Fotodokumentation. Sie mögen auf den ersten Blick oft als große Eingriffe in die Landschaft erscheinen – doch erfolgt die naturnahe Entwicklung der renaturierten Flächen erfahrungsgemäß sehr schnell. Meist schon nach wenigen Jahren können die Zielarten nachgewiesen werden; vorausgesetzt, der Biotopverbund in unmittelbarer Nähe ist intakt.

Bei der Wiederherstellung von Feuchtgebieten werden oft einige Tonnen Bodenmassen bewegt. Besonders große Projekte sind dabei arbeitstechnisch sehr aufwendig, zeit- und kostspielig – doch ausgesprochen für die Natur lohnende und dringend notwendige Arbeiten, um dem weiteren Artenschwund langfristig entgegenzuwirken und so zur Erhaltung der Arten- und Habitatvielfalt beizutragen. Dazu ist eine weitere Sensibilisierung dringend erforderlich – wozu auch vorliegender Artikel beitragen soll.

Neues Feuchtgebiet als Rückzugsort für Mensch und Tiere

Feuchtgebiete gehören zu den artenreichsten Lebensräumen – und doch sind in Luxemburg bereits mehr als 80 % von ihnen vor Jahrzehnten verschwunden. Entsprechend legt der Nationale Naturschutzplan besonderen Wert auf die Wiederherstellung von Kleingewässer, Feuchtwiesen, Niedermoore und weiteren Feuchthabitate.

Unterschiedlich große Gewässer sowie eine Sumpf- und Flachwasserzone von knapp einem Hektar bieten nun Lebensraum für typische Tierarten und laden zum Verweilen und Entdecken ein. Ziel war es, einerseits das Bett des angrenzenden Baches wiederzubeleben und andererseits den Bach mit Stillgewässern und Feuchtwiesen zu verbinden und so Lebensräume für bedrohte Tierarten zu schaffen. Dazu hat SICONA einen umfangreichen Komplex aus Gewässern angelegt, die größtenteils dauerhaft unter Wasser stehen, aber auch zeitweise austrocknen. Ein erster Weiher mit knapp zwei Metern Tiefe, 30 Ar Fläche und flachen Ufern eignen sich besonders als Rückzugsort für Wasservögel. Das Leben am Wasser können Besucher hautnah von einem Holzsteg aus miterleben; das angrenzende Grünland wurde mit autochthonem Spendermaterial renaturiert. Das große Gewässer reguliert zugleich das Hochwasser des Baches, dessen Bett durch den Einbau von Totholz wiederbelebt wurde. Äste und Baumstämme bremsen das Wasser und generieren auf engstem Raum unterschiedliche Strömungsgeschwindigkeiten. Das Wasser kann anschließend bei Hochwasserereignissen über eine Flutmulde in das Gewässer abfließen. Größere Wassermengen können einen zweiten flachen Weiher etwas unterhalb am Bachlauf überfluten. Durch diese Planung wird das Grasland bachabwärts weniger häufiger überschwemmt als vor den Maßnahmen. Hier zeigt sich, wie Hochwasserschutz mit Biotop- und Artenschutz sinnvoll kombiniert werden können.

Mit der Neuanlage dieses naturnahen Lebensraumes konnte eine recht hohe Struktur- und Artenvielfalt – mit darunter eine ganze Reihe gefährdeter Rote Liste-Arten – geschaffen werden. Auch die ornithologische Kartierung konnte eine hohe Diversität an Vogelarten feststellen, darunter einige gefährdete Arten halboffener Lebensräume sowie einzelner vor allem auf Feuchtgebiete spezialisierte Arten. Watvögel wurden bereits im flachen Uferschlamm nach Nahrung stochernd gesichtet sowie Kiebitze (Vanellus vanellus), Flussregenpfeifer (Charadrius dubius) und weitere typische Vogelarten. Auch für Amphibien wie den gefährdeten Laubfrosch (Hyla arborea) bieten die Gewässer ideale Voraussetzungen. Dies spricht für einen intakten Lebensraum, der durch eine optimale Pflege langfristig erhalten werden soll. Es zeigt auch nochmals, wie wichtig die Erfolgskontrolle nach Wiederherstellungen ist. Daher sollte sie unbedingt – auch finanziell – zu Beginn der Planung vorgesehen werden.

Vorzeigeprojekt für den Schutz des Kiebitzes – Wie Renaturierungen zum Schutz gefährdeter Vogelarten beitragen

Wie erfolgreiche Wiederherstellungen von Feuchtgebieten aussehen können, soll auch dieses Projekt an der „Az“ verdeutlichen. Die Umsetzung ist eigentlich ganz einfach: Es wurde ein verrohrter Bach wieder an die Oberfläche geholt und ein großflächiges Feuchtgebiet angelegt. Inzwischen konnten hier zahlreiche Vogelarten angetroffen werden, sei es auf dem Durchzug oder als Brutvögel. Der Kiebitz ist eine besonders seltene Art, die nur noch sporadisch in Luxemburg brütet. Deshalb ist seine erfolgreiche Brut in diesem neugeschaffenen Feuchtgebiet ein schöner Erfolg! Hier wurde ein wichtiger Lebensraum in einer relativ intensiv genutzten Agrarlandschaft geschaffen, das als Refugium für selten gewordene Tier- und Pflanzenarten dient.

Sehen Sie nun wieder eine Fotoauswahl: vor, während und nach der Renaturierung.

Eine Bachrenaturierung in mehreren Phasen – aktiver Hochwasserschutz

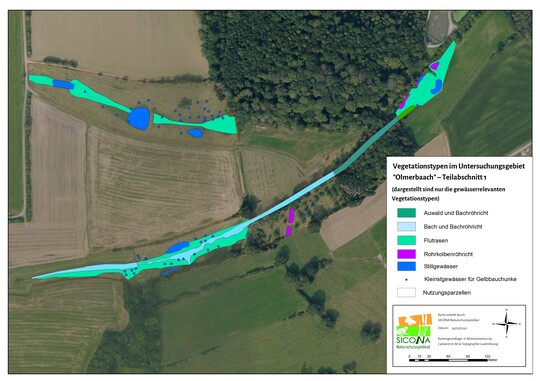

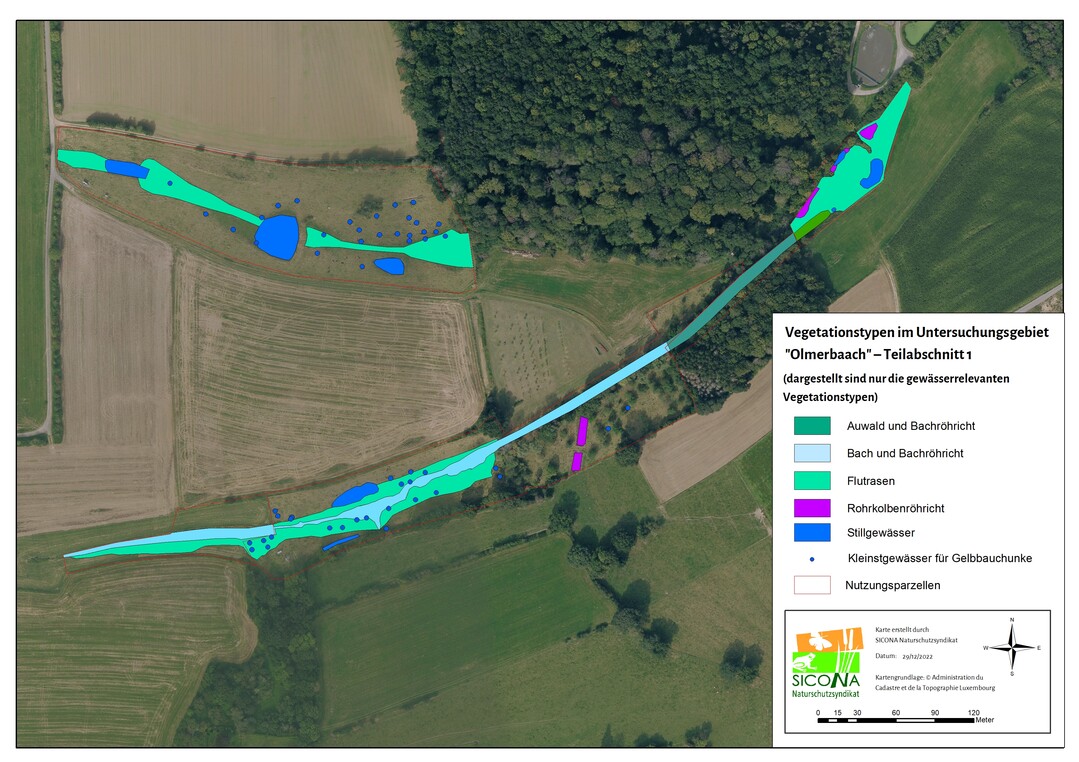

SICONA hat seit 2013 den Lauf des kleinen Baches „Olmerbaach“ phasenweise über mehrere Jahre renaturiert und in einen naturnahen Zustand versetzt – inzwischen auf über 1,5 km Länge. Dabei wurde nicht nur der Bach selbst revitalisiert, sondern die gesamte Aue wieder mit dem Ökosystem Bach vernetzt, indem mehrere Flutmulden und Stillgewässer angelegt wurden. Das so entstandene Feuchtgebiet wurde umzäunt, um eine extensive Beweidung zu ermöglichen. Weiterhin wurden spezielle Maßnahmen zum Schutz der Gelbbauchunke umgesetzt.

Der kleine Bach fließt meist zwischen landwirtschaftlichen Parzellen und ist auf großen Strecken begradigt und eingetieft gewesen: So sollte das Wasser bei starken Niederschlägen schneller abfließen. Die letzten Jahrzehnte haben aber nicht nur in Luxemburg gezeigt, dass dies allerdings dadurch zu Hochwasserspitzen flussabwärts führt und außerdem den Bewohnern des Baches nur wenig Lebensraum bietet. Neben vegetationskundlichen und ornithologischen Erfassungen zur Erfolgskontrolle erfolgten hier zudem entomologische Kartierungen. Sie zeigen eine sehr gute Entwicklung des renaturierten Bachabschnittes und bestätigen durch die Nachweise typischer und seltener Arten den Erfolg der Maßnahme (z. B. die Nutzung der Bekassine als Überwinterungsstätte und des Flussregenpfeifers als Rastplatz). In dem Sinne entfaltet ein solches Feuchtgebiet seine ökologische Funktion als Trittstein für durchziehende Zugvogelarten und Wintergäste. Die Ergebnisse fließen in den Managementplan des Gebietes ein.

Niedermoore

Ein für Luxemburg besonders seltener Habitattyp mit nur noch vereinzelten sehr kleinen Reliktflächen sind die Niedermoore. Die bedeutendste Reliktfläche wurde umfassend von Schneider (2019) beschrieben und dessen Entwicklungsgeschichte als bisher einzig belegtes Klimaarchiv für Luxemburg durch paläobotanische Untersuchungen rekonstruiert (Schittek et al. 2021).

Ein Teil dieses wertvollen Gebietes wurde vor vielen Jahrzehnten mit Bauschutt verfüllt. 2019 hat SICONA diesen durch aufwändige Baggerarbeiten entfernt und den Oberboden annähernd bis zur Torfschicht abgeplaggt – eine knifflige Angelegenheit, um den Torfkörper nicht noch weiter zu schädigen. Gleichzeitig wurden mehrere Drainagen wieder verfüllt. Durch eine Mahdgutübertragung sowie das gezielte Auspflanzen von seltenen Kennarten wurden die typischen Pflanzenarten der Moore wieder eingebracht.

Artenreiches Grünland

Die bei SICONA angewandten Renaturierungstechniken im Grünland wurden in der NuL 07/2021 ausführlich beschrieben und können hier nachgelesen werden. Gerne berichten wir in einem der kommenden NuL-Expertenbriefen schwerpunktmäßig über unsere Renaturierungen des artenreichen Grünlandes, vor allem der Mageren Flachlandmähwiesen sowie der Pfeifengraswiesen. Um einen kleinen Vorgeschmack zu geben, hier ein erster Einblick dazu.

Die nachfolgende Foto-Serie zeigt die Entwicklung einer durch Mahdgutübertragung streifenweise durchgeführte Grünlandrenaturierung in bestehendem artenverarmtem Grünland.

Calluna-Heiden

Auch dieser wertvolle FFH-Lebensraumtyp sollte zukünftig in größerem Umfang wiederhergestellt werden. In Luxemburg gab es bis vor wenigen Jahren nur noch knapp 20 ha LRT 4030. Heute, nach einigen Renaturierungen, gibt es schon einige Hektar mehr, die man bereits als LRT 4030 ansprechen kann und weitere, die sich in guter Entwicklung dorthin befinden. Neben den Renaturierungen von Still- und Fließgewässern, den Lebensraumtypen 6510 und 6410 stehen die Heide-Renaturierungen also auch zukünftig weiter auf dem Programm beim Naturschutzsyndikat SICONA. Insbesondere letztere erfordern eine sehr gute Standortwahl entsprechend den ökologischen Ansprüchen des Habitattyps sowie größeren Bodenbearbeitungen wie das Abplaggen des Oberbodens. Um nur ein Beispiel an dieser Stelle herauszugreifen: Nachfolgende Foto-Serie zeigt eine erfolgreiche Renaturierung aus dem Jahr 2017 und den Folgejahren.

Autorin

Dr. Simone Schneider, Leiterin der wissenschaftlichen Abteilung des Naturschutzsyndikates SICONA, simone.schneider@sicona.lu

Zu diesem Artikel liegen noch keine Kommentare vor.

Artikel kommentierenSchreiben Sie den ersten Kommentar.