SICONA Luxemburgs Naturschutzsyndikate – weil zusammen mehr entsteht

- Veröffentlicht am

Das Stimmengewirr aus den Büros hallt gedämpft zu mir herüber. Es klingt fremd und doch seltsam vertraut. Ich erkenne die verschiedenen Sprachen, und doch verstehe ich die Bedeutung der Worte nicht, bloß einige Satzfragmente, wenn nicht zu schnell gesprochen wird.

Eine gute Stunde entfernt von diesem Ort bin ich aufgewachsen. Die Sprache aber habe ich nie gelernt: Luxemburgisch gehört nicht gerade zum gängigen Sprachangebot an deutschen Schulen. Mein Glück, dass meine heutige Gesprächspartnerin neben dem Luxemburgischen auch die deutsche Sprache beherrscht: Dr. Simone Schneider ist zwar in Deutschland aufgewachsen und lebt auch dort, aber sie ist „Grenzgängerin“ mit Familie in beiden Ländern. Der Sprachmix ist für sie ein Kinderspiel.

Es sind aber nicht nur drei Landessprachen Luxemburgs – Luxemburgisch, Französisch und Deutsch –, die es bei SICONA zu beherrschen gilt: Darüber hinaus müssen die Mitarbeiter hier umfangreiche Kenntnisse in Ökologie, Botanik, Zoologie, Landschaftsplanung, Agrarwissenschaften und auch Maschinenkunde vorweisen können. Und das ist auch notwendig: Ohne dieses Wissen wäre die Kernkompetenz von SICONA undenkbar – nämlich, auf Basis des aktuellen Stands der Wissenschaft praktischen Naturschutz vor Ort umzusetzen.

Die Idee der Initiatoren Claudine Junck und Fernand Schoos orientiert sich an dem Konzept der Biologischen Stationen in Deutschland: Das Unternehmen versteht sich als kommunaler Zweckverband, der sich für Arten- und Biotopschutz in seiner Region einsetzt. Denn die Situation in Luxemburg unterscheidet sich nicht wesentlich von der in Deutschland: Grünlandflächen drohen durch zunehmende (Über)düngung und Grünlandumwandlung zu degradieren. Hinzu kommt ein enorm hoher Siedlungsdruck, Dörfer und Städte dehnen sich in die Umgebung aus. Für seltene und geschützte Grünlandtypen – beispielsweise 2.900 ha Magere Flachlandmähwiesen – stellt das eine Gefahr dar.

Ein wichtiges Instrument fast der ersten Stunde von SICONA ist der Vertragsnaturschutz, der seitdem national umgesetzt wird. Wie die Lebensräume sind auch Arten rückläufig. „Wir sehen diesen Schwund überall“, erklärt Simone Schneider. „Deshalb war klar: Wir müssen etwas machen!“ Der Kammmolch war vor 30 Jahren eine der ersten Arten, für die der Zweckverband gezielte Maßnahmen umsetzte. Die Initiatoren legten Kleingewässer an, meist 20 bis 30 im Jahr. Insgesamt sind so inzwischen schon über 500 neue Habitate für die Art entstanden. Auch für andere Arten setzen sich die Naturschützer ein: Für den Steinkauz werden Niströhren gebaut und ausgebracht, seine Jagdlebensräume werden erhalten; für Fledermäuse werden Nahrungshabitate durch die Anlage von Brachen und Streuobstwiesen geschaffen. „So können wir über einige Leitarten auch die Lebensräume und damit weitere Arten fördern“, erklärt Schneider. „Bei einigen Arten zeichnet sich ab: Unsere Bemühungen haben sich gelohnt!“

Gemeinsame Aufgabe

SICONA steht aber nicht allein vor der Mammutaufgabe, Lebensräume und Arten zu schützen. Luxemburg stellt dafür regelmäßig einen Nationalen Naturschutzplan (Plan National concernant la Protection de la Nature, PNPN) auf. Er enthält Ziele zur Erhaltung und Entwicklung von Lebensräumen und Populationen gefährdeter Arten. Die Gemeinden helfen dem Staat bei der Aufgabe, diesen Plan umzusetzen. Im Südwesten und im Zentrum Luxemburgs sind mittlerweile insgesamt 40 Gemeinden im Naturschutzsyndikat SICONA zusammengeschlossen, um proaktiven Naturschutz auf kommunaler Ebene zu betreiben. Als Mitglied im Zweckverband zahlen die Gemeinden – neben dem einmaligen Eintrittsbeitrag – einen jährlichen Mitgliedsbeitrag und tragen schließlich die Kosten der spezifischen Projekte, die SICONA in der jeweiligen Gemeinde umsetzt.

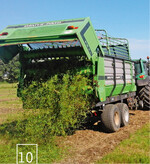

Für die Mitgliedsgemeinden stellt SICONA jährlich ein Arbeitsprogramm zusammen, das das Syndikat für die Kommunen – in Abhängigkeit vom jeweiligen Budget – umsetzt. SICONA kümmert sich vorab um die Flächenverfügbarkeit und die Fachplanung, für die Ausführung hat der Zweckverband die Arbeitskräfte und notwendigen Maschinen – von Heckenscheren, Häcksler, Traktoren, Einachsmäher oder andere Mähmaschinen bis hin zu Baggern. Die Kommunen sorgen für die Finanzierung. Unterstützung bekommen sie dabei vom Staat – Luxemburg hat einen eigenen Fördertopf für die praktische Umsetzung von Naturschutzmaßnahmen.

Begleitet werden die Maßnahmen durch ein langfristiges Monitoring zur Qualitätssicherung und durch eine breit angelegte Öffentlichkeitsarbeit. Auch dazu und vor allem für die Umsetzung der nationalen Naturschutzziele gibt es finanzielle Beihilfe vom Nachhaltigkeitsministerium: Im Rahmen einer Konvention werden die Aufgaben der Biologischen Station gefördert.

Fachliche Begleitung

Hier wird deutlich: SICONA setzt mit seinen mittlerweile über 60 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern für seine Mitgliedskommunen Naturschutzprojekte um und fördert in diesen damit den Erhalt der Biodiversität. „Das Schöne ist, dass wirklich alles aus einer Hand kommt“, meint Simone Schneider. „So können wir den Naturschutz durch die lokale und regionale Umsetzung in unseren Gemeinden auch auf staatlicher Ebene vorantreiben.“ Das Syndikat hat dafür eine klare Organisationsstruktur aufgestellt, bestehend aus einer Planungsabteilung, einer technischen und einer wissenschaftlichen Abteilung sowie einer Umweltbildungsabteilung. Die Planer sorgen für den Flächenankauf oder die Pachtverträge, holen Genehmigungen ein, suchen gezielt Kontakte zu Landwirten und Flächenbesitzern und arbeiten die Maßnahmen in Zusammenarbeit mit der wissenschaftlichen Abteilung aus. „Sie sind sozusagen unsere Verhandler“, erklärt Simone Schneider. „Ohne diese Vorarbeiten wäre eine Umsetzung gar nicht möglich.“

Die wissenschaftliche Abteilung erfasst den Zustand der Zielarten und Flächen, legt auf wissenschaftlicher Basis Pflegemaßnahmen fest, begleitet die Umsetzung fachlich und sorgt durch langfristiges Monitoring für eine Erfolgskontrolle. Bei Bedarf kann sie Nachbesserungen initiieren. Zusätzlich erstellt die Abteilung Leitfäden zur Umsetzung (z. B. zur Grünlandrenaturierung), erarbeitet Arten- und Biotopschutzpläne, forscht in Sachen Weiterentwicklung des praktischen Naturschutzes zu verschiedenen Fragestellungen und betreut universitäre Abschlussarbeiten, deren Ergebnisse wiederum in die Arbeit von SICONA einfließen.

Für die Umsetzung sorgen dann die 25 Mitarbeiter der technischen Abteilung. Sie legen beispielsweise neue Kleingewässer an, renaturieren Gewässer und Grünland, werten Wiesen durch Mahdgutübertragung auf, bauen Steinkauzröhren und Schleiereulenkästen, hängen Schwalbennester auf, führen im Winterhalbjahr die ökologische Heckenpflege durch, pflanzen Bäume und Sträucher, legen naturnahe Grünflächen innerorts an und arbeiten in der klassischen Landschaftspflege.

Die vierte Abteilung und die Öffentlichkeitsarbeit von SICONA runden das Gesamtkonzept ab: Sie lenken die Aufmerksamkeit der Bevölkerung auf die Bedeutung der Maßnahmen für den Arten- und Lebensraumschutz. Regelmäßig werden Exkursionen angeboten, Obstbaumschnittkurse organisiert oder Projekte vorgestellt. „Wir organisieren auch Kinderaktivitäten in den Gemeinden“, erläutert Simone Schneider. „Wir wollen die Naturnähe weitergeben.“ Ein Paradebeispiel dabei ist die „Aktioun Päiperlek“, zu Deutsch Aktion Schmetterling. Hier bekommen die Bürger Staudenpakete für ihren Garten zur Verfügung gestellt und können so etwas für die Insektenwelt tun – Informationen zu ökologischen Zusammenhängen inklusive.

Kommunikation

So sind die Zuständigkeiten im Unternehmen klar verteilt – an jedem Projekt sind aber immer alle Abteilungen beteiligt. „Eine gute Kommunikation, auch intern, ist deshalb unglaublich wichtig“, betont Schneider. Dazu finden zweimal jährlich Schulungstage für alle Mitarbeiter statt. „So kann jeder einen Eindruck bekommen, wie alles zusammenhängt. Gerade für neue Mitarbeiter ist das sehr hilfreich.“

Aber auch nach außen pflegt Schneider den intensiven Austausch mit Fachkollegen. „Das ist für mich eine wichtige Basis für unser alltägliches Tun“, meint sie. Daher kontaktiert sie bei neuen Projekten gerne Kollegen, die bereits mit ähnlichen Fragestellungen konfrontiert waren oder in der Forschung daran arbeiten, um nach der bestmöglichen Umsetzung zu suchen. Eigene Erkenntnisse werden dann auch in das Netzwerk zurückgespiegelt und bei Tagungen, die SICONA zwei- bis dreimal im Jahr organisiert oder in wissenschaftlichen Artikeln veröffentlicht. „Zusammen entsteht viel mehr – und der Naturschutz steht sowieso vor einer enorm großen Herausforderung“, fasst die Wissenschaftlerin zusammen. Wieso also eigenbrötlerisch denken? „Uns zeichnet auch aus, mal neue Ideen zu wagen, mutig zu sein und auszuprobieren. Und wenn es klappt, tragen wir das auch nach außen.“

Blick über den Tellerrand

So hat sich beispielsweise der Blick in die Schweiz für SICONA ausgezahlt: Bereits seit mehreren Jahren nutzt das Unternehmen den „eBeetle“ zur Wiesenrenaturierung. Dr. Andreas Bosshard, der diese Saatguterntemaschine entworfen hat, entwickelte sie ursprünglich für die steilen Hänge der Schweiz, wo größere Maschinen nicht zum Einsatz kommen können. Aber auch hier in Luxemburg hat sich das Gerät über Jahre bewährt.

Auch ich durfte Andreas Bosshard vor einigen Jahren kennenlernen – und er ist nicht der einzige gemeinsame Bekannte von Simone und mir: Auch den Schäfer Günther Czerkus dürfen wir beide zu unserem Netzwerk zählen. Durch ihn ist SICONA zur Wanderschäferei gekommen. Er hat den Kontakt zu seinem luxemburgischen Berufskollegen hergestellt, der mit seinen Schafen mittlerweile 50 ha der SICONA-Flächen beweidet.

Das Stichwort artenreiches Grünland führt mich im Gespräch mit Simone zu meiner nächsten Frage: Hat sie eigentlich eine Lieblingsart? Ja, die hat sie! „Sanguisorba minor ! Ein klassischer Magerkeitszeiger in alten, gewachsenen Wiesen. Es muss eben nicht immer die Orchidee sein!“ Überhaupt sieht sie den Fokus ausschließlich auf die bereits gefährdeten Arten etwas kritisch. Vielmehr sollten auch diejenigen Arten betrachtet werden, die in der Kulturlandschaft immer seltener werden. Sie gilt es zu fördern, bevor sie in die Roten Listen aufgenommen werden müssen.

Das ist aber immer nur zusammen mit den Landwirten zu erreichen. Ohne direkten Draht geht im Naturschutz nichts, davon ist Simone Schneider überzeugt: „Das muss Hand in Hand gehen! Kooperationen in allen Bereichen – mit den Gemeinden, dem Nachhaltigkeitsministerium, den zuständigen Verwaltungen, Forschungseinrichtungen und Universitäten sowie mit den Bürgerinnen und Bürger sind wichtig, um gemeinsam etwas für den Arten- und Biotoperhalt zu erreichen – dies steht ganz im Sinne des Gemeinwohls.“

Ihre Erfahrungen sind positiv: Wer sich um einen Dialog bemüht, kann eine produktive Zusammenarbeit erreichen. So können auch neue, zukunftsweisende Projekte auf den Weg gebracht werden. Aktuell zum Beispiel arbeitet Simone Schneider mit ihrem Team im Auftrag des Ministeriums für Umwelt, Klima und nachhaltige Entwicklung und in Zusammenarbeit mit dem Nationalmuseum für Naturgeschichte am Aufbau einer autochthonen Saatgutproduktion von Wildpflanzen für Luxemburg, denn was in Deutschland seit dem 1. März 2020 Gesetz ist, soll auch für das Nachbarland entwickelt werden. Aktuell produziert SICONA bereits 40 Arten auf dem Feld, Ziel sind über 100 Arten. Auch hier gilt: Möglich ist das nur mit allen Akteuren gemeinsam.

Betriebsdaten

- Gründung: April 1989 (SICONA Sud-Ouest) / November 1999 (SICONA Centre)

- Gesellschaftsform: Syndikat (Syndicat Intercommunal pour la Conservation de la Nature)

- Mitarbeiter: 60, davon 15 Biologen/Ökologen, 6 Pädagogen, 2 Informatiker/Vermesser, 8 Umwelttechniker, 4 Verwaltungsangestellte, 25 Gärtner, Maschinenführer, Landwirte und Landschaftspfleger

- Auftraggeber: öffentliche Hand

- Aufgabenfelder: Landschaftsplanung, FFH-Grunddatenerfassung, Gewässerplanungen, Maßnahmenumsetzung, Eingriffsregelung, Kartierungen

Philosophie

Ziel der beiden Zweckverbände ist der Schutz der Artenvielfalt und der Landschaften sowie Neuanlage, Pflege und Management von natürlichen Lebensräumen in den Mitgliedsgemeinden. Eine wichtige Rolle spielt auch die Sensibilisierung der Öffentlichkeit für den Naturschutz und die Unterstützung und Beratung der Gemeinden in Naturschutzfragen im Sinne einer nachhaltigen Entwicklung. Im Mittelpunkt der Arbeit von SICONA stehen die Mitgliedsgemeinden. Außerdem unterstützt SICONA den staatlichen Naturschutz ebenfalls über eine Konvention mit dem Nachhaltigkeitsministerium.

Kontakt

SICONA Luxemburg

Dr. Simone Schneider

rue de Capellen 12

L-8393 Olm

Tel. +352 26 30 36 25

Mail: info@sicona.lu

Website: www.sicona.lu

Barrierefreiheits-Menü

Schriftgröße

Kontrast

Menü sichtbar

Einstellungen

Zu diesem Artikel liegen noch keine Kommentare vor.

Artikel kommentierenSchreiben Sie den ersten Kommentar.