Wiederansiedlung von Torfmoosen in einem Niedermoor

Abstracts

Der starke Rückgang von Feucht- und Nassgrünland in den letzten Jahrzehnten, die fortschreitende Degradation der letzten Restflächen und der damit verbundene Rückgang charakteristischer Arten machen Renaturierungsmaßnahmen unverzichtbar. Aufgrund des wachsenden Bedarfs an Wiederherstellungen und ökologischen Aufwertungen der wenigen in Luxemburg verbliebenen Niedermoore wurde die Anzucht von Torfmoosen und deren Wiederansiedlung erprobt. Dazu wurde im Rahmen eines Pilotprojekts ein Niedermoor im Luxemburger Westen gewählt. Die Wiederansiedlung von mehreren Torfmoosarten wurde unter Anwendung unterschiedlicher Methoden in einer Kombination von Ex situ- und In situ-Verfahren durchgeführt. Für die Ex situ-Kultivierung wurde das torfbildendeSphagnum rubellum gewählt. Unter der Voraussetzung guter Ausgangsbedingungen wie ein hoher Grundwasserstand und eine entsprechende Bodenvorbereitung der Flächen konnten anhand des Monitorings bereits in der Anfangsphase der Wiederansiedlungen positive Ergebnisse erzielt werden. Schwierigkeiten, die sich etwa bei sehr trockenen Witterungen ergeben können, werden aufgezeigt sowie Erfahrungen und Empfehlungen bei der Wiederansiedlung von Torfmoosen für den praktischen Artenschutz diskutiert.Establishing sphagnum mosses in a fen

A progress report on a combination of in situ and ex situ methods

The strong decline of wet grasslands in recent decades, the progressive degradation of the last remaining sites, and the associated decline of characteristic species make restoration measures indispensable. Due to the growing necessity for reestablishment and ecological upgrading of the few remaining fens in Luxembourg, the cultivation and reintroduction of sphagnum mosses was tested in a fen in the western part of Luxembourg. The reintroduction of several sphagnum moss species was carried out using different methods with a combination of ex situ and in situ actions. The peatforming Sphagnum rubellum was chosen for ex situ cultivation. Under suitable conditions, such as high groundwater levels and appropriate soil preparation, monitoring revealed that favourable results could already be achieved during the initial phase of the reintroductions. Challenges that can arise (e.g. during very dry weather periods) are highlighted, and gained know-how is discussed, including recommendations for the establishment of sphagnum mosses within the framework of practical species conservation.

- Veröffentlicht am

Eingereicht am 26.04.2023, angenommen am 01.09.2023

1 Einleitung

Oligo- und mesotrophe Feucht- und Nassgrünlandflächen gehören in Luxemburg zu den am stärksten gefährdeten Grünlandtypen. Es gibt nur noch Restvorkommen von Zwischenmooren (< 1 ha) sowie wenige Niedermoore. Gut erhaltene Torfablagerungen sind gleichfalls äußerst selten (Frankard et al. 2017, Schittek et al. 2021, Schneider 2013). Auch die Feuchtwiesen wie Pfeifengras- und Sumpfdotterblumenwiesen sind stark im Rückgang begriffen und finden sich nur noch auf knapp zehn beziehungsweise rund 350 ha (MDDI 2017, MECDD 2023). Bei den Vegetationstypen der Feuchtgebiete beträgt der Rückgang zwischen 1962 und 1999 82 % (Ministère de l’Environnement 2006). Historischen Angaben hinsichtlich heute ausgestorbener Moosvorkommen zufolge (unter anderem Koltz 1880) sind die Kalkflachmoore dabei am stärksten betroffen.

Durch die fortgesetzte Zerstörung, Entwässerung, Intensivierung der Landnutzung und allgemeine Nährstoffbelastung sowie die Nutzungsaufgabe von Feuchtgrünland sind viele typische Pflanzenarten zurückgegangen. Etwa die Hälfte aller in Mooren, Sümpfen und Feuchtwiesen vorkommenden Arten in Luxemburg ist gefährdet (entspricht 16 % aller gefährdeten Taxa). Darunter sind Arten wieEleocharis quinqueflora ,Carex pulicaris undVaccinium oxycoccos , die nur noch ein oder zwei Vorkommen in Luxemburg besitzen (Colling 2005, MNHNL 2023, Schneider 2019). Der Rückgang sowie die anthropogene Beeinflussung des Feucht- und Nassgrünlandes betreffen auch die Torfmoose. Das seit 2012 laufende FFH-Monitoring derSphagnum -Arten bestätigt den anhaltenden Trend dieses Flächenrückgangs sowie die abnehmende Präsenz und Abundanz zahlreicherSphagnum -Taxa (Hans 2022, schriftliche Mitteilung; Titeux et al. 2009). Werner (2011) gibt für Luxemburg noch 19Sphagnum -Arten an. Eine zusätzliche Art(S. compactum ) entstammt der Revision eines Herbarbelegs aus dem 19. Jahrhundert von J. P. Feltgen (Hans 2022, schriftliche Mitteilung). Fünf Arten, von denen in Luxemburg jeweils nur ein Wuchsort bekannt ist (Sphagnum contortum, S. compactum, S. cuspidatum, S. platyphyllum, S. tenellum ), konnten im Rahmen des Monitorings bislang nicht mehr nachgewiesen werden. Des Weiteren wurde das Aussterben vonSphagnum warnstorfii an seinem einzigen Vorkommen vor wenigen Jahren dokumentiert. Die aktuell bekannte Anzahl der Torfmoosarten liegt derzeit damit bei 16 Taxa (Hans 2022, schriftliche Mitteilung). Viele weitere Moosarten sind oder waren in Luxemburg an Torfmoosvorkommen gebunden oder mit ihnen vergesellschaftet, unter anderemBreidleria pratensis, Helodium blandowii ,Hamatocaulis vernicosus ,Polytrichum strictum ,Pseudobryum cinclidioides ,Scorpidium cossonii ,Scorpidium scorpioides ,Tomentypnum nitens oderWarnstorfia exannulata .

Die Wiederherstellung von Lebensräumen hat in den letzten Jahren an Bedeutung gewonnen und ist eines der zentralen Themen im Naturschutz. Dies zeigt auch die durch die Generalversammlung der Vereinten Nationen erklärte UN-Dekade für die Wiederherstellung von Ökosystemen für das Zeitfenster 2021–2030 (Vereinte Nationen 2019). Die Notwendigkeit von gezielten Renaturierungsmaßnahmen im Grasland einschließlich der Wiederansiedlung bedrohter Pflanzenarten ist für Luxemburg im nationalen Naturschutzplan und der Grünlandstrategie verankert (MECDD 2020, MECDD 2023, Schneider 2023 a). Umsetzungen zu Feuchtgebietsrenaturierungen können dabei sehr kosten- und zeitintensiv sein; doch wie Beispiele aus Luxemburg zeigen, lohnen sie sich (Schneider 2023 b). Das Einbringen von Zielarten ist erforderlich, wenn reine Extensivierungsmaßnahmen nicht zu deren Ansiedlung führen (Marriott et al. 2004, Rosenthal & Hölzel 2009). Hier sollten gezielte Wiederansiedlungen durch punktuelle Anpflanzungen dieser Zielarten vorgenommen werden, so wie es beispielsweise auch der Biotopschutzplan der Zwischenmoore und die „Plant Conservation Strategy for Luxembourg“ vorsehen (Colling et al. 2022, Schneider 2013) und schon seit vielen Jahren durchgeführt werden. Es sind beispielsweise über 22.000 Jungpflanzen von mehr als 25 Grünlandarten – vor allem Kenn- und Trennarten der Pfeifengras- sowie Glatthaferwiesen – auf mehr als 100 Flächen ausgepflanzt worden (Schneider & Helminger 2019, Schneider & Wolff 2020). Dass Wiederansiedlungen im Naturschutz besonders in fragmentierten Habitaten ein geeignetes Mittel sind, um seltene und gefährdete Arten zu erhalten sowie die Artenvielfalt wiederherzustellen, zeigen zahlreiche Übersichten zu Wiederansiedlungen (etwa Diekmann et al. 2015, Godefroid et al. 2011, Koch & Kollmann 2012). Insbesondere besteht für die Wiedervernässung und großflächige Renaturierung von Feuchtgrünland und Mooren unmittelbarer Handlungsanlass. Vorgehensweisen und Techniken zur Restaurierung von Mooren sind gut dokumentiert (etwa Klimkowska et al. 2010, Kollmann 2019, Timmermann et al. 2009). Unterstrichen wird dies auch durch die aktuelle Diskussion über die Erhaltung und Schaffung von Kohlenstoffsenken im Zuge des Klimawandels.

Bei der Renaturierung von Mooren fällt Torfmoosen eine Schlüsselfunktion zu, da sie über die dichte geschlossene Wuchsform, den kapillaren Wasseraufstieg und eine Wasserspeicherung in den tieferen, abgestorbenen oder nicht mehr photosynthetisch aktiven Pflanzenteilen die Wasserversorgung regulieren. Dokumentationen zu Renaturierungsmethoden mit Sphagnen liegen aus mehreren Studien vor und zeigen, dass die vegetative Vermehrung von Torfmoosen eine wirksame Methode für die Wiederansiedlung vonSphagnum -Moosen in degradierten Mooren darstellt (Campeau & Rochefort 1996, Caporn et al. 2018, Chimner et al. 2017, Gorham & Rochefort 2003, Robroek et al. 2009, Sliva & Pfadenhauer 1999). Zum Torfmoosanbau als eine nachhaltige und qualitativ hochwertige Alternative zu fossilem Weißtorf (Sphagnum farming), als Rohstoff für gärtnerische Kultursubstrate wie auch als nachhaltige Landnutzungsoption für degradierte Niedermoore liegen Untersuchungen aus Nordwestdeutschland vor (Gaudig & Joosten 2003, Gaudig et al. 2014, 2017, Hölzel et al. 2019, 2022). Neben den Sphagnen können bei der Wiederherstellung auch andere Moose der Moore von Bedeutung sein. Die Regenerationsfähigkeit der sogenannten Braunmoose wurde von Poschlod & Schrag (1990) untersucht.

Den derzeit umfassendsten Überblick zur Anzucht von Torfmoosen und ihre Eignung zur Renaturierung von Hochmooren in Deutschland geben Hölzel et al. (2019, 2022). Von den dort genannten Torfbildnern kommenSphagnum rubellum ,S. divinum (=S. magellanicum s.l.) sowieS. angustifolium in Luxemburg vor.Sphagnum rubellum ist unter diesen drei Arten mit insgesamt sieben aktuellen Vorkommen (Hans 2022, schriftliche Mitteilung) die mit Abstand häufigste Art und wurde daher für die Anzucht und Wiederansiedlung ausgewählt.

Ziel des hier vorgestellten Pilotprojekts war es, eine Wiederansiedlung kennzeichnender Torfmoose in degradierten Niedermooren anhand unterschiedlicher Ausbringungstechniken zu erproben. Dabei stand der Artenschutz ebenso im Fokus wie das Sammeln von Erfahrungen zur Vermehrung und Wiederansiedlung von Torfmoosen – als Basis für Renaturierungen und ökologische Aufwertungen degradierter Niedermoore. Die wenigen Restvorkommen der Niedermoore und auch Torfvorkommen in Luxemburg gaben Anlass, diese erste Erprobung durchzuführen. Entwicklung eines solchen Projekts, Vorgehensweise, Erfahrungen sowie erste Ergebnisse unserer Wiederansiedlungen von Torfmoosen werden vorgestellt und sollen praxisorientierte Anregungen für ähnliche Renaturierungsvorhaben geben.

2 Methoden

2.1 Untersuchungsgebiet

Das knapp 3 ha große Untersuchungsgebiet „Haarzebruch“ (Abb. 1 a) liegt im Übergangsbereich zwischen den beiden naturräumlichen Haupteinheiten Ösling und Gutland auf circa 380 m ü. NN mit Jahresdurchschnittstemperaturen zwischen 8 und 8,5 °C sowie jährlichen Niederschlagsmengen um 850 mm (Pfister et al. 2005). Anstehendes Gestein ist der von geringmächtigen Tonlagen durchzogene Obere Buntsandstein (Service géologique 1992). In großen Teilen des Gebiets sind die Böden dauerhaft durchnässt, basen- und nährstoffarm (Hollenbach et al. 2014). Torfablagerungen finden sich vereinzelt nur noch sehr kleinräumig (Schneider 2019). Zur Wiedervernässung des Gebiets wurden 1990 die früheren Drainagegräben wieder verschlossen, sodass die Böden heute größtenteils wieder (stark) vernässt sind (Schneider 2019). Die Fläche wird seit mehr als 20 Jahren extensiv über den Sommer beweidet (längere Zeit mit Galloway-Rindern, maximal 2 GVE/ha). Prägende Pflanzengesellschaften sind die Sumpfpippau-Waldbinsen-Gesellschaft (Crepido-Juncetum acutiflori Oberd. 57) und Flatterbinsen-Gesellschaft, welche sehr kleinräumig mit fragmentarischen Borstgrasrasen, Klein- und Großseggenrieden, Pfeifengraswiesen-Relikten und der Waldsimsen-Gesellschaft verzahnen (Hollenbach et al. 2014, Schneider 2019). Im Gebiet wurden bisher 165 höhere Pflanzenarten und 21 Moose nachgewiesen, darunter 17 gefährdete Arten wie Scutellaria minor ,Eriophorum angustifolium ,Valeriana dioica ,Veronica scutellata ,Lythrum portula undPhilonotis caespitosa . Im Haarzebruch gibt es fünf natürliche Vorkommen vonSphagnum auriculatum ,S. teres undS. palustre , die allerdings sehr kleinflächig sind (cf. Hollenbach et al. 2014, Schneider 2019). Aufgrund dieser Torfmoosvorkommen und der geeigneten Standortbedingungen (zum Beispiel noch kleinräumige Torfablagerungen) wurde dieses Niedermoor für eine Wiederansiedlung weiterer Torfmoose ausgewählt.

2.2 Ex situ-Vermehrung vonSphagnum rubellum

Das TorfmoosSphagnum rubellum (Rötliches Torfmoos) wurde in Form kleiner Polster (< 1 dm2) aus den Randbereichen der beiden größten bekannten luxemburgischen Vorkommen im März 2021 entnommen. Anschließend wurde es auf einen Fluttisch (285 × 155 × 5 cm) gepflanzt, auf den zuvor mit einer Schichtdicke von 4 cm handelsüblicher, ungedüngter Weißtorf über ein Vlies ausgebracht (Volumen des Substrates ca. 0,17 m³) und mit Regenwasser gut durchwässert wurde. Die Analysewerte des hierfür verwendeten Dachregenwassers aus der 12 m³-Zisterne entsprechen den Vorschlägen für die Ex situ-Torfmoosvermehrung (Hölzel et al. 2019). Der Pflanzabstand der ausgebrachtenS. rubellum -Büschel betrug circa 1,5–2 cm. Tuittila et al. (2003) konnten eine zehnmal höhere Wachstumsrate von Pflanzen mit Köpfchen feststellen. Es wurden daher nur Pflanzen mit intakten Köpfchen verwendet. Als Schutz vor Störung durch Vögel sowie Laubeintrag wurde mit handelsüblichen verzinkten Estrichmatten ein Schutztunnel angefertigt, der nochmals mit einem Vogelschutznetz überzogen wurde (Abb. 2). Die ständige Bewässerung der Pflanzen erfolgte mit Regenwasser teils automatisiert über eine Zeitschaltuhr, teils manuell. Zur Vermeidung von Wasserüberstauung, die zu einer Algenbildung hätte führen können, wurde der Fluttisch täglich kontrolliert und manuell mit dem angebrachten Abzugshahn entwässert. Der Fluttischstandort erfuhr – abgesehen von den hochsommerlichen Einstrahlungen – vor allem Morgensonne und späte Abendsonne. Etwa eineinhalb Jahre nach der Erstinstallation wurde ein zweiter Fluttisch – diesmal mit etwa 25 handtellergroßen Polstern vonS. rubellum – installiert.

2.3 In situ-Ansiedlung von Torfmoosen

Entnahme des Spendermaterials

Die zur Wiederansiedlung zunächst in zwei Plots (Plot 1 & 2) benötigten Sphagnen wurden im Winter 2020/2021 aus drei insgesamt circa 0,5 ha großen natürlichen torfmoosreichen Vorkommen (Offenland und Wald) in ungefähr 1,5 km Entfernung des Untersuchungsgebiets entnommen. Zur Schonung der Bestände der recht kleinen Spenderflächen wurden Polster von maximal 10 × 10 cm aus den Randbereichen der Vorkommen vonS. palustre gesammelt. In den Sammlungen befanden sich auch Beimengungen von jeweils etwa 5 % der hier auftretenden ArtenS. auriculatum ,S. fimbriatum ,S. teres ,S. fallax undS. flexuosum . Des Weiteren wurde im Jahr 2022 (April & November) an drei Naturvorkommen Material zur Beimpfung weiterer Plots (Plot 3–5, je Plot circa 20 Liter feuchtes Material) entnommen. DaSphagnum fallax undS. flexuosum im Gelände nicht unterscheidbar sind, werden sie im Folgenden alsS .fallax /flexuosum zusammengefasst.

Wiederansiedlungsverfahren

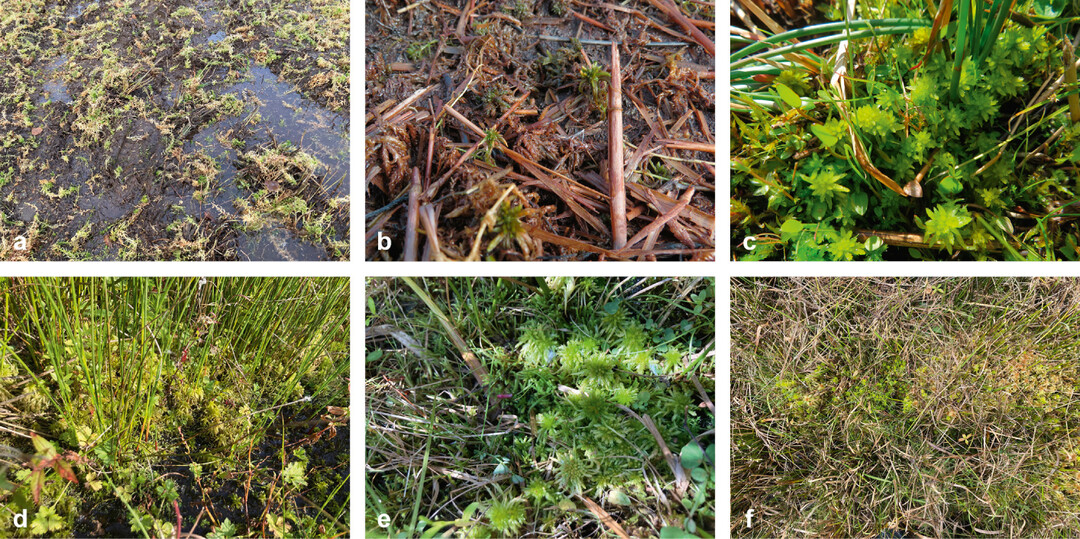

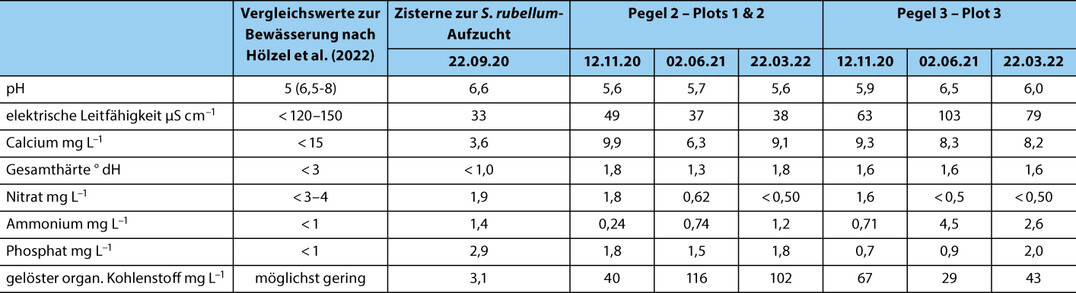

Im Feuchtgebiet Haarzebruch wurden in den Jahren 2020–2022 fünf Plots eingerichtet (Abb. 1 a). Die 16 m² großen Teilflächen wurden maschinell mit einem Schaufelbagger abgeplaggt; in den nassesten Teilflächen kam ein leichter Schwimmbagger zum Einsatz (Abb. 3). Die Plots wurden mittels Elektrozaun zum Schutz vor Wildtieren und den zur extensiven Beweidung eingesetzten Galloway-Rindern eingezäunt. Nach dem Ausbringen der Torfmoospflanzen wurde als Schutz vor zu hoher UV-Strahlung und Austrocknung als Sonnenschutz pro Plot circa 50 Liter – zuvor im Gartenhäcksler zerkleinertes – Getreidestroh (ökologische Herkunft) auf einer Schichtdicke von etwa 3 cm dünn ausgebracht (Abb. 4). Im direkten Umfeld der Plots wurden PVC-Pegelrohre (Ø: 2 Zoll) eingelassen, die es erlaubten, periodische Wasserstandsmessungen (2021: vier, 2022: sechs Erhebungen) im Bereich der Plots mittels eines Kabellichtlots durchzuführen. Ebenso wurden die Rohre zur Entnahme von Wasserproben zur Beurteilung der Wasserqualität genutzt. Die Wasserqualität wurde anhand der kennzeichnenden Parameter pH-Wert (ISO 10523), elektrische Leitfähigkeit (bei 20°: ISO 7888), Calcium (ISO 14911), Härtegrad (berechnet in °dH, ISO 14911), Nitrat (ISO 10304-1), Ammonium (ISO 7150-1), Phosphat (ISO 6878) sowie gelöster organischer Kohlenstoff (ISO 8245) bestimmt und mit empfohlenen Werten zur Bewässerung in Vermehrungsanlagen verglichen (Hölzel et al. 2019, 2022).

Die Torfmoose aus Naturvorkommen sowieSphagnum rubellum aus der Ex situ-Vermehrung wurden mit unterschiedlichen Verfahren in den fünf Plots zur Erprobung ausgebracht.

Auf Plot 1 und 2 wurde die Wiederansiedlung in drei Phasen über zwei Jahre durchgeführt:

Erstbeimpfung mit Einzelpflanzen der aus natürlichen Vorkommen stammenden ArtenSphagnum palustre (mengenmäßig größter Anteil),S. auriculatum ,S. fimbriatum ,S. teres undS. fallax /flexuosum (je etwa 10 kg Frischgewicht) unmittelbar nach ihrer Entnahme im Dezember 2020. Dazu wurden sie nach dem händischen Vereinzeln als Einzelpflanzen gleichmäßig ausgestreut und mit einem Fächerbesen leicht angedrückt.

Büschel vonS. palustre undS. fallax/flexuosum wurden sehr punktuell in den überfluteten Schlenken (insgesamt zehn Büschel mit je zehn bis 15 Pflanzen) im September 2021 eingebracht.

Nachdem genügend Pflanzmaterial aus der Ex situ-Anzucht vorhanden war, wurden im April 2022 zusätzlich auf Plot 1 zehn und auf Plot 2 vierS. rubellum- Büschel von je fünf bis zehn Pflanzen eingepflanzt.

Auf Plot 3 wurden im April 2022 neben Einzelpflanzen aus einem Mix obiger Arten aus Naturvorkommen auch das aus der Ex situ-Vermehrung stammendeSphagnum rubellum (circa 2 kg Frischgewicht) angepflanzt. Zur Bepflanzung des Plots wurden drei unterschiedliche Verfahren getestet (Abb. 5), die bereits in Nordengland zur Renaturierung von degradierten Niedermooren erprobt wurden (Caporn et al. 2018, Keightley 2020):

Gel aus Agar-Agar mitSphagnum -Fragmenten (Mix von Bruchstücken vonS. palustre ,S. auriculatum ,S. teres, S. fallax/flexuosum ): Ausbringung in drei PVC-Rohrabschnitten, Ø 20 cm (Abb. 6 a) zwecks besserer Kontrollmöglichkeit sowie Ausbringung auf freigelegtem Boden auf einer kleinen Fläche von circa 50 × 30 cm zwischen jungenJuncus acutiflorus -Pflanzen.

Einzelpflanzen vonS. palustre, S. auriculatum, S. teres undS. fallax/flexuosum wurden lose auf einer Teilfläche von circa 40 % des Plots auf circa 1 m2ausgestreut (gleiches Verfahren wie auf Plot 1 und 2).

Büschel von je etwa zehn Pflanzen und circa 5–8 cm Durchmesser: Diese Methode wurde zur Ausbringung von 77Sphagnum rubellum -Büscheln sowie drei Büscheln aus einem Mix von allen Arten angewendet (Abb. 5).

Die Anlage weiterer Plots (Plots 4 und 5) erfolgte im Winter 2022, also zwei Jahre nach der Erstanlage der ersten beiden Plots, mit unterschiedlichen Wiederansiedlungsverfahren:

Einbringen vonS. rubellum -Büscheln aus der Ex situ-Aufzucht (etwa 50 % des Plots bedeckend) sowie von Einzelpflanzen obiger Taxa (ausgenommenS. rubellum ) aus Naturvorkommen. Zusätzlich wurden auf circa 8 m² des Plots 4 zwischen dieS. rubellum -Büschel 30 aus autochthonem Spendermaterial aufgezogeneEriophorum angustifolium -Jungpflanzen eingebracht.

Monitoring

Zur Erfolgskontrolle der Wiederansiedlungen wurde ein Monitoring durchgeführt. Dazu wurden die Deckungsgrade der Moose und zusätzlich im zweiten Jahr die der Gefäßpflanzen geschätzt. Von Beginn an wurden die Arbeitsschritte sowie die Entwicklung der jeweiligen Plots im Zwei-Monats-Rhythmus in einer Fotodokumentation festgehalten. SämtlicheSphagnum -Büschel wurden zwecks Wiederauffindens mittels High-Precision-GPS Leica Viva GNNS 14 eingemessen. Die Ausdehnung der Teilbereiche der jeweils unterschiedlichen Verfahren in Plot 3 wurden zusätzlich mittels GPS eingemessen (Abb. 1 b). Da die Plots 4 und 5 erst Ende 2022 angelegt wurden, ist ihre Entwicklung hier noch nicht berücksichtigt.

3 Ergebnisse

3.1 Entwicklung der Ex situ-Vermehrung vonSphagnum rubellum

Die Pflanzen des Rötlichen Torfmooses wuchsen zunächst sehr langsam in seitlicher Richtung und begannen danach sich zu verzweigen, sodass sich nach etwa acht bis zehn Wochen bereits eine geschlossene circa 3–7 mm dicke Moosschicht ausgebildet hatte. Durch weitere Verzweigungen setzte ein exponentielles Wachstum ein. Ein Köpfchen drängte sich an das benachbarte, wodurch bereits ein homogener Teppich auf dem kompletten Fluttisch entstand. Von diesem Zeitpunkt an wuchsen die Pflanzen nur noch in die Höhe und die ersten Bultbildungen wurden erkennbar. Ein Jahr nach der Ausbringung auf dem Fluttisch konnte bereits etwa 2 kg tropfnasses Pflanzmaterial entnommen werden. Die zur Wiederansiedlung bei der Entnahme des Pflanzmaterials vom Fluttisch entstandenen handtellergroßen Lücken wurden innerhalb weniger Wochen durch kräftiges seitwärtiges Wachstum der verbliebenenSphagnum rubellum -Pflanzen wieder geschlossen. Im Gegensatz zum Vorjahr – die Pflanzen waren damals erst wenige cm groß – verzweigten sich die bereits über 10 cm langen Stängel auch seitlich und es entstand exponentielles Wachstum. Nach knapp einem Jahr der Anzucht konnten die ersten kompakten Bulte beobachtet werden. Die regelmäßige Bewässerung verhinderte dabei Trockenschäden trotz der außergewöhnlich niederschlagsarmen Frühsommer- und Sommermonate des Jahres 2022. Die Pflanzen gewannen zunehmend an Rotfärbung, wobei kein einheitliches Muster auf den Fluttischen erkennbar war (Abb. 7). Manche Pflanzen waren vollständig rot eingefärbt, andere rot-grün gefleckt, wieder andere blieben reingrün. Mikroskopische Kontrollen ergaben immer klare Porenverhältnisse an den Astblattzellen, sodass in allen Fällen zweifelsfreiS. rubellum bestimmt wurde. Mit den dichten Bulten entstand ausreichend Anzuchtmaterial zur Entnahme für weitere Bepflanzungen auf neuen Plots (Plots 4 und 5). Anfang November 2022 wurden so schon weitere 6 kg tropfnasses Material hierzu entnommen und in einem zweiten Niedermoor ausgebracht.

3.2 Entwicklung der Wiederansiedlungsplots

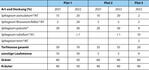

Die Plots 1 und 2 zeigten innerhalb weniger Monate nach der Offenlegung und Beimpfung eine geschlossene Vegetationsdecke aus Moosen und Gefäßpflanzen. Einzelne Lücken in der Vegetation wurden von 15–20 cm tiefen, größtenteils überfluteten Schlenken gebildet. Im ersten Jahr der Wiederansiedlung hatten sich die ausgebrachten Torfmoospflanzen gut entwickelt. Dabei zeigteSphagnum palustre das stärkste Wachstum undS. auriculatum bereits Polsterbildung, währendS. flexuosum/fallax zunächst geringere Zuwächse aufwies. Die Sphagnen besiedelten bereits nach weniger als einem Jahr schätzungsweise 50 % in Plot 1 und 35 % im periodisch stärker überfluteten Plot 2 (Tab. 1). Die Torfmoose etablierten sich hauptsächlich in den Teilflächen, die nicht ständig unter Wasser, sondern nur periodisch überschwemmt waren. Auf den initial abgeplaggten Plots hatte sich die ursprüngliche Vegetation mit den vorherrschenden ArtenJuncus acutiflorus undJ. conglomeratus ,Lotus pedunculatus undEpilobium obscurum wieder etabliert.

Im zweiten Jahr nach der Wiederansiedlung konnte auf Plot 1 eine weitere Ausbreitung der Torfmoose dokumentiert werden (Tab. 1). Bei einer Deckung von etwa 70 % hatten sich stellenweise größere Bulte von circa 20–25 cm Höhe mitS. palustre undS. auriculatum gebildet;S. fallax/flexuosum wuchs im gesamten Plot zerstreut (Abb. 8 und 9). Von den auf Plot 1 im April 2022 im Randbereich ausgepflanzten zehnS. rubellum -Büscheln konnten sieben vitale (das heißt mit aufrechten, sich bereits verzweigenden Köpfchen) Büschel wiedergefunden werden. Auf Plot 2 betrug die Torfmoosdeckung im zweiten Jahr nach der Wiederansiedlung etwa 55 % (Tab. 1); auch hier dominiertenS. palustre undS. auriculatum .S. fallax/flexuosum hatte sich in den nassesten, zeitweise überschwemmten Bereichen konsolidiert (Abb. 9). Von den vier ausgepflanztenS. rubellum- Büscheln konnten nach acht Monaten noch drei vitale Büschel nachgewiesen werden; die Büschel hatten nicht im Durchmesser zugenommen. Im Vergleich zum Vorjahr warenJuncus acutiflorus undJ. conglomeratus weiterhin aspektbildend, bildeten jedoch keine Horste. Offene Bodenstellen wurden vornehmlich vonEpilobium obscurum ,Lotus pedunculatus undMyosotis scorpioides agg. besiedelt. Pionierarten, die im Vorjahr vorhanden waren (wiePersicaria hydropiper oderBidens tipartita ), wurden nicht mehr gefunden. In beiden Plots konnten keine Nachweise vonSphagnum fimbriatum sowieS. teres erbracht werden.

Die Gesamtdeckung der ausgebrachten Torfmoose betrug acht Monate nach Anlage des Plots 3 20 % (Tab. 1). Dabei war das Wachstum in den Teilbereichen der drei Ausbringungsverfahren (Abb. 1 b) unterschiedlich. Von den 77 angepflanztenS. rubellum -Büscheln konnten noch 57 Büschel wiedergefunden werden; davon 50 vitale mit einem Durchmesser von circa 5–10 cm, sieben Büschel wiesen nur noch vereinzelte Pflanzen auf. Zwei der drei aus einem Artenmix bestehenden Büschel wurden vital mit kaum Zuwachs dokumentiert (Abb. 1 b). Auch das in den PVC-Rohrabschnitten ausgebrachteSphagnum -Gel hatte sich zu vitalen Pflanzen, vor allem vonS. palustre undS .auriculatum , entwickelt (Abb. 6 b). In zwei Rohren bedeckte es annähernd 100 % und im dritten Rohr etwa 50 %, wobei dieses Rohr stark mit Binsenjungwuchs durchwachsen war. Aus dem direkt auf den freigelegten Boden ausgebrachtenSphagnum -Gel hatten sich ebenfalls in der kurzen Zeit kleine Pflanzen – auch vonS. palustre undS .auriculatum – entwickelt und bedeckten etwa 60 % dieser Teilfläche. Die Deckung derSphagnum -Einzelpflanzen, die auf den noch nicht mitS. rubellum bepflanzten Teilbereichen von Plot 3 ausgestreut wurden, betrug auf dem betreffenden Quadratmeter bereits 60 %. In den anderen Teilbereichen des Plots war der Oberboden in den sehr trockenen Sommermonaten 2022 ausgetrocknet. Im darauffolgenden Winter hatte sich der Großteil derSphagnum -Pflanzen wieder erholt und teilweise neue Köpfchen gebildet.

3.3 Kennwerte des Wasserhaushalts

Das Wasser aus der Regenwasserzisterne, das zur Bewässerung der Fluttische verwendet wurde, wurde anhand des Vergleichs mit Referenzwerten (Hölzel et al. 2019, 2022) als für die Vermehrung geeignet eingestuft (Tab. 2). Ebenso bestätigen die ausgewählten Parameter eine geeignete Wasserqualität für die Wiederansiedlung und das Wachstum von Torfmoosen im Untersuchungsgebiet (Tab. 2).

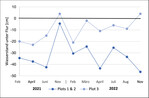

Der Wasserstand in den Plots 1 und 2 (Pegel 2) lag während des Untersuchungszeitraums 2021/2022 im Mittel bei 35,7 cm unter Flur und zeigte ganzjährig mittlere Wasserstände (Abb. 10). Trotz der sehr trockenen Sommermonate lag der Wasserstand im August 2022 noch bei 33,5 cm unter Flur gegenüber 42,5 im Sommer 2021. Der Pegel 3 an Plot 3 wies über das Jahr einen Mittelwert von 9,0 cm unter Flur an und damit ganzjährig hohe Wasserstände, die sich knapp unter oder über der Bodenoberfläche bewegten. Bemerkenswert ist, dass der Wasserstand unter Flur an diesem Pegel im Sommer 2022 nicht unter 9,0 cm abfiel.

4 Diskussion

4.1 Möglichkeiten der Ex situ-Vermehrung

Die Ex situ-Vermehrung auf Fluttischen wurde gewählt, weil sie unter kontrollierten Bedingungen verläuft und eine artenreine Vermehrung ermöglicht. Hierdurch wird die Entnahme von Arten aus natürlichen Beständen auf ein Minimum reduziert, wodurch die natürlichen Vorkommen weitgehend geschont bleiben.

Vegetative Sprossteilchen von Torfmoosen verfügen über ein hohes Regenerationsvermögen (Poschlod & Pfadenhauer 1989) und schaffen damit eine Grundvoraussetzung für eine erfolgreiche Vermehrung auf Fluttischen. Das Fluttischverfahren zur Anzucht vonSphagnum rubellum hat sich – auch bereits nach dem kurzen Zeitraum der Anzucht – sichtbar bewährt und wird daher beibehalten werden, um auch zukünftig hinreichend Material für Wiederansiedlungen und Renaturierungen zu erhalten. Hierbei muss zu Beginn einer geplanten Torfmoosansiedlung nur wenig Ausgangsmaterial aus der Natur gewonnen werden und die seltenen und durchweg gefährdeten Vorkommen bleiben somit unbeeinträchtigt. Zudem werden die seltenen Arten durch die Wiederansiedlung gezielt gefördert und neue Populationen gegründet. Das gute Wachstum vonS. rubellum auf den Fluttischen lässt vermuten, dass eine solche Zwischenvermehrung auch für andere seltene Arten sinnvoll sein kann. Es bleibt im weiteren Projektverlauf zu testen, inwieweit sich andere seltene Torfmoosarten für die Anzucht und Wiederansiedlung eignen. So könnte auch eine Vermehrung etwa vonS. teres , die im Verlauf des landesweiten Torfmoosmonitorings in den letzten Jahren deutliche Rückgangstendenzen aufweist (Hans 2022, schriftliche Mitteilung), getestet werden. Gegebenenfalls könnten somit sehr seltene oder gefährdete Arten wieSphagnum divinum undS. angustifolium oder das vermutlich ausgestorbeneS. tenellum wiederangesiedelt werden. Auf einem Teilbereich des Fluttisches wirdS. tenellum bereits erfolgreich kultiviert. Entsprechende Versuche wurden in Schweden auch vor dem Hintergrund der Ausbreitungsfähigkeit von seltenen Arten mitS. angermanicum durchgeführt (Gunnarsson & Söderström 2007).

Auch der Arbeitsaufwand für die Vermehrung hält sich – abgesehen von trocken-heißen Witterungsphasen, während derer unter Umständen mehrmals täglich nachgewässert werden muss (was aber zum Teil auch automatisiert werden kann) – in Grenzen. Eine regelmäßige Überwachung der Fluttische sowie immer ausreichend vorhandenes, qualitativ hochwertiges Regenwasser zum Fluten der Tische sind unerlässlich (Hölzel et al. 2019, 2022).

Die bei der Anzucht vonS. rubellum beobachteten verschiedenen Rot- und Grüntöne – die teils auch reversibel waren – ließen vermuten, verschiedene Arten vor sich zu haben (auchS. russowii undS. subnitens können im Gelände ähnlich aussehen). Mikroskopische Untersuchungen belegten jedoch die eindeutige Bestimmung vonSphagnum rubellum . Diese Farbentwicklung beruht auf Sphagnorubinen, den Antocyanen ähnlichen Inhaltsstoffen vieler Torfmoose. Die rote Pigmentierung des TorfmoosesS. rubellum wird durch drei Membranochrome, die Sphagnorubine A, B und C, hervorgerufen (Mentlein & Vowinkel 1984).

4.2 Bewertung der Wiederansiedlungen

Aufgrund des noch kurzen Zeitraums seit der Wiederansiedlung kann an dieser Stelle verständlicherweise nur eine erste Bewertung der unterschiedlichen Ausbringungstechniken gegeben werden. Auf den Plots 1 und 2 hat das Ausbringen von Einzelpflanzen zu einem guten Resultat geführt. Zwischen den Arten konnten Unterschiede hinsichtlich ihres Überlebens und Zuwachses dokumentiert werden.Sphagnum palustre undS. auriculatum konnten sich dabei am besten etablieren. Dies könnte sich zumindest beiS. palustre dadurch erklären, dass mehr Spendermaterial zur Wiederansiedlung verwendet werden konnte und sich für diese Art durch bessere Ausgangsbedingungen stärkeres Wachstum ergaben. Die vergleichsweise gute Entwicklung vonS. auriculatum ist darauf zurückzuführen, dass diese Art am Untersuchungsgebiet Haarzebruch (in der Nähe zu Plot 1 bis 3) ein natürliches Vorkommen besitzt und die Standortbedingungen (pH-, Wasser- und Nährstoffverhältnisse) folglich für ein vitales Wachstum günstig sind. Dies spricht für eine geeignete Standortwahl der Wiederansiedlung. Die schnelle Etablierung vonSphagnum fallax/flexuosum bestätigt die Empfehlung, dass sich diese Art für die Wiederherstellung von Mooren als Pionierpflanze besonders eignet (Grosvernier et al. 1997).

Auch das Ausbringen vonSphagnum -Gel, das auf Plot 3 kleinflächig getestet wurde, funktioniert bestens. Hier haben sich innerhalb von acht Monaten robuste Pflanzen entwickelt. Lediglich bei der Pflanzung vonS. rubellum -Büscheln konnte nur wenig Zuwachs festgestellt werden. Hier sind die sehr kurze Beobachtungszeit sowie mögliche negative Beeinträchtigungen durch Trockenheit und Sommerhitze zu berücksichtigen. Die Deckung derSphagnum -Einzelpflanzen betrug auf dem beimpften Quadratmeter bereits nach sechs Monaten 60 %. In den anderen Teilbereichen des Plots, die im Normalfall recht nass sind, war der Oberboden in den sehr trockenen Sommermonaten 2022 ausgetrocknet und die Pflanzen hatten durch den Trockenstress gelitten. Das Abdecken der Plots mit Stroh erwies sich als positiv hinsichtlich der Beschattung der angesiedelten Pflanzen. Bei Plot 3 hätte eine weitere Strohhäckselgabe zu einer besseren Beschattung beitragen und somit dem sommerlichen Austrocknen der Torfmoose entgegenwirken können. Sicherlich spielt der Zeitpunkt im Jahr, an dem die Torfmoospflanzen auf dem Plot ausgebracht werden, eine Rolle. Ein Ausbringen des Pflanzmaterials im Winter wird aufgrund der bisherigen Ergebnisse als geeigneter eingeschätzt als im Frühjahr; dies bestätigen auch andere Autoren (Hölzel et al. 2022). Im Winter können die Pflanzen von den feuchten und doch relativ milden Wetterverhältnissen profitieren. Ist das Zeitfenster zwischen der Wiederansiedlung und der ersten darauffolgenden Trockenperiode recht kurz (nur wenige Wochen), können sich die Pflanzen kaum etablieren. Ob eine Wiederansiedlung von Büscheln mit nur einer Art oder mit einem Mix aus mehreren Arten erfolgreicher ist, kann bisher nicht beurteilt werden.

Für erfolgreiche Renaturierungen sind Überwachungs- und Pflegemaßnahmen unerlässlich. Nach der Wiederansiedlung wurden die Plots 1 und 2 jeweils im Spätherbst mit dem Freischneider gemäht und das Mahd- gut entfernt. Dadurch wurde insbesondere ein zu starker Zuwachs vonJuncus -Arten gehemmt. Auf Plot 3 gab es im Ansiedlungsjahr Konkurrenzdruck durchLotus pedunculatus , einigen Gräsern und stellenweiseLythrum portula . Die Pflanzen wurden jedoch nicht gemäht oder entfernt, da sie hinsichtlich von Beschattungseffekten in Trockenperioden möglicherweise förderlich sein können.

Auf den Plots 1 und 2 hat sich im ersten Ansiedlungsjahr, in dem günstige Witterungsbedingungen herrschten, eine nahezu geschlossene Torfmoosdecke von bis zu 25 cm Mächtigkeit gebildet. Diese sorgte für ausreichend Feuchtigkeit und Temperaturausgleich, sodass hier im zweiten Jahr ein bedeutender Zuwachs erreicht wurde. Plot 3 zeigte in der kurzen Zeit nach der Wiederansiedlung bei allen Ausbringungstechniken nur einen geringen Zuwachs aller ausgebrachten Arten, die aber zum großen Teil angewachsen waren und überlebt hatten. Dies ist auf die sehr trockenen Frühlings- und Sommermonate zurückzuführen und zeigt, wie wichtig der – wenn auch witterungsabhängig – ideale Zeitpunkt der Ausbringung ist. Die Niederschlagsmenge lag im Frühling/Sommer 2021 bei 529 mm, im Frühling/Sommer 2022 aber nur noch bei 205 mm; dies bei einem 30-jährigen Mittel von 389 mm (ASTA, schriftliche Mitteilung 2023). Der insgesamt hohe Wasserstand unter Flur verhinderte ein komplettes Austrocknen der Fläche und somit ein Absterben der Sphagnen, vor allem auch des offensichtlich weniger austrocknungsresistentenS. rubellum . Es unterstreicht die Bedeutung günstiger Wasserstandverhältnisse für den Erfolg solcher Maßnahmen. Wenn Torfmoose austrocknen, nimmt die Photosynthese-Leistung ab. Sie nimmt aber auch ab, wenn die Moose übersättigt sind, da dann der Wasserfilm um die Blätter den Eintritt von CO2in die Zellen verhindert. Eine hohe Wachstumsrate hängt also davon ab, ob der Wassergehalt der Köpfchen im Idealfall um ein Optimum liegt – auf keinen Fall darunter –, das je nach Art bei etwa 700 bis 1.000 % der Trockenmasse liegt (Rydin & Jeglum 2013). Vereinzelte Triebe von rascher austrocknenden Arten wieS. fallax /flexuosum können zusammen mit dichter wachsenden Bultarten dort überleben, wo sie als Rasen mit nur einer Art austrocknen würden. Die Art mit geringerem Wasserhaltevermögen profitiert von den besser an diese trockenen Verhältnisse angepassten, dichter wachsenden Arten (Dierßen & Dierßen 2001). Da es während der ersten drei bis acht Monate nach der Anpflanzung nicht zur Bildung von Rasen oder Bulten gekommen war, konnte die geringe Deckung der Sphagnen auf dieser Fläche diese Funktion noch nicht ausüben.

Robroek et al. (2009) fanden bei Wiederansiedlungen in Irland und Estland heraus, dass die Größe der Aggregate der wiedereingeführten Arten von größerer Bedeutung für die Performanz ist als der Wasserstand und damit auch für eine erfolgreiche Wiederherstellung von Mooren. Neuere Versuche in England haben gezeigt, dass die Kombination der Ansiedlung mitEriophorum angustifolium die Torfmoosbesiedlung fördern kann (Keightley 2020). Auch andere Autoren (wie Grosvernier et al. 1995, Pouliot 2011, Sliva & Pfadenhauer 1999, Timmermann et al. 2009) konnten beobachten, dass Wollgräser, Seggen und Binsen dazu beitragen, günstige hydrologische Bedingungen für Sphagnen zu schaffen undSphagnum -Arten sich in ihrem unmittelbaren Umfeld etablierten. Aus diesem Grund wurde daher zusätzlich auch ein erster Anpflanzungsversuch nach dieser Methode durchgeführt, indem das in Luxemburg sehr seltene Schmalblättrige Wollgras (Eriophorum angustifolium ) angesiedelt wurde.

Der Wasserstand und die Wasserqualität sowie die Nährstoffversorgung sollten – als maßgebliche Faktoren einer erfolgreichen Etablierung (Hölzel et al. 2022) – zur Auswahl geeigneter Renaturierungsflächen möglichst vor Maßnahmenumsetzung analysiert werden. Für eine erfolgreiche Torfmoosansiedlung bieten Standorte mit ganzjährig hohen Wasserständen sehr gute Voraussetzungen; mit zunehmender Schwankungsamplitude zwischen Winter und Sommer verringert sich der Etablierungserfolg deutlich (Hölzel et al. 2022). Auch der Einfluss von Überflutungen bei der erfolgreichen Etablierung (Hölzel et al. 2022) konnte in vorliegender Arbeit dokumentiert werden. Die wiederangesiedelten Torfmoose haben sich hauptsächlich in den nur periodisch überschwemmten Teilbereichen etabliert. Der Wiederansiedlungsstandort des Plot 3 zeigte ganzjährig hohe Grundwasserstände nahe der Bodenoberfläche als auch geringe saisonale Schwankungen übers Jahr und scheint daher noch geeigneter als die Plots 1 und 2 (Abb. 10).

4.3 Erfahrungen und Ausblick

In vorliegender Studie ging es in erster Linie darum, zu prüfen, unter welchen Bedingungen eine Wiederansiedlung von Torfmoosen in Luxemburg möglich ist, und um Erfahrungen für weitere Renaturierungs- und Ansiedlungsprojekte zu gewinnen; dies auch im Hinblick darauf, weil es recht wenig Literatur zur genauen Vorgehensweise der In situ- sowie Ex situ-Maßnahmen dieser Gattung der Moose gibt (etwa Campeau & Rochefort 1996, Caporn et al. 2018). Da es unter anderem auch darum ging, möglichst schnell eine Etablierung der Arten zu erzielen, wurde in zwei Plots nach einer initialen Beimpfung weiteres Spendermaterial eingebracht. Dies wäre, wenn man die rapide Entwicklung der Pflanzen betrachtet, nicht notwendig gewesen. Unseren Erfahrungen zufolge genügt also in der Regel eine Erstbeimpfung. Diese Erkenntnisse konnten bereits bei der Anlage der weiteren Plots einfließen. Im Rahmen eines Pilotprojekts – wie das vorliegende – ist es vor allem wichtig, ein zeitnahes und engmaschiges Monitoring durchzuführen. Durch das in der Regel auf 1 cm präzise Einmessen mittels High-Precision-GPS können die Wachstumsfortschritte der angesiedelten Pflanzen oder Büschel ideal dokumentiert und der Zuwachs bestimmt werden. Um weitere Rückschlüsse auf Renaturierungsmaßnahmen wie die hier vorgestellte zu ziehen, wird eine punktgenaue Erfassung im Rahmen eines Monitorings auch von anderen Autoren empfohlen (Hölzel et al. 2022).

In einer weiteren Phase des Pilotprojekts soll zukünftig getestet werden, ob eine erfolgreiche Wiederansiedlung durch Einpflanzen vonSphagnum -Büscheln auch in nicht abgeplaggten, sondern nur zuvor gemähten Flächen möglich sein wird und dadurch einer durch den Maschineneinsatz möglichen Torfdegradation vorgebeugt werden kann; auch wenn die Gefäßpflanzendeckung und -biomasse der umgebenden Vegetation als einer der steuernden Faktoren für den Etablierungserfolg bei Hölzel et al. (2022) genannt wird. In den wenigen Feuchtgebieten mit verbliebenen natürlichen Torfmoosvorkommen könnte zudem durch geeignete Pflegemaßnahmen (zum Beispiel leichte Freistellung und Öffnen der Grasnarbe) eine Ausbreitung der Bestände angestrebt werden. Dies soll zukünftig im Untersuchungsgebiet mit den noch kleinräumig natürlich vorkommendenSphagnum -Arten getestet werden, um die Bildung möglichst großer und stabiler Populationen zu fördern.

Fazit

Die Methode erlaubt es, selteneSphagnum -Arten gezielt für die Zwischenvermehrung und das anschließende Ausbringen einzusetzen. Die vorgestellte Kombination aus Ex situ-Vermehrung und In situ-Ansiedlung wird zur Renaturierung von Niedermooren in Luxemburg weitergeführt.

Die durchgeführte Anzuchtmethode kann zur Vermehrung vonSphagnum rubellum empfohlen werden. Das üppige Wachstum auf den Fluttischen ermöglichte es, bereits nach knapp eineinhalb Jahren auf einer zweiten Renaturierungsfläche Pflanzen anzusiedeln. Es steht zudem bereits ausreichend Material zur Verfügung, um weitere Gebiete mit Torfmoosen zu beimpfen. Die größte Herausforderung wird wohl eher darin bestehen, aufgrund des Mangels ausreichend vorhandener geeigneter Renaturierungsgebiete in Luxemburg weitere passende Wiederansiedlungsflächen für die Arten zu finden und auch deren Verfügbarkeit sicherzustellen.

Die bisherige Entwicklung des Wachstums der Torfmoose in den Wiederansiedlungsplots zeigt, dass eine Wiederansiedlung von Torfmoosen auf geeigneten Flächen – mit günstigen ökologischen Bedingungen (Hölzel et al. 2022) – durchaus erfolgreich sein kann (Abb. 9), wenn unter anderem folgende Kriterien beachtet werden:

- optimale Standortbedingungen entsprechend den Ansprüchen der Arten

- permanent hoher Wasserstand und ausreichend Niederschlag während der Wachstumsphase

- Vorbereitung der Plots durch Abplaggen der Grasnarbe

- Beschattung derSphagnum -Pflanzen durch Strohhäcksel

- keine Störung der Plots während der Anwachsphase

- bei zu hohem Konkurrenzdruck durch höhere Pflanzen Verringerung dessen mittels Mahd.

Die Darlegung des praktischen Vorgehens und der angewandten Verfahren der Vermehrung und Ausbringungs-/Wiederansiedlungstechniken von Torfmoosen sowie deren Erfolgskontrolle sollen Anreiz dazu geben, ähnlich gestaltete Projekte auf geeigneten Flächen zu initiieren.

Dank

Wir möchten dem Naturschutzsyndikat SICONA und dem Ministerium für Umwelt, Klima und nachhaltige Entwicklung für die Finanzierung der Wiederansiedlung der Torfmoose und deren wissenschaftliche Erfolgskontrolle danken. Der Gemeinde Grosbous als Flächenbesitzer sowie dem Bewirtschafter gilt der Dank für ihre Zustimmung. vollständiger Artikel im PDF-Link

Barrierefreiheits-Menü

Schriftgröße

Kontrast

Menü sichtbar

Einstellungen

Zu diesem Artikel liegen noch keine Kommentare vor.

Artikel kommentierenSchreiben Sie den ersten Kommentar.