Herzblut für Frauenschuhe

- Veröffentlicht am

Karl-Heinz Härtl brennt. Er brennt für den Artenschutz. Seine Leidenschaft gilt der heimischen Artenvielfalt, der heimischen Flora, und allen voran: dem Frauenschuh. Den zündenden Funken für das botanische Interesse brachten Härtls Wegbegleiter. Das Engagement für den Frauenschuh entfachte jedoch erst die Baggerschaufel.

Wir schreiben das Jahr 1976. Karl-Heinz Härtl hat gerade seine Ausbildung im botanischen Garten Kassel angetreten. Seine Ausbilder: Alfred Bröcker, Experte für Sauergräser und Pflanzensoziologe der alten Schule; und Walter Lingelbach, sein „Revierleiter“. Die Ausbildung beschränkt sich nicht nur auf den botanischen Garten. Bröcker bietet auch Sonntagsexkursionen an, macht aufmerksam auf Lebensgemeinschaften, auf die Schätze der Flora und Fauna. „Damals ist in mir die Leidenschaft für Stauden und insbesondere für bedrohte Arten geweckt worden“, erinnert sich Härtl.

Eine Besonderheit des botanischen Gartens damals waren Frauenschuhe. Etliche große Horste gab es im Alpinum zu bewundern. Sie stammten vom Autobahnbau der A44 im Jahr 1972 von Dortmund nach Kassel. Die Baustelle, die einzig mögliche Trasse für diese Autobahn, führte direkt durch das Naturschutzgebiet Bärenberg – einen wichtigen Bestand der Waldorchideen. Innerhalb von nur zwei Tagen fielen der Baggerschaufel 110 Horste zum Opfer. Alfred Bröcker vermochte im letzten Moment 40 Horste zu retten.

Die Cypripedien brachte der Leiter des Botanischen Gartens in sein Alpinum – und schaffte es, gut 70 % der Pflanzen zu etablieren. Eine respektable Zahl, insbesondere in Anbetracht der Tatsache, dass man zu dieser Zeit noch annahm, dass Frauenschuh nicht umzusiedeln sei. Der Erfolg war pressewirksam, nicht zuletzt auch aufgrund der beeindruckenden Blüten, die von nun an zu Pfingsten die Gäste ins Alpinum lockten.

Die Orchideen faszinierten nicht nur Gärtner und Besucher. Am Pfingstwochenende 1977 entdeckte auch ein „Spatenbotaniker“ die Frauenschuhe im botanischen Garten für sich. „Dieser Mensch hat sehr umfänglich gearbeitet“, erinnert sich Härtl. „Von den fast 30-triebigen Horsten hat er mehr als die Hälfte ausgegraben.“ Von den Pflanzen verbleiben nur die Triebe – nach dem Diebstahl als Bündel in den Boden gesteckt – und ein winziger Hoffnungsschimmer: „Beim Auflösen der Standorte fiel mit ein 15 cm langes Rhizomstück mit vitalen Wurzeln auf.“

Experimentierfreudig

Dieses kleine Rhizomstück weckt Härtls Ehrgeiz. In der Berufsschule hat er gerade etwas über „adventive Augen“ gelernt. Dieses neue Wissen will er nun anwenden und überredet Walter Lingelbach, den Versuch zu wagen. Gesagt, getan: Das Rhizomstück kommt in eine Schale mit lebendem Sumpfmoos. Zugleich besorgen die Gärtner Naphtyl-Essigsäure und 3-Indolyl-Buttersäure, besser bekannt als „Wurzelfix“, pinselten Wurzeln und Rhizom damit ein und sorgten für Beschattung an einem kühlen Standort.

Lange passierte: nichts. Über Monate schien der Versuch gescheitert. Doch dann, im Oktober, sprießen vier neue Sprosse aus der Pflanzschale. „Klein zwar, und nur zweiblättrig“, meint Härtl, „aber sie sind wieder da.“ Bröcker, Lingelbach und Härtl entscheiden sich, die neuen Sprosse frostfrei zu überwintern. Im April treibt die Pflanze schließlich wieder kräftig aus. Die Gärtner wagen direkt das nächste Experiment, teilen das Rhizom in fünf Teilstücke und pflanzen sie um eine Mutterpflanze herum. Innerhalb von vier Jahren sind die revitalisierten Pflanzen blühstark.

„Es war für Alfred Bröcker die Krönung seiner Arbeit“, resümiert Karl-Heinz Härtl. „Für mich war es einfach traumhaft, den Zweiflern den Wind aus den Segeln zu nehmen.“ Heute ist die Methode, die das Trio entwickelt hat, als „Bröcker-Lingelbach-Härtl-Methode“ bekannt. Für Härtl bedeutet sie aber noch viel mehr: „Wir haben damit ein Verfahren entwickelt, mit dem wir auch anderen Naturschützern Mut machen können!“

Denn das Verfahren bedeutet, dass alte, nicht mehr blühende Frauenschuh-Orchideen vom Naturstandort gewonnen, in der Gärtnerei in Zwischenkultur genommen und vermehrt und schließlich am ursprünglichen Standort wieder ausgebracht werden können. Die Zwischenkultur hat dabei nicht nur den Vorteil, dass das Bewässerungsregime gut gesteuert werden kann. Durch die Kultur im Gewächshaus wird es auch möglich, innerhalb eines Jahres drei Vegetationsperioden zu simulieren und so die Vermehrung erheblich anzukurbeln. „Wir erzeugen damit keine neuen Pflanzen“, betont Härtl dabei. „Die Pflanzen bleiben gleich alt.“ Das erklärte Ziel der Zwischenvermehrung ist stattdessen die Schaffung einer Metapopulation, die innerhalb von drei Jahren Blüten zur Bestäubung anbietet – und so den genetischen Austausch der Individuen am Naturstandort wieder sicherstellt.

Schritt in die Selbstständigkeit

Eine solche Kultur ist aber nur mit den entsprechenden Mitteln möglich, denn es braucht Platz und Ausstattung, die entsprechenden Kulturbedingungen sicherzustellen. Karl-Heinz Härtl zögerte, ließ sich dann jedoch von zweien seiner Wegbegleiter, Wolfgang Kawollek und Karl Partsch, ermutigen, den Schritt in die Selbstständigkeit zu wagen. 1985, direkt nach der Meisterschule, „betriebswirtschaftlich blind und ohne Beratung“, wie Härtl rückblickend gesteht, gründet der junge Gärtnermeister in Kassel die gleichnamige Staudengärtnerei. Bald darauf folgt der Umzug ins dörfliche Niedenstein, denn dort ist die Flächenpacht niedriger. Allerdings: Es fehlen die Aufträge. Härtl etabliert schließlich die Gartenpflege als dienstleistenden Zweig des Unternehmens, um es am Leben zu erhalten und sich gleichzeitig seinem Herzensprojekt zu widmen: der Wiederansiedlung des Frauenschuhs.

Der richtige Standort

Das Problem der Frauenschuhorchideen am Naturstandort sind veränderte Standortbedingungen, die zu einer Abnahme der Bestände geführt haben. Das betrifft nicht nur den Klimawandel mit verlängerten Trocken- und Hitzeperioden, sondern auch eine starke Verschattung in den Hochwäldern. Der Frauenschuh jedoch benötigt lichte Wälder und profitiert vor allem von Mittel- und Niederwaldstrukturen. „Deshalb kann man sagen, dass es dem Frauenschuh immer dann gut geht, wenn es dem Menschen schlecht geht“, erläutert Karl-Heinz Härtl. „In Zeiten der Holznot wurden die Wälder licht, dann konnte sich der Frauenschuh wieder ausbreiten.“

Heute jedoch sind die Wälder dicht, der Waldboden dunkel, oft mit einer dichten Laubschicht bedeckt. Der Frauenschuh zieht sich dann zurück. Gleichzeitig haben bestäubende Insekten – vor allem Wildbienen der GattungAndrena – nur geringe Flugdistanzen und können die Distanzen zwischen den einzelnen Horsten nicht mehr überwinden. Außerdem brauchen sie dringend Nahrung im Wald – der Frauenschuh bietet als Nektartäuscher nämlich keine Nahrung, sondern lockt die Sandbienen in seine Kesselfalle und lädt ihnen beim Entkommen ein für die Bienen unerreichbaren Pollenpaket auf. Die Bestäuber sind also auf weitere Nahrungsquellen im direkten Umfeld angewiesen.

In einem Projekt im Jahr 2006 hat Härtl zumindest im letzten Punkt Abhilfe schaffen können. In seiner Gärtnerei vermehrte er autochthone Primeln (Primula veris ,elatior undofficinalis ) und pflanzte sie als Schneisen in den Wald hinein. Das Monitoring zeigte: Im Vergleich zu Frauenschuhstandorten mit gleichen Bedingungen konnte damit der Samenansatz an den Orchideen um 40% gesteigert werden.

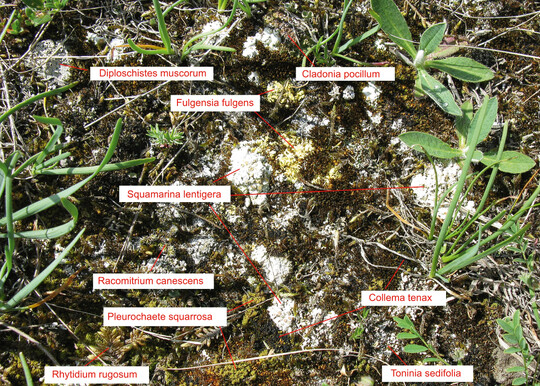

Eine weitere Herausforderung ist der Stickstoffeintrag aus der Luft. Er schadet weniger der Orchidee, auch wenn diese auf magere Standorte angepasst ist. Vielmehr wirkt der Stickstoff toxisch auf den Pilz, auf den die Orchidee zeit ihres Lebens angewiesen ist:Rhizoctonia filiformis . Ohne diesen Pilz können die staubfeinen Samen der Orchidee nicht keimen, und auch die Pflanze selbst lebt ihr ganzes Leben lang in direkter Verbindung mit dem Pilz, dessen engste Verwandte in Gartenbau und Landwirtschaft als Schaderreger gefürchtet sind.

Vom Opfer zum Ausbeuter

Im Gegensatz zu Saatgut anderer Pflanzenfamilien produzieren Orchideen Samen meist komplett ohne den Stärkevorrat, den die Embryonen bei der Keimung benötigen. Der Vorteil dabei: Das Saatgut kann durch den Wind kilometerweit getragen werden. Schließlich sind die Samen auf den Regen angewiesen, der sie in den Boden einschwemmt. Dort, in etwa 4 cm Tiefe, treffen die Embryonen an geeigneten Standorten auf ihren Ammenpilz. Jetzt ist die Stunde des Pilzes gekommen: Seine Hyphen durchdringen die harte Samenschale, er treibt Haustorien und beginnt, Wasser zum Embryo zu pumpen. „Das macht der Pilz aus reinem Eigennutz: Er will die Samen verdauen“, erklärt Härtl. Der Embryo jedoch weiß sich zu wehren: Nun, mit Wasser versorgt, produziert er Orchidol, ein pflanzeneigenes Hormon, das den Pilz an der Verdauung hindert. „Ab diesem Moment wird er von der Orchidee ausgebeutet!“ Mindestens vier Jahre dauert es nun, bis der Frauenschuh auch Blätter ausbildet. Durchschnittlich blüht er mit 15 Jahren zum ersten Mal.

Diese Abhängigkeit vom AmmenpilzRhizoctonia erschwert die Wiederansiedlung von Frauenschuh am Naturstandort erheblich. Doch Härtl hat es mit seinem Team geschafft, auch den Pilz zu kultivieren. Bei der Wiederansiedlung in sogenannten „Saatfenstern“ arbeiten die Teams deshalb verpilztes Substrat oberflächlich in den Boden ein. So können auch bestehende Horste des Frauenschuhs am Standort gefördert werden. Außerdem pflanzen sie Hepatica nobilis aus, die ebenfalls mit dem Pilz in Symbiose sind. Dann heißt es: gießen! Das ist oft gar nicht so einfach, erzählt Härtls Sohn Florian, der inzwischen Betriebsleiter der Gärtnerei ist und das Lebenswerk seines Vaters fortführt. An unwegsamen Standorten geht das nur mit der schweren Rückenspritze, an besser erreichbaren Pflanzfenstern wird mit 1000-l-Fass auf einem VW Amarok gewässert. „Inzwischen haben wir auch eine Zwei-Wege-Pumpe angeschafft, mit der wir unterwegs nachtanken können“, erzählt der Junior. Trotzdem können die beiden Gärtner mit ihrem Team nur im Umkreis von 70 km um den Betrieb die Versorgung der Pflanzungen sicherstellen.

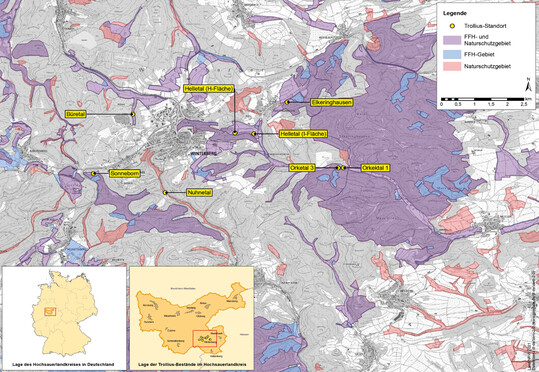

An weiter entfernten Standorten müssen die Projektpartner selbst für die ausreichende Bewässerung sorgen. Die Projektpartner sind Forstbehörden, Biostationen oder Biosphärenreservate. Teilweise erfolgt die Finanzierung projektbezogen, beispielsweise im LIFE+-Projekt „Vielfalt auf Kalk“ der Landschaftsstation des Kreises Höxter in Borgentreich, in dem Härtl eng mit der Hochschule Höxter und dem Team um Burkhard Beinlich von der Biostation zusammengearbeitet hat. Andere Maßnahmen werden aus Biodiversitätsmitteln finanziert. Für Härtls Gärtnerei ist der Artenschutz inzwischen zum wesentlichen Standbein geworden: Gut 70 % des Umsatzes generiert das Unternehmen über die Dienstleistungen für den Naturschutz.

Erfindergeist gefragt

Härtls Arbeit endet aber nicht mit der erfolgreichen Wiederansiedlung der Orchideen. Denn auch am Standort lauern Probleme. Sie kommen mit der Losung von Tieren, vor allem durch Schwarzwild: Fettwürmer. Und die kommen selten allein, sondern treten in Begleitung von Wurzelälchen auf, die die Wurzeln des Frauenschuhs massiv schädigen und so innerhalb von nur zwei Vegetationsperioden die Pflanzen zum Absterben bringen. Es musste eine Lösung her, und die kam aus einer unerwarteten Ecke: Ein Nelkenzüchter aus Härtls Netzwerk berichtete von Vergällerfolgen mit Bioplantol in Kombination mit konzentrierten Aminosäuren. Siehe da: Der Tipp war Gold wert. Die Schädlinge im Boden werden nicht nur vertrieben; die Mittelkombination wirkt auch kurativ auf die geschädigten Pflanzen.

Es ist der Findigkeit Härtls und seiner Wegbegleiter zu verdanken, dass die Wiederansiedlung im Dreiländereck NRW-Hessen-Niedersachsen Erfolge verzeichnet. Karl-Heinz Härtl und sein Sohn sehen ihren Auftrag aber auch darin, die Menschen über die Belange des Artenschutzes aufzuklären: In ihrer Gärtnerei können Kunden gartentaugliche Orchideen und Begleitstauden erwerben. Außerdem finden sich hier Bonsai- und Saikai-Unikate – ein Hobby des Juniors, das inzwischen einen weiteren Zweig der Familiengärtnerei bildet. Fachwissen gibt es gratis dazu. Gleiches gilt für Gartenmärkte im Umland und Seminare in der Gärtnerei: Hier kommen die Härtls in Kontakt mit den Menschen. „Das Begeistern des Einzelnen ist eine ganz wichtige Sache“, meint der Senior. „Ich muss ein Anstifter sein. Ich muss das Feuer entzünden.“

---

Betriebsdaten

- Gründung: 1986

- Gesellschaftsform: GmbH & Co. KG

- Mitarbeiter: 7

- Aufgabenfelder: FFH-Verträglichkeitsprüfung, Umweltbaubegleitung, FFH-Grunddatenerfassung, Landschaftsplanung, Bauleitung, Kartierung, Standortarbeiten

- Auftraggeber: 70 % öffentliche Hand, 10 % Naturschutzorganisationen und -verbände, 20 % privat

Kontakt

Am Frießelsbach 3

34305 Niedenstein

Tel. 05624-926045

ihr.gartenbau@t-online.de

Web: ihrgartenbau-haertl.com

Barrierefreiheits-Menü

Schriftgröße

Kontrast

Menü sichtbar

Einstellungen

Zu diesem Artikel liegen noch keine Kommentare vor.

Artikel kommentierenSchreiben Sie den ersten Kommentar.