Von Wölfen, Kranichen und Braunkohlebaggern

- Veröffentlicht am

Sie wirkt ursprünglich, unerwartet wild im Süden Brandenburgs. Weite, offene Sandflächen, über die der Wind hinwegweht. Einzelne Birken und Kiefern kämpfen sich in die Sandwüste vor. An einer Abbruchkante skurrile Dünen-Skulpturen, geformt von Regen und Wind. Am Ufer rote Schlieren: Der Eisengehalt des Wassers ist extrem hoch, der pH-Wert zugleich äußerst gering. Die Uferschwalben, die hier ihre Brutröhren in die Steilwände bauen, stört das nicht. Ebenso wenig die Wölfe, die hier in der Dämmerung ihr Geheul anstimmen.

Dabei entstand diese einzigartige Bergbaufolgelandschaft aus jahrzehntelangem Raubbau an der Natur. Noch vor dreißig Jahren sah das Gebiet völlig anders aus: Hier in einer ehemals abwechslungsreichen, kleinstrukturierten Landschaft, wurde Braunkohle gefördert. Sieben Orte mussten dem Tagebau weichen, 6.000 ha Fläche wurden weggebaggert. Die Bergleute baggerten sogar ihre eigenen Häuser weg. Vom Ort Wanninchen überlebte ein einziges Gebäude, nur wenige Meter vom ehemaligen Tagebau entfernt: ein alter, heruntergekommener Hof ohne Wasser und Strom, dafür mit einsturzgefährdeten Decken. Heute ist das Haus – nach umfänglicher Renovierung und Umbau – das Zuhause des Heinz Sielmann Natur-Erlebniszentrums Wanninchen.

Mit der politischen Wende endete die Ära des Kohleabbaus in der Region. 1991 wurde die Förderbrücke in Schlabendorf gesprengt – nach über 30 Jahren Abbau. Fünf Jahre später wird auch der letzte aktive Tagebau Seese-Ost aufgegeben, ohne alle Kohlevorräte, die dort lagern, abzubauen. Für die Bergleute eine schwierige Situation: Zwar endete die Phase des ständigen Schmutzes, bei der die Wäsche auf der Leine verdreckte und kein Fenster zum Lüften offenstehen konnte, aber sie verloren auch ihre Arbeit. Anders die Situation der Landschaft. „Für den Naturschutz war das eigentlich ein Segen“, meint Ralf Donat rückblickend.

Mit Aufgabe der Fördertätigkeit begann die Sanierung. Flächen mussten gesichert und rekultiviert werden – Zuständigkeitsbereich der Lausitzer und Mitteldeutschen Bergbau-Verwaltungsgesellschaft (LMBV). Teilbereiche wurden verfüllt, andere aufgeforstet. Einige Tagebaulöcher durften sich, anstatt wieder mit Aushubmaterial verfüllt zu werden, mit Grundwasser füllen. Seen entstanden, der größte von ihnen ist der Schlabendorfer See mit über 600 ha. Sein Wasser ist so sauer, dass es in regelmäßigen Abständen vom Schiff aus gekalkt wird. Sonst würden die Bäche, in die das Wasser abfließt, geschädigt. Außerdem ist das Wasser der Seen stark eisenhaltig, ebenfalls eine Folge des Bergbaus. Bis in den Spreewald sind diese Auswirkungen deutlich sichtbar.

Fachkompetenz

Der Naturschutz begleitete den Bergbau schon seit dessen Anfängen. Schon in den 60ern bildete sich der Biologische Arbeitskreis Luckau. Er entwickelte Konzepte, wies Schutzgebiete aus, und machte vor allen Dingen auf die negativen Auswirkungen der Tagebaue aufmerksam. „Das zog sich bis weit in die Umgebung hinein“, erklärt Donat. „Auch 10 km von der Abbaustelle entfernt trockneten Teiche aus und starben Bäume einfach ab.“

Donat selbst kam eher zufällig zum Thema – sein Fachgebiet im Ehrenamt waren eher die Vögel, Amphibien und Reptilien, die in seiner Kindheit sein Interesse weckten. Schon früh hielt er Vorträge, wollte später Förster werden. Die damalige Regierung machte ihm einen Strich durch die Rechnung: Kein Studium für ihn, er war zu oft gesellschaftlich aufgefallen. Das hinderte ihn aber nicht, weiter seinem Interessensgebiet zu folgen. Schließlich wurde er 1988 Landeskulturbeauftragter in einem Volkseigenen Gut, übernahm 1991 den Aufbau des heutigen Natur-Erlebniszentrums Wanninchen und wurde Mitarbeiter des Landesumweltamts Brandenburg. Die damalige Naturschutzstation kümmerte sich um die Themen Bergbaufolgelandschaften und Naturschutz in der Agrarlandschaft. Die Naturschutzstation wurde 1997 Sitz der Verwaltung des Naturparks Niederlausitzer Landrücken, in der Donat für Naturschutz zuständig war. 2005 wechselte er schließlich zur Sielmann Stiftung, wo er heute Projektleiter für Wanninchen ist.

Die ehemalige Bergbaufläche liegt mitten im Naturpark Niederlausitzer Landrücken, der 1997 ausgewiesen wurde. Zwei Jahre nach der Naturparkgründung wurde auch der Tierfilmer Heinz Sielmann darauf aufmerksam – durch ein Gespräch mit dem damaligen Präsidenten des Landesumweltamts, Prof. Freude. Heinz Sielmann besuchte gemeinsam mit seiner Frau Inge den Naturpark, und brachte den Stein ins Rollen. Innerhalb weniger Monate wurde ein Konzept entwickelt, und im Juni 2000 kaufte die Stiftung schließlich 772 ha, um sie unter Schutz zu stellen.

Betreten verboten!

Inzwischen gehören über 3.000 ha Bergbauland und 260 ha Moorflächen zur Naturlandschaft Wanninchen. Nicht alle Flächen dürfen betreten werden: Viele Böden sind nicht sicher. Sie wurden mit Aushubmaterial aufgefüllt, jedoch nicht verdichtet und können deshalb jederzeit absacken. Allerdings halten viele das Betretungsverbot bloß für eine gutmütige Empfehlung: Quad-Spuren sprechen ihre eigene Sprache. „Das Problem hier ist, dass die Gefahren nicht offensichtlich sind“, erklärt Ralf Donat.

Um die Flächen zu sichern, müssen sie gemäß dem Bergbaurecht aufwendig saniert werden. Dabei kommt die Rütteldruckverdichtung zum Einsatz. Und sie macht deutlich, wie unberechenbar die Böden sind: Als Ralf Donat mich durch Wanninchen und die angrenzenden Gebiete führt, kommen wir an einem Baufeld vorbei, das gerade saniert wird. Durch die Vibration soll das Bodengefüge verdichtet werden. Das hat hier auch sehr gut funktioniert – allerdings etwa 30 m außerhalb der abgesperrten Fläche. Hier ist der Boden nun von breiten Spalten durchzogen, und an einer frischen Abbruchkante blickt man fast 8 m in die Tiefe.

Konfliktreiche Rechtslage

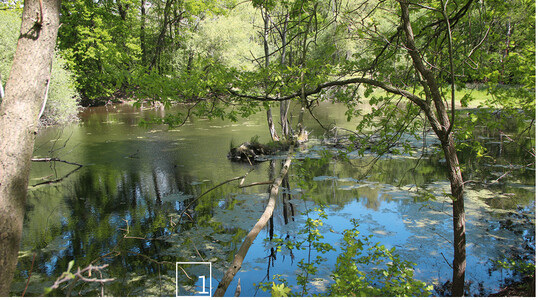

Im Schutzgebiet selbst ist die Situation eine andere: Die Flächen sind seit 2010 gesperrt, die Sanierung bis nach 2030 ausgesetzt. Die Natur folgt einer ganz eigenen Dynamik. Erosion, Sackungen und Verwerfungen sind hier vorerst geduldet. Sie schaffen neue Lebensräume und ein einzigartiges Landschaftsmosaik. Durch Grundwasserwiederanstieg werden Bäume unter Wasser gesetzt und Steilwände entstehen. Diese bieten neue Nistmöglichkeiten für Wasservögel – zur Freude der Naturschützer. Nach Bergbaurecht müssten die Baumstümpfe jedoch bis 2 m unter der Wasseroberfläche entfernt und die Steilwände abgeflacht werden.

An anderer Stelle im Gebiet weist Donat mich auf eine vorgelagerte Insel im See hin: Durch das Fernglas erkenne ich einen Steinschmätzer, der auf einer Düne sitzt, und in den Abbrüchen sind zahlreiche Bruthöhlen von Uferschwalben zu entdecken. Doch das Bergbaurecht sieht vor, diese Inseln abzutragen, denn käme es hier zu einer Sackung, könnte dies eine Flutwelle am gegenüberliegenden Ufer erzeugen.

Immer wieder stoßen Bergbaurecht und Naturschutzrecht aufeinander: Ein „Einfach-so-lassen“ sieht der Bergbau nicht vor. Ralf Donat steht deshalb in einem intensiven Diskussionsprozess mit den Behörden. Er kämpft dafür, die Flächen der Sukzession zu überlassen. Mit einem Teilerfolg: In der Tornower Niederung soll eine Fläche von fast 300 ha nur am Rande gesichert werden, innerhalb des künftigen Naturentwicklungsgebietes bleibt die Dynamik erhalten.

Sukzession und Vielfalt

„Hier spielt die Zeit für uns“, freut sich der Projektleiter. „Genau hier entsteht gerade Wildnis!“ Dass die Artenzusammensetzung in Teilflächen dabei oft wechselt, wenn sich Birke und Kiefer ausbreiten, sei nicht schlimm. Langfristig entwickle sich hier eine enorme Artenvielfalt, meint Donat, spätestens, wenn die ersten Bestände durch eine Bodensackung umstürzen und Totholzhabitate entstehen. In ersten Teilflächen innerhalb wie außerhalb des Gebiets passiert das bereits. „Wir haben in der Bergbaufolgelandschaft eine Chance, großflächig Wildnis zuzulassen und zu erleben, wie sich eine Landschaft ohne Einfluss des Menschen entwickelt“, erklärt Donat.

„Das Einzigartige dabei ist diese Strukturvielfalt aus Flächen, auf denen seit 20 Jahren einfach nichts wächst“, erklärt Ralf Donat weiter, „bis hin zu verschiedensten Sukzessionsstadien. Es ist eine beeindruckende Artenvielfalt, die sich ergibt, wenn die Strukturen wachsen und vergehen dürfen.“

Außerdem profitieren viele Tierarten von den von Besuchern ungestörten oder wenig gestörten Bereichen: Tausende Kraniche rasten hier im Herbst, mehrere Paare brüten hier sogar. Uferschwalben, Wiedehopf, Grauammern und Schellenten sind keine Seltenheit hier, sie zeigen sich mir bei meinem kurzen Besuch ebenso wie Steinschmätzer und Eisvogel. Ralf Donat hat hier auch schon Blau- und Schwarzkehlchen beobachtet.

Neben der Vogelwelt profitieren auch andere Artengruppen: Wild kann sich hier, wo es nicht geschossen wird, prächtig entwickeln. Gejagt wird es trotzdem – zwei Wolfsfamilien sind im Gebiet ansässig. Ihre Anwesenheit ist selbst am Tage nicht zu übersehen: Immer wieder stoßen wir auf Losung und die Pfotenabdrücke sind im Sand am feuchten Ufer deutlich zu erkennen.

Umweltbildung

All das erfahren nur die wenigen Menschen, die die gesperrten Bereiche betreten dürfen. „Die Herausforderung dabei ist jedoch, all das erlebbar zu machen. Wildnis zu erleben darf nicht ein Privileg der Naturschützer sein“, meint Ralf Donat. „Begeisterung kann nur durch Erleben entstehen.“ Die Heinz Sielmann Stiftung hat deshalb ein umfassendes Konzept für die Besucherinformation aufgestellt: Eine Dauerausstellung „Landschaft im Wandel“ im Erlebniszentrum und auf dem Außengelände informieren über die Geschichte der Landschaft und ihre Besonderheiten. Die Wildnisschule bietet für Schulen und Kindergärten Workshops und Erlebnistage an. Exkursionen, Safaris mit dem Kleinbus, gemeinsame Kranichbeobachtungen, Vorträge und Sielmann-Filmabende vervollständigen das Programm.

Interessierte können außerdem auf eigene Faust mit einem „Entdeckerrucksack“ das Außengelände Wanninchens erkunden oder an Gruppenführungen durch die Bergbaufolgelandschaft teilnehmen – beispielsweise der 6-Seen Tour im Kleinbus oder Vogelbeobachtungen im Herbst. Ralf Donat hat aber auch weitere Ideen, wie die Landschaft besser erlebbar gemacht werden könnte. Ein Ansatz ist es, Stege durch nicht sanierte Bereiche zu bauen, Moorstegen ähnlich. Durch eine entsprechende Gründung auf Pfählen könnten die Wege sicher begangen werden. Andere Flächen könnten dafür komplett sich selbst überlassen werden.

Es ist eines der Gedankenspiele, an denen Ralf Donat derzeit arbeitet. Ein anderes ist die Beweidung größerer Teilflächen, beispielsweise mit Pferden. „Es gibt viele Potenziale in verschiedenste Richtungen“, sinniert Donat. „Es ist an uns, sie zu nutzen.“

Die Bergbaufolgelandschaft bietet einmalige Chancen, der Natur auf großer Fläche freie Entwicklungsmöglichkeiten zu gewähren. Dabei können sich faszinierende Landschaftsmosaike entwickeln, die vielen Tier- und Pflanzenarten Lebensräume bieten, die in der genutzten Kulturlandschaft keine Chance mehr haben. Gleichzeitig vollzieht sich hier ein beeindruckender Landschaftswandel. Diesen erlebbar für Bewohner und Gäste der Region zu machen, künftige bergrechtlich erforderliche Sanierungen naturschutzfachlich zu begleiten und somit langfristig ein „Erholungsgebiet für Natur und Mensch“ zu entwickeln, gehört zu den wichtigsten künftigen Aufgaben in Wanninchen.

Projektdaten

- Projektträger: Heinz Sielmann Stiftung

- Projektleitung: Ralf Donat

- Fläche: derzeit 3.350 ha

- Biotoptypen: Bergbauseen, großflächige Schilfröhrichte, Sandtrockenrasen, Sukzessionswälder

- Finanzierung: weitgehend über Spenden

Info: Heinz Sielmann Stiftung

Gemeinsam mit seiner Frau Inge gründete der Naturfilmer Heinz Sielmann 1994 eine eigene Stiftung. Sie wollten damit ihre Ideale und ihr Kapital sinnvoll einsetzen, nachdem ihr einziges Kind Stephan 1978 ums Leben kam und keine Erben existierten. Ziel der Stiftung ist es, letzte Refugien von Tier- und Pflanzenarten zu erhalten, die Öffentlichkeit für die Natur und ihren Schutz zu sensibilisieren und vor allem Kinder und Jugendliche an einen positiven Umgang mit der Natur heranführen.

Sielmanns Naturlandschaft Wanninchen

Wanninchen 1 15926 Luckau, OT Görlsdorf

+49 35 44/55 63 67

Mobil 0151-11 34 90 12

ralf.donat@sielmann-stiftung.de

www.sielmann-stiftung.de

Ralf Donatist Projektleiter der Sielmanns Naturlandschaft Wanninchen in der Heinz Sielmann Stiftung.

Barrierefreiheits-Menü

Schriftgröße

Kontrast

Menü sichtbar

Einstellungen

Zu diesem Artikel liegen noch keine Kommentare vor.

Artikel kommentierenSchreiben Sie den ersten Kommentar.