Schweizerische Präzision für den Naturschutz

Das Projekt „Wirkungskontrolle Biotopschutz Schweiz“ hat zum Ziel, die Effektivität von Pflege und Bewirtschaftung von Schutzgebieten in der Schweiz zu überprüfen. Ariel Bergamini hat uns das Projekt vorgestellt.

- Veröffentlicht am

Was verbinden Sie mit der Schweiz? Für mich sind es die grünen, weiten Hänge der Alpen, die kräuterreichen, bunten Weideflächen, vereinzelt eingestreute, wettergegerbte Hütten und schneebedeckte Gipfel, die im Hintergrund ein malerisches Panorama zaubern. Über alldem schwebt der Klang von Kuhglocken. Doch die Schweiz hat viel mehr zu bieten als die blütenreichen Matten der Alpen. Insgesamt sind zirka 7.000 Flächen als Biotope nationaler Bedeutung ausgewiesen: Karge und doch artenreiche Moore, kleinräumige und strukturreiche Laichgewässer für Amphibien und die weiten, blütenreichen Wiesen und Weideflächen der Alpen und des Jura. Sie zu bewahren ist keine leichte Aufgabe und das Bundesamt für Umweltschutz (BAFU) investiert jährlich hohe Summen in Pflegemaßnahmen.

Doch sind diese Gelder tatsächlich gut angelegt? Das soll die Eidgenössische Forschungsanstalt für Wald, Schnee und Landschaft (WSL) im Projekt „Wirkungskontrolle Biotopschutz Schweiz“ herausfinden. Es resultierte aus dem Projekt „Erfolgskontrolle Moorschutz“, das die Entwicklung der schweizerischen Moore untersuchte. „Ende 2000 wussten wir zwar, was in den Mooren abläuft“, erzählt Ariel Bergamini. „Aber wir wussten nicht, was in weiteren nationalen Biotopen passiert. In Trockenwiesen und -weiden, Amphibienlaichgebieten und Auen. Wie entwickeln sich diese?“ Schnell wurde klar, dass die Prüfkontrolle ausgeweitet werden musste, auch um die Naturschutzpolitik besser informieren zu können. Das Projekt war geboren.

Ariel Bergamini ist der Projektleiter der „Wirkungskontrolle Biotopschutz Schweiz“. Der Schweizer hat Biologie studiert, sich schon früh auf die Botanik spezialisiert. Seine Doktorarbeit schrieb er über die Effekte der Höhenlage und der Bewirtschaftung von Flachmooren auf Moose. Die wissenschaftliche Untersuchung der Effektivität von Bewirtschaftung und Pflege auf seltene Lebensräume ist Bergamini also nicht fremd und so übernahm er 2011 die Projektleitung. „Ich hatte zuvor schon 1999 bis 2002 im Vorgängerprojekt mitgearbeitet, kannte also die Inhalte und die Leute sehr gut“, erklärt Bergamini. „Der Leiter des Vorgängerprojekts, Meinhard Küchler, wurde zu diesem Zeitpunkt gerade 60 Jahre alt und wollte nichts so großes Neues mehr anfangen.“

Das Projekt hat zum Ziel, Aussagen über den Zustand der etwa 7.000 Gebiete von nationaler Bedeutung abzuleiten. Unter dieser Bezeichnung werden in der Schweiz verschiedenste Habitate mit hohem naturschutzfachlichem Wert zusammengefasst, die im 20. Jahrhundert durch Meliorationen und Trockenlegungen stark zurückgegangen sind. „Um relevante Veränderungen auch tatsächlich feststellen zu können, war es für uns von Beginn an klar, dass wir möglichst umfassende Daten zum Vorkommen von Arten im Feld erheben müssen, um daraus aussagekräftige Indikatoren ableiten zu können“, führt Bergamini aus. Um zu solchen Daten zu gelangen, entschied man sich, in den Trockenwiesen und -weiden, den Auen und den Mooren klassische Vegetationsaufnahmen durchzuführen und in den Amphibienlaichgebieten die Amphibien zu erheben.

Komplexe Stichproben

Schnell wurde jedoch deutlich, dass diese Daten nicht für eine solch große Zahl von Objekten im Detail erfasst werden konnten. Die Wissenschaftler der WSL entwickelten daher gemeinsam mit einem Statistiker ein komplexes Verfahren, um eine Stichprobe zu ziehen, in der alle Regionen der Schweiz vertreten sein mussten. „Das war nötig, damit wir auch Aussagen für die Nordschweiz, für die Alpen, für den Jura, für die Südschweiz machen können. All diese Naturräume müssen mit genügend Flächen in der Stichprobe vertreten sein“, so der Biologe. Zudem mussten sämtliche Höhenlagen und Vegetationstypen innerhalb der Regionen beziehungsweise, bezogen auf die Laichgebiete, die verschiedenen Amphibienarten vertreten sein. „Schlussendlich haben wir eine Stichprobe erhalten, die finanzierbar ist und zu aussagekräftigen Resultaten führt.“

Trotzdem wollte Bergaminis Team nicht den Blick auf die Gesamtheit der Gebiete verlieren. Die beiden Säulen der Vegetations- und Amphibienkartierung wurden deshalb um eine dritte ergänzt: die Fernerkundung. Bergamini erklärt diesen Entschluss: „Da haben wir, momentan zumindest, noch relativ grobe Indikatoren. Aber der Vorteil ist, es ist relativ günstig. Das heißt, mit der Fernerkundung können wir alle 7.000 Objekte anschauen.“ Besonders aussagekräftig ist dabei der Verbuschungsindikator, also die Zu- oder Abnahme der Gehölzfläche. Im Speziellen gilt dies für Trockenwiesen und Flachmoore, also Flächen, die traditionell durch Bewirtschaftung – Mahd oder Beweidung – offen gehalten wurden. Fällt diese Nutzung aus, erobern Gehölze das Offenland schnell zurück.

Für die Fernerkundung nutzt die Forschungseinrichtung die Luftbilder, die von swisstopo geflogen werden, dem Bundesamt für Landestopografie, das unter anderem auch die Landeskarten produziert. „swisstopo überfliegt die Schweiz im Dreijahresrhythmus, abwechselnd im Winter und im Sommer. So haben wir alle sechs Jahre ein Sommerbild unserer Flächen“, erklärt Ariel Bergamini. An diesem Rhythmus sind auch alle anderen Datenerhebungen synchronisiert. Über die hochaufgelösten Bilder der Überfliegung legen die Luftbildinterpretinnen der WSL dann ein 50 × 50 Meter-Raster, in dessen Rasterquadraten dann die Gehölzdeckung, der Offenbodenanteil und die Wasserfläche geschätzt werden, aber auch das Vorhandensein von Straßen oder Gebäuden festgehalten wird. „Das ergibt nachher auf Objektebene eine relativ gute Einschätzung des Verbuschungsgrades und der Zunahme von Infrastrukturelementen. Und das nutzen wir für ein sogenanntes Früherkennungssystem, das den Kantonen zugänglich ist“, so Bergamini weiter. „Wir können hier konkreten Handlungsbedarf aufdecken.“

Bei der Datenerhebung werden die Mitarbeiter der WSL von externen Experten unterstützt. Ganzjährig arbeiten zehn bis zwölf Mitarbeiter im Projekt, im Sommer werden sie unterstützt vvon etwa 8 zusätzlichen Botanikern, die zusammen mit den Botanikern der WSL jährlich von Mitte Mai bis Ende Juli 1.200 bis 1.300 Probeplots kartieren. Zusätzlich arbeiten 15 regionale Amphibienexperten von der Koordinationsstelle für Amphibien- und Reptilienschutz (info fauna karch) die jährlich 43 zu kartierenden Amphibienlaichgebiete ab.

Sorgfältige Auswertung

Neben der Datenerhebung gehören Analyse und Auswertung der gesammelten Daten zur wesentlichen Aufgabe der WSL. „Diese Arbeiten können nur schwer vergeben werden“, meint Bergamini. „Es gibt viele Ökobüros mit sehr guten Artenkenntnissen, aber nur wenige Büros, die wirklich gut bei komplexeren statistischen Auswertungen sind.“ Die Forschungseinrichtung nutzt für ihre Auswertungen neben der Statistikumgebung R eine frei verfügbare Auswertungssoftware namens Vegedaz, die an der WSL entwickelt wurde. Damit können Vegetationsdaten leicht ausgewertet und mit Zeigerwerten verschnitten werden.

Eine Herausforderung bei dieser Arbeit ist die Nomenklatur der Arten. Denn die ist nicht überall einheitlich: „Man nimmt die Art mit einer bestimmten Nomenklatur auf, will sie mit Zeigerwerten verschneiden, aber die Zeigerwertelisten haben eine andere Nomenklatur, die Rote Liste hat wieder eine andere Nomenklatur“, schildert Bergamini die Problematik. Im Projekt orientiert man sich an der aktuellen Auflage der Flora Helvetica, die inzwischen auch mit der Roten Liste „synchronisiert“ wurde. Die Angleichung der Benennung mit den Artsynonymen der Zeigerwerte jedoch kostet Zeit.

Gefährliche Feldarbeit

Doch auch im Feld mangelt es nicht an Herausforderungen, denen sich die Mitarbeiter stellen müssen. Zum einen liegt die Schwierigkeit im Gelände selbst, in dessen Relief. „Die Trockenwiesen können sehr steil sein, gefährlich sein. Ich muss das Gelände einschätzen können: Komme ich da durch, komme ich nicht durch? Kommt ein Gewitter, kommt kein Gewitter?“, so Bergamini. Die Arbeit in den Auen ist nicht weniger ungefährlich. Unwetter im Oberlauf können dazu führen, dass ein trockenes Flussbett unten im Tal sich innerhalb von Sekunden in eine tödliche Falle verwandelt. Die Feldmitarbeiter müssen daher immer den Wetterradar im Auge behalten.

Neben der unbelebten Umwelt ist aber auch die belebte nicht zu unterschätzen. Vor allem im Gebirge kommt es immer wieder zu Begegnungen mit Herdenschutzhunden, die die Schafherden dort vor Wölfen beschützen sollen. Die Botaniker, die dann in die Reviere der Schutzhunde eindringen, können schnell als Eindringling interpretiert und im schlimmsten Fall angegriffen werden. Es heißt also: Augen offen halten.

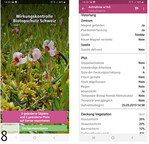

Auch einer weiteren, weniger gefährlichen Problematik hat sich die WSL gestellt: Zu Verringerung der Fehlerquellen bei der Datenerhebung kommt inzwischen eine App zum Einsatz, die speziell auf das Projekt zugeschnitten wurde. „Die ersten sechs Jahre haben wir alles noch auf Papier notiert. Und wie das so ist mit Papier, da gibt es halt viele Fehler“, erinnert sich Bergamini. Die Übertragung der Daten in die digitale Form war dann nochmals eine Fehlerquelle. Die App verringert diese Fehlerquellen. „Eine Aufnahme abzuschließen funktioniert nur, wenn man auch alle Felder ausgefüllt hat. Wenn man das auf Papier macht, kann man gut vergessen, manche Felder auszufüllen, und läuft halt davon. Oder wenn man Bodendeckungen aufnimmt, da kann man gut auf Papier eintragen, dass Sand und Kies plötzlich 200 Prozent Deckung ergeben.“ Zudem überträgt die App halbautomatisch die aufgenommenen Daten als Back-up ins Büro. Die CSV-Files können dann leicht in die Datenbank eingelesen und für die Auswertung genutzt werden.

Ariel Bergamini ist in all diesen Prozesse involviert. Zwar ist er als Projektleiter im Wesentlichen mit der Organisation und dem Projektmanagement betraut, er lässt es sich aber nicht nehmen, zumindest zwei Wochen jährlich auch im Feld zu kartieren. „So sehe ich immer konkret, was für Probleme es gibt“, erklärt der Biologe. „Und ich möchte auch immer noch selbst raus; das ist ja immer die Motivation, wenn man Biologie, wenn man Botanik studiert.“ So behält er den Überblick und kann sich im Rest seiner Zeit auf die Auswertungen, die Berichterstattung und das Schreiben der wissenschaftlichen Paper konzentrieren.

An einem solchen Bericht arbeitet Bergamini mit seinem Team derzeit: Der Abschlussbericht zur ersten Datenerhebung von 2011 bis 2017 ist gerade in Arbeit. Da zu einigen Gebieten schon ältere Vegetationserhebungen vorlagen, die Amphibienvorkommen mit Artenlisten aus den 1990er-Jahren verglichen werden konnten und bei der Fernerkundung Vergleiche mit alten Luftbildern vorgenommen werden konnten, lassen sich sogar schon erste Entwicklungen feststellen. Häufig sind es eher negative Trends: In Mooren sind oft eine Austrocknung und eine Verringerung der Lichtzahl zu verzeichnen, auf Trockenstandorten nimmt die Nährstoffzahl zu, in den Amphibienlaichgebieten geht die Zahl der Amphibienarten zurück, im Alpenraum zeigen sich häufig Verbuschungstendenzen. „Interessant wird es in einigen Jahren, wenn die Zweiterhebung abgeschlossen ist und die Auswertungen dann erstmals auf dem gesamten Datensatz beruhen“, fügt Bergamini hinzu. „Aber auch dann sprechen wir nur über einen Zeitraum von sechs Jahren. Spannender wird es, wenn man zwölf Jahre hat.“ Er betont, wie wichtig es ist, ein solches Monitoring langfristig anzulegen. Erst dann wären die Daten wirklich wertvoll.

Wie geht es weiter?

Wie sich das Projekt weiterentwickelt, ist offen. Die Zweiterhebung der Daten ist bis 2023 ausgelegt. Danach obliegt es dem BAFU als Projektträger zu entscheiden, ob das Monitoring fortgeführt wird und wie die Daten letztlich genutzt und kommuniziert werden. Bergamini hofft, dass die Aussagen, die sein Team über die Erhebungen treffen kann, dann auch genutzt werden, um den Kantonen konkreten Handlungsbedarf aufzuzeigen. Denn nur wenn die Pflege optimal abgestimmt ist, werden sich auch die Generationen nach uns beim Klang der Kuhglocken an den blütenreichen Bergwiesen und den wilden Talauen begeistern können.

Projektdaten

Laufzeit: seit 2011

Fläche: komplette Schweiz

Biotoptypen: Hoch- und Flachmoore, Auen; Trockenwiesen und -weiden, Amphibienlaichgebiete

Finanzierung: größtenteils Bundesamt für Umwelt, zum Teil auch Eidgenössische Forschungsanstalt WSL

Philosophie

Unser Ziel ist es, für die Entscheidungsträger im Naturschutz objektive Grundlagen bereitzustellen. Zu diesem Zwecke sammeln wir hochwertige Daten, um den Zustand und die Veränderungen in den Biotopen von nationaler Bedeutung zu dokumentieren.

Weitere Infos

finden Sie unter demQR-Code

Projekthomepage:

Barrierefreiheits-Menü

Schriftgröße

Kontrast

Menü sichtbar

Einstellungen

Zu diesem Artikel liegen noch keine Kommentare vor.

Artikel kommentierenSchreiben Sie den ersten Kommentar.