Landschaftspflegeorganisationen und ihre Rolle im Natur- und Klimaschutz

In Deutschland arbeiten mittlerweile 200 Landschaftspflegeorganisationen, in denen Land- und Forstwirtschaft, Naturschutz und Kommunen gleichberechtigt kooperieren. Eine aktuelle Umfrage unter diesen, im Bundesnaturschutzgesetz verankerten „Landschaftspflegeverbänden“ zeigt die wachsende Bedeutung vor allem bei der Umsetzung von Natura-2000-Zielen und im Moorbodenschutz auf. In diesem Artikel werden Entwicklungen, innere Strukturen und Handlungsfelder der Landschaftspflegeverbände analysiert. Darüber hinaus werden auf Basis der Erfahrungen mit Landschaftspflegeverbänden Qualitätskriterien für Umsetzungsstrukturen definiert sowie Hemmnisse in der Umsetzungspraxis aufgezeigt. Die Drittelparität, die dauerhafte Verankerung vor Ort, qualifiziertes Personal sowie eine solide Finanzierung sind wichtige Kriterien für einen erfolgreichen Naturschutz und die Landschaftspflege. Eingereicht am 03.04.2024, angenommen am 01.05.2024

von Jürgen Metzner und Moritz Stüber erschienen am 27.05.2024 DOI: 10.1399/NuL.367961 Einleitung

In Deutschland sollen mit neuen Strategien und Rahmenförderungen die zahlreichen Herausforderungen im Natur- und Klimaschutz angepackt werden. Zu nennen sind hier beispielsweise das Aktionsprogramm Natürlicher Klimaschutz (BMUV 2023 a) oder die Nationale Strategie zur biologischen Vielfalt des Bundesumweltministeriums (BMUV 2023 b). Fachliche Ziele werden darin sehr gut benannt und teils auch konkrete Maßnahmen empfohlen. Die Frage, wie Bund und Länder die Umsetzung bewerkstelligen sollen, bleibt aber gänzlich unbeantwortet. In den Strategien fehlen der Umsetzungsprozess und die Entwicklung von Umsetzungsstrukturen, wie sie auch der wissenschaftliche Beirat der UN-Dekade für Ökosystem-Wiederherstellung (2023) für die Umsetzung des Naturwiederherstellungsgesetzes anmahnt.

An dieser Stelle sollen die Landschaftspflegeorganisationen in Deutschland als Umsetzer analysiert werden. Die Landschaftspflegeorganisationen gelten wegen ihrer paritätischen Zusammensetzung aus Land- und Forstwirtschaft, Naturschutz und Kommunen als Erfolgsmodell für die Umsetzung vor Ort. Ihre strukturelle Entwicklung seit den 1980er-Jahren wurde schon früher beschrieben (Güthler 1999, Metzner 2013, Prager 2013) und wichtige Handlungsfelder von Metzner et al. (2013) zusammengefasst. Seitdem greifen zahlreiche weitere Publikationen Umsetzungsbeispiele der Landschaftspflegeorganisationen auf (etwa DVL 2018, 2019, 2021 a, 2023). Anlass für eine Neubetrachtung der Landschaftspflegeorganisationen ist eine aktuelle Umfrage unter den Mitgliedsorganisationen des Deutschen Verbandes für Landschaftspflege (DVL), Dachverband der Landschaftspflegeorganisationen in Deutschland. Der Artikel stellt die Entwicklung und den Ist-Zustand der Landschaftspflegeorganisationen im Hinblick auf ihr Potenzial und ihren Bedarf dar.

2 Methode

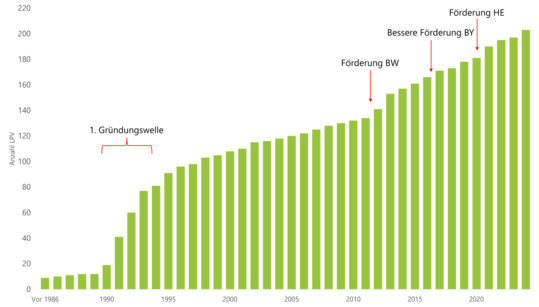

Im Jahr 2023 wurde unter 197 Mitgliedsorganisationen im DVL eine Online-Befragung durchgeführt. Die Umfrage bestand aus 55 Fragen zu Vereinsstruktur, Finanzierung und den wichtigsten Arbeitsbereichen sowie weiteren aktuellen Themen. Fragen zur Finanzierung waren primär quantitativ, zur Vereinsstruktur und zu den wichtigsten Arbeitsbereichen wurden feste Auswahlkriterien vorgegeben. Mehrfachnennungen waren erlaubt, lediglich bei den Arbeitsschwerpunkten gab es nur drei Auswahlmöglichkeiten. 138 Landschaftspflegeorganisationen beteiligten sich an der Umfrage, was einer Rücklaufquote von 70 % entspricht. Die Tätigkeitsschwerpunkte von Landschaftspflegeorganisationen vor Ort werden von unterschiedlichen Landschaften und Agrarstrukturen geprägt. Auch unterscheiden sich die Bundesländer generell sowohl in der Anzahl der dort tätigen Landschaftspflegeorganisationen als auch im Angebot der genutzten Förderprogramme. Bei der Auswertung wurde deshalb besonders darauf geachtet, nur deutschlandweit vergleichbare Daten zu verwenden. Daten zu den Gründungen von Landschaftspflegeverbänden (vergleiche Abb. 1) wurden durch bestehende Daten ergänzt.

Die Daten zur Verbandsstruktur und zu den Aufgaben geben den Sachstand im Jahr 2022 wieder. Angaben zur Finanzierung der Landschaftspflegeorganisationen betreffen vorwiegend das Jahr 2021. Auch wurden einige Daten (zum Beispiel Zahl der Verbandsmitglieder) aus Angaben älterer Umfragen sowie aus der Mitgliederdatei des DVL abgeleitet. Die Umfrage basiert vor allem auf Expertenwissen der Mitarbeitenden in den Landschaftspflegeorganisationen. Geschäfts- oder Jahresberichte wurden für diese Publikation nicht ausgewertet.

3 Struktur und Arbeitsweise der Landschaftspflegeorganisationen

3.1 Grundlagen zu Landschaftspflegeverbänden

Der Begriff Landschaftspflegeverband ist im Bundesnaturschutzgesetz (BNatschG Art. 3 Abs. 4) genannt und dient gemeinhin als Überbegriff für Verbände, die eine feste, gleichberechtigte Struktur aus Land- und Forstwirtschaft, Naturschutz und Kommunen aufweisen. So gelten die Landschaftserhaltungsverbände in Baden-Württemberg, die Lokalen Aktionen in Schleswig-Holstein oder paritätisch organisierte Biologische Stationen in Nordrhein-Westfalen als „Landschaftspflegeverbände“. Zur Begriffsvielfalt tragen zusätzliche Förderstrukturen der Länder bei, zum Beispiel Natura-2000-Stationen in Thüringen oder Ökologische Stationen in Niedersachsen. Landschaftspflegeorganisationen sind vielerorts Träger solcher Stationen, mit diesen Einrichtungen also identisch. Um den Begriff neutraler zu fassen, werden die Mitglieder dieser Landschaftspflegefamilie oft auch als Landschaftspflegeorganisationen bezeichnet. Im Folgenden werden die Organisationen gemäß BNatschG mit dem Begriff „Landschaftspflegeverband“ (LPV) zusammengefasst.

Die deutschen Landschaftspflegeverbände sind in Europa einzigartig. Zwar gibt es außerhalb Deutschlands auch Verbände und Organisationsformen, die sich dem Erhalt von artenreichen Kulturlandschaften verschreiben und an den Schnittstellen von Land- und Forstwirtschaft sowie Naturschutz und Kommunen arbeiten, nirgends gibt es jedoch vergleichbare drittelparitätische Verbände. Die europäische Landschaftspflegefamilie ist also noch vielfältiger. Diese Verbände werden seit dem Jahr 2023 im Dachverband Landcare Europe organisiert (vergleiche https://www.landcare-europe.org/).

3.2 Entwicklung der Landschaftspflegeverbände

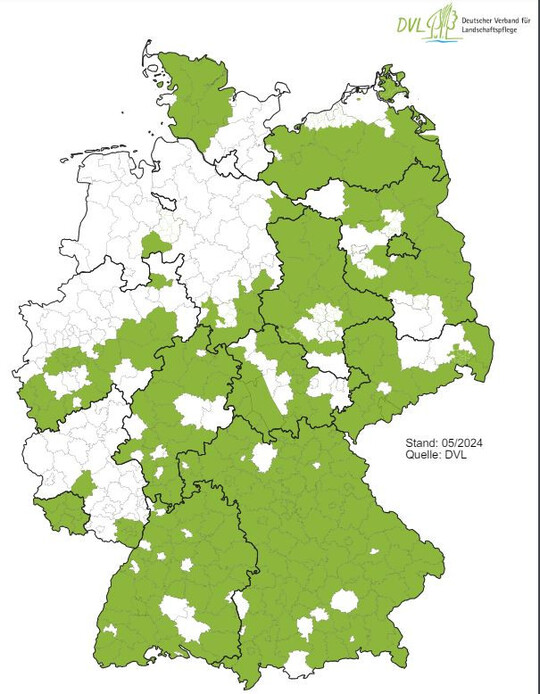

In Deutschland arbeiten zum jetzigen Zeitpunkt 200 Landschaftspflegeverbände mit dem Ziel, die Landschaftspflege kooperativ durchzuführen (Abb. 2). Sie agieren mittlerweile in über zwei Drittel der bundesweit 294 Landkreise. Alle sind selbstständige, eingetragene Vereine (e.V.) und gemeinnützig. Die Geschichte der Landschaftspflegeverbände beginnt in den Jahren 1985/86 in Bayern. Mit dem Verein zur Sicherung ökologisch wertvoller Flächen (VöF) Kelheim und dem Landschaftspflegeverband Mittelfranken gründeten sich unabhängig voneinander die ersten Verbände, die in ihren Satzungen die Drittelparität aus Land- und Forstwirtschaft, Naturschutz und Kommunen verankert hatten.

Ab den frühen 1990er-Jahren startete dann eine Gründungswelle mit weiteren Landschaftspflegeverbänden, insbesondere in den neuen Bundesländern und in Bayern (vergleiche Weltzer 2024). Seit 2012 stieg die Zahl der Verbände vor allem wegen zahlreicher Neugründungen in Baden-Württemberg spürbar an. Weitere boomende Gründungsregionen waren in den letzten zehn Jahren Bayern und Hessen (Abb. 1). Vielen Gründungswellen geht eine landesweite Förderung voraus, wie seit 2011 in Baden-Württemberg, seit 2017 in Bayern oder seit 2020 in Hessen. Auch in vielen weiteren Bundesländern fanden Einzelgründungen statt. Im März 2024 begrüßte der DVL schließlich den bundesweit zweihundertsten Landschaftspflegeverband in Deutschland, den Landschaftspflegeverband Kulmbach.

Nach wie vor sind auf der Deutschlandkarte große zusammenhängende Lücken in der Verbreitung von Landschaftspflegeverbänden (Abb. 2) zu erkennen. Im südöstlichen Schleswig-Holstein übernimmt der DVL als Träger von „Regionalbüros“ die Aufgaben noch zu gründender Lokaler Aktionen. In Niedersachsen werden im Rahmen des „Niedersächsischen Weges“ sogenannte Ökologische Stationen zur Gebietsbetreuung aufgebaut (MU Niedersachsen 2020). Diese Stationen werden zwar kooperativ ausgerichtet, sind aber in den meisten Fällen von Naturschutzverbänden getragen und keine DVL-Mitglieder. Ebenso sind die meisten Biologischen Stationen in Nordrhein-Westfalen nicht im Sinne der Landschaftspflegeverbände strukturiert und nicht auf der Karte berücksichtigt. In Rheinland-Pfalz besteht mit der Gründung von sogenannten „Naturschutzstationen“ die Möglichkeit, weitere Landschaftspflegeverbände mit paritätischen Verbandsstrukturen zu etablieren.

Es gibt unterschiedliche Motivationen, vor Ort Landschaftspflegeverbände zu gründen. Landkreise, Städte und Gemeinden suchen nach Entlastung beim Biotopmanagement und bei der Abwicklung von Förderanträgen. Landschaftspflegeverbände haben nach eigenen Angaben oft kommunale Biotopflächen in Obhut. Nachdem es sich vielfach um landwirtschaftlich genutzte Flächen handelt, will auch die Landwirtschaft gut integriert sein. Der Naturschutz unterstützt Landschaftspflegeverbände, weil dank zusätzlicher professioneller Strukturen im Naturschutz mehr Maßnahmen umgesetzt werden. Von zentraler Bedeutung für eine Gründung ist jedoch ein tragfähiges, auf Langfristigkeit ausgerichtetes Finanzierungskonzept. Eine abgesicherte finanzielle Unterstützung durch das Bundesland ist deshalb ein wichtiger Schlüssel für eine Gründung. Aber auch das geschieht nicht ohne Gegenleistung. Oftmals sind die Umsetzung von Natura-2000-Zielen oder andere staatliche Pflichtaufgaben wichtiger Arbeitsinhalt der Landschaftspflegeverbände.

3.3 Mitgliederstruktur

In den aktuell 200 Verbänden sind circa 4.000 Gemeinden, 190 Landkreise und 40 kreisfreie Städte Mitglieder geführt. Einem Landschaftspflegeverband gehören also durchschnittlich 20 Gemeinden und ein Landkreis an. Das Engagement der Gemeinden ist zwischen den Bundesländern sehr unterschiedlich. Die meisten Mitgliedsgemeinden haben Landschaftspflegeverbände in Baden-Württemberg (28), in Bayern (26) und in Schleswig-Holstein (20). Aus dem Engagement von Gemeinden lassen sich in der Regel auch Rückschlüsse auf die Finanzkraft der betreffenden Verbände ziehen (zum Beispiel verfügbare Eigenanteile, Möglichkeiten der Maßnahmenvorfinanzierung).

Innerhalb der Landschaftspflegeverbände sind aktuell über 14.500 landwirtschaftliche Betriebe aktiv, davon fast 1.800 Schäfer. Mehr als 4.000 Landwirte sind außerdem feste Vereinsmitglieder in Landschaftspflegeverbänden. Weiterhin sind mehr als 2.000 Verbände beziehungsweise deren Kreis- oder Ortsgruppen und circa 10.000 Personen als Einzelmitglieder in den Landschaftspflegeverbänden engagiert. Dazu gehören überwiegend Grundstückseigentümer und Ehrenamtliche.

3.4 Zusammensetzung der Vorstände von Landschaftspflegeorganisationen

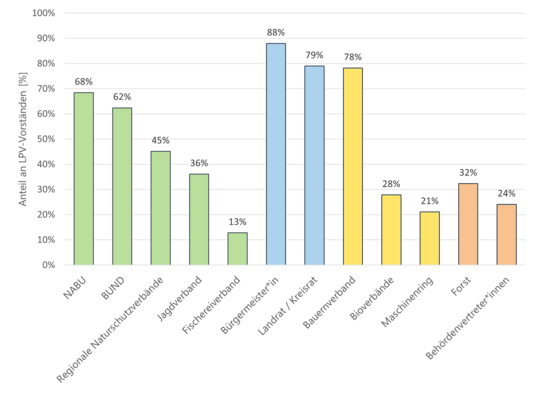

Die Zusammensetzung der Vorstandsebene der Landschaftspflegeverbände ist im Natur- und Klimaschutz ein Alleinstellungsmerkmal. Die Vorstände setzen sich gleichberechtigt aus Vertretern der Land- und Forstwirtschaft, des Naturschutzes und der Kommunen zusammen. Die aktuelle Umfrage zeigt, dass in den Vorständen vorwiegend Bürgermeister (88 %) und Land- oder Kreisräte (79 %) sowie Vertreter der Bauernverbände (78 %), des Naturschutzbunds Deutschland (NABU, 68 %) und des Bundes für Umwelt und Naturschutz Deutschland (BUND, 62 %) wirken (Abb. 3). Die aktive Mitarbeit der Landräte ist für die Landschaftspflegeverbände besonders bedeutend, da hierdurch auch die politische Schlagkraft der Landschaftspflegeverbände auf Kreis- und Landesebene steigt. Eine hohe Anzahl von Vorstandsmitgliedern (45 %) stammt außerdem aus regionalen Naturschutzverbänden. Dazu zählen zum Beispiel auch lokale Obst- und Gartenbauvereine. Auch der Forst (32 %) wirkt regelmäßig in den Vorständen der Landschaftspflegeverbände. Vertreten sind außerdem die Jagd- (36 %) und Fischereiverbände (13 %) für den Naturschutz sowie die Maschinenringe für die Landwirtschaft (21 %). In 28 % der Verbände vertreten Mitglieder eines Bioverbands die Landwirtschaft. Innerhalb von Landschaftspflegeverbänden haben aber nicht die Verbände feste Sitze, sondern die Paritäten werden über Personen abgebildet.

Die meisten Landschaftspflegeverbände werden darüber hinaus von einem Fachbeirat begleitet. In solchen Gremien werden anstehende Umsetzungsmaßnahmen und Aktivitäten mit Vertretern relevanter Behörden und Verbände abgestimmt. Zu nennen sind hier insbesondere Naturschutz, Land- und Forstwirtschaft, Flurneuordnung sowie die Wasserwirtschaft. Teilweise können diese auch im Vorstand der Landschaftspflegeverbände sitzen (24 %).

3.5 Geschäftsstellen und Personal

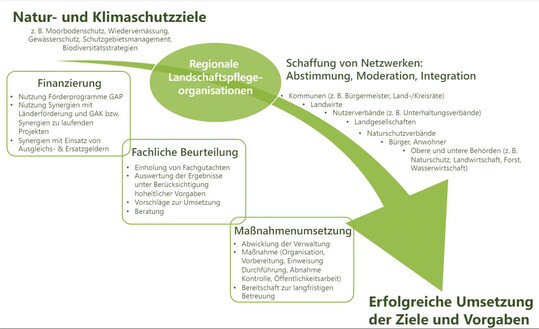

Die Umsetzung von Naturschutz- oder Klimaschutzmaßnahmen ist oft komplex (siehe Abb. 4). Fachliche Anforderungen müssen gewährleistet, die Finanzierung von Maßnahmen sichergestellt und die Umsetzung professionell betreut und abgeschlossen werden. Wenn Landschaftspflegeverbände diese Aufgaben übernehmen, sind vor diesen Prozessen noch zusätzliche Abstimmungen mit unterschiedlichsten Akteuren aus Landwirtschaft, Naturschutz sowie Genehmigungsbehörden und Kommunen vorgeschaltet, was in der Regel eine reibungslose Umsetzung ermöglicht. Landschaftspflegeverbände benötigen für diese Aufgaben professionelle Strukturen und hochqualifiziertes Fachpersonal unterschiedlicher Fachdisziplinen. Mehr als die Hälfte der LPV (53 %) besitzt eine räumlich eigenständige Geschäftsstelle. 40 % der Landschaftspflegeverbände sind an eine kommunale Verwaltung, etwa an Landkreise, angegliedert. Letzteres garantiert eine räumliche Nähe zur Agrar- oder Umweltverwaltung, was wiederum Abstimmungsprozesse erleichtern kann. Wie die Untersuchung zeigt, hat es in den letzten Jahren eine enorme Entwicklung in der Personalausstattung gegeben. Während bei den Landschaftspflegeverbänden noch vor 10–15 Jahren der klassische „Ein-Mann-Betrieb“ vorherrschte und der Verband oft nur von einer Verwaltungskraft unterstützt wurde, arbeiteten im Jahr 2023 bei allen Landschaftspflegeverbänden mehr als 1.100 Kolleginnen und Kollegen bei knapp 800 Vollzeitstellenäquivalenten. Pro Verband arbeiten also rechnerisch circa 5,7 Mitarbeiter bei 3,9 Vollzeitstellenäquivalenten.

3.6 Finanzierung

Der durchschnittliche Umsatz eines Landschaftspflegeverbands lag im Jahr 2021 bei 559.000 €. Zehn Jahre zuvor setzten die Verbände durchschnittlich noch 376.000 € um. Die Umsatzspanne pro Verband reichte im Jahr 2021 von wenigen Tausend Euro bis hin zu 3,8 Mio. €/Jahr. Die Leistungsfähigkeit der Landschaftspflegeverbände ist daher sehr unterschiedlich. Sie hängt von den Fördermöglichkeiten auf Landesebene (Personal- und Maßnahmenfinanzierung), von der kontinuierlichen Ausstattung der Förderprogramme sowie von der Mitgliederstruktur ab.

Maßnahmen und Arbeit der Verbände finanzieren sich zum Großteil aus Förderprogrammen (56 %, etwa aus dem Europäischen Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des ländlichen Raums – ELER), aus direkt an die Landschaftspflegeverbände gerichteten „Zuschüsse“ (31 %, teils institutionelle Förderungen) sowie aus Mitgliedsbeiträgen (4 %, vorwiegend aus den Kommunen). Die Berechnung der Mitgliedsbeiträge der Kommunen erfolgt unterschiedlich, entweder nach einer Pauschale, nach Maßnahmenumfang, nach Flächengröße der Kommune oder nach Einwohnerzahl. Ein Beitragsschlüssel hierzu existiert nicht. Weitere Einnahmequellen sind etwa Projektförderungen oder die Abwicklung von naturschutzrechtlichen Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen (A&E). Die Umsetzung und Betreuung von A&E-Maßnahmen ist für viele Kommunen wichtiger Grund für eine Mitgliedschaft im Landschaftspflegeverband. Im Vergleich zu 2011 haben institutionelle Förderungen stark an Bedeutung gewonnen (damals: 8 %), während die Mitgliedsbeiträge eine deutlich größere Einnahmequelle (damals: 15 %) darstellten (Metzner 2013).

36 % der Landschaftspflegeverbände erhalten als „aktive Landwirte“ gemäß der EU-GAP-Strategieplan-Verordnung Direktzahlungen der 1. Säule. Dies erfolgt auf eigenen Flächen oder auf Flächen, die sich in öffentlichem Eigentum oder im Besitz von Naturschutzverbänden oder Stiftungen befinden. Diese Direktzahlungen werden wiederum in Form einer Mischfinanzierung für eine angepasste landwirtschaftliche Nutzung auf den Biotopflächen verwendet.

Als bedeutendste Hemmnisse für eine weitere Umsatzsteigerung nennen die Landschaftspflegeverbände immer wieder die Vorfinanzierung von Maßnahmen, das Einwerben von Eigenanteilen, kaum stemmbare zeitliche Aufwände bei der Beantragung von Projekten (vor allem auf Bundesebene) und überbordende Kontroll- und Dokumentationsvorgaben. Auch der Mangel an qualifiziertem Fachpersonal wird zunehmend zur Herausforderung.

3.7 Strukturierung auf Landes- und Bundesebene

Im Juni 1993 haben die damals noch 70 Landschaftspflegeverbände den Dachverband Deutscher Verband für Landschaftspflege (DVL) gegründet. Im Gegensatz zu den in der Regel auf Landkreisebene verankerten Landschaftspflegeverbänden sollte der DVL die Idee des kooperativen Naturschutzes auf Landes- und Bundesebene vertreten sowie die überregionale Vernetzung und den Austausch unterstützen. Genau wie Landschaftspflegeverbände ist auch der DVL drittelparitätisch aus Land- und Forstwirtschaft, Naturschutz und Politik aufgebaut (Weltzer 2024).

In Zusammenarbeit mit örtlichen Landschaftspflegeverbänden organisiert der DVL Modellprojekte zu Themen aus Land- und Forstwirtschaft sowie Naturschutz, beispielsweise zu Natura 2000, zum Natürlichen Klimaschutz, zu nachwachsenden Rohstoffen, zur Wasserrahmenrichtlinie, zu Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen oder zur Regionalentwicklung. Außerdem bietet der DVL mit verschiedensten Medien und Veranstaltungsformen eine wichtige Austauschplattform für Praxis, Verwaltung und Politik. Weiterer Schwerpunkt ist die Beratung zur Gründung neuer Landschaftspflegeverbände. Der DVL finanziert seine Leistungen zu fast 90 % über Projekte. Seit 2009 wird die Arbeit aber auch von einer institutionellen Förderung durch das Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft (BMEL) unterstützt.

Auf Länderebene ist die Koordinierung der Landschaftspflege sehr unterschiedlich organisiert und finanziert. Im Jahr 2013 wurde der DVL-Landesverband Sachsen e.V. als eigenständiger Landesverband gegründet. In Schleswig-Holstein, Brandenburg, Bayern und Hessen gibt es DVL-Landesarbeitsgemeinschaften beziehungsweise Landeskoordinierungsstellen, die die Betreuung und Beratung der Landschaftspflegeverbände gewährleisten. In Baden-Württemberg und Mecklenburg-Vorpommern sind die Koordinierungsstellen nicht beim DVL, sondern bei der Landesanstalt für Ernährung und Landwirtschaft beziehungsweise beim Landesforst MV angesiedelt. In Thüringen und Niedersachsen gibt es projektfinanzierte Koordinierungsstellen für die vom Land unterstützten Natura 2000- und die Ökologischen Stationen. Diese Projekte werden vom DVL gemeinsam mit BUND und NABU getragen. In Rheinland-Pfalz unterhält der DVL zusammen mit dem Umweltministerium ein Projektbüro, um den Aufbau von Naturschutzstationen zu beraten. Der Landesverband für Landschaftspflege in Sachsen-Anhalt und der Dachverband der Biologischen Stationen in Nordrhein-Westfalen sind eigene Dachverbände, die formell nicht dem DVL angegliedert sind. Alle diese unterschiedlichen Vertretungen arbeiten im DVL jedoch eng zusammen und beraten den DVL-Vorstand und die Bundesgeschäftsstelle.

Die Landschaftspflegeverbände werden neben dem DVL seit 2002 auch von der Stiftung Deutsche Landschaften (SDL) unterstützt. Die SDL fördert nicht nur kleinere Landschaftspflegeprojekte, sondern leistet auch wichtige Hilfe bei der (Vor-)Finanzierung von Umsetzungsmaßnahmen, um die Leistungsfähigkeit von Landschaftspflegeverbänden zu stärken.

Seit 2018 arbeitet die Deutsche Landschaften GmbH für die Landschaftspflegeverbände vorwiegend als Dienstleister bei der Organisation und Durchführung von A&E-Maßnahmen. Sie soll gewährleisten, dass im Bereich der Kompensationen fachlich hochwertige Maßnahmen umgesetzt und von Landschaftspflegeverbänden, vor allem in Zusammenarbeit mit der Landwirtschaft dauerhaft betreut werden.

3.8 Tätigkeitsfelder

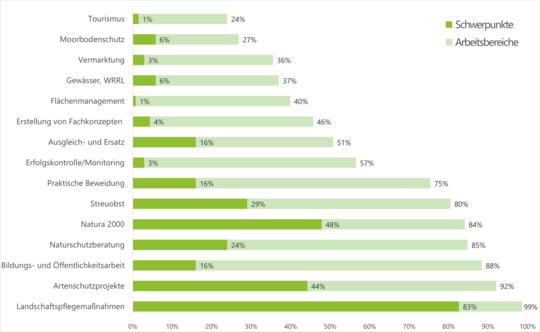

Die Tätigkeitsfelder der Landschaftspflegeverbände richten sich in hohem Maße nach den Bedürfnissen in den Regionen, aber auch nach den Zielen der jeweiligen Bundesländer. In Biodiversitäts- und Klimaschutzstrategien, aber auch in Koalitionsvereinbarungen, werden Landschaftspflegeverbände regelmäßig als Maßnahmenumsetzer genannt. Die Tätigkeiten liegen vielfach in der Schnittstelle zwischen Landwirtschaft, Naturschutz, Klimaschutz und Wertschöpfungsketten. Mit Rückblick auf die letzten 30 Jahre ist das Aufgabenspektrum enorm gewachsen. Die klassischen Aufgaben Landschaftspflege, Artenschutz, extensive Beweidung oder Streuobst sind nach wie vor Schwerpunkte der Arbeit (Abb. 5). Auf Landesebene haben sich die Aufgaben im Laufe der Zeit ausgedehnt. Besonders prägnant ist die Tätigkeit in Natura-2000-Gebieten. 84 % der Verbände sind dort aktiv, fast die Hälfte davon (48 %) sogar schwerpunktmäßig. Auch Beratungstätigkeiten sind bei 85 % der Verbände Teil der Arbeit (Abb. 6). Für diese hohe Zahl sind die auf Natura 2000 und Beratung ausgerichteten Förderungen der Länder wie Schleswig-Holstein, Baden-Württemberg, Thüringen oder Sachsen ausschlaggebend. Als wichtiges neues Thema hat sich in den letzten Jahren der Natürliche Klimaschutz im Bereich Moorbodenschutz etabliert. Bundesweit ist hier fast ein Drittel der Verbände bereits tätig. Würde man nur die Moorbodenkulisse für die Abfrage heranziehen, wäre die Prozentzahl deutlich höher. Besonders erfreulich ist, dass Bildungs- und Öffentlichkeitsarbeit fast schon selbstverständlich zum Portfolio eines Landschaftspflegeverbandes zählen (88 %). „Tue Gutes und rede darüber!“ – das gehört auch zum Leitspruch der Landschaftspflegeverbände.

Kein Aufgabenschwerpunkt mehr ist mittlerweile die Vermarktung (3 %). Während früher viele Initiativen zur Regionalvermarktung über Landschaftspflegeverbände angeschoben wurden, sind diese mittlerweile selbstständig oder werden von anderen Organisationen betreut (etwa dem Bundesverband der Regionalinitiativen). 36 % der Verbände sind allerdings immer noch involviert.

4 Diskussion

4.1 Sonderrolle in der Landschaftspflege

Die Naturschutzszene in Deutschland ist sehr vielfältig. Verbände, Stiftungen, Bildungsstätten oder zuständige Behörden auf Bundes-, Länder- oder Landkreisebene kümmern sich um die unterschiedlichsten Bereiche im Naturschutz sowie in der Landschaftspflege (Sukopp 2022). Von Behördenseite sind hier hauptsächlich die Unteren Naturschutzbehörden (UNB) zu nennen, die neben ihren hoheitlichen Aufgaben in vielen Fällen auch Biotopflächen betreuen, Projekte initiieren oder auch die Beratung von Vertragsnaturschutzprogrammen übernehmen. Auf Verbändeseite übernehmen beispielsweise Naturparke und Biosphärenreservate, Naturschutzverbände oder Kulturlandstiftungen ähnlich Aufgaben. Naturparke besitzen einen wichtigen Aufgabenschwerpunkt im Tourismus, in der Naherholung sowie in der Umweltbildung und sind als Vereine hauptsächlich von Kommunen gelenkt (Köster 2019). Kulturlandstiftungen sind von der Landwirtschaft getragen und nicht drittelparitätisch. Sie haben in der Regel ihre Aufgabenschwerpunkte bei Naturschutzmaßnahmen im Ackerbau. Auch Naturschutzverbände wie der NABU oder der BUND sind wichtige Umsetzer von Projekten, insbesondere für Artenschutz und in Schutzgebieten, und bauen dabei auf ihre hohe Anzahl an ehrenamtlich Tätigen vor Ort (Sukopp 2022). Unter den gemeinnützigen oder behördlichen Institutionen nehmen die Landschaftspflegeverbände mit ihrer Drittelparität aus Land- und Forstwirtschaft, Naturschutz und Kommunen eine Sonderrolle ein. Die Nähe zu lokalen Behörden ist eine wichtige Voraussetzung für eine qualifizierte Naturschutzarbeit der Landschaftspflegeverbände und wird für Gründungsinitiativen empfohlen (Metzner & Kaerlein 2013). Ebenso ist eine enge Zusammenarbeit mit den örtlichen Maschinenringen von großer Bedeutung.

4.2 Qualitätskriterien für die Umsetzung

Landschaftspflegeverbände sind professionelle, ständige Ansprechpartner vor Ort. Sie nehmen selbst keine hoheitlichen Aufgaben wahr, was die Kommunikation vor allem mit Akteuren aus der Landwirtschaft erleichtert. Derartige „Kümmerer“ (vergleiche BMUV 2023 a) braucht es in Deutschland flächendeckend, egal ob Landschaftspflegeverbände oder andere Organisationen. Auf Basis der jahrzehntelangen Erfahrungen mit den Landschaftspflegeverbänden sollten jedoch bestimmte Qualitätskriterien gelten:

- Organisationen müssen langfristig vor Ort arbeiten und in der Region verwurzelt sein. Dies sind beste Voraussetzungen für intakte und belastbare Netzwerke.

- Sie sollen nicht nur einmalige Maßnahmen abwickeln, sondern auch die langfristige Nutzung, Betreuung und Bewirtschaftung von Flächen gewährleisten können.

- Organisationen vor Ort müssen alle Beteiligten zusammenführen können und auch den Dialog mit und zwischen ihnen aufrecht erhalten. Eine gleichberechtigte Kooperation aus Land- und Forstwirtschaft, Naturschutzverbänden und Kommunen ist zu empfehlen.

- Weiterhin müssen die Organisationen gemeinsam mit den genannten Akteuren Maßnahmen festlegen und kalkulieren und deren Finanzierung absichern. Darüber hinaus leisten sie die fachliche Beurteilung (zum Beispiel Einholung von Gutachten, Erstellung von Konzepten, Beratung) und Abstimmung auch mit übergeordneten Planungen und Fachkonzepten. Sie sorgen für genehmigungsfähige Anträge und organisieren und begleiten die fachliche Maßnahmenumsetzung (etwa Vorbereitung, Überwachung und Abnahme der Leistungen, vergleiche Abb. 4).

Ein modernes Management der Landschaftspflege setzt neben guter Fachlichkeit und der Maßnahmenfinanzierung auch ein solides Verbandsmanagement voraus. Hierzu zählen die Themen Haftung und Versicherungen, Steuerrecht, Datenschutz, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Personalführung, Projektmanagement und Vereinsentwicklung (DVL 2013). Bei der Gründung neuer Landschaftspflegeverbände gelten derartige Qualitätskriterien als Richtschnur.

Die Gründungswellen der Vergangenheit sind immer ein Spiegel von politischen Entscheidungen und Weichenstellungen auf Landesebene. Die Fähigkeit zur Kooperation von sehr unterschiedlichen Akteuren spielt dabei eine wichtige Rolle. Das Misstrauen zwischen Landwirtschaft, Naturschutzverbänden und Kommunen ist vor Ort oft tief verankert. Tatsächlich steigt die Zahl der Landschaftspflegeverbände seit Anfang der 1990er stetig und die Arbeit vor Ort etabliert sich rasch. Entsprechende Befürchtungen in der Gründungsphase bewahrheiten sich nicht!

4.3 Rahmenbedingungen entwickeln – Hemmnisse beheben

Die Tätigkeitsfelder eines Landschaftspflegeverbandes hängen direkt von der Personal- und Maßnahmenfinanzierung ab. Zusätzliche Aufgaben seitens der Länder oder des Bundes müssen auch zusätzlich finanziert werden. Bei den Landschaftspflegeverbänden werden dauerhafte Aufgaben mit konkreten Arbeitsprogrammen unterlegt. Bei anspruchsvollen Zielsetzungen wie der Natura-2000-Umsetzung zeigen Erfahrungswerte aus Baden-Württemberg, Sachsen, Schleswig-Holstein oder Hessen, dass pro Verband zusätzlich eine volle Personalstelle kalkuliert werden muss. Der Bund könnte sich zum Beispiel bei der Förderung von Umsetzern im Aktionsprogramm Natürlicher Klimaschutz daran orientieren.

Engpässe entstehen vor allem bei der Maßnahmenfinanzierung, denn auch bei Maßnahmen, die im allgemeinen öffentlichen Interesse liegen, werden Eigenanteile eingefordert. Die Beschaffung dieser Mittel ist nicht das einzige Problem, denn der Umsetzer muss auch eine Vorfinanzierung gewährleisten. Teure Maßnahmen, etwa die Wiedervernässung von Moorböden, können gemeinnützige Landschaftspflegeverbände mit begrenzten Rücklagen schnell in Schieflage bringen. Durch eine 100 %-ige Förderung einschließlich anteiliger Vorschusszahlungen könnten derartige Hemmnisse behoben und zusätzlich durch Bund und Länder Gemeinwohlleistungen finanziert werden. Finanzierungslücken betreffen aber nicht nur die Landschaftspflegeverbände selbst. Haushaltssperren oder die Streichung von Förderprogrammen unterlaufen die Planungssicherheit und mindern damit die Bereitschaft landwirtschaftlicher Betriebe, Landschaftspflegemaßnahmen durchzuführen oder sich darauf zu spezialisieren.

4.4 Aufgaben, Handlungsfelder und Potenziale

Naturschutz, Naturschutzmanagement und Biotoppflege gehören nach wie vor zur Kernkompetenz der Landschaftspflegeverbände. Hier haben sie, auch dank weitreichender Förderung ihre Tätigkeiten in den klassischen Naturschutzkulissen (etwa Natura 2000) und in Siedlungsgebieten im Bereich der „grünen Infrastruktur“ ausgebaut. Handlungsfelder im Tourismus oder in der Regionalvermarktung sind für viele keine Schwerpunkttätigkeiten mehr (vergleiche Abb. 5). Aufgaben im Natürlichen Klimaschutz und der Klimaanpassung werden hingegen zunehmen. Bestes Beispiel ist hier das Handlungsfeld Moorbodenschutz, welches erst in den letzten zehn Jahren große Bedeutung gewann

Die Naturschutzberatung für landwirtschaftliche Betriebe ist bei fast allen Landschaftspflegeverbänden ein wichtiger Aufgabenbereich (85 %). Überbetriebliche Natur- und Klimaschutzziele wie die Wiedervernässung von Moorböden, Biotopverbund oder Wiesenbrüterschutz erfordern künftig andere Herangehensweisen. In den letzten Jahren werden hier zum Beispiel sogenannte Kooperativen für einen überbetrieblichen Agrarnaturschutz als zukunftsweisend für Deutschland genannt. Landwirtschaftliche Betriebe schließen sich zusammen, um gemeinsam Natur- und Klimaschutzziele umzusetzen. Eine generelle Einordnung dazu geben Schniete et al. (2018) und speziell für die Landschaftspflegeverbände Metzner (2020) sowie DVL (2021 b). Stüber et al. (2022) analysieren den neuen Ansatz im Hinblick auf eine Implementierung in das Agrarfördersystem. Inwiefern die Kooperativen auch innerhalb von Landschaftspflegeverbänden vermehrt genutzt werden, bleibt abzuwarten. Ergebnisse aus Modellprojekten und der ersten Regelförderung in Brandenburg müssen analysiert werden.

4.5 Weiterentwicklung von Landschaftspflegeverbänden

Für zunehmend komplexe Aufgaben der Maßnahmenumsetzung und der Moderation ist professionelles Fachpersonal notwendig. Diese Personen müssen vor allem die Rolle eines dauerhaften Ansprechpartners und Organisators einnehmen können. Professionelle Landschaftspfleger müssen kommunikativ, fachlich qualifiziert, aber auch verwaltungstechnisch versiert sein. Landschaftspflegeverbände stehen wie viele andere Organisationen und Verwaltungen vor der Herausforderung, gutes Personal („Kümmerer, Könner und Kenner“) zu finden und vor allem konkurrenzfähig zu bezahlen. Eine ausreichende Förderung und Bezahlung der Personalkosten einschließlich ihrer Weiterqualifizierung sind deshalb von zentraler Bedeutung. Der DVL und die Lokalen Aktionen in Schleswig-Holstein wurden 2023 erstmals einer offiziellen Evaluierung unterzogen (Bathke 2023). Die Empfehlungen für eine Weiterentwicklung sind unter anderem:

- Überführung von einzelnen Projektstellen in unbefristete Stellen, um besonders qualifiziertes und eingearbeitetes Personal auch längerfristig binden zu können.

- Eine bessere Finanzierung von Grundleistungen, etwa die Beratung plus Weiterbildung.

- Die Prüfung von Möglichkeiten zur Verbesserung der technischen Ausstattung (technisches Personal, Maschinen, Geräte, auch Schnittstellen zu Behörden).

4.6 Rolle von Länder-, Bundes- und EU-Strukturen

Die Landschaftspflegeverbände haben sich über Jahrzehnte hinweg mit dem DVL, der Stiftung Deutsche Landschaften, der Deutsche Landschaften GmbH und neuerdings Landcare Europe Werkzeuge geschaffen, um die kooperative Umsetzung von Natur- und Klimaschutz voranzutreiben. Es werden neue Themen aufgegriffen und das lokale Wissen überregional und europaweit vernetzt. Umsetzungsbeispiele werden hierzu seit Jahren gesammelt und kommuniziert (zum Beispiel DVL 2018, 2019, 2021 a). Dem DVL kommt dabei eine Schlüsselfunktion als überregionales Sprachrohr, als Austauschplattform, als Verbindung zur Verwaltung und Politik, als Impulsgeber oder schlicht als Ansprech- und Beratungsstation zu. Er steht im Zentrum einer Landschaftspflegefamilie, die weiter wächst und deren Philosophie für eine zielorientierte Umsetzung steht.

5 Ausblick

Bauernproteste und infrage gestellte Naturschutzstandards sind die aktuelle Begleitmusik einer Agrarpolitik, die einen „Roll back“ im Naturschutz befürchten lassen. Gemeint ist das Zurückfallen auf eine Zeit der Grabenkämpfe zwischen Landwirtschaft und Naturschutz. Dabei müssen in diesem Jahrzehnt die Weichen für einen zukunftsfähigen Naturschutz gestellt werden. Gut ausgestattete Landschaftspflegeverbände können sowohl die Furcht der Landwirtschaft vor dem Naturschutz als auch die Furcht des Naturschutzes vor dem Stillstand nehmen. Der Aufbau von drittelparitätischen Landschaftspflegeverbänden mit einer Basisfinanzierung durch die Bundesländer wird vom Bundesverband Beruflicher Naturschutz im Hinblick auf die Herausforderung im Naturschutz in dieser Dekade ausdrücklich empfohlen (Werk & Bernhard 2020). Zu einer kooperativen Umsetzung von Naturschutz gibt es wenige Alternativen, da man sowohl für die Sicherung der Biodiversität als auch für den Natürlichen Klimaschutz Flächen benötigt und auf diesen Flächen in den meisten Fällen auch eine landwirtschaftliche Nutzung stattfindet. Eine ausreichende und verlässliche Finanzierung der vielschichtigen Leistungen mit öffentlichen Mitteln ist deshalb eine Grundbedingung für eine erfolgreiche Umsetzung von Natur- und Klimaschutzzielen. Dabei braucht es sowohl die Transformation der Gemeinsamen Europäischen Agrarpolitik (ZKL 2022) als auch den Ausbau weiterer Förderschienen im Natur- und Klimaschutz.

Dank

Der Dank gilt den Kolleginnen und Kollegen bei den Landschaftspflegeverbänden für die Beteiligung an der Umfrage sowie den Landeskoordinatoren und -koordinatorinnen sowie Thomas Köhler für die inhaltliche und organisatorische Unterstützung. Der DVL dankt dem BMEL für die Förderung der Arbeit.

- Es gibt in Deutschland mittlerweile 200 Landschaftspflegeverbände, in denen Land- und Forstwirtschaft, Naturschutz und Kommunen freiwillig zusammenarbeiten. In ihnen sind circa 4.000 Kommunen, 14.500 landwirtschaftliche Betriebe und 2.000 Verbände aktiv. Die Zahl und die Bedeutung der Verbände wächst weiter.

- Landschaftspflegeverbände können dank dieser Kooperationen konfliktbehaftete Themen gut bearbeiten. Dazu zählen etwa die Umsetzung von Natura-2000-Zielen und der Schutz von Moorböden.

- Die schwerwiegendsten Hemmnisse für die Umsetzung sind die Erbringung von Eigenanteilen bei Umsetzungsprojekten und die Vorfinanzierung von Maßnahmen.

Bathke, M. (2023): „Kooperationen im Naturschutz“. Bericht im Rahmen der laufenden Bewertung des Landesprogramms ländlicher Raum (LPLR) des Landes Schleswig-Holstein. 5-Länder-Evaluation 2/2023.

BMUV (Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz, nukleare Sicherheit und Verbraucherschutz, 2023 a): Aktionsprogramm Natürlicher Klimaschutz, Kabinettsbeschluss vom 29. März 2023.

BMUV (Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz, nukleare Sicherheit und Verbraucherschutz, 2023 b): Nationale Strategie zur biologischen Vielfalt 2030, Diskussionsvorschläge des BMUV.

DVL (Deutscher Verband für Landschaftspflege, 2013): Landschaftspflegeverbände erfolgreich organisieren, ein Praxisleitfaden. DVL-Schriftenreihe „Landschaft als Lebensraum“ 20.

DVL (Deutscher Verband für Landschaftspflege, 2018): Natura 2000 – Lebensraum für Mensch und Natur. Leitfaden zur Umsetzung. DVL-Schriftenreihe „Landschaft als Lebensraum“ 24.

DVL (Deutscher Verband für Landschaftspflege, 2019): Kooperativer Klimaschutz durch angepasste Nutzung organischer Böden. Ein Leitfaden. DVL-Schriftenreihe „Landschaft als Lebensraum“ 26.

DVL (Deutscher Verband für Landschaftspflege, 2021 a): Verbesserung des natürlichen Wasserrückhaltes in der Agrarlandschaft. DVL-Schriftenreihe „Landschaft als Lebensraum“ 29.

DVL (Deutscher Verband für Landschaftspflege, 2021 b): Überbetriebliche Gemeinschaften – Mehrwert für Natur- und Klimaschutz in der Agrarlandschaft. DVL-Empfehlungen.

DVL (Deutscher Verband für Landschaftspflege, 2023): Wildes sähen – Vielfalt ernten. Grundlagen und Praxiseinblicke in die Produktion von Regiosaatgut. DVL-Schriftenreihe „Landschaft als Lebensraum“ 30.

Güthler, W. (1999): Landschaftspflegeverbände – Bündnisse für die Natur. Handbuch Naturschutz und Landschaftspflege. Wiley-VCH, Weinheim, 1. Auflage.

Köster, U. (2019): Weiterentwicklung und Fortschreibung der Aufgaben und Ziele für die Naturparke in Deutschland. Natur und Landschaft 94 (9/10), 436-441.

Metzner, J. (2013): Landschaftspflegeverbände – Markenzeichen des kooperativen Naturschutzes in Deutschland. Strukturen, Arbeitsweise, Potenzial. Naturschutz und Landschaftsplanung 45 (10/11), 299-305.

Metzner, J., Kaerlein, M. (2013): Hinweise zur Gründung eines kooperativen Landschaftspflegeverbands. Naturschutz und Landschaftsplanung 45 (10/11), 305-306.

Metzner, J., Keller, P., Kretzschmar, C., Krettinger, B., Liebig, N., Mäck, U., Orlich, I. (2013): Kooperativer Naturschutz in der Praxis – Umsetzungsbeispiele der Landschaftspflegeverbände und ihre Bewertung. Naturschutz und Landschaftsplanung 45 (10/11), 315-321.

Metzner, J. (2020): Überbetrieblicher Naturschutz. Gemeinsam könnte es besser laufen. Zukunft Landwirtschaft. DLG-Mitteilungen, Sonderausgabe H 4778, 10-13.

MU Niedersachsen (Niedersächsisches Ministerium für Umwelt, Energie, Bauen und Klimaschutz, 2020): Der Niedersächsische Weg – Maßnahmenpaket für den Natur- Arten- und Gewässerschutz. https://www.niedersachsen.de/niedersaechsischer-weg (letzter Abruf am 06.05.2024).

Prager, K. (2013): The Contribution of Multi-stakeholder Partnerships to Sustainable Landscape Management. Landscape Partners.

Schniete, S., Freese, J., Keelan, S. (2018): FAQ und Hintergrundinformationen zum Niederländischen Modell der Umsetzung des Agrarumweltschutzes seit 2016. Deutsche Vernetzungsstelle Ländliche Räume (DVS), Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung (BLE).

Stüber, M., Unseld, L., Beckmann, S., Schubert, D. (2022): Wie wäre es mit einem Agrarnaturschutzprogramm, das …?, Anleitung zur verwaltungstechnischen Umsetzung kollektiver Agrarnaturschutzmaßnahmen im deutschen GAP-Strategieplan 2023–2027. DVL-Rundbrief 03/2022, 52-60.

Sukopp, U. (2022): Naturschutzarbeit in Deutschland 2020/2021. Natur und Landschaft, Sonderausgabe 2022 (97).

Weltzer, W. (2024): Weder Pressure Group noch Weichspülnaturschutz – Erinnerungen an die Entstehung des DVL. DVL-Rundbrief 01/2024, 6-10.

Werk, K, Bernhard, B. (2020): Zeit zum Handeln: Naturschutz im neuen Jahrzehnt, Memorandum für einen zukunftsfähigen Naturschutz aus der Perspektive der Berufspraxis. Naturschutz und Landschaftsplanung 52 (9), 412-427.

Wissenschaftlicher Beirat der UN-Dekade für Ökosystem-Wiederherstellung (2023):UN-Dekade zur Wiederherstellung von Ökosystemen. Statement des wissenschaftlichen Beirats.

Zukunftskommission Landwirtschaft ZKL (2021): Zukunft Landwirtschaft, Eine Gesamtgesellschaftliche Aufgabe. Abschlussbericht.

In Deutschland arbeiten mittlerweile 200 Landschaftspflegeorganisationen, in denen Land- und Forstwirtschaft, Naturschutz und Kommunen gleichberechtigt kooperieren. Eine aktuelle Umfrage unter diesen, im Bundesnaturschutzgesetz verankerten „Landschaftspflegeverbänden“ zeigt die wachsende Bedeutung vor allem bei der Umsetzung von Natura-2000-Zielen und im Moorbodenschutz auf. In diesem Artikel werden Entwicklungen, innere Strukturen und Handlungsfelder der Landschaftspflegeverbände analysiert. Darüber hinaus werden auf Basis der Erfahrungen mit Landschaftspflegeverbänden Qualitätskriterien für Umsetzungsstrukturen definiert sowie Hemmnisse in der Umsetzungspraxis aufgezeigt. Die Drittelparität, die dauerhafte Verankerung vor Ort, qualifiziertes Personal sowie eine solide Finanzierung sind wichtige Kriterien für einen erfolgreichen Naturschutz und die Landschaftspflege.

Landcare associations and their role in nature and climate protection – Findings from a recent survey

There are now 200 Landcare associations in Germany, in which farmers, nature conservationists, and local communities cooperate on a voluntary basis. A recent survey of these "Landcare associations", which are embedded in the Federal Nature Conservation Act, demonstrates their growing importance, particularly in the implementation of Natura 2000 and in peatland conservation. This article analyses the development, internal structures, and fields of action of Landcare associations. In addition, quality criteria for implementation structures are defined on the basis of experience with Landcare associations and obstacles in implementation practice are identified. Important criteria for successful nature conservation and land management are voluntary cooperation between the three interest groups, permanent anchoring on site, qualified personnel, and solid financing.

Zu diesem Artikel liegen noch keine Kommentare vor.

Artikel kommentierenSchreiben Sie den ersten Kommentar.