Mähen ohne Schaden?

2020 hat Dr. Adél Gyimóthy ein Pilotprojekt gestartet, um gemeinsam mit Technikherstellern Mähköpfe zu entwickeln, die die Insektenfauna schonen. Nach zwei Jahren Projektlaufzeit berichtet sie nun über die ersten Ergebnisse.

- Veröffentlicht am

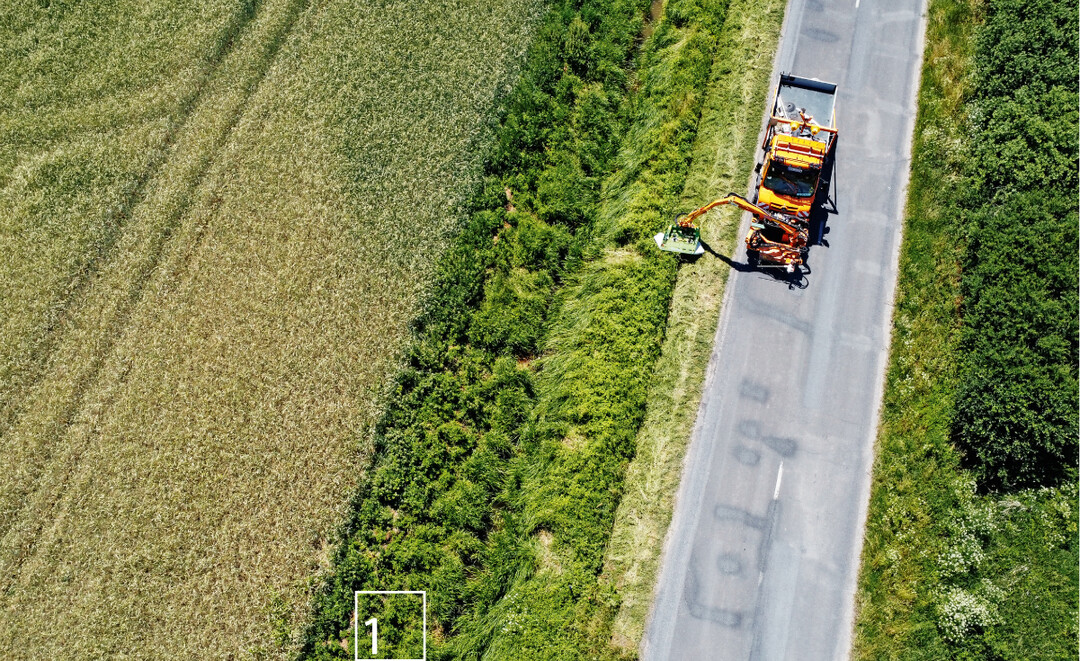

Kleingeschreddert, bis auf den Boden weggeschlegelt, weggemulcht: Dieses Bild ist typisch nach Mäharbeiten am Straßenrand. Grund dafür sind die Geräte, die am Markt sind und die für das Mähen am Straßenrandbereich entwickelt wurden. Für Dr. Adél Gyimóthy, Landschaftsplanerin beim Landesbetrieb Straßenwesen Brandenburg, gibt dieses Bild den Ausschlag zu handeln: „Ich habe gesehen, wie Schlegelmulcher mähen“, meint sie. Ihr ist klar: Der Mähvorgang und die Mähgeräte müssen für den Schutz der Insekten optimiert werden.

Eine ökologische, faunaschonende technische Alternative? Zur dieser Zeit Fehlanzeige. „Natürlich gab es ein paar Hersteller, die ihre Produkte als insektenschonend vermarkteten“, schränkt sie ein. „Aber die haben unsere Ansprüche nicht erfüllt.“ Eine andere Lösung musste her. „Ich wollte schnell eine praxisorientierte Lösung, die auf unsere Rahmenbedingungen hier in Brandenburg zugeschnitten ist“, erklärt sie. „Und die Lösung muss im Betrieb auch funktionieren.“

Kurzerhand rief sie 2020 ein eigenes Projekt ins Leben – die nötige Erfahrung dafür brachte sie aus 17 Jahren an der Bauhaus-Universität Weimar und der TU Berlin mit. Es galt, gemeinsam mit Technikherstellern einen Mähkopf zu entwickeln, der die Insektenfauna möglichst effektiv schont, gleichzeitig aber wartungsarm und robust ist, mit dem vorhandenen Maschinenpark kompatibel sowie leistungsstark ist und die Mähgeschwindigkeit im Vergleich zu herkömmlichen Mähköpfen nicht reduziert. Eine Mähgutaufnahme sollte nicht erfolgen, ein perfektes Mähbild war nicht gefordert, ebensowenig eine bestimmte Mähtechnik. „Wir erhofften uns von dem Anbaugerät eine Schonwirkung von mindestens 20 %, besser noch 50 %, für Insekten“, erläutert Gyimóthy. „Außerdem hoffen wir langfristig auf die Förderung von Arten durch angepasste Mähtechnik.“

Partner aus der Praxis

Die Landschaftsplanerin hat Glück: Ihrem Vorstand ist schon vor dem Projektantrag die Bedeutung des Insektenschutzes bewusst, und so kann sie sehr zeitnah die Kriterien definieren und ein Untersuchungsdesign entwickeln, in dem betriebliche Aspekte genauso berücksichtigt werden wie die ökologischen Kriterien. Mit dem Kriterienkatalog geht sie auf die Hersteller am Markt zu – und gewinnt Dücker, Fischer und Mulag schnell für die neue Idee. Fischer scheidet allerdings aus: Die vorgeschlagene Technik passte nicht zum vorhandenen Fuhrpark. Die Geräte von Dücker und Mulag kommen hingegen in Frage, schließlich sind Mähköpfe beider Firmen bereits in Brandenburg im Einsatz. Beide Hersteller sind bereit, ihre Technik gemäß den Anforderungen zu entwickeln.

„Dücker hat in kürzester Zeit einen Prototyp geliefert“, berichtet Gyimóthy. Das Prinzip dieses Mähkopfs: Die neue Schnitthöhe beträgt nun 15 cm. Er arbeitet zudem mit einer horizontalen Welle mit y-förmigen Schlegeln. Diese minimieren die Sogwirkung der Schlegel, um die Insektenfauna weniger zu beeinträchtigen. Außerdem verfügt der Mähkopf über eine Art Kamm (Federzinken), der die Insekten vor dem Mähvorgang aufscheuchen soll. Zusätzlich sind die Tastrollen verjüngt, um drucklos über die gemähte Fläche rollen zu können und somit den Boden und die verschonten Lebewesen nicht plattzudrücken.

Mulag zieht ein halbes Jahr später mit einem eigenen Prototyp nach: Hier soll ein Schneiden mit schmalen scharfen Klingen im freien Schnitt für den faunaschonenden Schnitt sorgen. Zudem wird die nötige Luftzufuhr von oben geregelt, um Insekten nicht direkt von der Grasnarbe wegzusaugen. Auch Mulag entwickelt eine Abstreifvorrichtung: Hier soll eine Art Vorhang aus Textilgewebe die mobilen Arten vorab wegscheuchen.

Balkenmäher – obwohl naturschutzfachlich als besonders geeignet angesehen – sind nicht mit im Rennen. Es hat sich schlichtweg kein Hersteller auf dessen Weiterentwicklung für das insektenschonende Mähen von Straßenbegleitgrün eingelassen.

Praxistest

Beide Mähköpfe sollen im Projekt unter möglichst gleichen Bedingungen getestet werden – dazu arbeitet Gyimóthy mit zwei Straßenmeistereien in ihrem Bundesland zusammen, die die Prototypen unter realen Bedingungen testen und auch die notwendigen faunistischen Untersuchungen zulassen. Allerdings ist die Standortauswahl gar nicht so einfach: „Wir wollten die Vergleichbarkeit der beiden Prototypen mit herkömmlichen Mähköpfen wahren“, erklärt die Projektleiterin. „Dabei mussten wir vor allem die Situation auf den benachbarten Flächen mitberücksichtigen. Deren Bewirtschaftung kann die Insektenfauna auf den Untersuchungsflächen stark beeinflussen!“ Außerdem mussten Exposition und weitere Standortbedingungen möglichst gleich sein.

Bereits die erste Untersuchungsperiode sorgte für Überraschungen: Der Mähkopf mit den schmalen scharfen Klingen im freien Schnitt mähte nicht wie gewünscht. Ein Grund hierfür war: Die Aufscheuchvorrichtung war so schwer, dass die Vegetation plattgedrückt wurde. Die Messer erreichten das Gras so erst gar nicht. Mulag besserte nach, der zweite Prototyp ging mit Zeitverzögerung in die Datenerhebung.

Nach zwei Vegetationsperioden hat das Projektteam nun erste Ergebnisse: Sowohl kurzfristige Auswertungen über die Insektenzahl liegen vor als auch langfristigere Untersuchungen von einzelnen Artengruppen – namentlich Tagfalter, Heuschrecken, Laufkäfer und Wildbienen. Deren Erfassung und Bestimmung übernahmen zwei externe Büros. „Für uns war es sinnvoll, hier externe Biologen zu beauftragen“, begründet die Projektleiterin. „So können wir sicherstellen, dass die artenspezifischen Profis die Untersuchung durchführen und die Ergebnisse bewerten.“

Erste Erkenntnisse

Vollständig ausgewertet sind die Ergebnisse noch nicht – die letzten Zahlen folgen in den nächsten Wochen. Klar ist aber, dass beide Mähköpfe die Zahl der getöteten Insekten reduzieren. „Überraschend für uns war, dass der Schlegelmäher am besten abgeschnitten hat“, berichtet Gyimóthy, „obwohl Stand der Forschung ist, dass diese Mähwerke am wenigsten faunaschonend sind.“ Doch die Zahlen sprechen für sich: Nach dem Mähen mit dem Mähwerk von Dücker konnten im Verhältnis zu nicht gemähten Flächen standortabhängig zwischen 84-65 % der Insekten gefangen werden. Bei dem herkömmlichen Mähkopf beträgt dieser Wert ca. 20 %.

Auch der Praxistest im laufenden Betrieb zeigt zwischenzeitlich gute Ergebnisse: Die neuen Mähköpfe sind robust und kompatibel zum bestehenden Fuhrpark. Für die Geräteführer ist keine große Umgewöhnung nötig, denn die Köpfe arbeiten ähnlich wie die bisherigen – und auch genauso schnell. Erfreulich für die Anwender außerdem: Trotz der neuen Schnitthöhe ist kein häufigeres Mähen erforderlich. Und, ein ganz wesentlicher Pluspunkt: Aspekte der Verkehrssicherheit werden nicht beeinträchtigt.

Weiterentwicklung

Nun arbeitet die Landschaftsplanerin gemeinsam mit den Herstellern an der Optimierung und an weiteren Forschungsdaten. Insbesondere soll eine weitere Versuchsreihe im Jahr 2023 Zweifel ausräumen, ob die guten Ergebnisse nicht nur in der Schnitthöhe begründet liegen – die ist nämlich höher als bei der bisherigen Betriebspraxis. Die neue Reihe legt deshalb den Fokus auf Messergeometrie und Schnitthöhe.

Ist damit der perfekte Mähkopf auf dem Markt? Gyimóthy bleibt realistisch: „Es gibt nicht die perfekte Lösung. Es bleibt ein Eingriff.“ Auch mit dem besten Mähkopf werden Insekten sterben oder verletzt. Doch ihre Ergebnisse zeigen auch: Nicht zu mähen schadet Insekten ebenfalls durch den Verlust ihres Lebensraumes. Es gilt also, den Eingriff zu finden, der ihnen am wenigsten schadet. Bislang hat sich eine zweischürige Mahd im direkten Einzugsbereich der Straße bewährt, etwas weiter entfernt auch seltener.

Sehgewohnheiten

Von technischer und ökologischer Seite hat das Projekt große Fortschritte erzielt. Die Geräteführer und Straßenmeistereien unterstützten das Projekt trotz des Mehraufwandes für sie von Anfang an, brachten sich aktiv ein, wenn Probleme auftraten und arbeiteten an Lösungen mit. Gegenwind kam jedoch von ganz unerwarteter Seite: Anwohnerinnen und Anwohner meldeten den Straßenmeistereien zum Teil zurück, dass Nacharbeiten nötig seien – sie waren nicht zufrieden mit dem erzielten Mähbild, das nicht so „sauber“ ist, wie sie es gewohnt waren. Einige gaben sogar konkret Tipps, doch mal den Mähkopf zu erneuern oder die Messer zu schleifen.

„Die Akzeptanz in der Bevölkerung ist eine nicht zu unterschätzende Barriere“, betont Adél Gyimóthy. „Die Wahrnehmung des Mähbildes ist eine andere. Es darf nicht unterschätzt werden, dass dieses neue Mähbild auch entsprechend kommuniziert werden muss.“ Wenn diese Akzeptanz erreicht ist, kann der Wandel vollzogen werden – sogar ohne übermäßige Kosten: „Die Mähköpfe müssen aufgrund der Abnutzung sowieso regelmäßig ersetzt werden“, erläutert Gyimóthy. „Wir könnten so sukzessive auf eine ökologische Alternative umstellen.“

Kontakt

- Landesbetrieb Straßenwesen Brandenburg

- Betriebssitz Hoppegarten

- Lindenallee 51

- 15366 Hoppegarten

- adel.gyimothy@ls.brandenburg.de

Projektdaten

- Laufzeit: 2020–2023

- Projektleitung: Dr. Adél Gyimóthy

- Projektträger: Landesbetrieb Straßenwesen Brandenburg

- Untersuchte Artengruppen: Tagfalter, Heuschrecken, Laufkäfer, Wildbienen

- Projektpartner: Dücker, Mulag

- Finanzierung: Haushaltsmittel Land Brandenburg

- Finanzierungsumfang: ca. 210.000 €, die Technik stellen die Hersteller kostenlos zur Verfügung.

Weitere Infos

Mehr zum Projekt erfahren Sie im Projektfilm, den Sie über den QR-Code aufrufen können.

Barrierefreiheits-Menü

Schriftgröße

Kontrast

Menü sichtbar

Einstellungen

Zu diesem Artikel liegen noch keine Kommentare vor.

Artikel kommentierenSchreiben Sie den ersten Kommentar.