Waldgesundheitsangebote: Wildwuchs oder geregelt?

Abstracts

Wälder sind ein einzigartiger Sport- und Erholungsraum und werden auch gezielt von Anbietern für präventive Angebote oder waldtherapeutische Anwendungen genutzt. Ein Abgleich der unterschiedlichsten Interessen ist auch im Rahmen von Angeboten zur Waldgesundheit sinnvoll. Die Forstchef-Konferenz (Bund/Länder-Arbeitsgemeinschaft Forst – FCK) hatte die Bundesplattform Wald, Sport, Erholung, Gesundheit (WaSEG; www.bundesplattform-waseg.de) gebeten, sich mit der Thematik der Waldgesundheitsangebote zu befassen. Ziel war, einen Überblick über die Inhalte der Aus- und Fortbildungen von Waldgesundheitsanbietenden zu bekommen und daraus, ähnlich wie beim Zertifikat Waldpädagogik, einen Regelungsbedarf für Waldgesundheitsangebote abzuleiten. Es wurden die Inhalte von Waldgesundheitsausbildungsangeboten, die Qualifikation der Anbietenden sowie die forstlichen Inhalte ihrer Aus- und Fortbildungsangebote stichprobenhaft im Rahmen einer Stellungnahme der WaSEG recherchiert. Insgesamt wurden 21 Kursangebote unterschiedlichster Inhalte von insgesamt zehn Anbietenden zu Aus- und Fortbildungen für Waldgesundheitsangebote aus Deutschland analysiert. Als Ergebnis kam die WaSEG in ihrer Stellungnahme an die FCK zu dem Schluss, dass eine weitergehende Regelung von forstlichen Mindeststandards speziell für Waldgesundheitsangebote zum jetzigen Stand nicht zwingend erforderlich ist. Die Ergebnisse der Recherche zu Waldgesundheitsangeboten in Deutschland werden dargestellt und ein Ausblick hinsichtlich eines Interessenausgleichs zwischen Vertretern und Vertreterinnen von Forstwirtschaft, Naturschutz und Jagd und Anbietenden von Waldgesundheitsangeboten gegeben.

Forest health services – uncontrolled or regulated growth?

Studies on training content and minimum forestry standards

Forests are unique sports and recreational areas and are also used specifically to provide preventive services or forest therapy applications. A comparison of the most diverse interests is also useful in the context of forest health services. The Forestry Chiefs Conference (Bund/Länder-Arbeitsgemeinschaft Forst (FCK)) had asked the Federal Platform Forest, Sport, Recreation, Health (WaSEG; www.bundesplattform-waseg.de) to deal with the topic of forest health services. The aim was to get an overview of the content of the training and further training of forest health providers and to derive from this a possible need for regulation, similar to the Certificate in Forest Pedagogy, for forest health services. The content of forest health training courses, the qualifications of the providers, and the forestry content of their training courses were randomly researched within the framework of a WaSEG statement. A total of 21 courses were analysed with different content from a total of 10 providers of education and training for forest health services from Germany. As a result, WaSEG came to the conclusion in its statement to the FCK that a more far-reaching regulation of minimum forestry standards specifically for forest health services is not absolutely necessary at this stage. The results of the research on forest health services in Germany are presented and an outlook is given with regard to a balance of interests between representatives of forestry, nature conservation and hunting, and providers of forest health services.

- Veröffentlicht am

Eingereicht am 28.04.2023, angenommen am 03.10.2023

1 Einleitung

Wälder sind ein einzigartiger Sport- und Erholungsraum und werden auch gezielt von Anbietern für Gesundheitsangebote genutzt (Hunziker et al. 2011, Koep et al. 2019, Lirsch 2020). In diesem Zusammenhang wurden auch erste Wälder zu Kur- und Heilwäldern ernannt (etwa Stadt Lahnstein 2023). Die Intensität der Waldnutzung für Erholungs-, Sport- und Freizeitzwecke hängt maßgeblich von der jeweiligen Lage zu Ballungsräumen oder ländlich geprägten Regionen sowie der individuellen Erreichbarkeit ab (Hunziker et al. 2011, Koep et al. 2019).

Im Zuge der fachlich-politischen Diskussion der Honorierung von Ökosystemleistungen (ÖSL) im Wald wurde nun eine Förderung für klimaangepasstes Waldmanagement auf den Weg gebracht (www.klimaanpassung-wald.de). Dies ist sehr erfreulich, jedoch nehmen auch die Forderungen der Waldbesitzenden nach einem finanziellen Ausgleich für die Erholungs- und Freizeitnutzung zu (AGDW 2021). Studien zu Belastungen der Waldbesitzenden durch Schutz- und Erholungsfunktionen des Waldes und Ideen zu Finanzierungsmöglichkeiten wurden bereits erstellt (Dög et al. 2016, Müller et al. 2020, WaSEG 2019). Parallel zu den Belastungen der Waldbesitzenden steigen aber auch die Ansprüche an Wald und Waldlandschaften von Erholungssuchenden allgemein und speziell von Nutzenden sowie Anbietenden von Waldgesundheitsangeboten (Cervinka et al. 2014, Lirsch 2020, S. 58 ff., Marusakova & Sallmannshofer 2019). Ein Abgleich der unterschiedlichen Interessen ist auch im Rahmen von Angeboten zur Waldgesundheit sinnvoll.

Die Forstchef-Konferenz (Bund/Länder-Arbeitsgemeinschaft Forst – FCK) hatte die Bundesplattform Wald, Sport, Erholung, Gesundheit (WaSEG; www.bundesplattform-waseg.de) gebeten, sich mit der Thematik Waldgesundheitsangebote zu befassen. Ziel war, einen Überblick über die Inhalte der Aus- und Fortbildungen von Waldgesundheitsanbietenden zu erhalten und daraus eventuell, ähnlich wie beim Zertifikat Waldpädagogik, einen Regelungsbedarf für Waldgesundheitsangebote abzuleiten. Über die Beratungsergebnisse legte die WaSEG im Oktober 2022 der FCK einen Bericht vor (unveröffentlicht). Im Rahmen dieses Auftrags hatte eine Unterarbeitsgruppe aus Verband Deutscher Naturparke e.V. (VDN), Schutzgemeinschaft Deutscher Wald e.V. (SDW) sowie Deutscher Wanderverband (DWV) als Mitglieder der WaSEG, die Aus- und Fortbildungen für Waldgesundheitsangebote recherchiert, die hier nachfolgend dargestellt werden sollen.

Die WaSEG will insbesondere die Rahmenbedingungen für Sport und Erholung im Wald verbessern und Möglichkeiten der Inwertsetzung von Ökosystemleistungen zur Erholungsnutzung des Waldes für die Waldbesitzenden aufzeigen. Die WaSEG steht nunmehr seit ihrer Gründung 2017 durch das Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft (BMEL) bundesweit für den Ausgleich der Interessen.

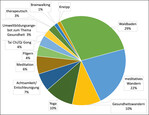

Um einen ersten Einblick über die unterschiedlichsten Arten von Waldgesundheitsangeboten zu erhalten, wurde im Rahmen der Qualitätsoffensive Naturparke die Angaben zum Walderlebnis der Naturparke ausgewertet. 79 Naturparke hatten sich an der Qualitätsoffensive Naturparke in der Phase 2016–2020 (wegen fehlender Angebote zu Corona-Zeiten keine Angaben nach 2020) beteiligt, dabei machten 59 Naturparke Angaben zu Waldgesundheitsangeboten. Insgesamt gab es 77 Nennungen, Mehrfachnennungen waren möglich (Abb. 1). Die thematisch unterschiedlichen Angebote, die über den Naturpark direkt (über Naturparkführerinnen und -führer, zertifizierte Natur- und Landschaftsführer/-führerinnnen oder Rangerinnen und Ranger), durch Honorarkräfte oder durch Partner durchgeführt wurden, sind in Abb. 1 aufgeführt. Die Qualitätsoffensive bildet für die Naturpark-Trägerorganisationen ein Instrument zur Selbsteinschätzung, zur Lenkung von Ressourcen und zur kontinuierlichen Verbesserung der Qualität der Naturparkarbeit (Liesen & Schäfer 2019).

Durch die zum Teil enge Verbindung der Naturparkgeschäftsstellen und -verwaltungen mit der staatlichen Forstverwaltung und der staatlichen Schutzgebietsverwaltung existieren meistens klare Regeln für die Durchführung von Veranstaltungen und Führungen inklusive Waldgesundheitsangeboten. So existiert zum Beispiel für den Naturpark Habichtswald (Hessen) ein Gestattungsvertrag mit HessenForst, der die Nutzung des Waldes für Führungen und Exkursionen inklusive Waldgesundheitsangeboten regelt (unter anderem Verkehrssicherung, Befahren von Wegen etc.). Die Naturparke Rhein-Westerwald (Rheinland-Pfalz) und Schwalm-Nette (NRW) bewerben über entsprechende Medien Angebote unter anderem zur Waldgesundheit von externen Anbietern. Diese sind verpflichtet, sich gegebenenfalls Gestattungsgenehmigungen der Waldbesitzenden einzuholen. Die externen Anbietenden werden in der Regel einmal jährlich von den beiden Naturparken zum Informationsaustausch etwa zu Rechten und Pflichten eingeladen und zusätzlich schriftlich auf die Regeln verwiesen (Schwalm-Nette).

Basierend auf diesen Einblicken in die Angebotslage und Ausgestaltung von Beziehungen von Anbietenden von Waldgesundheitsanageboten und Naturparkverwaltungen sowie -geschäftsstellen erfolgte eine genauere Analyse der Aus- und Fortbildungen ausgewählter Anbieter von Waldgesundheitsangeboten, die in Abschnitt 4 dargestellt sind.

2 Stand des Wissens – Gesundheitsfördernde Wirkungen von Wald und (Wald)Landschaften

Wälder tragen auf vielfältige Weise zur Gesundheit und zum sozialen Wohlbefinden bei. Damit sind sie ein wichtiger Baustein auf dem Weg zum UN-Nachhaltigkeitsziel 3 Gesundheit & Wohlergehen (SDG 3; Vereinte Nationen 2015). Neben den „klassischen“ ÖSL, wie liefernde Funktion (Holz, Nahrung, medizinische Produkte), regulierende Funktion (Klima, Schutz) sowie unterstützende Funktion (Boden, Nährstoff- und Wasserkreislauf) rückte in den letzten Jahren in Europa der Zusammenhang von Wald und Wohlbefinden in den Blickpunkt der Forschung (etwa Ideno et al. 2017, Immich 2022, Lee et al. 2014, Li 2016, Lirsch 2020, Park et al. 2009, 2010, Türk 2022). Im Rahmen der Definition von ÖSL ist auch das nicht unumstrittene Konzept der Kulturellen Ökosystemleistungen entwickelt worden (Daniel et al. 2012; Übersicht dazu in Pröbstl-Haider 2015; Kirchhoff 2018), zu denen auch die gesundheitsfördernde Wirkung von Wald zu zählen wäre. Wissenschaftliche Experimente und Messungen belegen eine Wirkung der Natur auf die menschliche Gesundheit und das Wohlbefinden, sodass Landschaften als therapeutischer Raum betrachtet werden können (Bauer et al. 2021, Hansen et al. 2017, Ideno et al. 2017, Lee et al. 2014, Oeltjenbruns 2021). Zusammenfassend ist festzuhalten, dass Waldlandschaften einen positiven Effekt auf das physische und psychische Wohlbefinden haben. Ein kurzer Waldaufenthalt ohne eine zielgerichtete Aktivität kann bereits zu einer Steigerung des gesundheitlichen Zustands führen (Lirsch 2020).

3 Methodik

Die oben genannten Verbände und ihre Mitglieder arbeiten seit Jahren direkt oder über ihre Mitglieder (Naturparke, DWV-Mitgliedsstrukturen auf Gebiets- und Ortsebene, SDW-Landes-, Kreis-, Ortsverbände) mit Anbietenden von Waldgesundheitsangeboten zusammen (siehe auch Abschnitt 1). Um zu einer fundierten Stellungnahme gegenüber der FCK zu kommen, wurden

1. die Anbietenden sowie die Inhalte von Waldgesundheitsausbildungsangeboten,

2. die Qualifikation der Anbietenden für diese unterschiedlichen Ausbildungsangebote sowie

3. die forstlichen Inhalte der uns bekannten Anbietenden und ihrer Aus- und Fortbildungsangebote

stichprobenhaft im Rahmen der Stellungnahme der WaSEG recherchiert. Eine stichprobenhafte Erfassung wurde dabei von der WaSEG als ausreichend angesehen. So wurden sowohl die Internetseiten gängiger Anbieter berücksichtigt als auch die Angebote der Verbände und ihrer Mitglieder selbst (etwa Angebote von Natur- und Landschaftsführenden, Naturparkführenden, Rangern und Rangerinnen, DWV-GesundheitswanderführerIn). Insgesamt wurden 21 Kursangebote unterschiedlichster Inhalte von insgesamt zehn Anbietenden zu Aus- und Fortbildungen für Waldgesundheitsangebote aus Deutschland analysiert (siehe Tab. A1 im Online-Anhang unter Webcode NuL2231 ); die Analyse erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit). Außerdem hatte die WaSEG verschiedene Fachleute zu ihren Gremiensitzungen geladen, die ihre Angebote erläuterten oder einen übergeordneten Blick auf die unterschiedlichen Präventions- oder Therapieangebote im Waldgesundheitsbereich ermöglichten. Bei der Analyse der 21 Angebote wurden die Kosten, die Dauer der Ausbildung, die Inhalte (etwa ob therapeutisch, präventiv), Zertifizierungen oder Meldung bei der Zentralen Prüfstelle (ZPP, siehe auch Abschnitt 4.3), die Notwendigkeit einer Vorausbildung sowie Inhalte bezüglich Betretungsrecht/ Genehmigungen für den Wald und Inhalte zum Themenkomplex Ökosystem Wald/Naturschutz Wald recherchiert. Eines der Hauptziele der Recherche war es, über die Inhalte der Aus- und Fortbildungen der Anbietenden von Waldgesundheitsgeboten Rückschlüsse auf den Regelungsbedarf von Waldgesundheitsangeboten hinsichtlich forstlicher Mindeststandards zu erlangen, um so im Vorfeld für Konflikte zu sensibilisieren und diese gegebenenfalls zu verhindern. In der vorliegenden Arbeit werden ausgewählte Ergebnisse diskutiert und auf der Grundlage der WaSEG-Empfehlungen Hinweise für den Umgang von Waldbesitzenden mit Anbietenden von Waldgesundheitsangeboten gegeben.

4 Ergebnisse zur Aus- und Fortbildung für Anbietende von Waldgesundheitsangeboten

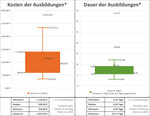

Im Rahmen der Recherche zu Anbietenden von Waldgesundheitsangeboten lässt sich feststellen, dass es vielfältige Unterschiede bezüglich der Ausrichtung und der Inhalte von Waldgesundheitsangeboten, der Dauer der Aus- und Fortbildung sowie der Kosten gibt. Das Angebot reicht von akademisch geprägten Lehrgängen mit Vorlesungscharakter und entsprechendem Schwerpunkt auf der theoretischen Vermittlung von Inhalten bis hin zu eher praxisorientierten Ansätzen.

DieAusbildungsdauer für Anbieter von Waldgesundheitsangeboten liegt zwischen drei und bis zu 33 Tagen (im Mittel circa neun Tage, Abb. 3). Nur in wenigen Fällen ist eine Vorausbildung nötig.

Die (Netto-)Kosten für eine solche Aus- oder Fortbildung liegen zwischen 350 und 2.835 € (Abb. 3), im Mittel bei rund 1.150 €. Sie sind unter anderem abhängig von der Dauer des jeweiligen Angebots.

Je nach Inhalt der Aus- und Fortbildung gibt es eineVielfalt an Bezeichnungen (zum Beispiel Medizinisch therapeutische/therapeutischer Wald und Naturgesundheitstrainerin/-trainer, DWV-GesundheitswanderführerIn, Medizinisch therapeutische/therapeutischer Wald und Naturgesundheitstrainerin/-trainer).

DieInhalte unterscheiden sich stark nach präventiven und therapeutischen Ansätzen und sind zum Teil eng verflochten mit Naturschutzthemen, Ökologie sowie der Wald und Umweltpädagogik.

4.1 Beruflicher Hintergrund der Dozentinnen und Dozenten

Die Dozentinnen und Dozenten der Ausbildungsangebote haben häufig einen beruflichen Hintergrund aus den Bereichen Sozial- und Naturpädagogik, Psychologie, (betriebliches) Gesundheitsmanagement, Medizin, Physiotherapie, Sportwissenschaften, Forstwissenschaften, Naturheilkunde, Marketing und Kommunikation. Die Inhalte der Aus- und Fortbildungen der Waldgesundheitskurse umfassen ein breites Spektrum mit Themen wie Meditation, Yoga, Achtsamkeit oder Coaching. Einige Kursleiterinnen und Kursleiter besitzen selber Wald.

4.2 Forstliche Inhalte in der Ausbildung von Waldgesundheitsanbietern

Die Recherche ergab, dass forstliche Themen (Ökosystem Wald, Forstliche Nutzung, Naturschutz, Jagd), aber auch Betretungsrecht inhaltlich eine wichtige Rolle spielen (Abb. 4 und 5; die untersuchten Anbietenden sind im Anhang aufgeführt). Entsprechend den Erwartungen ist die Behandlung dieser Themen bei den staatlichen Forstbehörden wie in Mecklenburg-Vorpommern oder staatsnahen Unternehmen wie in Niedersachsen besonders relevant (Schmetjen 2022). Aber auch andere Anbietende thematisieren forstliche Themen und das Verhalten im Wald in ihren Aus- und Fortbildungen, so etwa der Bundesverband Waldbaden e.V. Dieser rät als Interessensverband bei der Auswahl einer Waldbaden-Ausbildung darauf zu achten, dass das Ausbildungsinstitut offen und transparent über die Rahmenbedingungen für Waldgesundheitsformate aufklärt, etwa in Bezug auf die Gestattung durch Waldbesitzende oder Forstverwaltung. Grundwissen der Waldbiologie und der Forstwirtschaft wird beim Bundesverband Waldbaden e.V. laut eigener Aussage vermittelt. Auch bei der Deutschen Akademie für Waldbaden und Gesundheit sind in den Ausbildungsmodulen zum Waldbaden die Themen Naturschutz, Recht und Verantwortung der Kursleiter/-leiterin im Wald Inhalt. Ähnliche Inhalte sowie das Thema Verhalten im Wald bieten auch die Anbieter Shinrin Yoku Life, Akademie Gesundes Leben, Gutshof Akademie, Kompetenzzentrum für Waldmedizin und Naturtherapie oder andere Anbieter. Bei den DWV-GesundheitswanderführerInnen oder Zertifizierten Natur- und Landschaftsführern bzw. -führerinnen sind die forstlichen Inhalte Bestandteil der Grundausbildung.

4.3 Einordnung der untersuchten Waldgesundheitsangebote in präventive, therapeutische und sonstige Angebote

Die Einordnung der untersuchten Waldgesundheitsangebote in präventive, therapeutische und sonstige Angebote dient dazu, einen Überblick über vorhandene Formen von Waldgesundheitsangeboten zu erhalten. Darauf aufbauend können die Qualitätsmerkmale der Waldgesundheitsangebote herausgestellt werden. Die Darstellung der unabhängig geprüften Qualitätsanforderungen (etwa nach Zentrale Prüfstelle Prävention – ZPP) gibt den Waldbesitzenden einen Hinweis darauf, dass geregelte Angebote im Bereich Waldgesundheit vorliegen. Diese Einordnung kann und will nicht die Qualität der Angebote bezüglich der Auswirkungen auf die Gesundheit beurteilen.

Die zahlreichen Waldgesundheitsangebote können drei unterschiedlichen Angebotsgruppen zugeordnet werden:

1. Angebote, die der Gesundheitsprävention dienen,

2. Angebote, die therapeutische Zwecke erfüllen,

3. sonstige Angebote, die den beiden oben genannten Gruppen nicht zugeordnet werden können, aber eine gezielte Steigerung des Wohlbefindens zum Inhalt haben.

Angebote der Gesundheitsprävention

Einige Waldgesundheitsangebote, die der Gesundheitsprävention dienen, sind durch die ZPP; (www.zentrale-pruefstelle-praevention.de) anerkannt. Die ZPP ist eine Kooperationsgemeinschaft von gesetzlichen Krankenkassen mit dem Ziel, die Qualität von Präventionskursen zu gewährleisten. Sie prüft dafür alle potenziellen Kursangebote nach einheitlichen Kriterien gemäß § 20 Abs. 4 Nr. 1 Sozialgesetzbuch V und vergibt ein Prüfsiegel. Dieses Siegel wird in vier Handlungsfeldern (Bewegung, Ernährung, Stressbewältigung/Entspannung sowie Suchtmittelkonsum) vergeben. Die Bedingungen, um als Anbieter präventionsanerkannt zu werden, sind im Leitfaden Prävention des Spitzenverbandes der Gesetzlichen Krankenversicherung von 2010, aktuelle Fassung von 2023, festgehalten (Gesetzlicher Kranken- und Pflegekassen Spitzenverband GKV 2023). Die Handlungsfelder und ihre Präventionsprinzipien, die für Waldgesundheitsangebote infrage kommen, sind:

- Handlungsfeld Bewegungsgewohnheiten mit den Präventionsprinzipien Reduzierung von Bewegungsmangel durch gesundheitssportliche Aktivität sowie Vorbeugung und Reduzierung spezieller gesundheitlicher Risiken durch geeignete verhaltens- und gesundheitsorientierte Bewegungsprogramme,

- Handlungsfeld Stressmanagement mit den Präventionsprinzipien Multimodales Stress- und Ressourcenmanagement sowie Förderung von Entspannung.

- Unter dem Handlungsfeld Bewegungsgewohnheiten ist zum Beispiel das DWV-Gesundheitswandern des Deutschen Wanderverbands durch die ZPP anerkannt.

- Unter dem Handlungsfeld Stressmanagement sind folgende der untersuchten Angebote anerkannt:

- Kursleiterin und Kursleiter für Waldbaden – mit verschiedenen Schwerpunkten (Deutsche Akademie für Waldbaden und Gesundheit),

- Waldbaden-Begleiterin/-Begleiter (Deutsche Akademie für Waldbaden und Gesundheit),

- Medizinisch therapeutische/therapeutischer Wald und Naturgesundheitstrainerin und -trainer (Deutsche Akademie für Waldbaden und Gesundheit),

- Natur-Resilienz-Trainer (Akademie Gesundes Leben).

Grundvoraussetzungen für die Anerkennung eines Kurskonzeptes durch die ZPP ist ein wissenschaftlicher Nachweis der Wirksamkeit. Personen, die das Angebot durchführen möchten, benötigen eine für das jeweilige Handlungsfeld zugelassene Berufsausbildung/Studium und zusätzlich eine Einweisung in das jeweilige Programm (Anbieterqualifikation).

Beispiel DWV-Gesundheitswandern

Die Wirksamkeit ist wissenschaftlich bewiesen, das Kurskonzept von der ZPP anerkannt. Präventionsangebote durchführen können DWV-GesundheitswanderführerInnen, die eine Berufsausbildung/Studium in einem bewegungstherapeutischen Beruf haben, zum Beispiel Physiotherapeutinnen/-therapeuten, Sportlehrer/Sportlehrerinnen, Sportwissenschaftlerinnen/-wissenschaftler. Die DWV-GesundheitswanderführerInnen, die als Grundlage die DWV-Wanderführerausbildung oder die zertifizierte Natur- und Landschaftsführerinnen/-führer-Ausbildung (ZNL) haben, sind nicht präventionsanerkannt. Sie führen aber trotzdem Gesundheitsangebote durch (im Rahmen von Vereinsangeboten, manche auch freiberuflich. Diese gehören dann in die hier aufgeführte dritte Rubrik).

Angebote zur Therapie

„Als Therapie (therapeia, griech. = Pflege, Heilung) wird in der Medizin die Behandlung von Krankheiten, einzelnen Beschwerden oder Verletzungen bezeichnet. Genauer sind damit die einzelnen Maßnahmen zur Behandlung einer Erkrankung gemeint. Diese Maßnahmen umfassen beispielsweise eine Änderung der Ernährungsweise, die Einnahme von Medikamenten, Operationen oder Krankengymnastik. Das Ziel einer Therapie ist Heilung oder zumindest eine Verbesserung der Beschwerden (https://www.gesundheitsinformation.de/glossar/therapie.html).

In Deutschland ist die Bezeichnung Therapeut (griechisch Diener, Wärter, Pfleger) allein oder ergänzt mit bestimmten Begriffen gesetzlich nicht geschützt und daher kein Hinweis auf ein erfolgreich abgeschlossenes Studium oder auch nur fachliche Kompetenz. Im Gegensatz dazu stehen etwa die gesetzlich geschützten Berufsbezeichnungen der Heilberufe Arzt, Heilpraktiker und Psychotherapeut sowie die Gesundheitsfachberufe Logopäde, Motopäde, Ergotherapeut und Physiotherapeut, die erst nach bestandener staatlicher Prüfung geführt werden dürfen (Fesselmann 2017).

Bei den untersuchten Angeboten gibt es bislang keines, das bereits als Heilbehandlung anerkannt wird. Es gibt vier untersuchte Anbieter, die das anstreben oder die bei den Zugangsvoraussetzungen auf einer anerkannte therapeutische Berufsausbildung bestehen:

- Medizinisch therapeutische/therapeutischer Wald und Naturgesundheitstrainerin/-trainer (für Kinder und Jugendliche) (Deutsche Akademie für Waldbaden und Gesundheit),

- Therapeut für WaldGesundheit (WALDWOHL),

- Waldtherapeut (Kompetenzzentrum für Waldmedizin und Naturtherapie),

- Klinische Waldtherapie (International Nature and Forest Therapy Alliance Germany e.V. INFTA).

Sonstige Angebote zur Gesundheitsförderung

Hierunter fallen alle Angebote, die explizit die Förderung der Gesundheit und des Wohlbefindens zum Ziel haben, sich aber nicht unter die ersten beiden Punkte fassen lassen, weil die Anerkennung durch das Gesundheitssystem fehlt. Diese Angebote können trotzdem qualitativ gut sein, lassen sich aber schwerer fassen.

Aus der Liste der untersuchten Angebote betrifft das:

- alle bereits oben aufgelisteten Angebote, bei fehlender Anbietergrundqualifikation,

- Kursleiterin/Kursleiter für Waldbaden für Senioren (Deutsche Akademie für Waldbaden und Gesundheit),

- Kursleiterin/Kursleiter Waldbaden – Indian Balance Nature (Deutsche Akademie für Waldbaden und Gesundheit),

- Seminar- und Kursleiter Waldbaden/Shinrin Yoku – Intensivkurs (Shinrin Yoku Life),

- Waldbademeister (Gutshof Akademie),

- Kursleiter/in Waldbaden – Achtsamkeit im Wald (Forum für Waldbaden und Walderleben),

- WaldGesundheitstrainer Prävention im Wald (Kompetenzzentrum für Waldmedizin und Naturtherapie),

- Waldprävention (Landesforst Mecklenburg-Vorpommern),

- Waldtherapeut (Landesforst Mecklenburg-Vorpommern).

5 Fazit und Ausblick

Auf der Grundlage der recherchierten Ergebnisse zu den Waldgesundheitsangeboten sind Anbieter unter anderem durch Aus- und Fortbildungen weitestgehend informiert und halten über Gestattungsverträge, Kooperationsverträge oder Schulungen (etwa durch Großschutzgebiete, Dachverbände etc.) mit den Waldbesitzenden forstliche Mindeststandards ein. Daher kam die WaSEG in ihrer Stellungnahme an die FCK im Oktober 2022 zu dem Schluss, dass eine weitergehende Regelung von forstlichen Mindeststandards speziell für Waldgesundheitsangebote zum jetzigen Stand nicht zwingend erforderlich ist. Die FCK folgte den Empfehlungen der WaSEG.

Aus Sicht der Waldbesitzenden ist es nachvollziehbar, dass einheitliche Zertifizierungssysteme von Waldgesundheitsangeboten die Vergleichbarkeit und den Umgang mit den Anbietenden erleichtern würden. Der bürokratische Aufwand dafür wäre jedoch hoch: Auf Bundesebene müssten gemeinsame Rahmenregelungen und Mindeststandards erarbeitet und eine mögliche Logonutzung sowie Koordination und Evaluation geregelt werden. Dabei wäre unbedingt darauf zu achten, die Hürden für Anbietende von Waldgesundheitsangeboten nicht zu hoch anzusetzen (Aufwand, Kosten etc.), bestehenden Anbietern langfristig die Möglichkeit zur Zertifizierung zu geben, bestehende forstliche Inhalte der Ausbildung bürokratiearm anerkennen zu lassen sowie Monopole zu vermeiden.

Die WaSEG empfiehlt für den Fall, dass Mindeststandards als erforderlich erachtet würden, folgende Mindestinhalte in den Ausbildungen für kommerzielle Angebote im Wald:

- rechtliche Voraussetzungen des Betretens,

- forstrechtliche Erlaubnis,

- naturschutzrechtliche Bestimmungen,

- Risiken im Wald,

- Unfallschutz, Versicherungen,

- Ökosystem und Wirtschaftsraum Wald.

Aufgrund der Vielfalt unterschiedlichster Angebote, Rahmenbedingungen sowie Aus- und Vorbildung der Anbietenden und Ziele der Waldgesundheitsangebote ergeben sich folgende Fragen, die im Rahmen der Stellungnahme der WaSEG nicht abschließend geklärt werden konnten:

- Welche Kriterien müssen Waldgesundheitsangebote erfüllen, um als solche betrachtet oder eingeordnet zu werden? Daran anknüpfend die Frage, welches Gremium oder welche Institution eine solche Regelung treffen könnte?

- Welche Konsequenzen würden sich aus einer solchen Einordnung ergeben? Werden Waldgesundheitsangebote anders betrachtet und behandelt als zum Beispiel reine Sport- und Freizeitangebote?

- Warum sollten Mindeststandards explizit für Anbieterinnen und Anbieter von Waldgesundheitsangeboten erforderlich sein? Müssten solche dann nicht auch für Anbieterinnen und Anbieter anderer kommerzieller Freizeit und Sportangebote gelten?

- Die Frage wäre dann: Sind generell für alle Anbieter und Anbieterinnen von kommerziellen Angeboten im Wald entsprechende Mindeststandards sinnvoll und nötig?

Solche Fragestellungen und Diskussionen werden im Rahmen des steigenden Nutzungsdrucks nicht nur durch Freizeit- und Erholungssuchende, sondern insgesamt durch die steigenden gesellschaftlichen Anforderungen (Klimawandel, Windkraft, Naturschutz, CO2-Bindung etc.) hinsichtlich der Erbringung von ÖSL im Wald zunehmen (Müller et al. 2020). Der wirtschaftliche Druck für Waldbesitzende angesichts schlechter finanzieller Rahmenbedingungen aus dem reinen Holzverkauf ist groß. Durch die sich ändernden Erfordernisse und Rahmenbedingungen verändern sich jedoch auch traditionelle Waldbilder sowie ganze Waldlandschaften. Gleichzeitig steigt das Bedürfnis nach Erholung, Gesundheit und Therapie in und durch Wälder, insbesondere in der Nähe von Ballungsräumen (FVA BW 2020, Hunziker et al. 2011, Koep et al. 2019). Neue Ansätze, wie zum Beispiel (Wald)Landschaften ganzheitlich als therapeutische Landschaften zu sehen (Bauer et al. 2021, Münderlein 2021, S. 111 ff.), etwa für den Einsatz (klinischer) Waldtherapien (Hansen et al. 2017, Ideno et al. 2017, Lee et al. 2014, Oeltjenbruns 2021), und diese entsprechend zu pflegen und zu gestalten, könnte eine zukünftige alternative Einkommensquelle für Waldbesitzende sein (etwa im Rahmen von Finanzierungs-und Anreizsystemen für die monetäre Abgeltung von ÖSL (PES = payments for ecosystem services, Marušáková & Sallmannshofer 2019). Das würde über bereits existierende raumplanerische Ansätze (zum Beispiel durch Vorrangs- und Vorbehaltsgebiete für Erholung) oder die Ausweisung als Kur- und Heilwälder deutlich hinausgehen (Hoffmann 2017). Die passenden rechtlichen Rahmenbedingungen wären dann noch zu setzen. Entsprechende Angebote sollten im Rahmen eines kontinuierlichen und verstärkten Dialogs zwischen allen relevanten Akteuren im Bereich der öffentlichen Gesundheitspflege (etwa den Anbietern, den Ausbildungsstellen, Krankenkassen), den Forst-, Jagd- und Naturschutzbehörden und Ministerien, den NGOs (wie etwa Deutscher Wanderverband), den Schutzgebieten (unter anderem Naturparke) und den Waldbesitzenden entwickelt werden.

Literatur

Aus Umfangsgründen steht das ausführliche Literaturverzeichnis unter Webcode NuL2231 zur Verfügung.

Fazit für die Praxis

Die Ansprüche von Nutzenden und Anbietenden von Waldgesundheitsangeboten steigen.

Damit werden auch die Forderungen von Waldbesitzenden nach einem finanziellen Ausgleich für die Erholungs- und Freizeitnutzung lauter und daran anknüpfend ein möglicher Regelungsbedarf von Waldgesundheitsangeboten akut.

Fort- und Ausbildungen verschiedenster Anbietender zu Waldgesundheitsangeboten werden mit unterschiedlichsten Inhalten, Ausbildungsdauern und Kosten angeboten. Inhalte zu Wald und Forstthemen, Naturschutz, Rechte und Pflichten sind dabei so gut wie immer Bestandteile. In der Regel gibt es etablierte Verfahren zur Nutzung der Wälder zwischen Anbietenden von Waldgesundheitsangeboten und Waldbesitzenden.

Einer grundlegenden Unterscheidung zwischen Waldgesundheitsangeboten und anderen Angeboten organisierten Waldbesuchs bedarf es nicht unbedingt. Die Klärung, wo genau etwa ehrenamtliche, über das Betretensrecht ohnehin gedeckte Angebote sich klar von kommerziellen Angeboten trennen lassen, scheint für alle Angebotsformen grundsätzlich hilfreich.

Zukünftige mögliche Honorierungsmodelle auch für die Erholungs- und Freizeitnutzung im Rahmen der Ökosystemleistungen sollten mit allen relevanten Akteuren entwickelt werden.

Kontakt

Jörg Liesen, Dipl. Forstwirt, Dipl. Ing (FH) Landschaftsplanung, ist stellvertretender Geschäftsführer beim Verband Deutscher Naturparke e.V. (VDN) und dort seit 2004 tätig. Arbeit in den Themenbereichen Naturschutz, Regionalentwicklung, Agrarpolitik und Forstwirtschaft. Studium der Forstwissenschaften an der Universität Freiburg i. Br. und der Ökologischen Umwelt- und Landschaftsplanung an der FH Göttingen. Im Anschluss Arbeit als Biotopkartierer und Ornithologe und als wissenschaftlicher Mitarbeiter bei Eurosolar.

joerg.liesen@naturparke.de

Christine Merkel, Dipl.-Soz. Päd., ist Entspannungspädagogin, Fachberaterin für Psychotraumatologie DeGPt, DWV-Wanderführerin und DWV-Gesundheitswanderführerin und seit 2008 beim Deutschen Wanderverband zuständig für das Themenfeld Wandern und Gesundheit. Beschäftigt sich seit 25 Jahren mit den Auswirkungen verschiedener Outdoorsportarten auf Körper und vor allem Psyche. Leitet selber eine Wandergruppe und eine Klettergruppe für Menschen mit Traumafolgestörungen.

c.merkel@wanderverband.de

Jonas Brandl, MSc. Agroforestry, studierte Agroforstwirtschaft in Bangor, Wales und Waldwirtschaft und Umwelt in Freiburg. Studienschwerpunkte waren die Restauration von Waldökosystemen und der natürliche Hochwasserschutz. Nach seinem Studium arbeitete er in Devon, England als „Forestry Reserach and Development Assistant“ und konnte wertvolle Berufserfahrung sammeln. Heute ist er Referent für Wald und Forstpolitik bei der Schutzgemeinschaft Deutscher Wald und setzt sich für die integrative Waldbewirtschaftung ein.

jonas.brandl@sdw.de

Sophie Mühleip, M.A. Nachhaltiges Tourismusmanagement, Verband Deutscher Naturparke e.V. (VDN)

sophie.muehleip@naturparke.de

Barrierefreiheits-Menü

Schriftgröße

Kontrast

Menü sichtbar

Einstellungen

Zu diesem Artikel liegen noch keine Kommentare vor.

Artikel kommentierenSchreiben Sie den ersten Kommentar.