Produktionsintegrierte Kompensationsmaßnahmen gegen den Artenschwund?

Abstracts

Produktionsintegrierte Kompensationsmaßnahmen (PIK) sind naturschutzfachliche Maßnahmen auf landwirtschaftlich genutzten Flächen, die der Kompensation von Eingriffen in Natur und Landschaft dienen und in landwirtschaftliche Betriebsweisen integriert werden.

Sie werden als Teil der Bewirtschaftungs- und Pflegemaßnahmen durch § 15 Abs. 3 BNatSchG besonders gefördert. Auch mehr als zehn Jahre nach der Einführung dieses Paragraphen werden PIK in der Praxis bislang nur in wenigen Fällen angewendet. Im fachlichen Diskurs wird häufig noch bezweifelt, dass sie tatsächlich zu einer signifikanten Verbesserung der Biodiversität führen. Darüber hinaus werden oftmals Probleme in der Praktikabilität des Instruments als Hindernisse für eine Umsetzung benannt.

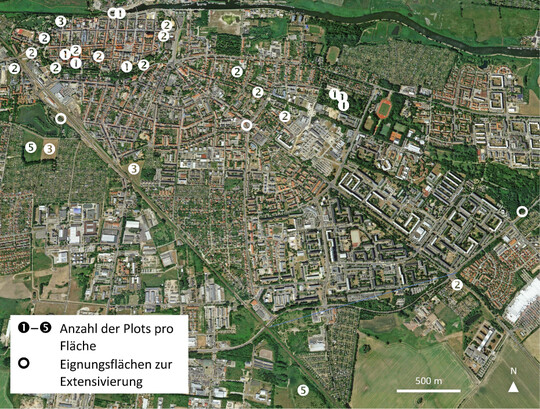

Vor diesem Hintergrund wurden im Rahmen des BMBF-Forschungsvorhabens „stadt PARTHE land“ von 2015 bis 2019 ausgewählte Maßnahmen im Umfeld von Leipzig zusammen mit ansässigen Agrarbetrieben erprobt und einem ökologischen Monitoring unterzogen. Die wesentlichen Erkenntnisse zur Wirksamkeit der Maßnahmen und für die praktische Umsetzung von PIK werden im folgenden Artikel zusammengefasst. Production-integrated compensation measures against species loss? Experiences from a multi-year effectiveness study

Production-integrated compensation measures (PIC) are ecological measures on farmland which are implemented in the context of impact mitigation regulation.

PIC are promoted by § 15 (3) of the German Federal Nature Conservation Act. But, more than ten years after their legal implementation, they are still a small part of common practice. Some experts even doubt whether they have a significant positive impact on biodiversity. Furthermore, various problems have occurred when putting PIC into practice.

The research project ‘‘stadt PARTHE land” examined different ecological measures in the surroundings of Leipzig and in cooperation with regional farmers. This article summarizes the main findings regarding the ecologic impact of different measures and describes requirements as well as possibilities for putting PIC into practice.

- Veröffentlicht am

Von Catrin Schmidt, Florian Etterer, Sascha Fritzsch, Marcus Lau, Matthias Pietsch und Hendrik Teubert

Eingereicht am 08. 12. 2020, angenommen am 09. 05. 2021

1 Einleitung

Produktionsintegrierte Kompensationsmaßnahmen (PIK) werden zwar als Teil der Bewirtschaftungs- und Pflegemaßnahmen durch § 15 Abs. 3 BNatSchG besonders gefördert, sind aber in der Praxis der Eingriffsregelung durchaus umstritten. Einerseits fällt der Rückgang an Arten in agrarisch genutzten Offenlandschaften deutlich höher als in allen anderen Landschaftstypen aus, sodass gerade Landwirtschaftsflächen dringend einer ökologischen Aufwertung bedürfen (BfN 2017). Andererseits wird im fachlichen Diskurs teilweise bezweifelt, ob PIKs tatsächlich zu einer signifikanten Verbesserung der Biodiversität führen. Obgleich mittlerweile verschiedenste PIK umgesetzt wurden und auch Studien über derartige Maßnahmen aus anderen Kontexten (z. B. Agrarumwelt- und Klimamaßnahmen – AUKM) vorliegen (siehe etwa Kirmer et al. 2016, Marquart 2017, Oppermann et al. 2019, Schmidt et al. 2015, Wagner et al. 2014, Wix et al. 2018), sind weitere wissenschaftlich belegte Erkenntnisse zur Wirksamkeit und naturschutzfachlich effizienten Umsetzung derartiger Maßnahmen im Kontext der naturschutzrechtlichen Eingriffsregelung erforderlich (Godt et al. 2017). Zudem befürchten sowohl Vertreter der Landwirtschaft wie auch der Naturschutzverwaltung Probleme in der praktischen Handhabbarkeit des Instruments (BBN 2011). Vor diesem Hintergrund wurden im Rahmen des Forschungsvorhabens „stadt PARTHE land – Kulturlandschaftsmanagement als Brücke zwischen Metropole und ländlichem Raum“ im Auftrag des BMBF seit 2015 ausgewählte produktionsintegrierte Naturschutzmaßnahmen im landwirtschaftlich geprägten Umfeld von Leipzig erprobt und einem ökologischen Monitoring unterzogen.

Maßnahmen, bei denen die Maßnahmenflächen dauerhaft aus der Produktion genommen werden müssen (wie etwa bei der Anlage von Hecken und Feldgehölzen) oder bei denen sich der Nutzungstyp ändert (wie beispielsweise bei der Umwandlung von Acker in Grünland), sind nicht im eigentlichen Sinne als produktions-, sondern vielmehr als betriebsintegrierte Bewirtschaftungs- und Pflegemaßnahmen zu definieren.

Als potenziell geeignete Maßnahmen für PIK wurden im Projekt „stadt PARTHE land“ zu Erprobungszwecken Blühstreifen und -flächen, Ackerbrachen, Feldlerchenfenster, Lichtstreifen, Ackerrandstreifen mit erweitertem Saatreihenabstand, Extensiväcker sowie die Etablierung von Extensivgrünland durch Mahdgutübertrag und angepasste Bewirtschaftungsweisen realisiert. Als Praxispartner konnten sowohl konventionelle als auch ökozertifizierte Landwirtschaftsbetriebe gewonnen werden.

2 Ökologische Wirksamkeit: Erkenntnisse zu mehrjährigen Blühstreifen und Ackerbrachen

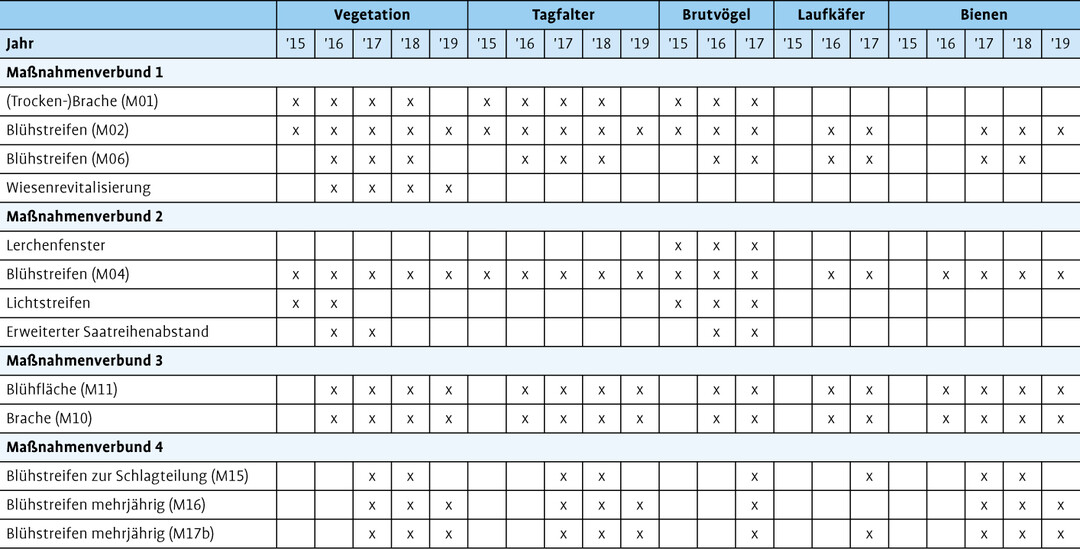

Zwischen Frühjahr 2015 und Herbst 2019 wurden insgesamt 13 Erprobungsmaßnahmen an unterschiedlichen Standorten mit einer Gesamtfläche von 12 ha angelegt und durch ein naturschutzfachliches Monitoring regelmäßig evaluiert. Dabei wurden folgende Indikatoren erfasst und ausgewertet: Vegetation, Tagfalter und Widderchen, Wildbienen, Laufkäfer sowie Brutvögel (siehe Tab. 1).

Im Folgenden werden die wesentlichen Wirkungen aus der Erprobung mit mehrjährigen Blühstreifen und -flächen sowie selbstbegrünten Ackerbrachen näher vorgestellt, da hier die längsten Datenreihen und die umfangreichsten Artenuntersuchungen vorliegen (siehe Tab. 2).

Detaillierte Informationen zu den vorgestellten Maßnahmen sowie zu weiteren erprobten Maßnahmen des extensiven Ackerbaus und der Grünlandrevitalisierung werden in Etterer et al. (2020) dargestellt.

2.1 Vegetationsentwicklung

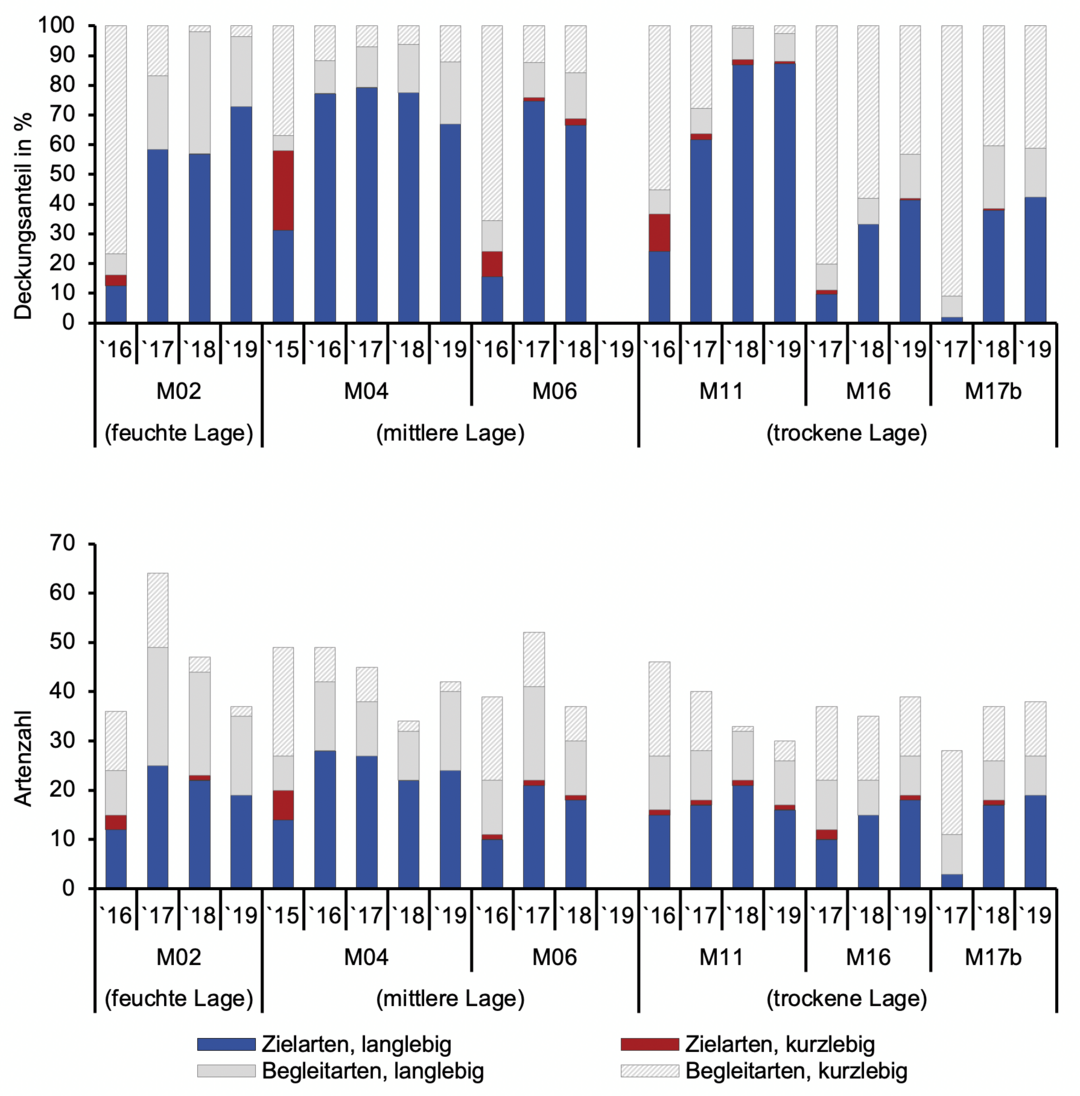

Die Maßnahmen wurden zwischen 2015 und 2017 angelegt. Als Saatgut für die Blühstreifen und -flächen kamen zwei Standardmischungen (M04 und M15) und vier eigens entwickelte standortspezifische Spezialmischungen (M02 – feucht, M06 – mittel, M11 – trocken, M16 und M17b – trocken), vorrangig bestehend aus Wildpflanzen, zum Einsatz. Die Vegetationsaufnahmen folgten dem Prinzip der kombinierten Abundanz- und Dominanzschätzung (Artmächtigkeit) auf der Basis der nach Dierßen (1990) erweiterten Braun-Blanquet-Skala.

Im Anlagejahr prägten zunächst kurzlebige Begleitarten das Bild der Blühstreifen und -flächen . Höchste Deckungsanteile solcher Arten wies dabei die stark vernässte Blühfläche M02 auf. Generell besonders dominant traten in Erscheinung:Persicaria lapathifolia (Ampfer-Knöterich), Chenopodium album (Weißer Gänsefuß), Apera spicavent i (Gemeiner Windhalm),Sisymbrium officinale (Weg-Rauke) undTripleurospermum perforatum (Geruchlose Kamille). Zur Förderung der angesäten Zielarten erfolgten in den Anlagejahren standortangepasste Pflegeschnitte vor der Samenreife unerwünschter Arten. In der Regel war ein einmaliger flächiger Pflegeschnitt ausreichend. Nur der Blühstreifen M02 wurde, aufgrund der hohen Anfangsdominanz vonPersicaria lapathifolia (Ampfer-Knöterich – Mitte Juni) und einer darauffolgenden Dominanz vonChenopodium album (Weißer Gänsefuß – Ende August) zweimalig geschröpft. Die Etablierung der eingesäten Zielarten wurde durch diese standortangepassten Pflegeschnitte begünstigt. Bereits ab dem zweiten Standjahr entwickelte sich bei einem Großteil der Maßnahmen ein strukturreicher Vegetationsbestand mit vergleichsweise hohen Anzahlen und Deckungsanteilen an Zielarten (siehe Abb. 2).

Lediglich bei M16 und M17b fand eine unterdurchschnittliche und stark verzögerte Vegetationsentwicklung statt. Begründet ist dies durch eine zu späte Ansaat (Anfang Mai 2017), den folgenden hohen Beikrautdruck, die langen Trockenperioden 2017/2018 und eine inkonsequente Befolgung der Pflegevorgaben. Mit Blick auf die etablierte Anzahl der Pflanzenrosetten im Jahr 2019 konnte eine Aufwertung gegenüber dem Ausgangszustand erreicht werden, welche aber deutlich geringer als bei den anderen erprobten Blühstreifen und -flächen ausfiel. Fundierte Empfehlungen zur Anlage und Pflege von mehrjährigen Blühstreifen und -flächen sind beispielsweise bei Fenchel et al. (2015) zu finden.

Im Vergleich zu den Blühstreifen und -flächen wiesen die untersuchten selbstbegrünten Ackerbrachen etwa ein Drittel weniger Pflanzenarten auf, wobei die Anzahl blühattraktiver Pflanzen nochmals deutlich reduziert war. Die Ackerbrachen befanden sich auf mageren landwirtschaftlichen Ungunstlagen, die in der Vergangenheit jedoch – wie die umliegenden Flächen – konventionell bewirtschaftet wurden. Wie sich zeigte, beherbergten die Flächen kein geeignetes Liefer- oder Diasporenpotenzial (mehr), um eine typische Ackerwildkrautflora auszubilden. Es entstanden auf beiden Ackerbrachen (M01 und M10) floristisch verarmte, vielfach nur mit Basisarten ausgestattete Ackerunkrautgesellschaften, die schließlich von kurzlebigen Ruderalfluren (Rauken-Gesellschaften) abgelöst wurden. Ab dem zweiten Standjahr nahm auf beiden Ackerbrachen (schlagintern und Schlagrand) die Vergrasung durchBromus steriles (Taube Trespe) deutlich zu. Auf einer Brache (M10, am Schlagrand liegend) war zudem eine deutliche Einwanderung der invasiven Art Kanadische Goldrute (Solidago canadensis ) feststellbar (Zunahme der mittleren Deckung von 1 % 2016 auf 37,5 % 2019), wodurch bereits Übergänge zu fortschreitend ausdauernden Ruderalfluren erkennbar wurden.

2.2 Faunistische Entwicklung am Beispiel der Tagfalter und Wildbienen

2.2.1 Tagfalter

Systematische Kartierungen der Tagfalter und Widderchen fanden mittels halbquantitativer Erfassungen der Imagines statt. Arten- und Individuenzahlen wurden jährlich an sieben bis acht Terminen erfasst.

Auf den Blühstreifen und -flächen war infolge der erst beginnenden Vegetationsentwicklung und aufgrund der dominanten Beikräuter für die meisten der später nachgewiesenen Tagfalterarten zunächst nur eine sehr eingeschränkte Habitatfunktion gegeben. Nach zielgemäßer Vegetationsentwicklung ab dem 2. Standjahr konnte jedoch eine deutliche Aufwertung für Tagfalter konstatiert werden, wie die Artenzahlen und die Zunahme der Stetigkeit von Einzelarten belegen. Insgesamt konnten 30 Tagfalterarten und zwei Widderchen nachgewiesen werden. Die Artenzahlen des Blühstreifen M02 (feuchte Lage) stiegen innerhalb eines Jahres von fünf auf 18 Arten und die des Blühstreifen M04 (mittlere Lage) von sieben auf 22 Arten. Die Artenzahlen blieben jeweils auch im dritten und vierten Erfassungsjahr auf konstant hohem Niveau.

Die höchste kumulative Artenzahl mit 27 Spezies (nach vierjähriger Erfassung) wurde auf Blühstreifen M04 ermittelt. Konnten im Anlagejahr nur überwiegend zu den Generalisten gehörende Spezies nachgewiesen werden, fanden sich nach vier Jahren auch mehrere gefährdete, spezialisierte und anspruchsvollere Arten xerothermer beziehungsweise mesophiler Offenlandstandorte wie Malven-Dickkopffalter (Carcharodus alceae – Rote Liste Sachsen: 2), Dunkler Dickkopffalter (Erynnis tages – Rote Liste Sachsen: V), Zwerg-Bläuling (Cupido minimus ) oder Kurzschwänziger Bläuling (Cupido argiades – Rote Liste Sachsen: R). Die Ergebnisse des Tagfalter-Monitorings (vergleiche Abb. 3 und Abb. 4) zeigen eine beachtliche Bilanz und unterstreichen den naturschutzfachlichen Wert der Blühstreifen und -flächen.

Demgegenüber wurde auf den untersuchten Brachen im Vergleich eine deutlich geringere Anzahl an Tagfaltern erfasst (Abb. 3). Auch die Stetigkeit einzelner Arten war erheblich geringer. So wies eine schlaginterne Trockenbrache (M01) nach drei Jahren mit sechs Ubiquisten nur eine stark fragmentierte Tagfaltergemeinschaft auf, während ein unweit gelegener Blühstreifen (M02) 19 Arten beherbergte. Maßgeblich hierfür waren die eingeschränkte Verfügbarkeit an Nektar- und Raupenfutterpflanzen, die Kleinflächigkeit sowie in diesem Fall auch die isolierte Lage der Brache innerhalb eines Ackerschlags. Eine direkt an vielfältige Trockenbiotope grenzende Ackerbrache (M10) mit ähnlich geringem Anteil an Nektar- und Raupenfutterpflanzen wies zwar anfangs deutlich höhere Artenzahlen auf, beherbergte jedoch in drei von vier Untersuchungsjahren auch deutlich weniger Arten als die Blühstreifen und -flächen in der näheren Umgebung.

2.2.2 Wildbienen

Die Erfassung der Wildbienen erfolgte als qualitative Erfassung des Artenspektrums durch gezielte Sichtbeobachtung und Kescherfang in der Regel parallel zur Tagfaltererfassung.

Wildbienen wurden von 2016 bis 2019 kartiert. Insgesamt wurden 102 Arten auf den Maßnahmenflächen erfasst, darunter 36 Arten der Roten Listen (RL Deutschland: 14 Arten, RL Sachsen: 36 Arten). Diese und weitere bemerkenswerte Nachweise schützenswerter Arten unterstreichen den hohen Wert der Maßnahmen.

Brache M10 wies von den untersuchten Flächen sowohl im ersten Jahr nach Anlage (45 Arten) als auch insgesamt betrachtet (62 Arten) die höchste Anzahl an Wildbienen auf. Außerdem wurde dort der höchste Anteil an regional und überregional gefährdeten Wildbienenarten festgestellt. Dies ist beachtlich, da die Fläche insgesamt die geringste Anzahl an geeigneten Nektar- und Pollenquellen bot. Ursache für die hohe Wildbienenvielfalt ist vermutlich die Lage in einer insgesamt strukturreichen Umgebung. Jedoch war auch zu beobachten: Während die Artenzahlen auf den erprobten Blühstreifen tendenziell anstiegen oder annähernd konstant blieben (Abb. 6), wurde auf der Brache ein deutlicher Artenzahl-Rückgang um 55 % im zweiten Standjahr beobachtet. Es zeigte sich, dass der Rückgang überproportional oligolektische Arten betraf. Diese Pollenspezialisten sind räumlich und zeitlich von ihren Futterpflanzen abhängig. Wenn diese ausbleiben oder in ihren Deckungsanteilen stark zurückgehen, wie 2017 auf der Brache, resultieren daraus negative Auswirkungen auf ihre gegründeten (Teil-)Populationen.

2.2.3 Avifauna

Avifaunistische Erfassungen wurden in erster Linie als Brutvogel-Revierkartierungen gemäß den Methodenstandards nach Südbeck & Weick (2005) durchgeführt. Die Erfassungsbereiche waren großzügig zugeschnitten und schließen immer auch entfernter liegende Referenzflächen (ohne Erprobungsmaßnahmen) mit ein. In Anbetracht der sowohl zeitlichen als auch räumlichen Begrenzung der Kartierungen erscheint eine hinreichende Absicherung der Ergebnisse (bislang) nicht gegeben, das heißt, andere (mehr oder weniger unbekannte) Einflussgrößen könnten die ökologische Wirksamkeit der Erprobungsmaßnahmen zumindest teilweise überlagern.

Gleichwohl sind Tendenzen erkennbar. So konnten bei Blühstreifen in Gehölznähe teils deutliche Zunahmen insbesondere der Arten Neuntöter und Dorngrasmücke beobachtet werden; dies gilt sowohl in der Zeitreihe als auch im Vergleich mit den Referenzbereichen. Ebenso liegen für die Wiesenschafstelze und das Rebhuhn Hinweise vor, dass sie von den umgesetzten Maßnahmen (Blüh- und Brachflächen) profitieren. Aus den Einzelbeobachtungen der Tagesbegehungen ist überdies erkennbar, dass zahlreiche Brutvögel angrenzender Bereiche die Blüh- und Brachflächen maßgeblich als Nahrungshabitat nutzen. Namentlich zu erwähnen sind zum Beispiel verschiedene Finkenvögel wie Bluthänfling, Stieglitz, Goldammer und Feldsperling. Unterstrichen wird die naturschutzfachliche Bedeutung der Maßnahmen durch die Tatsache, dass die meisten der genannten Arten heute landes- oder bundesweit rückläufig oder gefährdet sind.

Grundsätzlich bestätigen die Untersuchungsergebnisse die avifaunistische Bedeutung von Blühstreifen und Brachflächen, wie dies auch weitere, teils umfassendere Studien (mit vielfach höherer Stichprobenzahl) aus anderen Bereichen des mitteldeutschen Tieflandes belegen (siehe etwa Mann 2019, Schmidt et al. im Druck).

2.3 Schlussfolgerungen aus der Maßnahmenerprobung

Wie die Beispiele verdeutlichen, können Blühstreifen und -flächen in kurzer Zeit eine hohe ökologische Wirksamkeit erreichen. Um diese Wirksamkeit aufrechtzuerhalten, ist jedoch eine gezielte Steuerung der Bestandsentwicklung erforderlich. Hierfür bedarf es des Fachwissens und eines kontinuierlichen Pflegemanagements. So wurden etwa die vorgestellten Blühstreifen und -flächen zeitlich versetzt gemulcht. Dadurch blieb das Blühangebot bestehen und es erhöhte sich die Strukturvielfalt. In größeren Teilen wurde überständige Vegetation über den Winter stehen gelassen. Der Rückschnitt erfolgte zudem vergleichsweise hoch, was die Regeneration der Pflanzen und den organischen Abbau der Mulchmasse förderte. Im vorliegenden Projekt erreichten die meisten Blühstreifen und -flächen – bezogen auf langlebige Zielarten in repräsentativen Aufnahmeflächen – bereits im zweiten Jahr nach Ansaat Etablierungsraten von 62–73 %, was als hoch gewertet werden kann (vgl. Schmiede et al. 2015).

Bei den Tagfaltern war generell festzustellen, dass die angelegten Blühstreifen und -flächen deutlich mehr Arten und diese in höherer Stetigkeit aufwiesen als die untersuchten Brachen und Referenzbiotope. Dies gilt auch für die Zahl wertgebender Arten (vgl. Abb. 3), welche gegenüber hoch mobilen und weit verbreiteten Arten sensibler auf eine Fragmentierung der Landschaft reagieren.

Die Ergebnisse für selbstbegrünte Ackerbrachen legen nahe, dass diese für eine deutliche Aufwertung nur auf Standorten mit geringem Anteil an potenziellen Problemarten und möglichst geeignetem Liefer- oder Diasporenpotenzial von Zielarten geeignet sind. Neben versetzten Pflegeschnitten können auch jährliche Bodenumbrüche von Teilen der Fläche für die Biodiversität dienlich sein. Dies schafft beispielsweise für bodenbewohnende Wildbienen geeignete Strukturen.

Mit Ausnahme von besonderen Grenzertragslagen und Reliktvorkommen von seltener Ackerwildkrautflora sind in aller Regel Initialmaßnahmen (zum Beispiel Ansaat) zur Förderung der Artenvielfalt empfehlenswert und sollten zumindest auf Ackerstandorten auch nach einer gewissen Zeit wiederholt werden. Beim Ausbringen von gebietsheimischen Blühmischungen empfiehlt sich eine Ansaat im Spätsommer/Frühherbst. Auf „ackerbaulichen Normalstandorten“ haben sich die im Handel angebotenen Fertigmischungen aus gebietsheimischem Saatgut bewährt. Für extremere Lagen (besonders feucht/ trocken/ nährstoffarm) ist jedoch die Ausbringung von individuell zusammengestellten und an den Standort angepassten Wildpflanzenmischungen zu empfehlen.

Bei der Maßnahmenerprobung kam es vereinzelt zu Bewirtschaftungsfehlern und Fehlverhalten, welche sich nachteilig auf die ökologische Wertigkeit auswirkten. Beispielsweise wurde ein Blühstreifen entgegen der Pflegevorgaben im ersten Jahr zu tief (ebenerdig) gemulcht. Die Etablierung der Zielarten wurde dadurch erheblich beeinträchtigt. Im Zuge der Gewässerunterhaltung wurde außerdem ein Blühstreifen von Dritten als Fahrgasse genutzt. Derartige Probleme sind bei PIK wahrscheinlicher als bei anderen Maßnahmentypen (etwa Heckenpflanzungen), welche im Rahmen der Eingriffsregelung Anwendung finden.

3 Rechtliche Aspekte

In rechtlicher Hinsicht wirft hier wie auch sonst bei der Eingriffsregelung vor allem das Erfordernis der rechtlichen Sicherung Schwierigkeiten auf. Gemäß § 15 Abs. 4 BNatSchG sind Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen in dem erforderlichen Zeitraum zu unterhalten und rechtlich zu sichern. Handelt es sich um einen dauerhaften Eingriff, muss daher auch die Kompensation dauerhaft sichergestellt sein (Czybulka & Wagner 2012). Als dauerhaftes Sicherungsmittel stellte sich der Gesetzgeber in erster Linie eine grundbuchliche Sicherung vor (BT-Dr. 16/12274, S. 58). In der Regel sind Landwirte aber nur selten bereit, eine längerfristige oder gar dauerhafte Bindung einzugehen. Eine dauerhafte Sicherung ist in den meisten Fällen also nur über „rotierende“ Kompensationsflächen/ -maßnahmen möglich. Hierbei werden mit mehreren Bewirtschaftern nacheinander Verträge abgeschlossen. Für den Fall, dass sich einmal kein Vertragspartner findet, müssen jedoch Reserveflächen (Sicherungsflächen) vorgehalten werden, etwa Flächen der öffentlichen Hand. Möglich sind auch sogenannte Trust-Lösungen, wonach das Kompensationsmanagement einschließlich des Einsatzes der rotierenden Flächen einer entsprechend zertifizierten Flächenagentur oder Stiftung überantwortet wird und der Eingriffsverursacher nur noch die Finanzierungsverantwortung trägt.

Ansonsten würden sich PIK nur bei vorübergehenden Eingriffen einsetzen lassen, die nur befristet genehmigt werden und anschließend zurückzubauen sind, oder für die Kompensation vorübergehender Eingriffswirkungen, etwa baubedingter Beeinträchtigungen, oder des „time lag“ zwischen Wirksamkeit des Eingriffs und Wirksamkeit von dessen Ausgleich oder Ersatz. In diesen Fällen genügt eine rechtliche Sicherung der Fläche durch Pachtvertrag (Czybulka & Wagner 2012: 60).

Des Weiteren stellt sich die Frage nach dem Verhältnis von PIK und Agrarförderung. So muss der Betriebsinhaber unter anderem gemäß Art. 46 Abs. 1 der Verordnung (EU) Nr. 1307/2013 bei mehr als 15 ha bewirtschaftetem Ackerland mindestens 5 % hiervon als ökologische Vorrangfläche vorhalten (sogenanntes Greening). Andernfalls werden 30 % der anspruchsberechtigten Direktzahlungen einbehalten. Das Greening gehört somit zu den obligatorischen Mindestanforderungen des europäischen Agrarbeihilferechts und demnach zur guten fachlichen Praxis (Möckel 2012: 232). Da aber eine als Kompensation anrechenbare ökologische Aufwertung durch PIK regelmäßig nur erzielt wird, wenn mehr geleistet wird, als der Landwirt im Rahmen der guten fachlichen Praxis ohnehin erbringen muss, können Greening-Maßnahmen nicht zugleich PIK sein. Dies schließt aber nicht grundsätzlich aus, dass auf derselben Fläche sowohl Greening- als auch PIK umgesetzt werden, wenn zusätzliche, über das Greening hinausgehende Anforderungen erfüllt werden. Mögliche Konflikte entstehen in diesem Fall jedoch bezüglich der praktikablen Abgrenzung zwischen beidem, in der Bewertung der anrechenbaren Aufwertung, aber gegebenenfalls auch bei der Ausgestaltung der Pflege (zum Beispiel Mahdzeitpunkte), da die Vorgaben des Greenings einzuhalten sind, beziehungsweise bei Abweichung eine Ausnahmegenehmigung erforderlich ist. Aufgrund dieser Unsicherheiten ist der Praxis eine eindeutige Trennung von Greening- und PIK zu empfehlen.

PIK können zwar mit sehr geringen Herstellungskosten umgesetzt werden, sie benötigen aber eine kontinuierliche und sehr regelmäßige Pflege, wodurch letztlich das Gros der Kosten entsteht. Gerade für Kommunen stellt dies im Rahmen der Bauleitplanung eine Herausforderung dar, da das Baugesetzbuch (§ 135a BauGB) streng genommen nur eine Kostenerstattung der Herstellungskosten vorsieht.

Schließlich kann es im Rahmen von PIK wegen der damit verbundenen ökologischen Aufwertung weitaus eher dazu kommen, dass sich auf den Flächen besonders geschützte Arten ansiedeln. Dies wirft die Frage auf, ob die Zugriffsverbote des § 44 Abs. 1 BNatSchG verhindern, dass die Flächen nach Ablauf der Vertragslaufzeit wieder in die ursprüngliche Bewirtschaftung überführt werden können. Das eher statische besondere Artenschutzrecht ist in der Tat nicht ohne Weiteres kompatibel mit „Natur auf Zeit“-Konzepten, wozu – bezogen auf die einzelne Fläche – auch die PIK gehört. Allerdings gilt für die landwirtschaftliche Bodennutzung gemäß § 44 Abs. 4 BNatSchG, dass durch eine der guten fachlichen Praxis genügende Bewirtschaftung nur dann artenschutzrechtliche Verbotstatbestände ausgelöst werden, wenn sich dadurch der Erhaltungszustand der lokalen Population von Arten nach Anhang IV der Richtlinie 92/43/EWG oder von europäischen Vogelarten verschlechtert. Darüber hinaus kann man absehbaren Härten durch eine nach § 38 VwVfG bereits im Vorfeld zugesagte Ausnahme nach § 45 Abs. 7 Satz 1 Nr. 2 oder Nr. 4 BNatSchG zum Schutz der natürlich vorkommenden Tier- und Pflanzenwelt oder wegen maßgeblich günstiger Auswirkungen auf die Umwelt Rechnung tragen (Etterer et al. 2020: 66).

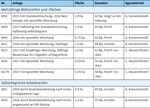

4 Mindestanforderungen und ihre Konsequenzen für die Praxis

Nicht alle Maßnahmen, die eine Aufwertung von Natur und Landschaft im Rahmen der landwirtschaftlichen Bewirtschaftung bewirken, sind für PIK geeignet (siehe auch Godt et al. 2017). PIK müssen grundsätzlich folgende Mindestanforderungen erfüllen:

Erhebliche Aufwertung von Natur und Landschaft

Ähnlich wie § 13 BNatSchG eine Erheblichkeitsschwelle für Eingriffe in Natur und Landschaft formuliert, muss auch für PIK eine erhebliche Aufwertung vorausgesetzt werden. Diese ist in der Regel erst dann gegeben, wenn mit der Maßnahme mehrere Funktionen des Naturhaushalts sowie das Landschaftsbild verbessert werden können.

Erkennbarkeit

PIK müssen auch für Naturschutzlaien (wie etwa Landwirte) eindeutig erkennbar sein. Dies beugt einer versehentlichen Beseitigung oder unsachgemäßen Behandlung vor. Gerade bei der Zusammenarbeit mit Landwirtschaftsbetrieben mit mehreren Beschäftigten ist dies ein wichtiger Aspekt. Während der Maßnahmenerprobung wurde beispielsweise von einem Mitarbeiter ein Randstreifen mit erweiterter Saatreihe zur Förderung der Ackerwildkrautflora nicht erkannt und wie die umliegende Kultur mit Herbiziden behandelt. Naturschutzfachlich bedeutete dies einen Totalausfall.

Kontrollierbarkeit

Umsetzung und Zielerreichung müssen regelmäßig, also mehrmals im Jahr, kontrollierbar sein. Die Kontrollierbarkeit der Zielerreichung muss innerhalb der Vegetationsperiode durchgehend gegeben sein. Das längere Belassen von Getreidestoppeln nach der Ernte erscheint schon deshalb als Einzelmaßnahme ungeeignet. Für die Nachvollziehbarkeit der Maßnahmenumsetzung sollte daher von der Zulassungsbehörde eine regelmäßige und detaillierte Dokumentation gemäß § 17 Abs. 7 Satz 2 BNatSchG oder § 28 Abs. 2 Satz 2 UVPG bzw. § 4c BauGB (Bauleitplanung) eingefordert werden.

Sicherstellung einer naturschutzfachlichen Begleitung

Die ökologische Wirksamkeit von PIK ist maßgeblich von der regelmäßigen und richtigen Umsetzung der Pflegevorgaben abhängig. Landwirte als Umsetzungspartner sind aber in aller Regel keine Naturschutzexperten und brauchen zumindest am Anfang Anleitung zum zielführenden Einsatz ihrer Technik. So decken sich beispielsweise Drilltiefe bei der Aussaat oder die Schnitthöhe beim Mulchennicht mit der üblichen landwirtschaftlichen Praxis. Darüber hinaus verfügen die meisten Landwirte nicht über ausreichende botanische und faunistische Kenntnisse und können folglich gegebenenfalls erforderliche Anpassungen der Pflege nicht selbst bestimmen. Eine fachliche Begleitung durch Experten ist für den naturschutzfachlichen Erfolg daher unerlässlich und sollte über den gesamten Umsetzungszeitraum sichergestellt werden. Praktische Anknüpfungspunkte bietet hier die Naturschutzberatung für Landwirte, deren Inanspruchnahme in den Bewirtschaftungsverträgen mit den Landwirten fest verankert werden sollte.

Kontinuität der Aufwertung

PIK können innerhalb eines bestimmten Rahmens rotieren. Dies ist mitunter erforderlich, da über einen langfristigen Kompensationszeitraum einzelne Maßnahmen, wie Blühstreifen, nach einigen Jahren neu angelegt werden müssen. Aber auch der landwirtschaftliche Betrieb als Umsetzungspartner kann wechseln, denn schwankende Marktpreise für landwirtschaftliche Produkte und die regelmäßigen Veränderungen in den Rahmenbedingungen (etwa Agrarförderung) führen dazu, dass sich Landwirte häufig nur für einen kürzeren Zeitraum vertraglich binden lassen. Pflege und Rotation müssen aber so ausgestaltet werden, dass ein zwischenzeitlicher Komplettverlust wertgebender Strukturen vermieden und eine Artenmigration ermöglicht wird. Standortwechsel bedeuten grundsätzlich ein gewisses Verlustrisiko. Die ökologisch sinnvolle längere Standortbindung einer Maßnahme sollte deshalb in der Eingriffs-Ausgleichs-Bewertung gezielt bonitiert werden. Um auf eine kontinuierliche Umsetzung hinzuwirken, empfiehlt es sich, die Landwirte jährlich für ihre erbrachte Leistung zu entlohnen (vergleiche Abb. 6 bis 8).

5 Vergleich mit anderen PIKs

Wenn auch in ihrer ökologischen Wirksamkeit unterschiedlich zu bewerten, konnte sowohl für sachgerecht angelegte und gepflegte mehrjährige Blühstreifen als auch für selbstbegrünte Ackerbrachen eindeutig eine Eignung als PIK belegt werden. Eine weitere geeignete PIK für Ackerstandorte – insbesondere bei Vorkommen seltener Segetalflora – stellt die flächige oder streifenförmige extensive Ackerbewirtschaftung mit vielfältiger Fruchtfolge (Schutzacker/ siehe Meyer & Leuschner 2015) dar. Für artenarmes Grünland bestehen ebenfalls vielfältige Umsetzungsvarianten, um eine erhebliche Aufwertung für Natur und Landschaft zu erreichen. Abhängig von der Ausgangssituation kann beispielsweise die Einbringung von Samenmaterial als Initialmaßnahme sowie die dauerhafte Etablierung extensiver Grünlandnutzung erfolgen. Mindestanforderungen und Ausgestaltungsvarianten für dieses Grundset an geeigneten produktionsintegrierten Kompensationsmaßnahmen werden bei Etterer et al. (2020: 42 ff.) näher definiert.

Nach den Erprobungsergebnissen können jedoch im Vergleich dazu PIKs wie erweiterte Saatreihenabstände, Lichtstreifen, Winterstoppel oder Striegelverzicht nicht als Einzelmaßnahme empfohlen werden, da sie die dargelegten Mindestanforderungen an PIK nicht gänzlich erfüllen (etwa Kontrollierbarkeit, Erkennbarkeit). Auch konnte eine erhebliche ökologische Aufwertung durch diese Maßnahmen nicht nachgewiesen werden. Die genannten Maßnahmentypen eignen sich höchstens in Kombination mit anderen PIKs beziehungsweise in Abhängigkeit von spezifischen Artenschutzzielsetzungen, nicht aber als solitäre Maßnahmen.

6 Zusammenfassung und Schlussfolgerungen

Mehr als zehn Jahre nach Einführung des § 15 Abs. 3 BNatSchG handelt es sich bei PIK nach wie vor um einen neuen Lösungsansatz. Zwar haben die BKompV und einzelne Bundesländer (etwa Nordrhein-Westfalen, Bayern, Brandenburg) bereits einen Rahmen zur Umsetzung von PIK geschaffen. Auch sind bundesweit vermehrt Initiativen für eine verstärkte Umsetzung von PIK zu beobachten. In den meisten Regionen fehlt es dennoch bislang an Erfahrungen. Vor diesem Hintergrund konnte auch die mehrjährige Erprobung von PIK im Projekt „stadt PARTHE land“ belegen, dass beispielsweise mehrjährige Blühstreifen und Ackerbrachen durchaus zu einer erheblichen Aufwertung der Biotopfunktion in Agrarlandschaften führen und insofern einen wichtigen Beitrag leisten können, dem Artenschwund in Agrarlandschaften entgegenzuwirken. Gleichzeitig können PIK auch zu einer Aufwertung weiterer Schutzgüter führen, die ebenso im Rahmen der naturschutzrechtlichen Eingriffsregelung zu berücksichtigen sind. So können sie zur Strukturierung und ästhetischen Bereicherung des Landschaftsbildes beitragen oder dem Boden- und Grundwasserschutz dienen. Positiv hervorzuheben ist die schnelle ökologische Wirksamkeit der vorgestellten Maßnahmen, meist schon im zweiten Standjahr.

Hierfür ist jedoch die kontinuierliche Umsetzung und Einhaltung von naturschutzfachlichen Qualitätsstandards erforderlich. Die Anrechenbarkeit und Bewertung von PIK in der Eingriffsregelung ist daher grundsätzlich an konkret zu definierende Qualitätsstandards für einzelne Maßnahmentypen zu binden. Bei der Festlegung der konkreten Maßnahmen ist im Rahmen der naturschutzrechtlichen Eingriffsregelung zudem der funktionale Zusammenhang zwischen Eingriff und Kompensation anzustreben (§ 15 Abs. 2 BNatSchG). Dabei können auch zusätzliche Anforderungen – etwa des besonderen Artenschutzes – ein weiteres Entscheidungskriterium darstellen. Für eine zielgerichtete Umsetzung ist eine naturschutzfachliche Begleitung der Landwirte unerlässlich, da manche Entscheidungen zur fachgerechten Pflege situationsabhängig getroffen werden müssen. Dies sichert nicht nur die Qualität der Umsetzung und somit der Zielerreichung, sondern steigert auch die Teilnahmebereitschaft bei den Agrarbetrieben (Etterer et al. 2020: 126). Die bislang größten Hindernisse für eine verstärkte Umsetzung des PIK-Ansatzes sind indes rechtlicher Natur (siehe Tab. 3). Für die dauerhafte Sicherung von PIK ist ein vergleichsweise aufwendiges Management erforderlich, für das Organisationsstrukturen etabliert werden müssen. Die Komplexität der Aufgaben erfordert eine Institution (Maßnahmenträger) , die sich in einer Region umfassend für die Umsetzung von PIK engagiert. Wohl nur dann wird sich deren Anwendung in der alltäglichen Kompensationspraxis verstetigen (Etterer et al. 2020: 126).

Literatur

Aus Umfangsgründen steht das ausführliche Literaturverzeichnis unter Webcode NuL2231 zur Verfügung.

Produktionsintegrierte Kompensationsmaßnahmen (PIK) sind Maßnahmen zur Kompensation von Eingriffen in Natur und Landschaft, die der ökologischen Aufwertung landwirtschaftlich genutzter Flächen dienen und in landwirtschaftliche Betriebsweisen integriert werden. Sie unterscheiden sich von anderen Bewirtschaftungs- und Pflegemaßnahmen nach § 15 Abs. 3 BNatSchG dadurch, dass der Nutzungstyp der landwirtschaftlichen Fläche erhalten bleibt.

Fazit für die Praxis

- Eine bemerkenswert hohe ökologische Wirksamkeit konnte vor allem bei mehrjährigen Blühstreifen festgestellt werden. Voraussetzung dafür ist die Umsetzung des Pflegemanagements.

- Ein erweiterter Saatreihenabstand, Winterstoppel, Lichtstreifen oder ein Striegelverzicht sind nicht solitär, sondern nur in Kombination mit weiteren Maßnahmen als PIK sinnvoll.

- Für die Anwendung im Rahmen der Eingriffsregelung müssen für jeden PIK- Maßnahmentyp eindeutige Mindestanforderungen festgelegt werden.

- Die naturschutzfachliche Begleitung der Maßnahmen ist unerlässlich. Denn Landwirte sind keine Naturschutzexperten.

> catrin.schmidt@tu-dresden.de

.> Sascha.Fritzsch@hs-anhalt.de

> lau@fuesser.de

Barrierefreiheits-Menü

Schriftgröße

Kontrast

Menü sichtbar

Einstellungen

Zu diesem Artikel liegen noch keine Kommentare vor.

Artikel kommentierenSchreiben Sie den ersten Kommentar.