Auswirkungen des Managements auf den Zustand und die Akzeptanz der Grünflächen in Greifswald

Abstracts

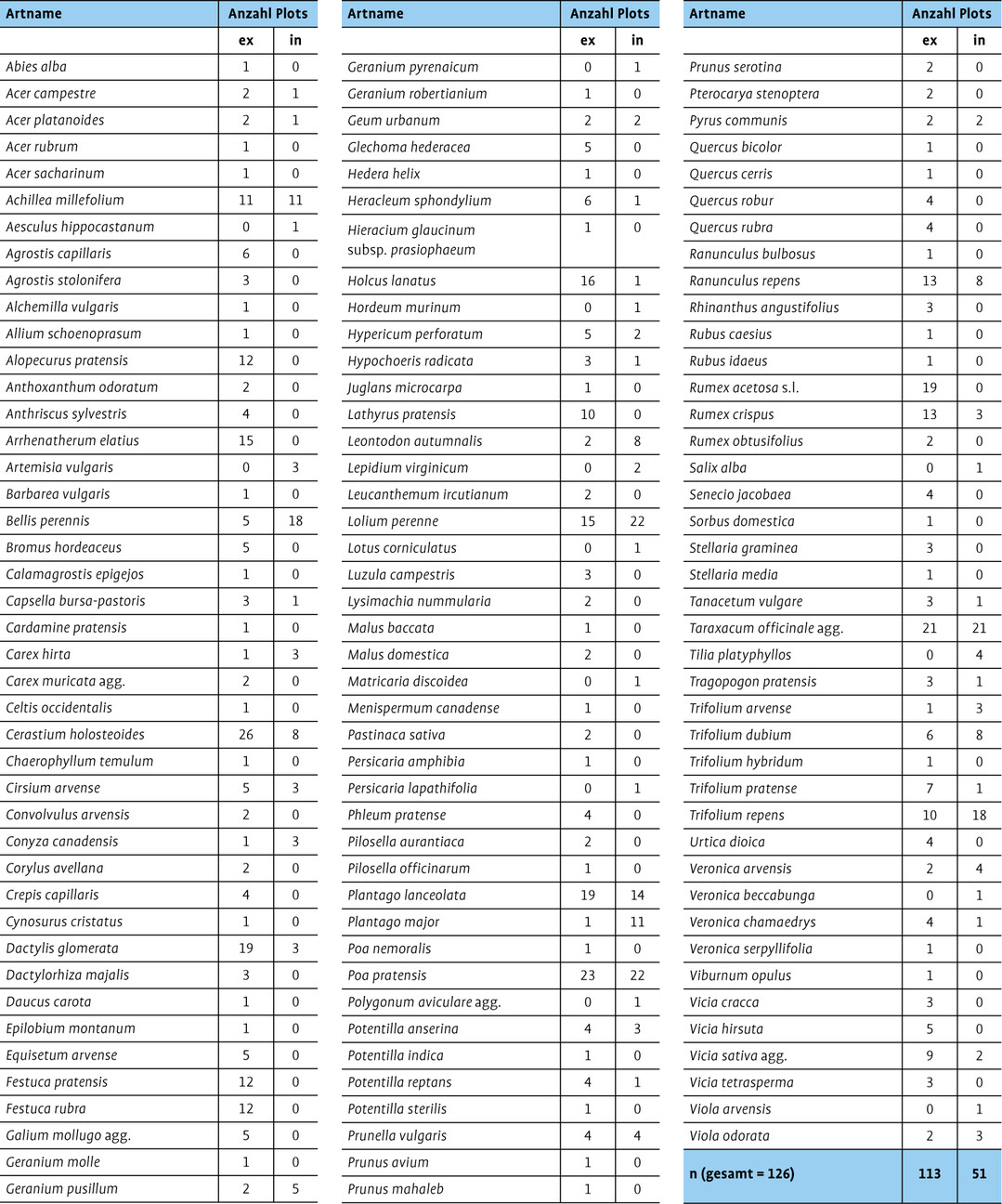

Grünflächen haben im Stadtgebiet große Bedeutung für Menschen, Tiere und Pflanzen, in ihnen liegt viel Potenzial hinsichtlich der Verbesserung des gemeinsamen Miteinanders. Die vorliegende Untersuchung geht der Frage nach, wie die Grünflächenpflege in der Stadt Greifswald aussieht, wer sie betreibt und welche Auswirkung sie auf die Blütenpflanzenvielfalt hat. Insgesamt wurden 126 Arten in 52 Vegetationsplots à 10 m² Aufnahmefläche nachgewiesen. Eine intensive Bewirtschaftungsweise führt zu einer signifikant geringeren Artenvielfalt als eine extensive Bewirtschaftung (10,3 gegenüber 18,7 mittlerer Artenzahl pro Plot), entsprechend einer Gesamtartenzahl von 51 gegenüber 113 im Vergleich intensiver und extensiver Flächen. Eine parallel durchgeführte Umfrage zeigte, dass eine extensive Grünflächenpflege durchaus Befürworter in der Stadt hat. Blütenreiche Wiesen werden mehrheitlich gleichermaßen als schön (72 %) und ökologisch (88 %) empfunden. Im Gegensatz dazu entspricht der eigene Garten bei 52 % der Befragten einem einheitlichen Intensivrasen. Diese Divergenz belegt, dass einer weitergehenden, stadtökologisch orientierten Öffentlichkeitsarbeit große Bedeutung zukommt. Möglichkeiten zum Ausbau extensiver Grünflächenpflege werden aufgezeigt.

Effects of management on the condition and acceptance of green spaces in Greifswald – A comparison of intensive and extensive management

Green spaces are of great importance for people, animals, and plants in the urban area. There is a lot of potential in them for improving mutual coexistence. The present study investigates the question of how green space maintenance in the city of Greifswald looks, who operates it, and what effect it has on the variety of flowering plants. A total of 126 species have been identified in 52 vegetation plots of 10 m² each. Intensive management leads to significantly lower biodiversity compared to extensive (10.3 to 18.7 average number of species per plot), corresponding to a total number of species from 51 to 113 when comparing intensive to extensive areas. A survey carried out in parallel showed that extensive green space maintenance certainly has supporters in the city. Flowery meadows are perceived as beautiful (72 %) and ecological (88 %) by the majority. In contrast, the own garden corresponds to a uniform intensive lawn for 52 % of respondents. This divergence proves that further urban ecology based public relations work is of great importance. Possibilities for expanding extensive green space maintenance are shown.

- Veröffentlicht am

Eingereicht am 29. 05. 2020, angenommen am 04. 12. 2020

1 Einleitung

Im Jahr 2016 lebten 77 % der Menschen in Deutschland in dicht und mittelstark besiedelten Gebieten (Statistisches Bundesamt 2018). Nicht wenige davon begegnen dem, was sie sich unter Natur vorstellen, am häufigsten in der Stadt, und zwar auf dem Weg zur Arbeit, beim Spaziergang oder beim Joggen im Park. Welche Rolle spielt dabei das Aussehen der Natur vor unserer Haustür? Und wie sollen diese Grünflächen unserer modernen Städte gestaltet sein und welche Aufgaben müssen sie erfüllen?

1.1 Geschichte und Zustand der Grünflächenpflege

Der Geist der Spätaufklärung brachte ein Naturverständnis hervor, das ein individuelles und gemeinschaftliches Erleben der ästhetischen Seite der Natur einforderte. Dies sorgte in den Städten des 18. Jahrhunderts für die Entstehung und die Pflege von Grün- und Parkanlagen (Lissok 2000). In dieser Zeit entstanden auch in Greifswald die ersten systematisch angelegten Grünflächen, von denen einige noch heute bestehen. Im Jahr 1782 eröffneten die Wallanlagen in Greifswald, die heute einen großen zusammenhängenden Grüngürtel um die Innenstadt bilden. Nachfolgend war die Grünflächenpflege stark durch den Einfluss von Bürgern aus der Mittel- und Oberschicht geprägt. In einem neu gegründeten Greifswalder Verschönerungsverein beteiligten sich viele Intellektuelle und Professoren. Dies führte unter anderem zur Einberufung eines Stadtgärtners, der die Gestaltung für die Stadt übernahm. 1890 entstanden zum Beispiel die Credner-Anlagen (ebenda), die auch ein Teil dieser Untersuchung sind.

Die Etablierung der „Intensivrasenpflege“ wird auf die 1950er-Jahre datiert (Müller 1989). Schmidt (2005) beschreibt das Bild der Grünanlagen im Jahr 1975 als eine intensiv bearbeitete Rasenfläche, die häufig gemäht, gedüngt und herbizidbehandelt wird, um sie nachfolgend vermittels Ausschilderung („Betreten verboten“) von der Nutzung auszuschließen. Durch das Erstarken von Umweltschutzbewegungen kommt es teilweise zu einem Umdenken. Während es auf der Jahrestagung der „Ständigen Konferenz der Gartenamtsleiter im Deutschen Städtetag“ 1979 noch Vorträge von Vertretern großer deutscher Chemieunternehmen gibt, gründet sich im Jahr 1989 die BUND-Initiative „Aktion Garten ohne Gift, die pestizidfreie Gemeinde, Vielfalt oder Standardgrün“ (Schmidt 2005), und im Jahr 1981 beruft die „Ständige Konferenz der Gartenbauamtsleiter“ beim Deutschen Städtetag eine Arbeitsgruppe ein, die sich mit dem Thema „Möglichkeiten funktionsgerechterer und naturnäherer Anlage und Pflege von Grünflächen“ beschäftigen soll (Schmidt 1983). In dem von dieser Arbeitsgruppe veröffentlichten Bericht wird bereits festgestellt, dass die damals aktuelle Form der mechanischen und chemischen Pflege von Grünflächen eine der Ursachen für den Artenrückgang in Flora und Fauna ist (ebenda). Außerdem werden Möglichkeiten zu naturnäherer Pflege vorgeschlagen, die auch heute von vielen Naturschutzverbänden gefordert werden, wie zum Beispiel ein- oder zweischürige Mahd auf Böschungsstreifen und Straßenbegleitgrün, das Anlegen von Wiesenstreifen am Rand von größeren Rasenflächen zur Stärkung der Überwinterungsmöglichkeiten der Insekten und generell die flächennutzungsbezogene Differenzierung des Mahdregimes (Schmidt 1986).

In den folgenden Jahren stiegen die Arbeitskosten stetig an, parallel sanken die finanziellen Mittel für die Grünflächenpflege (Lissok 2000). Dieser Trend prägt die Grünflächenpflege bis heute (Mohaupt et al. 2018). Zusätzlich wird das Potenzial der städtischen Grünflächen für die biologische Vielfalt und für das Stadtklima durch etliche Programme in seiner öffentlichen Wahrnehmung unterstützt. Als Beispiele werden hier das Programm „StadtGrün naturnah“ des Vereins Kommunen für biologische Vielfalt e.V. und das Programm zur Städtebauförderung „Zukunft Stadtgrün“, gefördert vom Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz, Bau und Reaktorsicherheit (BMUB), genannt (BMUB 2017).

Generell zeigt sich an manchen Stellen, dass die Empfehlungen der Ständigen Konferenz der Gartenbauamtsleiter von vor bald 40 Jahren heute noch immer ein Konfliktpunkt in der kommunalen Grünflächenpflege in Deutschland sind. Im Jahr 2016 wurde beispielsweise von der Senatsverwaltung für Umwelt, Verkehr und Klimaschutz in Berlin das „Handbuch Gute Pflege“ veröffentlicht (Senatsverwaltung Berlin 2016). Dieses soll unter anderem Ziele der Strategie zur Biologischen Vielfalt in die Grünflächenpflege in Berlin integrieren und formulieren, was unter einer Grünflächenpflege, die naturschutzfachliche Aspekte beachtet, zu verstehen ist (Ruddeck & Schahin 2017). In diesem Zusammenhang wird aber zugleich konstatiert, dass es realistischerweise noch einige Zeit dauern wird, bis die Inhalte des Handbuchs auf allen Ebenen genutzt werden können (ebenda).

1.2 Potenzial von Grünflächen im Stadtgebiet

Die Anlage und intensive Pflege von naturfernen Grünflächen wird von politischer Seite als eine Ursache für den starken Rückgang zahlreicher Dorf- und Straßenpflanzen gesehen (MLUV MV 2012). Um dieser Entwicklung entgegenzuwirken, empfiehlt das Ministerium für Landwirtschaft Umwelt und Verbraucherschutz Mecklenburg-Vorpommern die Anlage von Ruderalflächen und die extensive Pflege von Grünflächen sowie die Anlage von Landschaftsrasen statt Zierrasen (ebenda).

Im Jahr 2010 wurde in Tübingen die studentische „Initiative Bunte Wiese“ gegründet, um eine naturschutzfachliche Optimierung der Grünflächenpflege zu fördern (Unterweger et al. 2015). Neben Tübingen haben auch etliche andere Kommunen in Deutschland in den letzten Jahren Konzepte entwickelt und etabliert, mit deren Hilfe nun versucht wird, naturnahe Grünflächenpflege zu etablieren. Zusammengeschlossen haben sie sich im Verein „Kommunen für biologische Vielfalt e.V.“ (www.kommbio.de/home/ abgerufen 20.3.2020).

Aktuelle Berichte zum Rückgang der Biodiversität weltweit und in Deutschland werden immer bedrückender. So sind in der Zeit von 1989 bis 2016, also innerhalb von 27 Jahren, 76 % der Biomasse der fliegenden Insekten verschwunden (Hallmann et al. 2017). Gleichzeitig gibt es viele Studien, die zeigen, dass eine Extensivierung der Mahdintensität positive Auswirkungen auf die Insektenwelt haben kann. Es ist belegt, dass Pestizide und häufiges Mähen einen negativen Effekt auf die Pflanzendiversität haben (Politi Bertoncini et al. 2012). Außerdem wurde gezeigt, dass eine geringere Mahdhäufigkeit die Artenvielfalt von Bienen fördert (Lerman et al. 2018). Des Weiteren wurde erkannt, dass eine Umstellung des Mahdkonzeptes mit Verringerung der Mahdintensität die Vielfalt von Tagfaltern signifikant erhöht (Kricke et al. 2014). Städtische Grünflächen bieten demnach Möglichkeiten, den Rückgang der Biodiversität zu mindern. Neuerdings werden in Städten zudem Blühstreifen angelegt, in Greifswald seit 2013 (Ostsee-Zeitung, Ausgabe Greifswald vom 14.9.2013).

Städtische Grünflächen bieten ebenso die Möglichkeit, die genetische Vielfalt der Arten zu schützen. Durch das Wiederherstellen von Verbindungen zwischen isolierten Populationen können Grünflächen helfen, den Genaustausch bei Pflanzen unterschiedlicher Populationen zu erhalten (Roberts et al. 2007).

Ein weiteres Potenzial für den Naturschutz besitzen Grünflächen dadurch, dass ihre Pflege in Deutschland im Verantwortungsbereich der Kommunen liegt. Wie bereits dargestellt, haben in den letzten Jahren etliche von ihnen eigene Projekte gestartet, um durch eine Neuaufstellung des Pflegeregimes Flächen für den Naturschutz zu schaffen. Im Rahmen dieser Arbeit sollte untersucht werden, wie die aktuelle Grünflächenpflege in Greifswald aussieht und ob die vorliegenden Pflegetypen einen messbaren Effekt auf die Artenvielfalt der Flora der Untersuchungsflächen haben.

Um zu klären, ob und gegebenenfalls auf welchem Wege Veränderungen hin zu einer aus naturschutzfachlicher Sicht optimierten Pflege in Greifswald möglich sind, wurden Interviews sowohl mit ausgewählten Grünflächenbesitzern in der Stadt geführt als auch ein Meinungsbild der Greifswalder bezüglich der Grünflächenpflege eingeholt. Es sollten auf diesem Wege möglicherweise vorhandene Hindernisse bei der Umsetzung von Extensivierungsmaßnahmen ausfindig gemacht werden.

2 Material und Methoden

2.1 Flächenauswahl und Informationsbeschaffung

Die Universitäts- und Hansestadt Greifswald hat insgesamt 59.382 Einwohner und eine Bevölkerungsdichte von 1.170 Einwohnern pro km² (Statistisches Amt Mecklenburg-Vorpommern 2018). Von den 50,8 km² Bodenfläche der Stadt sind rund 28,8 km² Vegetationsfläche. Dazu gehört die Gesamtheit der Erholungs- und Sportmöglichkeiten bietenden Grünanlagen, Parks und Wälder (Universitäts- und Hansestadt Greifswald 2019).

Mithilfe von topografischen Karten und digitalen Orthofotos des GeoPortal.MV (Landesamt für Innere Verwaltung Mecklenburg-Vorpommern, Daten aus dem ersten Quartal 2019) wurde eine Liste von Grünflächen im Stadtgebiet erstellt. Bei dieser Auswahl wurde die Definition des Bundesamtes für Naturschutz für Grünflächen verwendet (Bundesamt für Naturschutz 2018). Anfragen an die Stadt Greifswald, die kommunale Wohnungsbau- und Verwaltungsgesellschaft mbH Greifswald (WVG), die Wohnungsbaugenossenschaft Greifswald (WGG), die Universität Greifswald und die Universitätsmedizin Greifswald sowie verschiedene Kirchen in der Greifswalder Innenstadt sollten Informationen über Eigentümer und Pächter potenzieller Untersuchungsflächen zur Verfügung stellen. Nach Möglichkeit wurden Gespräche über Anzahl, Lage und Größe der bewirtschafteten Flächen sowie das aktuelle Management der Grünflächen geführt. Die Interviews mit den Flächenbesitzern zeigten ein sehr unterschiedliches Bild hinsichtlich der Bewirtschaftung.

Das Greifswalder Bauamt gibt die imVerantwortungsbereich der Stadt befindlichen Flächen mit rund 794 ha an, das entspricht knapp einem Drittel der im Stadtgebiet liegenden Vegetationsflächen. Die Zuständigkeit für diese Flächen teilt sich auf mehrere Stellen auf. Das für die Untersuchungsflächen relevante Tiefbau- und Grünflächenamt bewirtschaftet davon rund 173 ha. Das Management der Grünflächen, insbesondere die Häufigkeit der Mahd, wird in fünf Pflegestufen betrieben, wobei die erste Stufe für Flächen „mit hohem Repräsentationswert“ bestimmt ist und die fünfte für extensive, ökologische Flächen. Die übrigen Stufen liegen in ihrer Pflegeintensität dazwischen. In der ersten Stufe wird alle 2–3 Wochen mit Aufsatzmäher und Auffangkorb gemäht und in der fünften nur zweimal jährlich. Die Pflegestufe Eins wird ein- bis zweimal pro Jahr beziehungsweise bei Neuanlage der Grünfläche öfter gedüngt, mechanische oder chemische Moosbekämpfung findet nicht statt. Für die Erhebung wurde versucht, Flächen auszuwählen, die den Pflegestufen Eins, Zwei oder Fünf entsprechen.

In Greifswald sind zwei großeWohnungsgesellschaften aktiv. Beide betreuen im Wesentlichen die Grünflächen der Wohnanlagen; seltener werden größere Wiesen und Parks, die für die Öffentlichkeit frei zugänglich sind und in der Innenstadt liegen, bewirtschaftet. Die WVG Greifswald bewirtschaftet über eine eigene Dienstleistungsgesellschaft (DLG) etwa 32 ha Rasen in Greifswald (DLG Greifswald 2019), weitere Details zum Grünflächenmanagement konnten mangels Kooperation nicht erhoben werden. Die WGG beauftragt für ihre auf 20 ha erforderliche Grünflächenpflege private Unternehmen. Das Prozedere dort sieht einen Mahdrhythmus von sieben bis neun Mal pro Jahr und eine jährliche Düngung vor. Mechanische und chemische Moosbekämpfung findet bei Bedarf statt. Die Kosten werden hier auf die Mieter umgelegt, bei den anderen Grünflächen ist die Pflege steuerfinanziert. Im Rahmen der Datenaufnahme konnte, mangels Zugangs zu entsprechenden Informationen, nicht jedes Mal geklärt werden, ob die Fläche durch eine der Wohnungsgesellschaften oder direkt durch die Stadt betreut wird. Eine Zuordnung wurde zusätzlich dadurch erschwert, dass beide bei der Pflege auf dieselben Dienstleistungsunternehmen zurückgreifen.

DieUniversität Greifswald besitzt über die Universitätsmedizin sowie den Botanischen Garten (2 ha) und das Arboretum (6 ha) extensiv genutzte Grünflächen im Stadtgebiet, die ebenfalls Teil der Untersuchung sind. Dort wird nicht öfter als zwei- bis dreimal pro Jahr gemäht und auf Düngung und zum Teil auch auf Mulchmahd verzichtet.

DieKirchengemeinden St. Jacobi und St. Nikolai liegen im Herzen Greifwalds und verfügen über kleine, in die Untersuchung einbezogene Grünflächen in unmittelbarer Nähe der Kirchengebäude. Beide werden mit einer zumeist wöchentlichen Mahd intensiv betreut und sind Teil der Untersuchung. Über eventuelle Düngung liegen keine Informationen vor.

Nach Durchführung der Interviews mit allen Flächenbewirtschaftern zeichnete sich ab, dass sich die Flächen in zwei Nutzungskategorien unterteilen lassen. Ausgewählt wurden schließlich 25 Flächen mit einer Größe zwischen 403 m² und 98.181 m² und einem arithmetischen Mittel von rund 17.446 m². Gewählt wurden Flächen, für die ausreichende Informationen vorlagen, die innerhalb der Stadtgrenzen Greifwalds liegen und deren Pflege sich einer der beiden nachstehenden Gruppen zuteilen ließ. Es wurde darauf geachtet, keine Flächen zu untersuchen, die erst im Jahr 2018 oder 2019 auf die aktuelle Nutzung eingestellt beziehungsweise frisch eingesäht wurden. Um die gesammelten Informationen über das Mahdregime zu überprüfen, wurden ab April 2019 bis Juli 2019 wöchentliche Kontrollen zur Erfassung des Mahdregimes für die meisten Flächen durchgeführt.

Die untersuchten 25 Flächen wurden in die folgenden zwei Gruppen unterteilt:

12 extensiv genutzte Flächen:

- werden zwischen ein- und dreimal pro Jahr gemäht,

- erfahren keine regelmäßige Düngung,

- eine mechanische oder chemische Moosbekämpfung unterbleibt.

13 intensiv genutzte Flächen:

- werden öfter als fünfmal pro Jahr gemäht, in der Regel zwischen sieben und 20-mal,

- Düngung und Moosbekämpfung erfolgen nach Bedarf.

2.2 Kartierung der Vegetation

Im Zeitraum vom 22.5.–19.7.2019 wurden auf 25 in der Größe variierenden Flächen innerhalb des Greifswalder Stadtgebietes 52 Vegetationsaufnahmen durchgeführt (Abb. 1). Diese Plots wurden zufällig über die Grünflächen verteilt, aber Traufbereiche vorhandener (Park-)Bäume ausgeschlossen. Nach dem Minimumarealansatz wurde eine für Wiesen in temperaten Klimazonen empfohlene 10 m² große Plotgröße ausgewählt, auf der die Artengemeinschaft ausreichend vollständig repräsentiert wird (Mueller-Dombois & Ellenberg 1975). Aus den erfassten Artenzahlen wurde aus allen Plots einer Fläche ein Mittelwert gebildet.

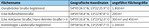

In jedem Plot wurden alle Gefäßpflanzen nach der Methode von Braun-Blanquet (1964) erfasst. Für die häufig nur vegetativ vorliegenden Stadien wurde Eggenberg & Möhl (2013) genutzt, aus König (2005) ließen sich lokale Angaben zum Vorkommen entnehmen, die Nomenklatur folgt Jäger (2017). Zur wissenschaftlichen Weiterverwendbarkeit wurden die geografischen Koordinaten der Plots ermittelt. Um einen Einfluss auf die Vegetation zu überprüfen, wurde nach einem zuvor festgelegten Schlüssel ein Licht-Parameter geschätzt (Tab. 1).

2.3 Umfrage

Um das Meinungsbild der Anwohner über die Grünflächen zu bewerten, wurden 50 Menschen im Zeitraum 6.5.–29.6.2019 zum Zustand und Management der Grünflächen in der Greifswalder Innenstadt befragt (Mindestalter von 18 Jahren, fester Wohnsitz in Greifswald seit mindestens drei Monaten), die dort Grünflächen besuchten (Credner-Anlagen und Wallanlagen, Auswahl nach technischen Erwägungen, Umfrage nicht repräsentativ).

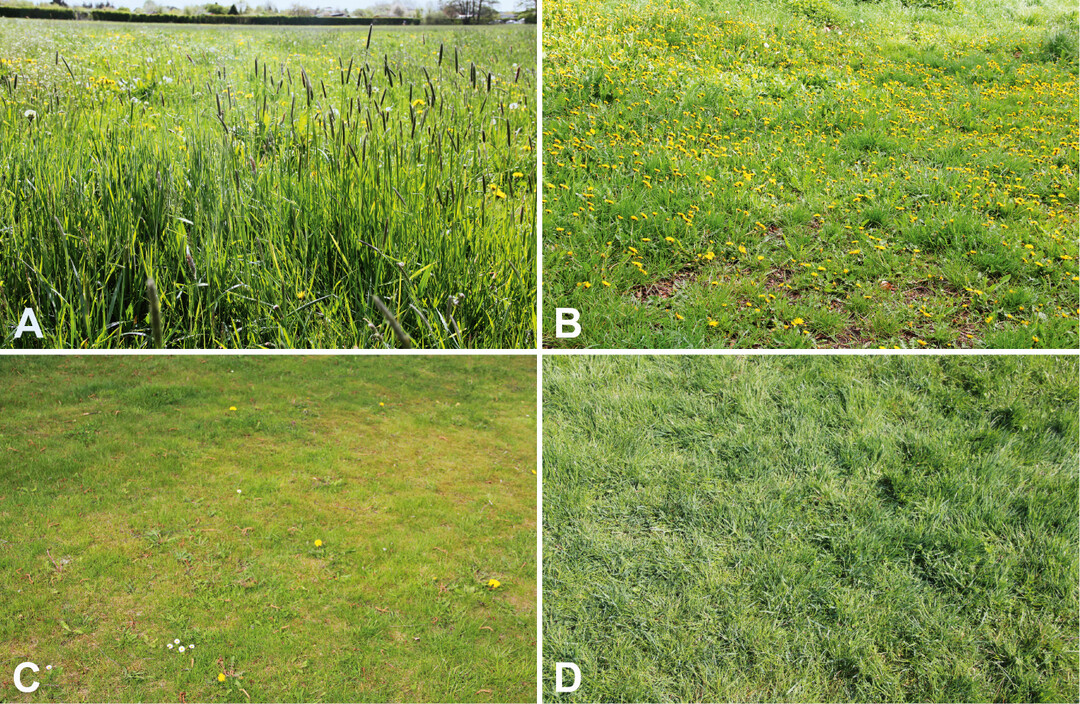

Imersten Teil der Umfrage wurden den Teilnehmenden vier Bilder von Grünflächen aus Greifswald gezeigt, anhand derer sie angeben sollten, welches Motiv für sie am schönsten ist, welches einen hohen ökologischen Wert hat und welche der Grünflächen am ehesten der Fläche ähnelt, die sie in ihrem eigenen Garten haben oder gerne hätten (Abb. 2).

Imzweiten Teil wurde erfragt, aus welchem Stadtteil sie kommen, wie oft sie die Grünflächen Greifwalds in den warmen Monaten durchschnittlich nutzen und welche Bedeutung sie für sie haben. Es wurde abgefragt, was für ein Bild sie von dem Management der Grünflächen haben, die sie regelmäßig besuchen, wie oft ihrer Meinung nach die Grünflächen gemäht werden und ob sie finden, dass dies zu oft, zu selten oder genau richtig ist. Zum Schluss sollten die Befragten Angaben dazu machen, wie oft sie ihren eigenen Rasen in ihrem Garten mähen oder mähen würden, wenn sie einen hätten. Zu den Fragen gab es festgelegte Antwortmöglichkeiten zur Wahl.

Alle Daten der Kartierung und der Umfrage wurden digital erfasst. Da die Daten zu Artenzahlen, Flächengrößen und Deckung der Vegetationsschichten überwiegend keine Normalverteilung aufwiesen und der Parameter Lichtverfügbarkeit in einer Ordinalskala erfasst wurde, wurden nichtparametrischen Tests zur Überprüfung von Korrelationen (Spearman-Rangkorrelation) und Unterschieden (Wilcoxon-Rangsummen) angewandt und mit der Statistiksoftware R analysiert (R Core Team 2018).

3 Ergebnisse

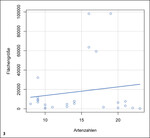

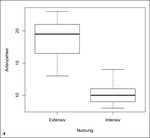

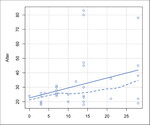

3.1 Artenzahlen

Die Korrelation von Flächengröße und Artenzahl pro Aufnahmefläche zeigt Abb. 3. Bei den extensiven Grünflächen betrug die durchschnittliche Artenzahl 18,7, bei den intensiv gepflegten 10,3 Arten auf 10 m² Untersuchungsfläche (Abb. 4). Der Wilcoxon-Rangsummen-Test zeigt, dass sich die Artenzahlen der extensiv und der intensiv genutzten Flächen signifikant unterscheiden (p = 0,001). Die Daten, die für den Parameter Licht aufgenommen wurden, zeigen ebenfalls keine Signifikanz einer Korrelation von Licht und Artenzahlen an (Spearman-Rangkorrelation, zweiseitig, p = 0,226) (Abb. 5).

3.2 Artenzusammensetzung

Insgesamt wurden 126 Blütenpflanzenarten erfasst (Tab. 2). Blütenpflanzen, die auf den meisten der untersuchten 25 Flächen (mit 52 Plots) vorkamen und dort auch oft häufig waren, sindPoa pratensis (auf 45 von 52 Plots),Lolium perenne (38/52),Cerastium holosteoides (34/52),Plantago lanceolata (33/52),Trifolium repens (28/52) undRanunculus repens (22/52).

Neben diesen Arten kamen auf den 13 intensiv bewirtschafteten Flächen (24 Plots) häufigerBellis perennis (auf 18 von 24 Plots),Plantago major (11/24),Leontodon autumnalis (8/24) undTrifolium dubium (8/24) vor.

Auf den extensiv bewirtschafteten zwölf Flächen (28 Plots) waren häufigDactylis glomerata (auf 19 von 28 Plots),Rumex acetosa (19/28),Holcus lanatus (16/28),Arrhenaterum elatius (15/28),Rumex crispus (13/28),Alopecurus pratensis (12/28),Festuca pratensis (12/28),Festuca rubra (12/28),Lathyrus pratensis (10/28),Galium mollugo (5/28) undGlechoma hederacea (5/28) zu finden.

Gräser wiePoa pratensis undLolium perenne , die auf intensiven Flächen dominieren und den uns bekannten „Rasen“ bilden, lassen auf extensiv gepflegten Flächen in ihrer Häufigkeit nach, wo sie durch stark wüchsige Gräser wieAlopecurus pratensis ,Festuca pratensis undHolcus lanatus abgelöst werden. Hinzu kommen deutlich mehr Blühpflanzen wieGalium mollugo ,Lathyrus pratensis und verschiedeneVicia -Arten. Neben der Tatsache, dass im Mittel 8,4 Arten mehr auf einem Plot zu finden sind, ändert sich mit dem Management die Artenzusammensetzung der Grünflächen.

Innerhalb der extensiv gepflegten Flächen können drei Gruppen hinsichtlich Entstehung, Aussehen und Vegetationszusammensetzung unterschieden werden. Dieerste Gruppe umfasst das sogenannte Dauergrünland, also Grünflächen, die zur Gewinnung von Grünlandfutter für zum Beispiel Milchkühe genutzt werden. Dies betrifft vier bis zu 90.000 m² große Flächen dieser Untersuchung, die zwei- bis dreimal pro Jahr gemäht und nicht gedüngt werden. Auf diesen Wiesen gibt es eine hohe Gesamtdeckung mit viel Biomasse, vermutlich, da alle Flächen von Haus aus relativ feucht sind, was zahlreiche Entwässerungsgräben erkennen lassen. Die erwähnten typischen (Futter-)Gräser sind dominant und verdrängen oft andere Arten. Daher liegt der Mittelwert dieser Flächen mit 17 Arten leicht unter dem Wert aller extensiven Flächen (18,7 Arten/10 m² Fläche). Diezweite Gruppe stellen gehölzreiche Wiesen im Arboretum und im Botanischen Garten dar. Auf den Flächen im Arboretum ist die einzige Orchideenart zu finden. Hier wurde mit 23 Arten die größte Artenvielfalt gemessen und auch der Mittelwert ist hier mit 21 Arten/10 m² am größten. Ein angepasstes Mahdregime fördert das Vorkommen sensibler Arten. Gleichwohl ist nicht auszuschließen, dass Ansamungen aus angelegten Beeten vorkommen beziehungsweise Diasporen über Erdtransporte verbreitet werden. Diedritte Gruppe umfasst drei Flächen, die sonnig und in der Nähe befahrener Straßen liegen. Hier lässt sich eine Vielzahl verschiedener Blühpflanzen finden. Mit einem Mittelwert von 20,3 Arten/10 m² sind diese Flächen nahezu so artenreich wie die zuvor beschriebene Gruppe. Dies zeigt, wie viel Potenzial in verkehrsbegleitenden Grünflächen liegt.

93 Arten wurden seltener erfasst oder ließen sich nicht eindeutig einer der Gruppen zuordnen. Unter ihnen finden sich viele Aufwüchse angepflanzter Gehölze.

Die Gesamtdeckung betrug im Mittel 94,3 %, wobei extensive Flächen eine signifikant höhere Gesamtdeckung (Mittelwert = 96,1 %) aufweisen als intensive (Mittelwert = 92,2 %) (Wilcoxon-Rangsummentest, einseitig > 0, p = 0,014). Die Krautschicht ist mit einem Mittelwert aller Flächen von 92,4 % die Schicht, die den Hauptanteil der Vegetation beinhaltet. Auch hier gibt es einen signifikanten Unterschied zwischen intensiv (Mittelwert = 89,5 %) und extensiv (Mittelwert = 95,0 %) (Wilcoxon-Rangsummentest, einseitig > 0, p = 0,010). Die Baum-, Strauch- und Moosschichten der verschiedenen Nutzungsgruppen unterscheiden sich nicht signifikant (Wilcoxon-Rangsummentest, pBaum = 0,140, pStrauch = 0,375, pMoos = 0,845).

Auf Flächen des Arboretums wurden Rote-Liste-Arten (Voigtländer & Henker 2005) wie zum BeispielRhinanthus angustifolius undDactylorhiza majalis gefunden (beide Gefährdungskategorie 2 – „stark gefährdet“). Auf einer Fläche der Universitätsmedizin Greifswald, die seit wenigen Jahren aus Kostengründen extensiv bewirtschaftet wird, wurdeCynosurus cristatus (Gefährdungskategorie 3 – „gefährdet“) kartiert. Im Botanischen Garten kamenCardamine pratensi s undLeucanthemum ircutianum (beide „gefährdet“) sowieLuzula campestris („Vorwarnstufe“) vor. Auf intensiv bewirtschafteten Grünflächen wurden keine bedrohten Pflanzenarten gefunden.

3.3 Befragung

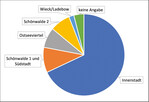

Befragt wurden 30 Frauen und 20 Männer im Alter von 18 bis 92 Jahren. Bei den Frauen betrug das Durchschnittsalter 26,0 und bei den Männern 24,5 Jahre. Der überwiegende Teil der Befragten (68 %) kommt aus der Innenstadt. Nicht vertreten waren die Stadtteile Riems, Eldena und Friedrichshagen (Abb. 6).

Bei den Fragen nach dem schönsten Bild und dem größten ökologischen Wert (siehe Abb. 2) hat die blütenreiche Wiese in Bild A den meisten Zuspruch bekommen (Abb. 7). Es stimmten 36 der Befragten für A als schönstes Bild (72 %) und 44 für A als das Bild mit dem größten ökologischen Wert (88 %). Für 26 Befragte (52 %) ähnelte der einheitliche Rasen (Bild D) dem eigenen Garten am ehesten.

Die meisten Befragten (n = 29) waren der Meinung, dass genau richtig gemäht wird. Je sechs fanden, dass zu oft oder zu selten gemäht wird. Weitere sechs konnten keine Angabe machen. Die Schätzungen darüber, wie oft gemäht wird, reichten von zwei Mal bis 28 Mal pro Jahr (entsprechend alle drei Monate beziehungsweise wöchentlich während der Vegetationsperiode). Die Gruppe, die der Meinung war, es wurde zu oft gemäht, war im Mittel der Ansicht, dass 15,0 Mal gemäht wird. Die Gruppe der Menschen, die fanden, es wurde zu selten gemäht, haben einen Mittelwert von 8,8, und in der Gruppe „genau richtig“ liegt der Mittelwert bei 20,6.

Insgesamt 35 der Befragten antworteten auf die Frage, wie oft sie die Grünflächen von Greifswald in den warmen Monaten durchschnittlich nutzen, mit täglich (n = 14) oder mehrmals die Woche (n = 21). Fünf gaben eine Nutzung von mindestens einmal pro Woche an und sieben gaben an, nur alle paar Wochen die Grünflächen zu nutzen.

Auf die Frage, wie oft sie ihren Rasen zu Hause mähen oder mähen würden, wenn sie einen Garten oder Ähnliches hätten, antworteten insgesamt acht Befragte, sie würden nach Gefühl mähen. Im Durchschnitt mähen die Befragten 12,9 Mal pro Jahr. Es besteht eine signifikante positive Korrelation von Alter und Häufigkeit der Mahd (Spearman-Rangkorrelation, einseitig, p = 0,018, Abb. 8).

Zur Bedeutung von Grünflächen im Greifswalder Stadtgebiet konnten die Befragten mehrere Antworten geben. Am häufigsten wurde der Erholungswert genannt (n = 43), gefolgt von dem ökologischen (n = 36) und dem ästhetischen (n = 35) Wert. Bedeutung für den Klimaschutz und das Stadtklima war 32 Befragten wichtig.

4 Diskussion

4.1 Kartierung

Das Management hat einen entscheidenden Einfluss auf die Artenzahlen der Gefäßpflanzen auf innerstädtischen Grünflächen. Eine intensive Mahd, regelmäßige Düngung und der Einsatz von chemischen und mechanischen Moosbekämpfungsmaßnahmen verringern die Artenvielfalt der Gefäßpflanzen. Wenn Pflanzen regelmäßig gemäht werden, können die meisten Arten ihre Reproduktionsphase nicht erreichen und keine Blüten oder Samen ausbilden. Daraus folgend setzen sich die Arten durch, die sich vegetativ vermehren können, was langfristig zu einer artenärmeren Wiese führt (Ellenberg & Leuschner 2010).

Die ermittelten Ergebnisse bestätigen die Befunde von Studien, die vergleichbaren Fragestellungen nachgingen (Chollet et al. 2018, Müller 1989, Rudolph et al. 2017). Rudolph et al. (2017) ermittelten so für extensive Grünflächen in Köln und Münster (in Klammern genannt sind jeweils die Vergleichsangaben der Greifswalder Befunde) einen Blütenpflanzenpool von 140 (113) Arten bei durchschnittlich 18,1 (18,7) Blütenpflanzen/Plot, für intensive Grünflächen waren es 80 (51) Arten insgesamt und 15,5 (10,3) Arten/Plot. In Rennes erfassten Chollet et al. (2018) insgesamt 81 Arten und eine mittlere Artenzahl von 14,4 auf extensiven versus 8,2–9,7 auf intensiven Parzellen.

Die herausragende Bedeutung von Wiesen für den Artenschutz in Botanischen Gärten ist auch aus Berlin belegt, wo der Durchschnitt vergleichbarer Probeflächen immerhin bei 32 Pflanzenarten liegt (Graf & Rohner 1984, Peschel & Rohner 2001). Verantwortlich hierfür ist die Tatsache, dass die Flächen nicht durch Tritt beeinflusst oder übernutzt sind und sie vereinzelt von Gartenherkünften unterwandert werden.

Abseits der Rote-Liste-Bewertungen (Voigtländer & Henker 2005) zeichnen sich regional für zahlreiche weitere Arten Rückgangstendenzen ab, die vornehmlich auf den agrarbedingten Nutzungswandel zurückzuführen sind (König 2005). Extensiv gepflegte städtische Flächen erweisen sich hier als Rückzugsräume, im Untersuchungsgebiet trifft dies fürAnthoxanthum odoratum ,Daucus carota ,Lysimachia nummularia ,Pilosella officinarum ,Ranunculus bulbosus undVeronica serpyllifolia zu.

Des Weiteren ist die Bedeutung von extensiven Grünflächen als Habitat für verschiedene Tiergruppen (Helden & Leather 2004, Helden et al. 2018, Kricke et al. 2014, Rennwald & Rennwald 2004, Venn & Kotze 2014) oder für Luftreinigung und Klimaregulation hervorzuheben (Vieira et al. 2018). So belegen etwa Kricke et al. (2014) eine stark signifikante Abhängigkeit der Tagfalterarten-Diversität von der Anzahl dicotyler Pflanzenarten, wobei ihre intensiv gepflegten Flächen mit 14 Tagfalterarten nur etwa halb so viele Vertreter aufweisen wie die extensiven Vergleichsflächen mit 26 Arten.

4.2 Umfrage

Auch wenn die Hälfte der Befragten einen kurzen Rasen in ihrem Garten haben oder gerne hätten, hielt ein Drittel ein Bild mit extensiven Grünflächen (A+B) für das schönste mit dem größten ökologischen Wert. In der Öffentlichkeit ist demnach die Wahrnehmung für ästhetische und ökologische Werte von Grünflächen vorhanden. Andere Studien zeigen ebenso, dass Grünflächen bevorzugt werden, die strukturreich sind, naturnah aussehen und verschiedene Sinne und Aktivitäten ansprechen (Ignatieva et al. 2017, Ineichen et al. 2010), zumindest im blütenreichen Sommeraspekt. Eine Erhöhung der Biodiversität wirkt sich dabei auch positiv auf das Wohlbefinden der Menschen aus (Fuller et al. 2007). Aus den Ergebnissen der Umfrage lässt sich ableiten, dass es eine große Anzahl Menschen in Greifswald gibt, die extensive Grünflächen begrüßen würden.

Da sich für die gesamte Stadt kein durchschnittlicher Mahdrhythmus bestimmen lässt, kann nicht exakt ermittelt werden, wie gut oder schlecht die Befragten geschätzt haben. Fest steht aber, dass die Meinungen zur Mahdintensität weit auseinandergehen. Bei einem Teil der Befragten herrscht Unsicherheit, wie oft gemäht wird, und selbst eine grobe Schätzung ist schwierig. Viele Menschen hatten sich bisher offensichtlich noch nicht wirklich Gedanken über dieses Thema gemacht. Eine effektive Öffentlichkeitsarbeit mit dieser Thematik unter Berücksichtigung der unterschiedlichen Nutzungsinteressen ist also wichtig.

Im Rahmen der Umfrage und in den Interviews mit den Flächenbesitzern war häufig die Aussage zu vernehmen, dass eine „unordentliche“ Grünanlage von keiner Seite gewünscht sei und die Bevölkerung am liebsten intensiv gepflegte Rasenflächen sieht. Die Ergebnisse unserer Umfrage stützen diese Aussage jedoch nicht, wenn die gesamte Gesellschaft betrachtet wird. Eine Studie aus dem Süden Englands zeigt, dass lediglich 16 % der Befragten eine Umwandlung von Rasen in Wiese negativ sahen, während 65 % sie begrüßten (Southon et al. 2017). Außerdem wurden struktur- und artenreiche Wiesen am meisten bevorzugt. Die Akzeptanz konnte signifikant durch Erläuterung der Ökosystemdienstleistungen der Wiesen gesteigert werden.

Ebenfalls festgestellt wurde, dass Führungskräfte von öffentlichen Einrichtungen, nach den Studien von Barnes et al. (2018) und Hoyle et al. (2017), keine Barriere bei der Umsetzung von Extensivierungsmaßnahmen darstellen und diesem Thema in der Mehrzahl aufgeschlossen gegenüberstehen. Als Konsequenz aus diesen Tatsachen lässt sich schließen, dass die Umgestaltung der städtischen Grünflächen in Greifswald kein Projekt ist, das ähnlich starken Gegenwind zu erwarten hat wie etwa das viel zitierte Beispiel der Errichtung von Windkraftanlagen in Norddeutschland. Unterstützt wird diese Vermutung durch Kommunen wie beispielsweise Bad Saulgau in Baden-Württemberg, die Stadt Ravensburg und die Städte Bamberg und Riedstadt, die in den zurückliegenden Jahren im Rahmen des Bündnisses „Kommunen für biologische Vielfalt e.V.“ bereits verschiedene Extensivierungsprojekte bei ihren städtischen Grünflächen erfolgreich durchgeführt haben.

4.3 Formulierung von Managementvorschlägen

Welche Möglichkeiten gibt es, das aktuelle Grünflächen-Management in Greifswald zu optimieren? Die Stadt Greifswald ist als Flächeneigentümerin im Besitz von etwa 27,6 % der Vegetationsfläche in Greifswald (Universitäts- und Hansestadt Greifswald 2019). Die WVG bewirtschaftet über ihre DLG etwa 1,1 % der Vegetationsfläche und die WGG circa 0,7 % (DLG Greifswald 2019). An diesen Stellen ist es wünschenswert, die Extensivierung der Grünflächen auszuweiten. Privatpersonen können als Pate kleine Flächenstücke übernehmen und pflegen.

Flächen, die keinem starken Nutzungskonflikt unterliegen, wie zum Beispiel Straßenbegleitgrün und Parzellen, die zwischen Radwegen und einer Straße liegen, könnten für eine Extensivierung in Betracht gezogen werden. Als Vorbild für solche Maßnahmen bieten sich Flächen an, die Teil dieser Untersuchung sind. Ohne zusätzliche Kosten, eventuell sogar mit finanziellen Einsparmöglichkeiten, ohne Nutzungskonflikte und mit der Möglichkeit, Biodiversität zu fördern und Naturbewusstsein bei der Stadtbevölkerung zu stärken, bieten solche Flächen die idealen Bedingungen, Extensivierung auf städtischem Grün zu fördern. Sie stellen zudem eine ökonomisch sinnvolle und zeitsparende Alternative zur Anlage von Blühstreifen dar (Lerman et al. 2018).

Flächen, die im Greifswalder Stadtgebiet liegen und sich für die Förderung solcher Maßnahmen anbieten, sind in Tab. 3 zusammengefasst und in Abb. 1 verortet. Außerdem sollte bei Pflegeplanungen durch die Stadt und durch private Flächenbesitzer die Extensivierung von Grünflächen als Standardabfrage bei der Raumplanung einbezogen werden. So kann der Weg in Richtung differenzierte Grünflächengestaltung eingeschlagen werden.

Um die Insektenwelt zu schonen, haben sich verschiedenste Maßnahmen als wirkungsvoll etabliert. Es sollten Balkenmähgeräte bevorzugt und eine Schnitthöhe von mindestens 10 cm eingehalten werden. Eine Verzögerung des ersten Schnitts bis zum Monat Juli wäre optimal, zumindest auf Flächen, die bereits ausgehagert wurden (van de Poel & Zehm 2014). Da dies nicht auf allen Flächen möglich ist, ist es wichtig zu erwähnen, dass jede Maßnahme, die in den regulären Betriebsablauf integriert werden kann, bereits eine Verbesserung darstellt. So ist das Stehenlassen von Altgrasstreifen häufig eine einfache Maßnahme, die gleichzeitig ein erstes Bewusstsein für das Management von Grünflächen wecken kann.

Als Empfehlung des Labels „StadtGrün naturnah“ gilt (Rudolph et al. 2018): „Das größte ökologische Potenzial entfalten Hecken dann, wenn ihnen ein arten- und blütenreicher Saum vorgelagert wird, der nur ein- bis zweimal im Jahr und abschnittsweise gemäht wird.“ Auf – im Greifswalder Stadtgebiet häufigen – Innenhöfen könnten also Bereiche unberührt bleiben, die keinem Nutzungskonflikt unterliegen und nur noch aus Gewohnheit gemäht werden. In größeren Parks mit einem Gebüschsaum könnten die letzten 1–2 m davor ungemäht bleiben und so eine heterogenere Struktur der Wiese ermöglichen.

Greifswald hat sich bereits dem Bündnis „Kommunen für biologische Vielfalt e.V.“ angeschlossen, in dem insgesamt 230 deutsche Gemeinden und kreisfreie Städte organisiert sind (Stand Februar 2020). In einer bereits 2010 herausgegebenen Deklaration heißt es dort etwa unter Punkt 1.4: „Naturnahe Pflege öffentlicher Grünflächen u. a. mit weitgehendem Verzicht auf Pestizide und Düngung und Reduktion der Schnittfrequenz“ zu realisieren.

Literatur

Barnes, M.R., Nelson, K.C., Meyer, A.J., Watkins, E., Bonos, S.A., Horgan, B.P., Meyer, W.A., Murphy, J., Yue, C. (2018): Public land managers and sustainable urban vegetation: The case of low-input turfgrasses. Urban Forestry & Urban Greening 29, 284-292; DOI: 10.1016/j.ufug.2017.12.008. Braun-Blanquet, J. (1964): Pflanzensoziologie, Grundzüge der Vegetationskunde. Springer, Berlin, 3. Aufl.

Bundesamt für Naturschutz (Hrsg.) (2018): Städtische Grünflächen: eine Handlungsanleitung. Bonn. Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und nukleare Sicherheit 2017: 50 Millionen Euro für neues Städtebauprogramm. Pressemitteilung Nr. 127/17. www.bmu.de/pressemitteilung/bundesbauministerium-foerdert-zukunft-stadtgruen/ (abgerufen 01.11.2020).

Chollet, S., Brabant, C., Tessier, S., Jung, V. (2018): From urban lawns to urban meadows: Reduction of mowing frequency increases plant taxonomic, functional and phylogenetic diversity. Landscape and Urban Planning 180, 121-124; DOI: 10.1016/j.landurbplan.2018.08.009.

DLG Greifswald (2019): Grünpflege. www.dlg-greifswald.de/fuermieter/dienstleistungen/gruenpflege/ (abgerufen 08.09.2019).

Eggenberg, S., Möhl, A. (2013): Flora Vegetativa. Ein Bestimmungsbuch für Pflanzen der Schweiz im blütenlosen Zustand. Haupt, Bern, 3. Aufl. Ellenberg, H., Leuschner, C. (2010): Vegetation Mitteleuropas mit den Alpen. Ulmer, Stuttgart, 6. Aufl.

Fuller, R., Irvine, K., Devine-Wright, P., Warren, P., Gaston, K. (2007): Psychological benefits of greenspace increase with biodiversity. Biology Letters 3, 390-394. Graf, A., Rohner, M.-S. (1984): Wiesen im Botanischen Garten Berlin-Dahlem. Eine floristische, vegetations- und bodenkundliche Kartierung. Verhandlungen des Berliner Botanischen Vereins 3, 3-23.

Hallmann, C.A., Sorg, M., Jongejans, E., Siepel, H., Hofland, N., Schwan, H., Stenmans, W., Müller, A., Sumser, H., Hörren, T., Goulson, D., Kroon, H. (2017): More than 75 percent decline over 27 years in total flying insect biomass in protected areas. PloS one 12; DOI: 10.1371/journal.pone.0185809.

Helden, A.J., Leather, S.R. (2004): Biodiversity on urban roundabouts. Hemiptera, management and the species–area relationship. Basic and Applied Ecology 5, 367-377; DOI: 10.1016/j.baae.2004.06.004.

–, Morley, G.J., Davidson, G.L., Turner, E.C. (2018): What can we do for urban insect Biodiversity? Applying lessons from ecological research. Zoosymposia 12, 51-63; DOI: 10.11646/zoosymposia.12.1.6.

Hoyle, H., Jorgensen, A., Warren, P., Dunnett N., Evans, K. (2017): “Not in their front yard”. The opportunities and challenges of introducing perennial urban meadows: A local authority stakeholder perspective. Urban Forestry & Urban Greening 25, 139-149; DOI: 10.1016/j.ufug.2017.05.009.

Ignatieva, M., Eriksson, F., Eriksson, T., Berg, P., Hedblom, M. (2017): The lawn as a social and cultural phenomenon in Sweden. Urban Forestry & Urban Greening 21, 213-223; DOI: 10.1016/j.ufug.2016.12.006.

Ineichen, S., Bontadina, F., Gloor, S., Home, R., Obrist, M., Sattler, T., Moretti, M. (2010): Lebensqualität im Siedlungsraum. Ein Garten mit 1001 Tieren. Hotspot 21, 10-11.

Jäger, E.J. (Hrsg.) (2017): Rothmaler – Exkursionsflora von Deutschland. Gefäßpflanzen: Grundband. Spektrum, Heidelberg, 21. Aufl.

König, P. (2005): Floren- und Landschaftswandel von Greifswald und Umgebung. Weissdorn, Jena. Kommunen für biologische Vielfalt e.V. www.kommbio.de/home/ (abgerufen 20.3.2020).

Kricke, C., Bamann, T., Betz, O. (2014): Einfluss städtischer Mahdkonzepte auf die Artenvielfalt der Tagfalter. Untersuchungen auf Grünflächen der Stadt Tübingen. Naturschutz und Landschaftsplanung 46, 52-58. Landesamt für innere Verwaltung Mecklenburg-Vorpommern: GeoPortalMV. www.geoportalmv.de/gaia/gaia.php (abgerufen 30.08.2019).

Lerman, S.B., Contosta, A.R., Milam, J., Bang, C. (2018): To mow or to mow less: Lawn mowing frequency affects bee abundance and diversity in suburban yards. Biological Conservation 221, 160-174; DOI: 10.1016/j.biocon.2018.01.025.

Lissok, M. (2000): Die Geschichte der kommunalen Grünanlagen und Friedhöfe. Vom späten 18. bis Anfang des 20. Jahrhunderts. In: Wernicke, H.: Greifswald. Geschichte der Stadt, S. 511-520, Helms, Schwerin.

MLUV MV (Ministerium für Landwirtschaft Umwelt und Verbraucherschutz Mecklenburg-Vorpommern) (2012): Erhaltung und Entwicklung der biologischen Vielfalt in MecklenburgVorpommern. service.mvnet.de/_php/download.php?datei_id=70847 (abgerufen 4.11.2019).

Mohaupt, F., Müller, R., Riousset, P., Hirschfeld, J., Welling, M., Witzel, M., Spreter, R., Wissel, S., Biercamp, N. (2018): Grünflächenmanagement im Kontext von Klimawandel und Biodiversität. Synthesebericht zum Modul I des Projekts Stadtgrün. Institut für ökologische Wirtschaftsforschung, Berlin.

Mueller-Dombois, D., Ellenberg, H. (1975): Aims and methods of vegetation ecology. Wiley, New York. Müller, N. (1989): Zur Umwandlung von Parkrasen in Wiesen. Teil 1. Die Entwicklung alter Parkrasen bei Pflegeumstellung. Das Gartenamt 38, 230-241.

Peschel, T., Rohner, M.-S. (2001): Die Vegetationsentwicklung der Wiesen des Botanischen Gartens in Berlin-Dahlem zwischen 1981 und 1999. Verhandlungen des Botanischen Vereins von Berlin und Brandenburg 134, 5-30.

Politi Bertoncini, A., Machon, N., Pavoine, S., Muratet, A. (2012): Local gardening practices shape urban lawn floristic communities. Landscape and Urban Planning 105, 53-61; DOI: 10.1016/j.landurbplan.2011.11.017.

R Core Team (2018): R: A language and environment for statistical computing. R Foundation for Statistical Computing, Vienna. www.R-project.org/ (abgerufen 4.11.2019).

Rennwald, E., Rennwald, K. (2004): Zur Bedeutung von extensiv gepflegten städtischen Grünflächen für die Insektenfauna. Stadt + Grün 53 (10), 46-53.

Roberts, D.G., Ayre, D.J., Whelan, R.J. (2007): Urban plants as genetic reservoirs or threats to the integrity of bushland plant populations. Conservation Biology 21, 842-852.

Ruddeck, K., Schahin, H. (2017): Das „Handbuch Gute Pflege“. Pflegestandards für die Berliner Grünflächen und Freiflächen. Stadt + Grün 66 (6), 27-32.

Rudolph, M., Hellmann, H., Spreter, R., Herbst, T., Wieland, J. (2018): Stadtgrün naturnah. Handlungsfelder für mehr Natur in der Stadt. Kommunen für biologische Vielfalt e.V. & Deutsche Umwelthilfe e.V., Radolfzell. www.stadtgruennaturnah.de/files/web/docs/label_kampagne/broschuere/stadtgruennaturnah_brosch%C3 %BCre.pdf (abgerufen 19.3.2020).

–, Velbert, F., Schwenzfeier, S., Kleinebecker, T., Klaus, V.H. (2017): Patterns and potentials of plant species richness in high- and low-maintenance urban grasslands. Applied Vegetation Science 20, 18-27; DOI: 10.1111/avsc.12267.

Schmidt, H. (Hrsg.) (1983): Möglichkeiten funktionsgerechterer und naturnäherer Anlage und Pflege von Grünflächen. Bericht der Arbeitsgruppe der Ständigen Konferenz der Gartenbauamtsleiter beim Deutschen Städtetag. Das Gartenamt 32 (1), 11-15.

– (Hrsg.) (1986): Möglichkeiten funktionsgerechterer und naturnäherer Anlage und Pflege von Grünflächen. Aktualisierter Bericht der Arbeitsgruppe der Ständigen Konferenz der Gartenbauamtsleiter beim Deutschen Städtetag. Das Gartenamt 35 (12), 728-734.

– (2005): Kommunale Grünflächenpflege. Die Entwicklung des Pflegemanagements seit den 80er Jahren. Stadt + Grün 54 (3), 18-24.

Senatsverwaltung für Umwelt, Verkehr und Klimaschutz Berlin (Hrsg.) (2016): Handbuch Gute Pflege. Pflegestandards für die Berliner Grün- und Freiflächen. Berlin.

Southon, G.E., Jorgensen, A., Dunnett, N., Hoyle, H., Evans, K.L. (2017): Biodiverse perennial meadows have aesthetic value and increase residents' perceptions of site quality in urban green-space. Landscape and Urban Planning 158, 105-118; DOI: 10.1016/j.landurbplan.2016.08.003.

Statistisches Amt Mecklenburg-Vorpommern (2018): Bevölkerungsstand. Bevölkerungsentwicklung der Kreise und Gemeinden. www.laiv-mv.de/Statistik/Zahlenund-Fakten/Gesellschaft-&- Staat/Bev%C3%B6lkerung (abgerufen 4.11.2019).

Statistisches Bundesamt (2018): Statistisches Jahrbuch. www.destatis.de/DE/Themen/Querschnitt/Jahrbuch/jb-bevoelkerung.pdf? blob=publicationFile (abgerufen 4.11.2019).

Universitäts- und Hansestadt Greifswald (2019): Kleine Anfrage zur Stärkung des Naturschutzes bei der Bewirtschaftung Greifswalder Grünflächen. B90/Die Grünen, Greifswald.

Unterweger, P., Braun, A., Boess, R., Koltzenburg, M., Betz, O. (2015): Langfristige Etablierung extensiver Grünflächenpflege in Stadtgebieten. Vorstellung der Initiative „Bunte Wiese“ der Stadt Tübingen. DGaaE Nachrichten 29, 73-80.

van de Poel, D., Zehm, A. (2014): Die Wirkung des Mähens auf die Fauna der Wiesen. Eine Literaturauswertung für den Naturschutz. ANLiegen Natur 36 (2), 36-51.

Venn, S., Kotze, D.J. (2014): Benign neglect enhances urban habitat heterogeneity: Responses of vegetation and carabid beetles (Coleoptera: Carabidae) to the cessation of mowing of park lawns. European Journal of Entomology 111, 703-714.

Vieira, J., Matos, P., Mexia, T., Silva, P., Lopes, N., Freitas, C., Correia, O., Santos-Reis, M., Branquinho, C., Pinho, P. (2018): Green spaces are not all the same for the provision of air purification and climate regulation services: The case of urban parks. Environmental Research 160, 306-313; DOI: 10.1016/j.envres.2017.10.006.

Voigtländer, U., Henker, H. (2005): Rote Liste der Farn- und Blütenpflanzen MecklenburgVorpommerns. Umweltministerium Mecklenburg-Vorpommern, Schwerin, 5. Fassung.

Fazit für die Praxis

- Extensivierte Pflege von Grünflächen bedeutet einen Mehrwert für Mensch und Natur. Ein pflegereduziertes Mahdregime ist geeignet, die floristische (und faunistische) Diversität maßgeblich zu erhöhen.

- Möglichkeiten zur Extensivierung sollten bei Pflegeplanungen als Standardabfrage einbezogen werden, um generell zu einer differenzierten Grünflächengestaltung zu kommen, die der Erholung, der Ökologie und der Ästhetik gleichermaßen Rechnung trägt.

- Es existieren zahlreiche Flächen und Ansatzpunkte in Greifswald, an denen mit einer Extensivierung der Grünflächenpflege begonnen werden kann.

- Eine gewisse Akzeptanz für extensivierte Pflege ist bei der Bevölkerung vorhanden, sollte aber durch Öffentlichkeitsarbeit untersetzt werden.

Kontakt

B. Sc. Florian Kaduk hat von 2015 bis 2020 Naturschutz und Landschaftsökologie an der Universität Greifswald studiert. Seit 2019 arbeitet er im Rahmen eines Freiwilligen Ökologischen Jahres in einem Waldkindergarten in Dessau-Roßlau.

PD Dr. Peter König ist seit 1993 Kustos am Botanischen Garten der Universität Greifswald. Studium in Heidelberg und Gießen, Promotion an der FU Berlin, Habilitation in Botanik an der Universität Greifswald. Forschungsschwerpunkte: Floren- und Landschaftswandel, Vegetationsökologie, Umweltbildung.

Dr. Michael Manthey studierte Biologie in Osnabrück und Greifswald, Promotion an der Universität Greifswald zur „Vegetationsökologie der Äcker und Ackerbrachen Mecklenburg-Vorpommerns“, Leopoldina-Postdoc an der University of Georgia in Athens, USA. Seit 2005 Juniorprofessor beziehungsweise Wissenschaftlicher Mitarbeiter am Institut für Botanik und Landschaftsökologie der Universität Greifswald.

Barrierefreiheits-Menü

Schriftgröße

Kontrast

Menü sichtbar

Einstellungen

Zu diesem Artikel liegen noch keine Kommentare vor.

Artikel kommentierenSchreiben Sie den ersten Kommentar.