Der Wolf als sozialwissenschaftliches Forschungsthema

Abstracts

Mit der Wiederbesiedelung Österreichs durch den Wolf werden neben wirtschaftlichen Schäden bei Landwirten und Jägern auch Ängste in der Bevölkerung sowie Konsequenzen für Tourismus und Erholung diskutiert. Um die verschiedenen Einstellungen und Motive gegenüber Wölfen zu verstehen, wurden Studien aus Nordamerika und Europa verglichen. Daraus wurden Rückschlüsse auf den österreichischen Alpenraum im Hinblick auf Erholung und Tourismus bei dauerhafter Wiederbesiedlung durch Wölfe gezogen. Die Literaturrecherche ergab, dass sich die Einstellung zum Wolf oft durch soziodemografische Faktoren erklären lässt. Insbesondere ein geringer Bildungsgrad, ein geringes Einkommen, ein höheres Alter und ein Wohnort im ländlichen Raum sind sehr häufig mit einer negativen Einstellung gegenüber dem Wolf verknüpft. Weitere wichtige Erklärungen für die Akzeptanz von Wölfen sind die Einstellung zur Natur, zu Tieren und zur Jagd sowie negative Erfahrungen mit dem Wolf z. B. durch Schafsrisse. Statt alleine auf Bewusstseinsbildung zu setzen, zeigt sich, dass ein Präventions- und Ersatzprogramm für Nutztierrisse eine Schlüsselrolle darstellt, um mehr Akzeptanz für die Wiederbesiedlung des Wolfes zu schaffen. Dadurch können wirtschaftlich negative Erfahrungen verhindert bzw. verringert werden. Gelingt ein gutes Wolfsmanagement, sind zudem neue Tourismusprodukte, wie z. B. geführte Touren mit einem Wolfsexperten, möglich. Werden negative Erfahrungen mit dem Wolf verhindert, kann die Wiederbesiedlung des Wolfes aus touristischer Sicht durchaus positiv gesehen werden.

The wolf as a social science research topic – Conclusions on attitudes towards the acceptance of wolves

Besides economic damage to farmers and hunters, the recolonization of Austria by the wolf has raised fears in the general public, as well as discussions about the consequences for tourism and recreation. To understand the different attitudes and reasoning towards wolves, studies from North America and Europe were compared. From this, conclusions were drawn about the effects of permanent recolonization by wolves on recreation and tourism in the Austrian alpine region. The literature review showed that attitudes towards the wolf can often be explained by socio-demographic factors. In particular, a low level of education, low income, higher age, and living in rural areas are very often associated with a negative attitude towards the wolf. Other important explanations for the acceptance of wolves are attitudes towards nature, animals and hunting, as well as negative experiences with the wolf, for example from sheep losses. Rather than relying solely on raising awareness, it appears that prevention and replacement programmes for livestock losses are key factors in creating more acceptance for recolonization by the wolf. They can prevent or reduce economically negative experiences. If good wolf management succeeds, new tourism products are also possible, such as guided tours with a wolf expert. If negative experiences with the wolf are prevented, recolonization of the wolf can be seen positively from a tourism point of view.

- Veröffentlicht am

1 Einleitung

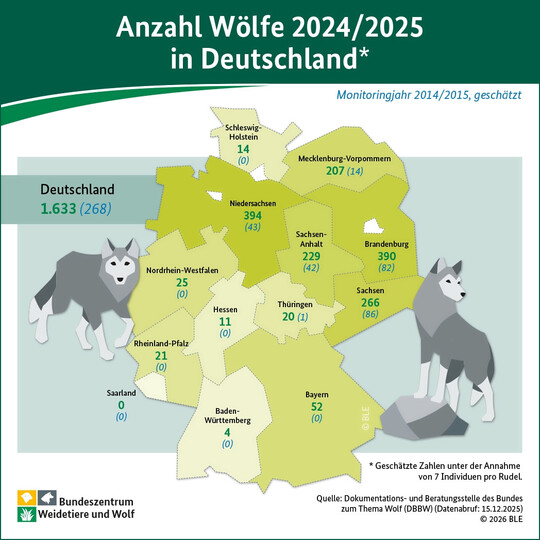

Der Wolf ( Canis lupus lupus ) kehrt nach Österreich zurück. Seit fast zehn Jahren werden immer wieder einzelne durchwandernde Wölfe bestätigt. Diese stammen überwiegend aus den Karpaten, der Schweiz, Italien und aus dem slowenisch-kroatischen Raum. Seit 2016 ist das erste dauerhaft in Österreich befindliche Wolfspaar bestätigt. Sie haben sich auf dem Truppenübungsplatz Allentsteig (Niederösterreich) niedergelassen und im selben Jahr ihren ersten Nachwuchs bekommen (WWF Österreich 2017a).

Der Wolf konnte sich seit Mitte des 20. Jahrhunderts u. a. aufgrund einer veränderten Einstellung der Gesellschaft, eines hohen Nahrungsangebots und einer strengen europarechtlichen Umweltgesetzgebung erholen und sein Verbreitungsgebiet beständig vergrößern (WWF Österreich 2017a).

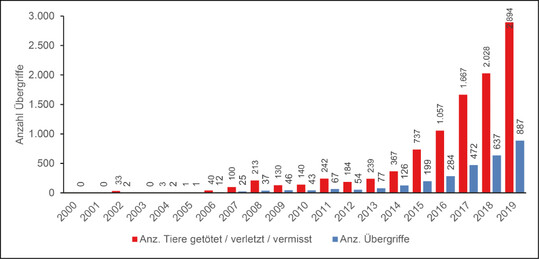

Allerdings wird erwartet, dass mit einer zunehmenden Verbreitung auch vermehrt Schäden durch Risse an Nutztieren vorkommen werden, die wiederum zu finanziellen Schäden in der Landwirtschaft führen. Zudem sind Konflikte mit Jägern und Erholungssuchenden nicht auszuschließen. Die Konkurrenz um jagdbare Wildtiere und die Sorge um sichere Erholungsräume prägen die Diskussion um die Frage, wie mit den Wölfen umgegangen werden soll. Dies wird bei der Betrachtung zahlreicher Medienberichte deutlich (z. B.Rennert2018, SalzburgORF.at 2018b, 2018a,Sendlhofer2018,Weisbier2017).

Vor dem Hintergrund der Einwanderung des Wolfes stellt sich die Frage, ob aus den vorhandenen sozialwissenschaftlichen Studien Rückschlüsse für die touristische Entwicklung im österreichischen Alpenraum gezogen werden können.

Der vorliegende Beitrag gibt einen Überblick über Studienergebnisse sowie Metaanalysen, die in den vergangenen 20 Jahren in Europa und Nordamerika durchgeführt wurden. Insgesamt wurden 31 Studien mit jeweils einer Stichprobengröße von mindestens 100 Personen näher analysiert. Das Ziel der vorliegenden Arbeit ist es, die verschiedenen Aspekte aufzuzeigen, die die Akzeptanz gegenüber Wölfen erklären. Zudem wird die Relevanz der vorliegenden Studien im Hinblick auf Erholung und Tourismus im österreichischen Alpenraum diskutiert.

2 Methode

Für die Auswahl wurden sozialwissenschaftliche Studien und Metaanalysen herangezogen, die in den letzten 20 Jahren publiziert wurden. Es wurden nur Arbeiten erfasst, die in wissenschaftlichen Fachzeitschriften publiziert wurden, sowie Fachberichte, deren Beschreibung eine Replizierbarkeit der Studie ermöglichen. Im Mittelpunkt aller Studien steht die Einstellung zum Wolf und zur Natur. Die Studien wurden anhand der wissenschaftlichen Suchmaschine Google Scholar recherchiert sowie durch weitere Suche auf der Grundlage der Literaturlisten bereits gefundener Literatur. Keywords für die Suche waren in Kombination mit Wolf: Attitudes, acceptance, experience, questionnaire, survey, wildlife value orientations. Es wurden 31 Studien von 1989 bis 2018 aus Nordamerika und Europa näher untersucht, die eine Stichprobengröße von mindestens 100 Personen aufweisen sowie Metaanalysen, die ebendiese Kriterien berücksichtigen.

3 Ergebnisse

3.1 Soziodemografische Aspekte

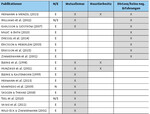

Viele Studien weisen auf einen Zusammenhang zwischen der Akzeptanz gegenüber Wölfen und soziodemografischen Faktoren hin (vgl. Tab. 1). Menschen ab ca. 45 Jahren sowie Bewohner aus dem ländlichen Raum zeigen eine eher negative Einstellung dem Wolf gegenüber, wohingegen jüngere Menschen und Bewohner des urbanen Raumes eher positiv gegenüber einer Wiederbesiedlung bzw. dem Vorhandensein von Wölfen eingestellt sind (Bjerkeet al. 1998, Hunzikeret al. 2001, Majic´& Bath2010, Williamset al. 2002).Hunzikeret al.(2001)stellen fest, dass Personen, die aus einem urbanen Umfeld stammen, eine besonders hohe Akzeptanz dem Wolf gegenüber haben. Sie sehen in dem Faktor Urbanität daher eine Schlüsselrolle für die Akzeptanz von Wölfen. Die Studie vonHeberlein & Ericsson(2005) ergab einen weiteren Aspekt, der beim Faktor Urbanität wichtig erscheint. Die größte Unterstützung erlangt der Wolf von Stadtbewohnern, die selbst oder deren Eltern (beide oder ein Elternteil) im Dorf aufgewachsen sind. Der Kontakt mit ländlichen Regionen bei den Stadtbewohnern wirkt sich somit positiv auf die Einstellung zum Wolf aus.

Weiterhin wird die Akzeptanz durch das Bildungsniveau beeinflusst. Ein niedriger Bildungsabschluss hat eine geringere Akzeptanz zur Folge (Bjerkeet al. 1998, Dresselet al. 2014, Hunzikeret al. 2001, Kleivenet al. 2004, Manfredoet al. 2009, Skogen & Thrane2008, Wild-Eck & Zimmermann2001, Williamset al. 2002). Bei Haushalten mit Kindern ist die Akzeptanz der Eltern verringert (Hunzikeret al. 2001,Wild-Eck & Zimmermann2001). Die Akzeptanz von Raubtieren ist umso geringer, je größer der Haushalt ist und je jünger das jüngste Kind (Hunzikeret al. 2001).

Bezüglich der Haltungen von Männern und Frauen sind die Ergebnisse der verschiedenen Studien nicht konsistent. Direkte Rückschlüsse vom Geschlecht auf die Akzeptanz lassen sich nicht ableiten (vgl. Tab. 1). Hier scheinen die grundsätzlichen Einstellungen zu Natur und Wildtieren mehr Aufschluss zu geben (vgl. Tab. 2).

3.2 Werte und Einstellungen zu Natur und Wildtieren

Die Angst gegenüber Wölfen ist verbunden mit der wahrgenommenen Gefährlichkeit und der Unkontrollierbarkeit der Tiere sowie durch die Unsicherheit hinsichtlich der eigenen Reaktion bei einem Zusammentreffen (Johansson & Karlsson2011). Viele Studien zeigen aber, dass die Einstellung zum Wolf und dessen Management insbesondere von einer generellen Einstellung zur Natur, zu Tieren sowie zur Jagd bestimmt werden und weniger von einer expliziten persönlichen Angst vor dem Wolf(Hermann & Menzel2013, Hermannet al. 2013, Manfredoet al. 2009, Taraet al. 2010, Vaskeet al. 2011). Diese Studien unterscheiden Werte, die sich den Hauptgruppen Dominanz (engl. Domination) und Mutualismus (engl. Mutualism) zuordnen lassen. Menschen, deren Werte der Kategorie Dominanz entsprechen, akzeptieren Managementmaßnahmen und eine Reduktion von Wildtieren eher. Sie sind meist selbst Jäger und vertreten Interessen der Landnutzung. Sie tendieren zum Utilitarismus und sind der Meinung, dass Wildtiere zum Wohle des Menschen genutzt und bewirtschaftet werden sollten. Beim Mutualismus sind die entgegengesetzten Werte bestimmend. Diese Personengruppe lehnt tödliche Eingriffe in der Regel ab, sieht sich Wildtieren verbunden und ist eher emotional geleitet (Manfredoet al. 2009). Menschen, die mutualistische Werte vertreten, sind tendenziell Frauen, Stadtbewohner und jüngere Bevölkerungsgruppen (Vaskeet al. 2011). Durch den Trend der Urbanisierung wird ein Anstieg der mutualistischen Werte in der Bevölkerung erwartet (Manfredoet al. 2009,Williamset al. 2002).

Offenbar scheint auch die Ausbildung einen Einfluss auf die Wertebildung zu haben.Hermannet al. (2013) untersuchten die Einstellungen in verschiedenen Studiengängen an zwei deutschen Universitäten. Studierende des Studienganges Landwirtschaft zeigten eine höhere Übereinstimmung mit der Wertkategorie Domination als andere Studiengänge. Studierende des Studienganges Landschaftsökologie hatten die höchste Übereinstimmung mit mutualistischen Werten, die eine positive Einstellung zur Rückkehr der Wölfe unterstützen.

Ebenfalls zeigt die politische Orientierung einen Zusammenhang mit der Werteeinstellung und gibt einen Hinweis auf die Frage, auf welchem Weg man Informationen zu erhalten wünscht. Je mehr eine politisch traditionalistische, konservative Haltung unterstützt wird, desto weniger werden ökozentrische Haltungen und die Rückkehr der Wölfe unterstützt und desto mehr Vertrauen besteht in lokale und informelle Quellen (Skogen & Thrane2008). Bewohner vom Land vertrauen eher lokalen, Bewohner der Stadt hingegen eher institutionellen Quellen (Skogen & Thrane2008). Vielfach berichteten die Befragten, die dem Mutualismus zuzuordnen sind, auch von attraktiven Wildtierbeobachtungen. Oft vertreten sie zudem eine eher „grüne“ politische Haltung und treten für eine Erhöhung der Zahl und der Ausdehnung geschützter Lebensräume ein (Teelet al. 2010).

Es zeigt sich, dass sich der Besitz von Haustieren ebenfalls positiv auf die Akzeptanz bzw. Werteeinstellung der Besitzer auswirkt(Hermannet al. 2013,Hunzikeret al. 2001) (vgl. Tab. 2).

3.3 Einfluss von Jagd- und Landnutzung

Die Akzeptanz der Bauern, Jäger und Landbevölkerung ist meist geringer als die von Wissenschaftlern, Naturschützern und der Stadtbevölkerung (Bruskotteret al. 2007, Dresselet al. 2014, Karlsson & Sjöström2007, Kleivenet al. 2004, Williamset al. 2002). Auch die Bereitschaft, für den Schutz von Wölfen zu zahlen, ist in ländlichen Regionen, in welchen Wölfe in der Umgebung vorkommen, am geringsten (Ericssonet al. 2008). Die Studie vonvan Heelet al. (2017) ergab, dass Bauern am negativsten gegenüber Wölfen eingestellt sind und die Natur kontrollieren und managen möchten.

Dies scheint sich, neben den Werten, auch durch die Variablen Distanz und Erfahrungen erklären zu lassen. Die Variable Distanz zum nächsten Wolfsrevier beeinflusst die Akzeptanz in gleicher Weise, wie z. B. Mitglied in einer Umweltschutzorganisation oder Jäger oder Viehhalter zu sein(Karlsson & Sjöström2007). So haben Menschen, die weit entfernt von Wolfsrevieren leben, eine höhere Akzeptanz für den Wolfsschutz(Ericsson & Heberlein2003, Karlsson & Sjöström2007). Die Variable Distanz hängt wiederum mit den Erfahrungen zusammen, da Menschen mit Erfahrungen von Schäden durch den Wolf eine weniger positive Einstellung besitzen (Dresselet al. 2014).

Dresselet al. (2014) beschreiben, dass eine positive Einstellung zumeist dann anzutreffen ist, wenn eine Wiederbesiedlung des Wolfes kurz bevorsteht. Sie nimmt jedoch ab, wenn der Wolf angekommen ist, und ist am geringsten in Gegenden mit einer seit langem etablierten Wolfspopulation. Landwirte und Jäger haben gewöhnlich eine negativere Einstellung gegenüber Wölfen, da sie potenziell von ökonomischen Schäden betroffen sind. Im Gegensatz dazu betrachten z. B. Wissenschaftler die Konflikte aus größerer Distanz bzw. aus einer nicht betroffenen Position (van Heelet al. 2017).

Die Folgen schlechter Erfahrungen zeigen auch die folgenden Studien, die über einen längeren Zeitraum liefen. Eine quantitative Metaanalyse zwischen 1972 und 2000 in der USA, Kanada, Skandinavien, England und Westeuropa zeigte, dass die Einstellung gegenüber Wölfen stabil geblieben ist, die Einstellung in Ländern mit Wolfserfahrungen aber schlechter ist (Williamset al. 2002).

Eine Studie aus Schweden ergab, dass vor der Ankunft der Wölfe (1976) die Einstellung bei den Jägern positiver als bei der allgemeinen Bevölkerung war. Dies hat sich mit der Wiederbesiedlung durch die Wölfe im Jahr 2001 umgekehrt, die Einstellung der Jäger hat sich mehr ins Negative entwickelt, die der allgemeinen Bevölkerung mehr ins Positive (Ericsson & Heberlein2003). Die Autoren erklären die Änderung der Einstellungen damit, dass Prädationserfahrungen, welche ausschlaggebend für die Akzeptanz seien, stärker von den Jägern als von der Bevölkerung erfahren werden.

In Wisconsin (USA), einer Region mit ausgeprägter Jagdkultur und steigender Wolfsdichte, ist die Toleranz gegenüber Wölfen in der Bevölkerung gesunken. Als wichtigster Grund wird hier allerdings die jagdliche Konkurrenz mit dem Wolf um das Rehwild genannt und nicht etwa die Angst oder der Verlust an Nutztieren (Treveset al. 2013).

In anderen Regionen in den USA, in denen es nicht oder kaum zu Konflikten zwischen Menschen und Wölfen kam, ist die Akzeptanz in der Bevölkerung stabil geblieben oder sogar gestiegen (Bruskotteret al. 2007,Georgeet al. 2016). Dieses Ergebnis zeigt sich bei fehlenden Konflikten auch in Europa. In Norwegen stieg die negative Einstellung gegenüber dem Wolf mit der Ankunft der Tiere auf ein Maximum und sank dann wieder über die Zeit mit dem Ausbleiben negativer Erfahrungen. Zudem fanden die Autoren heraus, dass die Angst vorher relativ hoch war und mit dem Ausbleiben schlechter Erfahrungen ebenfalls sank (Zimmermannet al. 2001). Ebenfalls eine leichte positive Veränderung der Einstellung wurde mit der Einführung eines Unterstützungsprogramms bei Schäden durch Wölfe in Kroatien in wenigen Jahren festgestellt. Die Studie wurde 1999 und ein weiteres Mal 2003 durchgeführt. In einer Region (Gorski Kotar) blieb die Einstellung positiv, ein möglicher Grund sei die Abwesenheit von Schafbauern und damit auch die Abwesenheit von Nutztierrissen. In den anderen beiden Regionen (Lika und Dalmatia) mit Schafen hat sich die Einstellung gegenüber dem Wolf von überwiegend negativ zu neutral entwickelt (Majic´& Bath2010).

3.4 Akzeptanz in Österreich

Die Studie vonWechselberger & Leizinger(2005) ergab, dass etwas weniger als die Hälfte der Befragten positive bis sehr positive Einstellungen gegenüber Großkarnivoren haben. Demzufolge ist der Luchs am beliebtesten, dann folgt der Bär und an letzter Stelle rangiert der Wolf. Während Touristen und Schüler eine positive Einstellung gegenüber Großkarnivoren haben, sind Menschen, die im Wald arbeiten (Förster, Jäger, Bauern, Waldarbeiter), besonders kritisch eingestellt. Diese fühlen sich auch am stärksten betroffen. Es besteht kein Zusammenhang zwischen Angst und den Einstellungen gegenüber Großkarnivoren. Schüler sind besonders ängstlich während forstliches Personal nur wenig Angst hat. Die Studie ergab zudem, dass die österreichische Bevölkerung sich generell nicht ausreichend informiert fühlt. Der Großteil der Befragten (v. a. Touristen) möchte mehr Informationen erhalten und würde hier das Fernsehen als wichtigstes Medium bevorzugen. Vor allem in Bezug auf realistische Gefahren besteht informationsbedarf. Anliegen an das Wildtiermanagement sind, dass ein Aussterben verhindert und die Jagd streng geregelt werden sollte. Aspekte des Naturschutzes sollten über die Anwesenheit und Häufigkeit entscheiden.

Im Jahr 2017 folgte eine weitere österreichweite Studie im Auftrag des WWF Österreich (2017b), welche ergab, dass die Mehrheit der Bevölkerung dem Wolf positiv gegenübersteht. Auch die ländliche Bevölkerung hält mehrheitlich ein friedliches Zusammenleben mit dem Wolf für möglich. Allerdings besteht bei der ländlichen Bevölkerung eine stärker ausgeprägte Sorge um negative Auswirkungen auf die Landwirtschaft bzw. auf die Viehhaltung als unter der städtischen Bevölkerung. Im Westen des Landes, wo der Wolf bisher nur als Durchzügler vorkommt, wird ein friedliches Zusammenleben deutlich kritischer gesehen als in Niederösterreich, wo sich das bisher einzige bekannte dauerhaft angesiedelte Wolfsrudel gebildet hat. Unter den Befragten war auch eine kleine Gruppe an jagenden Personen, die sich der Einstellung der Gesamtbevölkerung tendenziell angeschlossen hat. Die Forderung eines unbürokratischen Herdenschutzes für Weidetierhalter wurde ebenfalls von der Mehrheit der Befragten unterstützt. Dieser Studie zufolge empfindet durchschnittlich etwa ein Drittel der österreichischen Bevölkerung den Wolf als bedrohlich, wobei unter den jungen Menschen nur jeder Elfte im Zusammenhang mit Wölfen ängstliche Gefühle äußerte.

4 Diskussion und Ableitung von Empfehlungen

Die dargestellten Ergebnisse unterstreichen die Bedeutung der Erforschung von Wertehaltungen, die den soziodemografischen Merkmalen häufig ebenfalls zugeordnet werden können. Im Rahmen dieser grundsätzlichen Zusammenhänge zeigen sich spezifische Verhältnisse und Tendenzen, die nachstehend diskutiert werden.

4.1 Wertehaltung und Angst

Die Ergebnisse zeigen, dass Frauen trotz größerer Angst vor Raubtieren zu mutualistischen Werten tendieren. Dies bedeutet, dass Angst die Wertehaltung nicht beeinflusst. Diese Erkenntnis wird auch durch die Studie vonZinn & Pierce(2002) gestützt, die zum Puma (Puma concolor ) in Colorado (USA) herausfanden, dass Frauen zwar mehr Angst gegenüber Pumas empfinden, eine Tötung aber wiederum weniger akzeptieren als Männer. Die Ergebnisse werden durch eine Studie des Bundesministeriums für Umwelt, Naturschutz, Bau und Reaktorsicherheit (BMUB) und des Bundesamtes für Naturschutz (BfN) untermauert, die mithilfe von Milieustudien zeigen konnten, dass die Bevölkerung mehrheitlich der Rückkehr der Wölfe positiv gegenübersteht (BMUB & BfN 2014).

In diesem Zusammenhang ist aber kritisch anzumerken, dass Teile der Bevölkerung eine neutrale Haltung gegenüber Raubtieren wie dem Wolf einnehmen und daher häufig an Befragungen nicht teilnehmen (Holsmanet al. 2017).

4.2. Bedeutung der Wertehaltung für die Informationsvermittlung

Verschiedene Arbeiten beschäftigen sich mit dem Zusammenhang von Wertehaltungen, Informationen und Lerneffekten.Majic´& Bath(2010) argumentieren, dass extreme positive sowie extreme negative Einstellungen problematisch sein können, um zu einer Lösung zu gelangen. Dagegen ist bei neutralen Personen die Chance höher, sie für eine positivere Einstellung zu gewinnen. Allerdings besteht hier die Schwierigkeit, dass neutrale Personen schwer zu erreichen sind, da sich Menschen in der Regel nicht über etwas informieren, das sie nicht interessiert. Menschen, die Wölfe lieben oder hassen, informieren sich am meisten über Wölfe, allerdings ist es unwahrscheinlich, dass sie ihre Einstellung ändern werden(Ericsson & Heberlein2003).

4.3. Wertewandel vor dem Hintergrund gesellschaftlicher Veränderungen und direkter Betroffenheit

Wenn es richtig ist, dass sich Werte langsam wandeln, insbesondere aufgrund sich ändernder gesellschaftlicher Rahmenbedingungen, wie etwa ansteigender Bildungsgrad oder Urbanisierung, dann ist davon auszugehen, dass es langfristig zu einer positiveren Einstellung gegenüber dem Wolf kommen wird(Manfredoet al. 2009,Williamset al. 2002). Aktuelle Studien bestätigen diese Entwicklung.

So betonenManfredoet al. (2016), dass die Priorisierung von Werten elastisch sei und die Veränderungen der jeweiligen sozio-ökologischen Situation entsprechen. Mit dem Begriff sozio-ökologisch werden dabei die gesamtheitlichen Rahmenbedingungen in den entwickelten Ländern beschrieben.

Bei der ländlichen Bevölkerung spielt der Faktor der Distanz bzw. der potenziellen Betroffenheit eine wichtige Rolle. Die Akzeptanz ist umso höher, je weiter entfernt von einem Wolfsrevier diese Menschen leben (Karlsson & Sjöström2007). Dies hängt wiederum mit Erfahrungen zusammen, die im ländlichen Raum durch Nutztierrisse erlebt bzw. diskutiert werden (Dresselet al. 2014).Ericsson & Heberlein(2003) vermuten daher für Schweden, dass bei einer wachsenden Wolfspopulation mehr und mehr Menschen aus ländlichen Regionen betroffen sein werden und es somit dort zu einer Zunahme der negativen Einstellung der ländlichen Bevölkerung gegenüber dem Wolf kommen könnte. Es zeigte sich, dass Wissen zum Wolf zwar positive Effekte auf die Einstellung hat, dass aber dann, wenn negative Erfahrungen gemacht werden, diese ausschlaggebend sind (Ericsson & Heberlein2003). Daher kommt einer vorausschauenden Vorgehensweise im Sinne eines Präventions- und Entschädigungskonzeptes eine große Bedeutung zu, um die Wirkung negativer Erfahrungen möglichst zu vermeiden.

Auch empfindet die ländliche Bevölkerung oft, dass ihr der Wolf von Städtern aufgezwungen wird und er die Dominanz der städtischen Gesellschaft über den ländlichen Raum widerspiegelt (Ericsson & Heberlein2003, Wallner & Hunziker2001, Williamset al.2002). Das Thema Wolf kann die bereits in vielen Bereichen (z. B. bei der Windkraft) geführte Debatte zum Stadt-Land-Gefälle noch verstärken. In vielen Regionen Österreichs sorgt der Tourismus im ländlichen Raum für einen gewissen ökonomischen Ausgleich. Würde die Ausbreitung der Wölfe zu Rückgängen der Übernachtungszahlen und zum Ausbleiben wichtiger Zielgruppen wie der Familien führen, wäre mit einer Verstärkung des Stadt-Land-Effektes (Landflucht bei gleichzeitig verstärkter Urbanisierung) zu rechnen.

Österreichweit ergab die Umfrage desWWF Österreich (2017b), dass die Mehrheit der Bevölkerung positiv dem Wolf gegenüber eingestellt ist und auch die ländliche Bevölkerung in einer deutlichen Mehrheit ein friedliches Zusammenleben mit dem Wolf für möglich hält. Die Einstellung ist allerdings im Westen des Landes kritischer. In Übereinstimmung dazu lässt sich aus den angeführten Medienberichten (Kapitel 1) sagen, dass von Seiten der Landwirtschaft und Jagd die Ausbreitung der Wölfe im österreichischen Alpenraum kritisch gesehen wird.

4.4. Akzeptanzfördernde Maßnahmen

Um die Akzeptanz der betroffenen Bevölkerung zu steigern, scheint ein Unterstützungsprogramm zur Prävention sowie zum Ersatz von Wolfsschäden eine Schlüsselrolle zu spielen(Majic´& Bath2010). Treten keine oder kaum Schäden auf, so werden seitens der Bauern und der ländlichen Bevölkerung keine negativen Emotionen aufgebaut. Werden Präventionsmaßnahmen vollständig durch ein Unterstützungsprogramm finanziert, so kann auch der Konflikt der ländlichen gegenüber der städtischen Bevölkerung verringert werden, da sich die Betroffenen mit den Auswirkungen durch den Wolf nicht allein gelassen fühlen. Treten Schäden trotz Präventionsmaßnahmen auf, sollten diese schnell und vollständig ersetzt werden.

Weiterhin ist die Art der Informationen zu beachten, mit der man die Menschen erreichen kann. So zeigt z. B. die Studie vonSkogen & Thrane(2008), dass in Norwegen die Landbevölkerung eher lokalen Informationen vertraut.Hunzikeret al. (2001) empfehlen eine langfristige Öffentlichkeitsarbeit und Umweltbildung, um Werte- und Grundeinstellungen zu lenken. Für die Entwicklung von Naturschutzstrategien sollte ein partizipativer Prozess angewendet und Gegner sollten ernst genommen werden, so dass ein Verständnis für die jeweiligen Anliegen und Positionen entwickelt wird und jeder sich beteiligt fühlt (Hunzikeret al. 2001).

Heberlein & Ericsson(2005) schlagen darüber hinaus vor, dass Programme zur Unterstützung des ländlichen Raumes wichtig sind. Hierzu können auch touristische Produkte zum Wolf gehören (vgl. Lünerburger Heide, Deutschland, und Yellowstone Nationalpark, USA). Eine ökonomische Stärkung der Region kann sich positiv auf die Akzeptanz der dortigen Bevölkerung auswirken.

Die Wolfsprädation an Jagdhunden sowie eine erschwerte Jagd durch ein verändertes Verhalten des Wildes kann dazu führen, dass sich die Einstellung der Jäger negativ entwickelt (Ericsson & Heberlein2003). Zur Steigerung der Akzeptanz der Jäger wird oft vorgeschlagen, eine legale Entnahme an Wölfen zu ermöglichen. Dies erwies sich in den untersuchten Gebieten der USA (Wisconsin) nicht als zielführend. Ein Jahr nach der Legalisierung einer Entnahme einzelner Wölfen ist dort die Toleranz bei Jägern weiter gesunken (Hogberget al. 2015).

4.5 Konsequenzen für Freizeit und Tourismus

Bisher gibt es keine konkrete Studie zum Freizeit- und Tourismusverhalten bei Anwesenheit von Wölfen. Die städtische Bevölkerung ist zwar dem Wolf gegenüber positiver eingestellt als die ländliche Bevölkerung, ob sich die Einstellung der städtischen Bevölkerung aber ändert, wenn sie im Urlaub oder in der Freizeit mit den Wildtieren konfrontiert wird, ist unklar. Wiederum ist denkbar, dass durch neue touristische Angebote zum Wolf mögliche Ängste sogar in ein besonderes Naturerlebnis transformiert werden bzw. eine neue Besuchergruppe angesprochen werden könnte. Bei touristischen Unternehmen in Schweden zeigte sich, dass der Wolf Potenzial für die touristische Produktentwicklung hat (Ednarsson2006). Eine österreichische Studie deutet ebenfalls darauf hin, dass Touristen eine hohe Akzeptanz besitzen und mehr Informationen über Großkarnivoren erhalten möchten (Wechselberger & Leizinger2005). Vergleichbare Entwicklungen zeigen sich auch in Deutschland. So erfreut sich beispielsweise ein einwöchiges Wolfsforschungserlebnis in der Lüneburger Heide großer Beliebtheit (Biosphere Expeditions.org n. d.). Auch der Yellowstone-Nationalpark (USA) hat eine steigende Besucherzahl seit der Wiederansiedlung von Wölfen, wodurch die ganze Region ökonomisch profitiert (National Park Trips Media 2011). Die Wiederbesiedlung durch den Wolf könnte aus touristischer Sicht daher durchaus auch positiv gesehen werden.

Die Frage, ob sich das Freizeit- und Tourismusverhalten in den österreichischen Alpen durch den Wolf verändert und ob von ökonomischen Auswirkungen (negativen oder positiven) ausgegangen werden muss, lässt sich aus der Literaturauswertung nicht ableiten. Hierzu bedarf es einer spezifischen Untersuchung, die direkte und indirekte Effekte, ggf. auch durch eine mögliche Veränderung der Landschaft, erfasst.

Literatur

Aus Umfangsgründen steht das ausführliche Literaturverzeichnis unter www.nul-online.de (WebcodeNuL2231 ) zur Verfügung.

Fazit für die Praxis

- Die Einstellung zum Wolf wird sehr stark durch soziodemografische Aspekte beeinflusst, die bei Beteiligungsprozessen zu berücksichtigen sind.

- Ausgeprägte Werteeinstellungen sind innerhalb einer Generation schwer zu beeinflussen.

- Ausschlaggebend für die Duldung von Wölfen sind differenzierte und frühzeitig wirksame Präventions- und Ersatzkonzepte.

- Einstellungen zum Wolf spiegeln häufig den Urbanisierungsgrad sowie ein Stadt-Land-Gefälle wider.

- Rückschlüsse aus den Einstellungen zum Wolf auf das tatsächliche Freizeitverhalten sind nicht möglich und müssen gesondert untersucht werden.

Kontakt

Anne Schlegel (B. Sc.) studiert an der Universität für Bodenkultur in Wien Wildtierökologie und Wildtiermanagement. Abschluss ihres Bachelorstudiums in Landschaftsarchitektur und Landschaftsplanung an der Universität Kassel. Seit Januar 2018 tätig am Institut für Landschaftsentwicklung, Erholungs- und Naturschutzplanung.

Prof. Dr. Ulrike Pröbstl-Haider ist Universitätsprofessorin an der Universität für Bodenkultur in Wien am Institut für Landschaftsentwicklung, Erholungs- und Naturschutzplanung. Studium der Landschaftsplanung an der TU München, Promotion im Bereich der Forstpolitik an der LMU München und Habilitation 2000 an der TU München. Zu den Arbeitsschwerpunkten gehören Fragen der Landschaftsentwicklung und des Naturschutzes sowie Forschung zur Erholung und zum Naturtourismus.

Barrierefreiheits-Menü

Schriftgröße

Kontrast

Menü sichtbar

Einstellungen

Zu diesem Artikel liegen noch keine Kommentare vor.

Artikel kommentierenSchreiben Sie den ersten Kommentar.