Kooperative Gewässerrenaturierung als Teil einer nachhaltigen Kulturlandschaftsentwicklung

Eine nachhaltige Kulturlandschaftsentwicklung wird zunehmend durch sektorale und konkurrierende Gesetze sowie Verwaltungshandeln belastet. Bundesweit werden dadurch zu erarbeitende Umsetzungsprozesse wie etwa die Europäische Wasserrahmenrichtlinie (WRRL) erschwert. So weisen derzeit nur circa 7 % der sächsischen Fließgewässer-Wasserkörper einen guten ökologischen Zustand auf. In diesem Beitrag wird ein neuer Lösungsansatz durch Mehrnutzungskonzepte vorgestellt. Mehrnutzungskonzepte dienen der Integration segregierter Themen der Kulturlandschaft und der Schaffung machbarer Kompromisse für eine zukunftsgerechte Entwicklung insbesondere der ländlichen Räume. Damit werden Werkzeuge für die Regionalplanung geschaffen, die neue Stadt-und-Land-Partnerschaften sowie interkommunale Netzwerke über regionale Wertschöpfungsketten ermöglichen. Über partizipative Planungsprozesse kann so eine praktische Verknüpfung der bisher sektoral betrachteten Themen Gewässerrenaturierung, Landwirtschaft, Naturschutz, Klimaschutz/Klimawandelanpassung und nachhaltige regionale Energie in einer modernen Kulturlandschaftsentwicklung erreicht werden. Das Verbundprojekt WERTvoll erarbeitete in dieser Weise Handlungsempfehlungen für ein fachübergreifendes kooperatives Gewässerrenaturierungskonzept für den Tauchnitzgraben (Lossatal, Sachsen). Dort werden ehemals konkurrierende Landnutzer über die Realisierung von Mehrnutzungskonzepten zu Partnern und so gemeinsam Teil der Lösung. Der Beitrag zeigt auf, wie eine nachhaltige Regionalentwicklung und die damit verbundenen Projekte zum Gewässer- und Naturschutz zur Entwicklung des ländlichen Raums und zur nachhaltigen Landwirtschaft beitragen können. Eingereicht am 15.12.2023, angenommen am 18.02.2024

von Frank Wagener, Andreas Stowasser, Lars Stratmann, Sara Schierz, Christian Schlattmann, Uwe Weigelt, Jörg Böhmer und Peter Heck erschienen am 19.03.2024 DOI: 10.1399/NuL.244121 Umsetzungsstand der Europäischen Wasserrahmenrichtlinie an Fließgewässern in Sachsen

1.1 Politischer und planungspraktischer Diskurs aus Sicht eines Bundeslandes

Die Europäische Wasserrahmenrichtlinie (WRRL; Richtlinie 2000/60/EG zur Schaffung eines Ordnungsrahmens für Maßnahmen der Gemeinschaft im Bereich der Wasserpolitik) veränderte im Jahr 2000 grundlegend die Wasserwirtschaft und schaffte einen zum Teil abweichungsfesten Ordnungsrahmen in Verbindung mit national geregelten Verfahrensweisen und Rechtssetzungen vom Wasserhaushaltsgesetz (WHG) zu den Wassergesetzen der Bundesländer. Sie formulierte erstmals als konkrete Zielsetzungen für Oberflächengewässer den guten ökologischen Zustand beziehungsweise das gute ökologische Potenzial sowie den guten chemischen Zustand. Der Anspruch der WRRL, Einfluss auf die gewässernahe und gewässerbeeinflussende Landnutzung zu nehmen, wurde schon früh erkannt und diskutiert (Jessel 2002, Korn 2001, Wille 2001). So wurde den Planungsinstrumenten der WRRL ein raumplanerischer Charakter zuerkannt. Um die Ziele der WRRL zu erreichen, bedarf es weiterer Maßnahmen mit Einfluss auf Flächennutzungen, um stoffliche Einträge weiter zu reduzieren und die Gewässermorphologie aufzuwerten. Dazu gehört auch, dass abschnittsweise die Nutzung der Gewässerrandstreifen und teils auch darüber hinaus im Gewässerentwicklungskorridor dahingehend angepasst erfolgen muss, dass von diesen Flächen gewässerökologische Leistungen erbracht werden.

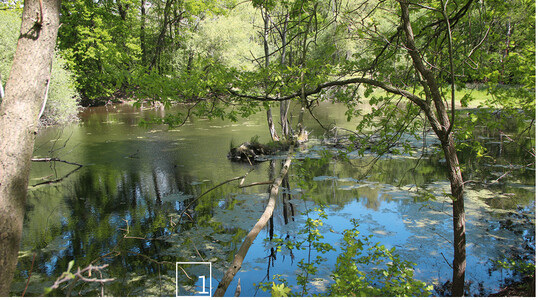

In der Umsetzung der WRRL in Sachsen war und ist vielfach die mangelhafte Flächenverfügbarkeit ein wesentliches Hemmnis für strukturell-funktionale Aufwertungen des Gewässers und benachbarter genutzter Flächen (siehe Abb. 1). Um die Ursachen für dieses Hemmnis abzubauen, bedarf es vor allem planerischer Schritte, geeigneter Rahmensetzungen des Wasser-(förder-)Rechts und der Agrarförderung sowie kommunikativer Entwicklungsprozesse. Es steht außer Frage, dass Gewässerschutz- und Agrarpolitik wesentlichen Einfluss auf das Erreichen der wasserbezogenen Qualitätsziele der WRRL haben (Köck & Bovet 2015, Möckel et al. 2014). Daneben werden entscheidungsrelevante Rahmensetzungen durch den Naturschutz, den Hochwasserschutz und fischereirechtliche Anforderungen formuliert. Ein naheliegender Schluss ist, dass es hier auch raumplanerischer Instrumente bedarf, um die vielfältigen Nutzungsansprüche zu integrieren und in erfolgreiche Entwicklungsprozesse zu überführen. Es besteht jedoch die Herausforderung, dass eine nachhaltige Regionalentwicklung zunehmend durch konkurrierende Gesetzgebung sowie sektoral orientiertes Verwaltungshandeln erschwert wird. Auf der anderen Seite besteht in Sachsen wie auch bundesweit ein dringender Handlungsbedarf, die Umsetzung der WRRL und die Zielerreichung erheblich zu beschleunigen.

1In dieser Situation fehlen bislang praktikable, nutzungsintegrierte Lösungen, die im Rahmen interkommunaler und regionaler Entwicklungsprozesse umgesetzt werden können. Diese sind aber erforderlich, weil der Flächenbedarf für die Umsetzung der WRRL zu groß und die Anforderungen an die gewässerökologische Funktionalität gewässerbegleitender Flächen zu spezifisch sind, als dass nur mit Nutzungsextensivierung oder Nutzungsaufgabe die Ziele der WRRL erreicht werden könnten. Die Bereitschaft, Flächen für die Umsetzung der WRRL vollständig aus der Nutzung zu nehmen, ist derzeit in Sachsen und auch bundesweit nur sehr gering.

1.2 Planungspraktischer Diskurs aus Sicht der Planer und der ländlichen Kommunen

Im Fokus der Planungspraxis zur Umsetzung der WRRL steht das Verhältnis der Wasserwirtschaft zur Regionalplanung bis auf die Ebene der Kommunen, die die eigentliche Fach- und Ausführungsplanung als überwiegende Unterhaltungsträger der Gewässer II. und III. Ordnung beauftragen, die Maßnahmen umsetzen und später die Unterhaltung sichern müssen. Voraussetzung einer erfolgreichen Planung ist das konstruktive Zusammenwirken dieser Schlüsselakteure oder (bestenfalls) Schlüsselpartner auf Grundlage der Vielzahl der gesetzlichen Rahmenbedingungen, wie zum Beispiel die Wassergesetze des Bundes und der Länder bis zum Naturschutz. Bei näherer Betrachtung der planungspraktischen Rahmenbedingungen und ihrer Kohärenz werden folgende Herausforderungen sichtbar (vergleiche Finke 2010, Köck & Bovet 2015, Regionaler Planungsverband Leipzig-Westsachsen 2020):

I. Zeit: Unterschiedliche Planungszyklen der WRRL und der Regionalplanung erschweren die Zusammenarbeit.

II. Raum: Die Raumplanung ist an Verwaltungsgrenzen gebunden, denen in der Regel die Fachplanungen wie auch die gesamträumlichen Planungen folgen. Die WRRL bezieht sich auf naturräumliche Einheiten (Einzugsgebiete). Die Kommunen sind aber an ihre Verwaltungsgrenzen gebunden und können in der Regel nicht darüber hinaus agieren.

Obwohl in Raum und Zeit abweichende Verhältnisse vorliegen, kann die überfachliche Raumplanung auch wasserbezogene Anliegen aus den Bewirtschaftungszielen durch den Einsatz raumordnungsrechtlicher Instrumente unterstützen (Köck & Bovet 2015). Die Raumordnung kann darüber hinaus eigene Maßstäbe der Raumplanung an die Flussgebietsbewirtschaftung adressieren. Allerdings begrenzen aufgrund des Vorrangs des Europarechts die Ausnahmetatbestände der WRRL den § 4 „Bindungswirkung der Erfordernisse der Raumordnung“ des Raumordnungsgesetzes (ROG) (Köck & Bovet 2015).

III. Wirkung: Öffentliche Stellen werden gebunden, Private nicht.

Bemerkenswert für die Praxis ist, dass der genannte § 4 des ROG nur gegenüber öffentlichen Stellen Wirkung entfaltet und nicht Private bindet. Insofern ist eine unmittelbare raumordnerische Steuerung der Landwirtschaft nur mit Blick auf raumbedeutsame landwirtschaftliche Anlagen wie etwa Bioenergieanlagen möglich (Zulassungsverfahren). Der Landbau im Feld als wesentlicher Qualitätsrahmen für Fließgewässer oder Sickerwasser wird raumplanerisch nicht beeinflusst (vergleiche Beckmann 2011, Möckel et al. 2014).

1.3 Sicht der Regionalplanung am Beispiel Leipzig-Westsachsen

„Der Regionalplan stellt den verbindlichen Rahmen für die räumliche Ordnung und Entwicklung der Region Leipzig-Westsachsen, insbesondere in den Bereichen der Ökologie, der Wirtschaft, der Siedlung und der Infrastruktur, dar“ (Regionaler Planungsverband Leipzig-Westsachsen 2020). Insofern ist eine Integration der WRRL mit direkten Bezügen oder Verweisen in den Zielen des Regionalplans gegeben. Dazu werden zum Teil allgemeinverbindliche Aussagen in den Zielen und Grundsätzen der Raumordnung getroffen. Diese sind allerdings weder inhaltlich erschöpfend noch mit lokaler Detailschärfe für konkrete Räume oder Projekte hinterlegt: Hier setzt nun die kommunale Detail- und beauftragte Fachplanung an.

Unabhängig davon, ob es sich um Vorhaben des Hoch- oder Tiefbaus, des Straßenbaus oder um Planungen zur Umsetzung der WRRL handelt, legen umfangreiche rechtliche Vorgaben den planenden Stellen ein enges Korsett an. Dieser Rahmen verlängert die Planungs- und Abstimmungsprozesse und bietet trotz sorgfältiger Abwägung konkurrierender Belange Ansatzpunkte für eine Klage vor Gericht. Außerdem prägen häufig ein tiefes Misstrauen und mangelhafte Kommunikation der Wasser- und Naturschutzbehörden gegenüber der Landwirtschaft und umgekehrt den Umgang miteinander. Ansatzpunkte werden konkret gesucht, um Vorhaben mindestens zu verzögern, auch wenn ein gänzliches Verhindern des jeweiligen Vorhabens in aller Regel nicht stattfindet. Die Gerichte fordern oft Nachbesserungen, die langwierige Planergänzungs- oder Planänderungsverfahren zur Folge haben.

Ein Lösungsansatz für eine schnellere und konfliktärmere Planung liegt in einer frühen Öffentlichkeitsbeteiligung und einer kontinuierlichen Einbeziehung der Fachbehörden. Diese Beteiligung sorgt zwar zunächst für einen erhöhten Aufwand bei den planenden Stellen, allerdings wächst bei konsequenter Umsetzung und Bereitschaft der Öffentlichkeit zur konstruktiven Mitwirkung im Planungsprozess das Verständnis für Planung und Abwägung. Dies zahlt sich am Ende in der Regel durch eine Verfahrensunterlage aus, die weit weniger Ansatzpunkte für Kritik und eine gegebenenfalls folgende Klage liefert. Vonseiten aller Beteiligten ist also mehr Kooperation gefragt und eine den Zielen des jeweiligen Vorhabens gerecht werdende Abwägung, um eine zügige Vorhabensrealisierung zu erreichen.

Hinsichtlich einer Zusammenarbeit von Raumplanung und Wasserwirtschaft ist dieser Lösungsansatz allerdings noch ausbaufähig. So bemerken Köck & Bovet (2015, S. 146) dazu: „Weniger ausgeprägt scheint demgegenüber die gegenseitige Beteiligung bei der Ausarbeitung der jeweiligen Pläne zu sein.“ Zwar wird eingeräumt, dass die Sicherungsmöglichkeiten der Raumplanung deutlich darüber hinausgehen; dennoch wird die Raumplanung von den Wasserbehörden eher als ein schwacher Partner angesehen, weil durch raumplanerische Entscheidungen in der Regel Private nicht gebunden werden können und gerade hier, nämlich im Bereich der Eigentümer und Nutzer der von der wasserwirtschaftlichen Planung betroffenen Gebiete, also die Land- und Forstwirte, Fischer oder Wasserkraftnutzer, der größte Handlungsbedarf gesehen wird. Insofern steuert die Regionalplanung nicht die Zulassungsverfahren, sondern flankiert durch Zielvorgaben deren Ausgestaltung. Da diese Zielvorgaben allerdings zu unkonkret und vor allem zu unverbindlich sind, entfalten sie in der Praxis nur eine sehr eingeschränkte Wirkung.

2 Konkrete Praxis der Renaturierung von Gewässern II. und III. Ordnung

Die Praxis der Kommunen mit ihren ausführenden Planungs- und Ingenieurbüros entscheidet auf der Ebene der konkreten Zulassungsverfahren maßgeblich darüber, ob die WRRL mit ihren Zielen auch tatsächlich an den Gewässern II. und III. Ordnung umgesetzt wird. Die WRRL mit den verbundenen nationalen gesetzlichen Anforderungen (Wasserhaushaltsgesetz, Wassergesetze der Bundesländer) und Zielsetzungen gibt den Rahmen des Handelns zum Erreichen eines guten ökologischen Zustands der Wasserkörper vor, doch für praktische Renaturierungsprojekte benötigen die Kommunen ausreichend Flächen.

Diese Flächen sind in der Regel in privatem Besitz und weisen verschiedene Werte auf, die sich vereinfacht zum einen aus dem Grundstückswert (Verkehrswert) und zum anderen aus dem Wirtschaftswert der Nutzflächen (Ertragswerte) zusammensetzen. Insofern ist eine Analyse der Ökonomie der betrachteten Kulturlandschaft Voraussetzung für eine kooperative Lösung (Plangenehmigungsverfahren). Konflikte in der Flächenakquise sind das maßgebliche Hindernis bei der flächendeckenden und zügigen Umsetzung eines verbesserten Gewässerschutzes an den Gewässern I., II. und III. Ordnung.

Relevante Hemmnisse aus Sicht der Kommunen sind:

- Fläche ist nicht vermehrbar, daher löst eine deutlich verbesserte Finanzausstattung der Vorhabensträger nicht das Problem der mangelhaften Flächenverfügbarkeit auf.

- Strengere gesetzliche Vorschriften für den Gewässerschutz oder vereinfachte Regelungen zur Enteignung benötigter Flächen sind äußerst fragwürdig und vor Ort in der Regel nicht akzeptabel.

- Eine restriktivere Umsetzungspolitik „von oben“, vorangetrieben durch die zuständigen Wasserbehörden der Bundesländer, kann die Problemlösungskompetenz der Kommunen beschädigen.

- Konsensorientierte Lösungen, die zudem noch eine kooperative und aktive Zusammenarbeit ermöglichen, stellen eine bessere Akzeptanz vor Ort in Aussicht.

- Dazu müssten die Kommunen, Land- und Forstwirte, Flächeneigentümer und -pächter eine Eigenmotivation etwa über die dauerhafte Etablierung regionaler Wertschöpfungsketten entwickeln.

- Dieser Markt-Katalysator zielt auf den Erhalt oder sogar die Steigerung der aktuellen Werte der Flächen als auch deren Nutzungswert für die Zukunft. Der Tauchnitzgraben wird als erstes Pilotvorhaben in Sachsen Mehrnutzungskonzepte sicht- und erlebbar machen. Hierzu bedarf es einer neuen integrierten Wasserpolitik als Teil der gesamten ländlichen Entwicklung.

3 Lösungsansatz: Mehrnutzungskonzepte für eine kooperative Gewässerrenaturierung

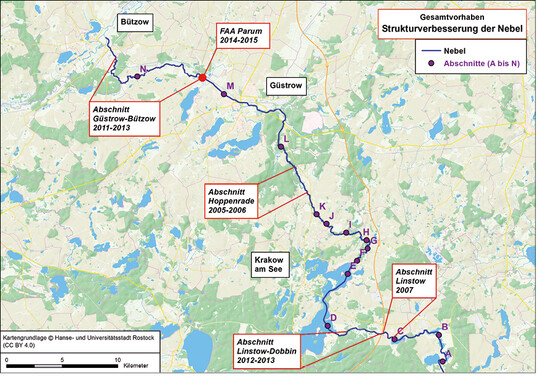

Das dynamische Fließgleichgewicht von Gewässersystemen ist gekennzeichnet durch einen hohen Stoff- und Energiedurchfluss, dauernde Stoff- und Organismenaustauschvorgänge und ständige Auf- und Abbauvorgänge sowohl im Gewässer als auch in der Aue (Deutscher Rat für Landespflege 1994, Gerken 1988, Lange & Lecher 1993). Diese natürliche hohe Produktivität ließ in den Ökosystemen der Gewässerlandschaften im Laufe von Jahrtausenden vielfältige, artenreiche, vitale und regenerationsfähige Lebensgemeinschaften entstehen, die vielerorts in Kultur genommen wurden (Bick 1988). So entstanden Hutewälder, Mittelwälder, Pappeldriesche (siehe Abb. 2) und andere mehr, die in Deutschland kaum mehr in Nutzung oder vorhanden sind (vergleiche Ellenberg 1986, Poschlod 2015, Wagener 2009).

2Überall, wo dies möglich war, entstanden Ackerflächen. Begleitet wurde diese Entwicklung durch eine intensive Gewässerregulierung im 20. Jahrhundert (Lange & Lecher 1993). Unterstützt durch umfangreiche Subventionen und Förderungen in den Bundesländern wurden in großem Stil zahlreiche Fließgewässer begradigt, ihr Lauf verkürzt und kleinere Gewässer in den Untergrund verlegt, so auch der Tauchnitzgraben in der Gemeinde Lossatal. Zusätzlich wurde großflächig drainiert und damit der Landschaftswasserhaushalt nachhaltig verändert. Die Entwicklung eines neuen Renaturierungskonzeptes ist an diese Ausgangsbedingungen gebunden. Mehr noch tritt die Aufgabe in den Vordergrund, dass neben den auffälligen strukturellen Defiziten in den Ackerbauregionen zusätzlich systemimmanente Nährstoffverluste aus der Landwirtschaft über das Sickerwasser oder bei stärkeren Regenfällen auch oberflächig dem Gewässer zufließen. Ziel eines Stoffstrommanagements in intensiv genutzten Kulturlandschaften wie Ackerbauregionen ist es daher, möglichst viele Nährstoffe vor dem Fließgewässer aus dem zulaufenden Wasser durch zum Beispiel Pflanzenwachstum zu entnehmen, anschließend zu ernten und abzufahren. Über den Blattfall und die tiefe Durchwurzelung der Gehölze (unter die Wurzelzone der Acker-/Grünlandkulturen) werden Nährstoffe durch natürliche biogene Prozesse erschlossen, zwischengespeichert und in Pflanzenwachstum reinvestiert.

Im BMBF-Verbundprojekt WERTvoll (https://wertvoll.stoffstrom.org/) wurde nun ein neues interdisziplinäres Gewässerrenaturierungskonzept mit der Methode zum Aufbau von Mehrnutzungskonzepten (Wagener et al. 2008) erarbeitet. In einem ersten Schritt wurden bestehende Ergebnisse aus angewandten Vorgängerprojekten wie ELKE (https://www.landnutzungsstrategie.de), Biotopverbund Kupferzell (https://www.landnutzungsstrategie.de/weiterfuehrende-projekte), MUNTER (https://munter.stoffstrom.org), ELMAR II (https://publikationen.sachsen.de/bdb/artikel/36947) ausgewertet und mit weiteren Erkenntnissen aus Forschungsprojekten wie der Innovationsgruppe AUFWERTEN (https://agroforst-info.de/innovationsgruppe-aufwerten) und der Bodenforschung aus BonaRes (https://www.bonares.de) verbunden.

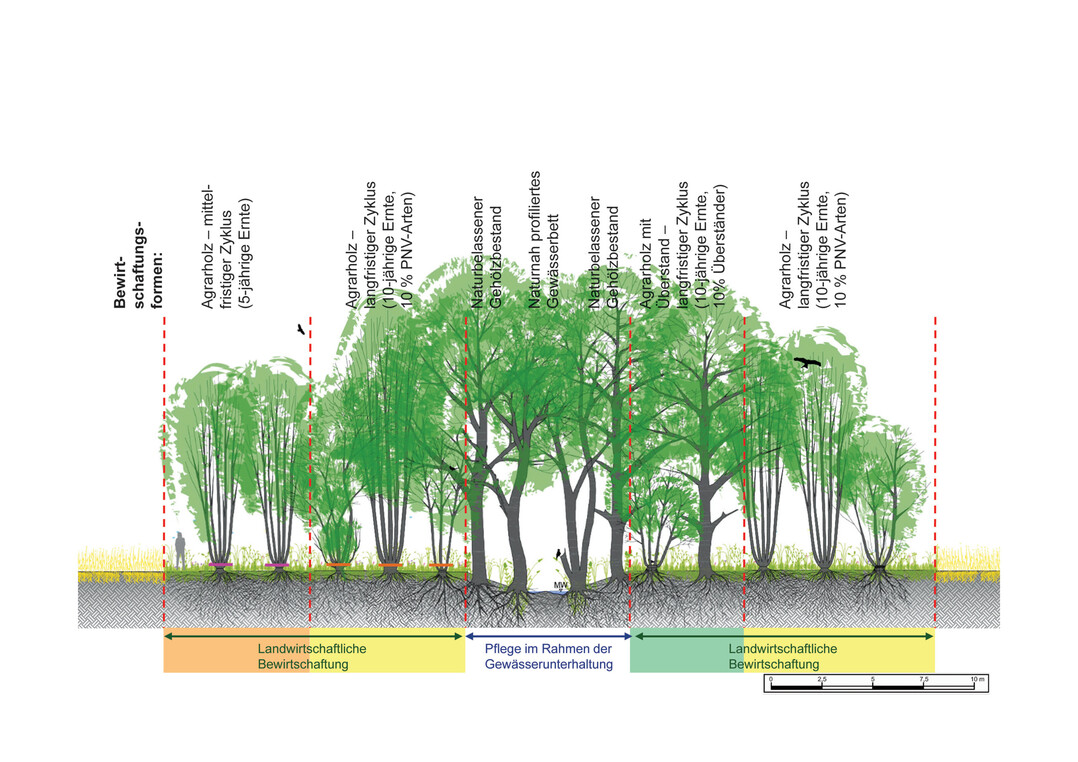

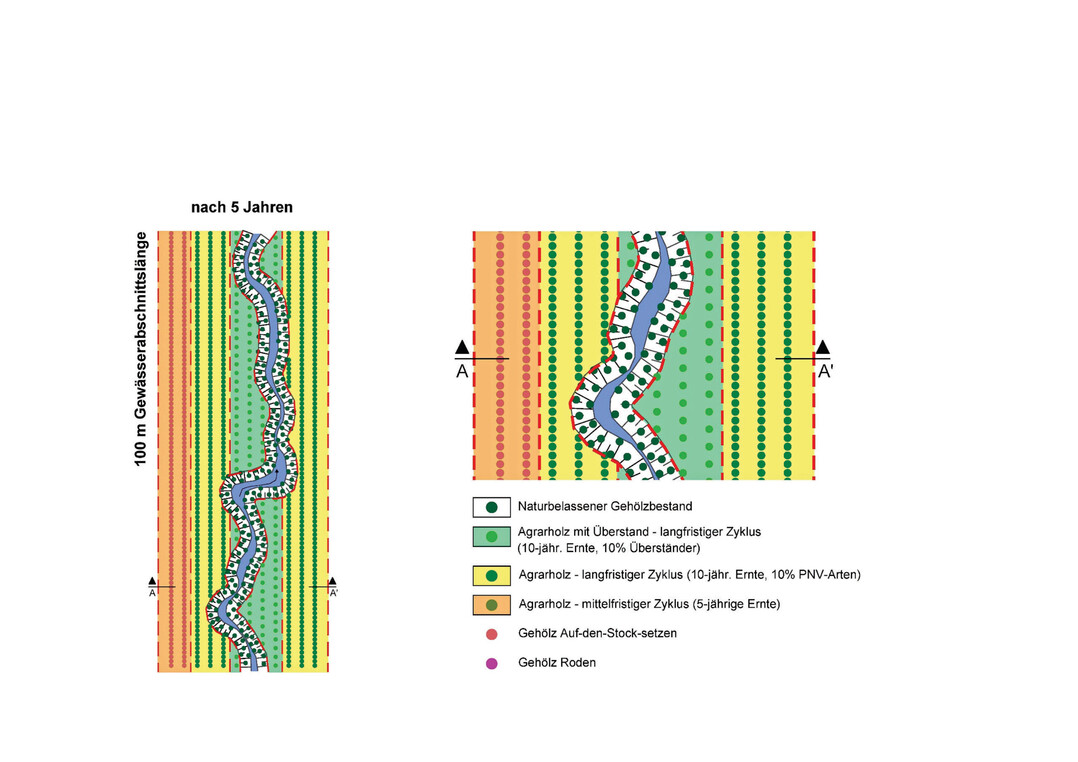

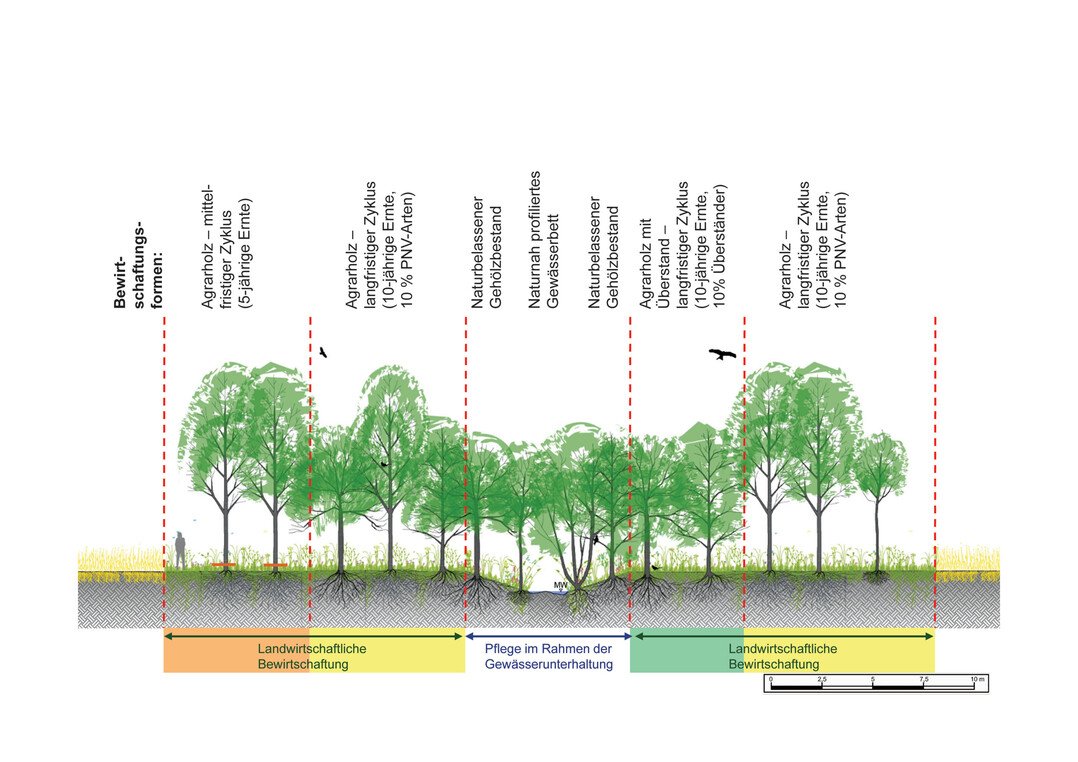

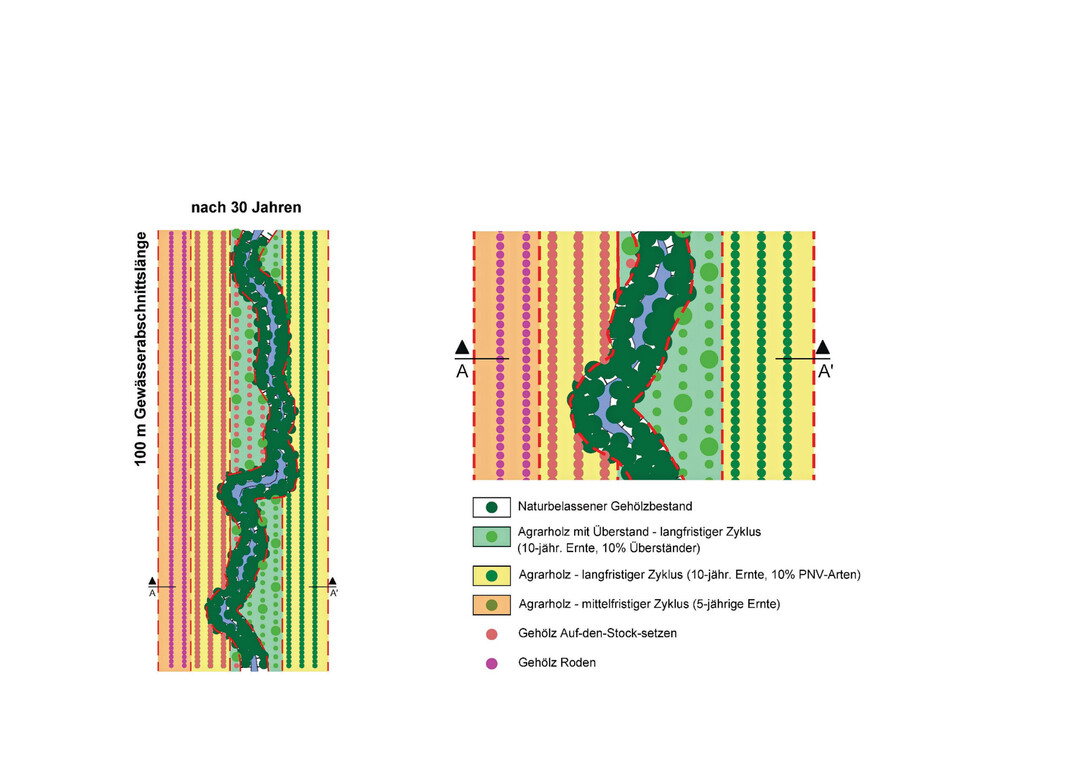

In einem zweiten Schritt wurde eine operative Verknüpfung der bisher sektoral betrachteten Themen Gewässerrenaturierung, Landwirtschaft, Naturschutz und Biotopverbund, Klimaschutz/Klimawandel und nachhaltige regionale Energie in einer modernen Kulturlandschaftsentwicklung erarbeitet. Im Ergebnis dieser Überlegungen entstand ein wasser-landbaulicher Kompromiss eines Gewässer einbettenden Galeriewaldes (siehe Kasten und Abb. 3), der dem Leistungskatalog für Gewässerrenaturierungen nach WRRL entspricht. Praktische Grundlagen fußten auf Ergebnissen von ersten Pilotflächen bei Kupferzell (Baden-Württemberg, Wagener et al. 2015) und bei Reipoltskirchen (Rheinland-Pfalz, Wagener et al. 2018, 2021).

Als Galeriewald wird hier ein eigenständiger Vegetationstyp verstanden, der sich gegenüber der überwiegenden Acker- und/oder Grünlandnutzung vom Umland abhebt und in der Regel ein Fließgewässer entlang der Ufer umschließt. Schließen sich weitere produktionsintegrierte Gehölzstreifen in der Feldflur an (etwa ab Böschungsoberkante), so kann man diese nach ihrer Bewirtschaftung als Agroforstsysteme oder Niederwald mit Kurzumtrieb bezeichnen. Dieser Übergang von genutzten zu ungenutzten Gehölzbeständen ist ein Merkmal des hier vorgestellten kooperativen Gewässerrenaturierungskonzeptes in einer ackerdominierten Kulturlandschaft.

Zu den ökologischen, technischen und landbaulichen Grundlagen greifen innovative Mehrnutzungskonzepte auch sozio-ökonomische Fragestellungen auf, um den unterschiedlichen betrieblichen und gesellschaftlichen Leistungen der jeweiligen Landnutzungssysteme einen Wert zuordnen zu können. Nur so kann die Gesamtleistung aus Produktivität und Umweltleistungen sichtbar gemacht und einer Honorierung über verschiedene Märkte zugeführt werden (vergleiche Glemnitz & Wagener 2016, Wagener et al. 2008, 2013, 2016 a, Podschun et al. 2018), wodurch letztlich eine volkswirtschaftlich vorzügliche Umsetzung möglich wird.

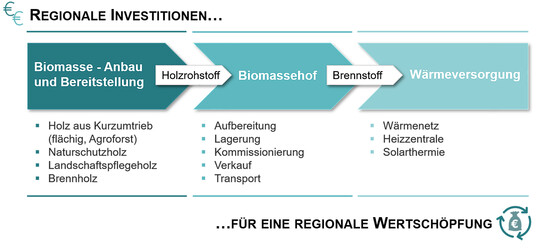

Der Wissenschaftliche Beirat der Bundesregierung Globale Umweltveränderungen verfolgt einen ähnlichen Ansatz und subsumiert dieses Vorgehen unter dem Begriff Mehrgewinnstrategien (WBGU 2020). Wesentlich ist dabei, dass die Ökonomie der Flächenbewirtschaftung Leistungen in Qualitätsziele fasst, die in einem Markt angeboten werden können – so zum Beispiel die Biomasse zur Energiebereitstellung (Wagener & Böhmer 2009), der linienhafte Biotopverbund zur Kompensation von Eingriffen in einem kommunalen Ökokonto (Wagener et al. 2015), die Klimaschutzleistung über eine Klimapartnerschaft mit einer Großstadt wie Leipzig und natürlich die Revitalisierung von Fließgewässern nach der WRRL. Die Aggregation von marktgebunden öffentlichen wie auch privatwirtschaftlichen Leistungen dient der regionalen Wertschöpfung und ermöglicht so die Umsetzung gesetzlich verankerter Leistungen, für die Deutschland und die Bundesländer rechtlich verantwortlich sind. Dieses Vorgehen entspricht in besonderer Tiefe und Effizienz der in der WRRL geforderten integrativen Planung und hebt die Segregation in Einzelthemen auf. Dadurch wird die vielerorts übliche Konkurrenz um Freifläche reduziert und die damit verbundenen Marktmechanismen werden in kooperative, volkswirtschaftlich sinnvolle Investitionen überführt (Stowasser et al. 2021, Wagener et al. 2023c, WBGU 2020).

Fachübergreifendes kooperatives Gewässerrenaturierungskonzept

Das Verbundprojekt WERTvoll griff die kooperative Entwicklung von Mehrnutzungskonzepten in der Kulturlandschaft auf, indem rechtliche Rahmenbedingungen analysiert, Handlungsoptionen erarbeitet und eine Fachplanung zur Renaturierung des Tauchnitzgrabens umgesetzt worden sind. Schritt für Schritt entwickelte das Planungs- und Entwicklungsteam mit den Kommunen ein fachübergreifendes kooperatives Gewässerrenaturierungskonzept, dass die Vermögens- und Produktionswerte des Landes in regionale Wertschöpfungsketten überführt und gleichzeitig einen guten ökologischen Zustand des Fließgewässers nach WRRL garantiert. So kann beispielsweise ein kommunales Nahwärmenetz Stoffströme aus der Gewässerrenaturierung aufnehmen und ein zentraler Verbindungsbaustein für eine nachhaltige Regionalentwicklung sein. Dies sind dann aus Sicht der Kommunen reale Mehrwerte, die mit der Umsetzung der WRRL wie weiterer Pflichtaufgaben etwa in der Daseinsvorsorge – verlässliche und bezahlbare Energiebereitstellung – verknüpft werden können.

Das Erkennen dieser Nettoentlastung gegenüber der monothematischen Sicht einer Gewässerrenaturierung nach WRRL (= Belastung) ist ein Schlüssel, der in der Regionalplanung mit weiteren Themen wie Klimaschutz/Klimaanpassung adressiert werden kann. Hier ist insbesondere der Einsatz informeller Instrumente, wie zum Beispiel Leitfäden für Renaturierungen und Erneuerbare Energiesysteme, für eine schnellere praktische Anwendung von der Regionalplanung bis in die Fachplanungsebene ein effizienter Weg, um Handlungswissen zeitnah bis in die Planungspraxis transportieren zu können.

Abb. 4 zeigt einen vierjährigen, weiten Agrarholzverband mit Pappeln, der als gepflanzter Kulturrahmen durch wildlebende Pflanzen und Tiere besiedelt und genutzt wird. So spielen für die Erreichung von Ökosystemleistungen der Randlinienreichtum (Ökotone), die Struktur durch Platzierung und Nutzungsintervalle der Kulturen (Vielfalt in Raum und Zeit), der Pflanzzwischenraum (Lücken) und die Quellbiotope zur Besiedlung der neuen Kulturen eine herausragende Rolle. Diese Ökosystemleistungen spiegeln wesentliche Zusammenhänge unserer Kulturlandschaften für eine nachhaltige, wertschöpfende landbauliche Nutzung verknüpft mit einer hohen Biodiversität wider (Bick 1988, Glemnitz & Wagener 2016, Poschlod 2015, Wagener 2009, 2010, Wagener et al. 2021, WBGU 2020). Der produktionsintegrierte Umwelt-/Naturschutz beziehungsweise die Ökosystemleistungen der Agrarholzkulturen bieten vielfältige und bisher in Deutschland wenig bekannte Potenziale. Sie schaffen neue Perspektiven für die Landwirtschaft in modernen Kulturlandschaften (vergleiche Wagener 2013 a, Wagener et al. 2016 b, WBGU 2020).

3Die konkrete Renaturierung des Tauchnitzgrabens präzisiert die Ziele des Regionalplans und folgt der geforderten Methodik des Strahlursprungs- und Trittsteinprinzips (DRL 2008, LANUV NRW 2011). Die notwendigen Flächen etwa für einen Strahlursprung werden aufgeteilt in das zentrale Gewässer bis zur Böschungsoberkante (Gewässerunterhaltung der Kommunen) und die flankierenden Kulturflächen für eine landwirtschaftliche Nutzung (Meldefähige Kulturen: Niederwald mit Kurzumtrieb und Ackerland, Dauerkultur oder Dauergrünland mit einem Agroforstsystem). Damit folgt diese Aufteilung dem Leitbild einer modernen Kulturlandschaftsentwicklung, Land so klug zu bewirtschaften, dass Mehrwerte entstehen. Wesentlich ist dabei, dass das kooperative Gewässerrenaturierungskonzept zwar aus verschiedenen Bausteinen besteht, aber nur durch deren Kombination die gewünschte Wirkung zur Umsetzung der WRRL erreicht. Insofern dient die landwirtschaftliche Nutzung systemimmanent der Erreichung dieses gewässerökologischen Leitbildes (Wagener et al. 2023 b). Thematisch und planerisch ist das Vorgehen damit klar determiniert. Die Ressortsicht, Rechtsfestlegungen und verbundenes Verwaltungshandeln müssen diesem interdisziplinären Ziel angepasst werden. Dies ist eine zentrale Aufgabe der Länder und des Bundes.

Die Agrarholzkulturen folgen der Interpretation alter Kulturnutzungen wie Nieder-/Mittelwald in modern bewirtschafteten Kulturen zur behutsamen Weiterentwicklung einer nachhaltigen Kulturlandschaftsentwicklung. Vielfalt in Raum und Zeit wird durch die unterschiedlichen Pflanzverbände, Überständer und Nutzungsintervalle in Kombination mit dem naturnah gestalteten Gewässer und seinen Uferbereichen erreicht. Alle Elemente greifen ineinander und tolerieren das Aufkommen spontaner Vegetation. Einzelne Abschnitte können auch vollständig mit einheimischen Arten gemäß der potenziell natürlichen Vegetation (PNV) bestockt werden.

Die nachfolgenden Abbildungen zeigen die verschiedenen Planungselemente (ausführlich in Stowasser et al. 2021), die wiederum in Beziehung gesetzt werden zu den Zielen des Regionalplans (siehe Abb. 5a,b, 6a,b):

- Offenlegung des verrohrten Tauchnitzgrabens mit einem kooperativen Renaturierungskonzept und verbundenen nachhaltigen Wertschöpfungsketten

- Naturnah profiliertes Gewässerbett mit naturbelassenem Gehölzbestand mit potenziell natürlicher Vegetation (PNV)

- Agrarholz mit Kultursorten der Pappeln ergänzt mit 5–10 % PNV-Gehölze als Überständer im Weitverband

- In den Weitverband der Kultursorten der Pappeln wandern spontan PNV-Gehölze aus dem Uferbereich ein.

- Der Tauchnitzgraben wird Teil des lokalen/regionalen Biotopverbundes und ist als Wanderkorridor für verschiedene Arten geeignet.

- Die einzelnen Funktionselemente nach dem Strahlursprungs- und Trittsteinprinzip bilden naturnahe funktionale Retentionsräume und biogene Flächenfilter am Gewässer aus.

Das fachübergreifende kooperative Gewässerrenaturierungskonzept nutzt die Verknüpfung der Ökonomie der Land- und Wasserwirtschaft (ausführlich in Stowasser et al. 2021, Wagener et al. 2023 b). So können sich Bürgermeister, Planer, Ingenieure und Landwirte über die verknüpften betrieblichen Wirtschaftszahlen verständigen und eine kooperative Planung entwickeln, die weitere Akzente in der Regionalentwicklung über belastbare Wertschöpfungsketten setzen kann.

Veränderungsmanagement

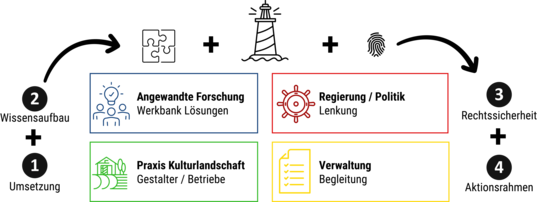

Jede Veränderung beginnt mit dem Aufbau eines gemeinsamen Verständnisses – in diesem Fall für das kooperative Renaturierungskonzept. Frühzeitig wurden aus dem Verbund WERTvoll das Sächsische Staatsministerium für Energie, Klimaschutz, Umwelt und Landwirtschaft und das Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie auf Landesebene sowie die Unteren Wasser-, Landwirtschafts- und Naturschutzbehörden auf Landkreisebene eingebunden, um gemeinsam aus dem Konzept einen Pilotstandort Tauchnitzgraben entwickeln zu können. Das lernende kooperative Konzept soll über weitere Pilotstandorte ständig weiterentwickelt, weiter ausdifferenziert und mit regionalen Varianten zu einer möglichen Landesstrategie ausgebaut werden (Wagener et al. 2023 a). Insofern handelt es sich um einen kontinuierlichen Verbesserungsprozess, der vor allem Hindernisse rechtlicher und förderpolitischer Rahmenbedingungen nicht nur aus dem Weg räumen, vielmehr diese in einer Synthese zusammenführen muss. Denn nur wenn für alle Kooperationspartner Rechts- und Verfahrenssicherheit gewährleistet werden kann, ist ein Ausrollen einer modernen integrierenden Landesstrategie überhaupt möglich (siehe Abb. 7). Der Tauchnitzgraben markiert das Pionierstadium, welches die erste sichtbare Verbindung von Praxis, Recht und Wissen möglich macht und damit von entscheidender Bedeutung für ein erfolgreiches Veränderungsmanagement ist. Die Regionalplanung kann dieses Wissen informell weitertragen und als wichtiger Netzwerkknoten gezielt Handlungswissen platzieren. Dieses Angebot an die wichtigen Kooperationspartner im Raum – allen voran die Kommunen als Gestalter der Kulturlandschaftsentwicklung – ist ein integrierendes Angebot im Sinne der WRRL, auch um mancherorts noch vorhandenes Misstrauen in Kooperation aufzulösen oder zu entschärfen. Wächst nun sukzessive Verständnis füreinander, so gelingen auch Sektor- und Fördersystematik übergreifende Kompromisslösungen. Diese integrative Herangehensweise zur Einbindung der Landwirtschaft in Projekte des Wasser- und Naturschutzes muss zur Regel in unseren Kulturlandschaften werden.

Mit Sicht auf die entscheidenden Kommunen bei der Renaturierung der Gewässer II. und III. Ordnung sollte die Hürde der Finanzierung dieser Vorhaben entschärft werden. So können damit Angebote für die Daseinsvorsorge verknüpft werden, zum Beispiel den Eigenanteil für ein Quartierskonzept für die kommunale Energieversorgung bei der Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) durch das Land zu kofinanzieren oder die Entwicklung eines eigenen kommunalen Ökokontos zu unterstützen, sodass die Kommune notwendige Eigenanteile für diese Vorhaben als produktionsintegrierte Kompensation für Bauprojekte darstellen kann (Wagener et al. 2013, 2015, 2016 a, 2021).

Zusammengefasst gelingt Kommunen eine Kooperation durch kooperative Gewässerrenaturierungen, wenn

- der Schulterschluss der Landes- und Bundesebene bis auf die Landkreisebene bei der Ausgestaltung des Rechtsrahmens gelingt: Agrar- & Gewässerentwicklungsförderung, Wassergesetzgebung, kommunale Hilfestellung Daseinsvorsorge, Unterstützung integrativer und/oder interkommunaler Lösungen und Entschärfung der Raumkonkurrenz;

- auf Landkreis-/interkommunaler Ebene beziehungsweise Landesebene Kooperationsansätze der integrativen Planung erarbeitet werden: Entwicklung und Anwendung planerischer Konzepte, die vielfältige Ansprüche berücksichtigen und Teilhabe zur Werterhaltung der Freiflächen ermöglichen;

- handlungsbereite Schlüsselakteure gezielt durch das Land unterstützt werden: regionale Gewässermanager/Landschaftsmanager/Bürgermeister/interkommunale Stabsstellen/Energieversorger, die Projekte konkret anstoßen und in Abstimmungsprozessen kooperativ vorantreiben, beauftragen und umsetzen.

Von der Konkurrenz zur Kooperation: Wertschöpfungskette und Klimawirksamkeit von Holzhackschnitzeln

Gelingt der Aufbau eines gemeinsamen Verständnisses für das notwendige Ziel Gewässerrenaturierung gemäß WRRL, so werden vormals konkurrierende Landnutzer zu Partnern und somit Teil der Lösung. Dazu bedarf es der Auswahl sozialer, ökologischer und ökonomischer Werte für ein passgenaues Mehrnutzungskonzept und der daraus resultierenden Zusammenarbeit in lokalen/regionalen Wertschöpfungsketten. Nachfolgend werden eine vielerorts in Deutschland mögliche Wertschöpfungskette und die Klimawirksamkeit von Holzhackschnitzeln vertiefend dargestellt.

Klimaschutz und Ressourcenschonung sind zentrale und besonders dringende Aufgaben unserer Gesellschaft. Der Handlungsdruck wird politisch durch verschärfte gesetzliche Rahmenbedingungen verdeutlicht. So wurden im Zuge des Klimaschutzgesetzes 2021 der Bundesregierung, die national vereinbarten Ziele zur Senkung der Emissionen an Treibhausgasen (THG) gegenüber dem Basisjahr 1990 deutlich angehoben und das Ziel der Klimaneutralität für Deutschland bis zum Jahr 2045 festgeschrieben (§ 3 Abs. 1 Bundes-Klimaschutzgesetz).

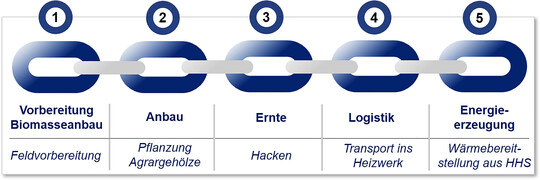

In dem Zusammenhang kommen der Landwirtschaft und damit verbunden der Landnutzung eine bedeutende Rolle zu, denn die Landwirtschaft in Deutschland ist in besonderer Weise vom Klimawandel betroffen und trägt maßgeblich zu den klimaschädlichen THG-Emissionen bei. Durch den Anbau von Agrarholz (Niederwald) auch in synergetischer Kombination mit landwirtschaftlichen Kulturen (Agroforstsysteme) stellen vor allem die Gehölze eine Kohlenstoffsenke dar und können so einen erheblichen Beitrag zum Klimaschutz leisten (Wiesmeier et al. 2020). Die in ganz Deutschland sich verschärfende Flächenkonkurrenz bekommen vor allem die Landwirte zu spüren, indem aufgrund von Bauaktivitäten und durch außerlandwirtschaftliche Investoren Flächen dem Markt entzogen werden oder Pachtpreise steigen (Wagener et al. 2008, WBGU 2020). Die Etablierung von Mehrnutzungskonzepten ist ein wirksames Vorgehen zur Reduzierung dieser Flächenkonkurrenz. Im Rahmen einer Klimapartnerschaft, wie im Projekt WERTvoll beispielhaft zwischen der Stadt Leipzig und den Gemeinden des Wurzener Landes entwickelt, kann im Zusammenwirken mit der Landwirtschaft so eine regionale Wärmeversorgung auf Basis von Holzhackschnitzeln (HHS) aus Agrarholzkulturen realisiert werden. Weiterer grundlegender Bestandteil der Planung des Tauchnitzgrabens ist daher der Aufbau einer Verwertungslinie mit allen erforderlichen Wertschöpfungsstufen (Abb. 8).

Um die Klimawirkung dieser Wertschöpfungskette zu bewerten, wurde ein Product Carbon Footprint (PCF), also eine produktbezogene THG-Bilanz erstellt. Hierfür wurde ein jährlicher Holzzuwachs von 18,46 t ha-1 a-1 (mit einem Wassergehalt von 35 % bei Einlagerung) in den Agrarholzkulturen angenommen, was einem HHS-Volumen von 84,69 Schüttraummeter und einem Heizöläquivalent von 5.217 l entspricht. Auch wenn es sich bei Agrarholz um eine regenrative Energiequelle handelt, erfolgt die Wärmebereitstellung keineswegs CO2- beziehungsweise klimaneutral, da die für die Bereitstellung notwendigen Prozesse THG-Emissionen verursachen. Der PCF bildet dementsprechend aus der Substitutionsleistung der Hackschnitzel und den THG-Emissionen aus der Bereitstellung einen Saldo an Netto-THG-Emissionen ab. Dabei wurden alle prozessbedingten THG-Emissionen berücksichtigt. Unberücksichtigt bleiben in der Betrachtung der Kohlenstoff, der im Holz gespeichert ist und als CO2 wieder freigesetzt wird, sowie die Beseitigung eventueller Reststoffe wie etwa Asche. Im Ergebnis des PCF zeigt sich, dass die prozessbedingten THG-Emissionen (ausgedrückt in CO2-Äquivalenten, CO2eq) bei der Bereitstellung von Wärme rund 854 kg CO2eq ha-1 Agrargehölze betragen. Dem steht ein erzeugtes Heizöläquivalent von 5.217 l gegenüber. Das angegebene Heizöläquivalent entspricht vermiedenen THG-Emissionen in Höhe von circa 16,25 t CO2eq. Unter Berücksichtigung der verursachten prozessbedingten THG-Emissionen ergeben sich Netto-Vermeidungseffekte in Höhe von rund 15,4 t CO2eq ha-1 a-1.

Neben der Betrachtung direkter Emissionen und Vermeidungspotenziale durch die Nutzung der Gehölzbiomasse kann die Bewertung der Kohlenstoffsequestrierung durch die Festlegung atmosphärischen Kohlenstoffs im Boden einen wichtigen Beitrag zum Klimaschutz in einer regionalen Klimapartnerschaft leisten (Wiesmeier et al. 2020). In temperierten Agroforstsystemen wurde ein mittlerer Corg-Aufbau im Boden von 0,68 t ha-1 a-1 ermittelt (Cardinael et al. 2017, Cardinael et al. 2019, De Stefano & Jacobson 2018, Shi et al. 2018). Belastbare Daten können nur mit entsprechenden Bodenuntersuchungen gewonnen und nach Auswertung in einer regionalen Klimapartnerschaft verwendet werden (Wiesmeier et al. 2020).

Die Ergebnisse des PCF und Hinweise zur Kohlenstoffsequestrierung zeigen, dass Agrargehölze eine vielversprechende Option zur Verbesserung des Klima- und Ressourcenschutzes sind. Daraus können konkrete Handlungsempfehlungen für Kommunen erarbeitet werden: So kann man durch den Aufbau von lokalen Nahwärmenetzen bis hin zu Bioenergiedörfern oder Energiekommunen in Verbindung mit Renaturierungsmaßnahmen den Klima- mit dem Gewässerschutz im kommunalen Handeln gewinnbringend miteinander verbinden (Abb. 9). In der Praxis kann so das Nahwärmenetz in Röcknitz (Gemeinde Thallwitz) mit der Renaturierung des Tauchnitzgrabens (Gemeinde Lossatal) über die vorgenannte Wertschöpfungskette im Sinne einer interkommunalen Wirtschaftsförderung verbunden werden. Mithilfe einer Bundesförderung zur Erstellung des Quartierskonzeptes in Röcknitz wurde eine klimafreundliche Energieversorgung über das Wärmenetz vorbereitet. An das Netz wird in einer ersten Ausbaustufe (2024) das gesamte Ensemble um das Geoportal Herrenhaus Röcknitz, den Kindergarten mit Wohnungen und das Feuerwehrgebäude angeschlossen. Die Wärmeversorgung des Netzes erfolgt überwiegend durch einen 240-kW-Holzhackschnitzelkessel. Mit rund 7 ha Anbaufläche im Gewässerrandstreifen kann man das Nahwärmenetz sicher und dauerhaft mit Holz versorgen. Dies schafft Arbeit und Erwerb vor Ort, sorgt für Steuereinnahmen in den Kommunen und setzt je nach Funktionselement zwischen 4 und 5 km Renaturierung von Gewässern II. und III. Ordnung zur Erfüllung der WRRL um. So kann die dringend gebotene Renaturierung die Einführung Erneuerbarer Energiesysteme in der Daseinsvorsorge der Kommunen unterstützen. Daraus kann eine regionale Bioenergiedorfstrategie entwickelt werden, die sukzessive weitere Umsetzungsschritte umfasst.

4 Schlussfolgerungen: Zeitgemäße Kulturlandschaftsentwicklung kann Antagonismen reduzieren

Im Ergebnis wird deutlich, dass Mehrnutzungskonzepte segregierte Themen der Kulturlandschaft verknüpfen und daraus machbare Kompromisse formen können, die auch Stadt und Land über die Gewässernetze wieder miteinander verbinden. Die Regionalplanung kann den Aufbau von Mehrnutzungskonzepten und neuen Wertschöpfungsketten für gelingende Stadt-und-Land-Partnerschaften unterstützen. Eine kreisweite oder kommunale Landschaftsplanung kann konkretere Planungsansätze vorbereiten. Und der Aufbau eines Beratungsnetzwerks von regionalen bis zu lokalen Managern für Gewässer, Landschaft und Energie ist eine wichtige Voraussetzung für eine operative Verknüpfung der bisher sektoral betrachteten Themen Gewässerrenaturierung, Landwirtschaft, Naturschutz und Klimaschutz/-wandel durch nachhaltige regionale Energie.

Stadt und Land gelingt eine Kooperation durch integrative Gewässerrenaturierungen eingebettet in eine moderne und nachhaltige Kulturlandschaftsentwicklung:

- Was kooperativ im Raum überwunden werden muss: a) Segregation fördert Konkurrenz, die über Marktmechanismen ausgetragen wird. b) Die monothematische Sicht einer Gewässerrenaturierung nach WRRL (= kommunale Belastung) muss zugunsten einer kommunalen Nettoentlastung durch klare Aussagen bereits in der Regionalplanung bis in die kreisweite und/oder kommunale Landschaftsplanung, wo vorhanden, aufgelöst und in Mehrnutzungskonzepten interkommunal adressiert werden.

- Umsetzung Mehrnutzungskonzepte in der Fläche: a) Nur durch die Verknüpfung der Themen WRRL, Landwirtschaft und Daseinsvorsorge in einer ländlichen Bioökonomie kann die Akzeptanz und in Folge die Umsetzung der WRRL vorangetrieben werden. b) Öffentliche, betriebliche und private Akteure müssen zusammenarbeiten: Angebote adressiert an Flächennutzer und Eigentümer sind ein wesentlicher Schlüssel zur Umsetzung der WRRL. c) Interkommunale Gemeinschaften und Stadt-und-Land-Partnerschaften sind ein Schlüssel zur Reduzierung von Antagonismen in der Kulturlandschaftsentwicklung, heben Ungleichheiten in der Marktstellung politisch auf und schaffen etwa über Stabsstellen Netzwerkmanager für die Region.

- Flankierung der Praxis durch Bundes- und Landesregierungen: a) Rechtsanpassungen im Wasser-, Naturschutz- und Landwirtschaftsrecht müssen zugunsten einer Kooperation in der Gewässerrenaturierung und -unterhaltung aufeinander abgestimmt werden. Wo notwendig muss auch eine Adressierung abweichungsfester Rechtssetzungen durch die Bundesregierung erfolgen. b) Weiterentwicklung der Agrarförderung für Mehrnutzungskonzepte mit Agrarholz, die entlang von Fließgewässerabschnitten einen gewässerökologischen Mehrwert haben. c) Die Veröffentlichung und Kommunikation der neuen integrierten Lösungen und Umsetzungsbeispiele sowie der Grundlagen zu Planung, Förderung und Umsetzung müssen landesseitig organisiert und das dafür notwendige Wissen in Weiterbildungen und landesweiten Veranstaltungen zur Gewässerentwicklung, Regionalentwicklung und Landwirtschaftsförderung vermittelt werden (zum Beispiel über Interkommunale Schulungsangebote mit den Pionieren). d) Landesweite Unterstützung inter- und transdisziplinärer Planungsgruppen in Stadt-und-Land-Partnerschaften und interkommunale Kooperationen/Strukturen, die konzentriert pragmatische Lösungen für die Gewässerentwicklung erarbeiten.

- Wissen platzieren und managen: a) Die Grundlagen aus der aktuellen Ökonomie der regionalen Kulturlandschaft sind ein Schlüssel für eine gelingende Kooperation zur Umsetzung der WRRL. b) Etablierung des Umsetzungs-Know-hows über regionale Gewässermanager, die eine interkommunal abgestimmte Gewässerentwicklung und die Entwicklung der Landnutzung in Gewässerrandbereichen initiieren und koordinieren können – daraus können Stadt-und-Land-Partnerschaften entstehen. c) Informelle Instrumente im Zusammenwirken der Wasserwirtschaft mit der Regionalplanung (neutraler Makler) und der Landwirtschaft nutzen (Beschleunigung notwendiger Verfahren): Nur interdisziplinäre Teams können das umsetzen, was weit über eine reine „Beteiligung“ hinausgeht und für die folgenden Planungen auf kommunaler Ebene intensiver auf die Praxis ausgerichtet wird. Nur so entstehen wirksame interdisziplinäre Hilfestellungen, die der Forderung nach integrativen, praxistauglichen Planungsleistungen auch gerecht werden können. d) Wissensgewinnung und -austausch zwischen Ministerien, Landesamt und Fachbehörden organisieren, um Feedback aus der Praxis mit den Landesbehörden und der Landespolitik zu koppeln.

Dank

Wir danken allen Geldgebern, Unterstützern und Pionieren am Tauchnitzgraben. Insbesondere dem Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) für die Förderung des Stadt-Land-Plus-Projektes WERTvoll (FKZ: 033L210A), der Gemeinde Lossatal und interkommunalen Gemeinschaft Wurzener Land für die herausragende Überzeugungsarbeit als kommunale Pioniere, dem sächsischen Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie sowie dem Sächsischen Staatsministerium für Energie, Klimaschutz, Umwelt und Landwirtschaft für die äußerst konstruktive und am Gelingen orientierte Zusammenarbeit.

Kommunen können mit Unterstützung vorbereitender Planungswerke und interdisziplinärer Berater/Ingenieure eine kooperative Gewässerrenaturierung zur Umsetzung der WRRL als Teil einer nachhaltigen kommunalen Kulturlandschaftsentwicklung umsetzen und damit

- landwirtschaftliche Flächen für eine Agrarholzproduktion erhalten und dadurch nachhaltig Erneuerbare Energie für effiziente Nahwärmenetze bereitstellen = neue Umsetzungsperspektiven eröffnen,

- den Wert der land- wie forstwirtschaftlichen Flächen für die Verpächter und die Bewirtschafter erhalten und sogar steigern = Landwerte in der kommunalen Gemeinschaft sichern,

- interkommunale Partnerschaften für die Gewässerrenaturierung und -unterhaltung aufbauen, die auch in der Energiebereitstellung zusammenarbeiten (Daseinsvorsorge) = ländliche Entwicklung konkret unterstützen.

Beckmann, M. (2011): Biomasseproduktion und -anlagen in der Raumplanung. In: Jarass, H.D. (Hrsg.): Erneuerbare Energien in der Raumplanung. Symposium des Zentralinstituts für Raumplanung an der Universität Münster am 13. Mai 2011. Berlin, 114-142. Beiträge zum Raumplanungsrecht 243.

Bentkamp, C., Ambu, Z., Wagener, F., Stowasser, A., Stratmann, L., Gerhardt, T., Heck, P. (2021): Agroforestry: New perspectives for water conservation/development and regional added value in rural economy. In: 5 European Agroforestry Conference BOOK OF ABSTRACTS – Agroforestry for the transition towards sustainability and bioeconomy, Italy, Nuoro. 387-388.

Bick, H. (1989): Ökologie, Grundlagen terrestrische und aquatische Ökosysteme angewandte Aspekte. Gustav Fischer, Stuttgart, New York, 327 S.

Böhmer, J., Becker, J., Bentkamp, C., Wagener, F., Rupp, J., Heinbach, K., Bluhm, H., Heck, P., Hirschl, B. (2019): Ländliche Bioökonomie – Stärkung des ländlichen Raums durch eigene dezentrale bioökonomische Ansätze. Hochschule Trier, Institut für angewandtes Stoffstrommanagement, Neubrücke, 43 S.

Boetel, M. (o. J.): Umrechnungstabelle für Baustoffe und Schüttgüter. Umrechnung: Boden & Torf. https://www.boetel-bs.de/Umrechnungstabelle (letzter Abruf 25.05.2022).

Bundes-Klimaschutzgesetz vom 12. Dezember 2019 (BGBl. I S. 2513), das durch Artikel 1 des Gesetzes vom 18. August 2021 (BGBl. I S. 3905) geändert worden ist, § 3 Abs. 1.

Cardinael, R., Chevallier, T., Cambou, A., Beral, C., Barthes, B.G., Dupraz, C., Durand, C., Kouakoua, E., Chenu, C. (2017): Increased soil organic carbon stocks under agroforestry: A survey of six different sites in France. Agric. Ecosyst. Environ. 236, 243-255.

Cardinael, R., Umulisa, V., Toudert, A., Olivier, A., Bockel, L., Bernoux, M. (2019): Revisiting IPCC Tier 1 coefficients for soil organic and biomass carbon storage in agroforestry systems (vol 13, 124020, 2018). Environ. Res. Lett. 14 (3), 1.

De Stefano, A., Jacobson, M.G. (2018): Soil carbon sequestration in agroforestry systems: a meta-analysis. Agrofor. Syst. 92 (2), 285-299.

DRL (Deutscher Rat für Landespflege) (Hrsg.) (1994): Konflikte beim Ausbau von Elbe, Saale und Havel. Schriftenreihe des deutschen Rates für Landespflege, H. 64, Bonn.

DRL (Deutscher Rat für Landespflege) (Hrsg.) (2008): Kompensation von Strukturdefiziten in Fließgewässern durch Strahlwirkung. Schriftenreihe des deutschen Rates für Landespflege, H. 81, Bonn.

Ellenberg, H. (1986): Vegetation Mitteleuropas mit den Alpen in ökologischer Sicht. 4. Auflage, Verlag Eugen Ulmer, Stuttgart, 989 S.

Europäische Gemeinschaft (2000): Richtlinie 2000/60/EG des europäischen Parlaments und des Rates vom 23.Oktober 2000 zur Schaffung eines Ordnungsrahmens für Maßnahmen der Gemeinschaft im Bereich der Wasserpolitik, Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaften L327/1 vom 22. Dezember 2000.

Finke, L. (2003): Künftige Zusammenarbeit von Wasserwirtschaft und Naturschutz. Positionspapier des Leiters des Ad-hoc-Arbeitskreises „EU-Wasserrahmenrichtlinie (WRRL) und Raumplanung“ der ARL. Hannover, Verl. d. ARL, ARL-Nachrichten 2, 1-5.

Finke, L. (2010). Pläne der Wasserwirtschaft und gesamträumliche Planung. In: Mielke B. & Münter, A. (Hrsg.): Neue Regionalisierungsansätze in Nordrhein-Westfalen (S. 165-183). Hannover: Verl. d. ARL. https://nbn-resolving.org/urn:nbn:de:0168-ssoar-356190 (letzter Abruf 20.02.2024). Gerken, B. (1988): Auen verborgene Lebensadern der Natur. Rombach, Freiburg, 132 S.

Glemnitz, M., Platen, R., Krechel, R., Konrad, J., Wagener, F. (2013): Can short-rotation coppice strips compensate structural deficits in agrarian landscapes? Aspects of Applied Biology 118, Environmental management on farmland, 153-161.

Glemnitz, M., Wagener, F. (2016): Win-Win zwischen Energieproduktion und Naturschutz. In: Naturkapital Deutschland – TEEB DE (2016): Ökosystemleistungen in ländlichen Räumen – Grundlage für menschliches Wohlergehen und nachhaltige wirtschaftliche Entwicklung. Hrsg. von Christina von Haaren und Christian Albert. Leibniz Universität Hannover, Helmholtz- Zentrum für Umweltforschung – UFZ. Hannover, Leipzig, 138-141.

Heck, P., Anton, T., Böhmer, J., Huwig, P., Meisberger, J., Pietz, C., Reis, A., Schierz, S., Synwoldt, C., Wagener, F., Wangert, S. (2014): Bioenergiedörfer – Leitfaden für eine praxisnahe Umsetzung. Fachagentur Nachwachsende Rohstoffe e.V. (Hrsg.), Gülzow, 172 S.

Hurck, R. (2004): Ansätze für eine integrierte Wasserpolitik am Beispiel von Raumordnung und Naturschutz. WaWi, 5/2004, 46-48.

Jessel, B. (2002): Auswirkungen der WRRL auf die räumliche Planung, Beitrag zur NNA-Fachtagung „Wasserrahmenrichtlinie (WRRL) und Naturschutz“, am 16.–19.10.2002 in Schneverdingen.

Köck, W., Bovet, J. (2015): Koordinierung der Flussgebietsbewirtschaftung – unter besonderer Berücksichtigung der Abstimmung mit der Raumordnung. Aus: Karl, H. (Hrsg.): Koordination raumwirksamer Politik – Mehr Effizienz und Wirksamkeit von Politik durch abgestimmte Arbeitsteilung. Hannover, Verl. d. ARL, Forschungsberichte der ARL 4, 131 – 151.

Korn, N. (2001): Die Wasserrahmenrichtlinie der EU, Absehbare Konsequenzen für Planer und Gutachter. Naturschutz und Landschaftsplanung, 33 (8), 246-248.

LANUV NRW (Landesamt für Natur-, Umwelt und Verbraucherschutz Nordrhein-Westfalen) (Hrsg.) (2011): Strahlwirkungs- und Trittsteinkonzept in der Planungspraxis, LANUV-Arbeitsblatt 16. S. 97, Recklinghausen.

Lange, G., Lecher, K. (Hrsg. 1993): Gewässerregelung, Gewässerpflege: naturnaher Ausbau und Unterhaltung von Fließgewässern. 3. Auflage, Parey, Hamburg, 343 S.

Möckel, S., Köck, W., Rutz, C., Schramek, J. (2014): Agrarumweltrecht – Rechtliche und andere Instrumente für vermehrten Umweltschutz in der Landwirtschaft. Studie im Auftrag des Umweltbundesamtes (Hrsg.). Dessau-Roßlau, 598 S.

Podschun, S.A., Albert, C., Costea, G., Damm, C., Dehnhardt, A. … Pusch, M. (2018): RESI – Anwendungshandbuch: Ökosystemleistungen von Flüssen und Auen erfassen und bewerten. IGB-Berichte Heft 31/2018, Berlin, 187 S. https://www.igb-berlin.de/sites/default/files/media-files/download-files/RESIAnwendungshandbuch.pdf (letzter Abruf 22.02.2024).

Poschlod, P. (2015): Geschichte der Kulturlandschaft – Entstehungsursachen und Steuerungsfaktoren der Entwicklung der Kulturlandschaft, Lebensraum- und Artenvielfalt in Mitteleuropa. Verlag Eugen Ulmer, Stuttgart, 320 S.

Regionaler Planungsverband Leipzig-Westsachsen (Hrsg.) (2020): Regionalplan Leipzig-Westsachsen, Satzung gemäß § 7 Abs. 2 SächsLPlG vom 11.12.2020, genehmigt am 2. August 2021 vom Sächsischen Staatsministerium für Regionalentwicklung. Leipzig, 230 S.

Rupp, J., Heinbach, K., Böhmer, J., Wagener, F. (2018): Bioökonomie im ländlichen Raum. Mehr als nur Rohstofflieferant. Ökologisches Wirtschaften 1/2018, 23-24.

Shi, L.L., Feng, W.T., Xu, J.C., Kuzyakov, Y. (2018): Agroforestry systems: Meta-analysis of soil carbon stocks, sequestration processes, and future potentials. Land Degrad. Dev. 29 (11), 3886-3897.

Stowasser, A., Gerhardt, T., Stratmann, L., Wagener, F., Bentkamp, C. (2021): Ermittlung und ökonomische Analyse der Kosten, Nutzen und Erlöse bei der Renaturierung von Gewässern im ländlichen Raum, Projekt ElmaR II – Kosten, Nutzen, Erlöse – Abschlussbericht in Schriftenreihe, Heft 2/2021, Herausgeber: Sächsisches Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie (LfULG), Dresden, 214 S.

Umweltbundesamt (2022): Beitrag der Landwirtschaft zu den Treibhausgas-Emissionen. https://www.umweltbundesamt.de/daten/land-forstwirtschaft/beitrag-der-landwirtschaft-zu-den-treibhausgas#treibhausgas-emissionen-aus-der-landwirtschaft (letzter Abruf 24.05.2022).

Wagener, F., Heck, P., Böhmer, J., Cornelius, R., Gebhard, R.M., Scherwaß, R., Krechel, R., Michler, H.-P., Wern, B. (2008): Endbericht: Vorbereitende Studie (Phase I) – Analyse der Möglichkeiten zur Etablierung einer extensiven Landnutzungsstrategie auf der Grundlage einer Flexibilisierung des Kompensationsinstrumentariums der Eingriffsregelung – kurz ELKE, Forschungsvorhaben gefördert durch das BMELV über die FNR, FKZ 22013905, Umwelt-Campus Birkenfeld, 199 S.

Wagener, F., Böhmer, J. (2009): Die Landwirtschaft im kommunalen Energie- und Stoffstrommanagement. In Kuratorium für Technik und Bauwesen in der Landwirtschaft (KTBL, Hrsg.), KTBL-Schrift 476: Tagungsband Die Landwirtschaft als Energieerzeuger, 4.-5. Mai 2009, Osnabrück, 176-188.

Wagener, F. (2009): Wald – Flächennutzungsalternativen. Landschaft wieder mehr in Nutzung nehmen und Vielfalt durch Landbau steigern. In: Waldstrategie 2020 – Tagungsband zum Symposium des BMELV, 10.–11. Dez. 2008, Berlin. Sonderheft 327 der Schriftenreihe Landbauforschung – vTI Agriculture and Forestry Research, Braunschweig, 111-122.

Wagener, F. (2010): Agroforstsysteme als Baustein einer neuen Naturschutzstrategie. In: Tagungsband zum Symposium Agrarholz 2010 am 18. und 19. Mai 2010 in Berlin, 7 S.

Wagener, F., Heck, P., Böhmer, J. (Hrsg. 2013): Schlussbericht „Entwicklung extensiver Landnutzungskonzepte für die Produktion nachwachsender Rohstoffe als mögliche Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen (ELKE) – Phase III – Umsetzung praxisbasierter Feldmodellprojekte, Forschungsvorhaben gefördert durch das BMELV über die FNR, FKZ 22007709, Umwelt-Campus Birkenfeld, 802 S.

Wagener, F. (2013 a): Kultur für unsere Landschaften – Kombination von Biomasse und Gewässerschutz. In: AMZ 85 – Argumente und Materialien zum Zeitgeschehen: Energie aus Biomasse – Ethik und Praxis, Hanns-Seidel-Stiftung e.V. (Hrsg.), München, 29-38.

Wagener, F. (2013 b): Bioenergie als Chance nutzen – mehr Naturschutz durch dezentrale Landnutzungsstrategien entwickeln (Bundesverbundprojekt ELKE). In: Jahrbuch für Naturschutz und Landschaftspflege, Bd. 59 Bundesverband Beruflicher Naturschutz e.V. (Hrsg.), Bonn, 48-61.

Wagener, F., Wangert, S., Böhmer, J., Heck, P., Kirschnick, U., Krechel, R., Henf, M. (2015): Biotopvernetzungskonzept Kupferzell, Pilotprojekt: Erstellung einer Biotopvernetzungskonzeption zur Umsetzung produktionsintegrierter Maßnahmen nach dem ELKE Konzept in der Gemeinde Kupferzell (Hohenlohekreis). Auftraggeber Gemeinde Kupferzell, 172 S.

Wagener, F., Böhmer, J., Heck, P. (2016 a): Produktionsintegrierter Naturschutz mit nachwachsenden Rohstoffen - Leitfaden für die Praxis. Natur und Text, Rangsdorf, 112 S.

Wagener, F., Böhmer, J., Heck, P., Wangert, S., Kirschnick, U., Wilhelm, K. (2016 b): Schlussbericht Entwicklung extensiver Landnutzungskonzepte für die Produktion nachwachsender Rohstoffe als mögliche Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen (ELKE) – Ökonomische Bewertung und Ergebnistransfer, Forschungsvorhaben gefördert durch das BMEL über die FNR, FKZ220 315 14, Umwelt-Campus Birkenfeld, 48 S.

Wagener, F., Böhmer, J., Seiler, S., Thomas, K., Plogmacher, A. (2018): Development of multi-use concepts to fight against climate change in the project MUNTER. In: European Agroforestry Federation and the University of Santiago de Compostela in Lugo (Hrsg.): 4th European Agroforestry Conference, Agroforestry as sustainable land use, 28-31 May 2018, Nijmegen, 186-190.

Wagener, F., Böhmer, J., Bentkamp, C., Blum, R., Schönbeck, A., Bauer, O., Bauer, J., Grabowski, M., Thomas, K., Gräven, F., Heck, P. (2021): MUNTER – Entwicklung eines Managementsystems für Landwirte und Kommunen für mehr Umwelt- und Naturschutz durch einen optimierten Energiepflanzenanbau (Abschlussbericht). Hochschule Trier, Institut für angewandtes Stoffstrommanagement, Neubrücke, 114 S.

Wagener, F., Böhmer, J., Stowasser, A., Dachsel, K., Weigelt, U. (2023 a): Agroforstsysteme als Baustein für die Umsetzung der EU-WRRL in Sachsen – Entwurf einer kooperativen Strategie. In: Morhart, C., Schindler, Z., Göbel, L., Obladen, N., Kröner, K., Westerwalbesloh, P. (Hrsg.): Tagungsband 9. Forum Agroforstsysteme – Landwirtschaft zukunftsfähig gestalten 27. & 28. September 2023 in Freiburg im Breisgau an der Albert-Ludwigs-Universität Freiburg, S. 32-33.

Wagener, F., Stowasser, A., Dachsel, K., Böhmer, J., Heck, P. (2023 b): Agrarholzkulturen als Schnittstelle für eine Kooperation der Wasser- mit der Landwirtschaft. WasserWirtschaft 113 (11), 24-28.

Wagener, F., Böhmer, J., Schierz, S., Heck, P., Stowasser, A., Stratmann, L., Dachsel, K., Weigelt, U., Pöge, T., Laqua, B., Schlattmann, C. (2023 c): Agrarholzanbau – Mehrnutzungskonzepte für eine gelingende Kulturlandschaftsentwicklung. Leitfaden 40 S.

Wiesmeier, M., Mayer, S., Paul, C., Helming, K., Don, A., Franko, U., Steffens, M., Kögel-Knabner, I. (2020): CO2-Zertifikate für die Festlegung atmosphärischen Kohlenstoffs in Böden: Methoden, Maßnahmen und Grenzen. In: BonaRes Series 2020/1, DOI: 10.20387/BonaRes-F8T8-XZ, Halle (Saale), 18 S.

Wille, V. (2001): Ad-hoc-Arbeitskreis, EU-Wasserrahmenrichtlinie (WRRL) und Raumplanung. ARL Forschung, 4/2001. Wissenschaftlicher Beirat der Bundesregierung Globale Umweltveränderungen (WBGU, 2020): Landwende im Anthropozän: Von der Konkurrenz zur Integration. WBGU, Berlin 389 S.

Eine nachhaltige Kulturlandschaftsentwicklung wird zunehmend durch sektorale und konkurrierende Gesetze sowie Verwaltungshandeln belastet. Bundesweit werden dadurch zu erarbeitende Umsetzungsprozesse wie etwa die Europäische Wasserrahmenrichtlinie (WRRL) erschwert. So weisen derzeit nur circa 7 % der sächsischen Fließgewässer-Wasserkörper einen guten ökologischen Zustand auf.

In diesem Beitrag wird ein neuer Lösungsansatz durch Mehrnutzungskonzepte vorgestellt. Mehrnutzungskonzepte dienen der Integration segregierter Themen der Kulturlandschaft und der Schaffung machbarer Kompromisse für eine zukunftsgerechte Entwicklung insbesondere der ländlichen Räume. Damit werden Werkzeuge für die Regionalplanung geschaffen, die neue Stadt-und-Land-Partnerschaften sowie interkommunale Netzwerke über regionale Wertschöpfungsketten ermöglichen. Über partizipative Planungsprozesse kann so eine praktische Verknüpfung der bisher sektoral betrachteten Themen Gewässerrenaturierung, Landwirtschaft, Naturschutz, Klimaschutz/Klimawandelanpassung und nachhaltige regionale Energie in einer modernen Kulturlandschaftsentwicklung erreicht werden. Das Verbundprojekt WERTvoll erarbeitete in dieser Weise Handlungsempfehlungen für ein fachübergreifendes kooperatives Gewässerrenaturierungskonzept für den Tauchnitzgraben (Lossatal, Sachsen). Dort werden ehemals konkurrierende Landnutzer über die Realisierung von Mehrnutzungskonzepten zu Partnern und so gemeinsam Teil der Lösung.

Der Beitrag zeigt auf, wie eine nachhaltige Regionalentwicklung und die damit verbundenen Projekte zum Gewässer- und Naturschutz zur Entwicklung des ländlichen Raums und zur nachhaltigen Landwirtschaft beitragen können.

Cooperative water body restoration as part of a sustainable cultural landscape development – testing a multi-utilisation concept in Saxony

Sustainable cultural landscape development is increasingly burdened by sectoral and competing legislation and administrative procedures. Nationwide implementation processes such as the European Water Framework Directive (WFD) are being made more difficult as a result. For example, only around 7% of Saxony's watercourses currently have good ecological status.

This article presents a new approach to finding solutions through multi-utilisation concepts. Multi-utilisation concepts serve to integrate segregated issues in the cultural landscape and to create feasible compromises for forward-looking development, particularly in rural areas. This creates tools for regional planning that enable new urban and rural partnerships and inter-municipal networks via regional value chains. Participatory planning processes can be used to achieve a practical link between the previously sectoral issues of water restoration, agriculture, nature conservation, climate protection/change adaptation, and sustainable regional energy in modern cultural landscape development. In this way, the joint project WERTvoll developed recommendations for action for an interdisciplinary, co-operative water body restoration concept for the Tauchnitzgraben (Lossatal, Saxony). Formerly competing land users are becoming partners through the implementation of multi- utilisation concepts and are thus jointly part of the solution.

The article shows how sustainable regional development and the associated water and nature conservation projects can contribute to the development of rural areas and sustainable agriculture.

Zu diesem Artikel liegen noch keine Kommentare vor.

Artikel kommentierenSchreiben Sie den ersten Kommentar.