Revitalisierung alpiner Flüsse am Beispiel der Ahr in Südtirol (Norditalien)

Abstracts

Flusslauf und Auen der Ahr in Südtirol sind durch Flussbegradigung, Kiesabbau und Entwaldung sowie landwirtschaftliche Nutzungsintensivierung in der Vergangenheit stark verändert worden, was zum Verlust von Ökosystemleistungen führte. Der EG-Wasserrahmenrichtlinie folgend werden seit dem Jahr 2002 zahlreiche Revitalisierungsmaßnahmen umgesetzt, die eine Erweiterung der Aue und des Auenwaldes, eine teilweise Redynamisierung des Fließverhaltens, die Wiederherstellung von Altarmen, die Verbesserung des Sediment- und Geschiebehaushalts sowie die Wiederherstellung der Längsdurchgängigkeit des Gewässers zum Ziel haben. Während bei den meisten Revitalisierungsvorhaben an Gewässern ein Monitoring und eine Erfolgskontrolle vernachlässigt werden, finden an der Ahr entsprechende Erhebungen statt, um die Folgen der Maßnahmen bewerten zu können. Wir stellen hier aktuelle Ergebnisse einer Erfolgskontrolle vor, die auf Indikatoren des Makrozoobenthos an drei untersuchten Gewässerstrecken basieren. Diese werden von einer artenreichen Zönose von Eintags-, Stein- und Köcherfliegen besiedelt, was auf einen sehr guten ökologischen Zustand hinweist. Obwohl die Gewässermorphologie noch nicht als durchgehend gut bewertet werden kann, haben die Revitalisierungsmaßnahmen eine hohe Substrat- und Strömungsdiversität geschaffen. Insgesamt werden gegenüber dem Vergleichszustand in den Jahren 2000 und 2008 deutliche Verbesserungen der Gewässerbiozönosen festgestellt, was durch zusätzliche Befunde zur Vegetation und Fischfauna bestätigt wird.

Restoration of alpine rivers using the example of the Ahr in South Tyrol (Northern Italy) – Success monitoring based on macrozoobenthos and water morphology

The River Ahr in South Tyrol was quite seriously morphologically degraded in the past by river straightening, deforestation, and gravel extraction. In connection with the implementation of the EU Water Framework Directive, and on the basis of a complex analysis of the current situation, numerous restoration measures have been implemented since 2002. These measures include an expansion of the floodplain and floodplain forest, partial redynamization of flow behaviour, restoration of oxbow lakes, and improvements in the sediment and bed load balance. In general, the restoration of the longitudinal continuity of the river was a main aim. In contrast to most aquatic restoration projects, the River Ahr project was accompanied by monitoring to gauge its success. In this article, the results of in-depth studies using a macrozoobenthos-based assessment of revitalization success are presented. The three examined stretches of the water body are primarily populated by a species-rich coenosis of mayflies, stoneflies, and caddisflies. Accordingly, based on both family-based and species-based assessment methods, all the investigated sections showed very good ecological status, although the water body morphology cannot yet be assessed as consistently good. The high substrate and flow diversity are decisive. Significant improvements were found in this recent analysis, as compared to the situations in both 2000 and 2008. Present findings on status of both vegetation and fish fauna supplement the evidence for the success of the restoration.

- Veröffentlicht am

Von Volker Lüderitz, Uta Langheinrich, Peter Hecher, Kathrin Blaas und Stefan Zerbe

Eingereicht am 01. 03. 2021, angenommen am 24. 04. 2021

1 Einleitung und Zielstellung

In Europa wurde die Notwendigkeit, die Ökosystemfunktionen und -leistungen von Flüssen und Feuchtgebieten zu bewahren oder wiederherzustellen, im Gegensatz zu anderen Lebensräumen, vergleichsweise früh erkannt (Mant & Janes 2006, MUNLV 2005, Zerbe et al. 2009). Flussregulierungen und deren negative Folgen wie etwa der Verlust von Retentionsflächen, die Abnahme der feuchtgebietstypischen Biodiversität, Entwässerung, landwirtschaftliche Übernutzung, Überschwemmungen in Siedlungsgebieten und die starke Beeinträchtigung der chemischen Wasserqualität (Sweeney et al. 2004) haben zu einem Umdenken in der Gesellschaft geführt. Mitteleuropaweit wurden deshalb umfangreiche Renaturierungsprojekte in und an Flüssen und Feuchtgebieten initiiert und durchgeführt. Somit kann man bei der Renaturierung dieser Lebensräume auf Erfahrungen von mehreren Jahrzehnten zurückblicken (Lüderitz & Jüpner 2009). Im Allgemeinen zielt die Revitalisierung von Flüssen und Feuchtgebieten auf das Wiederherstellen der typischen Lebensgemeinschaften, die Regulation des Landschaftswasserhaushaltes, insbesondere durch Wiederherstellung von Retentionsräumen, die Wiederherstellung funktionsfähiger Gewässerstrukturen (Lüderitz & Jüpner 2009) und, im Falle von Niedermooren, die Torfbildung und damit Stofffestlegung (vor allem Kohlenstoff, Stickstoff, Phosphor) in Auengebieten ab (Steffenhagen et al. 2010, Timmermann et al. 2009).

Eine nationale Verpflichtung, die Funktionen und Leistungen der Gewässer und ihrer Auen sowie Feuchtlebensräume in einen „guten ökologischen und chemischen Zustand“ zurückzuführen, ergibt sich direkt oder indirekt aus der Europäischen Wasserrahmenrichtlinie (EG 2000), die eine Umsetzung der Maßnahmen und somit eine Zielerreichung bis zum Jahre 2027 vorsieht. Die Herausforderung für die Zukunft besteht darin, die unterschiedlichen Nutzungsansprüche an die Gewässer seitens Land- und Forstwirtschaft, Tourismus und Wassersport, Verkehrs- und Transportwesen sowie Siedlungsbau mit dem nachhaltigen Schutz der abiotischen und biotischen Ressourcen zu vereinen und vor allem einer weiteren Verschlechterung des biologischen und chemischen Zustands der Gewässer und Feuchtgebiete entgegenzuwirken. Gerade im Alpenraum, wo sich die intensive Landnutzung häufig in den Tälern und entlang der Flüsse konzentriert, haben die meisten Flüsse im letzten Jahrhundert viele Ökosystemfunktionen und -leistungen verloren. Durch die intensive Landwirtschaft, stetig expandierende Siedlungen, Flussbegradigungen, das Entfernen der natürlichen Auenvegetation, die Ufer- und Sohlenbefestigungen, den Bau von Talsperren und Wasserreservoiren sowie die Schotterentnahme wurden die ursprünglichen Fluss- und Auenlebensräume gänzlich zerstört oder hatten erhebliche Veränderungen der Artenzusammensetzung und der Fluss- und Auenökosysteme hinzunehmen (Alverá et al. 2012).

Die Wiederherstellung der natürlichen Flussdynamik ist als häufigstes Revitalisierungsziel identifiziert worden (Lüderitz & Jüpner 2009). Dieses soll erreicht werden durch naturnah strukturierte Flussbetten mit heterogenen Wassertiefen und -strömungen sowie durch die Gestaltung von strukturreichen Ufern. Vor dem Hintergrund des Verlusts an biologischer Vielfalt in den natürlicherweise sehr artenreichen Flussauen Europas (vergleiche Pott & Remy 2008) sollen die natürlichen und naturnahen Lebensräume mit ihren typischen Arten wiederhergestellt werden. Das betrifft vor allem die Wiederherstellung funktionstüchtiger Auwälder und deren nachhaltige Bestandssicherung sowie die Initiierung einer naturnahen Sukzession und die Schaffung von Kleinstlebensräumen wie etwa Schotterinseln, die bei mittleren Hochwässern nicht überflutet werden. Innerhalb der Gewässer sollen vor allem die Lebensraumansprüche von Fisch- und Wirbellosenpopulationen erfüllt werden.

Trotz der sehr zahlreichen Revitalisierungsprojekte an Flüssen und deren Auen werden häufig ein Monitoring der weiteren Entwicklung nach Durchführung der Revitalisierungsmaßnahmen und eine Erfolgskontrolle vernachlässigt. So geben Bernhardt et al. (2005) auf der Basis von über 30.000 durchgeführten Revitalisierungsprojekten in den USA an, dass nur 10 % einer Erfolgskontrolle unterzogen wurden. In Nordrhein-Westfalen wurden bei weniger als 7 % der Flussrevitalisierungen Erfolgskontrollen durchgeführt (MUNLV 2005).

Damit wird es schwierig, aus den vielen kleinen bis großen Einzelprojekten zur Revitalisierung von Bächen und Flüssen in Mitteleuropa zu lernen und übertragbare Schlüsse zu ziehen. Deshalb soll hier am Beispiel eines der größten Revitalisierungsprojekte an Flüssen in Südtirol vor dem Hintergrund einer bereits auf der Basis bestimmter Indikatoren (etwa Fischfauna) durchgeführten Erfolgskontrolle (Unterlercher et al. 2019) sowie der vegetationskundlichen und hydrologischen Erhebungen nach Durchführung der Ahr-Revitalisierung (Campana et al. 2014, Zerbe et al. 2019) der Frage nachgegangen werden, ob das Makrozoobenthos und die Entwicklung der Gewässermorphologie einen Erfolg der Revitalisierung indizieren.

2 Untersuchungsgebiet und Methoden

2.1 Untersuchungsgebiet

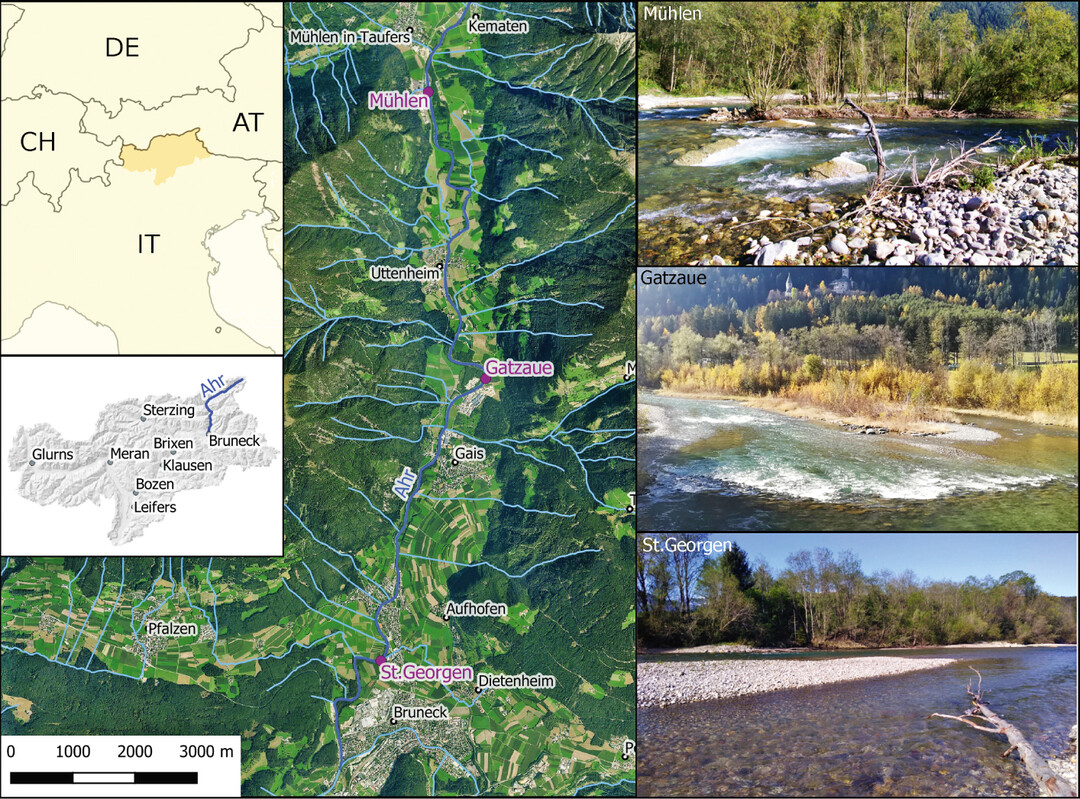

Die Ahr entspringt auf rund 2.450 m Meereshöhe in der Venedigergruppe in den zentralen Ostalpen. Sie durchfließt das Ahrtal und erreicht in Stegen bei Bruneck das Pustertal, wo sie auf 810 m Seehöhe in die Rienz mündet. Sie hat eine Länge von circa 53 km und ein Einzugsgebiet von 629 km² (Campana et al. 2014), welches Teil des Adria-Einzugsgebiets ist. Die Untere Ahr von Mühlen in Taufers bis Bruneck ist einer der wenigen Flussabschnitte in den Tälern Südtirols, die nicht massiv verbaut wurden. Der gewunden-bogige Verlauf und die noch vorhandenen Auwaldreste im Talboden machen das Untere Ahrtal zu einem bedeutenden Gebiet für die Artenvielfalt. Allerdings wurde das Flussbett durch Schotterabbau bis Mitte der 1980er-Jahre im Mittel um 2 m abseits der Ortschaften abgesenkt (unveröffentlichte Angaben des Amtes für Wildbachverbauung Ost), einhergehend mit einem Vitalitätsverlust der Auwaldreste. Der verminderte Feststofftransport als Folge von Schutzbauten in den Nebenbächen beeinträchtigt den natürlichen Geschiebehaushalt. Nach Lösch & Alber (2009) wies die Untere Ahr im Jahr 2008 eine Güteklasse von II (mäßige Belastung) auf, wobei zeitweise auch eine geringe Belastung (Güteklasse I–II) festgestellt wurde. Zum Tragen kam dabei der IBE (Indice Biotico Esteso ), der auf der Bewertung von taxonomischen Familien basiert (Buffagni et al. 2006).

2.2 Maßnahmen der Revitalisierung

In der Autonomen Provinz Bozen-Südtirol im Norden Italiens verfolgt die Agentur für Bevölkerungsschutz Ziele sowohl des Hochwasserschutzes als auch der ökologischen Verbesserung der Fließgewässer (Blaas & Hecher 2018). Seit dem Jahr 1999 gibt es das Planungsinstrument „Gewässerbetreuungskonzept Untere Ahr“ mit dem Ziel, im Talboden entlang des Flusses Ahr sowohl die Hochwassersicherheit für Wohngebiete und Infrastrukturen zu erhöhen als auch den gewässerökologischen Zustand des Flusses zu verbessern. Das Projektgebiet umfasst den 15 km langen Abschnitt der Unteren Ahr zwischen Mühlen in Taufers und Bruneck sowie alle Flächen des Gewässerumlandes im Einflussbereich der Ahr (5,4 km²) mit drei politischen Gemeinden. Die zahlreichen und unterschiedlichen Ansprüche im dicht besiedelten und landwirtschaftlich wie touristisch genutzten Gebiet werden aufeinander abgestimmt und Synergien angestrebt. Das Konzept nach österreichischem Vorbild ist ein Pilotprojekt für Südtirol und aufgrund seines partizipativen Ansatzes sehr erfolgreich. In Zusammenarbeit mit Vertretern von Behörden, Gemeinden sowie den Verbänden der Landwirtschaft und des Naturschutzes konnten bereits 16 größere Maßnahmen umgesetzt werden, von denen sowohl Menschen als auch Tiere und Pflanzen profitieren. Hervorzuheben sind dabei die Revitalisierungsmaßnahmen in den Flussauen, mit denen wieder vitale Auwälder und natürliche Hochwasserrückhalteflächen geschaffen werden konnten (Unterlercher et al. 2019). In den engen und intensiv genutzten Alpentälern, gerade in Südtirol verbunden mit hohen Grundstückpreisen, ist dies keine Selbstverständlichkeit.

Den Beginn des Projekts zur Revitalisierung der Ahr bildet eine fundierte Ist-Zustandsanalyse basierend auf den Kriterien Struktur und Vegetation, Gewässermorphologie und Wasserschutzbauten, Hydrologie, Hydraulik und Geschiebehaushalt, Raumansprüche sowie Ökologie des aquatischen und terrestrischen Lebensraumes in den Jahren 1999 und 2000 (Unterlercher 2000). Darauf aufbauend wurde das Leitbild erstellt, das den Soll-Zustand für den Flussabschnitt der Unteren Ahr und die von ihr beeinflussten Flächen bezüglich Schutzwasserbau, Gewässerökologie und Nutzungen beschreibt. Das Leitbild der Gewässerökologie wird hier auszugsweise wiedergegeben:

- Schaffung von vier Flussaufweitungen auf Flächen des öffentlichen Wassergutes mit dem Ziel, dort den ursprünglichen Charakter der Unteren Ahr wiederherzustellen,

- Passierbarkeit der Ahr für Fische und Benthosorganismen einschließlich der Nebengewässer-Mündungsbereiche,

- Sicherung und lokale Neuschaffung von Feuchtgebieten,

- ausreichend strukturierte und standorttypische Ufervegetation,

- nachhaltige, standortgerechte Bewirtschaftung der Gewässerauen sowie

- ausgeglichener Geschiebehaushalt und gewässertypische Zusammensetzung der Sohlsubstrate.

Seit dem Jahr 2002 werden Revitalisierungsprojekte umgesetzt und 2018 wurde der Erfolg der bisher umgesetzten Maßnahmen kontrolliert (Unterlercher et al. 2019). Zusätzliche Untersuchungen an der Ahr zu Flussdynamik, Gewässermorphologie und Vegetationsentwicklung erfolgten durch Campana et al. (2014) und Zerbe et al. (2019).

2.3 Untersuchte Revitalisierungsstrecken

Im Rahmen der vorliegenden Untersuchungen wurden die biologischen Effekte der Revitalisierungsmaßnahmen an drei Gewässerstrecken untersucht (Abb. 1):

1) Ahr-Aufweitung bei Mühlen: Hier wurden auf einer Abschnittslänge von 840 m in den Jahren 2014–2015 unter anderem Aufweitungen des Bachbettes um ein Drittel der ursprünglichen Breite, eine Rückgewinnung natürlicher Hochwasserrückhalteflächen, eine Wiederherstellung des Gewässerkontinuums mittels Rampen und eine Initiierung von Schotterflächen vorgenommen. Außerdem wurden befestigtes Totholz eingebracht, die Uferstruktur diversifiziert und ein bisheriger Teich zum Nebenarm umfunktioniert.

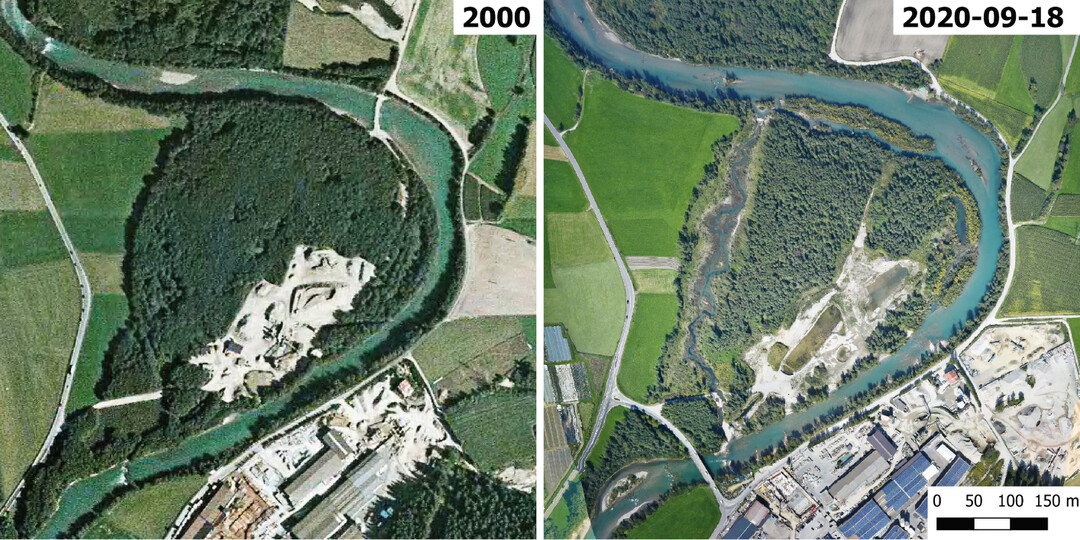

2) Gatzaue bei Gais (Abb. 2): Über eine Länge von 2.330 m werden hier seit 2004 lokale Aufweitungen des Flussbetts auf die doppelte Breite realisiert, Geschiebe eingebracht, das Flussbett angehoben und ein Altarm reaktiviert. Damit wurden Auwälder auf einer Fläche von circa 5 ha revitalisiert.

3) Flussaufweitung bei St. Georgen: In den Jahren 2016 und 2017 wurden das rechte Ufer des Flusses um bis zu 30 m auf die ursprüngliche Breite aufgeweitet, die Flusssohle durch Zugabe des ausgehobenen Schottermaterials angehoben und die Strukturvielfalt durch Wasserbausteine und Buhnen erhöht.

2.4 Methoden

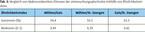

Die Erfassung und Bewertung der Gewässerstruktur erfolgte nach dem Verfahren der LAWA (2019). Im Rahmen von sechs Hauptparametern wurden 14 funktionale Einheiten (Tab. 1) erfasst und mit dem Leitbild verglichen. Bei einem Grad der Konformität mit dem Referenzzustand von mindestens 80 % gilt ein sehr guter morphologischer Zustand, bis 60 % ein guter, bis 40 % ein mäßiger und bis 20 % ein unbefriedigender. Darunter ist der Zustand schlecht.

Die Beprobung des Makrozoobenthos erfolgte im Sommer 2020 nach der Methode des erweiterten „Multi-Habitat-Samplings“ (Hering 2021, Lüderitz et al. 2011, Pauls et al. 2002). Vor Beginn der Beprobung wurde am zu untersuchenden Gewässerabschnitt die Zusammensetzung des Substrats im Bachbett geschätzt. Dabei wurde der Deckungsgrad der mineralischen Komponenten (Sand, Kies, Steine verschiedener Größenklassen) und der biotischen Komponenten (Falllaub, Makrophyten, Totholz) festgehalten. Erst dann wurde bestimmt, wo die zehn quantitativen Parallelproben auf einer Gewässerstrecke von 100 m genommen werden, und zwar gewichtet nach der Häufigkeit der Substratklassen im Fluss. Die Beprobung erfolgte mit einem Kescher (Handnetz) der Maschenweite 500 m, an dem ein Quadrat von 0,1 m² Fläche angebracht ist. In dieser Fläche wurde das Substrat beprobt. Somit ergibt sich für das Standardverfahren bei zehn Parallelproben eine Untersuchungsfläche von 1 m². An der Ahr wurde der Probenumfang allerdings auf das Zehnfache erweitert, um auch seltene Arten zu erfassen (Seidel et al. 2017). Die Proben wurden in 70%igem Ethanol fixiert und im Labor erfolgte die Bestimmung der gesammelten Tiere nach Möglichkeit bis zur Art. Dazu wurde die Bestimmungsliteratur nach Bauernfeind & Humpesch (2001), Eiseler (2005), Eiseler (2010), Eiseler & Hess (2013), Lubini et al. (2012) sowie Waringer & Graf (1997) genutzt.

Die Berechnung der Ökologischen Zustandsklasse (ÖZK) erfolgte mit PERLODES (Meier et al. 2006, Onlineversion Perlodes 5.08) für den Gewässertyp „Fließgewässer der Alpen“. Als bewertungsrelevante Module wurden die Saprobie als Maß für die organische Belastung und die Allgemeine Degradation als Maß für die Naturnähe der Gewässerstruktur kalkuliert. Zusätzlich berechnet Perlodes den in Italien üblichen IBE, die Gilden des Fließgewässerkontinuums sowie die Evenness als Biodiversitätsmaß.

Zur Berechnung der Ähnlichkeitsindizes nach Soerensen und Renkonen wurde MS Office Excel 2019 verwendet.

3 Ergebnisse

3.1 Gewässermorphologie

Die Revitalisierungsmaßnahmen haben gegenüber dem Ausgangszustand (Unterlercher 2000) zu einer deutlichen Aufwertung der Gewässerstruktur geführt (Tab. 1). Es erfolgte insbesondere eine Diversifizierung der Substrate und des Strömungsverhaltens. Im Vergleich zum Leitbild weisen die Strecken bei Mühlen und Gais eine noch geringe gewässermorphologische Veränderung auf (Grenzwert 2,6), der Abschnitt bei St. Georgen eine mäßige Veränderung (Grenzwert 3,6). Defizite betreffen die in der überwiegend intensiv genutzten Kulturlandschaft nur sehr eingeschränkt gegebene Beweglichkeit des Gewässers sowie die Uferstruktur und ehemaligen Auenbereiche.

3.2 Makrozoobenthos

Insgesamt wurden an den Untersuchungspunkten 83 Arten oder Taxa des Makrozoobenthos (MZB) aus 31 Familien identifiziert (Tab. A1 im Online-Supplement unter Webcode NuL2231). Darunter sind die Eintagsfliegen (E) mit 13 Arten, die Steinfliegen (P) mit 25 und die Köcherfliegen (T) mit 20 die am häufigsten vertretenen, wobei der EPT-Anteil 70 % beträgt. Alle Untersuchungsstrecken erreichen den sehr guten ökologischen Zustand, da sowohl die Saprobie als auch die Allgemeine Degradation entsprechend bewertet werden (Tab. 2).

Bemerkenswert ist der Anteil epi- und metarhithraler Arten (der oberen und mittleren Fließgewässerzone), obwohl die Ahr im Untersuchungsgebiet von der Gewässergröße her eher dem Hyporhithral (untere Fließgewässerzone) zuzuordnen ist. Dieser Anteil beträgt in den Abschnitten bei Mühlen und Gais etwa 40 % und im Abschnitt bei St. Georgen etwa 35 %. Zu den für den hypo-rhithralen Bereich bemerkenswerten Arten gehören beispielsweise der HakenkäferElmis rietscheli Steffan, die KöcherfliegenDrusus destitutus Kolenati,D. discolor Rambur, Halesus rubricollis Pictet undRhyacophila praemorsa McLachlan (Abb. 3), die EintagsfliegeRhithrogena alpestris Eaton, die SteinfliegeIsoperla obscura Zetterstedt (Abb. 3) sowie der ZweiflüglerLiponeura sp. Iran. Die Zönosen des MZB weisen eine hoheEvenness und damit einen hohen Grad der Gleichverteilung auf (Tab. 2), eudominante Arten kommen nicht vor.

Zudem sind sich die Lebensgemeinschaften recht ähnlich, sowohl was die Artenzusammensetzung (Soerensen-Index) als auch die Dominanzstrukturen (Renkonen-Index) betrifft (Tab. 3). Es besteht erwartungsgemäß eine ausgeprägtere Ähnlichkeit der eher benachbarten Abschnitte.

4 Diskussion

Revitalisierungsmaßnahmen in und an Fließgewässern sind aus biologisch-ökologischer Sicht oft nur mäßig oder wenig erfolgreich (Jähnig et al. 2011) oder über den Erfolg ist wenig bekannt, weil Erfolgskontrollen nicht oder nur oberflächlich durchgeführt werden (Lüderitz & Jüpner 2009, Seidel & Lüderitz 2015). Der Mangel einer Erfolgskontrolle nach Revitalisierungsmaßnahmen ist kein lokal-regionales Problem, sondern betrifft einen Großteil der Renaturierungsprojekte ganz unterschiedlicher Ökosysteme und Landnutzungstypen weltweit (Zerbe 2019). Werden hingegen ein Monitoring und eine Erfolgskontrolle durchgeführt, so sind sie oft auf einen kurzen Zeitraum von ein bis zwei Jahren nach Maßnahmenumsetzung beschränkt und/oder sie betreffen nicht alle erforderlichen biologischen Komponenten (vergleiche Wortley et al. 2013), wie dies von der SER (Clewell & Aronson 2013) vorgeschlagen wird. Somit gibt es erhebliche Erkenntnisdefizite hinsichtlich der mittel- und langfristigen Wirkung von Maßnahmen zur Verbesserung der Gewässerstruktur und -dynamik sowie der biologischen Fluss- und Flussauen-Kompartimente. In den Fällen, in denen belastbare Daten vorliegen, kristallisieren sich folgende Hauptgründe für einen mangelnden Revitalisierungserfolg heraus:

Es erfolgt keine Orientierung an einem Leitbild, welches auf die spezifischen lokalen ökologischen und sozioökonomischen Bedingungen zugeschnitten wurde, sondern es werden standardmäßige Maßnahmen umgesetzt (Lüderitz et al. 2004, Lüderitz & Jüpner 2009).

Die Revitalisierungsmaßnahmen werden nur sehr lokal umgesetzt und berücksichtigen nicht das unmittelbare Einzugsgebiet; damit können die noch bestehenden negativen Einflüsse aus dem Einzugsgebiet (etwa Nährstoff- und Pestizideintrag) oder den oberhalb der Revitalisierungsstrecke gelegenen degradierten Gewässerstrecken (etwa fehlende Bruthabitate für Fische) nicht kompensiert werden (Lorenz & Feld 2013).

Die entscheidenden Stressoren werden ausgeblendet; wenn beispielsweise die longitudinale Durchgängigkeit hergestellt wird, die Sedimentqualität und damit die vertikale Konnektivität aber nicht verbessert wird, bleibt die Besiedelung mit anspruchsvollen Makroinvertebraten und Fischarten aus (Seidel & Brunke 2015, Seidel & Lüderitz 2015; vergleiche auch Wohl 2017).

Trotz dieser genannten Defizite gibt es inzwischen Gewässerrenaturierungs- und -revitalisierungsprojekte, die ihre Ziele ganz oder weitgehend erreicht haben. Beispiele hierfür sind Abschnitte des Obermains und der Rodach in Bayern (Lüderitz et al. 2011), der Lachte und Lutter in Niedersachen, der Ihle in Sachsen-Anhalt (Seidel & Lüderitz 2015) sowie mehrere Altwässer der Elbe (Seidel et al. 2017). All diesen Vorhaben ist gemeinsam, dass sie eine gewisse Mindestlauflänge (> 1 km) betreffen und die Revitalisierungsmaßnahmen die entscheidenden Stressoren berücksichtigen sowie insbesondere auch eine ökologische Aufwertung des Gewässerumfeldes beinhalten.

Vor diesem Hintergrund sind die Revitalisierungsmaßnahmen an der Ahr in Südtirol zu den erfolgreichen Fließgewässerrevitalisierungen zu zählen. Verglichen mit dem Zustand vor Beginn der Revitalisierungen (Unterlercher 2000) hat sich circa 20 Jahre nach der Initiierung des Gewässerbetreuungskonzepts (Unterlercher et al. 2019) der ökologische Zustand der Ahr erheblich verbessert:

- Die Fläche der Ahr hat um rund 0,5 ha zugenommen.

- Ein circa 2 ha großes Areal zur Schotterverarbeitung konnte rückgebaut und in einen vitalen Auenstandort überführt werden.

- Auenwaldstandorte mit Grauerle –Alnus incana (L.) Moench – haben um 25 ha zugenommen.

- Die Zahl der potenziellen Amphibiengewässer im Projektgebiet wurde verdoppelt, dennoch kam es zu einer signifikanten Abnahme der beobachteten Unken, der Laichballenzahl des Grasfrosches und der Amphibienzahl an Einzelgewässern.

- Der Bestand des Eisvogels (Alcedo atthis L.) hat sich stabilisiert, ebenso haben Kleinspecht (Dryobates minor L.) und Flussregenpfeifer (Charadrius dubius Scopoli) im gesamten Gebiet stabile Bestände erreicht. Vorkommen und Brutnachweise von Zeigerarten für naturnahe Fließgewässer wie etwa Graureiher (Ardea cinerea L.) und Flussuferläufer (Actitis hypoleucos L.) bestätigen die positiven Entwicklungen an der Unteren Ahr.

- Die Fischartenzusammensetzung im Projektgebiet blieb unverändert, wobei viele in Südtirol zu erwartende Fischarten der unteren Forellen-Äschenregion nachgewiesen wurden. Nach Individuenanteilen ergeben sich hierbei für die Äsche (Thymallus thymallus L.) 47 %, für die Bachforelle (Salmo trutta fario L.) 21 %, für die Groppe (Cottus gobio L.) 20 %, für Hybride aus Bachforelle und Marmorierter Forelle 7 % und für die nach Einschätzung der IUCN vom Aussterben bedrohte und von der Europäischen Union im Anhang II der FFH-Richtlinie aufgeführte Marmorierte Forelle (Salmo marmoratus Cuvier) 4 %. Forellen und insbesondere Äschen erreichten bei Brütlingskontrollen in den Jahren 2014–2018 Spitzenwerte für Südtirol. 1.500 Äschenbrütlinge pro 100 Laufmeter wurden bei Gais auch 2020 bestätigt. Insgesamt erreicht die Fischbiomasse der Unteren Ahr im Vergleich zu anderen alpinen Gewässern nach wie vor einen guten Wert. Die Revitalisierungsmaßnahmen haben damit einen wichtigen Beitrag zum Erhalt der Äsche geleistet, einer Fischart, die ansonsten in den meisten europäischen Regionen zunehmend gefährdet ist (LAVES 2001).

Zusätzlich konnte eine vegetationskundliche Analyse belegen, dass eine Diversifizierung der Flusshabitate, eine Ansiedlung gefährdeter Auenpflanzen und eine Revitalisierung der typischen Grauerlenbestände durch die Revitalisierung erreicht wurde (Zerbe et al. 2019). Die Revitalisierung von weiten Bereichen der Ahr hat auch die Bedingungen für die aquatischen und semiaquatischen Lebensgemeinschaften deutlich verbessert. Durch die Aufweitung und Redynamisierung der Ahr wurde die Hydromorphologie des Gewässers in den entsprechenden Fließstrecken deutlich aufgewertet. Insbesondere die Substrat- und Strömungsdiversität als Schlüsselparameter für die Habitatfunktion weisen dort fast natürliche Verhältnisse (Strukturklasse 2) auf. Dazu kommt eine deutliche Aufwertung der Auen.

Unsere Untersuchungen des Makrozoobenthos ergänzen die positiven Ergebnisse der bisherigen Erfolgskontrolle. Es zeigt sich, dass auch Gewässer mit einer leicht bis mäßig veränderten Morphologie sogar den sehr guten ökologischen Zustand erreichen können, wenn – bei einer gegebenen guten Wasserqualität – die Schlüsselparameter Strömung und Substrat in einer hohen Diversität vorliegen. Bezüglich des Verhältnisses von Gewässermorphologie und Besiedelung mit MZB ist die Ahr-Revitalisierung ein gutes Beispiel für die Gültigkeit der „field-of-dreams “-Hypothese („if you build it, they will come “) (Palmer et al. 1997). Wie es durch entsprechende Untersuchungen für viele Lebensraumtypen nachgewiesen wurde, stellen sich nach einer Wiederherstellung der abiotischen Standortbedingungen auch die Zielgemeinschaften wieder ein.

Sowohl nach der taxonomisch hochauflösenden PERLODES-Methode als auch mithilfe des Familienbasierten IBE wurde das Erreichen des sehr guten ökologischen Zustands festgestellt. Alle PERLODES-Module und Einzelindizes zeigen sehr gute Werte, beim IBE wird der für den sehr guten Zustand nötige Mindestwert von 10 klar überschritten. Dies ist eine deutliche Verbesserung gegenüber den von Unterlercher (2000) und Lösch & Alber (2009) erzielten Ergebnissen. Im Jahr 2000 wurden an acht Beprobungsstrecken der Ahr zwischen 17 und 22 MZB-Arten oder -Gattungen gefunden. Lösch & Alber (2009) stellten überwiegend den „guten Zustand“ fest, wobei sie sich auf acht bis 16 gefundene Familien je Probenstrecke in insgesamt neun Untersuchungsabschnitten stützten. 2009 wurden bereits 28 Familien gefunden, während wir insgesamt 31 Familien (je 21–26 pro Abschnitt) ermitteln konnten. Inwieweit die Steigerung auf die Effekte der Revitalisierung oder auf die methodischen Unterschiede bei der Probenahme (1 m2gegenüber 10 m² Beprobungsfläche) zurückzuführen sind, ist schwer abzugrenzen; wahrscheinlich spielen beide Faktoren eine Rolle. Unabhängig von diesen methodischen Erwägungen wurde in der Ahr eine artenreiche MZB-Zönose mit zahlreichen sensitiven Arten gefunden, die autökologisch überwiegend dem Epi- und Metarhithral zuzuordnen sind (Abb. 3).

Wie bei vielen alpinen Gewässern wird man auch an der Ahr eine Revitalisierung des gesamten Flusslaufs derzeit nicht durchführen können, da dem die Erfordernisse des urbanen und ruralen Raums und insbesondere des Hochwasserschutzes entgegenstehen. Der naturraumtypische Bewuchs, der natürlicherweise flächendeckend aus Grauerlen-Auenwäldern bestehen würde (Ellenberg & Leuschner 2010), ist trotz der Zunahme dieses Vegetationstyps um 25 ha (Unterlercher et al. 2019) nicht durchgehend vorhanden. In der dicht besiedelten Kulturlandschaft Mitteleuropas mit den Alpen können allerdings flussstreckenweise durchgeführte Renaturierungs- oder Revitalisierungsmaßnahmen die Biodiversität an und in Flüssen bereits deutlich erhöhen (etwa Höfler et al. 2020).

Fazit für die Praxis

- Bei Projekten zur Renaturierung oder Revitalisierung von Gewässern ist eine mittel- und langfristige Erfolgskontrolle, die auf der Erfassung mehrerer abiotischer und biotischer Faktoren beruht, im Sinne der Optimierung künftiger Maßnahmen unerlässlich.

- Organismen des Makrozoobenthos sind für die Indikation des Revitalisierungserfolgs sehr gut geeignet, empfohlen wird dazu eine quantitativ umfassende Beprobung und eine Bestimmung der Organismen möglichst auf Artniveau.

- Die biologische Bewertung über das Makrozoobenthos kann einen sehr guten Zustand indizieren, auch wenn die Gewässermorphologie teilweise noch defizitär ist; entscheidend sind morphologische Schlüsselparameter wie die Substrat- und Strömungsdiversität.

- Zur Bewertung des Revitalisierungserfolgs anhand von Organismen ist eine fundierte Kenntnis zur Bestimmung der Indikatorarten unabdingbar.

- Eine erfolgreiche Gewässerrevitalisierung integriert die Vorgaben der EU WRRL und die lokalen Gegebenheiten durch maßgeschneiderte Lösungen und entwickelt diese mit partizipativen Verfahren unter Einbeziehung der lokalen und regionalen Akteure.

Literatur

Aus Umfangsgründen steht das ausführliche Literaturverzeichnis unter Webcode NuL2231 zur Verfügung.

Kontakt

> volker.luederitz@h2.de

> uta.langheinrich@h2.de

> Peter.Hecher@provinz.bz.it

M.Sc. Kathrin Blaas, Agentur für Bevölkerungsschutz der Autonomen Provinz Bozen – Südtirol, Fachgebiet Flussraummanagement und Gewässerentwicklung des Landeswarnzentrums.

> Kathrin.Blaas@provinz.bz.it

> Stefan.Zerbe@unibz.it

Barrierefreiheits-Menü

Schriftgröße

Kontrast

Menü sichtbar

Einstellungen

Zu diesem Artikel liegen noch keine Kommentare vor.

Artikel kommentierenSchreiben Sie den ersten Kommentar.