Botanischer Naturschutz

Der botanische Naturschutz hat im Gegensatz zur Entomologie und Ornithologie einen enormen Nachholbedarf im Hinblick auf Zeitreihen von Populationsentwicklungen von Pflanzenarten und daraus abgeleiteten Aktionsplänen. Um diesen Missstand zu beheben und gleichzeitig neben den bundes- und landesweit bedeutsamen Verantwortungsarten eine übertragbare Handlungsanleitung zum Erhalt regional bedeutsamer Arten zu erarbeiten, führen die Biologischen Stationen im Hochsauerlandkreis und im Kreis Soest (NRW) ein sechsjähriges Modellprojekt (2018–2024) durch. Um einen effektiven Schutz von Arten zu gewährleisten, muss dieser auf der regionalen Ebene beginnen. Auf der Grundlage von kreisweiten Bestandserfassungen, umfassender Literaturrecherche sowie Expertenbefragungen wurde daher eine priorisierte Liste regional bedeutsamer Arten erarbeitet. Neben der Geländearbeit (Kontrolle der Vorkommen mit Erfassung der Populationsgrößen und Gefährdungsursachen) wurden auch Erhaltungsmaßnahmen entwickelt und priorisiert. Der Erhalt noch bestehender Vorkommen hat immer Priorität gegenüber einer Wiederansiedlung. Hierfür und für Stützungspflanzungen muss genetisches Material aus geeigneten regionalen Populationen Verwendung finden. Um die Arbeit zu verstetigen, ist ein artspezifisches Monitoring auf der Grundlage einer GIS-gestützten Datenhaltung notwendig. Ein vergleichbares Projekt ist in Deutschland bisher nicht bekannt geworden. Das vorliegende Lösungskonzept wird anhand von Umsetzungsbeispielen für einige ausgewählte Pflanzenarten verdeutlicht und kann auf andere Regionen übertragen werden. Eingereicht am 12.06.2023, angenommen am 22.12.2023

von Werner Schubert, Dario Wolbeck, Marc Sommereisen, Luise Hauswirth, Katharina Wrede, Richard Götte, Nicole Fichna und Axel M. Schulte erschienen am 02.01.2024DOI: 10.1399/NuL.16902

1 Einleitung

Nach der aktuellen Roten Liste sind rund 42 % der 43.000 Pflanzen-, Pilz- und Tierarten Nordrhein-Westfalens in ihren Beständen gefährdet oder bereits ausgestorben (LANUV 2021). Internationale und nationale Strategien widmen sich dem Erhalt der biologischen Vielfalt auf den drei Ebenen Ökosysteme, Arten und genetische Ausstattung (BMUB 2007, GSPC 2007, MKULNV 2015, United Nations 1992). Wie die praktische Umsetzung der Biodiversitätsstrategie für NRW erfolgen soll, ist jedoch nicht geregelt.

Bisher wurde weitgehend die Chance vertan, übergeordnete Konzepte, geregelte Zuständigkeiten, geordnete Verfahrensabläufe oder Berichtspflichten aufzustellen, was zum Beispiel beim Monitoring flugfähiger Insekten in NRW besser gelungen ist. Auch in der Ornithologie kann auf Leitfäden wie „Vogelmonitoring in Deutschland“ (Sudfeldt et al. 2012) zurückgegriffen werden. So folgt der botanische Artenschutz auf Kreis- und auf Landesebene bisher keinem stringenten Konzept. Es fehlt ein abgeschichtetes System, welches festlegt, wie auf Gefährdungen reagiert wird (zum Beispiel Entwicklung und Pflege, Zwischenvermehrung oder Erhaltungskulturen). Fehlende organismische Ausbildung an deutschen Universitäten bedingt teilweise mangelnde Artenkenntnis bei Handelnden an verantwortlichen Stellen (Frobel & Schlumprecht 2016) und das Fehlen einer gemeinsamen Datengrundlage erschwert die Zusammenarbeit verschiedener Akteure erheblich.

Da die Rückgangsursachen von Pflanzenarten vielfältig und oft wuchsortspezifisch sind, sollten Schutzkonzepte immer einen regionalen Ansatz haben. Dies wird auch in der unterschiedlichen Gefährdungsbewertung von Arten in Roten Listen deutlich. Bei bundesweiter Betrachtung kann eine Art als ungefährdet gelten, während sie bei landesweiter oder regionaler Betrachtung bereits gefährdet ist. So wird der Sprossende Bärlapp (Lycopodium annotinum) für Deutschland nur auf der Vorwarnliste geführt (BfN 2018), während er in NRW als stark gefährdet und in der Großlandschaft Westfälische Bucht/Westfälisches Tiefland bereits als vom Aussterben bedroht gilt (LANUV 2021). Auch bei der im Hochsauerlandkreis noch vergleichsweise verbreiteten Trollblume (Trollius europaeus, RL 2) wurde bei Untersuchungen ein Verlust von circa 60 % der Wuchsorte festgestellt. Bei den noch verbliebenen Wuchsorten lag bei rund der Hälfte ein Bestandsrückgang vor (Hochstein & Fedeli 2015, 2017, Kowarsch et al. 2022). Der Erhalt der floristischen Artenvielfalt weist daher einen hohen Handlungsbedarf auf, sogar in Regionen mit vermeintlich besserem Zustand von Natur und Landschaft (MKULNV 2015).

Arten sterben an ihren Verbreitungsgrenzen aufgrund isolierter Populationen zuerst aus (Heinken 2019, Saunders et al. 1991). In der Folge zerfällt das Hauptverbreitungsgebiet in isolierte Teilpopulationen, die wiederum einem erhöhten Aussterberisiko unterliegen. Nicht zuletzt aufgrund der zugleich abnehmenden genetischen Variation gehen potenziell ebenso Anpassungen verloren, die im Zuge von Umweltveränderungen für den Genpool der Art wichtig sind oder werden (Berholz & Poschlod 1998, Young et al. 1996). Konventionsgemäß ist aber auch die genetische Vielfalt ein wichtiges Kriterium der Biodiversität. Die regional wirkenden evolutiven Prozesse müssen daher zwingend durch regionale Projekte aufgegriffen werden, um die regionaltypische Artenvielfalt zu erhalten (Fartmann et al. 2021).

Hinzu kommt, dass in der Praxis die bestehende land- oder forstwirtschaftliche Nutzung in Schutzgebieten oft nicht mit dem Erhalt der Artenvielfalt in Einklang zu bringen ist, während sich Behörden und Politik auf dieses nur scheinbar funktionierende Schutzgebietssystem berufen. Für Vorkommen seltener Arten auf privaten Flächen besteht immer die Gefahr des Aussterbens. Anders sieht es auf Flächen des Naturschutzes oder der öffentlichen Hand aus, auf denen die Bewirtschaftung dauerhaft zu Gunsten der schützenswerten Lebensgemeinschaft ausgerichtet werden kann.

Mit dem laufenden sechsjährigen Projekt „Biodiversitätskonzept Artenschutz Flora“ (2018–2024) der Biologischen Stationen im Hochsauerlandkreis (HSK) und Kreis Soest (SO) soll die Lücke zur Umsetzung der Biodiversitätsstrategie des Landes geschlossen und für die Modellregion der beiden Landkreise als Ergebnis ein Praxisleitfaden zum Erhalt der regionalen floristischen Artenvielfalt entwickelt werden.

2 Methoden

Das Projekt möchte folgende Fragestellungen abdecken:

- Wann besteht akuter Handlungsbedarf für eine regional seltene oder gefährdete Art?

- Wie kann der Zustand von regionalen Populationen bewertet werden?

- Welche Maßnahmen müssen in Abhängigkeit vom Zustand der Population ergriffen werden?

- Wie kann ein langfristiges Monitoringsystem für alle seltenen und gefährdeten Pflanzenarten einer Region oder eines Kreises aussehen?

- Wie können die Projektergebnisse auf andere Regionen übertragen werden?

Zwar existieren deutschlandweit regionale Verbände zur Erforschung der botanischen Biodiversität, wie die AG Geobotanik in Mecklenburg-Vorpommern, oder es gibt einzelne Projekte für die Koordination regionaler Florenschutzbemühungen (Stiftung Naturschutz Berlin 2023, Stiftung Naturschutz Schleswig-Holstein 2023). Zielgerichtete Untersuchungen zum koordinierten Vorgehen für den Schutz der kleinräumig regionalen floristischen Artenvielfalt – wie die hier vorliegende – wurden jedoch bisher nur wenige publiziert. Überregionale Untersuchungen und Konzepte liegen hingegen zum Beispiel aus Bayern (Zehm et al. 2020), Mecklenburg-Vorpommern (Litterski et al. 2006) und Hessen (HMUKLV 2015) vor.

Da in der Biodiversitätsstrategie NRW eine flächendeckende Sicherung und Entwicklung der biologischen Vielfalt einschließlich ihrer regionaltypischen Besonderheiten ausdrücklich über die Schutzgebiete hinaus als erforderlich angesehen wird (MKULNV 2015), wurde als Projektraum ein möglichst heterogenes Gebiet unabhängig von der Schutzgebietskulisse gewählt. Die beiden Kreise Soest und Hochsauerland weisen sowohl einen großen Höhengradienten (62–843 m ü. NN) als auch eine Differenzierung in mehrere Großlandschaften auf: Süderbergland, Weserbergland, Westfälische Bucht/Westfälisches Tiefland. In Verbindung mit einer Vielfältigkeit an Ausgangsgesteinen und (Mikro-)Klimaten ergibt sich eine große Lebensraumtypen- und Artenausstattung (LANUV 2017, 2023). So existieren einige Arten nur in einem der Teilräume oder sind in einem Teilraum häufiger/seltener (Bergland-/Flachlandarten), andere kommen im gesamten Raum vor.

Eine weitere gute Voraussetzung zur Umsetzung einer floristischen Biodiversitätsstrategie im Gebiet ist eine langjährige gute Kenntnis des Raums im Rahmen regionaler floristischer Kartierungen (zum Beispiel durch Gasse 1994–1996, Götte 2007, 2022, Hitzke 1997, 1999, Hitzke & Rothe 1991, Keil 1998–2000). Das Projekt profitiert zudem von der landesweiten, punktgenauen floristischen Kartierung mit Bestandsschätzungen für die Rote Liste 2021 in den Jahren 2013–2017. Es gewinnt durch Zunahme an Unterstützung und Expertise im Bereich des botanischen Artenschutzes an Bedeutung, insbesondere vor dem Hintergrund eines Generationswechsels: Das Projekt kann jüngere Menschen dazu ermuntern, hierauf aufbauend notwendige Artenkenntnisse zu erweitern.

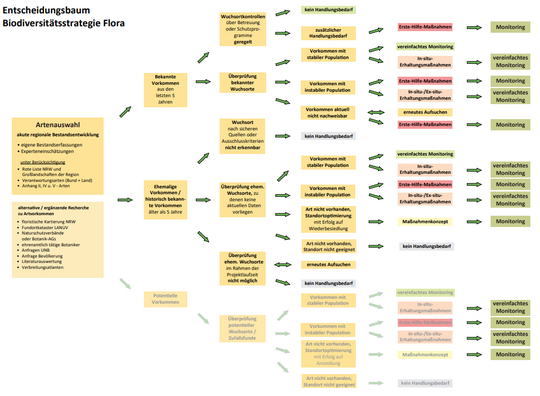

Die Umsetzung des Schutzkonzeptes verläuft über ein mehrstufiges methodisches Vorgehen (Abb. 1 „Entscheidungsbaum“).

- In einem ersten Schritt erfolgt eine Auswahl aller regional seltenen und gefährdeten Arten (außer Hieracium spec. und Rubus spec.), die in einer Florenliste gefasst werden. In einer Priorisierung der Auswahl werden Arten fokussiert (zum Beispiel Arten mit akutem Gefährdungsgrad) oder nachrangig eingestuft (stabile Populationen, für welche ein weitmaschiges Monitoring ausreicht).

- Über die Erfassung der Populationsgrößen wird der Handlungsbedarf ermittelt.

- Je nach Bewertung des Erhaltungszustandes der Arten – sind „Erste-Hilfe-Maßnahmen“ erforderlich, das heißt Sofortmaßnahmen wie etwa Entbuschung, Pflegemahd oder Verbissschutz, – werden mittel- und langfristige In-situ-Erhaltungsmaßnahmen ergriffen, wie etwa Anpassung eines Beweidungsregimes oder die Flächensicherung über Erwerb, – sind Ex-situ-Erhaltungskulturen notwendig, aus deren Anzuchten Stützungs- und Wiederansiedlungspflanzungen durchgeführt werden können, – müssen Maßnahmenkonzepte erarbeitet werden, wie etwa die Reaktivierung einer Diasporenbank oder die Wiedereinführung einer Bewirtschaftung.

- Ein langfristig ausgelegtes Monitoringkonzept soll zeigen, wie die kontinuierliche Überwachung der Vorkommen ausgewählter Arten in Zukunft zu handhaben ist. Dabei ist entweder eine engmaschige jährliche Evaluation erforderlich (Monitoring) oder für stabile Populationen ein mehrjähriger Turnus (vereinfachtes Monitoring) ausreichend.

3 Bestandssituation und Schutzmaßnahmen ausgewählter Arten

3.1 Antennaria dioica (Gewöhnliches Katzenpfötchen)

Aktuell gibt es im Hochsauerlandkreis nur noch wenige kleine Vorkommen von Antennaria dioica bei Marsberg, dem ehemaligen Verbreitungsschwerpunkt (die Nomenklatur hier und nachfolgend richtet sich nach Buttler & Thieme 2018: „Florenliste von Deutschland – Gefäßpflanzen“). Der konkurrenzschwache Magerkeitszeiger (Götte 2022) wird in der aktuellen Roten Liste NRW für das Süderbergland als vom Aussterben bedroht eingestuft (LANUV 2021). Gefährdungsursachen sind möglicherweise Stickstoffdeposition und eine unpassende Bewirtschaftung. So ist eine frühe Beweidung nötig, die bei Austrieb günstige Konkurrenzverhältnisse schafft, da die Fitness der Art mit zunehmender Vegetationshöhe sinkt (Rosche et al. 2014). Eine derartige Bewirtschaftung findet heute kaum noch statt. Ähnliche Rahmenbedingungen begründen, neben der durch den Klimawandel bedingten Trockenheit der letzten Jahre, vermutlich auch den Rückgang weiterer Arten wie Herminium monorchis (Einknollige Honigorchis). Auf der Fläche des rezenten Hauptvorkommens mangelt es an einem Weidemanagement. Durch Verfilzung gehen die nötigen lückigen Vegetationsstrukturen verloren. Für den bedeutsamen Kalkmagerrasen wird ab 2022 ein umfassendes Konzept mit Entbuschung und Zaunbau umgesetzt. Hiermit verbunden ist die Erarbeitung einer Weidekonzeption voraussichtlich ab 2024. Im Jahr 2021 konnten zudem Samen für eine Ex-situ-Vermehrung gesammelt und 2022 erste Pflanzen ausgebracht werden. Dabei wurde den Empfehlungen von Rosche (2011) gefolgt und Pflanzmaterial von identischen oder benachbarten Wuchsorten mit hoher standörtlicher Ähnlichkeit verwendet. Anpflanzungen wurden schon mehrfach und zum Teil erfolgreich beispielweise in Franken, der Niederlausitz oder dem Erzgebirge durchgeführt (Richter & Blachnik 2013).

3.2 Apium graveolens (Echter Sellerie)

Die ehemalige Verbreitung des wilden Echten Selleries in NRW beschränkte sich auf den Südrand der Westfälischen Bucht. Dort treten nördlich des Hellwegs fossile Solewässer artesisch an die Oberfläche. So existieren Binnensalzstellen, die heute überwiegend anthropogen überformt oder gefasst sind (Raabe & Lienenbecker 2004). Die aktuelle Verbreitung der Art im Kreis Soest beschränkt sich auf einen rezenten Wuchsort an einem natürlichen Soleaustritt nach Revitalisierungsmaßnahmen (Geyer 2021). Durch Maßnahmenumsetzungen im Rahmen des Projekts im Bereich ehemaliger Vorkommen wurden Wuchsbedingungen für eu- und mesohaline Halophyten geschaffen: In unmittelbarer Nähe eines Gradierwerks wurde ein Themenbeet „Salzflora“ eingerichtet. Es weist in Abhängigkeit vom Abstand durch abnehmenden Gischteintrag einen Konzentrationsgradienten auf und umfasst einige angezogene Exemplare des Echten Selleries sowie weiterer rezenter Halophytenpopulationen der nahen Umgebung. Auf einer Rinderweide an einem Nebenfluss der Lippe wurde eine früher ergiebige Salzaustrittsstelle geöffnet und eine Überrieselungsböschung in das Gewässer morphologisch wiederhergestellt. Der Bereich wird temporär aus der Nutzung genommen (Abb. 2).

3.3 Arabis alpina (Alpen-Gänsekresse)

Das im Hochsauerlandkreis gelegene Vorkommen an den Bruchhauser Steinen ist der nordwestlichste indigene Fundort in Deutschland und der einzige in NRW (BfN 2020, LANUV 2021). Es handelt sich um ein vom Aussterben bedrohtes Eiszeitrelikt (Götte 2022), für dessen Erhalt eine besondere Verantwortung besteht. Aufgrund von Gefährdungen wie Beschattung, Stickstoffdeposition und Versauerung ist der langfristige Erhalt der Art am Felsen jedoch schwierig. Da wirksame Schutz- und Optimierungsmaßnahmen nicht zu realisieren waren, wurden seit Projektbeginn verschiedene Bestandsstützungen versucht. Erfahrungen mit Ex-situ-Maßnahmen von Arabis alpina lagen beispielsweise beim Botanischen Garten Halle vor (Ebel & Fuhrmann 2010). Nach einer wenig erfolgreichen Auspflanzung von angezogenen halbjährigen Pflanzen am Fuß der Westwand im Sommer 2019 erfolgte im Sommer 2020 mit Unterstützung von Kletterern die direkte Ausbringung von Samen in höher gelegenen Felsbereichen (Abb. 3). Beim Monitoring im Jahr 2021 konnten erste Jungpflanzen an den Aussaatstellen verzeichnet werden. Im selben Jahr fand zudem eine erneute Bestandsstützung mit Jungpflanzen unmittelbar nach dem Keimlingsstadium statt. Es wurde angenommen, dass sie in diesem Stadium ihre Wurzeln noch besser tief in den Fels schieben können, um an Wasser zu gelangen. Dennoch überlebten nur Pflanzen der Kontrollgruppe am bestehenden Wuchsort bis 2022. Dies könnte auf bisher unbekannte Standortfaktoren hinweisen oder ein Anhaltspunkt dafür sein, dass die durch den Klimawandel zunehmende Trockenheit und Hitze einige der ehemaligen Wuchsorte am Felsen für die Art unbesiedelbar gemacht hat. Zukünftig sind an den Felsen ein wiederkehrendes Monitoring sowie eventuell weitergehende Maßnahmen, zum Beispiel das Putzen von ausgewählten grasbewachsenen Felsvorsprüngen zur Standortoptimierung, geplant.

3.4 Carex humilis (Erd-Segge)

Die Art hat mit dem Vorkommen auf einer Kalkfelskuppe südlich von Marsberg im Hochsauerlandkreis ihr einziges Vorkommen in Westfalen (Schwier 1938 in Götte 2007). Dieses war bei den Kontrollen vor Maßnahmenbeginn rund 100 m² groß und nichtblühend. Der umgebende Wald mit den kleinflächig vorhandenen Kalktrockenrasen-Felsköpfen wurde vermutlich lange Zeit beweidet. Innerhalb der dadurch geförderten Lichtwälder dürfte Carex humilis häufiger gewesen sein. Nach der Aufgabe der Waldweide wurden die Wälder dichter und dunkler, sodass die Seggenart nicht mehr blühte. In Abstimmung mit dem Stadtforst Marsberg wurde der Wuchsort daher 2020/21 aufgelichtet, indem beschattende Gehölze entnommen wurden. Im Jahr 2022 blühte der Bestand bereits flächig (Abb. 4).

3.5 Carex pseudobrizoides (Reichenbachs Segge)

Das isolierte Vorkommen in der sandgeprägten Lippeniederung im nordöstlichen Kreis Soest ist die stärkste noch verbliebene Metapopulation der Art in NRW (Kiffe 2015). An insgesamt 13 Teilflächen finden sich unterbrochene, linienhafte Dominanzbestände in randlicher Lage von Landstraßen, Grünwegen, lichten Kiefernwäldern und Weidengebüschen. Sie sind in unterschiedlicher Intensität von Eutrophierung, Ruderalisierung, Verbrachung und Beschattung gefährdet. Die Prognose der Bestandsentwicklung muss derzeit ungünstig ausfallen, da die Beeinträchtigungen – illegale Ablagerungen, Abgrabung und Wegeverbreiterung – an mehreren Wuchsbereichen latent einwirken (Abb. 5) und ein Vorkommen nahezu erloschen ist. Es bedarf extensiv genutzter Pufferstreifen, einer regelmäßigen Mahd (inklusive Abnahme der Biomasse) sowie begleitender administrativer Maßnahmen. Ein mehrschichtiges Vorgehen zum Aufbau eines Netzwerkes verschiedener beteiligter Akteure, wie Privateigentümer, Kommunen und anderen Verwaltungen, ist notwendig.

3.6 Centaurea pseudophrygia (Perücken-Flockenblume)

Die indigenen Vorkommen der montanen Art in NRW liegen an der Westgrenze des Areals und sind auf die Ostabdachung des Rothaargebirges beschränkt (LÖBF 2003). Hier besiedelt sie feucht-kühle Grünlandtäler in den Waldkomplexen Glindfelder Forst und Hallenberger Wald mit größeren Vorkommen entlang der Nuhne und ihrer Zuflüsse. Eine Samenreife findet erst im September statt. Die Art ist durch frühzeitiges Mulchen oder Mähen (Döler & Genser 2009), durch Rehverbiss und durch Umbruch zum Wildacker gefährdet. Vitale Populationen mit generativer Fortpflanzung finden sich im Hochsauerlandkreis fast nur auf Extensivweiden. Werden die Rinder spät aufgetrieben, verschmähen sie die rauhaarigen Pflanzen und schaffen offene Trittstellen für das Aufkeimen von Jungpflanzen. In Fortführung ähnlicher Maßnahmen im LIFE-Projekt „Bergwiesen bei Winterberg“ erfolgten im laufenden Projekt ergänzende Auspflanzungen im Umfeld von Restpopulationen auf optimierten Flächen im Nuhne- und Berkmecketal.

3.7 Cicerbita alpina (Alpen-Milchlattich)

Die boreal-alpine Art kommt in NRW nur in höchsten Lagen bei Winterberg im Skigebiet Altastenberg und im Talsystem von Renau und Neger vor (Götte 2007). Sie wächst an Waldrändern, in lichten Gehölzbeständen sowie auf einem steilen nordexponierten Skihang in offenen Gras-Krautbeständen abseits der regelmäßig gemulchten Pisten. Eine größere Teilpopulation in einem Sukzessionsgehölz profitiert durch Auflichtung. Hier wurde vor allem die Deckung junger Zitterpappeln auf etwa 10–15 % reduziert. Zudem ist die Vitalität der Pflanzen teils durch mehrere aufeinander folgende Dürrejahre beeinträchtigt. Trotz detaillierter Abstimmungen im Vorfeld von Baumaßnahmen kommt es im Skigebiet Altastenberg immer wieder zu Schädigungen von Einzelbeständen beim Bau von Beschneiungsanlagen und Wegen. Dies verdeutlicht einmal mehr die Notwendigkeit einer ständigen ökologischen Baubegleitung.

3.8 Dactylorhiza majalis (Breitblättriges Fingerknabenkraut)

Die Art hat in der Großlandschaft Westfälische Bucht/Westfälisches Tiefland starke Bestandsrückgänge erlitten (Lohr & Margenburg 2020) und ist daher Projektart im Kreis Soest. Sie besitzt hier mit dem Rote-Liste-Status „stark gefährdet – durch Naturschutzmaßnahmen gestützt“ einen höheren Gefährdungsgrad als im Landesdurchschnitt und ist nur an wenigen Stellen von Drainage, Eutrophierung, Nutzungsaufgabe sowie von Wildschweinschäden verschont geblieben. Der über mehrere Wochen ausbleibende Niederschlag der Frühjahrs- und Sommermonate der letzten Jahre hat starke negative Auswirkungen auf die an feucht-nasse Wiesen angepasste Orchidee. Seit 2019 führen die Stauaktivitäten von Bibern im Bereich eines Kalkflachmoors in der Hellwegbörde zu Überstauung und Rückgang um mehr als 90 % der ehemals individuenreichsten Population im Kreis Soest. Aufgrund der veränderten Standort- und Nutzungsbedingungen ist der Erhalt dieses Vorkommens langfristig unsicher und muss engmaschig begleitet werden. Zudem werden Ex-situ- und In-situ-Maßnahmen zur Ausbreitung und Etablierung weiterer Bereiche des Kalkflachmoors nötig (Abb. 6). Erfahrungen mit dem Umsetzen oder dem Anziehen und anschließenden Auspflanzen von Jungpflanzen von Dactylorhiza majalis finden sich zum Beispiel in Dullau et al. (2019) und Wegener (1994), Erkenntnisse zur Erhaltung der Art durch Biotoppflegemaßnahmen liegen durch den Arbeitskreis Heimische Orchideen Nordrhein-Westfalen (AHO 2018) vor.

3.9 Gentianella campestris (Feld-Kranzenzian)

Von vier Fundorten im Hochsauerlandkreis (1990er-Jahre; Götte 2007) existieren rezent noch zwei. Das kleinere Vorkommen auf einem Halbtrockenrasen nördlich von Westheim im Stadtgebiet von Marsberg weist unter 100 Pflanzen auf. Der Bestand östlich von Brilon wuchs von circa 300 Pflanzen im Jahr 2005 durch gezielte Entbuschung, Verbesserung der Keimungsbedingungen durch Ausharken des Grasfilzes (Abb. 7) sowie Weidemanagement auf circa 6.500 Pflanzen im Jahr 2014 an. Trockene Jahre, die durch den Klimawandel zunehmen, lassen die Anzahl in beiden Gebieten stark schwanken und könnten unabhängig von den durchgeführten Maßnahmen zum Aussterben der Art führen (Brunzel 2012). Der Feld-Kranzenzian kann dauerhaft nur durch gezieltes Management und Pflegeeingriffe erhalten werden.

3.10 Helosciadium repens (Kriechender Sumpfschirm)

Die konkurrenzschwache Art hat zahlreiche Vorkommen im Zuge der Melioration und Nutzungsintensivierung der Landwirtschaft eingebüßt. Ein Vorkommen nordöstlich von Lippstadt ist eines von derzeit vier in NRW (LANUV 2019). Es besteht aus drei Teilpopulationen, die sich im amphibischen Uferbereich an einer ehemaligen Sandabgrabung sowie in einer nassen Senke einer Pferdeweide befinden. Durch gelegentliche Entbuschung, regelmäßige Bewässerung, Abschieben des Oberbodens und angepasste Schaf-Pferde-Beweidung konnte eine Ausbreitung wieder befördert werden. Die Reaktivierung alter Flößeinrichtungen durch temporären Anstau des entlang der Pferdeweide verlaufenden Kanals sichert die Wasserversorgung der Bestände. Da die Populationen stark schwankende Bestandszahlen aufweisen, wird eine Erhaltungskultur im Botanischen Garten Osnabrück geprüft.

3.11 Nepeta cataria (Echte Katzenminze)

Es existieren im Untersuchungsraum drei natürliche dauerhafte Wuchsorte. Die Hauptgefährdung an allen Fundorten liegt in der Verbrachung. So wurde sowohl bei Marsberg-Udorf im Hochsauerlandkreis als auch an einer Autobahnböschung in der Hellwegbörde im Kreis Soest Gehölzaufwuchs reduziert, woraufhin die Bestände zunahmen. Am Fundort im Hochsauerlandkreis musste 2018 zudem die letzte fruchtende Pflanze durch einen Fraßkorb vor Verbiss geschützt werden. Die Anzahl erhöhte sich dadurch auf 13 Pflanzen im Folgejahr. Samen wurden gesammelt und 2020/2021 240 Jungpflanzen in der Umgebung des Vorkommens sowie in einem weiteren Gebiet als Stützungspflanzung beziehungsweise Neuansiedlung ausgepflanzt, um das Aussterberisiko zu verringern (Abb. 8). An beiden Wuchsorten im Kreis Soest wird einem Pflegekonzept gefolgt, das kontinuierliche Beobachtung und eine 1-2-malige Mahd (letzte Mahd vor Ende Juli) in enger, jährlicher Abstimmung mit der Autobahnmeisterei und einem kommunalen Baubetriebshof verlangt.

3.12 Orchis purpurea (Purpur-Knabenkraut)

Orchis purpurea erreicht in Nordrhein-Westfalen die nordwestliche Arealgrenze seines europäischen Verbreitungsgebiets (Hahn et al. 2013). Am südöstlichen Rand des disjunkten Teilgebiets im Bereich der Beckumer Berge und seiner Umgebung befinden sich zwei rezente Vorkommen im Kreis Soest. Lokale moderate Freistellungen sind ebenso erforderlich wie die Unterlassung einer forstlichen oder anderweitigen Nutzung, sowohl auf einer bewaldeten Landwehr in einem Wald- und Grünlandgebiet nördlich des Lippetals als auch in einem geschlossenen Waldgebiet in den Ausläufern der Beckumer Berge. Der Bestandsumfang des Purpur-Knabenkrauts zeigt sich aktuell auf niedrigem Niveau stabil.

3. 13 Seseli annuum (Steppenfenchel)

Seseli annuum hat auf der Briloner Hochfläche im Hochsauerlandkreis die einzigen Wuchsorte in Westfalen an seiner mitteleuropäischen nordwestlichen Verbreitungsgrenze (Götte 2022). Die beiden aktuellen Vorkommen befinden sich in Magerrasen auf Kalkhügeln bei Brilon. Einer der Wuchsorte ist durch Beweidung gefährdet, da die Weidetiere (Rinder und Pferde) die Pflanzen vor der Ausbildung von Samen regelmäßig abgefressen haben. Der andere Wuchsort lag viele Jahre brach. Dadurch schrumpfte der Bestand auf nur fünf Pflanzen zusammen. Die aufgewachsenen Gehölze wurden im Rahmen des Projekts entfernt und der Magerrasen gemäht (Abb. 9). Daraufhin wurden angezogene Pflanzen zur Stützung des Bestands ausgepflanzt. Eine Rinderbeweidung wurde eingeführt. Stützungsmaßnahmen wurden auch beim zweiten Bestand aus Samen der Pflanzen vor Ort durchgeführt. Alle Vorkommen wurden im Jahr 2021 eingezäunt, um eine Fruchtung sicherzustellen.

3.14 Sorbus torminalis (Elsbeere)

Im Untersuchungsgebiet bestehen wenige historisch belegte (autochthone) Vorkommen an Hängen mit meist flachgründigen Rendzinen. Diese sind vermutlich alle aus früherer Extensivwaldwirtschaft oder Waldweide hervorgegangen. Die Hauptgefährdung besteht somit in der Dominanz der Hauptbaumarten (Elflein et al. 2008), sodass der Bestand auf der Kalkhochfläche der Geseker Oberbörde (Kreis Soest) aufgelichtet und gegattert wurde. Pflanzungen der Forstgenbank Arnsberg bei Geseke und bei Büecke (beide Kreis Soest) müssen jährlich freigestellt werden. Mehrere kleine Bestände im Raum Marsberg (Hochsauerlandkreis) sind trotz ihres Alters von circa 100 Jahren kaum wüchsig und fruktifizieren bis auf wenige Einzelbäume nicht. Daher wurden Jährlingstriebe und Wurzelbrut entnommen, die von einer Fachgärtnerei bewurzelt werden sollen, um sie an einen lichteren Standort auszubringen. Ein Bestand wurde 2021 aufgelichtet (Abb. 10). Schon 2022 trieben die Bäume vitale Schösslinge. Genetische Analysen verschiedener Fundorte sind geplant, um mögliche Unterschiede im Raum aufzuzeigen und eine Durchmischung mit anderen forstlichen Herkünften (Pflanzungen) zu verhindern. Als heimische, trockenheitstolerante Baumart bietet sich Sorbus torminalis als forstliche Alternative an (Faust & Fussi 2011).

3.15 Teucrium scordium (Lauch-Gamander)

Teucrium scordium kommt in der Großlandschaft Westfälische Bucht nur noch an wenigen Stellen in der Lippeaue sowie an einer ehemaligen Sandabgrabung im Raum Lippstadt vor. Die Entwicklung der Bestandsgrößen der Vorkommen in der Lippeaue und die Ausbreitung der Art hängen maßgeblich von einer naturnahen Überschwemmungsdynamik ab. Zum derzeitigen Zeitpunkt ist nicht davon auszugehen, dass ein ausreichendes Ausbreitungspotenzial von den vorhandenen Populationen ausgeht. Daher wurden Maßnahmen zur Ansiedlung im weiteren Umfeld der Wuchsorte durchgeführt. In der Goldsteins Mersch wurde eine vorhandene Blänke in unmittelbarer Nähe zur bestehenden Population zusätzlich vertieft (Abb. 11). Im Jahr 2022 konnten circa 200 Individuen am neuen Wuchsort nachgewiesen werden. An zwei Kleingewässern in der Bovenmersch wurden im Sommer 2021 Auspflanzungen von Ablegern vorgenommen. Mit der Gründung weiterer neuer Populationen soll ein Verbundsystem an Wuchsorten entlang der Lippe hergestellt werden.

3.16 Viola guestphalica (Violettes Galmei-Stiefmütterchen)

Das Violette Galmei-Stiefmütterchen ist endemisch in Westfalen und kommt nur an den Bleikuhlen bei Blankenrode und auf dem Schwemmkegel des Bleiabbaus in einem angrenzenden Naturschutzgebiet im Hochsauerlandkreis vor (Beinlich & Köble 2007). Für diese Art trägt Deutschland eine besonders hohe weltweite Verantwortung (Ludwig et al. 2007). Schwermetallrasen sind europaweit bedeutsame und örtlich begrenzte Lebensräume. Der Endemismus der Art unterstreicht zudem die Bedeutung der lokalen Vegetation am Wuchsort, auf dessen Umgebung eine Neu- oder Wiederentwicklung beschränkt ist. Um das Vorkommen zu stärken, wurden auf einer ehemaligen Abraumhalde im Naturschutzgebiet Fichten entfernt. Daraufhin wurde die Nadelstreu abgezogen und verbliebene Stuken wurden bodennah gefräst (Abb. 12). Das schwermetallbelastete organische Material wurde an Ort und Stelle deponiert. Auf dem Schwemmkegel mit dem anderen Teilbestand der Art soll ein teilweise frühes Mahdregime erprobt werden, das mehr Offenboden als nötiges Keimbett schafft.

4 Leitlinien zur Erstellung und Umsetzung von Schutzkonzepten

Für die Planung und Umsetzung eines regionalen Projekts in einem Kreis- oder Stadtgebiet, wie hier vorgestellt, sind nachfolgende Schritte erforderlich:

- Zunächst ist es notwendig, sich durch die Erstellung einer Florenliste, Datenauswertung und Expertenbefragung einen Überblick über den gesamten Artenpool zu verschaffen, damit keine relevanten Arten vergessen werden.

- Im zweiten Schritt erfolgt die Bewertung der Arten im Hinblick auf die Gefährdung. Einen ersten Anhaltspunkt liefern die Anhang-Arten der FFH-Richtlinie, die Verantwortungsarten sowie die Roten Listen auf Ebene des Bundes und der Länder. Die biogeografische Bedeutung ist ein weiteres Filterkriterium für eine überregionale Betrachtung. Als weitere Größen müssen die aktuelle Bestandssituation, die (über-)regionale Gefährdungslage, der Bestandstrend der letzten zehn Jahre, aber auch die Sicherheit über die Flächenverfügbarkeit einfließen. Demnach sind besonders Arten im Fokus, die wenige Fundorte oder kleine Bestände besitzen, bei denen der Wissensstand schlecht oder ein Handlungsbedarf bekannt ist. Hieraus ergibt sich eine erste Artenliste mit Regionalbezug.

- Zu den ausgewählten Arten werden Ursachen, die zum lokalen Verschwinden oder zum Rückgang der Arten geführt haben, sowie Bestandstrends und aktuelle Vorkommensgebiete zusammengetragen. Daraufhin werden solche Arten ergänzt, die durch eine geringere oder fehlende Gefährdungseinstufung charakterisiert sind, die aber aufgrund regionaler Kenntnisse gravierende negative Bestandstrends aufweisen. Dabei ist zu berücksichtigen, dass die Anzahl der Wuchsorte eine wichtige Rolle spielt. Ein isoliertes großes Vorkommen kann das Überleben einer Art oftmals nicht dauerhaft sicherstellen.

- Die Projektartenliste wird unter dem Gesichtspunkt der Handlungsnotwendigkeit überprüft. Es kann – anders als im Punkt zuvor angenommen – durchaus sein, dass allgemein vom Aussterben bedrohte Arten im Projektgebiet vorerst entfallen, da keine akute Gefährdung vorliegt.

- Innerhalb der Projektartenliste erfolgt dann eine Priorisierung der zu bearbeitenden Arten aufgrund der vorhandenen Kenntnisse.

- Der Aufbau einer effektiven, regelmäßig aktualisierten GIS-gestützten Datenbank ist zwingende Voraussetzung für die langfristige Nachvollziehbarkeit von Fundorten, Populationsgrößen und dergleichen. Das GIS-Datenbanksystem muss einheitlich unter den Anwendern und kompatibel für den Datenaustausch entwickelt werden.

- Die bekannten Wuchsorte der Arten der ersten Priorität werden aufgesucht und nach einem standardisierten Verfahren aufgenommen. Hierzu gehört eine möglichst detaillierte Dokumentation der Gefährdung, der Sofortmaßnahmen und der dauerhaften Entwicklungsmaßnahmen. Die Führung der Artenliste und die Aktualisierung der GIS-Datenbank ist ein kontinuierlicher Prozess aus den Geländekontrollen und weiteren Rechercheergebnissen, der zeitnah, sauber und nachvollziehbar ablaufen muss.

- Es erfolgt die Planung und Umsetzung erster Maßnahmen. Hierbei ist darauf zu achten, dass ein gesicherter Zugriff auf die Fläche besteht. Befindet sich die Fläche nicht in öffentlichem Eigentum oder im Besitz einer Naturschutzstiftung, muss ein langfristiger Pacht- oder Duldungsvertrag geschlossen werden. Zur Durchführung adäquater Maßnahmen für einzelne Arten müssen ausreichend Kenntnisse zur Biologie der Art vorliegen, beispielsweise zu Nutzungsansprüchen und Keimungsbiologie. Der Einbezug von Fachleuten anderer Disziplinen ist sinnvoll, beispielsweise von Zoologen oder Hydrologen.

- Die Priorisierung von Maßnahmen sollte nach folgenden Grundsätzen erfolgen: – Erhalt vor Ansiedlung! – Kontrolle alter Vorkommen – Stärkung bestehender Populationen konservativ durch Maßnahmen am Standort – Stärkung bestehender Populationen durch Erhaltungskulturen (Zusammenarbeit mit Fachinstitutionen wie Botanischen Gärten oder spezialisierten Gärtnereien notwendig) – Stärkung bestehender Populationen durch Populationsstützungen mit Jungpflanzen/Aussaaten, wobei das Quellsaatgut von Individuen der zu stärkenden Population vor Ort oder aus dem gleichen Naturraum stammt – Wiederansiedlung an bekannten, ehemaligen Standorten, nach Prüfung erforderlicher Wachstumsvoraussetzungen (Erkundigung über nötige Umweltbedingungen oder Erfahrungen anderer zur Ansiedlung der jeweiligen Art) und Sicherstellung einer geeigneten Bewirtschaftung/Pflege. Aus dem Verbundprojekt Wildpflanzenschutz Deutschland (WIPs-De) (Lauterbach et al. 2021, Zippel & Lauterbach 2018) sowie aus den Handlungsempfehlungen von Diekmann et al. (2016) und Richter & Gräz (2018) liegen etablierte Praxiserfahrungen zur Ausbringung (Populationsstützungen und Ansiedlungen) vor. – Ansiedlung an neuen Standorten innerhalb des Verbreitungsgebietes auf Naturschutzflächen (Eigentum, langfristige Pacht, Grundlast). – Sammlung und Einlagerung von Samen von Arten mit besonders hohem Aussterberisiko in Samenbanken (unter Beachtung bestehender Sammelregeln! Vergleiche ENSCONET 2009, Prasse et al. 2010).

- In den folgenden Jahren müssen die entwickelten Standorte evaluiert werden. Dabei gilt: – Die regional hochbedeutsamen Arten mit wenigen und/oder individuenarmen Vorkommen bedürfen unabhängig von Maßnahmen einer jährlichen Kontrolle. Für mittelhäufige Arten oder solche mit großen stabilen Beständen ist ein vereinfachtes Monitoring als Frühwarnsystem ausreichend. – Im ersten Jahr müssen alle Maßnahmen-Wuchsorte überprüft werden. – In den Folgejahren muss bei positiver Entwicklung nur noch alle zwei bis drei Jahre eine Überprüfung stattfinden.

- Die Auswahl von Arten, die Notwendigkeit des Monitorings und die Durchführung von Maßnahmen sind dynamische Prozesse. Die unabdingbare Voraussetzung für ein dauerhaftes, effektives und zielgerichtetes Monitoring in einer Region oder einem Kreisgebiet ist daher die Einstellung qualifizierten Personals zum Beispiel bei Unteren Naturschutzbehörden, Biologischen Stationen oder ähnlichen Einrichtungen. Für die Entwicklung eines Problembewusstseins in der Bevölkerung durch Öffentlichkeitsarbeit kann die Abordnung von Lehrkräften eine Lösung darstellen.

Dank

Wir danken dem Umweltministerium des Landes NRW (MKULNV), der Deutschen Bundesstiftung Umwelt und der Nordrhein-Westfalen-Stiftung für ihre finanzielle Unterstützung des Projekts. Für die Finanzierung der Maßnahmen danken wir den Kreisen Hochsauerlandkreis und Soest. Sie finanzieren auch die kompetente Anzucht von Pflanzen im Botanischen Garten Marburg, wo wir uns bei Frau Corinna Stroetmann und ihrem Team bedanken. Im Rahmen einer projektbegleitenden Arbeitsgruppe wird das Projekt zudem dankenswerterweise durch einen lokalen Naturschutzverein, die Naturschutzbehörden der entsprechenden Landkreise und das Landesamt für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz NRW (LANUV) unterstützt.

- Die Grundlage für ein Programm zum Erhalt gefährdeter Pflanzenarten bildet eine umfassende regionale Bestandserfassung.

- Relevante Arten sind auch durch Literaturrecherche und Befragung regionaler Experten zu ermitteln.

- Nach Bestandserfassung und Klärung der Gefährdungsursachen erfolgt eine Priorisierung von Maßnahmen. Dabei sind auch deren Finanzierung sowie die Zuständigkeit bei ihrer Umsetzung zu klären.

- Als wichtigste Grundsätze der Maßnahmenpriorisierung lassen sich festhalten: Erhalt hat Priorität vor Wiederansiedlung. Wiederansiedlungen im regionalen Verbreitungsgebiet erfolgen an bekannten (noch geeigneten) Wuchsorten. Neuansiedlungen bleiben innerhalb des regionalen Verbreitungsgebietes die Ausnahme.

- Die Zusammenarbeit mit Botanischen Gärten oder anderen Facheinrichtungen für Anzuchten hat sich als notwendig erwiesen.

- Ebenfalls erforderlich ist der Aufbau eines artspezifischen Monitoringprogramms mit GIS-gestützter Datenhaltung, das durch Fachpersonal dauerhaft stattfinden und langfristig finanziert werden muss.

AHO (Arbeitskreis Heimische Orchideen Nordrhein-Westfalen) (2018): Die Orchideen Nordrhein-Westfalens. LWL-Museum für Naturkunde, Münster.

Beinlich, B., Köble, W. (2007): Das Westfälische Galmei-Veilchen (Viola guestphalica) – einzig bei Blankenrode. Beiträge zur Naturkunde zwischen Egge und Weser 19, 80-82.

Berholz, A., Poschlod, P. (1998) Genetische Aspekte fragmentierter Pflanzenpopulationen – Eine Übersicht. Braunschweiger Geobotanische Arbeiten 5, 61-67.

BfN (Bundesamt für Naturschutz) (2020): Floraweb.de. https://www.floraweb.de (letzter Abruf am 04.01.2024).

BfN (Bundesamt für Naturschutz) (2021): Arten in besonderer Verantwortung Deutschlands. Stand: Dezember 2021. https://biologischevielfalt.bfn.de/bundesprogramm/foerderschwerpunkte/verantwortungsarten.html (letzter Abruf am 04.01.2024).

BfN (Bundesamt für Naturschutz; Hrsg.) (2018): NaBiV Heft 70/7: Rote Liste gefährdeter Tiere, Pflanzen und Pilze Deutschlands – Band 7: Pflanzen. 784 S.

BMUB (Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz, Bau und Reaktorsicherheit) (2007): Nationale Strategie zur biologischen Vielfalt. Reihe Umweltpolitik. Berlin. https://www.bmuv.de/fileadmin/Daten_BMU/Pools/Broschueren/nationale_strategie_biologische_vielfalt_2015_bf.pdf (letzter Abruf am 04.01.2024).

Brunzel, S. (2012): Der Feldenzian (Gentianella campestris) in Hessen und angrenzenden Bundesländern – Ökologie und Gefährdung. Botanik und Naturschutz in Hessen 25, 41-54.

Buttler, K.P., Thieme, M. (2018): Florenliste von Deutschland – Gefäßpflanzen, Version 10, Frankfurt am Main, August 2018. https://publikationen.ub.uni-frankfurt.de/opus4/frontdoor/deliver/index/docId/52612/file/buttler_et_al_2018_florenliste_v10.pdf (letzter Abruf am 04.01.2024).

Diekmann, M., Dupre, C., Müller, J., Wittig, B. (2016): Die Wiedereinbürgerung von Pflanzenarten in naturnahe Lebensgemeinschaften – Entwicklung eines Handlungsleitfadens. Deutsche Bundesstiftung Umwelt. 51 S.

Döler, H.-P., Genser, J. (2009): Das Irndorfer Hardt – Historische Nutzung und Veränderungen von Vegetation und Flora 1980–2008. Jh. Ges. Naturkde. Württemberg 165 (1), 117-185.

Dullau, S., Richter, F., Adert, N., Meyer, M.H., Hensen, H., Tischew, S. (2019): Handlungsempfehlung zur Populationsstärkung und Wiederansiedlung von Dactylorhiza majalis am Beispiel des Biosphärenreservat Karstlandschaft Südharz. Bernburg.

Ebel, F., Fuhrmann, H.-G. (2010): Dokumentation der in Erhaltungskultur genommenen bzw. an einen naturnahen Standort ausgebrachten Pflanzensippen. Schlechtendalia 20, 21-55. http://dx.doi.org/10.25673/90093.

Elflein, T., Wörle, A., Ammer, C. (2008): Zur Reaktionsfähigkeit der Elsbeere (Sorbus torminalis [L.] Crantz) auf späte Kronenumlichtung. Forstarchiv 79, 155-163.

ENSCONET (2009): Anleitung zum Sammeln von Wildpflanzensamen (Deutsche Fassung, 1. Ausgabe). Royal Botanic Gardens, Kew (England) & Universidat Politecnica de Madrid (Hrsg.). https://www.bo.berlin/sites/default/files/ensconet-anleitung_zum_sammeln_von_wildpflanzensamen.pdf (letzter Abruf am 04.01.2024).

Fartmann, T., Stuhldreher, G., Streitberger, M., Löffler, F., Poniatowski, D. (2021): Aussterbeschuld: zeitverzögertes Aussterben von Arten. Naturschutz und Landschaftsplanung 53 (5), 14-19.

Faust, K., Fussi, B. (2011): Erhalt und Vermehrung einer seltenen und wertvollen Baumart. LWF Wissen 67, 17-21.

Frobel, K., Schlumprecht, H. (2016): Erosion der Artenkenner. Ergebnisse einer Befragung und notwendige Reaktionen. Naturschutz und Landschaftspflege 48 (4), 105-113.

Gasse, C. (1996): Vegetationskundliche und faunistische Untersuchungen auf extensiv genutzten Grünländern im Hochsauerlandkreis, Band A: Textteil & Band B: Kartenteil. Verein für Natur- und Vogelschutz im Hochsauerlandkreis e.V. (Hrsg.) (unveröff.).

Geyer, H. J. (2021): Salzpflanzen am Hellweg - Der Salzbrink bei Soest-Paradiese. In: Natur & Heimat 81(3): 111–126.

Götte, R. (2007): Flora im östlichen Sauerland – Verein für Natur- und Vogelschutz im Hochsauerlandkreis e.V., 600 S.

Götte, R. (2022): Flora im östlichen Sauerland, 2. Auflage – Verein für Natur- und Vogelschutz im Hochsauerlandkreis e.V., 600 S.

GSPC (2007): Globale Strategie zur Erhaltung der Pflanzen. Übersetzung der englischen Originalfassung von April 2002. Biological Diversity in association with Botanical Gardens Conservation International. Montreal. https://www.bgci.org/files/All/Key_Publications/gspc_deutsch_komprimiert.pdf (letzter Abruf am 04.01.2024).

Hahn, W., Passin, J., Steinfeld, P. (2013): Die Orchidee des Jahres 2013 – das Purpur-Knabenkraut (Orchis purpurea Huds.). Berichte aus den Arbeitskreisen Heimische Orchideen 30 (1), 4-36.

Heinken, T. (2009): Populationsbiologische und genetische Konsequenzen von Habitatfragmentierung bei Pflanzen – wissenschaftliche Grundlagen für die Naturschutzpraxis. Tuexenia 29, 305-329.

Hitzke, P. (1997): Bedrohte Schönheit. Feldblumen am Hellweg. Soest.

Hitzke, P. (1999): Pflanzen sterben leise – Enziane am Haarstrang. BUND-Landesverband NW in Verbindung mit dem Kreis Soest (Hrsg.). Soest.

Hitzke, P., Rothe, U. (1991): Die Orchideen des Kreises Soest. Soest.

HMUKLV (Hessisches Ministerium für Umwelt, Klimaschutz, Landwirtschaft und Verbraucherschutz) (2015): Tiere, Pflanzen, Lebensräume. Leitfaden zur Umsetzung von Ziel I und II der Hessischen Biodiversitätsstrategie in den Landkreisen und kreisfreien Städten. Wiesbaden. 55 S. https://biologischevielfalt.hessen.de/files/content/downloads/biodiversitaetsstrategie/HBS_Leitfaden%20zur%20Hessen-Liste_II.pdf (letzter Abruf am 04.01.2024).

Hochstein, J., Fedeli, M. (2015): Trollius europaeus und Centaurea pseudophrygia im Hochsauerlandkreis – Bestandserfassung 2014 und 2015 – Abschlussbericht. Naturschutzzentrum, Biologische Station, Hochsauerlandkreis (unveröff.).

Hochstein, J., Fedeli, M. (2017): Die Trollblume im Hochsauerlandkreis. Natur in NRW 2/2017, 31-34.

Keil, F. (2000): Floristisch-vegetationskundliche Untersuchungen auf naturschutzwürdigen Grünländern im HSK, Band A: Artenlisten und Charakterisierung der Flächen, Band B: Karten zu Pflegemaßnahmen und zu Vorkommen seltener Pflanzenarten in den Kartierungsgebieten. Verein für Natur- und Vogelschutz im Hochsauerlandkreis e.V. (Hrsg.) (unveröff.).

Kiffe, K. (2015): Überprüfung und Erfassung der Vorkommen der Verantwortungsart Carex pseudobrizoides Clavaud in Westfalen (Kreis Soest, Kreis Paderborn). Vorschläge für konkrete Erhaltungsmaßnahmen. Abschlussbericht im Auftrag des Landesamtes für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz NRW (unveröff.).

Kowarsch, N.R., Ziegenhagen, B., Liepelt, S., Mengel, C., Titze, A., Wrede, K., Fichna, N., Schubert, W. (2022): Ex-situ-/In-situ-Erhaltungsmaßnahmen für gefährdete Bestände der Trollblume an ihrem nordwestlichen Verbreitungsrand. Naturschutz und Landschaftsplanung 54 (5), 20-29.

LANUV (Landesamt für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz Nordrhein-Westfalen; Hrsg.) (2017): Daten zur Natur in Nordrhein-Westfalen 2016, LANUV Fachbericht 83.

LANUV (Landesamt für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz Nordrhein-Westfalen; Hrsg.) (2019): Geschützte Arten in Nordrhein-Westfalen – Kriechender Sellerie (Helosciadium repens [Jacquin] W. D. J. Koch). https://artenschutz.naturschutzinformationen.nrw.de/artenschutz/de/arten/gruppe/pflanzen/kurzbeschreibung/1359 (letzter Abruf am 04.01.2024).

LANUV (Landesamt für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz Nordrhein-Westfalen; Hrsg.) (2021): Rote Liste der Farn- und Blütenpflanzen – Pteridophyta et Spermatophyta – in Nordrhein-Westfalen, 5. Fassung. LANUV-Fachbericht 118.

LANUV (Landesamt für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz Nordrhein-Westfalen; Hrsg.) (2023): Landschaftsinformationssammlung NRW (@LINFOS). https://linfos.naturschutzinformationen.nrw.de/atlinfos/de/start (letzter Abruf am 04.01.2024).

Lauterbach, D., Zippel, E., Becker, U., Borgmann, P., Burkart, M., Lang, J., Listl, D., Oevermann, S., Heinken-Šmídová, A., Stevens, A.-D., Tschöpe, O., Weißbach, S., Wöhrmann, F., Zachgo, S., Poschlod, P. (2021): Gefährdete Pflanzen erhalten – Wiederansiedlungen als Artenschutzmaßnahme. Natur und Landschaft 9/10-2021, 475-481.

Litterski, B., Berg, C., Müller, D. (2006): Analyse landesweiter Artendaten (§ 20 – Biotopkartierung) zur Erstellung von Flächenkulissen für die FFH-Management- und die Gutachtliche Landschaftsrahmenplanung. Florenschutzkonzept Mecklenburg-Vorpommern. Gutachten im Auftrag des Umweltministeriums Mecklenburg-Vorpommern, Schwerin. 48 S. https://www.lung.mv-regierung.de/dateien/florenschutzkonzept_mv.pdf (letzter Abruf am 04.01.2024).

?LÖBF (Landesanstalt für Ökologie, Bodenordnung und Forsten Nordrhein-Westfalen; Hrsg.) (2003): Verbreitungsatlas der Farn- und Blütenpflanzen in Nordrhein-Westfalen. 616 S.

Lohr, M., Margenburg, B. (2020): Das Breitblättrige Knabenkraut – Dactylorhiza majalis – Orchidee des Jahres 2020. Journal Europäischer Orchideen 52 (2-4), 287-323.

Ludwig, G., May, R., Otto, C. (2007): Verantwortlichkeit Deutschlands für die weltweite Erhaltung der Farn- und Blütenpflanzen – vorläufige Liste. BfN-Skripten 2020. 32 S.

MKULNV (Ministerium für Klimaschutz, Umwelt, Landwirtschaft, Natur- und Verbraucherschutz des Landes Nordrhein-Westfalen; Hrsg.) (2015): Biodiversitätsstrategie NRW (Fassung 08. Januar 2015). https://www.umwelt.nrw.de/fileadmin/redaktion/Broschueren/biodiversitaetsstrategie_nrw_broschuere.pdf (letzter Abruf am 04.01.2024).

Prasse, R., Kunzmann, D., Schröder, R. (2010): Entwicklung und praktische Umsetzung naturschutzfachlicher Mindestanforderungen an einen Herkunftsnachweis für gebietseigenes Wildpflanzensaatgut krautiger Pflanzen – Abschlussbericht. Deutsche Bundesstiftung Umwelt, Hannover. 166 S.

Raabe, U., Lienenbecker, H. (2004): Salzstellen in Westfalen und im angrenzenden Niedersachsen – Buchreihe des naturwissenschaftlichen Vereins für Bielefeld und Umgebung e.V., Bielefeld.

Richter, F., Blachnik, T. (2013): Antennaria dioica – Vorschlag für ein länderübergreifendes Erhal-tungsprojekt im Vogtland und Frankenwald. Unveröffentlichtes Gutachten im Auftrag des Bayerischen Landesamtes für Umwelt, Augsburg. 41 S.

Richter, F., Grätz, C. (2018): Leitfaden zur Wiederansiedlung und Populationsstützung von Pflanzen in Sachsen. Schriftenreihe des Landesamtes für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie 1 (2018): 61 S.

Rosche, C. (2011): Zur genetischen Diversität und Struktur kleiner Populationen von Antennaria dioica Gaertner (L.) in Nord- und Mitteldeutschland. Masterarbeit Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg.

Rosche, C., Schrieber, K., Hirsch, H., Blachnik, T., Träger, S., Richter, F., Seidler, G., Hensen, I. (2014): Sexuelle Reproduktion und klonales Wachstum in kleinen Populationen von Antennaria dioica (L.) Gaertner. Hercynia N. F. 47, 59-86.

Saunders, D., Hobbs, R., Margules, C.R. (1991): Biological consequences of ecosystem fragmentation: a review. Conservation Biology 5, 18-32. Stiftung Naturschutz Berlin (2023): Koordinierungsstelle Florenschutz. https://www.stiftung-naturschutz.de/unsere-projekte/koordinierungsstelle-florenschutz (letzter Abruf am 04.01.2024).

Stiftung Naturschutz Schleswig-Holstein (2023): Erfolgreiche Hilfe für die Natur. https://www.stiftungsland.de/was-wir-tun/erfolgreiche-hilfe-fuer-die-natur/ (letzter Abruf am 04.01.2024).

Sudfeldt, C., Dröschmeister, R., Wahl, J., Berlin, K., Gottschalk, T., Grüneberg, C., Mitschke, A., Trautmann, S. (2012): Vogelmonitoring in Deutschland. Programme und Anwendungen. Naturschutz und Biologische Vielfalt 119. 257 S.

United Nations (1992): Convention on Biological Diversity. https://www.cbd.int/convention/text/ (letzter Abruf am 04.01.2024).

Wegener, U. (1994): Pflanzversuch mit dem Breitblättrigen Knabenkraut (Dactylorhiza majalis [Rchb.] Hunt et Summerhayes) im Harz. Berichte aus den Arbeitskreisen Heimische Orchideen 11 (1), 117-127.

Young, A.G., Boyle, T., Brown, A.H.D. (1996): The population genetic consequences of habitat fragmentation for plants. Trends in Ecology & Evolution 11, 413-418.

Zehm, A., Klotz, J., Horn, K., Wecker, M., von Brackel, W., Blachnik, T., von Brackel, J., Buchholz, A., Diewald, W., Elsner, O., Feulner, M., Kohler, U., Leusser, A., Radkowitsch, A., Ruff, M., Schön, M., Wagner, A., Wagner, I., Wimmelbücker, A. (2020): Rückgang seltenster Pflanzenarten ist ungebremst – Freilanduntersuchungen zur Bestandsentwicklung vom Aussterben bedrohter Gefäßpflanzenarten Bayerns. Berichte der Bayerischen Botanischen Gesellschaft 90, 5-42.

Zippel, E., Lauterbach, D. (2018): Leitlinien zur Ansiedlung gefährdeter Wildpflanzen. https://www.wildpflanzenschutz.uni-osnabrueck.de/wp-content/uploads/2019/05/Leitlinien_Ansiedlungen.pdf (letzter Abruf am 04.01.2024).

Der botanische Naturschutz hat im Gegensatz zur Entomologie und Ornithologie einen enormen Nachholbedarf im Hinblick auf Zeitreihen von Populationsentwicklungen von Pflanzenarten und daraus abgeleiteten Aktionsplänen. Um diesen Missstand zu beheben und gleichzeitig neben den bundes- und landesweit bedeutsamen Verantwortungsarten eine übertragbare Handlungsanleitung zum Erhalt regional bedeutsamer Arten zu erarbeiten, führen die Biologischen Stationen im Hochsauerlandkreis und im Kreis Soest (NRW) ein sechsjähriges Modellprojekt (2018–2024) durch. Um einen effektiven Schutz von Arten zu gewährleisten, muss dieser auf der regionalen Ebene beginnen. Auf der Grundlage von kreisweiten Bestandserfassungen, umfassender Literaturrecherche sowie Expertenbefragungen wurde daher eine priorisierte Liste regional bedeutsamer Arten erarbeitet. Neben der Geländearbeit (Kontrolle der Vorkommen mit Erfassung der Populationsgrößen und Gefährdungsursachen) wurden auch Erhaltungsmaßnahmen entwickelt und priorisiert. Der Erhalt noch bestehender Vorkommen hat immer Priorität gegenüber einer Wiederansiedlung. Hierfür und für Stützungspflanzungen muss genetisches Material aus geeigneten regionalen Populationen Verwendung finden. Um die Arbeit zu verstetigen, ist ein artspezifisches Monitoring auf der Grundlage einer GIS-gestützten Datenhaltung notwendig. Ein vergleichbares Projekt ist in Deutschland bisher nicht bekannt geworden. Das vorliegende Lösungskonzept wird anhand von Umsetzungsbeispielen für einige ausgewählte Pflanzenarten verdeutlicht und kann auf andere Regionen übertragen werden.

Botanical nature conservation – Strategy for the conservation of endangered plant species in the Hochsauerland and Soest district

Botanical nature conservation has an enormous backlog demand with regard to available time series of population developments of plant species and action plans derived from them. In order to remedy this deficiency and, at the same time, to develop a transferable action plan for the conservation of regionally significant species, the Biological Stations in Hochsauerlandkreis and Kreis Soest (NRW) are carrying out a six-year model project (2018-2024). To ensure effective protection of species, it not only includes species that were nationally and statewide identified as significantly responsible species, but also conserves species that are regionally relevant. Therefore, a prioritized list of regionally important species was compiled on the basis of district-wide inventories, comprehensive literature research, as well as expert surveys. In addition to field work (monitoring of occurrences with recording of population sizes and causes of endangerment), conservation measures were developed and prioritized. Preserving existing occurrences is always prior to reintroduction. For this purpose and for support plantings, genetic material from suitable regional populations must be used. In order to perpetuate the work, species-specific monitoring based on GIS-supported data management is necessary. A comparable project has not yet been reported in Germany. The present solution concept is illustrated by implementation examples for some selected plant species and can be transferred to other regions.

Zu diesem Artikel liegen noch keine Kommentare vor.

Artikel kommentierenSchreiben Sie den ersten Kommentar.