Wo Länder zusammenwachsen

- Veröffentlicht am

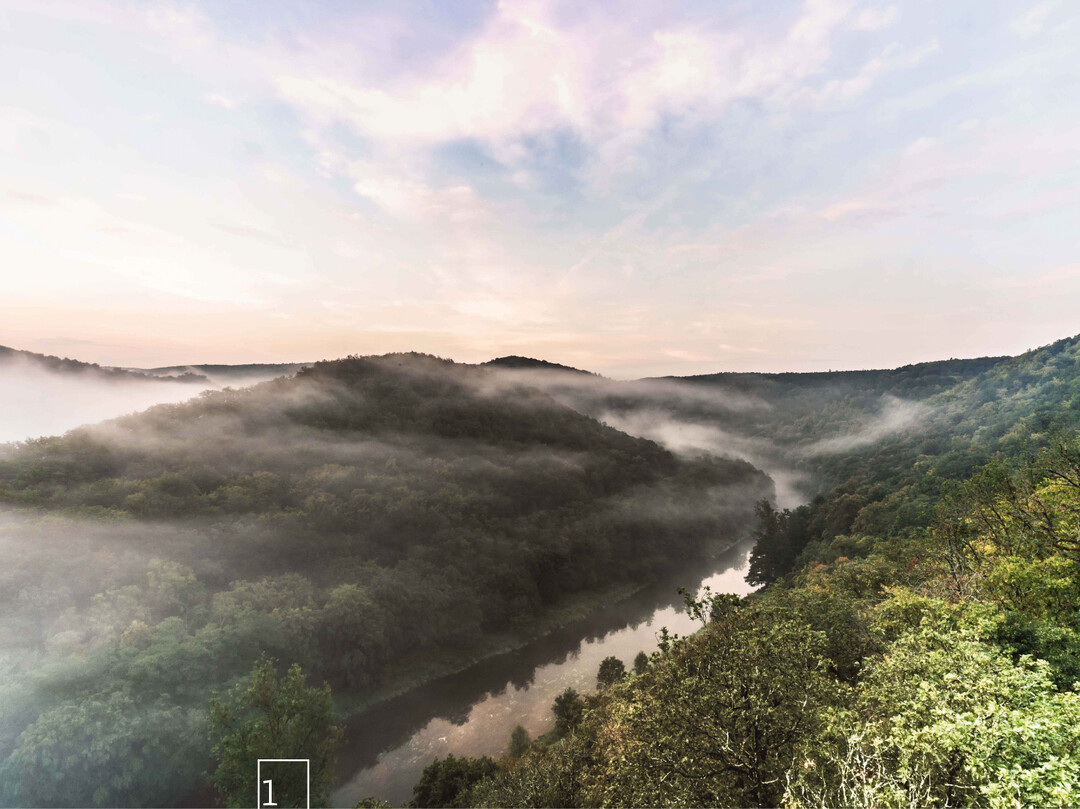

In weiten Mäandern schlängelt sich die Thaya durch ihr Tal. An ihren Ufern wächst dichter Wald, nur gelegentlich öffnet sich das geschlossene Kronendach und öffnet den Blick auf Lichtungen und Wiesen. Beiderseits ragen Äste über den Fluss, schaffen ein wildes, ursprüngliches Bild. Es ist ein Naturraum, und doch ist er zweigeteilt: Die Thaya markiert hier die Grenze zwischen Österreich und der Tschechischen Republik.

Doch hier treffen nicht nur zwei Länder aufeinander, sondern auch zwei Nationalparks: der österreichische Nationalpark Thayatal im Südwesten und der tschechische Nationalpark Podyjí im Nordosten. Was die beiden Nationalparks eint, ist ihre Lage: Beide liegen fernab anderer Schutzgebiete, isoliert umgeben von Agrarlandschaft. Grüne Korridore sind durch Straßen zerschnitten, durch intensive landwirtschaftliche Nutzung unterbrochen, oder durch die Grenze gekappt. Für David Freudl ein Zustand, der dringend einer Veränderung bedarf: „Wir mögen zwar offiziell zwei Nationalparks sein, aber wir sind ein Naturraum. Die Zusammenarbeit beider Länder ist ein Muss, sonst würden wir erhebliches Potenzial verspielen!“

Umgesetzt wird diese Zusammenarbeit derzeit im Interreg-Projekt „Connecting Nature AT-CZ“, dessen Projektmanagement David Freudl unter der Projektleitung von Christian Übl übernommen hat. Der Geograf und Raumplaner Freudl ist Tscheche, aber in Niederösterreich aufgewachsen. Die ideale Voraussetzung für die Stelle, denn für das Projektmanagement wurde möglichst jemand gesucht, der beide Sprachen beherrscht. „Wir wollten verhindern, dass sich alle nur auf Englisch und mit Händen und Füßen verständigen müssen“, erklärt der junge Raumplaner. „Denn das führt dazu, dass nur die Informationen vermittelt werden, die wirklich wichtig erscheinen. So gehen viele interessante Details verloren.“

Ziel des Projektes ist Vernetzung – nicht nur der Naturräume, der Korridore und der Tier- und Pflanzenpopulationen, sondern auch der Menschen. Abgebildet ist das im Projekt durch vier Arbeitspakete: die Lebensraumvernetzung, den Moorschutz, die Förderung der Biodiversität und den grenzüberschreitenden Austausch zum Schutzgebietsmanagement.

Hirsche im Fokus

Zur Lebensraumvernetzung haben die Projektbeteiligten eine Zielart in den Fokus genommen: den Rothirsch. „Tatsächlich haben wir darüber in der Antragsphase lange diskutiert“, erinnert sich Freudl. „Schließlich ist Rotwild als typische Waldart ja erst mal nichts ‚Besonderes‘. Aber die haben ein geringes Konfliktpotenzial, das erhöht die Akzeptanz des Projektes.“ Der Geograf selbst hätte sich auch den Luchs oder andere Beutegreifer als Leittierart vorstellen können, auch aufgrund der größeren Wanderdistanzen, die die Tiere zurücklegen. Doch das erwies sich als schwierig, denn der Wolf nutzt die Waldkorridore und bringt viel emotionalen Sprengstoff in die Diskussion seiner Rückkehr, die Wildkatze – Zielart im Nationalpark Thayatal – gilt in Österreich als ausgestorben, und die Wiederansiedlung des Luchses scheiterte bereits in einem früheren Projekt Gerüchten zufolge in den Gefriertruhen einiger Jäger.

Doch auch die Vernetzung der Wildtierkorridore des Rothirschs ist maßgeblich. „Das Problem war bisher: Es gibt zwar Karten zu regionalen Korridoren und auch zu überregionalen, aber diese Karten wurden noch nie zusammengelegt“, erklärt Freudl. „Die Modelle machten eigentlich an der Grenze Halt.“ In der Folge wurden einzelne Korridore zu Sackgassen. Im Projekt entwickelten die Beteiligten daher ein grenzübergreifendes Modell. Viele Daten wurden dann vor Ort verifiziert – vor allem die Straßenmeistereien und die lokale Jägerschaft erwiesen sich hier als kooperativ. „So konnte eine überregionale Karte entwickelt werden, die als Grundlage für weitere Projekte dienen kann“, freut sich der Projektmanager.

Zwei Fliegen mit einer Klappe

Viele der Korridore haben die Projektbeteiligten durch Moore gelegt – eine ganz bewusste Entscheidung für mehr Moorschutz, denn in Österreich stehen die Moorgebiete nicht automatisch unter Schutz, viele Flächen sind zudem in Privateigentum. „Einzelne Moore sind nicht einmal vollständig in ihrem Vegetationsbestand kartiert“, meint Freudl. „Dabei ist die Region um Gmünd eine Moorlandschaft!“ In der Tschechischen Republik dagegen wurden die Moore bis vor Kurzem noch zum Torfabbau genutzt. Ausgerechnet die Corona-Pandemie führte hier jedoch zu einer Beschleunigung der Einstellung des Abbaus und zum Schutz der Flächen. Für das Projekt ein perfektes Timing: Schon 2020 konnten so die im Projekt erstellten Konzepte zur Revitalisierung angestoßen werden. „Vor allem gilt es hier, die Entwässerungsgräben zu schließen“, erklärt Freudl. „Natürlich wird es mehrere hundert Jahre dauern, bis die Moore sich erholen, aber irgendwo müssen wir ja anfangen.“

Mit dem Beginn der Wiedervernässung und der Entwicklung von Revitalisierungskonzepten konnten die Projektbeteiligten den Grundstein zum Schutz wertvoller Arten legen, denn in den Mooren sind, zumindest auf kleinflächig und isoliert, immer noch Sonnentaue, Torfmoose und Schmuckalgen zu finden. Insgesamt sind es rund 50 hochspezialisierte Arten allein in den Mooren rund um den Nationalpark, die es zu schützen gilt. Darüber hinhaus bietet der grenzüberschreitende Nationalpark Thayatal-Podyjí noch mehr schützenswerten Pflanzen-, Pilz- und Tierarten ein Zuhause – allein 45 % aller Pflanzenarten Österreichs sind hier zu finden. Auch für sie entwickeln die Projektbeteiligten ein Artenschutzkonzept.

Wildkatzen für den Nationalpark

Die Flaggschiffart dabei ist die Wildkatze. Einst kam sie auch in Österreichs Wäldern regelmäßig vor, doch der Lebensraumverlust, die Jagd auf die kleinen Beutegreifer und weitere Faktoren rotteten sie fast gänzlich aus. „In Österreich ist die Wildkatze auf der Roten Liste als ausgestorben aufgeführt“, beklagt Projektmanager David Freudl, „auch wenn in seltenen Fällen einzelne Nachweise erfolgen. Das macht es schwierig, Fördergelder zu bekommen.“ Im Projekt wurde deshalb die Lebensraumvernetzung unterstützt, um den Katzen die Chance zu geben, selbst wieder einzuwandern.

Freudls Team hat auch eine ergebnisoffene Studie in Auftrag gegeben, die untersuchen soll, inwiefern eine Bestandstützung der Europäischen Wildkatze im Nationalpark Thayatal sinnvoll wäre. Dabei entstand die Frage, inwiefern die Hybridisierung mit Hauskatzen eine Gefahr für solch ein Projekt darstellen würde. Aus diesem Grund wurden von Masterstudenten der Universität Wien viele Katzen in der Region besendert, um die Lebensraumüberlappung der Haus- und Wildkatzen zu untersuchen.

„Dabei hat sich gezeigt, dass die Hauskatzen kaum tief in den dichten Nationalparkwald wandern, sie halten sich vor allem auf den Feldern und Trockenstandorten auf, wo anscheinend die Mausdichte höher ist.“ Zunächst ist die Strategie im Projekt, die Einwanderung der Wildkatze durch die Verbesserung der Lebensräume und durch die Optimierung von Wildtierkorridoren passiv zu fördern.

Begleitet werden die Maßnahmen von Umweltbildungsmaßnahmen für die Besucher der Nationalparks. Dieser Kommunikationsaspekt nach außen gewinnt erst jetzt, in den letzten Monaten des coronabedingt verlängerten Projekts, an Bedeutung. „In erster Linie handelt es sich hier um ein Forschungsprojekt, mit dem die Grundlage für spätere Maßnahmen und Projekte geschaffen werden sollte“, begründet der Raumplaner. „Deshalb spielte die Kommunikation innerhalb des Projektes und zwischen den Projektpartnern eine übergeordnete Rolle.“

Vielfalt der Denkweisen

Genau diese Kommunikation war äußerst umfangreich – wenig überraschend, denn immerhin sind elf Projektpartner beteiligt, sechs davon aus Österreich, fünf aus Tschechien. „Viele Projektpartner haben außerdem noch Experten für die einzelnen Fachthemen hinzugezogen“, ergänzt Freudl. „Diese Vielfalt an Partnern bringt unglaublich viele Sichtweisen auf ein Thema, obwohl ja auf den ersten Blick alle das gleiche wollen.“ Im Projekt konnten so vernetzende Strukturen entstehen auf verschiedensten Ebenen, auch über die Landesgrenzen hinweg.

Das soll auch so bleiben. Dafür wurde eine grenzüberschreitende Fachgruppe zur Umsetzung des Schutzgebietsmanagements etabliert, die sich alle sechs Monate trifft. Ziel dabei ist, zum einen zu erfahren, wo gerade die Schwerpunkte in der Arbeit der Beteiligten liegen, aber auch, langfristig Methoden abzustimmen und anzupassen – eine Grundlage für zukünftige Naturschutzprojekte.

„Wir haben sehr viel Theorie zusammengetragen“, fasst David Freudl zusammen. „Die Übertragung in die Praxis ist jetzt die nächste Herausforderung.“

David Freudl ist Geograf und Raumplaner und arbeitet seit 2018 im Nationalpark. Besonders begeistert ist er von der Artenvielfalt, die er beherbergt. Im Projekt hat er das Projektmanagement übernommen.

- Projekttitel: Crossborder Habitat Network and Management – Connecting Nature AT-CZ

- Projektleitung: Nationalpark Thayatal GmbH, Christian Übl

- Laufzeit: Okt. 2017 bis Dez. 2020, verlängert bis Juni 2021

- Projektpartner: Nationalpark Thayatal, Amt der NÖ Landesregierung (Abt. Naturschutz), NÖ.Regional.GmbH, Universität für Bodenkultur, Österreichische Bundesforste, Österreichischer Naturschutzbund (Landesgruppe NÖ), Agentur für Naturschutz der Tschechischen Republik, Botanisches Institut der Tschechischen Akademie der Wissenschaften, Kreis Südböhmen, Kreis Vysoc ina, Nationalpark Podyjí

- Finanzierung: 85 % EFRE-Förderung, 15 % Eigenmittel

- Finanzierungsumfang: ca. 2,17 Mio. €

David Freudl

Nationalpark Thayatal GmbH

Nationalparkhaus

Merkersdorf 90

A-2082 Hardegg

T +43 2949/7005-60

Mail: David.Freudl@np-thayatal.at

www.np-thayatal.at

Barrierefreiheits-Menü

Schriftgröße

Kontrast

Menü sichtbar

Einstellungen

Zu diesem Artikel liegen noch keine Kommentare vor.

Artikel kommentierenSchreiben Sie den ersten Kommentar.