Förderung der Rotflügeligen Ödlandschrecke (Oedipoda germanica)

Eingereicht am 26. 05. 2020, angenommen am 17. 08. 2020

Abstracts

Die vom Aussterben bedrohte Rotflügelige Ödlandschrecke (Oedipoda germanica) ist eine xerothermophile Heuschreckenart, deren deutsche Vorkommen sich an der nördlichen Arealgrenze befinden. Die rezenten Populationen sind häufig individuenarm und die genutzten Habitate oftmals nur sehr kleinflächig. Es bestehen deshalb unter naturschutzfachlichen Gesichtspunkten häufig Bedenken, diese Standorte bei Wiedereinführung einer Beweidung in das Management zu integrieren. Im Rahmen einer umfassenden Fang-Wiederfang-Studie in den Zeiträumen 2014–2015 und 2017–2019 im südlichen Sachsen-Anhalt wurde jedoch eine positive Populationsentwicklung und insbesondere eine Ausbreitung auf eine an die ursprüngliche Habitatfläche angrenzende Ziegenweidefläche festgestellt. Durch die reduzierte Gehölzdeckung infolge der Ziegenbeweidung hat sich die besiedelbare Habitatfläche vergrößert. Zwar sind Verluste von Eigelegen sowie von Larven und Imagines durch Huftritt möglich, jedoch überwiegen deutlich die positiven Effekte in Form von artspezifisch verbesserter Vegetationsstruktur sowie geringerem Raumwiderstand. Auch auf einer durch Koniks genutzten Teilfläche wurden im gleichen Zeitraum positive Effekte festgestellt. Zur Förderung von O. germanica kann eine extensive Beweidung von verbuschten Kalkschutthalden mit Ziegen, auf ebenen Flächen auch mit Pferden empfohlen werden.

The red-winged grasshopper (Oedipoda germanica) – Supported by rotational goat pasturing on shrub-encroached dry calcareous grasslands

In Germany, the xerothermophilic grasshopper Oedipoda germanica occurs at its northern range and is threatened with extinction here. Recent populations have often been low in individuals and use very small areas. As a result, conservationists are often concerned about integrating these sites into management when pasturing is reintroduced. In 2014–2015 and 2017–2019, we conducted a comprehensive mark-recapture study in Saxony-Anhalt, finding a positive population development and, in particular, a spread into a goat pasturing area adjacent to the original habitat. Due to the reduced woody plant cover resulting from goat pasturing, the suitable habitat area ofO. germanic a has increased. Although losses of clutches of eggs, larvae, or imagines may occur due to trampling, they are outbalanced by the positive effects of improved vegetation structure and lower spatial resistance. Positive effects were also observed on the part of theO. germanica habitat which is used by konik horses during the same time period. In order to promoteO. germanica, we recommend extensive grazing by goats on shrub-encroached calcareous rocky slopes as well as by konik horses on flat ground.

- Veröffentlicht am

1 Einleitung

Neben den groß- und regionalklimatischen Verhältnissen wird die Habitatbindung von Heuschrecken auf Lebensraumebene vor allem durch das Mikroklima bestimmt, welches die artspezifischen Temperatur- und Feuchtigkeitsansprüche aller Entwicklungsstadien (Ei, Larve, Imago) gewährleisten muss (Fischeret al. 2020, Gardiner & Dover2008). Besondere Bedeutung kommt dabei dem Kleinklima am Eiablageort zu, da dieser eine erfolgreiche und zeitgerechte Embryonalentwicklung gewährleisten muss (Ingrisch & Köhler1998, van Wingerdenet al. 1991). Zwar können Larven und insbesondere die Imagines auf ungünstige Umweltbedingungen durch Ortswechsel reagieren, deren erfolgreiche Entwicklung und Reproduktion ist aber ebenso von ausreichenden Temperatursummen abhängig (Willot & Hassall 1998). Ein entscheidendes Merkmal für das Vorkommen von Heuschreckenarten ist dabei die Vegetationsstruktur, die neben weiteren Standortfaktoren (Exposition, Hangneigung) maßgeblich das Mikroklima an einem Standort bestimmt (Gardiner & Dover2008,Ingrisch & Köhler1998). Im Grünland ist die Ausbildung der Vegetationsstruktur von der Art (Beweidung, Mahd), dem Zeitpunkt und der Intensität der Bewirtschaftung abhängig (Ellenberg & Leuschner2010,Fartmann & Mattes1997,Gardiner & Hassal2009). Sehr arten- und individuenreiche Heuschreckenbestände findet man oftmals auf offenen bis halboffenen Trockenstandorten (zum Beispiel Trocken- und Halbtrockenrasen) (Detzel1998, Köhler2001, Schlumprecht2003). Aufgrund ausbleibender oder unzureichender Nutzung verbuschen aktuell viele dieser traditionell häufig beweideten Standorte (zum Beispiel Calaciura & Spinelli 2008, WallisDeVrieset al. 2002). Die Folge sind ein direkter Verlust von Offenhabitaten durch Aufwuchs von Gehölzen sowie negative Effekte durch zunehmende Beschattung noch offener Teillebensräume, was zwangsläufig zum Rückgang von geophilen, wärme- und lichtliebenden Feldheuschreckenarten führt (Bieringer & Zulka2003, Bruckhaus1994, Mariniet al. 2009). Auf steilen und flachgründigen Trockenstandorten bleiben aber kleinflächig noch Offenbodenbereiche und die lichte Vegetationsstruktur trockener Gras-/Krautfluren in der ersten Brachephase erhalten (Eliaset al. 2018a, b). Viele Studien zeigen auch, dass ebenso Heuschrecken längere Zeit in kleinen und isolierten Populationen überleben können (Ingrisch & Köhler1998,Poniatowski & Fartmann2010,Theuerkauf & Rouys2006,Wettstein & Schmidt 1999). Wird eine Wiederaufnahme der Beweidung in Betracht gezogen, besteht in der praktischen Naturschutzarbeit oft Unsicherheit darüber, ob die Vorkommen von kleinen Populationen gefährdeter Arten in die Beweidung einbezogen werden sollten (Meineke & Thiele2001). Denkbar sind vor allem Beeinträchtigungen von Eigelegen durch Fraß (pflanzenlegende Arten) oder Hufeinwirkung (bodenlegende Arten) sowie direkte Verluste von Larven und Imagines durch Huftritt. Diesbezüglich sind die weniger mobilen Larven stärker betroffen, insbesondere bei nasskalten Witterungslagen, wenn das Reaktionsvermögen der Tiere eingeschränkt ist (Fartmann & Mattes 1997, Meineke & Thiele 2001). Des Weiteren ist fraglich, ob und in welchem Zeitraum sich, ausgehend von sehr kleinen Restpopulationen, die vorsorglich aus einer Beweidungsmaßnahme ausgekoppelt wurden, nach Einführung der Beweidungsmaßnahme wieder größere Bestände aufbauen können. Am Beispiel der deutschlandweit (Maaset al. 2011) und regional (Wallaschek2020 vom Aussterben bedrohten Rotflügeligen Ödlandschrecke ( Oedipoda germanica , Abb. 1) soll diesen Fragestellungen im großräumigen Naturschutz- und FFH-Gebiet „Tote Täler südwestlich Freyburg“ (südliches Sachsen-Anhalt, Deutschland) nachgegangen werden.

Wallaschek (2006) dokumentierte im Süden Sachsen-Anhalts noch vier aktuelle Fundgebiete mit sechs räumlich getrennten Populationen der Rotflügeligen Ödlandschrecke, die durch Verbuschung stark bedroht sind. Spätestens seit der politischen Wende unterliegen viele Trockenstandorte der Region aufgrund der zurückgehenden Kleintierhaltung einer zunehmenden Verbrachung und Verbuschung (Jäger & Mahn2001,Richteret al. 2003). Deshalb wurden vom Umweltamt des Burgenlandkreises und der Hochschule Anhalt seit 2010 verschiedene Beweidungsvorhaben im oben genannten NSG initiiert und durch ein naturschutzfachliches Monitoring begleitet (Köhleret al. 2013, Köhleret al. 2016). In einem Fundgebiet der Rotflügeligen Ödlandschrecke mit circa 20 Tieren (Wallascheck2006) sollten Ziegen-Rotationsweiden eingerichtet werden (vergleiche Eliaset al. 2019). Aufgrund von befürchteter Trittbelastung wurde das Vorkommen allerdings nicht in die Beweidungsfläche einbezogen. Der vorliegende Artikel dokumentiert auf der Grundlage einer umfassenden Fang-Wiederfang-Studie im Zeitraum von 2014–2019 die Entwicklung dieser Heuschreckenpopulation.

2 Untersuchungsgebiet und Methoden

2.1 Rotflügelige Ödlandschrecke

Die Rotflügelige Ödlandschrecke ( Oedipoda germanica [Latreille, 1804]) ist eine süd- bis mitteleuropäisch verbreitete Feldheuschreckenart, deren deutsche Vorkommen sich am nördlichen Arealrand befinden (Fischeret al. 2020, Maaset al. 2002). In Deutschland besiedelt sie vor allem südexponierte, strahlungsbegünstigte, häufig schotterreiche und von Felsen durchsetzte, zum Teil sehr steile Trockenrasenhänge mit spärlichem Pflanzenbewuchs und geringem Raumwiderstand; Vorkommen befinden sich häufig auch im Bereich ehemaliger Steinbrüche und Weinberge (Dolek2003,Köhler & Wagner2000,Niehuiset al. 2011,Zöller & Detzel1998). Die Eiablage erfolgt in dünne Feinerdeauflagen sowie auf oder zwischen Steinen und der Larvenschlupf findet im mitteldeutschen Raum in Abhängigkeit von abiotischen Verhältnissen, inbesondere der Witterung sowie der Vegetationsstruktur etwa im Zeitraum Mitte Mai bis Mitte Juni statt (Köhler & Wagner 2000, Wallaschek2006). O. germanica weist in Deutschland aufgrund ihrer spezifischen Habitatansprüche und der natürlichen Seltenheit geeigneter Lebensräume nur ein zersplittertes Verbreitungsbild im südlichen Deutschland auf (Maaset al. 2002). Hinzu kommt, dass zahlreiche Vorkommen mittlerweile durch Aufgabe der Landnutzung und nachfolgender Verbuschung erloschen sind (Dolek2003,Köhler & Wagner2000,Niehuiset al. 2011,Zöller&Detzel1998), was zusätzlich zur steigenden Isolation der rezenten Populationen führte. Diese reliktären Populationen sind häufig sehr individuenarm und die tatsächlich genutzten Lebensräume oftmals auch nur sehr kleinflächig (Clooset al. 2014,Dolek2003, Köhler & Wagner2000,Niehuiset al. 2011,Wallaschek2006).

2.2 Untersuchungsgebiet

Die Untersuchung wurde im Naturschutz- und FFH-Gebiet „Tote Täler südwestlich Freyburg“ (NSG 0128, FFH 0151) durchgeführt. Das Gebiet ist durch subkontinentales Klima mit mittleren Jahresniederschlägen von 521 mm und einer Durchschnittstemperatur von 8,8° C geprägt (Freyburg/Unstrut; Reichhoffet al. 2001). Die hügelige Region ist durch anstehenden Muschelkalk gekennzeichnet, welcher teilweise mit Löss überdeckt ist (Reichhoffet al. 2001). Historisch wurden die Hanglagen im Untersuchungsgebiet bis zum Auftreten der Reblaus in den 1890er Jahren für den Weinanbau genutzt. Kleinere Steinbrüche an den Oberhängen hatten bis in die 1960er Jahre hinein umliegende Städte mit Kalkstein versorgt (Kugler & Schmidt1988). Nach dem Ende des Weinanbaus wurden die Steilhänge (unregelmäßig) mit Schafen, Ziegen und anderen Nutztieren beweidet, was die Ausbildung artenreicher und lückiger Kalktrockenrasen förderte. Bereits im letzten Jahrhundert wurde die Beweidung der Hangstandorte jedoch nach und nach aufgegeben. Die Beschreibung der Vegetationsverhältnisse im Gebiet kann im Detail Pietsch(2006) und Köhleret al. (2015, im Druck) entnommen werden.

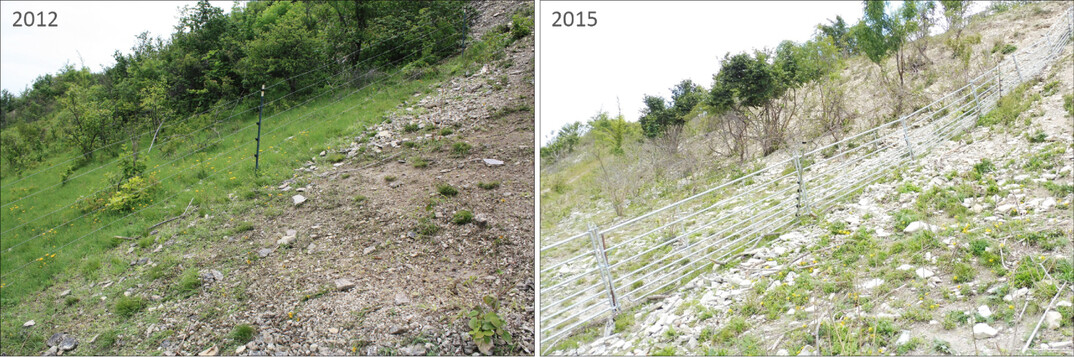

Wallaschek(2006) dokumentierte im Untersuchungsgebiet ein Vorkommen von Oedipoda germanica , welches zwei etwa 100 m voneinander entfernte und durch einen Gehölzriegel vereinzelte Teilpopulationen umfasste: 15 Tiere im Bereich einer südwestexponierten Kalkschutthalde oberhalb des sogenannten Alten Weinbergs (A1) und fünf Tiere in einem kleinen Muschelkalksteinbruch innerhalb der aktuellen extensiven Konik-Ganzjahresstandweide (A2) (vergleiche Abb. 2: Jahr 2005, Tab. 1). Bei diesem Fundgebiet handelt es sich um das drittnördlichste rezente Vorkommen im Gesamtareal der Art (Wallaschek2006). Aufgrund befürchteter Trittbelastungen durch die Weidetiere wurden bei der Einrichtung einer Ziegenweide im Bereich des Alten Weinbergs im Jahr 2012 auf die Integration der bekannten Oedipoda - germanica -Vorkommen verzichtet und nur südlich davon gelegene Bereiche eingezäunt. Der Ostteil dieser Fläche wurde alljährlich in Abhängigkeit des Aufwuchses im Zeitraum von Mitte Juni bis Anfang Juli (circa 20 Tage) und der Westteil von Anfang Juli bis Ende August (circa 60 Tage) beweidet. Die Besatzstärke lag jeweils bei etwa 0,25 GVE/ha. Zum Einsatz kamen Buren- und Mischlingsziegen. Eine weitere Ziegenweide wurde zeitgleich im räumlichen Verbund etwa 100 m nördlich auf dem sogenannten Lissenberg eingerichtet (Weidezeit etwa September bis zum Ende der Weideperiode, ungefähr 90 Tage). Vor Beweidungsbeginn waren die Ziegenweiden durch dichte Gebüschstrukturen gekennzeichnet. Reste lückiger Kalktrockenrasen waren nur noch kleinflächig vorhanden. Auf den Bereichen der Ziegenweiden lagen deshalb vor Beginn der Studie keine Nachweise von O. germanica vor (langjähriger Gebietsbetreuer: Albert Keding, mündliche Mitteilung 2014, Wallaschek 2006,eigene Begehungen 2010–2013).

2.3 Methoden

Die Fang-Wiederfang-Studie erfolgte in den Jahren 2014–2015 sowie 2017–2019 im Umfeld der Ausgangspopulationen (Abb. 2). Pro Jahr wurden sechs bis neun Begehungen (insgesamt 39 Begehungen) in etwa wöchentlichem Turnus von Ende Juni bis September bei sonniger, trockenwarmer Witterung (09.00–18.00 Uhr) in allen besiedelten und potenziellen Habitaten durchgeführt. Das Gelände wurde jeweils durch zwei Bearbeiter in Schleifen abgelaufen und die Tiere wurden durch Kescherwedeln zum Auffliegen animiert. Die individuelle Markierung mittels Kescher gefangener Tiere erfolgte durch numerische Beschriftung beider Vorderflügel mithilfe eines wasserbeständigen Lackstifts mit silberner Farbe (metallic paint marker, edding 780) (Abb. 1). Außerdem wurde die Lage der Fundpunkte mittels DGPS MobileMapper 10 oder 20 erfasst. Auf eine Erfassung von Larven wurde aus Zeitgründen verzichtet.

Zur Abschätzung der Populationsgröße in den einzelnen Jahren wurde der Lincoln-Index berechnet (aktuelle Populationsgröße = markierte und wieder freigelassene Tiere zum ersten Erfassungstermin multipliziert mit dem Quotienten aus der Anzahl neu markierter Tiere aus einem weiteren Erfassungstermin und der dabei wiederholt erfassten, bereits beim ersten Termin markierten Tiere). Darüber hinaus wurde für jedes wiedergefangene Tier die Aktionsdistanz (Strecke zwischen den am weitesten auseinanderliegenden Fundpunkten eines Individuums) und die Gesamtwanderleistung (Addition aller Einzeldistanzen) ermittelt.

Grundlage für die Kerndichteanalyse in Abb. 2 waren die Angaben vonZöller(1995), welcher bei O. germanica bei beiden Geschlechtern Fluchtflüge über eine Distanz von meist 5–10 m, gelegentlich 20 m beobachtete. Als Suchradius, ein Parameter der Kerndichteanalyse, wurden deshalb 10 m verwendet.

3 Ergebnisse

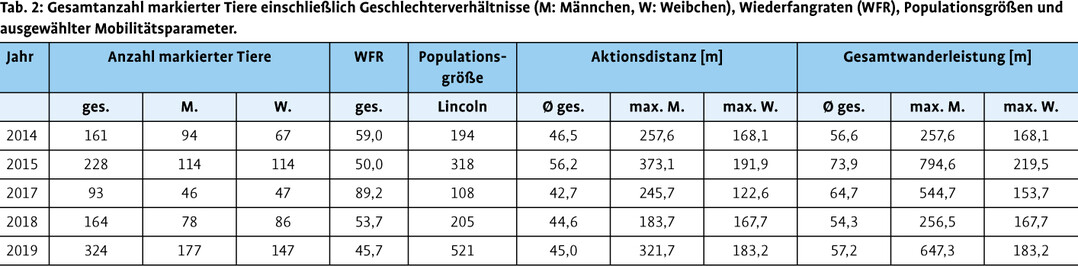

In den fünf Beobachtungsjahren wurden insgesamt 970 Imagines (509 Männchen, 461 Weibchen) markiert, wobei zwischen den Jahren deutliche Fluktuationen auftraten (Tab. 2). Im Erfassungszeitraum konnte eine maximale Schwankung der Populationsgröße um den Faktor 5 festgestellt werden. Die Wiederfangraten (mindestens ein Wiederfang) lagen zwischen 45,7 % (2019) und 89,2 % (2017).

Verglichen mit der vorausgegangenen Studie von Wallaschek(2006), in welcher zwei lokal begrenzte Teilpopulationen im Untersuchungsgebiet im Jahr 2005 beschrieben werden (A1 und A2 in Abb. 2, insgesamt circa 20 Tiere), wurden in den Jahren 2014–2019 deutlich höhere Individuenzahlen festgestellt (Tab. 2). In Abb. 3 sind die absoluten (weiße Ziffern im Balken) und relativen (Balken) Anzahlen der erfassten Fundpunkte in den Beobachtungsjahren 2014–2015 und 2017–2019 dargestellt. Abgesehen von den jährlichen Fluktuationen ergibt sich ein positiver Bestandstrend insbesondere für die südlich angrenzende Ziegenweide, die vor Weidebeginn nachweislich nicht besiedelt war (langjähriger Gebietsbetreuer:Albert Kedingmündl. Mitteilung 2014,Wallaschek2006, eigene Begehungen 2010–2013). Auch innerhalb der Pferdeweide weisen die erfassten Fundpunkte auf eine Zunahme der Individuenzahlen im Vergleich zu den Angaben von Wallaschek (2006) hin. Während in den beiden ersten Erfassungsjahren knapp 50 % aller erfassten Fundpunkte innerhalb der Konikweide lagen, reduzierten sich die anteilig hier erfassten Nachweise in den Folgejahren wieder etwas (Abb. 3). Im managementfreien Bereich zwischen Konik- und Ziegenweide (Weinberg) war die Anzahl der erfassten Fundpunkte im Beobachtungszeitraum 2014–2019 vergleichsweise konstant.

Zwar wurden die meisten Tiere im näheren Umfeld der Ersterfassung wieder angetroffen, dennoch konnten regelmäßig auch Wanderer zwischen den Teilflächen mit einer zunehmenden Tendenz der Auswanderung aus dem managementfreien Teillebensraum in Richtung südlich angrenzender Ziegenweide erfasst werden. Die mittleren Aktionsdistanzen lagen zwischen 42,7 und 56,2 m und die mittleren Gesamtwanderleistungen zwischen 54,3 und 73,9 m, wobei die Männchen in der Regel eine deutlich höhere Mobilität aufwiesen. Die maximale Gesamtwanderleistung eines Männchens umfasste 794,6 m. Dieses Tier ist im Jahr 2015 von der Ziegenweide (Weinberg) in den Teilbereich der Konikweide und zurück gewandert. Zudem gelangen in den Jahren 2015 und 2019 Nachweise von jeweils einem Weibchen und zwei Männchen auf bisher unbesiedelten Teilbereichen des nördlich von der Ausgangspopulation gelegenen, ebenfalls mit Ziegen beweideten Lissenbergs. Um diese Fläche zu erreichen, ist es erforderlich, von der etablierten Kernpopulation ausgehend mindestens 100 m Wald zu überqueren (Abb. 2).

4 Diskussion

Im Untersuchungsgebiet wurde seit der Erfassung im Jahr 2005 (Wallaschek2006) eine deutliche Zunahme der Individuenzahlen von Oedipoda germanica und eine Vergrößerung der genutzten Habitatfläche beobachtet, was vor allem mit der Besiedlung der 2012 neu eingerichteten Ziegenweide südlich der Ausgangspopulation einherging. Innerhalb dieser wurden seit Beweidungsbeginn im Rahmen des begleitenden Vegetationsmonitorings der Hochschule Anhalt eine deutliche Reduzierung der Gehölzdeckung und eine Zunahme offener Kalkschutthalden erfasst (Köhleret al., im Druck). Die in der vorliegenden Studie ermittelten Populationsgrößen und Mobilitätsparameter sind ähnlich denen vergleichbarer Studien an O. germanica an ihrer nördlichen Verbreitungsgrenze (zum BeispielFranz & Döring2019,Meineke & Menge2013,Radaet al. 2015,Wagner2000,Zöller1995).

Wie auch die vorliegende Studie zeigt, unterliegen die Individuenzahlen von Heuschreckenpopulationen zum Teil starken jährlichen Fluktuationen (Ingrisch & Köhler1998). Diese Fluktuationen werden durch verschiedene, häufig in Kombination wirkende Faktoren während der Ei-, Larval- und Imaginalphase ausgelöst. Einen Einfluss haben, neben der allgemeinen Witterungslage, insbesondere die Vegetationsstruktur und die dadurch beeinflussten bodennahen mikroklimatischen Verhältnisse. Generell unterscheiden sich die Effekte auf die Vegetationsstruktur in Abhängigkeit von Art, Intensität und Zeitpunkt der Beweidung (Rosenthalet al. 2012). Ziegen sind als Mischfresser hervorragend für die Beweidung verbuschter Trockenstandorte geeignet, da Gehölznahrung naturgemäß eine wichtige Nahrungsgrundlage bildet (Hofmann1989, Rahmann2000) und auch bestachelte oder bedornte sowie zum Teil auch als giftig angesehene Straucharten häufig gefressen und nicht gemieden werden (Elias & Tischew2016,Köhleret al., im Druck). Bei einer standortangepassten Beweidung entstehen arten- und lichtreiche, von niedrigwüchsigen Gräsern und Kräutern, in Abhängigkeit vom Ausgangssubstrat partiell auch sehr lückig bewachsene Standorte (Czyloket al. 2013, Eliaset al. 2018a, b, Köhleret al., eingereicht, Veithet al. 2012), was eine Vergrößerung der besiedelbaren Habitatfläche für geophile Trockenrasen-Feldheuschreckenarten wie O. germanica bedeutet. Grundsätzlich steigt die Wahrscheinlichkeit des Vorkommens der Art mit geringeren Vegetationsdeckungen (Franz & Döring2019). Zwar sind Verluste von Eigelegen sowie von Larven und Imagines durch Huftritt möglich, jedoch überwiegen die positiven Effekte durch eine verbesserte Habitatstruktur in Verbindung mit einer hohen Raumfreiheit. Gewöhnlich besiedelt O. germanica in ihren Habitaten die wärmsten und sommertrockensten Standorte mit den höchsten Strahlungssummen und maximalen Temperaturen (Wagner & Köhler2000). Genau diese Standorte, welche die Art für einen erfolgreichen Entwicklungszyklus benötigt, sind durch die Ziegenbeweidung wiederhergestellt worden. O. germanica gehört zu den wärmebedürftigsten Arten unter den mitteleuropäischen Feldheuschrecken, da für die Eientwicklung bis zum Larvenschlupf vergleichsweise hohe Temperaturen erforderlich sind (Wagner2000). Ebenso wie allgemein kalte Witterungsperioden können in diesem Zusammenhang auch eine ungünstige Vegetationsstruktur und die Beschattung der Eiablageorte zu verzögerten Schlupfterminen führen, was wiederum die Zeitphase für die Reproduktion verkürzt (Wagneret al. 2005). Außerdem bestehen positive Zusammenhänge hinsichtlich hoher Durchschnitts- und Maximaltemperaturen und einer erfolgreichen Larvalentwicklung sowie hinsichtlich der Überlebensrate adulter Tiere (Radaet al. 2015,Wagner2000).Köhler(2010) berichtete in diesem Zusammenhang ebenso von positiven Effekten auf die Population von O. germanica nach Freistellung von Kalktrockenrasen im Jonastal bei Arnstadt (Thüringen). In diesem Gebiet wurden umfangreiche Entbuschungsmaßnahmen sowie sehr erfolgreich Ziegenbeweidung (freie Hutung am Tag, Nachtpferch außerhalb) zur Gehölzreduzierung umgesetzt (Meineke & Menge2013).

Zusammenfassend ist festzuhalten, dass sich durch die Ziegenbeweidung die besiedelbare Habitatfläche für O. germanica vergrößert hat. Die Fläche im Umfeld der Ausgangspopulation ist nach wie vor Reproduktionshabitat, aber vor allem als verbindendes Element zwischen Ziegen- und Pferdeweide von Bedeutung. Auf der Pferdeweide wurde in den beiden ersten Erfassungsjahren fast die Hälfte der Gesamtanzahl der Fundpunkte ermittelt, später reduzierte sich der Anteil der Fundpunkte. Eine mögliche Ursache könnte das überwiegend ebene Gelände in diesem Bereich sein, welches aufgrund verringerter Strahlungsintensität im Vergleich zu den Ziegenweiden nur eine suboptimale Reproduktion zugelassen haben könnte. Eine negative Beeinflussung durch die Pferde ist auszuschließen, da die Weidetiere diesen Teil der Weidefläche aufgrund der reduzierten Phytomasse nicht stärker als in den Anfangsjahren nutzen (Köhleret al. 2013, 2016). Die Habitatfläche der Ausgangspopulation im managementfreien Bereich ist nach wie vor Reproduktionshabitat, aber vor allem als verbindendes Element zwischen Ziegen- und Pferdeweide von Bedeutung. Ohne pflegende Eingriffe ist jedoch vom weiteren Voranschreiten der Verbuschung und vom gänzlichen Verlust als Lebensraum auszugehen.

Dank

Die Untersuchung wurde durch das Land Sachsen-Anhalt und die Europäische Union finanziert (ELER). Bedanken möchten wir uns bei den Studierenden der Hochschule Anhalt, die bei den sportlich herausfordernden Fang-Wiederfang-Untersuchungen tatkräftige Unterstützung waren. Für wertvolle Hinweise danken wir darüber hinaus Albert Keding, Thomas Meineke und Andreas Thiele. Besonderer Dank gilt außerdem der Agrargesellschaft Großwilsdorf mbH, die die Ziegenbeweidung organisiert und sehr zuverlässig und zielführend umsetzt.

Literatur

Aus Umfangsgründen steht das ausführliche Literaturverzeichnis online unter dem Webcode NuL2231 zur Verfügung.

Kontakt

Georg Hiller, M. Sc. „Naturschutz und Landschaftsplanung“, ist seit 2009 als wissenschaftlicher Mitarbeiter an der Hochschule Anhalt in den Forschungsprojekten über die Erfolgskontrolle der Beweidungsmaßnahmen im NSG Tote Täler tätig. Seit 2018 Lehrbeauftragter der Landschaftsinformatik im Bachelorstudiengang Naturschutz und Landschaftsplanung.

> martina.koehler@hs-anhalt.de

Prof. Dr. Sabine Tischew

Professorin für Vegetationskunde und Landschaftsökologie Hochschule Anhalt, Campus Strenzfeld/Bernburg

Fazit für die Praxis

- Die geophile Lebensweise und die starke Xerothermie der Rotflügeligen Ödlandschrecke erfordern trockenwarme Lebensräume mit spärlicher Vegetation und geringem Raumwiderstand. Diese können durch Ziegenbeweidung gefördert werden und sind hier insbesondere auf dem südexponierten Hangstandort entstanden.

- Zwar können bei der Beweidung Beeinträchtigungen von Eigelegen sowie Verluste von Larven und Imagines durch Huftritt auftreten, jedoch ist von überwiegend positiven Effekten durch Reduktion der Gehölzdeckung und damit einhergehend einer geeigneteren Habitatstruktur auszugehen.

- Die anfänglichen naturschutzfachlich begründeten Bedenken hinsichtlich einer Beeinträchtigung durch die Weidetiere konnten damit ausgeräumt werden.

- Bei der Integration von Populationen der Rotflügeligen Ödlandschrecke in eine Beweidungsmaßnahme sollten der Beweidungserfolg (Rückführung Pflegedefizite) und die Effekte auf die Heuschreckenpopulation im Rahmen einer Erfolgskontrolle überprüft werden, um gegebenenfalls zeitnah Anpassungen im Management vornehmen zu können.

- Auf verbuschten Steilhängen bietet sich Ziegenbeweidung an, auf ebenen Standorten kann auch eine Konikbeweidung geeignet sein.

Barrierefreiheits-Menü

Schriftgröße

Kontrast

Menü sichtbar

Einstellungen

![Abb. 2: Fundpunkte der Rotflügeligen Ödlandschrecke im Zeitraum 2005 bis 2019. Die Lage der Ausgangspopulationen (A1, A2) im Jahr 2005 wurde entsprechend der Angaben von Wallaschek (2006) abgegrenzt. Rote Linien: Ziegenweiden (seit 2012), gelbe Linie: Konikweide (seit 2009). Geodatengrundlage: DOP-20, RGB, Befliegung 2017, © GeoBasis-DE / LVermGeo LSA, [2018, C22-7007175-2018]. Es gelten die Nutzungsbedingungen des LVermGeo LSA“.](https://www.nul-online.de/vorlagen/webapp/cache/cms/nul11-20-02-inhalt-518-536-seite-520-mt-grafik-rahmenid-4596_gy3tcmbygayq-1080x1542.jpg)

Zu diesem Artikel liegen noch keine Kommentare vor.

Artikel kommentierenSchreiben Sie den ersten Kommentar.