Extensive Beweidung mit Rindern als Maßnahme des Insektenschutzes

Abstracts:

Mit Rindern beweidete Flächen können einen Beitrag zur Erhaltung der Vielfalt und Biomasse von Insekten leisten. Die gegenwärtige Diskussion um Maßnahmen gegen den Insektenrückgang berücksichtigt die positiven Wirkungen der Beweidung jedoch nur unzureichend. So ist bisher wenig untersucht, unter welchen Bedingungen ein effektiver Schutz von koprobionten (im und am Dung lebenden) Insektengemeinschaften möglich ist und welcher Wert für den Natur- und Artenschutz aus unterschiedlichen Weidebedingungen resultiert. Die vorliegende Arbeit zeigt anhand eines Datensatzes von Dungkäfergemeinschaften aus dem Nordschwarzwald, dass mindestens 70 % der aktuell in Baden-Württemberg vorkommenden Dungkäferarten auf den untersuchten Rinderweiden leben. Die Dungkäfergemeinschaften der Untersuchungsflächen werden dabei durch Höhenlage, Weidekontinuität und jahreszeitlichen Aspekt der Probenahme beeinflusst. Durch Ableitung eines auf der Dungkäfergemeinschaft basierenden Naturschutzwerts von Dunghaufen lassen sich die Bedingungen auf Weideflächen begutachten. Der Naturschutzwert wird vor allem positiv durch die Weidekontinuität, aber nicht unmittelbar durch die Höhenlage bestimmt. Somit liefern auch Weideflächen in den Hochlagen der Mittelgebirge einen wichtigen Beitrag zum Arten- und Naturschutz. Es ist anzunehmen, dass sich dieser Beitrag bei anhaltender Klimaveränderung noch vergrößern wird. Wir empfehlen, Weideflächen möglichst lang im Jahr und über mehrere Jahre kontinuierlich zu beweiden. Neue Weideflächen sollten möglichst in der Nähe von älteren Weideflächen mit langem Zeithorizont und auf großer Fläche geplant werden, um maximale Effekte für Dungkäfergemeinschaften zu erzielen.

- Veröffentlicht am

Extensive cattle grazing as a measure of practical nature conservation –

Effects on dung beetle communities in the Northern Black Forest

Although many different measures are currently under discussion to halt the decline of insect species and insect biomass, the positive effects of pastures have not yet been sufficiently acknowledged. Cattle pastures can contribute to insect conservation and can provide large insect biomasses. However, it is not yet fully understood what conditions are necessary for effective conservation of dung-inhabiting insect communities. We investigated a dataset of dung beetle communities from the northern Black Forest and show that more than 70 % (33 of 47 Scarabaeoidea species) of the dung beetle species recently recorded from the federal state of Baden-Württemberg can be found on the studied cattle pastures. In our dataset, dung beetle communities are determined by altitude, grazing continuity, and the seasonal effect of sampling. To evaluate pasture conditions, we developed an index of conservation value for individual dung pats based on species richness, number of threatened species, and beetle biomass. The conservation value is positively influenced by grazing continuity, but not affected by altitude. This shows that cattle pastures at higher altitudes provide important contributions to species protection and nature conservation. Based on our results, we recommend year-round grazing where possible. Keeping grazing continuity is particularly important in this context. Establishing new pastures has many benefits when planned for relatively large areas and with a long time interval. To foster rapid colonization, it is recommended to establish new pastures in close proximity to existing pastures.

1 Einleitung

Großherbivoren üben in vielen natürlichen und naturnahen Ökosystemen wichtige Einflüsse auf Struktur und Dynamik aus und sind somit auch Ökosystementwickler (Smit & Putman 2010). In der Kulturlandschaft Mitteleuropas gab es eine Vielzahl von Nutztieren, die durch ihre artspezifischen Eigenschaften Landschaften und Ökosysteme unterschiedlich beeinflussen können. Rinder haben aufgrund ihrer Anzahl und Körpergröße oft eine starke Rolle in der Kulturlandschaft gespielt. In den letzten 40 Jahren erlebte die Rinderhaltung in Baden-Württemberg einen dramatischen Rückgang in Tierbestand und Zahl der rinderhaltenden Betriebe. So sank der Rinderbestand zwischen 1979 und 2016 um 47 % von 1,84 Mio. auf nur noch 984.363 Tiere (Statistisches Landesamt Baden-Württemberg). Gleichzeitig gaben durch die veränderten sozio-ökonomischen Rahmenbedingungen vor allem kleinbäuerliche Betriebe die Rinderhaltung auf. Dies führte im selben Zeitraum zu einem Rückgang der Zahl rinderhaltender Betriebe um 83 %. Die verbliebenen Rinderbestände sind jedoch im Durchschnitt in ihrer Größe gewachsen (1979: 22 Rinder pro Halter, 2016: 58 Rinder pro Halter) und werden auf kleinerer Fläche gehalten (Statistisches Landesamt Baden-Württemberg). In der Milcherzeugung ist die ganztägige Stallhaltung die Regel, denn fast 60 % der deutschen Milchkühe haben mittlerweile keinen Weidegang mehr (Statistisches Bundesamt 2011). Kleinräumig extensiv genutzte Rinderweiden, wie im Nordschwarzwald auf vielen Flächen vorzufinden, stellen also heutzutage eine fast schon relikthafte Wirtschaftsform dar.

Für den Natur- und Artenschutz besitzen extensiv genutzte Rinderweiden allerdings einen hohen Stellenwert (Hodgson et al. 2005, Nickel et al. 2016, Zahn & Hirschberger 2001). Diese Art der Nutzung ist für die Lebensräume in kolliner bis montaner Lage heute und wahrscheinlich auch in Zukunft eine der nachhaltigsten Nutzungsformen und wurde dort bereits über Jahrhunderte praktiziert (Kapfer 2010, Luick 1998). Der Rückgang an extensiv genutzter Weidefläche und die Nutzungsintensivierung auf den verbliebenen Flächen hat zum Rückgang vieler spezialisierter Tier- und Pflanzenarten des Grünlandes geführt (Habel et al. 2019, Wesche et al. 2012). Dieser Rückgang ist auch bei Dungkäfern, die unmittelbar und essenziell auf die Präsenz der Weidetiere angewiesen sind, aktuell zu beobachten und für die Zukunft weiter zu erwarten (Buse 2019, Sowig et al. 1994/95). Das veranschaulicht exemplarisch die Entwicklung des Bestands an Dungkäferarten in Baden-Württemberg. Über die letzten 200 Jahre traten hier 69 Dungkäferarten auf (Bleich et al. 2020). Einige dieser Arten bildeten, ausgehend vom Mittelmeerraum, temporär befristete Außenposten in Zeiten günstiger Klimasituationen. Regional sind sie aber schon vor 1900 wieder ausgestorben, so etwaLabarrus lividus (Olivier, 1789) undEudolus quadriguttatus (Herbst, 1783). Ab dem Jahr 2000 konnten dann nur noch 47 Arten nachgewiesen werden, das heißt, fast ein Drittel der potenziell in dieser Region vorkommenden Arten ist regional wahrscheinlich bereits ausgestorben. Vergleichbare Aussterbeereignisse wurden am Kaiserstuhl nach Einstellung der lokalen Schafbeweidung beobachtet (Geis 1981).

Es stellt sich die Frage, unter welchen Bedingungen ein effektiver Schutz von koprobionten (im und am Dung lebenden) Insektengemeinschaften möglich ist und welcher Wert für den Natur- und Artenschutz aus unterschiedlichen Weidebedingungen resultiert. Neben dem Artenreichtum und dem Vorkommen von gefährdeten Arten (siehe Buse et al. 2015) sollten dabei auch andere Kriterien zur Beurteilung von Weideflächen herangezogen werden. Im Kontext der gegenwärtigen Diskussion um den Verlust von Insektenbiomasse in unserer Kulturlandschaft (Hallmann et al. 2017) ist beispielsweise die in einzelnen Dunghaufen enthaltene Insektenbiomasse von Bedeutung. Die naturschutzfachliche Bewertung ganzer Weideflächen anhand der Dungkäferfauna erfordert aufgrund der saisonalen und kleinräumigen Differenzierung der Gemeinschaften eine hohe Bearbeitungsintensität (Hannig et al. 2016, Reike & Enge 2012, Wassmer 1995 a). Eine bessere und schnellere Möglichkeit, das Weidemanagement zu beurteilen, könnte daher die Bewertung einzelner Dunghaufen sein.

Die vorliegende Arbeit verfolgt das Ziel, einen Indikator für den Naturschutzwert von Dunghaufen zu entwickeln und diesen beispielhaft anzuwenden. Vor diesem Hintergrund haben wir Dunghaufen von überwiegend extensiv genutzten Rinderweiden des Nordschwarzwaldes untersucht. Dabei wurden Dungproben von unterschiedlichen Flächen und zu unterschiedlichen Jahreszeiten genommen. Die umfassende Bearbeitung einzelner Flächen lag explizit nicht im Fokus dieser Arbeit, vielmehr wurden folgende Ziele verfolgt:

1) Analyse der Dungkäferfauna (Artenzahl, Anzahl gefährdeter Arten, Biomasse) des Nordschwarzwaldes auf einem Höhengradienten, im Jahresgang, im Vergleich zwischen alten und jungen Weiden sowie im Vergleich verschiedener Rinderrassen,

2) Bewertung der Beweidung mit Rindern als Maßnahme des praktischen Natur- und Artenschutzes durch Ableitung eines auf der Dungkäfergemeinschaft basierenden Naturschutzwerts.

2 Material und Methoden

2.1 Untersuchungsflächen

Insgesamt wurden Proben von 18 verschiedenen Rinderweiden aus dem Nordschwarzwald genommen (siehe Tab. A1 im Online-Supplement unter Webcode NuL2231 ). Von diesen Flächen liegen sieben im Gebiet des Nationalparks Schwarzwald. Über alle Flächen hinweg ergibt sich ein Höhengradient von der Vorbergzone (hier ab 250 m über NN) bis in die höchsten Lagen des Nordschwarzwaldes (hier bis 1.020 m über NN). Dieser Höhengradient beschreibt zugleich einen Gradienten im Jahresniederschlag mit etwa 1.300 mm/a in Geroldsau (250 m) bis zu 2.100 mm/a am Schliffkopf (1.020 m) sowie in der Jahresmitteltemperatur von knapp unter 10 °C in Geroldsau bis unter 6 °C am Schliffkopf (1981–2010, DWD).

Grundsätzlich erfolgt auf den untersuchten Flächen die Beweidung mit Rindern unterschiedlicher Rassen (Tab. A1 unter Webcode NuL2231 ). Die Weiden werden von Mutterkuhherden oder Jungvieh beweidet (Abb. 1). Auf den unterschiedlichen Höhenstufen werden aufgrund des Vegetationsangebots und der daraus resultierenden Nahrungsqualität unterschiedliche Rinderrassen bevorzugt.

Im Nationalpark Schwarzwald lässt man zur Offenhaltung der Bergheiden (Grinden) Flächen über 900 m von Heckrindern beweiden, einer Abbildnachzüchtung des ausgestorbenen Auerochsen. Diese Tiere werden bevorzugt auf länger nicht beweideten Grinden eingesetzt, um den Gehölzaufwuchs einzudämmen und zurückzudrängen. Die regionaltypische Rasse des Hinterwälder Rindes beweidet unter anderem die traditionellen Bergheiden in den Hochlagen. Im vorliegenden Datensatz wird das Hinterwälder Rind auf fünf Weiden eingesetzt, auf denen gegenwärtig wenig Gehölzsukzession zu beobachten ist. Die Vegetationsstruktur der untersuchten Flächen ist in Abhängigkeit von der Weidekontinuität, den Bodenbedingungen und dem Weideregime sehr unterschiedlich. Anders als alle anderen Flächen zeichnen sich die nährstoffarmen Grinden im Gebiet des Nationalparks Schwarzwald durch einen hohen Anteil von Beersträuchern (Vaccinium spec.) und Besenheide (Calluna vulgaris ) sowie im Bereich Schliffkopf/Geiskopf auch durch eine Dominanz der Rasenbinse (Trichophorum cespitosum ) und des Pfeifengrases (Molinia caerulea ) aus (Förschler et al. 2016). Schottische Hochlandrinder und Limousin hingegen werden meist auf besser nährstoffversorgten Weiden in Bereichen unterhalb 800 m eingesetzt.

Die meisten Weideflächen im vorliegenden Datensatz werden als Ganzjahresweiden oder in den höchsten Lagen als Sommerweiden (einschließlich Herbst) genutzt. Auf keiner der untersuchten Flächen wird prophylaktisch entwurmt. Einzelne Rinder werden bei Bedarf behandelt. Tiere im Nationalpark Schwarzwald werden grundsätzlich nur bei Bedarf und nur im Winter im Stall entwurmt.

2.2 Probenahme und Bestimmung

Aus dem Untersuchungsgebiet wurden zwischen April und November der Jahre 2018–2020 94 Dunghaufen untersucht. Limitierend für die Probenahme erwies sich vor allem die Beweidungsdauer, da nur die wenigsten Flächen ganzjährig beweidet sind. Daher liegen nicht von sämtlichen Flächen für alle Monate und Jahre Proben vor.

Die Probenahme erfolgte nach Abschätzung des Ablagealters und nach Überprüfung der prinzipiellen Besiedlung durch Käfer. Wir haben uns bei den Proben auf 1 bis 3 Tage alte Dunghaufen beschränkt, die sich durch eine leichte Krustenbildung bei hoher innerer Feuchte auszeichnen. Ältere Dunghaufen blieben unberücksichtigt. Bei Regen oder Frost abgelegte Dunghaufen werden in der Regel schlechter von Käfern angenommen, weshalb auch sie nicht bearbeitet wurden. Für die Proben haben wir ganze Dunghaufen ohne Erdreich von den Weiden entnommen und mit Wasser portionsweise in einer Weißschale aufgeschwemmt. Die aufgetriebenen Käfer (durchweg Scarabaeoidea) wurden dann in 70 % Ethanol überführt. Insgesamt konnten so wie erwähnt 94 Dunghaufen bearbeitet werden. Dabei wurden minimal ein Dunghaufen und maximal bis zu 19 Dunghaufen pro Fläche entnommen.

Die Bestimmung aller Individuen der Familien Geotrupidae und Scarabaeidae erfolgte mithilfe der Schlüssel in Machatschke (1969) und dessen Überarbeitung durch Krell & Fery (1992). Kritische Arten konnten mit Material in der Sammlung Buse verglichen werden. Bei der Unterscheidung vonAphodius fimetarius undA. cardinalis half dankenswerterweise Axel Bellmann (Bremen). Belegmaterial findet sich in der Sammlung Buse und auch in der Sammlung des Nationalparks Schwarzwald.

2.3 Dungkäfer

Die Arten der Geotrupidae und Scarabaeidae wurden anhand der für Mitteleuropa verfügbaren Referenzliste als Dungkäfer eingeordnet (Buse et al. 2018). Dort wurden auch Angaben zu Körpergröße, Reproduktionstyp und Lebensraumbindung entnommen. Unter den hier erfassten Arten kommen nur die zwei Reproduktionstypen der parakopriden (grabenden) und der endokopriden (oberirdisch brütenden) Arten vor (Hanski & Cambefort 1991). Die individuelle Trockenbiomasse für jede Art wurde durch folgende Gleichung berechnet (Ganihar 1997, Ulrich 2007):

(1) Körpermasse [mg] = 0,038 × mittlere Körpergröße [mm] 2,46

Die Käferbiomasse pro Dunghaufen lässt sich durch Multiplikation mit den Individuenzahlen der in der Probe enthaltenen Arten berechnen. Die Einstufung des nationalen Gefährdungsgrads der Arten basiert auf der neu erarbeiteten, aber bisher nicht publizierten Roten Liste (Schmidl & Büche im Druck).

2.4 Umweltvariablen und Auswertung der Daten

Die Flächen befanden sich in einer Höhenlage zwischen 250 und 1.020 m. Für jede Weidefläche haben wir die Höhe über NN im Zentrum der Fläche bestimmt und diesen Wert sämtlichen Dungproben der Weide unabhängig von ihrer tatsächlichen Position zugewiesen. Um saisonale Veränderungen in der Dungkäferfauna zu untersuchen, geht der Monat der Probenahme als Variable in die Auswertung ein. Effekte der Rinderrasse lassen sich aufgrund der oben geschilderten Gegebenheiten (verschiedene Rassen in den unterschiedlichen Höhenstufen) nur eingeschränkt testen. Jedoch kann für den Bereich oberhalb 900 m auf differenzielle Effekte zwischen Hinterwälder Rind und Heckrind getestet werden. Die Rinderrasse kann auf die Vegetation Einfluss nehmen, weil Unterschiede im Verdauungssystem und im Folgenden auch beim selektiven Fraß zu finden sind (Pauler et al. 2019). Dungkäfer könnten direkt durch unterschiedliche Dungstrukturen beeinflusst werden und indirekt über die Vegetationsstruktur, welche Auswirkungen auf die mikroklimatischen Standortbedingungen hat (Jay-Robert et al. 2008). Dabei muss zusätzlich die Kontinuität der Beweidung berücksichtigt werden. Die Weidekontinuität der Flächen war nicht immer präzise bekannt, konnte aber durch Gespräche mit den Landwirten grob abgeschätzt werden. Sie wird kategorial mit zwei Faktorstufen (jung versus alt) angegeben: Junge Weiden wurden nicht länger als drei Jahre beweidet und liegen ausnahmslos im Nationalpark Schwarzwald. Ältere Weideflächen wurden mindestens drei Jahre in Folge beweidet. Die höchste nachweisbare Weidekontinuität wird auf mindestens drei Flächen erzielt und beträgt etwa 40 Jahre. Sicherlich ist die tatsächliche Weidekontinuität dieser drei Flächen weitaus höher, da Beweidung seit Beginn der Siedlungsgründung betrieben wurde.

2.5 Naturschutzwert

Der Naturschutzwert der Dungkäfergemeinschaft in einem Dunghaufen wird als eine Möglichkeit verstanden, die Beweidung unter unterschiedlichen Rahmenbedingungen zu beurteilen. Üblicherweise werden naturschutzbezogene Bewertungen von Tiergemeinschaften anhand des Artenreichtums, der Seltenheit, der Lebensraumnutzung oder der Abundanz durchgeführt (Capmourteres & Anand 2016). Bei Dungkäfern werden neben dem Artenreichtum beispielsweise auch die Nischenbreite der Dungnutzung und die Ähnlichkeit der Gemeinschaften zur Bewertung von Lebensräumen herangezogen (Sullivan et al. 2018). Die Arbeit verfolgt dabei aber nicht das Ziel, einzelne Flächen zu bewerten, sondern den Naturschutzwert der einzelnen Dunghaufen zu beurteilen. Eine naturschutzorientierte Beweidung sollte neben der Förderung des Artenreichtums verschiedener Organismengruppen auch möglichst viele im Bestand bedrohte Arten unterstützen (Rosenthal et al. 2012, Schley & Leytem 2004). Angesichts des Rückgangs der Insektenbiomasse in unserer Landschaft ist auch eine möglichst hohe Biomasse in den Dunghaufen anzustreben, welche für höhere trophische Ebenen essenziell sein kann (Zahn et al. 2010). Deshalb nutzen wir die Artenzahl, die Zahl bedrohter Arten und die Dungkäferbiomasse als Kriterien zur Bestimmung des Naturschutzwerts einzelner Dunghaufen. Alle drei Variablen wurden standardisiert, um in gleicher Gewichtung in einen Index einzugehen. Die Standardisierung bewirkt, dass die Variablen jeweils einen Mittelwert von null und eine Standardabweichung von eins besitzen. Dies wird durch folgende Formel erreicht:

Dabei entsprichty– dem Mittelwert undsy der Standardabweichung über alle Werte der jeweiligen Variable. So sind Variablen mit unterschiedlichen Einheiten beziehungsweise Variablen mit großen und kleinen Werten vergleichbar (Dormann & Kühn 2011). Die Summe der standardisierten Werte für Artenzahl, Zahl bedrohter Arten und Dungkäferbiomasse pro Dunghaufen bilden dann den Index für den Naturschutzwert. Eine Standardisierung von Variablen sollte nur bei Datensätzen mit mehr als zehn Stichproben erfolgen.

2.6 Auswertung

Jede Dungkäferprobe (jeder Dunghaufen) geht als ein Datensatz in die Auswertung ein. Die Artenzahl, differenziert in die Artenzahl der grabenden oder oberirdisch brütenden Käfer, die Biomasse und der Naturschutzwert pro Dunghaufen sind zu erklärende Variablen. Die Biomasse wurde vor der weiteren Verarbeitung log-transformiert. Effekte der Höhe, der Weidekontinuität und des Probenahmemonats wurden als feste Effekte mit linearen gemischten Modellen (LMER) und generalisierten gemischten Modellen (GLMM) getestet (Bates et al. 2019, Kuznetsova et al. 2017). Da die einzelnen Datensätze von der gleichen Weidefläche nicht unabhängig voneinander sind, geht die Weidefläche als zufälliger Effekt ins Modell ein (~1|Lokalität). Bei Variablen mit mehr als zwei Faktorstufen wurden posthoc paarweise Vergleiche der einzelnen Faktorstufen mit der im Package „multcomp“ implementierten Funktion „glht“ durchgeführt (Hothorn et al. 2020). Der Einfluss der Rinderrassen wurde aufgrund ungleicher Präsenz der Rinderrassen auf den Höhenstufen nur für Proben getestet, die oberhalb 900 m gesammelt wurden. Dort weiden im Nordschwarzwald Heckrinder und Hinterwälder Rinder. Mit nichtmetrischer multidimensionaler Skalierung (NMDS) wurde die Ähnlichkeit (Bray-Curtis-Distanz) der Käfergemeinschaften der einzelnen Dungproben analysiert (Oksanen et al. 2019). Mittels PERMANOVA (999 Permutationen) wurde getestet, ob die Ähnlichkeiten durch die Höhenlage, die Weidekontinuität und den Monat der Probenahme beeinflusst werden. Zur Überprüfung der Güte des Erfassungsaufwands wurde mit der Funktion „rich“ eine Rarefaction-Analyse über alle Proben durchgeführt. Alle Berechnungen wurden in R 3.5.1 (R-Core-Development-Team 2018) durchgeführt.

3 Ergebnisse

Aus den 94 untersuchten Dunghaufen wurden 8.386 Individuen von 33 Dungkäferarten extrahiert (Tab. 1). Die Rinderweiden des Nordschwarzwalds wurden mit einem ausreichend großen Erfassungsaufwand untersucht, was weitergehende Analysen erlaubt (Rarefaction, 95 % des Artenreichtums bereits durch 59 Proben erreicht). Im Mittel enthielten die Dunghaufen von Rinderweiden aus dem Nordschwarzwald 5,8 Dungkäferarten. Die artenreichsten Dunghaufen enthielten bis zu 13 Arten und maximal bis zu 813 Individuen. Im Mittel (Median) wurden die Dunghaufen von 49 Individuen aus fünf Käferarten besiedelt. Dabei fanden sich in der Hälfte aller Dunghaufen zwischen 27 (Q 0,25) und 85 (Q 0,75) Individuen.

Dunghaufen mit vielen Individuen hatten auch viele Arten (Spearman Korrelation, r = 0,627, p < 0,001). Bezüglich ihrer Habitatpräferenz lassen sich 18 Arten als Generalisten und 15 Arten als Spezialisten einordnen (Rössner 2012, Wassmer 1995 b). Als besonders individuenreich erwiesen sich die drei ArtenMelinopterus sphacelatus ,Onthophagus similis undAcrossus rufipes . Zusammen mitOtophorus haemorrhoidalis (50 von 94 Dunghaufen) stellenO. similis (65 von 94) undA. rufipes (49 von 94) die stetigsten Arten auf den Rinderweiden im Nordschwarzwald dar (Abb. 2, Tab. 1). Die ArtenGeotrupes mutator ,Onthophagus medius undLimarus maculatus konnten jeweils nur in einem Dunghaufen nachgewiesen werden. Grundsätzlich bestimmen die Höhenlage der Weidefläche und nachrangig auch die Weidekontinuität der Fläche sowie der Monat der Probenahme die Artenzahl (Tab. A2 unter Webcode NuL2231 ). Von den acht im Datensatz selten vorkommenden Arten (je < 10 Individuen) wurden fünf Arten auf alten Weideflächen nachgewiesen. Die Artenzahl pro Dunghaufen unterliegt nur geringen saisonalen Schwankungen. Lediglich die Proben aus dem Mai (Mittel = 10,5) zeigten signifikant mehr Arten als Proben aus dem September (paarweise Vergleiche Tukey-Kontraste, p = 0,015).

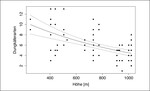

3.1 Dungkäfergemeinschaften im Höhengradienten

Mit zunehmender Höhe ist ein Rückgang der Artenzahl pro Dunghaufen zu verzeichnen (GLMM, poisson, fester Effekt, p = 0,002, Abb. 3). Während auf 300 Höhenmetern durchschnittlich 9,47 Arten je Dunghaufen zu erwarten sind, halbiert sich auf 1.000 Höhenmetern die geschätzte Artenzahl pro Dunghaufen auf 4,51 Arten. Dieser Rückgang an Arten mit zunehmender Höhe betrifft vor allem die parakopriden Dungkäfer (GLMM, poisson, fester Effekt, p < 0,001, Abb. 4). Bei endokopriden Arten konnte kein Rückgang der Artenzahl mit zunehmender Höhe festgestellt werden (GLMM, poisson, fester Effekt, p = 0,478). Die Rinderrasse hat bei den Dunghaufen in Höhen über 900 m keinen erkennbaren Einfluss auf den Artenreichtum (GLMM, poisson, fester Effekt, p = 0,211).

3.2 Ähnlichkeit der Gemeinschaften

Die Dungkäfergemeinschaften der einzelnen Dunghaufen lassen sich gut trennen (NMDS, k = 2, stress = 0,21). Dabei änderte sich die Ähnlichkeit der Dungkäfergemeinschaften mit der Höhenlage (ADONIS, R² = 0,05, p < 0,001), der Weidekontinuität (ADONIS, R² = 0,03, p < 0,001) und vor allem mit dem Probenahmemonat (ADONIS, R² = 0,26, p < 0,001). Große Unähnlichkeiten zeigen sich insbesondere zwischen den Proben aus dem Herbst im Vergleich zum Sommer und Frühjahr. Im September und Oktober tritt exklusivNimbus contaminatus auf, während ab AprilEsymus pusillus erscheint, der dann nur bis Juli aktiv ist. Andere Arten wie die wärmeliebende ArtEuoniticellus fulvus war beispielsweise in einer Höhe von 400 m durchgehend zwischen April und Oktober aktiv.

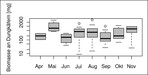

3.3 Käferbiomasse in den Dunghaufen

Im Mittel enthielten die Dunghaufen 463 mg Käferbiomasse (trocken). Die höchsten Werte in den untersuchten Dunghaufen wurden mit fast 3.000 mg Käferbiomasse erreicht (Abb. 5). Die Höhenlage hatte keinen Einfluss auf die Käferbiomasse. Dunghaufen auf jüngeren Weiden hatten eine geringere Käferbiomasse als solche von länger beweideten Flächen (Tab. A2 unter Webcode NuL2231 ). Dunghaufen aus dem Mai (Mittelwert = 1.142 mg) hatten mehr Käferbiomasse als solche aus dem Juni (paarweise Vergleiche Tukey-Kontraste, p = 0,008). Die Dunghaufen von Hinterwälder Rindern hatten in Höhen oberhalb 900 m eine höhere Käferbiomasse als Dunghaufen von Heckrindern (GLMM, gaussian, fester Effekt, p < 0,001). Allerdings weiden die Heckrinder ausschließlich auf noch relativ jungen Weiden.

3.4 Gefährdungsgrad der Dungkäferarten und Naturschutzwert der Dunghaufen

Sieben Arten sind in Deutschland mindestens im Bestand gefährdet, zwei Arten besitzen eine Gefährdung unbekannten Ausmaßes (Tab. 1, 27 % aller Arten). Bis zu drei Dungkäferarten der Roten Liste wurden pro Dunghaufen nachgewiesen. Die Zahl der gefährdeten Arten pro Dunghaufen ging mit steigender Höhenlage schwach, aber signifikant zurück (GLM, poisson, p = 0,005). Der Naturschutzwert von Dunghaufen ging nur leicht und nicht signifikant mit der Höhenlage zurück (Supplement Tab. A2 unter Webcode NuL2231 ). Dunghaufen aus dem Mai hatten einen höheren Naturschutzwert als Dunghaufen aus dem September (paarweise Vergleiche Tukey-Kontraste, p = 0,009) sowie Dunghaufen aus dem Juni (p = 0,049, Abb. 6). Dies ist größtenteils auf die Käferbiomasse zurückzuführen. Auf jüngeren Weiden zeigten Dunghaufen einen geringeren Naturschutzwert als auf länger beweideten Flächen. Die Rinderrasse hatte bei den Dunghaufen in den Hochlagen (über 900 m) keinen Einfluss auf den Naturschutzwert (GLMM, poisson, fester Effekt, p = 0,492).

4 Diskussion

4.1 Wie wertvoll sind beweidete Hochlagen?

Mindestens 70 % der aktuell in Baden-Württemberg vorkommenden Dungkäferarten leben auf den im Nordschwarzwald untersuchten Rinderweiden. Die steigende Höhenlage führt zu einem Rückgang des Artenreichtums in Dunghaufen, der überwiegend durch den Rückgang von wärmebedürftigen parakopriden Arten in den Hochlagen erklärt werden kann (Abb. 4). Auch in anderen Gebirgsregionen Europas geht der Artenreichtum an Dungkäfern, vor allem der parakopriden Arten, mit steigender Höhenlage zurück oder bildet in Bereichen zwischen 800 und 1.000 m ein Optimum (Lobo et al. 2007, Jay-Robert et al. 1997). Dies hängt sicherlich mit der geografischen Lage der Gebirge (aktuelles und historisches Makroklima) und dem unterschiedlichen Vorkommen größerer Herbivoren in den Höhenlagen zusammen. Während in den Hochgebirgen, wie in den Alpen, viele endemische Dungkäferarten bekannt sind, kommen diese im Schwarzwald nicht vor. Bemerkenswert sind die Vorkommen von wärmeliebenden Arten wieEuoniticellus fulvus ,Onthophagus taurus undCoprimorphus scrutator bis in die höchsten Lagen des Nordschwarzwalds als Ergebnis rezenter Ausbreitungsprozesse (Buse & Benisch 2018). Diese Arten besitzen in Deutschland ihre nördlichen Verbreitungsgrenzen und waren bis in die 1950er-Jahre in ihrem Vorkommen auf ausgeprägte Wärmegebiete beschränkt (Horion 1958). Solche Veränderungen sind auch aus den Alpen und anderen Gebirgen bekannt, wo sich in den letzten Jahrzehnten für die Mehrzahl der Arten die obere Verbreitungsgrenze in höhere Lagen verschoben hat (Menendez et al. 2014). Verantwortlich für diese Veränderungen sind wohl klimatische Faktoren, die direkt die thermische Nische von Dungkäfern bestimmen (Birkett et al. 2018). Jedoch ist bisher nur ein Teil der thermophilen Arten bis in die Hochlagen des Nordschwarzwalds vorgedrungen. Beispielsweise fehlen Arten wieOnthophagus medius (hier bis 250 m) undMelinopterus consputus (bis 730 m) in den höchsten Lagen des Gebiets. Angesichts der vermehrten Funde wärmeliebender und gefährdeter Arten in den Hochlagen des Nordschwarzwalds kommt der Beweidung in solchen Gebieten eine wichtige Rolle zu. Die auf die Höhenlagen über 900 m beschränkten Rinderweiden im Nationalpark Schwarzwald beherbergen im Moment mindestens 21 Dungkäferarten. In tieferen Lagen herrscht aufgrund besserer Bodenbedingungen oft eine starke Konkurrenz um verfügbare Flächen zwischen Ackernutzung und Weidenutzung. Weideflächen besitzen dort einen geringeren Anteil an der offenen Landschaft als in den Hochlagen, wo eine Ausweitung, Wiederaufnahme oder Etablierung von Weiden leichter möglich ist. Deshalb sind beweidete Hochlagen wichtige Lebensräume für koprophage Käfer. Sie tragen somit zum Arten- und Naturschutz bei.

4.2 Warum sind alte Weideflächen wertvoll?

Eines unserer zentralen Ergebnisse ist, dass Dunghaufen auf erst seit wenigen Jahren beweideten Flächen artenärmer sind und weniger Käferbiomasse beherbergen. Im Untersuchungsgebiet befinden sich die meisten dieser jungen Weiden in isolierter Lage. Gerade kleine und auf offene Lebensräume spezialisierte Dungkäferarten können solche durch angrenzende Wälder isoliert gelegenen Flächen schwer besiedeln, obwohl viele Dungkäferarten recht mobil sind (Roslin 2000). Die relative Artenarmut auf jungen Flächen gilt auch bei der Betrachtung der Dungkäferfauna gesamter Weideflächen, wobei insbesondere Habitatspezialisten unter den Dungkäfern von der Weidekontinuität profitieren (Buse et al. 2015). Plausible Gründe für diese Unterschiede scheinen insbesondere die limitierte Ausbreitungsfähigkeit der Arten, die Entwicklung von größeren Populationen über die Zeit und die über Jahre gewachsene Heterogenität in der Vegetationsstruktur zu sein. Das Konzept der ökologischen Kontinuität spielt bisher vor allem in Wäldern eine große Rolle. An historisch alte Waldstandorte gebundene Arten sind meist auch ausbreitungslimitiert und kommen vor allem in solchen Landschaften vor, die mit einem historisch großen Lebensraumangebot ausgestattet waren (Norden et al. 2014). Dies könnte auch bei Dungkäfern der Fall sein. Arten wieGeotrupes mutator konnten nur auf einer alten Weide nachgewiesen werden. Diese einst häufige Art hat zwischen 1960 und 1970 wahrscheinlich im gesamten Bundesgebiet einen starken Bestandsrückgang erlebt und ist heute nur noch an wenigen Stellen zu finden (Rössner 2012). Die uns bekannten Funde in SW-Deutschland liegen alle in Landschaften mit langer Weidetradition durch Rinder. Die Artenarmut jüngerer Weideflächen wird neben der oft geringen Flächengröße durch die große Entfernung zu alten Weideflächen bedingt, die als Refugium stenotoper, ausbreitungsschwacher und seltener Arten fungieren. Neu angelegte Weiden im Höhengebiet liegen teilweise 2–3 km oder weiter von älteren Weiden entfernt. Mit steigender Distanz zu solchen alten Flächen dominieren eurytope Arten, die auch außerhalb von Weideflächen überleben können oder über ein großes Ausbreitungspotenzial verfügen (Roslin & Koivunen 2001). Neue Weiden sollten daher immer in möglichst geringer Distanz zu bereits bestehenden Weiden etabliert werden, um eine schnelle Besiedlung durch dungbewohnende Insekten zu ermöglichen. Zudem sollten naturschutzorientierte neue Weiden konzeptionell auf großen Flächen mit langem Zeithorizont angelegt werden (Lorenz et al. 2021). Für einen umfassenden Schutz koprophager Käfergemeinschaften sowie als Refugium wertgebender Arten sind alte Weideflächen von großem Wert und müssen durch andauernde Nutzung als Weidefläche erhalten werden (Abb. 7). Dies ließe sich in größeren Schutzgebieten besonders gut im Rahmen des Konzeptes der „Wilden Weiden“ realisieren (Schoof et al. 2018).

4.3 Naturschutzwert einzelner Dunghaufen

Die Beweidung von naturschutzfachlich wertvollen Lebensräumen ist eine Möglichkeit, die Struktur, Diversität und Dynamik in unserer Landschaft zu erhalten (Assmann et al. 2019, Jedicke 2015). Davon sollten auch viele Insektenarten profitieren und in der Folge dürfte auch die ökologisch bedeutsame Insektenbiomasse als Ganzes steigen. Es konnte gezeigt werden, dass Dunghaufen auf jungen Weideflächen einen geringeren Naturschutzwert besitzen als auf Flächen mit langer Weidekontinuität. Der Einbezug saisonaler Aspekte (Probemonat) zeigte, dass im Mai nicht nur die höchsten Artenzahlen und die höchste Biomasse erreicht wurden, sondern auch insgesamt der höchste Naturschutzwert der Dungkäfergemeinschaften beobachtet werden konnte. Das frühe maximale Angebot an Dungkäfern trifft zusammen mit der Brutzeit typischer Weidevogelarten wie Heidelerche (Lullula arborea ), Steinschmätzer (Oenanthe oenanthe ), Baumpieper (Anthus trivialis ) und Wiesenpieper (Anthus pratensis ), also zu einer Zeit, in der andere Insektennahrung noch in geringerem Maße zur Verfügung steht. Der Wiesenpieper benötigt beispielsweise im Mai mindestens 14,2 g Insekten pro Tag (Hötker 1990). Das entspricht etwa der Käferbiomasse von vier Dunghaufen. In welchem Umfang Dungkäfer und ihre Larven für bestimmte Vogel- und Fledermausarten von besonderer Bedeutung sind, ist Gegenstand weiterer Untersuchungen.

Grundsätzlich ist es aus Naturschutzsicht sehr sinnvoll, Flächen, deren Weidesaison erst im Juni beginnt, schon deutlich früher zu beweiden. Die eingesetzte Rinderrasse scheint, zumindest in den Hochlagen und im Fall der Hinterwälder und der Heckrinder, nicht von direkter Bedeutung zu sein, obwohl sich der selektive Fraß unterschiedlicher Rinderrassen differenziert auf die Vegetation auswirken kann (Pauler et al. 2019). Dies könnte langfristig indirekte Effekte durch zu- oder abnehmende Beschattung der Bodenoberfläche auf Dungkäfer haben. Wir können im Rahmen dieser Arbeit nicht alle Einflussgrößen für den Naturschutzwert betrachten. Die negativen Wirkungen von Antiparasitika auf dungbewohnende Insekten können den Naturschutzwert von Dunghaufen und ganzen Weideflächen beispielsweise erheblich beeinflussen (Schoof & Luick 2019). Dieser Aspekt ist besonders zu betonen, da mit der Anwendung von Entwurmungsmitteln nicht nur die Biomasse, sondern langfristig auch die Artendiversität von Dungkäfern schwinden kann.

Der entwickelte Indikator für den Naturschutzwert wird wenig durch die Höhenlage beeinflusst. Er ist somit für die Region des Nordschwarzwalds als unabhängiger Indikator auf allen Lagen ab 250 m vergleichend einsetzbar. Der Naturschutzwert kann zwischen einzelnen Proben innerhalb derselben Weidefläche und zur gleichen Zeit erheblich schwanken. Eine Bewertung von Weideflächen auf Basis des Naturschutzwertes einzelner Dunghaufen ist möglich, erfordert aber eine größere Zahl von Proben über den Jahresgang. In unserem Datensatz werden auf der am intensivsten untersuchten Fläche am Schliffkopf etwa 90 % aller Arten durch 15 Proben erfasst. Wir schlagen daher für eine flächige Bewertung die Beprobung von mindestens 15 Dunghaufen vor, die über die komplette Weidesaison verteilt genommen werden sollten. Es ist allerdings auch möglich, bestimmte saisonale Aspekte vergleichend über mehrere Flächen zu betrachten. Die notwendige Anzahl an Proben ist dabei abhängig von der Größe der Weidefläche und von der Diversität der Vegetationsstrukturen. Durch die Standardisierung ist immer nur der Naturschutzwert zwischen den Stichproben eines Datensatzes vergleichbar. Bei Vergleichen über mehrere Datensätze müsste eine neue Standardisierung über alle Daten erfolgen. Der Indikator für den Naturschutzwert von Dunghaufen ermöglicht trotzdem erstmals standardisierte Vergleiche zwischen Weideflächen einer Region.

Dank

Wir widmen unsere Arbeit Dr. Wolfgang Schlund, der sich als Leiter des Naturschutzzentrums Ruhestein und später als Leiter des Nationalparks Schwarzwald für die Beweidung der Grinden im Nordschwarzwald engagiert hat. Seine Arbeit hat zum Erhalt dieser alten Kulturlandschaft entscheidend beigetragen.

Ein besonderer Dank geht an alle Tierhalter, die unsere Arbeit ermöglicht haben: Familie Adam (Hinterseebach), Familie Baumann (Geroldsau), Stefan Doll (Sasbachwalden), Sascha Hummel (Goldscheuer), Familie Mahle (Agenbach), Roland Maurer (Herrenwies), Alfons Schnurr (Seebach), Familie Spinner (Ottenhöfen), Gerold Wein (Alpirsbach-Reinerzau) sowie das Team des Hofbauernhofs (Loßburg). Wir danken Johannes Ebert (Forstamt Baden-Baden) für die Hinweise zu interessanten Weideflächen im Umfeld von Geroldsau. Außerdem sei Thomas Gamio (Nationalpark Schwarzwald) herzlich für die Betreuung der Weideflächen im Nationalpark gedankt. Dr. Alois Kapfer und Thomas Gamio danken wir für kritische Kommentare zu einer früheren Version des Manuskripts.

Literatur

Assmann, T., Buse, J., Drees, C., Homburg, K., Nolte, D. (2019): Was tun gegen das Insektensterben? Empfehlungen für naturschutzfachlich wertvolle Flächen. Natur und Landschaft 94, 289-293.

Bates, D., Maechler, M., Bolker, B., Walker, S., Christensen, R.H.B., Singmann, H., Dai, B., Scheipl, F., Grothendieck, G., Green, P., Fox, J. (2019): lme4: Linear Mixed-Effects Models using ‘Eigen’ and S4. Version 1.1-21.

Birkett, A. J., Blackburn, G. A., Menéndez, R. (2018): Linking species thermal tolerance to elevational range shifts in upland dung beetles. Ecography 41, 1510-1519.

Bleich, O., Gürlich, S., Köhler, F. (2020): Verzeichnis und Verbreitungsatlas der Käfer Deutschlands.

Buse, J. (2019): Bedeutung des Dungs von Weidetieren für wirbellose Tiere, insbesondere für koprophage Käfer. in: Bunzel-Drüke, M., Reisinger, E., Böhm, C., Buse, J., Dalbeck, L., Ellwanger, G., Finck, P., Freese, J., Grell, H., Hauswirth, L., Herrmann A., Idel, A., Jedicke, E., Joest, R., Kämmer, G., Kapfer, A., Kolligs, D., Krawczynski, R., Lorenz, A., Luick, R., Mann, S., Nickel, H., Raths, U., Riecken, U., Röder, N., Rössling, H., Rupp, M., Schoof, N., Schulze-Hagen, K., Sollmann, R., Ssymank, A., Thomsen, K., Tillmann, J., Tischew, S., Vierhaus, H., Vogel, C., Wagner, H.-G., Zimball, O. (Hrsg.): Naturnahe Beweidung und NATURA 2000 – Ganzjahresbeweidung im Management von Lebensraumtypen und Arten im europäischen Schutzgebietssystem NATURA 2000. Arbeitsgemeinschaft Biologischer Umweltschutz im Kreis Soest e.V., Bad Sassendorf: 278- 283.

–, Benisch, C. (2018): Wer mag wilde Weiden? Zum aktuellen Stand der Verbreitung des Dungkäfers Coprimorphus scrutator HERBST (Coleoptera, Aphodiidae) in Deutschland. Mitteilungen des entomologischen Vereins Stuttgart 53, 67-70. –, Šlachta, M., Sladecek, F. X. J., Carpaneto, G.M. (2018): Summary of the morphological and ecological traits of Central European dung beetles. Entomological Science 21, 315-323.

–, Šlachta, M., Sladecek, F. X. J., Pung, M., Wagner, T., Entling, M. H. (2015): Relative importance of pasture size and grazing continuity for the long-term conservation of European dung beetles. Biological Conservation 187, 112-119.

Capmourteres, V., Anand, M. (2016): „Conservation value“: a review of the concept and its quantification. Ecosphere 7, e01476.

Dormann, C. F., Kühn, I. (2011): Angewandte Statistik für die biologischen Wissenschaften. 2. Aufl. 245 S.

Förschler, M., Richter, C., Gamio, T. (2016): Grinden – waldfreie Bergheiden im Nationalpark Schwarzwald. NaturschutzInfo Baden-Württemberg 2/2016, 28-31.

Ganihar, S. R. (1997): Biomass estimates of terrestrial arthropods based on body length. Journal of Biosciences 22, 219-224.

Geis, K.-U. (1981): Studien an der Lebensgemeinschaft der coprophagen Scarabaeiden (Coleoptera) im schutzwürdigen Biotop der Schelinger Viehweide (Kaiserstuhl). Mitteilungen des Badischen Landesvereins für Naturkunde und Naturschutz N.F. 12 (3/4), 275-303.

Habel, J. C., Trusch, R., Schmitt, T., Ochse, M., Ulrich, W. (2019): Long-term large-scale decline in relative abundances of butterfly and burnet moth species across south-western Germany. Scientific Reports 9, 14921.

Hallmann, C. A., Sorg, M., Jongejans, E., Siepel, H., Hofland, N., Schwan, H., Stenmans, W., Müller, A., Sumser, H., Hörren, T., Goulson, D., De Kroon, H. (2017): More than 75 percent decline over 27 years in total flying insect biomass in protected areas. Plos One 12, e0185809.

Hannig, K., Drewenskus, J., Kerkering, C. (2016): Die Dungkäferfauna (Coleoptera: Scarabaeoidea) eines Emsweide-Komplexes bei Saerbeck (Kreis Steinfurt, Nordrhein-Westfalen). Abhandlungen aus dem Westfälischen Museum für Naturkunde 82, 3-59.

Hanski, I., Cambefort, Y. (Hrsg.) (1991): Dung beetle ecology. Princeton University Press, Princeton, New Jersey.

Hodgson, J. G., Grime, J. P., Wilson, P. J., Thompson, K., Band, S. R. (2005): The impacts of agricultural change (1963–2003) on the grassland flora of Central England: processes and prospects. Basic and Applied Ecology 6, 107-118.

Horion, A. (1958): Faunistik der mitteleuropäischen Käfer. Band VI: Lamellicornia (ScarabaeidaeLucanidae). Kommissionsverlag Fevel, Überlingen.

Hothorn, T., Bretz, F., Westfall, P., Heiberger, R. M., Schützenmeister, A., Scheibe, S. (2020): multcomp: Simultaneous inference in general parametric models version 1.4-15.

Hötker, H. (1990): Der Wiesenpieper: Anthus pratensis. Ziemsen Verlag, Wittenberg. Jay-Robert, P., Lobo, J. M., Lumaret, J. P. (1997): Altitudinal turnover and species richness variation in European montane dung beetle assemblages. Arctic and Alpine Research 29, 196-205.

–, Lumaret, J. P., Lebreton, J.-D. (2008): Spatial and temporal variation of mountain dung beetle assemblages and their relationships with environmental factors. Annals of the Entomological Society of America 101, 58-69.

Jedicke, E. (2015): „Lebender Biotopverbund“ in Weidelandschaften: Weidetiere als Auslöser von dynamischen Prozessen und als Vektoren - Ein Überblick. Naturschutz und Landschaftsplanung 47, 257-262.

Kapfer, A. (2010): Mittelalterlich-frühneuzeitliche Beweidung der Wiesen Mitteleuropas. Naturschutz und Landschaftsplanung 42, 180-187.

Krell, F. T., Fery, H. (1992): Familienreihe Lamellicornia. In: Lohse, G.A., Lucht, W.H. (Eds.), Die Käfer Mitteleuropas. Goecke & Evers, Krefeld, 200-254. Kuznetsova, A., Brockhoff, P. B., Christensen, R. H. B. (2017): lmerTest Package: Tests in Linear Mixed Effects Models. Journal of Statistical Software 82, 1-26.

Lobo, J. M., Guéorguiev, B., Chehlarov, E. (2007): Convergences and divergences between two European mountain dung beetle assemblages (Coleoptera, Scarabaeoidea). Animal Biodiversity and Conservation 30, 83-96.

Lorenz, A., Schonert, A., Henning, K., Tischew, S. (2021): Der fortschreitende Biodiversitätsverlust ist umkehrbar: Steigerung der Artenvielfalt in nutzungsabhängigen FFH-Lebensraumtypen durch großflächiges, naturschutzkonformes Management. Natur und Landschaft 96, 74-82.

Luick, R. (1998): Ecological and socio-economic implications of livestock-keeping systems on extensive grasslands in south-western Germany. Journal of Applied Ecology 35, 979-982. Machatschke, J. W. (1969): Scarabaeidae. In: Freude, H., Harde, K. W., Lohse, G. A. (Hrsg.): Käfer Mitteleuropas. Goecke & Evers, Krefeld, 266-366.

Menendez, R., Gonzalez-Megias, A., Jay-Robert, P., Marquez-Ferrando, R. (2014): Climate change and elevational range shifts: evidence from dung beetles in two European mountain ranges. Global Ecology and Biogeography 23, 646-657.

Nickel, H., Reisinger, E., Sollmann, R., Unger, C. (2016): Außergewöhnliche Erfolge des zoologischen Artenschutzes durch extensive Ganzjahresbeweidung mit Rindern und Pferden. Landschaftspflege und Naturschutz in Thüringen 53, 5-20.

Norden, B., Dahlberg, A., Brandrud, T. E., Fritz, Ö., Ejrnaes, R., Ovaskainen, O. (2014): Effects of ecological continuity on species richness and composition in forests and woodlands: a review. Ecoscience 21, 34-45.

Oksanen, J., Blanchet, F. G., Friendly, M., Kindt, R., Legendre, P., McGlinn, D., Minchin, P. R., O’Hara, R. B., Simpson, G. L., Solymos, P., Stevens, M. H. H., Szoecs, E., Wagner, H. (2019): vegan: Community Ecology Package. R package version 2.5-6. http://CRAN.R-project.org/package=vegan.

Pauler, C. M., Isselstein, J., Braunbeck, T., Schneider, M. K. (2019): Influence of Highland and production-oriented cattle breeds on pasture vegetation: A pairwise assessment across broad environmental gradients. Agriculture, Ecosystems & Environment 284, 106585.

R-Core-Development-Team (2018): R: a language and environment for statistical computing. R Foundation for Statistical Computing, Vienna.

Reike, H.-P., Enge, D. (2012): Dungbewohnende Käfer als Indikatoren für die Bedeutung extensiver Beweidung. Naturschutz und Landschaftsplanung 44, 56-58. Rosenthal, G., Schrautzer, J., Eichberg, C. (2012): Low-intensity grazing with domestic herbivores: A tool for maintaining and restoring plant diversity in temperate Europe. Tuexenia, 167-205.

Roslin, T. (2000): Dung beetle movements at two spatial scales. Oikos 91, 323-335. –, Koivunen, A. (2001): Distribution and abundance of dung beetles in fragmented landscapes. Oecologia 127, 69-77. Rössner, E. (2012): Die Hirschkäfer und Blatthornkäfer Ostdeutschlands (Coleoptera: Scarabaeoidea). Verein der Freunde & Förderer des Naturkundemuseums Erfurt e.V., Erfurt.

Schley, L., Leytem, M. (2004): Extensive Beweidung mit Rindern im Naturschutz: eine kurze Literaturauswertung hinsichtlich der Einflüsse auf die Biodiversität. Bulletin de la Société des naturalistes luxembourgeois 105, 65-85.

Schmidl, J., Büche, B., in press. Die Rote Liste und Gesamtartenliste der Käfer (Coleoptera, exkl. Lauf- und Wasserkäfer) Deutschlands im Überblick (Stand Sept. 2011). Naturschutz und Biologische Vielfalt 70.

Schoof, N., Luick, R. (2019): Antiparasitika in der Weidetierhaltung. Ein unterschätzter Faktor des Insektenrückgangs? Naturschutz und Landschaftsplanung 51 (10): 486-492.

–, Luick, R., Nickel, H., Reif, A., Förschler, M., Westrich, P., Reisinger, E. (2018): Biodiversität fördern mit Wilden Weiden in der Vision „Wildnisgebiete“ der Nationalen Strategie zur biologischen Vielfalt. Natur und Landschaft 93, 314-322.

Smit, C., Putman, R. (2010): Large herbivores as ‘environmental engineers’. Cambridge University Press, Cambridge, 260-283.

Sowig, P., Himmelsbach, W., Himmelsbach, R., Wahl, P. (1994/95): Die Bedeutung des Standortes und der Bewirtschaftung von Viehweiden für die Struktur von Gemeinschaften coprophager Käfer (Coleoptera, Scarabaeidae). Zeitschrift für Ökologie und Naturschutz 3, 261-269.

Statistisches Bundesamt (2011): Land- und Forstwirtschaft, Fischerei. Wirtschaftsdünger, Stallhaltung, Weidehaltung. Landwirtschaftszählung/Agrarstrukturerhebung 2010. https://www.destatis.de/DE/Themen/Branchen-Unternehmen/Landwirtschaft-ForstwirtschaftFischerei/Produktionsmethoden/Publikationen/Downloads-Produktionsmethoden/stallhaltungweidehaltung-2032806109004.pdf?__blob=publicationFile am 9.3.2021.

Statistisches Landesamt Baden-Württemberg: abgerufen unter https://www.statistik-bw.de/ am 8.12.2020.

Sullivan, C. D., Slade, E. M., Bai, M., Shi, K., Riordan, P. (2018): Evidence of forest restoration success and the conservation value of community-owned forests in Southwest China using dung beetles as indicators. PLOS ONE 13, e0204764.

Ulrich, W. (2007): Body weight distributions of central European Coleoptera. European Journal of Entomology 104, 769-776. Wassmer, T. (1995 a): Mistkäfer (Scarabaeoidea et Hydrophilidae) als Bioindikatoren für die naturschützerische Bewertung von Weidebiotopen. Zeitschrift für Ökologie und Naturschutz 4, 135-142.

– (1995 b): Selection of the spatial habitat of coprophagous beetles in the Kaiserstuhl area near Freiburg (SW-Germany). Acta Oecologica 16, 461-478.

Wesche, K., Krause, B., Culmsee, H., Leuschner, C. (2012): Fifty years of change in Central European grassland vegetation: Large losses in species richness and animal-pollinated plants. Biological Conservation 150, 76-85.

Zahn, A., Englmaier, I., Drobny, M. (2010): Food availability for insectivores in grasslands - arthropod abundance in pastures, meadows and fallow land. Applied Ecology and Environmental Research 8, 87-100.

–, Hirschberger, P. (2001): Die Dungkäferfauna von Rinder-Standweiden in Oberbayern. Zeitschrift für Ökologie und Naturschutz 9, 219-224..

Fazit für die Praxis

- Beweidung mit Rindern fördert den Erhalt vieler Dungkäferarten.

- Weideflächen in den Hochlagen der Mittelgebirge liefern einen wichtigen Beitrag zum Arten- und Naturschutz.

- Einsatz von Antiparasitika sollte im Falle von Sommerbeweidung der Hochlagen möglichst auf die winterliche Stallhaltung beschränkt bleiben.

- Der Naturschutzwert von Dunghaufen auf alten Weiden ist höher als auf jungen Weiden.

- Möglichst lang im Jahr genutzte Weideflächen und der Erhalt der Weidekontinuität auf alten Weiden sind in der Landschaftsplanung zu berücksichtigen.

Kontakt

Dr. Jörn Buse ist Sachbereichsleiter für Invertebraten und Biodiversität im Nationalpark Schwarzwald. Studium der Umweltwissenschaften an der Leuphana Lüneburg, dort, gefördert durch ein Stipendium der Deutschen Bundesstiftung Umwelt, Promotion mit einer tierökologischen Arbeit zu Holzkäfern an Alteichen. Anschließend wissenschaftliche Tätigkeit an der Johannes Gutenberg-Universität Mainz sowie an der Universität Koblenz-Landau.

Madeleine Illi, Karoline Jetter, Ann-Kathrin Klotz, Sophie Knödler, Nina Schütz studieren an verschiedenen Hochschulen und haben im Rahmen eines Praktikums im Nationalpark Schwarzwald und durch eine wissenschaftliche Abschlussarbeit (A.-K. Klotz) wesentlich zum vorliegenden Datensatz beigetragen.

Von Jörn Buse, Madeleine Illi, Karoline Jetter, Ann-Kathrin Klotz, Sophie Knödler, Nina Schütz und Marc I. Förschler

Eingereicht am 27. 01. 2021, angenommen am 21. 03. 2021

Barrierefreiheits-Menü

Schriftgröße

Kontrast

Menü sichtbar

Einstellungen

Zu diesem Artikel liegen noch keine Kommentare vor.

Artikel kommentierenSchreiben Sie den ersten Kommentar.