Neue Riffe für die Nordsee

- Veröffentlicht am

Borkum – Meer, Strand und Dünen. Farbenfrohe Strandkörbe, sonnencremeklebrige Kinder beim Sandburgenbau, Seehunde auf Sandbänken im Wattenmeer. Diese Bilder gehören zu den ersten, die viele von uns mit der Nordseeinsel verbinden. Nicht so die Meeresbiologin Dr. Bernadette Pogoda. Für sie stehen der Meeresboden und der Artenschutz im Meeresschutzgebiet Borkum Riffgrund im Vordergrund: Hier entstand im vergangenen Jahr ein Pilotriff, 20 Seemeilen nördlich von Borkum. Steine als Unterlage, alte Austernschalen und winzige Jungaustern sollen hier die Grundlage schaffen, damit die Europäische Auster in deutschen Gewässern wieder heimisch werden kann.

Doch zurück zu den Anfängen. Einst war die Europäische Auster häufig. Sie galt nicht etwa als Delikatesse, sondern war Grundnahrungsmittel und wurde in riesigen Fangmengen aus der Nordsee und anderen europäischen Meeren gefischt. Vor etwa hundert Jahren schließlich waren die Bestände derart reduziert, dass nur noch Relikte der einst riesigen Austernbänke übrig waren. Ein großes Problem für die Art, erklärt Bernadette Pogoda. „Die Biologie der Art sieht vor, dass sie sich über frei im Wasser treibende Larven fortpflanzt.“ Die Larven treiben dann zehn bis zwölf Tage im Wasser, bevor sie sich auf passendem Substrat ansiedeln. Doch bis zu diesem Punkt kommt es oft nicht mehr: Die Elterntiere – als nicht mobile Muscheln – sind zu weit voneinander entfernt. Die Befruchtung erfolgt oft erst gar nicht. Wenn es doch dazu kommt, stehen die Larven vor dem nächsten Problem: dem Fehlen der Muschelschalen, auf denen sie sich ansiedeln können, um dann selbst Schalen auszubilden. Wenig überraschend, dass die Europäische Auster inzwischen als „vom Aussterben bedroht“ gelistet ist.

Das will Bernadette Pogoda vom Alfred-Wegener-Institut Helmholtz-Zentrum für Polar- und Meeresforschung (AWI) in Bremerhaven zusammen mit dem Bundesamt für Naturschutz (BfN) ändern. Die Meeresbiologin und Forschungstaucherin, die auch zur Europäischen Auster promoviert hat, leitet das BfN-geförderte Projekt RESTORE. Im Projekt werden Methoden und Verfahren entwickelt, um die Austernbestände in der deutschen Nordsee wiederaufzubauen. Den Grundstein dazu legte im Jahr 2014 eine Machbarkeitsstudie des BfN, die sich auf theoretischer Ebene mit der Wiederansiedlung auseinandersetzte. „Der erste Schritt der RESTORE Voruntersuchung umfasste die biologische Vorprüfung sowie die Klärung rechtlicher Fragen“, erklärt Pogoda. „Wir mussten beispielsweise untersuchen, welche Spenderpopulationen geeignet sind und welche Zuchtbetriebe für die Produktion von Saataustern – für die Wiederansiedlung geeignete junge Austern – in Frage kommen.“

Dem Projektteam ist dabei wichtig, dass die europaweit bedrohten Wildbestände der Art nicht noch zusätzlich belastet werden. Dort Austern zu entnehmen, um damit neue Bestände aufzubauen, kam also nicht in Frage. Stattdessen erarbeitete Pogodas Projektteam im internationalen Netzwerk NORA (Native Oyster Restoration Alliance, www.noraeurope.eu) Empfehlungen, an denen sich Austernwiederansiedlungen europaweit orientieren sollen. Die „Berlin Oyster Recommendation“ sieht vor, anstelle der Entnahme von Saataustern aus Wildbeständen Zuchtanlagen aufzubauen, in denen die Tiere gezielt gezüchtet und dann ausgebracht werden können.

Solche Zuchtanlagen, zumindest abseits der kommerziellen Produktion, existierten zu Projektbeginn aber noch nicht. Saatausternzuchtbetriebe sind in Europa rar, die langfristige Verfügbarkeit von Jungaustern auch über das Projektende hinaus konnte nicht garantiert werden. Pogoda und ihr Team riefen deshalb in enger Zusammenarbeit mit dem BfN ein zweites, begleitendes Projekt ins Leben: PROCEED. Das im Bundesprogramm Biologische Vielfalt geförderte Projekt dient dem Aufbau einer nachhaltigen Saatausternproduktion. „Hier ist noch sehr viel Forschungsarbeit nötig“, erklärt die Biologin. „Bisher gibt es kaum Erkenntnisse über die Reproduktion von Austern für eine Wiederansiedlung.“

Offene Fragen gibt es sowohl in der optimalen technischen Ausstattung der Zuchtanlagen als auch in der Biologie. Nach Antworten sucht das Team in PROCEED am AWI-Standort Helgoland. „Wir bieten den Tieren hier drei verschiedene Mikroalgenarten in verschiedenen Zusammensetzungen an“, gibt Bernadette Pogoda als Beispiel. „Ziel ist, die optimale Abstimmung zu finden, um gesunde Larven und Jungtiere zu produzieren.“

Die Elterntiere für die Helgoländer Zucht wurden aus Wildbeständen entnommen, denn Austern aus kommerzieller Haltung sind auf schnelles Wachstum und Krankheitsresistenz hin züchterisch verändert. Im Projekt legt das Team aber Wert auf den Erhalt der genetischen Vielfalt, damit sich die Tiere möglichst gut an zukünftige Veränderungen ihrer Umgebung anpassen können. Die adulten Austern, die derzeit in der Zuchtanlage vermehrt werden, stammen aus Schottland und Norwegen – dank NORA ist diese internationale Zusammenarbeit möglich. „Wir entnehmen immer nur wenige Elterntiere, etwa 200 Tiere pro Population“, erklärt die Meeresbiologin.

Die erwachsenen Austern werden dann in einem Gestell – Bernadette Pogoda vergleicht es für den meeresbiologischen Laien mit einem Geschirrabtropfgestell – in einem Tanksystem übereinandergestapelt eingebracht. In der Helgoländer Zuchtanlage können dann Futterqualität und -quantität sowie die Wassertemperatur genau gesteuert werden. So kann eine erfolgreiche Vermehrung stattfinden. Bereits 2020 gelang die Larvenproduktion, sie erreichten jedoch, auch aufgrund von zahlreichen coronabedingten Einschränkungen, nicht das Saatausternstadium. 2021 gibt es einen zweiten Anlauf. „Dieses Jahr wird zeigen, wie viel wir produzieren können“, meint Pogoda. „Eine Europäische Auster produziert bis zu 1 Mio. Larven, da die Mortalität in der Natur sehr hoch ist.“

Bei erfolgreicher Nachzucht können die Jungaustern, die sich auf alten Austernschalen festgesetzt haben, dann wieder ins offene Meer ausgebracht werden. Auch hier betritt Pogodas Team Neuland, zumindest für Deutschland. „Wir arbeiten international eng zusammen. Aus den USA gibt es hierzu schon Erfahrungen. So können wir vermeiden, die Fehler anderer zu wiederholen.“

An diesem Punkt geht das Nachzuchtprojekt PROCEED wieder in das Wiederansiedlungsprojekt RESTORE über. Die jungen Austern können schließlich nicht einfach ins Meer gekippt werden. Sie benötigen Starthilfe. Eine solche Starthilfe – ein Pilotriff nämlich – hat das Projektteam des AWI im Sommer 2020 vor Borkum realisiert.

Das Meeresschutzgebiet Borkum Riffgrund wurde dabei sorgfältig ausgewählt. Infrage kommende Standorte müssen zahlreiche Kriterien erfüllen: naturschutzfachliche Kriterien wie Futterverfügbarkeit, die richtige Temperatur und Strömungsgeschwindigkeit, aber auch logistische und historische Faktoren werden untersucht. So sollten zum Beispiel keine Kabelverlegungsarbeiten oder Windkraftanlagen im Gebiet geplant sein. Insbesondere Standorte, auf denen historisch Austernriffe nachgewiesen sind, kommen in Frage.

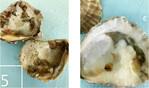

Ein solcher Standort findet sich vor Borkum. In 30 m Wassertiefe wurde dafür auf einer Fläche von 200 m² Kalkstein ausgebracht. Dieses Gestein bildet die Grundlage für ein neues Riff, das sich im lockeren Sand sonst nicht etablieren könnte. Danach kamen die Austern. „Im ersten Schritt haben wir Riffstrukturen ausgebracht, an denen schon Austern angesiedelt sind“, erläutert Pogoda. „Danach kamen auf die Steinschüttungen noch zusätzlich lebende Austern, teilweise auf leeren Austernschalen angesiedelt.“ Insgesamt 100.000 Austern fanden hier ein neues Zuhause.

Im nächsten Schritt werden nun Wachstum und Gesundheit der ausgebrachten Tiere und ihre Entwicklung am Borkum Riffgrund dokumentiert – durch Taucher, die die Bestandsentwicklung in Größe und Biodiversität dokumentieren, aber auch durch neuartige Methoden, die nun im Projekt entwickelt werden. „Wir planen, die Biodiversität des Riffs über seine ‚environmental DNA‘ zu erfassen“, berichtet Bernadette Pogoda. Über Wasserproben könnten so Artenvorkommen nachgewiesen werden, ohne eigens Taucher zur Kartierung ans Riff zu schicken und damit die Lebensgemeinschaft zu stören.

Die Lebensgemeinschaft ist es, die der Meeresbiologin besonders am Herzen liegt. Hier könnten sich nicht nur die Bestände der vom Aussterben bedrohten Europäischen Auster erholen. Auch Dutzende andere Arten finden hier einen ökologisch bedeutsamen Lebensraum, der lange verschwunden war. Ein intaktes Austernriff wird damit vielseitige Ökosystemleistungen erbringen, wie die Steigerung der Artenvielfalt oder die Filterung von Schmutzstoffen aus dem Wasser.

Langfristig wünscht sich Dr. Pogoda, die Erfahrungen, die in den nächsten Jahren am Borkum Pilotriff gesammelt werden, auch in größerem Maßstab in die Fläche am Meeresgrund zu bringen. „Nachdem wir so viel zerstört haben, ist es an uns zu versuchen, das auch wieder zu heilen. Der bloße Schutz der Reste reicht nicht.“ Wiederansiedlungsmaßnahmen für die Europäische Auster sind im Rahmen der Managementmaßnahmen des Bundesamts für Naturschutz für die Schutzgebiete Borkum Riffgrund (Managementplan: NuL5640 ) und Sylter Außenriff vorgesehen.

Projektdaten

- Projektlaufzeit: 2016 – 2025 (RESTORE), 10.2018 – 09.2024 (PROCEED)

- Projektträger: Alfred-Wegener-Institut Helmholtz-Zentrum für Polar- und Meeresforschung, Bremerhaven (AWI)

- Projektleitung: Dr. Bernadette Pogoda

- Schwerpunkte: Wiederherstellung der Bestände der Europäischen Auster(Ostrea edulis) in der deutschen Nordsee, Aufbau einer nachhaltigen Produktion von Saataustern für ein langfristiges Wiederansiedlungsprogramm

- Finanzierungsumfang: 3,15 Mio. € (RESTORE), 4,37 Mio. € (PROCEED)

- Finanzierung: Bundesamt für Naturschutz mit Mitteln des Bundesministeriums für Umwelt, Naturschutz und nukleare Sicherheit (BMU)

- Fachbetreuung: BfN

Weiter Infos

Unter Webcode NuL5640 gelangen Sie zu den Projekthomepages auf den Seiten des BfN. Außerdem finden Sie dort einen Link zur Berlin Oyster Recommendation und einen Film zur Wiederansiedlung der Austern.

Kontakt

Dr. Bernadette Pogoda

Alfred-Wegener-Institut

Helmholtz-Zentrum für Polar- und Meeresforschung

Am Handelshafen 12

27570 Bremerhaven

Tel. +49 (0) 471 4831 2710

E-Mail: bernadette.pogoda@awi.de

Website: www.awi.de

Barrierefreiheits-Menü

Schriftgröße

Kontrast

Menü sichtbar

Einstellungen

Zu diesem Artikel liegen noch keine Kommentare vor.

Artikel kommentierenSchreiben Sie den ersten Kommentar.