Die EU-Verordnung über die Wiederherstellung der Natur

Am 18.08.2024 ist die EU-Verordnung über die Wiederherstellung der Natur (WVO; EU Nature Restoration Law, NRL) in Kraft getreten. Die WVO ist ein wichtiger Bestandteil des Green-Deal-Projekts der EU-Kommission und dient dazu, völkerrechtsverbindliche UN-Vereinbarungen zum Schutz der Natur und des Klimas (etwa Klimarahmen- und Biodiversitätskonvention) umzusetzen. Sie geht über sektorale Ziele deutlich hinaus, indem sie ein flächenwirksames Gesamtkonzept für Biodiversität, Klimaschutz und Landnutzung anstrebt. Der Entwurfstext hat sich im überaus kontrovers geführten Gesetzgebungsverfahren von der Einbringung bis zur Verabschiedung substanziell verändert und drohte mehrfach zu scheitern. Dieser Beitrag beschreibt aus Sicht von Wissenschaftlern der Naturschutzforschung als Rückblick den Verlauf und die Hintergründe des Gesetzgebungsprozesses. Diese zu kennen ist wichtig, um die Entwicklung der durch die Mitgliedstaaten bis zum 01.09.2026 vorzulegenden Wiederherstellungspläne mit konkreten Zielen und Umsetzungswegen zu verstehen und zu unterstützen. Die Genese und Verabschiedung der WVO ist einem einmaligen politischen Zeitfenster geschuldet. Eingereicht am 18.12.2024, angenommen am 20.01.2025

von Rainer Luick, Eckhard Jedicke, Thomas Fartmann, Manfred Großmann und Thomas Potthast von 10.1399/NuL.108632 erschienen am 28.02.2025This article is also available in English: www.nul-online.de, DOI:10.1399/NuL.110576

1 Einleitung und Hintergrund

Am 18. August 2024 ist die EU-Verordnung über die Wiederherstellung der Natur (EU Nature Restoration Law/NRL in Kraft getreten (EU 2024), im Deutschen kürzer auch als Renaturierungsgesetz oder offiziell Wiederherstellungsverordnung (WVO) bezeichnet. Wir stellen mit diesem Essay und zwei Folgebeiträgen die auf den ersten Blick nicht unbedingt logische politische und rechtliche Architektur vor, in welche die WVO eingebunden ist, und zeigen Querbeziehungen und Rückkopplungen zu anderen Politikfeldern auf. Dazu ist ein Überblick über die komplexe Gemengelage an internationalen, europäischen und nationalen Strategien und Rechtsnormen notwendig.

Für das inhaltliche Verständnis der WVO braucht es einen Blick auf den ursprünglichen Anlass, die Intentionen und Ziele des von der EU-Kommission entwickelten Vorschlags sowie auf den Verlauf des Gesetzgebungsverfahrens in den beiden legislativen Organen der EU, dem Parlament und dem Rat. Wir präsentieren weiterhin Argumente, welche die Notwendigkeit der WVO mit verbindlichem Gesetzescharakter für alle EU-Mitgliedsstaaten begründet, und wir wagen Analysen zu möglichen und vorstellbaren Implikationen und Umsetzungsproblemen. Beispielhaft wird in einem Folgebeitrag (Luick et al. 2025 a; eingereicht) der Komplex der Wälder aus einer waldökologischen und umweltpolitischen Perspektive betrachtet, zwei Perspektiven, die nicht automatisch harmonieren. Der Forstsektor hat in der WVO schon die deutlichsten Konkretisierungen erfahren. Für diesen Sektor werden daher beispielhaft Mechanismen herausgearbeitet, die auch für die Wiederherstellung anderer Ökosysteme gelten.

Worum geht es inhaltlich in der WVO? Im Kern lautet das Ziel, die ökologische Leistungsfähigkeit der Ökosysteme nicht nur im Status quo zu bewahren, sondern bereits zerstörte oder geschädigte Ökosysteme wieder in einen guten Zustand zu bringen. Die WVO ist das weltweit erste Gesetz, in dem eine ganze Staatengemeinschaft anerkennt, dass die Natur eine überlebenswichtige Grundlage für die menschliche Existenz ist, und sich zu daraus resultierenden Aufgaben verpflichtet. Dabei strebt die WVO an, diese Ziele in ein flächenwirksames Gesamtkonzept insbesondere mit dem Klimaschutz und der Landnutzung zu integrieren (siehe dazu Luick et al. 2025 a; eingereicht).

Die Gesetzesinitiative für die WVO brachte die EU-Kommission am 22. Juni 2022 nach schwieriger Vorbereitung auf den Weg (EC 2022 a). Die beiden Jahre bis zur Verabschiedung im Juni 2024 waren durch spannende, oft kontroverse Debatten geprägt und mehr als einmal drohte das Gesetzgebungsverfahren zu scheitern. Die politische Dimension der WVO ist mehrschichtig. Zunächst ist die WVO eine zentrale Maßnahme zur gesetzgeberischen Umsetzung ökologischer Ziele des Green-Deal-Konzepts der Europäischen Union, zu dem auch die EU-Biodiversitätsstrategie 2030 und die EU-Waldstrategie 2030 gehören. Zugleich ist die WVO aber auch als wichtiges Instrument zur Umsetzung völkerrechtlich verbindlicher Verpflichtungen aus der UN-Klimarahmenkonvention und dem Übereinkommen über die biologische Vielfalt (United Nations Framework Convention on Climate Change – UNFCCC und Convention on Biological Diversity) zu sehen, die von der EU wie auch von allen ihren Mitgliedstaaten ratifiziert wurde (UNEP 1992, 2011, 2023).

Zeitgleich mit dem Entwurf der WVO wurde am 22.06.2022 auch der Verordnungsentwurf zur nachhaltigen Verwendung von Pflanzenschutzmitteln (Sustainable Use Regulation – SUR) auf den Weg gebracht, die ebenfalls aus dem Green Deal abgeleitet ist. Die Beratung beider Gesetze in Rat und Parlament wurde als Paket gesehen. Die SUR sollte eine Reduktion von nachweislich die Umwelt und die menschliche Gesundheit gefährdenden Pflanzenschutzmitteln (PSM) in der Landwirtschaft bis 2030 um 50 % sowie ein Verbot von PSM in „sensiblen Gebieten“ (Schutzgebiete nach der EU-Wasserrahmenrichtlinie sowie Natura-2000-Gebiete) bewirken. Für den von der Kommission vorgelegten Gesetzesentwurf des SUR gab es starke Unterstützung von Institutionen und NGOs aus dem Umweltbereich und dem Gesundheits- und Verbraucherschutzsektor. Auf der anderen Seite formierte sich heftiger Widerstand aus agrarischen Kreisen und anderen mit ihnen verbundenen Nutzerverbänden. Schon der Entwurf des SUR scheiterte bei seiner ersten parlamentarischen Hürde am 22.11.2023 im EU-Parlament aufgrund der Wirkungen massiver Lobbyarbeit dieser Gruppen. Damit war dieses Gesetzgebungsverfahren beendet und das im Rahmen des Green Deal vorgesehene „Naturschutzpaket“ aus WVO und SUR aufgelöst.

2 Die Ausgangslage für die WVO – der Zustand der Natur

2.1 Die globale Situation

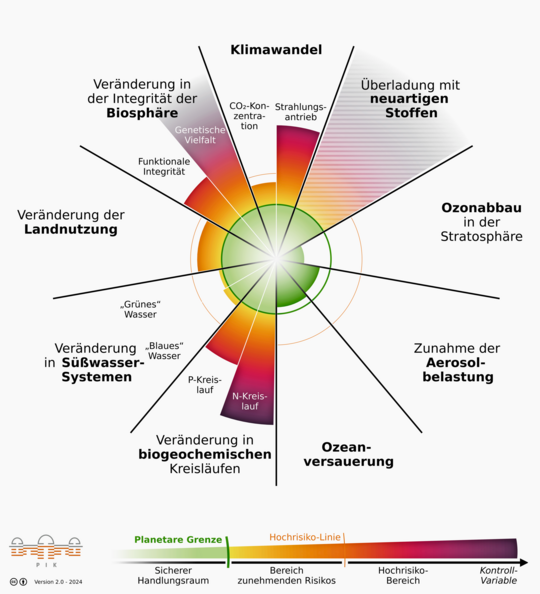

Die planetaren Grenzen oder Belastungsgrenzen der Erde (planetary boundaries), seit 2023 auch als Erdsystemgrenzen (earth-system boundaries) bezeichnet, definieren ökologische Grenzen für derzeit neun biophysikalische Systeme und Prozesse, die das Funktionieren der lebenserhaltenden Systeme auf der Erde regulieren und damit auch die Stabilität und Widerstandsfähigkeit des Erdsystems bestimmen (Rockström et al. 2009, 2023, PIK 2024, Abb. 1). Bei Überschreitung der definierten Grenzen ist die Stabilität des Systems Erde und damit auch die Existenz menschlicher Zivilisationen gefährdet.

Neue Validierungen zeigen, dass mittlerweile sechs der neun planetaren Belastbarkeitsgrenzen überschritten sind und damit das Risiko großräumiger, abrupter und irreversibler Umweltveränderungen (Kipp-Punkte) dramatisch gestiegen ist (unter anderem Persson et al. 2022, Richardson et al. 2023, Abb. 1). Drei dieser planetaren Grenzen sind dabei schon so weit überschritten, dass der Hochrisikobereich erreicht wurde: Klimawandel, Veränderung der biogeochemischen Kreisläufe und Veränderung der Integrität der Biosphäre.

Der letztgenannte Komplex subsumiert die planetare biologische Vielfalt und die Stabilisierung des Erdsystems durch notwendige ökologische Prozesse. Hier sind die Grenzen im Grunde unumkehrbar überschritten: 75 % der Landoberfläche und 66 % der Meeresfläche sind durch menschlichen Einfluss teils extrem und irreversibel verändert und über 85 % der globalen Feuchtgebiete gingen in den letzten 100 Jahren vollständig verloren. Ein weiteres Indiz ist, dass sich nach Modellen und auch auf Grundlage von regionalen empirischen Studien die Aussterberate von Organismen seit den 1950er-Jahren gegenüber einer angenommenen natürlichen Aussterbe- und Entstehungsrate neuer Arten (Bezug sind die Durchschnitte der letzten 10 Mio. Jahre der Erdgeschichte) um den Faktor 100–1.000 erhöht hat. Die Raten der kommenden Jahrzehnte werden wahrscheinlich sogar 10.000-mal höher sein (unter anderem De Vos et al. 2024, IPBES 2019, SCBD 2020). Nach dem „Living Planet Report 2024“ (WWF 2024), der regelmäßig weltweit 5.500 Wirbeltierarten in 35.000 Populationen untersucht, sind in den vergangenen 50 Jahren die Populationen über alle Gruppen um 73 % zurückgegangen. Besonders betroffen sind Süßwasserökosysteme (minus 85 %), Landökosysteme (minus 69 %) und Meeresökosysteme (minus 56 %). Der NEXUS-Report des Weltbiodiversitätsrates (IPBES 2024) vermutet, dass in den letzten 30–50 Jahren in jeder Dekade die globale Biodiversität insgesamt um 2–6 % zurückgegangen ist.

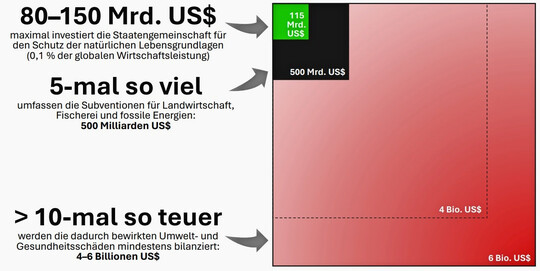

Der nach dem britischen Ökonomen Sir Partha Dasgupta benannte Dasgupta-Report („The Economy of Biodiversity“, Dasgupta 2021) beleuchtet die wirtschaftlichen und finanziellen Auswirkungen des Artensterbens und der Umweltzerstörung sowie die Notwendigkeit, das Naturkapital in ökonomische Bilanzierungssysteme einzuführen. Nach Berechnungen des Reports geben die Staaten global jährlich circa 500 Milliarden US-Dollar für Subventionen in den Sektoren Landwirtschaft, Fischerei und fossile Energien/Kraftstoffe aus. Diese lösen Umwelt- und Gesundheitsschäden in einer Dimension von jährlich mindestens 4–6 Billionen US-Dollar aus, während gleichzeitig für den Schutz der natürlichen Lebensgrundlagen nur ein Bruchteil davon ausgegeben wird: maximal 80–150 Milliarden US-Dollar pro Jahr, das entspricht nur 0,1 % der globalen Wirtschaftsleistung. Einen Eindruck der Relationen vermittelt Abb. 2.

2.2 Die europäische und deutsche Situation

Bewertungen der Europäischen Umweltagentur im Kontext der Wirkungen von politischen und praktischen Maßnahmen der EU-Biodiversitätsstrategie 2020 (EC 2011) ergeben ebenfalls ein alarmierendes Bild zum Zustand der Natur. Betrachtet wird dabei nicht die „Normallandschaft”, in der die Zustände wohl noch dramatischer sind, sondern der Status der geschützten Lebensraumtypen (LRT) und der geschützten Pflanzen- und Tierarten nach der EU-FFH-Richtlinie (EEA 2019, 2020, 2023, CEU 2024). So sind von den LRT (in Summe über alle Gruppen und ohne Berücksichtigung der Flächenanteile) 82 % in einem ungünstigen bis unzureichenden oder in einem ungünstigen bis schlechten Erhaltungszustand. Das heißt, es befinden sich lediglich 18 % der LRT in einem günstigen Erhaltungszustand. Aufgrund fehlender Daten ist eine Darstellung der Flächenanteile mit einem gesamteuropäischen Bezug nicht möglich. Im Detail ergibt sich folgendes Bild für flächenhaft wichtige Gruppen von LRT, für die ein günstiger Zustand bewertet wurde:

- Wälder: 12 % (4 von 22 LRT),

- Grasländer: 8 % (2 von 25 LRT),

- Hoch- und Niedermoore: 0 % (0 von 16 LRT),

- Süßwasserlebensräume: 0 % (0 von 17 LRT).

In Deutschland kommen 93 LRT vor. Davon befinden sich circa 70 %, überwiegend Offenland-Lebensraumtypen, in einem ungünstigen Erhaltungszustand. Im Indikatorenbericht 2023 der Bundesregierung zur Nationalen Strategie zur biologischen Vielfalt wird dezidiert festgestellt, dass der aktuelle Indikatorwert zum Erhaltungszustand der FFH-Lebensräume und -Arten nicht nur weit vom Zielbereich entfernt ist, sondern sich zudem noch kontinuierlich verschlechtert (Deutsche Bundesregierung 2021, 2023).

Nach den Zielen der EU-Biodiversitätsstrategie für 2020 sollten bis 2023 mindestens 10 % der Flächen unter Schutz gestellt werden. Gemäß einer Analyse zur Ausweisung von streng geschützten Gebieten mit wirksamen Strategien hinkt Deutschland mit derzeit nur 0,6 % im europäischen Vergleich weit hinterher (Gatti et al. 2023). Enttäuschend ist auch die Bilanz der nationalen Biodiversitätsstrategie (NBS) von 2007 – und das trotz zahlreicher Kampagnen und komplexer Förderprogramme; dazu die Evidenz aus verschiedenen Monitoringvorhaben (unter anderem BMUV 2024 a, Deutsche Bundesregierung 2021, 2023, Hallmann et al. 2017, HBS & BUND 2025, Wirth et al. 2015, 2024):

- Laut den Roten Listen der Tiere, Pflanzen und Pilze sind etwa 25 % der circa 40.000 bewerteten Arten und Unterarten in Deutschland bestandsgefährdet, bereits ausgestorben oder verschollen; bei den Insektenarten sind es 34 % der bewerteten 14.000 Arten.

- Etwa 31 % der Pflanzen, 20 % der Pilze und Flechten sowie 35 % der Wirbeltiere und 32 % der wirbellosen Tiere sind bestandsgefährdet, bereits ausgestorben oder verschollen.

- Extreme Artenverluste gibt es in den Agrarlandschaften: Von den Vogelarten des Offenlands gelten 70 % als gefährdet (viele sind großräumig schon ausgestorben) und weitere 13 % werden auf der Vorwarnliste geführt.

- Die Gesamtbiomasse an Fluginsekten ist seit den 1980er-Jahren um rund 70 % zurückgegangen.

- Seit den 1990er-Jahren haben die Bestände der Wildbienen um circa 42 % abgenommen.

- Fast 70 % der Biotoptypen (bezogen auf die Anzahl) weisen einen unzureichenden oder schlechten Zustand auf, vor allem die landwirtschaftlich genutzten Grünlandflächen, aber auch Binnengewässer und Moore.

- Nach der verpflichtenden EU-Berichterstattung für FFH-Gebiete und EU-Vogelschutzgebiete sind circa 60 % der Gebiete in einem unzureichenden oder schlechten Zustand.

- Nur 9 % der Oberflächengewässer sind in einem guten Zustand.

- Der HNV-Index (High Nature Value Farmland, Agrarflächen mit hoher Vielfalt) bewertet in regelmäßigen Abständen repräsentativ über mehr als 1.700 Stichprobenflächen den Zustand der agrarischen „Normallandschaften“. Danach lieferten für das Statusjahr 2022 im Durchschnitt nur noch circa 13 % der Agrarflächen nennenswerte ökologisch positive Leistungen: Einen äußerst hohen Naturwert hatten nur 2,8 % der Agrarflächen. Der Zielwert aus der NBS 2007 für das Jahr 2020 lag bei 20 %.

Die NBS 2030 (BMUV 2024) reagiert darauf, indem sie klare Zielvorgaben bis 2030 formuliert, teilweise ergänzt durch Ziele bis 2050. Zielspezifische Indikatoren sollen eine konstante Mess- und Überprüfbarkeit des Umsetzungsstands ermöglichen. Der zugehörige erste Aktionsplan listet 21 Handlungsfelder für die Jahre 2024–2027.

3 Der Rahmen der WVO: Green Deal, EU-Biodiversitätsstrategie 2030 und EU-Waldstrategie 2030

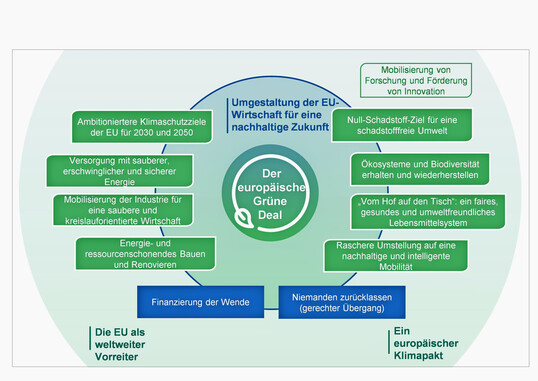

Der European Green Deal ist ein von der ersten Kommission von der Leyen am 11.12.2019 vorgestelltes Politikprogramm mit den Zielen:

- die Emissionen von Treibhausgasen in der EU bis 2050 auf Netto-Null zu reduzieren und als erster Kontinent klimaneutral zu werden; dazu wurde ein spezielles Teilpaket (fit for 55) aufgelegt, dessen Ziel die Reduktion der Treibhausgasemissionen bereits bis 2030 um 55 % ist;

- das europäische Naturkapital zu erhalten und zu verbessern;

- ganz allgemein die Wirtschaft auf einen nachhaltigen Transformationspfad zu lenken.

Das Konzept soll durch zahlreiche legislative Einzelmaßnahmen umgesetzt werden (EC 2019, 2021 a, Abb. 3). Dazu gehören im Fokus unseres Essays und in Ergänzung zur WVO insbesondere:

- ein neues EU-Klimagesetz (EU Climate Law);

- die Überarbeitung von bestehenden Verordnungen und Richtlinien, unter anderem der EU-Erneuerbare-Energien-Richtlinie (Renewable Energy Directive – RED), der EU-Verordnung Landnutzung, Landnutzungsänderungen und Forstwirtschaft (Land Use, Land-Use Change and Forestry Regulation – LULUCF);

- die gescheiterte Verordnung zur nachhaltigen Anwendung von Pflanzenschutzmitteln für eine nachhaltigere Landwirtschaft (Sustainable Use Regulation – SUR);

- die Verordnung für entwaldungsfreie Produkte (EU Deforestation Regulation – EUDR), deren Inkrafttreten auf 2026 verschoben wurde;

- eine Neuausrichtung der Gemeinsamen EU-Agrarpolitik (Common Agricultural Policy – CAP).

In der Präambel zum Green Deal wird ausgeführt, dass „alle politischen Maßnahmen der EU … zur Erhaltung und Wiederherstellung des europäischen Naturkapitals beitragen” sollten. Im Abschnitt „Ökosysteme und Biodiversität erhalten und weiterentwickeln“ werden konkrete Maßnahmen im Zuge einer neuen Biodiversitätsstrategie 2030 (EC 2020, vorgelegt 2021) sowie einer darauf aufzubauenden Waldstrategie (EC 2021 b, vorgelegt 2021) angekündigt. Zentrale Forderungen und Begründungen aus diesen beiden Strategien mit Bezug zum Wald sind folgende:

- Das bereits bestehende Netz geschützter Gebiete soll auf mindestens 30 % der Landfläche erweitert werden. 10 % der Landfläche sollen streng geschützt werden und Waldökosysteme müssen einen wesentlichen Beitrag zu diesem Ziel leisten. Effektive Bewirtschaftungsregeln sollen den Schutz gewährleisten.

- Alle noch vorhandenen Primär- und Altwälder (Naturwälder) sollen erfasst, streng geschützt und überwacht werden. Zwar umfassen sie nur noch etwa 3 % der Waldfläche der EU, speichern aber erhebliche Kohlenstoffmengen und binden weiterhin zusätzlichen Kohlenstoff aus der Atmosphäre. Gleichzeitig sind sie für die Biodiversität und die Erbringung kritischer Ökosystemleistungen unverzichtbar. Entscheidend ist auch, die Dynamik dieser Wälder, soweit möglich, natürlichen Prozessen zu überlassen und gleichzeitig Synergien mit nachhaltigem Ökotourismus und Erholungsmöglichkeiten zu finden.

- Für die Ausweitung der Wald- und Baumbedeckung sollen Potenziale nachhaltiger Aufforstung aktiviert werden. Unter „uneingeschränkter Achtung der ökologischen Grundsätze“ sollen bis 2030 mindestens 3 Mrd. Bäume zusätzlich gepflanzt werden, davon die Hälfte in urbanen Räumen.

- Forstwirtschaftliche Verfahren, welche die biologische Vielfalt beeinträchtigen und einen Verlust von in Wurzeln und im Boden gespeichertem Kohlenstoff verursachen, sollen vermieden werden.

- Der Klimawandel und der Verlust an biologischer Vielfalt (auch in den Wäldern) erfordern dringend die „adaptive“ Wiederherstellung von Wäldern im Rahmen ökosystembasierter Bewirtschaftungsansätze. Generell muss die biologische Vielfalt in Wäldern verstärkt geschützt und wiederhergestellt werden, um die Widerstands- und Anpassungsfähigkeit der Wälder zu verbessern.

In den Political Guidelines für ihre zweite Kommission kündigte von der Leyen 2024 an, zwar beim Green Deal auf Kurs zu bleiben, aber auch zahlreiche Aktivitäten zur Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit der europäischen Industrie und zur Senkung der Energiepreise starten zu wollen. Es bleibt abzuwarten, wie diese nicht unbedingt kohärenten Ziele tatsächlich umgesetzt werden und was von den richtigen und notwendigen Ambitionen des Green Deal sich noch materialisieren wird. Einige wichtige Bausteine des Green Deal, wie die SUR, wurden bereits in der ersten Kommission von der Leyen abgelehnt, gar nicht auf den Weg gebracht oder nur in abgeschwächter Form umgesetzt. Schon jetzt zeichnet sich ab, dass die EU im Sektor Klimaschutz das Ziel, bis 2050 klimaneutral zu werden, mit den aktuell eingeführten Maßnahmen nicht erreichen wird, da schon erste Zwischenziele nicht annähernd verwirklicht wurden.

Begleitet wurde der WVO-Entwurf der Kommission von einer umfangreichen Studie (Impact Assessment) zu seinen möglichen ökologischen und sozio-ökonomischen Auswirkungen einschließlich einer detaillierten Darstellung von Varianten und Handlungsoptionen (EC 2022 b). Die „Better Regulation Guidelines“ verpflichten die EU-Kommission zu einer solchen, auf partizipativer und konsultatorischer Basis erfolgenden Ex-ante-Abschätzung der Gesetzesfolgen, um sowohl die notwendige Rechtskonformität zu begründen als auch unnötige neue Bürokratie zu verhindern (EC 2021, 2023). Diese fundierte, evidenzbasierte Untersuchung wurde im weiteren Gesetzgebungsverfahren immer wieder infrage gestellt und von einigen parlamentarischen Kreisen auch grundsätzlich ignoriert. Das ist allerdings kein Sonderfall, sondern ein eher „normales Gebaren“ bei nationalen, europäischen und auch globalen politischen Aushandlungsprozessen für Gesetzesvorhaben zwischen politisch unterschiedlichen und zudem lobbyintendierten Interessen.

4 Der Entstehungsprozess der Wiederherstellungsverordnung

Die wissenschaftliche Begründung für die WVO (und auch der gescheiterten SUR) ist der überwiegend ungünstige ökologische Zustand unserer natürlichen und semi-natürlichen Ökosysteme (unter anderem De Vos et al. 2024, IPBES 2019, SCBD 2020, UN 2019, 2020, Wirth et al. 2024 und oben Abschnitt 2). Dies gilt, wie dargestellt, sowohl für eine globale Perspektive als auch für die EU insgesamt, mit unterschiedlicher Relevanz in den einzelnen Mitgliedstaaten. Die wenig nachhaltige Art und Weise, wie Land agrarisch und oft auch forstlich genutzt wird, trägt neben anderen Faktoren wie Flächenverbrauch, Zerschneidung und Schadstoffeinträgen maßgeblich zu diesem schlechten Zustand bei. Dabei geht es nicht nur um die Vielfalt von Arten und Lebensräumen, sondern mindestens gleichwertig darum, dass die Ökosysteme, die für unsere Existenz unentbehrlichen Leistungen, etwa für den Klimaschutz, die Klimaanpassung und den Wasserhaushalt, immer weniger erbringen können (unter anderem IPBES 2024, Wirth et al. 2024). Die Tendenzen sind weiterhin bedrohlich negativ, trotz zahlreicher Abkommen wie der Konvention über die biologische Vielfalt und der FFH- und Vogelschutz-Richtlinie der EU (unter anderem NEOFO 2024). In einer nachfolgenden Publikation (Luick et al. 2025 b; eingereicht) werden der Zustand, die Ökosystemleistungen hinsichtlich der Klimawandelfolgen (Senken und Quellen für CO2) und die Fähigkeiten zur Bereitstellung von Ressourcen der globalen, europäischen und der deutschen Wälder detaillierter ausgeführt.

Die bisherigen gesetzgeberischen Lösungsansätze der EU im Umweltbereich, um die eingegangenen Verpflichtungen zu erfüllen, waren Anleitungen (europäische Rahmengesetze) an die Mitgliedstaaten und politische Programme wie die EU-Biodiversitätsstrategie. Diese blieben aber weitgehend erfolg- und wirkungslos (unter anderem BirdLife 2015, EC 2022c, EEA 2020, NEOFO 2024, WWF 2020; siehe auch oben Abschnitt 2). Zu den Erklärungen gehört, dass zahlreiche im Umweltsektor erlassene Richtlinien von vielen Mitgliedsstaaten national nur zögerlich, inhaltlich abgeschwächt und mit zeitlichem Verzug umgesetzt werden. Nicht selten muss die Kommission als „Hüterin der Verträge“ ein sogenanntes Pilotverfahren (Vorverfahren zur Untersuchung von Verstößen gegen das EU-Recht) oder gar ein Vertragsverletzungsverfahren auf den Weg bringen, an dessen Ende wiederholt Verurteilungen durch den Europäischen Gerichtshof (EuGH) stehen. Dies gilt auch für Deutschland: Mitte 2023 waren insgesamt 71 Vertragsverletzungsverfahren gegen Deutschland anhängig, zehn davon allein umweltbezogen (DNR 2023). Hinzu kommt, dass gerade im Umweltbereich auch die nationalen Gerichte im Zuge anhängiger Klagen immer wieder Entscheidungsvorlagen an den EuGH richten, wodurch weitere Mängel bei der nationalen Umsetzung und Anwendung europäischen Rechts festgestellt werden.

Das sind Gründe, warum die EU-Kommission für die WVO – statt des legislativen Instruments der Richtlinie als Rahmengesetz, das auf Rechtsanpassungen in den Mitgliedstaaten gerichtet ist – das Instrument der Verordnung gewählt hat. Die Verordnung bietet eine schnellere Rechtswirksamkeit, bindende Zielvorgaben durch die EU, Rechtsvereinheitlichung und begrenzt die nationalen Spielräume für Umsetzungsregeln. Allerdings ist diese Beschränkung nationaler Spielräume auch Grund für heftige politische Auseinandersetzungen im Vorfeld der Rechtssetzung. Textbox 1 gibt einen Überblick zur Entstehung von Gesetzen auf EU-Ebene.

Auf EU-Ebene unterscheidet sich ein Gesetzgebungsverfahren – Verordnungen einschließend – grundlegend von den jeweils individuellen Verfahren der 27 Mitgliedstaaten. Grundsätzlich hat nur die Europäische Kommission das Gesetzesinitiativrecht. Das heißt, nur die Kommission darf den legislativen Organen und zu beteiligenden Gremien Gesetzentwürfe vorlegen. Allerdings können andere Akteure die Kommission auffordern, tätig zu werden:

- das Europäische Parlament,

- der Rat der EU, auch als EU-Ministerrat bekannt (die jeweiligen Fachministerinnen und -minister der Mitgliedstaaten),

- der Europäische Rat (die 27 Staats- und Regierungschefinnen/-chefs der EU-Mitgliedstaaten plus die Präsidentin oder der Präsident der EU-Kommission und des Europäischen Rates).

Theoretisch möglich ist auch die Einbringung einer Gesetzesinitiative über eine europäische Bürgerinitiative. Als Rechtsakte der EU gelten Verordnungen, Richtlinien, Beschlüsse, Empfehlungen und Stellungnahmen:

- Beschließen Europaparlament und Rat eine Verordnung, wie im Falle der WVO, gilt diese mit ihren Zielen und Maßnahmen unmittelbar und verbindlich in allen EU-Mitgliedstaaten. In den nationalen Parlamenten müssen allenfalls noch Ausführungsgesetze beschlossen werden, die zum Beispiel Verwaltungszuständigkeiten, Befugnisse von Behörden oder Mitwirkungspflichten von Bürgerinnen und Bürgern im Kontext der nationalen Rechtssysteme regeln.

- Handelt es sich um eine Richtlinie, so haben die Parlamente der Mitgliedstaaten diesen gesetzlichen Rahmen und die darin getroffenen Zielvorgaben durch ein eigenes nationales Gesetz in einem definierten Zeitrahmen umzusetzen. Dabei müssen sie auf nationaler Ebene neben den für die Ausführungsgesetze genannten Aspekten auch Maßnahmen und Instrumente zur Umsetzung im nationalen Recht festlegen.

- Verordnungen und Richtlinien werden grundsätzlich vom EU-Parlament und dem Ministerrat beschlossen, den beiden legislativen Organen der EU. Während das Parlament in der Regel Mehrheitsentscheidungen trifft, benötigen Entscheidungen des Ministerrates oft eine qualifizierte Mehrheit. Wie auch im deutschen Recht kann die Legislative die Kommission ermächtigen, detaillierte Bestimmungen zur Umsetzung in delegierten Rechtsakten oder Durchführungsrechtsakten zu erlassen.

- Auch Beschlüsse sind verbindliche Rechtsakte, jedoch ohne Gesetzesrang, die aber nur einen oder wenige Adressaten (Mitgliedstaaten, Unternehmen oder Personen) ansprechen. Sie können vom Rat oder der Kommission erlassen werden.

- Empfehlungen und Stellungnahmen haben keine Verbindlichkeiten.

Mit dem Vorschlag der Europäischen Kommission an das Europäische Parlament und den Rat für ein EU-Gesetz beginnt das sogenannte ordentliche Gesetzgebungsverfahren, das ein oder zwei Lesungen umfasst sowie, sofern notwendig, ein Vermittlungsverfahren und im Fall der WVO eine dritte Lesung. Der Rat stimmt mit qualifizierter Mehrheit ab. Das Europäische Parlament entscheidet mit einfacher Mehrheit der Stimmen, die bei der ersten und dritten Lesung abgegeben werden, und mit der Mehrheit seiner Mitglieder bei der zweiten Lesung.

Im Abstimmungsverfahren zur WVO war im Ministerrat die Definition der qualifizierten Mehrheit entscheidend. Seit 2014 ist diese wie folgt definiert: Es gilt das Prinzip der sogenannten doppelten Mehrheit. Das heißt, bei Abstimmungen über einen Vorschlag der Kommission ist die qualifizierte Mehrheit dann erreicht, wenn zwei Bedingungen erfüllt sind: (1) 55 % der EU-Länder – also 15 von insgesamt 27 Ländern – stimmen zu und (2) diese Länder müssen gleichzeitig mindestens 65 % der Gesamtbevölkerung der Union vertreten.

In Zusammenhang mit dem ordentlichen Gesetzgebungsverfahren der Europäischen Union mit mehreren Lesungen, unterschiedlichen Beschlusslagen von Parlament und Ministerrat, dem möglichen Scheitern und der langen Dauer ist seit 2007 zur Beschleunigung eines Gesetzgebungsverfahrens auch ein sogenannter Trilog als Vermittlungsverfahren möglich. Ziel eines Trilogs ist es, eine vorläufige Einigung über einen Gesetzesvorschlag zu erzielen, der sowohl für das Parlament als auch für den Rat, also die Mitgesetzgeber, annehmbar ist. Generell ist ein Trilog eine informelle interinstitutionelle Verhandlung, der in jeder Phase eines Gesetzgebungsverfahrens abgehalten werden kann, an dem das Europäische Parlament, der Rat der Europäischen Union und die Europäische Kommission teilnehmen. Praktisch wird meist ein von der EU-Kommission vorgelegter, aber für das EU-Parlament oder den Ministerrat nicht mehrheitsfähiger Gesetzestext über Verhandlungen und Abstimmungen in diesen Gremien zu einem einheitlichen vorläufigen Kompromissvorschlag verändert, der dann vom Rat und Parlament jeweils individuell verabschiedet wird.

5 Standpunkte in der Debatte

Von nationalen, europäischen und globalen Institutionen und Organisationen des Umwelt- und Naturschutzes wurde der Kommissionsvorschlag für ein europäisches Renaturierungsgesetz mit wirkungsmächtigen Inhalten euphorisch begrüßt. Erwartbar im politischen Prozess war im Gegenzug allerdings auch die weitgehend ablehnende Bewertung durch Institutionen und Organisationen aus dem Bereich der agrarischen und forstlichen Nutzung. Die im Rat repräsentierten Mitgliedstaaten positionierten sich zur WVO unterschiedlich, wie auch die Abgeordneten im EU-Parlament. Hier gab es nicht nur divergierende Auffassungen zwischen den einzelnen Fraktionen, sondern teils quer durch die Fraktionen.

Normalerweise lehnen die konservativen pro-europäischen Fraktionen im EU-Parlament von der Kommission vorgeschlagene umweltrelevante Gesetze nicht pauschal ab. Viele Umweltgesetze der vergangenen Jahre wurden von dieser Seite konstruktiv begleitet und mitgetragen. Hinzu kam im Falle der WVO, dass der Vorschlag mit Unterstützung der EVP-Fraktion (Europäische Volkspartei) eingebracht wurde, der auch die deutsche Kommissionspräsidentin Ursula von Leyen zuzurechnen ist. Denn die WVO ist ein zentraler Baustein des zu ihrem Regierungsprogramm gehörenden Green Deals (siehe oben, Abschnitt 3).

Wichtig war im politischen Raum der stellvertretende niederländische Kommissionspräsident Frans Timmermanns. Er war innerhalb der Kommission für die Umsetzung des Green Deal verantwortlich und ein klarer Befürworter der WVO, wurde zugleich jedoch aus konservativen Kreisen für eine unzureichende Suche nach einem Ausgleich mit kritischen und ablehnenden Gruppen und für undiplomatische Kommunikation verantwortlich gemacht. So entwickelte sich eine Ablehnungskultur für die WVO von bisher in EU-parlamentarischen Verfahren selten gekannter Art. Mehrfach schien es, dass das Vorhaben auf dem Weg durch die europäischen Gesetzgebungsinstanzen scheitern würde. Allerdings, das sollte man nicht übersehen, gab es auch immer wieder eingestreute sachliche Gesprächsrunden, in denen um Lösungen gerungen wurde.

In allen EU-Staaten kam es zu einer starken öffentlichen Mobilisierung. Die Pro- und Kontra-Lager mobilisierten in großem Umfang Unterstützung für ihre jeweiligen Standpunkte. Mehr als eine Mio. Unterschriften pro WVO wurden über verschiedene Kampagnen und Petitionen an die Institutionen der EU und die EU-Abgeordneten gerichtet, rund 6.000 Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler aus zahlreichen Disziplinen, mehr als 100 Unternehmen und auch ein breites Bündnis verschiedenster Organisationen der Zivilgesellschaft haben das Gesetzesvorhaben der Kommission unterstützt (unter anderem Pe’er et al. 2023, 2024, Science Adviser 2023).

Vor allem von Agrar- und Forstverbänden, aber auch aus parlamentarischen Kreisen heraus wurde dagegen ein Zerrbild zu mutmaßlichen negativen Folgen einer WVO entwickelt. Divergierende Grundüberzeugungen, weltpolitische Ereignisse sowie nicht begründbare Einschätzungen und Ängste vermengten sich und brachten eine zunehmend aufgeladene, bisweilen absurd anmutende Stimmung hervor. So wurde in europaweiten Kampagnen zum Beispiel argumentiert (unter anderem EVP 2022–2024, NABU 2023, SER 2023), dass die WVO

- zu Enteignungen von land- und forstwirtschaftlichen Flächen führen werde,

- bewirke, dass zahlreiche Dörfer abgerissen und abgesiedelt würden, um dann durch die Wiedervernässung von Mooren Feuchtgebiete zu schaffen,

- die Landwirtschaft zwinge, dass jeder Betrieb 10 % seiner produktiven Flächen aufgeben müsse und bis zu 30 % der Wälder forstlich nicht mehr genutzt werden dürften,

- die Agrarflächen in großem Stil reduzieren werde und sich damit die Kosten für Kauf und Pacht von Nutzflächen massiv erhöhen würden,

- zu weiteren massiven Preiserhöhungen bei Lebensmitteln führen werde,

- angesichts des Krieges in der Ukraine derzeit keine Rechtfertigung habe und die Lebensmittelproduktion und Versorgungssicherheit in der EU massiv reduzieren werde,

- den Ausbau der erneuerbaren Energien massiv behindern werde und

- die Anstrengungen für Klimaschutz und Biodiversität konterkariert würde.

Begleitet waren diese medialen Kampagnen durch massive Protestaktionen der europäischen Bauernverbände auf nationaler Ebene und vor allem durch wiederholte Aktionen in Brüssel und Straßburg vor entscheidenden Abstimmungen, die am 26.02.2024 eine bisher nicht gekannte Radikalität erlebten. Augenzeugen beschrieben bürgerkriegsartige Aktionen mit massiven Verwüstungen und Sachbeschädigungen in der Innenstadt von Brüssel und zahlreichen verletzten Ordnungskräften (unter anderem EURACTIV 2024, NOZ 2024, SZ 2024). Unter den Landnutzungsverbänden hatte einzig der Europäische Dachverband der Jäger eine positive Einstellung zur WVO und sammelte europaweit rund 360.000 unterstützende Unterschriften für die WVO, davon ein Großteil in Deutschland (FACE 2023). Nationale Wahlen, bei denen sich der Widerstand gegen die Vorschläge für eine WVO schon an der Wahlurne gezeigt hatte (zum Beispiel Regionalwahlen in den Niederlanden 2023), ebenso wie der Schatten der im Juni 2024 stattgefundenen Europawahl blieben ebenfalls nicht ohne Wirkung auf die parlamentarische Rezeption der WVO in Brüssel.

In dieser Gemengelage eines zunehmend populistischen, nicht mehr sachbezogenen, oft einseitigen öffentlichen Diskurses entwickelte sich bei einigen Fraktionen des demokratischen Spektrums im Parlament (in erster Linie EVP und Liberale), die zuvor den Green Deal gemeinsam getragen hatten, eine wachsende Entfremdung von der WVO. Während die EVP lange Zeit den WVO-Entwurf kritisch, aber doch grundsätzlich konstruktiv begleitet hatte, kam es im Kontext des im Mai 2023 in München stattgefundenen Parteikongresses zu einem Paradigmenwechsel. EVP-Fraktionsvorsitzender Manfred Weber ordnete eine Blockade der WVO mit allen Mitteln an.

Neben der traditionellen Nähe zu den agrarisch und forstlich Nutzenden sind die negativen Erfahrungen der EVP im Zusammenhang mit den parlamentarischen Beratungen zur Erneuerbaren-Energien-Richtlinie RED III 2022/23 (EC 2023) eine mögliche Erklärung. Die EU-Kommission hatte vorgeschlagen, den Einsatz von Holz als Energieträger zur Stromproduktion in Kraftwerken aufgrund des zunehmenden Zweifels an der Klimaneutralität zukünftig weitgehend zu verbieten. In entsprechenden Kreisen galt dies als politischer Verrat, der bereits in der Vorbereitungsphase der Verordnung hätte verhindert werden müssen und zu massivem Druck der Lobbykreise der Holzenergie, Land- und Forstwirtschaft führte. Aber es waren sicher auch wahlopportunistische Gesichtspunkte vor den Europawahlen 2024, um sich bei konservativen Wählerinnen und Wählern im ländlichen Raum und vor allem bei Landwirtinnen und Waldbesitzern als Vertreter ihrer Interessen zu empfehlen.

6 Der parlamentarische Durchlauf der WVO im Detail

Zu einer langwierigen Kette von Abstimmungen mit ungewissem Ausgang kam es im Europäischen Parlament. Die mitberatenden Ausschüsse für Landwirtschaft und Fischerei hatten den Gesetzesvorschlag der Kommission abgelehnt. Entscheidend für das weitere parlamentarische Verfahren war nun die Abstimmung im für das Verfahren verantwortlichen Umweltausschuss (Committee on the Environment, Public Health and Food Safety – ENVI). Die EVP hatte sich zuvor aus den Verhandlungen mit den anderen Fraktionen zur Kompromisssuche zurückgezogen und angekündigt, das Gesetzesvorhaben pauschal abzulehnen und dafür auch ein mögliches Mehrheitsbündnis mit Stimmen der rechtskonservativen ECR- (Europäische Konservative und Reformer) und der rechtsnationalistischen ID-Fraktion (Identität und Demokratie) zu bilden.

Bei der Abstimmung am 15.06.2023 über den EVP-Antrag auf vollständige Ablehnung des Gesetzesvorschlags kam es mit 44:44 Stimmen zu einer Pattsituation und damit zur Ablehnung des Vorschlags. Weitere gemeinsame Änderungsanträge der Fraktionen der Sozialdemokraten, Liberalen, Grünen und Linken wurden dann aber ebenfalls überwiegend abgelehnt. Eine finale Abstimmung kam nicht zustande. Die Ausschusssitzung wurde unterbrochen und am 27.06.2023 fortgesetzt.

Mit welcher Nervosität und Vehemenz die EVP-Fraktion versuchte, eine WVO-Verhinderung zu organisieren, wird wie folgt deutlich: Das Patt am 15.06.2023 im Umweltausschuss resultierte aus dem positiven Votum zweier deutscher EVP-Abgeordneter im ENVI. Um dies bei der vertagten Sitzung zu verhindern und die Ablehnung abzusichern, wurden für die Abstimmung am 27.06.2024 zahlreiche EVP-Mitglieder ausgetauscht. Von den 22 stimmberechtigten Abgeordneten waren lediglich zwölf EVP-Politiker als Vollmitglieder im Gremium eingetragen. Von den verbleibenden zehn Mandaten war nur eine Person stellvertretendes Ausschussmitglied; die neun weiteren EVP-Mandatsträger waren nicht einmal als reguläre Stellvertretende als Teil des EU-Umweltausschusses benannt. Doch es kam erneut und für die EVP überraschend zu einem weiteren Patt. Der geänderte Gesetzentwurf wurde zwar nicht abgelehnt, aber unverändert zur Entscheidung an das Parlamentsplenum zurückverwiesen.

Damit gab es für die Abstimmung im Parlament, was ungewöhnlich ist, keinen Bericht und keine Entscheidungsempfehlung. Dieses stimmte in namentlicher Abstimmung am 12.07.2023 dem etwas „holprigen“ Entwurf mit 336 gegen 300 Stimmen zu und lehnte im Gegenzug einen Antrag der EVP auf Zurückweisung mit 324 gegen 312 Stimmen ab. Das Parlament hatte damit seine Position durch Mehrheitsentscheidung bestimmt. Bemerkenswert ist hierbei, dass, wie schon im Umweltausschuss, einige Abgeordnete, insbesondere der EVP, die Fraktionsdisziplin durchbrachen und für die WVO stimmten. Die Abweichler wurden allerdings in kurzer Zeit über einschlägige soziale Netzwerke öffentlich bekannt gemacht, ja regelrecht stigmatisiert, und erfuhren massiven persönlichen Druck aus den eigenen politischen Reihen.

In der Zwischenzeit hatte am 20.06.2023 der Umweltministerrat der EU getagt. Dort gab es eine mehrheitliche Zustimmung mit qualifizierter Mehrheit (siehe Textbox 1) zu einer „allgemeinen Ausrichtung“ an der Ratsposition zur WVO (CEU 2023). In den folgenden Trilog-Verhandlungen konnte nach hartem und kontroversem Ringen am 09.11.2023 eine Einigung auf einen Kompromiss erzielt werden. Am 29.11.2023 votierte der Umweltausschuss des EU-Parlaments mit 53 Ja- und 28 Nein-Stimmen sowie vier Enthaltungen für den WVO-Kompromissvorschlag. Zustimmung kam am 27.02.2024 auch vom EU-Parlament mit 329 Ja-Stimmen, 275 Nein-Voten und 24 Enthaltungen.

7 Der parlamentarische Showdown im Rat

Nun war noch die Entscheidung des Rates mit qualifizierter Mehrheit erforderlich. Deutschland, vertreten durch Umweltministerin Steffi Lemke, hatte stets Zustimmung zur Gesetzesvorlage signalisiert. Vor der für den 25.03.2024 angesetzten Abstimmung im Rat der EU-Umweltminister und -ministerinnen war jedoch keine qualifizierte Mehrheit für den Kompromiss mehr gegeben. Die Vertretungen von acht EU-Mitgliedsstaaten zogen, teilweise überraschend, ihre Zustimmung zurück und wollten dagegenstimmen (darunter Schweden, Italien, die Niederlande und Ungarn) oder sich enthalten (Österreich, Belgien, Finnland und Polen). Der damalige Ratspräsident Charles Michel nahm daraufhin die Abstimmung von der Tagesordnung.

Eine neue Abstimmung fand im Rat am 17.06.2024 statt, nachdem die österreichische Umweltministerin Leonore Gewessler (Grüne) ihre Zustimmung angekündigt hatte. Das Gesetz wurde dort mit qualifizierter Mehrheit angenommen, war damit von beiden legislativen Organen beschlossen und wurde am 29.07.2024 im Amtsblatt der EU veröffentlicht (EU 2024). Die innerhalb der österreichischen Regierung umstrittene Zustimmung der Umweltministerin löste dort erhebliche Konflikte aus. Bundeskanzler Karl Nehammer stellte sogar Strafanzeige gegen die Umweltministerin; diese wurde im September 2024 von der österreichischen Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft (WKStA) jedoch als unbegründet zurückgewiesen und Ermittlungen wurden erst gar nicht eingeleitet (Der Standard 2024).

Bis zuletzt haben vor allem wald- und industrienahe Verbände gegen das Gesetz mobil gemacht. Der europäische Landwirtschafts-Dachverband COPA-COGECA, in dem der Deutsche Bauernverband zu den wichtigsten Akteuren gehört, schickte den EU-Abgeordneten eine vorbereitete Abstimmungsliste zu, in der detaillierte Empfehlungen für die unterschiedlichen Szenarien gegeben werden. In dem Schreiben empfahl er den konservativen Abgeordneten, Änderungsanträgen aus dem Lager rechtspopulistischer Parteien zuzustimmen, falls sich für eine vollständige Ablehnung keine Mehrheit finden sollte (Arago et al. 2023). Auch die Arbeitsgemeinschaft Deutscher Waldbesitzerverbände (AGDW) kritisierte bereits die Zustimmung des EU-Parlaments heftig und bewertete sie als falsch (AGDW 2023): „Das Parlament hätte den Gesetzentwurf in dieser Form nicht billigen dürfen, denn es würde den Kernzielen des Green Deals, der Begrenzung des Klimawandels und dem Artenschutz nicht gerecht. Die Folgen der WVO sind jetzt eine Verknappung des Rohstoffes Holz und die Klimaleistung des Waldes wird deutlich abnehmen. Weitere Folgen sind jetzt der Import von Holz aus Ländern mit nicht nachhaltiger Waldbewirtschaftung“, so die ADGW.

Auch nach Verabschiedung der WVO blieben große Teile der deutschen Forstbranche und die Waldbesitzerverbände bei ihrer grundsätzlichen Ablehnung. So spricht der Verband der Familienbetriebe Land und Forst e.V. (FABLF) von einem neuen bürokratischen Konstrukt aus Diktat und Ordnungsrecht, das dem eigentlichen Ziel des Naturschutzes entgegenwirke. Gleichlautend äußert sich der Europäische Privatwaldbesitzerverband (CEPF), der das Abstimmungsergebnis „völlig unverständlich” nennt: „Die WVO würde die Wälder weiter destabilisieren, den Umbau hin zu klimastabilen Beständen verhindern und zu einem Rückgang bei der Bereitstellung von Holz führen“ (Forstpraxis 2024).

Diese höchst spannungsgeladene Geschichte auf dem Weg zur WVO zu kennen ist deshalb wichtig, weil sie die nun anstehende Umsetzung der WVO in den einzelnen Mitgliedstaaten und insbesondere auch in Deutschland enorm belastet. Der von deutschen EVP-Parlamentariern wesentlich mitorganisierte Widerstand gegen die WVO ist im politischen Raum nach wie vor präsent. Und die WVO gibt es nur, weil es eine österreichische Ministerin gewagt hat, eine persönliche Entscheidung zu treffen, die zwar den Mehrheitswillen der europäischen Bevölkerung abbildete, aber nicht der politischen Meinung des deutlich größeren konservativen Koalitionspartners in der damaligen Regierung entsprach. Verabschiedet wurde die WVO zudem quasi in den letzten Sekunden der Amtszeit des vergangenen EU-Parlaments und der Kommission. Mit den deutlichen (konservativen) Machtverschiebungen nach den EU-Wahlen vom Juni 2024 im Parlament, den damit verbundenen programmatischen Veränderungen und so, wie sich jetzt politisch die neue EU-Kommission präsentiert, wäre eine WVO nicht mehr vorstellbar. Es ist zu erwarten, dass weitere noch ausstehende legislative Reformvorhaben des Green Deal, wenn überhaupt, nur noch mit sehr geringer Wirkmächtigkeit ausgestattet werden.

8 Ausblick

Ist die verabschiedete WVO nun ein akzeptabler Kompromiss und eine ausreichende und verbindliche gesetzliche Basis für notwendige Veränderungen in den Kulturlandschaften einschließlich der Wälder? Oder wurden die ursprünglichen Kommissionsvorschläge so weit verwässert, dass kaum mit sinnvollen Maßnahmen zu rechnen ist und lediglich neue Bürokratie und Berichtspflichten entstehen? In einem Folgebeitrag (Luick et al. 2025 a; eingereicht) zeigen wir auf, welche praktischen Probleme jetzt bei der Implementierung gelöst werden müssen. Und es wird deutlich werden, dass die Erwartungen wohl nur teilweise dem real Möglichen entsprechen werden. Wir entwickeln konstruktive Vorschläge, wie nun die rechtskräftige WVO in für die Akteure akzeptierbare Umsetzungsansätze überführt werden kann. Trotz aller Mängel hat die WVO als Gesetzesprojekt unsere volle Sympathie und Unterstützung. Es war das Maximale, was in einer äußerst schwierigen politischen Gemengelage erreichbar war. Dennoch ist wichtig, auf Schwächen und Defizite der WVO hinzuweisen, die in der realen Anwendung (noch) korrigiert werden können. Es darf nicht eintreten, dass die WVO von interessierter Seite zum einen als neues „Bürokratiemonster“ inszeniert wird und zum anderen zugleich in lediglich abstrakter Weise versucht wird, die gesetzlichen Grundanforderungen zu bedienen.

- Das in der EU-Biodiversitätsstrategie 2020 angestrebte Ziel, durch freiwillige nationale Maßnahmen bis 2020 mindestens 15 % der geschädigten Ökosysteme wiederherzustellen (dies würde auch dem Aichi-Ziel 15 des Übereinkommens über die biologische Vielfalt entsprechen), wurde nicht einmal tendenziell erreicht. – Wenn (europäische) Nationalstaaten und auch die EU auf internationaler Ebene mit Vehemenz die Dringlichkeit von mehr und starken Maßnahmen für den Umwelt- und Naturschutz einfordern, heißt das nicht automatisch, dass dies auch mit entsprechender Umsetzung durch EU-rechtliche und nationale Instrumente einhergeht. – Das WVO-Gesetzgebungsverfahren macht sehr deutlich, wie wichtig die Rolle von Nichtregierungsorganisationen und auch von Landnutzungsverbänden ist, wenn diese evidente Fakten bereitstellen, auf praktische Probleme hinweisen und sinnvolle Verbesserungsvorschläge machen. Gleichzeitig ist zu kritisieren, dass, wie im Diskursprozess der WVO stattgefunden, mit eindeutig falschen Informationen medial wirksame Narrative geschaffen werden. – Ebenso wichtig und zu stärken ist die Rolle der Wissenschaft, um (1) faktische Handlungserfordernisse zu formulieren und zu begründen, (2) Fake News zu entlarven und (3) praxisgeeignete, der Dimension der Herausforderungen (wie den überschrittenen planetaren Grenzen) adäquate Ziele und Maßnahmen gemeinsam mit gesellschaftlichen Akteuren zu entwickeln. – Die WVO strebt an, die Ziele zur aktiven Wiederherstellung von Natur in ein flächenwirksames Gesamtkonzept, insbesondere mit dem Klimaschutz und der Landnutzung, zu integrieren. Damit geht es über bisher meist sektoral angestrebte Ziele deutlich hinaus. In den nationalen Wiederherstellungsplänen und der folgenden Umsetzung muss dieser integrierende Ansatz für die Entwicklung multifunktional wirksamer Ökosysteme und Landschaften anspruchsvoll realisiert werden. Nur so können die notwendigen vielfältigen Ökosystemleistungen auch entsprechend gefördert werden. – Durch die juristische Fassung als Verordnung gilt die WVO unmittelbar in den Mitgliedstaaten der EU und bedarf nicht einer gesetzlichen nationalen Umsetzung.

Arago, A., Born, C.-H., Ciscato, E., Cliquet, A. + 12 authors (2023): Legal assessment explaining why COPA*COGECA's objections against the Nature Restoration Act proposal are misleading. Tilburg University, Public Law & Governance. https://research.tilburguniversity.edu/en/publications/legal-assessment-explaining-why-copacogecas-objections-against-th

AGDW (Arbeitsgemeinschaft Deutscher Waldbesitzerverbände) (2023): Waldeigentümer kritisieren Zustimmung des EU-Parlaments zum Nature Restoration Law. https://www.waldeigentuemer.de/waldeigentuemer-kritisieren-zustimmung-des-eu-parlaments-zum-nature-restoration-law-richtige-ziele-aber-falscher-ansatz/

BirdLife Europe (2015): Mid-term assessment of progress on the EU 2020 Biodiversity Strategy 2020. Brussels. https://www.nabu.de/imperia/md/content/nabude/naturschutz/150601-nabu-birdlife-midtermreview.pdf

BMUV (Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz, nukleare Sicherheit und Verbraucherschutz) (2024): Die Nationale Strategie zur Biologischen Vielfalt 2030 (NBS 2030). https://www.bmuv.de/download/die-nationale-strategie-zur-biologischen-vielfalt-2030-nbs-2030

CEU (Council of the European Union) (2023): Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council on nature restoration – General approach, 2022/0195 (COD). https://www.consilium.europa.eu/media/65128/st10867-en23.pdf

CEU (Council of the European Union) (2024): What is the state of nature in the EU? https://www.consilium.europa.eu/en/infographics/state-of-eu-nature/ Dasgupta, P. (2021): The Economics of Biodiversity – The Dasgupta Review. Full Report. 610 p. (London: HM Treasury). https://www.gov.uk/government/publications/final-report-the-economics-of-biodiversity-the-dasgupta-review

Der Standard (2024): ÖVP mit Anzeige gegen Gewessler wegen Renaturierung gescheitert – Grüne fordern Entschuldigung. https://www.derstandard.de/story/3000000236402/wegen-renaturierungsgesetz-oevp-scheitert-mit-anzeige-gegen-gewessler

Deutsche Bundesregierung (2021): Aktiv für die biologische Vielfalt – Rechenschaftsbericht 2021 der Bundesregierung zur Umsetzung der Nationalen Strategie zur biologischen Vielfalt. Berlin. https://www.bmuv.de/fileadmin/Daten_BMU/Download_PDF/Naturschutz/rechenschaftsbericht_2021_bf.pdf

Deutsche Bundesregierung (2023): Indikatorenbericht 2023 der Bundesregierung zur Nationalen Strategie zur biologischen Vielfalt. Berlin. https://www.bmuv.de/fileadmin/Daten_BMU/Download_PDF/Naturschutz/nbs_indikatorenbericht_2023_bf.pdf

DNR (Deutscher Naturschutzring) (2023): Von der Mahnung bis zur Klage: Vertragsverletzungsverfahren im Umweltbereich. Berlin. https://www.dnr.de/sites/default/files/2022-07/steckbrief.vertragsverletzungsverfahren.pdf

De Vos, J.M., Joppa, L.N., Gittleman, J.L., Stephen, P.R., Pimm, S.L. (2014): Estimating the Normal Background Rate of Species Extinction. Conservation Biology 29 (2), 452-462. DOI.10.1111/cobi.12380

EC (European Commission) (2011): Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions – Our life insurance, our natural capital: an EU biodiversity strategy to 2020. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52011DC0244

EC (European Commission) (2019): The European Green Deal – Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:52019DC0640

EC (European Commission) (2020): EU Biodiversity Strategy for 2030 – Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:52020DC0380

EC (European Commission) (2021a): The European Green Deal – Delivering on our targets. https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/fs_21_3688

EC (European Commission) (2021b): The EU Forest Strategy – Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A52021DC0572

EC (European Commission) (2021, 2023): Better regulation: guidelines and toolbox. https://commission.europa.eu/law/law-making-process/planning-and-proposing-law/better-regulation/better-regulation-guidelines-and-toolbox_en

EC (European Commission) (2022a): Proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council on nature restoration – COM/2022/304 final. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A52022PC0304

EC (European Commission) (2022b): Commission staff working document – Impact Assessment – Accompanying the proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council on nature restoration, COM (2022) 304 final, SEC(2022) 256 final, SWD(2022) 168 final. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A52022SC0167&qid=1686750707844

EC (European Commission) (2022c): Commission staff working document – Executive Summary of the Evaluation of the EU Biodiversity Strategy to 2020. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52022SC0285 EC (European Commission) (2023): EU Renewable Energy Directive (RED 3 – Directive (EU) 2023/2413 of the European Parliament and of the Council of 18 October 2023 amending Directive (EU) 2018/2001, Regulation (EU) 2018/1999 and Directive 98/70/EC as regards the promotion of energy from renewable sources, and repealing Council Directive (EU) 2015/652. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202302413

EEA (European Environmental Agency) (2019): The European environment – state and outlook 2020, Knowledge for transition to a sustainable Europe. https://www.eea.europa.eu/soer/publications/soer-2020

EEA (European Environmental Agency) (2020): State of nature in the EU – Results from reporting under the nature directives 2013-2018. EEA Report No 10/2020, 142. DOI.10.2800/088178

EEA (European Environmental Agency) (2023): Conservation status and trends of habitats and species. https://www.eea.europa.eu/en/analysis/maps-and-charts/conservation-status-and-trends-article-17-national-summary-dashboards-archived

EU (European Union) (2024): Regulation (EU) 2024/1991 of the European Parliament and of the Council of 24 June 2024 on nature restoration and amending Regulation (EU) 2022/869 (Text with EEA relevance). https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32024R1991&qid=1722240349976

EVP (Europäische Volkspartei) (2022–2024): https://docs.google.com/document/d/1fLvhzQvcdxsvh0lJDtRbD9zOB_Ifhwx2WCskica7j2o/edit

EURACTIV (2024): EU-Naturschutzgesetz: Befürworter und Kritiker protestieren in Brüssel. https://www.euractiv.de/section/landwirtschaft-und-ernahrung/news/eu-naturschutzgesetz-befuerworter-und-kritiker-protestieren-in-bruessel/

FACE (European Federation for Hunding and Conservation) (2023): Europäischer Europas Jäger schreiben Geschichte mit #SignforHunting-Kampagne. https://www.face.eu/2023/06/europas-jager-schreiben-geschichte-mit-signforhunting-kampagne/

Forstpraxis (2024): Nature Restoration Law beschlossen: Macht der Kompromiss eine Zusammenarbeit möglich? https://www.forstpraxis.de/nature-restoration-law-beschlossen-macht-der-kompromiss-eine-zusammenarbeit-moeglich-23048

Gatti, R.C., Zannini, P., Piovesan, G., Alessi, N. + 14 authors (2023): Analysing the distribution of strictly protected areas toward the EU 2030 target. Biodiversity and Conservation 32, 3157-3174. DOI.org/10.1007/s10531-023-02644-5

Hallmann, C.A., Sorg, M., Jongejans, E., Siepel, H. + 8 authors (2017): More than 75 percent decline over 27 years in total flying insect biomass in protected areas. PLoS ONE 12(10). DOI.10.1371/journal.pone.0185809

HBS (Heinrich Böll Stiftung) & BUND (2025): Wasseratlas – Daten und Fakten über die Grundlage des Lebens. Berlin, 60 S. https://www.boell.de/sites/default/files/2025-01/wasseratlas2025.pdf

IPBES (Intergovernmental Science-Policy Platform on Biodiversity and Ecosystem Services) (2019): Global assessment report on biodiversity and ecosystem services of the Intergovernmental Science-Policy Platform on Biodiversity and Ecosystem Services. E. S. Brondizio, J. Settele, S. Díaz, and H. T. Ngo (eds.). IPBES secretariat, Bonn, Germany. 1148 p. DOI.10.5281/zenodo.3831673

IPBES (Intergovernmental Science-Policy Platform on Biodiversity and Ecosystem Services) (2024): The thematic assessment report on interlaces among biodiversity, water, food and health – Summary for Policymakers. https://ipbes.canto.de/v/IPBES11Media/landing?viewIndex=0

Luick, R., Jedicke, E., Fartmann, T., Großmann, M, Potthast, T., Ibisch, P. (2025a): Wie wird die EU Wiederherstellungsverordnung (WVO) umgesetzt? Die WVO im Detail und Orientierungen für weitere rechtliche Verpflichtungen. Naturschutz und Landschaftsplanung 57 (4), eingereicht.

Luick, R., Jedicke, E., Fartmann, T., Großmann, M., Potthast, T., Ibisch, P. (2025b): Unsere Wälder im Spannungsfeld von Klimaschutz und Ressourcenbereitstellung – Bilanzierung und Prognosen der LULUCF-Ziele und Konsequenzen für das politische, planerische und praktische Handeln. Naturschutz und Landschaftsplanung 57 (5), eingereicht.

NABU (2023): EU-Renaturierungsgesetz: Spitz auf Knopf vor wichtiger Abstimmung. https://blogs.nabu.de/naturschaetze-retten/nrl-abstimmung-umweltausschuss/

NEOFO (Netzwerk-Forum zur Biodiversitätsforschung Deutschland) (2024): Post-2020 CBD Global Biodiversity Framework (GBF) – Ergebnis der CBD COP-15: 23 neue globale Biodiversitätsziele bis 2030. https://www.ufz.de/nefo/index.php?de=47996

NOZ (Neue Osnabrücker Zeitung) (2024): Bauernprotest in Brüssel eskaliert – Szenen wie in „einem Bürgerkrieg“: EU-Naturschutzgesetz droht das Scheitern. https://www.noz.de/deutschland-welt/politik/artikel/bruessel-eu-naturschutzgesetz-durch-bauernprotest-in-gefahr-46539184

Pe’er, G. Kachler, J., Herzon, I., Hering, D. + 10 authors (2023): Scientists support the EU’s Green Deal and reject the unjustified argumentation against the Sustainable Use Regulation and the Nature Restoration Law. https://zenodo.org/records/8128624

Pe’er, G. Kachler, J., Herzon, I., Hering, D. + 19 authors (2024): Role of science and scientists in public debates around environmental policy negotiations: the case of nature restoration and agrochemical regulation in the European Union. Version v4, February 5, 2024. https://zenodo.org/records/10631871

Persson, L., Carney Almroth, B.M., Collins, C.D., Cornell, S. + 10 authors (2022): Outside the Safe Operating Space of the Planetary Boundary for Novel Entities. Environmental Science & Technology, 56(3), 1510–1521. DOI.10.1021/acs.est.1c04158

PIK (Potsdam Institut für Klimafolgenforschung) (2024): Planetary Boundaries – defining a safe operating space for humanity. https://www.pik-potsdam.de/en/output/infodesk/planetary-boundaries/planetary-boundaries Richardson, K., Steffen, W., Lucht, W., Bendtsen, J. + 20 authors (2023): Earth beyond six of nine planetary boundaries. Science Advances, 9 (37). DOI.10.1126/sciadv.adh2458

Rockström, J., Steffen, W., Noone, K., Persson, Å. + 25 authors (2009): Planetary boundaries: Exploring the safe operating space for humanity. Ecology and Society 14 (2): 32. http://www.ecologyandsociety.org/vol14/iss2/art32/

Rockström, J., Gupta, J., Quin, D., Lade, S.J. + 48 authors (2023): Safe and just Earth system boundaries. Nature, Vol. 619, 102–111. DOI.10.1038/s41586-023-06083-8

Science Adviser (2023): Scientists urge European Parliament to vote for nature restoration law. https://www.science.org/content/article/scientists-urge-european-parliament-vote-nature-restoration-law

SCBD (Secretariat of the Convention on Biological Diversity) (2020): Global Biodiversity Outlook 5. Montreal, 211 p. https://www.cbd.int/gbo/gbo5/publication/gbo-5-en.pdf

SER (Society for Restoration Ecology) (2023): Legal assessment explaining why COPA & COGECA's objections against the Nature Restoration Act proposal are misleading. https://chapter.ser.org/europe/files/2023/07/legal-assessment-of-Copa-Cogeca-objections-.pdf

SZ (Süddeutsche Zeitung) (2024): Warum der Grund für die Wut der Bauern in Brüssel liegt. https://www.sueddeutsche.de/politik/bauern-eu-agrarpolitik-klimapolitik-gruene-proteste-1.6331286

UNEP (United Nations Environment Programme) (1992, 2011): Convention on Biological Diversity – text and annexes. https://www.cbd.int/doc/legal/cbd-en.pdf

UNEP (United Nations Environment Programme) (2023): Report of the conference of the parties (COP) of the conference of the parties to the convention on biological diversity on the second part of its 15th meeting (Globale Biodiversitätsrahmen von Kumming-Montreal / GBF, Global Biodiversity Framework). https://www.cbd.int/doc/c/f98d/390c/d25842dd39bd8dc3d7d2ae14/cop-15-17-en.pdf

UN (United Nations) (2019): United Nations Decade on Ecosystem Restoration (2021–2030) – Resolution adopted by the General Assembly on 1 March 2019 (RES 73/284). https://documents.un.org/doc/undoc/gen/n19/060/16/pdf/n1906016.pdf

UN (United Nations) (2020): The United Nations Decade on Ecosystem Restoration Strategy. https://wedocs.unep.org/bitstream/handle/20.500.11822/31813/ERDStrat.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Wirth, C., Hansjürgens, B., Dormann, C., Mewes, M. + 6 authors (2015): Inwertsetzung von Biodiversität: Wissenschaftliche Grundlagen und politische Perspektiven. Gutachten an den Deutschen Bundestag, Büro für Technikfolgen-Abschätzung (TAB). Universität Leipzig, Deutsches Zentrum für integrative Biodiversitätsforschung (iDIV), Leipzig, 252 S. https://dserver.bundestag.de/btd/18/037/1803764.pdf

Wirth, C., Bruelheide, H., Farwig, N., Maylin, J.M., Settele, J. (Hrsg.) (2024): Faktencheck Artenvielfalt – Bestandsaufnahme und Perspektiven für den Erhalt der biologischen Vielfalt in Deutschland. Oekom, München. DOI.org/10.14512/9783987263361

WWF (2020) Time is up: EU misses 2020 biodiversity targets by a long shot, EEA report shows. https://www.wwf.eu/?979916/Time-is-up-EU-misses-2020-biodiversity-targets-by-a-long-shot-EEA-report-shows WWF (2024) Living Planet Report 2024 – a system in peril. Gland, Switzerland, 94 p. https://www.worldwildlife.org/publications/2024-living-planet-report

Am 18.08.2024 ist die EU-Verordnung über die Wiederherstellung der Natur (WVO; EU Nature Restoration Law, NRL) in Kraft getreten. Die WVO ist ein wichtiger Bestandteil des Green-Deal-Projekts der EU-Kommission und dient dazu, völkerrechtsverbindliche UN-Vereinbarungen zum Schutz der Natur und des Klimas (etwa Klimarahmen- und Biodiversitätskonvention) umzusetzen. Sie geht über sektorale Ziele deutlich hinaus, indem sie ein flächenwirksames Gesamtkonzept für Biodiversität, Klimaschutz und Landnutzung anstrebt. Der Entwurfstext hat sich im überaus kontrovers geführten Gesetzgebungsverfahren von der Einbringung bis zur Verabschiedung substanziell verändert und drohte mehrfach zu scheitern. Dieser Beitrag beschreibt aus Sicht von Wissenschaftlern der Naturschutzforschung als Rückblick den Verlauf und die Hintergründe des Gesetzgebungsprozesses. Diese zu kennen ist wichtig, um die Entwicklung der durch die Mitgliedstaaten bis zum 01.09.2026 vorzulegenden Wiederherstellungspläne mit konkreten Zielen und Umsetzungswegen zu verstehen und zu unterstützen. Die Genese und Verabschiedung der WVO ist einem einmaligen politischen Zeitfenster geschuldet.

The EU regulation on nature restoration: Background, development and course of the legislative process - a review

The EU Nature Restoration Law (NRL) came into force on August 18th 2024. The NRL is an important part of the EU Commission's Green Deal project and serves to implement UN agreements on the protection of nature and the climate that are binding under international law (e.g. the Framework Convention on Climate Change and the Convention on Biodiversity). The draft text changed substantially in the extremely controversial legislative process from its introduction to its adoption and threatened to fail several times. This article describes the course and background of the legislative process from the perspective of nature conservation scientists. Knowing this is important in order to understand and support the development of restoration plans with specific objectives and implementation paths to be submitted by Member States by September 1st 2026. The genesis and adoption of the NRL was due to a unique political window of opportunity.

Zu diesem Artikel liegen noch keine Kommentare vor.

Artikel kommentierenSchreiben Sie den ersten Kommentar.