Der „Beweidungsmanager“

Der Schutz der Biodiversität führt immer wieder zu Zielkonflikten im Naturschutz. In einigen Fällen, beispielsweise bei Wolf und Biber, führte dies zu neuen Berufszweigen – den Wolfs- beziehungsweise Bibermanagern (hier ist stets die weibliche und männliche Form gleichermaßen gemeint). Robert S. Sommer und Birthe Pesch haben nun ein Plädoyer für die Etablierung einer beruflichen Position in Verbänden und Behörden formuliert, die zur Förderung artenreicher Landschaften und den Interessen der Weidetierhaltenden geschaffen werden sollte.

von Robert S. Sommer 1,2 & Birthe Pesch 3 erschienen am 04.09.20251 Hochschule Neubrandenburg, Fachbereich Landschaftswissenschaften und Geomatik

2 Universität Rostock, Philosophische Fakultät, Lehrstuhl für Ur- und Frühgeschichte

3 Ortsstraße 5, 61209 Echzell

Es gibt auch positive Nachrichten im Artenschutz: Waldbewohnende Vogelarten befinden sich im Aufwärtstrend, Fischotter, Kranich und Seeadler werden häufiger. In den letzten Jahrzehnten führte die stetige Zunahme von Wölfen und Bibern aber auch zu einer wachsenden Zahl an Konflikten. Das hatte die Einführung der beruflichen Spezialisierung „Wolfsmanager“ und „Bibermanager“ zur Folge.

Während mit diesen beruflichen Kompetenzen Probleme gelöst werden sollen, welche durch die Zunahme dieser Arten in der von Menschen genutzten Landschaft entstehen, schwindet die biologische Vielfalt in Deutschland weiterhin, ohne dass sich dieser Abwärtstrend verbessert (Wirth et al. 2024).

Sollten wir im Naturschutz neben dem oft nur kurzfristigen (aber trotzdem notwendigen) Ringen gegen den Biodiversitätsschwund nicht auch viel mehr in die langfristige Vorsorge für die Förderung von artenreichen und vielfältigen, multifunktionalen Landschaften investieren, wie es aktuell von Fachpraktikern und Wissenschaft (Jedicke et al. 2024 a, b) gefordert wird?

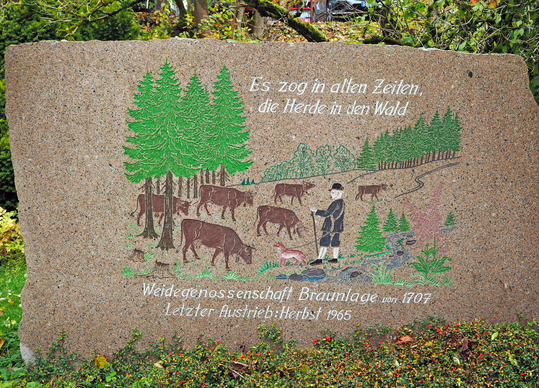

Folgende Fakten sind allgemein in der Naturschutzbiologie anerkannt: Der Artenschwund findet vor allem im Offenland statt und extensive Beweidung ist eine der besten und effektivsten Möglichkeiten, um langfristig artenreiche und vielfältige Landschaften zu erzeugen (Luick et al. 2024) beziehungsweise zu erhalten (http://kalkmagerrasen.net). Hinsichtlich des Insektensterbens ist gerade die Schaffung und Förderung von hochwertigen Lebensräumen und die biodiversitätssensible Landnutzung die wichtigste regionale Naturschutzstrategie in Agrarlandschaften (vgl. Anliegen Natur 2024, Kortmann et al. 2025). In vielen Offenlandschaftsbereichen, die in historischer und jüngster Zeit beweidet wurden, schwindet die Artenvielfalt in Deutschland, weil die Beweidung aus verschiedenen Gründen nicht mehr aufrechterhalten werden kann. Auf die überragende Bedeutung der Beweidung zur Förderung der biologischen Vielfalt weist auch die „Weideresolution“ deutscher Naturschutzakteure zum Insekten- und Biodiversitätsschwund hin (http://weidelandschaften.org). Ein weiteres starkes Argument für die Förderung von Beweidung als Naturschutzmaßnahme ist die zunehmende wissenschaftliche Kenntnis über die positiven Effekte der Waldweide für die Artenvielfalt, die historisch eine lange Tradition hat und heterogene, mosaikartige Landschaften mit lichten Wäldern fördert (Rupp, 2025 Rupp et al. 2022).

Ein Naturschutzprojekt im Offenland läuft meistens so ab: Nachdem die Fördergelder beschafft sind, wird die Ursache der Degradierung des Ökosystems eingedämmt. Gleichzeitig werden Landwirte in der Region gesucht, die noch Tierhaltung betreiben und gefragt, ob es nicht möglich wäre, die Gebiete extensiv zu beweiden. Natürlich möglichst langfristig, wie zum Beispiel im EU Life-Projekt „Limicodra“ in Nordostdeutschland, in dem die früheren Funktionen entwässerter und degradierter küstennaher Grünlandökosysteme wieder hergestellt werden sollen (https://www.life-limicodra.de/de/).

Wir Naturschützerinnen und Naturschützer müssen uns viel mehr darüber Gedanken machen, dass die Landwirtinnen und Landwirte sowie ihre Betriebsnachfolger nur bei ausreichender wirtschaftlicher Perspektive über Jahre und Jahrzehnte hinweg weiterhin Tierhaltung betreiben und somit auch die biodiversitätsfördernde Landschaftspflegeleistung erbringen können. Das wird vor allem mit Aussicht auf ein angenehmes und finanziell- und emotional sorgenfreies Berufsleben passieren.

Wenn wir es wirklich ernst meinen mit den Zielen der nationalen Biodiversitätsstrategie 2030, müssen die weidetierhaltenden Betriebe, zum Beispiel Schafhaltende, Schäfereien/Wanderschäfereien oder Halterinnen und Halter von Mutterkuhherden, langfristig deutlich engagierter gefördert und unterstützt werden. Im Biosphärenreservat Schwäbische Alb, wo Hüte- und Wanderschäferei, Naturschutz und Tourismus traditionell gesellschaftlich „zusammengedacht“ werden, gibt es zum Beispiel eigenständige regionale Bestrebungen der Großschutzgebietsverwaltung, die Schäferei gezielt ökonomisch zu stärken (https://www.biosphaerengebiet-alb.de/projekte/detail/oekonomische-staerkung-der-huete-und-wanderschaeferei), die eine Vorbildfunktion für andere nationale Naturlandschaften in Deutschland haben kann. Hier fand auch die Anerkennung der Süddeutschen Wander- und Hüteschäferei durch die UNESCO als immaterielles Kulturerbe im Jahr 2020 weitreichende Beachtung.

Bisher stehen die Tierhalter jedoch meistens organisatorisch alleine dar: Anstatt auf dem „Roten Teppich“ entlang zu stolzieren, den der Naturschutz vor den Tierhaltern ausrollen müsste, steht gerade die Schäferei vor einem massiven wirtschaftlichen Zukunftsproblem. Es sollte für uns Naturschützer auch ein Alarmsignal sein, wenn wir von Schäfereibetrieben hören, dass sie gar nicht erst versucht haben, sich um Fördermaßnahmen zu bewerben, weil ihnen der bürokratische Aufwand zu groß ist. In anderen Fällen sind zum Beispiel die Anforderungen für die Errichtung von wolfssicheren Zäunen aufgrund mangelnder wirtschaftlicher und personeller Stärke einfach nicht erfüllbar. Ohne eine wirkliche Änderung an dieser Situation wird sich dieser Abwärtstrend für Beweidung und Weidetierhaltung nicht verbessern.

Um eine Trendwende im Naturschutz nicht nur auf dem Papier zu formulieren, schlagen wir vor, in Behörden oder Verbänden Personen auszuweisen oder einzustellen, welche sich professionell und unentgeltlich um die Belange von Weidetierhaltenden kümmern. Das Ziel ist dabei, artenreiche Weiden, die standortgemäß weder über- noch unternutzt werden und (maximal) eine leichte Düngung erhalten, langfristig zu sichern, zu fördern, diese räumlich wieder auszuweiten und damit den bisherigen Trend umzukehren!

Wir fordern daher Behörden, Verbände und Stiftungen dazu auf, die langfristige Förderung und Sicherung der extensiven Weidetierhaltung durch die Schaffung der beruflichen Position eines „Beweidungsmanagers“ zu fördern. Der Beweidungsmanager stützt die Umsetzung und Förderung der extensiven Beweidung von Flächen genau an den Stellen, wo zum Beispiel kleineren Betrieben die organisatorischen und/oder personellen Kapazitäten fehlen.

Die relevanten Aufgaben des Beweidungsmanagers sind in Kasten 1 aufgelistet und die nötige Qualifikation für diese Aufgabe wird in Kasten 2 beschrieben. Zur Erprobung geeigneter Modelle für die Etablierung eines Beweidungsmanagers könnten die zuständigen Behörden oder Verbände einzelner Großschutzprojekte im Rahmen von LIFE+-Projekten Beweidungsmanagement in den Fokus rücken. Im Wetteraukreis in Hessen diente das LIFE+-Projekt „Wetterauer Hutungen“ auch der Stärkung von Schäfereien, um die Beweidung der historischen Hutungsflächen zu sichern oder zu reetablieren. Die Beratungsangebote des Projekts wurden mittlerweile beim Naturschutzfonds Wetterau e.V., Landschaftspflegeverband des Kreises, in Form einer „Schäfereiberatung“ als feste Anlaufstelle verstetigt.

- Einzelbetriebliche Beratung zu geeigneten Förderungen (GAP, AUKMs, diverse länderspezifische Naturschutzförderungen etc.) und Hilfestellung bei der Beantragung

- initiale Hilfe/Schulung des Tierhaltenden bei der Ermittlung von Kennartenvorkommen bei Pflanzen zur Beantragung der Ökoregel 5

- Klärung und Vermittlung bei Problemen mit Behörden, um die Voraussetzungen für (finanzielle) Förderungen

- Beratung zum Herdenschutz (individuell auf die Bedürfnisse eines Einzelbetriebes zugeschnitten)

- Hilfe bei der Beantragung eines Schadensausgleichs nach einem Verlust von Tieren durch Wölfe

- Hilfe bei Anträgen zur Waldweide

- Hilfe bei der Beantragung von Fördermitteln (GAP, Naturschutzförderung etc.) und Förderanträgen

- Unterstützung und naturschutzbiologische Argumentationshilfe gegenüber Naturschutzbehörden (z. B. für die Beweidung von Gewässerrändern etc.)

- Aufklärung (im Interesse eines Tierhalters) von Flächeneigentümern, Liegenschaftsämtern, Gemeinden oder Betreibern von Solarparks über die Vorteile einer Beweidung („Advokat“ der Beweidung)

- Anwerbung von kooperativen Landwirten/öffentlichen Flächeneigentümern für die Vor- oder Nachbeweidung von Acker- oder Grünlandflächen durch Schafherden

- Suche nach geeigneten Triftwegen für den Herdentrieb und Absprachen mit Flächeneigentümern

- Suche nach Pachtflächen und Flächen zur temporären Unterbringung von Weidetieren

- relevantes Hochschulstudium (alternativ qualifizierte Kenntnisse und die klare Bereitschaft zur Weiterbildung) im Bereich Naturschutz, Landwirtschaft oder Umweltplanung

- kommunikative Fähigkeiten

- sehr gute Übersicht über finanzielle Fördermöglichkeiten der extensiven Beweidung

- sehr gute Kenntnisse über Herdenschutz und Förderung des Herdenschutzes

- umfangreiche Kenntnisse über die Effekte von Beweidung in unterschiedlichen Lebensräumen auf die Vielfalt von Pflanzen und verschiedene Tiergruppen (Qualifikation im Bereich Tier- und Vegetationsökologie bzw. Störungsökologie)

- gute Vernetzung und Kontakte zu Naturschutzverwaltungen und relevanten Behörden (bzw. die Bereitschaft dafür)

- Kontakte zur Landwirtschaft und deren Vereinigungen im Arbeitsgebiet

- Kenntnisse über die ökonomische Situation von schafhaltenden Betrieben

- Kenntnisse über die Ansprüche und Besonderheiten der Weidetierhaltung von Schafen, Ziegen, Rindern und Pferden

Danksagung

Wir danken Herrn Prof. Dr. Peter Poschlod (Universität Regensburg) für zahlreiche stimulierende fachliche Anregungen bezüglich des Themas und Prof. Dr. David Vollmuth (Hochschule Neubrandenburg) für Hinweise zum Text.

Anliegen Natur (2024): Interview zur Nature-Veröffentlichung von Müller et al. (2023). Anl. Nat. 46: 1-4.

Jedicke, E., Brunzel, S., Darbi, M., von Haaren, C., Klein, A.-M., Konold, W., Luick, R., Marschall, I., Niebert, K., Ott, K., Plieninger, T., Pröbstl-Haider, U., Reinke, M., Settele, J. & Tischew, S. (2024a): Für eine zukunftsfähige Naturschutzverwaltung im 21. Jahrhundert. Teil 1: Grundprobleme auf den drei Verwaltungsebenen in den Bundesländern. Naturschutz Landschaftsplan. 56: 34-45.

Jedicke, E., Brunzel, S., Darbi, M., von Haaren, C., Klein, A.-M., Konold, W., Luick, R., Marschall, I., Niebert, K., Ott, K., Plieninger, T., Pröbstl-Haider, U., Reinke, M., Settele, J. & Tischew, S. (2024b): Für eine zukunftsfähige Naturschutzverwaltung im 21. Jahrhundert. Lösungsansätze – ein Aufruf zu einem notwendigen Reformprozess. Naturschutz Landschaftsplan. 56: 12-19.

Luick, R., Freese, J., Jedicke, E., Weber, G. & Reisinger, E. (2025): Extensive Weidesysteme als Strategie für den Naturschutz. In: Brackhane, S. & Hackländer, K. (Eds). Die Rückkehr der großen Pflanzenfresser: Konfliktfeld oder Chance für den Artenschutz? Oekom Verlag München, S. 311-341.

Kortmann, M., Chao, A., Chiu, C.-H., Heibl, C., Mitesser, O., Morinière, J., Bozicevic, V., Hothorn, T., Rothacher, J., Englmeier, J., Ewald, J., Fricke, U., Ganuza, C., Haensel, M., Moning, C., Redlich, S., Rojas-Botero, S., Tobisch, C., Uhler, J., Zhang, J., Steffan-Dewenter, I. & Müller, J. (2025): A shortcut to sample coverage standardization in metabarcoding data provides new insights into land-use effects on insect diversity. Proc. Roy. Soc. Lond. B 292: 20242927.

Rupp, M., Franke, A., Wevell von Krüger, A. & Siegel, N. (2022): Moderne Waldweide als Instrument im Waldnaturschutz – Konzept für Baden-Württemberg. Forstliche Versuchs- und Forschungsanstalt Baden-Württemberg. 94 S.

Rupp, M. (2025): Wie wirken große Pflanzenfresser im Wald? In: Brackhane, S. & Hackländer, K. (Eds). Die Rückkehr der großen Pflanzenfresser: Konfliktfeld oder Chance für den Artenschutz? Oekom Verlag München, S. 101-118.

Wirth, C., Bruelheide, H., Farwig, N., Marx, J. M. & Settele, J. (2024): Faktencheck Artenvielfalt. Bestandsaufnahme und Perspektiven für den Erhalt der biologischen Vielfalt in Deutschland. Oekom Verlag, München.

- ElbeBiber 02.10.2025 11:31Bitte nicht nur auf die Schafhalter fokussieren!!! In einigen BL haben diese derzeit ein sehr gutes Prämienangebot; über Grundprämie, Natura2000, FNL-Weideprämien, Tierprämien, Wolfszaunprämien, Herdenschutzhunde-Prämien. Damit läßt sich - derzeit - auskömmlich wirtschaften!! Wir müssen aber vor allem auch die extensiven Rinderhalter stärken. Die Prämie hier ging seit 2021 z. B. um 1/3 in Sachsen-Anhalt zurück und beträgt überhaupt nur noch ca. 50% der FNL-Schafprämie. D. h. die Landschaftspflegeleistung der extensiven Rinderhaltung muß deutlich stärker honoriert werden!Antworten