Sozial-ökologische Perspektiven zur Erhaltung der Land(wirt)schaft

Abstracts

Traditionelle Kulturlandschaften sind Grundlagen vielfältiger Ökosystemleistungen. Ihre Erhaltung ist an angepasste Landnutzungspraktiken sowie die dazugehörigen sozialen und ökologischen Voraussetzungen gebunden. Anhand der Allmendweiden des Biosphärengebiets Schwarzwald untersuchen wir im vorliegenden Beitrag Lösungsansätze für die Weiterführung landwirtschaftlicher Praktiken, die mit positiven Wirkungen für die traditionelle Kulturlandschaft verbunden sind. Dabei verwenden wir die sozial-ökologische Resilienz als interdisziplinären Analyserahmen. Unter Resilienz wird die Fähigkeit der Land(wirt)schaft verstanden, mit Veränderungen und Störungen umzugehen, ohne zentrale Charakteristika und Funktionen zu verlieren. Aufbauend auf Informationen aus 44 landwirtschaftlichen Betriebsberatungen sowie 23 halbstrukturierten Leitfadeninterviews zeigen wir, wie Leitlinien und Maßnahmen, die landwirtschaftliche Betriebe für die Zukunft vorschlagen, Resilienz operationalisieren. Zentral hierbei sind eine verbesserte Vernetzung der Akteure, verstärktes Lernen sowie eine erweiterte Partizipation am Kulturlandschaftserhalt. Aus der Perspektive der Resilienz sowie der regionalen Governance empfehlen wir, dass polyzentrische Ansätze, also die Verknüpfung horizontaler und vertikaler Ebenen der Entscheidungsfindung und -steuerung, stärkere Berücksichtigung im Management der Land(wirt)schaft finden sollten.

Social-ecological perspectives on the preservation of agricultural landscapes – findings on common pastures in the Black Forest biosphere region

Traditional cultural landscapes are the basis for providing a variety of ecosystem services. Their preservation is linked to adapted land use practices and the associated social and ecological conditions. Using common pastures of the Black Forest biosphere area as an example, this paper examines possible solutions for the continuation of agricultural practices that are associated with positive effects for the traditional cultural landscape. We use socio-ecological resilience as a analytical framework. Resilience is understood as the ability of agriculture and the landscape to cope with disturbances and changes without losing central characteristics and functions. Based on the results of 44 farm consultations and 23 semi-structured interviews, we show how forward-looking guidelines and measures proposed by farmers operationalise resilience. Central to this are improved networking between stakeholders, increased learning, and expanded participation in cultural landscape preservation. From a resilience and regional governance perspective, we recommend that polycentric approaches (i.e., linking horizontal and vertical axes of decision making and governance) be given greater consideration in agricultural management and landscape stewardship.

- Veröffentlicht am

Von Florian Brossette, Claudia Bieling, Lukas Kiefer, Walter Kemkes und Hannes Röske

Eingereicht am 22. 11. 2021, angenommen am 07. 03. 2022

1 Einleitung

Traditionelle Kulturlandschaften sind Ausdruck des komplexen und sich ändernden Zusammenspiels natürlicher Bedingungen und Prozesse sowie kultureller Praktiken (Plieninger et al. 2015). Die Erhaltung und Entwicklung von Kulturlandschaften hat eine große gesellschaftliche Bedeutung, da Kulturlandschaften die Grundlage für vielfältige Ökosystemleistungen darstellen (Plieninger et al. 2014). In Europa nehmen hierbei Gebirgsregionen wie der Schwarzwald eine herausragende Rolle ein (Huber et al. 2013). Landwirtschaftliche Praktiken haben sich in den letzten Jahrzehnten tiefgreifend verändert, zum einen im Zuge von Intensivierung und Rationalisierung (Schirpke et al. 2017), zum anderen durch Nutzungsaufgabe (MacDonald et al. 2000). Die typischen Ökosystemleistungen der Kulturlandschaften als Räume für Erholung und Identifikation können daher vielfach nicht mehr erbracht werden.

Das 2017 durch die UNESCO anerkannte Biosphärengebiet Schwarzwald verfolgt als zentrale Aufgabe den „Erhalt des Grünlands in den Steillagen der Schwarzwaldlandschaft“ (Deutsche UNESCO-Kommission 2017). Die Allmendweiden sind im Mittelalter als Gemeingüter entstanden (Henschel & Konold 2008). Durch ihre mosaikartige Anordnung in der Landschaft, ihre Struktur- und Artenvielfalt sowie ihr kulturelles Erbe sind sie das Kernelement des Biosphärengebiets Schwarzwald (Brockamp et al. 2016). Da die Zukunft der Allmendweiden durch eine landwirtschaftliche Unternutzung herausgefordert ist, entwickelt die Geschäftsstelle des Biosphärengebiets im Projekt „Allmende 2.0“ seit 2019 gemeinsam mit Akteurinnen und Akteuren der Region zukunftsfähige Konzepte für die Erhaltung der Kulturlandschaft (Brossette 2020).

Das Management von Kulturlandschaften ist ein fortlaufender dynamischer Prozess, der durch Wechselwirkungen zwischen Akteuren auf unterschiedlichen Ebenen begleitet wird. Es bedarf daher inter- sowie transdisziplinärer Ansätze, um diesen zu analysieren und zu steuern (Olsson et al. 2004). Als vielversprechend haben sich im internationalen Kontext Ansätze erwiesen, die Landschaften als sozial-ökologische Systeme (SÖS) verstehen (Kirchhoff et al. 2012, Prager 2011) und deren Resilienz analysieren (Folke et al. 2010). Unter Resilienz wird dabei die Fähigkeit verstanden, mit Störungen und Veränderungen umzugehen, ohne zentrale Charakteristika und Funktionen des Systems zu verlieren (Walker et al. 2004). Das Konzept des SÖS macht auf die enge Verflechtung von sozialen und ökologischen Entitäten und Prozessen aufmerksam (Ostrom 2007, West et al. 2020), die prägend für Kulturlandschaften sowie die Landwirtschaft selbst sind (Plieninger et al. 2015). Die landwirtschaftlichen Betriebe nehmen eine zentrale Rolle ein, indem sie Prozesse prägen und umgekehrt von diesen geprägt sind (Darnhofer et al. 2016, Raymond et al. 2016). Daher fokussieren wir in diesem Beitrag auf die sozial-ökologische Resilienz landwirtschaftlicher Betriebe als Ausgangspunkt.

Vor diesem Hintergrund geht unser Beitrag folgenden Fragen nach:

- Welche Herausforderungen bestehen aus der Sicht der Betriebe für das SÖS Land(wirt)schaft und welche Maßnahmen schlagen sie vor, um den Herausforderungen zu begegnen?

- Wie lassen sich Maßnahmenvorschläge der Betriebe aus der Resilienzperspektive einordnen und bewerten?

- Wie lässt sich die regionale Governance aus der Resilienzperspektive einordnen und bewerten?

- Welche Perspektive bietet der Ansatz der sozial-ökologischen Resilienz, um Einsichten für eine zukunftsfähige Land(wirt)schaftsentwicklung zu gewinnen?

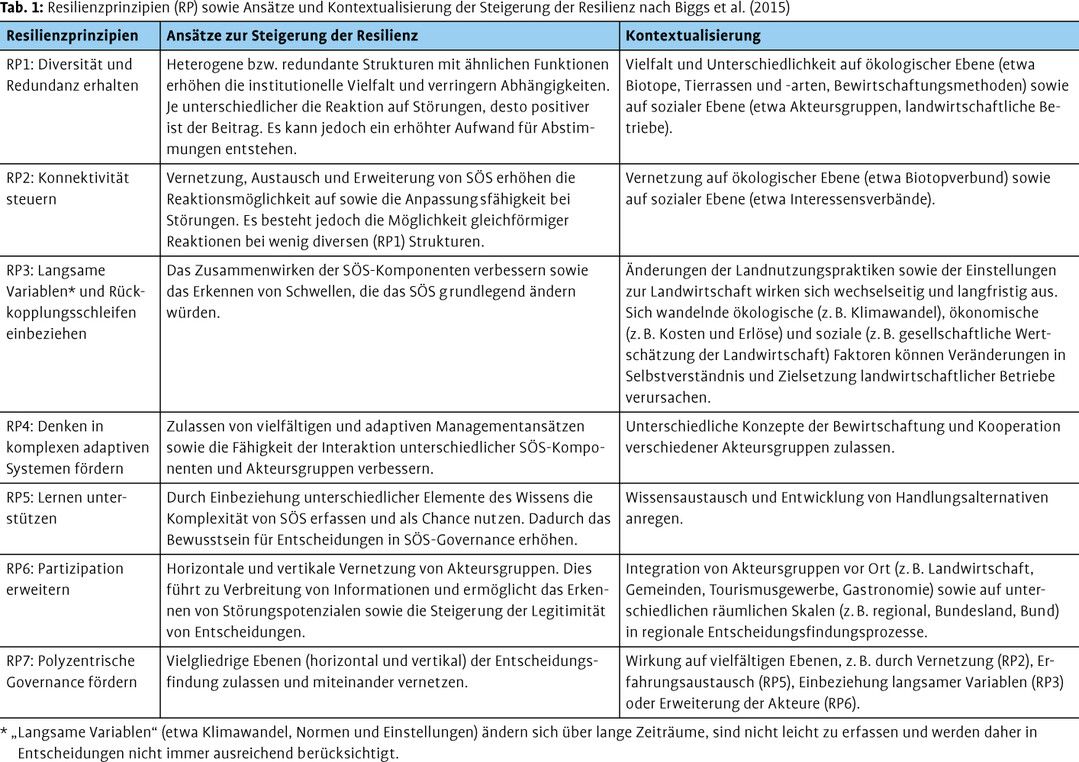

2 Konzeptionelle Aspekte

Das ursprünglich in der Ökologie entwickelte Konzept der Resilienz hat sich seit Beginn der 2000er-Jahre für die praxisbezogene Analyse und das Management von SÖS als vielversprechende Alternative zu Ansätzen erwiesen, die diese Systeme aus der Perspektive einer einzelnen Disziplin (etwa Betriebswirtschaftslehre, Vegetationskunde) analysieren und Veränderungsprozesse nicht explizit in den Blick nehmen (Fokus auf einen Zustand zu einer bestimmten Zeit) (Folke et al. 2010). Resilienz bringt als Neuerung mit sich, dass Veränderungen (als längerfristiger Wandel oder kurzfristig auftretende Störung) als integrale Bestandteile komplexer Systeme angesehen werden, auf die durch Anpassung oder Transformation reagiert werden kann (Folke et al. 2010). Es bestehen unterschiedliche interdisziplinäre Ansätze zur Analyse und Beurteilung der Resilienz von SÖS. Diese haben die Elemente Selbstorganisation, Lernen, Vielfalt und Austausch gemein (Resilience Alliance 2010, UNU-IAS et al. 2014). In der vorliegenden Untersuchung beziehen wir uns auf Biggs et al. (2015), die sieben empirisch validierte Organisations- und Entwicklungsprinzipien für resiliente SÖS ableiten. Diese Resilienzprinzipien (RP) geben Hinweise zur Stärkung der Resilienz von SÖS (Tab. 1). Sie sind nicht statisch-präskriptiv zu verstehen („Wie sollen resiliente SÖS organisiert sein?“), sondern informativ-dynamisch („Wie können SÖS resilienter werden?“). Damit lassen sich die RP zum einen für die Analyse der Resilienz von SÖS nutzen, zum anderen aber auch für die Entwicklung und Bewertung von Initiativen und Maßnahmen mit dem Ziel der Resilienzsteigerung.

3 Fallstudie: Allmenden im Oberen Wiesental des Biosphärengebiets Schwarzwald

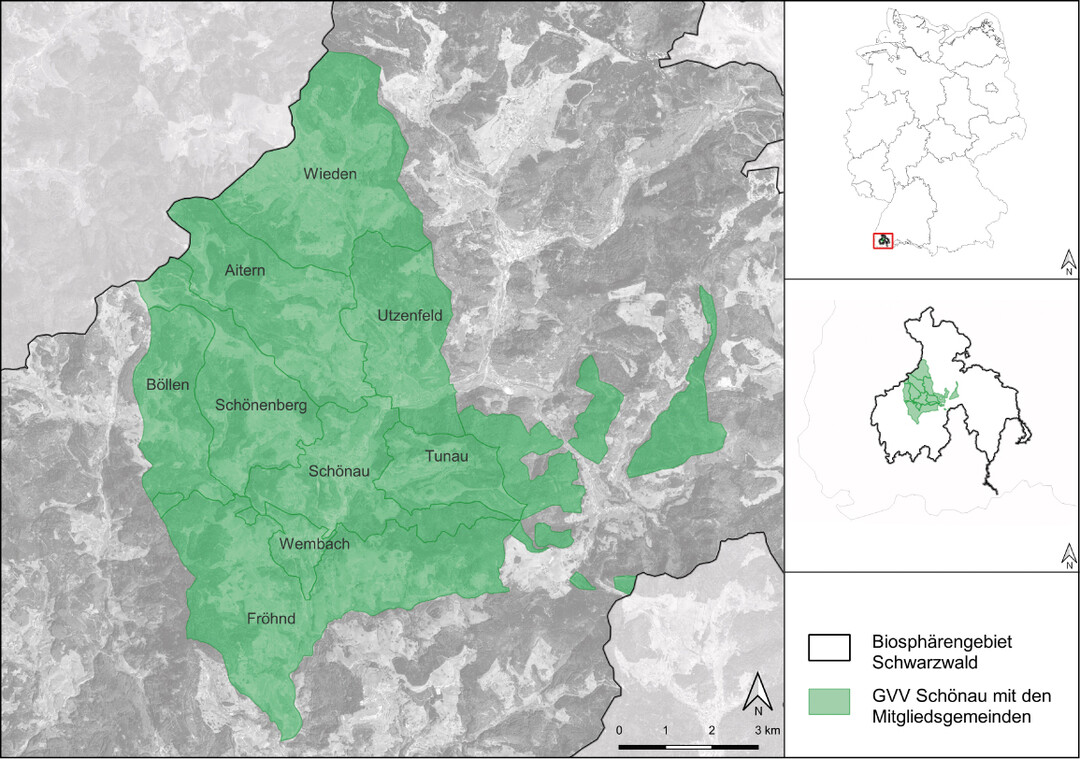

Das Biosphärengebiet Schwarzwald befindet sich im Süden des Schwarzwalds (Baden-Württemberg, Deutschland). In dieser Fallstudie beziehen wir uns auf das Gebiet des Gemeindeverwaltungsverbands (GVV) Schönau im Schwarzwald, das gleichzeitig das Untersuchungsgebiet des Projekts „Allmende 2.0“ ist (Abb. 1). Der rund 7.870 ha umfassende GVV Schönau besteht aus den selbstständigen Kommunen Aitern, Böllen, Fröhnd, Schönau, Schönenberg, Tunau, Utzenfeld, Wembach und Wieden. Das Gebiet ist durch große Höhenunterschiede (470–1.414 m ü. NN) auf engem Raum, mit steilen Hängen und wenigen flachen Bereichen (Bergkuppen und Talauen), gekennzeichnet. Die klimatischen Bedingungen zeichnen sich durch ausgeprägte, ganzjährig humide Jahreszeiten aus, die reliefbedingt stark variieren (Brockamp et al. 2016). In der Wetterstation Lenzkirch (852 m ü. NN, etwa 30 km östlich des Untersuchungsgebiets Schönau) wurde im langjährigen Mittel (1981–2010) ein Jahresniederschlag von 1.301 mm gemessen. In den Jahren 2018–2020 lag der Jahresniederschlag bei 86 % des langjährigen Mittels. Diese Reduktion ist auf Trockenphasen während der Vegetationsperiode zurückzuführen (wetterkontor.de 2021: eigene Berechnung).

Die Landnutzung des Untersuchungsgebiets ist durch traditionelle Familienbetriebe, häufig im Nebenerwerb, geprägt (Tab. 2). Die Kulturlandschaft besteht aus großen zusammenhängenden Weidfeldern in enger Verzahnung mit gemähtem Grünland und angrenzenden Wäldern. Rund ein Drittel der Flächen ist Offenland (Brossette 2020). Ein deutschlandweites Alleinstellungsmerkmal des Biosphärengebiets Schwarzwald sind die sogenannten Allmendweiden (Deutsche UNESCO-Kommission 2017). Hierbei handelt es sich um großflächige Weidfelder, die im Gegensatz zu vielen anderen mitteleuropäischen Regionen als Gemeingüter erhalten blieben (Warde 2015, Wilmanns, 2001). In der zweiten Hälfte des vergangenen Jahrhunderts sind die Allmenden in das Eigentum der Kommunen übergegangen (Henschel & Konold 2008). Bis zum Beginn des 21. Jahrhunderts war die gemeinschaftliche Weidenutzung verbreitet (Geiger 1990), die seither aufgrund abnehmender Betriebszahlen sowie Problemen bei der Berücksichtigung in der Förderpolitik zurückgegangen ist. So führten insbesondere Neuerungen in der Förderperiode ab 2015 (etwa Aufgabe einer spezifischen Kategorie für Gemeinschaftsweiden) zu einem höheren Organisationsaufwand und zu steuerrechtlichen Nachteilen für die gemeinschaftliche Beweidung (Brossette et al. 2022, Röske et al. 2020).

Im Sprachgebrauch in der Region sind die Allmendweiden nicht ausschließlich durch eine kulturhistorische Perspektive definiert, sondern auch durch ihre landschaftsprägenden und ökologischen Eigenschaften. Durch die Jahrhunderte währende Nutzung der Weidfelder ist eine besondere Struktur- und Artenvielfalt entstanden. Es sind zahlreiche ökologisch wertvolle Sonderstrukturen wie zum Beispiel das Landschaftsbild prägende Weidbuchen, Felsen, Steinriegel und Trockenmauern, Fichtenanflug und Birkenwäldchen vorhanden. Diese sind in ihrer Gesamtheit überregionale Hotspots der Artenvielfalt (Seitz et al. 2004). Exemplarisch für den hohen naturschutzfachlichen Wert der Allmenden ist ihre großflächige Ausweisung als FFH-Gebiete (gemäß derFauna-Flora-Habitatrichtlinie ). Aus produktionstechnischer Sicht handelt es sich bei Allmenden meist um vergleichsweise wenig produktive Flächen (Kiefer et al. 2020).

Bestand bis zu Beginn des 20. Jahrhunderts eine Übernutzungsproblematik (Schwendemann et al. 1980), so stellt aktuell die Unternutzung der Weiden durch den Rückgang landwirtschaftlicher Aktivitäten und die abnehmende Gesamtzahl der in der Region gehaltenen Rinder die größte Herausforderung für die Bewirtschaftung der Allmenden und die damit in Verbindung stehenden Ökosystemleistungen dar. Der Rückgang der Rinderzahlen im Untersuchungsgebiet ist durch eine Umstellung des Produktionssystems von Milchviehhaltung zu Mutterkuhhaltung gekennzeichnet, wobei das endemische Hinterwälder Rind weiterhin eine zentrale Rolle einnimmt. Zusätzlich werden für die Sommerbeweidung der Weidfelder sogenannte „Pensionsrinder“ von nicht an die extensive Nutzung angepassten Rinderrassen aus den Tallagen außerhalb des Schwarzwalds verwendet (Brossette 2020). Die zum Ende des 19. Jahrhunderts typische Ziegenhaltung hat bis in die Nachkriegszeit so stark abgenommen, dass man in den 1980er-Jahren davon ausging, sie werde „keine Bedeutung mehr erlangen“ (Müller 1983, S. 188). In den zurückliegenden Jahrzehnten wuchs die Bedeutung der Ziege für den Einsatz in der Landschaftspflege jedoch, sodass 2020 62 Betriebe im GVV Schönau 1.013 Ziegen hielten (Schmidt 2020, Statistisches Landesamt Baden-Württemberg 2021).

In diesem Beitrag verstehen wir die Allmendweiden als nicht abgeschlossenes sozial-ökologisches System, in dem landwirtschaftliche Tätigkeiten die Landschaft und Kultur des Gebiets prägen.

4 Material und Methoden

In dieser Untersuchung nutzen wir unterschiedliche Methoden der Datenerhebung (halbstrukturierte Leitfadeninterviews, Beratungsberichte, Beobachtungsnotizen, Protokolle von Arbeitsgruppentreffen, teilnehmende Beobachtung) sowie der Datananalyse (qualitative Inhaltsanalyse, Experteneinschätzung, deskriptive Statistik). Bei der Analyse liegt der Fokus auf der Perspektive der landwirtschaftlichen Betriebe.

Die Erfassung dieser Perspektive basiert auf der Auswertung und Analyse von 44 Betriebsberatungen sowie 23 darauf aufbauenden halbstrukturierten Leitfrageninterviews, die im Zeitraum August 2020 bis Juni 2021 durchgeführt wurden. Die Beratungen standen den Betrieben kostenfrei zur Verfügung und dienten der Besprechung betriebseigener Anliegen. Über die Möglichkeit zur Teilnahme wurde über das örtliche Mitteilungsblatt sowie über den Badischen Landwirtschaftlichen Hauptverband aufmerksam gemacht. Darin wurde auch damit geworben, dass die anonymisierten Ergebnisse durch das Projekt „Allmende 2.0“ praxisorientiert sowie darüber hinaus wissenschaftlich veröffentlicht würden. Die etwa dreistündigen Beratungen fanden vor Ort in den Betrieben statt und wurden durch einen Betriebsberater und Mitautor dieses Berichts (L. K.) durchgeführt. Ihnen lag ein standardisierter Erfassungsbogen zugrunde, welcher Daten zu Betriebsstruktur und Arbeits- und Betriebswirtschaft sowie Angaben zu weiteren sozial-ökologischen Parametern beinhaltete. Die Erfassung der arbeitswirtschaftlichen Daten beruht auf einer Einschätzung der Betriebsleitung zu den täglichen Arbeitszeiten im Jahresverlauf und einer anschließenden Hochrechnung. Die Erfassung der Betriebsergebnisse basiert auf den steuerlichen Gewinnermittlungen der Betriebe sowie den Betriebsumsätzen. Die Beratung wurde in einem Bericht zu betriebsspezifischen Fragestellungen, Herausforderungen und Entwicklungsmöglichkeiten dokumentiert (Brossette 2021). Die Interviews bauten auf die Beratungsgespräche auf und wurden im Anschluss an diese durchgeführt. Hierfür wurden Betriebe ausgewählt, die sich hinsichtlich ihres Typs sowie der Herausforderungen, Zukunftsperspektiven und Visionen unterscheiden und in der Summe die Bandbreite der verschiedenen Gegebenheiten im Untersuchungsgebiet abdecken. Der Interviewleitfaden zielte auf Unterstützungsangebote, Leitlinien, Herausforderungen und Ideen für den eigenen Betrieb sowie die Landwirtschaft in der Region ab. In einem offenen Teil wurde den Betrieben die Möglichkeit gegeben, Themen anzusprechen, die sie für die Zukunft als besonders wichtig erachten. Die an den Beratungen und Interviews Teilnehmenden haben ihr schriftliches Einverständnis zur wissenschaftlichen Verwendung der Daten erteilt.

Zusätzliche Erkenntnisse stammen aus teilnehmender Beobachtung der Autorenschaft des vorliegenden Beitrags, insbesondere als Mitglieder einer begleitenden Arbeitsgruppe zum Projekt „Allmende 2.0“. Diese Gruppe setzt sich aus Vertretern der Landwirtschaft, der Kommunen sowie der Wissenschaft und Verwaltung zusammen und trifft sich in etwa halbjährlichem Turnus. In diesen Treffen standen die Herausforderungen der Landwirtschaft, der gemeinschaftlichen Bewirtschaftung sowie zukünftige Handlungsmöglichkeiten der Region im Mittelpunkt.

Die Analyse der quantitativen Daten beruht auf Methoden der deskriptiven Statistik. Die qualitative Datenanalyse erfolgte als Inhaltsanalyse mit MaxQDA 10 (VERBI software) durch Verdichtung von Codes zu den zentralen Elementen der Fragestellung (Mayring 2015). Aus den Beratungen und Interviews mit den landwirtschaftlichen Betrieben wurden acht Maßnahmenvorschläge erarbeitet, die soziale und ökologische Aspekte adressieren. Die an den Beratungen teilnehmenden Betriebe erhielten diese Maßnahmenvorschläge zur Bewertung der Wirksamkeit und zum Hinzufügen weiterer Anmerkungen und Vorschläge. Die Ergebnisse wurden in einem Arbeitsgruppentreffen abschließend diskutiert und validiert.

5 Ergebnisse

5.1 Situation, Herausforderungen sowie Motivation

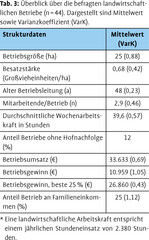

Aus der strukturellen Erfassung von Betriebsdaten der 44 landwirtschaftlichen Betriebe aus dem Oberen Wiesental lassen sich die aktuelle Situation und die Herausforderungen des Systems Landwirtschaft charakterisieren (Tab. 3). Die Betriebe richten sich in unterschiedlich starkem Maß auf das Ziel „wirtschaftlichen Erfolg“ aus; die tatsächlich erreichten Betriebsgewinne spiegeln diese unterschiedlichen Zielsetzungen wider. Der Betriebsgewinn des 0,75-Quantils (das in Bezug auf den Betriebsgewinn oberste Viertel) ist durch Betriebe gekennzeichnet, (i) die Investitionen im notwendigen Maße und vorausschauend tätigen, (ii) über die notwendige Infrastruktur (Laufstall, Spezialmaschinen) und Ausstattung (Mähflächen) verfügen, (iii) durch Spezial- oder Direktvermarktung vergleichsweise hohe Fleischpreise erzielen und (iv) durch Vertragsnaturschutz- und Landschaftspflegemaßnahmen vergleichsweise hohe Fördersätze realisieren. Die landwirtschaftliche Förderung spielt eine entscheidende wirtschaftliche Rolle. So nimmt die Förderung im Durchschnitt einen Anteil von 66 % des Umsatzes ein. Im Gebiet überschneiden sich mehrere Förderkulissen, insbesondere aus der zweiten Säule der Gemeinsamen Agrarpolitik, aus denen die Betriebe wählen können. Der Umsatzanteil aus tierischen Erzeugnissen liegt bei 23 %. Die gute Relation von durchschnittlichem Betriebsumsatz zu Gewinn deutet zwar auf effiziente Bewirtschaftung hin, jedoch ist diese vor der besonderen wirtschaftlichen Funktion der Landwirtschaft im Nebenerwerb, dem hohen Finanzbedarf für notwendige Investitionen sowie der aufgewandten Arbeitszeit zu relativieren. So ergibt sich für die Entlohnung einer landwirtschaftlichen Arbeitskraft rechnerisch ein Stundenlohn von 5,30 €. In Bezug auf die Hofnachfolge geben 72 % der befragten Betriebe an, diese sei gesichert oder in den kommenden 15 Jahren geplant. Der geringere Anteil von Betrieben mit offener oder ohne familiäre Hofnachfolge aus der Stichprobe stimmt nicht mit dem generellen Diskurs im Untersuchungsgebiet überein, demzufolge in den kommenden Jahren vielfach Betriebsaufgaben durch ausbleibende Nachfolgen zu erwarten sind.

Die Bereitschaft und Möglichkeit der Nachfolgegeneration, die Landwirtschaft fortzuführen, wird durch die Betriebe in klarer Verbindung mit der Bewältigung der Herausforderungen gesehen, die mit der Betriebsführung verbunden sind. Die Herausforderungen sind in Tab. 4 zusammengefasst. Sie betreffen sowohl die einzelnen Betriebe als auch die Landwirtschaft als SÖS insgesamt.

In Bezug auf die Motivation der Betriebe, Landwirtschaft zu betreiben oder fortzuführen, wurde in den Interviews deutlich, dass Landschaftserhaltung sowie Fortführung der Tradition in Familie und der Region bedeutende Triebfedern sind. Freude an der Arbeit mit Natur, Tieren und Maschinen sowie Ausgleich zum Lebensalltag wurden zusätzlich genannt. Die Entscheidung der Nachfolgegeneration, den Betrieb fortführen zu wollen, wird teilweise eigenständig und bewusst getroffen. In manchen Gesprächen wurde hingegen klar, dass den Erwartungen der Elterngeneration gefolgt wird. Möglichst hohe wirtschaftliche Gewinne zu erzielen wird nicht als zentraler Antrieb für die Fortführung der Landwirtschaft genannt. Vielmehr wird die wirtschaftliche Tragfähigkeit des Betriebs als eine Voraussetzung für die Fortführung der Landwirtschaft erachtet.

5.2 Leitlinien der Landwirtschaft der Zukunft

Aus den Interviews geht hervor, dass die Erhaltung der kleinstrukturierten Landwirtschaft im Nebenerwerb sowohl für die Betriebe selbst als auch für die Landwirtschaft als SÖS mit Blick in die Zukunft mehrheitlich angestrebt und als vorteilhaft erachtet wird.

Demnach planen viele Betriebe, die bestehenden Betriebsmodelle fortzuführen und sie an sich ändernde Rahmenbedingungen und Anforderungen anzupassen. Diese Betriebe können sich vorstellen, bei Betriebsaufgaben anderer Betriebe deren Flächen zusätzlich zu übernehmen. Die deutliche Ausweitung des Betriebs wird nur selten angestrebt, da die Voraussetzungen, insbesondere Arbeitskraft und Infrastruktur, nicht ausreichend sind. Auch der Schritt in den Vollerwerb sowie zur Tätigung von großen Investitionen ist schwer vorstellbar. Hingegen gibt es wenige Betriebe, die durch ein arbeits- und betriebswirtschaftlich optimiertes Betriebsmodell flexibel die Bewirtschaftungsfläche erweitern können, etwa durch Aufnahme von „Pensionsrindern“ und Ziegen für die Sommerbeweidung.

Diese grundsätzlichen Überlegungen aus der Analyse der Betriebsdaten finden sich auch in den Zielvorstellungen für die Landwirtschaft im Untersuchungsgebiet insgesamt wieder. Im Mittelpunkt steht hier die Erhaltung einer kleinstrukturierten Landwirtschaft. Auf der sozialen Ebene werden als Vorteile vieler kleiner Nebenerwerbsbetriebe angeführt: 1) Die Fortführung der Tradition. 2) Die Verankerung und damit die Erhaltung des Verständnisses für die Bedeutung und den Wert der Landwirtschaft in der Bevölkerung. 3) Die Ermutigung der Weiterführung bestehender Betriebe.

Auf der ökologischen Ebene wird hervorgehoben: 4) Die Notwendigkeit von viel Handarbeit für die Offenhaltung. 5) Das Risiko, dass große Haupterwerbsbetriebe aus der betriebswirtschaftlichen Notwendigkeit heraus nur die in Bezug auf Ertragswert, Förderung, Arbeitswirtschaftlichkeit wertvollsten Flächen auswählen und die besonders schwer zu bewirtschaftenden Flächen auslassen würden.

Ein weiteres Argument, das die soziale und ökologische Ebene verbindet, ist, dass jeder Betrieb über seine Ausstattung in Flächen, Arbeitskraft, Tiere, Maschinen sowie Zielvorstellungen unterschiedliche Betriebsmodelle entwickelt und dadurch auf Landschaftsebene eine hohe sozial-ökologische Strukturvielfalt bestejt. Auf Landschaftsebene wird diese Strukturvielfalt insgesamt als positiv angesehen, da hierdurch unterschiedliche Ansätze ausprobiert und umgesetzt werden.

Demgegenüber wird von wenigen Betrieben angemerkt, dass durch die Erhaltung vieler kleiner Betriebe keine Wachstumschancen für junge, motivierte Betriebsleiter entstehen, die ihre Betriebe gerne erweitern würden. Diese sind davon überzeugt, dass durch entsprechend große und schlagkräftig aufgestellte Betriebe eine deutlich effizientere Bewirtschaftung der Flächen möglich wäre. Die Ergebnisse dieser Untersuchung unterstützen dies in Bezug auf die Wirtschaftlichkeit größerer Betriebe.

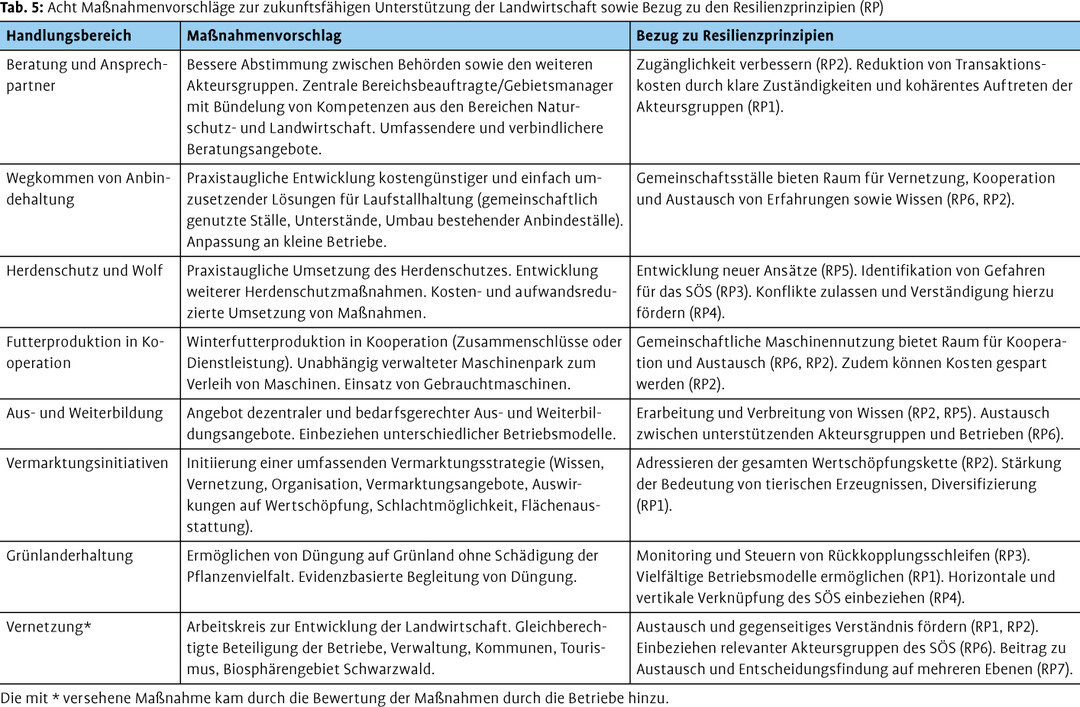

5.3 Maßnahmenvorschläge zur Landwirtschaft der Zukunft

Die durch die Betriebe vorgeschlagenen Maßnahmen für die zukunftsorientierte Entwicklung der Landwirtschaft (Tab. 5) entsprechen den entworfenen Leitlinien (Abschnitt 5.2) und beziehen sich auf die identifizierten Herausforderungen (Abschnitt 5.1). Diese adressieren unterschiedliche Handlungsbereiche innerhalb des SÖS und reichen von Vorschlägen zu Vernetzung, Austausch und Lernen bis hin zum Umgang mit akuten Problemen. Die Umsetzung der Maßnahmen kann entweder durch die Betriebe selbst oder in Kooperation mit weiteren Akteursgruppen beziehungsweise eigenständig durch diese erfolgen. Es sei darauf hingewiesen, dass die Anordnung von Maßnahmenvorschlägen (dieser Abschnitt) und unterstützenden Argumenten der Leitlinien (Abschnitt 5.2) weder Häufigkeit noch Wichtigkeit der Maßnahmen widerspiegeln, sondern lediglich der Verständlichkeit dienen.

Zu jedem Maßnahmenvorschlag lässt sich eine Verbindung zu mindestens einem RP ziehen und es lässt sich darstellen, inwiefern dadurch resilienzsteigernde Wirkungen erzielt werden. Die Verankerung von RP in den Maßnahmenvorschlägen erscheint unterschiedlich ausgeprägt. Wiederkehrende RP sind beispielsweise „Konnektivität steuern“ (RP2) sowie „Partizipation erweitern“ (RP6), wohingegen „polyzentrische Governance fördern“ (RP7) nur im Rahmen eines einzigen Maßnahmenvorschlags angesprochen wird. Der die Resilienz betreffende Effekt geht direkt oder indirekt aus den Maßnahmen hervor. Während „Aus- und Weiterbildung“ sowie „Vernetzung“ auf inhärent resilienzsteigernde Elemente abzielen, entsteht die Verbindung zwischen den RP und den Maßnahmen „Wegkommen von Anbindehaltung“, „Vermarktungsinitiative“ sowie „Herdenschutz und Wolf“ mittelbar durch Effekte, die von diesen zu erwartet sind.

5.4 Regionale Governance der Allmendweiden

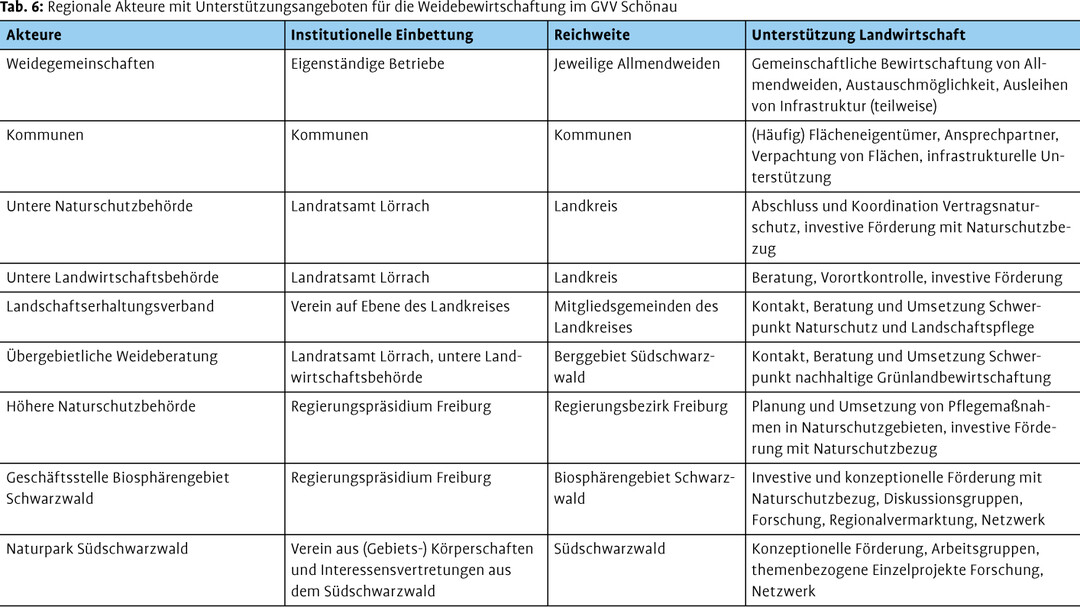

Die vorgeschlagenen Maßnahmen sind eingebettet in einen Governance-Rahmen, der durch eine Vielzahl von regional agierenden Akteursgruppen gekennzeichnet ist. Wir fokussieren im Folgenden auf die Akteursgruppen, die Unterstützungsangebote für die Landwirtschaft bieten oder auf andere Weise in Verbindung mit der Landwirtschaft stehen und von den Betrieben als relevante Akteursgruppen genannt wurden.

Aus Tab. 6 wird ersichtlich, dass die Unterstützungsangebote eine große Bandbreite aufweisen (Beratung, Förderung, Vernetzung, Interessenvertretung), teilweise redundant sind oder sich auch in ihrer Spezialisierung unterscheiden (unterschiedliche Beratungs- und Förderangebote) (RP1).

Die institutionelle Vielfalt des Untersuchungsgebiets ist auf Initiativen zur Unterstützung nachhaltiger Entwicklung in der Region (Naturpark, Biosphärengebiet) sowie auf den kulturhistorischen und ökologischen Wert der Allmendweiden zurückzuführen (Weidgemeinschaften, übergebietliche Weideberatung). Kennzeichnend ist, dass viele dieser Akteure Teil von Verwaltungen auf Ebene der Kommunen, des Landkreises oder des Regierungsbezirks sind oder durch diese getragen werden. Die Strukturen sind untereinander vernetzt, sodass sich beispielsweise eine wechselseitige Vertretung in Gremien findet. Die Vernetzung der überkommunal agierenden Akteursgruppen mit den rein lokal agierenden Akteursgruppen (Weidgemeinschaften, Kommunen) ist unterschiedlich stark ausgeprägt. Dies trifft auch auf die Verbindungen zwischen diesen Strukturen insgesamt und den landwirtschaftlichen Betrieben zu. Vielfach kommt die Vernetzung durch ein spezielles Anliegen des Betriebs oder Unterstützungsangebot der Akteursgruppen zustande. Einige Betriebe finden sich als „Vertreter der Landwirtschaft“ in übergeordneten Gremien wieder.

Die institutionelle und unterstützende Vielfalt wird durch landwirtschaftliche Betriebe unterschiedlich bewertet. Wiederkehrende Kritik richtet sich auf (1) intransparente und mehrfach belegte Zuständigkeiten sowie Unterstützungsangebote, (2) die Vielzahl derjenigen, die bei Anliegen und Gremien zu beteiligen sind, sowie (3) langwierige und komplizierte Entscheidungsprozesse. Als positiv wird hingegen wahrgenommen, dass (1) die Akteure ein großes Interesse zur Unterstützung zeigen, (2) aufgrund der Vielzahl von Angeboten passende Unterstützung geleistet werden kann und (3) einzelne Mitarbeitende der Akteure als Vertrauenspersonen gelten.

6 Diskussion und Ausblick

6.1 Welche Chancen bietet die sozial-ökologische Resilienz als Analyserahmen?

Die Herausforderungen für die Erhaltung der Landwirtschaft als Gestalterin der Kulturlandschaft im Südschwarzwald sind vielschichtig und komplex. Ein Beitrag sozial-ökologischer Forschung ist es, praxisnahe Analyserahmen für inter- sowie transdisziplinär zu bearbeitende Fragestellungen bereitzustellen sowie Erkenntnisse hervorzubringen, auf denen Adaptations- sowie Transformationsprozesse aufbauen können (Horcea-Milcu et al. 2020). Die Perspektive der sozial-ökologischen Resilienz kann auf verschiedenen Ebenen Anwendung finden, von betrieblicher Ebene (Darnhofer et al. 2010) über Vereinigungen und überbetriebliche Gemeinschaften (Prager 2012) bis hin zu Landschaften (Cumming et al. 2013). Die in dieser Untersuchung gewählte Betrachtung der landwirtschaftlichen Betriebe als zentrale Akteure des SÖS ermöglicht es, ineinandergreifende Herausforderungen darzustellen sowie Maßnahmenvorschläge in Bezug auf ihre resilienzsteigernden Potenziale einzuordnen. Hieraus wird ersichtlich, dass Leitlinien sowie Vorschläge der landwirtschaftlichen Betriebe mit Potenzial zur Erhaltung sowie Steigerung von Resilienz zu bewerten sind. Auf der Ebene der internationalen Politikgestaltung wird das Konzept der Resilienz immer häufiger aufgegriffen, da es als wichtiges Element der Nachhaltigkeitsagenda gilt (Berkes 2017). Bisher findet dies aber noch nicht ausreichend Berücksichtigung in der Ausgestaltung von resilienzsteigernden Maßnahmen auf nationaler und regionaler Ebene – was aber dringend notwendig wäre, um vorhandene Potenziale auszuschöpfen. So bietet die Ausdehnung und Kontextualisierung von Resilienz die Möglichkeit, dominante Einstellungen und Denkmuster von Landbewirtschaftenden und Entscheidungstragenden aufzubrechen, indem explizit der Fokus auf Bereiche gelegt wird, die häufig unberücksichtigt bleiben. So kann Resilienz dazu beitragen, ein Kulturlandschaftsmanagement zu befördern, das Prozesse des Wandels proaktiv und strategisch in den Blick nimmt, anstatt lediglich kurzfristig auf Probleme und Störungen zu reagieren (Luthe & Wyss 2015).

Die durch die Betriebe vorgeschlagenen Maßnahmen beeinflussen die sozial-ökologische Resilienz auf unterschiedliche Weise. Für einige Maßnahme ergeben sich resilienzsteigernde Potenziale als nachgeordnete Effekte einer mehrgliedrigen Wirkungskette. Ein Beispiel hierfür ist das Wegkommen von der Anbindehaltung von Rindern. Diese Maßnahme stellt eine wesentliche Voraussetzung für die Zukunftsfähigkeit der Betriebe dar, da ein gesetzliches Verbot absehbar ist und der Handel zudem großen Druck ausübt. Die Maßnahme an sich (Wegkommen von der Anbindehaltung) wirkt sich allerdings nicht direkt auf die Resilienz der Betriebe aus, sondern nur als Ergebnis einer (größeren) Kompatibilität mit gesetzlichen Bestimmungen und Verbrauchererwartungen. In diesem Sinne können durch praktische Maßnahmen indirekte resilienzsteigernde Auswirkungen ausgelöst werden. So werden die notwendigen Alternativen zur Anbindehaltung unmittelbar dazu führen, die Einrichtung etwa von Gemeinschaftsställen oder anderen alternativen Einstallmöglichkeiten (RP2) zu erwägen, und somit Lernprozesse (RP5) und Austausch (RP2) anstoßen. Als Ergebnis könnte am Ende nicht nur eine zukunftsfähige Anpassung der Rinderhaltung gelingen, sondern ebenso erreicht werden, dass mehrere Akteure gemeinsam Verantwortung für das sozial-ökologische System der Land(wirt)schaft übernehmen (RP3). Eine Möglichkeit, die Umsetzung von Maßnahmen zu priorisieren und damit praxistauglich zu gestalten, könnte darin bestehen, diese entsprechend der Anzahl der darin berücksichtigten Resilienzprinzipien zu sortieren.

6.2 Welche Perspektive eröffnet die sozial-ökologische Resilienz für die Praxis der Allmendweiden im Südschwarzwald?

Die Ergebnisse dieser Untersuchungen weisen auf Herausforderungen, Ziele und Maßnahmenempfehlungen hin, die aus Sicht landwirtschaftlicher Betriebe für die zukunftsfähige Entwicklung der Landwirtschaft ausschlaggebend sind. Hierbei kennzeichnend ist die Verknüpfung von ökologischen und sozialen Aspekten, die inhärent für die Land(wirt)schaft im GVV Schönau sind. Damit geht sozial-ökologische Resilienzforschung in dieser Verknüpfung einen Schritt weiter als typische andere angewandten Forschungen. So weisen Barbisch et al. (2021) in ihrer Simulation zur Erhaltung einer Allmendweide im GVV Schönau auf die wechselseitigen Einflüsse von Besatzstärke und Herdenzusammensetzung aus Rindern und Ziegen sowie der Notwendigkeit zu dynamischen Anpassungen dieser an den Klimawandel hin. Kiefer et al. (2020) zeigen, wie die Wertschöpfungskette von Bio-Weiderindfleisch durch das Ineinandergreifen von Politik und Verwaltung, Produzierenden und Handel rentabel gestaltet werden kann. Aus der Perspektive unserer Untersuchung sollten soziale Aspekte (Einstellungen, Motivation, Netzwerke, Dynamiken) sowie die Governance stärkere Berücksichtigung im Management von Kulturlandschaften finden. Demnach sollten Entscheidungstragende nicht lediglich die auf Ökologie, Ökonomie oder Produktion bezogenen Ziele der Landwirtschaft fokussieren, sondern vielmehr die Frage erörtern, wie das SÖS insgesamt unterstützt werden kann, um diese Ziele integrativ zu erreichen. Die sich in dieser Studie ergebende „zweigleisige“ Leitlinie, vorrangig kleinteilige Betriebsstrukturen zu erhalten, aber gleichzeitig auch größere Betriebe in ihrer wichtigen Rolle anzuerkennen und zu fördern, wird durch die Resilienzperspektive gestützt (Spears et al. 2015). Hieraus ergibt sich die Empfehlung, unterschiedlich ausgestaltete Betriebsmodelle zu ermöglichen und in diesem Zuge Unterstützungsangebote bereitzustellen und anzupassen, welche die Innovations- und Anpassungsfähigkeit der Landwirtschaft im Hinblick auf die bestehenden Herausforderungen stärken (Darnhofer et al. 2010). In Anbetracht der vielgliedrigen und für die Landwirtschaft bedeutsamen regionalen Governance könnte die Integration der Perspektive dieser regionalen Akteure zur Zukunft der Land(wirt)schaft zusätzliche Erkenntnisse liefern, um Ansätze für eine kohärente, partizipative und resilienzbewusste regionale Governance zu konkretisieren.

Eine praxisbezogene Schwäche von sozial-ökologischer Resilienz als normativem Leitbild für Land(wirt)schaft ist, dass diese schwer eindeutig zu bestimmen oder gar zu quantifizieren ist (Cabell & Oelofse 2012, Plieninger et al. 2014). Im Mittelpunkt dieses Ansatzes steht ein fortlaufender Anpassungsprozess, kein einmal zu erreichender Zielzustand. Der Einsatz von sozialen, ökologischen oder ökonomischen Indikatoren der Resilienz eignet sich zur Veranschaulichung, zum Vergleich und zum Monitoring von Entwicklung (UNU-IAS et al. 2014), ist jedoch weniger zielführend, um direkte Maßnahmen zu bestimmen. Es ist eine Herausforderung, konkrete resilienzsteigernde Maßnahmen aus dem konzeptionellen Rahmen abzuleiten, da diese komplexe Sachverhalte berücksichtigen müssen (Park & Bieling 2021) und nicht vorweg definierten Zielen folgen. Darüber hinaus birgt die Zielsetzung einer resilienten Land(wirt)schaft die Gefahr, den landwirtschaftlichen Betrieben sowie den weiteren regionalen Akteuren die Hauptverantwortung für die Kulturlandschaftserhaltung zuzuschreiben. So könnte durch die Fokussierung auf regionaler Resilienz die Aufmerksamkeit von der Notwendigkeit weggelenkt werden, Störungen auf der überregionalen Ebene konstruktiv zu begegnen. Eine resiliente Landwirtschaft sowie regionale Governance nehmen zwar eine bedeutende Rolle ein, sie müssen aber komplementär und nicht fakultativ zu Anpassungen der überregionalen Rahmenbedingungen verstanden werden (Ashkenazy et al. 2018). Beispielsweise sind hier Land, Bund und EU gefragt, die Gemeinsame Agrarpolitik so auszugestalten, dass bestehende Inkohärenzen zwischen Agrar-, Naturschutz- und Forstpolitik beseitigt werden (Schoof et al. 2019).

6.3 Polyzentrische Governance als Kernelement eines resilienten Kulturlandschaftsmanagements

Dieser Gedanke steht im Mittelpunkt des sogenannten polyzentrischen Governance-Ansatzes, also der Verknüpfung unterschiedlicher Ebenen (etwa in administrativer Hinsicht) und Handlungsbereiche (etwa Landwirtschaft, Tourismus) der Entscheidungsfindung und -steuerung. Dieser als RP7 gefasste Ansatz stellt einen Kernbeitrag der Resilienzperspektive zur Konzeption und Implementierung eines zukunftsgerichteten Kulturlandschaftsmanagements für den Südschwarzwald dar. Die empirischen Ergebnisse unserer Studie zeigen, dass der vernetzende Aspekt sich zwar in regionaler Governance sowie in Maßnahmenvorschlägen wiederfindet, hierbei jedoch außerlandwirtschaftliche Sektoren sowie überregionale Entscheidungsebenen wenig berücksichtigt werden. Auch hängen Effekte für eine größere Resilienz nicht (nur) an der Anzahl der einbezogenen Akteure, sondern vielmehr an der Tiefe und Qualität der Zusammenarbeit und des Austauschs – wichtig ist, dass der Governance-Rahmen hier eine entsprechende Ausgestaltung ermöglicht und fördert (Galaz et al. 2012). Daher sind Akteure, die lösungsorientiert und dynamisch agieren können oder sektorübergreifende Perspektiven ermöglichen, von besonderer Bedeutung. Die Landschaftserhaltungsverbände nehmen als Brückenorganisationen eine solche Rolle für die Verbindung von Landwirtschaft und Naturschutz wahr (Park & Bieling 2021), der Naturpark sowie das Biosphärengebiet erweitern dies um die Aspekte der Regionalentwicklung und Bildung. Allerdings sollte die Governance das gesamte Spektrum an Akteuren berücksichtigen, die von den Ökosystemleistungen der Land(wirt)schaft profitieren (Schoon et al. 2015). Im Südschwarzwald sowie in vielen europäischen (Mittel-)Gebirgslandschaften sind hier in erster Linie der Tourismus und die lokale Bevölkerung zu nennen, für die vor allem das Landschaftsbild, lokale Erholungsmöglichkeiten und auch eine Identifikation mit der Region im Sinne von Heimat von großer Bedeutung sind (Krebs 2014). Diese Akteursgruppen übernehmen im Untersuchungsgebiet bisher eine geringe Verantwortung im Bereich des Kulturlandschaftsmanagements. Eine solche Verantwortung wird jedoch durch die lokalen landwirtschaftlichen Betriebe und Akteure bisher auch wenig bis gar nicht eingefordert. Dennoch gibt es in der Region bereits einzelne Initiativen, die eine gerechte Verteilung von individuellem Aufwand und allgemeinem Nutzen anstreben. Die unmittelbar westlich an den GVV Schönau angrenzende Gemeinde Münstertal leitet seit Beginn der 2000er-Jahre einen Teil der Einnahmen aus der erhobenen Kurtaxe an ziegenhaltende Betriebe weiter und schafft somit einen finanziellen Ausgleich für die Landschaftserhaltung (Liesen & Coch 2015). Zudem finden in einigen Gemeinden des Biosphärengebiets Schwarzwald regelmäßige „Landschaftspflegetage“ statt, bei denen Freiwillige aus der Bevölkerung die Betriebe bei der Weidpflege unterstützen (Bieling & Konold 2014). Eine weitere Besonderheit im Südschwarzwald, die an die Gemeinschaftsaufgabe der Allmenden anknüpft, sind die auf ehrenamtlichem Engagement beruhenden Landschaftspflegevereine. In diesen beteiligen sich meist Anwohnende direkt an der Landschaftserhaltung durch Ziegenbeweidung (Brossette et al. 2022). Im Südschwarzwald noch nicht verbreitet, aber ein gutes Beispiel dafür, wie auch Akteure aus der Wirtschaft eingebunden werden können, findet sich im Biosphärenreservat Rhön. Hier tragen regionale Unternehmen zur manuellen Bekämpfung einer invasiven Lupinenart bei (persönliche Mitteilung Torsten Kirchner). Diese Initiativen gehen aus unterschiedlichen Kooperationen öffentlicher oder zivilgesellschaftlicher Akteure mit der Landwirtschaft zurück. Im Südschwarzwald bieten das Biosphärengebiet und der Naturpark mögliche Plattformen, um solche Aufgaben zu übernehmen und so die sozial-ökologische Resilienz der Land(wirt)schaft zu erhöhen.

Dank

Wir danken dem Regierungspräsidium Freiburg für die Möglichkeit, Ergebnisse aus dem Projekt „Allmende 2.0“ in diese Auswertung einzubeziehen. Darüber hinaus gebühren Dank und Hochachtung den vielen landwirtschaftlichen Betrieben, ohne deren tatkräftige Beteiligung diese Untersuchung nicht möglich gewesen wäre. Den beiden anonymen Gutachterinnen und Gutachtern danken wir für ihre lehrreichen Anregungen.

Literatur

Aus Umfangsgründen steht das ausführliche Literaturverzeichnis unter Webcode NuL2231 zur Verfügung.

Fazit für die Praxis

- Die Erhaltung der Allmendweiden und der damit einhergehenden Ökosystemleistungen sind in hohem Maße von der Landwirtschaft abhängig. Der Analyserahmen der sozial-ökologischen Resilienz verdeutlicht, dass landwirtschaftliche Betriebe eine zentrale Rolle für die Entwicklung zukunftsfähiger Lösungsansätze spielen, weil diese sowohl sozial als auch ökologisch die Kulturlandschaft prägen und mit dieser verwurzelt sind.

- Die derzeit durch landwirtschaftliche Betriebe vorgeschlagenen Maßnahmen können sich positiv auf die Resilienz der Landwirtschaft im Biosphärengebiet Schwarzwald auswirken. Effekte sind hauptsächlich in den Bereichen Vernetzung, Lernen sowie Erweitern der Partizipation zu erwarten. Die sozial-ökologische Resilienz verdeutlicht, dass diese Maßnahmen nicht (nur) unmittelbare Effekte erzielen, sondern längere Wirkungsketten im Fokus der Praxis stehen sollen, die im Sinne von „langsamen Variablen“ längerfristige und tiefgreifende Wirkungen erreichen können.

- Über diese betrieblich vorgeschlagenen Maßnahmen hinausgehend ist für die Erhaltung der Allmendweiden ein polyzentrischer Governance-Ansatz zu stärken:

(1) Maßnahmen sollten auf das Gesamtsystem ausgerichtet werden und insbesondere die Vernetzung zwischen unterschiedlichen Handlungsbereichen und Entscheidungsebenen stärken.

(2) Die Angebote für die Betriebe aus der regionalen Governance sollten neben einer finanziellen Unterstützung auch ergebnissoffene und vernetzende Beratung beinhalten, die über die rein ökologischen oder produktionstechnischen Aspekte hinausgehen.

(3) Weitere regionale und überregionale Akteursgruppen sollten in die Verantwortung genommen und in das Kulturlandschaftsmanagement eingebunden werden.

Kontakt

Florian.Brossette@rpf.bwl.de

claudia.bieling@uni-hohenheim.de

Lukas.Kiefer@uni-hohenheim.de

FD Walter Kemkes, Geschäftsführer Biosphärengebiet Schwarzwald, Regierungspräsidium Freiburg

Walter.Kemkes@rpf.bwl.de

Hannes Röske, Umweltwissenschaftler, Institut für Ökosystemforschung (IfÖ)

Hannes.Roeske@ifo-freiburg.de

Barrierefreiheits-Menü

Schriftgröße

Kontrast

Menü sichtbar

Einstellungen

Zu diesem Artikel liegen noch keine Kommentare vor.

Artikel kommentierenSchreiben Sie den ersten Kommentar.