Der Waldläufer der Wissenschaft

- Veröffentlicht am

Das Bundesverdienstkreuz am Bande, den Heinz-Sielmann-Ehrenpreis, das „Gesicht Europas“, den Verdienstorden des Landes Baden-Württemberg: All diese Auszeichnungen trägt Peter Berthold. Bedeutung misst er ihnen nur wenig bei, das gibt er offen zu. Er sieht darin eher ein Versagen der Politik – schließlich übernehmen „alte Saurier“, so bezeichnet der Mann mit dem schneeweißen Rauschebart sich selbst, die Naturschutzarbeit, die eigentlich Ländersache sei, und würden dafür noch geehrt. Und doch sind die Ehrungen nützlich für Berthold, ebenso wie sein Doktortitel. „Sie geben meiner Stimme mehr Gewicht“, meint er. „Gegenüber der Politik, gegenüber den Spendern.“

Darauf kommt es dem 81-Jährigen an. Er will die Menschen davon überzeugen, in sinnvollen Naturschutz zu investieren. In viele kleine Archen, die das Überleben von Arten sichern sollen – denn die werden überleben, davon ist Berthold überzeugt. Doch dazu später mehr. Denn um Peter Berthold, den Ornithologen und Verhaltensforscher, besser kennenzulernen, sollten wir einen Blick auf seine Wurzeln werfen.

Berthold verbrachte die ersten Lebensjahre im Sudetenland, wo sein Vater als Polizist zur Bewahrung des Großdeutschen Reiches im Protektorat angesiedelt worden war. Mit zehn floh er mit seiner Mutter in einem Leiterwägelchen über Hunderte Kilometer nach Deutschland – sein Vater war zu dieser Zeit im Kriegsdienst, seine Mutter und er in Tschechien nicht länger erwünscht. Ihr Ziel: Bertholds Geburtsstadt Zittau. Dort verbrachte er jede freie Minute mit seiner Großmutter, einer „Waldlerin“, die nahe am Wald der Zittauer Berge lebte und sich von dem ernährte, was der Wald ihr bot: Sie sammelte Leseholz und Fichtenzapfen, Pilze, Beeren und Kräuter. Für den jungen Berthold bedeutete das Freiheit – und ein völlig neuer Kontakt zur Natur, die ihn umgab. „Und das Getier, das am spannendsten war und am besten zu beobachten war, waren die Piepmätze“, erinnert er sich.

Doch es sollte drei Schlüsselbegegnungen mit der Vogelwelt brauchen, um den Schüler vollends zu begeistern: das leuchtend rote Gefieder eines Gimpels im Schnee, das schillernde edelsteingleiche Blau eines Eisvogels und die grazile Erscheinung der Schwanzmeisen. „Danach gab es kein Halten mehr“, schmunzelt Berthold. In jeder freien Minute stromerte er durch den Wald oder durch den Zittauer Park, suchte Vogelnester, legte eine Sammlung aus Vogeleiern an. Schon mit 14 besaß er eine Sammlung von über 100 Nestern.

Ein Ring, ihn ewig zu binden

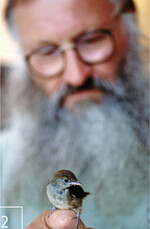

Ein weiteres Schlüsselerlebnis sollte den jungen Berthold dann endgültig für die Ornithologie gewinnen: Gemeinsam mit einigen Freunden „borgte“ er sich – ungefragt – eine Vogelfalle, hergestellt aus einer Zigarrenkiste, bei einem Fallensteller. Er stellte sie auf seinem Fensterbrett auf, sodass er schon auf dem Heimweg von der Schule sehen konnte, ob er etwas gefangen hatte. Immer wieder gingen Vögel ins Netz: Goldammern, Bergfinken, Grünlinge. Eines Tages dann schließlich: eine Kohlmeise. Doch nicht irgendeine. „Diese hier trug einen Ring!“ Und zwar nicht irgendeinen: Diese Kohlmeise im sächsischen Zittau trug einen Ring der Vogelwarte Radolfzell. Ein Standvogel vom Bodensee? In Zittau? Berthold erzählte seinem Biologielehrer davon. Der fand heraus, dass in Südostsachsen Heinz Knobloch als Beringer im Auftrag der Vogelwarte Radolfzell unterwegs war – mit Ringen aus Radolfzell. Für den naturbegeisterten Jungen eine regelrechte Erleuchtung: „Ab da wusste ich, dass es eine Institution gab, für die man Vögel legal fangen und mit ihnen arbeiten konnte.“

Ab da war klar: Berthold muss nach Radolfzell! Eine glückliche Fügung dabei war, dass sein Vater, zurückgekehrt aus englischer Kriegsgefangenschaft, einen Neuanfang im Westen versuchen wollte. Bertholds Mutter wurde die Genehmigung erteilt, ihm zu folgen, dem Sohn wurde die Ausreise verweigert. In einer Nacht-und-Nebel-Aktion gelang beiden schließlich 1953 die Flucht. „Wir sind dann in Onstmettingen gelandet. Auf der Schwäbischen Alb. In einem Dorf, in dem ich kein Wort verstand“, lacht der Ornithologe. Schwäbisch lernte der inzwischen 14-Jährige schnell – und außerdem kam er endlich in Kontakt mit anderen Ornithologen. Der Vater eines Freundes auf dem Internat war Dr. Haas, Ornithologe am Federsee. Er ermutigte den Jungen, in die deutsche Ornithologengesellschaft einzutreten.

Berthold folgte dem Rat und durfte so 1955 an der Ornithologentagung in Frankfurt am Main teilnehmen. Das Blöde: Die fand einen Tag vor den Schulferien statt. Doch Berthold wäre nicht Berthold, wenn er nicht einen Ausweg fände. Kurzerhand täuschte er bei den Bundesjugendspielen eine Verletzung vor, büchste bei erster Gelegenheit von der Krankenstation aus und radelte los Richtung Frankfurt – vom Nagolder Internat immerhin stolze 200 km. Nach einer Übernachtung in einem Heustadel kam er schließlich – vom nächtlichen Gewitter durchgeweicht und nach der Nacht im Kleeheu auch nicht mehr ganz sauber – auf der Tagung an. „Da waren alle wichtigen Leute. Konrad Lorenz, Stresemann, Professor Köhler aus Freiburg, Ernst Schüz, Dr. Kuhk, Heinz Sielmann“, erinnert er sich. „Ich bin da wie ein kleines Reh dazwischen rumgehüpft.“ Nach der ersten Verwunderung wird der Nachwuchswissenschaftler von der alten Garde akzeptiert – und prompt folgt die Einladung des damaligen Leiters der Vogelwarte Radolfzell, Dr. Kuhk, ins Schloss Möggingen.

Senkrechtstarter

Berthold folgt der Einladung nur eine Woche nach der Tagung und erhält nur wenige Monate später pünktlich zu Weihnachten seine Beringer-Erlaubnis, mit 16 Jahren der jüngste Beringer des Instituts. „Dann habe ich losgelegt wie irre“, meint der Ornithologe rückblickend. „Ich habe Vögel beringt, was das Zeug hält.“ Gleich im ersten Jahr beringt Berthold 636 Vögel aus 32 Arten, im zweiten 695 Tiere aus 43 Arten. Schließlich, 1959, sogar 2.438 Exemplare aus 57 Arten! So wurde der junge Beringer bereits vor seinem 18. Lebensjahr zu einem wichtigen ehrenamtlichen Mitarbeiter der Vogelwarte. Über 65 Jahre dauert die Zusammenarbeit mit dem Institut nun schon an – anfangs im Ehrenamt, auch während seines Studiums und seiner Promotion, später als Leiter und schließlich als Direktor der Vogelwarte Radolfzell.

Langweilig wurde ihm die Arbeit in Möggingen nie – obwohl er natürlich auch darüber nachgedacht hat, Angebote anzunehmen, die ihm gemacht wurden: als Museumsleiter in Hamburg beispielsweise, als Professor in Tübingen, oder in Davis, Kalifornien. „Aber hier in Möggingen kann ich meine Forschung selbst gestalten, das kriege ich niemals wieder“, das sagte Berthold damals, als er ermutigt wurde, sich anderweitig zu bewerben. „Wir haben hier Hunderte ehrenamtliche Mitarbeiter, die ich delegieren, mit denen ich Projekte machen kann. Was will ich mehr? Was nützt mir das Geld, wenn ich in der Zoologie am Stachus in München sitze? Mit Krawatte! Mit alle den depperten Schnöseln um mich rum!“

Kein Blatt vorm Mund

Berthold redet frei von der Leber weg, sucht nicht nach Beschönigungen. Wenn er Menschen für „depperte Schnösel“ hält, dann sagt er das auch. Gerne auch den Leuten direkt ins Gesicht – egal, ob es sich dabei um andere Wissenschaftler, um Bürgermeister, Ministerpräsidenten oder Dr. Angela Merkel handelt. Er weiß: Seine Expertise verschafft ihm die Freiheit, zu sagen, was er denkt.

„Depperte Schnösel“, damit meint der Verhaltensforscher Menschen, die immer nur Reden schwingen, aber nie in der Praxis etwas für den Artenschutz erreichen. Die die Erkenntnisse der Wissenschaft ignorieren, beispielsweise die beständigen Warnungen der Vogelkundler vor dem enormen Artenschwund, auf den Johann Friedrich Naumann schon Mitte des 19. Jahrhunderts hinwies. Mitte der 80er führte das den Ornithologen Berthold in eine regelrechte Sinnkrise: Wieso Grundlagenforschung betreiben, wenn die Politik nicht entsprechend handelt?

Seinem Leben neuen Sinn gab dem Zittauer schließlich ausgerechnet Tschernobyl. „Trotz der Nuklearkatastrophe geht es der Flora und Fauna dort prächtig!“, meint er. „Die Natur braucht den Menschen nicht. In Tschernobyl findet sich heute die stabilste Mäusepopulation mit einem unglaublich vielfältigen Genpool.“ Bezugnehmend auf die aktuelle politische Situation führt er weiter aus: „Selbst wenn alle Länder von einem Trump regiert würden und morgen den roten Knopf drücken würden: Die Pflanzen und Tiere würden überleben. Die Evolution hätte immer noch eine ausreichende breite Basis.“

Das Ende als Neubeginn

Berthold veranschaulicht seine Sichtweise weiter am Beispiel des Auerhuhns. Die Art besitzt heute in Sibirien noch stabile Populationen. Ihr könnte der Klimawandel zum Vorteil gereichen: Wenn der Permafrost taut, kann kein Mensch mehr in den Lebensraum des Auerhuhns eindringen. „Und nach der nächsten Eiszeit, wenn derHomo suizidalis längst von der Bildfläche verschwunden ist, können die gemütlich wieder hier einwandern.“ Erneut betont der Ornithologe: Die Natur braucht den Menschen nicht, und verzweifelte Versuche, die letzten Exemplare einer Art in einer isolierten Population zu schützen, sind nicht zielführend. „Es wäre anmaßend, einem Schöpfer zu sagen: Ich find das scheiße, dass die Goldammer ausstirbt“, meint er.

Doch wieso Naturschutz betreiben, wenn sowieso alles einem höheren Sinn folgt? Berthold zieht einen biblischen Vergleich: „Für die Sintflut gab es eine große Arche. Wir haben hier in der Bodenseeregion 130 Archen geschaffen.“ Und weiter erklärt er: „Ich assistiere der biologischen Seite des Schöpfers und schaffe mit meiner Arbeit eine Basis für die Welt nach dem Menschen.“

Die Weltanschauung dieses Wissenschaftlers erscheint mir einzigartig. Er geht wie selbstverständlich davon aus, dass die Menschheit den Punkt zur Umkehr zurück zu einer nachhaltigen Nutzung der Erde schon längst überschritten hat. Die Menschheit wird größtenteils aussterben, das steht für ihn fest. Und doch motiviert ihn genau das: Die Flora und Fauna darauf vorzubereiten, nach dem großen Kollaps durchzustarten. Die „Archen“, die er dafür schaffen will und derer er bereits in Zusammenarbeit mit der Sielmann Stiftung allein in der Bodenseeregion 130 geschaffen hat, sind Biotope. „Jeder Gemeinde ihr Biotop“, so lautet Bertholds Motto, dem er seit vielen Jahren folgt.

Ziel dabei ist, insgesamt 10 bis 15 % der Fläche Deutschlands unter Schutz zu stellen und zu renaturieren. Mit den Planungen dafür begann Berthold bereits 2003. Die große Frage, die damals im Raum stand: Wie ist das zu finanzieren? Eine glückliche Begegnung mit Heinz Sielmann half weiter: Seine Stiftung machte die Umsetzung für das erste Projekt möglich und finanzierte es komplett. Es diente als Katalysator für das Gesamtvorhaben – kaum umgesetzt, flossen die ersten Spenden, im letzten Jahr sogar 10 Mio. €. Seitdem entwickelt sich das Vorhaben Jahr für Jahr weiter, deutschlandweit werden Biotope geschaffen – nach wie vor unter Beteiligung der Sielmann Stiftung. Trotz dieser Erfolge bleibt Berthold realistisch: „Wir schaffen nur kleine Tropfen auf den heißen Stein.“ Im Vergleich zum Flächenverbrauch der Bundesrepublik ist die Fläche der Schutzgebietsausweisungen verschwindend gering. Und trotzdem: „Jedes Projekt ist eine Arche Noah und hat für die spätere Potenzierung eine wahnsinnig hohe Bedeutung!“

Und Berthold denkt schon über die nächsten Projekte nach. Ruhestand ist für ihn keine Option. Im Gegenteil. Die nächsten Biotope wollen finanziert werden, die nächsten Bücher geschrieben. „Ich denke überhaupt nicht ans Aufhören“, gibt er zu. „Wenn ich 200 werden könnte, würde ich dafür auch dem Teufel ein Stück meiner Seele verkaufen. Die nächsten Jahrzehnte werden unglaublich spannend!“

„Wir müssen und können nicht alles selbst wissen. Deshalb arbeiten wir mit anderen zusammen als gleichwertige Partner. Wir verstehen uns als Betrieb, der öffentliche Leistungen erbringt und wollen die regionale Identität fördern.“.

Max-Planck-Institut für Verhaltensbiologie

Am Obstberg 1

Radolfzell/Konstanz

Telefon: +49 77 32/15 01-0

post@gv.mpg.de

www.mpg.de

Prof. Dr. Peter Berthold ist Ornithologe und Verhaltensforscher. Er leitete bis 2005 die Vogelwarte Radolfzell, hat heute einen Emeritus-Arbeitsplatz im Institut und ist Professor an der Universität Konstanz.

Barrierefreiheits-Menü

Schriftgröße

Kontrast

Menü sichtbar

Einstellungen

Zu diesem Artikel liegen noch keine Kommentare vor.

Artikel kommentierenSchreiben Sie den ersten Kommentar.